| Marina__G Марина Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений Marina__GТема: Проект по систематизации микрофильмов на FS

3.11.2025, 15:43

velokurjer написал:[q] Всем, всем, всем. Псковская губерния готова.[/q]

Колоссальная работа! Бесконечно количество благодарностей от множества людей.

От меня лично низкий поклон. Пусть ваше добро вернётся вам строицей.

|

Тема: Фёдоровы

30.09.2025, 19:27

Нарушу логику повествования. Но мне несказанно повезло, удалось найти первый достоверный документ по нашей деревне.

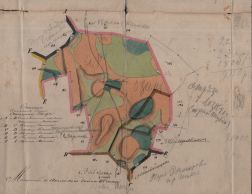

Межевой план Ломовиц 1784 год

Перед нами старинный документ с красивой гербовой печатью. Это «Генеральный специальный план деревень Намосеевой, Пантюшкиной и Ломовицы с пустошами, владения экономических крестьян», выполненный в сентябре 1784 года.

В ряду множества преобразований, Екатерина II распорядилась провести межевание всех земель России под девизом «Каждый при своём». У любого участка земли, принадлежащего крестьянину, помещику, церкви, городу, государству имеется граница – межа. Вот её-то и нужно было проверить и закрепить на местности, а также на бумаге, чтобы избежать споров между соседями. Кроме того, межевание позволяло точно измерить все виды земель – леса, пашни, реки, дороги, посёлки… Очень полезное дело для любого государства. Были выпущены соответствующие указы. Создана комиссия. Образован институт землемеров, которые стали государственными служащими, имели звания, соответствующее образование, приносили присягу мерить честно, без обмана. Землемеры с помощниками выезжали на места, часто в сопровождении унтер-офицера и четырех рядовых на случай чрезвычайных обстоятельств в спорах между соседями. Призывались понятые и ответственные лица от каждого землевладения. Межи отмечались на местности деревянными столбами или ямами с камнем. В качестве меры площади была принята десятина. Для измерений использовались квадрант, угломер, астролябия с компасом, мерная железная цепь длинной 30 саженей. Псковская губерния начала массовое межевание одной из первых. Составлялся план всех «дач» — в данном случае, не места летнего отдыха, а куска земли, «данного» собственнику во владение и пользование. Позже, на основании планов отдельных дач, составлялись карты волостей, уездов, губерний. Ломовицы вместе с двумя соседними деревнями относились к даче № 636.

По итогу замеров составлялся обширный документ, в который входил чертёж и словесное описание. Документ подписывался множеством ответственных лиц и имел большую гербовую печать с надписью «Попечением и милостью Императрицы Екатерины II». Вот его-то мы и видим на соседней странице.

В заголовке плана проводится полное описание земли, кому она принадлежит и сколько чего в неё входит. В XVIII веке текст не делится на предложения, знаков препинания не употребляли, цифры писали прописью. Вот текст, немного обработанный для удобства чтения:

«Геометрический специальный план Островского уезда Ильинской губы деревни Намосеевой с деревнями Пантюшиной, Ломовицы прежде бывшего Крыпецкого монастыря, а ныне ведомства казенной палаты, владения экономических крестьян, межевания, учиненного в 1784 году сентября 2 дня Островским землемером прапорщиком Пачковым.

А внутри того владения, обмежованного … всех владельцев одной окружной межою, по нынешней меже и по исчислению состоит: пашенной земли 248 десятин 335 сажен, сенного покосу 27 десятин, лесу дровяного 10 десятин, под поселеньями, огородами, гуменниками, конопляниками 4 десятины 1200 сажен, под проселочными дорогами 1 десятина 1200 сажен, под речкою 1 десятина. Всего 291 десятина 335 сажен, а за исключением неудобных мест осталось одной удобной земли 288 десятин 1535 квадратных сажен.

В оных деревнях по последней поданной ревизской сказке состоит … в деревне Ломовицы два двора, в них мужеска полу десять, женска одиннадцать, а ныне налицо тоже число».

Слева на плане подробно описаны смежные земли и их хозяева. Справа перечислены исполнители работ и ответственные лица, которые своими подписями заверяли правильность выполнения измерений. Одним из первых в длинном списке понятых указан наш Авдей Архипов. Значит, был уважаемым человеком. За него по неграмотности другой человек, имя которого стёрлось на сгибе, руку приложил.

Генеральный план позволяет нам достоверно узнать, какими землями обладали наши предки. На всю дачу приходилось 291 десятина земли, включая пашни, сенные покосы, дровяные леса, речку, дороги, усадьбы, огороды и даже конопляники. За вычетом неудобий, хороших земель получалось 288 десятин. Здесь же мы видим, сколько людей проживало на этих землях. В трёх деревнях 37 человек мужчин и 39 женщин. Земля делилась между мужчинами. Поэтому, с некоторым допущением, можно рассчитать, что Авдей Архипов с семейством имели 79 десятин земли, что равняется примерно 86 гектарам. В том числе, 67 десятин пашни = 73 гектара. Совсем не мало. Можно попытаться представить, как одна семья обрабатывала простыми сохами и боронами такие угодья. И вспомнить, кто из нас жалуется на тяжёлую работу на слишком больших огородах?

|

Тема: Шубины

30.09.2025, 18:19

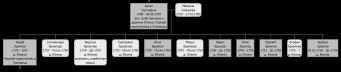

Столыпинская реформа в Шубках

Не обошли эти веяния и наших предков. Мы помним, что Дометий Фёдоров, выкупившись из крепостничества, имел 116 десятин. Его дети и племянники многократно докупали землю и довели общий надел до 192 десятин. Они обрабатывали эти поля, служившие источником благополучия на протяжении четырёх поколений. Пятое поколение решило, что пришло время «разбрасывать камни». В Псковском архиве удалось найти документ «О разверстании надельной земли, пустоши села Шубки Вороницкой волости Опочецкого уезда на хуторские участки» за 1910-1912 годы.

«Приговором от 5 апреля 1910 года крестьяне селения Шубки Воронецкой волости Опочецкого уезда Псковской губернии возбудили перед Опочецкой Уездной Землеустроительной Комиссией ходатайство о разверстании всей их земли на хуторские и отрубные участки. Такое свое желание они еще раз подтвердили более полным составленным приговором от 16 июня 1911 года во время подготовки дела непременным членом комиссии Л. К. Зыбиным.

Уездная Землеустроительная Комиссия в заседании своем 2 июля 1911 года рассматривала это дело… и нашла подготовку вполне обоснованной, а ходатайство крестьян не возбуждающим сомнения в действительном желании перейти к новой форме владения. Окружная межа надельной земли селения Шубки Воронецкой волости была установлена в бесспорном порядке в присутствии заинтересованных сторон и тогда же укреплена землемером А. Н. Криушинским постоянными знаками государственного межевания согласно ст.133 наказа 19 июня 1911 года.

Уездная Землеустроительная Комиссия на основании ст.103 Положения о Землеустройстве постановила составленный землеустроителем Крушинским проект разверстания на отрубные участки всей земли общества крестьян деревни Шубки утвердить, и на основании сего отвести в полную собственность отдельных членов общества крестьян селения Шубки Воронецкой волости участки земли, согласно приведенной ниже таблице и прилагаемого плана».

Из Постановления Уездной Землеустроительной Комиссии

1912 года октября 6 дня № 138

Давайте посмотрим, кто стал единоличным хозяйственником в Шубках:

• Андрей Иванов наш прапра, уже весьма в почтенном возрасте 72 лет, с женой Марией Яковлевой, сыном Георгием Андреевым с женой Анной Георгиевой и младшими детьми. Всего семья 8 человек. Мария, наша прабабушка, к этому времени давно замужем в Ломовицах. Земли у Андрея 30 десятин.

• Иван Харитонов сын купца 2 гильдии Харитона Иванова, тот, кого

призывали на службу, но освободили по слабости зрения. У него семья 6 человек и 22 десятины земли.

• Иван Ефимов внук того же Харитона Иванова. Семья 5 человек, 22 десятины.

• Иван Васильев правнук Алексея Парфёнова. Его жена – Любовь Иванова, сестра прадеда Фёдора Ивановича. У него 5 человек и больше всех земли – 58 десятин.

• Александр Алексеев младший сын Алексея Ефимова. Сначала в списках числился его старший брат Никита Алексеев, но во время оформления документов Никита умер, и землевладельцем стал Александр. В его семье жена и двое детей и вдова Никиты. Земли у них 16 десятин.

• Михаил Андреев внук Алексея Ефимова. У него 11 человек и 11 десятин.

• Егор Иванов внук Алексея Ефимова. Мещанин, проживал в городе Нарва. Документы за него подписывал по доверенности двоюродный брат Михаил Андреев. Земли у Егора всего 4 десятины.

• Фёдор Фёдоров внук Феофилакта Ефимова, один из двух близнецов. У него 5 человек в семье и 8 десятин земли.

• Михаил Фёдоров внук Феофилакта Ефимова. 6 человек и 8 десятин.

• Пелагея Фёдорова не понятно, чей потомок или чья вдова с сыновьями.

• Алексей Боровиков не понятно, чей потомок, фамилия не по имени отца. Возможно, это муж кого-то из Шубковских девушек.

Итого, бывшие ранее в Шубках пять дворов превратились уже в одиннадцать. 28 мужчин и 34 женщины, всего 64 человека. И обширные угодья в 192 десятины, почти 210 гектаров. Пешком не всюду доберёшься. Потому и делили землю на хутора. По решению Комиссии всем домохозяевам предписано было вступить во владение с 15 августа 1912 года. Кроме того, необходимо было вынести свои дворы из деревни на личную территорию, и завершить переселение к 1 января 1915 года. Выполнено ли было это условие, не понятно. В 1914 году началась война, а во всех документах жители деревни так и остаются «приписаны» именно к ней. Названий хуторов не появилось.

В документах дела есть интересная пометка – обозначено, кто из хозяев земель грамотный. Оказалось – половина. В их числе Иван Харитонов, почерк которого мы видели раньше и Егор Иванов – мещанин, живущий в Нарве. Наш Андрей Иванов писать и читать не умел, за него расписывался сын Егор Андреев. Удивительно, что знание грамоты не было обязательным условием для выполнения общественных обязанностей. Староста сельского общества Митрофан Степанов был неграмотным, но отмечал все решения селян особой печатью. Тем не менее, в деревне уже было достаточно количество людей, которые могли разобраться в документах, прочитать газеты и помочь односельчанам в решении важных вопросов.

Наш прапрадед, престарелый Андрей Иванов, бывший купецкий брат, значился при разделе под номером 1. Они с сыном имели 8 и ¾ наделов земли, что соответствовало 28 десятинам, почти 30 гектарам. Очень приличный кусок. Другие наследники Василия Дометиева, купецкие братья, расселились раньше, перебравшись в деревню Апаркино, и их потомки на землю в Шубках не претендовали. А семьи мещан Алексея Парфёнова и Алексея Ефимова сильно разрослись, оставаясь в Шубках. Им достались разные наделы, часто совсем небольшие.

Почти сразу после раздела, в октябре 1913 года Андрей Иванов умер. Его земля осталась сыну Георгию. И это было достаточно крупное землевладение. Скорее всего, во время революционных переделов, Шубиным пришлось сильно потесниться и поделиться с малоимущими родственниками.

Иллюстрации:

1. Печать сельского старосты Ульянинского общества Воронецкой волости Опочецкого уезда. К этому обществу относилась деревня Шубки.

2. Подпись прапрадеда на документе о разделе земли в 1912 г:

«На вышеозначенный участок я согласен, в чем и подписуюсь крестьянин деревни Шубки Андрей Иванов, а за него неграмотнаго и по его личной просьбе росписался сын его Егор Андреев»

|

Тема: Шубины

30.09.2025, 18:11

Столыпинская реформа

Власть также задумывалась об изменениях, которые помогли бы стране развиваться в соответствии с требованиями времени. И здесь на первый план выходят великие реформы 1906-1917 годов, получившие название по имени своего создателя – Петра Андреевича Столыпина. «Вам, господа, нужны великие потрясения; нам — нужна великая Россия» Суть их сводилась к следующему.

Каждый крестьянин получал право выделиться из сельской общины и получить землю одним куском в личную собственность. Если земля располагалась далеко от деревни или села, рядом с ней строился дом, двор, необходимые постройки. Получался хутор. Если земля была недалеко, крестьянин с семьёй продолжал жить в деревне и хозяйствовать на своей земле. Тогда этот кусок назывался отруб. Искоренялась чересполосица, мелкие наделы и ежегодные переделы земли. Такой тип хозяйствования подходил крепким работящим людям. У них появлялся личный интерес в качественной обработке земли, правильном ведении севооборота, повышении эффективности своего хозяйства. Государство предоставляло льготные кредиты на покупку земли, приобретение инвентаря и скотины. Бедняцкий или безземельный слой крестьян получал возможность продать свой крохотный надел и уйти работать в город, пополнив таким образом ряды пролетариата, и обеспечив себе зарплату и пропитание. Безработицы в огромной империи не было, люди требовались везде. Таким образом, сельское хозяйство оздоравливалось, делалась ставка на крепкого хозяина-середняка, и высвобождались рабочие руки для работы на фабриках и заводах.

Второй, самой известной частью реформ, было организованное переселение крестьян на свободные земли за Уралом – в Сибирь и на Дальний Восток. Дело это было добровольное. Государство выделяло большие участки земли на незанятых территориях, снабжало деньгами и документами, посадочным материалом, организовывало транспорт. Желающие находились, в основном, в центральных и южных регионах страны, где земли на всех критично не хватало. Некоторые переселенцы позже вернулись на родину, но большая часть осела на новых местах, возделывала землю, пустила корни. Это позволило государству заселить огромные пустующие территории, а крестьянам дать большие наделы земли и возможность хозяйствовать с прибылью.

Третьей, значимой частью, было изменение системы образования. Вводилось всеобщее бесплатное начальное образование. Среднее и высшее соединялось с начальным, образуя поступательную единую систему. Все сословия уравнивались в возможности учиться, с крестьян были сняты ограничения, существовавшие ранее.

Целью реформ было оздоровление и укрепление государства. В короткой перспективе необходимо было ликвидировать крестьянские волнения, связанные с нехваткой земли и приобретавшие в 1905-1906 годах угрожающие масштабы. В долгосрочной перспективе в стране появлялся крепкий средний класс образованных, лично заинтересованных работников, обеспечивающих стабильность и процветание государства. Одна из самых известных фраз Петра Андреевича: «Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Двадцати лет дадено не было. 1 сентября 1911 года Столыпин был убит оппозиционерами, но реформы уже набрали такую силу, что успешно продолжались вплоть до Октябрьской революции. Четверть крестьянских дворов страны выделились из общин. Сборы хлебов и картофеля увеличились, доход на душу населения повысился в 1,5 раза. Заработали различные формы сельской кооперации.

Псковская губерния оказалась в первой тройке тех, где крестьяне стремились к единоличному хозяйствованию. Количество хуторов и отрубов достигало 40% в некоторых уездах. Более того, даже во время Первой мировой войны, и позднее, в ранние годы Советской власти, этот тип хозяйствования был признаваем самым выгодным и оптимальным для данной местности. Не удивительно. Псковщина издавна состояла из деревенек по 2-3 двора. За XIX век эти дворы разрослись, людей прибавилось. Каждому хотелось иметь свой, личный кусок земли.

Иллюстрация: Портрет П.А.Столыпина

|

Тема: Фёдоровы

6.09.2025, 21:31

Имянаречение

Раньше имена детям давались не по желанию родителей или родственников, а по святцам – списку православных святых, чтимых церковью. При крещении ребёнка священник выбирал ближайший по календарю день какого-нибудь святого, и его имя нарекалось младенцу.

Дни рождения в современном понимании практически не отмечались. Во-первых, крестьяне были неграмотными, гражданских календарей не было. Во-вторых, выделение личного было совершенно не характерно для семьи. Праздновались общие события – сбор урожая, завершение сенокоса. Или церковные праздники – Рождество, Крещение, Пасха. Или именины – день святого, покровителя человека. Очень часто в тот момент, когда оформляли документы на крестьянина, он указывал днём своего рождения день ангела. Так, у нашего дедушки Михаила Фёдоровича, фактический день рождения был 9 октября 1916 года, день его святого Архангела Михаила приходился на 8 ноября. Во всех советских документах Михаил своим днём рождения указывает 9 ноября 1916 года, странным образом соединив две важные для себя даты.

Священники Николаевской церкви подходили к имянаречению достаточно творчески. Поэтому в приходе встречается масса редких и библейских имён.

Вот кого мы видим в родословном древе жителей деревень Ломовицы и Шубки в XVIII веке:

Мужские имена Женские имена

Авдей Илья Авдотья Параскева

Авраам Кузьма Агафья Соломенида

Агафон Михаил Акилина Стефанида

Анастасий Мирон Анастасия Татьяна

Андрей Моисей Варвара Устинья

Архип Никандр Дарья Федора

Василий Павел Евдокия Фекла

Гавриил Парфентий Екатерина

Григорий Петр Елена

Дометий Прокопий Ирина

Евстафий Сидор Ксения

Евфимий Тихон Мария

Еким Федот Марфа

Еремий Федор Матрона

Захарий Филипп Мелания

Иван Яков Неонила

В ХIХ веке пропадают экзотические библейские имена и появляются новые, популярные, более современные:

Мужские имена Женские имена

Алексей Стефан Агрипина Любовь

Артемий Феофилакт Александра Мавра

Георгий Харитон Анна Настасья

Герасим Васса Наталья

Игнатий Гликерия Ольга

Карп Домника Пелагея

Максим Евпраксия Софья

Николай Зиновия Феврония

Самсон Иулиания Феодосия

ХХ век обогатил семейную копилку:

Мужские имена Женские имена

Александр Константин Валентина Марина

Анатолий Леонид Виктория Надежда

Валентин Сергей Виталина Полина

Валерий Юрий Галина Соня

Виталий Елизавета Стефанида

Владимир Зинаида Тамара

Евгений Карина Юлия

Игорь Кристина

Изучив обширный список, можно признать редкими и необычными имена: Авдей, Дометий, Феофилакт, Васса, Неонила, Соломенида. Самыми частыми стали имена: Андрей, Иван, Михаил, Фёдор, Дарья, Мария, Матрона, Параскева и Евдокия, встретившаяся в древе 23 раза.

Иллюстрация: Запись в метрической книге Николаевской церкви за 1916 год:

«9 октября рожден, 11 октября крещён Михаил, именованный в честь Архангела Михаила, почитаемого 8 ноября».

|

Тема: Фёдоровы

6.09.2025, 21:17

Новая семья

Федор и Мария насмотрелись праздничных зрелищ, связанных со столетием Пушкина, сходили несколько раз на Святогорскую ярмарку, после 18-летия оба выступили восприемниками у детей родни. Это была традиция в крестьянских семьях. Перед свадьбой парней и девушек «выводили в свет» – делали их крёстными родителями у младенцев. Некий аналог первого бала Наташи Ростовой. Видимо, заслали сватов, обговорили условия женитьбы. И 2 февраля 1903 года в родной приходской Николаевской церкви обвенчали. Февраль выдался тёплым, весна пришла намного раньше времени. По набухшему снегу сани отвезли молодых за 10 вёрст в Ломовицы, где им предстояло жить и растить детей.

Скорее всего, брак Фёдора и Марии был предопределён. Мы же помним, как часто роднились жители двух деревень. Были ли у молодых чувства, влюблённость, страсть – этого мы не знаем, но прожили они долгую совместную жизнь.

В начале ХХ века крестьянская семья отличалась от той патриархальной, о которой мы говорили в начале нашего повествования. Молодые люди стремились отделиться от старшего поколения, жить своим умом. Благосостояние крестьян за относительно спокойный и неголодный XIX век улучшилось, стали строить отдельные избы, топить по белому, делать большие окна, лучше одеваться, питаться.

«Прежде ходили в лаптях даже самые богатые крестьяне и только по праздникам можно было видеть на них трехрублевые осташи, а теперь сапоги носят рублей в 15. Кафтан домашнего сукна заменён пиджаком из фабричного; за гармонии платят от 15 до 25 рублей. Девушка не считается невестой, если не имеет перины и драпового пальто на вате, за одну работу которой местные портнихи берут по 6 рублей. Пестрядина тоже исчезла, сарафаны носят из ситца, да и сами сарафаны заменены платьем немецкого покроя. Хлеб едят чистый, даже в голодный год».

А.Фок «Об успехах в народном хозяйстве

Опочецкого уезда Псковской губернии»

Современники обращали внимание на закономерность. Чем зажиточнее семья, тем она была авторитарнее, тем дольше жили большими кланами. Чем беднее, тем демократичнее, свободнее, тем легче разбегались в разные стороны. Наши хозяйство имели крепкое. Была ли отдельная изба у молодожёнов, мы не знаем. Есть предположение, что жили они с родителями. В семье Ивана Георгиева подрастали младшие трое сыновей и дочка на выданье. Позже, как нам известно, дочку выдали замуж в Шубки, один сын ушёл служить, а двое младших в послереволюционные годы уехали в Петроград. Таким образом, Фёдор с семейством остался один в доме родителей.

У Фёдора с Марией родилось семеро известных нам детей. Двое умерли маленькими.

• Елизавета 10.10.1904

• Иван 14.10.1906 Умер месячным младенцем

• Евдокия 17.02.1908 Умерла трёх недель от роду

• Клавдия 06.12.1910

• Николай 24.07.1913

• Михаил 09.10.1916

• Серафима 11.08.1924

За послереволюционные годы книги ЗАГС не сохранились, поэтому утверждать, что в промежутке между Михаилом и Серафимой не рождались дети, мы не можем. В любом случае, до взрослого состояния они не дожили. Про каждого выжившего ребёнка рассказ впереди. Но прежде, чем двигаться дальше, давайте посмотрим, как родители называли своих детей, и какие имена встречаются в родословном древе Фёдоровых-Шубиных.

|

Тема: Фёдоровы

6.09.2025, 21:08

Помимо церковно-приходской во Вреве работала земская школа. Она относилась к другому ведомству, финансировалась наполовину из государственной казны, половину давали земства и жертвователи из попечительского совета. В ней уменьшалось количество часов на преподавание Закона Божьего, вводились уроки истории, географии, обществознание, религиозное и нравственное воспитание. Часто преподавались основы тех профессий, которые были востребованы в регионе. По сути, это была база для будущих реальных училищ, их первая ступень. В эти школы наиболее охотно отдавали своих детей мещане, купцы, ремесленники. Не очень понятно, как в одном небольшом селе могли сосуществовать несколько видов разных школ.

Наиболее успешные выпускники двухклассной школы могли пройти дополнительный курс и стать преподавателями школ грамоты. Вокруг Врева довольно быстро образовалось шесть таких школ, расположенных в отдалённых деревнях. Желающие открыть школу должны были получить одобрение сельского общества и благословение местного батюшки. Епархальный училищный совет назначал жалованье учителю и выделял учебные пособия. Крестьяне обязывались платить по 1 рублю в год на отопление избы. И обучение начиналось. Программа состояла из заучивания молитв, чтения, письма, арифметики.

Ближайшей к Ломовицам и Шубкам стала школа в деревне Леонково, верстах в шести от Врева. Её открыл крестьянин Иван Ефимов в доме своего отца. Несмотря на тесноту избы, в ней помещалось более тридцати учеников. Сохранилось описание рождественской ёлки в этой школе, составленное одной из учительниц второклассной школы.

«На днях мы с М. Г. (другой учительницей Вревской школы) ездили на елку в Леонково. Родные Ивана Евфимова, слышавшие о елке, ежегодно устраиваемой во Вревской школе, но никогда не видавшие ее, непременно захотели, чтобы и у них в школе была елка. Когда я уезжала на праздники в Псков, Иванъ Евфимов просил меня купить на его счет гостинцев для елки, что я и исполнила. В классной комнате мы увидели небольшое деревцо, которое мы втроем с М. Г. и Иваном Евфимовым начали украшать. Детей мы на это время удалили из класса; зато сюда собралось чуть-ли не все взрослое население деревни; в глубоком молчании следили эти посетители за каждым нашим движением. Когда елка была зажжена, мы впустили ребят. Надо было видеть их счастливые лица! Налюбовавшись на елку, они премило пропели несколько песен, произнесли несколько стихотворений. Потом их угостили всем тем, что было на елке, и распустили по домам, а мы сели в дровни, которые подал нам наш молодой учитель, и в самом радостном настроении вернулись домой».

Псковские епархиальные ведомости. 1903, выпуск № 3

Интересно, какую школу посещали Мария и Федор? Каждая из них была достаточно далека от их домов. Мы точно знаем, что купцы и мещане Шубины учили своих детей и раньше. Сохранилась подпись Ивана Харитонова Шубина в деле Воинского присутствия, где видна твёрдая рука и разборчивый почерк Ивана. Очевидно, что с пером он управлялся умело. Где же учился? И куда отправляли своих детей Ломовицкие крестьяне?

Иллюстрации:

1. Н.П.Богданов-Бельский «Устный счет». Пример, написанный на доске и сейчас не каждый взрослый сможет решить в уме: (10² + 11² + 12² + 13² + 14² ) : 365

2. Подпись Ивана Шубина на документе 1866 года: «Крестьянин Вороницкой вол. дер. Шубки Иван Харитонов Шубин»

Иван – двоюродный дядя прабабушки Марии Георгиевны

|

Тема: Фёдоровы

6.09.2025, 21:04

Школы Вревского прихода

Долгое время большая часть крестьянства была неграмотной. Наши предки не были исключением. На межевом плане деревни Ломовицы 1794 года указано, что Архип Евстафиев не мог расписаться сам – не умел. В документах о Тригорском восстании отмечалось, что когда мужикам потребовалось прочитать письмо Псковского губернатора, им пришлось обратиться к дьячку Николаевской церкви, потому что читать из них не умел никто. Тот же дьячок составлял по их просьбе жалобу в Опочецкий суд. Да и не положено было крестьянам много знать. Максимум, на что могли они рассчитывать – посещение церковно-приходской школы, где изучались чтение, письмо, арифметика и закон божий. Купцы и мещане отдавали детей в училища с более обширной программой, включающей историю и географию. Священники обучали сыновей в духовных училищах, готовили их к служению, к ведению метрических книг, исповедных росписей и других документов. Семилетний гимназический курс был исключительной привилегией дворян.

Низкий уровень грамотности большинства населения объяснялся её полной ненужностью для ведения хозяйства. Не было библиотек, мало выходило газет, промышленность развивалась слабо, а ручное ремесло и крестьянский труд передавались из рук в руки. Стремительное развитие страны во второй половине XIX века, строительство фабрик, заводов, появление железных дорог, расширение международной торговли потребовали много грамотных и знающих людей. Великие реформы Александра II включали изменения и в системе образования Российской империи. Во Вреве и округе одна за другой появились разные школы.

Первой в январе 1887 года открылась одноклассная церковно-приходская школа. Название «одноклассная» означало, что в школе существовал всего один класс, где все предметы, кроме Закона Божьего, преподавал один учитель. Обучение продолжалось два-три года, и все ученики сидели в одном помещении. Главной задачей было научить детей читать, писать и считать, а также привить им начальные знания Закона Божьего. Преподавание этого предмета возлагалось на местного батюшку – Николая Лебедева, который был законоучителем во Вреве десять лет. Именно под его руководством Федор и Мария могли изучать Святое Писание, потому что учились именно в эти годы.

Обучение было бесплатным, но родители детей часто становились жертвователями приходской церкви. Ученики, преимущественно мальчики, поступали в школу с 8-9 лет. Учебный год длился всего пять месяцев – с ноября по март. Остальное время дети активно помогали взрослым в крестьянских делах. К тому же часто, например, в распутицу или сильный мороз до школы было просто невозможно добраться, так что занятия проходили не слишком регулярно. Оценок никаких не ставили, но в конце каждого года ученики обязаны были сдать экзамен, чтобы продемонстрировать полученные знания.

В 1894 году одноклассная школа была преобразована в двухклассную. В ней было уже два класса и два учителя. К преподаванию Закона Божия подключился второй священник Николаевской церкви – Пётр Тихомиров, служивший законоучителем до 1903 года. К основным предметам добавились история и церковнославянский язык. Обучение длилось четыре года и было бесплатным. Учебные пособия также были бесплатными. А в библиотеке имелись книги для внеклассного чтения и даже географические карты, что было большой редкостью.

Все годы существования школы она считалась образцовой и выделялась из других школ уезда. В 1899 году началась постройка нового здания для школы и общежития, в котором проживали в разное время до 130 человек учеников из бедных или далеко живущих семей. За проживание в общежитии родители платили от 11 до 15 рублей в год или доставляли определённое количество продуктов. Кормили учеников четыре раза в день, в том числе два раза давали горячее из двух блюд.

Учебный день начинался в 7 часов с общей утренней молитвы. После неё подавали завтрак. Утренние занятия начинались в 9 и заканчивались около 3 часов. Затем около часа назначалось на спевку, после чего ученики выходили во двор, гуляли, играли, дышали свежим воздухом. Вечерние занятия продолжались с 5 до 7 часов вечера.

При школе существовал замечательный хор, известный на всю губернию. Руководил им бывший церковный певчий псаломщик Максимов. По окончании учебного года ученики и преподаватели совершали традиционное паломничество в Святогорский монастырь, отстоящий от погоста Врев на 15 вёрст. С появлением железной дороги совершались дальние поездки, например, в Печорский монастырь.

К 1914 году Вревская второклассная школа стала женской, что выделило её из других школ губернии.

Иллюстрации:

1. Л.Н.Толстой «Филиппок». «Школа была за селом у церкви…

Школа вся была полна ребят. Все кричали своё, учитель в красном шарфе ходил посередине».

2. «От Совета Вревской второклассной школы.

Желающие поступить во Вревскую второклассную школу Островского уезда, должны прибыть в погост Врев 24 сентября. Ученик должен быть не моложе 13 лет. За содержание в общежитии взносят 8 руб. при поступлении, т. е. в начале учебного года, и 7 руб. сразу же после праздника Пасхи. Ученик в общежитии пользуется только пищею, а платье, белье и постельные принадлежности должен иметь свои. Желающие поступить в школу должны представить свидетельство о своем поведении от местного законоучителя».

Псковские епархиальные ведомости. 1901 год, выпуск № 15

|

Тема: Фёдоровы

5.09.2025, 15:10

Детство в деревне

У мальчиков были свои дела и заботы. Требования к ним были строже, чем к девочкам, ведь именно из сыновей должны были вырасти будущие кормильцы. Очень точно описал детскую жизнь в деревне Некрасов:

«Однажды, в студёную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

И шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведёт под уздцы мужичок

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах… а сам с ноготок!

«Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!»

— «Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

(В лесу раздавался топор дровосека.)

«А что, у отца-то большая семья?»

— «Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я…»

— «Так вот оно что! А как звать тебя?» — «Власом».

— «А кой-тебе годик?» — «Шестой миновал…

Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал».

Н.Некрасов «Крестьянские дети»

Сызмальства мальчик постигал азы крестьянского труда: его учили ухаживать за скотиной, ездить верхом, помогать в поле, а также – основам мастерства. Он удобрял землю, раскидывая навоз по полю, бороновал, вёл под уздцы запряжённую в борону лошадь или ехал на ней верхом, «когда отец ведёт борозду». Помогал при сборе урожая и на сенокосе. С 11-13 лет мальчика привлекали к самостоятельной пахоте. Сначала ему выделяли небольшой участок пашни, на котором можно было потренироваться, а к 14 годам подросток сам мог уверенно вспахать землю, то есть становился полноценным работником.

Ещё одна важная забота, которую женщинам не доверяли, это уход за лошадьми: кормить, чистить, убирать навоз. Пасли лошадей ночью, и это также было обязанностью мальчишек. С самых ранних лет их учили запрягать лошадей и ездить на них верхом, управлять ими, сидя или стоя в телеге, водить на водопой.

Совершенно необходимым навыком считалось умение работать руками: плести лукошки и короба, лапти, вырезать ложки, делать упряжь и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Мы знаем, что Федор в преклонных годах работал в совхозе шорником, значит, знал это дело хорошо.

Любая стройка в усадьбе не обходилась без мальчишек. Присматриваясь к работе старших, они учились рубить избы, ставить амбары, овины, сараи и бани, чинить заборы и крыть крыши. Многие Фёдоровы строили дома. Об этом мы поговорим позже.

А ещё рыбалка, охота, рубка дров и любые ремесленные работы, которые выполняли взрослые в этой местности. Таким образом, мальчик к 14-15 годам становился правой рукой отца, заменой при его отлучках и болезнях, а девочка – полноценной помощницей матери.

При этом у нового поколения появились новые занятия, а с ними и новые возможности. Федор и Мария, скорее всего, одними из первых в роду пошли в школу.

Иллюстрации: Маковский В.Е. Ночное

Маковский В.Е. Рыбачки

|

Тема: Фёдоровы

5.09.2025, 15:07

Детство в деревне

Детство прадедов проходило в обычной крестьянской среде, где нет места лени и праздности. Детей очень рано приучали к труду. И никто не считал, что это эксплуатация и нарушение прав ребёнка. Раннее овладение всеми видами крестьянских работ было и основой воспитания, и залогом выживания.

Наши семьи всегда отличались трудолюбием. По описаниям этнографов деревенские дети умели многое делать самостоятельно, без помощи взрослых. Помните, как у Бажова в рассказе «Серебряное копытце» дед Кокованя оставлял пятилетнюю девочку Дарёнку одну в избе посреди леса на несколько дней. Она не боялась, справлялась с хозяйством, делала все необходимые дела по дому, ждала деда. А нынешние малыши смогли бы так?

Девочка начинала трудиться с 5-летнего возраста, повторяя за мамой и бабушкой основные женские работы. К десяти она уже являлась полноценной работницей с множеством обязанностей. Активно помогала матери в домашних делах: могла принести дрова, очистить печь, затопить, помыть посуду, приготовить несложную еду. Самостоятельно должна была подметать пол, чистить лавки, вытрясать половики, убирать постель, менять лучину, свечи. Огород полностью лежал на женских плечах. Маленькая помощница полола, поливала, помогала собирать урожай, участвовала в заготовках овощей на зиму. Сбором ягод, грибов, орехов на всю семью занимались почти исключительно дети, часто это занятие было одним из любимых – ходили стайками, переговаривались, аукались. Много работы было и в поле: девочка собирала колоски, вязала снопы, ворошила сено. Еще она могла пасти корову, козу, гусей, уток, убирала навоз и чистила скотину. Если в 5-6 лет маленькая хозяйка должна была присматривать за цыплятами, то в 10-12 – уже выгонять корову на пастбище и доить ее. Прядение осваивалось также сызмальства. Сначала девочку учили наматывать нитки на цевки (берестяные трубочки-катушки), затем трепать лен, и прясть из него кудели. Уже в 5-7 лет отец делал ей личную прялку и веретено, поменьше, чем у взрослых. Потом приходило время работе на ткацком станке, и к десяти годам появлялось первое самостоятельное изделие — пояс или рушник.

Участь старшей дочери – постоянная забота о младших братьях и сёстрах. Маленькая нянька могла сама перепеленать младенца, сделать соску из нажеванного хлеба, покормить из рожка. И, конечно же, успокоить плачущего малыша, развлечь его песнями, «пестушками» и прибаутками. Мария была старшей дочерью в семье, значит забота о малышах досталось ей в полной мере.

Всё ли из перечисленного умела делать наша прабабушка в свои десять лет, мы не знаем, но с большей частью этих работ наверняка ловко справлялась.

Иллюстрации: Игнатьев М.И. Няня

Маковский В.Е. Дети, бегущие от грозы

|

Тема: Шубины

5.09.2025, 15:01

Железный век

Начало ХХ века выдалось бурным. Русско-японская война, революционные выступления в Петербурге и Москве, активное развитие промышленности, торговли, транспорта. Технический прогресс пришёл в самые дальние уголки Псковской губернии.

В Тоболенце в 1910 году впервые появилась телефонная связь. Вскоре была установлена первая телефонная станция на десять номеров, что дало возможность иметь постоянную связь с Опочкой и пятью селами. В 1912 году впервые применили керосинокалильные лампы для освещения улиц. Фонари висели у дома волостного правления, у трактира и лавок.

Многие нововведения пугали крестьян. Когда в деревне Захино появился первый велосипедист — им был чертежник, приглашенный владельцем местного завода из Петербурга, его приняли за посланника ада и обстреляли из дробовика. Перепуганный чертежник поспешил уехать из деревни.

Вскоре по уезду пронеслась молва, что по шоссе летает огнедышащий «змей-горыныч» — так окрестили крестьяне автобус, совершавший рейсы из Опочки в Остров и Пустошку. В 1912 году в Опочку из Пскова прилетел первый русский авиатор Уточкин. Появление в небе огромной птицы вызвало суматоху. Жители соседних деревень сбежались в село Жигали, у которого опустился «ероплан».

До наших деревень эти нововведения, конечно, не дошли, но разговоров, наверняка, было предостаточно. Стало понятно, что жить по-старинке не получится.

Иллюстрации: первые фонарь, телефон, аэроплан

|

Тема: Шубины

5.09.2025, 14:58

Военная служба

Второй реформой, значительно повлиявшей на жизнь всех жителей страны, кроме отмены крепостного права, стала военная реформа. Прежде, чем говорить о ней, вспомним, как служили раньше.

Военная служба существовала всегда. Защита территории племени, общины, страны — неотъемлемая часть жизни сообщества. Формы её менялись. В древней Руси главными воинами были дружинники — профессиональные военные, не имевшие семей, имущества, обязательств, кроме службы князю. Копьём и мечом добывали они себе серебро, а правителю славу. Служба их была пожизненной. По мере развития государства, в Московском царстве появилось новое сословие — дворяне. Эти люди несли службу царю, а взамен получали жалование и поместья — земли, которыми можно было владеть только лично.

В 1550 году Иван Грозный издал Приговор (указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Считается, что с этого указа началась история регулярной русской армии.

В 1705 году Пётр I издал указ «О приёме на службу солдат из вольных людей». Именно тогда был узаконен термин «рекрут». Это нововведение император «подсмотрел» у Швеции, имевшей сильную регулярную армию. В первые годы рекрутской повинности подлежали все классы и сословия. Служили все без исключения дворяне, а крестьянские общины обязаны были регулярно предоставлять рекрутов в возрасте от 20 до 35 лет по одному с 10–15 дворов. При этом срок службы не ограничивался несколькими годами: рекруты оставались в армии до конца жизни. Именно поэтому провожали на службу — как покойника отпевали. Фактически человек уходил навсегда. Поставка рекрутов в армию по большей части ложилась на общины государственных крестьян. Помещики всеми правдами и неправдами старались сохранить здоровых молодых работников в хозяйстве. Все «недоборы» покрывались за счёт казённых крестьян. Это обратная сторона медали свободы, многоземелья и крепких хозяйств бывших монастырских крестьян. В 1793 году срок военной службы для солдат был сокращён до 25 лет, в 1859 году — до 12 лет. Это было гораздо легче, но всё равно не просто.

В рамках комплекса реформ, 1 января 1874 года император Александр II утвердил «Устав о всеобщей воинской повинности», начинавшийся словами:

«Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются».

С этого момента все мужчины в возрасте от 21 до 40 лет были обязаны состоять на действительной военной службе. Поступление на службу определялось жребием. В сухопутных войсках срок службы составлял 15 лет: 6 лет действительной службы и 9 лет пребывания в запасе. После этого мужчины до 40 лет состояли в Государственном ополчении (резерв вооружённых сил, который созывался только в случае войны). Срок службы мог быть сокращён, если призывник был грамотным или как‑то отличился. Этот факт побудил многих крестьян обучать своих детей грамоте.

Существовало 2 разряда призывников (ратников). 1 разряд — физически здоровые молодые люди, не имеющие ограничений и льгот для службы. 2 разряд — физически негодные к службе в постоянных войсках, но способные носить оружие, и льготные 1‑го разряда. Льготы давались по семейным причинам: единственный сын в семье, единственный брат при круглых сиротах, одинокий вдовец с детьми и т.п. Ратников 2 разряда не призывали на службу, в современной терминологии это «белобилетники».

Ломовицкие мужики каким-то чудесным образом избежали рекрутчины весь XVIII и почти весь XIX век. Были они государственными крестьянами, жили большими семьями, льгот, судя по всему, не имели. Как же так могло получиться? А ведь страна прошла Отечественную войну, Крымскую, много крупных и мелких боевых столкновений, где были нужны солдаты и матросы. Есть две гипотезы.

Первая. Рекрут набирали не только по возрасту и жребию. Молодой человек должен был соответствовать определённым стандартам физического развития. В том числе, быть ростом не менее 168 см. После военной реформы для новобранцев эта величина понизилась, но не существенно. Известно, что люди в прошлом веке были значительно ниже ростом, чем наши современники. Мы знаем, что дедушка Михаил Федорович, его сын Юрий – невысокие мужчины. Выходит, малый рост предков помог избежать им тяжёлой участи? Может быть.

Вторая гипотеза. То, что Фёдоровы и их деды-прадеды были хозяйственными, работящими людьми, не вызывает сомнения. Они могли жить богаче своих соседей. И при необходимости имели возможность просто откупиться, выдав вместо своего рекрута соседнего малоимущего парня, заплатив его семье хорошую мзду. Такая практика существовала, чаще со стороны помещиков, людей, имеющих средства на откуп. Ломовицкие же, вполне могли отдать деньги на такое важное дело. Своих парней они не выдавали на сторону ни примаками, ни в армию. Это позволяло семье твёрдо стоять на ногах, имея много работников-кормильцев. Документально подтвердить эту версию невозможно, но сбрасывать её со счетов не стоит.

После объявления всеобщей воинской повинности, из Ломовиц в армию пошёл Максим Иванов 1864 года рождения, личность примечательная. Его мать Евдокия Николаевна из деревни Сереткина была выдана замуж за нашего предка Георгия Никандрова, родила ему шестерых детей, включая прапрадеда Ивана Георгиева. Внезапно в 40 лет Георгий умер, оставив вдову с малыми детьми. Её спешно выдали замуж повторно, пригласив из деревни Заклинье Ивана Стефанова, бывшего моложе невесты на восемь лет. Да, Ломовицкие не отдавали своих на сторону. Дети-внуки должны были расти в родной деревне. У молодожёнов родилось два сына, выжил один Максим. И когда этот Максим достиг призывного возраста, его-то и выставила деревня в солдаты. Мать пришлая, отец тоже. Вырос в Ломовицах, но вроде и не свой. Не жалко. Максим благополучно отслужил, вернулся и оставил обширное потомство. Так что эта история с хорошим концом.

Удивительно, но и в Первую мировую войну каким-то образом Ломовицким удалось избежать мобилизации, их нет ни в одном военном списке. И только много позже Николай и Михаил Фёдоровичи прошли всю Финскую и затем Великую отечественную, выполнив долг перед Отечеством полностью.

У Шубиных история несколько иная. Когда они были крепостными, никаких данных о рекрутах из их деревни у нас нет. Затем они выкупились и стали крестьянами-собственниками, что не избавляло их от обязанностей нести службу по жребию. Видно, жребий на них не пал. Когда же они стали купцами, то в полном составе получили освобождение от воинской повинности. Только после 1866 года, выйдя из купеческого сословия и потеряв льготу, сын Харитона Шубина Иван вытянет жребий под № 166 и будет призываться. У нас есть дело «О годности к военной службе новобранца Ивана Шубина», где переосвидетельствование врачами Псковской земской больницы подтвердило, что Иван «одержим болезнию глаз», т.е. видит все предметы в тумане. По этой причине он был освобождён от службы. В деле указан точный рост юноши: 2 аршина 5 и 3/8 вершка, что рано 165,9 см. Невысокий человек.

В Первую мировую войну четыре Ивана Шубина от разных отцов окажутся на фронте, один из них погибнет. Многие Шубины и их родственники будут воевать в Великую отечественную войну. О них мы ещё будем говорить на следующих страницах.

Иллюстрация: Репин И.Е. Проводы новобранца, 1879 год

|

Тема: Шубины

5.09.2025, 14:52

Великие реформы

Напряжение, существовавшее в обществе, привело к реализации целого ряда государственных реформ, проведённых при Александре II – Освободителе. Они затронули все сферы жизни общества, каждого человека в стране. Итак, что удалось осуществить:

• Отмена крепостного права (1861)

• Финансовая реформа (1863)

• Реформа высшего образования (1863)

• Земская реформа (1864)

• Судебная реформа (1864)

• Цензурная реформа (1865)

• Реформа городского самоуправления (1870)

• Реформа среднего образования (1871)

• Военная реформа (1874)

Про каждую из них можно рассказывать долго и вдохновенно. Мы остановимся на тех, что больше всего повлияли на наших предков: торговая, военная и реформа образования.

1 января 1863 года был принято «Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов». Оно сильно изменило условия ведения торговли в стране. Упразднялась 3 купеческая гильдия, были оставлены только первая – для оптовой торговли и вторая – для розничной торговли. Те, кто не владел соответствующими капиталами, записывались в мещане или в крестьяне. Вопрос, как жить дальше, встал перед нашими купцами в полный рост. Харитон Иванов в Шубках, Петр Иванов в Апаркино и их троюродный брат Алексей Ефимов сумели дотянуться до 2 купеческой гильдии. Они вступили в неё в 1864 году. Но уже через пару лет все трое вынуждены были вернуться в крестьянское сословие. «Купецкие братья» последовали за купцами. Так наш прапрапрадед Андрей Иванов стал крестьянином-собственником. Двоюродные братья оставались мещанами вплоть до революции.

Иллюстрация: Солнцев Ф.Г. Альбом «Одежды Русского государства». Санкт-Петербургский торговец, 1872. Твёрдая осанка, уверенный взгляд, простая добротная одежда – таким представляется старший брат нашего прапрапрадеда Андрея Харитон Иванов, купец 2 гильдии.

|

Тема: Шубины

16.08.2025, 11:28

Немного экономики

В поисках волнующего вопроса, как наши предки зарабатывали на жизнь, удалось найти документ с расчётом оброка соседней пустоши Шубино-Рахново, граничащей с Шубками. Эту пустошь размером в 20,9 десятин в 1849 году взял в аренду экономический крестьянин Гаврил Минин из деревни Лопатина. Чиновники рассчитали доход, который он получит с арендованной земли и начислили ему оброк. Поскольку дело происходит на смежных землях, можно приблизительно подсчитать, какую прибыль получали наши со своих земель.

Валовый доход Гаврила составил 171,51 рубль. После вычета посевных фондов, усушки, утруски и не очень понятных нам сейчас расходов, чиновник определил чистый доход в 87,66 рублей. Получается, прибыль в 50%. Суть расчётов не ясна, особенно с выгонов для скота, но у нас появилась опорная величина. У наших крестьян земли было 104 десятины, что в пять раз больше, чем в пустоши, значит и доход при прочих равных был в пять раз больше, а именно 438 рублей. Это при условии нормального урожая и средних цен на зерно.

Дальше в документе есть некоторая расходная часть. Арендная плата за пользование землёй составляет 2 рубля 86 копеек в год. Поземельная подать начислена 11 рублей 22 копейки. Сравним с нашими: аренду они не платили, потому что владели землёй сами. Оброк их не касался, потому что платили гильдейскую пошлину 150 рублей. Ещё что-то около 150 рублей уходило на жизнь – мыло, дрова, валенки, инструменты и т.п. В накоплениях оставалось примерно 150 рублей. При таком способе ведения хозяйства накопить значительную сумму невозможно. Значит, они как-то увеличивали свой доход. Как?

Здесь же указана ещё одна любопытная деталь. В смежных деревнях земельные наделы разительно отличались. В деревне Минкино-Тучи на 21 душу приходилось по 2,5 десятины, а в Савино-Пожито на 41 душу приходилось всего по 1,3 десятины. У Шубиных на 10 человек имелось 104 десятины, т.е. по 10,4 десятины на каждого. Можно только предполагать, как смотрели через межу обделённые соседи на буржуев, как мечтали «отнять и поделить» их земли. Это вносит дополнительные штрихи в представление о том, в каком окружении жили наши купцы-мещане, работающие на земле.

На фото: Расчет дохода по пустоши Шубино-Рахново за 1849 год.

Видно, что с надела в 20,9 десятин, используя пашню, сенокос и выгон для скота,

крестьяне получают 171,57 рублей валового дохода и 87,66 рублей чистого дохода

|

Тема: Шубины

16.08.2025, 11:22

Мещане

Те, кому не хватало капитала, записывались в мещанство, самое большое сословие после крестьянства в России.

«Не офицер я, не асессор,

Я по кресту не дворянин,

Не академик, не профессор;

Я просто русский мещанин».

А.С.Пушкин

Мещане – это городские обыватели, занимающиеся ремёслами, мелкой торговлей, художеством, науками, а также служащие, юристы, врачи, учителя. Для причисления к этому сословию необходимо было заплатить вступительный взнос 25 рублей. Мещане платили подати, несли воинскую повинность, подвергались телесным наказаниям. Также выполняли многие обязательные для податного сословия работы, участвовали в строительстве и содержании почтовых трактов, поставляли подводы для войск. Обязательно были приписаны к городам и должны были иметь в нём недвижимость. Однако, найти дом, принадлежащий родственникам наших предков в Опочке, пока не удалось. Возможно, это было не строгое требование, и можно было иметь приписку к городскому сословию, а проживать в деревне. По сути, мещане должны были стать «средним классом» Российской империи, называемый в документах своей эпохи «средний род людей». Так не случилось.

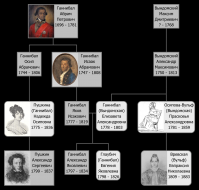

У Шубковских жителей получилось разделение: Василий Дометиев с сыном и внуками вступил в купеческую гильдию, его двоюродный брат Алексей Парфенов и троюродные братья Феофилакт и Алексей Ефимовы стали мещанами. Нам важна купеческая линия, как наша прямая родовая ветка.

Василий Дометиев вступил в гильдию Опочецких купцов примерно в 1834 году и стал первым купцом в роду, изменив сословие. Ради этого дела ему пришлось обзавестись фамилией, он стал Шубиным. Ту же фамилию стали носить его дети и братья-мещане. У него с женой Параскевой Корныльевой был всего один взрослый сын Иван и дочь Евдокия, выданная замуж в другую деревню. Остальные дети умерли младенцами. Василий вступил в гильдию вслед за отцом, очень быстро, через три года, став тоже самостоятельным купцом. Мы помним, что свадьба Василия и Екатерины Дометиевой из Ломовиц состоялась сразу после обретения свободы Шубковскими жителями, в январе 1820 года. С тех пор у пары рождались один за другим сыновья, как на подбор. Четверо умерли маленькими. А пять братьев стали основателями пяти родословных веток.

• Харитон – старший. После смерти отца стал купцом 3 гильдии, владельцем Шубковских земель, впоследствии повысил свою гильдию до второй. Всю жизнь прожил в Шубках. Его внуки воевали в Первую мировую войну.

• Петр – долго был «купецким братом». В какой-то момент отселился в деревню Апаркино и вступил во 2 купеческую гильдию самостоятельно. Его внук также участвовал в Великой войне.

• Авраам – последовал за Петром в Апаркино. Имел много детей, большинство из них умерло маленькими.

• Иван – третьим перебрался за Петром и Авраамом в Апаркино. Имел самое многочисленное потомство – 13 детей.

• Андрей – наш прапрапрадед. Всю жизнь прожил и умер в Шубках.

Братья, в документах значились как «купецкие братья» до Великих реформ, о которых расскажем чуть позже. Можно предположить, что бизнес они вели общий, потому что жили в одной деревне, земли у них были единые и трудились сообща, поддерживая друг друга. Величина их владений нам известна.

Иллюстрация: Солнцев Ф.Г. Альбом «Одежды Русского государства». Крестьяне Псковской губернии. Торговец и крестьянин, 1837. (Это Новгородские типы, но они очень близки к Псковским).

Примерно так могли выглядеть наши крестьяне-купцы-мещане.

|

Тема: Шубины

16.08.2025, 11:20

Купцы и мещане

Получив волю, наши вольные хлебопашцы около пятнадцати лет жили свободными крестьянами, платили налоги, и собирались с силами для нового этапа жизни – перехода в купеческое сословие.

Купцы

Торговля на Руси существовала задолго до появления купечества, примерно с XII века. Крупных торговцев называли «гостями». Они занимались оптовой торговлей, вели дела с другими странами. Каждый купец-гость имел жалованную грамоту от царя «на гостиное имя». Для удобства торговли строили особые комплексы зданий — гостиные дворы, там купцы торговали, заключали сделки, хранили товары и транспорт, иногда даже жили. Гости освобождались от денежных и натуральных повинностей, судить их мог только царь. Вспомним былинного героя Садко или вполне реального человека Афанасия Никитина, ходившего за три моря. Оба они были гостями – крупными торговцами.

Простые крестьяне и ремесленники, продающие излишки своего труда, селились в посадах за пределами крепостных стен. За возможность продавать они платили в государственную казну часть прибыли — сбор.

Реформы Петра I разделили торговых людей на гильдии по уровню дохода и видам торговли. В 1 гильдию входили крупные оптовые предприниматели. Главной их привилегией стала торговля с другими государствами. Внутри страны они свободно ездили по особой паспортной льготе. Кроме того, государство разрешало им покупать морские суда. Члены 2 гильдии вели оптовую и розничную торговлю внутри страны. Они имели разрешение на покупку речных судов, могли выкупить завод или фабрику. Купцы 3 гильдии занимались ремеслами и розничной торговлей в селах, уездах и городах. Они же держали лавки, бани, постоялые дворы или трактиры. Их капиталы были невелики. В наших представлениях это индивидуальные предприниматели.

Состояние в гильдии освобождало купцов от податей, воинской повинности и телесных наказаний. То есть все молодые мужчины-работники оставались в семье, а различные налоги заменяла одна пошлина. Очень выгодное состояние. Именно поэтому в купечество стремились все, кто мог дотянуться.

Чтобы вступить в купеческую гильдию, необходимо было заявить (не предъявить, а только заявить) определённый капитал, а также заплатить ежегодную пошлину. В разные годы размер капитала и величина пошлины существенно изменялись. В 1820-х годах эти суммы были таковы:

1 гильдия 50 000 рублей

2 гильдия 20 000 рублей

3 гильдия 8 000 рублей

Таким образом, для перехода в купечество, нашим крестьянам нужно было объявить капитал в 8000 рублей ассигнациями или 2400 рублей серебром, и заплатить гильдейский сбор 150 рублей серебром. Это значительная сумма для вчерашнего хлебопашца, пусть ныне и вольного. Собирали они её около 14 лет.

В каждом городе формировалась своё сообщество купцов. Независимо от места проживания, необходимо было «приписаться» к гильдии определённого города, как правило, по месту ведения основной торговли. Наши приписаны к ближайшему уездному городу Опочка, хотя жить они продолжали в своей деревне Шубки. Это напоминает нынешнюю систему прописки: есть адрес регистрации, есть адрес фактического проживания. У них было точно так. В документах писали: «Опочецкий купец 3 гильдии, живущий в деревне Шубки».

Купцам, уплатившим гильдейский сбор, выдавали «купеческое свидетельство», куда кроме главы семейства вписывались члены его семьи – дети, внуки, жена и незамужние дочери. Дети и внуки так официально и именовались: «купецкий сын», «купецкий внук». Наш Андрей Иванович несколько лет во всех документах значился как «Опочецкий 3 гильдии купецкий сын». После смерти главы семьи, основным купцом становился один из братьев. Остальные имели право официально вступить в наследство, заплатить пошлину и именоваться «купецкими братьями». Когда умер Иван Васильевич в 1853 году, его сыновья именно так и сделали. Старший Харитон стал купцом 3 гильдии, а Петр, Иван, Авраам и наш Андрей, вступили в наследство и стали значиться «Опочецкими 3 гильдии купецкими братьями».

Купцы отличались не только трудолюбием и предпринимательской жилкой. Обязательным качеством торгового человека была честность. Купеческое слово крепче любого договора. Именно с тех времен до нас дошли такие фразы, как «по рукам» и «уговор дороже денег». Если кто-то был замечен в нечистоплотности, обмане покупателей или поставщиков, его с позором изгоняли из гильдии и называли… «разгильдяем» – человеком, нарушившем кодекс купеческой чести. Наверняка находились проходимцы, ловкачи и всяческие прохвосты. Но в небольшой уездной гильдии, где все знали друг друга с детства, мошенничать было сложно и невыгодно – до седых волос не отмоешься. И в другой город в торговое сословие легко не переедешь. Поэтому мы можем достаточно уверенно говорить, что наши купцы были людьми слова и чести. Впрочем, как и нынешние представители рода Фёдоровых.

На фото: Метрическая книга Николаевской церкви, 1859.

Запись о браке Андрея Ивановича и Марии Яковлевны: «Опочецкий 3 гильдии купецкий брат, живущий в деревне Шубках Андрей Иоаннов Шубин – холост, первым браком, православного вероисповедания».

|

Тема: Шубины

16.08.2025, 11:10

Вольные хлебопашцы

Судя по всему, Дометий хорошо понимал и юридическую основу выкупа. 4 марта 1803 года был издан указ императора Александра I, который определял порядок отпуска крестьян на волю вместе с землёй. Помещики получили право освобождать крепостных крестьян поодиночке и селениями с выдачей земельного участка за выкуп. Условия освобождения обговаривались обеими сторонами, фиксировались в документах и должны были неукоснительно соблюдаться всеми участниками сделки. Над вольноотпущенником помещик был больше не властен, у него был теперь только один господин – Государь Император. Крестьян, получивших таким образом волю, называли свободными или вольными хлебопашцами, отсюда и популярное название указа – «Указ о вольных хлебопашцах».

«Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев.

Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землею в собственность, несут подушный казённый оклад наравне с помещичьими, отправляют рекрутскую повинность натурою и, исправляя наравне с другими казёнными крестьянами земские повинности, оброчных денег не платят».

Из «Указа об отпуске помещиками своих крестьян на волю

по заключении условий, основанных на обоюдном согласии»

За все 25 лет царствования Александра I по этому указу была заключена всего 161 сделка, свободу себе купили меньше 0,5 % от общего числа крепостных. Наши оказались в этой малой доле. Переходить в другие сословия они не спешили, для этого опять требовались деньги, и немалые. Но их достижение и потенциал были сразу оценены по достоинству соседями. Ломовицкие мужики поспешили породниться с перспективными состоятельными вольными людьми. В разделе про свадьбы мы говорили, что в каждом поколении заключались браки между Шубковскими и Ломовицкими молодыми людьми.

|

Тема: Шубины

16.08.2025, 11:08

Продолжу выкладывать фрагменты из книги, которую сейчас пишу про родам мужа - Шубины и Фёдоровы (см. также тему https://forum.vgd.ru/1265/164841/#last)

Дометий Фёдоров

В любом большом деле, проекте, мероприятии всегда есть кто-то, кто является главным двигателем, мотором, вдохновителем. Кто не даёт идее заглохнуть, а процессу остановиться. Есть ощущение, что в деле обретения свободы для себя и своей семьи основным героем был Дометий Федоров.

Дометий родился в середине XVIII века при старшем Вындомском барине. Ещё мальчишкой он слышал рассказы стариков, как жили крестьяне раньше, при дворцовом ведомстве. Будучи молодым человеком, видел, как необдуманные действия приводят к бунту, тюрьме, каторге. Но при этом он наблюдал и хозяйственные нововведения молодого барина Вындомского – кирпичный завод, винокуренное предприятие, полотняная фабрика, мельница. Он понимал, что получить свободу можно только приложив колоссальные усилия, а ещё ум, сообразительность, смекалку. Мы не знаем, на чём он решил сделать основной упор, где зарабатывал деньги. Но ясно, что в это дело он ввёл всю семью, собрал всех в один кулак, затянул пояса и твёрдо придерживался главной цели – сбора достаточной суммы для обретения вольной. Дометий пережил трёх помещиков – отца и сына Вындомских и старшего Ганнибала. И в момент появления молодого Ганнибала выбрал удобный момент для действия. Не кто-нибудь, а престарелый Дометий пошёл на разговор к 20-летнему корнету Александру, ломил перед ним шапку, приводил аргументы, торговался о цене. Вёл сложные коммерческие переговоры, как сказали бы сейчас. Обговаривал условия – кого барин отпустит, кого нет, за какую цену, сколько земли продаст, что сдаст в аренду. Денег на выкуп всей родни у Дометия не хватало. Пришлось оставить в кабале племянника и племянницу с семействами. И землю выкупить всю сразу не получилось. Но удалось договориться о главном – освободить сыновей и внуков, одного племянника, обеспечить всех землёй в полной мере. Фактически, выкупить всю деревню.

Напряжение этого дела было так велико, что, совершив сделку, Дометий вскоре умер. Надо полагать, сердце не выдержало: «волею божию помре с покаянием». Было ему в тот момент 65 лет.

В своих сыновей он сумел вложить идею свободного труда, стремления работать, не щадя живота своего, заботиться о завтрашнем дне, беречь себя и свою семью. Именно сыновья Дометия стали купцами и мещанами, внуки продолжили дело деда. А правнуки расслабились, вернулись обратно в крестьянское сословие. Подтвердилась старая поговорка, что каждое четвёртое поколение ходит в деревянных башмаках.

Вот так дело жизни одного человека изменило судьбу целого рода. Нам остаётся только восхищаться силой его духа и благодарить за то, что он сделал для всех нас.

|

Тема: Фёдоровы

16.08.2025, 10:58

Свадьбы

Свадьба никогда не была просто союзом любящих сердец. Это был экономический и политический союз двух родов. Каждая семья старалась породниться с успешной, богатой, здоровой и обширной семьёй, подходящего статуса и дохода. Решения о браке принимали старейшины рода, иногда родители и почти никогда сами молодые.

В XVIII веке свадьбы игрались очень рано. Помните строки из Евгения Онегина: «Мой Ваня был меня моложе, а было мне тринадцать лет»? По существовавшим правилам мужчины могли вступать в брак с 15 лет, женщины с 13. Один раз встретилась запись о женихе 12 лет. Мы помним ранний брак Екима Архипова в 16 лет, его невесте было 15. Запись делалась очень красивая: «…крестьянский сын такой-то понял за себя взамужество крестьянскую дочь девку такую-то…».

В XIX веке возраст женихов и невест увеличился, мужчины могли вступать в брак в 18 лет, женщины в 16. На практике можно было зарегистрировать брак на год раньше с разрешения церковного начальства. В метриках такие записи встречаются очень часто. Но к концу XIX века браки 20-22 летних становятся почти нормой. А после введения всеобщей воинской повинности, когда юноши уходили на службу на семь лет, появляются женихи 27-29 лет. Кроме того, надо заметить, что женихи были старше невест только в половине случаев. Видимо, в крестьянской жизни старше невеста или младше никого не волновало. Главное, чтобы молодые могли работать и рожать детей.

Особо стоит сказать о вдовах и вдовцах. Мы помним, что по губернии одна за другой прокатывались волны эпидемий, нередко случались голодные годы, да и просто от разных причин люди умирали молодыми. Ни мужчин, ни женщин община не оставляла без второй половины. Часто уже через два-три месяца после смерти супруга игралась новая свадьба. И дело было не в романтике, а в чисто практических потребностях: женщина без мужа не имела возможности поднять детей, а мужчине без бабы с домашним хозяйством было не справится. Так, наш Авдей Архипов вторично женился уже в 60 лет. Вдовцу обычно старались подобрать вдовицу, но получалось не всегда. Тогда брак назывался «полуторным»: один вступал в брак первый раз, а другой – второй. В нашей родне зафиксирован случай, когда Яков Яковлевич из Ломовиц был женат три раза. Умирали у него жёны, такая судьба. Больше трёх раз церковь браки не разрешала.

По церковным же правилам свадьбы нельзя было играть в пост. Летняя страда также не позволяла отвлекаться на развлечения. Поэтому большинство браков совершалось в январе-феврале после Рождественского поста. Потом довольно редко заключали браки в апреле-мае, после Великого поста. Летом свадеб практически не было. Зато после сбора урожая в октябре-ноябре гуляли вовсю. Этот ритм прослеживается ежегодно и неукоснительно.

Представителям различных конфессий вступление в брак было затруднено, требовался переход из одной религии в другую, или особое разрешение. Наших эти сложности не коснулись, в округе проживали только православные.

Кроме ограничений религиозного и возрастного характера, существовали и различия в социальном статусе между крестьянами одного прихода. Помещичьи крестьяне, крепостные в полном смысле этого слова, были совершенно бесправны. Ни они сами, ни плоды их труда не принадлежали им. Их могли заставить выполнять любую работу на хозяина. Их жён или дочерей мог забрать «побаловаться» барчук. Их детей могли продать без родителей, если помещику придёт нужда в деньгах. Как бы крестьянин ни старался, его положение сложно было улучшить. Крайне редки случаи, когда помещичьи крестьяне выкупались на волю.

Экономические крестьяне, жившие «межа в межу» с помещичьими, работали на себя, платили подать, были вольны в своём труде и отдыхе, могли отправиться в отход на заработки. Весь доход оставался в семье. Если первые жили по принципу «солдат спит — служба идёт», то вторые: «сколько потопаешь, столько и полопаешь».

Прямым следствием такого различия было полное отсутствие браков между крестьянами разных статусов. Как вода и масло не смешивается друг с другом в одном сосуде, так и крестьяне, ходившие в одну церковь, покупавшие сено и пряники на одной ярмарке, работавшие на соседних полях, хоронившие своих почивших на одном погосте, никогда не смешивали семьи между собой.

У наших предков эта закономерность прослеживается однозначно. Ломовицкие мужики брали жён из экономических деревень своего прихода — Юпино, Заклинье, Апаркина, Селивановка; соседнего Печанского прихода — Сереткино, Кожино и других государственных деревень. Туда же отдавали дочерей. Как только в Шубках крестьяне откупились из крепостной зависимости, первым же делом сыграли свадьбу между Ломовицкой девицей Екатериной Дометиевой и молодым свободным крестьянином Иваном Васильевым. Через несколько лет туда же в Шубки отдали младшую дочь Дометия Агафью. Из Шубков стали брать невест, и почти в каждом поколении есть такие браки:

1820 год — Иван Васильев (Шубки) и Екатерина Дометиева (Ломовицы)

1859 год — Андрей Иванов (Шубки) и Мария Яковлева (Ломовицы)

1903 год — Иван Федоров (Ломовицы) и Мария Георгиева (Шубки)

Это только по прямым веткам. У двоюродных и троюродных братьев / сестёр ситуация была схожей. Так две деревни накрепко породнились за несколько поколений. Видно, нашлось много общего между государственными крестьянами из Ломовиц и купцами и мещанами из Шубков.

Несмотря на заключение браков «по расчёту», разводов в роду не было вплоть до середины ХХ века. Союзы, заключённые «по любви», зачастую получались не столь крепкими, как мечталось молодым.

Иллюстрация: Солнцев Ф.Г. Альбом «Одежды Русского государства».Крестьянин и мещанка Псковской губернии, 1836 год

|

Тема: Фёдоровы

16.08.2025, 10:52

Эпидемии

По метрическим книгам хорошо видны волны эпидемий, проходивших по приходу. Мы помним, что грозой средневековья стала чума, от которой в XIV веке в Пскове вымерло 80% населения, а в Смоленске выжило всего несколько человек. Возможно, мытарства Архипа Евстафиева, основателя Ломовиц, вынужденного смолоду дважды поменять место жительства, были вызваны именно «мором».

Начало XIX века принесло в Псковские земли эпидемию лихорадки. Первая вспышка во Вревском приходе пришлась на 1808 год, когда умирали целыми семьями — «горячкою помре». После небольшого перерыва болезнь накатила в 1813 году, когда умерло в приходе 246 человек без учёта детей, это рекорд за полвека. Именно в этот год умер владелец Шубков помещик Максим Дмитриевич Вындомский, что привело к смене владельца на Александра Яковлевича Ганнибала. Наших крестьян в этот раз сильно не зацепило.

В 1846-1847 году по России прошла эпидемия холеры – самой смертоносной болезни века. Не миновала холера наши деревни. У Григория Никандрова в Ломовицах за неделю умерли дочери трёх, шести и десяти лет. В конце века прошли несколько волн детских эпидемий кори, скарлатины и дизентерии. Начало XX века принесло тиф, а Первая мировая война сопровождалась пандемией «испанки» – испанского гриппа. Эти эпидемии, к счастью, не достигли нашего медвежьего угла.

Как лечились

Крестьяне, за неимением доступа к профессиональной медицинской помощи, лечились народными средствами: баней, водкой и травами. Земство разработало памятку фельдшерам, объясняющую, как предохранить себя от болезней. Вот её основные пункты:

* Охранение себя в сухости, защита ног от мокроты крепкую обувью

* Не выходить из дома без особой на то причины, при том с тощим желудком

* Поддерживать свободное испарение кожи еженедельными парными банями

Все Фёдоровы постоянно и успешно лечились травами. Екатерина Захаровна всю жизнь пила настой тысячелистника. Владимир Михайлович заваривал зверобой. Юрий Михайлович до сих пор собирает и сушит разные травы, составляет сборы в зависимости от самочувствия.

Можно предположить, что наши предки отличались хорошим природным здоровьем. Возможно. Однако, изучение метрических книг наводит и на другие мысли. Даже во время эпидемий Ломовицкие и Шубковские жители умирали не чаще, чем обычно. Наверное, мыли руки, как считает муж. Их дети не страдали от недостаточного пригляда: нет ни одного «приспанного матерью», утонувшего в корыте или обожжённого ребёнка. Наверное, внимательнее присматривали за своими. Да, есть мальчик семи лет, убитый ударом бревна – значит, помогал отцу и братьям на стройке. Да, были несчастные случаи и со взрослыми. Но не было ни одной смерти от пьянства. Здесь же стоит заметить, что за двести лет у наших предков не было ни одного незаконнорожденного ребёнка. Почему?

Наверное, люди, получившие свободу, да ещё трудным путём, больше ценили жизнь. Жили чисто, заботились о здоровье, блюли достоинство. Никто не ходил в отход, не приносил внешних болезней и дурных нравов в маленькие удалённые деревни. Чистота в быту и достойное поведение передались следующим поколениям – деду, дядьям, матери, всем нам. Это хорошее наследство.

|

Тема: Фёдоровы

16.08.2025, 10:49

Чем болели наши предки

Стоит рассказать, чем болели и от чего умирали наши предки. Как и все люди, они рождались, жили, болели, умирали. До середины ХХ века никакой медицинской помощи во Вревском приходе крестьянам не оказывалось. Ближайшая больница была в Острове или в Опочке. Но кто ж туда поедет? Лечились сами, чем могли. Чаще всего использовали баню, водку и травы. Достоверно судить о том, чем они болели, мы не можем, нет данных. А вот от чего умирали, известно из записей в метрических книгах.

От чего умирали

В XVIII веке причина смерти у большинства людей была одна: «волею Божию помре». Иногда формула варьировалась: «за старостию своих лет помре», «лёжа долгое время помре с покаянием». Вот и все причины. Смерти младенцев практически не фиксировались, слишком их было много. В XIX веке священников обязали более точно указывать причину смерти. Здесь появляется значительное разнообразие: «от водяной», «от удушья», «от воспаления в горле», «от тифозной горячки». В ХХ веке данные становятся ещё основательнее и точнее: «от рака», «от катарра в желудке», «от острого ревматизма в груди».

Если рассматривать возрастные периоды, то самой частой была младенческая смертность детей до года, она составляла почти половину от всех смертей в приходе. Причины формулировались просто: «от младенческой слабости», «натуральною болезнию» и «от поноса». Понос вообще был одной из самых частых причин смерти как детей, так и взрослых. Видимо, его причиной были различные инфекционные заболевания. Основной пик приходился на июль-август, когда устанавливалась жара и поспевали первые плоды, съедавшиеся часто незрелыми и немытыми.

Дети постарше умирали от основных детских болезней: кори, скарлатины, коклюша, оспы, свинки, того же поноса. Эти болезни иногда приобретали характер эпидемий. Например, в 1860 году – оспа, в 1870 году – корь, в 1894 году – скарлатина, в 1897 год – наверное, дизентерия, умирали от поноса и дети, и взрослые. Когда видишь, как за неделю от скарлатины в Шубках в избе умерло трое детей, начинаешь понимать значение и силу прививок, ставших обыденностью в современной жизни.

У женщин была особая статья риска – смерть от родов или родильной горячки. Это коснулось сестры нашей прабабушки Любови Егоровны, которая умерла в 27 лет. Молодые люди часто страдали от чахотки, горячки. Те, что постарше – от воспаления лёгких, от водяной, от удушья, от лихорадки. Старики – от паралича, острого ревматизма в груди, старости, и «старческого изнурения».

Отдельно стоит сказать об особых причинах смерти. Маленькие дети часто умирали от недосмотра: «от обжега», «утонул в луже», «убит ударом лошади». Взрослые «от излишнего употребления спиртных напитков», «замёрз по дороге из Святых гор у моста через речку Вревку».

Среди уникальных случаев значится смерть мальчика семи лет в Ломовицах от удара бревном, Василия Андреева из Шубков 22 лет от укуса бешеной собаки, Дмитрия Георгиева из Ломовиц в 32 года от побоев и Георгия Никандрова, нашего прапрапрадеда в 40 лет от падучей. За всё время наблюдений в приходе не было зафиксировано ни одного случая убийств и самоубийств, а также смертей от венерических заболеваний. Тихая провинциальная деревенская жизнь.

На фото:

* запись о смерти прапрапрапрапрапрапрабабушки Матроны Семеновой, жены Архипа Евстафиева: «Месяца февраля 17 числа. Прежде святого Економического ведомства Крыпецкого монастыря Иоанна Богослова Ильинской губы деревни Ломовиц крестьянская жена Матрона Семенова лежа долгое время помре, 81 год».

* примеры записей других причин смерти из метрических книг прихода.

|

Тема: Шубины

8.07.2025, 23:07

>> Ответ на сообщение пользователя saltwater от 1 июля 2025 2:43

Тест ДНК сдан, но он не поможет установить "праотца". Линия Шубиных для нас женская, это предки прабабушки.

Удачи в ваших поисках!

|

Тема: Шубины

22.06.2025, 14:19

saltwater написал:[q] Всем привет![/q]

Здравствуйте. Это тема одной семьи и одной ветки Шубиных, а именно жителей деревни Шубки Опочецкого уезда Псковской губернии. Фамилия Шубины достаточно распространённая. Мои поиски дошли до начала XVII века. Никаких данных о переселении части семьи в деревню или из неё нет.

Маловероятно, чтобы наши древа пересекались.

|

Тема: Фёдоровы

21.05.2025, 11:18

Крыпецкий монастырь

На излёте существования свободной Псковской республики, в 1485 году среди лесных болот в урочище под названием Крыпцы афонским монахом, выходцем из Сербии, преподобным Саввой был основан Иоанно-Богословский Крыпецкий мужской монастырь. На холме рядом с лесным озером он построил хижину. Здесь преподобный проводил время в молитве и воздержании. Спустя несколько лет к Савве стали стекаться люди и просили его учредить обитель. Через два года псковское вече официально утвердило права нового монастыря.

Монастырь строился, расширялся. При нашествии Стефана Батория в 1581 году польские войска не смогли взять его стены осадой, были биты русским войском и бежали.

Из святой обители вышли известные подвижники Русской земли: преподобный Нил Столобенский, основатель Ниловой Столобенской пустыни на Селигере; старец Никандр Псковский Пустынножитель; иеромонах Варлаам. В XVII веке государственный деятель, дипломат и политик, глава Посольского приказа, сподвижник царя Алексея Михайловича боярин Афанасий Ордин-Нащокин принял здесь монашеский постриг под именем Антоний.

В XVIII веке монастырь обеднел. R 1764 году за ним числилось 366 душ крестьян, среди которых были и наши предки – Архип, Авдей и Авраам. По секуляризационной реформе Екатерины Великой монастырь был признан заштатным, лишён всех земель, крестьян и государственной помощи. Братия вынуждена была самостоятельно зарабатывать на существование. По всей стране около полутора тысяч монастырей оказались в подобной ситуации и вскоре закрылись. К чести служителей, нужно признать, что они выдержали это испытание, сохранили и упрочили обитель. К началу ХХ века монастырь стал одним из крупнейших в России – в нём состояло 40 монахов, 21 послушник, а монастырские земельные угодья включали 3602 десятины земли.

После революционных событий в 1918 году монастырь был закрыт, из него были вывезены все ценности, прекращены богослужения. Долгое время в храме располагался скотный двор и конюшня. Сильно пострадали сооружения монастыря во время войны. Впоследствии храм и постройки было решено взорвать, но усилиями учёных-энтузиастов их удалось сохранить. А в 1960 году ансамбль Крыпецкого монастыря объявлен памятником республиканского значения и с тех пор находится под охраной государства.

В 1990 году монастырь передан православной церкви. Сейчас это действующий Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь. Его можно посетить, он расположен в 22 км от Пскова.

|

Тема: Фёдоровы

21.05.2025, 11:17

Архип, Авдей и Авраам

Архип – древнегреческое имя, образованное путём сложения двух корней – «архи» (наивысшая степень чего-либо) и «иппо» («конь/ лошадь»). Потому трактуется, как «повелитель лошадей».

Авдей – древнееврейское имя, переводится с иврита, как «служитель Бога».