| PunchiсСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений PunchiсТема: Арбековы

31.08.2025, 23:38

Здравствуйте!

Ищу сведения об Арбекове Федоре Васильевиче примерно 1850 г.р. На конец XIX века записан Рязанским мещанином, проживал в Гусе-Мальцевском(сейчас Гусь-Хрустальный) примерно после 1890 года. Жена Александра Георгиевна 1852-24.12.1907.

Возможно попадался?

|

Тема: История курского села Репец

31.08.2025, 22:47

sydney написал:[q] Кто может подсказать электр стр или лл с. Репца РС 5 ? Пожалуйста

[/q]

листы 832-869

|

Тема: История курского села Репец

13.03.2025, 22:51

ИСТОРИЯ КУРСКОГО КРАЯ В XVII–XX вв.

Д. Е. Евсюков

СЕЛО РЕПЕЦ МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА. КОГДА БЫЛА ПОСТРОЕНА ЦЕРКОВЬ?

Статья подготовлена в развитие исследования об истории основания села Репец Мантуровского района Курской области, опубликованного в настоящем сборнике четыре года назад [24]. Причинами, побудившими автора продолжить изучение темы, стали выявленные новые документы, уточняющие время основания населенного пункта, а также желание подтвердить (или опровергнуть) легенду о сожжении местной церкви, передающейся из поколения в поколение среди жителей села.

Легенда гласит о том, что деревянную церковь в Репце сожгли крымские татары на день Святой Троицы. Они закрыли дверь храма, в котором в тот момент шла служба, и подожгли его. От старой церкви сохранился лишь камень от алтаря, который хранится во дворе каменной церкви, построенной на новом месте.

По сложившемуся обычаю рядом со старой церковью когда-то располагалось кладбище. По воспоминаниям автора книги «Село Репец» Юрия Махрина, когда в советские годы по главной улице прокладывали новый водопровод, экскаваторщик выкапывал гробы необычной формы – выдолбленные из стволов вязов [28, с. 50].

Автор задался целью найти в архивных документах истоки этой легенды, а возможно и описание событий, в ходе которых сгорела местная церковь. Итак, известно, что в Репце первоначально действовала деревянная церковь, а затем на бугре была построена новая каменная, которая стоит там и поныне. Конечно, версия, изложенная на официальном сайте сельсовета, сообщающая о существовании в Репце церкви еще до прихода монголо-татар, не выдерживает критики [26]. Учитывая, что земля первым поселенцам Репца была выделена в 1648–1649 гг., а населенный пункт возник несколько позже, очевидно, что первая церковь (или часовня) была сооружена только во второй половине XVII в.

В отношении каменной церкви имеются довольно подробные исторические сведения за период конца XIX – начала XX вв., основная часть которых обобщена в справочнике 2014 г., подготовленном специалистами Государственного архива Курской области по материалам, находящихся на хранении в архиве [25, с. 45–46]. Детальные сведения о каменной церкви можно обнаружить и в других архивах. Так, в Российском государственном историческом архиве хранятся страховые документы по церквям Тимского уезда за 1910 и 1914 гг., в которых имеется подробное хозяйственное описание Репецкой церкви, включая ее размеры, материал здания и отделки, количество окон и дверей, перечень церковной утвари, сведения о колокольне, а также описание церковно-приходской школы и хозяйственных построек (сторожка, амбар, сарай). Годом строения каменной церкви указан 1801 г., пределы сооружены в 1907–1909 гг., главный и северный иконостасы устроены в 1914 г., в этом же году возобновлен южный [19, л. 64–67].

На 1921 г. в церкви села Репец имелось три престола: во имя святого великомученика Дмитрия Солунского (празднуемый 26 октября ), преподобного Серафима Саровского чудотворца (19 июля) и в честь Иверской иконы Божией Матери (на третий день Пасхи) [22, л. 98].

Что касается прежней деревянной церкви, сведений о ней чрезвычайно мало. Известно, что в конце XVIII в. церковь в Репце еще была деревянной. Так, согласно Топографическому описанию г. Тима и его селений А. Зубова за 1784 г. в селе имелась деревянная церковь во имя святого великомученика Димитрия, при которой располагались 4 двора церковнослужителей числом 10 душ [30]. Кроме прочего в данном источнике содержится хозяйственное описание самого села, включая площадь лесов, пашенных угодий, занятых под разными культурами, перечислены характеристики и владельцы семи мельниц и др.

Краткие сведения о церкви находим и в экономических примечаниях Межевой экспедиции, составленных к генеральному плану Тимского уезда 1782 г.: «в селе церковь деревянная во имя великомученика Димитрия мироточивого» [16, л. 100].

По поводу времени постройки каменной церкви сведения в архивных документах расходятся. Упомянуты следующие годы: 1801, 1825 гг. и даже 1761 г. [25, с. 45–46]. Более достоверным представляется 1801 г., указанный в наиболее ранних из выявленных источников – страховых документах за 1910 г. [19, л. 64] и клировых ведомостях за 1916 г. [23, л. 155].

Причиной строительства каменной церкви могла стать ветхость предыдущего строения, либо его утрата, например, при пожаре. Поиск таких сведений в РГИА в фонде канцелярии Синода результата не принес: дела о строительстве новой церкви в селе Репец не выявлено, хотя аналогичное дело за 1827 г. о дозволении устроить каменную церковь вместо сгоревшей деревянной имеется по соседнему селу Рогозцы [18], сохранился и чертеж фасада новой церкви за тот же 1827 г. [20].

Для уточнения года постройки каменной церкви привлечены ведомости о церквях Курской епархии за 1806 г. [17, л. 51 об. – 52]. Однако в данном источнике материал строения церкви не указан. Имеются данные о составе притча: 2 священника, 2 дьячка, 2 пономаря, всего занято 6 штатных единиц, кроме того, место диакона предоставлено семинаристу. У священно- и церковнослужителей семеро малолетних детей в возрасте от 3 до 14 лет (учтены только не поступившие в семинарию, училище или на место причетника). Церковной земли 33 десятины, прихожан 1 199 мужчин и 1 300 женщин. Доход служителей церкви от треб и земли составлял примерно 190 руб. в год.

Наконец, уже при подготовке статьи к сдаче обнаружились новые неожиданные сведения о постройке. В материалах Тимского уездного суда было выявлено дело местных помещиков, касающееся исправления ошибки в межевых книгах , и хотя Репецкая церковь здесь упомянута мимоходом («против вновь строящейся в селе Репце каменной церкви»), отсюда мы узнаем, что строительство каменной церкви в Репце велось уже летом 1795 г. [21, л. 5, 9 об.].

С целью локализации обеих церквей на местности изучены материалы межевого архива РГАДА. Проанализированы подробные (масштаб в 1 дюйме 100 сажен) геометрические специальные планы за 1784 и 1864 гг. [14; 15]. Установлено, что деревянная церковь в конце XVIII в. находилась в центральной части села. В то время юго-восточная сторона улицы (со стороны реки Оскол) имела зигзагообразную форму, как огибающую здание церкви4. Ту же конфигурацию улица сохраняет и в 1864 г., но церкви на старом месте уже нет.

Вместо нее на плане имеются две точки, которые, вероятно, обозначают фрагменты прежней церкви (алтаря) – по-видимому, здесь и находился белый камень, о котором помнят старожилы. Новая же каменная церковь на плане 1864 г. находится на бугре, к ее ограде с юго-восточного угла примыкает кладбище (ныне кладбище расположено к западу от церкви).

Таким образом, архивные планы подтверждают известное местным жителям местонахождение старой деревянной церкви, которая располагалась здесь до рубежа XVIII–XIX вв. В настоящее время в непосредственной близости с этим местом (а, возможно, и по нему) проходит главная улица, теперь прямая без изгибов.

Еще дальше углубляясь в прошлое, узнаем, что церковь в селе существовала уже в начале XVIII в. Так, согласно ландратским книгам за 1710–1718 гг. в селе Репец церковь во имя святого великомученика Дмитрия [11, л. 993]. В 1710 г. священником при церкви был отец Дмитрий Афанасьевич, впоследствии проживавший в селе Дорожня, где в 1718 г. строилась новая церковь. На тот момент ему 50 лет, у него жена Катерина 59 лет, дети Степан 28 лет, Матрена 15 лет и Анна 12 лет, еще одна дочь Аграфена выдана замуж в 1715 г. У сына Степана жена Анна 33 лет [11, л. 927–927 об.].

В 1714, 1718 и 1723 гг. священником при Репецкой церкви служил Фома Иванович, 30 лет (на 1718 г.), у него жена Соломонида 38 лет, дети Прасковья 4 года, Авдотья 3 года, сын Гаврила (умер в 1716 г.). Согласно переписи 1710 г. Фома был диаконом в селе Погожем Засемского стана при священнике отце Иване

[12, л. 773 об.].

В 1710–1718 гг. церковным дьячком служил Андрей Федорович Попов, 37 лет (на 1718 г.), у него жена Анна 33 года, дочери Агафья 9 лет, Февронья 1,5 года, брат Логвин 28 лет, у него жена Агафья 23 года [12, л. 993 об.].

Переходя к документам XVII в., стоит отметить, что данные о церкви за этот период крайне скудны. В предыдущей статье сообщалось об упоминании Репца в сборной книге хлеба за 1670/71 г. [3, л. 75–75 об.]. Однако статус населенного пункта (село или деревня) в этом документе не определен. Недавно обнаружен еще один источник с упоминанием селения – сказки о крестьянских и бобыльских дворах за 1678 г., в котором присутствует такая фраза: «села Репца поп Василей Иванов сын сказал: в том селе часовня святаго великомученика Димитрея, селитца вновь». Таким образом, в 1678 г. в селе была только часовня, но не церковь. Кроме того, обращает на себя внимание помета «селиться вновь», означающая, что этот населенный пункт возник недавно, вероятно, не более 10 лет назад.

Итак, имея сведения о существовании Репца по меньшей мере с конца 60-х – начала 70-х гг. XVII века мы наконец подходим к главному открытию.

Не так давно автору удалось выявить еще более ранний документ, в котором имеется упоминание о Репце – это сказки о разорении за 1659 г., в которых упомянуты три семьи детей боярских Баклановых, чьи имена присутствуют в челобитных 1648/49 г. о выделении земли (см. [24]). Причем в этом документе местом проживания Григория, Федора и Тимофея Баклановых значится село Репенское (Репейское) Ублинского стана [4, л. 10, 14]. Сказки поданы дозорщику Г. В. Колемину в декабре 1659 г. после летнего татарского набега и содержат сведения о взятых в плен родственниках и ущербе, нанесенном имуществу служилых людей. В документе это передано следующими строками: «в прошлом во 167-м году приходил войною крымский хан со многими ратными ордами и черкасы...».

Подобные сказки за рассматриваемый период сохранились по многим уездам, причиной к этому послужили события летней кампании 1659 г. по свержению власти гетмана И. Выговского в ходе Русско-польской войны 1654–1667 гг. В период с конца июля по середину августа 1659 г. крымский хан Мехмед-Гирей при поддержке казаков Выговского напали на русские земли южных уездов, в том числе на Старооскольский. По некоторым оценкам численность крымского войска составляла 20 тыс. татар и до 10 тыс. казаков. В ходе набега было разорено 18 уездов и уведено в плен 25,5 тыс. чел. [27].

5 сентября старооскольский воевода Т. Левашов сообщил, что 1 августа на уезд напали крымские татары, турки и черкасы, «на посаде слободы, и в уезде села и деревни, и хлеб в гумнах и в лесах пожгли». Всего в ходе набега были убиты 21 человек, 760 взяты в плен [1, л. 19, 27]. Нужно отметить, что о сожженных церквях документ не упоминает, хотя по некоторым другим уездам такие сведения приводятся.

Вернемся к Баклановым. В своих сказках они сообщили следующие сведения. У Григория Бакланова взяли в плен невестку Варвару и внука Сергея. У Федора Бакланова увели плен братьев Григория, Якова, Антамона, жену Феклу, невесток Матрену, Степаниду, племянников Ивана и Петра. Более всего пострадала семья Тимофея Бакланова, у которого в плен попали жена Матрена, сын Микитка, три невестки – Ирина, Матрена и Анисья, восемь племянниц – Настасья, Алена, Анна, Афимья, Евдокия, Федосья, Афимья и Евдокия.

Приведем здесь более подробные биографические сведения об этих семьях. Иван Лукьянович Бакланов уже в начале XVII в. служил станичным ездоком и проживал в Ездочной слободе, на посаде за ним числится торговая лавка, он упоминается в документах по начало 1650-х гг. Вскоре вступает в службу его сын Данила, взятый на место Петра Захарова, убитого в 1616/17 г. В 1621 г. Данила упомянут ездоком 1-й станицы [2, л. 109 об.], а уже в 1637/38 г. сведен «на вечное житье» в г. Усёрд. Впоследствии в 1644 г. часть его поместья в Ездочной слободе отдана сыну Федору, верстанному в дети боярские в промежуток 1641–43 гг. с окладом 100 четей.

Братья Григорий и Тимофей Ивановичи Баклановы, по-видимому, также являлись сыновьями Ивана Лукьяновича. Григорий служил в станичных ездоках с 1-й половины 1630-х, во 2-й половине 1640-х верстан в дети боярские. Тимофей в середине 1640-х гг. сразу поступил на службу в дети боярские с окладом 100 четей.

В 1653 г. главой двора этой линии Баклановых в Ездочной слободе записан Григорий, его брат Тимофей и племянник Федор, вероятно, проживали там же. В 1670/71 г. дворы Фёдора, Тимофея и Петра Баклановых по-прежнему числятся в Ездочной слободе, и только в 1678 г. Петр Тимофеевич Бакланов записан главой двора в Репце.

Таким образом, мы видим парадоксальную картину. С одной стороны, в 1659 г. по меньшей мере три семьи Баклановых уже проживали в Репце (во всяком случае такие сведения они сообщили в своих сказках). Однако по окладным книгам 1670/71 г. они все еще числятся в Ездочной слободе, и лишь через несколько лет (в 1678 г.) представитель одной из семей, Петр Тимофеевич, появляется в Репце. С другой стороны, из прочих детей боярских, получивших здесь земли в 1648/49 г., в сказках о разорении упомянуты только Перфил Деревягин и четверо Коршиковых, местом жительства которых указаны с. Верхнее Чуфичево и д. Долгая поляна соответственно (Коршиковы фиксируются в Репце с 1670/71 г., Деревягин – только с 1678 г.). Другие участники челобитной 1648 г. в сказках о разорении не упомянуты (не пострадали от набега), что не позволяет достоверно утверждать, где они проживали в 1659 г.

Еще одним неожиданным фактом является то, что Репец в 1659 г. назван селом. Это означает, что на тот момент здесь уже была церковь или часовня, что заслуживает отдельного рассмотрения.

Прежде всего, насколько большими в середине XVII в. были села и сколько дворов должно иметь селение, чтобы жители могли поставить церковь (часовню)? Определенного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, согласно переписной книге 1646 г. Оскольского уезда, села Ублинского стана были довольно небольшими, менее 10 дворов (Ублинское – 3, Лапыгино – 8), с другой стороны деревня Курская насчитывала 18 дворов [13, л. 16–16 об., 25–28 об.]. Следовательно, село Репец в конце 1650-х гг. вполне могло быть небольшим населенным пунктом (скажем, до 10 дворов). В предыдущей статье было показано, что согласно сборной книге за 1670/71 г. в Репце числилось 9 дворов [3, л. 75– 75 об.] (впрочем, как отмечалось, достоверность этого источника в части отнесения служилых людей к тому или иному населённому пункту, вызывает определенные сомнения).

С другой стороны, поскольку прочие семьи (кроме Коршиковых и Деревягиных) в документе 1659 г. не упомянуты, можно сделать осторожное предположение, что некоторые из челобитчиков уже могли проживать в Репце, но их семьи при татарском набеге не пострадали. Так, в отношении жителей Репца сведений о пострадавшем имуществе не имеется (по некоторым другим населенным пунктам встречается информация о сожженных дворах). Если бы такие случаи были зафиксированы, можно было бы говорить о разорении села татарами и оставление его жителями.

Имеется ли упоминание о Репецкой церкви в документах конца 1650-х гг.? До образования Белгородской епархии церкви Оскольского уезда относились к Патриаршей области (подробнее см. [31]) и составляли Оскольскую десятину. Ежегодно в Патриаршем Казенном приказе составлялись приходные книги церковной дани со всех церквей Патриаршей области. Первая из таких сохранившихся книг, в которой перечислены церкви Оскольской десятины, составлена в 1627/28 г. [5, л. 127–129 об.]. Для уточнения факта существования церкви в период подачи сказок о разорении были изучены приходные книги по церквям Оскольской десятины за 1657, 1658, 1659 и 1660 гг., однако сведений о Репецкой церкви (часовне) выявлено не было [6, л. 906–908; 7, л. 881а–883; 8, л. 917–919; 9, л. 944–946]. Нет таких сведений и в наиболее поздней из сохранившихся окладных книг Оскольской десятины за 1670 г. Здесь следует пояснить, что, несмотря на открытие Белгородской епархии в 1667 г., ее церкви первоначально передавались в управление митрополиту Белгородскому и Обоянскому Феодосию только по духовным делам, а окладную дань продолжали платить в патриаршую казну [29, с. 117]. Так, церкви Оскольской десятины упоминаются в приходных книгах церковной дани Патриаршего Казенного приказа по 1670 г. включительно. Однако и в этот год упоминаний о Дмитровской церкви (часовне) в указанных книгах не выявлено [10, л. 1022–1025].

Причиной таких нестыковок может служить несвоевременное включение в оклад построенной в Репце часовни (в том числе и непреднамеренное). Известны случаи утайки новых церквей и их приходов от нескольких до десяти и более лет с момента постройки. Активный процесс введения таких приходов в оклад начался уже позже, при патриархе Иоакиме (1674–1690 гг.) в ходе «досмотров церковного и всякого благочиния» [32, с. 145–147].

Таким образом, развитие событий могло выглядеть следующим образом. Получив землю в будущем Репце в 1648–1649 гг., первые служилые люди поселились здесь во 2-й половине 1650-х гг. и поставили часовню. После татарского набега жители в селе остались, а часовня уцелела, но тогда следует признать, что Дмитровский приход не попадал в церковные книги более 10 лет. В альтернативном сценарии первыми и единственными жителями были три семьи Баклановых, которые после татарского набега 1659 г. были вынуждены покинуть село. На время село опустело, жители появились здесь только во второй половине 1660-х гг., а Баклановы еще через десятилетие. К 1678 г. в селе Репец числится уже 25 дворов.

Итак, несмотря на то, что загадка о сожженной татарами церкви не была полностью разгадана (а легенда ни подтверждена, ни опровергнута), теперь мы имеем набор фактов, на основе которых можно строить более обстоятельные рассуждения. Остается надежда, что описание искомых событий все-таки будет рано или поздно обнаружено в архивных документах.

|

Тема: История курского села Репец

23.02.2025, 23:18

irzhy написал:[q] Доброго всем дня!

Подскажите, пожалуйста, как найти Ревизские сказки по селу Репец? Интересуют последние две по государственным крестьянам.[/q]

Здравствуйте!

Тут есть реквизиты дел

|

Тема: История курского села Репец

10.11.2024, 12:36

[q] На днях в Москве скончался наш земляк - Юрий Федорович Махрин. Ему было 83 года. Всю свою жизнь он посвятил журналистике, автор нескольких книг о выдающихся жителях Курской области, а также книги о с. Репец мантуровского района и её жителях, которая вышла в прошлом году.

Это была одна из самых ярких личностей - уроженцев нашего района, который внёс неоценимый вклад в изучение истории села и района в целом. Последние годы он вёл дневник на форуме VGD (форум для людей, интересующихся генеалогией). Многие люди из разных уголков нашей страны и даже других стран смогли найти родственников и получить информацию о своих предках, когда-то проживавших в Репце.[/q]

https://vk.com/public156991763?w=wall-156991763_20489

[q] Похоронен под старым осколом,город, в котором он учился после школы, в ГРТ, похоронен рядом с могилой своей матери, Александры Андреевны, и братом Виктором. Вечная память.[/q]

https://ok.ru/vremjimy/topic/155782724486402

|

Тема: Фонд 184 (Курская казенная палата)

26.08.2024, 22:58

Mironow написал:[q] Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста номер дела 8-й ревизии где фигурирует с. Репец Тимского уезда?

Населенные пункты Рагозецкой волости присутствуют в:

ф.184, оп.2, д.788

ф.184, оп.2, д.770

ф.184, оп.2, д.693

но Репца среди них всё ещё не нашлось...[/q]

ф.184, оп.2, д.770 лл. 365-411

Тут реквизиты

|

Тема: История курского села Репец

17.06.2024, 11:52

aleksgooo написал:[q] В общем, я радостно пошел смотреть РС 1850 и 1835 года по Безлепкино - и не нашел там никаких Леденцовых. Посмотрел и Репец, и и Репецкую Бутырку. Нету.

Посмотрел метрическую книгу за 1874 год. Нету.

Я что-то упускаю ? Были ли тут Леденцовы ?

государственный крестьянин - значит бывший однодворец, не из крепостных. Да и крепостных вроде в Безлепкино и не было особо ?[/q]

Леденцовых в Репце не было. Ледовские были, еще в Безлепкино встречались Левикины.

|

Тема: История курского села Репец

28.12.2023, 19:46

panIgor написал:[q] День добрый уважаемые форумчане. Хочу обратиться к вам за консультацией. Я здесь уже обращался за помощью по поводу информации о семье Васильевы из Безлепкино, но как мне написали такие не встречались до 1917г. Другие написали, что Васильевы жили в Безлепкино уже при Советской власти. Я так же получил из Комитета ЗАГС Курской области копию справки от 16.08.21947 о рождении о моей бабушки в 1932г. Место жительства указано с. Безлепкино. Так же есть документ, что моего прадеда в 1941г. призвали из с. Безлепкино. Получается, что Васильевы появились в Безлепкино уже после 1917г. В связи с тем, что я получил паспорт РФ и зарегистрировался уже на сайте Госуслуги, и Курский АИС. Хотелось бы начать поиски Васильевых пока с их жизни и появления в Безлепкино, чтобы выяснить откуда они там появились. Прадед пропал без вести на ВОВ и прабабушка с моей бабушкой в конце 1940-х приехали на Донеччину, в г. Сталино (Донецьк). Подскажите пожалуйста, какие документы мне посмотреть по Безлепкино 1917-1941гг. в Курском АИС? Благодарю.

[/q]

После 1917 года в АИС сейчас почти нет оцифрованных документов.

[q] Ф. 4 «Курский губернский статистический комитет»

Ф. 20 «Курская духовная консистория (Объединенный архивный фонд) 16 октября 1799 г. - апрель 1918 г. г. Белгород 1799 - 1833 гг. г. Курск 1833 - 1918 гг. »

Ф. 66 «Курское губернское присутствие г. Курск Курской губернии 1 сентября 1890 г. - 9 декабря 1917 г.»

Ф. 67 «Курское губернское особое о земских повинностях присутствие г. Курск Курской губернии 13 июня 1851 г. - 5 июля 1875 г.»

Ф. 184 «Курская казенная палата (Объединенный архивный фонд) г. Курск Курской губернии январь 1780 г. - 1 ноября 1918 г.»

Ф. 186 «Курский Знаменский монастырь Курской духовной консистории г. Курск 1612 г. - 23 января 1918 г.»

Ф. 217 «Церкви Курской губернии»

Ф. 1642 «Курское губернское жандармское управление Департамента полиции Министерства внутренних дел г.Курск 9 сентября 1867г.-17 апреля 1917г.»

Ф. Р-202 «Отдел здравоохранения исполнительного комитета Курского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»[/q]

Но судя по порталу память народа, он был не один Васильев в Безлепкино и возможно что-то попадется в метрических книгах(Ф. 217).

|

Тема: Тимский уезд [Курская губ.]

28.10.2023, 11:25

irzhy написал:[q] Здравствуйте всем!

Мои предки Голубятниковы. Проживали в деревне Петровской Рагозецкой волости Тимского уезда. Возможно, кто-то ведёт поиск по данной местности или фамилии. Очень интересно пообщаться.[/q]

д. Петровская сейчас входит в Репецкий сельсовет. Ближе всего тема История курского села Репец

|

Тема: Касимовский уезд [Рязанская губ.]

28.04.2021, 20:49

maya написал:[q] Был такой гидроним - река Дардур, но не вижу одноименного н.п. (см. Проходцов, 1906).

[/q]

Спасибо, тоже нашел эту реку. Но в списках н.п. нигде не находится. Возможно это устаревшее или неофициальное название. Вдруг, кто встречал.

ЗЫ в списках 1926 года и на картах РККА тоже смотрел.

|

Тема: Касимовский уезд [Рязанская губ.]

28.04.2021, 12:34

Помогите, пожалуйста, определить населённый пункт. Касимовский уезд, Парахинская волость Дурдаево/Дардуковская не могу найти

Период, предположительно, конец XIX века.

Источник

|

Тема: История курского села Репец

23.01.2021, 11:48

Минутка занудства.

Сказка - разновидность делопроизводственных документов в России 17—18 вв.: записи устных показаний несудебного характера в государственных учреждениях.

Реви́зские ска́зки — документы, отражающие результаты проведения подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи в XVIII — 1-й половине XIX веков, проводившихся с целью налогообложения.

Сказки старооскольцев 1697 г.

|

Тема: История курского села Репец

19.01.2021, 12:45

Список фамилий 6РС 1811г

номер Фамилия

1 Иноземцев

2 Ермилин

3 Фаустов

4 Бакшеев

5 Филатов

6 Аненков

7 Филатов

8 Филатов

9 Филатов

10 Филатов

11 Филатов

12 Филатов

13 Карцев

14 Золотой

15 Золотой

16 Золотой

17 Золотой

18 Золотой

19 Золотой

20 Бакланов

21 Бакланов

22 Бакланов

23 Бакланов

24 Бакланов

25 Бакланов

26 Жилин

27 Жилин

28 Жилин

29 Карцев

30 Бакланов

31 Мелентьев

32 Мелентьев

33 Мелентьев

34 Мелентьев

35 Мелентьев

36 Мелентьев

37 Мелентьев

38 Мелентьев

39 Мелентьев

40 Иванников

41 Рощупкин

42 Рощупкин

43 Рощупкин

44 Махрин

45 Ильи Ермолова Махрина крестьяне

46 Махрин

47 Махрин

48 Махрин

49 Махрин

50 Нефедов

51 Лагачев

52 Нефедов

53 Нефедов

54 Нефедов

55 Нефедов

56 Нефедов

57 Нефедов

58 Нефедов

59 Нефедов

60 Горожанкин

61 Беседин

62 Беседин

63 Беседин

64 Беседин

65 Беседин

66 Мелентьев

67 Мелентьев

68 Беседин

69 Беседин

70 Пьяной

71 Коршиков

72 Коршиков

73 Коршиков

74 Коршиков

75 Коршиков

76 Коршиков

77 Коршиков

78 Коршиков

79 Коршиков

80 Коршиков

81 Коршиков

82 Коршиков

83 Коршиков

84 Коршиков

85 Коршиков

86 Коршиков

87 Коршиков

88 Горожанкин

89 Горожанкин

90 Горожанкин

91 Горожанкин

92 Горожанкин

93 Горожанкин

94 Горожанкин

95 Горожанкин

96 Горожанкин

97 Горожанкин

98 Курапов?

99 Горожанкин

100 Горожанкин

101 Горожанкин

102 Горожанкин

103 Горожанкин

104 Филатов

105 Золотой

106 Горожанкин

107 Горожанкин

108 Горожанкин

109 Горожанкин

110 Горожанкин

111 Махрин

112 пропущен

113 Иванников

114 Панков

115 Панков

116 Панков

117 Панков

118 Панков

119 Панков

120 Панков

121 Панков

122 Панков

123 Панков

124 Панков

125 Макаев

126 Макаев

127 Макаев

128 Макаев

129 Макаев

130 Фирсенков

131 Макаев

132 Макаев

133 Макаев

134 Фаустов

135 Алпеев

136 Алпеев

137 Алпеев

138 Ледовский

139 Бредихин

140 Бредихин

141 Шкурдин

142 Шкурдин

143 Махрин

144 Махрин

145 Махрин

146 Мелентьев

147 Мелентьев

148 Мелентьев

149 Меркулов

150 Горожанкин

151 Белов

152 Папин

153 Попов

154 Воропаев

155 Сапранов

|

Тема: История курского села Репец

19.01.2021, 0:26

Ivan-Makhrin написал:[q] Спасибо за интересную информацию, возможно ваш родственник Василий Кириллович Махрин был каким то родственником моему прадедушке или дедушке.[/q]

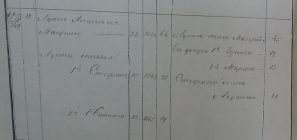

Предположительно Лупп Алексеев приходится дедом Тимофею Никитовичу.

|

Тема: История курского села Репец

18.01.2021, 21:59

Samarga написал:[q] Приблизительно, по данными Дмитриевской церкви сохранилась информация о рождении от Кирилла Стефановича Махрина и Авдотьи Григорьевны Бакшеевой детей, но порой данные запутаны. Год рождения моего прадеда неизвестен, и я полагаю, что у него были братья как родные так и последующего родства, и, вполне возможно, что они были весьма близкими родственниками с вашими родными.

[/q]

Есть 2 Стефана, подходящих по возрасту. Но дальше нет связанной цепочки. Мне кажется, что больше подходит семья Луппа Алексеева 1820 г.р.В более поздних документах иногда пишется Лукьян. Ввиду отсутствия документов, можно попробовать подтвердить или опровергнуть тестом ДНК.

фото скорее всего у Вас есть.

|

Тема: История курского села Репец

7.09.2020, 14:31

Село Репец.Октябрь 1948 г. Учитель Сотников В.С. с учениками. Фото из архива Л. Глуховой

|

Тема: Старооскольский уезд (Раздел Белгородская обл.)

28.07.2020, 10:43

rrgareev написал:[q] Добрый день! Я составляю родословную по СВИНУХОВЫМ, БКАЛАНОВЫМ, ПАНИНЫМ, БЕЛЯКОВЫМ из села СТУЖНЯ. Головище, Репец.

А также КОПНИНЫМ, ДЯГИЛЕВЫМ, КАТЕНЕВЫМ, ДЮКОРЕВЫМ, ЧЕРСКИМ , ЕМЕЛЬЯНОВЫМ из Котеневки, Верхне-Чуфичева (Чуфичевский стан).

Хотел бы объединить совместные усилия.[/q]

Добрый день!

По селу Репец есть тема

|

Тема: ФИНЛЯНДИЯ

2.02.2020, 21:37

I_Sokka написал:[q] Документы на шведском. официальный язык управления. Прочитал как смог, деревню отца Максима не смог разобрать, без знания местных названий сложно догадаться. Некоторые слова не разобрал, не уверен, что я местоимение "его" правильно читаю, возможно там совсем другое слово. Общий смысл - про паспорт, правление видело, паспорт был, русские разбойки украли.[/q]

Спасибо!

Для меня это новое направление. Я нашел этот документ по ссылке, а там и даты и места другие

[q] Ks. esim. Ilom. tk. 19.–21.1. ja 23.–25.1. 1749, 83v–85. gg45. KA. Anania Zamoin oli syntynyt Ilo-mantsin Ontronvaarassa, mutta sitten siirtynyt vähän ennen pikkuvihaa (1741–1743) Suojärven pitäjään Venäjän puolelle vanhempiensa puutteenalaisen ti-lanteen vuoksi. Aikuiseksi vartuttuaan hän palasi ta-kaisin entiseen kotikyläänsä Ontronvaaraan. Käräjät määräsivät hänet ilmoittautumaan maaherran luona, voisiko hän jäädä Ruotsin puolelle. Hän saikin siihen luvan maaherran antamalla päätöksellä (13.5.1749). Ilom. vk. 13.5.1751, § 3, 248v–249. Karjala KOa20. KA. Tarkkoja tietoja Ilomantsiin asettuneista venä-

läisistä on Ilomantsin välikäräjien 1751 pöytäkirjas-sa. Ks. Ilom. vk. 13.5.1751, § 3, 245–250v. Karjala KOa20. KA. Esimerkiksi Hattuvaaralle (i Hattoselgij eller rättare Hattuwara by) asettui talolliseksi vuon-na 1745 Iivana Maksimainen (Iwan Maximoff) ja vuonna 1721, ennen rauhan julistamista, Maksima ja hänen poikansa Iivana. Jälkimmäiset olivat lähtöisin Aunuksen läänin Kizin pogostasta.[/q]

А Ваш перевод совпадает с ранее опубликованным в книге Björn, Ismo. Suur-Ilomantsin historia.

|

Тема: ФИНЛЯНДИЯ

2.02.2020, 0:50

I_Sokka написал:[q] Вы можете переписать часть интересующего вас текста?

[/q]

Нет, не могу. Поэтому и нужен перевод. Могу прочитать только имена, и то, потому что я их знаю.

|

Тема: История курского села Репец

2.12.2019, 22:12

Реквизиты дел по жителям Репца в ГАКО:

Фонд Опись Дело

- Р 482-3-5 Списки граждан, имевших право участвовать в выборах и лиц, лишенных избирательных прав. 1920 год.

(Указаны все совершеннолетние члены семьи с указанием степени родства.) - 928-337-4 Подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1911 г. с. РЕПЕЦ. Том 1 228

- 929-337-5 Подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1911 г. с. РЕПЕЦ. Том 2 229

- 184-2-927. Ревизские сказки 9-й ревизии

- 184-2-770. Ревизские сказки 8-й ревизии

- 184-3-31. Ревизские сказки 7-й ревизии

- 184-3-6. Ревизские сказки 6-й ревизии

- 184-2-195. Ревизские сказки 5-й ревизии

- 184-2-111. Ревизские сказки 4-й ревизии

- 184-2-42. Ревизские сказки 3-й ревизии

|

Тема: История курского села Репец

30.11.2019, 22:20

htgtw написал:[q] СЕЛО РЕПЕЦ

Punchic

Дмитрий, в метрической книге репецкой церкви в разделе "О родившихся" 18.10 1874 года есть запись: Косма. Родители: государственный крестьянин Пётр Иванов Панков и законная его жена Параскева Лаврентьева. А в разделе "О умерших" за 1895 год есть запись:

Михаил Дмитриев Панков от старости.

Не Ваши родичи?

[/q]

Мои, все Панковы в Репце документально восходят к одному человеку Петру Трофимову Панкову 1650 г.р. Михаил Дмитриев мне приходится 8-юродным дедом.

Спасибо!

PS Умер он "от старости" в 44 года и его потомки мне не известны.Ниже его древо

|

Тема: История курского села Репец

28.08.2019, 11:11

nfaustva написал:[q] Здравствуйте!Хотелось бы найти упоминания о моих предках. Фаустова (в девичевстве Золотых) Софья Ивановна - бабушка, Фаустов Алексей Никифорович - дед, примерно 1910-1911 г.р. Мой отец Фаустов Юрий Алексеевич, 1942 г.р. Все они родом из села Репец. Фото вышлю вечером.[/q]

Здравствуйте!

Немного запутался в формате данной темы, но, если Вы ищите предков с генеалогической целью, то род Никифора Иванова Фаустова 1890 г.р. (жена Анастасия) и Ивана Дмитриева Золотых 1877 г.р.

с большой вероятностью должны восходить к основателям села, подававших челобитную в 1648 году.

В 1920 году обе семьи жили в Луговке.

|

Тема: История курского села Репец

1.05.2019, 12:40

htgtw написал:[q] К сожалению, она не сослалась на документы, подтверждающие эти сведения.

Дедиловские казаки жили в Дедилово Тульской губернии.

[/q]

Станичные ездоки Старого Оскола – сведенцы из данковских и дедиловских казаков (1615 год)

РГАДА, ф.1209, кн. 342

|

Тема: Старооскольский уезд (Раздел Белгородская обл.)

10.04.2019, 13:37

...

Служилъ я, холопъ, твой, Ивашка Лукьяновъ, тебѣ государю въ московскихъ стрѣльцахъ въ Никитинѣ приказѣ Бестужева, и былъ я, холопъ твой, на твоей государевой службѣ на Яблоновомъ и съ Яблонова посыланъ былъ я, холопъ твой, на Осколъ для твоего

государева запасу, а насъ было 200 человѣкъ; и въ то время выходилъ крымской царь и насъ, холопей твоихъ, тѣ люди поймали въ полонъ и продали на каторгу, и на каторгѣ я, холопъ твой, животъ свой мучилъ у турскихъ людой 7 лѣтъ; и какъ пошли мы съ каторги въ православную христіанскую вѣру, и въ тѣ поры, государь, меня ранили турскіе люди саблею.

...

отсюда

|

Тема: История курского села Репец

24.03.2019, 18:52

htgtw написал:[q] Я сохранил редкостный для нынешнего времени документ - пенсионное удостоверение № 139 Управления по государственному обеспечению семей военнослужащих при Совнаркоме РСФСР, выданное моей бабушке Бакшеевой Дарье Ивановне 1 января 1943 года о назначении пенсии по случаю утери трёх кормильцев (мужа и двух сыновей) в размере "Семьдесят два рубля".

[/q]

Интересный документ, а какого он года?

А в 1939 году она получала пособие 2000 рублей за 8-го ребенка ((

|

Тема: История курского села Репец

13.01.2019, 11:49

Еще одна ветка Панковых переселившихся в Ставропольский край

Цитата из книги казаки-однодворцы

Выехали они из Репца в 1800 году

В период ВОВ в станице Каменобродская еще проживали

Пример

|

|

|