Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

9 сентября 2021 13:37 Соликамск в живописи. Художник Андрей Кузнецов.Учился в Пермском педагогическом училище №4,на художественно-графическое отделении. Художник Андрей Кузнецов.Учился в Пермском педагогическом училище №4,на художественно-графическое отделении.

В 1994 году закончил Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), отделение ДПИ, художественная керамика.Работы находятся в коллекции Соликамского краеведческого музея, Березниковского краеведческого музея им.Коновалова, в частных собраниях Германии, Чехословакии.   Живописные этюды. Живописные этюды."Этюды-моя страсть, в них выражаются быстротечные мгновения природы, неповторимость образов, настроений.Только в этюдах можно сохранить те эмоции, которые и собственно впечатлили на их написание". Андрей Кузнецов.   ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

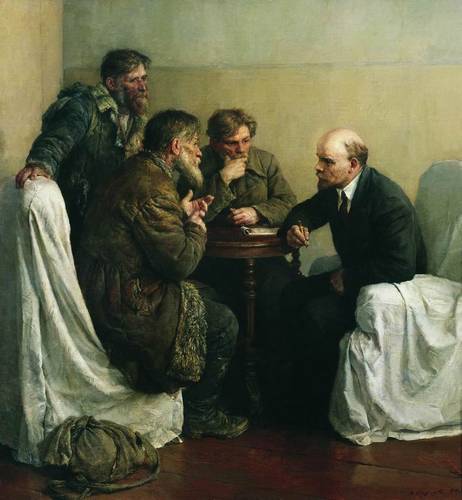

16 октября 2021 11:29 Ходоки к В.И. Ленину.В 19 километрах от Соликамска находится большое старинное село Половодово, имеющее славные традиции. По данным второй переписи Перми Великой, проведённой М.Кайсаровымв 1623-1624 годах деревня имела 6 дворов. Первая деревянная церковь здесь появилась в 1677 году. По сведениям 1825 года в селе имелось 25 дворов и 125 жителей, а в Половодовской волости- 79 поселений: 876 дворов и 4532 жителя. В XIX веке произошли изменения, в селе была каменная церковь, построенная в 1757 году, волостное правление, земское училище (первое в уезде), земская почтовая станция, первая на Бабиновской дороге от Соликамска, и казённая винная лавка. Главное занятие жителей – земледелие, в зимнее время – перевозка пушного товара и рябчиков из Чердыни в Казань. В Попово-Останино находится дом одного из ходоков к В. И. Ленину Федора Самсоновича Санникова, который вместе с крестьянами Половодовской волости Г. И. Михалевым и П. П. Москалевым 26 февраля 1920 г. был на приеме у вождя революции. Владимир Серов. Ходоки у В. И. Ленина.1950 Владимир Серов. Ходоки у В. И. Ленина.1950Государственный Исторический музей (Собрание фондов музея В. И. Ленина), Москва. ...Было это в 1920 г. После разгрома колчаковцев в крае начала восстанавливаться мирная жизнь. Но завоевывалась она нелегко, было немало трудностей и ошибок. Так, в некоторых уездных организациях были допущены искажения в налоговой политике, у крестьян стали отбирать скот. Тогда и решили крестьяне Половодовской волости направить ходоков в Москву к Владимиру Ильичу Ленину. 25 февраля 1920 г. Ф. С. Санников, П. П. Москалев и Г. И. Михалев были у М. И. Калинина, а на другой день встретились с В. И. Лениным.«Сильно волновались мы, — рассказывал Федор Самсонович Санников, — когда входили в кабинет Владимира Ильича. Он что-то писал, а как только увидел нас, быстро поднялся из-за стола и, приветливо улыбаясь, пошел навстречу. Поздоровался и сразу спрашивает: «Значит, из Перми прибыли?» «Так точно, Владимир Ильич!» — ответили мы, и сразу как-то вся робость пропала. Заботливо усадил нас Ильич поближе к себе, все внимательно выспросил, просмотрел наши бумаги и себе что-то записал. «Это абсурд, если у вас скот забирают»,— говорил он. Посмотрел какую-то толстую книгу и продолжил: «Усольский и Чердынский уезды без скота жить не могут. Земле навоз нужен, иначе урожай будет плохой». Расспросил Ильич и о том, как живут крестьяне и как управляет местная власть». Не забыл В. И. Ленин, о чем просили половодовские ходоки. По распоряжению Владимира Ильича им выдали «полтора пуда книг», каждой книги по 3 экземпляра, портреты. 26 февраля Ленин написал письмо в Пермский губком партии на имя товарища Ярославского, который в то время находился в Перми. Губком направил в Усолье товарища, чтобы тот ознакомился с положением дел на месте. Затем была создана комиссия, которая пересмотрела состав руководящих органов уезда. Небезынтересно отметить, что старшая дочь Ф.С. Санникова Пелагея Федоровна Санникова-Шайн была известным астрономом-наблюдателем. Работала на Крымской астрофизической обсерватории Академии наук СССР. Открыла более 150 новых переменных звезд и около 40 новых малых планет. В 1949 г. Пелагея Федоровна открыла новую комету, которой присвоено ее имя. За заслуги в развитии астрономической П. Ф. Санникова-Шайн была на награждена орденом Ленина. Источник: Соликамск : путеводитель / сост. Ю. Е. Юдин ; отв. за вып. А. Г. Яров. - Пермь : Пермское кн. изд-во, 1980. - 197 с. : ил. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

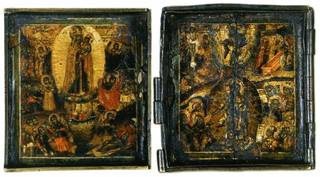

4 ноября 2021 16:38 Федор Евтихиевич Зубов - художник из Соли Камской.

Фёдор Евтихиев сын Зубов(Устюженец) - российский иконописец.

(ок.1647 — ум. 3 ноября 1689).

Творчество Федора Зубова не уступает таким известным мастерам XVII века, как Симон Ушаков, Гурий Никитин, Истома Савин. На протяжении более чем сорока лет он создавал работы в Устюге Великом, Сольвычегодске, Ярославле, Москве и Подмосковье.

Будучи уже известным иконописцем. Федор Зубов никогда не забывал о родной земле и продолжал называть себя в автографах, оставленных на иконах, «усольцем», «иконописцем Усолья Камского».

Родился в селе Усолье Камское (ныне город Соликамск). Учился, вероятно, у отца, дьякона соликамской церкви Святого Стефана Пермского.

Впервые упоминается в «Переписной книге Соликамска» в 1647 году.

Переписные книги Соликамска позволили восстановить родословную Федора Зубова.

Его предки Занимались солеварением, торговлей. Прадед владел деревней Зубковской, что влилась в XVII веке в ныне существующее село Городище. Отец служил дьяконом в Стефановской церкви. Профессию иконописца выбрали два брата — Федор и Осип, но наибольшего успеха Добился только первый. Дело Федора Зубова продолжали два его сына — Иван и Алексей, которые стали превосходными граверами. Им суждено было внести вклад в искусство уже новой, петровской эпохи.

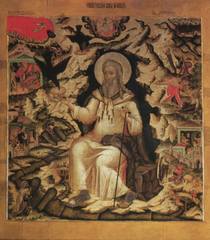

В начале 1650-х годов переехал в Великий Устюг. В 1660-1662 годах жил в Ярославле по приглашению купеческого семейства Скрипиных, писал иконы для сооружённой на их средства церкви Ильи Пророка. Его творчество заметно повлияло на становление ярославской иконописи второй половины XVII века. Икона Лонгин-сотник. В 1662 году прибыл в Москву по царскому указу, был назначен одним из пяти жалованных мастеров Оружейной палаты. Писал иконы для царского семейства, фрески в кремлёвских храмах (в 1666 году участвовал в росписи Архангельского собора), занимался декоративно-прикладными задачами, составлением чертежей, смет и т. п. Считался одним из лучших мастеров Оружейной палаты. С 1683 года работал в Новодевичьем монастыре; в 1684 году возглавил масштабные работы по реставрации старых и написанию новых икон для Смоленского собора монастыря. ***  Воскресение — Сошествие во ад. Богоматерь «Всех скорбящих Радость» В основе творческой манеры Зубова - каллиграфический, утонченно орнаментальный стиль устюжских иконописцев с их особым пристрастием к декоративному «узорочью» («Никола поясной со Спасом и Богоматерью», сер. XVII в., Великоустюжский краеведческий музей). Сочетание миниатюрной тонкости письма, стилистических приемов барокко (объемной материальности форм, ритмичной динамики движений, эмоциональной выразительности образов) и интенсивной звучности красок делают работы 3убов чрезвычайно эффектными («Огненное восхождение пророка Ильи», 1672, церковь Ильи Пророка в Ярославле; «Рождество Богородицы», 1680-е, Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева). 3убов вводит в одно произведение несколько сюжетов, среди которых один — главный, а остальные — второстепенные, но трактованные тщательно, со всей полнотой художественной и содержательной убедительности.  Вот как поэтически описана одним из исследователей XIX века ранняя работа 3убов —- икона «Иоанн Предтеча в пустыне» (около 1650, ГТГ): «... Там вьется священная река Иордан, там растут деревья, листья которых щиплют олени; львы пьют там из реки, из той же реки черпает воду святой пустынножитель, и олень мирно лежит рядом с ним. Золотые сосны вычерчивают свои силуэты на темном фоне лесной чащи, и над верхушками их дымится настоящее небо». На примере этого произведения 3убова видно, как в недрах иконописи зарождался будущий живописный пейзаж. В росписях Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря проявил поистине энциклопедическую образованность и свободное владение исторической иконографией, развернув монументальное повествование о событиях русской истории. Лучшей работой 3убов бесспорно является знаменитая икона «Смоленской Богоматери» для Смоленского собора Новодевичьего монастыря (около 1670).  В этом произведении, исполненном в традиционном иконописном стиле с предельным лаконизмом выразительных средств, есть и подлинное жизнеподобие изображения, и то удивительное сочетание гордого величия Небесной Царицы и трепетной незащищенности земной женщины, которое придал образу Богоматери Андрей Рублев. *** Его сыновья (А. Ф. Зубов и И. Ф. Зубов) в челобитной, поданной в связи со смертью отца, сообщили, что тот работал в Оружейной палате около 40 лет. Судя по иконам, которые имеют достоверную подпись автора или приписываются ему на основании веских исторических свидетельств, Зубов стремился к «живоподобию», но предпочитал мягкий, сглаженный объём без резких тональных контрастов.  Его произведения отличаются изощрённой декоративностью и исключительной красотой колорита: иконы из церкви Ильи Пророка в Ярославле; «Святитель Николай Чудотворец» из церкви Троицы села Ознобишино (ныне Подольского района Московской области; 1677 год, музей-заповедник «Коломенское»). Источники:Брюсова В. Г. Ф. Зубов. М., 1985 Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003 Чагин, Г. Художник из Соли Камской // Соликамский рабочий, 1986 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

12 января 2022 14:56 Соликамск в литературе. Свалов Владимир Моисеевич Член Союза журналистов СССР, собственный корреспондент газеты «Звезда», краевед. Некоторое время жил в Соликамске и работал зам. редактора газеты «Соликамский рабочий». Умер в 1982 году. Является автором нескольких очерков о Соликамске. В 70-е годы работал над исторической повестью «Богомазы». Отрывок из незаконченной повести в 1973 году был напечатан в газете «Соликамский рабочий». Время действия – 1772 год, канун крестьянской войны под руководством Пугачёва.

По распоряжению графа А.С. Строганова в Соликамск везут 12-летнего Андрея Воронихина, будущего академика, автора проекта и строителя знаменитого Казанского собора в Ленинграде. « - Слушай, отрок… как тебя? Ондреем зовут? Ну, ладно, слушай. Отец Сидор приподнял над ухом край скуфейки, повернул в сторону ухо и приоткрыл рот.

- Вот сколько слышал колоколов, а соликамские особенные. Вот: дон-н-нн! Это с соборной колокольни, самый большой колокол… А вот дэ-н-ннн! Это с колокольни Михаила Малеина. Разница! Тот глухой, а этот звонче, хотя и весит 165 пудов… А вот мелкие запели на Богоявленской… Славно!.. Вот вступили колокола с Иоана Предтечи – малиновые!...

…Как ни напрягал слух Ондрей, а разницы в голосах колоколов уловить не мог. На всех тринадцати церквах звонили они вроде одинаково. К тому же в звон колоколов примешался гвалт потревоженных галок, тучами носившихся над главами церквей. А главы эти переливались красками под лучами щедрого по весне солнца. Ярко блестели позолотой богатые кресты, сверкала белизной ажурная вязь фризовых украшений».

Источник: Т. Буякова., гл. библиограф ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

13 января 2022 13:17 Соликамск в литературе.Скрынников Руслан Григорьевич (8.01.1931— 16.06.2009)  Советский и российский историк, специалист в области истории России XVI—XVII веков. Советский и российский историк, специалист в области истории России XVI—XVII веков. Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ. Родился в Кутаиси в семье служащих. В детстве мечтал стать физиком, но судьба привела его на исторический факультет. В 1948 году поступил на Исторический факультет ЛГУ, где изучал средневековую историю. В 1953 году поступил в аспирантуру ЛГПИ им. А.И. Герцена, делал доклады и писал научные статьи по истории XV—XVI вв. Через 3 года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Экономическое развитие новгородского поместья в конце XV — XVI в.». В 1960 году стал преподавателем на историческом факультете ЛГПИ. Преподавание Скрынников совмещал с научной деятельность, в 1967 Скрынников защитил докторскую диссертацию «Опричнина Ивана Грозного». Сделанное Русланом Григорьевичем открытие позволило полностью пересмотреть концепцию политического развития России в XVI в. В 1973 г. профессор Р.Г. Скрынников был приглашен на исторический факультет Ленинградского государственного университета. В течение почти 20 лет Скрынников исследовал политику Ивана Грозного со всех сторон: внешняя и социальная политика, экономика, освоение Сибири. Перу Р.Г. Скрынникова принадлежат более 50 монографий и книг, свыше сотни статей по русской истории в ведущих научных, общественно-политических и литературных журналах, многие из которых переведены в десятке стран мира.  "Пермские солепромышленники много лет готовились к походу в Сибирь. Что же помешало им возглавить экспедицию, когда их планы стали осуществляться на практике? "Пермские солепромышленники много лет готовились к походу в Сибирь. Что же помешало им возглавить экспедицию, когда их планы стали осуществляться на практике?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо воссоздать во всех подробностях события, сопутствовавшие началу экспедиции. Фрагменты «архива» Ермака впервые дают возможность сделать это.

Будучи в Москве, ермаковцы рассказали подьячим Посольского приказа о том, что Кучум послал своего сына Алея с ратью походом на Чусовую, но в это самое время туда же прибыл Ермак и не дал сибирским воинам разорить чусовские городки.

Отбитые на Чусовой, воины Алея повернули на север, неожиданно появились у Соли Камской и «много дурного над православными христианами починили».

Казаки не оказали помощь Соли Камской то ли потому, что они потеряли из виду татар, то ли потому, что Соль-Камская не принадлежала к владениям Строгановых, для обороны которых их наняли.

Как бы то ни было, ордынцы подвергли Соль-Камскую дикому погрому.

Ворвавшись на посад, вражеские воины побивали всех, кто попадался им на пути. Затем они подпалили город.

Немногие уцелевшие жители, вернувшись домой, нашли на месте города одно пепелище.

Узнав о появлении татар в Соли Камской, Ермак поспешил в Орел-городок,находившийся неподалеку от разгромленного города ниже по течению Камы. В Орле казаки пробыли, по-видимому, довольно долго. Во всяком случае,строгановкие мастера успели изготовить для них пушечку, а может быть, и другое оружие.

Погодинский летописец почерпнул сведения о набеге Алея из «сказки» ермаковцев, записанной писцами Посольского приказа.

По данным этого летописца, атаман Ермак Тимофеевич и его казаки начали «мыслить, как бы им доитти до Сибирской земли и до того даря Кучума» после того, как царевич Алей

разорил Соль Камскую и стал воевать поселения на Чусовой, а казаки «Чусовой сибирским (татарам) повоевать не дали». Видимо, даже в тот момент, принимая решение о зауральском походе, Ермак еще не помышлял о «сибирском взятии» - завоевании Кучумова царства.Из книги: Скрынников Р.Г. Ермак. – М.: Посвещение, 1992. – С. 76 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

4 февраля 2022 14:16 4 февраля 2022 14:19 ПУТЬ ЛЕЖАЛ ЧЕРЕЗ СОЛИКАМСК245 лет назад, в 1719 году, но поручению Петра I, отправился из Петербурга в Сибирь изучать ее природные богатства немецкий ученый Даниил Готлиб Мессершмидт - Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685—1735).  До Тобольска он ехал в свите посла Л. В. Измайлова, направлявшегося в Китай. На Урале путь проходил через Соликамск.Путешественник живо интересовался нашим краем, при содействии пленных шведов приобрел чертеж Кунгурской ледяной пещеры. Впоследствии в 1720 году отправил его вместе с другими материалами в Петербург, в Медицинскую канцелярию, которой был подчинен. Более шести лет провел Мессершмидт в Сибири. За это время он побывал в очень многих местах, собрал массу экспонатов. И ежедневно вел дневник. Записи приходилось делать и в санях, и на плоту, и под открытым небом при свете костра, и в курной избе при мерцании сальной свечи. Накопилось 3000 страниц убористых записей на немецком языке. Они содержат массу интересных сведений по минералогии, ботанике, археологии, истории, географии, этнографии, филологии. 22 марта 1726 года Даниил Готлиб Мессершмидт выехал из Тобольска в Петербург. Опять путь проходил через Соликамск. Древний город нашего края очень заинтересовал ученого, и он провел на берегу Усолки около восьми месяцев — до 14 декабря. Мессершмидт обстоятельно познакомился с центром бурно развивавшегося тогда на Верхней Каме солеварения. В дневнике путешественника содержатся любопытные описания Соликамских солеварен. Коллекции, которые доставил в Российскую Академию наук Мессершмидт, к сожалению, почти все погибли во время пожара в Академии в 1747 году. Дневник же его сохранился. Академия наук СССР и ГДР решили издать сибирский дневник Даниила Готлиба Мессершмидта. Источники: КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1964 ГОД https://yadi.sk/i/FP6-bYz7drhT8Даниил Готлиб Мессершмидт: начало пути https://scfh.ru/papers/daniil-...halo-puti/ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

22 марта 2022 14:20 Соликамск в литературе.Субботин Анатолий Александрович Советский писатель и журналист (1890 – 1961) родился в деревне Голышево Грязовецкого уезда Вологодской губернии в семье крестьянина. После окончания церковно-приходской школы работал столяром. В 1913 г. экстерном сдал экзамены на звание народного учителя, затем учился в Петербурге на общеобразовательных Черняевских курсах. Участник 1-й мировой и Гражданской войн. А.А. Субботин начал печататься с 1918 г. В Вологде были изданы первые сборники его стихов. Он публиковал статьи, очерки, рассказы под псевдонимом "Авдей Северский", "Александрович". В 1925 г. переехал в Москву. С 1929 по 1931 г. редактировал журнал "Колхозник", работал в издательстве "Молодая гвардия", а затем инструктором отдела печати ЦК ВКП(б). В 1929-1930 гг. был в г. Соликамске на строительстве калийного комбината. Итогом этой поездки стал очерк «Соли камские», где автор описывает свои впечатления о городе:«…Удивительный по обилию грязи город Соликамск. Не в пример другим городам земли русской, соликамские воеводы, городничие, исправники и городская управа не украшали его булыжными мостовыми. Спускающиеся к Усолке улицы черные, вязкие. Напоминают они застывшие потоки.

Особенно густа и глубока грязь на центральной площади. Четыре собора возвышаются как необычные острова, исторгнутые вулканическими силами Урал-тау из никогда не пересыхающего грязного озера».В 1932 г. вышел роман "Соль", издан сборник "Кружева". В годы Великой Отечественной войны А.А. Субботин жил и работал на родине в Грязовецком районе, написал роман "Простые люди" (1948). В 1951 г. вышел сборник его рассказов о Суворове. В 1957 г. писатель закончил большой роман "За землю русскую". Сост. Т. Буякова, гл. библиограф МБУК «ЦБС ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

25 марта 2022 12:42 Из истории музея в доме воеводы. Музей в Доме воеводы. Как это было. Музей в Доме воеводы. Как это было.Музей, с момента своего возникновения, претендовал на Дом воеводы, как памятник архитектуры, старейшее гражданское здание, заключающее в себе многовековую историю. Где, как не в нем, должна была находиться первая экспозиция о славном прошлом Соликамска. Но до поры Дом воеводы был занят общежитием строителей и рабочих калийного комбината. Как только их переселили на поселок Калиец, в феврале 1932 г., здание передали музею.Через полгода в Доме воеводы открыли экспозицию по истории Соликамска, перенеся в него экспонаты из Троицкого собора. Экспозиция размещалась в двух залах второго этажа здания. Первый назывался «историко-бытовой отдел», второй – «историко-революционный». В отчете музея сообщали: «Историко-бытовой отдел, представленный сейчас по преимуществу предметами церковного обихода, должен давать исторически ценный материал и на нем подчеркивать накопление церковных богатств, якобы для бога, и разнообразные приемы религиозных суеверий». Там были: «образцы парчи и вышивок – 24 шт., иконы – 30 шт., изразцы – 22 шт., предметы из быта тюремного и военного – 7 шт., крест с мощами – 1 шт., клад из 489 монет – 1 шт., образцы литья местных заводов – 9 шт., картин маслом и гравюр – 16 шт.» и т.д., всего 127 единиц, считая клад монет за одну.На стендах были развешены фотографии с видами города. Туда же поместили самый зрелищный и таинственный «экспонат» — захоронение купчихи, обнаруженное под Троицким собором. Еще в 90-х гг. ХХ в. в музее встречались посетители, которые помнили его из своего далекого детства. Все они рассказывали о розовом платье, кружевах и страшном потемневшем лице – о том, что могло запомниться в детском впечатлительном сознании. Историко-революционный отдел был насыщен фотографиями участников установления советской власти и гражданской войны. При музее действовало Общество друзей революции, члены которого тщательно отбирали и обсуждали каждого кандидата на экспонирование. С 1937 г. в этой части экспозиции начались изменения – приходилось изымать со стендов фотографии «врагов народа», которые спешно заменялись на других деятелей или виды города. В 1938 г. Дом воеводы, одновременно с Троицким собором, был закрыт для посетителей: по указанию комиссии из Наркомпроса, требовалось произвести перестройку экспозиции. Это закрытие музейщики встретили с энтузиазмом, поскольку оно позволяло осуществить полную реставрацию здания, «совершенно утратившего первоначальную декоративную привлекательность». Деревянный пристрой на месте теремного крыльца, стесанные порталы, наличники и «кокошники», заложенные окна и бойницы, пробитые новые проемы – все требовало восстановления и переделки. На заседаниях Совета музея не раз ставился вопрос о реставрации Дома воеводы. В1940 г. начался обсчет реставрационных работ, намечены их сроки. Завершить планировалось к 1943 г. Одновременно шла работа над новой экспозицией по истории города. Планировалось расписать стены одного из помещений Дома воеводы – «по образцу Грановитой палаты», и воссоздать в нем интерьер приказной избы. Война переменила планы. Дом воеводы был изъят из ведения музея и передан эвакогоспиталю под штаб, кладовые и общежитие медсестер. Ни о реставрации, ни об экспозиции нечего было и думать. Музейные экспонаты перенесли и в беспорядке свалили в подклетах Троицкого собора. Директор музея Д.И. Удимов постепенно разобрал их, сделал опись и «начал готовиться к будущему показу истории Соликамска». Поставив перед собой задачу к концу войны собрать как можно больше экспонатов, он обратился через газету к жителям города с просьбой «порыться у себя в кладовых и на чердаках, поискать что-нибудь интересное для музея». Таким образом была собрана значительная коллекция изразцов, приобретены чугунные изделия, картины, резная мебель. Государственный исторический музей откликнулся на просьбу соликамского директора и передал «22 предмета, среди которых были шлем и кольчуга времен Ивана Грозного, металлические изделия первых уральских заводов и другие ценные экспонаты». Наконец, в 1945 г. Дом воеводы вернулся в ведение музея, но в жалком виде: без пола, с разобранными печами и сломанными стеклами. Остается загадкой, что делали в нем сотрудники госпиталя. Музейщики своими силами, хозспособом, сложили четыре печи, две из них облицевали изразцами из собранной за годы войны коллекции, сделали ремонт и через два года построили новую экспозицию по истории Соликамска. Открытие ее состоялось 27 июля 1947 г.  До нас дошли несколько фотографий того времени: на стенах – картины и репродукции, в витринах, на столах, подоконниках – экспонаты, в углу – красивая изразцовая печь.   Все это выставлялось до 1956 г., когда началась-таки реставрация Дома воеводы. Все это выставлялось до 1956 г., когда началась-таки реставрация Дома воеводы. За несколько лет зданию почти вернули первоначальный облик, но из-за спешки и нехватки средств отказались от части задуманного, а именно – от восстановления теремного крыльца. Ограничились металлической конструкцией с деревянными ступенями. К концу 1960 г. реставрационные работы завершились. Одновременно была построена новая экспозиция: на первом этаже – дореволюционная история Соликамска, на втором – гражданская и Великая Отечественная войны, на третьем – послевоенные годы.  Такое деление сохранялось до 1990-х гг., после чего экспозицию сменили выставки. Такое деление сохранялось до 1990-х гг., после чего экспозицию сменили выставки. Там были: «Уральская роспись» и «Звучащая коллекция», «Бабиновская дорога – путь длиною в четыре столетия» и «Сохраняя память о былом», «Улицы старого города» и «Соликамск в ХХ веке», «Быт крестьян и горожан» и «Нить времени»… Выставки в Доме воеводы можно перечислять долго, в нем по-прежнему находится музей. На первом этаже – экспозиция «Старая столица Пермской земли», рассказывающая об истории города с древности до конца XVIII века; на втором – «Провинциальный Соликамск», на третьем – «Соликамская любовь: свадебные традиции, семейные ценности».В планах – посвятить весь Дом воеводы истории воеводства, чтобы посетитель полностью мог погрузиться в прошлое и почувствовать себя если не древним правителем, то его служащим. Но это – дело будущего. Автор: Савенкова Нэлли Михайловна, зав. отделом истории. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3940 | Наверх ##

31 марта 2022 13:13 Соликамск в живописи.Художник Борисов Иван Степанович.Борисов Иван Степанович (1925-1995) – живописец, акварелист, Заслуженный художник РСФСР, участник Великой Отечественной войны.

Иван Борисов по праву считается главой пермской группы акварелистов. В коллекции Пермской галереи хранятся лучшие акварельные листы Борисова - более 180 произведений. Соликамск. Соликамск. Деревянные дома.Соликамск. Деревянные дома.Соликамск. На огородах. Соликамск На огородах. Соликамск ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

| alenka2566 Новичок

Сообщений: 2

На сайте с 2022 г.

Рейтинг: 5 | Наверх ##

11 апреля 2022 22:12 >> Ответ на сообщение пользователя Tina1960 от 16 февраля 2021 13:31 Здравствуйте! Увидела Ваше сообщение о знаменитых людях Соликамска. Я ищу информацию о своем дедушке, Кац Петре Викторовиче, который был родным братом Лазаря Карелина. Я знаю, что Лазарь был в Соликамске со своими родителями, но вот был ли с ними Петр, которому в 1932 году было 16 лет, я не знаю. Нет ли у вас еще информации об этой семье? Спасибо | | |

|