⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 * 25 26 27 28 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 20 мая. Всемирный день пчёл.  Пчёлы – полезнейшие насекомые, которые трудятся на пользу человека уже многие тысячи лет. А живут они на планете не менее 50-80 млн лет, по мнению учёных.  Изначально люди собирали мёд диких пчёл, но постепенно «приручили» их, чтобы пользоваться всеми полезными продуктами пчеловодства – не только мёдом, но и прополисом, пергой, маточным молочком и воском. Изображения изготовленных человеком ульев датированы 3 тыс. лет до н. э. – такие рисунки находили на территории Древнего Египта и Израильского царства. *** День рождения джинсов.  Джинсы сегодня стали наиболее оптимальным вариантом одежды на все случаи жизни, причем для представителей обоих полов. Если раньше любители обтягивающей котоновой обновки предпочитали классический покрой брюк, то сейчас этот вид одежды стал признанным фаворитом на модных подиумах и стремительно изменяется - брюки из джинсовой ткани модельеры украшают стразами, аппликациями, необычными вставками, они становятся все более нарядными и даже изысканными. У джинсов есть своя увлекательная история - 20 мая более 140 лет тому назад фирмой Levi Strauss & Co был зарегистрирован счастливый патент, и начался выпуск прототипов современных джинсов. Классическая история изобретения джинсов звучит примерно так: Леви Страусс, приехавший в Сан-Франциско в 1850-х, во время калифорнийской золотой лихорадки, придумал для старателей прочные штаны с карманами, сшитые из брезента, окрашенного в цвет индиго. На самом деле эта история —

Так родились джинсы (название произошло от ткани, напоминающей деним, но менее плотной), ставшие в XX веке настоящей американской иконой, символом свободы и независимости.  Первые удобные и практичные брюки предназначались для фермеров, а были пошиты они из конопляной парусины. Стоит отметить, что в продаваемой сегодня коллекции джинсов есть модель – рекордсмен. Речь идет о 501 модели брюк, собственно, этот набор цифр отражает название образца ткани, из которой был пошит фаворит Levi Strauss, принесший компании невиданный успех. *** ВОСПОМИНАНИЕ ЯВЛЕНИЯ НА НЕБЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ в 351 году.  После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца.  Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь (Мф. 27, 32 - 33; Ин. 19, 17, 41; Евр. 13, 12), и достигало горы Елеонской (Ин. 8, 1; 18, 2), отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное явление. Потом многочисленные толпы жителей Иерусалима с трепетом и радостью поспешили ко святому храму Воскресения. О совершившемся чудесном явлении знамения Креста Святейший Патриарх Иерусалимский Кирилл (350 - 387) известил посланием императора Констанция, увещевал его обратиться к православной вере. Историк Древней Церкви Созомен свидетельствует, что через это явление Святого Креста многие иудеи и еллины пришли к истинной вере, покаявшись Христу Богу, и приняли Святое Крещение. |

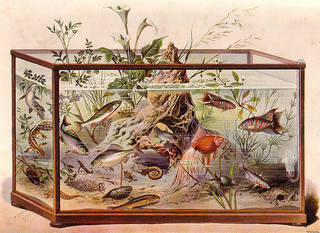

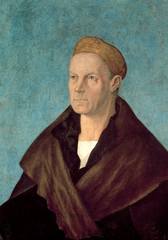

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 21 мая. Международный день чая.  Сегодня празднуется необычный праздник – Международный день чая. В основном его широко отмечают страны, в экономике которых производство чая играет важнейшую роль (Шри-Ланка, Индия, Кения, Танзания, Китай и др.), но в последнее время, учитывая существенно возросшее количество разнообразного чая в продаже, поклонников этого дня становится все больше. В том числе и в России.  Главная цель праздника не только в том, чтобы популяризировать этот напиток, но и в том, чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам. В частности, к продаже некачественного чая, большому количеству подделок и отсутствию четкого ценового регулирования. Считается, что чай придумал китайский император Шен Нунг еще в третьем тысячелетии до нашей эры, когда опустил листья чайного дерева в горячую воду. Однако быстрыми темпами интерес к чаю как к напитку начал расти только в 400-500 гг. до нашей эры. Тогда начали исследовать его лечебные свойства и изучать способы выращивания и правильного заваривания. В Европе и в России чай появился только во второй половине 18-го века. О купаже чая можно прочитать в моём дневнике здесь https://forum.vgd.ru/3774/107016/20.htm *** 21 мая 1853 года в Лондоне представлен первый в мире аквариум.  Аквариумистика своими корнями уходит в столь далекое прошлое, что предстоит открыть ещё много страниц в её удивительной истории. Первые упоминания о разведении рыб связаны с Египтом и Ассирией. В Египте уже несколько тысячелетий назад начали разводить африканских тиляпий. Архитекторы Вавилона, в висячих садах Семирамиды создавали открытые декоративные пруды с рыбами ещё в IX в до н. э. Во дворцах для тех же целей устанавливались каменные чаши-бассейны. Начало аквариумистике с серьёзным научным подходом по выведению декоративных рыб, было положено в Китае, во время правления династии Тан (618—907 гг.).  Научные работы по изучению гидробиологии с описанием известных на тот момент видов рыб были проведены Аристотелем, Теофрастом и Люциусом Апулеем. Декоративные бассейны для содержания рыб, какие устраивали богатые римляне, назывались писцинами. В 1728 году в теплицах английского герцога Ричмондского впервые были созданы условия для нереста золотых рыбок, специалистам удалось выкормить мальков.  В 1797 году в Тюрингии выходит первая книга «Природная история домашних животных», её автор И. М. Бехштейн (Johann Matthäus Bechstein) описывает как содержать в неволе вьюна и золотую рыбку. Эта книга становится первым руководством по аквариумистике. В то время рыб содержали в банках из стекла и фарфора, деревянных чанах и небольших искусственные прудах.  В 1841 году появился первый аквариум (англ. aquarium) в современном понимании этого слова. В аквариуме содержались растения и аквариумные рыбки. Английский учёный Н. Вард (Nathaniel Bagshaw Ward) (1791—1868), известен тем, что в 1829 году начал выращивать растения в стеклянных сосудах[en] и так случайно стал одним из прародителей современного аквариума. Вард поселил в стеклянный сосуд золотых рыбок вместе с растением валлиснерией. В 1844 году открыт Берлинский зоопарк, где только к 1913 году построен аквариум. В 1853 году Э. А. Росмеслер (Emil Adolf Rossmaessler) и Ф. Госсе дали название изобретению Н. Варда. Немецкий естествоиспытатель Эмиль Адольф Россмесслер дал название — «Aquarien». В это же время в трудах Ф. Госсе употребляется слово — «Aquaraum» — «аквариум» (аква — вода, раум — помещение). 21 мая открывается первый публичный аквариум в Лондоне.  Вслед за Лондоном открываются публичные аквариумы в других европейских городах — в Вене (1860), в Париже (1861), в Берлине (1869). В 1865 году открылись первые публичные аквариумы в США — в Нью-Йорке и в Бостоне.  В 1869 году французский натуралист Пьер Карбонье ввел в любительскую аквариумистику первых экзотических рыб — макроподов, привезенных на военном корабле «Императрица» из Китая. В 1874 году он же ввел в аквариумистику второй тропический вид — петушков. В 1869 году французский натуралист Пьер Карбонье ввел в любительскую аквариумистику первых экзотических рыб — макроподов, привезенных на военном корабле «Императрица» из Китая. В 1874 году он же ввел в аквариумистику второй тропический вид — петушков.В 1904 году открылся публичный аквариум в Московском зоопарке. *** 21 мая 1471 года,в Нюрнберге,родился немецкий живописец, гравёр и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса - Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer).  Автопортрет в одежде, отделанной мехом,1500 г. Дюрер - основоположник сравнительной антропометрии. Помимо перечисленного оставил заметный след в военно-инженерном деле разработкой теории фортификации. Первый из европейских художников, написавший автобиографию. Будущий художник родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге, в семье ювелира Альбрехта Дюрера, прибывшего в этот немецкий город из Венгрии в середине XV века, и Барбары Хольпер. У Дюреров было восемнадцать детей, некоторые, как писал сам Дюрер Младший, умерли «в юности, другие, когда выросли». В 1524 году из детей Дюреров были живы только трое — Альбрехт, Ханс и Эндрес. Его отец, Альбрехт Дюрер Старший, свою венгерскую фамилию Айтоши (Ajtósi, от названия села Айтош, от слова ajtó — «дверь») буквально перевёл на немецкий как Türer; впоследствии она трансформировалась под влиянием франкского произношения и стала писаться Dürer. C 1477 года Альбрехт посещал латинскую школу. Поначалу отец привлекал сына к работе в ювелирной мастерской. Однако Альбрехт пожелал заниматься живописью.Начиная с 1489 года, он трудился в студии художника Михаэля Вольгемута. У Вольгемута Дюрер освоил не только живопись, но и гравирование по дереву. По окончанию обучения отправился в путешествие, побывал в Колмаре, Базеле, Страсбурге, а в 1494 году в Италии. Во время путешествий Дюрер добывает множество знаний из первоисточников. Так многому научился у Мартина Шонгауэра, известнейшего гравера того времени. Находясь в Италии, Дюрер увлекся стилем Мантегны и Беллини. Внимательно наблюдая за реалистичными деталями в живописи, Дюрер развил рациональную систему перспективы, а также человеческих пропорций. Однако кроме этого Дюрер создавал полотна под влиянием воображения (например, «Four Horsemen of the Apocalypse»). В 1498 году он выполнил серию громадных гравюр на тематику пророческих предвидений. После 1500 года Дюрер начинает больше интересоваться историей искусств, а его гравировочные работы насыщаются множеством мелких деталей. В первом десятилетии 16 века Дюрер создал две серии гравюр «Passion of Christ», «Life of the Virgin».  В 1505 году он совершил вторую поездку в Италию. Он остался в Венеции примерно на два года. Его чувственное восприятие окружающего мира отразилось на множестве полотен, в том числе акварельных, изображающих растительный и животный мир. Кроме того он создал превосходную серию пейзажей Альп, выполненную во время его путешествия в Италию.  В 1502 году Дюрер отправился в Нидерланды, где он был признан как мастер. Таким образом, Дюрер стал первым немецким художником, признанным за пределами своей родины. Во второй декаде 16 века Дюрер сосредоточенно работал над переводом световых и тональных эффектов в графику. Некоторое время он провёл в Страсбурге. Здесь он создал свой «Автопортрет с чертополохом» (1493) и отправил его в родной город.  Возможно, этот автопортрет знаменовал собой начала нового этапа в личной жизни художника и был предназначен в подарок его невесте. 7 июля 1494 года Дюрер вернулся в Нюрнберг и вскоре женился на дочери друга своего отца, медника, музыканта и механика, Агнесе Фрей. Дюреры породнились с семьёй, занимавшей в Нюрнберге более высокое положение: Ханс Фрей, владелец мастерской по изготовлению точных инструментов, был членом Большого Совета города, а мать Агнес происходила из обедневшего дворянского рода. С женитьбой повысился социальный статус Дюрера — теперь он имел право завести собственное дело. Однако сама семейная жизнь художника, по-видимому, сложилась неудачно: супруги были слишком разными людьми, сохранившиеся письма Дюрера свидетельствуют о том, что между ним и женой не было согласия. Брак был бездетным, известно, что оба брата художника: Эндрес (1484—1555), золотых дел мастер, и Ханс (1490—1538), живописец и гравёр, впоследствии придворный художник Сигизмунда I, также умерли, не оставив потомства. В 1495 году Дюрер в Нюрнберге открыл собственную мастерскую и в течение последующих десяти лет создал значительную часть своих гравюр. В 1505 году Дюрер уехал в Италию. Причина поездки неизвестна. Возможно, Дюрер хотел не только заработать, но и собирался решить дело с копированием его гравюр художником Маркантонио Раймонди. Знакомство с венецианской школой оказало сильное влияние на живописную манеру художника, несмотря на то, что картина «Праздник венков из роз» испорчена неумелыми реставрациями, она ясно демонстрирует это. По словам самого Дюрера, эта работа заставила признать тех художников, кто считал его лишь успешным гравёром, что он также настоящий живописец. Италию Дюрер покинул в 1507 году, и, видимо, неохотно: в одном из последних венецианских писем Пиркгеймеру он замечает: «Здесь [в Венеции] я — господин, в то время как дома — всего лишь паразит». Биографы Дюрера дают разные объяснения этим словам: одни считают, что так он обозначил разницу в отношении к художнику в Италии и в его родном Нюрнберге, другие видят в них отражение его сложных семейных отношений. В 1511 году Дюрер по заказу нюрнбергского купца Маттиаса Ландауэра написал алтарь «Поклонение Святой Троице» («Алтарь Ландауэра», Музей истории искусств, Вена).  С 1507 по 1512 год Дюрер выполняет множество гравюр на заказ, а также серии религиозных гравюр («Жизнь Марии», «Большие страсти», «Малые страсти», «Страсти на меди»), предназначенные для продажи. В 1512 году Дюрер по заказу императора Священной Римской империи Максимилиана I создал иллюстрированную «Книгу фехтования» («Das Fechtbuch»). Летом 1518 года Дюрер представлял город Нюрнберг на рейхстаге в Аугсбурге, где выполнил графические портреты Максимилиана I, Альбрехта Бранденбургского, живописный — Якоба Фуггера и других знаменитых участников съезда.  С 1512 года главным покровителем художника становится император Максимилиан I.  В 1513 году художник вместе с другими ведущими немецкими мастерами принял участие в иллюстрировании (рисунки пером) одного из пяти экземпляров «Молитвенника императора Максимилиана». Максимилиан предложил художнику освобождение от городских налогов, однако против этого выступил Совет Нюрнберга. Также Дюрер получил от Максимилиана грамоту (Freibrief), защищавшую от копирования его гравюры на дереве и меди. В 1515 году, по ходатайству Дюрера, император назначил ему пожизненную пенсию в размере 100 гульденов в год, из сумм, вносимых городом Нюрнбергом в императорскую казну. Дюрер разделял взгляды «иконоборцев», выступавших против обожествления «чудотворных» изображений, однако, как явствует из «Посвящения Пиркгеймеру» в трактате «Руководство к измерению…», не настаивал на том, чтобы произведения искусства были удалены из церквей. Даже если Дюрер не был иконоборцем, роль искусства в религии в последние годы жизни он подверг переоценке. В 1520 году художник, уже обретший европейскую славу, вместе с женой предпринимает путешествие в Нидерланды. Со смертью своего покровителя, императора Максимилиана, Дюрер лишился годовой пенсии: нюрнбергский Совет отказался без указания нового императора продолжать выплату. В конце жизни Дюрер много работал как живописец, в этот период им созданы самые глубокие произведения, в которых проявляется знакомство с нидерландским искусством. Одна из важнейших картин последних лет — диптих «Четыре апостола», который художник преподнёс городскому Совету в 1526 году.  В Нидерландах Дюрер стал жертвой неизвестной болезни (возможно, малярии), от приступов которой страдал до конца жизни. До последних дней Дюрер готовил к печати свой теоретический трактат о пропорциях. Скончался Альбрехт Дюрер 6 апреля 1528 года у себя на родине в Нюрнберге. По словам Иоахима Камерария, внешний облик Дюрера соответствовал его «благородному духу». Он был приятным собеседником, с речью «сладостной и остроумной». Все знавшие художника считали его достойным, «превосходнейшим» человеком, он стремился к добродетели, но не был ни мрачным, ни высокомерным. Дюрер умел наслаждаться жизнью «и даже в старости пользовался благами музыки и гимнастики в той мере, в какой они доступны этому возрасту». *** 21 мая родилось много российских,советских знаменитостей.  Вера Владимировна Алтайская (21 мая 1919, Петроград — 28 декабря 1978, Москва) — советская актриса театра и кино, ставшая популярной благодаря своим великолепным острохарактерным ролям в детских сказках и комедиях.  Андрей Дмитриевич Сахаров (21 мая 1921, Москва — 14 декабря 1989, Москва) — советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.  Валентина Ивановна Караваева (настоящее имя Алла, в замужестве Чапмен; 21 мая 1921, Вышний Волочёк, Тверская губерния — декабрь (предположительно 25-го) 1997, Москва; на могиле датой смерти указано 12 января 1998) — советская актриса театра и кино. Лауреат Сталинской премии второй степени (1943). В 1940 году Валентина Караваева окончила актёрскую школу при киностудии «Мосфильм», мастерская Ю. Я. Райзмана. Он взял её на главную роль в своем фильме «Машенька». После выхода фильма, в 1943 году, вся съёмочная группа получила Сталинскую премию второй степени, и Караваева в 21 год стала самым молодым её лауреатом.  Борис Львович Васильев (21 мая 1924, Смоленск — 11 марта 2013, Москва) — русский советский писатель и сценарист. Лауреат Государственной премии СССР (1975) и Премии Президента Российской Федерации (2000). Произведения: А зори здесь тихие: повесть, В списках не значился: повесть,Завтра была война: повесть,Иванов катер: повесть,Не стреляйте белых лебедей: роман, Самый последний день…: повесть,Глухомань: роман, Вы чьё, старичьё?: рассказ и другие.  Софико Михайловна Чиаурели (21 мая 1937, Тбилиси — 2 марта 2008, там же) — советская и грузинская актриса театра и кино. Народная артистка Грузинской ССР (1976). Народная артистка Армянской ССР (1979). Сыграла более чем в ста фильмах. Единственная из советских актрис, семь раз удостоенная приза «За лучшую женскую роль» на международных кинофестивалях. Софико Чиаурели родилась в Тбилиси в семье народных артистов СССР: актрисы Верико Анджапаридзе и кинорежиссёра Михаила Чиаурели. С отличием окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1960, мастерская Б. Бибикова). Однокурсниками были Светлана Дружинина, Леонид Куравлёв.  Женственная и очаровательная, артистка в буквальном смысле слова «оживляла» своих киношных героинь, делая их похожими на тех женщин, с которыми зритель знаком в обычной жизни. Многие картины с участием Чиаурели разошлись на цитаты, а сами фильмы до сих пор обсуждаются в кругах киноманов. Похоронена в пантеоне Дидубе в Тбилиси рядом с мужем Котэ Махарадзе.  Виктор Фёдорович Степанов (21 мая 1947, Северо-Курильск — 26 декабря 2005, Киев) — советский, российский и украинский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1987). Стал популярен после исполнения главной роли в сериале Александра Прошкина «Михайло Ломоносов» (1986).  Любовь Григорьевна Полищук (21 мая 1949, Омск — 28 ноября 2006, Москва) российская актриса театра и кино, певица, театральный деятель и педагог. Народная артистка Российской Федерации. ***  Глеб Анатольевич Панфилов (род. 21 мая 1934, Магнитогорск, СССР) — советский и российский режиссёр, сценарист. Народный артист РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1982) и премии Президента РФ (2001). Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. В 1991 году Глеб Панфилов основал киностудию «Вера», названную так в честь его матери. Начались подготовительные работы для фильма «Романовы. Венценосная Семья», сценарий к которому написал сам Панфилов с женой (Инной Чуриковой) и сыном Иваном.  Юрий Яковлевич Чайка (род. 21 мая 1951, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край) - российский государственный и политический деятель, юрист.Генеральный прокурор Российской Федерации с 23 июня 2006 по 22 января 2020.  Сергей Кужугетович Шойгу(тув. Сергей Күжүгет оглу Шойгу; род. 21 мая 1955, Чадан, Тувинская АО) - советский и российский военный и государственный деятель. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии (2003). Герой Российской Федерации (1999). Заслуженный спасатель Российской Федерации (2000).Сопредседатель партии «Единая Россия» (2001—2002, вместе с Юрием Лужковым и Минтимером Шаймиевым), член высшего совета «Единой России»; основатель партии «Единая Россия».  Олег Борисович Фомин (род. 21 мая 1962, Тамбов, Тамбовская область) - советский и российский актёр, режиссёр и продюсер театра, кино и телевидения.  Елена Германовна Водорезова (в замужестве Буянова; род. 21 мая 1963, Москва) - советская фигуристка, тренер по фигурному катанию. Первая в советской истории призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании, 5-кратная чемпионка СССР. Самая юная советская спортсменка, принимавшая участие в Олимпийских играх, за всю историю советского спорта (на момент участия в Зимней Олимпиаде 1976 года ей было 12 лет). |

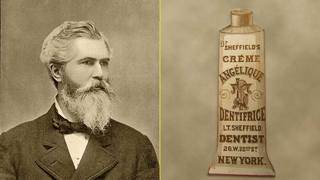

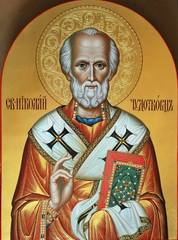

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 22 мая. День богатырского Посвиста (соловьиный день).  Этот посвист соловьиный знает каждый богатырь! Этот посвист богатырский знает каждый соловей! В общем - свистнем, как умеем, и посмотрим кто-кого! Даже если и не громко - знайте, наши победят! *** 22 мая 1911 года была основана Международная федерация кинологов.  2 мая 1911 в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. Во время Первой мировой войны организация прекратила существование и была воссоздана в 1921 году. В России существовало Императорское общество правильной охоты и кровного собаководства. Стали устраиваться выставки собак, их поголовье было очень высокого уровня и не уступало зарубежью. Сегодня в Международную кинологическую федерацию (FCI) входят национальные кинологические организации 94 стран. Цель организации – развитие и защита кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным.  Не бывает злых собак, бывает неправильное воспитание и неграмотный владелец, рассказала в эфире радио Sputnik член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец. «Если бы в свое время не случились те события, Международную кинологическую федерацию создавала бы Россия и Германия. Эти две страны пытались инициировать создание этого союза для развития кинологии в мире. Англия – одна из первых стран, которая занималась племенным разведением животных. В настоящий момент о какой-либо дрессировке в Англии мы говорить не можем, потому что основная задача там – социально безопасные собаки. Отбор ведется на то, чтобы собаки любили всех и вся. Собака должна быть удобной, не должна мешать. Это уже не дрессировка, это селекция и воспитание. В России намного более серьезный подход к дрессировке собак. Нам есть, чем гордиться. Наши собаки в массе много выигрывают на крупнейших выставках мира, Европы. Русский черный терьер появился в результате скрещивания 23 пород, даже лайки и пуделя. Это был послевоенный социальный заказ – обеспечить в кратчайшие сроки большое количество животных, пригодных к работе для охраны фабрик, заводов, военных предприятий и лагерей заключенных. Сейчас это большая пушистая декоративная собака, которая всех любит, обнимает. Это обычный пудель, только большой. Никакой агрессивности у него уже нет. Вопрос в том, что хочет человек от собаки: что он хочет, то собака и будет делать. Собака – животное очень пластичное. Более того, в процессе селекции, доместикации смещены видовые ориентиры. У хищного животного вожак – подобный ему, но самый сильный, у домашней собаки вожак – всегда человек. Что хочет человек, то собака всегда будет делать», – считает эксперт. По словам специалиста, человеку необходимо серьезно подумать, прежде, чем заводить животное.  «Не бывает патологически злых собак, бывают неправильно воспитанные. Люди, берущие серьезную собаку, должны хорошо представлять все проблемы, которые может принести ее неправильное воспитание. Проблема неграмотных владельцев существовала всегда. Если вы вырастили монстра, виноваты в этом только вы. Нет собак бойцовой породы, ни одна порода не выводилась для боев – это дилетантский термин, который кто-то придумал и бессмысленно использует. Ротвейлер – собака, которая выводилась для перегона и охраны крупного рогатого скота в Германии. Среднеазиатская овчарка выводилась, как телохранитель, помощник на охоте, охранник скота. Кавказская овчарка создавалась для охраны скота от хищников и для охраны территории и своего хозяина. В попытках законодательно систематизировать волнующие вопросы принимают участие не кинологи, не биологи, не зоопсихологи, а дилетанты. В список потенциально опасных, так называемых бойцовых пород вносятся животные, которые составляют наше культурное наследие, которым по 3-4 тысячи лет. Это приводит в шоковое состояние. Свое наследие надо беречь и сохранять. Воинствующий дилетантизм очень страшен, когда это проплачено из-за рубежа, страшен вдвойне», – рассказала Ирина Швец. *** День рождения тюбика для зубной пасты.  Сегодня разноцветный тюбик зубной пасты красуется на полочке в ванной комнате у каждого жителя планеты, так как белоснежные зубы и свежее дыхание считаются залогом здоровья и вызывают одобрение общества. Стоит вспомнить, что когда-то средство для чистки зубов помещали в небольшие бумажные пакетики, потом в стеклянные баночки, а затем пришла очередь пластмассовых коробок. Все емкости подобных типов не обеспечивали должного комфорта при использовании, поскольку часто их содержимое оказывалось, к сожалению, на полу.  Ранее человечество пользовалось в основном чистящим зубным порошком, пока дантист Вашингтон Шеффилд из Нью-Лондона в 1892 году не придумал более удобную упаковку в виде металлического футляра. Он просто вспомнил своего друга художника и его практичные тюбики, в которых долго хранились краски, что и натолкнуло его на гениальную мысль. *** 22 мая 1856 — В Москве основана Третьяковская галерея.  В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.  Павел Третьяков, предприниматель, основатель Третьяковской галереи. Его коллекция после 1856 года пополнилась картинами Ивана Трутнева, Алексея Саврасова, Константина Трутовского, Федора Бруни, Льва Лагорио и других мастеров. Уже в 1860 году меценат составил завещание, в котором указал следующее: "Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие". *** День винегрета.  Винегрет (фр. vinaigrette, от vinaigre — уксус) — закусочный салат из отварных корнеплодов, картофеля, солёных и квашеных овощей, заправленных винегретным соусом. Одним из традиционных во время застолий и гуляний в кругу близких людей был и остается обычный и любимый многими винегрет. Он хорош как зимний вариант домашнего салата, а в летнее время порадует приятной кислинкой входящей в его состав обязательно кислой капусты. Ведь именно её, да ещё картофель, морковь, солёные огурцы, лук и зелень включает в себя классический рецепт его приготовления. Считается, что винегрет – это чисто русское старинной блюдо. Во многих зарубежных странах винегрет присутствует в меню ресторанов и кафе под названием «русский салат».  Есть мнение, что холодное блюдо из нашинкованных овощей и приправленное соусом на основе уксуса, пришло в Россию из немецкой кухни, где оно традиционно подавалось на закуску. В 19 веке, когда российские войска победоносно шли по странам Европы вслед за бежавшими наполеоновскими солдатами, это блюдо и прижилось на территории европейских государств, получив соответствующее название. Само же наименование салата «винегрет» произошло от французского «vinaigrette». По одной из существующих версий, когда повара царя Александра I готовили на кухне овощной салат и заправляли его уксусом, то знаменитый повар из Франции Антуан Карем не выдержал и спросил их «Vinaigre?» («Винегр», то есть уксус). Те в ответ, чтобы не «упасть в грязь лицом» перед именитым французом, думая, что тот произнёс название салата, закивали в ответ: «Винегрет». Это блюдо, не смотря на довольно стабильную основу рецептуры, имеет множество вариантов, включающих в состав даже экзотические (с точки зрения традиционной русской кухни) ингредиенты, вплоть до креветок. *** 22 мая 1859 года родился Артур Конан Дойль - знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса.  Сэр Артур Конан Дойль (1859-1930) – выдающийся английский писатель, врач, создатель одного из популярнейших персонажей всех времен и народов – сыщика Шерлока Холмса. В яркой биографии Конан-Дойля есть место интересным, захватывающим событиям.  Артур Конан Дойль родился 22 мая 1859 г., в Эдинбурге, в интеллигентной семье. Любовь к искусству и к литературе, в частности, была привита юному Артуру родителями. Вся семья будущего писателя имела отношение к литературе. Отец — Чарльз Олтемонт Дойл(1832—1893), архитектор и художник.Мать была великолепной рассказчицей. Семья будущего писателя испытывала серьёзные финансовые трудности — исключительно из-за странностей в поведении отца, который не только страдал алкоголизмом, но и обладал крайне неуравновешенной психикой. Школьная жизнь Артура прошла в подготовительной школе Годдера.  Когда мальчику исполнилось девять лет, богатые родственники предложили оплачивать его обучение и направили на следующие семь лет в иезуитский закрытый колледж Стонихерст. Методы обучения там соответствовали названию заведения. Выйдя оттуда, будущий классик английской литературы навсегда сохранил отвращение к религиозному фанатизму и физическим наказаниям. Утверждают, что во время обучения в колледже у Артура самым нелюбимым предметом была математика, причём ему изрядно доставалось от соучеников — братьев Мориарти. Талант рассказчика пробудился именно во время обучения. Юный Дойль мрачными вечерами часто развлекал однокашников своими историями, которые нередко придумывал на ходу. В 1876 г. он закончил колледж. Вопреки семейной традиции, занятиям искусством он предпочел карьеру врача. Дальнейшее образование Дойль получил в Эдинбургском университете. Там он обучался вместе с Д. Барри и Р. Л. Стивенсоном. Дойль долго искал себя в литературе. Еще будучи студентом, он увлекся Э. По, и сам написал несколько мистических рассказов. Но особого успеха, ввиду их вторичности, они не имели. В 1881 г. Дойль получил диплом врача и степень бакалавра. Некоторое время он занимался врачебной деятельностью, но особой любви к выбранной профессии не испытывал. В 1886 г. писатель создал свой первый рассказ о Шерлоке Холмсе. “Этюд в багровых тонах” был издан в 1887 г. Дойль часто попадал под влияние своих маститых коллег по перу. Несколько его ранних рассказов и повестей были написаны под впечатлением от творчества Ч. Диккенса.  Детективные рассказы о Шерлоке Холмсе сделали Конан-Дойля не только известным за пределами Англии, но и одним из самых высокооплачиваемых писателей. На момент написания «Собаки Баскервилей» в 1900 году Артур Конан Дойл был самым оплачиваемым в мировой литературе автором. Несмотря на это, Дойль всегда сердился, когда его представляли как “папу Шерлока Холмса”. Сам писатель не придавал большого значения рассказам о сыщике. Больше времени и сил он уделял написанию таких исторических произведений, как “Михей Кларк”, “Изгнанники”, “Белый отряд” и “Сэр Найджел”. В 1900 году Артур Конан Дойл вернулся к медицинской практике: в качестве хирурга военно-полевого госпиталя он отправился на англо-бурскую войну. Из всего исторического цикла читателям и критикам больше всего понравился роман “Белый отряд”. По мнению издателя, Д. Пенна, он является лучшим историческим полотном после “Айвенго” В. Скотта. 4 июля 1906 года от туберкулёза скончалась Луиза Дойл, от которой писатель имел двоих детей. В 1907 году он женился на Джин Лекки, в которую был тайно влюблён с момента знакомства в 1897 году.  В 1912 г. вышел первый роман о профессоре Челленджере – “Затерянный мир”. Всего в этой серии было создано пять романов. Конан Дойля, следует знать, что он был не только романистом, но и публицистом. Из-под его пера вышел цикл произведений, посвященных Англо-бурской войне. Начало Первой мировой войны полностью перевернуло жизнь Конан Дойла. Сначала он записался добровольцем на фронт, будучи уверенным, что его миссия состоит в том, чтобы подавать личный пример героизма и служения родине. После того как это предложение было отклонено, он посвятил себя публицистической деятельности. В 1916 году Конан Дойл проехал по боевым позициям британских войск и посетил армии союзников. Результатом поездки явилась книга «На трёх фронтах» (1916). Брат, сын и два племянника Дойла ушли на фронт и там погибли. Это явилось сильнейшим потрясением для писателя и наложило тяжёлую печать на всю его дальнейшую литературную, публицистическую и общественную деятельность. На исходе войны, как принято считать, под воздействием потрясений, связанных с гибелью близких людей, Конан Дойл стал активным проповедником спиритуализма, которым интересовался ещё с 1880-х годов.Жена разделяла его увлечение спиритизмом и даже считалась довольно сильным медиумом.  У Дойла было пятеро детей: двое от первой жены — Мэри и Кингсли, и трое от второй — Джин Лена Анетт, Денис Перси Стюарт (17 марта 1909 — 9 марта 1955; в 1936 году он стал мужем грузинской княгини Нины Мдивани) и Адриан (впоследствии также писатель, автор биографии отца и ряда произведений, дополняющих канонический цикл рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе). Всю вторую половину 20-х гг. XX века писатель провел в путешествии. Не прекращая своей публицистической деятельности, Дойль побывал на всех континентах.  Артур Конан Дойль ушел из жизни 7 июля 1930 г., в Суссексе. Причиной смерти стал сердечный приступ. Писатель был похоронен в Минстеде, в национальном парке Нью-Форест. *** Перенесение мощей святителя Николая в Бари — праздник в Православных церквях (кроме греческих) в честь перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в город Бари (Италия) в 1087 году.  Отмечается 9 (22) мая. В католицизме общего празднования не совершается, местное празднество проходит в Бари 9 мая, когда из гробницы святителя извлекают миро.  В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию, на обратном пути намереваясь остановиться в Мирах Ликийских, чтобы забрать себе мощи святителя Николая для повышения престижа своего города и стимулирования торговли. Барийцы опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Сорок семь барийцев, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Там они связали монахов, стороживших святыню, разбили церковный помост, под которым стояла гробница, и извлекли из саркофага бо́льшую часть мощей Святителя, в спешке оставив в саркофаге около 20 % мощей, которые впоследствии забрали венецианцы. 8 мая корабли прибыли в Бари. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало ещё большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.  В настоящее время около 65 % мощей Николая Чудотворца находится в базилике Святого Николая в Бари под престолом алтаря крипты. Там же, в Бари, находится православная Церковь Николая Чудотворца. На Руси в XI веке почитание святителя распространяется довольно быстро и повсеместно. Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари 9 мая установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочнившегося почитания русским народом. *** |

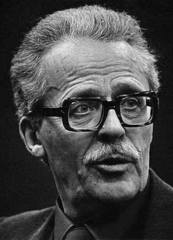

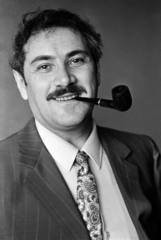

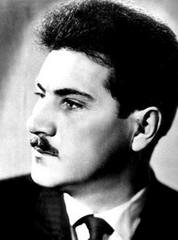

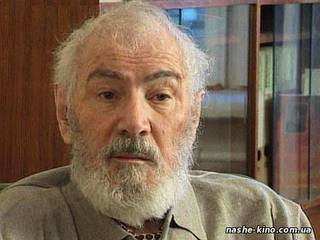

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 23 мая. Всемирный день черепахи.  Это животное стало героем многих мультфильмов, о нём слагают легенды, в некоторых странах ему даже поклоняются. Речь идет о черепахе, численность популяции которой катастрофически сокращается в последние десятилетия. Чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания этих животных, мировая общественность учредила 23 мая - Всемирный День черепахи (World Turtle Day), а первый раз этот праздник отмечали в 2000 году. К слову, можно отметить, что вокруг этих неповоротливых, но очень милых животных витает много неправдивых мифов, например, что они могут прожить 300 лет. На самом деле продолжительность жизни средней черепахи составляет минимум 30 лет и максимум - 130. Стоит ли говорить, что проблема исчезновения особей не возникла просто так. Черепахи на протяжении многих лет систематически подвергались уничтожению - из них готовили деликатесный черепаший суп, они запутывались в рыбацких сетях, погибали от несъедобных полиэтиленовых пакетов, а еще их и сегодня переправляют тысячами единиц в рестораны и для продажи в зоомагазинах.  Интересно будет узнать, что черепаха–мама всегда откладывает яйца в том месте, где сама появилась на свет, только вот несчастье, что маленькие черепашата имеют очень низкий шанс выжить. Как подсчитали ученые, из 1000 черепашек продолжить род смогут только полдюжины, таким образом, сохраняется стабильная тенденция исчезновения, так как достичь половой зрелости животные могут только через 30 лет. В настоящее время перед человечеством стоит большая ответственность - сохранить это необыкновенно медлительное, но очень симпатичное животное, без которого невозможно представить современный мир фауны. В праздничный день, посвященный черепахе, внимание общественности обращают ученые на методы, позволяющие сохранить на нашей планете многообразие видов черепах. *** 23 мая 1987 года — СССР прекратил глушить американскую радиостанцию «Голос Америки»  Это был один из первых шагов гласности в нашей стране. На СССР вещал не только «Голос Америки» – еще радио «Свобода», «Немецкая волна», «Русская служба ВВС» и другие, работавшие в коротковолновом и средневолновом диапазонах. Советское руководство именовало их «вражескими голосами» и как могло боролось с их присутствием в эфире. Вообще СССР первым начал вещать на Запад – это сделало «Московское радио» еще в 1929 году. ВВС сделала ответный ход лишь в 1946-м, «Голос Америки» присоединился год спустя.  Еще через год в СССР придумали «глушилки». Это официально называлось «постановка помех» или «радиоэлектронная борьба». Она выражалась во врывающемся в мирный эфир монотонном реве, напоминающем звук работающего дизельного трактора.  По данным журналиста ВВС Артема Кречетникова, суммарная мощность «глушилок» составляла около 16 тысяч киловатт, что вдвое превышало мощность передатчиков «голосов». Как заявил в октябре 1997 года зампред Госкомитета по связи и информатизации РФ Анатолий Батюшкин, «работы по «радиоглушению» в 1988–1989 годах были закончены, объекты перепрофилированы, оборудование списано». Но ходят слухи, что оно исправно и в любой момент может быть включено. О том, как СССР пытался противостоять радиопропаганде других стран — в истории «Слышать друзей и врагов». *** 23 мая 1921 года, в Мелитополе,родился Григорий Наумович Чухрай - советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог, общественный деятель. Лауреат Ленинской премии (1961). Народный артист СССР (1981).  Его картинам рукоплескали в Каннах, его фильмы любил Хрущев, а экспериментальную киностудию поддерживал Косыгин. Григорий Чухрай выпустил один из самых премированных фильмов в истории отечественного кинематографа — «Балладу о солдате» — и изобрел инновационную экономическую модель кинопроизводства. Он снял всего восемь кинокартин, но навсегда вошел в мировую историю киноискусства. Родился в семье красноармейцев Наума Зиновьевича Рубанова и Клавдии Петровны Чухрай. В 1924 году родители разошлись, и Григорий остался с матерью. В конце 1920-х годов они переехали в Днепропетровск, откуда во время голода на Украине в 1932 году бежали в Кисловодск, затем в Пятигорск, где мать устроилась работать библиотекарем в располагавшемся в национализированной даче Эльзы санатории «Красная звезда» и получила комнатку там же. Позже они переехали в Баку, по возвращении в Днепропетровск мать вторично вышла замуж за председателя колхоза Павла Антоновича Литвиненко. В 1935 году отчима направили в Москву для учёбы в двухгодичной Всесоюзной академии соцземледелия, по окончании которой родители вернулись на Украину, а Григорий остался в столице, чтобы окончить школу. Учился в одном классе с Карлом Кантором, который оставался его близким другом до конца жизни.  Григорий Чухрай и Ирина Пенькова, Ессентуки, 1942 год В 1939 был призван в РККА. Служить начал в Мариуполе курсантом полковой школы 229-го отдельного батальона связи 134-й стрелковой дивизии. В апреле 1941 года был переведён в дивизионный подготовительный лагерь для радистов под Белгородом. Встретил начало войны в тренировочном походе под Полтавой. Во время Великой Отечественной войны служил в роте связи в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Будучи десантником, неоднократно забрасывался в тыл врага. За героизм и мужество был награжден многочисленными орденами и медалями. Впоследствии он написал книгу воспоминаний «Моя война». После окончания войны Чухрай решил поступать во ВГИК. В окопах у него не было возможности изучать историю искусства и читать классическую литературу, поэтому, когда на экзаменах он не смог ответить на вопросы преподавателей, Чухрай сказал: «Если кто-нибудь в бою не оправдывал наших надежд, то не потому, что не знал приемов боя или обращения с оружием, а потому, что в критический момент ему не хватило чувства долга и собственного достоинства. Я старался поддерживать эти чувства. В искусстве буду делать то же». Такой ответ обезоружил комиссию, и Чухрай был принят в институт. К слову, свое обещание он не нарушил. Режиссер считал, что за каждый снятый фильм, как за любой человеческий поступок, надо отвечать по совести. В 1953 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма. С 1953 по 1955 год работал на Киностудии имени А. Довженко ассистентом режиссёра, вторым режиссёром. С 1955 года — режиссёр киностудии «Мосфильм».  Чухрай долгое время работал то ассистентом, то вторым режиссером. Но первый же фильм, снятый им в качестве режиссера-постановщика, снискал огромный успех. Это была экранизация одноименной повести Бориса Лавренева «Сорок первый». Григорий Чухрай четко знал, каким он хочет видеть будущий фильм, для него было важным донести свое видение Гражданской войны.  Но у автора сценария Григория Колтунова были другие задачи — сгладить острые углы и выпустить картину, которая устроит руководство. Прийти к соглашению со сценаристом Чухрай не смог, поэтому он решил отойти от текста и снять фильм так, как он чувствует, а не так, как написал осторожный Колтунов. Такая вольность и донос сценариста, в котором тот назвал «Сорок первый» «белогвардейской стряпней», чуть не довели дело до суда. Карьера Чухрая была под угрозой. Но фильм случайно посмотрел Никита Хрущев и сказал: «Посылайте в Канны». Там «Сорок первый» отметили призом «За оригинальный сценарий и исключительные художественные достоинства», и Чухрай получил возможность снимать дальше. Cвой главный фильм — «Баллада о солдате» — Чухрай задумал еще во время войны.  Он хотел отдать дань памяти тем, с кем он вместе шел в бой и кто не вернулся с войны. Но фильм снова подвергся идеологической критике. На взгляд оппонентов Чухрая, фильм не воспитывал зрителя, не вызывал патриотических чувств. От режиссера требовали удалить отдельные эпизоды, но он наотрез отказывался. В итоге картина была запрещена к показу в больших городах, что сразу перекрыло путь к широкой зрительской аудитории. Но волею судьбы фильм все же пробил себе дорогу. Картину снова посмотрел Никита Хрущев, который велел отправить и этот фильм Чухрая в Канны, где «Баллада о солдате» получила сразу

Всего режиссер снял восемь картин, в том числе советско-итальянскую ленту «Жизнь прекрасна» с Орнеллой Мути и Джанкарло Джаннини. С итальянцами Чухрая связывала давняя дружба. Это по его рекомендациям в 1963 году Феллини получил главный приз на Московском международном кинофестивале за свои «Восемь с половиной». Тогда советские номенклатурщики пытались всеми правдами и неправдами присудить премию отечественной производственной драме «Знакомьтесь, Балуев». Чухрай, возглавлявший жюри фестиваля, рискуя собственной карьерой, добился того, чтобы была награждена лента «Восемь с половиной». Чухрай проявил себя не только как режиссер, но и как талантливый руководитель. Десять лет он возглавлял Экспериментальную творческую киностудию (ЭТК) — инновационную с точки зрения экономики организацию. Студия, в отличие от остальных советских кинопроизводств, сама себя окупала и приносила серьезную прибыль. Этому способствовали экзотичный в рамках советской плановой экономики принцип личной заинтересованности сотрудников (например, зарплата режиссера зависела от успеха его фильма в прокате) и более скрупулезный подход к расходам — съемки картины планировались дольше, а осуществлялись быстрее, сотрудников работало меньше, но трудились они эффективнее. ЭТК выпустила такие легендарные ленты, как «Раба любви», «Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию». Чухрай писал в своей автобиографии «Мое кино» о том, что для страны эта студия была важнее его творчества. Для Чухрая собственная выгода никогда не была на первом месте: «Какое счастье думать об интересах своей страны, а не о своих личных интересах!» Семья: Жена — Ираида Павловна Чухрай (урождённая Пенькова, род. 1921), преподаватель русского языка и литературы. Личная жизнь Григория Наумовича была столь же достойной, как его творчество. Успешный режиссер и интересный (как свидетельствуют фото и кадры кинохроники) мужчина был однолюбом. С будущей женой боец Гриша познакомился в начале войны в Ессентуках. Студентка Ира Пенькова днем рыла окопы, а вечерами ходила на танцы. Девушка оказалась бывшей однокурсницей Гришиного сослуживца Ивана Тарана, и знакомство состоялось. Война разлучила молодых людей, но предприимчивый Чухрай разыскал Пенькову при помощи письма в газету «Комсомольская правда». После освобождения Ессентуков от немецкой оккупации Григорий приехал к Ире в отпуск, положенный за ранение, и позвал ее замуж. На дорогу у жениха ушло 10 из 14 дней отпуска. Свадьба состоялась ровно за год до конца войны, поэтому 9 мая в семье Чухрай отмечалось 2 праздника. Сын — Павел Григорьевич Чухрай (род. 1946), кинорежиссёр. Народный артист Российской Федерации (2006). Дочь — Елена Григорьевна Чухрай (род. 1961), окончила киноведческий факультет ВГИКа.  Лучшие фильмы: Баллада о солдате Чистое небо Сорок первый Жили-были старик со старухой Трясина Жизнь прекрасна  Скончался вечером 28 октября 2001 года в Москве после тяжёлой болезни. Причиной смерти стал инфаркт. Похоронен на Ваганьковском кладбище. |

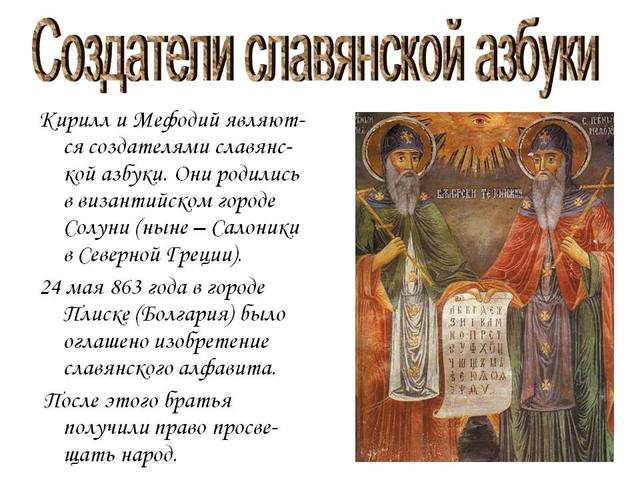

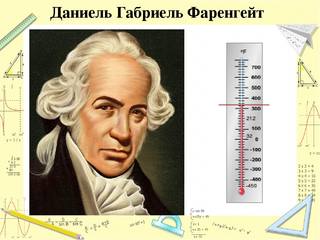

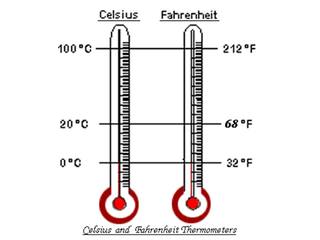

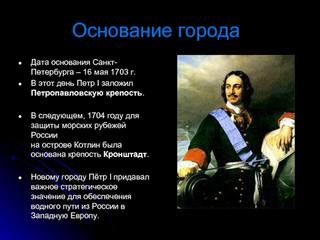

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 24 мая. День славянской письменности и культуры.  День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая во всех славянских странах. Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян.  Праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного. День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  Кирилл (светское имя Константин; около 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; около 815-885) – братья, греки, уроженцы города Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского военачальника. Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг на Олимпе (Малая Азия). Кирилл получил образование в Константинополе, где его учителями были крупнейшие представители византийской интеллектуальной элиты – Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа. Участвовал в византийских миссиях в Арабский халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию. В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Кирилла и Мефодия. С этим событием связывают создание Кириллом азбуки (т.н. глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских текстов, читающихся во время богослужения). По мнению исследователей, еще до приезда Кирилла и Мефодия в Моравию была переведена Псалтырь. В Великой Моравии братья перевели на славянский язык текст литургии и стали совершать богослужение на славянском языке. Тогда же Кириллом были созданы "Проглас" – первый крупный оригинальный поэтический текст на славянском языке и "Написание о правой вере" – первый опыт изложения на славянском языке христианской догматики, положившей начало созданию славянской религиозно-философской терминологии. Кирилл и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  *** 24 мая 1844 года из Вашингтона в Балтимор отправлена первая в мире телеграмма.  24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра. Изобретателем этого «чуда» был — Сэмюэл Финли Бриз Морзе.  Вплоть до середины XIX века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы. Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течении двух недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира, и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое. Интересно, что сам изобретатель этого «чуда» считал себя художником, в чем немало преуспел. Сэмюэл Морзе посвящал почти всё своё время живописи, преподаванию в университете Нью-Йорка, а также активно интересовался политикой. В 1835 году Морзе стал профессором начертательных искусств. Но после того как в университете в 1836 году ему показали описание модели телеграфа, предложенной Вебером в 1833 году, он полностью отдал себя изобретательству. *** ПЕТР I ИЗДАЛ УКАЗ О РАЗРЕШЕНИИ НИКИТЕ ДЕМИДОВУ СТРОИТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ НА УРАЛЕ(В ПРИКАМЬЕ).  24 мая 1705 года Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале. Никита Демидович Антуфьев (Антюфеев), более известный как Никита Демидов, стал основателем знаменитой династии Демидовых. Это первый русский владелец заводов, происходивший не из дворянского сословия – уже в 1690–е годы Никита Демидов весьма успешно торговал железом и был владельцем железоделательного завода, что делало его положение совершенно исключительным, поскольку другие немногочисленные заводы того времени принадлежали сплошь иностранцам и дворянам. По легенде, успех ему принесло умение делать уникальное оружие – Никита Демидов был единственным из тульских оружейников, взявшимся в 1696 году выполнить заказ царя Петра I на изготовление 300 ружей по западному образцу.  В 1702 году Демидову были отданы казенные Верхотурские железные заводы, устроенные на реке Нейве на Урале еще при Алексее Михайловиче, с обязательством уплатить казне за устройство заводов железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов крепостных людей. В 1705 году Петр I разрешил Демидову строить собственные заводы на Урале. Никита Демидов построил Шуралинский (1716) и Бынговский (1718) заводы, кроме того, для покрытия потребности в дополнительном чугуне – Верхнетагильский (1720), Нижнетагильский (1725) заводы, а также Выйский медеплавильный завод (1722). С 1718 года Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для русского флота. А в 1720 году в благодарность от царя купец был возведен в потомственное дворянство. *** 24 мая 1686 года родися Габриель Даниель Фаренгейт (Gabriel Daniel Fahrenheit) - немецкий физик, первым использовавший ртуть в термометре. Изобретатель шкалы Фаренгейта.  Сын купца Даниеля Фаренгейта и его жены Конкордии, урожд. Шуманн, из известной данцигской купеческой семьи. Предки отца Фаренгейта переселились в Данциг из Кнайпхофа, туда — из Ростока, но корни семьи уходят в Хильдесхайм. Его родители рано умерли, поэтому он был вынужден учиться на купца в Амстердаме, однако научные эксперименты интересовали его больше, и позже он стал изучать прикладные естественные науки. После путешествия по Англии и Германии поселился в Нидерландах. Здесь он впервые изготовил термометр и барометр. Даниэль Габриэль Фаренгейт в 1709 году предложил первый надежный спиртовой термометр со шкалой. Вначале термоскопической жидкостью ему служил спирт, но затем около 1715 года он заменил спирт ртутью, чем достиг гораздо большей точности измерений. В системе измерения температуры Фаренгейта существуют три отправные точки: 0 °F — погружая термометр в тающую смесь снега с нашатырём и поваренной солью, Фаренгейт принял чрезвычайно низкую температуру зимы 1709 года в Данциге за нуль для своей шкалы; 32 °F — температура таяния льда, которую получал погружая термометр в смесь льда и воды; 98 °F — температура тела здорового человека.  Разные термометры Фаренгейта можно было сравнивать друг с другом, сравнивая их показания в "опорных" точках шкалы. Поэтому они прославились своей точностью. В 1718 году он читал в Амстердаме лекции по химии, в 1724-м стал членом Королевского общества (Royal Society). Фаренгейтом изготовлены также первый весовой ареометр и термобарометр. В 1721 году он открыл, что вода может быть охлаждена ниже точки замерзания и оставаться в жидком состоянии; работал также над устройством машины для осушения местностей, подвергшихся наводнениям. Единица измерения температуры градус Фаренгейта (°F) была названа в его честь. Температура кипения чистой воды по шкале Фаренгейта составила 212 градуса. Шкала Фаренгейта применяется во многих англоязычных странах, хотя постепенно уступает место стоградусной шкале Цельсия. Помимо изготовления термометров, Фаренгейт занимался усовершенствованием барометров и гигрометров. Исследовал также зависимость изменения температуры кипения жидкости от атмосферного давления и содержания в ней солей, обнаружил явление переохлаждения воды, определил температуру смесей горячей и холодной воды, составил таблицы удельных весов тел. Умер Фаренгейт в Гааге 16 сентября 1763. *** 24 мая 1830 года родился Алексей Кондратьевич Саврасов - русский художник-пейзажист, член-учредитель Товарищества передвижников, автор ставшего архетипическим и культовым пейзажа «Грачи прилетели», академик Императорской Академии художеств.  Он родился в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова. Отец и сын некоторое время писали свою фамилию через «о» — Соврасов (в частности, А. К. Саврасов так писал свою фамилию до середины 1850-х годов. В ранней юности у будущего художника обнаружились способности к живописи. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к «коммерческим делам», мальчик в 1844 году поступил в Московское училище живописи и ваяния, где учился в классе пейзажиста Карла Ивановича Рабуса. Известным имя Саврасова сделала работа «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду», выполненная в 1851 году. В 1852 году после поездки по южным губерниям России он написал картины «Степь днём» и «Рассвет в степи».  Летом 1854 года, в год окончания училища, Саврасов написал две картины, которые показал на осенней выставке Академии художеств: «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума». За них ему было присвоено звание академика; первая из этих картин была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым в 1858 году. В 1858 году Саврасов стал руководителем пейзажного класса училища живописи и ваяния. В следующем году был написан «Пейзаж с рекой и рыбаком», один из лучших пейзажей Саврасова.  В 1862 году он путешествовал за границей: был на всемирной выставке в Лондоне, посетил Францию, Швейцарию, Германию. Написал несколько пейзажей в Швейцарии. Вместе с Василием Владимировичем Пукиревым А. К. Саврасов работал над созданием учебника рисования, куда вошли его русские пейзажи. В 1867 году он написал картину «Сельский вид», в 1869 — «Лосиный остров в Сокольниках», в 1878 — «Домик в провинции».  В 1871—1875 годах, живя и работая по большей части в Москве, Саврасов участвовал в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, в 1873−1878 — в академических выставках. В поисках новых принципов пейзажа он много работал в окрестностях Москвы: Сокольниках, Филях, Кунцеве, Мазилове, Строгине, Братцеве; выезжал в северные губернии России, в Поволжье. В этот период появились его картины: самая знаменитая — «Грачи прилетели» (1871), «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» (1871)[d],  «Разлив Волги под Ярославлем» (1871) и «Радуга» (1875)[e], «Просёлок» (1873), «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» (1874). С конца 1870-х годов Саврасов страдал алкоголизмом, в его творчестве появились мрачные мотивы. В 1882 году он был уволен из Московского училища живописи. Последние годы жизни художник провёл в нужде. «В последние годы, когда А. К. Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в мастерской в рубище», — вспоминает Владимир Алексеевич Гиляровский в книге «Москва и москвичи».  А. К. Саврасов умер 26 сентября (8 октября) 1897 года в Москве в больнице для бедных на Хитровке. Похоронен он был на Ваганьковском кладбище. * Осенью 1857 года в возрасте 27 лет Алексей Саврасов женился на 31-летней Софье Карловне Герц (1826—1895), сестре учившегося вместе с ним художника Константина Герца, а также сестре известного в то время археолога и историка искусства Карла Герца. В метрической книге церкви «Трёх святителей у Красных ворот» было записано: Сентября двадцатого дня повенчаны законным браком: жених: Преподаватель в Училище живописи и ваяния, академик, титулярный советник Алексей Кондратьевич Саврасов, холостой, православного вероисповедания, жительство имеет в приходе сей церкви в доме князя Ивана Владимировича Шаховского. От роду имеет 26 лет. невеста: Дочь московского купца Карла Эрдмана Герц, девица, домашняя учительница Аделаида Софья Карловна Герц, 30 лет, евангелического лютеранского вероисповедания, жительство имеет в приходе Большого Вознесения, что на Малой Никитской в доме поручика Петра Степановича Михайловского… В браке родилось четыре дочери и один сын.В конце 1876 года брак распался. Жена уехала с дочерьми Верой и Евгенией в Санкт-Петербург к родной сестре, Аделаиде Герц. Софья Карловна умерла 19 июля 1895 года, похоронена в монастыре Троице-Сергиевой Приморской пустыни. В 1887—1888 гг. Алексей Саврасов жил в Москве с Верой Ивановной Киндяковой. В её квартире он написал несколько картин. С 1893 года и до конца жизни Саврасов жил в Дорогомилово-Тишинском переулке[h] с Екатериной Матвеевной Моргуновой (1856 — 1920). У них родились двое детей — сын Алексей Алексеевич Моргунов и дочь Надежда.  Интересные факты из жизни художника вы можете прочитать в моём дневнике здесь https://forum.vgd.ru/3774/107016/0.htm?a=stdforum_view&o= *** 24 мая 1877 года в Москве родился Николай Павлович Рябушинский - русский меценат, выходец из знаменитого в России купеческого клана Рябушинских.  Редактор-издатель ежемесячного художественного журнала «Золотое Руно», выходившего в 1906—1909 годах. Был организатором художественных выставок «Голубая роза» (1907) и автором нескольких книг (псевдоним Н. Шинский). В Москве владел особняком «Черный Лебедь» в Петровском парке, и был известен как «Николаша», всерьёз его не принимали, всё своё состояние он прожил еще до революции. Николай Рябушинский происходил из семьи потомственных калужских крестьян-старообрядцев, основавших в середине XIX века в Голутвине текстильную фабрику. Отец, потомственный почётный гражданин Павел Михайлович Рябушинский, учредил «Товарищество мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями» в делах с основным капиталом в 2,2 миллиона рублей и Московский торговый банк. К началу XX века Рябушинские были одной из богатейших семей России, им, например, принадлежали паи «Братьев Нобель», вместе с Сергеем Третьяковым они создали «Русское льнопромышленное акционерное общество» с уставным капиталом в миллион рублей. Здание «Товарищества на паях Типографии Рябушинских в Москве» на Страстном бульваре, в котором размещалась и редакция издаваемой ими газеты «Утро России», — памятник русского модерна.  Николай Рябушинский был пятым по счёту из восьми сыновей и, в отличие от братьев, в делах был не силён. Имел прозвище Николаша, владел изысканным особняком «Чёрный лебедь» в Петровском парке, наследственные деньги спустил ещё до революции, но имел вкус к искусству. Стараниями Николая Рябушинского в марте 1907 года состоялась первая выставка московских символистов, вошедшая в историю как выставка «Голубая роза». Экспозицию устроили на Мясницкой, в доме фарфорового фабриканта Кузнецова — партнёра Рябушинских по бизнесу. Помимо этого, в 1906–1909 годах Николай Рябушинский выступал в роли одновременно редактора и издателя художественного журнала «Золотое руно», писал книги под псевдонимом Н. Шинский и увлекался живописью. Вместе со всеми Рябушинскими после революции сразу эмигрировал во Францию, умер в Ницце в 1951 году. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 25 мая. День счастливого билетика.  Странный кондуктор вдруг подойдет с утра. В сонном вагоне мало кто разберет - Золото пуговиц, форма слегка пестра, Да не кондуктор вовсе, а Звездочет. Чудный мудрец из сказки далеких стран, Что меж морщинок прячет задорный взгляд, Мелочь из потной горсти ссыпет в карман, Тайну из сумки вытащит наугад: То ли Жар-птицу, яркую, как огонь, То ль Петушка на шпиле,из леденца. Не удивляйся, просто подставь ладонь. Счастья билет действителен до конца! Автор текста: Michletistka *** 25 мая 1957 года в Москве торжественно открылась пятизвёздочная гостиница «Украина».  Признанная крупнейшей не только в СССР, но и в Европе, она поражала великолепием интерьеров. Гостиница «Украина» – одно из семи зданий, известных в Москве как «сталинские высотки», которые стали визитной карточкой Москвы. Строительство гостиницы «Украина» началось в 1953 году, по проекту архитектора А.Мордвинова и инженера-конструктора П.Красильникова. Соавтором в проекте жилых корпусов был архитектор В.Калиш, соавтор по проекту стилобата – В.Олтаржевский. Всего над различными деталями проекта работали более двух тысяч человек. Здание, выполненное в стиле сталинский ампир, состоит из трёх корпусов. Центральный из них состоит из 34 этажей, его высота составляет 206 метров (включая 73-метровый шпиль). В боковых корпусах дома находятся 250 квартир, которые, предположительно, появились по распоряжению Никиты Хрущёва. Помимо внедрения всех технических новшеств того времени, ее отличало композиционное совершенство: с двух сторон к высотной части примкнули угловые башни – строгая геометрия флигелей уравновешивала основательность здания, а шпиль придал ему возвышенную строгость.  Советская символика в наружном оформлении «Украины» – звезды, серпы и молоты в обрамлении венков – утратив со временем свой политический смысл, стали элементом декора. Фасад здания был украшен лепниной, а главный вход был отделан мрамором. Но все это лишь подчеркивало дворцовую архитектуру гостиницы. Пышностью отличались и интерьеры – натуральный наборный паркет, лепнина, бронзовые люстры, массивная мебель…  Предметом особенной гордости «Украины» была и остается коллекция картин, в которой насчитывается свыше тысячи экземпляров. Большинство этих произведений были созданы в 1950-е годы специально для интерьеров гостиницы несколькими художественными мастерскими по специальному госзаказу. Среди множества произведений, здесь представлены полотна известных художников: М.Суздальцева, Ю.Клевера, М.Куприянова, А.Дейнеки, В. Поленова и других.  Одним из главных достоинств гостиницы «Украина» является ее местоположение – она находится в центре Москвы, в месте слияния Кутузовского проспекта с Новым Арбатом, в излучине Москвы-реки – в административном, деловом и одном из наиболее престижных районов столицы, в здании, которое является памятником истории и культуры. Из окон номеров гостиницы открываются впечатляющие виды на центральную часть города, мемориальный комплекс на Поклонной горе, Воробьевы горы с уникальным природным заповедником, архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря. На протяжении всего времени своего существования, «Украина» была удостоена многих наград и премий в области гостеприимства. В Книге почетных гостей оставили автографы такие мировые знаменитости, как М. Мастроянни, А. Фрейндлих, А. Джигарханян, Р. Паулс, Б. Гребенщиков, Ю. Шевчук, Э. Пьеха, Т. Гвердцители, П.Каас, Ч. Айтматов и многие другие. Но с годами величественное здание высотки все больше нуждалось в реставрации и ремонте, поэтому в 2007 году гостиница была закрыта на полномасштабные реставрационные работы. В апреле 2010 года гостиница вновь открылась для постояльцев под брендом «Radisson Royal», обретя статус фешенебельного отеля, отвечающего высоким международным стандартам, но оставаясь неотъемлемой частью исторического архитектурного ансамбля столицы.  Здание было приватизировано в 2005 году, с 2007 по 2010 в нём шла реконструкция, после которой открылась гостиница «Рэдиссон Ройал, Москва»(Radisson Collection Hotel Moscow) — на тот момент самая престижная в городе. *** 25 мая 1936 года на экраны Советского Союза вышла кинокомедия «Цирк».  25 мая 1936 года на экраны вышла кинокомедия «Цирк». Первый раз картину показали в Зеленом театре столичного Парка имени Горького. Интерес зрителей был настолько велик, что театр, рассчитанный на 20 тысяч зрителей, не смог вместить всех желающих увидеть премьеру фильма. Главная женская роль писалась конкретно для Любови Орловой.  На момент съемок Орловой исполнилось 34 года и она была старше своего напарника Сергея Столярова на 10 лет. Чтобы скрыть разницу в возрасте, актрису снимали особым способом — через сетку.  В ролях: Любовь Орлова — Марион Диксон, главная героиня фильма Евгения Мельникова — Раечка, дочь директора цирка Владимир Володин — Людвиг Осипович, директор цирка Сергей Столяров — Иван Петрович Мартынов Павел Массальский — Франц фон Кнейшиц, предприниматель Александр Комиссаров — Шурик Скамейкин, конструктор-любитель Фёдор Курихин — капитан Борнео, дрессировщик Джеймс Паттерсон — Джимми Диксон, негритёнок и сын Марион и др. Создатели:  Постановка Григория Александрова Композитор — Исаак Дунаевский Операторы — Владимир Нильсен, Борис Петров, Борис Арецкий Текст песен — Василий Лебедев-Кумач Музыка Исаака Дунаевского. «Песня о Родине» — одна из самых популярных и узнаваемых советских мелодий, звучавшая как марш во время демонстраций и парадов. В 1930-х годах обсуждалась возможность сделать эту песню гимном Советского Союза. Мелодия песни «А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер» не вошла в фильм и впоследствии была использована в картине «Дети капитана Гранта». «Выходной марш» «Песня на пушке» («Мэри верит в чудеса…») «Песня о Родине» («Широка страна моя родная») «Весь век мы поём» «Лунный вальс» «Колыбельная»  Музыка и песни из кинофильма выпускались на грампластинках.  Съемки. -Имя главной героини Мэрион Диксон — дань популярности знаменитой актрисе и певице Марлен Дитрих. -Фильм не раз подвергался редактированию: в 50-е гг. подправлялись финальные кадры во время исполнения «Песни о Родине», при «восстановлении» картины в конце 60-х гг. финальные кадры были существенно переделаны, а картина в целом была переозвучена. К примеру, роль С. Столярова переозвучил его сын, Кирилл Столяров, роль В. Володина переозвучил Иван Рыжов, Любовь Орлова переозвучивала свою роль сама. -Из картины в начале 1953 года удалялся куплет колыбельной на идише, который пел Соломон Михоэлс, и сам кадр с его участием. После смерти Сталина его вернули в картину. *** 25 мая 2003 года, на открывшемся в тот день в Токио «Мультипликационном фестивале Лапута» 140 мультипликаторов и критиков из разных стран мира выбрали лучший мультфильм всех времен и народов.  Им стал «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна.  *Мой любимый мультик! Автор литературного первоисточника — писатель Сергей Козлов. Его сказка «Ёжик в тумане» вошла в список двадцати лучших в мире. Козлов написал еще несколько произведений про ёжика и медвежонка, по которым также сняты мультфильмы. Также именно он написал стихи для мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню».  Юрий Норштейн всегда относился к этой своей работе без особого трепета. Он говорил про «Ёжика» следующее: «Там нет никакой интриги в действии, нет никакой динамики действия. Вполне вероятно, что в „Ёжике в тумане“ произошёл счастливый случай совпадения всех элементов». Автору задавали так много вопросов именно про этот мультфильм, что он частенько вспоминал слова оператора Александра Жуковского: «Лучше портвейн в стакане, чем ёжик в тумане». "К сожалению, это признание ничего не меняет в судьбе", - заметил режиссер. В 1975 году, когда рисовали «Ёжика», в арсенале мультипликаторов не было спецэффектов. Пленка, свет, карандаши, краски и бумага — вот и все, чем они располагали. Тем не менее фон в «Ёжике» снят в революционной для того времени технике. Вода в кадре настоящая, но заштрихована художником. По ней плывут нарисованные листья. А изобразить правдоподобный туман помогла самая обыкновенная калька. «Однажды я читал лекцию в Америке перед сотней мультипликаторов, художников, специалистов по компьютерной графике, — вспоминал позднее Норштейн. — Мне задавали вопросы и неизбежно добрались до тумана. Я положил фигурку Ежика на белый фон, а на него — тончайшую кальку. Она почти прозрачная, и, когда лежит прямо на картинке, ее незаметно. Приподнимаешь — и фигурку видно хуже. Проекция шла на экран. Как только на глазах этих людей ёжик расплылся в тумане, они были в шоке. Я несколько раз опускал и поднимал кальку на бис...» Существует легенда, будто бы ёжик срисован с профиля писательницы Людмилы Петрушевской. Если присмотреться, то что-то общее действительно есть, но сам Норштейн неоднократно этот слух разоблачал. По его словам, ёжик рисовался очень трудно, было более сотни эскизов, и нужный образ возник неожиданно, после криков и сердечных капель, когда у художницы Франчески Ярбусовой, супруги режиссера, вдруг совершенно случайно получился нужный вариант.  Кстати, на том самом фестивале в Токио «Сказка сказок» оказалась в списке лучших на втором месте. А в 1984 году в Голливуде по результатам международного опроса, проведенного Академией киноискусства, лучшим признали именно этот мультфильм Норштейна. Как ни странно, «Ёжик в тумане» с трудом пробился в прокат. В мультфильм никто не верил, но его все же выпустили на малый экран кинотеатра «Россия» в 1975 году, и он более года собирал полные залы, параллельно получая всесоюзные и международные награды.  В 2012 году права на использование образов ёжика и других героев мультфильма приобрел один из российских банков. Впоследствии были выпущены коллекционные монеты с персонажами сказки из серебра 925-й пробы. Голос ёжика принадлежит актрисе Марии Виноградовой. Она же озвучивала Дядю Федора в «Простоквашино». В общей сложности над культовым мультфильмом работало не более 10 человек. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3939 | 26 мая. День хождения босиком.  Это чьи босые пятки Пробежали без оглядки До околицы и в поле, Шлепали повсюду в волю? Истоптали берег речки, Проскакали по крылечку, Пронеслись через весь дом, Развернув его вверх дном? Право, кто бы не ходил - Он порядком наследил. Может стоит нам, босым, В путь отправиться за ним? *** 26 мая в Москве родился Арбузов Алексей Николаевич - русский советский драматург. Лауреат Государственной премии СССР (1980).  Родился в семье коммерсанта, выходца из дворян.Среди его предков был декабрист Антон Арбузов. Отец Николай Кирович Арбузов служил старшим драгоманом русского посольства в Константинополе, занимался банковской деятельностью в Санкт-Петербурге, впоследствии разорился; кроме того, публиковал рассказы. Мать — Надежда Владимировна де Мандражи. Её отец был небогатым дворянином греческого происхождения. В 1914 году семья переехала в Петроград, в 1916-м Алексей Арбузов начал учиться в гимназии, однако систематического образования не получил. Революция 1917 года, голод и болезнь матери, тяжело переживавшей уход мужа к своей первой жене, сделали Алексея сиротой в 11 лет. Мальчик был вынужден бродяжничать и вскоре попал в колонию для трудновоспитуемых. В БДТ Арбузову довелось увидеть спектакль «Разбойники» Ф. Шиллера, который показывали для красноармейцев, уходивших на фронт. Со вступительным словом выступил Александр Блок. Впечатление Арбузова было настолько сильным, что в этом театре пересмотрел все спектакли, знал весь репертуар. В 14 лет он стал статистом Мариинского театра, в 16 лет стал студентом драматической студии под руководством Гайдебурова. Павел был актером и режиссером и принял Алексея в труппу своего Передвижного театра после окончания обучения.  Весной 1928 покинул театр, создал с молодыми актерами свой Цех экспериментальной драмы, но тот вскоре распался. После распада принял участие в организации театра на колесах, ездил со спектаклями по России. Своего драматурга в театре не было, поэтому Арбузов стал писать сам, первая его пьеса Класс была поставлена в Ленинграде, но не имела успеха. Провал заставить Арбузова поступить в Театр имени Мейерхольда в Москве, вскоре он стал заведующим литературного отдела Театра Пролеткульта. Театр был малых форм, поэтому Алексей писал для него агитационные обозрения. В 1939 вместе с Плучеком организовал Московскую театральную судию, которая больше была известная как Арбузовская. С началом второй мировой студия стала фронтовым театром, а по ее окончании – исчезла. В 1939 написал пьесу "Таня", которая стала настоящим успехом. В том же году ее поставил Лобанов в театре Революции с Марией Бабановой в главной роли.  Во второй редакции 1946 Таня стала популярной по всей стране и принесла признание автору. Замысел пьеы возник, по словам Арбузова, из обычного желания предостеречь от бед близких ему людей. Судьба Тани, какой она представлялась драматургу, заключала в себе жестокий, но полезный жизненный урок. В 1940 году появилась романтическая хроника об истории строительства молодого города в дальневосточной тайге — «Город на заре» ( новая ред.— 1957). Она была поставлена студийцами в феврале 1941 и тепло принята зрителями.  В годы войны с фашизмом А. обратился к жанру, казалось бы, наименее отвечающему духу времени,— мелодраме. Пьеса «Домик на окраине» (первоначальное назв. « Домик в Черкизове », 1943) воспроизводила чеховскую ситуацию трех сестер (Вера, Надежда, Любовь) в условиях тыловой жизни периода войны. Мелодрама органично соответствовала природе таланта писателя, о чем свидетельствовали и более поздние его пьесы: «Потерянный сын» (1961), «Ожидание» (1976), «Жестокие игры» (1978) и др. Драма «Иркутская история» (1959). была поставлена и оригинально интерпретирована крупными режиссерами (Е. Симоновым в Театре им. Е. Вахтангова, 1959; Н. Охлопковым в Театре им. В. В. Маяковского, 1960; Г. Товстоноговым в БДТ им. М. Горького, 1960), она стала заметным событием театр. жизни на рубеже 1950–60-х.  Знакомая по «Иркутской истории» ситуация (она любит его, но выходит замуж за другого), хотя и в иных ист. обстоятельствах, воспроизведена А. в «Моем бедном Марате» (1964). Судьбы Марата, Лики и Леонидика, прошедших через войну, внешне складываются как будто благополучно. Но душевные неурядицы и тревоги преследуют их и спустя много лет после блокады и фронта. Нелегко им дается искренняя и честная самооценка, осознание того, что «даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала». Своеобразным продолжением судьбы Ведерникова на новом этапе явилась драма А. «Счастливые дни несчастливого человека» (1968). Герой ее, молодой врач Крестовников, со временем многого достиг в науч. карьере, но немало потерял в своем нравственном облике и остался, в сущности, одиноким человеком. Целый ряд пьес А. 1970-х связан с темой восприятия человеком приближающейся или уже настигшей его старости: «Сказки старого Арбата» (1970), «В этом милом, старом доме» (1971), «Старомодная комедия» (1975).  Возвращение Арбузова к молодежной теме в пьесе «Жестокие игры» обнаружило коренное изменение его взгляда на проблему, ранее поставленную в «Тане». Этой современная вариация «драмы безотцовщины», не оспаривает, как когда-то в «Тане», а напротив, отстаивает право женщины целиком посвятить себя семье, любимому человеку (образ геолога Маши). Герои А. — личности, как правило, незаурядные, легко заблуждаются и трудно преодолевают свои ошибки, расплачиваются за них дорогой ценой. Все пьесы Арбузова становились известными, только Иркутская история была поставлена свыше 9000 раз за два года.  "Мой бедный Марат" Государственная премия СССР была ему вручена в 1980 году«за пьесы последних лет». Семья:  Первая жена — актриса Татьяна Евтеева (1903–1978), впоследствии — жена писателя Константина Паустовского. Дочь Галина (1935) — кинокритик и кинодраматург. Вторая жена — Анна Богачёва. Дети: дочь Варвара Арбузова-Кулиш (1940) — продюсер, вдова кинорежиссёра Саввы Кулиша и сын Кирилл Арбузов (1950) — актёр, театровед и литератор. Алексей Николаевич очень любил море и каждый год ездил отдыхать, еще с раннего детства вместе с семьей. Был привязан к театру имени Вахтангова, ставил пьесы за границей – в Лондоне и Париже. А. Н. Арбузов умер 20 апреля 1986 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. |