| RinaZ Ирина Викторовна Зенцова Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений RinaZТема: ГЕРОИ ЗЕМЛИ НОВОКУБАНСКОЙ

19.02.2025, 18:29

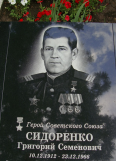

СИДОРЕНКО Григорий Семенович, родился в 1912 году в станице Рязанской Краснодарского края. С декабря 1933 года по июль 1941 года работал в откормсовхозе «Хуторок» в пос. Хуторок (ныне г. Новокубанск)

В июле 1945 года коллектив откормочного совхоза «Хуторок» и любящая семья проводила Григория Семеновича Сидоренко на фронт. Он попадает в 41 кав. полк и с первых дней проявляет смелость в боях. Не прошло и месяца пребывания на фронте, а Григорий Семенович сообщает домой, что в бою получил «царапину». В госпитале подлечат. «Не переживайте – все хорошо». С тяжелым ранением Сидоренко пролежал в Свердловском госпитале более месяца и в свою часть уже не попал.

Послали его для дальнейшего прохождения службы в 15 запасной кавалерийский полк. И хотя он и назывался запасным, но в боях участвовал и довольно – таки часто. Северо-Кавказский фронт отступал, и вместе со своей частью с боями отходил к горам Кавказа Сидоренко. И вновь в бою 8 мая 1942 года Григорий Семенович был тяжело ранен, и снова госпитальная койка и ожидание выписки. Ранение оказалось не очень тяжелым. Через 15 дней Сидоренко выписывают.

На этот раз Г.С. Сидоренко попал в 7 гвардейскую стрелковую бригаду, которая вела жестокие оборонительные бои на Северном Кавказе. Прошел 1942 год, а с ним остались в памяти и жестокие бои, горечь отступления. Армия накопила силы, и пошла наступать по широкому фронту. Каждый день 1943 года приносил Григорию Семеновичу радость освобожденных населенных пунктов и быстрое продвижение к берегам родной Кубани. Во второй половине января 1943 года пересек Сидоренко границу Краснодарского края, и освобождал станицу Николаевскую Успенского района. А дальше его путь пролегал по речке Горькой через хутора Горькая Балка, Камышеваха, Веселый, Майский Новокубанского района. 7-я гвардейская стрелковая бригада освобождает станицы и хутора Кубани. Красноармеец, стрелок бригады Сидоренко одним из первых идет в бой. Уже скоро г. Тихорецк – все готовятся предстоящим боям за город, как вдруг… на их пути фашистский заслон.

Завязывается жестокий бой, который длится часы, многие товарищи Сидоренко пали смертью храбрых, но победили гвардейцы. Похоронили своих товарищей и пошли дальше. И полетела в пос. Хуторок похоронка – «Ваш муж Сидоренко Григорий Семенович, верный воинской присяге, проявив храбрость в бою за социалистическую Родину пал смертью храбрых и похоронен с воинскими почестями 21 февраля 1943 года в сев. окр. МТФ, что зап. 3 км. хутора Красный Краснодарского края. Товарищи отомстят за его смерть».

Но волею судьбы красноармеец Г.С. Сидоренко остался жив, только долго лежал присыпанный землей, а когда пришел в себя, увидел проходящие мимо подводы, и догнал свое подразделение. Удивлены были бойцы, но… в поселке Хуторок этого не знали. Плакала семья и знакомые. Прошло время, и фронтовое письмо радует семью: «Привет с фронта. Жив и здоров, бью немцев. Идем на Запад…»

После много было еще боев, а 3 августа 1943 года Сидоренко получает очередное тяжелое ранение и вновь – госпиталь и лечение…

26 августа 1943 года приказом по 7 гв. стр. бригаде за 0271 Сидоренко награждают орденом Красной Звезды. Этим командование отметило его храбрость и отвагу в боях с гитлеровцами.

Вскоре его направили в пулеметную роту 1-го стрелкового батальона 310 гвардейского стрелкового полка 110 гв. стрелковой дивизии, и здесь он показывает образцы мужества и отваги. Его принимают в кандидаты партии, а затем Сидоренко становится членом ВКП (б).

Часть, в которой служил Сидоренко, С боями подошла к Днепру. Прошла подготовка, и дан приказ перейти Днепр.

Днепр «кипел» под сильным огнем и бомбежкой противника, когда его форсировали наши части. Казалось, не хватит сил, и батальон 310-го гвардейского полка начнет отход.

Но нет, гвардии сержант Сидоренко со своим отделением первым переправился на правый берег. «Что он затевает?» - недоумевали бойцы. А Сидоренко все полз. Он так далеко сумел оттащить свой станковый пулемет, что мог уже вести огонь по противнику с фланга.

Его меткий огонь косил фашистов. Немцы перенесли всю силу минометно-артиллерийского огня на смельчака. Но он не сдавался. Вызвав огонь на себя, Григорий Семенович тем самым дал возможность форсировать Днепр основным силам 110-й гвардейской дивизии без больших потерь. И хотя день 29 сентября 1943 года был очень тяжелым, много испытаний выпало на его долю, и был он несколько раз «на волосок» от смерти, но был Сидоренко доволен – наши части теснили фашистов, гнали их с родной земли.

А 1 октября 1943 года гвардии сержант Сидоренко из пос. Хуторок уже принимал участие в бою с немецко-фашистскими захватчиками за село Куцеваловка. Сидоренко командовал пулеметным отделением, прицельным огнем обеспечивал продвижение наших подразделений и занятие села, лично уничтожил 15 гитлеровцев.

Подразделение, в котором служил Сидоренко, продвигалось на запад. После села Куцеваловка его часть семь дней подряд не выходила из боев, но шла вперед. И вдруг 7 октября на их пути стала высота, сильно укрепленная фашистами.

Здесь немцы предприняли контратаку, и бросили на наши части танки с пехотой. Был бой, говоря словами поэта «не ради славы, ради жизни на земле». И в нем Григорий Семенович Сидоренко проявил мужество и отвагу. Огнем своих пулеметов он уничтожил 20 гитлеровцев, а остальных обратил в бегство. Во время боя командир взвода вышел из строя по ранению, и Сидоренко взял командование на себя, обеспечивая успех боя.

В этот день он обеспечил отражение одиннадцати немецких контратак, несмотря на ранение, не ушел с поля боя. Взвод добился успеха и продвинулся вперед.

Начало 1944 года ознаменовался новыми боями и победами Красной Армии на фронтах войны. И для Сидоренко год был не из легких. Он участвует в тяжелых боях и 26 января 1944 года получает сильную контузию. Во время боя он оказался закрытым между дверьми между домов и пролежал там, пока не пришел в себя. А когда выполз к дороге и остановил, проезжающего мотоциклиста… глазам своим не поверил… на мотоцикле оказался его родной брат. Он и доставил раненого в походно-полевой госпиталь. А на Кубань в пос. Хуторок вновь полетела похоронка: «… сержант, ком. отделения 28 ВДГСП, 9 ГПВДД погиб в бою 27 января 1944 года и похоронен: Кировоградская обл., д. Карловка, Кировоградский р-он…» И вновь в семье Сидоренко слезы, и жена надела черный платок.

А для Сидоренко была радость – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года Григорию Семеновичу Сидоренко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После нескольких дней в госпитале Сидоренко в 266 стрелковом полку командир отделения разведки. С этим подразделением в составе 5-ой Ударной армии Сидоренко участвовал еще во многих боях, и вместе со своими товарищами участвовал в штурме Берлина. Так прошел всю войну до победного залпа Григорий Семенович Сидоренко. И возвратился домой с победой.

Вернувшись с фронта, продолжил работу в совхозе «Хуторок». В мае 1948 года учился в городе Конотоп, и с апреля 1949 года работал техником – животноводом. С июля 1949 года обучался на курсах директоров в г. Москве. После окончания работал бригадиром в совхозе «Хуторок», а с мая 1950 года работал директором Лапандинского откормочного совхоза в Брянской области. В феврале 1954 года возвратился в пос. Хуторок. 23 декабря 1966 года умер и похоронен на кладбище № 2 в городе Новокубанске.

Литература: Альбом «Золотые Звезды Кубани», т.2.

Публикации: Яковенко А. «Его имя помнят» «Свет маяков» 9 мая 1975 г.

Яковенко А. «До последнего залпа», «Свет маяков» 1980

А.М.Яковенко

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

19.02.2025, 11:45

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ КУБАНИ. Программа АГПУ.

Пройдя по ссылке вы сможете виртуально посетить исторические места, связанные со ст.Прочноокопской и ее поселением:

1. Площадь имени В.И. Ленина

2. Середина северного полушария Земли 45-я параллель

2.1. Армавирский государственный педагогический университет

3. Изначальное историческое ядро Армавира ансамбль площади армянской церкви Успения Пресвятой Богородицы

4. Река Кубань

5. Поселок Старая Станица и речка Неволька

6. Ставропольское плато

7. Курганы и городище

8. Береговая полоса и рифы древнего Сарматского моря

9. Армавирский ветровой коридор

10. «Дорога Декабристов»

11. Крепость Прочный Окоп

12. Старинное Крепостное кладбище

13. Стрижибкина гора и духовно-патриотический комплекс «Мемориал Форштадт»

14. Крепостная слободка Форштадт

15. Поселение Кизиловая Балка и курганный могильник

16. Старинная дорога «Ставропольский тракт»

17. Прочноокопское городище №3 и грунтовый могильник

18. Станица Прочноокопская

19. Место, где проживали служившие на Кавказе декабристы

20. Территория бывшего госпиталя, который посещал хирург Н.И. Пирогов

21. Смотровая площадка и памятник «Пушкинские места»

22. Микрорайон Капланово

23. Мемориал «6680»

24. Хутор Красная Поляна

25. Зона отдыха «Городская Роща» в г. Армавире

file:///C:/Users/1/Desktop/==%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%A3%D1%87/++%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0.%D0%9F%D0%9E%20%D1%81%2025.12.24/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%93%D0%9F%D0%A3/assets/history.html

|

Тема: Дела давно минувших дней Новокубанского района

19.02.2025, 11:44

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ КУБАНИ. Программа АГПУ.

Пройдя по ссылке вы сможете виртуально посетить исторические места, связанные со ст.Прочноокопской и ее поселением:

1. Площадь имени В.И. Ленина

2. Середина северного полушария Земли 45-я параллель

2.1. Армавирский государственный педагогический университет

3. Изначальное историческое ядро Армавира ансамбль площади армянской церкви Успения Пресвятой Богородицы

4. Река Кубань

5. Поселок Старая Станица и речка Неволька

6. Ставропольское плато

7. Курганы и городище

8. Береговая полоса и рифы древнего Сарматского моря

9. Армавирский ветровой коридор

10. «Дорога Декабристов»

11. Крепость Прочный Окоп

12. Старинное Крепостное кладбище

13. Стрижибкина гора и духовно-патриотический комплекс «Мемориал Форштадт»

14. Крепостная слободка Форштадт

15. Поселение Кизиловая Балка и курганный могильник

16. Старинная дорога «Ставропольский тракт»

17. Прочноокопское городище №3 и грунтовый могильник

18. Станица Прочноокопская

19. Место, где проживали служившие на Кавказе декабристы

20. Территория бывшего госпиталя, который посещал хирург Н.И. Пирогов

21. Смотровая площадка и памятник «Пушкинские места»

22. Микрорайон Капланово

23. Мемориал «6680»

24. Хутор Красная Поляна

25. Зона отдыха «Городская Роща» в г. Армавире

file:///C:/Users/1/Desktop/==%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%A3%D1%87/++%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0.%D0%9F%D0%9E%20%D1%81%2025.12.24/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%93%D0%9F%D0%A3/assets/history.html

|

Тема: Как это было. Суровые годы войны.

19.02.2025, 10:39

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОВ

Текст выступления И.Зенцовой в КДЦ х.Ляпино на уроке мужества.

Фото 1

Веселым и запоминающим стал школьный выпускной вечер в 21 июня 1941 года: поздравления, напутствия, встреча первого взрослого рассвета на берегу Кубани. Никто в то время из новокубанских ребят – выпускников не мог и подумать, что возвратятся они уже в войну…

22 июня в 12 часов дня жители Новокубанского района узнали о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну и о начале Великой Отечественной войны.

Наступили тяжелые годы борьбы за то, чтобы остаться свободными и независимыми гражданами своей любимой страны – Советского союза. Было всем очень трудно, но мы победили!

Наши земляки с честью выполнили свой воинский долг по защите Отечества. 12 из них стали Героями Советского Союза. Более 8000 человек – жителей Новокубанского района погибли в боях, пропали без вести, остались вечно лежать в земле у нас на Кубани, в России, в зарубежных странах. Это они отдали свои жизни в боях за свободу и независимость нашего народа. Это в их честь сооружены памятники и обелиски к подножью которых благодарные потомки возлагают цветы, венки, где проводятся торжественные мероприятия, связанные с военным прошлым наших мест. В память о героях называют улицы их именами. В школах создают уголки «Боевой Славы».

Фото 2

На территории Новокубанского района расположено около 80 памятников, которые напоминают нам о прошедшей войне. Ветераны и молодежь бережно хранят память о погибших воинах, ухаживают за братскими и одиночными захоронениями, собирают материалы о погибших для использования их в патриотическом и нравственном воспитании. А в школах на уроках мужества рассказывают о наших великих полководцах - героях войны, чтобы донести правду о том суровом времени вам, подрастающему поколению, потому что память о погибших священна и вечна.

Вот и сегодня вы пришли сюда, чтобы узнать, что происходило в наших местах во время пребывания на нашей территории фашистских захватчиков и как был освобожден наш родной город и весь Новокубанский район 27 января 1943 года.

КАК ЭТО БЫЛО

22 июня 1941 года на всей территории района тогда прошли митинги и собрания на которых руководители призывали трудящихся отнестись теперь еще с большим сознанием к своим обязанностям, к своему труду, повысить требовательность к себе и своим товарищам, проявлять дисциплину и организованность, чтобы обеспечить все нужды Армии в продовольствии.

Фото 3

Все выступающие на митинге призывали защитить страну. Люди заявляли о том, что все как один в любую минуту встанут на линию огня и будут до победы бить врага.

В первые дни в Новокубанский райвоенкомат поступило тысячи заявлений от рабочих, колхозников, служащих послать их на фронт добровольцами. В эти же дни тысячи заявлений поступило от домохозяек и стариков с просьбой зачислить их на работу вместо ушедших на фронт сыновей, дочерей, мужей, братьев и сестер.

Вчерашние школьники пошли в военкоматы с просьбой послать их на защиту Родины. Шли на фронт не только юноши, но и девушки.

Тогда, в 1941-м, в первый год войны на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками ушло на фронт более 17 500 человек. В том числе более 100 девушек.

Жители района, провожая на войну своих земляков, заверяли их, что они сделают в тылу все возможное для скорейшей победы над врагом, давали наказ уходящим на фронт беспощадно бить фашистов, плакали, ибо знали, что с войны не все возвратятся домой.

25 июня 1941 года в Краснодаре было принято постановление «Об усилении оборонной работы в крае», которое обязывало в районах организовать обучение военному делу всех без исключения.

Фото 4

Выполняя постановление, райвоенкомат ускорил подготовку снайперов, парашютистов, радистов. В районе к 15 июля была подготовлена первая группа шоферов, и приступили к обучению их 2–й очереди. Создавались санитарные посты и к 20 июля закончилось обучение сформированных сандружин. Из лучших сандружинниц и медсестер готовили кадры для работы в госпиталях.

В сентябре 1941 года в пос. Хуторок был открыт первый эвакогоспиталь № 4533 для лечения раненых воинов, поступавших с полей боев. Госпиталь разместился в бывшей главной конторе и гостинице совхоза «Хуторок». Он был рассчитан на 550 коек.

Фото 5

Раненым в рацион вводили свежие фрукты и овощи, а также масло и молоко, доставляемые местными колхозами и совхозами. Труженики района продолжали вносить средства в фонд обороны. Проявляя любовь к Родине, жители района собирали теплые вещи для воинов Красной Армии, посильно сдавали наличные деньги.

Фото 6

Новый 1942 год не принес радости жителям Новокубанского района. С фронтов шли сообщения, что наши части, сдерживая натиск врага, продолжают отступать на восток.

С начала года жители всего района начали принимать активное участие в сооружении оборонительных рубежей. Противотанковые рвы и различные окопы протянулись через весь район до города Армавира. В этой работе, несмотря на непогоду, сильные морозы, принимали участие не только взрослые, но и дети, подростки.

Фото 7

В апреле 1942 года стали поступать в район дети-сироты из различных мест страны. Из детдома г.Одессы привезли 100 детей, из осажденного Ленинграда в район прибыло 150 детей от 4 до 13 лет. Несмотря на собственные трудности этих детей разбирали в семьи, а также были организованы для них специальные детские дома.

Фото 8

В марте 1942 года в г.Армавир прибыл 189-й отельный зенитно-артиллерийский дивизион, который расположился в районе Армавирского кирпичного завода и частично на территории Новокубанска. Ему нужно было доукомплектовать личный состав. На второй день 42 девушки из Новокубанского района влились в боевую семью зенитчиков и стали нести нелегкую службу по защите неба от немецких стервятников до самого конца войны.

Фото 9

А фронт приближался к Новокубанским местам. Руководство района принимало меры к эвакуации людей, а также техники и скота.

Фото 10

В июле 1942 года весь заводской состав лошадей из конезавода «Восход» (конзавод №33) был эвакуирован в район Пятигорска. В это же время эвакуировали в глубь страны и военный госпиталь № 4533.

Фото 11

Все новые группы уходили в партизанские отряды. В воздухе все чаще кружили немецкие самолеты. Некоторые долетали до Армавира и сбрасывали бомбы. Все больше было беженцев на дорогах, и шли они в разных направлениях. Страх и неизвестность выгоняли людей из своих домов. Спасая себя и своих детей, они уходили дальше от фашистских извергов и убийц.

В августе 1942 года на Кубани была невыносимая жара, выгорала трава, стояла удушливая пыль. Со скатками шинелей через плечо, с винтовками в руках, с выступившей солью на гимнастерках, советские войска вынужденно отходили на новые рубежи. В августе в Новокубанском районе и г. Армавире начались жестокие бои. Наши части защищались как могли, но силы были не равны…

Фото 12

ФИЛЬМ 13

У станицы Прочноокопской с фашистами сражался 375 – й отдельный артиллерийский дивизион, прибывший к берегам Кубани 1 августа 1942 года. Командиром дивизиона был старший лейтенант Глазов. Бойцы дивизиона сыграли очень важную роль на первом этапе обороны Армавира, не позволив гитлеровцам сходу захватить стратегически важную переправу у ст. Прочноокопской и создать им потенциально опасный плацдарм на западном берегу Кубани.

Фото 14

3 августа 1942 г. авангарды 13-й танковой и 16-й моторизованной дивизий Вермахта прорвались к переправе через Кубань севернее Армавира и создали реальную угрозу захвата города и речных мостов, которые фактически некому было оборонять. В этот кризисный момент, отбросить противника на западный берег Кубани удалось благодаря контратаке мотострелков Н.Ф. Цепляева.

Гитлеровцы совершали налет за налетом, сбрасывая бомбы на позиции защитников. С каждым часом обстановка становилась все трудней - к немцам подходило подкрепление.

Здесь, у станицы Прочноокопской, был зачитан военный приказ, вошедший в историю как «Ни шагу назад!»

Наши артиллеристы как могли отбивали вражеские атаки, но снарядов было мало. Их хватило только для того, чтобы отбить первые неприятельские атаки. Но были и радостные вести. Прочноокопский мост был взорван нашими военными, что приостановило стремительное наступление противника.

Фото 15

И тут появились вражеские танки. Гитлеровцы одновременно со всех сторон открыли минометно - артиллерийский огонь. Под дождем осколков мин и снарядов начали погибать наши воины.

Немцы приближались и бой принял еще более ожесточенный характер. Так продолжалось около сорока минут. Затем наступило некоторое затишье. И опять шквал огня, яростная оборона, стойкое сопротивление.

Фото 16

В ночь 5 августа немцы сумели очередной раз исправить мост и стали вновь поспешно переправлять свои танки на другой берег. Их стремительное наступление продолжалось.

Четыре дня боев в районе прочноокопского моста дали возможность основным силам Красной Армии (РККА) отойти на новые рубежи для дальнейшего отпора вероломному врагу.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Прочноокопский мост не раз пытались взорвать. В результате первого взрыва повредились только несколько ферм, которые были восстановлены силами наших военнопленных.

Фото взорванного моста ст.Прочноокопской. 1942г.

Второй раз мост взрывали с воздуха, но и эта попытка не принесла должного результата.

Прочноокопский мост. Август 1942г.

Тогда было решено выбрать максимально удобное время суток и погодные условия, чтобы выполнить намеченную задачу по взрыву моста. На этот раз все произошло удачно.

Этот момент был описан в книге В.Емельяненко "В военном воздухе суровом".

Книга В.Емельяненко "В военном воздухе суровом"

… Нам последовал приказ - Срочно к командиру! Получили боевое задание – как можно скорее взорвать прочноокопский мост – стратегическую переправу через Кубань.

Вылетели. Уже виднеется Армавир, извилистая Кубань. Через реку переброшена узенькая перемычка: это и есть мост. В голове лишь одна мысль: "Попасть, попасть, попасть..."

Нажатие на кнопку сброса бомб, и в этот же миг сильный хлопок - самолет тряхнуло. В шлемофонах сиплый голос истребителя и слова, больно уколовшие в самое сердце: "Мимо, мимо..."

М.И.Талыков

Летим обратно. У меня на левом крыле дыра. Вот почему тряхнуло самолет - в момент сбрасывания бомб в него угодил зенитный снаряд. На душе очень плохо. Задание не выполнено.

На следующий день командир сказал:

- Задачу полку не отменили. Противник переправляет танки и продвигается на Майкоп и Туапсе. Командование требует, чтобы мост был разбит! - и припечатал крепко сжатым кулаком по столу. - В общем, мост на нашей совести... Если и на этот раз не разобьете, придется вам же снова лететь... Сейчас с вами полетит истребительное прикрытие двенадцать штук и один контролер с фотоаппаратом, чтобы результаты точно зафиксировать.

Я задумался. "Погибнуть мы еще успеем... Как перехитрить противника, чтобы он нас не заметил издалека, как вчера? И тут меня будто осенило, если полетим между солнцем и целью, мы окажемся в слепящих лучах, что помешает зенитчикам заблаговременно нас обнаружить. Мы высоту наберем побольше, снижение начнем издалека на минимальных оборотах, тогда и звук моторов нас тоже не выдаст... И бомбы сбросим не по инструкции, а метров с двухсот, а то и пониже... Ну, тряхнет взрывной волной, пусть и дырки от своих осколков будут. Зато точнее попадем...

И вот мы в воздухе. Позади, словно конвой, - четверка истребителей: много выше нее вторая четверка плывет по небу. Это наши защитники. Остальные "ястребки" вырвались вперед, скрывшись в лучах солнца. Их задача расчистить воздух от вражеских истребителей или сковать их боем до нашего подхода.

Армавир обошли стороной, сделав изрядный крюк в сторону станицы Курганной. В этих местах тоже горели посевы, и по всем проселкам ползли немецкие танки. Вот уже куда прорвались со вчерашнего вечера!

В.Б.Емельяненко

Высоту начали набирать далеко от Прочноокопской. Когда закончили разворот и взяли курс на цель, солнце оказалось строго за хвостом самолета.

Показался мост - медленно наплывает на нас. На обоих берегах - скопище войск. Планируем на малых оборотах, направив носы штурмовиков на цель. Медленно теряется высота. А зенитки молчат. Хорошо... Ну, пора начинать - мост уже в прицеле. Палец ложится на кнопку сбрасывания бомб. Высота четыреста... Вдавил пальцем кнопку и мгновенно ощутил сильный удар снизу.

В шлемофонах потрескивает, и тут знакомый сиплый голос истребителя:

- Молодцы, соколы, попали в цель!

- Вас понял... понял... - ответил я, не торопясь и вроде бы вяло, а сам ведь чуть не сорвался на радостный крик. А теперь скорее назад, на аэродром в Новоселицкое!...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Так закончилась оборона моста на реке Кубань у станицы Прочноокопской. Наши части вынужденно отступили, а фашисты с 6 августа 1942 года оккупировали всю территорию Новокубанского района...

Фото 17

Вот один из примеров мужественного сопротивления наших земляков.

Захватив хутор Северо-Кавказский, фашисты спустились к руслу реки Кубани, чтобы переправиться на пароме на левый берег. Но они не учли мужество и несгибаемый патриотизм русского народа, не привыкшего сдаваться врагу. Местные жители не собирались спокойно принимать вражескую оккупацию и сопротивлялись до последнего. С ними был и Ваня Бирюков. Вместе с местными мальчишками и взрослыми жителями непризывного возраста, перетянули дорогу, ведущую к переправе, проволокой, а сам паром повредили, заклинив на нем передвижной механизм.

Фото 18

Первыми попались в проволочную ловушку мотоциклисты. На полном ходу, с горки, они врезались в растянутые через дорогу заграждения и вылетали из мотоциклов, получив при этом увечья. Фашистский транспорт был поврежден и требовал ремонта. Выведенный из строя паром не давал врагам переправиться на левый берег. Планы быстрого перехода реки в район Хуторка были сорваны. Но враги не отступили. Они стали переплывать реку, используя подручный материал. Быстрые воды Кубани уносили врага в водовороты, многие немцы утонули, так и не доплыв до берега.

Утром следующего дня фашисты собрали жителей хутора и загнали их в сарай. Они решили сжечь их заживо. Подвезли горючее для поджога. В этот момент к оккупантам подошли две местные жительницы и на немецком языке стали пояснять, что это дело рук не хуторян, а партизан, которые не успели уйти с войсками Красной армии и скрываются в кубанском лесу. Женщинам долго пришлось их убеждать. Разгневанные немцы не хотели слушать то, о чем им говорили. Но в итоге женщинам поверили и людей выпустили из сарая.

Это один из примеров того, как начиналась оккупация Новокубанского района. Сельскую школу закрыли, назначили полицаев, которые установили свой порядок. Люди были потрясены, но не сломлены. На протяжении почти шести месяцев жители хутора ждали прихода наших войск и освобождения территории от захватчиков. При любом удобном случае новокубанцы доказывали на деле, что врагам не будет спокойной жизни на их родной земле.

Фото 19

ОККУПАЦИЯ НАШИХ МЕСТ

С начала оккупации фашисты начали массовые аресты и расстрелы жителей Новокубанского района. Более сорока жителей станицы Советской были арестованы и увезены в гестапо города Армавира, где их зверски истязали, а затем вывозили в противотанковый ров у хутора Красная Поляна и расстреливали.

С первых дней оккупации фашисты устроили лагеря для военнопленных. Такие лагеря были в с. Новокубанском, х. Барвинок, Красная Поляна. В красной Поляне военнопленные содержались под открытым небом.

Фото 20

Жизнь в созданных лагерях для военнопленных была невыносимой. В Новокубанском лагере, что находился на объездной дороге, в пищу подмешивали древесные опилки, чем вызывали заболевания, и люди умирали от голода и холода. Только в Новокубанском лагере было замучено и предано смерти более 330 человек.

Фото 21

За период временной оккупации фашистами на территории района отправлено в «душегубках» и замучено в гестапо более 10 000 человек. Только в противотанковом рве у хутора Красная Поляна было замучено 6680 человек, мирных, ни в чем не повинных людей…

Жители Новокубанского района, ушедшие в партизаны, активно действовали в период оккупации в тылу врага. Новокубанский район своего партизанского отряда не имел, а вошел в состав Армавирского и действовал в предгорьях Кавказа.

Фото 22

Многие раненые бойцы и командиры не смогли уйти вместе с воинскими частями и остались на оккупированной территории района, их скрывали от немцев многие семьи.

С начала оккупации на территории района почти не осталось техники, но надо было спасать неубранный урожай, чтобы не умереть с голоду и продолжать сопротивляться зверскому врагу. Наши люди в тот тяжелый период оказывали захватчикам всевозможное посильное сопротивление.

Фото 23

В ноябре 1942 года сельскохозяйственный отдел немецко–фашистской армии на Северном Кавказе разослал всем военным комендатурам циркулярное письмо: «Иметь в виду, что весной 1943 года нельзя рассчитывать на конную тягу и на трактора, а нужно готовить повсеместно ручную силу. Для весенних полевых работ необходимо сейчас же готовить маленькие плуги, которые будут тянутся людьми и изготовить хомуты для человека...». Такое готовилось для наших людей фашистами. На всей территории района царил грабеж. Фашисты собирали скот и разоряли колхозы и совхозы.

Сколько слез и страданий выпало на долю жителей Новокубанского района за этот короткий период оккупации. На территории района действовал партизанский отряд Сорокина. Связной в отряде была дочь командира – Дуся Сорокина, которую немцы казнили в хуторе Ровнополье (ныне х.Кирова), на территории нашего района. Это была одна из многих трагедий тех дней.

Фото 24

Сколько слез и страданий выпало на долю жителей нашего района за страшный период оккупации…

Фото 25

22 января 1943 года началось освобождение Новокубанского района от немецко-фашистских захватчиков. В нем участвовали подразделения двух армий: 37-й и 9-й.

Фото 26

Из войск 37 – й армии в освобождении Новокубанского района участвовала: 389-я стрелковая дивизия (командир - полковник Леонид Александрович Колобов),

Фото 27

295-я стрелковая дивизия (командир - генерал-майор Александр Александрович Филатов),

Фото 28

2-я стрелковая дивизия (командир- генерал-майор В.Ф.Захаров) и 223-я стрелковая дивизия.

В своем воспоминании И.Воропаев, участник освобождения, в то время командир 2-го взвода 884 стрелкового полка, пишет:

«Наша 295-я стрелковая дивизия входила в состав 37-й армии, которой командовал генерал-майор П.М.Козлов. 884-й стрелковый полк 295-й стрелковой дивизии несмотря на резкое похолодание – бураны, метели, снежные заносы, продвигался вперед, не отрываясь от отступающего противника и стремительно преследовав его. 18 января 1943 года мы успешно форсировали Кубань, совершив стремительный бросок, переправились через Уруп и 22 января овладели районным центром - станицей Советской».

Фото 29

В это же время, наши войска подошли к Бесскорбной и фашисты, оказывая малое сопротивление боясь окружения, начали отступать.

Далее 295-я стрелковая дивизия, освободив хутора Первомайский, Радищев, Шах-Назаровский, Стебницкий, подошла к окраине Армавира.

Тремя часами раньше 389-я стрелковая дивизия, уничтожив «Марьинскую» фашистскую группировку, также подошла к Армавиру. С 23 на 24 января 1943 года ночным штурмом, в первом часу ночи, 389-я дивизия, 57 и 34 бригады захватили г. Армавир. 295-й стрелковая дивизия остановились в центре города до утра. После взятия Армавира войска продолжили освобождение района.

Из войск 37-й армии в освобождении Новокубанского района участвовали 389-я стрелковая дивизия (командир полковник Леонид Александрович Колобов), 295-я стрелковая дивизия (командир - генерал-майор Александр Александрович Филатов), 2-я стрелковая дивизия (командир- генерал-майор В.Ф.Захаров) и 223 –я стрелковая дивизия. Архивные документы рассказывают, что подразделения 84 – й стрелковой бригады в первой половине дня 24 января 1943 года подошли к Форштадту, вблизи станицы Прочноокопской, и начали бой за хорошо укрепленные «фортштадсткие высотки». Немецко – фашистские захватчики не выдержали натиска наших войск. Бригада продолжала преследование врага в направлении станицы Прочноокопской. В одном из боев был тяжело ранен рядовой Герасим Григорьевич Корякин. Рана оказалась смертельной, и 25 января 1943 года погибшего героя похорони в х. Форштадт. Здесь же получил тяжелое ранение и рядовой 12 пулеметного батальона Василий Степанович Муравьёв, умерший от ран 30 января 1943 года в полевом госпитале № 2323.

В это же время 24 января 1943 года 19 – я стрелковая бригада, освободив ст. Прочноокопскую, подошла к х. Северо–Кавказскому и концу дня вышла за пределы района. А на левой стороне Кубани части 389 – й стрелковой дивизии шли к Красной Поляне.

Освободив, хутор Красная Поляна и отняв у фашистов три пушки, дивизия продолжала двигаться дальше. А подразделения 1279 стрелкового полка освободили аул Капланово.

24 января 1943 года из штаба 37 армии в Красную Поляну командиру 389 стрелковой дивизии Колобову пришел приказ: «К 21 часу 24.01.43 г. главными силами дивизии выйти на рубеж с. Новокубанское, ведя разведку в направлении Биофабрики».

Выполняя приказ 37-й армии. Л.А.Колобов из Красной Поляны дает боевое распоряжение: «К исходу 25.01.43 г. выйти на рубеж Ровнополье - Блюменфелья, (Новокубанское остается взятым до этого), в готовности с утра 26.01.43 г. наступать в направлении Гулькевичи».

Приказ был выполнен и 389 стрелковая дивизия 26 января 1943 года вышла одним полком к разъезду Коцебу и остальными полками была на подходе к конному заводу № 33. И здесь в лесу произошел бой. Так, дивизия в течение 27 января 1943 года продвинулась на 12 км. освободив 22 населенных пункта.

Встреча населения с войсками Красной Армии проходила как большой праздник. Рано утром, когда еще было темно, люди выбегали на улицу, шли навстречу воинам – освободителям и радостно кричали: «Наши идут, наши освободители!» Они обнимали солдат и командиров, целовали, от радости смеялись и плакали.

Фото 30

27 января 1943 года освобождение района было завершено.

За период оккупации, с 6 августа 1942 года по 27 января 1943 года фашисты нанесли огромный материальный ущерб хозяйству района. Убытки составили 180 миллионов рублей. Оккупантами разграблено и разрушено 28 школ, две больницы, три МТС (машино–тракторные станции) 48 колхозов и совхозов. Фашисты полностью уничтожили галетную фабрику, взорвали спиртовый завод, электростанцию, в поселке Хуторок. Колхозы, совхозы и МТС оккупанты разграбили вывезли в Германию значительную часть сельскохозяйственной техники и машин. За рубеж отправилось все поголовье птиц, 95% поголовье виней, 75 % крупного рогатого скота, и 80% лошадей. Так, в колхозе «Агроминимум» из 60 коров осталась только одна, а в совхозе «Хуторок» из 3000 свиней осталось всего 13. Столь же значительные потери понесли и другие сельхозпредприятия.

В первые дни освобождения были проведены во всех населенных пунктах прошли митинги, посвященные освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На всех собраниях присутствовали воины-освободители.

Жители пос. «Хуторок» в первый день освобождения организовали выпечку хлеба, для воинов выпекли 380 кг хлеба, собрали и передали воинам 1400 кг столовой свеклы, 270 кг табака. 2100 кг зерна, 180 кг. мяса. Много молодых парней и девушек ушли вместе с наступающими частями. Из хутора Ковалевского 45 мужчин ушло помогать войскам наводить мост через реку Кубань. Труженики района помогали воинским частям ремонтировать дороги и станцию Кубанскую. Фронт был очень близко, и все работы приходилось производить под прицелом вражеской авиации. В мастерских «Хуторка» шел ремонт автомашин, тракторных тягачей.

Началась работа под боевым лозунгом: «Наша победа в тылу – это удар по врагу на фронте!»

Фото 31

По традиции ежегодно 27 января в Новокубанском районе проходят торжественные мероприятия, посвященные дню его освобождению от немецко–фашистских захватчиков. В этом году мы все вместе будем праздновать юбилейную дату нашей общей Победы над зверством фашизма – 80-летие Великой Победы.

Фото 32

Мы поздравляем вас с этой знаменательной датой и желаем всем благополучия и мирного неба над головой.

Память о погибших священна и вечна.

ТЕКСТ КИРИЛЛОВА, МИНУТА МОЛЧАНИЯ

………

Январское освобождение

В пожелтевшей от времени районной газете 1943 года, в статье «Раненый зверь», было рассказано об отступлении немецких войск через поселок Хуторок. Я прочту вам эту статью полностью, так как она является подлинным документом тех военных лет.

«В январе, преследуемый нашей славной Красной Армией, враг бежал. Это был неоспоримый факт. Об этом свидетельствовали сотни машин, неимоверно ревущих и день и ночь, проходя по дороге через Хуторок. На машинах, на подводах, едущих иногда в 2 ряда враг спешно эвакуировал награбленное у населения: скот, инвентарь, продукты, мебель, одежду, даже грабли, кадушки, детскую мебель, ванночки – можно было видеть на машинах.

(фото детской коляски тех лет)

В легковых машинах, обложенные награбленными чемоданами, подушками, ехали безвестные, хмурые немецкие офицеры. Они ничем не брезговали, даже собак везли с собой! Гитлеровские командиры «культурно» отступали.

Группами, окруженными немецкими солдатами, проходили военнопленные. Это были не люди, а скелеты в рваной одежде, они ели передвигали свои тела, измученные голодом и долгими переходами. Тех, кто отставал, звери стреляли на глазах у всех. Какой злобой к обнаглевшим собакам наполнялись сердца наших людей, бывших свидетелями этих сцен. Не у одного рабочего сжимались кулаки, не одна женщина плакала, ограбленная и обесчещенная немецкими разбойниками.

Все приближающийся грохот орудийных залпов, вой сирен и машин, ржание лошадей, крики гусей и кур, за которыми рыскали по сараям, как голодные псы, в зеленых мундирах - все это сливалось в один кошмарный вой. Это был вой от бессильной злобы. Это выла стая волков, гонимая победоносной Красной Армией. Но эта страшная музыка не пугала население, наоборот – радовала. Ведь каждый знал, что «наши идут, наши близко!» И каждый невольно шептал: «Родные, идите скорей!»

Награбленного кровопийцам было мало. Враг убил, расстрелял не одну сотню женщин, детей и стариков. Он жаждал мести за свое отступление. Взрывы, клубы черного дыма, а среди них огненные языки поднимались над Хуторком то с одной, то с другой стороны. Рушились и горели здание главной конторы, ремонтный завод, гараж. Изверги не пощадили ни клуба, ни школы, ни детские ясли. Горела ночью кубанская мельница. А на рассвете следующего дня началась трескотня мин на территории завода. Один сильнее другого раздавались взрывы. Рухнула труба, горела галетная фабрика, горели завод и его постройки. 17 млн 260 тыс. по промышленности, 2 млн 960 тыс. по культурно-бытовым предприятиям, 112 мл. рублей по всему комбинату – вот предварительный счет убытков, нанесенных предприятию Хуторка гитлеровской «цивилизованной» армией. Трудно описать ту ненависть к врагу, наполнившую сердца тех, у кого на глазах происходил этот сумасшедший пьяный разгул. Сколько проклятий было послано в адрес врага!

Жители искали самых затаенных мест, где бы скрыться от глаз врага. С детьми на руках женщины бежали в лес, подвалы, траншеи. Последнюю ночь господства врага в Хуторке ни старые, ни малые не сомкнули глаз. Это была напряженная ночь. Сильно раненый зверь – жесток. Вражеская пехота спешила. Это отступали передовые части молниеносно удирающей гитлеровской армии. А на рассвете в разных концах поселка послышались бодрые родные голоса: «Товарищ капитан, здесь фрицы». И команда: «Окружить дом, взять живым». Это были родные, русские слова, это были красные разведчики.

И хотя был еще ранний час, и хотя густой туман и моросивший дождик все окружающее скрывали от глаз – жители узнали наших красных бойцов. Сердце у каждого билось учащенно, на глазах, наворачивались слезы. Слезы радостной встречи с освободителями.

Задымились трубы, надо было согреть и накормить дорогих гостей. Сушили им одежду. Предлагали отдых. Расспрашивали о жизни родных советских людей. А провожали дальше в путь со словами: «Счастливой дороги. Спасибо, родные, за освобождение от фашистского гнета. Идите дальше, несите радость людям. Гоните проклятого врага с родной советской земли».

Статья подготовлена И.Зенцовой 18.02.2025г.

|

Тема: ГЕРОИ ЗЕМЛИ НОВОКУБАНСКОЙ

19.02.2025, 10:19

СИНЕЛЬНИКОВ Алексей Константинович

Мотор надрывно гудел, захлебываясь на подъемах, словно ему не хватало дыхания. Подборщик сбивал пересохшую пыль с валков, она, горькая и густая, окутывала комбайн. Алексей поправил большие очки и до боли в ладонях сжал штурвал. Он словно плыл на большом корабле по безбрежному хлебному морю. Ветер, горячий, порывистый, обжигал лицо. А пшеница. Кажется, звенела, когда поднималась на подборщик. Алексей не спешил, хоть и дал слово до вечера расквитаться с загонкой.

И тут случилось самое страшное. Вдруг к привычному запаху солярки и пыли примешался настораживающий запах гари. Алексей машинально выключил скорость. Разгоряченный комбайн остановился и, нервно подрагивая, не выпускал из своих объятий пшеничный валок. Алексей оглянулся. Рядом не видно дыма. Но вон, из-за косогора, с соседнего поля, взвивается вверх пламя, кучерявится огромными черными кольцами. Оно то опускает свои космы к земле, то угрожающе протягивает щупальца к налитым, отяжелевшим колосьям. А дальше – пшеница нескошенная.

Алексей рывком включил скорость. Комбайн вздрогнул, с неохотой выпустил валок, круто развернулся и помчался навстречу беде. А там уже бушевало зловещее пламя. Трещало и шумело, облизывая своим кровавым языком копну соломы. А вдали по дороге катил мотоцикл. Все ясно: от глушителя искра...

Раздумывать было некогда. Огонь, нон он. Словно разъяренный зверь, глотает свою жертву, черной, дымящейся пастью подбирается ко второй копне, третьей. Мгновение, и стихия охватит всю степь. Алексей решительно ведет комбайн в дым, захватывает подборщиком соседнюю копну соломы и отталкивает ее в сторону. Возвращается за второй, третьей... А позади еще пляшут багровые языки. Но им больше хода нет. Добежав до прокоса и не найдя поживы, они, немного пошипев, словно гремучие змеи от злости, гасли.

Подоспела пожарная, подошли тракторы. Алексей не сходил с комбайна. Он вытер фуражкой вспотевшее лицо, натянул на глаза очки и опять взял курс на свою загонку. О чем думал Алексей оставшуюся половину дня, знал только он, жгучее солнце да безбрежная степь. Но наверно, он вспомнил, как днями торчал возле прицепного комбайна «Коммунар» и «бывалый» тракторист Даниил Петренко первый раз взял его за руку, молча подвел к граблям, что были прицеплены к жатке.

— Садись, Ленька, управляй.

Светлячки загорелись в глазах мальца. До самого вечера не слезал он с сиденья, «управлял» машиной. А вечером узнали об этом дома. Ленька думал, что его будут ругать. Но отец долго взирал на запыленного, вымазанного соляркой сына и, казалось, изучал каждую ниточку его одежонки. Зачем-то перевел взгляд на свои большие, полудившиеся от тракторных рычагов руки, тихо обронил:

— Тяни, сынок.

С тех пор и пошла механизаторская биография Алексея Синельникова. Начиналась она, правда, не с похвальных грамот, которых сейчас не перечесть, а с неудач. Все их помнит Алексей. Помнит и тот день, когда тракторист оставил его в борозде. «Приучайся, Ленька, к самостоятельности». Дал хлопцу в руки рычаги: «Веди машину». Сам ушел на часок отдохнуть после ночной смены. А мотор на втором круге заглох. Помнит Алексей, как плакал он в борозде оттого, что «проклятый трактор» не заводился...

Шли годы. Крепли руки молодого хлебороба, росло мастерство. С жатки он уже перебрался на комбайн. Тракторный мотор мог разбирать с завязанными глазами. Вот тогда-то вместе с друзьями и отправился он на целину. Хлеб убирать. А там приключился конфуз. Приехало туда ребят много. Один другого лучше. А Алексей, чтобы не сплоховать, надел свой шерстяной костюм, рубашку с галстуком и модный берет па голову. Решил щегольнуть.

Прикатили представители из целинных совхозов: «Давай, братцы, быстрее собирайся. Хлеб на корню перестаивает. Вот-вот осыпаться начнет». Забирали «пачками» комбайнеров. А Алексея почему-то обходили. За день почти все ребята разъехались по совхозам, а его так никто и не взял. Подошел председатель одного дальнего колхоза, глянул на Синельникова и к старшему команды:

— Эх, была не была, — махнул он рукой, — забираю вашего стилягу. Больше некого.

Словно обожгло душу Алексею: «Это я-то стиляга?!»

— Зло распирало грудь, — вспоминает Синельников, — никуда не пойду, твердо решил я. С места не двинусь. Буду сидеть, и все тут. А завтра — домой! Подходит ко мне председатель: «Ты, браток, не обижайся. Но вырядился ты, как к теще на блины. А тут целина. Больше выбираем хлопцев с мозолями на руках...»

Пошел тогда Синельников с этим председателем. А в колхозе ему дали не комбайн, а развалюху. Выгрузные тиски вышли из строя, и их сняли совсем. А из бункера женщины насыпали зерно в мешки и руками выгружали в машину.

— Не дело это, — строго сказал кубанский комбайнер, — дальше не поеду, — и завернул комбайн с хлебного поля на стан.

— Как? — удивились механизаторы,

А тут прикатил председатель, развел руками: «Братцы кубанцы, что же это получается?»

А Синельников на полной скорости вел комбайн к мастерским. Гулко застучал, затявкал во дворе металл, посыпались голубые искры электросварки. А утром Алексей заявил председателю:

— Не надо мне ваших женщин с чувалами. Я шнек поставил.

А спустя пару дней все комбайны переоборудовали по примеру Синельникова. Молва о кубанце пошла на всю округу.

Как-то в самый разгар страды из соседнего совхоза приехал представитель:

— Давайте на день вашего кубанца.

— Синельникова?

— Да. Технику надо наладить, а то хлеб осыпается, а комбайны капризничают...

С тех пор прошло много лет. Преобразилась легендарная целила. Многое изменилось и в жизни Алексея. Он стал коммунистом. На его груди засверкал орден Трудового Красного Знамени. Были годы, когда на счету комбайнера значилось до двадцати двух тысяч центнеров зерна, намолоченного за хлеборобское лето. А главное — пришло настоящее мастерство степного капитана. Более двадцати лет водит он свой степной корабль по золотистому хлебному полю, и всегда идет флагманом на больших маршрутах пятилетки.

А забот не убавляется, наоборот, с каждым годом они нарастают. Особенно памятным в Новокубанском колхозе имени Ленина был 1967 год. Механизаторы готовились к юбилейной жатве. А тут как на грех комбайнеров не хватает. Управляющей отделением была тогда энергичная и опытная женщина Мария Самсоновна Кобзева. Но и она растерялась: «Как быть?» Подошел к ней Синельников:

— Дозвольте, Самсоновна, я на двух комбайнах попробую один.

— Как же так?

— А так: один комбайнер и два штурвальных.

Обрадовалась управляющая. И все-таки тревога не покидала ее: справится ли? Но когда увидела, как Синельников неторопливо и заботливо налаживал машины, волнения улеглись. Комбайнер подобрал одного штурвального — Григория Финько. Это старый, опытный хлебороб, знает толк в механизаторском деле, не одну страду провел на колхозных нивах. А вот кого же еще? И тут Алексей вспомнил, как прошлое лето обязанности штурвального выполнял на его комбайне Виктор Фисенко, недавний десятиклассник. Пытливый хлопец, словно прилип к машине: выдать, любит технику.

Как-то встретил Синельников этого паренька:

— Эх, Витя, помнишь на хлебах? Комбайн гудит, колос к колосу на подборщике. Кругом жаркая степь. А ты словно за штурвалом корабля.

И словно задел что-то у парня внутри. Виктор заговорил, заторопился, будто боялся, что не успеет высказать главное.

— Леня, возьми, — умоляюще попросил он.

— Я так и знал, — улыбнулся Синельников, — не усидишь дома, опять сядешь за штурвал.

...Безбрежная кубанская степь. Словно отяжелела она от хлебов. Только тенистые лесополосы расквадратили ее своими стройными рядами. На загонке одни за другим движутся два самоходных комбайна. На одном — Виктор Фисенко, а па другом — Григории Финько. Алексей же пошел по полю, вдоль следа, где прошли агрегаты. Наклоняется над стерней, засовывает руку в копну свежей соломы, берет в руки горсть мягкой половы, выдувает ее. Нет, не остается на ладони зерна. Значит, хорошо идет обмолот.

Не терпит Синельников брака. Такой уж характер у него. Заметит недоделки, будь то друг, приятель, по первое число отчитает. Было же. Поехал он вместе с одним комбайнером на обмолот пшеницы. Обошли круг — у Синельникова полный бункер зерна, а у соседа — нехватка. Остановил Алексей свой комбайн, подошел к соседнему агрегату. Поднял руку. Тот остановился. Комбайнер сошел с мостика.

— Где зерно, варвар ты этакий?

Тот краснеет, пожимает плечами. Идут вдвоем к копне соломы и находят в ней невымолоченную пшеницу.

— Будешь перемолачивать, — спокойно заключил Алексей и пошел к своему агрегату.

— Карабкаешься, Синельников, — ядовито бросил ему вслед бракодел, — Поди, слава не дает покоя. Так не с тех, с кого надо, узоры снимаешь...

— А надо бы с тебя снимать? — повернулся Алексей.

Комбайнер искоса смотрел на Синельникова. Молчал. Он, наверное, вспомнил, какое все добротное, словно навек сделанное, выходит из рук этого плотного неторопливого крепыша. Вспомнил он, наверное, и то, что Алексей при серьезных дебатах обычно держится в стороне. Но к нему всегда почему-то обращаются, будто для заключительного слова. И если Синельников скажет коротко: «Верно», спор гаснет, как залитый водою костер. И вот сейчас комбайнер почему-то обмяк, не стал больше упорствовать, втянул голову в плечи и побрел к агрегату. А вечером с остервенением водил комбайн по сжатым загонкам, перемолачивал солому.

Нет, Алексей Константинович не за личное печется. Общую, колхозную неудачу он воспринимает как свою. А если у человека беда, он подает руку на помощь. Казалось бы, какое дело Синельникову до того, что у молодого комбайнера Анатолия Милащенко не ладится с агрегатом. Паренек старательный, с охотой берется за дело. Но Алексей знает, с пылу, с жару не получится, требуется опыт. И Алексей узнает в парне себя в юношестве: та же робость, неуверенность, та же запальчивость. Вот тут и нужны человеку добрый совет, поддержка, крепкое плечо товарища, на которое можно опереться прочно.

Остановился у Анатолия комбайн. Повозился он, повозился у машины — да к Синельникову бегом:

— Алексей Константинович, из-под шкива — искры, — с тревогой сообщил он.

Синельников передает комбайн штурвальному и идет к «искрящему» агрегату.

— Заводи, — приказал он Анатолию. Мотор взревел. Заработал агрегат. Алексей смотрел на шкив, словно силился сквозь металл рассмотреть помехи.

— Слышишь? — глянул он на Анатолия. — Трет...

Анатолий на всякий случай кивнул головой. Что он мог расслышать в густом басовитом рокоте стальной махины? Отпустили балансирные пружины, отрегулировали комбайн. Все сделали вдвоем. А когда закрепили последнюю гайку, Алексеи тщательно вытер ее паклен и, обращаясь словно не к Анатолию, а к комбайну, обронил:

— Машина — это как сердце. Ее надо уметь слушать. Вот когда уловишь, что ритм ее отдается тут, — и он ткнул себя пальцем в грудь, — тогда порядок. Считай, подружился с машиной. Уразумел?

— Все ясно, Алексей Константинович, — окрыленный доброй поддержкой ответил Анатолий. — Спасибо за подмогу!

— Ну, а теперь езжай.

Милащенко не спеша сел за штурвал, включил скорость, и комбайн плавно тронулся по тучным хлебам, навстречу утреннему июльскому солнцу. Пошел уверенно, ровно.

— Будешь капитаном, — улыбнулся Алексей. Затем достал из кирзовой сумки конспекты и отправился к большаку.

— Куда, Алексей Константинович? — поинтересовался я.

— В Армавир. В вечерний университет марксизма-ленинизма. Сегодня у нас занятия, — озабоченно ответил комбайнер. — Не опоздать бы.

Еще тогда я знал его большую мечту. Алексей Константинович готовился сдавать экзамены в Кубанский сельскохозяйственный институт.

Несколько лет спустя журналистские пути-дороги опять привели меня в Новокубанский район. Март торопливо шагал по Кубани. На пригорках запестрел боярышник, ивняки показали свои пушистые седые сережки, на выгребах зашумели чибисы.

В рейсовом голубом автобусе, битком набитом пассажирами, я добирался до поселка. На каждой хуторской остановке люди садились с шумным кубанским говорком, торопливо рассовывали под сиденья свои сумки. Машина трогалась с места. Сердито фыркая мотором и мягко шурша скатами по проселочной накатанной дороге, она быстро катила среди безбрежного изумруда озими.

Я сошел на знакомой мне остановке. На обочине дороги, уткнувшись радиатором в лесополосу, стоял видавший виды сельский «газик», Чуть поодаль кто-то склонился над посевами пшеницы. Я узнал в нем главного агронома колхоза имени Ленина Василия Кузьмина Белоусова.

— Зеленеет пшеница, — словно оправдывался он. — Наперекор стихии выстояла. Синельниковская... Ребята постарались. И землю хорошо заправили, и посеяли в сроки. Все сделали, как у Владимира Первицкого. Друзья они большие. Ездят друг к другу в гости и за опытом. Узнал Синельников, что у Первицкого урожай пшеницы вышел высокий, подался к нему: «Как получили?» А тот не таит секретов. Все рассказывает до подробностей. Когда звено Синельникова приступило к севу, Первицкий в горячую пору выкроил время, чтобы побывать в звене друга и самому убедиться, как закладывается фундамент будущего урожая; может, добрый совет, подмога какая потребуется.

— Большой хозяин, этот Синельников. Настоящий хлебороб,—заключил Белоусов.—Если подсчитать, сколько хлеба убрал Алексей Константинович за свои двадцать механизаторских лет, то, пожалуй, и в десять эшелонов не уберешь. А он все набирает темпы. Летом 1971 года он работал уже не на двух, а на трех комбайнах, взяв себе в помощники трех штурвальных. И не подвел. Работал на совесть. И выработка этой тройки была не ниже других. Намолот доходил до 40 и больше центнеров с гектара — это выше, чем у многих комбайнеров.

Я узнал от колхозного агронома, что Синельников уже руководит крупным звеном. И теперь он отвечает не за одну культуру, а за все, что выращиваются на земле, которая закреплена за дружным коллективом механизаторов.

— Во-он его ребята, уже готовят поля под сев подсолнечника, — указал главный агроном ,на два агрегата, которые черными жуками неторопливо ползли у кромки синеющего горизонта. — Забот у него теперь, как говорится, невпроворот. Надо работать самому и коллективом руководить. Ребята стараются, чтобы отсеяться до приезда звеньевого, порадовать его.

—-- А где же Синельников? — не удержался я от вопроса.

— В столице! — с подчеркнутой радостью ответил главный агроном. — Решает большие дела...

Не без гордости я узнал, что мой старый знакомый — делегат XXIV съезда партии и уехал в Москву на большой форум коммунистов страны. Когда Синельников возвратился домой, мы встретились с ним как старые друзья. Он провожал меня далеко за околицу. И доверительно рассказывал:

— Это были самые дорогие и памятные дни в моей жизни. Я на съезде представлял а всю партийную организацию нашего Новокубанского района. И приятно было, когда я получил две телеграммы, которые прислали ребята нашего звена. В первой они сообщили, что в срок закончили сев ранних яровых культур, а во второй — поздравили меня с высокой наградой Родины — орденом Ленина и Золотой Звездой Героя, которую мне вручили в столице...

Вскоре я еще раз встретил Алексея Константиновича. Уже в Краснодаре. На улице Красной. Дело было под Новый год. Он куда-то спешил. Под мышкой у него была объемистая связка книг, толстые ученические тетради.

— В студентах хожу, — добродушно улыбнулся Синельников. — Грызу гранит науки. Пятый курс агрофака добиваю.

Шагал я по городским улицам и все думал и думал о жизни знатного механизатора. При этом я твердо знал: Алексей Константинович успешно закончит институт и получит диплом — паспорт мудрости хлеборобской, документ разума законодателя полей, которым готовится стать звеньевой. И еще не один раз он выйдет на родные нивы, склонит голову перед буйным пшеничным колосом, который будет платить за заботу и ласку хлеборобскую полновесным зерном.

А.Пересветов. Степной капитан. Книга «Их труд - подвиг» т. 2, 1973.

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

15.02.2025, 21:23

РГИА / Фонд 1488 . Планы и чертежи гражданской архитектуры (коллекция) / Опись 4. . / Дело 132. Ставропольская губерния, город Прочноокопск. Деревянный дом комиссара и лекаря карантинной заставы. План, фасад, разрез. Копии ( 1835г./ 3л.)

РГИА / Фонд 1488 . Планы и чертежи гражданской архитектуры (коллекция) / Опись 4. . / Дело 133. Ставропольская губерния, город Прочноокопск. Проект деревянного соляного магазина при меновом дворе. План, фасад, разрез ( 1835г./ 1л.)

РГВИА / Фонд 827 . Инженерный департамент Военного министерства, г.Петербург. . / Опись 9. . Архив Департамента / Дело 378. Опись планов, чертежей и дел, присланых в архив из г. Прочноокопск ( 1801-1844 гг.)

РГВИА / Фонд 26 . Военно-походная канцелярия е.и.в., г.Петербург / Опись 1. . Журналы входящих и исходящих документов / Дело 394. Донесения Гос. Имп-ру (частью вход. бумаги к гр. Аракчееву) с 1 января по 23 апреля, с 3 сентября по 26 декабря 1808 г. и 16 января 1809 г. Инсп. и судн. части (форм. сп. и докум.). Пособия воен.-служищим. Воен. действия на Кавказе. Занятие Таганрогск. драг. п. поста Овечий брод на р. Кубани. Увеличение числа ун.-оф. в Уланск. Цесаревича и в л. гв. Конном п-х. Выпуск находившихся при 2 кадетск. корпус "для научения порядку воен. службы" дворян оф. в армию (имен. и форм. сп.). Прием г.-м. Бельгардом должности коменданта кр. Свеаборга (вед.). Пополнение Оренбургск. драг. п. лошадьми. Препровождение в Финляндск. арми. денег, вещей. продовольствия. боев. Припасов, выздоровевших из госпиталей. Инсп. Смотры: Кинбурнск. Драг., Белорусск. Гусар., Сибир. И Малорос. Грен., Апшеронск. И Одесск. Мушк. (ведом.), Ревельск. Гарн. П-в, Динаминд., Перновск., Митавск. Гарн. Б-нов. Осмотр Виленск. И Несвижск. Арт. Парков, Георгиевск., Шерешевск., Одесск., Херсонск., Крымск., Слонимск., воен. Госпиталей. Передвижения: Глуховск. Кирас., Киевск., Сибирск., СПБургск., Стародубск., Харьковск. Драг., Донск. Каз. Карасева 1, Либавск., Ширванск., Селенгинск. Мушк., 26, 30 егер., Роченсальмск. И Фридрихсгамск. Гарн. П-в, Вильманстрандск. Гарн. Б-на, 3 и 21 арт. Бриг. (вед. И маршр.). Следование конв. Команд Тамбовск., Якутск., Костромск., Днепровск. Мушк., 28 32 егер. П-в в Владимирск. Рекр. Депо. Отпуск рационов оф. Невск., Полоцк. Мушк., 25 егер. П-м, вещей-Апшеронск. Мушк. П. Денежн. Награда рот л. Гв. Егерск. П. Удовольствование жалов., провиант. И фуражем, за сентябрьскую треть 1807 г., 3, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, Сибирск. Арт. Бриг., арт. Гарн. Киевск., Роченсальмск., Казанск., Оренбургск., Шостенск. Порох. Завода. Благополучие по Оренбургской линии и в гор. Астрахани. Происшествия в войсках. Набег Закубанцев 28-29 октября 1808 г. На пост Убежный и Прочноокопск. Станицу и стычка с ними Таганрогск. Драг. И Суздальск. Мушк. П-в (л. 4-6). Счет о потребной сумм на построение прусских касок (л. 233). Стоимость экипировки лейб-гусар. Оф. (л. 332-335). Состав 1-25 див. (л. 527). Вход. Журн. К этим донес. См. оп. 151, № 149. Л. 686. Полный/Краткий заголовок ( 01.01.1809-16.01.1809/ 686)

https://online.archives.ru/search/?q=Прочноокопск

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

15.02.2025, 21:18

РГВИА / Фонд 1 . Канцелярия Военного министерства, г.Петербург. . / Опись 1. . Канцелярия Военного министерства / Дело 2205. О поручении генералу Булгакову заготовки в запас провианта в Прочноокоп, Моздок и Георгиевск и о постройке там магазинов ( 1809-04-04 - 1810-11-15/ 48л.)

РГВИА / Фонд 14257 . Штаб войск Кубанской области / Опись 1. . Штаб / Дело 53. Переписка вр. командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта Козловского В.М. и командующего войсками правого крыла Кавказской линии, штабов войск на Кавказской линии и в Черномории и правого крыла Кавказской линии с начальником правого фланга Кавказской линии, командующим Усть-Лабинским участком, заве-дующим нижним участком кордо-на Лабинской линии и др. о по-стройке двух предмостных земля-ных укреплений при мостах через р. Кубань у станиц Прочноокоп-ской и Тифлисской ( 4 сент. 1854 г.–15 окт.1858 г./ 38л.)

https://online.archives.ru/search/?q=Прочноокоп

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

15.02.2025, 21:09

РГИА / Фонд 1341 . Первый департамент Сената / Опись 99. . / Дело 1974. Первый департамент Сената. Об устройстве почтового сообщения между Ставрополем и Прочным Окопом и об учреждении в Прочном Окопе почтовой конторы. ( 16.04.1857г./ 3л.)

РГВИА / Фонд 14257 . Штаб войск Кубанской области / Опись 2. . Дежурство / Дело 74. Отношение ставропольского гражданского губернатора командующему войсками правого крыла Кавказской линии об открытии почтового тракта между г. Ставрополем и Прочным Окопом и соединении почтовым сообщением крепости Нальчик с Военно-Грузинской дорогой ( 28 сент.1857 г./ 4л.)

РГВИА / Фонд 14257 . Штаб войск Кубанской области / Опись 3. . Штаб / Дело 224. Переписка вр. командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта Козловского В.М., штаба войск, командующего войсками и штаба войск правого крыла Кавказской линии с главнокомандующим От-дельным Кавказским корпусом генерал-адъютантом Муравьевым Н.Н., Главным штабом войск, на Кавказе находящихся, штабом корпуса, начальниками центра и правого фланга Кавказской линии и др. об учреждении государственного почтового сообщения между г. Ставрополем и Прочным Окопом. ( 1 марта 1856 г.–3 окт.1857 г./ 44л.)

https://online.archives.ru/search/?q=Прочным+окопом

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

15.02.2025, 21:06

РГИА / Фонд 1341 . Первый департамент Сената / Опись 99. . / Дело 1974. Первый департамент Сената. Об устройстве почтового сообщения между Ставрополем и Прочным Окопом и об учреждении в Прочном Окопе почтовой конторы. ( 16.04.1857г./ 3л.)

РГВИА / Фонд 1 . Канцелярия Военного министерства, г.Петербург. . / Опись 1. . Канцелярия Военного министерства / Дело 39430. О найме в пос. Прочном Окопе дома Г. Некрасовой для лазарета 19 артиллерийской бригады ( 1883-02-04 - 1883-09-30/ 17л.)

РГВИА / Фонд 13454 . Военное управление на Кавказской линии и в Черномории / Опись 2. . Пограничная часть (пограничное отделение); особая канцелярия по управлению мирными горцами (канцелярия по управлению мирными горцами) / Дело 469. Переписка вр. командующего на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта Заводовского Н.С. с начальником правого фланга Кавказской линии и генерал-майором Султаном Азамат-Гиреем о заключении договора между закубанскими кабардинцами, ногайцами и абазинцами о прекращении «хищничеств и воровства» и учреждении временного суда для закубанских горцев в крепости Прочном Окопе. . ( 6 февр.–12 апр.1847 г./ 10л.)

https://online.archives.ru/search/?q=Прочном+окопе

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

15.02.2025, 20:56

АРХИВЫ о ПРОЧНООКОПСКОЙ МТС

РГАСПИ / Фонд -112 . Политическое управление Наркомата земледелия СССР (1933-1943) / Опись 29. . Политотделы МТС Азово-Черноморского края ПУ НКЗ СССР / Дело 167. Прочноокопская МТС Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 773. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 774. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 775. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 776. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 769. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 768. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 770. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 771. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 772. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 57. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 777. Краснодарский край, Ново-Кубанский район, Прочноокопская МТС, Указ от 17.08.1951 г. Полный/Краткий заголовок

РГАЭ / Фонд 7486 . Объединенный фонд "Министерства сельского хозяйства":. . 1. Наркомат земледелия СССР. 07.12.1929-01.10.1932. . 2. Наркомат земледелия СССР. 01.10.1932-15.03.1946. Министерство земледелия СССР. 15.03.1946-26.03.1946. . 3. Министерство земледелия СССР. 26.03.1946-04.02.1947. . 4. Министерство сельского хозяйства СССР. 04.02.1947-15.03.1953. . 5. Министерство сельского хозяйства и заготовок СССР. 15.03.1953-25.11.1953. . 6. Министерство сельского хозяйства СССР. 25.11.1953-30.05.1957. . 7. Министерство сельского хозяйства СССР. 30.05.1957-14.11.1985 / Опись 58. . Наградные дела передовиков сельского хозяйства / Дело 99. Наградное дело на передовиков сельского хозяйства, получивших высокие урожаи: Прочноокопская МТС. Указ от 13 июня 1952 г. Полный/Краткий заголовок

https://online.archives.ru/search/?q=Прочноокопская

|

Тема: Станичная история. Прочноокопская.

15.02.2025, 20:51

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 1. Рапорт состоящего в крепости инженер-поручика Петрова генерал-майору Коноплину С.А. с формулярным списком своего денщика Петрова ( 3 июня 1801 г./ 3л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 2. Смета на перестройку ветхих зданий крепости с указанием потребного количества рабочих, инструментов, др. материалов, составленная инженер-поручиком Чухниным ( 10 окт. 1808 г./ 71л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 3. Приходо-расходная книга денежных сумм, выданных военнослужащим на производство строительных работ ( 7 авг. 1809 г.-30 нояб. 1811 г./ 22л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 4. Приходо-расходная книга денежных сумм, выданных капитану Суздальского мушкетерского полка Зергелю ( 27 авг. 1809 г.-28 июня 1812 г./ 15л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 5. Журнал исходящих рапортов о состоянии работ по строительству провиантских магазинов ( 7 сент. 1809 г.-12 авг. 1810 г./ 28 л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 6. Ведомость о количестве рабочих при производстве строительных работ ( 1 авг.-17 сент. 1810 г./ 3л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 7. Журнал регистрации работ, проводимых при строительстве 6 провиантских магазинов ( 22 окт. 1810 г.-22 апр. 1811 г./ 8л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 8. Отчеты и ведомости о ремонтно-строительных работах, приходе и расходе денежных средств ( 1 янв. 1811 г.-30 июня 1812 г./ 81л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 9. Журнал исходящих рапортов о строительстве провиантских магазинов ( 1 янв.-23 июля 1811 г./ 17л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 10. Отчеты и приходо-расходные ведомости о произведенных строительных работах ( 1 янв. 1812 г.-янв. 1816 г./ 61л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 11. Журнал исходящих документов о строительстве провиантских магазинов, ремонте зданий, производимых под руководством капитана Суздальского пехотного полка Зергеля ( 9 янв.-14 авг. 1812 г./ 22л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951 / Опись 1 / Дело 12. Ведомости расхода материалов при постройке каменных провиантских магазинов ( 31 янв. 1812 г.-1 янв. 1813 г./ 50л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951 / Опись 1 / Дело 13. Ведомости расхода материалов при постройке каменных провиантских магазинов ( 2 авг. 1812 г./ 4л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 14. Годовой отчет о ремонтно-строительных работах в 1812 г. ( Янв. 1813 г./4л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 15. Ведомость о заготовленных материалах и денежных расходах на строительство провиантских магазинов за янв., июль, окт., нояб. ( Янв.-нояб. 1813 г./ 54л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 16. Ведомость о заготовленных материалах и денежных расходах на строительство провиантских магазинов ( Авг.-сент. 1813 г./ 8л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 17. Приходо-расходная книга материалов и припасов ( 1 янв. 1814 г.-9 июля 1816 г./ 4л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 18. Годовой отчет о ремонтно-строительных работах в 1813 г. ( Янв. 1814 г./ 4л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 19. Годовой отчет о ремонтно-строительных работах в 1814 г. ( 1 февр. 1815 г./ 10л.)

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 20. Годовой отчет о ремонтно-строительных работах в 1814 г. ( 1 февр. 1815 г./ 17л.)

https://online.archives.ru/sea...amp;page=1

Российский государственный военно-исторический архив / Фонд 14951. Прочноокопская крепость / Опись 1 . Инженерная команда / Дело 21. Опись дел, составленная в Центральном государственном историческом архиве Грузии ( 1957 г.)

https://online.archives.ru/sea...amp;page=2

РГВИА / Фонд 395 . Инспекторский департамент Военного министерства / Опись 149. . 3-е отделение (по наградам, пенсиям, пособиям и по личному составу чиновников военного ведомства) / Дело 138. По отношению директора Канцелярии Военного министерства, с препровождением представления командира Кавказского корпуса, пожалованного денежного пособия полковнику Вильде, и о награде знаками военного ордена казаков, за отличие против горцев, напавших на них во время следования из укрепления Махошевского в Прочный окоп ( 31 мая-17 авг. 1843 г./ 16л.)

РГВИА / Фонд 13454 . Военное управление на Кавказской линии и в Черномории / Опись 3. . Строительная часть (инженерная часть, инженерное отделение) / Дело 59. Переписка командующих войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенантов Вельяминова А.А. и Граббе П.Х., штаба войск с наказным атаманом Кавказского линейного казачьего войска, начальником Кубанской линии и др. о состоянии инструментов на участках Кубанской линии, упразднении редута Святого Николая, перевозке инструментов в Прочный Окоп и продаже негодных инструментов; ведомости. . ( 26 марта1837 г.-2 февр.1839 г./ 125л.)

РГВИА / Фонд 14257 . Штаб войск Кубанской области / Опись 3. . Штаб / Дело 97. Переписка командующего войска-ми и штаба войск правого крыла Кавказской линии с и.д. начальни-ка артиллерии и начальником ин-женеров правого крыла Кавказской линии, воинским начальником крепости Кисловодской и др. об учреждении артиллерийского склада в крепости Кисловодской и переводе Прочноокопского крепо-. . стного артиллерийского управле-ния из г. Георгиевска в крепость Прочный Окоп. ( 27 янв.–5 авг.1859 г./ 24л.)

РГВИА / Фонд 14257 . Штаб войск Кубанской области / Опись 3. . Штаб / Дело 373. Переписка начальника правого фланга Кавказской линии с коман-дующим войсками на Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенантом Гурко В.И. и штабом войск, начальниками Кубанской и Лабинской линий и др. о нападе-нии горцев на полковника Вильде, следовавшего с конвоем из укреп-ления Махошевского в Прочный Окоп, 9 апр. 1843 г. ( 14 апр.–26 мая 1843 г./24л.)