| Frollo Агеев Вадим Вячеславович Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений FrolloТема: Поколенная роспись Пузанковых

2.09.2024, 22:30

Здравствуйте.

На кладбище бывшего с. Крылатское (сейчас в черте Москвы) сохранился фрагмент каменного надгробия Анастасии Ивановны Пузанковой (скончалась 30 апреля 1918 г. в возрасте 40 лет). Не Ваша ли это Пузанкова?

|

Тема: Серебряно-Прудская волость

25.04.2018, 3:23

с. Красное

Версии о происхождении названия приводятся в книге Волкова А.И. «Край Серебряно-Прудский» (М., 2003, стр.159):

«Название произошло от древнерусского слова “красное” — “красивое”. Есть еще версия, что с. Красное названо в честь г. Красный (Зарайск) (XIII в.) ...»

|

Тема: Серебряно-Прудская волость

25.04.2018, 3:05

С. Подхожее.

Версии о происхождении названия села по книге Волкова А.И. «Край Серебряно-Прудский», изданной в Москве в 2003 г., стр.305-306:

«Происхождение названия с. Подхожего имеет несколько версий.

Первая — село было сторожевым пунктом в цепи укреплений Московского княжества, на подходе татаро-монголов, которые шли грабить Коломну, Москву. Отсюда и произошло название села. Вторая — село связано с историческими событиями 1380 г. Через эти места, на подходе к Куликову полю двигалось Московское ополчение. Село было расположено на подходе к месту сражения и являлось пунктом сбора и стоянок ратников. Кстати, в 1960-е гг. при рытье пруда и насыпке плотины экскаваторщик “Сельхозтехники” выкопал древнее захоронение, предположительно, павших воинов XI—XVI вв. Третья — “название, по-видимому, указывает на то время, когда крестьяне пользовались правом свободного перехода с земель одного вотчинника на земли другого. На землю графа Шереметева <...> охотно переходили крестьяне с других земель, отчего и самое село могло получить название Подхожего”. Четвертая — от слов “отхожая земля”, пустошь, отдельное место, не входящее в тягловый надел. Пятое — от трансформированного названия Отхожий кор».

Поспелов Е.М. в своей книге «Географические названия Московской области: топонимический словарь» (М., 2008) приводит следующие объяснения названия этого села (стр. 427-428):

«В словаре В.И. Даля упоминается подхожий стан послов — “временное пристанище, откуда они едут к приему”. Это позволяет предполагать, что и рассматриваемое селение когда-то было временным, находилось на подходе к какому-то другому (например, к Веневу, до которого около 25 верст). Высказывалось предположение ..., что название Подхожее представляет собой искаж. Подгоща, где гоща — “место, где лес был сведен под пашню, подсека”».

Слово «кор» приводится в Словаре русского языка XI-XVII вв. (М., 1980. Вып. 7, стр. 354-355):

Корь (кърь) и коръ – 1) место, расчищенное под пашню; 2) небольшой лес, кустарник, выросший на месте выкорчеванного леса; 3) небольшой лесок или отдельные деревья (использовавшиеся как межевой знак) || пень, ствол старого дерева (как межевой знак).

Одно из самых ранний упоминаний о с. Подхожее находится в «Платежных книгах Моржовского стана», составленных по письму и мере князя Василия Яковлевича Волынского и Ивана Афанасьевича Нащокина в 1594—1596 гг. (цит. по: Писцовые книги Рязанского края. XVI век. Т. 1. Вып. 1. Рязань, 1898, стр. 196):

«За боярином за князем Федором Ивановичем Хворостиным – с. Отхожекоур; в живущем полчети и пол-полтрети сохи, и 3 ч. пашни; а в пусте ч. и пол-пол-полтрети и пол-пол-полчети сохи, и 2 ч. пашни».

Слово «кор» приводится в Словаре русского языка XI-XVII вв. (М., 1980. Вып. 7, стр. 354-355):

Корь (кърь) и коръ – 1) место, расчищенное под пашню; 2) небольшой лес, кустарник, выросший на месте выкорчеванного леса; 3) небольшой лесок или отдельные деревья (использовавшиеся как межевой знак) || пень, ствол старого дерева (как межевой знак).

Любопытно, что на Плане генерального межевания 1785 г. с. Подхожее стоит на рр. Старакашевки, Подосинки и Комяковки. Таким образом, р. Татарки на карте нет. Существовали ли она в народной памяти в то и в более раннее время или это всего лишь поздний гидроним?..

|

Тема: Серебряно-Прудская волость

25.04.2018, 2:10

с. Серебряные Пруды

Легенды о происхождении названия села по статье Волкова А.И. «Земля Серебряно-Прудская: XVI—середина XX века. Краткий исторический очерк», опубликованной в «Московском журнале» № 8 (212) за август 2008 г., стр. 4-5:

«Ни один из имеющихся на данный момент источников не дает ответа на вопрос: откуда такое название? По утверждению некоторых исследователей, в частности П.И. Малицкого (“Приходы и церкви Тульской епархии”. Тула, 1895), “с (правильнее “до” – Frollo) XVIII столетия Серебряные Пруды имели значение города, но при разделении государства на губернии и провинции в 1708 году о них уже как о городе не упоминается; следовательно, в это время они как город упразднены и обращены в село”. Здесь очевидным является лишь тот факт, что современный поселок — районный центр Серебряные Пруды — унаследовал свое название от одноименного города, а затем и села.

Существует немало версий (преимущественно легендарных) происхождения интересующего нас топонима. Например, такая: якобы однажды Екатерина II с князем Потемкиным проезжала по этим болотистым местам, которые пришлись ей не по нраву. День стоял солнечный, в воде ярко отражались облака, и фаворит, чтобы развеять недовольство императрицы, убедил ее, что тут вовсе не болота, а красивые пруды, где “небо играет серебром”. Вот потому и следует называть этот край Серебряными Прудами. Согласно другой версии, предприимчивые серебрянопрудцы за провоз купеческого товара по многочисленным здешним переправам и мостам брали плату исключительно серебром. Третья версия основана на предании, что Пруды как укрепленный пункт отстроил князь Борис Васильевич Щепин-Оболенский по прозвищу Серебряный — боярин, воевода, видный деятель периода правления Ивана Грозного. <…> Есть еще одна версия — географическая. Как писал вышеупомянутый П. И. Малицкий, “название села можно предположительно объяснить из местных его условий. Село раскинулось на низменном ровном месте поселками, отдаленными друг от друга большими болотистыми пустырями, на которых после весеннего разлива воды и в осеннее время скопляется так много маленьких лужаек-озерков, что эти пустыри представляются как бы унизанными серебряными бляхами”».

Возникновение и ранняя история села по книге Волкова А.И. «Край Серебряно-Прудский в документах», изданной в Москве в 2013 г., стр.11:

«О возникновении села Прудов существует много преданий и легенд. Одно из преданий гласит, что за пределами Московского княжества, на Диком Поле, беглыми крестьянами на р. Осетре был основан вольный холопий городок. Он существовал до тех пор, пока граница княжества не достигла этих мест, а получившие прощение бывшие беглые остались служить на охране Засечной черты. Впоследствии они сменили ратную службу на хлебопашество. Так ли это было или не так, но дух вольнолюбия и бунтарства был присущ местному населению вплоть до XX в.

Первые из ныне известных ссылок о поселении предположительно встречаются в писцовой книге г. Венева и Веневского уезда за 1571—1572 гг.: “Деревня Пруды на Ржавце, а в ней крестьян 3 двора, да 4 двора пустые...” Но этот факт подвергается серьезным сомнениям. Слово “ржавец” означает ржавое болото, реку или ручей (ржавые, железистые) из болота. А Пруды находились в первую очередь на р. Осетре. И как писцы могли не заметить тогда еще полноводную реку Осетр? Хотя Ржавцем может быть и Аксень, и Осот, но они до сих пор чистые. Да и населенных пунктов с таким названием в нашей полосе было много (Пруды, Прудки, Прудища). Поэтому для нас год основания Прудов остается до сих пор открытой темой.

Появление на левом берегу р. Осетра, в устье р. Аксень, крепости, которая впоследствии была названа Прудами, стало результатом стечения целого ряда обстоятельств. Во-первых, она находилась в приграничном пространстве; во-вторых, входила в цепь укреплений границ Московского княжества, была в составе Большой Засечной черты; в-третьих, вотчинником Прудов был князь, воевода Б.В. Серебряный, руководивший укреплением Тульской Засеки, в-четвертых, крепость находилась на пересечении торговых путей.

Что же представляли собой Пруды? Возможно, по обыкновению того времени крепость имела форму прямоугольника с рублеными стенами и башнями по углам. Стратегическое положение крепости было исключительно выгодным. Максимально были использованы природные условия. Она располагалась на высоком берегу тогда еще полноводного Осетра. С двух сторон (юга и востока) была защищена реками Аксень и Осетр. С севера и запада — другими водными преградами: болотом, прудами и запрудой. Речка Осот, впадавшая с северной стороны в р. Аксень, была запружена, вследствие чего был образован пруд, переходящий в болото и подступающий к непроходимому лесу, а с западной стороны он преграждался Чертовым прудом. Это создавало надежную естественную преграду от неприятеля до Мягковского бугра. Контуры этого пруда внушительных размеров можно увидеть на старинных картах. Сохранилось старое название этих мест — Прудва. В словаре Брокгауза и Ефрона на карте близ Прудов также встречается название местности — Прудва. По мнению специалистов, это слово означает — запруда, пруд. Кстати, слова “пруд”, “прудки” и по-старорязански означали — запруда, плотина, гать. От них и произошло название населенного пункта — Пруды.

Селению Пруды пришлось пройти через множество испытаний. Казаки его гарнизона не раз сидели в осаде, выдерживали натиски неприятеля. Острог часто уничтожали завоеватели и пожары. Но вновь из руин и пепла вырастали рубленые крепостные стены.

По своей сути Пруды были “малым градком”, имевшим военное, а не торгово-ремесленное значение. Он не имел посада, только рубленый город — острог. А расположенные поблизости слободы застраивались хаотично. Крепость контролировала торговый путь и дорогу на Зарайск и Коломну.»

Вновь процитирую книгу Волокова «Край Серебряно-Прудский» за 2003 г., стр. 17:

«В конце XVI в. вотчинником в Поосетровском крае становится Борис Камбулатович Черкасский. В “Платежных книгах Моржовского стана”, составленных по письму и мере князя Василия Яковлевича Волынского и Ивана Афанасьевича Нащокина в 1594—1596 гг., сказано: “За боярином за князем Борисом Конбулатовичем Черкасским — село Пруды да две деревни, да починок живущих, в живущем соха и полчети сохи, а в пусте за диким полем и полчети и полполтрети сохи, и не дошло 4 чети пашни”».

|

Тема: Серебряно-Прудская волость

25.04.2018, 1:32

История Серебряно-Прудского края до конца XVI века.

По книге Волкова А.И. «Край Серебряно-Прудский», изданной в Москве в 2003 г., стр.11-15.

«В XII—XIV вв. край пережил экономический и политический подъем, выдвинувший его в ряд сильнейших княжеств на Руси. В эти времена возникли почти все основные города этой земли: Рязань, Пронск, Михайлов, Венев, Новгородок на Осетре, Свиненск, Осетр и др.

В конце XII в. Рязанское княжество раздробилось не ряд удельных княжеств, и с 1185 г. наш край вошел во владения пронского удельного князя.

<…>

По преданию, в наших краях, на высоком берегу речки Полосни, располагался летописный Белград — древний город Рязанского княжества, сожженный в 1208 г. Великим князем Всеволодом Большое Гнездо, затем заново отстроенный, но в 1237 г. окончательно разрушенный татаро-монголами, как упоминается в Воскресенской летописи: “И град Пронск и Белград и Ижеславец разори до основания и все люди без милости изсекоша”.

В том же году татаро-монголы покорили крепости Михайлов, Зарайск, до основания разорили Серебряные Пруды, соседний город Гремячее и город Осетр, по преданию находившийся в нашем крае. <…> Одна из легенд гласит, что, наступая на Москву, татарское войско обложило городище. Его воевода и жители не пошли на поклон врагу и не стали сдаваться. После продолжительного штурма враги приступом взяли городище. Взбешенные завоеватели жестоко расправились с населением, до смерти замучили детей воеводы, Анну и Дмитрия. В честь убиенных на карте района остались названия населенных пунктов — Аннино и Дмитриевка.

<…>

В 1380 г. хан Орды Мамай пошел на Москву, чтобы вернуть князя Дмитрия Ивановича к полному повиновению. Весной 1380 г. его полчища переправились через Волгу и остановились на берегах Воронежа. Готовился к походу и Дмитрий Иванович. Седьмого сентября русские уже были на Куликовом поле, которое располагается в 100 км от Серебряных Прудов. По нашей земле, по нашему краю подходили отряды князя к месту великой битвы. Здесь они делали привалы, формировали боевые дружины. По этим землям и возвращались назад.

Во времена княжения Ивана III произошел решающий этап объединения русских земель вокруг Москвы. Семейный союз рязанского князя Василия Ивановича и сестры Ивана III Анны также способствовал решению задач объединения Рязанского княжества с Москвой.

В “Грамоте Великого князя Ивана Васильевича Великому князю рязанскому Ивану Васильевичу” о границах владений и совместных действиях от 9 июня 1483 г. говорится о нашем крае: “А что купля отца нашего, великого князя Василья Васильевича, за рекою за Окою, Тешилов, и Венев, и Растовец, и иная места, и тем нашим землям със твоею землею рубеж от Оки, с усть Смедвы, въверх по Смедве до усть Песоченки, а Песоченкою до верховья Песоченского, а от верховья Песоченки через лес прямо к Осетру, к усть Кудесне, а Кудесною въверх до верховьа, а от верховна Кудесны прямо к верх Табалом, а по Табалом на низ в Дон. И что перешло за тот рубеж тое купли отца нашего, великого князя Васильевы, на твою сторону, и нам, великим князем, в то не въступатися, ни подъискивати, ни нашем детем под твоими детми никоторою хитростью. А что перешло твоей земли, великого князя, Рязанские за тот рубеж на нашу сторону, и в то ся тебе у нас не вступати...”

Земли, на которых находится край Серебряно-Прудский, располагались на стыке территорий нескольких станов: Полосненского — в бассейне реки Полосни и Осетра, Растовецкого — в бассейне р. Мордвеса, Березники, Глубокой и Моржевского и Ростиславского — в бассейне р. Осетра.

<…>

В XVI в. продолжалось дальнейшее заселение пустующих территорий. В этот период возникают именные селения, указывающие, кому они принадлежат (по имени или фамилии): д. Барыково — Барыкову, Есипово — Есипову, Ильино — Ильину, Сальково — Салькову и т. д. Владельцами поместий были боярские роды Коробьиных, Кобяковых, Колеминых, Масловых, княжеские семьи Гагариных, Засекиных, Серебряных, Тимирязевых, Черкасских, а также служилые помещики Болотовы, Есиповы, Курбатовы, Хрущевы и др.

В этот период, по преданию, в с. Перекаль и Толстые устраиваются почтовые станции — “ямы”, на которых “ямчи”, то есть гонцы, меняли лошадей. Почта была предназначена для доставки ханских указов и содержалась за счет населения.

Историк С.Ф. Платонов писал о нашем крае: “Чернозем, доходящий с верховьев Дона через Проню почти до Оки, способствовал широкому развитию земледелия, и украинные рязанские места, несмотря на военные опасности, слыли за обильный и богатый край... Если на востоке и западе... под прикрытием старинных крепостей “верховских” население чувствовало себя более или менее в безопасности, то между Верхнею Окою и Верхним Доном, на реках Упе, Проне и Осетре, русские люди до последней трети XVI века были предоставлены собственному мужеству и счастью. Здесь не могли дать приют и опору поселенцу, который стремился поставить свою соху на тульском и пронском черноземе. Не могли эти крепости и задерживать шайки татар в их быстром и открытом движении к берегам средней Оки. Надо было защищать надежным образом и население окраин, и дороги внутрь страны”.

Южная граница Московского государства была самой опасной. В XVI в. практически ежегодно на наши земли происходили набеги татар, которые наносили большой ущерб краю.

<…>

После сожжения Москвы татарами в 1571 г. было принято решение об укреплении южных рубежей Московского государства и реорганизации сторожевой службы. Это повлияло на развитие населенных пунктов и образование новых поселений нашего края.

По территории нынешнего Серебряно-Прусского района проходила бывшая Большая засечная черта (Каширские засеки), которая служила защитой Московского государства от набегов крымских татар и ногайцев в XVI—XVII вв.

<…>

Засечная черта распадалась на отдельные засеки и звенья. По территории района проходила Почесская и частично Оленковская засеки, входившие в Каширскую засечную черту. Северная граница засек (с русской стороны) проходила через селения Беззубово, Косяево, Мозалово, Песочное, Должиково, Селино, Ларино, Клемово, Мягкое, Узуново, Глубокое, Беляево, Закрутье, Орехово. <…>

Засеки пересекали большую дорогу из Каширы на Серебряные Пруды. На этом пересечении стояли Почесские и Коровинские ворота, находившиеся на дороге “из Каширы за лес”. <…> Засеки прикрывали проломы (открытые пространства в лесном массиве): Ореховский, Беляевский, Глубоцкий, Коровинский и др. Против Ореховского пролома, за Мордвесом, с польской стороны был Ореховский острожек, разоренный татарами в один из набегов. Укрепленными пунктами обороны того времени являлись населенные пункты Серебряные Пруды, Подхожее, Толстые, Аннино и др.»

|

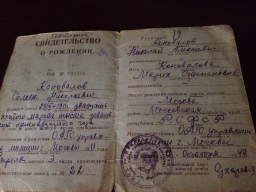

Тема: СВИДЕТЕЛЬСТВО (справка) о РОЖДЕНИИ

7.11.2017, 1:26

G_Spasskaya, Maksim Andreevich благодарю за отклик!

Maksim Andreevich написал:[q] Он точно родился в Москве, а не в области, пусть потом и вошедшей в состав Мск?[/q]

Есть другое предполагаемое место рождения -- это село Петрово (ныне в составе Серебряно-Прудского р-на МО), но поиск в МК за 1911-й (+/-1) годы по этому н.п. не дал результатов.

|

Тема: СВИДЕТЕЛЬСТВО (справка) о РОЖДЕНИИ

6.11.2017, 21:44

Коллеги, доброго дня. Имею повтороное свидетельство о рождении своего прадеда, выданное ОАГС в 1949 году (его изображение прикрепляю). Судя по всему, он родился в Москве. Вопрос такой: как определить на основании метрической книги какой именно церкви сделана эта запись?

|

Тема: Похозяйственные книги

29.04.2017, 22:26

Татьяновна, спасибо за наводку! Попробую обратиться к старосте...

|

Тема: Похозяйственные книги

27.04.2017, 22:26

Подскажите, пожалуйста, куда могли передаваться похозяйственные книги после упразднения или реорганизации сельсовета? В с/с-преемник? Могут ли эти книги остаться на старом месте?

|

Тема: СВИДЕТЕЛЬСТВО (справка) о СМЕРТИ

12.01.2017, 20:03

Maksim Andreevich, благодарю за ответ.

К сожалению после 1917-го, в 20-е гг., деревня постоянно меняла административно-территориальную принадлежность. Конкретно речь идет о дер. Куненье. Сейчас это Сусанинский район Костромской области. В 1-ой половине 20-х гг. она относилась к Буйскому уезду (волость неизвестна, т.к. в 1923 году волости этого уезда были укрупнены). С конца 20-х гг. -- к Молвитинскому (Сусанинскому) району. На "Память Народа" указано, что некоторое время деревня находилась в составе Логиновского с/с. Но тогда к какому времени следует отнести существование этого с/с?.. В общем, для меня все здесь запутано. Да и тема не подходящая для данного раздела...

|

Тема: СВИДЕТЕЛЬСТВО (справка) о СМЕРТИ

12.01.2017, 18:18

Планирую сделать запрос в провинциальный ЗАГС о смерти своей прапрабабушки. К сожалению, из исходных данных мне известно только место и приблизительное время ее смерти – 20-е гг. XX века. Касательно населенного пункта: знаю лишь название деревни и в каком уезде/районе она находилась в то время; о волости и с/с, к которым могла относиться «моя» деревня, мне ничего не известно. Реально ли при наличии лишь этой первичной информации делать запрос? И станут ли сотрудники ЗАГСа просматривать (теоретически) целое десятилетие?

|

Тема: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24.11.2016, 22:59

Elena N написал:[q] Он работал "от себя" или от нанимателя?[/q]

Вот это хороший вопрос. В справочнике "Весь Петербург" указаны его ФИО, адрес, далее приписка -- "Ломов. изв."

В поиске на spbarchives.ru нужной мне фамилии не обнаружил.

|

Тема: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24.11.2016, 21:12

russisk4, благодарю за информацию!

Может, кто еще сможет поделиться своими соображениями?

|

Тема: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

24.11.2016, 20:35

Коллеги, здравствуйте.

Мой пращур занимался ломовым извозом в СПб в 1900-х гг. (это отображено в серии «Весь Петербург-Петроград»). Стало быть, в архивах этого города должна осесть какая-либо документация о нем (например, реестр ломовых извозчиков, лицензия на занятие этим делом, документы, связанные с получением этой лицензии и проч.). В какой петербургский архив мне лучше всего обратиться? И в каких фондах лучше искать?

|

Тема: Общие вопросы по ГАТО (Гос.архив Тульской области)

14.10.2016, 23:14

Доброго времени. Собираюсь впервые поработать с ревизскими сказками по Веневскому уезду. В описи к ним дела именуются следующим образом: «Ревизские сказки на помещичьих крестьян Веневского уезда с 51 по 106». Никаких пояснений нет. Как определить, какой именно номер из списка нужен для моего села? Или только с помощью «метода тыка»? По опыту ЦИАМ: там в описях в названиях дел указываются первые буквы фамилий помещиков.

|

Тема: СВИДЕТЕЛЬСТВО (справка) о РОЖДЕНИИ

1.09.2016, 17:22

Коллеги, сориентируйте. Хочу получить справку о браке моих прадедушки и прабабушки в одном из московских ЗАГСов (брак был заключен в 1932 г., +/- 3 года). Скажите, в качестве подтверждения моего родства с ними могу ли я предоставить справку о рождении из ЗАГСа моей бабушки или для этого все-же нужно ее свидетельство о рождении?

|

Тема: Отдельные вопросы по документам ГАКО

20.04.2016, 16:59

Коллеги, подскажите, есть ли в ГАКО материалы, содержащие генеалогическую информацию за период второй половины XIX века и начала века XX-го (кроме метрических книг)? Например, подворные описи и переписи, сельскохозяйственные переписи и проч. В частности, интересует Троицкая волость Буйского уезда…

|

Тема: Исповедные росписи и РС

31.01.2016, 14:45

Спасибо откликнувшимся!

Любчинова написал:[q] Скорее всего это отставные солдаты, солдатские жены и вдовы.[/q]

Так оно и есть.

Любчинова написал:[q] Рекрутская повинность была до 1874[/q]

ИВ просматривал по 1865 год. Далее они, увы, не сохранились...

Кстати, судя по более ранним ИВ, записанные позднее в солдаты были крестьянами из этой же деревни.

|

Тема: Исповедные росписи и РС

31.01.2016, 1:23

Коллеги, здравствуйте.

В "крестьянских" исповедных ведомостях XIX века Центральной России после основного состава двора указываются некие "солдаты", "солдатки" и т.д. Правильно ли я понимаю, что эти лица связаны с рекрутской повинностью?

|

Тема: Карта, планы, схемы кладбищ

20.03.2015, 17:39

Знаю, планы этих кладбищ имеют слабое отношение к нам, но показываю «как у них»:

Планы и информационные таблички Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichswerderschen Gemeinden и Französischer Friedhof, Берлин:

Информационная табличка с планом Friedhöfe am Halleschen Tor, Берлин:

План кладбища небольшого польского городка Костшина-над-Одрой:

Кому интересно -- могу выслать оригинальные файлы.

|

Тема: 👉 ПРОШУ ответить на следующий вопрос

17.03.2015, 23:41

Tasha56, в точку!

Но тогда возникает другой вопрос: что делать в сложившейся ситуации? Где искать переселенцев? И какова вероятность успеха? Я так понимаю, что "мои" могли быть переселены из какой-нибудь соседней с Ботово деревни или вообще из совершенно другого поместья этих владельцев....

|

Тема: 👉 ПРОШУ ответить на следующий вопрос

17.03.2015, 23:35

IrinaFM, вновь благодарю за внимание к моей теме. Думаю, что у каждого есть свой способ поиска предков и каждый идет к нему путем проб и ошибок. Объясняю свою методику. В начале я создаю "каркас": выясняю имена, их родственные связи и примерные годы рождения/смерти. По мне, так это удобно делать по ИВ. Разумеется, ведомости смотрю не погодно, а "пошагово" -- в 30 лет, т.е. примерно поколение. Так, например, в ИВ за 1865 г. написано:

"Вдова Мария Евфимова 55 [лет]

дети ее Алексей 32 [года]

Иван 27 [лет] Герасимовы ..."

Затем, я смотрю ИВ за 1835 год и вижу следующее:

"Иван 51 [год]

Яков 47 [лет]

(отчество их пока не разберу)

Иванова ж.: Евдокия Григорьевна 57 [лет]

дети их: Герасим 28 [лет]

Иван 24 [года]

...

Герасима ж.: Марья Евфимова 26 [лет]

сын их Алексей..."

Таким образом, с помощью "корреляции" имен и возраста я "соединил" две семьи и, соответственно, углубился еще на несколько поколений к концу XVIII века. После этого я планирую уже уточнять и дополнять полученные данные при помощи метрических книг. Надеюсь, я понятно объяснил. Разумеется, это не идеальный вариант и, вероятно, на Форуме предложат конструктивные дополнения.

Просмотрев ИВ за 1835 год я решил заказать ИВ за 1790 г. (почему именно на этот год, вдаваться не буду) по тому же уезду. Дома уже, любопытства ради, решил взглянуть, чтО из себя представляли Бортники на Плане генерального межевания и... не обнаружил это деревни. Посему встал такой вопрос. Если, как оказывается, она возникла где-то на рубеже 18-19 вв., то возникает вопрос: как и куда двигаться дальше?

P.S. Модератор прав -- это та же деревня.

|

Тема: 👉 ПРОШУ ответить на следующий вопрос

17.03.2015, 19:41

Добрый день!

Столкнулся с проблемой, когда «моей» деревни не обнаружил на Плане Генерального межевания, а также на карте Горихвостова за 1774 г. В Исповедной росписи за 1835 г. она уже числится. С чем это может быть связано? Деревня была владельческой. Может ли быть, что она возникла при переселении крестьян помещиком?

Комментарий модератора:

Ваш вопрос по этому населенному месту?

[q] Столкнулся с необходимостью определить к какой категории крестьян (помещичьи, государственные, etc.) относились мои предки. Имею следующие "выходные данные":

1) Запись из метрической книги 1860 года: "Той же отчины и округи, деревни Бортников (Буйгородской волости Волоколамского уезда Московской губернии — прим. мое), крестьянин Алексей Герасимов и законная жена его Васса Иванова, оба православного исповедания";

2) В исповедной росписи за 1865 г. в деревне Бортники крестьяне не были поделены на категории (все одним списком, без "временнообязанных", "бобылей" и проч.);

3) В ревизской сказке 1858 г. государственных крестьян Буйгородской волости деревни Бортники с приходским селом не увидел;

4) На карте Шуберта 1860 г. рядом с "моей" деревней стоит подпись "Госп[одский] д[ом]". [/q]

Волость Буйгородская.

Есть смысл проследить историю Буй-города Сестринского стана Волоколамского уезда, находившегося с 1626 г. в вотчине Иосифова монастыря.

[q] Село Буй-город с находившимися в нём двумя церквами Богоявления Господня и Архангела Михаила в 7052 (1544) г. принадлежало великому князю; при церквах были: «во дворе богоявленской поп Афанасий, да во дворе архангельской поп Василий да дьякон Елизар; а дворов в селе вытных 75 и с ключниковым двором, а людей в них 81 человек; а не вытных дворов 26, а людей в них 26 человек крестьян; а у дву попов пашни 16 десятин в одном поле, по 8 десятин попу, сена сто копен; а у дьякона пашни 4 десятины в одном поле, сена полтретьятцать копен».

— Холмогоровы. Исторические материалы о церквах и сёлах XVI—XVIII ст.[/q]

|

|

|