| kshaid Константин Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений kshaidТема: Архивные и др. источники к харбинским темам

24.09.2025, 23:18

Известия Братства Православной Церкви в Китае.

Официальное издание Русской духовной миссии в Китае, выходившее с периодичностью 2 раза в месяц. Начиная с вып. 4 за 1904 г. печатался в Пекине. Последний выпуск (54/55) вышел 15.08.1907 г., начиная с вып. 56/57 за 1907 г. и до 1954 г. (с перерывами) издавался «Китайский благовестник».

Материалы получены с сайта «Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке». В качестве источников электронных версий отдельных номеров использовались материалы сайтов Российской национальной библиотеки и Национальной электронной библиотеки.

ИСТОЧНИК

|

Тема: Великорецкие

20.02.2025, 23:32

smigv48 написал:[q] КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области»

Метрические книги ГРЯЗОВЕЦКОГО уезда за 1807 год.

Фонд № 496 Оп.10. Д.33 /Электронный ресурс/.

Количество листов: 1398

Отдельные выписки.

1. Грязовецкий Христорождественский собор, л. 3-42об Окончание

Протоиерей Алексей Матфеев Грязовецкий

Священник Софоний Иванов

Диакон Михаил Иванов

Диакон Матфей Васильев

Дьячок Павел Федоров

Дьячок Федор Андреев

Пономарь Михаил Иванов

Пономарь Венедикт Иванов

Ч.1. О родившихся

...

- " - №5. 22/26 сентября у бухгалтера Степана Великорецкого от жены Параскевы родился сын Вечеслав. Восприемник при крещении - городничий Гаврило Осипов [Соловьёв].

[/q]

ССЫЛКА

|

Тема: Великорецкие

20.02.2025, 10:09

Великорецкие - Вологда - Грязовец - Вельск

Благодаря сотрудничеству с Государственным архивом Вологодской области удалось продвинуться вглубь родовой истории нашей веточки Великорецких ещё на два поколения.

Работу осложняет, однако, что в исповедных ведомостях Грязовца батюшка указывает имена-отчества прихожан, но без фамилий. Не потому, что их (фамилий) нет, а по обычаю.

Выручает только знание состава семьи, почерпнутое из дополнительных поисков в просмотренных ранее делах:

- «Формулярные списки о службе вельского уездного казначея и канцелярского служителя С.И. Великорецкого» за 1827 год (Ф. 388. Оп. 8. Д. 467. Л. 1-9);

- «О засвидетельствовании духовного завещания губернской секретарши Парасковьи Ивановны Великорецкой дочери Анне Степановне Великорецкой» за 1861 год (Ф. 178. On. 1. Д. 5764. Л. 1-21);

- «О засвидетельствовании духовного завещания губернской секретарши Парасковьи Ивановны Великорецкой дочери Анне Степановне Великорецкой» за 1861 год (Ф. 178. On. 1. Д. 5766. Л. 1-29);

- «О засвидетельствовании духовного завещания коллежского секретаря Михаила Ивановича Великорецкого на имение племянницам Надежде и Анне Великорецким за 1862-1863 годы (Ф. 178. On. 1. Д. 5890. Л. 1-22).

А неожиданное дело об убийстве стало поводом для написания небольшого поста в ВК.

|

Тема: ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ САЛОНЫ\СТУДИИ и их ПАСПАРТУ

17.02.2025, 11:35

В продолжение французских изысканий ^^^ позволю себе ещё одну заметочку по теме паспарту.

Так вышло, что буквально на днях, благодаря сотрудничеству с ГБУ Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области» (ЦМиРАД), удалось выполнить качественное сканирование в высоком разрешении фото 1870-х годов из моего семейного архива на крупноформатных паспарту .

Причём, дело не ограничилось одним лишь сканированием: специалисты центра очистили паспарту от исторических загрязнений, расправили заломы и перегибы, полученные документами в течение 150 лет их бытования в нашей семье. Так что на выходе я получил не только отличные электронные версии, но и бережно подновлённые и подготовленные для дальнейшего архивного хранения документы.

Благодаря всей этой работе, при просмотре скана удалось идентифицировать на паспарту оттиск фотомастерской: "Фотография И.Дьяговченко Москва"

а также углядеть ранее незаметные буковки:

которые при дальнейшем изучении позволили восстановить текст оттиска на самом уголке паспарту: "Магаз.[ин] Б.А[ван]цо. Москва. Кузн.[ецкий] мост"

Поскольку на упомянутом фото собрались выпускники 1872 года медицинского факультета Московского Императорского Университета, то годом изображения (а оно тоже изготовлено особым, неожиданным для нашего времени способом) можно считать 1872-й, что дополнительно подтверждается рекламой фирмы "Б.Аванцо" с указанием года её основания, опубликованной в газете "Вечерняя Москва № 128 от 09.06.1925 г.

После обнаружения оттиска магазина я было засомневался в правильности атрибуции даты изготовления фотодокумента, но удачно нашлась запись о торговом знаке "Б.Аванцо" с указанием 1872 г.

О семействе предпринимателей Аванцо можно почитать ЗДЕСЬ. С поправкой, что некоторые из указанных в этой статье дат всё же "гуляют". А также ЗДЕСЬ

Ну а по паспарту моего фото можно судить, что Иван Дьяговченко в 1870-х гг. на пике своего публичного признания заказывал подобные в магазине Аванцо на углу Кузнецкого и Петровки.

|

Тема: ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ САЛОНЫ\СТУДИИ и их ПАСПАРТУ

17.02.2025, 0:08

valcha написал:[q] Скорее преемник \ правопреемник ·[/q]

Конечно же, полностью согласен, что Ваш вариант гораздо точнее отражает юридическую и практическую суть вопроса: куплено дело и права на товарный знак.

И если посмотреть, например ЗДЕСЬ, то мы увидим, что ситуация с Ле Гре неуникальна. Но, почему-то, я в ряде источников встречал именно такой перевод (вполне может быть, что модный ныне AI / ИИ подсуетился).

Так и в мой текст сей "последователь" пробрался.

Но я пока в некоторой эйфории от удачно сложившейся истории, посему могу быть простительно небрежен.

|

Тема: ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ САЛОНЫ\СТУДИИ и их ПАСПАРТУ

16.02.2025, 20:09

>> Ответ на сообщение пользователя valcha от 16 февраля 2025 17:13

Спасибо большое за важное дополнение. Обязательно посмотрю по подсказанным Вами адресам.

Автору статьи написал, может и ответит.

Поиск по Fontain подтвердил, что он на фотографиях 1870-х прямо указывает, что он "последователь" (successeur) Ле Гре.

По адресу же ССЫЛКА нашёл прямое подтверждение моему предположению:

Upon Le Gray’s abandonment of his studio in 1860, Alophe took advantage of the opportunity to acquire it and it's negative inventory and proceeded to publish Le Gray’s images under his own credit line as “successor.” Alophe continued to operate the studio unsuccessfully until 1870 at which time it was acquired by Fontaine & Van Bosch who were able to turn the business around.

То есть Общества пусть и не существовало, но товарный знак сохранился и кочевал сам по себе.

Спасибо за помощь.

Получается, что моё интуитивное предположение подтвердилось, фото может быть атрибутировано 1870-ми годами, что совпадает с биографическими данными наиболее вероятного кандидата

|

Тема: ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ САЛОНЫ\СТУДИИ и их ПАСПАРТУ

16.02.2025, 11:00

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Пишу сюда уже после того, как не нашёл ответа в ходе детальных поисков в сети.

В моём семейном архиве есть фото, на паспарту которого указана известнейшая фотомастерская Гюстава Ле Гре (Gustave Le Gray) на Бульваре Капуцинок в Париже.

Насколько я понял, Ле Гре работал в этой мастерской пять лет (1855-1860), после чего бросил дело и семью и сбежал от кредиторов. Шикарное фотоателье занял Надар.

Вопрос.

Известны ли документально подтверждённые случаи использования паспарту с именем Ле Гре и адресом Бр. Капуцинок 35 для фотографий более поздних периодов?

Дело в том, что мужчина, изображённый на моём фото, есть и на других фото середины 1870-х годов, где он выглядит старше, но не 15 лет, а лет на пять.

В сети я нашёл обороты визит-портретов с таким же логотипом ателье, на одном даже была вручную проставлена дата 1877 г., но это же могла быть не обязательно дата съёмки, но и дата дарения / регистрации и др.

Поэтому остаётся вопрос по возможному использованию другими парижскими фотографами паспарту Ле Гре уже после 1860 г.

Буду благодарен ответу или подсказке где можно было бы его получить.

UPD:

Ещё поразмыслив над логотипом, обратил внимание на слово "FONTAINE". Судя по всему, возможен вариант, что "Общество Ле Гре и компания" сохранило адрес регистрации и предоставляло право использования торговой марки (не отсюда ли франшиза?) другим фотографам.

Мне попалась фотография 1870 г., подписанная M.Fontaine (Le Gray Fontaine, Paris, Homme Photographie originale / Original photograph Publication Date: 1870). То есть и позже под маркой Ле Гре фотографии, похоже, изготавливались.

Прикрепляю к вопросу реквизиты моего визит-портрета и найденного мной в сети оборота фотографии с датой.

|

Тема: Московский Императорский Университет (основан в 1755 г.)

19.10.2024, 9:46

Источники для поиска студентов и преподавателей Императорского Московского университета. 1829-1830

Благодаря Поиску Яндекса по архивам вышел на исповедные ведомости церкви Великомученика Георгия, что на Красной Горке.

1829.ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1130, стр. 172

1830.ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1154, стр. 378

В них упоминаются руководители университета, преподаватели, студенты, а также, что любопытно, и штат прислуги (крепостных и находящихся в услужении).

Нашёл своего пра(3)деда будущего лекаря, коллежского асессора Григория Ивановича Смирнова.

С учётом того, что есть, пусть и не вполне точная, индексация Яндекса, то можно поискать за этот период интересующие фамилии.

Выборочно проверил нескольких студентов - они действительно присутствуют в более поздних списках врачей. Так что источник неплохой.

|

Тема: Архивные и др. источники к харбинским темам

14.10.2024, 21:15

Коллекция документов членов Свердловского отделения общественной организации Ассоциация «Харбин»

Источник: Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО) / ф. р-4, оп. 1-8, 156 ед. хр., 1898–1996 гг.

Свердловское отделение общественной организации Ассоциация «Харбин» открылось в марте 1990 г. в г. Свердловске, объединив проживающих в г. Свердловске и Свердловской области эмигрантов из Китая, вернувшихся на свою историческую родину в СССР в 1940– 1950-х гг.

Целью общественной организации было внести вклад в освещение истории русских на Дальнем Востоке, завязать и упрочить дружескую связь с бывшими земляками из Китая, собрать воспоминания о событиях, участниками или свидетелями которых они являлись в Китае.

Коллекция сформирована в ГААОСО, впервые документы поступили на государственное хранение в 1995 г.

Документы внутри коллекции систематизированы по фамилиям персоналий. Годы жизни членов ассоциации указаны на момент формирования коллекции.

Теги: Виноградов; Вяткин; Домрачев; Зинченко; Казем-Бек; Костин; Лозина; Скабкина; Мариев; Огорелков; Пуляевская; Рещиков; Сапожникова; Серебряков; Спасский; Степанов; Тыкоцкий; Цепилов

[more]

Виноградов Г.Н. (1922–2000) / БРЭМ

после окончания Северо-Маньчжурского университета работал в городах Харбине, Чанчуне и Дальнем.

Будучи на пенсии, исполнял обязанности председателя Свердловского отделения общественной организации Ассоциации «Харбин». Документы Г.Н. Виноградова: воспоминания о пребывании в Китае (1900–1998).

Зинченко Г.А. (1890–1955),

бракер обуви Главобувьторга при фабрике «Уралобувь» и

Зинченко М.Г. (р. 1930),

дочь Зинченко Г.А., учитель русского языка и литературы в школе рабочей молодежи № 8 (г. Свердловск).

Документы Г.А. Зинченко и М.Г. Зинченко: биографии, аттестаты, удостоверения о работе (1944–1996).

Костин А.А. (р. 1916),

старший инструктор Екатеринбургского дворца шахмат, с 1950 г. по 1970 г. – заместитель председателя Федерации настольного тенниса СССР, с 1991 г. – член правления Ассоциации «Харбин» и Совета ветеранов спорта Свердловской области.

Документы А.А. Костина: автобиография, аттестат о среднем образовании, студенческие билеты, удостоверения. Статьи из газет о людях, вернувшихся в СССР из Китая. Фотографии индивидуальные и групповые (1927–1995).

Лозина (Скабкина) Л.Н. (р. 1921), / БРЭМ

фельдшер-акушер в г. Свердловске.

Документы Л.Н. Лозиной (Скабкиной): свидетельство об образовании; письмо учеников Тяньщинского училища бумажной промышленности; фотографии Л.Н. Лозиной (1937–1954).

Мариев А.Г. (р. 1912),

инженер-конструктор, работал в институте «Свердловскгражданпроект», в филиале института «Гипротюменнефтгаз» (г. Свердловск). С 1924 г. по 1947 г. жил в г. Шанхае, занимался частной архитектурной практикой.

Документы А.Г. Мариева: воспоминания о жизни в Китае; документы профессиональной деятельности на английском языке (договоры с Шанхайским муниципалитетом на работы, фирменный бланк архитектора А.Г. Мариева, инструкция на время отсутствия главного архитектора, рекомендательные письма, производственная характеристика), почетные грамоты; фотографии А.Г. Мариева индивидуальные и групповые. Фотографии видов китайских городов (1918–1996).

Огорелков А.Т. (1920–1995),

инженер института «Гипротяжмаш» (г. Свердловск) и «Водоканалпроект» (г. Свердловск), в последние годы жизни – секретарь Свердловского отделения общественной организации Ассоциация «Харбин».

Документы А.Т. Огорелкова: автобиография, выписки из метрических книг о рождении, бракосочетании и смерти, удостоверения, справки, характеристики, трудовая книжка, личный листок по учету кадров; приказ и распоряжение начальника Китайской Чанчуньской железной дороги; фотографии А.Т. Огорелкова индивидуальные и групповые; план г. Харбина (1917–1977).

Пуляевская З.А. (р. 1933),

конструктор Дегтярского рудоуправления в г. Дегтярске.

Документы З.А. Пулявской: воспоминания, документы об образовании, выданные учебными заведениями г. Шанхая (1941–1993).

Сапожникова Т.М. (р. 1933),

преподаватель русского языка в Мореходном институте и Институте здравоохранения (Китай), преподаватель английского языка в средней школе № 7 (г. Свердловск).

Документы Т.М. Сапожниковой: выписка из метрической книги Свято-Николаевской церкви в г. Чаньчуне, аттестат об окончании женской школы милосердия, аттестат зрелости об окончании советской средней школы № 2 в г. Дальнем, характеристики и справки, родословная семьи; переписка М.Г. Рещикова (отца) с Министерством иностранных дел о подтверждении стажа работы на КВЖД, справки о нахождении М.Г. Рещикова (отца) в ссылке и освобождении из ссылки; фотографии Т.М. Сапожниковой индивидуальные и групповые, с видами китайских городов Пекина и Дайрена (1926–1996).

Серебряков В.А. (1916–1992), / БРЭМ

главный специалист-сварщик треста «Уралсантехмонтаж» (г. Свердловск), член Совета ветеранов войны и труда Ленинского района г. Свердловска. В Китае, в г. Шанхае, работал на механическом заводе «Эладко» электросварщиком, играл в джазовом оркестре О. Лундстрема.

Документы В.А. Серебрякова: воспоминания о жизни в эмиграции, автобиография, рукописные документы к биографии В.А. Серебрякова. Родословные семей Серебряковых и Спасских. Фотографии В.А. Серебрякова индивидуальные и семейные (1918–1992).

Степанов А.И. (1909–1972),

инженер-проектировщик, инженер-строитель.

Документы А.И. Степанова: рукописи, родословная А.И. Степанова; чертежи китайских построек; документы по китайской архитектуре, собранные и обработанные А.И. Степановым совместно с художником Н.Ф. Домрачевым, заведующим кафедрой живописи в Китайской академии искусств (1928–1944), рисунки Великой Китайской стены; статьи по архитектуре Китая с авторскими правками; аннотация к книге «Наследие народного зодчества», вырезки из газет и журналов по китайской архитектуре; письма А.И. Степанова заведующему сектором искусствоведения Российского института истории искусств РАН А.В. Бунину, заместителю директора по научной части института китаеведения АН СССР Р.В. Вяткину; письма А.И. Степанову из консульского отдела полпредства СССР в Японии; фотографии А.И. Степанова. Фотографии дворцов, храмов, пагод, зданий, изображений китайских культовых фигур (1910–1996).

Тыкоцкий Г.Б. (р. 1924) / БРЭМ

до 1955 г. проживал в г. Харбине. Работал в филателистическом отделе издательства «Заря»; помощником завхоза в механической мастерской «Труд»; гравером, чертежником; десятником в отопительном отделе на Китайской Чанчуньской железной дороге; преподавателем русского языка в Шеньянском институте.

Документы Г.Б. Тыкоцкого: аттестат об окончании Высшей Народной школы Главного Бюро по делам Российских эмигрантов; фотографии видов г. Харбина с подробным описанием; воспоминания М. Каракулова о докторе В.А. Казем-Беке, работавшем в Харбине; фотография В.А. Казем-Бека (1899–1991). Н.Ф. Цепилов (1928–2004), преподаватель электротехники в средних школах г. Ревды (1954–1959 гг.), с 1958 г. начальник радиоклуба ДОСААФ, в 1991–1996 гг. – инженер-методист ТОО «Фотон». Документы Н.Ф. Цепилова: воспоминания о пребывании в Китае; газетная статья «Феномену КВЖД 100 лет»; сертификат об окончании радиотехнических курсов; фотографии индивидуальные; изображения марок, которые использовались в качестве разменной монеты в Китае (1942–1996).

[/more]

|

Тема: Архивные и др. источники к харбинским темам

14.10.2024, 12:16

Толмачев Владимир Яковлевич (1876 - 1942) - хранитель музея Общества изучения Маньчжурского края в г. Харбине, историк, археолог

БРЭМ / Вики

В конце зимы 1922 г. выехал из России в Китай.

В Харбине служил хранителем музея Общества изучения Маньчжурского края, его исследования были связаны с районом прохождения линии КВЖД.

В 1923 г. впервые посетил Верхнюю столицу чжурчжэней – городище Байчэн. В 1927 г. подвел итоги своих работ, в т. ч. дал более раннюю датировку начала строительства Байчэна.

В 1927 г. по приглашению токийского Дальневосточного археологического общества принимал участие в раскопках на юге Ляодунского полуострова.

Одна из наиболее известных статей В.Я. Толмачёва была посвящена результатам обследования неолитических памятников в окрестностях Хайлара.

В середине 1930-х годов в связи с ухудшением политической ситуации в Маньчжурии покинул Харбин.

Последние годы жизни провел в Шанхае. В 1942 г. получил советское гражданство и вместе с женой выехал на Родину, умер в дороге, похоронен в Китае.

Документы В.Я. Толмачева хранятся также в Музее русской культуры в Сан-Франциско.

Источник: Толмачев В.Я. (1876–1942), археолог / ГАСО, ф. 139, оп. 1, 30 ед. хр., 1900–1919 гг.

[more]

Толмачев Владимир Яковлевич родился 21 ноября (3 декабря) 1876 г. в г. Шадринске Пермской губернии.

Окончил Екатеринбургскую мужскую гимназию, отделение естественных наук физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, Петербургский археологический институт (1902), получил художественное образование в школе Императорского общества поощрения художеств.

С 1897 г. собирал и систематизировал материалы по археологии приуральского края. С 1900 г. начал производить самостоятельные археологические разведки в восточных уездах Пермской губернии.

В 1902 г. представил физико-математическому факультету университета отчетное сочинение «Материалы по археологии восточного Урала».

В 1902–1903 гг. отбывал воинскую повинность в Лейб-гвардии Павловском полку.

В 1904 г. представил Императорской археологической комиссии сведения о вновь найденных им городищах, курганах на восточном склоне Урала.

В 1904–1906 гг. принимал участие в Русско-японской войне.

В 1905– 1906 гг. в пределах Маньчжурии собрал значительную коллекцию местных древностей, которую представил Императорской археологической комиссии, а затем передал в частные и общественные музеи. В 1906 г. совершил путешествие в Индию и Египет.

В 1906–1907 гг. поступил на службу младшим контролером в Акцизное управление Енисейской губернии.

В 1907–1914 г. состоял на службе в центральном управлении Крестьянского поземельного банка в Петербурге в должности делопроизводителя.

С 1907 г. – действительный член УОЛЕ, с 1908 г. – член Оренбургской ученой архивной комиссии.

В 1907 г. для сбора сведений о сибирских древностях проехал по берегам р. Енисея от г. Красноярска до Усинского пограничного округа, составленную коллекцию передал в Музей антропологии и этнографии им. императора Петра Великого.

В 1908 г. производил археологические разведки в Оренбургской губернии, составил каталог с атласом археологического отдела музея Оренбургской ученой архивной комиссии.

В 1909–1910 гг. провел археологические разведки в Самарской губернии, в 1911 г. – в восточных уездах Пермской губернии, представил в Императорскую археологическую комиссию отчет и атлас со всех предметов, найденных за период с 1897 г., коллекцию в виде дара передал музею УОЛЕ.

В 1912 г. по поручению Императорской археологической комиссии составил описание некоторых коллекций Пермских древностей. По поручению УОЛЕ организовал анкетное обследование приуральских древностей.

В 1914 г. по специальному поручению Императорской археологической комиссии произвел предварительное обследование древностей в районе вновь строящейся Казанско-Екатеринбургской железной дороги, детально изучал торфяники Пермской губернии, собирал сведения о наскальных надписях. На основе собранного материала В.Я. Толмачевым предполагалось издать 50 выпусков сведений по археологии Урала под названием «Древности Восточного Урала», с планами, картами и фотографиями. В «Записках УОЛЕ» вышли два выпуска.

В 1914–1916 гг. в качестве офицера запаса состоял на военной службе в запасном батальоне лейб-гвардии Семеновского полка.

С 1916 по 1919 гг. жил в г. Екатеринбурге, принимал участие в создании народного университета, преподавал в нем.

С 1920 г. жил в Чите, работал в отделе искусств секции охраны памятников искусств и старины, заведовал отделом мастерской учебных коллекций Минпроса Дальневосточной республики, преподавал историю первобытной культуры в Государственном институте народного образования, принимал участие в работе Комиссии по реорганизации Читинского краевого музея, являлся действительным членом Читинского отделения Приамурского отдела Русского географического общества. Результатом этих лет явилась статья В.Я. Толмачева «Предметы «костяного века» из Восточной Сибири».

В конце зимы 1922 г. выехал в Китай. В Харбине служил хранителем музея Общества изучения Маньчжурского края.

[/more]

|

Тема: Архивные и др. источники к харбинским темам

14.10.2024, 11:55

Голубцов Владимир Владимирович (1888–1932) – один из основателей краеведческого музея в Хейлудзянской провинции в г. Харбине, преподаватель русского языка в Китайском университете.

БРЭМ

Помещик, коллекционер, член нумизматического отделения Императорского русского археологического общества, член Мальтийского ордена.

Автор двух брошюр: «Оковы боярина Михаила Никитича Романова» и «Об одной древней восточно-македонской монете».

Входил в Красноуфимское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета, являлся почетным попечителем Красноуфимского промышленного училища.

После 1917 г. эмигрировал в Харбин.

Источник: Голубцовы, помещики с. Александровского Красноуфимского уезда Пермской губернии / Государственный архив Свердловской области (ГАСО), ф. 67, оп. 1, 225 ед. хр., 1724–1918 гг.

|

Тема: Архивные и др. источники к харбинским темам

13.10.2024, 20:58

Кузнецов Степан Васильевич (1870 - 1942), профессор русской словесности, основатель и ректор Педагогического института в г. Харбине

БРЭМ

Статья: ХАРБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Профессор русской словесности Степан Васильевич Кузнецов (историко-личностный очерк).

Автор: КУЗНЕЦОВ Н.С. (Уральский государственный технический университет, Екатеринбург)

Источник: ШЕСТЫЕ ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ / Тезисы докладов и сообщений. В 2-х томах. Том 2. Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук, Министерство культуры Свердловской области, Свердловский областной краеведческий музей, Уральский государственный университет им.А.М. Горького, Общество уральских краеведов, Свердловский филиал Российского фонда культуры. 2006

Текст статьи: Файл Кузнецов С.В..pdf, 600 Кб

Теги: Кузнецов; Шишин; Тихомиров; Харбин; Зайцев; Золотарева; Осипова; Позднякова; Костин; Зайнитдинов; КВЖД; Кулаев; Никифоров; Гинс; Борзов; Пуцято; Иванов; Дроздов; Райский;

Дополнительное чтение: Кузнецов Н. С. Маньчжурия - российская Атлантида: исторический опыт и мировоззренческий смысл / Н. С. Кузнецов // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы VI Всероссийской научной конференции, 7 апреля 2004 г.: В 2-х томах. — Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. — Т. 2. — С. 89-97.

Текст статьи: Файл ui-2004-2-15.pdf, 844 Кб

|

Тема: Архивные и др. источники к харбинским темам

13.10.2024, 20:27

Бострём (Бострем) Герман Иванович (1869, Екатеринбург - 1947, Харбин), горный инженер, организатор производства на уральских заводах.

К сообщению ##

Статья: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПЕРИОД В БИОГРАФИИ Г. И. БОСТРЁМА И ЕГО СЕМЬИ

Автор: СЕРГЕЕВА Е.Н. (Краевед, г. Уссурийск)

Источник: ГОРОХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ / Материалы двенадцатой региональной музейной конференции. Сост., науч. редактор А.Н. Лымарев. Челябинск, 2021

Текст статьи: Файл Бострем Г_И.pdf, 362 Кб

Теги: Бострем; Бострём; Харбин; Бринер; Тетюхе; Куркутова; ДВР; Владивосток; Корнакова; Встовский; КВЖД; Калина; Ломиковская; Благовидова; БРЭМ; Георгов; Бонди;

|

Тема: РУССКИЙ ХАРБИН (Harbin Russians...To remember)

12.10.2024, 22:30

Герман Иванович Бострём (1869, Екатеринбург - 1947, Харбин), горный инженер, организатор производства на уральских заводах.

Харбинский период жизни Г.И.Бострёма изучен основательно (см. ниже). Однако есть некоторое белое пятнышко.

В моём домашнем архиве нашлась фотография визита Германа Ивановича на Урал в 1926 г., упущенного его биографами.

Небольшую заметку об этом фото я написал в ВК.

Сама фотография передана мной в Государственный архив Свердловской области.

На фото:

Сидят (слева направо) Я.И. Шварцбрейм, А.М. Шварцбрейм (Зысина), Г.И. Бострём

Стоит: А.М. Иванов

В беседке: Н.В. Ордынский и ... (возможно, кто-то из дочерей Г.И.Бострёма)

[more]

Из статьи Е. Н. Сергеевой (Уссурийск).

...В марте 1920 г. Г. И. Бострём с семьей эмигрировал в китайский город Харбин, где начал поиск работы.

В апреле 1920 г. ему удалось записаться на собеседование в торгово-транспортную компанию «Бринер и Ко», расположенную на Конной улице в доме № 1. За несколько дней до этого в издании «Вечерняя заря» он прочел объявление о том, что в компанию требуется квалифицированный специалист на должность заместителя начальника отдела по транспортированию морских, речных и сухопутных грузов. Подобными грузоперевозками Бострём никогда не занимался, однако имел опыт эвакуации заводов железнодорожным транспортом в период отступления Колчака. Все же вскоре он получил сообщение, что в 10 часов утра его ждут на собеседование. Конную улицу он нашел довольно быстро. В приемной увидел высокого, красивого, с иголочки одетого мужчину лет тридцати — Бориса Юльевича Бринера. Молодой человек, приятно улыбнувшись, сказал, что слышал о Германе Ивановиче как о горном инженере и управляющем, который в тяжелых условиях руководил эвакуацией Златоустовских заводов в Томск. И теперь, когда увидел у себя в конторе его анкету, сильно им заинтересовался. Расспросив Германа Ивановича о причинах, приведших его в Харбин, Борис Бринер тут же предложил ему занять должность директора-распорядителя горнопромышленного общества в Тетюхе, главная контора которого находилась во Владивостоке. Само предприятие все еще было законсервировано, но требовалось подготовить много разного рода документов, чтобы получить от правительства право на его открытие.

Герман Иванович был вполне доволен своей службой в компании «Бринер и Ко». Он получал настолько приличный оклад, что это позволило ему со временем купить в Харбине два небольших собственных дома на Ротной улице, № 17 и 19. В первом доме Бострёмы жили сами, а во втором сдавали квартиры в аренду, и это стало немаловажной частью доходов семьи, надежно избавив ее от финансовых проблем в будущем.

В феврале 1925 г. Г. И. Бострём получил из Харбина от своего хорошего знакомого начальника службы тяги КВЖД инженера Дмитрия Ивановича Калины предложение занять место заведующего передаточной конторой Главных железнодорожных мастерских. Дождавшись возвращения Бориса Юльевича и сдав ему все дела, Герман Иванович выехал в Харбин. В передаточной конторе Главных мастерских Герман Иванович прослужил вплоть до ее ликвидации в феврале 1931 г. С 1 апреля 1931 г. ему предложили место техника службы тяги в Управлении дороги, но уже в сентябре 1933 г. и эта должность была ликвидирована.

В 1932 г. Япония оккупировала Маньчжурию. Герман Иванович в те годы жил на Ротной улице. Агенты Бюро по делам российских эмигрантов (БРЭМ) сообщали, что его дом является «рассадником большей части провокаторской информации» о событиях Второй мировой войны, так как там собираются люди «обсуждающие политику японский властей и сочувствующие Советскому Союзу».

Г. И. Бострём скончался 17 декабря 1947 г. и был похоронен на русском кладбище в Харбине. В годы «культурной революции» в Китае кладбище было почти полностью разгромлено. Уцелело лишь несколько десятков захоронений, за которыми сегодня бережно ухаживают представители русской диаспоры Харбина, но могилы Германа Ивановича Бострёма среди них, к сожалению, нет.

[/more]

|

Тема: РУССКИЙ ХАРБИН (Harbin Russians...To remember)

12.10.2024, 19:37

snegir написал:[q] Из январских номеров газеты Амурский край 1909 г.

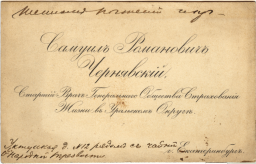

Чернявский Самуил Романович.

С конца 1920-х гг. жил в Москве, закончил газетную карьеру, пытался писать сценарии для кино, занимал в Москве незначительную конторскую должность в "Союзхлебе". Чернявский Самуил Романович умер в 1937 году в Москве.

[/q]

В дополнение к информации об С.Р. Чернявском: его визитная карточка в бытность проживания в г. Екатеринбурге (Пермская губ.)

Публикую только лицевую сторону. Текст на обороте носит личный характер.

|

Тема: Житомирский уезд Волынской губернии

9.08.2023, 13:27

О регистрации по городу Бердичеву (списки купцов)

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив

Фонд: №2067, Штаб главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта

Опись: №1, Управление генерал-квартирмейстера

Номер дела: 4007

ССЫЛКА на электронный документ (нераспознанные сканы машинописных и рукописных документов)

|

Тема: Евреи России в Первой Мировой войне

9.08.2023, 13:27

О регистрации по городу Бердичеву (списки купцов)

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив

Фонд: №2067, Штаб главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта

Опись: №1, Управление генерал-квартирмейстера

Номер дела: 4007

ССЫЛКА на электронный документ (нераспознанные сканы машинописных и рукописных документов)

|

Тема: Неблагонадёжные граждане Российской Империи

9.08.2023, 12:59

Сведения от Витебского Губернского Жандармского Управления о лицах, подозреваемых в шпионаже

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив

Фонд: №2031,

Штаб главнокомандующего армиями Северного фронта

Опись: №4,

Управление генерал-квартирмейстера и дежурного генерала. Контрразведывательное отделение

Номер дела: 393 (637 страниц)

ССЫЛКА на электронный документ (нераспознанные сканы рукописных, машинописных документов, фото и дактило картотек)

|

Тема: Неблагонадёжные граждане Российской Империи

9.08.2023, 12:53

Дело По наблюдению за лицами, внушающими подозрение

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив

Фонд: №2031, Штаб главнокомандующего армиями Северного фронта

Опись: №4,

Управление генерал-квартирмейстера и дежурного генерала. Контрразведывательное отделение

Номер дела: 907 (830 страниц)

ССЫЛКА на электронный документ (нераспознанные сканы машинописных и рукописных документов)

|

Тема: ПЛЕННЫЕ Первой мировой войны 2022-2025 г.

9.08.2023, 12:09

Списки русских военнопленных

Архив: Государственный архив Российской Федерации

Фонд: №Р3333,

Центральное управление по эвакуации населения (Центроэвак) Наркомата внутренних дел РСФСР

Опись: №6,

Статистическо-справочный отдел Номер дела: 112 (157 страниц)

ССЫЛКА на электронный документ (нераспознанные сканы рукописных и машинописных документов)

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

28.07.2022, 13:38

Koenigsberg написал:[q]

Погон и круглая кокарда - это как раз и есть военный чиновник, коллежский секретарь.[/q]

Спасибо. Вот и ещё направление для поиска. Когда успел в чиновники попасть и по какому ведомству? Будем искать. Начнём с железнодорожников, понятно.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

28.07.2022, 13:12

>> Ответ на сообщение пользователя Koenigsberg от 28 июля 2022 12:36

Спасибо. Да, я видел этот приказ, но также встречал информацию, что лопата с топором фигурировали на форме инженерных соединений и раньше (Приказ по Военному ведомству №677 от 15 декабря 1915г.).

Пока меня больше занимает вопрос о трёх звёздочках на погоне, т.к. я допрежь не слышал, чтобы Андрей Фёдорович числился чиновником.

Вы на форуме меня коллективно нацелили на внимание к деталям. Вот я и стараюсь ничего не упустить  . С одной стороны погон военный, с другой - звёзды в ряд и круглая кокарда уже по гражданской части выходят. . С одной стороны погон военный, с другой - звёзды в ряд и круглая кокарда уже по гражданской части выходят.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

28.07.2022, 10:38

Уважаемые форумчане,

Пока не исчерпал кредита доверия, хочу посоветоваться по этому фото.

Изображённый на нём Андрей Фёдорович Хайдуков в метрической книге значится мещанином г. Осы (Пермская губерния).

По профессии - железнодорожный техник. В 1900 строил КВЖД. В ПМВ восстанавливал ж.д. пути в Галиции (по семейным воспоминаниям).

Данное фото сделано в г. Режица (Витебская губерния) примерно в 1916 г.

Предварительный поиск по сети показал:

1. Круглая кокарда на фуражке - возможный признак вольнонаёмного специалиста, имеющего чин по Табели о Рангах.

2. Эмблема на фуражке (топор и лопата) - возможный признак службы в инженерной рабочей дружине.

3. Погон обер-офицерского типа (один просвет) с эмблемой инженерных войск и тремя звёздами в один ряд - возможный признак военно-гражданского чиновника в чине коллежского секретаря.

Прошу прокомментировать насколько эти мои разыскания соответствуют исторической правде.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

28.07.2022, 10:11

>> Ответ на сообщение пользователя Koenigsberg от 27 июля 2022 9:37

Уважаемый Koenigsberg большое спасибо за обстоятельную аргументацию.

Оффтоп (небольшой)

По А.Н. Калошину я ещё в начале пути. Лично знал двух дочерей, о которых несколько лет назад нашёл в сети любопытные воспоминания. Мы с ними сговаривались подробно записать семейные хроники, но пока я служил срочную в армии, они обе ушли из жизни. Сейчас вот 35 лет спустя добрался до их веточки, но продвижение идёт очень медленно.

Присланный Вами документ мне конечно помог (я нашёл его чуть раньше, но это и не так важно). Я перечитал ещё раз упоминания об А.Н. в семейной переписке, где нашёл зацепки по Орловской губернии. В картотеке GW нашёл и его сына (там тоже значится Орловская губерния).

Видимо, это "мой" Калошин (получается 1878-79 г.р.). Но выходит, что первый ребёнок в семье родился, когда папочке только исполнилось 18 (а то и 16!) лет, а жена - на 4 года старше. Такое технически возможно, но смущает.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

27.07.2022, 1:03

Koenigsberg написал:[q]

kshaid написал:

[q]

с учётом отсутствия креста на погонах

[/q]

Вы бы всё-таки присмотрелись к "тому" Калошину, из 203-го запасного батальона.

Он в сложившуюся ситуацию укладывается идеально.

Возрастной боец, проблемы со здоровьем, попал в госпиталь с больными ногами.

Госпитальное начальство присмотрелось - ага, счетовод ... с опытом работы.

Вот и пристроили бедолагу поближе к медицине, переведя в зауряд-военные чиновники ...

Потому и креста РОКК на погонах нет, потому как формально он, скорее всего, так и числился, по армейской пехоте.

ИМХО, конечно ...[/q]

Так ведь я к нему уже давно присмотрелся, только ниточек маловато. Зацепки пока только по ФИО и месту рождения. Возраста годков на пять бы поболе - был бы в самый раз. Но других похожих в базе нет.

Пока мне надо фотографию правильно атрибутировать, чтобы она в описи засветилась. Может в сумме с другими документами заинтересует профессионалов. Там ещё просматривается родственная связь с Лазаретом во имя прп. Серафима Саровского. Но на уровне догадок.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

26.07.2022, 23:18

Koenigsberg написал:[q] Добрый день, Кирилл.

ksologub написал:

[q]

Как вариант мог быть связан с автотранспортом РОКК

[/q]

Ага, учёт ГСМ и запчастей, ну и кожанок, разумеется

Был бы "шоффером" - очки ещё были бы, типа "консервы"

[/q]

На кожанку я внимание обратил и, с учётом отсутствия креста на погонах, согласен, что он, видимо, не относился к медперсоналу, а занимался обеспечением деятельности РОКК.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

26.07.2022, 23:15

>> Ответ на сообщение пользователя G-Is от 26 июля 2022 21:22

Спасибо всем, так оперативно принявшим участие в обсуждении моего фото.

Пока остановимся для сдаточной ведомости на формулировке: "Фото Александра Николаевича Калошина в походной форме зауряд-чиновника Российского Общества Красного Креста" [1915-1917 гг.]".

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

26.07.2022, 18:20

Koenigsberg написал:[q]

kshaid написал:

[q]

Фото периода Первой Мировой войны. Калошин Александр Николаевич. Уроженец Орловской губернии.

[/q]

Интересно, полный тезка, однофамилец и вдобавок земляк?

Калошин Александр Николаевич

Или он сам в начале своей военной "карьеры"?[/q]

Спасибо, я также находил этот документ. Пока не очень бьётся возраст. Я считал "нашего" Калошина постарше.

Но в Орловских книгах покопался. Там в Дмитровске Калошиных действительно много. И в личных письмах к его жене Орловская губерния мелькает.

Пока у меня задача-минимум атрибутировать его фото в военной форме для передачи в Государственный архив в числе многих других семейных документов.

Вот предварительно определил для себя, что он подпрапорщик медицинской службы.

На одном из форумов видел как раз три типа медицинских кокард: офицерскую, унтер-офицерскую и солдатскую.

По погону и кокарде похоже на подпрапорщика (унтер-офицерский состав). Но хотел бы дополнительно заручиться мнением опытных людей.

|

Тема: Помогите определить звание и род войск по фото

26.07.2022, 15:04

Уважаемые форумчане,

Верно ли я понимаю, что на фото - подпрапорщик медицинской службы?

Фото периода Первой Мировой войны. Калошин Александр Николаевич. Уроженец Орловской губернии.

|

Тема: Дети, сбежавшие на фронт, дети полка

26.01.2021, 15:36

Объявления армиям Северного фронта о детях, бежавших на театр военных действий

№ 44 от 28 июня 1917 года

Соколов Вячеслав, 13 лет, бежал в действующую армию 10 мая 1917 года.

Мать: Любовь Борисовна Соколова, город Петроград, Петроградская сторона, Б.Белозерская ул., д. № 36, кв. 14

Романов Владимир, 14 лет, бежал в действующую армию 10 мая 1917 года.

город Петроград, Петроградская сторона, Б.Белозерская ул., д. № 36, кв. 14

Герасимов Михаил, 14 1/2 лет, бежал в действующую армию 7 мая 1917 года.

город Калуга, Кутузовская ул., д. Захарова

Золотарёв Авраам, 15 лет, бежал в действующую армию 29 апреля 1917 года.

Мать: слобода Двулучная Валуйского уезда Воронежской губернии

Проскурин Григорий 15 лет, бежал в действующую армию 26 апреля 1917 года.

город Борисоглебск, Тамбовской губернии, Верхне-Площадная ул., д. № 89

Кувардин, 15 лет, бежал в действующую армию 26 апреля 1917 года.

город Борисоглебск, Тамбовской губернии, Верхне-Площадная ул., д. № 89

Подзоров Василий 14 лет, ученик 4-го класса Тамбовской мужской гимназии, бежал 1 мая 1917 года.

Мать: Подзорова, город Тамбов, Обводная ул., д. № 219, дом Егорова

Тюпин Борис 14 лет, бежал 16 мая 1917 года.

Мать: Евгения Ивановна Тюпина, город Смоленск, Солдатская Слобода, 3 линия, собственный дом

Котович Антон 14 лет, бежал 16 мая 1917 года.

Мать: Мария Геронимовна Котович, город Смоленск, Солдатская слобода, 2 линия, дом Андреева

Веремчук Яков Петрович, во время отступления в 1915 году 10 августа отстал от семейства в деревне Белый Лесок, Беловеж-Александровской волости, Пружанского уезда, Гродненской губернии.

Мать: Матрёна Афанасьевна Веремчук, село Силидьба, Ключевской вол., Петровского уезда, Саратовской губернии.

|

|

|