Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

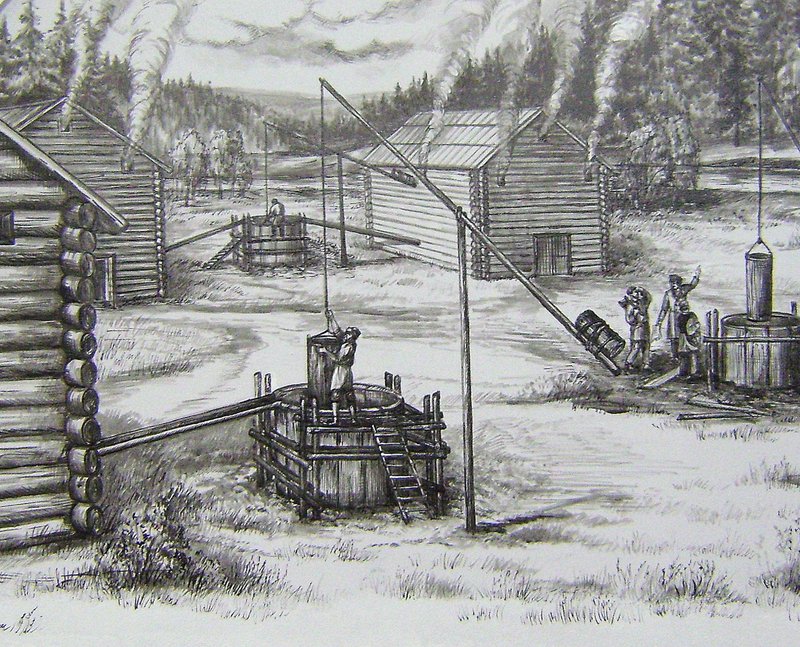

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

| tatiana pr

Москва

Сообщений: 307

На сайте с 2015 г.

Рейтинг: 334

| Наверх ##

24 июля 2024 15:18 27 июля 2024 2:20 >> Ответ на сообщение пользователя Tina1960 от 19 июля 2024 11:35 Братьям Шустовым принадлежали соляные варницы в Соликамске и его уездах. Шустовы были местные или могли быть из других мест? Может быть дединовские, московские. И из Владимирской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

28 июля 2024 14:02 У меня нет информации ни по фамилии Ивачевы,ни по Шустовым. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

| tatiana pr

Москва

Сообщений: 307

На сайте с 2015 г.

Рейтинг: 334

| Наверх ##

28 июля 2024 14:43 28 июля 2024 14:50 Спасибо Вам за внимание. У Вас прочитала и о Д.Н. Ивачеве, и о Шустовых. Раньше думала, что мои муромские Шустовы не имеют отношения к Шустовым соликамским( московским, дединовским), а некоторое время назад появились сомнения. Надо разбираться. Спасибо за Ваш труд. Давно уже изучаю Ваши материалы понемногу. Когда начала изучать ветку Ивачевых. Моих. Очень помогла работа О.Н. Варнаковой. И Поколения Пермского края. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

2 августа 2024 20:12 Семибоярщина и Смутное время В 1598 году ушёл в мир иной последний потомок Рюриковичей — бездетный царь Фёдор Иоаннович. В 1598 году ушёл в мир иной последний потомок Рюриковичей — бездетный царь Фёдор Иоаннович. И полтора десятилетия Русь Московскую потрясает самозванство; бесцарствие сменяет двоецарствие, за ним приходит «Семибоярщина», — это когда у семи дядек — дитя без глазу. Неурожай, голод и мор, гражданская война, интервенция. Почти треть населения страны истреблена, отторгнуты соседями исконные земли к западу от Москвы, разорены и пребывают в запустении огромные территории. Сама Русь Московская оказалась на перепутье — угроза «Третьему Риму» кануть в небытие, как прежде случилось с Великой империей и Византией, стала более чем очевидной. Конец смуте и раздорам в 1612 году положило освобождение ополчением гражданина Минина и князя Пожарского Москвы и российского престола от польских захватчиков.  На следующий год Земский собор избрал на царствование 16-летнего Михаила Романова. На следующий год Земский собор избрал на царствование 16-летнего Михаила Романова. Новоиспеченного монарха Европа встретила без всякого почтения: к чему церемонии, когда некогда обширная держава слаба и разорена, надолго ли этот государь? Сколько уже поменялось до него. Велик и соблазн распоряжаться богатствами,коим несть числа в его землях: пушнина, золото, каменья драгоценные. Западу, чтобы убедиться в силе нового государя и отпустить несбывшиеся надежды, понадобится время. Великая Римская империя через три года поняла, что крепкая власть на востоке Европы, куда лучше хаоса и распрей, неизбежных при дележке природных богатств и территорий. Покупали же песцов да соболей до этого… Главное, будет, кому заняться вновь грядущими ордами с востока. Турки и крымские татары пока, вроде бы невзначай, случайно обращают свои плотоядные взоры к богатой Европе. Ещё через пару лет и Австрия, исходя из подобных соображений, признаёт полномочия Михаила. А вот Речь Посполитая, которая за Московский престол готова была не только с крымским ханом, с самим чёртом лысым сговориться, но у которой этот престол всё же уплыл из рук, — лишь в 1632 году. Но прелесть жизни в том и заключается: что бы там ни мутили при

дворах европейских, а она в Соли Камской тем временем идёт своим чередом. Это как в уральской Парме — деревья кронами шумят, ветер верхушки ломает, а у земли всё тихо-тихо. Но и здесь порой такие перипетии разворачиваются — только приглядись внимательнее… *** Кованый арестантский возок аж из самой Москвы, почти завалился в густом грязевом месиве пред самой Усолкой. Измученные долгой гоньбой лошади, всем своим видом показывали: они готовы умереть здесь, нежели тронуться с места. Стрельцам, бросившимся сгонять на подмогу соликамских ротозеев, разумеется, было неведомо, что сия оказия приключилась с ними на перекрестке двух важнейших в судьбе России дорог. Обляпавшись грязью с ног до головы, чертыхающиеся мужики, возок из болотины все-таки вынесли. Через зарешеченное слюдяное оконце, как ни пытайся, арестанта не больно-то углядишь. Зато за излишнее любопытство охранник кое-кого плеткой поперек спины протянул. Ещё раз, но на этот раз,рассекая воздух, свистнула нагайка, и арестная команда выскочила через мост на дорогу, убегающую от Соли Камской на север… Это тракт на Чердынь — прежнюю столицу Перми Великой. Оттуда ещё в XV веке началось освоение Урала русскими. Туда же, в Ныробку, этой самой дорогой в 1601 году на неминучую смерть и проследовал первый в здешних краях политзаключенный — боярин Михаил Романов , дядя и тёзка первого царя будущей династии, которой вскоре предстоит править Россией более трехсот лет... А пока главный конкурент Бориса Годунова на престол обвинён во всех смертных грехах. Для пущей убедительности к измене недруги Романова добавили и колдовство. А вперекрест дороге «на севера» берёт отсчет и уходит на восток толькотолько разведанная посадским человеком Артемием Бабиновым новая дорога в Сибирь. Дорога, которой в наступившем XVII столетии предстоит раздвинуть границы Московии от Рифейского камня до Русской Америки...  Нет, не случайно на этом самом перекрестке спустя век была заложена Соборная колокольня… Тракт, берущий начало от соликамской звонницы, сравнивают с Великим шелковым путём, Путём из Варяг в Греки. Это о нём говорят: «Дорога, создавшая Россию». И здесь нет никакого преувеличения: если Санкт-Петербург для России в XVIII веке стал «окном в Европу», то Соликамск к этому времени уже добрую сотню лет служит «дверью» России на восток. В память об этом в год четырехсотлетия дороги на стене соликамской колокольни появилась памятная доска. А пока на Московии ох как неспокойно. Конечно, по сравнению с тем, что творится в центре, где Русь православная корчится в судорогах Смутного времени, жизнь в Соликамске проистекает со свойственными окраине размеренностью и простотой нравов. Правда, на подступах к городу пошаливают ватаги беглых да разбойных людей, но в Соль Камскую они заходить не решаются. Или только пока не решаются? …И какого только народу и товару не встретишь здесь в ярмарочный день на Девятую пятницу по Пасхе. С окрестных деревень, даже из самой Чердыни, в Соликамск съезжаются мужики: кто в одиночку, кто обозами, прибывает торговый люд и издалека. Здесь и русские купцы, и пермяки, и татары,и вогулы. Последние, ещё два на десять зим не прошло, как опустошали Соль Камскую набегами. Вон, в последний раз в 1581 году сибирский князь Кихек со своим войском сжег дотла всё, стер с лица земли город и его жителей. А сегодня, глянь, нехристи торгуются, наравне с местными глотку дерут, словно и не было меж них смертоубийственной вражды. Словно и не было... Хотя даже самый худой мир завсегда лучше доброй ссоры. Бурлит ярмарка, живет своей жизнью… После удачного торжища купцы, что побывали за Рифейским камнем, хватив водочки, рассказывают всякие чудеса про тамошнюю чудь. Слушателей вкруг них собиралось много. Соликамские слушают, дивятся, да не верят. Разве может такое случиться, что обычные горшки-черепки, кремниевые ружья, бисер и украшения влет уходили в обмен на мягкую рухлядь — шкурки соболя, горностая, бобра, песца — валюту того времени. За простой медный котёл можно выменять столько шкурок соболя, сколько он в себя вмещает. Чудно, одним словом! Такая торговля с чудью приносит русским баснословные барыши. Один рубль дает прирост в три на десять целковых. Однако пройти за Урал непросто. Ещё труднее из-за Камня вернуться. Хотя вроде бы, что здесь сложного: с Камы за Урал ведет сразу несколько путей. Караванная дорога в Бухару через Булгары, Камою на Уфу и далее степью на верховья Исети, — раз! Также в Сибирь можно попасть по Чусовой и Сылве через Тюменский волок, — два!  Но вот беда, оба эти пути, с глубокой древности связывавшие Европу и Азию, вплоть до второй половины XVI века для русских непроходимы. Сначала этому препятствует Булгарское царство, затем Золотая Орда, а после её распада — Казанское ханство. А ещё в XV столетии речной выход в Прикамье облюбовали для своих набегов сначала тюменские, а позднее ногайские и сибирские татары. Была, правда, ещё одна дорога: «от Соли Камской мимо Чердынь водяным путем Вишерою вверх, да через Камень в Лозьву реку, да Лозьвою вниз в Тавду реку, да Тавдою рекою вниз до Тобола реки». Но, вот беда, не только русским известна она. Не раз этой же дорогой приходили из Зауралья войной пелымские князья. Вдобавок, этот путь в Сибирь, протяженностью в тысячу вёрст, тернист и кружен. Необжитый край, где, окромя Лозьвы, Тобольска и Тюмени, иных русских городов-то и нету; да и климат суров. Кроме этого, караваны смельчаков в дороге поджидают банды лихих ушкуйников да язычники-самоеды, которым кровь чужую пролить, что водицы испить. Всё это и делает исход заманчивого путешествия непредвиденным. Так что, отправляясь этим путем на восток, ты ставишь на карту жизнь свою. А у судьбы выиграть ох как непросто! Однако знающие люди утверждают: манси, что наведываются в Соль Камскую к ярмарочным дням, имеют за Камень потаенную короткую тропу. Разговоры об этом дошли и до столицы. Здесь прекрасно понимают: без доброй сухопутной дороги, экономических и торговых связей закрепить за Русью присоединенные Ермаком и его предшественниками, но неизведанные доселе земли невозможно. Нужна, как воздух нужна Московскому государству для надежного сообщения, перевозки хлебных и военных припасов дорога в Сибирь — короткая, безопасная, проезжая круглый год. С другой стороны, богатства тамошние должны поправить разоренную опустошительными войнами государеву казну. И в 1595 году царь Фёдор Иоаннович , ознакомившись с очередным отчетом Новгородского приказа, ведающего сибирскими делами, повелевает: «охочим людям» разведать более прямой и удобный путь за Камень. Тут мы позволим себе небольшое отступление, поскольку есть насущная необходимость уделить немного места разговору о самом Камне, хотя бы уже потому, что он ровесник Пермского моря. И как потом окажется, древнему морю и преодолению Уральских гор Соль Камская обязана многим. Удивительное дело: сегодня мы с легкостью перелистываем доисторические десятки, сотни миллионов лет, из всех периодов знаем только Пермский,поскольку живём на этой земле, а всё многообразие обитателей той поры называем просто динозаврами. Нас там нет, и поэтому нам это неинтересно. А ведь не прошло ещё и двух сотен лет с тех пор, как мир узнал, почему кости морских чудовищ оказались заключены в твердую породу уральского камня,как были подняты на сотни метров выше уровня моря и перенесены в горы, за тысячи километров от нынешних пределов Мирового океана. Надо восполнить этот пробел. Из книги «Поморский город Соликамск» Автор: Олег Опутин ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (3) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

8 августа 2024 11:50 8 августа 2024 11:55 Дом воеводы.Таинственный ларец. В Соликамске, на крутом склоне реки Усолка, стоит каменный Дом воеводы. Первое на Урале каменное здание гражданского назначения. В Соликамске, на крутом склоне реки Усолка, стоит каменный Дом воеводы. Первое на Урале каменное здание гражданского назначения.

Внешне дом воеводы выглядит как небольшая шкатулка, зато его стены толщиной по 2 метра хранят тайны, не раскрытые до сих пор.  По разрешительной грамоте от царя Алексея Михайловича в 1688 году в Соликамске завершилось строительство нового Дома воеводы взамен сгоревшего деревянного. В нем размещалась канцелярия воеводы и жилые помещения, поэтому обустройство здания должно быть готово как к обороне, так и к мирной жизни. Толстые двухметровые стены имеют бойницы и внутренние ходы для передвижения. По ним можно быстро перейти из одной палаты в другую. Правда, в бою испытать надежность постройки не пришлось.  Страницы истории Дома воеводы можно перелистывать очень долго: с 1688 года мимо его стен много воды утекло! Страницы истории Дома воеводы можно перелистывать очень долго: с 1688 года мимо его стен много воды утекло! Да и судеб немало. Были здесь даже представители таких известных российских родов, как Нарышкины, Прозоровские, Голенищевы, Корсаковы, Черкасские. Воеводство в Соликамске имеет историю более долгую, чем Дом воеводы: с 1613 по 1781 годы 74 воеводы управляли городом. В конце 17 века, когда Соль Камская была одним из 30 крупнейших городов России, назначение сюда на воеводство считалось делом почетным и прибыльным. Ехали воеводы в Соль Камскую всем «домом»: расположиться было где: «на посаде Соли Камской на берегу речки Усолки для обитания управителей с "сопровождающими их лицами" огородили большой воеводский двор. В нем построили хоромы в три этажа - в каждом по шесть горниц, разделявшихся на служебные и жилые. В тех и других - широкие слюдяные окна и изразцовые печи.  В дом вели два высоких теремных крыльца. Рядом стояла изба для воеводских служащих - две комнаты с сенями посередине. Далее изба поваренная, семь чуланов, конюшни, три сарая, изба дворовая, два погреба. По сути, воеводская усадьба была аналогична господскому двору в поместье». К сожалению, ничего от этой былой роскоши до наших дней не дошло. .jpg) «Присутственным - рабочим - местом воеводы в Соликамске являлась съезжая, она же - приказная, изба, где находились «кабинет» воеводы, судная комната, дьяческая, подьяческая, она же приемная.  Первоначально изба эта была деревянная и располагалась близ воеводской усадьбы. В 1688 году возведены каменные "приказные палаты". Правда, они по-прежнему именовались "избою".» Вот эта каменная приказная изба и известна нам как Дом воеводы. Приказная изба была построена в лучших традициях того времени. Правда, к концу 17 века Соль Камская не опасалась уже никакой внешней угрозы, но ведь это же Дом воеводы! Высокий подклет, двухметровой толщины стены с внутренними ходами, узенькие бойнИцы – все было готово к обороне и ведению боя. И даже отступление было предусмотрено: до сих пор у соликамцев и гостей города огромный интерес вызывают легенды о подземных ходах, которые шли от Дома воеводы «на все четыре стороны». .jpg) По легенде, внутристенные ходы имели продолжение – подземные ходы, которые вели к Богоявленской церкви, Соборной колокольне и к реке Усолке. В случае осады по ним могли уйти все, кто находился в доме. Однако эти тропы так и остались тайной. Попытки найти подземные ходы проводились неоднократно, но ни одна не увенчалась успехом.  После упразднения Соликамского воеводства Дом воеводы был куплен представителем известнейшей династии соликамских солепромышленников Максимом Григорьевичем Суровцевым. Обходя свои владения, нашел Максим Григорьевич в одном из подземных ходов ларец с драгоценностями, внес его в дом, открыл – и поразил всех домашних страшный недуг: у всех головы повело набок. И лишь когда Максим Григорьевич по совету священника отдал свою находку на строительство церкви, болезнь отступила. Честно говоря, легенда эта не соответствует историческим фактам, но продолжает подогревать интерес соликамцев и гостей города к подземным ходам.  Дом воеводы и сегодня продолжает загадывать нам исторические загадки. Одна из них – это флажок на крыше здания. Присмотритесь повнимательнее: какие-то буквы. Правильнее – буквенная цифирь. В древней Руси цифры записывались с помощью букв применявшегося тогда алфавита. Такую запись и называли буквенной цифирью. Реформа русской азбуки была проведена Петром I и завершилась в начале 1710 года. До этого времени числа церковные, то есть буквенные, и арифметические употреблялись параллельно. Так вот, надпись на флюгере обозначает год окончания строительства Дома воеводы – 7196 год с начала летоисчисления. Кстати, флажок установлен не с начала существования здания, а во время реставрации в 1986 году. Известный русский художник, академик архитектуры Игорь Грабарь, посетивший Соликамск в 1925 году, назвал наш Дом воеводы «одним из самых драгоценных памятников гражданского зодчества Древней Руси». Думается, и истории воеводства тоже.

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

21 августа 2024 13:27 21 августа 2024 13:28 Соликамский краеведческий музей — один из крупнейших в Пермском крае, основан в 1929 году.  Располагается в 7 зданиях, 6 из которых — памятники архитектуры XVII— XIX веков федерального и регионального значения. Фонды музея составляют более 87000 единиц хранения. Тематика коллекций охватывает основные темы комплексного изучения историко-культурного наследия города и края. Сегодня музей – это культурный центр Верхнекамья, победитель краевых и всероссийских грантовых конкурсов, имиджевое предприятие города, его «лицо», его философия, научно-исследовательский и просветительный центр. Ежегодно музей посещают более 50000 человек со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. МБУК "Соликамский краеведческий музей". Художественный отдел. [/url] Музей расположен в южной части г. Соликамска, рельеф местности –холмистый. Адрес:ул.Набережная, 93. В 200 метрах с севера от объекта протекает река Усолка. В 65 метрах на северо-запад расположена детская школа искусств, в 30 метрах на северо-восток располагается Богоявленская церковь. В 50 метрах с юго-западной стороны располагается детская художественная школа, в 35 метрах с восточной стороны и 40 метрах с западной стороны располагаются жилые дома. С южной стороны в 230 метрах расположена центральная дорога – улица 20летия Победы и администрация города Соликамска. 21 ноября 1975 года состоялось открытие художественного отдела Соликамского краеведческого музея.  Михаил Богоявленский."Келья Троицкого Собора.1942 год" Основой послужила коллекция краснодарского художника, заслуженного работника культуры РСФСР Михаила Петровича Богоявленского (1885 – 1971), переданная в дар городу женой художника Александрой Ивановной Богоявленской (1918 – 2008). Собрание насчитывало 1350 экспонатов. В настоящее время в музее хранится более 6000 произведений изобразительного искусства. У Художественного музея много друзей. Московские художники В.В.Данилова и О.А.Дмитриев, подарили более 500 своих работ. В 1977 году они собрали для нашего музея 350 картин художников Москвы: М.Фейгина, К.Купецио, Н.Мацедонского, Е.Гаврилова, Н.К.Кузанян и др. Акварелистка А.Варновицкая, ученица известных русских мастеров Т.Куприянова, Л.Бруни, подарила 84 работы. Более 50 ксилографий Г.Ечеистова поступило от жены художника. Дочь графика М.А.Доброва подарила более 100 его графических листов. В 1977 году из Ленинграда была привезена коллекция керамики от Т.П.Знамеровской, в которой представлены предметы из Италии, Голландии, Германии, Польши, Венгрии, Румынии, Грузии, Украины, России и т.д. Из Феодосии в 1979 году, по завещанию, были переданы живописные произведения Н.С.Барсамова. Украинский Союз художников подарил нашему музею более 60 работ ведущих мастеров. В 1980 году М.В. Крестовская подарила скульптуру «Лето» И.В.Крестовского, которая является украшением нашего музея. Благодаря А.И.Богоявленской в 1985 году в коллекцию поступили работы Б.Смирнова-Русецкого, М.Дерегуса, Т.Яблонской, З.Волковинской, Г.Трошкова и др. Коллекции музея пополняются произведениями пермских и соликамских художников. Ещё в 1976 году художница Перми Е.Камшилова подарила более 60 живописных и графических работ. Наши щедрые друзья – художники А.Репин, А.Тумбасов. Имеются произведения М.Тарасовой, А.Зырянова, В.Мальцева, В.Кузина, Т.Коваленко Е.Широкова, И.Борисова и многих других художников. Из местных художников первые дарители – Е.Дик, Н.Пономарев, В.Бубнов, А. Мосянин, а затем и другие художники Соликамска дарили свои работы: Г.Ложкин, А.Ворона, А.Атаманов, С.Пятков, В.Кехтер, И.Гришаева и т.д. Значительный интерес вызывает творчество М.Потапова и его серия работ «Эхнатониана». Так пополнялась коллекции Художественного музея, включающие живопись, графику, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Музей располагает интересными фотоархивами, эпистолярными материалами, рукописями и книгами деятелей российского и мирового искусства. Невозможно перечислить всех, кто принёс за годы существования свои дары Художественному музею, и этим помог превращению фондов нашего музея в прекрасное собрание. С 2020 года работает выставка «Сохранить любой ценой!», которая освещает тему эвакуации музейных ценностей в период Великой Отечественной войны в Соликамск. Зав. филиалом «Художественный музей» В.П.Пономаренко.К сожалению, в настоящее время Художественный отдел закрыт для посещения. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

28 августа 2024 11:42 28 августа 2024 11:42 Григорий Акинфиевич Демидов Григорий Акинфиевич Демидов (14 (25) ноября 1715 — 13 (24) ноября 1761, Санкт-Петербург) — русский ботаник, предприниматель, меценат из рода Демидовых. Григорий Акинфиевич Демидов (14 (25) ноября 1715 — 13 (24) ноября 1761, Санкт-Петербург) — русский ботаник, предприниматель, меценат из рода Демидовых.Родной брат Прокофия — Григорий Акинфиевич Демидов, хотя и продолжил дело отца, построив и реконструировав несколько заводов, больше известен как создатель первого в России научного ботанического сада под Соликамском и как корреспондент выдающегося шведского ученого Карла Линнея.  О саде Григория Демидова, в котором были собраны растения со всех частей России и некоторых зарубежных стран, с восхищением отзывались известный естествоиспытатель академик И.И. Лепехин и участники Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга — ботаник Иоганн Гмелин и адъюнкт Петербургской академии, путешественник и натуралист Георг Стеллер. Когда Г. Стеллер умер в Тюмени по возвращении с Камчатки, Григорий Демидов позаботился о его коллекции. Основную часть он передал в Академию наук, дубликаты же послал в Упсалу к Карлу Линнею, с которым на протяжении 15 лет Григорий Демидов состоял в переписке и обменивался ботаническими материалами. *** Летом 1731 года в Соликамске произошло два заметных события - женитьба Григория Демидова на Настасье Суровцевой и посадка молодыми в своей усадьбе большого сада. Никто бы не удивился, если бы сын заводчика и дочь солепромышленника заложили домну или промысел, а то ведь всю весну, лето, осень и зиму, кроме этого сада да ящиков и бочек с растениями, молодая чета ничего знать не хотела. Местных жителей особенно поражало, что для заморских растений ставят избы, прорубают в них невиданно широкие окна, а часть крыши кроют стеклом. И называют эти избы чудным словом - "ранжереи". В 1735 году в Соликамск из столицы пришло известие о том, что на Васильевском острове в Петербурге Академия наук создает академический ботанический сад. Заведовать им поручено приглашенному на русскую службу энергичному немецкому ботанику, естествоиспытателю И. Амману. Установить связь с Амманом оказалось для Демидова недолгим делом, и уже вскоре в обмен на соликамские семена пришли на Урал семена разных, очень редких растений, которые были высажены в оранжереях сада. Через пять лет в каталоге растений, составленном самим Прокофием Демидовым, перечислялось 4363 вида растения, да сверх каталога 3634 вида, всего 8000 видов растений. На территории усадьбы, преимущественно в оранжереях, росли тисы, кедры, лавры, пальмы, самшиты, герани, розы, алоэ (15 видов), фикусы (8 видов), ананасы (5 видов), цитрусовые, арбузы, виноград, разнообразные цветы.В 1739 году Соликамский ботанический сад приобрел куратора в лице молодого адъюнкта Петербургской академии наук, ученого-натуралиста Георга Стеллера. К большой удаче Демидова, Стеллер, ожидая свои идущие реками экспедиционные грузы почти три месяца прожил в Соликамске. За это время ученый привел в должный научный порядок весь ботанический сад, определил растения, семена, помог обрести систему большому гербарию, завел специальные книги учета с краткой характеристикой каждого растения, таблички на грядках, в аллеях и теплицах сада. Стеллеру понравилась демидовская коллекция эндемиков, то есть растений, произрастающих только на ограниченной территории, в данном случае - на Урале. Стеллер рассказал Демидову в подробностях о создании и деятельности академического ботанического сада в Петербурге, о том, что Амман издает первое обстоятельное, хорошо иллюстрированное описание растений всей России и уже три года переписывается со шведским ученым-натуралистом Карлом Линнеем, который прислал ему в подарок фундаментальные ботанические книги "Система природы", "Лапландская флора" и многие другие, где автор пытается в корне преобразовать всю ботаническую науку. Поддерживал связь с реформатором ботаники и сам Стеллер, пообещавший Линнею доставить гербарий с Урала и из Сибири. Демидов с готовностью согласился помочь Стеллеру и вскоре после его отъезда собрал и отправил Линнею в Швецию, в Упсалу, большую посылку с засушенными уральскими растениями, семенами и корневищами. Обрадованный проведенной Стеллером в ботаническом саду систематизацией растений, Демидов немедля начал переписку и обмен ботаническими коллекциями с такими известными русскими ботаниками и путешественниками, как главный врач Астраханского корпуса И. Лерхе и доктор медицины из Лейпцигского университета Т. Гербер, основатель и первый директор Аптекарского огорода в Москве. В 1743 году ученые-путешественники Иоганн Гмелин и Степан Крашенинников, возвращаясь в Петербург, заехали по пути к Демидову, поделились с ним богатыми ботаническими коллекциями семян сибирских и камчатских растений и пришли в восхищение от происшедших в саду перемен. В 1746 году Г. Стеллер снова несколько месяцев прожил в Соликамске, но сенатским указом ему было предписано вернуться в Сибирь. По дороге в Иркутск он заболел и умер в Тюмени, успев поручить Григорию Демидову распорядиться своими сибирскими коллекциями. Демидов сохранил бесценные коллекции Стеллера, передал образцы гербария в Петербургскую академию наук, послал дубликаты в Швецию - Линнею. Сам глава мировых ботаников настойчиво через Гмелина искал связи с Демидовым: Линней в то время работал над капитальным трудом "Виды растений", куда включал все известные ему растения Урала и Сибири. Для реформатора ботаники важно было получить как можно более подробные сведения о растительном мире России - сведения, по крупицам собранные Демидовым, Гмелиным, Крашенинниковым, Стеллером и многими другими ботаниками. В переписке с ними Линней обсуждал не только наиболее острые проблемы систематики растений, но и такие сложные теоретические вопросы ботаники, как география растений, проблема смешения, скрещивания растений, образования разновидностей, гибридов. Многолетняя переписка Демидова с Линнеем, обмен посылками с растениями и семенами были необычайно плодотворны и для Демидова, и для российской ботаники в целом. В новую номенклатуру растительного мира земного шара Линней включил около трехсот видов растений, произрастающих в России. Это существенно облегчило и продвинуло дальнейшие ботанические исследования на Урале. Наряду с заметным развитием самой ботаники, ее возрастающей ролью в экономике страны неоценимое значение имела также помощь Линнея в подготовке не только специалистов, прибывших в Россию из-за рубежа, но и русских ботаников. По приглашению Линнея в 1760 году Григорий Демидов отправил учиться в Упсалу троих своих сыновей. Но ранняя смерть отца воспрепятствовала им, не дала возможность закончить ботаническое образование (в будущем они все-таки стали высокообразованными и известными в России людьми). После смерти Григория Демидова в 1761 году сад перешел во владение к его сыну Александру. При нем часть коллекции наиболее ценных растений была перевезена в Москву старшим братом Григория Демидова - Прокофием, создавшим в 1756 году в своем имении Нескучное богатый редкими растениями ботанический сад. Это место и сегодня хорошо известно: Нескучный сад - достопримечательность столицы. В 1772 году Соликамский сад вместе с селом Красным купил местный заводчик А. Ф. Турчанинов, владелец большого ботанического сада в центре города, который, однако, не ставил научных целей. Незадолго до смены владельца сада русский ученый и путешественник И. И. Лепехин, будущий директор академического сада в Петербурге, проезжая в 1771 году через Соликамск в Северную научную экспедицию, подробно описал ботанический сад Григория Демидова в селе Красном, где находилась и его усадьба. Это описание приведено в книге "Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства". Лепехин насчитал в саду 422 вида (по другим источникам - 525 видов) растений, и не только деревьев и кустарников Урала и Сибири, но и многих теплолюбивых растений из тропических и субтропических зон планеты, таких, как кофе, кактусы, алоэ, агавы, амариллисы, канны, гиацинты, ананасы, олеандр, лавр, мирт, лимон, банан. Большое флористическое богатство сада, сформированное по географическому и систематическому принципам, отметил и известный естествоиспытатель и путешественник Н. П. Рычков в своей книге "Журнал, или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 годах": "В нем можно найти собрание большой части трав, растущих в Африке, Америке, в Сибири и в самых камчатских пределах. Сад разделен на множество оранжерей и цветников, из которых каждая особливо заключает в себе растения других стран". В 1810 году, после раздела всего турчаниновского имения между родственниками и наследника ми, сад прекратил свое существование. *** Большую часть времени Григорий Демидов жил в Соликамске и Петербурге, где владел несколькими домами и вел обширные дела, являясь одним из крупнейших производителей железа и меди. У него было три сына — Александр, Павел и Петр, которых в раннем возрасте он послал на десять лет учиться за границу, и семь дочерей. Одна из дочерей Григория, Пульхерия, была замужем за директором Академии художеств А.Ф.Кокориновым, другая же — Наталья вышла замуж за выдающегося русского архитектора И.Е.Старова, по проектам которого были построены Таврический дворец, собор Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и осуществлены застройки Екатеринослава (ныне – Днепропетровск) и Николаева на Украине. Скончался Григорий Акинфиевич в ноябре 1761 года в Петербурге, а похоронен был в Туле в родовой усыпальнице Демидовых при Николо-Зарецкой церкви. Источники:Наука и жизнь, БОТАНИЧЕСКИЙ САД ГРИГОРИЯ ДЕМИДОВА. Международный Демидовский фонд. БОТАНИЧЕСКИЙ САД ГРИГОРИЯ ДЕМИДОВА Кандидат географических наук Л. БАНЬКОВСКИЙ, доцент Соликамского государственного педагогического института.

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

6 ноября 2024 10:35 Братья Калинниковы (сказ) «Сказ — это недостоверное свидетельство». «Сказ — это недостоверное свидетельство».

П.П. БажовДавным-давно, может, в древней Вологде на посаде или еще где, жили братья Калинниковы. Семья большая, справная: четыре брата с женами и детьми, большими и малыми. Друг за дружку держались, соль варили-продавали. Но как-то в одночасье не заладилось дело. В сильнейшем пожаре сгорел промысел. Судьба ль виновата, лихие люди — поди узнай. С божьей помощью восстановились. Правда, задолжали, кому не след. За долги первую соль отдать пришлось, потом еще и еще — никак не выправятся. В ту пору появился в их посаде мужичок один, с виду неказистый: сапоги каши просят, впалое брюхо едва рубахой прикрыто, бороденкакомом. Егоршей звать. Привечали его посадские, подкармливали и слушали рассказы о далеких землях, куда хаживал он с ватагами новгородских молодцов. — Рыбы, птицы там-от видимо-невидимо! Зверья всякого — голыми руками бери! Камни самоцветные, слышь, под ногой лежат — ступить некуда! А с-под земли ключи соленые бьют… Слушателей разбирало любопытство: — Где ж земля такая да как сыскать ее? — Далеконько, братцы, за глухими чащобами. Прозываетсята земля Пермь Великая. В лесах там-от кое-где пермяки живут, остяки да вогуличи — лесной народ. Да все более места безлюдные. Труден путь туда — по рекам, по волокам. Но уж, коль дойдешь, богатство само в руки ложится! Задумывались братья. В рассказах Егорши занимало их одно — ключи соленые. Расспрашивали подробнее, что да как, много ль их там, ключей, какой крепости рассол, да сильно ли бьет иль тихонько бежит. Мужичок в запале преувеличивал: крепкие, мол, — ажно скулы сводит от солености;одни сильно бьют — ключи, однако, другие едва заметно — теособливо соленые; а и немало их — почитай, на каждом шагу. От таких слов загорались глаза солеваров — всякому захочется рассолу крепкого да побольше. Хоть и понимали братья, что не все в рассказах Егорши правда, но ведь и вполовину — эко богатство! Уходил прочь рассказчик, а у братьев только и мыслей, что о далеких землях. Рассуждали долго, прикидывали, обдумывали да вдруг решились: по весне собрались двинуться к земле с солеными ключами. Зиму сухари сушили, одежду справляли, железо да инструмент готовили. Отговаривали их жены: куда, мол, от дела налаженного уходить, почто судьбу испытывать? Но взыграла кровь у мужичков, азарт появился — с нетерпением ждали весны. Чуть только снег сошел, реки вскрылись, отправились братья, помолясь. Егоршу проводником сговорили. По рекам, по лесным волокам, по топям болотным пробирались они в землю незнаемую. Охотой кормились, рыбной ловлей. По ночам у костра вспоминали оставленных дома. Щемило сердце: как они там, все ли ладно у них? А за младшим братом жена сама увязалась: детей-то у них нет, не с чего ей вековать одной, дожидаясь возвращения мужа. Хоть и не бабье это дело — по лесам пробираться, новый промысел заводить, но пожаловаться на нее братья не могли. Выносливой и отважной оказалась баба: наравне с мужиками несла поклажу, волокла лодку. Одни глаза остались, но ни слезинки не сверкнуло в них за долгую трудную дорогу. Добрались, наконец, до мест, о которых Егорша рассказывал, до Великой до Перми. Огляделись: леса необозримые. Зверья, и вправду, много, а каменьев самоцветных не видать, и соленых ключей покудане встретилось. Все ручьи перепробовали братья — вода пресная. Пристали к Егорше: тут ли иль подале где? Место, может, забыл-утаил? Тот оправдывался: за давностью летзапамятовал. Тут-от, вроде, соленые ключи были?Может, в землю ушли, иссякли? А то и впрямь не добрели до них маленько, места глухие, леса да реки схожие — мудрено все досконально запомнить. И спросить некого — не встретилось им покудани единой живой души. Приглядывался Егорша к деревьям, искал на них старые затеси, забирался на верхушки, оглядывал окрестности. Спускался, чесал в затылке и направлялся дальше в полуденную сторону. Двигались на юг, обходя большие болота. Снова пробовали попадавшиеся в изобилии ручьи — и снова не то. С каждым днем тяжелело на душе братьев. Сомнение родилось: не бросить ли затею? Домой вернуться, наняться в работные на чужие варницы, а там, глядишь, и сами выправятся. Гнали ониедучие мысли, ате снова всплывали, будто нашептывал кто. Уж осеньскоро — от земли холодом тянет, а все никуда не пристали. И не судьба, видать, им новый промысел в дальней земле завести. Выдумал, поди, Егорша в стремлении потешить привечавших его хозяев. А они-то, дурни, поверили, с места насиженного сорвались в глушь неведомую. Пока смутно,молча, но каждый из братьев подумывал о возвращении. И вот, когда совсем уже отчаялись, нашлись-таки ручьи соленые. И то — спасибо братниной жене. На очередном привале у неглубокой речки вздумалось ей побродить окрест. Мужики вслед ворчали: «Неужто не устала? Двужильная…» Не отвечая, побрела она по крутому берегу, ища пологое место. Далеконько ушла, пока смогла, наконец, к воде спуститься. Отогнала желтые листья, зачерпнула пригоршню, ополоснула лицо. Огляделась, заметила в пожухлой траве ручеек и по привычке воду в нем попробовала даот неожиданности плюнула: соленая. «Соленая!» — с радостным воплем побежала она к своим. Миновало время. С того раза, когда старший брат, указав корявым пальцем в землю, утвердил: «тута жить будем»,прошел год. Наперво раскопали ручеек на глубину, чтоб рассол копить. В яме укрепили колодезныйсруб, возлесладили столб с воротом — рассол подымать. До зимы успели небольшую варницу соорудить, кузницу поставить да малый цырен склепать из железныхполиц, что с собою из дому принесли. Долго ли, скоро ли, наконец, помолясь, варить начали.Рассол, что из колодца черпали, сперва вымораживали, после варили, остатоксушили. Добрая соль выходила, белая да мягкая. Не обманулись, стало быть, в своем стремлении — не зря дом покинули. Не раз наведывались к ним местные охотники-пермяки. Поначалу недоверчиво приглядывались к пришлым: с миром ли явились да чего замыслили? Убедившись в добрых намерениях поселенцев, оставались на их промысле погостить. Были среди них и такие, что понимали русский язык и могли выступать толмачами. Узнав о цели работ, пермяки рассказывали, будто древние люди в здешних местах тоже соль добывали: камни раскаленные бросали в рассол и с тех камней прикипевшую соль соскабливали. И соль та была дорогущая — по многу белок за кисет отдавали.Потому как соленые мясо и рыба обретали новые свойства: их можно было оставлять на долгое хранение, не боясь, что испортятся. И раны солью той лечили, чтоб не гноились. И в других делах сей белый порошок — знатное подспорье. Охотники пробовали первую вываренную соль, важно кивали головами и предлагали за нее шкурки белок и куниц. Так появились у нового промысла покупатели. После повелось: со всей округи, из ближних и дальних мест, инородцы потянулись за солью. Расплачивались они пушниной, приносили и оставшееся от древних людей и невесть где хранившееся серебро. Постепенно разведали братья округу — надо знать, где поселились да куда семьи привезти. Оказалось: южнее, в дне пути, тоже соленые ключи бьют, даже большей крепости, чем у них. Но с места обжитого покуда сниматься не стали, как ни уговаривал меньшой брат, нашедший те ключи. Еще время прошло. Прочно утвердились братья на новом месте. Промысел свой Усольем Боровым назвали, а речку — Боровою, потому как кругом рос глухой еловый бор. Старшие братья семьи свои перевезли — баб с ребятишками,скоро новых народили. Средний брат домой вернулся старый промысел восстанавливать — не по душе ему пришлись дикие земли. А в Усолье Боровоеприбыли новые поселенцы: Русь большая, везде пытливые да непоседливые есть. Всех тут принимали, всем дело нашлось. Еще колодцы поставили, варницы завели. Тридцать лет миновало с тех пор, как братья соляные ключи распробовали. Одряхлели старшие, остепенился меньшой. Не покидала его мысль о южных ключах, что нашел когда-то и к которым не раз наведывался. Глядя на своих выросших детей, стал он подумывать о собственном промысле. И однажды всем семейством перебрался меньшой брат на новое место. Кое-кто из поселенцев за ним последовал. Поставили колодцы, построили варницы, тоже соль варить стали. Рассолы у тех ключей, впрямь, оказались крепче и соли давали больше. Видя такой прибыток, и старший брат к меньшому перебрался. На Боровой остался средний брат. Но не было меж ними недовольства, и поддерживали братья друг друга по-прежнему, а в трудную минуту спешили на помощь. Соляные караваны на Русь отправляли вместе и торговали солью-пермянкойсообща, с нового и со старого промысла. Вместе и богатели. Новый промысел Усольем Камским назвали, по близости к реке Каме. А речушку, на берегу которой промысел находился, нарекли Усолкой. И сто, и двести, и больше лет на Усолке соль варили — уже правнуки правнуков первых солеваров. И город большой да знатный из малого промысла вырос — Соль Камская.А все с братьев Калинниковых началось.Вот и весь сказ. То ли было, то ли не было? Недостоверное свидетельство…

Автор: Савенкова Нэлли Михайловна, зав. отделом истории. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (5) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

9 ноября 2024 12:24 9 ноября 2024 12:27 Исторические личности соликамского воеводства: воеводы И. Н. Лачинов,

П. С. Прозоровский, Г. И. Овцын.На Соликамском воеводстве, просуществовавшем без малого 170 лет, пребывало более 70 воевод.О большинстве из них почти ничего не известно. В Летописце В.Н. Берха, как и в списках, составленных А.А. Дмит-риевым и А.М. Луканиным, помимо именных данных, указаны титул и чин. Единицы воевод оставили свой след в истории Соликамска кратким упоминанием об их деяниях. Сейчас, в свете новых иссле-дований, представилась возможность рассказать, какие по-настоящему истори-ческие личности в разное время оказались на соликамском воеводстве. «Иов Нестерович Лачинов, первый Соликамский воевода, был на воеводстве один год, 1613. На сестре его, Евдокии Нестеровне, женат был Семен Аникиевич Строганов». Такими сведениями открывает список соликамских воевод А.М. Луканин. Итак, Иов Нестерович Лачинов. Представитель дворянского рода, предок которого, мценский вельможа, «приехал из Польского государства служити» ко двору великого князя Василия Васильевича в середине XV века. Иов Нестеро-вич — его правнук. Предполагается, что до вступления в воеводскую должность Иов Нестерович никак не проявился в российской истории. Однако стоит посмотреть шире. В разрядных документах конца XVI века и Смутного времени фигурирует Иев Добычин сын Лачинов (наряду с другими Лачиновыми — Протасием, Тимо-феем, Елисеем, Исаем и прочими). Очевидно, что Иов и Иев — одно и то же имя. А в Разрядной книге 1475-1598 годов упоминается Нестер Добыча Лачи-нов, арзамасский воевода. Таким образом, логично заключить, что Иов Нестерович Лачинов и Иев Добычин сын Лачинов — одно и то же лицо. Иев Добычин начал службу задолго до 1590 года, так как в десятне по Мещере за этот год он записан на 6 месте и верстан поместным окладом в 400 четей, а денежным — 9 рублей. (Десятни — именные списки служилых людей по уездам, где они были землевладельцами, с указанием поместного и денежного окладов за службу.) В то время это достаточно большой оклад первой статьи. К 1606 году он заслужил еще 200 четей поместного оклада, и боярский список 1606-1607 годов показывает Лачинова на 3 месте по Мещере — с окладом в 600 четей. В смутное время Иев Лачинов активно выступал на стороне царя Василия Шуйского. Известна отписка воевод Лжедмитрия II Я. Сапеге от 12 апреля 1609 года о том, что «ехали из полков мещереня, Данила Келарев сын Протасьев да Иев Лачинов… во все Понизовные городы, прельщати и приводити к крестному целованью Шуйскому»] и задержать их не было никакой возможности. Вероятно, их цель завершилась успехом. Далее, в составе полка князя И.М. Барятинского, занимая должность одного из полковых голов, Иев Лачинов сопровождал царя Шуйского из Касимова в Суздаль и фактически обеспечивал охрану государя. В десятне по Мещере 1615 года Иев Добычин сын Лачинов значится на пер-вом месте с примечательной записью: «помесного окладу прежнего 650 чети да придачи за службы и за раны при царе Василье при боярех 200 чети. И абоего и с придачею 850 чети, денег из чети 50 рублев». В той же десятне 1615 года рядом с именем Лачинова стоит слово «выбор». Это означало отбор-ного, лучшего человека, годного не только для боевой походной, но и для вое-водской городовой службы. На воеводство в Соликамск Иов Нестерович (Иев Добычин) прибыл в 1613 году. На это указывал и процитированный выше А.М. Луканин. Только пребы-вал он на воеводстве не один год. В грамоте чердынскому воеводе Л.И. Волкову от 13 февраля 1615 года упоминается соликамский воевода Иев Лачинов. В январе 1616 года к соликамскому воеводе И.Н. Лачинову с просьбой о военной помощи против восставших башкир и татар обращался приказчик Осинского острога В. Корсаков. Таким образом, И.Н. Лачинов был соликамским воеводой не один, а три года. Cведения Луканинского списка о втором соликамском воеводе — Льве Ильиче Волкове — следует считать ошибочными. Л.И. Волков сидел на Чердынском воеводстве, что следует из вышеозначенной грамоты. После городовой службы, покинув Соликамск, И.Н. Лачинов вновь оказался на службе полковой. И вновь отличился — на сей раз во время Московского осадного сидения 1618 года, когда войска польского царевича Владислава, претендовавшего на русский престол, осаждали Москву. В списке московских осадных сидельцев, наряду с Иевом Добычиным Лачиновым, значится его сын — Артемий Иевлев Лачинов. Список составлялся для поощрения участников обороны Москвы. Помимо обычного денежного вознаграждения они получили право перевести часть своих поместий в вотчины. Так, Иову Нестеровичу Лачинову за московское осадное сидение пожалованы в вотчину земли в Старорязанском стане Рязанского уезда. После этого И.Н. Лачинов покинул ратную службу: в боярском списке 1622 года его уже нет. В последний раз в известных на сегодняшний день историче-ских источниках имя И.Н. Лачинова упоминается в 1625 году. В РГАДА хранится «Писцовая книга Ржевы Володимеровы… писма и меры Иева Нестеровича Лачинова да подьячего Григорья Семенова лета 1623/24 и 1624/25 гг.» Дни свои И.Н. Лачинов завершил, судя по родословной, составленной его потомком в конце XVIII века, иноком под именем Иоанна, в каком году это случилось — неизвестно. Неизвестный художник. Посольство в Англию 1662 года. Копия. Неизвестный художник. Посольство в Англию 1662 года. Копия.

Государственный Русский музей, Ж-3988.

Князь Петр Семенович Прозоровский, дворянин Иван Афанасьевич Желябужский, дьяк Иван Давыдов и переводчик Андрей Форот.В 1649 году на Соликамское воеводство заступил князь Петр Семенович Прозоровский. В документах того времени фигурирует и его брат, полный тезка. Для отличия от брата соликамский воевода носил прозвище «Большой». До назначения на Соликамское воеводство П.С. Прозоровский успел не единожды отличиться как в государственной, так и в походной службе. Благодаря родословной Прозоровских XVIII века и статье Русского биографического словаря, основанной на сведениях множества исторических источников, можно составить довольно полный послужной список П.С. Прозоровского. Служить он начал в 1630-х годах, перемежая дворцовую и походную службу. В 1636 году был вписан в Боярскую книгу стольником (с поместным окладом с 1643 года — 600 четей и денежным — 40 рублей), и в этой должности участвовал в посольских приемах. В 1643, 1655-56 годах стоял близ царя «рындой в белом платье, рындой с топором и в ферезях, при приемах кизилбашских и кумыцкого послов, грузинского царевича, послов римского цесаря, гонцов польского короля и бранденбургского курфюрста, шведского, венгерского, молдавского и имеретинского посланников». В 1644 году, во время обеда в Грановитой палате датского королевича Вольдемара, был одним из чашников. Часто служил у царского стола: «В 1646, 1651-56, 1660-61 годах по время царских обедов смотрел то в кривой, то в большой стол, бывал у стола и наряжал вина, … потчевал за царскими обедами грузинского, касимовского и сибирских царе-вичей». Походную службу П.С. Прозоровский начал с 1641 года в Тульском полку боярина и воеводы князя Я.К. Черкасского. Прослужил недолго и был отозван ко двору. Через несколько лет вернулся в полк и служил еще год. В 1647 году, как сообщает Родословная, был «за Государем Царем и Великим Князем Алексеем Ми-хайловичем в походе». В 1654-55 годах П.С. Прозоровский был назначен головой дворян в Литовском походе и, затем, воеводой ертаульного полка (разведывательный конный полк). Между этими боевыми эпизодами биографии П.С. Прозоровского он успел послужить «в Перме Великой в Чердыне и у Соли Камской воеводою», в 1649-50 годах. Эту запись следует понимать так: воевода был соликам-ский, но одновременно управлял и Чердынью, а равно и всей территорией Перми Великой. (Чердынский уезд управлялся соликамским воеводой с 1636 по 1717 год.) В 1662 году состоялось значительное событие в биографии П.С. Прозоров-ского – он возглавил посольство царя Алексея Михайловича к английскому ко-ролю Карлу II «с поздравлением короля о принятии им, по долговременном из-гнании, английского королевства в свое правление и с возвещением взаимной дружбы и ссылки».Подробно об этом рассказывает Лодыженский А.А. в статье «Русское посольство в Англию в 1662 г.», опубликованной в «Историче-ском вестнике» (№ 11 1880 г.) Обратимся к этой статье. «Князь с лишком месяц пролежал больной на посольском дворе, почему аудиенция у короля могла состояться только в конце декабря. Король беспрестанно присылал спрашивать о здоровье князя. 22 декабря послы отправились на аудиенцию, сели в королевские кареты и, сопровождаемые свитою и поминками, поехали по лондонским улицам, среди толпившегося народа и расставленных шпалерами войск. При входе в королевскую палату послы поклонились обычным «рядовым» поклоном. Король и королева встали при этом. Послы сняли шапки. Подойдя к королю, они подали царские грамоты. Король и послов и всю свиту их «позвал к руке». Когда кончилась эта церемония, князь Прозоровский начал говорить речь по наказу. Речь была очень длинная. Страниц 40 убористой скорописи. Король без шляпы и стоя слушал ее до половины. Потом ему надоело стоять и он сел. Князь Прозоровский сейчас же перестал говорить, и Желябужский заметил королю, что из дружбы к своему любительному брату московскому государю ему следовало бы и всю речь прослушать стоя. Король сейчас же встал и затем уже не садился во все время, когда говорили речи послы. А таких речей было сказано немало — целых восемь, и из них пять очень продолжительных. Послы говорили от царя, от царицы, от царевича, от себя, говорили особые речи королеве. У королевы они тоже целовали руку. Потом поднесли поминки. Некоторые из них король принял сам, а потом велел только проносить их перед собою». Английский мемуарист Джон Ивлин так описывал это событие: «Наблюдал чрезвычайного государственного посла Московии со множественной свитой, одетой в разные цвета, в высоких сапогах на восточный манер, шапки из меха и платье, богато расшитое золотом и жемчугом. Это было славное зрелище». Главная причина посольства скрывалась в тайном наказе, данном послам: им поручено было просить короля возвратить долг, взятый им во время изгна-ния у царя Алексея Михайловича («на вспоможение и ссуду» из казны дано бы-ло соболей на 20 000 рублей), и, кроме того, попросить у короля взаймы не-сколько тысяч ефимков. Король велел выплатить свой долг, но в займе отказал, «говоря, что он на королевстве внове, казною не запасся и сам нуждается в деньгах». К концу пребывания московского посольства в Англии отношения охладели, чему причиной стал отказ от возвращения привилегий английским купцам в торговле с Россией. В связи с этим отпуск князя Прозоровского был не столь радужным и пышным. «Карета с послами подъехала к заднему крыльцу. На крыльце никто не встретил их. Король принял их в своей спальной палате. Из королевской свиты в ней было всего несколько человек, и те в будничной одежде. Это еще сильнее оттенялось богатым костюмом князя Прозоровского, принарядившегося по посольскому обычаю. В очень краткой речи король сухо благодарил послов и их государя… Те подарки, которыми наградил король князя Прозоровского и его товарищей, были невысокой стоимости, ценность их была ниже тех поминков, которые послы от себя поднесли королю. 5 июля скромно сел он (Прозоровский – Н.С.) на корабль и через несколько недель прибыл к Архангельску». Несмотря на прохладное расставание, англичане писали о П.С. Прозоровском, что «король и думные люди хвалят его за учтивость; что он у короля и вельмож в славе и чести высокой; что весь двор говорит про него все доброе». Интересную деталь в облике П.С. Прозоровского отметила английский историк Лайза Пикард: московский посол постоянно носил на запястье сокола. Благодаря участию П.С. Прозоровского в посольстве сохранился его портрет — единственное пока известное изображение соликамского воеводы.По возвращении из Лондона П.С. Прозоровский некоторое время служил при дворе и был судьей Московского судного приказа, в котором разбирались дела столичной элиты. В 1665 году он получил назначение на воеводство в Смоленск, где прослужил три года.Последнее крупное поручение царя П.С. Прозоровский исполнил во время Большого Московского собора, осудившего патриарха Никона. Князь был назначен приставом к Александрийскому патриарху: «ездил с именинными пиро-гами и с яствами из с. Преображенского; провожал вселенского папу и патриарха Паисия из Новодевичьего монастыря в Москву, а после крестного хода ехал вместе с ним в карете из собора до подворья» и, наконец, в 1669 году «провожал патриарха Кир Паисия Александрийского от Москвы до Калуги». Скончался П.С. Прозоровский в 1670 году, оставив знатное потомство.Шестидесятым, по Луканинскому списку, соликамским воеводой был полковник Григорий Иванович Овцын. Ветеран Петровских баталий, участвовавший почти во всех военных действиях начала XVIII века. Как он сам кратко описывал свою службу, «в 700 г. взят из стольников поручиком в драгунский Преображенский полк и был в первом походе Ругодевском (Ругодив – Нарва) и при баталии; в том же году, по именному указу, взят в Семеновский полк, с которым и был при взятии: в 702 г. Шлиссенбурга (Шлиссельбурга), в 703 г. Канеца (Ниеншанца); с этого времени до 1711 г. находился с полком во всех шведских и польских походах» В битве при д. Лесной 1708 года поручик Григорий Овцын ранен «в рот пулею» (а именно: «в правую щеку с выбитием на правой стороне челюсти, нижних и верхних зубов с перебитием языка» [10; С.288]). Несмотря на такое серьезное ранение, Г.И. Овцын быстро оправился и остался в строю. 27 июня 1709 года он участвовал в знаменитом Полтавском сражении и, как сказано в документе об его отставке, «в той баталии был зело обожжен порохом» И опять поручик остался в строю. Наконец, в Прутском походе 1711 года, как сообщает Послужной список Се-меновского полка, «поручик Григорий Овцын ранен в плечо саблею» и в октябре того же года «из-под Выборга при полку своем приехал к Москве и на Москве на генеральном дворе, по смотру царскаго величества, за раною от того полка отставлен и велено ему, по именному указу, быть в московском гарнизоне». Об этом сообщено в Правительствующий Сенат, который приговорил: «ево, Григорья Авцына за ево многую службу и за раны написать в маеры и отослать московского гарнизона в полк, в которой пристойно, с указом». Далее приписка: «По этому приговору Авцын послан в полк Федора Вельяминова-Зернова» ](замечательно, что фамилия в данном случае пишется с буквы «А», такое написание могло произойти только при записи на слух, следовательно, уда-рение при произнесении фамилии Овцын ставилось на последний слог. В именном указателе к тому Докладов и приговоров Правительствующего Сената значится: «Овцын (Авцын) Григорий, стольник, поручик, маиор, подполковник» В декабре 1711 года Сенат рассматривал прошение майора Г.И. Овцына о производстве его в подполковники, поскольку «другие офицеры лейб-гвардии, при переводе в гарнизоны и другие полки, определены из капитанов в полковники, а потому просит уравнять его чином с означенными офицерами» Прошение было удовлетворено, и бывший поручик Семеновского гвардейского полка получил армейский чин подполковника с соответствующим денежным окладом. Сколько служил Овцын в московском полку Вельяминова-Зернова, неизвестно. В 1720 году он пребывал на отдыхе в своей вотчине — селе Семеновском Костромской губернии, откуда просил Патриарший приказ разрешить ему по-строить там новую деревянную церковь. Через год церковь во имя Смоленской Божьей матери была построена. В 1728 году Г.И. Овцын был назначен соликамским воеводой и служил в этой должности 5 лет. При нем произошло немало значительных событий: Соликамскую провинцию из Сибирской губернии перевели в состав Казанской, основан Троицкий медеплавильный завод, заложен ботанический сад в селе Красном близ Соликамска, построен каменный надвратный храм в Вознесенском монастыре. В июле 1728 года через Соликамск проследовал в Березовскую ссылку неко-гда всесильный А.Д. Меншиков. Существует предание, что бывший светлейший князь останавливался на отдых в Доме воеводы. До настоящего времени это казалось маловероятным, поскольку Меншиков пребывал в опале, а воевода представлял центральную власть и ему «негоже было привечать государственных преступников». Однако, в свете вышеизложенного, вполне допустимо, что Г.И. Овцын сочувствовал бывшему соратнику по петровским баталиям и проявил к нему человеческое участие. А значит, мог допустить его отдых либо в своей усадьбе, либо в приказной избе (Доме воеводы). Другое местное предание о воеводе Г.И. Овцыне повествует о его борьбе с разбойниками, шайка которых беспокоила Соликамские окрестности. Документальных свидетельств о походе против разбойников не сохранилось. Известие — только на уровне легенды. Вероятно, заслуженный и «многажды раненый» ветеран решил тряхнуть стариной; но силы были уже не те, и поход оказался неудачен: шайку не только не разбили, но сами попали в плен. Примечательно, что в сказании об этом событии приводятся слова атамана, характеризующие воеводу Овцына: «Хотя и держал ты иногда нашу братию в колодах, однако ж пытал не люто и кормами не обижал, посему смерти тебя не предам, а всех отпущу с миром». Можно только догадываться о степени негодования бывшего лейб-гвардейца. Неизвестно, какие действия он предпринял в дальнейшем, но предание заключает, что шайка разбойников с тех пор исчезла из Соликамской округи.

Г.И. Овцын покинул Соликамск в 1732 году. Он вышел в отставку и отправился на покой, поскольку давало себя знать полтавское ранение — из-за полтавского порохового ожога Г.И. Овцын постепенно терял зрение и, как сообщает семейное предание, к концу жизни ослеп. Скончался Г.И. Овцын в 1740 году в своем Костромском имении Семеновском, где и похоронен. Потомков по себе не оставил.Григорий Иванович Овцын, Иов Нестерович Лачинов, Петр Семенович Прозоровский. Они были по-настоящему историческими личностями, принимавшими участие в становлении и развитии Российского государства. Назначение таких людей на Соликамское воеводство подчеркивает его значимость в российской административной системе. В списке соликамских воевод семьдесят человек. В связи с этим заявленная тема представляется перспективной и многообещающей. Автор: Савенкова Нэлли Михайловна, зав. отделом истории. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3937 | Наверх ##

6 декабря 2024 14:54 9 декабря 2024 11:45 Удимов Дмитрий Иванович.jpg) Жизнь наперекор судьбе. Жизнь наперекор судьбе. Часть 1. О Дмитрии Ивановиче Удимове в разное время выходили заметки в соликамской прессе, его биография была частично изложена в «Соликамской энциклопедии» (Г. А. Бординских, 2013), но эти сведения основывались только на документах советского периода, поэтому оказались неполными и значительно искаженными. В 2015 году вышла статья Нэлли Михайловны Савенковой (1965-2021), заведующей отделом истории Соликамского краеведческого музея, в которой, на основе новых открытых архивных источников, была представлена наиболее полная на сегодняшний день биография Д. И. Удимова. Дмитрий Иванович Удимов родился 10 апреля 1876 года в слободе Малакеевой Валуйского уезда Воронежской губернии. О его семье ничего неизвестно, кроме упоминания в Воронежских епархиальных ведомостях о том, что он был сыном почетного гражданина г. Валуйки. В 1896 году Дмитрий окончил Воронежскую духовную семинарию, после чего служил диаконом в одной из церквей Воронежа и одновременно вел занятия в местной школе. В 1898 году Удимов был переведен в Омск, где служил священником Крестовоздвиженского собора. В 1901 году он поступил в Петербургскую Духовную академию, которую окончил в 1905 году и, «во внимание к выдающимся достоинствам его курсового сочинения, по ходатайству Совета академии, был утвержден в степени кандидата богословия первого разряда». В послереволюционных анкетах Дмитрий Иванович, по понятным причинам, не сообщал о своем духовном образовании, а в Листке по учету кадров в 1935 году свое образование он обозначил так: «Археологический Институт в Ленинграде, дата поступления – 1901, окончания – 1905, продолжительность обучения – 4 г. Специальность: историк-археолог». После окончания академии Д. И. Удимов отправился на русско-японскую войну, был назначен священником при Полевом главном священнике 1-й Маньчжурской армии, затем священником 87-го пехотного Нейшлотского полка.За службу и участие в боевых действиях был награжден орденами святой Анны – III и II степеней. После эвакуации из Маньчжурии в 1906 году Удимов стал штатным священником крейсера «Князь Пожарский». В 1907 году он получил новое назначение – священником броненосца «Цесаревич», флагманского корабля Гардемаринского отряда. В 1907-08 годах участвовал в учебном плавании слушателей Морского училища по Средиземному морю. В декабре 1908 года Гардемаринский отряд участвовал в спасении жертв Мессинского землетрясения. Отец Димитрий находился в месте, предписанном судовому священнику во время боя и подобных ситуаций – в корабельном лазарете. При этом священник исполнял не только свои, но и обязанности санитара. Из воспоминаний участника тех событий: «Особенно тяжело пришлось медицинскому персоналу, который, вместе с судовым священником и добровольными помощниками, проработал всю ночь». Пастырская служба судового священника была отмечена: Святейший Синод наградил его скуфьей. С 1909 года отец Димитрий Удимов клирик Санкт-Петербургского адмиралтейского собора. Священник участвовал во всех ведомственных церемониях, а в сентябре 1910 года он присутствовал при подъеме креста на главу храма Христа Спасителя в Петербурге. В 1913-14 годах Д. И. Удимов преподавал в Патриотическом и Елизаветинском женских институтах.В 1911 году он назначен настоятелем (с 1915 года - в сане протоиерея) церкви святого Павла Исповедника при Морском кадетском корпусе и оставался им до ее закрытия в 1917 году.После революции и опубликования Постановления Наркомпроса «Об упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий», жизнь Дмитрия Ивановича сильно изменилась. После снятия сана с марта 1918 года он служил в Центральном сельскохозяйственном совете при Комиссариате городского хозяйства в должности делопроизводителя, а с 1919 года стал заведующим секретариатом.В 1920 году Удимов получил приглашение на работу в Морскую Академию старшим делопроизводителем учебной части и секретарем совета Морской академии, а с 1923 года стал начальником учебной части и ученым секретарем академии. Следует заметить, что Дмитрий Иванович не скрывал своего прошлого - это было невозможно: среди преподавателей академии многие знали его. В мае 1922 года как бывший настоятель он был приглашен в церковь святого Павла Исповедника для проверки и сдачи ее имущества, во исполнение Декрета по изъятию церковных ценностей. В эти годы Д. И. Удимов много публиковался: в Ежегоднике Морской академии, в журнале «Красный флот». В начале 1924 года возникло дело о контрреволюционной деятельности в стенах академии. В апреле 1924 года Д. И. Удимов был арестован и приговорен к ссылке в г. Усолье. «Из беседы следователя я понял, что за некоторые суждения о Морской академии и ее руководстве» - так писал сам Дмитрий Иванович о причине своей высылки. В Усолье Удимов год работал в частной фотографии ретушером. Когда срок ссылки подошёл к концу и можно было возвращаться в Ленинград, Димитрий Иванович медлил и, наконец, принял решение – остаться в Соликамске. Что послужило причиной? Ему понравился Соликамск, в котором жизнь в те годы буквально кипела? Или, наслышавшись о репрессиях в центре, он понял, что там не выжить? Как бы то ни было, в мае 1925 года, получив разрешение, Дмитрий Иванович переехал в Соликамск, где стал «кустарем-фотографом, одиночкой», построил свой дом, а с 1930 года устроился на постоянную работу фотографом в «Калийтрест». Многие исторические кадры тех лет сделаны им: закладка шахты, возведение грандиозных объектов, строительные панорамы, первый поезд с удобрениями, приезд высших лиц государства. В это же время он участвовал в оформлении экспозиций только что созданного Соликамского краеведческого музея. С 1931 года Удимов вошел в состав Совета музея, а в 1933-34 годах работал по совместительству научным сотрудником музея. В 1934 года Д.И. Удимов пишет в «Главнауку» письмо с аргументированной просьбой передать подлежащую закрытию Богоявленскую церковь музею «со всей утварью и колоколами». Именно ему Соликамск обязан сохранившимся иконостасом Богоявленской церкви. С 1935 года Удимов стал заместителем председателя совета музея и научным консультантом. Директор музея И. П. Буторин сообщал: «Удимов выполнял ряд работ по музею, которые оценивались только с хорошей стороны. Им написана работа по истории Соликамска, но не вышла в свет в связи с арестом». Да, 29 января 1938 года Димитрий Иванович снова был арестован: он попал в круг подозреваемых в «шпионско-диверсионной работе в пользу фашистской Германии»‚ как «соучастник» по делу директора калийного комбината В.Е.Цифриновича. С этим следствием была тесно увязана профессиональная деятельность Дмитрия Ивановича – он изготовил фотоальбомы производственных цехов, шахт треста «Союзкалий» и магниевого завода, взрыв которых якобы готовился. К этому времени Цифринович был расстрелян, фотографии, изготовленные по его поручению, с точки зрения следствия, были серьёзной уликой против Удимова. Ему вменяли деятельность в диверсионно-повстанческой группе. Удимов, по версии следователя, должен был «завершить диверсионный акт в момент возникновения войны: отравить питьевую воду при фотографировании мобилизованного населения на вокзале станции Соликамск». «За отказ подписать заявление, написанное следователем, просидел в карцере 4 суток в одной рубашке, после чего вынужден был подписать ложное заявление, именуя себя шпионом немецкой разведки, но в последствии от этого отказался», - сообщил Д.И. Удимов другому следователю. Далее, в ходе следствия, «компрометирующих материалов» не обнаружилось, привлечённые по делу свидетели оказались порядочными людьми и подтвердили невиновность Дмитрия Ивановича. В январе 1939 года следствие, «в силу недостаточности улик для предания обвиняемого суду», было прекращено.Дмитрий Иванович Удимов вновь поступил в штат музея научным сотрудником и был уволен в августе 1941 года «по сокращению штатов в связи с началом войны». На фронт его не взяли как не подлежащего призыву ни по возрасту (ему уже исполнилось 65 лет), ни по здоровью. 16 мая 1942 года Дмитрий Иванович был назначен директором музея, на место ушедшего на фронт товарища, и активно занялся работой. Он разбирал экспонаты, выступал на радио, в госпиталях, учебных заведениях с лекциями о военном прошлом России, упорно ставил перед властями вопрос о сохранности соликамских памятников архитектуры, добился организации комиссии по их осмотру. Веря в скорое окончание войны и возрождение музея, Удимов искал для него экспонаты, предпринял успешную попытку, по его словам, «добиться пополнения фондов за счёт государственных музеев Москвы». В годы войны экспозиции музея были закрыты и главной задачей директора была их сохранность. Кроме этого, в годы войны в Соликамске в эвакуации находились музейные экспонаты из главных музеев страны, в том числе из Троице-Сергиевской лавры (Загорского музея-заповедника). Установив тесные связи местного и эвакуационного отделений музеев, Дмитрий Иванович оказывал неоценимую помощь работникам объединенного хранилища в обеспечении сохранности привезенных ценностей и в научной работе. В свою очередь ответственные хранители специального груза (Б. Н. Эмме, О. А. Панкова-Постникова, П. Я. Козан) помогали Д. И. Удимову в описании древностей Соликамского музея и сохранении церковной архитектуры Соликамска. В 1942-1943 годах совместные комиссии местных и приезжих столичных специалистов, осмотрев памятники архитектуры и определив их состояние, помогли взять девять памятников Соликамска на государственную охрану, в том числе Крестовоздвиженский, Троицкий соборы и Богоявленскую церковь. Совместная научная, выставочная и лекционная работа в госпиталях играли огромную роль в культурной жизни Соликамска военных лет. Когда война закончилась и музею был возвращен Дом воеводы - с разобранными печами, без полов и оконных стёкол, то Удимов добился расширения штата музея, а затем достал материалы и возглавил ремонтную бригаду. Уже в 1947 году залы Дома воеводы были открыты для посетителей. Газета «За высокий урожай» посвятила этому событию большую статью, в которой признавались заслуги Удимова: «Огромная работа по изучению, сбору, оформлению и систематизации материалов, документов по истории Соликамска проведена им в течение ряда лет. Благодаря его труду, перед глазами встают картины далёкого прошлого нашего края, так богатого историческими событиями». Дмитрий Иванович сам водил экскурсии, уже в преклонных годах, не только по музею, но и по городу. Удимов стал первым историком Соликамска советского периода. Под его руководством началась серьезная научная работа в музее. Он оставил после себя богатый архив, но ни одна из его работ не опубликована. Скончался Дмитрий Иванович Удимов 2 февраля 1952 года в возрасте 75 лет от кровоизлияния в мозг и был похоронен на Соликамском кладбище.

О себе Удимов писал: «Я жил замкнуто, этому вне сомнения предшествовала та обстановка, которая позволила мне быть в Соликамске». Своим потомкам он завещал: «Любя Родину в её великом целом, надо любить и свой родной край, район, город и деревню, где родился, где жил или где живёшь теперь. От нас самих зависит сделать наш родной город хорошим и интересным. Но в том-то и дело, что независимо от нас Соликамск очень интересный: он пережил многовековую, подчас тяжёлую, но, в общем, интересную деловую историю. И любить ею следует за его прошлое и за его настоящее и во имя его славного будущего». О знакомстве Д. И. Удимова с археологами - во второй части статьи. Автор статьи: Е.В. Чуйкина, сотрудник КАЭ ПГНИУ, член Комиссии по палеонтологии и археологии Пермского отделения РГО. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (3) |

|