Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

6 мая 2021 12:06 6 мая 2021 12:47 Соликамск в литературе.Радкевич Владимир Ильич. Пермский поэт (1927-1987), родился в городе Белом Смоленской области. Член Союза писателей с 1959 года. Владимир Радкевич – один из самых известных и любимых в Пермском крае поэтов, творчество которого характеризуется ярко выраженной краеведческой направленностью содержания: в своих стихах он воспел Урал, Каму, Пермь и многие и многие объекты природы и культуры Прикамья, замечательных людей, ставших гордостью края. Основные книжные издания: Разговор о счастье (1955), Просека к солнцу (1958), Уральская лирика (1968), Камский мост (1972), Избранное (1977), Стихи разных лет (1981), Уральская лирика (1982), Равновесие (1984), Приближение к Уралу (Пермь, 1987), Слово (Пермь, 1992). Соликамский сказ.

К нам пришедший

из русской древности,

Как тревожный былинный сказ,

В камской,

вечно живой напевности

Открывается Соликамск.

И встаёт за лесами синими,

Навсегда полюбить веля,

Эта

злая,

солёная,

ссыльная

Твердокаменная земля!

Русь рубежная,

как ты выжила?

Сколько раз,

сколько раз, дотла,

До последней избушки

выжжена,

Ты под стук топоров росла!

Здесь от крови твоей

и пота

Солоны,

солоны ручьи…

Но хранила тебя

работа

Понадежнее,

чем мечи!

Соликамск, ты моя частица,

Что века без меня жила.

Отглядели твои бойницы,

Отзвенели колокола.

Пусть же в русло одно

сливаются

У любимой моей реки

И заводы,

и солеварницы,

И соборы,

и рудники –

Здесь такое

сейчас наметилось,

Что подхватит ещё

молва!

На Урале сильна

наследственность

И упорства,

и мастерства.

Прикоснись же

судьбою к Родине,

Всё проверь –

и любовь, и боль –

Там,

где, словно на старой робе,

На земле

проступает соль!*** Разгон Лев Эммануилович. Советский писатель, литературный критик, правозащитник (1908-1999). Родился в г. Горки Могилёвской губернии. В 1932 году, окончив исторический факультет МГУ, работает редактором в издательстве «Молодая гвардия». В 1934 году по гостевому билету присутствовал на XVII съезде ВКП/б/. В 1938 году был первый раз арестован. Срок закончился в 1943 году. Но выехать за пределы лагеря он смог только в октябре 1945 года. В 1950 году — второй арест. Осенью 1953 года Л.Э. Разгон помещается в Соликамскую пересыльную тюрьму. Располагалась она тогда рядом с железнодорожным вокзалом, где сейчас находится ГАИ. В 1955 году получает досрочное освобождение и возвращается в Москву. Вновь устраивается на работу в издательство. В 1965 году его принимают в члены Союза писателей СССР. Наиболее известные его произведения — «Непридуманное» и «Концертмейстер первых скрипок», в котором писатель описывает свои впечатления о соликамских дорогах: «… нас с ликвидируемого лагпункта везут целую группу бесконвойных – 16 зэков… Мы все как-то садимся или пробуем садиться. И грузовик срывается с места. Не знаю, как было при Строгановых, но сейчас улицы Соликамска представляют собой хаотичное смешение рытвин, выбоин, ухабов, колдобин и просто глубоких ям. И пока мы доезжаем до окраины города, мы с криками, матом, испытываем адские муки, но каким-то необыкновенным образом и способом утрясаемся».

Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой

«Соликамск литературный», 2006 г ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

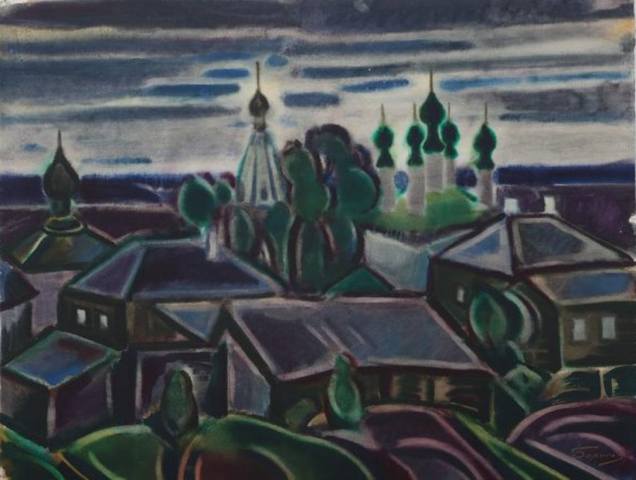

17 мая 2021 18:06 Соликамск в живописи. Павел Астаулов. Вечерний Соликамск. Павел Астаулов. Вечерний Соликамск. Валентин Жданов.Соликамск. Вечер. 2007 Валентин Жданов.Соликамск. Вечер. 2007 И.С. Борисов. Соликамск. Белая ночь.1970. И.С. Борисов. Соликамск. Белая ночь.1970. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

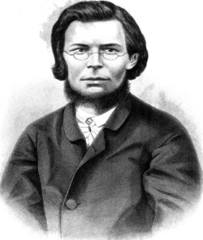

25 мая 2021 19:00 Соликамск в литературе.Решетников Фёдор Михайлович. Русский писатель (1841-1871) родился в г. Екатеринбурге в семье разъездного почтальона. Мальчик рано осиротел и воспитывался в семье дяди, служившего сортировщиком в Пермской губернской почтовой конторе. В десятилетнем возрасте его отдали в Пермское духовное училище, в 1854 году он начал учиться в Пермском уездном училище. Чтобы как-то помочь дяде он взял на себя обязанность доставлять почтовую корреспонденцию для учителей в училище. Вскоре обнаружились пропажи, и тринадцатилетнего виновника отдали под суд. Разбирательство длилось около двух лет. В декабре 1856 года Ф.М. Решетников в наказание был отправлен на три месяца на покаяние в Соликамский монастырь.В Соликамске " Я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота".Свои литературные силы Ф.М. Решетников начал пробовать в 1861 году, когда работал в пермской казённой палате. Здесь же в Перми он начал работать над первым своим крупным произведением «Подлиповцы». Повесть была напечатана в 1864 году в журнале «Современник». Вынужденным трёхмесячным пребыванием в нашем городе связь Фёдора Михайловича с Соликамском не прервалась. Летом 1862 года дядя писателя В.В. Решетников был перемещен на должность Соликамского почтмейстера. К сожалению, дом, где он жил не сохранился. Летом 1865 года Ф.М. Решетников второй раз посетил Соликамск. То посещение, в отличие от первого, он подробно описал в повести «Глухие места. Из дорожных заметок»."В Ч. (Чердыни) еще весело, но в С. (Соликамске) даже и сами жители скучают от бездействия... но здесь заниматься почти нечем... В городе мало новых домов, старые дома не поправляются, и если чем город славится, так восемью церквями... Город расположен под горами, и поэтому в нем после дождей очень грязно; но жители привыкли к грязи, а, поживши здесь года два, привыкают и к скуке". Соликамск он отобразил и во многих других своих художественных произведениях. Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой «Соликамск литературный», 2006 г*** Рычков Николай Петрович  Русский путешественник и географ Рычков Н.П.(1746-1784), организатор российского шелководства. Адъюнкт Императорской академии наук, член Вольного российского собрания и Вольного экономического общества. В 1769 году и в 1770 году капитан Рычков принял участие в экспедиции Палласа, объездил большую часть губерний Казанской, Оренбургской, Уфимской, Вятской и Пермской и составил их описание, напечатанное в 1770—72 гг. академией под заглавием: «Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства». Соликамск посетил в августе 1770 года.

"В нем (Соликамске) шесть каменных церквей, один мужской монастырь и более 1000 обывательских домов… Внутри самого города по берегам текущей тут реки построены солеварни, принадлежащие тамошним гражданам и два кожевные завода…

… Довольствовался я зрелищем ботанического сада Александра Демидова, находящегося в двух верстах от города в селе Красном. В нем можно найти собрание большой части трав, растущих в Африке, Америке, в Сибири и в самых Камчатских пределах. Сад разделен на множество оранжерей и цветников, из которых каждая особливо заключает в себе растения других стран. Из овощей родятся там ананасы, лимоны, апельсины, померанцы, фиги, дули, груши и различных родов вишни и яблоки". Сост. Т. Буякова, гл. библиогр. ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

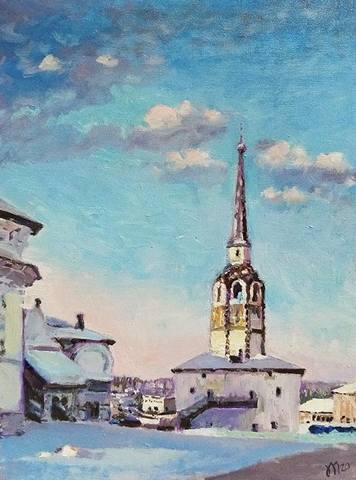

26 мая 2021 19:09 Соликамск в живописи.Маковская Антонина Антоновна(Плевако\Жук). Колокольня и крыльцо собора.1912 год. Колокольня и крыльцо собора.1912 год. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

31 мая 2021 13:29 Соликамск в живописи. Колокольня.Мельков А. Колокольня.Мельков А. Соликамск.Мельков А. Соликамск.Мельков А. Церковь Иоанна Предтечи.Мельков А. Церковь Иоанна Предтечи.Мельков А. Соликамск.Е.Шарецкая. Соликамск.Е.Шарецкая. Часовенка.Е.Шарецкая. Часовенка.Е.Шарецкая. Соликамск.Е.Шарецкая. Соликамск.Е.Шарецкая. Знаменская церковь.Мальцев. Знаменская церковь.Мальцев. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

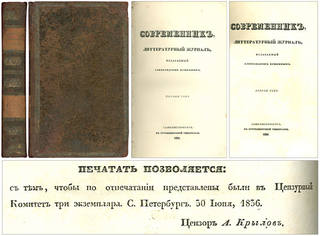

6 июля 2021 16:11 А.С. Пушкин и Соликамск.В драме "Борис Годунов" царевич Федор чертит географическую карту и объясняет отцу: "чертеж земли московской; наше царство, из края в край… вот пермские дремучие леса". Почему Пушкин выделил это место, где расположен и Соликамск? Может случайно? Но случайного у Пушкина нет ничего. Соликамск был ему хорошо известен, о нем он и писал, и собирался писать.  А.С. Пушкин всегда хотел издавать свой собственный журнал, прошел через многие препоны, и только в 1836 году вышел первый номер знаменитого и славного потом журнала "Соверменник". Полное его название: "Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным". Но Александр Сергеевич при жизни успел выпустить только четыре номера. Сохранились материалы к следующим выпускам, в том числе большая статья Пушкина "О Татищеве".  В Академическом собрании сочинений она занимает пять страниц и излагает полную биографию начальника горных заводов Василия Никитича Татищева. Пушкин говорит, что Татищев неоднократно посещал все без исключения казенные и частные заводы Урала, разумеется и Соилкамск тоже. О Соликамске Пушкин пишет прямо в следующей фразе: " Татищев обратил особенное внимание на учреждение горных училищ в Кунгуре, Соликамске и по заводам. Он подарил библиотеку сим заведениям, более 1009 книг составляющую". Школы просуществовали недолго. Родители не отдавали детей учиться. Некоторых родителей вразумляли плетьми и кнутом, но через три года в Соликамске школу закрыли из-за отсутствия желающих учиться. Но книги где-то хранятся в запасниках, частично наверняка уцелели, их узнают легко. Татищев на первом листе каждой книги ставил вензель из двух букв "В.Т.", а на последнем листе записи русские или немецкие, писанные одинаковым почерком, размашистым и красивым: в каком году и где куплена и тут же цена. Последние годы жизни А.С. Пушкин работал на "Историей Петра Первого". Он работал в архивах, в библиотеках, делал выписки, составил полный план книги. За три недели до дуэли говорил: "Напишу историю Петра в год или в течении полугода и стану исправлять по документам". Поэт погиб, и замысел не осуществился. Рукопись после 1837 года хранилась в семье и хранилась небрежно. Потомки поэта в 1917 году обнаружили, что прислуга в селе Лопасня использует рукописи на завертку, растопку и прочие хозяйственные нужды. Узнали у слуг, что берут они их из сундука на чердаке. Листы, изъеденные мышами, находились в страшном беспорядке. Их собрали, передали в Пушкинский дом, где архивисты привели их в порядок и пришли к печальному выводу. То ли одна четвертая часть, то ли одна треть утрачены безвозвратно. еще двадцать лет оставшиеся рукописи ученые обрабатывали, и только в 1938 году, через сто один год после написания, напечатали в Академическом собрании сочинений А.С. Пушкина. Однако тираж его был настолько мизерным, что для широкого читателя оно осталось недоступным. Лишь в 1949 году пушкинист Илья Фейнберг обнаружил среди выписок и набросков целые куски прекрасной пушкинской прозы, почти целые главы и страницы, о чем и сообщил читателям. Это была настоящая сенсация. "Нам стало доступно недоступное и неизвестное раньше — высокая историческая проза великого поэта", — писал поэт в. Субботин. Тогда и стали включать "Историю Петра Первого" во все собрания сочинений А.С. Пушкина. Но столетняя потеря рукописи, исключение ее из научного и читательского оборота сказались на судьбе произведения; утратились интерес и понимание того, чем должна она была стать по замыслу Пушкина. "Историю Петра Первого" мало читают, мало изучают, почти не используют и не цитируют. Пушкин перечисляет в рукописи важнейшие указы Петра и отдельные события его эпохи с целью использовать их в окончательном тексте своей книги. На страницах рукописи проступают целые куски прозы, которые вошли бы в окончательную редакцию без измененийли. Но многие записи Пушкин делал только для себя. И как пишет И.Фейнберг: "тем интереснее в ряде случаев эти записи домыслить, представить, в каком направлении пошёл бы замысел писателя". На первый взгляд, кощунственными кажутся попытки домысливать за Александра Сергеевича Пушкина его краткую запись о Соликамске. Но раз великий пушкинист И.Фейнберг, автор монографий "Читая тетради Пушкина" и "Незавершённые работы Пушкина", говорит, что это допустимо и интересно, попробуем и осмелимся. Да сам Пушкин говорил, что следить за мыслями великого человека самое увлекательное занятие. Итак: А.С.Пушкин, «История Петра Первого», раздел «1700 год». Здесь перечисляются указы 1700 года. Выписка: "О бытии усольцам посадск. людям в службе и в окладе." Слово "усольцам" выделено курсивом. Во времена Петра усольские посадские люди — это жители Соликамска. Ни сам И. Фейнберг, ни любой другой пушкинист во всех послевоенных изданиях собраний сочинений Пушкина эту запись никогда не комментировали. Трудно сказать, сколько места уделил бы Александр Сергеевич, развивая эти две тезисные строчки. Полстраницы, страницу, две? Гениальный лаконизм Пушкина не раз озадачивал знатоков его творчества. Пушкин наверное бы рассказал об истории Соликамска, о его промыслах. Интересно, а что бы он рассказал об окладах, вызывавших многочисленные споры, жалобы и сутяжничества? Пушкин не думал ограничиться только одним эпизодом из истории Соликамска: ещё одна выписка 1696 года: "Указано путь в Сибирь и из Сибири через Верьхотурье*, а тут учреждена крепкая таможня." Пушкин выделил слово "Верьхотурье" курсивом, обратил на него особое внимание. Видимо, он собирался писать о Бабиновской дороге и, если назвал конечный пункт, то в подробном рассказе не мог бы не сказать и о начальном пункте — о Соликамске. * Примечание редактора: Слово «Верьхотурье» Пушкин пишет с двумя мягкими знаками. Таким было словоупотребление того времени, вспомним, например, оду Ломоносова 1747 года: И се Минерва ударяет . В верьхи Рифейски копиём… Включил бы Пушкин все эти моменты в "Историю Петра Первого" или пошёл бы другим путём, как в случае с Татищевым, написав отдельный очерк? Сказать трудно. У Пушкина были и более далёкие планы. Поэт говорил Владимиру Далю, что после окончания "Истории Петра Первого" примется за художественное произведение об этой же эпохе. И некоторые мысли и заметки перейдут туда. И там бы, вероятно, нашлось место Соликамску. С Соликамском связан ещё один момент в создании "Истории Петра Первого". Как известно, через Соликамск в мае 1692 года в Китай проехало русское посольство Избранта Идеса и Адама Брандта. Своё путешествие они описали подробно в книге, изданной почти сразу после возвращения на французском, немецком, английском, голландском языках. Несколько страниц посвящено Соликамску. Лицейский товарищ Пушкина М. Корф, узнав, что Пушкин работает над историей Петра, послал ему список литературы об этом времени, в том числе и путевой дневник Идеса и Брандта. Пушкин ответил Корфу, что некоторые книги ему неизвестны, но Идеса и Брандта он читал. Пушкин начинал свой труд над "Историей Петра" с изучения литературы, которой пользовался и Вольтер во время работы над "Историей Петра Великого". После смерти Вольтера библиотека его была куплена Екатериной Второй и привезена в Петербург. Пушкин сначала выписал у Вольтера сведения о книге Идеса, а потом прочитал её и сделал отметку; "1692 г. Избрант Идес отправлен послом в Китай". К сожалению, выписки и конспекты поэта из этой книги не сохранились. Но остались воспоминания хорошей знакомой Пушкина А. Смирновой-Россет, круг чтения которой был сформирован поэтом. Она сообщала, что читает путевой дневник Идеса. Ведь рекомендуют читать обычно то, что прочитали сами. Откуда ещё Пушкин черпал сведения о Соликамске и Пермском крае? Верхнекамские краеведы, познакомившиеся с подробными описаниями домашней библиотеки Пушкина, полагают, что у поэта-историка под рукой были практически все книги, в которых к тому времени говорилось о Соликамске. Пушкин имел все три тома "Дневных записок" И. И. Лепёхина, побывавшего в Соликамске и подробно охарактеризовавшего старинный Соликамский ботанический сад Григория Демидова. Во втором томе сохранились закладки Пушкина. О Лепехине он писал в статье "Российская Академия". Имелись книги П.С. Палласа, П.И. Рычкова и многих других отечественных и иностранных авторов. Остановимся на "Истории Сибири" Г. Миллера. Старый этот труд середины восемнадцатого века сохранил пометку Пушкина: "год издания выеден мышами". С книгой Миллера Пушкин был особенно хорошо знаком, он ссылается на неё и автора восемь раз в разных работах. Миллер объехал всю Сибирь, останавливался и работал в Соликамске — в своей книге десять раз пишет о нём, а в приложении опубликовал множество грамот и указов, в том числе все те, которые касались основания Бабиновской дороги. Как говорилось выше, о дороге Пушкин собирался писать в "Истории Петра Первого". Особенно хочется остановиться на редкой книге, изданной на французском языке, о путешествии Жана Шапп де Отроша в Сибирь. Этот астроном проезжал через Соликамск в 1761 году и отвёл ему определённое место в своём труде. Книга вызвала гнев Екатерины II и была полузапрещена. На русский язык она никогда не переводилась за исключением нескольких незначительных абзацев. У Пушкина были оба огромных тома в старинных переплётах из цельной кожи. В ней сохранилось восемь закладок Пушкина, одна из них на странице о Соликамске. Когда Пушкин начал издавать "Современник", составил план статей для него. Собирался он написать и о Шаппе. Сохранился лишь набросок, сделанный рукой Александра Сергеевича: "В числе иностранцев, посетивших Россию в прошедшем столетии, Шапп д Отрош заслуживает особенное внимание. Он был послан фр. Академией наук для наблюдения в Тобольске перехода Венеры по солнцу, долженствовавшего совершиться 176 года. Аббат выехал из П. марта и прибыл в Тобольск, где и оставался до. В аббат напечатал своё путешествие — которое смелостию и легкомыслием сильно оскорбило Екатерину и велела Миллеру и Болтину отвечать аббату." Жаль, что Пушкин не успел написать эту статью. Соликамску он наверняка уделил бы место. Соликамск Пушкин знал не только из книг. Что-то, видимо, дошло и из семейных преданий. С Соликамском была связана жизнь его предков. В XVII веке при первых Романовых Пушкины входили в разряд высшей знати, были боярами, послами к иностранным дворам, военно начальниками, ведали Приказами (теперь это были бы министерства), служили воеводами в европейской России и Сибири. В XVII веке в Сибирь и обратно надобно было ехать через Соликамск. В сибирских городах — Мангазее, Тобольске, Тюмени и других — воеводами служили семнадцать предков Пушкина. Расскажем лишь о некоторых из них. Иван Никитич был воеводой в Верхотурье, потом в Мангазее, в Кае (пункт по дороге из Соликамска в Москву), затем в Пелыме. То есть через Соликамск он проезжал множество раз. Василий Никитич, первый воевода и основатель Якутска, прославился тем, что от Москвы до Лены ехал три года. Останавливался в каждом удобном населённом пункте на несколько месяцев, такой привал был у него и в Соликамске. Трое Пушкиных были воеводами в Верхотурье, и, наверное, навещали по делам соседних Соликамских воевод, среди которых были их родственники, друзья, сослуживцы. Но всё это материал для большого и отдельного исследования. Посещал Соликамск и пушкинский предок по женской линии Абрам Ганнибал. При Петре Первом Пушкины были участниками стрелецких заговоров. Последовали казни, ссылки в Сибирь, опять же через Соликамск… И как пишет историк С. Веселовский: "В третьей четверти XVII века Пушкины достигли зенита своей славы и могущества. В последней четверти века начинается упадок, завершающийся в последних годах катастрофой, которая навсегда вывела Пушкиных из среды правящей знати." Как писал сам Александр Сергеевич: "И присмирел наш род суровый." Но поскольку с Соликамском был связан период успехов предков, Пушкина, несомненно, очень интересовал Соликамск. Интересные сведения о Соликамске Пушкин мог получать и от своих современников. Его лицейский друг Антон Дельвиг после окончания лицея два года служил в департаменте горных и соляных дел, имел связи с Соликамском, ездил туда в командировки. Биографы Дельвига, рассказывая о его поэтической и издательской деятельности, почему-то совершенно не говорят о деятельности служебной. А в эти годы Дельвиг часто встречался с Пушкиным и наверняка что-то мог рассказать о своей работе по соляным делам. Геннадий Верёвкин.

Из книги "Экология. Родители. Дети" Березники, 2000 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

6 сентября 2021 11:59 Соликамск в литературе.Рычков Николай Петрович (1746-1784) - русский путешественник и географ, организатор российского шелководства. Адъюнкт Императорской академии наук, член Вольного российского собрания и Вольного экономического общества.  В 1769 году и в 1770 году капитан Рычков принял участие в экспедиции Палласа, объездил большую часть губерний Казанской, Оренбургской, Уфимской, Вятской и Пермской и составил их описание, напечатанное в 1770—72 гг. академией под заглавием: «Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства». " В нем (Соликамске) шесть каменных церквей, один мужской монастырь и более 1000 обывательских домов… Внутри самого города по берегам текущей тут реки построены солеварни, принадлежащие тамошним гражданам и два кожевные завода… … Довольствовался я зрелищем ботанического сада Александра Демидова, находящегося в двух верстах от города в селе Красном. В нем можно найти собрание большой части трав, растущих в Африке, Америке, в Сибири и в самых Камчатских пределах. Сад разделен на множество оранжерей и цветников, из которых каждая особливо заключает в себе растения других стран. Из овощей родятся там ананасы, лимоны, апельсины, померанцы, фиги, дули, груши и различных родов вишни и яблоки". Источник:Сост. Т. Буякова, гл. библиогр. ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Comrade78 Санкт - Петербург Сообщений: 2614 На сайте с 2016 г. Рейтинг: 28247 | Наверх ##

7 сентября 2021 0:28 7 сентября 2021 0:29 Tina1960 написал: [q] Из овощей родятся там ананасы, лимоны, апельсины, померанцы, фиги, дули [/q]

Всё ясно и понятно, окромя последнего прелестного названия "овоща"  , как оказалось, это старое название груши  Никогда не поздно открывать для себя чего - то новое и неизведанное

| | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

9 сентября 2021 13:37 Соликамск в живописи. Художник Андрей Кузнецов.Учился в Пермском педагогическом училище №4,на художественно-графическое отделении. Художник Андрей Кузнецов.Учился в Пермском педагогическом училище №4,на художественно-графическое отделении.

В 1994 году закончил Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), отделение ДПИ, художественная керамика.Работы находятся в коллекции Соликамского краеведческого музея, Березниковского краеведческого музея им.Коновалова, в частных собраниях Германии, Чехословакии.   Живописные этюды. Живописные этюды."Этюды-моя страсть, в них выражаются быстротечные мгновения природы, неповторимость образов, настроений.Только в этюдах можно сохранить те эмоции, которые и собственно впечатлили на их написание". Андрей Кузнецов.   ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3919 | Наверх ##

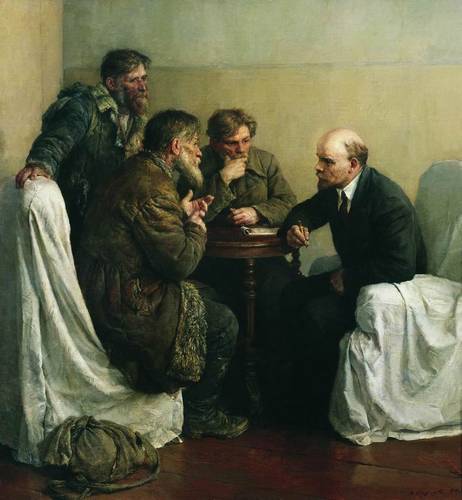

16 октября 2021 11:29 Ходоки к В.И. Ленину.В 19 километрах от Соликамска находится большое старинное село Половодово, имеющее славные традиции. По данным второй переписи Перми Великой, проведённой М.Кайсаровымв 1623-1624 годах деревня имела 6 дворов. Первая деревянная церковь здесь появилась в 1677 году. По сведениям 1825 года в селе имелось 25 дворов и 125 жителей, а в Половодовской волости- 79 поселений: 876 дворов и 4532 жителя. В XIX веке произошли изменения, в селе была каменная церковь, построенная в 1757 году, волостное правление, земское училище (первое в уезде), земская почтовая станция, первая на Бабиновской дороге от Соликамска, и казённая винная лавка. Главное занятие жителей – земледелие, в зимнее время – перевозка пушного товара и рябчиков из Чердыни в Казань. В Попово-Останино находится дом одного из ходоков к В. И. Ленину Федора Самсоновича Санникова, который вместе с крестьянами Половодовской волости Г. И. Михалевым и П. П. Москалевым 26 февраля 1920 г. был на приеме у вождя революции. Владимир Серов. Ходоки у В. И. Ленина.1950 Владимир Серов. Ходоки у В. И. Ленина.1950Государственный Исторический музей (Собрание фондов музея В. И. Ленина), Москва. ...Было это в 1920 г. После разгрома колчаковцев в крае начала восстанавливаться мирная жизнь. Но завоевывалась она нелегко, было немало трудностей и ошибок. Так, в некоторых уездных организациях были допущены искажения в налоговой политике, у крестьян стали отбирать скот. Тогда и решили крестьяне Половодовской волости направить ходоков в Москву к Владимиру Ильичу Ленину. 25 февраля 1920 г. Ф. С. Санников, П. П. Москалев и Г. И. Михалев были у М. И. Калинина, а на другой день встретились с В. И. Лениным.«Сильно волновались мы, — рассказывал Федор Самсонович Санников, — когда входили в кабинет Владимира Ильича. Он что-то писал, а как только увидел нас, быстро поднялся из-за стола и, приветливо улыбаясь, пошел навстречу. Поздоровался и сразу спрашивает: «Значит, из Перми прибыли?» «Так точно, Владимир Ильич!» — ответили мы, и сразу как-то вся робость пропала. Заботливо усадил нас Ильич поближе к себе, все внимательно выспросил, просмотрел наши бумаги и себе что-то записал. «Это абсурд, если у вас скот забирают»,— говорил он. Посмотрел какую-то толстую книгу и продолжил: «Усольский и Чердынский уезды без скота жить не могут. Земле навоз нужен, иначе урожай будет плохой». Расспросил Ильич и о том, как живут крестьяне и как управляет местная власть». Не забыл В. И. Ленин, о чем просили половодовские ходоки. По распоряжению Владимира Ильича им выдали «полтора пуда книг», каждой книги по 3 экземпляра, портреты. 26 февраля Ленин написал письмо в Пермский губком партии на имя товарища Ярославского, который в то время находился в Перми. Губком направил в Усолье товарища, чтобы тот ознакомился с положением дел на месте. Затем была создана комиссия, которая пересмотрела состав руководящих органов уезда. Небезынтересно отметить, что старшая дочь Ф.С. Санникова Пелагея Федоровна Санникова-Шайн была известным астрономом-наблюдателем. Работала на Крымской астрофизической обсерватории Академии наук СССР. Открыла более 150 новых переменных звезд и около 40 новых малых планет. В 1949 г. Пелагея Федоровна открыла новую комету, которой присвоено ее имя. За заслуги в развитии астрономической П. Ф. Санникова-Шайн была на награждена орденом Ленина. Источник: Соликамск : путеводитель / сост. Ю. Е. Юдин ; отв. за вып. А. Г. Яров. - Пермь : Пермское кн. изд-во, 1980. - 197 с. : ил. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

|

Да,это сорт груш.