Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

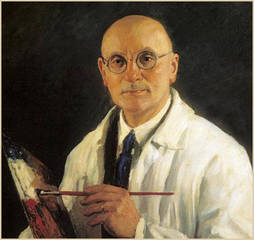

1 марта 2021 14:46 1 марта 2021 15:05 Соликамск в литературе.Игорь Эммануилович Грабарь (1871—1960) — русский и советский живописец, реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель, педагог, профессор. Родился художник 25 марта 1871 года в Будапеште. Через пять лет семья переезжает в Россию. С детства у Игоря была тяга к живописи. Учился в московском лицее цесаревича Николая, а также закончил юридический факультет университета в Санкт-Петербурге. Затем поступил в Академию Художеств в 1895 году, где обучался в мастерской Ильи Репина. После учился в Париже и Мюнхене. Возглавлял Третьяковскую галерею (1913 – 1925 гг). Является создателем Центральной реставрационной мастерской, благодаря чему спасены многие шедевры русской живописи. В 1925 году И. Э. Грабарь списался с первым директором Пермской художественной галереи Н.Н. Серебренниковым и попросил его взять в одну из экспедиций по Пермскому краю. Поездка по маршруту : Пермь–Усолье–Орел–Пыскор–Соликамск–Веретия–Ленва–Дедюхино–Пожва–Пермь состоялась летом 1925 года с целью осмотра памятников зодчества. Письмо И.Э Грабаря из Соликамска 23 августа 1925 года: «Город вроде Гороховца по необычайности впечатлений.

Точно сразу переносишься в XVII век, 13 церквей и домов-то всего сотни две, да из них добрая треть XVIII века, а часть XVII.

Я полон впечатлений и очень доволен поездкой… Городок совсем захолустный. Раньше был уездным центром, теперь хоть и остался «районным», но очень снизился…

Очень замечателен воеводский дом XVII века. Один из самых драгоценных памятников гражданского зодчества Древней Руси.

До того здесь хорошо, стародавне, уютно и душевно, что, кажется, поселиться бы тут с радостью на долгие годы, если не навсегда».

Сост. Т. Буякова, гл. библиограф ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

1 марта 2021 14:52 1 марта 2021 15:03 Соликамск в литературе.Григорьева Ольга Николаевна  Ольга Николаевна Григорьева родилась 25 апреля 1957 года в г. Новосибирске. Поэтесса, член правления Славянского центра. Автор множества книг для детей, поэтических книг, книг-очерков. Работает обозревателем Павлодарской областной газеты "Звезда Прииртышья". Член Союза журналистов Казахстана. Член Союза российских писателей. На сайте «Ураловед» Ольга Григорьевна написала: «Летом 2012 года мне посчастливилось побывать в Пермском крае. Незабываемые впечатления оставила эта поездка: Пермь, Соликамск, Чердынь, Ныроб, Всеволодо-Вильва, Чусовой, Лысьва и, наконец, Кунгур - город, в который нельзя не влюбиться! … После поездки родился целый цикл стихов, который я назвала «Пермский период»». Жучковый орнамент

Надо, надо прикасаться

К этим древним кирпичам.

Будут церкви Соликамска

Долго сниться по ночам.

И подскажет сразу память

Их небесный белый цвет,

И «жучковый» их орнамент –

Зашифрованный завет.

Изразцы на Храме – прелесть:

Всё павлины, петухи…

Церкви выдохнулись, спелись,

Прочитались, как стихи.

А ещё пускай приснится

Время стройки и леса,

И простые эти лица,

И глухие голоса:

«Белый-то цвет у луны можно взять,

А золотой – у солнышка.

И кирпича почти не видать,

Красен, как наша кровушка…».Соликамск  * Замечателен жучковый орнамент — «прорезная» кирпичная кладка в виде буквы «Ж», поставленной в один ряд. Этот орнамент стал своеобразной визитной карточкой памятников архитектуры Соликамска, он повторяется в карнизах храмов, в колоннах, в оформлении крылец. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

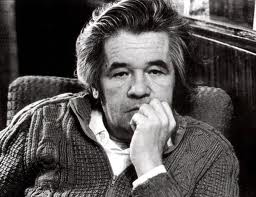

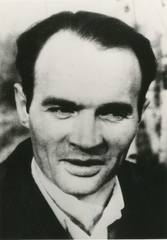

1 марта 2021 15:01 1 марта 2021 15:15 Соликамск в литературе.Давыдычев Лев Иванович Советский детский писатель (1927-1988). Родился в г. Соликамске. Здесь прошло его детство. В 1934 году он пошёл учиться в школу №1. В этом здании сегодня располагается гимназия №2. В 1939 году семья переехала в г. Пермь. С этого времени вся жизнь Давыдычева связана с этим городом. Уже в 60-е годы Лев Иванович был заметной фигурой в художественном пространстве г. Перми. Он работал до последних дней своей жизни и в последние годы в своём творчестве он нередко возвращался к своим детским годам, проведённым в Соликамске. «Дом наш стоял на берегу реки Усолки в городе Соликамске. Жилось мне вольготно, хорошо и весело, хотя и приходилось слушаться».

Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой «Соликамск литературный», 2006 г. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

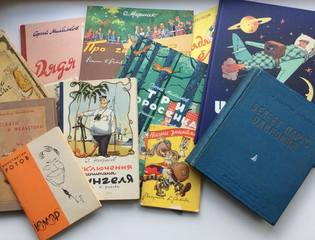

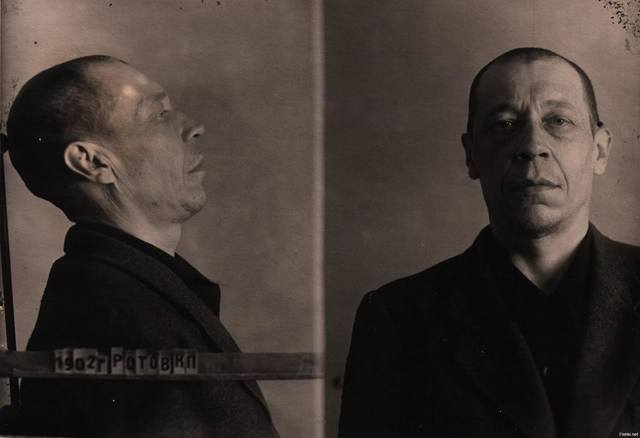

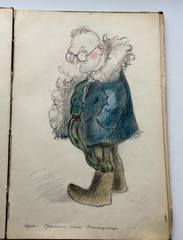

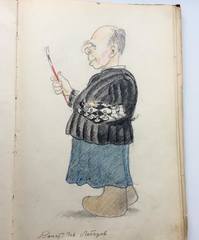

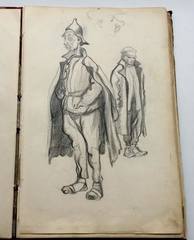

5 марта 2021 1:12 4 марта 2021 года исполнилось 120 лет со дня рождения советского художника- графика,карикатуриста, иллюстратора книг Константина Павловича РОТОВА (1901-1959).  Константин Павлович создал иллюстрации к книгам: Самуил Маршак — «Про гиппопотама», 1958; Ильф и Петров — «Золотой телёнок», 1931; Агния Барто — «Дом переехал», 1938; Андрей Некрасов — «Приключения капитана Врунгеля», 1939; Лазарь Лагин — «Старик Хоттабыч», 1940; Сергей Михалков — «Дядя Стёпа», 1957; Сергей Михалков — «Три поросёнка», 1958; Валентин Катаев — «Белеет парус одинокий», и ко многим другим. Константин Павлович создал иллюстрации к книгам: Самуил Маршак — «Про гиппопотама», 1958; Ильф и Петров — «Золотой телёнок», 1931; Агния Барто — «Дом переехал», 1938; Андрей Некрасов — «Приключения капитана Врунгеля», 1939; Лазарь Лагин — «Старик Хоттабыч», 1940; Сергей Михалков — «Дядя Стёпа», 1957; Сергей Михалков — «Три поросёнка», 1958; Валентин Катаев — «Белеет парус одинокий», и ко многим другим.

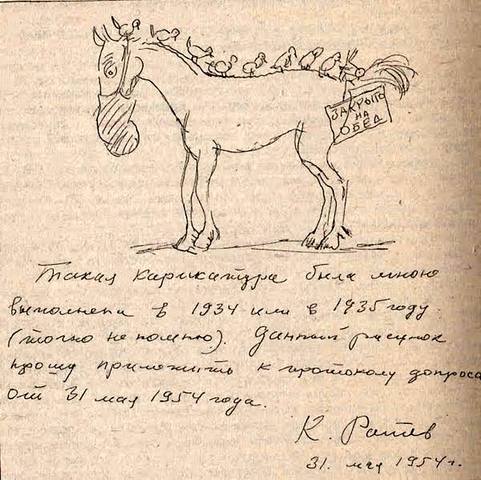

Неоценимый вклад внес Ротов в искусство советской книжной графики. «Родился в Ростове-на-Дону в семье донского казака», - писал он в авторском предисловии к книжке, посвященной его творчеству (издание журнала «Крокодил», М., 1966). Рассказывая о себе на страницах «Журналиста» (1929, № 3), К. Ротов вспоминал: «Рисовать начал с тех пор, как помню себя. Определить профессию помогла европейская война. Первый рисунок, напечатанный в 1917 году в «Биче», окончательно сделал меня художником- рисовальщиком». Имя этого замечательного художника иллюстратора,карикатуриста связана с Соликамском.В июне 1940 года Константин Ротов был арестован Ротов был объявлен агентом германской разведки с 1929 года и, следовательно, изменником родины. Кроме того, он был осуждён по статье 58-10, часть 1: "Пропаганда и агитация против Советской власти". В результате допросов и очных ставок появляется Обвинительное заключение, где Константину Павловичу припомнили, что до прихода красных в Ростов он сотрудничал в «реакционном органе контрреволюционного донского казачества журнале „Донская волна“». В документе также говорится, что в 1929 году Ротов установил шпионскую связь с германским агентом Храповым, по заданию которого собирал материалы для германской разведки. А работая в редакции журнала «Крокодил», распространял антисоветские клеветнические анекдоты и карикатуры. Ротов обвинялся в том, что с 1917 по 1920 годы, находясь в белой армии ген. Деникина, вел активную борьбу против советской власти. По заданию шпионской разведки вел шпионскую работу в тылу у Красной Армии и проводил шпионскую работу в пользу германской разведки. Занимался распространением антисоветских анекдотов и пасквилей. В качестве доказательств виновности Ротова в деле имеются показания Храпковского, работавшего в пользу германской разведки совместно с Ротовым, протокол очной ставки между ними, признания обвиняемого Ротова и вещественные доказательства – рисунки антисоветского содержания, исполненные Ротовым… В итоге – пятнадцать лет вычеркнуты из жизни, и виной всему – донос человека, которого Ротов считал своим другом… ...Художника арестовали на рассвете 22 июня 1940 года. За ним приехали на подмосковную Клязьму, где он жил с семьёй на большой писательской даче. Незваные гости перерыли весь дом, даже общую кухню. Старались: ордер на арест художника подписал нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Свободу и доброе имя Ротов обрёл только через четырнадцать лет. Когда меня арестовывали, уходя из дома, я сказал своим, что вины за мной никакой нет. Что, конечно, во всем разберутся, и я скоро вернусь домой… Теперь-то мы знаем, что с этими словами уходили миллионы людей. Но возвращались они очень не скоро, а многие не вернулись вовсе. Что же поставили в вину знаменитому рисовальщику? Когда в 1954 году Константин Ротов был реабилитирован,его вызвали на допрос: “Расскажите, какую карикатуру антисоветского характера вы нарисовали в 1934 году”, показал (датировано 31 мая 1954 года):

“Никаких карикатур антисоветского характера я не рисовал. Был такой случай <…>: я изготовил карикатуру юмористического характера, а именно — лошадь с торбой на морде.  От головы до хвоста по спине растянулась очередь воробьёв, ожидающих появления помёта, которым обычно питаются воробьи. У хвоста лошади была сделана надпись “Закрыто на обед”. Никакого антисоветского замысла в эту карикатуру я не вкладывал и вложить не мог”. От головы до хвоста по спине растянулась очередь воробьёв, ожидающих появления помёта, которым обычно питаются воробьи. У хвоста лошади была сделана надпись “Закрыто на обед”. Никакого антисоветского замысла в эту карикатуру я не вкладывал и вложить не мог”.

Далее Ротов поясняет, что на предложение редактора опубликовать эту карикатуру в “Крокодиле” он ответил отказом из-за её “несколько вульгарного характера”.

Тем не менее рисунок получил некоторое хождение в партийных кругах и даже был показан Сталину, который, как передавали Ротову, “от души” посмеялся “над юмором этого рисунка”.

Художник сделал в протоколе допроса эскиз рисунка и высказал предположение, что его оригинал сохранился в альбоме, который существует в редакции “Крокодила”.

Из определения Верховного суда СССР: “…Главная военная прокуратура <…> указывает, что проведенным дополнительным расследованием опровергнуто обвинение Ротова в том, что в 1934 году им была изготовлена карикатура антисоветского характера. Дополнительным расследованием установлено, что карикатура, которая рассматривается как антисоветская, в действительности не является таковой. В настоящее время эта карикатура изъята из редакционного альбома и приобщена к делу”. В городе Соликамск, где Ротов отбывал свой первый срок, работая художником, им было создано множество живописных полотен, большое количество которых хранятся в Соликамском государственном краеведческом музее. Ротов создавал и картины, на которых передал не только суровость и величие северной природы, но и настроение, царящее среди заключенных ГУЛага.  Друзья Константина Павловича узнают о том, что он отбывает свое заключение на Каме, только в 1943 году. В лагере Ротову удалось устроиться художником, он возглавлял художественную мастерскую.Чего только не делали в этой мастерской. Наглядную агитацию для лагеря, писали копии известных картин. Особенной популярностью пользовались Шишкин и Айвазовский. Картины эти продавались в Перми. Оформляли Пермскую сельскохозяйственную выставку, выпускали роскошные альбомы по докладам Сталина. "Делаем главным образом ширпотреб, это из-за отсутствия бумаги, но главное назначение мастерской – плакаты и наглядная агитация. Без ложной скромности могу сказать, что держится и организована она только потому, что я здесь…" И все же удалось сделать одну серьезную работу. Проработал и проиллюстрировал последний Сталинский доклад к 25-й Октябрьской годовщине. Рисунки произвели хорошее впечатление, и мне дано задание повторить в увеличенном размере и на хорошей бумаге эту работу специально для Москвы. Получается довольно эффектный альбом, выполненный по всем правилам графического искусства. Я не тешу себя очень радужными надеждами, чтобы впоследствии не разочароваться, но в нормальной обстановке за такую вещь можно было стать лауреатом.  Также в лагере было налажено производство детских игрушек. Делали игрушки из папье-маше по эскизам Ротова. Также в лагере было налажено производство детских игрушек. Делали игрушки из папье-маше по эскизам Ротова. Это были зайчики, петушки, медведи, веселые и грустые, хитрые и простодушные. Вспоминает Никита Бурцев:"Константин Павлович показывал, как надо раскрашивать игрушки. И они получались похожими на зеков из художественной и игрушечной мастерских. То это оказывался Саша Стотик, то Оля Орешко! И мы смеялись, и было это в нашем положении очень полезно для здоровья! Основным же плюсом этих мастерских было то, что они давали возможность людям выжить в отличие от тех, кто работал на лесоповале. Обаяние этого человека распространилось даже на охранников. Известно, что майор лагеря очень хорошо относился к Ротову и в 1943 году даже приезжал в Москву в редакцию журнала «Крокодил» передать всем приветы от Кости и просил у художников краски и кисти для него. Ротов работал в клубе и очень нуждался в материалах. Не было красок, кисти он делал сам из конского волоса. Лагерное начальство относилось к Ротову уважительно. Несколько раз его даже выводили из зоны на этюды. Правда, в сопровождении двух вооруженных конвоиров. Но лагерь – это лагерь…"  " Между прочим, в лагере, – рассказывал Константин Павлович, – я узнал, как я знаменит. Ко мне подходили товарищи по несчастью и спрашивали, не тот ли я Ротов, который нарисовал «скандал на кухне». Это необычайно популярная карикатура, о которой Максим Горький говорил: «Кстати насчет коммунальной кухни – не могу забыть поистине замечательного рисунка в вашем „Крокодиле“ под названием „На коммунальной кухне“. Удивительный талантище ваш Ротов. Какой типаж, сколько остроумия, издевки над этими страшными обывателями. Чертовски здорово! По-моему, видел этот рисунок года два-три назад, а до сих пор помню…»

В лагере больше всего Ротова угнетало сознание того, что друзья и коллеги могут подумать, что он и в самом деле в чем-то виновен. В июле 1943 года к нему в Соликамск приезжал на свидание художник Николай Соколов.Почти первыми словами Ротова были объяснения своей полной невиновности. Говорил он об этом негромко, с осторожностью, оглядываясь вокруг. – Коля, милый, вот клянусь тебе самым мне дорогим – моей единственной дочкой Ирочкой, что я совершенно ни в чем не виноват! Оклеветал Константина один его знакомый, тоже оказавшийся в лагере.

(Дело художника Константина Ротова строилось на показаниях, которые дал против него его коллега, художник Михаил Храпковский.) Они встречались в пересыльной тюрьме, и этот знакомый просил у Ротова прощения. И боль эта осталась с Константином Павловичем на всю жизнь.

Человек, стремящийся жить полно и с увлечением в любых условиях, в лагере Ротов продолжает рисовать: делает серию акварелей, посвященных Великой Отечественной войне. Работы эти обратили на себя внимание посетившего в то время лагерь зам. наркома МГБ Сорокина, который забрал их с собой в Москву. К сожалению, местонахождение этих работ неизвестно. Авторские копии этих работ были сделаны для Соликамского Парткабинета МВД. Кроме того, Ротов оформляет клуб МВД, выполняет множество живописных и графических работ для Соликамского краеведческого музея.

"Я настолько отвык от нормальной жизни, что вообще не представляю, как можно ездить в трамвае, как можно пользоваться вилкой, ножом. <…> Я очень устал, но все же чувствую, что где-то еще сидит неистребимое мое желание работать, работать, работать. Как хочется заняться настоящим творчеством, забыв все неприглядное вокруг!»

Часть своих полотен художник написал для своих друзей-заключённых. Одна из них, узница АЛЖИРа, а затем отбывающая ссылку вместе с Ротовым в Соликамске, Филимонова Ольга Ивановна (1905—1987) — впоследствии заслуженный врач Республики, награждённая в том числе орденом Ленина писала о Ротове: «…корни его таланта находили чистую воду даже в ядовитой почве тюремно-лагерной безысходности, замешанной на крови миллионов людей, принесённых в жертву во имя великого Сталина». 4 января 1948 года Ротов был освобождён без права проживания в ста городах страны. От природы он был светлым жизнелюбцем, с благоговением и восхищением относящимся ко всему живому (дочь художника вспоминает, что постоянными жильцами в их доме были кошки, собаки, птицы, черепахи и даже заяц). Столь же самозабвенно он любил детей. Любил и понимал их. Так что приход Ротова к иллюстрированию детских книг был не просто расширением творческой тематики. Живя в обществе, раздираемом идеями классовой ненависти, Ротов нашёл, как он надеялся, благодарно плодородное поле для добрых дел.  Умер Константин Павлович 16.01.1959 в Москве. Умер Константин Павлович 16.01.1959 в Москве. Незадолго до этого у него отнялась правая рука. Художник стал учиться рисовать левой… В феврале 2009 в Государственном Литературном музее прошла первая персональная выставка Константина Ротова, на которой были представлены его работы разных периодов, хранившихся в семейном архиве, включая альбомы с зарисовками 1941-1947, сделанных Ротовым в годы заключения и ссылки.  Источники: Источники:Сергей ДМИТРЕНКО. "ЭТО РОТОВ!" http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/42-1-0-2757Маша Новоселова."Константин Ротов. История одного крокодильца". https://urokiistorii.ru/article/52377Константин Павлович Ротов 1902-1959 http://rostov50.ru/1950_rotov.htmlКарикатурист Константин Ротов: "Крокодил", ГУЛАГ, "Весёлые картинки" По материалам каталога «Художники Земли Донской» (авт. Ю. Немиров), Ростов-на-Дону, 1980. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

24 марта 2021 13:28 Соликамск в литературе.Дижур Белла Абрамовна.  Российская поэтесса, прозаик (1903-2006). Родилась 30 июля 1903 года в г. Черкассы Киевской области, в семье служащих. В 1915 г. семья переехала на Урал. В очерке «Раздумья о горсти соли», напечатанном в 1965 году в журнале «Урал», писательница рассказывает о своих впечатлениях от посещения Соликамска. «Со школьных лет знаем мы о том, что суша и море неоднократно обменивались местами и что там, где теперь находятся цветущие города, когда-то очень-очень давно плескались морские волны.

Но одно дело знать об этом, так сказать, теоретически, а иное – спуститься на дно бывшего моря. Мне посчастливилось совершить такое путешествие. Это было в Соликамске, в городе, само название которого говорит, что он находится на Каме и богат солью. С горки на горку бегут его неширокие улицы с крепкими старинными домами и величественными храмами – художественными памятниками древнего русского зодчества».

*** Друнина Юлия Владимировна.  Русская советская поэтесса, прозаик (1924—1991). В 1978 году Ю. Друнина приняла участие в Днях советской литературы в Прикамье. В составе группы советских писателей она побывала в Добрянке, на Керченском рейде, в Соликамске. Белые ночи.Запыхавшийся пароход Бороздит терпеливо Каму. Солнце сутками напролет В карауле стоит упрямо. Знала солнце я горячей, Но скупая дороже ласка... Белых обморочных ночей Бередящая душу сказка! С берегов Берендеев лес К нам мохнатые тянет руки. Даже краны на Пермской ГРЭС Мне о скорой твердят разлуке. И кричит теплоход в ночи: - Вам лететь в Москву спозаранку! Словно имя сестры звучит Слово ласковое «Добрянка». Позабуду ли Керчев-град, Плавность барж, катеров мельканье? И как в запони бревна спят, Крокодильими трясь боками? И уральских красавиц стать, И спокойную стать Урала? Соликамская соль, видать, Мне сегодня в глаза попала… Источник:Сост. Т. Буякова,гл. библиограф ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

25 марта 2021 13:13 Соликамская земля в судьбе репрессированных писателей.Через пересыльные тюрьмы Соликамска в 50-60-е годы прошли М.И. Танич, Лев Разгон, Ахто Леви, Анатолий Марченко.На лесоповале в лесах по берегам Глухой Вильвы работал, отбывая свой срок, известный поэт-песенник Михаил Танич (1923-2008).  Он был арестован в 1947 по статье 58, осужден на 6 лет. Первый год своего срока отбывал в Соликамске – работал в художественной мастерской Усольлага (она находилась в зоне около железнодорожного вокзала). Остальные годы заключения провел на лесоповале в Нижней Сурдье Красновишерского района. Его бригадиром – «бугром» - был Михаил Павлович Федоров, они жили в одном бараке. В семье Федорова М.Танича считали почти родственником, и когда поэт умер, то эту весть приняли как трагедию семьи. Михаил Иванович создал песни, ставшие шлягерами, сотрудничал со многими ведущими композиторами и артистами эстрады, с группой «Лесоповал». В 50-е годы, во время второго ареста, в Соликамском районе находился писатель и мемуарист Лев Эммануилович Разгон (1908-1999).  Первый раз он был арестован в апреле 1938 года, второй – в 17 августа 1950. Провел в лагерях 17 лет. Семнадцать лет скитаний по островам ГУЛАГа, тюрьмы, пересылки, лагеря, короткая передышка и новый арест. Семнадцать долгих лет! С 1938 по 1955 год. С тридцати лет до сорока семи. Не просто был, а прожил, пережил - шесть тысяч двести двадцать дней в неволе. Освобожден в 1955 году. Реабилитирован, восстановлен в партии. Казалось, естественным было бы желание похоронить гулаговское прошлое, не возвращаться туда, забыть. Начать жизнь с начала, с чистого листа. И воспевать эту жизнь, устремив взор в будущее. Но бывшему зеку Разгону достало мужества до последнего дня писать о том, что было. И ознакомиться в архивах КГБ с делами близких ему людей тоже хватило сил. "Никогда не забуду шока, испытанного мною, когда я в страшно-известном доме на Лубянской площади знакомился с делами всей своей семьи. Потрясение было вызвано не тем, что я узнал. Я это знал уже и раньше. Я рассматривал дела шестерых людей, из которых трое были расстреляны, а остальные попали в мясорубку, которая вошла во все словари мира под названием ГУЛАГ. Погибли не все, остался в живых я, и мне судьбой приуготовлена обязанность рассказать то, что я знаю". Эта мемуарная проза, которая стала издаваться только в конце 80-х, принесла ему широкую известность. "Непридуманное", "Плен в своем отечестве", "Позавчера и сегодня" и "Аллея праведников", ненаписанная книга, - это все о тех, кого любил и потерял, о тех, кто оказывался рядом в трудные моменты, о тех, кого запомнил навсегда. Свои впечатления о пребывании в наших краях (1950-1955 г.г.) Лев Разгон описал в произведениях «Непридуманное» и «Концертмейстер первых скрипок». В его повести находим названия командировок, которые до сих пор существуют или живы в памяти коренных жителей Соликамского района. Это Усть-Сурмог и Кровавый Сим. Определение последнему дал сам Лев Разгон, но оно красноречиво характеризует положение заключенных на этой командировке. Одно из наказаний здесь было садить обнаженного человека в лесу на пень, привязывать его и оставлять на съедение гнусу, комарам и мошкаре. Делалось это по приказанию тюремщиков. Тюремщик - это не только тот реальный человек, который ходит со связкой ключей по тюремному коридору, сажает в карцер, ведет на расстрел. Кроме этих есть, как говорит Разгон, уйма других. Они и не бывают в тюрьме, сидят в нормальных кабинетах, но именно они сочиняют правила тюремной жизни. «Каждый карцер, прежде чем стать темным и вонючим ящиком или же светлым адом, существует в описаниях, чертежах. И если нужно повесить человека, то эти люди делают чертеж виселицы; и если нужно расстрелять, то они объясняют, куда стрелять, как и чем смывать кровь ... ». Именно о таком тюремщике рассказывает Лев Разгон в главе «Генерал- майор Тимофеев».  Фамилия этого генерала была знакома многим сотням тысяч заключенных, которые прошли лесоповальные лагеря Урала, Коми, Карелии, Архангельщины, Сибири. На разводах читались приказы о расстрелах беглецов и отказчиков за «контрреволюционный саботаж», о новых сроках за небрежное отношение к лошадям, машинам. И все эти приказы заканчивались словами: «Подлинный подписал: Начальник Главного Управления Лагерей Лесной Промышленности НКВД СССР –генерал-майор Тимофеев». Не всякому арестованному удается увидеть воочию тюремщика такого ранга, но Л.Разгону удалось, и даже дважды. Мы обратимся ко второй встрече, так как она произошла летом 1952 года в Усть-Сурмогском отделении Усольлага (этот поселок до сих пор существует, он находится в 40 км от Соликамска, до недавнего времени там работали на лесоповале заключенные). В лагпункт пришло известие о приезде высокого гостя, началась суматоха приготовлений, особенно начальство беспокоилось о внешнем виде зоны. Нужно сказать, что в лагере сидел земский доктор, любитель цветов. Он разбил вокруг стационара и конторы потрясающе красивый цветник. «На клумбах, тщательно окаймленных острыми уголками кирпича, росли турецкая гвоздика и бегонии, пышные георгины и кудрявые астры... и очень много было пахучих цветов: резеды, табака, маттиолы... Вечером они пахли с такой силой воспоминаний, что иногда останавливалось дыхание. Эти клумбы были гордостью лагпункта, самый последний шакал не осмеливался сорвать цветок». Неудивительно поэтому, что местное начальство первым делом повело генерала Тимофеева к цветнику. И тут произошло что-то совершенно дикое, непонятное ... Тимофеев остановился у самой красивой клумбы, простер руку и поманил пальцем. К нему подскочил начальник лагпункта; выслушав, подозвал Еремчука. Тот кинулся в сторону, через несколько минут вернулся в сопровождении десятка людей. Все были с лопатами. Началось немедленное уничтожение цветника. Они вырубили георгины, растоптали маттиолу, раскидали по оскверненной земле уголки кирпича. Тимофеев к цветнику не вернулся. Он знал, что его приказания выполняются. А слова были цитатой из Сталина о том, что тюрьма не должна напоминать санаторий. И маленькие начальники Усть-Сурмога уничтожили все, что напоминало о доме, о воле заключенным. В 60-е годы через соликамскую пересылку прошел еще один писатель-диссидент Анатолий Марченко. Марченко Анатолий Тихонович родился в Барабинске, в семье железнодорожника. Окончив восемь классов, работал в геологоразведочных экспедициях, на шахтах и нефтепромыслах. В начале 1958 после массовой драки в рабочем общежитии (в которой участия не принимал) был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы. Спустя год бежал из заключения — незадолго до того, как в колонию пришло решение о его освобождении со снятием судимости по Указу Президиума Верховного Совета СССР. Осенью 1960 попытался бежать из СССР, но был задержан на границе, приговорен Верховным судом Туркменской ССР за "измену Родине" к шести годам лишения свободы. Срок отбывал в мордовских политических лагерях и во Владимирской тюрьме. В 1968 г. задержан за нарушение паспортного режима и 21 августа 1968 г. приговорён к одному году тюрьмы, но через год на свободу не вышел. Ему было предъявлено обвинение по статье 190-1 УК РСФСР (Распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй). Оно связано с книгой Марченко «Мои показания». Приговорён к двум годам лагерей. К моменту вынесения приговора был достаточно известным диссидентом. Отбывал срок в пермских политических лагерях (прошел через соликамскую пересылку, Ныробский лагерь). Непрерывно подвергался преследованиям со стороны администрации: лишения свиданий и переписки, заключение в карцер за малейшую провинность. Освободился летом 1971 г.. Ныробский лагерь описывает в повести «Живи как все». Затем были пятая и шестая судимости. В последнем слове на суде сказал: «Раз этот государственный строй считает, что единственный его способ сосуществования с такими, как я, это держать их за решеткой, – ну, тогда, значит, я буду вечно, до конца дней, за решеткой». Последний срок он не отбыл даже до середины: 4 августа 1986 года начал бессрочную голодовку, главным требованием которой было освобождение всех политических заключенных в Советском Союзе. 28.11.1986 вышел из голодовки. Через двенадцать дней внезапно почувствовал себя плохо. Был направлен из тюрьмы в местную больницу, где вечером того же дня скончался — по официальной версии, от острой сердечно-легочной недостаточности. Это был последний советский политический заключенный, погибший в неволе. В 1988 Европарламент посмертно наградил Марченко премией им.А. Сахарова. С 1989 года произведения борца против политических расправ с инакомыслящими стали публиковаться на родине. Митракова Анна Васильевна.2012 г. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

26 марта 2021 13:50 Соликамск в живописи и литературе. Художник Герман Травников.(German Travnikov).Герман Алексеевич Травников (род. 15 декабря 1937, Мехонское, Челябинская область) — советский и российский художник. Народный художник Российской Федерации (2007). Работает в разной живописной технике (масляная живопись, графика), но предпочитает акварель. В Соликамске. 1983. Акварель В Соликамске. 1983. Акварель Пейзаж в Соликамске. 1983. Акварель Пейзаж в Соликамске. 1983. Акварель Площадь в Соликамске. 1983. Акварель Площадь в Соликамске. 1983. Акварель Перекрёсток. Соликамск. 1983. Акварель Перекрёсток. Соликамск. 1983. Акварель ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

30 марта 2021 11:20 Соликамск в литературе.Карелин Лазарь Викторович (1920-2005)  Советский писатель, драматург, член Союза писателей с 1956 года. Автор многих книг, среди которых: «На тихой улице», «Стажёр», «Змеелов» и др.Родился в Москве в семье еврейских беженцев из Белостока, выселенных в 1914 году из прифронтовой зоны. В 1932 году его родители были репрессированы и высланы в Соликамск. Здесь в школе №1 Л.В. Карелин учился с четвёртого класса и до выпуска (ныне гимназия №2).Вот как сам Карелин вспоминал об этом периоде своей жизни: «Шесть лет прожил я в Соликамске, куда сослали моего отца. Кончил там школу. Это был очень суровый университет. Но этим шести годам я обязан той выучке, которую нельзя пройти, не познав лишений. В Соликамске обрёл я друзей, научился ходить на лыжах, дрался в кровь, падал и вставал. Перед войной я прошёл свою войну. Отца реабилитировали, я смог поступить в киноинститут (ВГИК) на сценарный факультет».

После отъезда семьи из Соликамска в 1938 году Карелин ещё дважды бывал в городе, где прошло его детство. В последние годы писатель всё чаще обращается в своих произведениях - «В конце ленты», «Отказник», «Девочка с красками», - к образу Соликамска, выводя его под именем города Ключевой. Но и в других, более ранних произведениях, таких как «Путешествие на край солнца», «Младший советник юстиции», «Надежда и любовь», можно чётко проследить черты Соликамска.

«Путь в лес шёл мимо Торговой площади, через единственный в городе мост на Заречную лесную сторону.Возле самого моста, на высоком холме, стояло приземистое кирпичное здание, с окнами-бойницами, с могучими стенами и крепостными башнями по углам. Глубокой стариной веяло от этого строения с закаменелыми в кладке кирпичами. Некогда в этом доме-крепости жил воевода» («Девочка с красками»). Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой «Соликамск литературный», 2006 г. *** Крашенинников Авенир Донатович  Советский писатель, прозаик и поэт (1933 - 1991). Родился в Перми. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Член Союза писателей СССР с 1964 года. В июне 1978 года принял участие в Днях советской литературы в Прикамье. В своём очерке «Белые ночи над Камой» пишет о встречах писателей с тружениками некоторых городов и селений области. Путешествие происходило на теплоходе «… по изменчивым просторам Камского водохранилища на север, с остановками в Добрянке, на Керчевском сплавном рейде, потом – на обратном пути – в Соликамске». «Утром мы посетили краеведческий музей, долго осматривали с площади и улиц величественные соборы, с уникальной архитектурой, любовались стройными силуэтами башен, каменными кружевами.

Спустились в калийную шахту. От скорости чуточку заложило уши, как при посадке на самолете, и вот мы уже внизу, на трехсотметровой глубине.

Сверху в мягком озарении ламп дневного света поблескивал потолок, будто ледяной, — из чистой каменной соли.

С боков, среди причудливых арок и столбов, виделись роскошные картины абстрактной и вполне реалистической живописи: вишневые, малиновые, брусничные, красные узоры, линии, фигуры. Это играли красками карналлиты». Сост. Т. Буякова,гл. библиограф ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

8 апреля 2021 13:04 Соликамск в литературе.Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович. Русский писатель, драматург (1852-1912), родился в п. Висим Шайтанского завода Пермской губернии в семье заводского священника. Будучи студентом, начинает свой путь в литературе. Став известным писателем, он не забыл город и край своей юности. Часто в своём литературном творчестве писатель обращался к уральской тематике. Летом 1888 года он совершает большую поездку по Уралу: посещает города Пермь, Соликамск, Чердынь и едет дальше на север. Впечатления от этой поездки позже нашли отражение в нескольких его произведениях: «Серая шейка», «Зимовье на Студёной», «Старая Пермь» и др. «… Мы опустили длинную цепь пожаров, от которых Соликамск страдал то по частям, то весь; этой красной нитью связаны в одно целое все остальные соликамские злоключения и напасти…

У себя дома жизнь тихая и безобидная, нарушаемая разве только огнем, водой и враждебными стихиями. Но зато со всех сторон на голову соликамцев дождем сыпались всякие беды – подавай деньги, подавай ратных людей, лошадей и корм разной чиновной челяди.

Более живой связью с остальной Россией являлись ссыльные. А когда повернули сибирский тракт с Верхотурья на Екатеринбург, и этого не осталось – Соликамск совсем захирел и стушевался, обойденный потоком жизни. Странно даже представить себе такой город, у которого нет ни настоящего, ни будущего».*** Мельников-Печёрский Павел Иванович. Русский писатель, историк (1818-1883). П.И. Мельников, псевдоним – Андрей Печёрский родился в Нижнем Новгороде в небогатой дворянской семье.Занимался изучением истории, этнографии и статистики сначала в Перми (1838-1839), затем в Нижнем Новгороде. В 1839 году он совершает поездку по ряду городов и заводов Пермской губернии. В том числе он посещает и г. Соликамск. Город на него произвёл удручающее впечатление: «Соликамск расположен по обоим берегам реки Усолки, впадающей в Каму. Берега этой реки низменны и ровны; весной вода выходит из берегов, и потому находящиеся близ реки дома много терпят от наводнения. Семь мостов устроенных через Усолку, соединяют одну часть города с другой. Строение почти все старое, обветшалое, на всяком шагу заметно былое великолепие этого города: большие церкви, большие каменные дома стоят на берегах Усолки и видимо разрушаются. Город не улучшается, а с каждым годом падает более и более.»

"Какое-то грустное чувство овладело мной, когда я посмотрел на это обвалившееся великолепие: улицы пусты, заросли травою, на каждом шагу видно разрушение».Впрочем, такое описание не удивительно, Соликамск переживал тогда далеко не лучшие времена. Судя по описанию Соликамска, П.И. Мельников-Печёрский обошёл его практически весь, но достоверно можно только утверждать, что он посещал Дом воеводы, где жил в то время губернский секретарь Плотников. Собранные в этой поездке материалы он обобщил в дорожных очерках, записках. Впервые они были напечатаны в журнале «Отечественные записки» в 14 номерах за 1839-1842 гг. Источник: Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой «Соликамск литературный», 2006 г. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Наверх ##

11 апреля 2021 13:03 Соликамск в живописи и литературе.Алексей Валентинович ЕфремовЧлен Союза художников России.Живописец, график.

Лауреат премий губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства (2010, 2015 гг.). Соликамск.Троицкая церковь. Соликамск.Троицкая церковь. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

|