Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

5 января 2021 15:45 Жалованые грамоты купцам.

Жалованная Грамота Ксенифонтова.

Божиею Милости Мы Пресветлейшие и, Державнейшие Великие Государи Цари и Великие Князи Иоанн Алексеевич Петр Алексеевич Всея великие и малые и Белыя россии Самодержцы, пожаловали усольца Михаила Петрова сына Ксенифонтова, велели ему дать сии нашу Великих Государей жалованную Грамоту для того, В прошлом во 191м году у Соли-камской в таможне и на кружечном дворе был он Михайло и таможенные пошлины и питейной прибыли собрал одиннадцать тысяч двести три рубли тридцать Алтын Пять денег, и против прошлаго 190 м году прислал две тысячи триста восемьдесят девять рублев дватцать шесть Алтын пол пяти деньги, и по нашему Великих Государей Царей указу за радительную его службу и за большой прибор дано ему нашего Великих Государей жалованье Ковш серебряной Вызолочен да

Л.49 об.

Камки Куфтер, Сорок Соболей в тритцать руб. Да он же Михейка в пршлом во 198м году был у соли-камской в Таможне и на Кружечном дворех и таможенной пошлины питейной прибыли собрал тринадцать тысячь Пять Сот девяноста три рубля дватцать три Алтына пол трети Деньги, и пртив збору197 году он Михайло прбрал три тысячи Семь Сот тридцать один рубль тртцать Алтын две деньги, и по нашему Великих Государей указу за то что к нам Великим Государям радетельную службу и За Большой прибор дана Ему Михайлу нашего Великих Государей Жалованья Ковш Серебряной весом в 3 Гривенки, Пара Соболей в восемь рублей, Отласу да Камки по 10ти аршин, Сукна Кармазину да тавты по 5 аршин, да денежного жалованья дватцать рублев, да Ему же Михайлу и детям Его пива и вина и мед держать у Себя без Пенно и без Явочно, на дворе

Л.50.

Стояльцов Ставить и Огния вымитать и на Караул их Мостовшины и Перевозу с них имать не велено, чтоб в Пред Ево Брать иным Будучи в Иных Службах в Зборе нашия великих Государей денежной Казны радеть и Прибыли во всем Искать было повадно, А буде в таможенном и Кабачьском Зборе Кому Какое дело будетот него Михайла указали мы великие Государи бить челом на Москве в Приказе Большой Казны, а у соли-камской и В Городех Его Михайла в том не ведать, А прочитая Сим наших Великих Государей жалованную Грамоту отдавати Ему Михайлу, Писана сия наша великих Государей жалованная Грамота в нашем Царствующем Велицем Граде Москве Лета от Создания мира 7,201 го Мца Октября 28 дня.

Печатных Пошлин по уложению 7 рублев с полтиною взята и в книгу записано.

Л.49.Л.50об.

На обороте подлинной Грамоты подпись такая:

Дьяк Борис Артемьев

Отправил Алешка Чеглоков.

***

Указ ея императорского величества самодержицы всероссийской из правительствующего сената: соликамскому магистрату: по указу ея императорского величества состоявшемуся минувшаго апреля в 19 день за подписанием собственныя ея императорского величества: руки в котором написано: великоустюжского купца василия иванова сына шилова, да соликамской купца же ивана лапина за усердие их и ревность в сыскании за камчаткою новых островов, всемилостивейше увольняет ея императорское величество от градских служеб так как и в 1764 м году бывшие в таковой же компании купцы уволены: правительствующий сенат приказали о дложном по их высочайшему ея императорского величества указу исполнении в главный магистрат и куда надлежит послать указы а в санкт петербургския правителствующего сената департаменты воизвестие сообщить ведение, и соликамскому магистрату учинить о том посему ея императорского величества указу, а в главной и великоутюжской магистраты указы посланные и для ведома в санкт петербургския правительствующего сената департаменты ведение сообщено, мая 3 дня 1767 года.

Обер Секретарь Никалай ………….?

департамента регистратор Петр Беляев

***

Отмечая заслуги русских купцов в освоении Алеутских островов, 12 апреля 1767 года Екатерина издает указ:

«Великоустюжского купца Василия Иванова сына Шилова, да Соликамского купца Ивана Лапина за усердие их и ревность о взыскании за Камчаткою новых островов, Всемилостивейше увольняем Мы от гражданских служб».

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

7 января 2021 22:20 Яков (Иаков) Васильевич Шестаков (Камасинский) -  священнослужитель, миссионер, краевед, публицист, этнограф, издатель, историк церкви, общественный деятель. Родился 28 апреля 1858г. в селе Камасине Пермского уезда в семье священников. Отец умер, когда мальчику было 7 лет. Мальчик находился на воспитании деда, так же священника, уроженца Владимирской губернии, переселившегося на Урал и служившего в Крестовоздвиженской церкви в трех верстах от Кунгура. Дед учил внука часослову и церковному пению. Дед Якова, Василий Спиридонович Смирнов, отличался редкой добротой, трудолюбие его было поразительно, в свободное время занимался иконописью. В 10 лет внук был сдан дедом в приготовительный класс Пермского духовного училища, размещавшегося в то время в нижнем этаже духовной семинарии. Биограф Якова Шестакова, А.А.Игнатьев, называет его прилежным учеником, окончившим училище в 1873 г., ни разу не подвергшись угощению «березовой кашей» (розги - авт.), так принятой в то время. Затем Яков был принят в семинарию, где усиленно занимался, пел в семинарском хоре, исполнял обязанности ризничного и алтарника семинарской церкви и окончил семинарию в 1879 г. «9-м студентом». По окончании семинарии Я.В.Шестаков служил законоучителем в Редикорском земском училище, затем в Урольском (жил с матерью и сестрой). В селе Уролке он посадил кедр при храме и сад при училище. Чтобы лучше понимать своих подопечных, он через сторожа начал изучать их родной коми-пермяцкий язык. Мы не знаем были ли у молодого учителя в то время далеко идущие издательские замыслы, но начало было положено. Затем он переехал в село Юксеево, где продолжает изучать коми-пермяцкий язык настолько, чтобы владеть свободно разговорной речью. Занимаясь педагогическим трудом, вносит денежные средства в общество помощи учащимся. Здесь впервые появилась у учителя мысль - открыть для просвещения «инородцев» - коми-пермяков женскую обитель, где «пермячки могли бы обучаться нравственности, добрым христианским навыкам, труду и домашнему обиходу». В начале 1887 г. Я.В.Шестаков оставил педагогическую работу и, очевидно, перед решающим поворотом судьбы занялся своим духовным усовершенствованием. Для ознакомления с христианским просвещением «инородцев» он отправляется в вогульский монастырь Симеона Верхотурского Чудотворца на реке Туре, в феврале поступает в Верхотурский Николаевский монастырь в качестве послушника, занимается делопроизводством (письмоводством) обители, посещает святыни столиц, Киева и Казани. Утвердившись в мысли служения делу просвещения коми-пермяков, Я.В.Шестаков женился на коми-пермячке, Александре Матвеевне Вилесовой, окончившей гимназию. В том же году был рукоположен в священники Новотуринской церкви Верхотурского уезда. С 1889 г. Я.В.Шестаков служил священником недолгое время в с. Хохловка, а затем, в том же году состоялся перевод отца Якова в город Чердынь к храму Успенья Богоматери. И в Чердыни Я.В.Шестаков продолжает свою просветительскую деятельность. С его приходом в Успенской церкви ввелись внебогослужебные собеседования. По настоянию Шестакова воскресный «торжок» (от слова «торговля», т. е. базар, рынок) переведен на субботу. В доме городской управы им была открыта библиотека-читальня, закрытая после его отъезда. Шестаков приобрел для библиотеки вывеску, принес цветы и портьеры на окна. Заведующий библиотекой С.В.Федосеев при содействии Шестакова обратился к писателю Мамину-Сибиряку о книгах, на что Дмитрий Наркисович благосклонно откликнулся - выслал все свои сочинения. Часовня «убиенных нагайскими татарами» была сделана теплой (печь устроена купцом Г.Г.Надымовым). Тогда же были впервые напечатаны списки погибших защитников русского поселения для раздачи народу. При церковном хоре отличались пением купцы С.З.Насонов и И.С.Верещагин, псаломщик И.А.Неволин. Однако не все складывалось легко и гладко. Позднее Я.Шестаков в своем рассказе напишет, как встретил молодого священника известный купец Алин (в рассказе поменяны имена: Алин - Калин, Иаков - Иакинфий - авт.): «Мы век прожили и не думали ни о какой читальне... Что он хочет заставить нас ходить в читальню?.. Еще молод нас учить-то...А за то, что поп Иакинфий перевел торговый день с воскресенья на субботу, мы его больше не потерпим: он прямо по карману нас ударил... Протопопу Остроумову семушку (простонародное, седьмая часть листа бумаги, т. е. записку) пошлем... А если одной бумаги будет мало, то и губернатору пошлем.». Но все постепенно улаживалось, Я.В.Шестаков состоял членом-секретарем уездного отделения училищного совета, исполнял ряд поручений Преосвященного Владимира по судебным делам. За службу Шестаков был награжден набедренником, а вскоре, 24 мая 1891 г., переведен в церковь с. Кудымкар на должность старшего священника и назначен благочинным 3-го округа церквей Соликамского уезда». Теперь он мог с большими возможностями осуществлять свои помыслы вносить культуру и образование в жизнь «инородцев»: строить храмы Божии в отдаленных деревнях, открывать святые иноческие обители, печатать книги на языках «инородцев», способных молодых людей отправлять учиться и т.д. При обозрении благочиния Шестаков наметил 6 деревень и 1 село, где необходимо было строительство новых церквей: Пешнигорт, Милюхина, Ык, Захарова, Самкова и Антипина и село Отево. В неурожайный 1891 г. Шестаков получает от И.А.Урбановича, уполномоченного по продовольствию, 6400 руб. на строительство церквей и школ. Для получения средств из Елабужского комитета, 400 руб., и бесплатного леса Строгановых Шестаков ездил в Елабугу, в Санкт-Петербург. Таким образом, получив денежные средства и основной строительный материал - лес, Шестаков решает строить сразу пять церквей. Не смотря на финансовые затруднения, строительство шло благополучно. Сами коми-пермяцкие крестьяне оказывали всяческое содействие и радовались, как дети, первым звукам колокола. Благодаря бесплатному лесу получилась экономия, на которую было заказано два иконостаса. По просьбе Шестакова благочинный Московских кремлевских соборов выслал священнические и дьяконские облачения, Училищный совет Святого Синода на строительство Самковского храма отпустил 600 руб. - здесь строилась церковь-школа, Стахеевский комитет дал 300 руб. При строительстве церкви в деревне Пешнигорте, было предложено открыть женскую обитель для коми-пермячек. В своей статье «Пермяки-инородцы» Шестаков писал: «Обитатели этого злополучного края до настоящего времени остаются, за весьма немногими исключениями, все такими же сынами природы, какими они были несколько десятков, если только не сотен лет тому назад. Неподвижные, малоразвитые, они производят на постороннего наблюдателя впечатление людей первобытной культуры по бедности своего языка и примитивности развития своих душевных качеств... живут в дымных закоптелых грязных избах... умываются редко и вытираются черными обносками рубах... а кухонная посуда если и споласкивается, то редко вытирается, ее очищают тараканы...». Сами коми-пермяки вынесли такой приговор: «Иметь у себя женскую общину нас побуждает следующее: Во-первых, чтобы жены наши имели при себе пример перед своими глазами, умели устраивать домашнюю жизнь более чистоплотной, а то они очень грязны, и большая часть оных не могут сшить для себя даже самой простой одежды». В глухой деревне Коча, в 200 верстах от Чердыни, Шестаков решил открыть новую обитель, где ежегодно 18 августа, в день Флора и Лавра, приносилось по 500 быков в жертву. Коми-пермяки не только одобрили замысел отца благочинного, но и помогли в этом деле. «Пермяками было уступлено под общину две большие усадьбы, по первому зову перевезли огромный двухэтажный дом за 15 верст, стоящий 3000 рублей, в с. Пешнигорте устроили благолепный храм и женскую школу грамоты с миссионерским приютом, в которую поступило несколько девочек-инородок», - писал Шестаков. Сельский учитель, будучи еще хорошим столяром, бесплатно изготовил мебель. Монахиня Серафима из Челябинского монастыря пожертвовала 10000 руб. на устройство монастырской жизни. Приехали монахини из Сарапульского уезда и к 1917г. в монастыре было 60 сестер, в большинстве пермячек, построено 16 домов, земством построена молотилка, установлены ткацкие станки. Шестаков объехал священников Глазовского уезда, взял с них письменные обязательства на устройство мужской обители в Чердынском уезде с миссионерской целью, однако осуществить задуманное не удалось. Таким образом, за три года было построено 5 церквей. Я.В.Шестаков 7 лет занимал должность благочинного. После его отъезда храмы в Ыку и Антипиной так и не были построены. За время службы в Кудымкарском Николаевском храме священником Шестаковым была проведена большая как церковная, так и просветительная работа. В церкви был установлен новый иконостас, приобретено малое серебряное евангелие, на заводе И.И.Любимова изготовлена чугунная печь, храм стал теплым, вместо деревянной устроена железная церковная ограда. Я.В.Шестаков собрал материал по истории храма и опубликовал его в адрес-календаре Пермской епархии за 1894 г. В Кудымкаре была открыта библиотека-читальня на средства бывшего управляющего Пермской казенной палатой А.Е.Рейнбота. Шестаков передал в библиотеку ряд книг (Шестаковым была приобретена библиотека покойного протоиерея Е.А.Попова), портреты писателей. Шестаков ходатайствовал перед учебным округом об открытии столярной мастерской при Кудымкарском 2-хклассном училище. Для расширения знаний среди учителей церковных школ благочиния в 1892 и 1894 гг. устраивались курсы в с. Кудымкаре по общеобразовательным предметам и сельскому хозяйству, где занимался губернский агроном В.А.Владимирский и местный агроном П.Н.Батманов. Для борьбы с бичем инородцев - трахомой по настоянию Шестакова, в поездку его в Санкт-Петербург, была организована экспедиция врачей - окулистов, приезжавших в село Кудымкар в 1896 и 1998 гг. За два месяца было сделано много операций по удалению катаракты и многим коми-пермякам возвращено зрение. Благочинный в течение 8 лет отправлял способных мальчиков и девочек «инородцев» в разные учебные заведения. Многоие из них получили образование и специальности священников, учителей, сестер милосердия. Шестаков оказал большое содействие графине О.Д.Апраксиной в открытии приюта эпилептиков в городе Вятке, найдя благотворителя в лице купца А.И.Швецова. В деле открытия школы глухонемых в городе Перми участие отца Якова выразилось в том, что отправил одну из основательниц школы, Н.Г.Красноперову, учиться. В 1898 г. Я.В.Шестаков был уволен от обязанностей благочинного, а 27 сентября 1899 г. отрешен по суду от места священника, но не лишен сана. С иронией и сочувствием писал об этих событиях писатель М.Осоргин: «Отец Яков - бесприходный поп, родом из приуральской губернии. Бесприходным стал после разных сложных событий и неприятностей, и семейных, и общественных, и финансовых. В чем дело - никто точно не помнит, и в родные места отец Яков больше не жалует. Было что-то со сбором на голодающих и с приютом для девочек - история стародавняя». С 1899 г. Я.В.Шестаков преподаватель Пермской духовной семинарии. В 1899 г. Шестаков выпустил «Юбилейную памятную книгу для духовенства» и «Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии. (1799 - 1899)», в 1900 - «Справочную книгу всех окончивших курс Пермской духовной семинарии». В 1899 г. в «Пермских епархиальных ведомостях» был опубликован указатель основных постановлений епархиальных съездов духовенства за 49 лет. В том же году отдельно издана брошюра о голодающих «инородцах Прикамья» и отчет о полученной сумме в 3000 рублей на воззвание о помощи. Я.В.Шестаков много странствовал по всей России. И эта одна из причин того, что его издательская деятельность еще не изучена. Живым и любопытным предстает пред нами отец Яков в романе М.Осоргина: «Жительствует больше по знакомым, не напрашиваясь, а по дружбе, со скромностью. Толст и слегка краснощек - но не пьет спиртного и не склонен к чревоугодию; просто всякая жизнь и всякое питание ему на пользу. Сегодня он в Москве, завтра в Питере, через неделю в Вологде, в Уфе, в Рязани, зимой - по городам, летом на Волге и Каме третьим классом парохода от Рыбинска до Астрахани, от Нижнего до Перми. И всюду друзья и знакомые, временный приют, ласковый привет». Священник А.А.Игнатьев указал, что духовных изданий у Я.В.Шестакова имеется около 150, светских - до 40. М.Осоргин о творчестве Шестакова написал: «Отец Яков знает все типографии и всех маленьких издателей и книжечек выпустил не меньше двадцати, а статеек написал без числа». Первый крупный труд Я.В.Шестакова - «Кутимский завод» - появился в 1893 г. в № 11 «Пермских губернских ведомостей», и в том же году вышел отдельной книжкой. За время служения в Кудымкаре отец Яков издал самые крупные свои книги «Адрес-календарь и справочную книгу для духовенства за 1894 год», разошедшуюся в тысячах экземпляров по Пермскому и Уральскому краю. Шестаков подарил указанную книгу всем церковным школам родной епархии. Тогда же им выпущен очерк 100-летия Пермской епархии. При благочинии Шестакова была организована комиссия для перевода книг на коми-пермяцкий язык. Были переведены и изданы сказки А.С.Пушкина, издавались брошюры санитарного и религиозного характера. Памятные книжечки Шестакова давали ценные указания, например, как встречать архиерея, как при нем служить сельскому дьякону, как печь просфоры и пр. Издатель-Шестаков считал, что книга должна быть доступна простому народу, читаться в семье, в школе. Ками-пермяцкие книги были необходимы, ведь большинство крестьян, особенно женщин не знали русского языка. При всем этом Я.В.Шестаков бережно относился к национальной культуре и быту коми-пермяков. На списке, рекомендуемой литературы для крестьянских детей издателем были напечатаны слова поэта Т.Шевченко: «Детки поучайтесь, но и своего не чурайтесь». В 1905 г. Я.В.Шестаков положил начало книгоиздательству «Кама» и стал печататься в столичных журналах под псевдонимом Камасинский (Камасино - по пермяцки - камский глаз). Книгоиздательством выпущен сб. «Около Камы», путеводитель от Санкт-Петербурга до Байкала, альбом древностей Прикамья и Чусовой, спутник пассажира от Перми до Чердыни и др. Книгоиздательство Шестакова имело свой книжный знак, эмблемой которого служили предметы церковной археологии, свитки, телефон и другие знаки труда и прогресса. Духовные издания выпускались под названием «Прикамский летописец».

В 1915 г. в Трудах ученой архивной комиссии исследователь - Шестаков опубликовал разбор дел бывшего Соликамского правления. Ряд статей помещен в Пермских епархиальных ведомостях и трудах Пермского статистического комитета. В 1916 выпущен альбом Пермских архиереев, а в 1915 - альбом древностей Прикамья (58 фотографий). Большинство изданий Я.В.Шестакова приурочено к юбилейным событиям родного края. Так, к 25-летию кончины о. протоиерея Е.А.Попова, издан очерк его жизни и деятельности; к 10-летию смерти о. протоиерея Стефана А.Луканина издана брошюра о его миссионерской деятельности.

В статьях, помещенных в адрес-календарях и памятных книжках Пермской епархии Шестаков опубликовал биографические сведения о таких своих собратьях-писателях, как архимандрит Иероним (Луговской), священники Е.А.Попов, А.М.Луканин, В.П.Удинцев, С.А.Луканин, И.П.Любимов, И.Ф.Словцов и др. Я.В. Шестаковым были изданы карта Пермской епархии в большом масштабе, карта XVIII столетия Оханского, Соликамского уезда и ряд других карт Прикамья. В своих литературных трудах писатель не ограничивается только пределами Пермского края. Его перу принадлежит «Описание Петроградского Охтенского Красногорского храма и подворья», «История Коряжского монастыря Вологодской епархии», «Очерк деятельности первого епископа Вятского и Великопермского Александра, в бозе почившего в коряжском монастыре», «Очерк деятельности миссии в Новой земле». Описание монастырей: Николо-Березовского, Прикамского Уфимимской епархии, Сарапульского мужского, Гальянского и Каракулинского женских, Фаворского мужского, Благодатного Пермского уезда, Белогорского, Кочинского женского и др. Издана ведомость «Три сестры» о 3-х епархиях: Вятской, Пермской и Екатеринбургской. В журнале «Исторический вестник» напечатаны статьи: «Инородцы-пермяки» (Август 1902) и «Памяти историка Вологотского края. Отца Сергея Непеина» (Октябрь 1910). В журнале «Вестник знания» помещена статья «Особняком» (май 1905). В журнале «Общества изучения северного края» напечатана статья «О культурном подъеме закамских инородцев» (1912). В журнале «Этнографическое обозрение», издаваемого Московским университетом была помещена статья с рисунками «Жертвоприношения закамских инородцев». Я.Шестаков помещал свои статьи в духовных журналах «Миссионерское обозрение», «Русский паломник», «Православный благовестник» и др. В предреволюционные годы Я.В.Шестаков вернулся в Пермский край.

В 1917 году им выпущены в свет следующие издания: Описание Чердынской Иоанно-Богословской церкви. История Верхнекосинского мужского монастыря Чердынского уезда. Исторический путеводитель по Соликамску. Описание возникновения женских монастырей Шамарского, Гефсиманского, Гальянского и Каракулинского. Списки настоятелей, ключарей, протодьяконов, регентов Пермского кафедрального собора. Памятка об открытии викариатства в городе Осе и стихи на открытие в этом городе Фаворского подворья. За труды по истории края Пермским епархиальным церковно-историческим обществом Шестаков избран членом общества. Я.В.Шестаков принес в дар Пермскому церковно-историческому обществу большое количество снимков Пермской старины и свои издания. Отцом Яковом были сданы вырезки о Великопермском, Пермском и Уральском крае из разных изданий столичной и провинциальной печати в Чердынскую публичную библиотеку, Чердынскому, Соликамскому, Казанскому и Екатеринбургскому музеям.

В период красного террора в 1918 году Я.В. Шестаков был арестован в г. Соликамске вместе со священником В. Боголюбовым. Но за отца Василия вступились красноармейцы

из д. Тверитиновой, входящей в приход Богоявленской церкви. А Я.В. Шестаков был увезен

в Пермь.Красноармейцы вывезли священника за город,предположительно в д. Хохловка и расстреляли, добив умирающего штыками.

23 декабря Русская Православная Церковь празднует день памяти священномученика иерея Иакова Шестакова, как и многие священнослужители, прославившего имя Господа нашего Иисуса Христа мученической кончиной за свою веру и служением в годы безбожных гонений на Церковь России.

Много опубликованных материалов оставил Я.Шестаков. И сколько мог бы еще написать. О создании им накопительных материалов М.Осоргин написал так: «Пухлая, белая рука отца Якова - на каждом суставе по подушечке - писала слова с завитушками; если когда-нибудь дотошному историку пригодятся эти писания - намучается он над поповским почерком! А пригодиться могли бы, в особенности «Летопись отца Иакова Камасинского», куча тонких школьных тетрадей... В этих тетрадочках, на обеих сторонах линованных страниц, отец Яков записывал ход лично им наблюденных достопамятных событий, а также доверия заслуживающие слухи, с предпочтением - которых не было в газетах. Тетрадок с собой не возил, кроме последней, а, заполнив, оставлял где в то время находился, на сохранении у верных людей, своих многочисленных знакомых: одна - в Москве, другая - в Рязани, а то - в Уфе, в Саратове, в Твери или в самом Санкт-Петербурге. Все подумывал собрать эти тетрадочки воедино и хотя бы сшить вместе в одну обложку и передать самому верному человеку и все никак не удавалось». Многочисленным своим ученикам Я.Шестаков говорил: «Каждый день старайтесь сделать кому-нибудь добро. Если не можете полезного сделать людям, то хотя цветочек полейте водой, он тоже живет. Приласкайте животное, оно тоже нуждается в ласке...

Не говорите ничего дурного при детях. Дети цветы земли, наша надежда, строители будущего. Только в оздоровлении молодежи спасение нашей Родины. О, Родина, святая! Какое сердце не дрожит тебя благословляя. А это мы забыли».

Библиография:

Игнатьев А.А. Священник И.В.Шестаков: очерк жизни и трудов: юбилейное издание. Сарапул, 1918; Кашихин Л.С. Просветитель Шестаков // Местное время. 1992. 29 октября; Нечаев М.Г. Просветительская деятельность священника Иакова (Я.В.Шестакова) // Интеллигент в провинции: тезисы доклада Всероссийской научно- практической конференции 4-5 февраля 1997 г. Екатеринбург, 1997. Выпуск 2. Страницы 14-17; Мельчакова О.А. Коми-Пермяцкий просветитель - священномученик Иаков Васильевич Шестаков // Пермская старина: церковно-краеведческий альманах. Пермь, 2009. Выпуск 2. Страницы 1-7. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

16 февраля 2021 13:31 Соликамская земля в судьбе репрессированных писателей.Лазарь Карелин о соликамской пересылке. С городом Соликамском связана судьба писателя ХХ века Лазаря Викторовича Карелина (1920-2005). В 1932 г. его родители были репрессированы и высланы в город Соликамск. Здесь в школе № 1 он учился с четвертого класса до выпуска. (В настоящее время в этом здании находится гимназия № 2).  В телефонном разговоре он признавался Ювиналию Чиркову, бывшему редактору газеты «Соликамский рабочий»: «Соликамск сделал меня писателем! Пережитое на Урале – ссылка, голод, холод – и привело к писательству». Обратимся к повести «В конце ленты», опубликованной в январском номере журнала «Москва» за 1992 год. В ней Л. Карелин дает яркое описание соликамской пересылки. Главная тема повести – тема памяти и искупления грехов человеческих. Она настойчиво начинает звучать с первых страниц произведения. Лыков смотрит фильм о Берии, действие которого переносится на Урал. Вот здесь-то как раз и возникает образ города Соликамска – Ключевого, как назван он в повести. Город этот прекрасен. Согревают сердце Лыкова купола, колокольни, древний уклад монастырских стен, увяз кедровых неохватных бревен в сохранившихся старинных домах. Автор вспоминает историю торгового города, но она ушла в прошлое. «Ключевой, перестав быть торговым, стал вскоре, уже в 20-е годы, центром лагерных обоснований, нареченных «Усольлагом», и купола ключевских церквей озирали теперь бескрайние пространства заколюченной земли – от Усолья, Соликамска, к Чердыни, к Ныробу...» Вместе с Лыковым читатель оказывается в бывшем монастыре «на холме посреди города, где обосновалась центральная «зона», тюрьма, пересылка и контора «Усольлага». «Знатные места кого только не перевидели. Хоть врезай в вековые монастырские стены мемориальные доски, как на иных домах столичных на улицах Грановского и Неждановой. Тесно бы тут стало от этих мраморных досок, сколь ни обширен обхват монастырских стен.» Карелин заставляет читателя по-новому взглянуть на стены монастыря. Это не далекая история XVI века, а страшная история ХХ столетия, «грозная, мрачная». «Это было место, гремевшее на всю страну, за рубежом своим именем устрашавшее, особенно тех, кто побывал здесь, чудом вырвался, но сны тюремные их не покинули и не покинут. Про замученных в тюрьмах не принято на тюремных стенах мрамором оповещать. Зато молва, легенды, иные книги, правдивые и лживые, откровенные и с утайкой - весь этот свод про беззаконие, попрание человека в этих стенах были широко известны». Но весь ужас происходившего здесь Лыков, а вместе с ним и читатель, осознает, когда отец Николай ведет его в монастырскую молельню, в самый строгий молитвенный придел. Это святое место.  33 ступени, как 33 года Иисуса Христа, ведут сюда. По выдавленным в каменном полу линиям можно угадать, где стоял когда-то алтарь. От фресок не осталось ничего, даже цветного пятнышка. «Кто-то очень старался их сбить, срубить и даже расстрелять. Вся стена была в пулевых, уже исстарившихся, осыпавшихся, дырах. Понизу эти дыры даже линиями шли, почти сплошными линиями, выбив в могучих кирпичах стены волнистую буро-красную полосу». Место молитвы превратили в годы сталинщины в место убийства. Заплечных дел мастера тут отвели душу: специально в полу прорубили желоб, чтоб по нему кровь расстреливаемых стекала. Гнев и ужас вызывают эти строки, нет ничего человеческого в тех, кто убивал здесь политзаключенных. Узнает Лыков, что жители Ключевого начали здесь восстанавливать монастырь, не музей, а именно монастырь. За это борются, отвоевывают здания у новых русских, у начальства. Не понимает сначала Лыков, зачем им это нужно: церковь монастырская восстановлена, храмы из-под складов и контор освободили, а монастырь-то зачем? Но приходит к нему, как озарение, понимание: пока вся страна делами земными и суетными занята, здесь, в городе Ключевом, в глухомани уральской, «поднялись люди на молитву за всю Россию». «Вот зачем он и нужен тут, это монастырь, чтобы замолитствовать грехи. Чтобы души, тут загубленные, укрыть молитвой. Только за этим, чтобы отмаливать годы и годы грехи наши. Эта земля была тюрьмой, пыточным местом. Теперь здесь должна была возникнуть ЗОНА молитвы». Конечно, описание соликамской пересылки дано с художественным вымыслом, это не архивный документ, но эмоциональное изображение этого места совпадает с восприятием соликамцев.  Достоверный факт – в 1998 году здесь действительно восстановлен мужской монастырь. Теперь в кельях обитают монахи, как это было в XIX веке, и молятся о невинноубиенных, жертвах политических репрессий. Источник: Митракова А.В."Соликамская земля в судьбе репрессированных писателей."Материалы научно-практической конференции «Неизведанные страницы истории Соликамска».15-16 ноября 2012,Соликамск. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

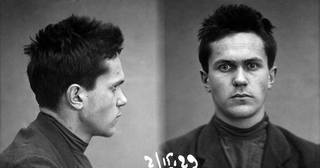

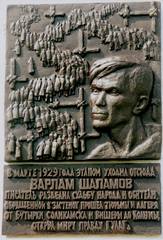

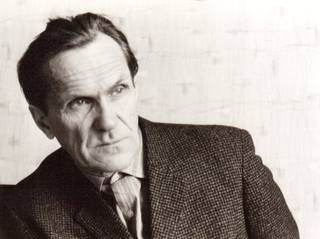

17 февраля 2021 20:44 Соликамская земля в судьбе репрессированных писателей.Осип Мандельштам и Варлам Шаламов на соликамской земле.В Соликамске в 30-е годы были как политзаключенные мастера слова мировой величины Осип Мандельштам и Варлам Шаламов. 19 февраля 1929 года. Это день ареста Варлама Шаламова. Причина ареста?  Он был среди тех, кто распространял «Письмо к съезду» Ленина, так называемое «Завещание», с которым Ленин предостерегал от концентрации власти в одних руках. Ему не было и двадцати двух лет. Дело 1929 года тоненькое. Шаламов заполнил анкету, но на вопросы следователя отвечать не стал. И на втором допросе собственноручно написал: «…С предъявлением обвинения по ст. 58 УК, примененным ко мне, как и другим товарищам, разделяющим взгляды большевиков-ленинцев (оппозиции) решительно не согласен и считаю обвинение клеветническим и противоречащим содержанию 58 статьи. 58 статья направлена против контрреволюционеров. 2 марта 1929 г. В. Шаламов» Дерзкое поведение на допросах было оценено по заслугам: Особое совещание (ОСО) при коллегии ОГПУ постановило: «Заключить в концлагерь сроком на три года». Представление о трагическом пути В. Шаламова по нашему краю дает документальная повесть А.Н. Морозова «ВИШХИМЗ», антироман В. Шаламова «Вишера» и рассказы «Первый зуб», «Алмазная карта», «У стремени», «Эхо в горах». Сам писатель так вспоминает те страшные дни: «Был март, уральский март. В1929 году в Советском Союзе был только один лагерь — СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения. В 4-е отделение СЛОНа на Вишеру нас и везли.Соседи мои хвалили вагонных конвоиров. Это хороший конвой, московский. Вот примет лагерный, тот будет похуже. В Соликамске сгрузились — арестантских вагонов оказалось несколько. Тут было много людей с юга — с Кубани, с Дона, с Грузии... Этап был человек сто, чуть побольше. Всех завели в сводчатый подвал Соликамской городской милиции, в бывшей церкви.  Крошечный низкий подвал. А нас 100 человек. Я вошел одним из первых и оказался у окна, застекленного окна на полу, с витой церковной решеткой… Люди были набиты, вбиты в подвал так, что нельзя было ни сесть, ни лечь, только стоять. До половины стен подвал был в белом пару дыхания, нечистом, душном. Начались обмороки. Задыхавшиеся пытались пробиться к двери, в которой была щель, и был «волчок», глазок, пробовали дышать через этот глазок. Но стоявший снаружи часовой-конвоир время от времени тыкал штыком своей винтовки в глазок, и попытки вдохнуть свежий воздух через тюремный глазок были прекращены. И на сводах подвалов я нашел письмена, сделанные простым углем огромными буквами по всему потолку: «Товарищи! В этой могиле мы умирали трое суток и все же не умерли. Крепитесь, товарищи!» В зимнее время заключенные шли под конвоем лесными тропами от Соликамска до Вижаихи 120 километров, путь длился 5 дней. Были установлены места ночевок: деревни Верхнее Мошево, Татарское, Губдор, командировка Чернушка (об этом свидетельствует запись в блокноте политзаключенного Ф.Д.Шишкина). Вот как пишет об этом Варлам Тихонович в рассказе «Первый зуб»: «Под крики команд этап вышел за околицу Соликамска и двинулся в низину. Небо было синее-синее… Солнце жгло, ветер охлаждал наши лица — они становились коричневыми к первой же ночевке в пути. Ночевка этапа, подготовленная заранее, проходила всегда по установленной форме. Для арестантской ночевки у крестьян снимали две избы — одна почище, другая — победнее — нечто вроде сарая, да иногда и сарай… Каждый вечер в сумерках всех пропускали мимо начальника конвоя, который взмахом руки показывал, где очередной арестант должен провести очередную ночь… Вся «пятьдесят восьмая» была вместе, и «тридцать пятая» также…» Трудно представить, как в обыкновенной деревенской избе можно было разместить 100 арестантов. По свидетельству Ф.Д.Шишкина, еду выдавали только один раз — перед ночевкой. Это были селедка и хлеб, а иногда просто кипяток, зато оскорбления и побои пьяными конвоирами — без ограничений. На соликамском этапе с молодым писателем произошел случай. «Под матерщину проволокли перед строем чье-то тело… Стали топтать сектанта ногами». Это был Петр Заяц. Все молчали. Тогда Варлам Тихонович почувствовал, что если он сейчас не выступит, это будет означать, что лагерь его сломает. Шаламов сказал: «Это не советская власть. Что вы делаете?» Избиение прекратилось. Но заступника в первую же ночь разбудили: «Выходи! Снимай белье!». Шаламова вывели на снег. Писатель не помнит, сколько он стоял на морозе, терял сознание, пытался сесть, но его снова заставляли стоять. « …— Понял теперь? — донесся до меня голос… Я молчал. — Одевайся. Марш в избу! Сектант, за которого я заступился, сам осуждал мое вмешательство. В лагере это главное правило — сам за себя. Стой и молчи, когда убивают соседей… Но я просто хотел доказать сам себе, что я ничем не хуже моих любимых героев из прошлого русской истории»  Этот эпизод отражен в скульптуре Р.Веденеева, где Шаламов изображен с чуть приподнятыми руками — это естественный жест замерзающего человека. В Соликамске В.Т. Шаламов был недолго. Поэтому в его произведениях он не так часто упоминается. В 2005 году членами общества «Мемориал» при финансовой поддержке Соликамского магниевого завода совместно с «Северной палатой недвижимости» на здании Свято-Троицкого мужского монастыря была установлена мемориальная доска в память о В.Т. Шаламове.  «Вес памятного знака — 150-200 килограммов. Планировали, что установка займет часов пять, а справились за два», — рассказал Юрий Владимирович Горшков, начальник ремонтно-механического цеха СМЗ, руководитель работ по установке памятной доски, отлитой на одном из пермских заводов.  Памятная доска установлена на стене Свято-Троицкого монастыря, но, по мнению Г.А. Бординских, автора книги «Соликамск литературный», она помещена не на том здании, т.к. пересыльная тюрьма на территории соликамского мужского монастыря появилась только в 1937 году, а пересылка в конце 20-х годов располагалась в зданиях бывшего женского монастыря на Красном.

Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде 1 июля 1907 года в семье православного священника.

Первый раз был арестован в 1929 году за распространение так называемого завещания Ленина («Письмо к съезду») и приговорен к трем годам лагерного заключения, которое отбывал на Вишере (Северный Урал). Некоторое время он провел в соликамской пересыльной тюрьме. 1 января 1937 снова арестован, приговорен к пяти годам колымских лагерей: работал на золотых приисках, в тайге, на угольных разработках Магаданской области. В 1942 получил новый срок — 10 лет — за то, что назвал Бунина русским классиком (было расценено как антисоветская агитация).

Освободился писатель только в 1951 году, позже стал печататься в центральных советских журналах. Скончался в 1982 году в интернате для инвалидов в Москве. Реабилитирован в 2001 году.

Соликамский мужской монастырь основан в конце XVI века, закрыт большевиками в 1928 году. Восстановление обители началось спустя 70 лет.

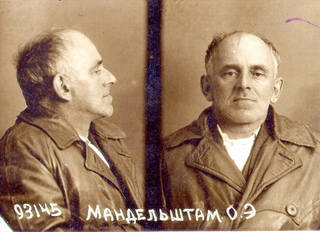

В 1934 году через Соликамск проследовал Осип Мандельштам, поэт Серебряного века, арестованный за стихи о Сталине и отправленный как политзаключенный в город Чердынь.  Есть предположение, что поэт «находился в пересылке, которая тогда располагалась в двухэтажном полукаменном доме, на правом берегу р. Усолки, рядом с мостом у Крестовоздвиженского собора». В воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам, жены поэта, находим запись о впечатлении Осипа Мандельштама о Соликамске: «В Соликамске нас посадили в грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них – бородатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке – своим видом напугал Осипа Эмильевича. «Казнь-то будет какая-то петровская», - шепнул он мне». Когда они уже находились в каюте, О.Мандельштам смеялся над своими страхами и понимал, что не стоит бояться суровых уральских мужиков. Осипа Эмильевича страшила смерть.

Не смерть как таковая, а смерть от «их» (НКВД) рук. «Они» мерещились ему все четверо суток следования к месту отбытия ссылки, готовые в любой миг отнять жизнь.

До Свердловска почтовый поезд № 72 тащился почти двое с половиной суток, или, согласно расписанию, – 57 часов и 17 минут. Там – первая пересадка: ссыльная парочка и трое «телохранителей» несколько часов дожидались вечернего поезда по соликамской ветке.

До Соликамска – еще почти целые сутки: почтовый поезд № 81 находился в пути, согласно расписанию, 20 часов и 14 минут.

В Соликамске – снова пересадка, причем от вокзала до пристани ехали на еспромхозовском грузовике.

Последний перегон – водный: против течения – вверх по Каме, по Вишере и по Колве – Осип Эмильевич с Надеждой Яковлевной проплыли с комфортом – в отдельной каюте, снятой по совету Оськи-конвоира («Пусть твой отдохнет!»).

В Чердыни конвоиры сдали «личность осужденного» непосредственно коменданту, и тот, под воздействием слов начальника конвоя, проявил неслыханную для себя гуманность и устроил новеньких одних в огромной и пустой угловой палате правого крыла на втором (самом верхнем) этаже едва ли не лучшего здания в городе.

Как и многие представители интеллигенции того времени, поэт много говорил о самоубийстве, о том, что лучше покончить с собой, чем «попасть в их лапы». Но, как и многие, он не сумел осуществить задуманное.  Как и многие представители интеллигенции того времени, поэт много говорил о самоубийстве, о том, что лучше покончить с собой, чем «попасть в их лапы». Но, как и многие, он не сумел осуществить задуманное. До сумасшествия боявшийся расстрела, Мандельштам умер от тифа во Владивостокском пересыльном пункте 27 декабря 1938 года. Четверо суток без сна, под конвоем, взвинченный до предела Мандельштам по прибытии в Чердынь в первую же ночь попытался бежать – или покончить с собой. «…Вдруг – я почувствовала это сквозь сон – все сместилось: он вдруг очутился в окне, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения – что-то шлепнулось – и крик… Пиджак остался у меня в руках…» Н.Я. Мандельштам. «Воспоминания». Внизу были два этажа и перекопанная клумба. Попытка самоубийства закончилась для Осипа Эмильевича вывихом с переломом плечевой кости. Впрочем, так вышеописанную сцену называют другие, не сам Мандельштам. Но Надежда Яковлевна, стараясь облегчить участь мужа, тут же написала о его состоянии во все мыслимые инстанции. Вскоре последовал ответ о немедленном переводе Мандельштама в любой город по его выбору – кроме крупных столичных городов. Супруги выбрали Воронеж. Однако пока длилась бюрократическая волокита, они продолжали оставаться в Чердыни. Источник:Митракова А.В."Соликамская земля в судьбе репрессированных писателей." Материалы научно-практической конференции «Неизведанные страницы истории Соликамска».15-16 ноября 2012,Соликамск. ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ и Урал./ Сост. и предисл.: П. Нерлер. Что случилось с Мандельштамом в Чердыни. https://zen.yandex.ru/media/id...00acafefa9 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (2) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

26 февраля 2021 15:01 24 февраля ушёл из жизни соликамский поэт - председатель городского литературно-поэтического клуба "ЛИРА" Леонид Павлович Олюнин. Мне дан судьбою этот край Поля,просёлки и опушки, И этот вот собачий лай И полдня солнечные стружки. Даны мне эти небеса, К которым так привыкли тучи, И птиц неярких голоса, И коростель- шаман трескучий. И этот плёс,и этот луг Под осеребряной луною, Кусты и травы у излук, И берег у воды стеною. Что будет,разве ведать можешь? Так было и так будет впредь: Но дай мне,Боже! Дай мне Боже! Где я родился умереть. СОЛИКАМСКИЕ ДОРОГИЭх! Соликамские дороги! Кто их помнит — врать не даст, И черт переломает ноги, И сорок раз помянет вас. Сейчас асфальт кругом разглажен, Ругаем — он не без греха. Не зная, не поверишь даже, Что здесь торцовник громыхал. Торцовник — это калабашки, Торец — короткое бревно. Поедешь по нему, кандрашка Колеса хватит, так оно. И пыль стояла гаревая: А так же подсыпался шлак. В песке тонула Боровая Косясь на Чердынский большак. Боровск стоял от Соликамска Не менее чем на семь верст, Бугры на тракте словно каски, А лужи, коль ни пруд, так плес. А пешеходам, тем под ножки, Ну, не сказать чтобы ковры, Обычные стелили доски, В пролом нога, в больнице вы. Струится дым от папироски, От солнышка прищурил глаз… Ох, соликамские дорожки, И почему я вспомнил вас!? *** Всегда мне мил закат над Камой, И розой вспухнувший восток, И этот город - лучший самый, (Поверьте- не пустой восторг). ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

27 февраля 2021 20:46 1 марта 2021 15:17 Соликамск в литературе.Боголюбов Константин Васильевич. Советский писатель, критик, литературовед (1897—1975).Литературный псевдоним Н. Чердынцев. Первая книга «Певец Урала», выдержавшая три издания, вышла в 1939 году. Вслед за ней в Свердловском книжном издательстве был опубликован сборник рассказов «Идет война народная». В послевоенные годы Константин Боголюбов обратился к историко-революционной тематике. Выходили в свет его повести, посвященные прошлому Урала, быту уральских рабочих и крестьян («Связанные крылья», «Зарницы», «Атаман Золотой», «Грозный год», «Человек без имени»). Великой Отечественной войне посвящена книга «Маршевая рота». Для детей Константин Боголюбов написал повесть «Алешина находка».Родился в с. Александровском Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье священника. В 1910 г. его отец получает место священника в Соликамске.  В Соликамске у Боголюбовых был свой деревянный дом на улице Преображенской, 10 (сейчас ул. 20-летия Победы). За годы учёбы в гимназии и университете Константин Васильевич неоднократно бывал в родительском доме. Одну из таких поездок он описал в повести «Годы и встречи»: « Вот и моя пристань Усть-Усолка. Ни души кругом, придётся пешком идти до Соликамска. Вижу покосившиеся деревянные башни старых, чуть ли не Строгановских времён, варниц. Иду берегом реки Усолки. Вот и село Красное на горе. Отсюда Соликамск — как на ладони. Светится луковицами глав десяти своих церквей. Прохожу мимо монастыря, где был убит архимандрит Иакинф, бывший игумен Далматовского монастыря и зверский усмиритель крестьянского восстания — Дубинщины. А дальше воеводский дом, теперь библиотека, Троицкий Собор эпохи Ивана Грозного. ... В XVIII веке стал Соликамск местом ссылки, не один раз горел. О прошлом напоминают и названия улиц: Зелёная, где наказывали шпицрутенами, Тюфяевская — в честь губернатора Тюфяева, Турчаниновская — в честь промышленника Турчанинова.Я спешил к родительскому дому. ...На крыльце меня встретила мать.... Приехал из Лобановой отец. Увидел меня, заплакал: «Мы уж думали, ты погиб в сей юдоли плача и скорби». Переехав на постоянное жительство после 1925 года в г. Свердловск, Константин Васильевич в Соликамске уже больше не бывал. Источник:Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой «Соликамск литературный», 2006 г ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

28 февраля 2021 20:46 1 марта 2021 15:07 Соликамск в литературе.Гмелин Иоганн Георг (1709-1755) Немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала. Гмелин уже имел международную известность как натуралист, когда в 1727 г. приехал в Россию. В 1733 г. Академией наук была организована Вторая Камчатская экспедиция под командованием Витуса Беринга, число участников которой доходило до 2000 человек. Из натуралистов в ней участвовали И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников. Силами различных отрядов были составлены первые карты и описания побережья России от Архангельска до Колымы, Охотского моря и Камчатки; описаны природа, народы и история Сибири. И. Г. Гмелин свои путешествия изложил в своем четырехтомном труде на немецком языке "Reise durch Sibirien". Соликамский «Демидовский клуб» выпустил книгу «Путешествие в Сибирь», в которой представлены фрагменты переводов на русский язык из книги И.Г. Гмелина об общественной жизни в городах Урала (основная часть охватывает путь от Екатеринбурга до Соликамска).

Сост. Т. Буякова, гл. библиограф ЦГБ"Итак, я хочу начать описание города.

Он расположен по обоим берегам реки Усолка, и имеет примерно 600 жилых

домов, построенных из дерева многие из которых, тем не менее, уютно

обустроены. Из общественных зданий на левой стороне находятся две главные

каменные церкви, одна летняя Троицкая церковь с двумя летними приделами

Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. Другая главная каменная церковь

Николая Чудотворца которую можно отапливать и использовать зимой. Обе эти

церкви находятся близко друг к другу и имеют одну общую колокольню, под

которой находится канцелярия. Рядом расположены таможня и дом воеводы,

оба здания деревянные, тюрьма по русскому образцу с острогом, окружённая

высокими стоячими брёвнами, и 8 трактиров.

Между главной летней церковью и канцелярией стоит каменная зимняя

приходская церковь Рождества Христова с маленьким пределом Воскресения

Христова.

На этой стороне начинаются три главные улицы, одна из них Богоявленская,

идёт вверху по Усолке, на ней находится каменная зимняя церковь Богоявления

с приделом, посвящённым Папе Римскому Клименту.

В конце этой улицы

расположен женский монастырь Спасское, в котором есть каменная зимняя

церковь Заступницы и Покровительницы Марии и летняя церковь Спаса

Преображения; обе под одной крышей и разделены только каменной стеной.

Десять деревянных келий служат настоятельнице и монахиням жильём.

Деревянная ограда включает в себя все здания этого монастыря.

Другая главная улица - Спасская, которая в нижних окрестностях Усолки начинается;

на ней находится каменная церковь Архангела Михаила и при ней летний предел во

имя Спаса Нерукотворного. На этой же улице находится здание городской

управы.

А в конце этой же улицы есть мужской монастырь Вознесения Христова,

в котором находятся две каменные церкви; одна летняя Вознесенская с

маленьким зимним приделом во имя Благовещения Пресвятой Богородицы

Марии, другая летняя церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла с зимним

приделом во имя Михаила Малеина; есть две каменные кельи и одна

деревянная на две комнаты. Каменная ограда окружает все здания монастыря.

Третья главная улица называется Верхотурская и идёт от Усолки вниз. На ней

в районе главного храма находятся 83 лавки, 2 богадельни, одна для мужского

населения, другая для женского, 4 солеварницы, принадлежащие жителю Ивану

Суровцову, одна из которых стоит пустая.

На правом берегу Усолки есть ещё одна улица, которая называется Московская.

На этой улице находятся 4 трактира, одна общественная баня и 44 соляные варницы;

из них 14 принадлежат господину Демидову, 11- господину Турчанинову, 2 - монастырю,

8 - жителю Ростовщикову, 8 - Суровцову, но некоторые из этих варниц не

работают и стоят пустые. Близко к верхним варницам подходит ручей Уфинка,

который протекает в паре вёрст и впадает в Усолку.

Почти 10 сажень ниже устья этого ручья начинается маленький канал, вырытый длиной

в 2 версты, чтобы отвести воду и осушить окрестности вокруг варниц.

На местном языке он называется Копанец. Впадение Усолки в Каму находится в семи вёрстах отсюда".

Гмелин И. Путешествие в Сибирь / И. Гмелин; пер. с нем. Д.Ф. Криворучко. –Соликамск, 2012. – С. 63 - 65 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

1 марта 2021 14:46 1 марта 2021 15:05 Соликамск в литературе.Игорь Эммануилович Грабарь (1871—1960) — русский и советский живописец, реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель, педагог, профессор. Родился художник 25 марта 1871 года в Будапеште. Через пять лет семья переезжает в Россию. С детства у Игоря была тяга к живописи. Учился в московском лицее цесаревича Николая, а также закончил юридический факультет университета в Санкт-Петербурге. Затем поступил в Академию Художеств в 1895 году, где обучался в мастерской Ильи Репина. После учился в Париже и Мюнхене. Возглавлял Третьяковскую галерею (1913 – 1925 гг). Является создателем Центральной реставрационной мастерской, благодаря чему спасены многие шедевры русской живописи. В 1925 году И. Э. Грабарь списался с первым директором Пермской художественной галереи Н.Н. Серебренниковым и попросил его взять в одну из экспедиций по Пермскому краю. Поездка по маршруту : Пермь–Усолье–Орел–Пыскор–Соликамск–Веретия–Ленва–Дедюхино–Пожва–Пермь состоялась летом 1925 года с целью осмотра памятников зодчества. Письмо И.Э Грабаря из Соликамска 23 августа 1925 года: «Город вроде Гороховца по необычайности впечатлений.

Точно сразу переносишься в XVII век, 13 церквей и домов-то всего сотни две, да из них добрая треть XVIII века, а часть XVII.

Я полон впечатлений и очень доволен поездкой… Городок совсем захолустный. Раньше был уездным центром, теперь хоть и остался «районным», но очень снизился…

Очень замечателен воеводский дом XVII века. Один из самых драгоценных памятников гражданского зодчества Древней Руси.

До того здесь хорошо, стародавне, уютно и душевно, что, кажется, поселиться бы тут с радостью на долгие годы, если не навсегда».

Сост. Т. Буякова, гл. библиограф ЦГБ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

1 марта 2021 14:52 1 марта 2021 15:03 Соликамск в литературе.Григорьева Ольга Николаевна  Ольга Николаевна Григорьева родилась 25 апреля 1957 года в г. Новосибирске. Поэтесса, член правления Славянского центра. Автор множества книг для детей, поэтических книг, книг-очерков. Работает обозревателем Павлодарской областной газеты "Звезда Прииртышья". Член Союза журналистов Казахстана. Член Союза российских писателей. На сайте «Ураловед» Ольга Григорьевна написала: «Летом 2012 года мне посчастливилось побывать в Пермском крае. Незабываемые впечатления оставила эта поездка: Пермь, Соликамск, Чердынь, Ныроб, Всеволодо-Вильва, Чусовой, Лысьва и, наконец, Кунгур - город, в который нельзя не влюбиться! … После поездки родился целый цикл стихов, который я назвала «Пермский период»». Жучковый орнамент

Надо, надо прикасаться

К этим древним кирпичам.

Будут церкви Соликамска

Долго сниться по ночам.

И подскажет сразу память

Их небесный белый цвет,

И «жучковый» их орнамент –

Зашифрованный завет.

Изразцы на Храме – прелесть:

Всё павлины, петухи…

Церкви выдохнулись, спелись,

Прочитались, как стихи.

А ещё пускай приснится

Время стройки и леса,

И простые эти лица,

И глухие голоса:

«Белый-то цвет у луны можно взять,

А золотой – у солнышка.

И кирпича почти не видать,

Красен, как наша кровушка…».Соликамск  * Замечателен жучковый орнамент — «прорезная» кирпичная кладка в виде буквы «Ж», поставленной в один ряд. Этот орнамент стал своеобразной визитной карточкой памятников архитектуры Соликамска, он повторяется в карнизах храмов, в колоннах, в оформлении крылец. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3922 | Наверх ##

1 марта 2021 15:01 1 марта 2021 15:15 Соликамск в литературе.Давыдычев Лев Иванович Советский детский писатель (1927-1988). Родился в г. Соликамске. Здесь прошло его детство. В 1934 году он пошёл учиться в школу №1. В этом здании сегодня располагается гимназия №2. В 1939 году семья переехала в г. Пермь. С этого времени вся жизнь Давыдычева связана с этим городом. Уже в 60-е годы Лев Иванович был заметной фигурой в художественном пространстве г. Перми. Он работал до последних дней своей жизни и в последние годы в своём творчестве он нередко возвращался к своим детским годам, проведённым в Соликамске. «Дом наш стоял на берегу реки Усолки в городе Соликамске. Жилось мне вольготно, хорошо и весело, хотя и приходилось слушаться».

Из книги Г.А. Бординских, Е.И. Баклановой «Соликамск литературный», 2006 г. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

|