⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 * 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

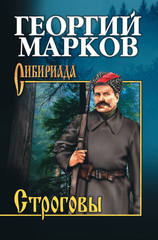

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 19 апреля 110 лет со дня рождения русского советского писателя,сценариста и драматурга, журналиста, военного корреспондента,общественного деятеля Георгия Мокеевича МАРКОВА  (1911-1991) Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей с 1943 года. Автор историко-революционного романа «Строговы» (1939-1946), романов «Сибирь» (1969-1973), «Соль земли» (1954-1960), «Отец и сын» (1963-1964). Писатель Марков Георгий Мокеевич родился в 1911 году в селе Ново-Кусково, что находится в Томской области.  Отец Маркова был охотником, мать - крестьянкой.Он был тринадцатым ребёнком в большой семье сибирского охотника-промысловика Мокея Фроловича Маркова и его жены Евдокии Васильевны Марковой (всего было четырнадцать детей). Марков унаследовал от отца неуёмное трудолюбие, вдумчивость и пытливую наблюдательность. С детства будущий автор произведений о жизни простых сибиряков видел всю ее подноготную: и голодную бедность, и тяжкий изнуряющий труд, но были, конечно, в деревенской жизни и свои радости, о них тоже писал Георгий Мокеевич.  Совещание пионерских работников. Г. Марков – первый справа (стоит). Новосибирск, 1929 год. До 16 лет Георгий жил в тайге, занимался охотой, рыболовством, пас скот. Грамоте его обучали отец и брат. В возрасте 13 лет вступает в комсомол. Начинается активная общественная деятельность: сначала - председатель Асиновского бюро юных пионеров, затем - работа в томском горкоме комсомола, в газетах «Красное знамя», «Путь молодежи», «Томский крестьянин». Например, в детском журнале "Товарищ", редактором которого работал вплоть до 1941 года. В новосибирский период Георгий Мокеевич тяжело переболел тифом, причем выходила его будущая жена Агния Александровна Кузнецова, представившаяся в больнице сестрой больного и выхлопотавшая право день и ночь находиться при «брате».  В 1932 году Агния Кузнецова впервые побывала в Ново-Кускове, которому она вскоре посвятит повесть «В Чулымской тайге». Образ главного героя этой повести подростка Готи явно написан с натуры. Агния Кузнецова - русская писательница, лауреат Гос. премии РСФСР им. Крупской (1977г.), написавшая для детей и юношества повести «Честное слово» (1958), «Моя мадонна» (1984), «Земной поклон» (1976), «Под бурями судьбы жестокой» (1979). Вскоре после женитьбы Георгий Марков и Агния Кузнецова переехали в Иркутск, где прожили больше двадцати лет. В Иркутске Марков руководит литературной студией при областной библиотеке, вместе с женой являются внештатными постоянными корреспондентами иркутских газет «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодежь», публикуются в альманахе «Новая Сибирь». Когда началась война, стал военным корреспондентом, был участником Забайкальского фронта. В составе 17-й армии Забайкальского фронта совершил поход через Хинган и стал участником и очевидцем разгрома Квантунской армии. В 1948 г. из-под пера писателя вышла повесть «Солдат пехоты», написанная под впечатлением событий на Дальнем Востоке. Позднее эта книга вышла под названием «Орлы над Хинганом». Около 8 лет создавал писатель свой первый роман-эпопею «Строговы».  Первая книга вышла в Иркутске в 1939 г., полностью роман вышел в 1948 г. в Москве. В 1952 г. за роман «Строговы» Маркову была присуждена Государственная премия СССР. В 1949-1958 гг. работает над романом «Соль земли», который является продолжением романа «Строговы», в 1955 году в Иркутске была издана первая книга романа. В 1943 году вступил в Союз писателей. После демобилизации в чине майора писатель Марков еще долго прожил у себя на родине и только в 1956 году переехал в Москву. В столице он занялся политикой, притом вполне успешно - добился высоких постов, например несколько лет являлся депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от города Москвы. Однако общественная деятельность не мешала писателю заниматься творчеством. В 1962-1964 гг. создается роман «Отец и сын», в который вошло много автобиографического материала. В произведении изображается острота и напряженность классовой борьбы в начале 20-х гг. на Васюгане. Роман повествует о социальных преобразованиях, стремлении крестьян к новой жизни, о преемственности поколений советских людей, их борьбе за идеалы коммунизма.  В 1969-1973 годах работает над романом «Сибирь», в котором идет повествование о деятельности декабристов в Сибири, о жизни и борьбе революционеров в Сибири дооктябрьской, царской России. Неизменной была его поддержка томских писателей, региональных литературно-художественных журналов и издательств. В архивах Г.М.Маркова сохранилась обширная переписка с писателями-томичами, с его читателями из Томска и Томской области, с областным и городским руководством, студентами, аспирантами и преподавателями ТГУ. Как депутат Верховного Совета СССР и член ЦК КПСС Г. М. Марков не просто интересовался проблемами Томской области, но и принимал деятельное участие в их решении. Умер Георгий Мокеевич после тяжелой, продолжительной болезни 25 сентября 1991 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. Книги Георгия Мокеевича Маркова были популярны у его современников. Читают их и сейчас.По произведениям писателя созданы фильмы: «Строговы» (1976), «Сибирь» (1976), «Соль земли» (1979), «Отец и сын» (1979), «Вторая весна» (1979), «Тростинка на ветру» (1981), «Приказ: огонь не открывать» (1981), «Приказ: перейти границу» (1983), «Грядущему веку» (1985), «Завещание» (1986). Семья. Жена — писательница Агния Александровна Кузнецова (1911—1996). В 1938 г. в семье Марковых родилась дочь Ольга. В 1946 г. - дочь Екатерина, впоследствии актриса театра и кино, писательница. (Снялась в к/ф «А зори здесь тихие», «Дела сердечные», «Третий в пятом ряду»; несколько книг: «Чужой звонок», «Непохожая», «Чехарда», «Мяч»).  Муж Екатерины — Тараторкин, Георгий Георгиевич (1945—2017) — актёр Сын Екатерины — Филипп Георгиевич Тараторкин (род. 1974) — российский историк. Дочь Екатерины — Тараторкина, Анна Георгиевна (род. 1982) — актриса. |

Лайк (2) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 25 апреля ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ)  Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста. «Вербное Воскресенье» – так обычно называют в народе праздник Входа Господня в Иерусалим. Православные христиане спешат в церковь с пучками пушистых верб. Нас охватывает радостное предчувствие: через неделю – Пасха! Но при чем здесь вербы, о которых ничего не знали евангельские герои? Каков вообще исторический смысл праздника? Обратимся к евангельской истории. Ранняя весна 30 г. от Рождества Христова. В Иерусалим уже прибыл военный губернатор (прокуратор, точнее – префект) Иудеи Понтий Пилат, чтобы наблюдать за мятежными подданными. Скоро еврейская Пасха, и за шесть дней до нее Христос направляется к городским воротам, словно желая воссесть на принадлежащий Ему царский престол, впервые позволяя называть себя Царем. Это – последняя попытка обратить людей от политических заблуждений, указав истинный характер своего Царства «не от мира сего». Поэтому под Иисусом не боевой конь, но кроткий осел, символизирующий мир. А люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат осанна! («спасай нас!»). Они ждут, что Он явит божественную силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены – и придет вечное Мессианское Царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы и изменять политическое устройство мира. Это бессмысленно, если нет обновления нравственного. Подобные попытки оборачиваются еще большей бедой. Пройдет четыре дня, и неверные ученики в страхе разбегутся из ночного Гефсиманского сада, оставив связанного Учителя в руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию восторженными криками, будет в озлоблении вопить: «Распни, распни Его!» Он обманет ее надежды...  Подражая современникам Христа, мы тоже встречаем Его с зелеными ветвями в руках. Христиане Востока – с ветвями финиковых пальм, лавра, цветами. У жителей Севера они поневоле заменяются вербами – первыми зеленеющими деревьями. Они освящаются в канун праздника, на Всенощном бдении, после чтения Евангелия. В народе получили распространение различные «вербные» обычаи и обряды: хранить освященную в церкви вербу в течение года, украшать ей домашние иконы и ставить на подоконники, приносить на могилы родственников, окроплять вербной кистью, смоченной в святой воде, домашний скот, есть вербную кашу, сваренную с едва распустившимися почками ивы и ее сережками. «И тех же верб сквозные прутья, / И тех же белых почек вздутья / И на окне, и на распутье, / На улице и в мастерской...» (Б. Пастернак). В последнее время православный обычай приходить в храмы с вербами наблюдается у российских католиков. В России XVII в. в этот день совершался красочный обряд «Шествия на осляти».  Особенным великолепием он отличался во времена патриарха Никона (1652–1658) и царя Алексея Михайловича. Шествие начиналось от Царской площади у Покровского (Василия Блаженного) собора, в котором патриарх и царь облачались в шитые золотом и жемчугами ризы. На Лобном месте происходила раздача ветвей вербы и даже настоящих пальмовых ветвей, привозившихся из Персии. Затем, по сообщению гостя из Курляндии Якова Рейтенфельса, «царь, пешком, ведет лошадь (вместо осла), на которой сидит патриарх, за красный повод, в Кремль. Впереди же всех едет повозка, везомая лошадьми в великолепных попонах, на которых стоят искусственные деревья, обильно увешанные цветами и плодами. На ветвях их сидят несколько маленьких мальчиков, наряженных ангелами, и весело приветствующих пением осанна!». Впереди царя шли стольники, а окружали его бояре, окольничие и думные дворяне. Патриарх во время шествия осенял народ крестом. За ним шли церковные иерархи в богатейших облачениях. Церемонию заключали гости. Шествие тихо приближалось к Спасским воротам. В это время начинался общий звон, как в Кремле, так и по всем многочисленным московским церквам, и продолжался до вступления царя и патриарха в Успенский собор. Гудел воздух над столицей, и благовест разносился на много верст вокруг! В 1683 г. «осля» под патриархом вел одиннадцатилетний Петр Алексеевич; затем, до 1693 г. включительно, его водили оба брата-соправителя, Петр и Иван, после чего свидетельства о шествии исчезают. Повзрослевший Петр уничтожил это действо, считая его для себя унизительным, а вскоре упразднил и само патриаршество на Руси. Богословское содержание. – В этот день Господь был торжественно встречен иудейским народом как Мессия; – Вход Господень в Иерусалим соответствует времени избрания ветхозаветных пасхальных агнцев; в данном отношении торжественное шествие Христа в Иерусалим соответствовало шествию Его на вольные Страдания, как Новозаветного Агнца. |

Лайк (1) |

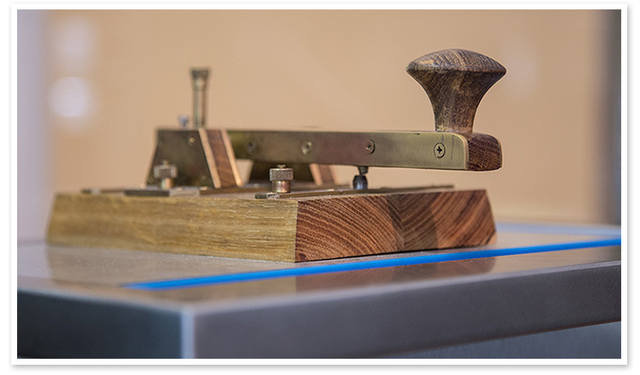

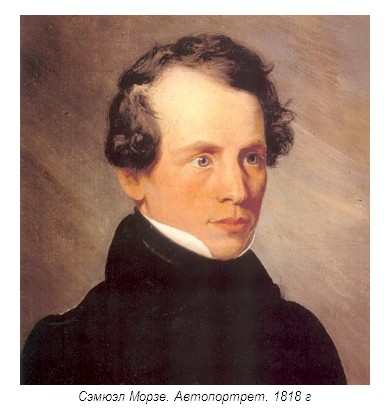

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 27 апреля 230 лет со дня рождения изобретателя Самюэля Бриз Морзе (1791-1872).  Сэ́мюэл Финли Бриз Мо́рзе (Samuel Finley Breese Morse 27 апреля 1791, Чарльзтаун в штате Массачусетс — 2 апреля 1872, Нью-Йорк) — американский изобретатель и художник. Наиболее известные изобретения — электромагнитный пишущий телеграф («аппарат Морзе», 1836) и код (азбука) Морзе.  24 мая 1844 года была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом «Чудны дела Твои, Господи». Сэмюэл Морзе был одним из основателей и первым президентом (1826—1845) Национальной академии дизайна в Нью-Йорке. Сэмюэль Морзе родился в Чарльзтауне (штат Массачусетс, США) в семье состоятельного священнослужителя. Отец, преподобный Джежедия Морзе, очень интересовался географией и живописью, но всегда оставался верен избранному пути служения Богу. Уже в раннем детстве у Сэмюэля обнаружились способности к рисованию. В школе ему доставалось от старого учителя за порчу классной мебели, которую он украшал изображениями людей и зверей, однако уже в пятнадцать лет Морзе написал маслом картину, которая потом висела в городской ратуше. В 1807 году родители отправили Сэмюэля учиться в Йельский колледж, но он не проявлял особого интереса к наукам. По окончании колледжа Морзе устроился работать клерком в Бостоне, но вскоре стал просить отца отпустить его в Европу – брать уроки живописи. Родителям не нравилось увлечение сына рисованием, но надо отдать должное молодому Морзе: он никогда не думал и не жил так, будто достижения придут к нему сами собой. Этот человек намечал себе цель, а потом неуклонно шел к ней. Сэмюэлю удалось убедить близких, что кроме одного желания писать картины, у него есть талант, и отец отпустил его в Англию.  Во время войны 1812 года между Англией и Соединенными штатами Морзе занял проамериканскую позицию. Он написал несколько исторических полотен, а в 1813 году представил на суд Лондонской королевской академии художеств картину «Умирающий Геркулес» и был удостоен золотой медали. Вернувшись в Америку, Морзе быстро понял, что его считают «английским» художником. Высокое искусство, к которому он прикоснулся в Европе, равно как и исторические полотна, созданные в европейской традиции, в США интереса не вызвали. Дабы заслужить признание у соотечественников, Сэмюэль решил пойти по чисто «американскому» пути: поставить свои художественные навыки «на поток» и извлекать из них прибыль. Он стал получать заказы на портреты и писал 4 портрета в неделю, получая за каждый 60 долларов. Таким образом, за год предприимчивый Морзе заработал 3 тысячи долларов, что в то время считалось солидной суммой. Теперь Сэмюэль мог жениться, и в 1818 году он обвенчался с девушкой по имени Лукреция Уокер.  Лукреция Пикеринг Уокер Морзе,портрет кисти Сэмюэля Морзе. Через несколько лет талант Морзе оценили коллеги: он был признан лидером молодых американских художников и едва ли не самым высокооплачиваемым портретистом в США. Среди его клиентов и друзей теперь были герой американской войны за независимость маркиз Лафайет, писатель Фенимор Купер, президент Мунро. В 1826 году Сэмюэль Морзе основал в Нью-Йорке Национальную академию рисунка и стал ее первым президентом. Однажды, когда он в очередной раз поехал «подучиться» живописи в Европу, Морзе пришла в голову мысль написать картину, которая заинтересовала бы невежественных американцев, никогда не видевших шедевров мирового искусства. Так появилась наиболее известная его картина Через несколько лет талант Морзе оценили коллеги: он был признан лидером молодых американских художников и едва ли не самым высокооплачиваемым портретистом в США. Среди его клиентов и друзей теперь были герой американской войны за независимость маркиз Лафайет, писатель Фенимор Купер, президент Мунро. В 1826 году Сэмюэль Морзе основал в Нью-Йорке Национальную академию рисунка и стал ее первым президентом.  С.Морзе.Автопортрет. Однажды, когда он в очередной раз поехал «подучиться» живописи в Европу, Морзе пришла в голову мысль написать картину, которая заинтересовала бы невежественных американцев, никогда не видевших шедевров мирового искусства. Так появилась наиболее известная его картина «Галерея Лувра», на заднем плане которой изображено в миниатюре столько шедевров, сколько смогло вместить полотно.  Вдохновленный идеей просветительства, Сэмюэль упаковал свой холст и 1 октября 1832 года ступил на борт пакетбота «Сэлли», чтобы отправиться домой. Как сказал один из биографов Морзе, «он взошел на борт художником, а высадился на берег изобретателем». Если хорошенько взяться…, на заднем плане которой изображено в миниатюре столько шедевров, сколько смогло вместить полотно. Вдохновленный идеей просветительства, Сэмюэль упаковал свой холст и 1 октября 1832 года ступил на борт пакетбота «Сэлли», чтобы отправиться домой. Как сказал один из биографов Морзе, «он взошел на борт художником, а высадился на берег изобретателем». Дело было так. На корабле знаменитый врач Чарльз Т.Джексон (открыватель наркоза и новых методов обезболивания в медицине) демонстрировал пассажирам фокус-опыт: стрелка компаса, когда к нему подносили кусок провода, подсоединенного к гальваническому элементу, начинала вращаться. За опытом внимательно наблюдал Сэмюэль. «Извлечение искр из магнита» казалось чудом. Но художник Морзе увидел в этом чуде начало другого, более полезного чуда: а что, если сочетание искр использовать как код, чтобы передавать сообщения по проводам? Идея полностью захватила его. Морзе не был специалистом в электричестве, но он твердо верил, что можно добиться чего угодно, стоит только хорошенько взяться за дело: Бог вразумит! За месяц, пока Морзе плыл домой, он даже набросал несколько чертежей. Однако три года усилий, которые Сэмюэль потратил на сбор аппарата по своим чертежам, не дали результата. Сказался недостаток знаний: всё, что он знал об электричестве, было почерпнуто из давно забытых лекций по физике в колледже. Что делать? Гениальные идеи чаще всего приходят в голову абсолютным дилетантам…  После его поездки в Европу для Сэмюэля Морзе начался нелегкий период в жизни. Умерла его жена, на руках остались трое маленьких детей. В довершение зол, конгресс США отверг кандидатуру Морзе, когда потребовалось написать исторические картины для американского Капитолия. Художник Морзе рассчитывал на эту работу, и разочарование его было настолько велико, что он поставил крест на своей карьере. И хотя в 1835 году Морзе стал профессором живописи и рисования в только что открывшемся Нью-Йоркском университете, сделал он это лишь из материальных соображений. Жалование профессора позволяло кормить семью и позволяло заниматься новым делом: изобретением телеграфного аппарата. В 1837 году Морзе продемонстрировал свое изобретение в Нью-Йоркском университете. Сигнал был послан по проволоке длиной около 518 м. Один из приглашенных на презентацию, промышленник Стив Вейл, согласился предоставить Морзе помещение для опытов и 2 тысячи долларов. Но с одним условием: Морзе должен был взять в компаньоны его сына, Альфреда Вейла. Морзе согласился, и Альфред, обладающий практической жилкой, оказал ему неоценимую помощь. В 1838 году Сэмюэль Морзе разработал систему сигналов – точек и тире – для кодирования передачи сообщений – знаменитую азбуку Морзе. Но оставалась нерешенной проблема: как передавать сигналы на очень большие расстояния, чтобы можно было соединить телеграфной связью оба побережья Америки? Морзе поехал за советом к другому изобретателю, Джозефу Генри, который шестью годами раньше сконструировал реле. (Находить применение своему изобретению Генри предоставил другим, а сам занялся другими исследованиями). Генри посоветовал Морзе соединить множество электрических цепей в одну «гирлянду», вставив в каждую цепь свой источник тока и реле. «Гирлянда» позволяла передавать сигнал на большие расстояния по принципу эстафеты: каждая батарея могла передавать его лишь на ограниченное расстояние, но соединенные вместе, они доносили послание до финиша. Теперь можно было «сплести» такую «гирлянду» от Балтимора до Нью-Йорка и опробовать изобретение. Но дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 1843 году. После семилетнего ожидания изобретатель получил от конгресса США 30 тысяч долларов на создание экспериментальной телеграфной линии.  Первая телеграмма. Но даже в жизни целеустремленного Морзе был момент, когда он готов был сдаться. Это случилось незадолго до его победы. Когда билль о субсидии на телеграф представили на рассмотрение палаты представителей, депутаты отнеслись к идее Морзе как к забавной шутке. Пятидесятидвухлетний изобретатель сидел в галерее для гостей и отлично слышал плоские остроты депутатов. В отчаянии он покинул зал, не дождавшись голосования. Сессия заканчивалась на следующее утро. Даже если бы билль был принят, президент Тайлер мог не успеть его подписать. Морзе заплатил по счету в гостинице и купил билет на поезд до Нью-Йорка. У него в кармане осталось всего тридцать семь центов. Но на следующее утро дочь его друга, правительственного комиссара патентов, явилась с фантастическим известием: билль удалось «протащить», и Тайлер подписал его в полночь! Морзе был счастлив. Теперь у него появились деньги (те самые 30 тысяч долларов от конгресса), чтобы проложить пробную телеграфную линию. На радостях Морзе пообещал девушке, что передаст первую в мире телеграмму в ее честь, и предложил ей самой придумать содержание. Девушка выбрала слова из Библии: «Чудны дела Твои, Господи!» «Говорящая молния» 27 мая 1844 года с помощью «морзянки» и телеграфного аппарата Морзе было послано первое телеграфное сообщение. Для передачи сигнала использовался ключ, изобретенный российским ученым Б. С. Якоби, а для приема – электромагнит, якорь которого управлял перемещением чернильного пера по бумаге. Когда Морзе смог через телеграф узнавать о событиях в столице в тот же день, когда они происходили (невиданное по тем временам явление!), его «говорящая молния» произвела сенсацию. А вскоре Морзе познакомился с талантливым дельцом О’Рейли, который спланировал и провел целую кампанию по оснащению телеграфом множества городов. «Говорящая молния» завоевала Америку, а затем и весь мир. После смерти первой жены Морзе повторно женился 10 августа 1848 года на Элизабет Грисуолд. В браке родилось четверо детей. Уже в 1851 году германская «Комиссия по устройству телеграфа» оценила преимущества аппарата Морзе над другими, и он нашел свое широкое применение. Конечно, на пути идеи Морзе появлялось еще множество трудностей: первые кабели были несовершенны и выходили из строя в плохую погоду; фермеры, которых раздражал гул от телеграфной линии, грозились порвать провода; постоянно появлялись желающие оспорить авторские права на изобретение аппарата Морзе в суде. В конце концов в 1854 году все тяжбы были выиграны, права Морзе на его изобретение были признаны Верховным судом США, и телеграфные линии протянулись по обе стороны Атлантики. Изобретение телеграфа совершенно затмило труды Морзе как художника. Несмотря на то, что его работы висят в государственных музеях США, редко кто из соотечественников может связать имя создателя «морзянки» с произведениями живописи. И это не удивительно: из человека искусства Сэмюэль Морзе превратился в удачливого бизнесмена, который сумел ещё при жизни насладиться плодами своего труда. Ему исправно платили за использование патента, и вскоре Морзе осуществил главную «американскую мечту» - открыл собственную фирму и стал очень богатым человеком. Ни «Галерея Лувра», ни портреты президентов не идут ни в какое сравнение с успехом «говорящей молнии», связавшей весь мир. Да, всего можно добиться, если хорошенько взяться за дело…  На склоне лет Морзе, как истинный сын священника, активно занимался благотворительностью. Он давал деньги на строительство школ, покупал оборудование для колледжей, много жертвовал на церковь и, конечно же, помогал бедным художникам. Скончался изобретатель 2 апреля 1872 года в Нью-Йорке, в возрасте 81 года. |

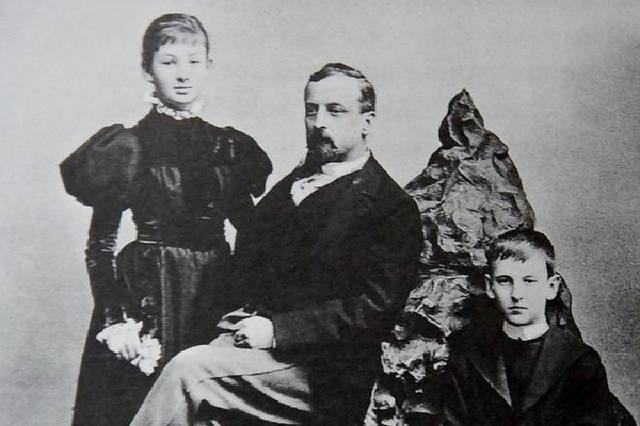

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 5 мая 175 лет со дня рождения польского писателя, Генрика (Генриха) Иосифовича СЕНКЕВИЧА (1846-1916) лауреата Нобелевской премии по литературе (1905) «за выдающиеся заслуги в области эпоса».  Прославился исторической трилогией «Огнем и мечом» (1883-1886), «Потоп» (1884-1886), «Володыевский» (1887-1888).Все эти романы и сегодня считаются классикой польской литературы. Романы «Без догмата» (1891) и «Семья Поланецких» (1895) о современной жизни. В романе-эпопее «Камо грядеши» (1894-1896), принесшем автору мировую известность, изображается борьба Нерона против христиан. Для детей написал приключенческую повесть «В дебрях Африки» (1910-1911).  Генрик Сенкевич (польск. Henryk Sienkiewicz, полное имя Хе́нрик А́дам Алекса́ндер Пи́ус Сенке́вич, польск. Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz), также Генрих (Генрик) Иосифович Сенкевич) родился 5 мая 1846 г. в имении Воля Окшейска близ Лукова в шляхетской семье. Отец писателя происходил из татар, поселившихся на территории Великого княжества Литовского во времена правления князя Витовта, т. н. «липков», лишь в XVIII веке перешедших из ислама в католичество. Мать происходила из белорусско-литовской шляхты. Семья обладала правом использовать польский герб Ошик. У Генрика было пять братьев и сестёр: старший брат Казимеж (умер во время январского восстания) и четыре сестры, Аниела, Елена, Зофия и Мария. С детства будущий писатель впитал в себя идеи свободной, независимой Польши. Образование Сенкевич получил в Варшаве, куда его семья переехала, после того как вынуждена была продать свои имения. Здесь он окончил школу и поступил в Варшавский университет, где изучал историю и литературу, занимался журналистикой. Из-за нехватки средств Сенкевич не смог окончить университет, и в 1871 г. начал свою литературную деятельность. Его основной работой продолжала оставаться журналистика.  В 1881 году женился на Марии Шеткевич, скончавшейся от туберкулёза в 1885 году (осталось двое детей). В 1888 году анонимный поклонник предоставил ему 15 тысяч рублей, на которые Сенкевич создал фонд имени своей покойной жены, выплачивавший стипендии больным туберкулёзом деятелям культуры (стипендиями фонда пользовались, в частности, Мария Конопницкая, Станислав Выспянский, Казимеж Тетмайер). Второй брак с юной Марией Володкович из Одессы (1893) завершился разрывом уже во время свадебного путешествия в Италию. В 1895 году римская курия согласилась дать им развод. В 1904 году женился на своей племяннице Марии Бабской.   Генрих Сенкевич с детьми. В 1910 году он заканчивает роман «Омут», который повествует о событиях русской революции 1905—1907 с критической по отношению к социалистическому движению позиции. Сенкевич становится одним из ведущих журналистов страны, работает корреспондентом в Вене, США, где участвует в закончившихся неудачей попытках создать социалистическую колонию в Анахайме, близ Лос-Анджелеса. Годы, проведенные за границей, описаны Сенкевичем в книге «Письма из путешествия», имевшей в Польше грандиозный успех. Вернувшись в Польшу, Сенкевич становится редактором одной из варшавских газет и начинает писать свою знаменитую историческую трилогию «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский». После трилогии Сенкевич пишет два романа из современной жизни — «Без догмата» и «Семья Поланецких».  В конце 90-х годов XIX е. Сенкевич начинает работу над двумя своими историческими романами: «Камо грядеши», роман о гонениях на христиан во времена императора Нерона, и «Крестоносцы», в котором описывается борьба Королевства Польского и Великого княжества Литовского с Тевтонским орденом. В 1905 г. Сенкевичу была присуждена Нобелевская премия по литературе.  С началом Первой мировой войны выехал в Швейцарию. Возглавил Комитет помощи жертвам войны в Польше. Умер он в Веве (Швейцария) 15 ноября 1916 г. После смерти в Веве (Швейцария) прах первоначально был захоронен в местном католическом храме, в 1924 году перенесён в Варшаву и погребён в крипте кафедрального собора Св. Иоанна Крестителя. При жизни Сенкевич стал одним из самых известных и популярных польских писателей в Польше и за рубежом. После трилогии «Огнём и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский» стал польским писателем с самыми высокими заработками (за право издания трилогии в течение 20 лет получил от издателя 70 тысяч рублей). Творчество Генрика Сенкевича сыграло большую роль в истории польской культуры и получило всемирное признание (Нобелевская премия по литературе, 1905, «За выдающиеся заслуги в области эпоса»). Его высоко ценили Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, А. И. Эртель, А. И. Куприн, А. М. Горький и другие русские писатели. Роман «Quo vadis» переведён более чем на сорок языков. Большинство романов Сенкевича экранизировано. Самые известные экранизации: «Quo vadis» (1951, США), «Пан Володыёвский» (1969, Польша), «Огнём и мечом» (1999, Польша), «Quo vadis» (2001, Польша). Также в его честь был назван самолёт Ил-62 с бортовым номером RA-86708.  В Риме, на Старой Аппиевой дороге (Via Appia Antica), стоит церковь Домине-Кво-Вадис (по преданию, на этом месте апостол Пётр, убегавший из Рима от гонений, встретил Христа и повернул обратно — этот эпизод описан в романе Сенкевича «Quo vadis»). В церкви имеется бюст Сенкевича, поставленный польскими эмигрантами. *** Афоризмы и цитаты Генрика Сенкевича.  [/img] [/img]Есть женщины, которые смотрят на религию, философию, искусство как на туалетные предметы, в которые они наряжаются, думая, что это им к лицу. Десять тысяч обнаженных девушек производят меньшее впечатление, чем одна. Женщины часто наряжаются в смирение, как в шляпку, которая им к лицу. Шляпка из смирения и вуаль из легкой меланхолии – разве не красиво? Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие державы. Величина всякого несчастья измеряется не сущностью его, а тем, как оно на человеке отражается. В каждом из нас заключены два человека, из которых один порицает то, что делает другой. В мире зла, глупостей, уверенности и сомнений, называемых существованием, есть одна вещь, для которой еще стоит жить и которая, несомненно, сильна, как смерть: это любовь. Для преданного друга нельзя никогда сделать слишком много. Лжет только тот, кто боится. Ложь подобна маслу, скользит по поверхности истины. Лучше открытый враг, чем коварный друг. Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости. |

Лайк (2) |

| Comrade78 Санкт - Петербург Сообщений: 2634 На сайте с 2016 г. Рейтинг: 28467 | Tina1960 написал: Самые известные экранизации: «Quo vadis» (1951, США), «Пан Володыёвский» (1969, Польша), «Огнём и мечом» (1999, Польша), Первый фильм, который посмотрела из трилогии Ежи Гофмана это "Пан Володыевский" и, как В фильме и Барбаре (Бася), актриса Магдалена Завадска, смелости не занимать 30 лет ушло у Ежи Гофмана на с'емки трилогии "Огнем и мечом", "Потоп", "Пан "Володыевский". На одном из фестивалей "Литература и кино" в г. Гатчина, Е. Гофман сказал :" Из 14 снятых мною фильмов, 8 - экранизации, в основном исторических романов. Я люблю историю. Если бы я не был кинематографистом, я бы был историком. Но в истории и литературе, для меня исторические события не самое важное, важнее человеческие страсти. Можно снять прекрасно костюмированный фильм и он не тронет зрителя, если в нем не будет извечных человеческих страстей. Уже во втором поколении рода человеческого Каин убил Авеля, убил потому, что Господь Бог принял жертвоприношение Авеля, а не его, Каина. Любовь, ненависть, ревность, жажда власти - вот о чем мои картины. Я не режиссер ума, я работаю на эмоции. И если эмоция бьет с экрана и достигает зрителя, я побеждаю." Ежи Гофман принадлежит к числу великих режиссеров, принесший своими фильмами мировую славу польскому кино, разумеется Тадеуш Ломницкий, Магдалена Завадска - полковник пан Михал Володыевский со своей Басей |

Лайк (3) |

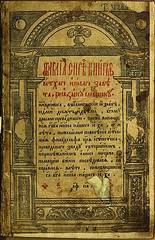

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 440 лет со дня публиации "Острожской Библии"  Острожская Библия - первое полное издание Библии на церковнославянском языке, подготовленное совместными усилиями православного князя Константина Острожского и кружка учёных, собранного вокруг Острожской школы (академии).  Издание опубликовано в Остроге первопечатником Иваном Фёдоровым в 1581 году по благословению дубенского игумена Иова. Острожская Библия состоит из 76 книг Ветхого и Нового завета (в отличие от современных изданий, «Послание Иеремии» не выделено в отдельную книгу, а является 6-й главой «Книги пророка Варуха»). Некоторые её части основывались на переводах Франциска Скорины. Среди источников указывают также Геннадиевскую Библию — рукопись конца XV века. Предисловие написано Г. Д. Смотрицким — отцом Мелетия Смотрицкого. Имеются экземпляры с различными выходными сведениями, помещёнными в конце книги. Небольшая часть экземпляров имеет на последнем листе текст выходных данных (колофон) в виде треугольника с датой 12 июля 1580, ниже помещена типографская марка Ивана Фёдорова.  В других экземплярах текст оканчивается в два столбца, ниже типографской марки и выходных данных (на греческом и ц.-сл.) с датой 12 августа 1581 помещена концовка. В связи с этим часто говорят о двух различных изданиях книги. Однако на титульном листе всех известных экземпляров стоит 1581 год; по наблюдениям А. С. Зёрновой, описавшей 29 экземпляров, издание было одно, хотя по какой-то причине затянулось и некоторые листы были перепечатаны (в частности, исправлялись ошибки); разных комбинаций из перепечатанных и неперепечатанных листов достаточно много. Как и все издания Ивана Фёдорова, Острожская Библия набрана и свёрстана безупречно. В ней для основного текста применён мелкий, но удобочитаемый «острожский» шрифт, полууставный с элементами скорописных начертаний, и набор в две колонки. Объём текста оценивают в 3 240 000 печатных знаков. Острожская Библия практически без изменений была перепечатана в Москве в 1663 г., так что по сути являлась официальной редакцией славянской Библии до 1740-х годов, когда была подготовлена исправленная так называемая Елисаветинская Библия, используемая и поныне в Русской Православной Церкви (РПЦ). Тираж был по тому времени огромен: по некоторым оценкам, от 1000 до 1500 экземпляров. Покидая Острог, Иван Фёдоров взял с собой 400 из них. В описи имущества, составленной через два года после его смерти, упомянуты 120 полных Библий в листах (то есть непереплетённых) и 80 неполных. Недостающие листы были допечатаны позже в Вильне заметно отличающимся шрифтом. В литературе описано около 450 отдельных экземпляров Острожской Библии. На сегодня сохранились (полностью или частично) около 350 экземпляров.  Острожская Библия начинается со слов: Иско́ни сътворѝ богъ не́бо и зе́млю. Земля́ же бѣ неви́дима и неукраше́на, и тма̀ ве́рху бе́зъдны. И духъ бо́жїи ноша́шеся ве́рху воды̀. В Елизаветинской Библии вместо «Искони» стоит «Въ началѣ», а вместо «неукрашена» — «неустроена». Острожская Библия широко известна на Украине, в России и Белоруссии, а также в других странах. Она содержится в Оксфордской библиотеке. Также её экземплярами владели шведский король Густав Адольф, кардинал Барберини, многие учёные и общественные деятели эпохи Ивана Фёдорова. Эта Библия имела большое значение для православного образования, которому приходилось противостоять сильному католическому давлению на Украине и в Белоруссии. До сих пор используется старообрядцами, не признавшими новый перевод Библии, как и другие исправления богослужебных книг в XVII веке. |

Лайк (1) |

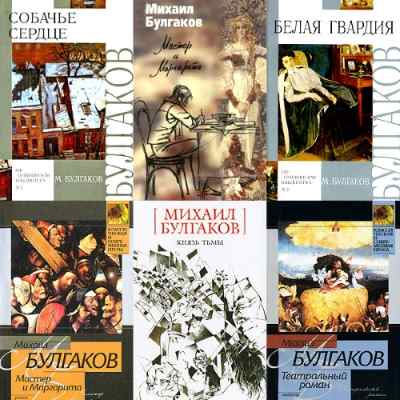

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940).  Самые известные произведения - «Дьяволиада» (1925), «Собачье сердце», «Вьюга», «Роковые яйца», «Белая гвардия» (1922-1924), «Зойкина квартира», «Дни Турбинных» (1926), «Багряный остров» (1927), «Бег» (1928), «Мастер и Маргарита» (1929-1940), «Театральный роман»(1936-1937), «Записки юного врача» (1921-1926). Михаил Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье доцента (с 1902 года — профессора) Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены, преподавательницы женской прогимназии, Варвары Михайловны (в девичестве — Покровской; 1869—1922), в 1890 году начавших совместную жизнь на Воздвиженской улице, 28 в Киеве. Крестили Михаила Булгакова в Крестовоздвиженской церкви на Подоле 18 мая. Его крёстной матерью была его бабушка Булгакова Олимпиада Ферапонтовна. Крёстным отцом был Николай Иванович Петров. С 1901 года будущий писатель получал начальное образование в Первой Киевской гимназии. В 1909 году поступил в Киевский университет на медицинский факультет. На втором курсе, в 1913 году, Михаил Афанасьевич женился на Татьяне Лаппе.  Денежные трудности начались уже в день свадьбы. Это можно увидеть в воспоминаниях Татьяны Николаевны: «Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже — я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье — пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку. Венчал нас о. Александр». Отец Татьяны в месяц присылал 50 рублей, достойную по тем временам сумму. М. А. Булгаков не любил экономить и был человеком порыва. Если ему хотелось проехаться на такси на последние деньги, он без раздумья решался на этот шаг: «Мать ругала за легкомыслие. Придём к ней обедать, она видит — ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, всё в ломбарде!“»  Окончив в 1916 году университет, Булгаков устроился на работу в один из киевских госпиталей. Летом 1916 года его направили в село Никольское Смоленской губернии. В краткой биографии Булгакова нельзя не упомянуть, что в этот период писатель пристрастился к морфию, но благодаря стараниям жены смог победить зависимость. Татьяна стала прототипом персонажа Анны Кирилловны в рассказе «Морфий». Она оставила о Булгакове устные воспоминания, записанные рядом исследователей булгаковского творчества. Во время гражданской войны в 1919 году Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной республики, а затем в армию Южной России. В 1920 году Михаил Афанасьевич заболел тифом, поэтому не смог покинуть страну с Добровольческой армией. В 1921 году Булгаков переезжает в Москву. Он активно занимается литературной деятельностью, начинает сотрудничать со многими периодическими изданиями Москвы: «Гудок», «Рабочий» и др., принимает участие в заседаниях литературных кружков. В 1923 году Михаил Афанасьевич вступает во Всероссийский Союз писателей, в котором также состояли А. Волынский, Ф. Сологуб, Николай Гумилев, Корней Чуковский, Александр Блок. В 1924 году Булгаков развелся со своей первой женой и уже через год, в 1925 году, женился на Любови Белозерской.  Годы брака с Любовью Евгеньевной — это годы создания «Дней Турбиных», «Багрового острова», «Зойкиной квартиры». Она переводила для Булгакова с французского языка книги о Мольере. Её рукою, под диктовку писателя, написаны многие страницы пьесы «Кабала святош» и пьесы «Адам и Ева» и страницы первой редакции романа «Консультант с копытом», который впоследствии стал романом «Мастер и Маргарита» (тогда ещё без Маргариты). Впрочем, по сведениям Б. Соколова, именно Любовь Евгеньевна подсказала Булгакову идею ввести в будущий роман «Мастер и Маргарита» образ главной героини. Любови Евгеньевне были посвящены роман «Белая гвардия», повесть «Собачье сердце» и пьеса «Кабала святош» («Мольер»). Но прочнее всего имя Любови Евгеньевны связано с замыслом и рождением пьесы «Бег»: её живые рассказы об эмиграции и эмигрантах, о Константинополе и Париже послужили источником вдохновения для писателя при создании пьесы. В начале 1929 года начались сложности в семейной жизни. В феврале Булгаков познакомился с Е. С. Шиловской, впоследствии ставшей его любовницей и подругой Любови Евгеньевны. В 1926 году во МХАТе была премьера пьесы «Дни Турбиных» – произведение поставили по личному указанию Сталина. В 1929 году Булгаков посещает Ленинград, где знакомится с Е. Замятиным и Анной Ахматовой. Из-за острой критики революции в своих произведениях (в частности, в драме «Дни Турбиных»), Михаила Афанасьевича несколько раз вызывали на допросы в ОГПУ. Булгакова перестают печатать, его пьесы запрещено ставить в театрах.  В 1930 году Михаил Афанасьевич лично написал письмо И. Сталину с просьбой предоставить ему право покинуть СССР либо разрешить зарабатывать на жизнь. После этого писатель смог устроиться режиссером-ассистентом во МХАТ. В 1934 Булгакова приняли в Советский союз писателей, председателями которого в разное время были Максим Горький, Алексей Толстой, А. Фадеев. В 1931 году Булгаков расстается с Л. Белозерской и в 1932 году женится на Елене Шиловской(Нюренберг), с которой был знаком уже несколько лет.  Через год после заключения брака Елена Сергеевна по просьбе мужа начала дневник, который вела в течение 7 лет до последних дней жизни Михаила Афанасьевича. При чтении дневника поражает один факт: в совместной жизни Елены Сергеевны и Булгакова не было ни одной ссоры. Это удивительно, если учесть, как тяжело складывались порой обстоятельства. Они действительно были созданы друг для друга: в Елене Сергеевне писатель обрёл не только настоящего друга и возлюбленную, но и свою музу, литературного секретаря и биографа, преданную и неутомимую сотрудницу.  Елена Сергеевна всю себя посвятила мужу и его работе. Она писала под его диктовку, перепечатывала рукописи на машинке, редактировала их, составляла договоры с театрами, вела переговоры с нужными людьми, занималась корреспонденцией. Великой её заслугой является сохранение булгаковского архива: многие рукописи, хранившиеся в единственном экземпляре, она успела перепечатать. Благодаря её невероятной энергии после смерти Булгакова смогли увидеть свет многие до того неизданные его произведения, главным из которых является, конечно, роман «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков, биография которого была насыщена разными по характеру событиями, последние годы сильно болел. У писателя диагностировали гипертонический нефросклероз (болезнь почек). С февраля 1940 года друзья и родные постоянно дежурили у постели М. Булгакова, почти утратившего речь. 10 марта 1940 года, на 49-м году жизни, Михаил Афанасьевич Булгаков скончался. Похоронили Булгакова на Новодевичьем кладбище в Москве. "Мастер и Маргарита" - самое главное произведение Михаила Булгакова, которое он посвятил своей последней жене Елене Сергеевне Булгаковой. Писатель работал над романом более десяти лет до самой смерти. Роман является наиболее обсуждаемым и важным произведением в биографии и творчестве писателя. При жизни писателя «Мастер и Маргарита» не публиковался из-за запрета цензуры. Впервые роман издали в 1967 году.  Интересные факты из жизни. В семье Булгакова было семеро детей: три сына и четыре дочери. Михаил Афанасьевич был старшим ребенком. Первым произведением Булгакова был рассказ «Похождения Светланы», который Михаил Афанасьевич написал еще в семилетнем возрасте. Булгаков с ранних лет отличался исключительной памятью и очень много читал. Одной из самых крупных книг, которую будущий писатель прочел еще в восьмилетнем возрасте, был роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». На выбор Булгаковым профессии врача повлияло то, что большинство его родственников занимались медициной. Прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» стал дядя Булгакова – врач-гинеколог Н. М. Покровский. |

Лайк (3) |

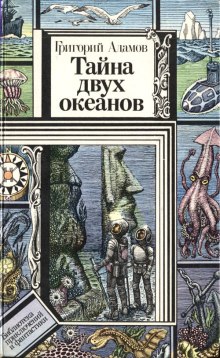

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 18 мая 135 лет со дня рождения русского, советского писателя-фантаста Григория Борисовича АДАМОВА (1886-1945).  Самое известное произведение: «Тайна двух океанов» (1938); автор научнофантастических романов: «Изгнание владыки» (1946),«Победители недр» (1937). Абрам-Герш Бо́рухович Гибс (псевдоним Г. Ада́мов) был седьмым ребенком в семье скромного херсонского деревообделочника. Ему не удалось кончить даже гимназию — исключили из предпоследнего класса, т.к. родители не смогли вовремя уплатить за учение. Пятнадцатилетним подростком Адамов вступил в кружок революционной молодежи, а затем в херсонскую организацию большевиков. Он хранил у себя на дому нелегальную аппаратуру, выполнял поручения партийного комитета, был агитатором в рабочих кружках. Из-за готовящихся арестов пришлось бежать из Херсона в Николаев, но весной 1906 года Адамов был арестован и выслан в Архангельскую губернию. Бежал. Из Петербурга по распоряжению Центрального комитета партии Григорий Борисович направляется в Севастополь. Было решено: проникнуть в здание суда и уничтожить «дела» арестованных матросов восставшего броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Об участии в этом деле Адамова полиция не узнала, но вскоре он был арестован и предан суду за агитацию на кораблях Черноморского флота. Приговорили Григория Борисовича к трем годам крепости. Здоровье Адамова было сильно подорвано тюремным режимом. Выйдя из заключения, Адамов начал работать в херсонской социал-демократической газете «Юг». Сперва печатал там свои статьи и очерки, затем стал редактором. Октябрьская революция застала Адамова в Москве. Григорий Борисович пошел работать в Наркомпрод, потом в Госиздат, а затем перешел на литературную работу. Был лично знаком с В.И. Лениным. Сначала писал очерки в журнале «Наши достижения», один из которых вышел в 1931 году отдельной книжкой под названием «Соединение колонны». Став корреспондентом газеты «За индустриализацию», Адамов много ездил по стране, побывал на всех новостройках и гигантских заводах, интересуясь техникой и успехами науки.  Писать фантастику Адамов начал в 1934 году, сотрудничая с журналом «Знание-сила», в котором в ноябрьском выпуске вышел его первый научно-фантастический рассказ «Диего». Затем были написаны повести «Авария» (1935) и «Оазис Солнца»(1936), в которой рассказывается об использовании солнечной энергии, превращающей безводную пустыню Кара-Кум в цветущий сад. Адамову удалось написать только три больших романа. Последний роман — «Изгнание владыки» был опубликован уже после смерти автора. В 1937 году в Детиздате выходит большой роман Г. Адамова «Победители недр». Книга была написана в традициях Жюля Верна, а за основу писателем был взят ранний собственный рассказ «Завоевание недр». Четыре человека в особом снаряде отправляются в недра земли с целью поставить на службу народу новый неисчерпаемый источник энергии — подземную теплоту. На глубине 14 километров советские ученые сооружают подземную электростанцию. Масса технических и геологических подробностей вкупе с захватывающим сюжетом принесли роману заслуженную популярность, особенно — среди подрастающего поколения развивающегося социалистического государства. Тем более в то время наука и техника и достижения в этих областях вызывали среди населения массу восторгов и желания больше познать.  Самое известное произведение Г. Адамова — роман «Тайна двух океанов» (1938; 1939), повествующий о плавании из Ленинграда во Владивосток «чуда советской науки и техники» — подводной лодки «Пионер». Как и большинство предвоенных произведений, роман выдержан в духе времени: шпион-предатель среди экипажа, борьба с «агентами империализма», успешное выполнение приказов партии и правительства, популярные лекции по науке и технике, благодарным слушателем которых выступает пионер Павлик, подобранный на льдине в Атлантическом океане. В 1956 году роман был экранизирован. Автор сосредотачивает своё внимание на выдуманных технических новинках, что нередко идёт в ущерб обрисовке персонажей Уже через год в журнале «Знание-сила» начали публиковаться рассказы, вошедшие затем в новый роман Адамова «Тайна двух океанов», посвященный плаванию через два океана подводной лодки «Пионер» — чуда советской науки и техники. А еще через год в том же Детиздате роман вышел отдельной книгой. При написании этого романа ему пришлось сделать тысячи выписок по технике, физике, химии и биологии моря. Он ради этого собрал сотни книг о науке и открытиях ученых, побывал в НИИ и лабораториях океанографов. Благодаря этому получилась действительно интересная книга, успех которой оказался еще выше первой. В 1940 году писатель совершает путешествие в Арктику для подготовки своего нового романа «Изгнание владыки», работу над которым начал еще в 1938 году. Ездил на собаках и оленях, плавал на сейнерах по арктическим морям, а в его кабинете собиралась новая библиотека: ученые записки Арктического института, труды полярных экспедиций и дневники зимовщиков. В 1941 году журнал «Наша страна» в первом номере опубликовал отрывок из нового романа, сюжет которого совмещает в себе идеи двух предыдущих книг. Советские люди искусственно повышают температуру теплого течения Гольфстрим, и огромные заполярные пространства становятся пригодными для жизни. С одной стороны страна начинает грандиозное строительство по отеплению побережья Арктики и с другой – враги, препятствующие этому проекту. Идея, положенная в основу романа действительно грандиозна, но, с точки зрения сегодняшнего дня, нереальна. Прижизненная публикация романа не состоялась из-за Великой отечественной войны, так что книга вышла в «Детгизе» лишь в 1946 году – уже после смерти писателя.  Годы войны писатель провел с семьей в городе Пензе (с осени 1941-го по весну 1943-го), где собирал материал для документальной повести об уроженце Пензенской области — хирурге Н.Н. Бурденко. Испытания тяжелого военного времени сильно подорвали здоровье писателя и летом 1945 года он умер. Сын писателя Аркадий Григорьевич Адамов [13.07. 1920, Москва— 26.06.1991, там же] также стал писателем, является автором многочисленных и популярных в свое время детективных повестей и романов «Дело пестрых», «Черная моль», «Инспектор Лосев», «Злым ветром» и многих других. |

Лайк (1) |

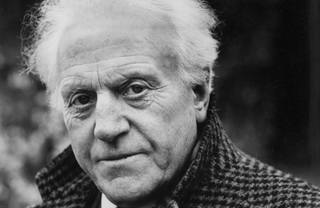

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 21 мая 550 лет со дня рождения немецкого художника-графика Альбрехта Дюрера(Albrecht Dürer) (1471-1528).  Автопортрет в одежде, отделанной мехом, 1500, Старая пинакотека, Мюнхен Альбрехт Дюрер ‒ великий немецкий художник и график. Он оставил после себя богатое наследие: картины, гравюры, трактаты. Дюрер усовершенствовал искусство ксилографии, написал труды по теории живописи. Недаром его называют «Северным Леонардо да Винчи». Произведения Дюрера имеют высокую общечеловеческую ценность, наравне с творчеством гениев итальянского Ренессанса.Первый из европейских художников, написавший автобиографию. Альбрехт Дюрер ‒ отец художника, приехал в Нюрнберг из Венгрии. Он был ювелиром.  Портрет Альбрехта Дюрера старшего. В 40 лет женился на 15-летней Барбаре Хольпер. У пары родилось 18 детишек, но до взрослых лет дожили только 4 ребенка. Среди них оказался Альбрехт младший ‒ будущий великий художник, появившийся на свет 21 мая 1471 г.  О своей матери Альбрехт Дюрер Младший вспоминал как о благочестивой женщине, прожившей нелёгкую жизнь. Возможно, ослабленная частыми беременностями, она много болела. Маленький Альбрехт ходил в латинскую школу, где научился письму и чтению. Вначале он постигал ювелирное искусство у отца. Однако у мальчика проявился талант к рисованию, и отец, нехотя, отдал его в обучение к известному немецкому художнику Михаэлю Вольгемуту. Там молодой человек научился не только писать картины, но и делать гравюры. По окончании обучения, в 1490 г. Дюрер отправляется в дорогу, чтобы набраться опыта у других мастеров. За 4 года он посетил Страсбург, Базель, Кольмар. Во время поездки Альбрехт обучается у сыновей известного гравюриста Мартина Шонгауэра. Некоторое время он провёл в Страсбурге. Здесь он создал свой «Автопортрет с чертополохом» (1493) и отправил его в родной город.  Возможно, этот автопортрет знаменовал собой начала нового этапа в личной жизни художника и был предназначен в подарок его невесте. 7 июля 1494 года Дюрер вернулся в Нюрнберг и вскоре женился на дочери друга своего отца, медника, музыканта и механика, Агнесе Фрей. Дюреры породнились с семьёй, занимавшей в Нюрнберге более высокое положение: Ханс Фрей, владелец мастерской по изготовлению точных инструментов, был членом Большого Совета города, а мать Агнес происходила из обедневшего дворянского рода. С женитьбой повысился социальный статус Дюрера — теперь он имел право завести собственное дело.  Это был брак по расчету, жену Альбрехту подобрал отец, пока сын гостил в Страсбурге. Брак оказался бездетным и не совсем счастливым, но супруги до конца жили вместе. После женитьбы Альбрехт Дюрер смог открыть свою мастерскую. В первый раз в Италию немецкий художник поехал в 1494 г. Около года он жил в Венеции, побывал и в Падуе. Там он впервые увидел творчество итальянских художников. По возвращению домой Альбрехт Дюрер стал уже знаменитым мастером. Особенно большую славу принесли ему гравюры.   После смерти отца в 1502 г., Альбрехт берет на себя заботу о матери и братьях. В 1505 г. художник опять едет в Италию, чтобы разобраться с местными плагиаторами, копирующими его гравюры. В полюбившейся Альбрехту Венеции он прожил два года, изучая Венецианскую школу живописи. Особенно Дюрер гордился дружбой с Джованни Беллини. Посетил он и такие города, как Рим, Болонья, Падуя.  Праздник венков из роз. Масло, тополевая доска (1506) По возвращении из Италии Дюрер покупает большой дом, который сохранился до наших дней. Сейчас там находится музей художника. В это же время он входит в состав Большого нюрнбергского совета. Мастер много работает над художественными заказами и гравюрами. В 1512 г. художника берет под свое покровительство император Максимилиан I. Дюрер делает для него несколько заказов. Вместо платы за работу император назначил художнику ежегодную пенсию. Выплачивать ее должен был г. Нюрнберг за счет денег, перечисляемых в государственную казну. Однако, после смерти Максимилиана I в 1519 г., город отказался выплачивать пенсию Дюреру.  1519 Император Максимилиан I В 1517 году Дюрер примкнул к кружку нюрнбергских реформаторов, во главе которых стояли викарий августинцев Иоганн Штаупитц и его соратник Венцеслав Линк[de][13]. Знакомство с сочинениями Мартина Лютера, которые, по словам художника, «очень ему помогли», вероятно, произошло около 1518 года. Художник поддерживал отношения с видными деятелями Реформации: Цвингли (учением которого на некоторое время увлёкся), Карлштадтом, Меланхтоном, Николасом Кратцером. Уже после смерти Дюрера Пиркгеймер, вспоминая своего друга, отзывался о нём как о «добром лютеранине. В дневнике Альбрехта Дюрера подробно описывается путешествие в Нидерланды, которое он совершил с супругой в 1520 ‒ 1521 годах. Во время этой поездки Дюрер знакомится с творчеством местных художников. Он уже был достаточно знаменит, и его везде тепло принимали, оказывая почести. В Антверпене ему даже предлагали остаться, пообещав денежное содержание и дом. В Нидерландах мастер познакомился с Эразмом Роттердамским. Его охотно принимают у себя местные аристократы, ученые, обеспеченные буржуа. Такую длительную поездку Дюрер предпринял для того, чтобы подтвердить свои права на пенсию у Карла V, который стал новым императором Священной Римской империи. Художник побывал на его коронации в Аахене. Карл V удовлетворил просьбу Дюрера. Работа художника 15 ‒ 16 века была немыслима без христианских сюжетов. И Альбрехт Дюрер не исключение. Он написал ряд мадонн («Мадонна с грушей», «Кормящая мадонна», «Мадонна с гвоздикой», «Мадонна с младенцем и святой Анной» и др.)  Он написал несколько алтарных образов («Праздник четок», «Поклонение Святой троице», «Дрезденский алтарь», «Семь скорбей Девы Марии», «Алтарь Ябаха», «Алтарь Паумгартнеров» и др.), картины на библейские темы («Четыре апостола», «Святой Иероним», «Адам и Ева», «Поклонение волхвов», «Иисус среди книжников» и др.).  В более зрелых работах уже проявляется драматизм, появляются многофигурные композиции («Мученичество десяти тысяч христиан», «Поклонение Святой Троице», «Богоматерь с младенцем и Святой Анной»).  В 1521 г. мастер вернулся домой, в родной Нюрнберг. В Нидерландах Дюрер подхватил малярию. Болезнь мучила его долгих 7 лет. Великий художник скончался 6 апреля 1528 г. Ему было 56 лет. По словам Иоахима Камерария, внешний облик Дюрера соответствовал его «благородному духу».  С именем Дюрера связано становление североевропейского автопортрета как самостоятельного жанра. Один из лучших портретистов своего времени, он высоко ставил живопись за то, что она позволяла сохранить образ конкретного человека для будущих поколений. Он был приятным собеседником, с речью «сладостной и остроумной». Все знавшие художника считали его достойным, «превосходнейшим» человеком, он стремился к добродетели, но не был ни мрачным, ни высокомерным. Дюрер умел наслаждаться жизнью «и даже в старости пользовался благами музыки и гимнастики в той мере, в какой они доступны этому возрасту» Источник: https://germanexpert.ru/albrext-dyurer/ |

Лайк (3) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3942 | 23 мая 70 лет со дня рождения советского и российского шахматиста Анатолия Евгеньевича КАРПОВА (р.1951),  заслуженного мастера спорта СССР (1974), двенадцатого чемпиона мира по шахматам (1975-1985), международного гроссмейстера (1970),Трёхкратного чемпиона мира по шахматам среди мужчин (1975,1978, 1981), трёхкратного чемпиона мира ФИДЕ (1993, 1996,1998). Обладателя девяти шахматных «Оскаров» (1973, 1974, 1975,1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984). Карпов — универсальный, всесторонне подготовленный шахматист очень высокого уровня, прекрасный тактик.Владимир Крамник отмечал чрезвычайную психологическую устойчивость Карпова, его способность играть без оглядки на всё, что имело место до настоящего момента в конкретной партии или в турнире.  Карпов — государственный и общественный деятель как в советские, так и российские времена. В общественно-политической деятельности он, как правило, поддерживает действующую власть.19 июля 2018 года проголосовал в качестве депутата Госдумы РФ за повышение пенсионного возраста. Депутат Государственной думы Российской Федерации шестого и седьмого созывов от фракции «Единая Россия". Член Союза журналистов Российской Федерации, является автором 59 (из них 56 на шахматную тематику) книг, сборников и учебников, изданных и переведённых на многие языки мира. Ряд книг издан в серии «Шахматный университет». Карпов — один из известнейших филателистов в пределах СНГ. Стоимость его коллекции марок, по некоторым оценкам, составляет не менее 13 миллионов евро. *** 23 мая 100 лет со дня рождения советского кинорежиссера, Григория Наумовича ЧУХРАЯ (1921-2001), создателя знаковых фильмов: «Сорок первый» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Чистое небо» (1961). Народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1961). Участник Великой Отечественной войны,был награждён орденом Красной Звезды.  В 1953 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма.С 1955 года — режиссёр киностудии «Мосфильм».Он изобрел инновационную экономическую модель кинопроизводства. В марте 1966 года подписал письмо тринадцати против реабилитации Сталина. Выпустил две книги воспоминаний: «Моя война» и «Моё кино», обе — в серии «О времени и о себе».  Личная жизнь Григория Наумовича была столь же достойной, как его творчество. Успешный режиссер и интересный мужчина был однолюбом. По воспоминаниям вдовы режиссера, Григорий Наумович был чудесным мужем — любящим, рукастым и никогда не повышавшим голос. Григорий Чухрай прожил долгую, достойную и счастливую жизнь. Геройски прошел войну и снял замечательные фильмы, воспитал детей, понянчил внуков, дождался первой правнучки Ани, а его род продолжил правнук Гриша Чухрай. Чухрай одним из первых в советском кино рассказал о чудовищном отношении к пленным в СССР («Чистое небо», 1961) и о дезертирстве во время войны («Трясина», 1977). Фильмы Григория Чухрая номинировались на премию «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.Фильмография Григория Наумовича небольшая, всего 10 картин, включая 2 документальных фильма, но в его активе более 100 творческих наград. *** 23 мая 130 лет со дня рождения шведского писателя Пера ЛАГЕРКВИСТА (1891-1974) лауреата Нобелевской премии по литературе (1951) «…за художественную силу и абсолютную независимость суждений писателя, который искал ответы на вечные вопросы, стоящие перед человечеством».  По своей натуре Лагерквист был довольно скрытным и замкнутым человеком, что объясняет его немногословность в освещении своих творческих замыслов. Ему принадлежит известная фраза: «Я не вмешиваюсь в своё творчество». Лагерквист в большей степени интересуется мифами о чудесах, граничащими с массовым сознанием и религией. Обращаясь к мифологической тематике, шведский писатель дегероизирует Евангелие, но не покушаясь на канон, пытается показать тонкую грань между мифом и верой, между продуктом массового сознания и объектом истинных религиозных ценностей в современном обезбоженном мире. Для Лагерквиста миф и религия сопоставимы, хотя в то же время вера для него — это экзистенциальное сомнение и себя он называет религиозным атеистом. В 1940 году он был избран в Шведскую академию, а год спустя стал почётным доктором Гётеборгского университета. Накануне нового, 1942 года, самого, пожалуй, мрачного года войны, несмотря на свою неприязнь к публичным выступлениям, Лагерквист обратился к соотечественникам по радио с речью, в которой призывал сохранять бдительность и надежду, бороться и верить в чудо. В конце того же года Лагерквист приступил к созданию самого масштабного своего произведения — романа «Карлик», который вышел в свет осенью 1944 года. Роман "Карлик" Пера Лагерквиста в классическом литературоведении принято считать "аллегорическим". Вся книга построена на записях придворного карлика, состоящего слугой при герцоге. Карлик - ярый мизантроп, женоненавистник, пышащий тщеславием и злобой, полный яростного самолюбия и самомнения, несмотря на свою дефектность. Сюжет повести построен на описании жизни при дворе, затем военных действий герцога с его извечным врагом.Это произведение-монолог о чудовищах, живущих в человеке, о подлости, ненависти, лицемерии, злобе и жестокости. Талант автора неоспорим, ирония и тонкость - его сильные стороны.  После окончания войны Лагерквист возобновил поездки по Европе, а осенью 1950 года после завершения романа «Варавва», отправился в путешествие по Средиземноморью. Впечатления от этого путешествия у Лагерквиста наложились на довоенные воспоминания о Греции и Палестине и стали основополагающими для написания величественного мифологического цикла, где писатель воссоздаёт условную позднеантичную и раннехристианскую эпоху. Героями этого цикла являются: Варавва, Сивилла, Агасфер, Товий, Джованни. Они изгои и аутсайдеры, стоящие вне человеческой общности, но каждый по-своему символизирует современного человека, его драму отчуждения от жизни и общества, от других людей и Бога, мучительные сомнения и поиски. В каждого из них Лагерквист вложил и частицу себя самого. Первое из этих произведений — роман «Варавва» — стал решающим аргументом в пользу присуждения Лагерквисту Нобелевской премии по литературе за 1951 год и принёс ему мировую славу. Фигура Вараввы лишь мельком упоминается в Новом Завете. Это разбойник, приговорённый к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Характер и судьба Вараввы в романе является почти целиком плодом художественного вымысла Лагерквиста. Варавва — человек действия, он индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими поступками. Жизненный путь Выраввы, судьба которого до конца дней остаётся связанной с судьбой того несчастного незнакомца, кардинально меняется. Он порывает с прошлым и начинает поиски непостижимой для него новой истины. В главном герое Лагерквист пытается воплотить извечный дуализм человеческой природы, неразделимость в человеческом опыте добра и зла. По иронии судьбы Варавва умирает на кресте как мученик. * Кстати,есть замечательные зарубежные экранизации этого романа - "Barabbas". |

Лайк (1) |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 * 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Tina1960 » КаленДарь - ни дня без праздника » КаленДарь - ни дня без праздника. [тема №102624] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |

Галина!Спасибо за дополнение.