⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 * 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 24 января [/size] 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822).  Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann Из-под пера немецкого писателя Эрнста Гофмана выходили претенциозные новеллы и романы, поражающие готическими образами. Его Крошка Цахес уродлив и груб, но обладает незаурядным талантом, а несчастный Щелкунчик вынужден до скончания века дробить зубами орехи. При ужасающей канве повествования Гофман умел создавать красивые, чувственные сказки, но вовсе не для детей. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман появился на свет 24 января 1776 года в Кёнигсберге, Восточная Пруссия (сейчас – Калининград, Россия). В семье Кристофа Людвига Гофмана и Ловизы Альбертины Доффер мальчик стал последним из трех детей.  Гофман был одним из самых ярких и незаурядных людей своего времени. Его таланты поистине неисчерпаемы – блестящий юрист, одаренный композитор, талантливый художник-декоратор и мастер графического рисунка, гениальный писатель-сказочник, до последних дней жизни сохранивший силу воображения и легендарное остроумие.  Карикатура на самого себя. В 1802 году, будучи на балу, Гофман от скуки рисовал карикатурные портреты прусских офицеров. Незаметно для юноши рисунки разошлись по гостям. Когда стало известно авторство, в адрес Эрнста посыпались жалобы. Власти Берлина, хорошо знакомые с родом Гофман, не решились наказывать «преступника», вместо этого сослали в Плоцк (бывшая столица Польши). «Изгнание» подкосило психическое здоровье автора. В карикатурах он изображал себя, тонущего в грязи рядом с необразованными сельчанами. Тем не менее, затворничество, которое преследовало Гофмана в годы пребывания в Плоцке, позитивно отразилось на творчестве. Свои заметки о театре немец направил на литературный конкурс в газету «Die Freimüthige». Хотя ни одна из 14 работ не удостоилась главного приза, Гофману выписали 100 фридрихсдоров (золотых монет) за талантливое исполнение. Годы, проведенные в Польше, Гофман признавал самыми счастливыми. Здесь он познакомился со своим будущим биографом Юлиусом Эдуардом Гитцигом. Тот состоял в литературном обществе «Северные звезды», хорошо разбирался в книгах. Именно Гитциг познакомил Гофмана с творчеством Новалиса, Людвига Тика, Ахима фон Арнима и других немецких писателей, которые оказали существенное влияние на его слог. Счастье молодого человека длилось недолго – в ноябре 1806 года, во время войны четвертой коалиции, войска Наполеона Бонапарта захватили Варшаву, и прусские бюрократы потеряли работу. Гофман оказался в оккупированном Берлине. Он голодал, тосковал по семье, и в этих условиях родилось одно из лучших его музыкальных произведений – «Песнь шестая». Позже авторство будет приписано Иоганнесу Клейслеру, главному герою романа «Житейские воззрения Кота Мурра». Литературный прорыв Гофмана случился в 1809 году с публикацией дебютной новеллы «Кавалер Глюк». Согласно сюжету мужчина якобы встречает почившего мир живых композитора Кристофа Виллибальда Глюка. Это произведение – дань термину Жана Поля «доппельгангер», в литературе эпохи романтизма означающего «темную» личность человека. В 1819 году «рождается» уродливый и циничный «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». После заклинания доброй феи окружающие перестают замечать внешнее несовершенство карлика Цахеса. Напротив – его злобные идеи кажутся блестящими, сальные шутки – верхом остроумия. Прежним Цахеса видят студент Бальтазар и другие люди творчества. В том же 1819 году на свет появился первый том «Житейских воззрений Кота Мурра». Повествование ведется от лица животного, которое проживает при дворе капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Периодически в рассказ вплетаются отрывки, не имеющие ничего общего с содержанием. Оказывается, что кот в порыве творческих мук вырывал страницы из жизнеописаний своего хозяина – гениального композитора. Образы главных героев автобиографичны: Крейслер – это сам Гофман, а Мурр – котенок писателя, которому посвящен роман. Животное скончалось от болезни под финал второго тома. Имя «Амадей» Гофман взял в знак преклонения перед Моцартом, а заметки о музыке публиковал под именем Иоганна Крейслера. В одном из писем Гофман признавался: «С тех пор, как я пишу музыку, мне удается забывать все свои заботы… Потому что тот мир, который возникает из тысячи звуков под моими пальцами, несовместим ни с чем, что находится за его пределами». Он создал несколько театральных спектаклей, фортепианные сонаты, камерную музыку, ее высоко ценили Вебер и Бетховен, а наибольший успех снискала «Ундина», оказавшая большое воздействие на развитие романтической немецкой оперы. Так случилось, что талант Гофмана-композитора оказался в тени его писательской славы, а его музыка сейчас редко исполняется.  Гофмановские сюжеты, в которых причудливо переплелись реальность и фантастика, уже более 200 лет вдохновляют читателей и слушателей, композиторов и режиссеров. В их числе «Крошка Цахес» и «Повелитель блох», «Песочный человек» и, конечно же, «Щелкунчик». Кстати, у этой сказки в 2021 году тоже юбилей: исполняется ровно 205 лет со дня выхода в свет самой известной новогодней истории – “Щелкунчик и мышиный король”.  Свою рождественскую сказку 30-летний Гофман сочинил для детей друга, Юлиуса Хитцига. Имена первых слушателей, Мари и Фрица, увековечены на страницах этой волшебной истории, а в добром крестном Дроссельмейере легко угадывается сам автор. Личная жизнь. В 1794 году Гофман завел роман с Дорой Хатт, замужней женщиной, которой давал уроки музыки. Та была на 10 лет старше, имела 6 детей. В феврале 1796-го семья Эрнста воспротивилась любовному увлечению сына и якобы с добрыми намерениями отослала Эрнста в Глогув. Около 1801 года мужчина взял в жены Марианну Теклу Михалину Рорер по прозвищу Миша. Спустя 4 года их уединенную личную жизнь нарушило рождение дочери Цецилии. Ее жизнь оказалась короткой – ребенок умер в возрасте 2 лет. В 1810 году, будучи женатым мужчиной, влюбился в юную ученицу Джулию Марк. Чувства Гофмана были настолько очевидны, что родители поспешили выдать дочь замуж, и от горя писатель едва не свел счеты с жизнью. Неудавшемуся роману посвящена новелла «Дон Жуан» (1813).  В 1819 году здоровье 43-летнего Гофмана было подорвано. Жизненные сложности превратили талантливого человека в пьяницу, сифилис вызывал ослабление конечностей, а с начала 1822 года – паралич до самой шеи. Несмотря на это, Эрнст продолжал творить: свои заключительные произведения он диктовал жене или секретарю. Эрнст Гофман умер от сифилиса 25 июня 1822 года в возрасте 46 лет. Могила находится на Иерусалимском кладбище Берлина. На надгробии указано имя писателя при рождении и его регалии: «Советник суда, превосходный в своем красноречии, поэт, музыкант, художник, преданный своим друзьям». |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 25 января Памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове.  Изначально этот праздник отмечали только в храмах. Он связан с почитанием мученицы Татьяны. По преданию, ее казнили именно в этот день. По преданию, Татьяна жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлением совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины. С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. Схватили и Татьяну. Ее заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Она отказалась, за что ее пытали. Согласно преданию, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела". Не добившись своего, язычники отрубили ей голову. Это произошло в 226 году.  День мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской. В России этот день многие столетия не был особо примечателен, хоть его и отмечали в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый, теперь уже общенародный, смысл. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписывает указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий". Куратором университета стал известный государственный деятель Иван Шувалов. Он же, вместе с великим русским ученым Михаилом Ломоносовым, всячески продвигал идею создания московского "храма наук". Известно, что Шувалов был одним из фаворитов государыни и значимым чиновником. Его еще называли "министром новорожденного русского просвещения". И дата подписания указа неслучайна: для этого был выбран день именин матери Шувалова – Татьяны Ростиславской.  "Шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта; он хотел обрадовать её новым назначением своим в должность куратора русского университета", - вспоминал один из придворных. Со временем Московский императорский университет стал ведущим вузом страны. В 1850 году его студенты установили праздник в честь основания alma mater. К началу XX века он стал одной из важнейших дат для Москвы. После революции вуз переименовывают в Московский государственный университет, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. В России студенты отмечают свой день с размахом. Еще Антон Чехов писал, как 25 января 1884 года студенты "выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла". В этот день принято поздравлять с именинами всех Татьян, дарить открытки, цветы, конфеты. |

Лайк (2) |

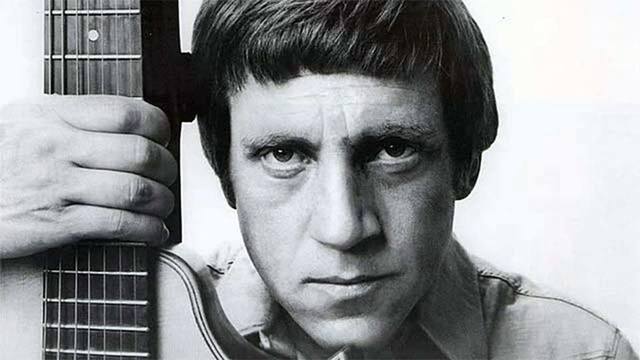

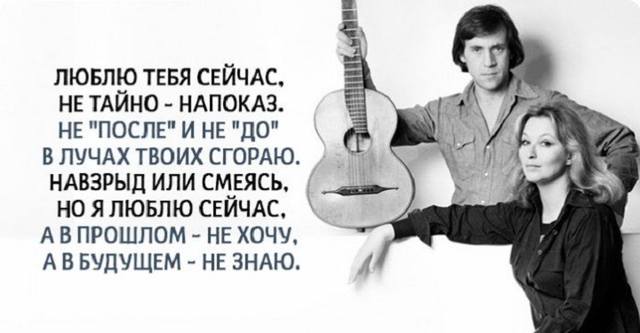

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 25 января Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор прозаических произведений и сценариев.  Лауреат Государственной премии СССР («за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме „Место встречи изменить нельзя“ и авторское исполнение песен», 1987, посмертно).  Я не люблю. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, В восторженность не верю, и еще, Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, Червей сомненья, почестей иглу, Или, когда все время против шерсти, Или, когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, Уж лучше пусть откажут тормоза! Досадно мне, что слово «честь» забыто, И что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и неспроста — Я не люблю насилье и бессилье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Досадно мне, когда невинных бьют, Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, На них мильон меняют по рублю, Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю.  Баллада о любви. Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки — еще такие есть — Вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказанья, И, думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыханья... Только чувству, словно кораблю, Долго оставаться на плаву, Прежде чем узнать, что «я люблю»,- То же, что дышу, или живу! И вдоволь будет странствий и скитаний, Страна Любви — великая страна! И с рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, Лишит покоя, отдыха и сна... Но вспять безумцев не поворотить, Они уже согласны заплатить. Любой ценой - и жизнью бы рискнули, Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить Волшебную невидимую нить, Которую меж ними протянули... Свежий ветер избранных пьянил, С ног сбивал, из мертвых воскрешал, Потому что, если не любил, Значит, и не жил, и не дышал! Но многих захлебнувшихся любовью, Не докричишься, сколько не зови... Им счет ведут молва и пустословье, Но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье Погибшим от невиданной любви... Их голосам дано сливаться в такт, И душам их дано бродить в цветах. И вечностью дышать в одно дыханье, И встретиться со вздохом на устах На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мирозданья... Я поля влюбленным постелю, Пусть поют во сне и наяву! Я дышу — и значит, я люблю! Я люблю — и, значит, я живу! |

Лайк (3) |

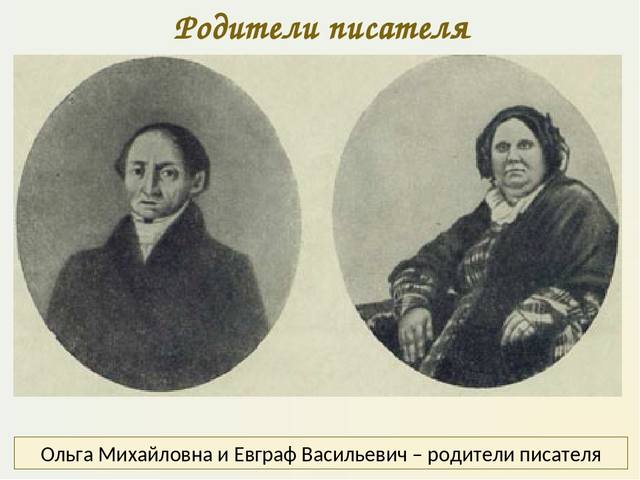

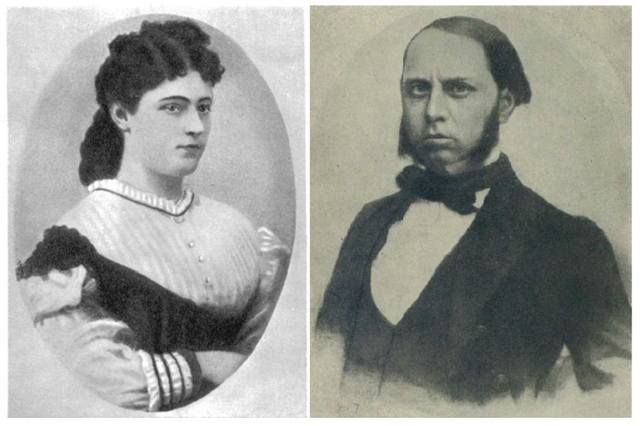

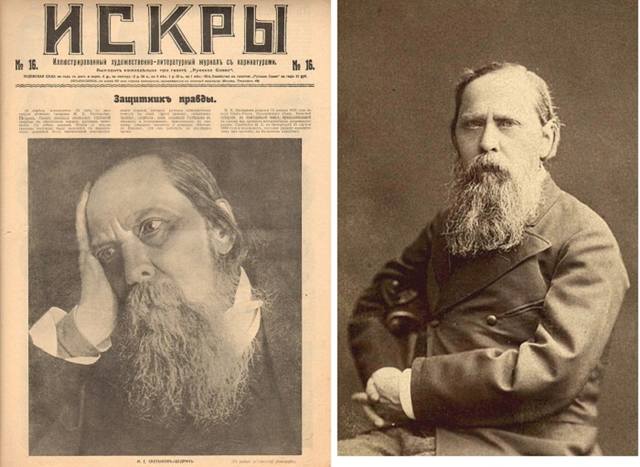

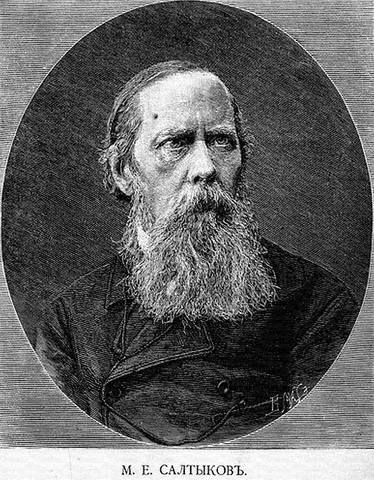

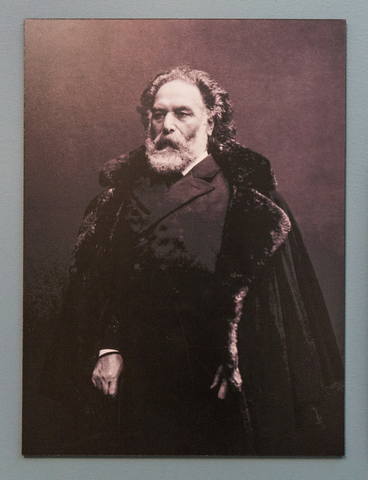

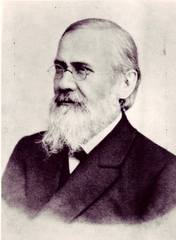

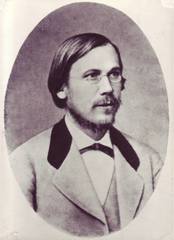

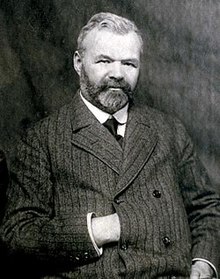

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 27 января 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889 гг.) – русский писатель-реалист, критик, автор острых сатирических произведений, известный под псевдонимом Николай Щедрин (настоящая фамилия литератора – Салтыков). В своих произведениях писатель поднимал темы морали и нравственности в обществе того времени. Отец – Евграф Васильевич Салтыков (1776—1851). Потомственный дворянин и государственный служащий. Мать – Ольга Михайловна Забелина (1801—1874). Из семьи богатого московского купца Забелина. Она занималась воспитанием детей, которых в семье было девять. Забелина строго наказывала их за любую провинность.  Салтыков писал в поздние годы: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут... секут как следует, розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Жена – Елизавета Аполлоновна Болтина (1839–1910). Дочь вице-губернатора Болтина. В браке было двое детей: Константин (1872–1932) и Елизавета (1873–1927). С трех лет Салтыков-Щедрин наблюдал, как занимаются его старшие братья и сестры. Поэтому уже в раннем детстве он хорошо разговаривал по-французски и по-немецки. С шести лет будущего писателя учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, а латынь ему преподавал священник из соседнего села Заозерье. К поступлению в учебное заведение Салтыкова-Щедрина готовила и сестра Надежда, выпускница института благородных девиц. С 1836 года Салтыков-Щедрин обучался в Московском дворянском институте, с 1838 – в Царскосельском лицее. В августе 1836 года Салтыков-Щедрин успешно сдал экзамены и поступил сразу в третий класс Московского дворянского института. В этом закрытом учебном заведении для детей российских дворян воспитывались поэт Василий Жуковский, драматург Александр Грибоедов, писатель Михаил Лермонтов. Учился Салтыков-Щедрин на отлично. Каждые полтора года институт переводил двух лучших воспитанников в Царскосельский лицей, где раньше учился Александр Пушкин. В 1838 году туда отправили и Салтыкова-Щедрина.  В 1830-х годах Николай I реформировал Царскосельский лицей — теперь он напоминал военное учебное заведение. Здесь ввели строгий солдатский режим, отдельные комнаты перестроили в казармы. В те годы в лицее учились в основном дети военных. С общими комнатами и режимом Салтыков-Щедрин был знаком еще с Дворянского института, но соблюдал военную дисциплину с трудом, да и среди аристократов чувствовал себя одиноко. Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать «наследником» Пушкина. Сокурсники смеялись над начинающим поэтом и дразнили его «умником». Новое лицейское начальство тоже не приветствовало занятия литературой, поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их всего равно находили. Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за которые был часто наказываем». В 1845 году Михаил Евграфович оканчивает лицей и поступает на службу в военную канцелярию. В это время писатель увлекается французскими социалистами и Жорж Санд, создает ряд заметок, повестей («Противоречие», «Запутанное дело»). В 1848 году в его жизни наступает длительный период ссылки: за вольнодумие он был отправлен в Вятку. Там писатель прожил восемь лет, сначала служил канцелярским чиновником, а после был назначен советником в губернском правлении. Михаил Евграфович часто ездил в командировки, во время которых собирал информацию о провинциальной жизни для своих произведений. Ссылка в Вятку стала поворотным моментом в личной жизни Салтыкова-Щедрина – там он познакомился со своей будущей женой 15-летней Е. А. Болтиной, с которой прожил 33 года.  Отношения в новой семье складывались сложно, супруги часто ссорились, сказывалась разница характеров: Михаил — прямой, вспыльчивый, в доме его боялись. Елизавета же, наоборот, мягкая и терпеливая, не обремененная знаниями наук. Салтыкову не нравились жеманство и кокетство жены, он называл идеалы супруги «не весьма требовательными». Елизавета любила красивую жизнь и требовала соответствующего финансового содержания. В этом муж, дослужившийся до звания вице-губернатора, еще мог поспособствовать, но постоянно влезал в долги и называл приобретение собственности безалаберным поступком. Из произведений Салтыкова-Щедрина и исследований жизни писателя известно, что он играл на фортепиано, разбирался в винах и слыл знатоком ненормативной лексики. Тем не менее, Елизавета и Михаил прожили вместе всю жизнь. Жена переписывала произведения мужа, оказалась хорошей хозяйкой, после смерти писателя грамотно распорядилась наследством, благодаря чему семья не испытывала нужду. В браке родились дочь Елизавета и сын Константин. Дети никак не проявили себя, чем огорчали знаменитого отца, безгранично их любившего.  После смерти Николая I, Михаил Евграфович к концу 1855 года получает разрешение уехать из Вятки. Вернувшись в Санкт-Петербург, в феврале 1856 года начинает работать в Министерстве внутренних дел. Ездит с проверками в Тверскую и Владимирскую губернии. В марте 1858 года Салтыкова-Щедрина назначают на должность рязанского вице-губернатора, а в апреле 1860 года его переводят на должность тверского вице-губернатора. В 1862 году первый раз выходит в отставку. С начала 1863 года по 1864 год работает в «Современнике», помещая в нем свои произведения, статьи и рецензии на книги.  Книги Салтыкова-Щедрина читать было популярно во все времена. Недаром многие из них представлены в нашем рейтинге лучшей отечественной классики, и занимают там далеко не последние места. При этом отдельным элементом следует отметить сказки Михаила Салтыкова-Щедрина, которые по сей день востребованы и актуальны. Романы: Господа Головлёвы Исследователи биографии Салтыкова-Щедрина пришли к выводу, что его знаменитое произведение «Господа Головлёвы» основано на его собственной семье и детстве, просто острый на язык писатель вывел все эти воспоминания в сатирическом ключе. История одного города  Пошехонская старина Убежище Монрепо Очерки: Благонамеренные речи В больнице для умалишённых Господа Молчалины Господа ташкентцы Губернские очерки Дневник провинциала в Петербурге За рубежом Невинные рассказы Письма к тетеньке Помпадуры и помпадурши Сатиры в прозе Современная идиллия Сказки: Баран-непомнящий Бедный волк Богатырь Верный Трезор Ворон-челобитчик Вяленая вобла Деревенский пожар Дикий помещик Добродетели и Пороки Дурак Здравомысленный заяц Игрушечного дела людишки Карась-идеалист Кисель Коняга Либерал Медведь на воеводстве Недреманное око Обманщик-газетчик и легковерный читатель Орел-меценат Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил  Праздный разговор Премудрый пискарь  Приключение с Крамольниковым Пропала совесть Путём-дорогою Рождественская сказка Самоотверженный заяц Сказка о ретивом начальнике Соседи Христова ночь Рассказы: Годовщина Добрая душа Испорченные дети Смерть Пазухина Соседи Тени Чижиково горе  Смерть. Здоровье немолодого писателя, страдавшего от ревматизма, сильно подорвало закрытие «Отечественных записок» в 1884‑м. В совместном решении министерства внутренних дел, юстиции и народного просвещения издание было признано распространителем вредных идей, а сотрудники редакции – членами тайного общества. Последние месяцы жизни Салтыков-Щедрин провел в постели, гостям просил передать: «Я очень занят – умираю». Умер Михаил Евграфович в мае 1889 от осложнений, вызванных простудой. В соответствии с просьбой в завещании, Салтыков-Щедрин был похоронен рядом с могилой Ивана Сергеевича Тургенева. |

Лайк (1) |

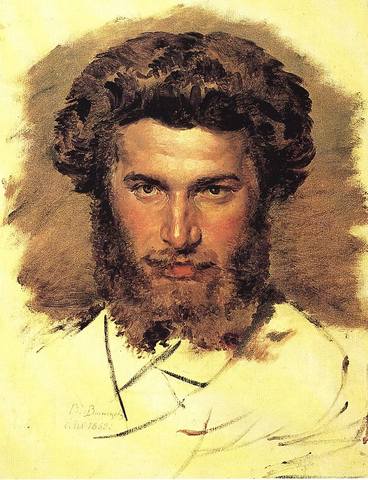

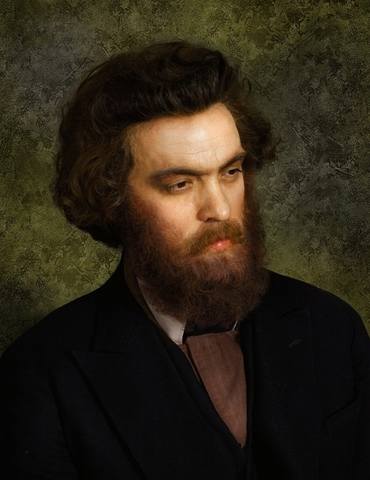

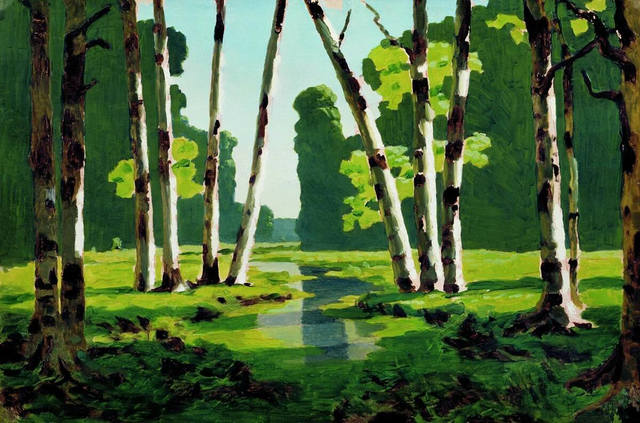

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 27 января 180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи.  Портрет работы В.Васнецова. Архип Иванович Куи́нджи (при рождении Куюмджи родился (15 (27) января 1841года, в местечке Карас (Карасёвка), Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя,в семье бедного сапожника-грека. В переводе с урумского фамилия Куинджи означает «золотых дел мастер». В метрике он значился под фамилией Еменджи — «трудовой человек». Жил он бедно, рано лишился родителей, поэтому работать Архип начал с самого раннего детства.С помощью родственников Архип выучился у учителя-грека греческой грамматике, затем, после домашних занятий, некоторое время посещал городское училище. По воспоминаниям товарищей, учился он плохо, зато уже тогда увлекался живописью и рисовал на любом подходящем материале — на стенах, заборах и обрывках бумаги.  В 14 лет Куинджи попытался поступить учеником к Айвазовскому, но тот его не оценил и разрешал лишь толочь краски и помогать по дому. Через два месяца он вернулся домой и устроился работать ретушёром, где проработал целых три года. В 1860 году он уехал в Таганрог, где опять устроился на работу ретушёром в фотостудию. В 24 года он совершил первую попытку поступить в Академию художеств, но она, а также следующая, окончились неудачами. В 1868 году он выставился с картиной «Татарская сакля в Крыму» на выставке, где его заметили из Совета Академии художеств и дали звание свободного художника.  Картина просто ошеломила публику и определила особый путь автора в искусстве. С неё Куинджи начал свою «погоню за светом» — он стремился достичь полной иллюзии естественного освещения. В 1870 году Куинджи закончил академию. В это же время он знакомится со многими известными художниками, и, именно с этого момента начинается рассвет его творчества. В наивысшей степени это проявилось в картине «Ночь на Днепре» (1880 г.) со сверкающей лунной дорожкой, прорезающей бархатную тьму.  Увлечение идеями передвижников привело Куинджи к созданию таких работ, как «Осенняя распутица» (1872, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), за которую он получил звание классного художника,  «Забытая деревня» (1874, Государственная Третьяковская галерея, Москва),  «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875, Государственная Третьяковская галерея, Москва). В этих картинах преобладала социальная идея, стремление выразить свои гражданские чувства, поэтому они были написаны в тёмных мрачных цветах. Правда, последняя картина выделялась среди них и прочих передвижнических пейзажей более разнообразной красочной гаммой и усложнёнными колористическими решениями, что несколько снимало ощущение тяжести и унылости и привносило в работу оттенок сочувствия к изображённым героям. Все эти работы были выставлены в рамках выставок Товарищества передвижников и имели большой успех. О Куинджи и его работах заговорили, и он, поверив в свои силы, перестал посещать занятия в Академии. Однако Куинджи вовсе не был бездумным воспроизводителем идей передвижников. С 1870 года художник неоднократно бывал на острове Валаам, любимом месте петербургских пейзажистов, и в 1873 году создал два замечательных пейзажа «На острове Валааме» (Государственная Третьяковская галерея, Москва)  и «Ладожское озеро» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), которые стали своеобразным прорывом в передвижническом пейзаже и в какой-то мере отходом от него. Картина «На острове Валааме» выделялась реалистической передачей природы и использованием романтических элементов — тревожной светотени, условного грозового неба и таинственного мерцания сумрака. Полотно экспонировалось на академической выставке, затем — в Вене и, в конце концов, стало первой картиной Куинджи, которую купил для своей коллекции П. М. Третьяков. Картина «Ладожское озеро» привлекала к себе внимание, помимо изящного, лёгкого и тонко написанного пейзажа, эффектом каменистого дна, просвечивающегося сквозь прозрачную воду.  С ней был связан громкий скандал, разразившийся спустя десять лет: в 1883 году появилась картина Р. Г. Судковского «Мёртвый штиль», в которой был применён такой же приём. Куинджи обвинил Судковского в плагиате, поссорился с ним, хотя до этого случая художники дружили, и потребовал, чтобы в прессе, ставившей «Мёртвый штиль» в один ряд с его лучшими произведениями, уточнили момент об авторском праве, принадлежавшем ему. В скандал были втянуты и другие петербургские художники, одни из которых выступили на стороне Судковского, другие — на стороне Куинджи. Крамской и Репин открыто называли «Мёртвый штиль» «прямым заимствованием». В конце концов победа осталась за Куинджи. В 1875 году обвенчался с Верой Кетчерджи-Шаповаловой, которую любил с детства.  В 1875 году Куинджи приняли в члены Товарищества передвижников, однако уже со следующего года живописец отказался от идей передвижничества в своих картинах. Главным для него стало стремление не истолковывать жизнь, подобно передвижникам, а наслаждаться ею, её красотами, а также в какой-то степени «перетолковывание жизни согласно своим представлениям о прекрасном». В 1878 году на Всемирной выставке в Париже в присутствии четы Куинджи были представлены произведения художника, вызвавшие всеобщее восхищение как публики, так и критики. Все отмечали в его работах отсутствие иностранного влияния. Известный критик и защитник импрессионизма Эмиль Дюранти называл Куинджи «самым интересным между молодыми русскими живописцами, у которого более, чем у других, чувствуется оригинальная национальность В этом же году художник начал работать над картиной «Вечер на Украине», над которой трудился 23 года.   В 1879 году Куинджи представил публике своеобразную трилогию пейзажей «Север», «Берёзовая роща» и «После дождя» (все — Государственная Третьяковская галерея, Москва). 21 марта 1879 года А. И. Куинджи и М. К. Клодт были избраны в ревизионную комиссию Товарищества передвижников, но уже к концу года Куинджи окончательно порвал с передвижниками. Поводом к разрыву послужила анонимная статья в одной из газет, где критик резко отзывался о творчестве Куинджи и в целом о Товариществе передвижников. В частности, Куинджи обвинялся в однообразии, злоупотреблении особым освещением при подаче картин и стремлении к чрезмерной эффектности. Спустя некоторое время стало известно имя критика — им оказался Клодт. Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищества передвижников, однако поняв, что того не исключат (Клодт был профессором Академии художеств), сам объявил о выходе из состава Товарищества, несмотря на то, что его уговаривали остаться. Одним из последствий выхода Куинджи из Товарищества стала устроенная им в октябре-ноябре 1880 года в Обществе поощрения художеств выставка одной картины «Лунная ночь на Днепре» (1880, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).  Художник очень тщательно подошёл к организации выставки: задрапировал в зале окна и осветил картину лучом электрического света. Произведение имело небывалый успех и вызвало настоящий ажиотаж среди публики: оно поражало новыми, эффектными цветосочетаниями. Живописец по-новому раскрыл возможности пейзажа, преображая, очищая и возвышая реальность. Он добивался необычайной интенсивности и яркости красок, новых цветовых решений. Характерны для него многочисленные «солнечные» картины и эскизы (в их числе «Берёзовая роща», 1879 г.).  В 1886 году художник купил за 30 тысяч рублей участок в Крыму площадью 245 десятин возле посёлка Кикенеиз и первое время жил там с женой уединённо в шалаше. Со временем на этом участке возникло небольшое имение Сара Кикенеиз, куда Куинджи часто приезжал со своими учениками для проведения летней практики на пленэре. В 1901 году Куинджи нарушил затворничество и показал своим ученикам, а затем и некоторым друзьям четыре картины — законченный «Вечер на Украине» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Христос в Гефсиманском саду» (1901, Воронцовский дворец-музей, Алупка),  третий вариант «Берёзовой рощи» (1901, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск) и уже известную «Днепр утром».  Как и ранее, полотна привели зрителей в восторг, и о художнике снова заговорили. В ноябре того же года была устроена последняя публичная выставка работ живописца, после которой никто уже не видел его новых картин до самой его смерти. Последнее десятилетие жизни ознаменовалось для Куинджи созданием таких шедевров, как «Радуга» (1900—1905, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург),  эскизы и этюды к которой он начал писать ещё в конце XIX века, «Красный закат» (1905—1908, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и «Ночное» (1905—1908, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).  Летом 1910 года, находясь в Крыму, Куинджи заболел воспалением лёгких. С разрешения врачей жена перевезла художника в Санкт-Петербург, но, вопреки надеждам на выздоровление, болезнь прогрессировала — сказалось больное сердце. Умер Архип Иванович Куинджи 11 (24) июля 1910 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище.  На могиле установили бронзовый бюст и надгробие — гранитный портал с мозаичным панно, изображающим мифическое Древо жизни, на ветвях которого вьёт гнездо змея. Края панно были обрамлены резьбой в стиле древних викингов. В создании надгробия участвовали А. В. Щусев (проект), В. А. Беклемишев (бюст) и Н. К. Рерих (эскиз панно), сама же мозаика была набрана в мастерской В. А. Фролова. В 1952 году прах и надгробие были перенесены на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры. Весь свой капитал художник завещал Обществу имени Куинджи, основанному по его инициативе вместе с К. Я. Крыжицким в ноябре 1908 года для поддержки художников. Жене назначалась ежегодная пенсия в размере 2500 рублей. В завещании также были упомянуты все живые на тот момент родственники художника, часть денег была пожертвована церкви, в которой его крестили, для основания школы его имени. |

Лайк (2) |

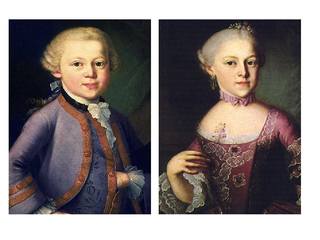

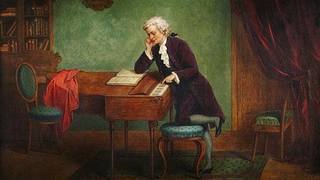

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 27 января 265 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.  Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791 гг.) – великий австрийский композитор, дирижер, представитель Венской классической школы музыки. За свою весьма краткую жизнь написал более 600 музыкальных произведений, первые из которых были написаны в раннем детстве. Чудо-ребёнок по имени „Вольферль“. Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в „Доме Хагенауера“ (ул. Гетрайдегассе 9) в Зальцбурге. Из семи детей „Придворного Зальцбургского камерного музыканта“ Леопольда Моцарта и Анны Марии Вальбурги в живых остались только Вольфганг Амадей и его старшая сестра Мария Анна, прозванная „Наннерль“.  Оба ребёнка обладали необыкновенным музыкальным талантом, поэтому их отец не стал уделять большое внимание собственной карьере. Путешествия молодого Моцарта.  Начиная с 1762 года честолюбивый отец представляет своих высокоодарённых детей при императорских дворах Европы.  Уже в шестилетнем возрасте маленький Моцарт отправляется в большое путешествие по Западной Европе – от Германии, Бельгии и Франции до Лондона. В Италии он должен усовершенствовать своё музыкальное мастерство. Зальцбургские годы.  В молодости Моцарт был концертмейстером Зальцбургской придворной капеллы сначала без оклада, а с 1772 года с окладом денежного содержания. Тщетно пытаясь найти другое место службы, он отправляется в Италию, Вену и Мюнхен. Осенью 1773 года семья Моцартов переезжает в дом на пл. Ганнибала – в настоящее время Жилой дом Моцарта на пл. Макартплатц 8. Разрыв с Зальцбургским князем-архиепископом. После смены правления в Зальцбурге в 1772 году Моцарт ведёт упорядоченный образ жизни. При князе-архиепископе Иерониме фон Коллоредо в 1779 году он занимает должность придворного органиста. После премьеры оперы „Идоменей“ в начале июня 1781 года в Мюнхене Моцарт порывает со службой у князя-архиепископа. Переезд в Вену и создание семьи.  В Вене Моцарт начинает жить как свободный пианист, оперный композитор и учитель. 4 августа 1782 года вопреки воли своего отца он женится на Констанце Вебер. Вместе они совершают поездки в Зальцбург и Прагу. Из их шести детей только Карл Томас и Франц Ксавер Вольфганг достигают взрослого возраста. Ранняя смерть Моцарта.  Одним из последних успехов Моцарта была его коронационная опера „Милосердие Тита“ (KV 621), премьера которой состоялась 6 сентября 1791 года в Праге. Вскоре после премьеры оперы „Волшебная флейта“ (KV 620) в венском театре „Фрайхаус“ Моцарт заболевает. Он умирает 5 декабря 1791 года в возрасте 35 лет в Вене от „горячечной лихорадки с сыпью“. Его „Реквием“ (KV 626) остаётся незавершённым. |

Лайк (1) |

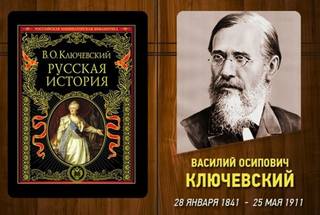

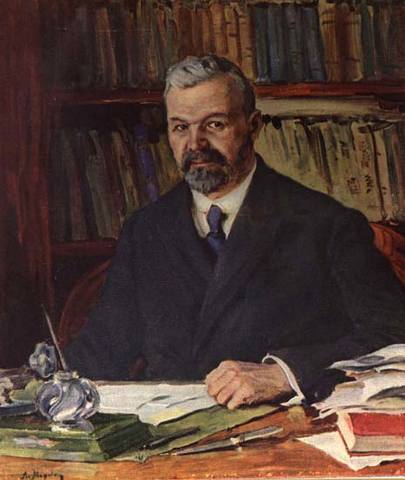

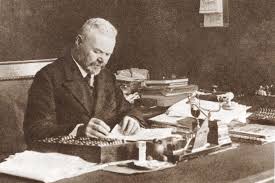

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 28 января 180 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича Ключевского.  28 января исполняется 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского, крупнейшего русского историка, заслуженного профессора Московского университета, академика, председателя Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Ключевский – автор множества научных работ, в том числе фундаментального «Курса русской истории». Родился Василий Осипович Ключевский 28 января 1841 г. в бедной семье сельского священника пензенской губернии. Когда он был ребенком, семью постигло несчастье. Отец, возвращаясь с базара, на который ездил на подводе, попал в грозу. Лошади, по-видимому испугались толи грома, толи молний и понесли. Не справившись с управлением, отец Василия упал с воза. Да так упал, что потерял сознание, и к несчастью лицом в грязь. Сильный дождь, размытые дороги, потоки воды. Не приходя в сознание, он захлебнулся – утонул. Не дождавшись возвращения кормильца, вся семья пошла его искать. Первым нашел его маленький Василий. Шок от пережитого его так потряс, что он стал ужасно заикаться. Мать с тремя детьми оказалась в отчаянном положении. В качестве милости, ее взяла на содержание пензенская епархия, а друг семьи предоставил в Пензе убогий домишко для проживания. Жизнь впроголодь. Учеба в духовном училище, в котором из-за сильного заикания был в отстающих и в немилости. Таково отрочество Ключевского. Понимал, что его терпят из жалости, как сироту. Священник не может быть заикой – профессия не позволяет. Так что и мать Василия, и он сам ждали, что могут отчислить в любой момент. На самостоятельное образование в семье денег не было. К счастью, мать смогла уговорить одного из старших учеников заниматься с заикой. Не профессиональный логопед сделал чудо. Хотя следы заикания и остались на всю жизнь, но появившаяся манера речи, выдержка пауз, интонации, акценты, все это сформировало блестящего оратора. Долгая и упорная борьба с заиканием позволила отточить дикцию, ясность и выразительность речи. Все это заложило тот фундамент, который впоследствии восхищал современников, слушателей лекций профессора Ключевского. Но прежде чем собирать аншлаги в аудиториях и писать историю России, Василию надо было еще раз переломить судьбу.  После училища он продолжал обучение в Пензенской семинарии. Условием епархии, взявшей на содержание семью Ключевских, было то, что мальчик станет священником. В 19 лет, за год до окончания семинарии интуиция, амбиции, желание Василия подсказали ему, что не в церковном служении его путь. У него был один только вариант бросить семинарию и попытать счастье в экзаменах в университет. Если бы он закончил семинарию, то по условиям и законам должен был бы принять духовное звание и находится в нем не менее четырех лет. Вариантов не было. Либо пан, либо пропал. Его поступок, заявление об отчислении за год до конца семинарии, будучи успешным учеником, возмутил руководство. Его формальные объяснения, ссылка на здоровье и стесненные финансовые обстоятельства не вызывали доверия. Епархия оплатила его образование и хотела получить своё, а он вздумал улизнуть. Его лишили стипендии, начались придирки и давление. Но чудо и тут не оставило Ключевского. Высшее руководство неожиданно утвердило увольнительную.  В 1861 г. Ключевский в Москве, студент университета. Так встал на свой путь один из ярчайших представителей отечественной исторической науки. Вся дальнейшая жизнь его связана с Москвой, а еще уже с районом Якиманки. Долгие годы он жил в разных домах на Большой и Малой Полянке (то там где сейчас метро, то там, где стрелка улиц Якиманка/Полянка, то дальше в переулках) и наконец, последние 15 лет на Житной улице дом10. Не сохранился, как и все другие. В 1865 году Ключевский окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Сказания иностранцев о Московском государстве». За эту работу его наградили золотой медалью и оставили при кафедре «для приготовления к профессорскому званию». В 1879 году Ключевский начал читать курс русской истории в Московском университете, а в 1882, защитив докторскую диссертацию «Боярская дума Древней Руси» стал профессором. На его лекции ходили не только студенты, но и самая широкая публика.  Ключевский обладал поразительной памятью. Однажды, поднимаясь на кафедру для доклада на публичном научном торжестве, он споткнулся о ступеньку и выронил листки с записями, которые разлетелись, бросившиеся их собирать слушатели перемешали их ещё больше. Присутствовавшая там супруга Ключевского успокоила: «Он всё помнит наизусть». Это оказалось правдой.  Был женат на Анисье Михайловне Бородиной (1837—1909). От этого брака был сын — Борис, окончивший исторический и юридический факультеты Московского университета. Со 2 июля 1903 года по 1917 год числился помощником у присяжного поверенного П. П. Коренева. Остались воспоминания о нем, как, о рассказчике, который как будто сам, побыв в древнем Новгороде или при дворе Екатерины рассказывает об увиденном. Другими яркими чертами его как лектора было остроумие и артистизм.  Сегодня на его труды и исследования, как на авторитетный источник, ссылаются множество издательств и ученых. Василий Ключевский должен был стать священником. Однако уже на последнем курсе епархии он отчислился, чтобы стать студентом Московского университета. Увлеченный историей студент, а затем преподаватель, написал множество научных трудов, а на его лекции выстраивались очереди. В. О. Ключевский умер 12 (25) мая 1911 в Москве, после неудачной операции, работая до самого конца над статьями о падении крепостного права. Для диссертации «Древнерусские жития святых как исторический источник» историк самостоятельно изучил более 5 тысяч летописей. Над пятитомным «Курсом русской истории» В. Ключевский работал более 30 лет. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | Февраль. Название месяца февраль – латинское по происхождению. Февраль в Древнем Риме заканчивал год, поэтому в конце месяца древние римляне устраивали большой праздник, на котором приносили жертвы покровителю стад богу Фебрусу. Отсюда и название месяца. Древнерусское название февраля – лютый. В феврале выпадает много снега, стоят лютые морозы.  1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, он возглавлял страну с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.  Один из самых противоречивых и неоднозначных политиков, он сыграл колоссальную роль в новой российской истории. Защитник свободы слова, партийный босс, строитель и достаточно жесткий в некоторых моментах Ельцин до сих пор обсуждается среди современников.  Первый президент пришел к власти на фоне распада СССР, во времена экономического и политического кризисов во всех постсоветских государствах. При Ельцине Россия столкнулась с бандитизмом и нищетой 90-х, обрела новую Конституцию, прошла через чеченский конфликт и пережила дефолт 1998 года. Ельцин запомнился непопулярными реформами, попыткой построить новую Россию, лозунгом «Голосуй сердцем» и фразой «Я устал, я ухожу», которую ему приписывают до сих пор, хотя именно в этой формулировке он ее никогда не произносил. Политика Ельцина стала сочетанием жесткого подхода и либерального курса, и однозначных выводов об успехе или провале подобного метода до сих пор не сделано. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 5 февраля 170 лет со дня рождения русского издателя просветителя Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934).  Вначале ХХ века имя Ивана Сытина знала вся Россия. За свою жизнь он издал совокупный тираж в 500 миллионов книг: в каждом доме был сытинский букварь, благодаря его издательству миллионы детей узнали о сказках братьев Гримм и Шарля Перро, он первым начал печатать полные собрания сочинений русских классиков. Его называли «американцем» за любовь к техническим новинкам — дома же он оставался патриархальным отцом большого семейства. Иван Дмитриевич Сытин родился 24 января (5 февраля) 1851 года в с. Гнездниково, Солигаличского уезда, Костромской губернии в семье волостного писаря Дмитрия Герасимовича Сытина и его жены, Ольги Александровны. Иван был старшим из четырёх детей в семье: после него родились сёстры Серафима и Александра и брат Сергей. Учился в школе всего три года; впоследствии А. П. Чехов писал о нём: «Это интересный человек. Большой, но совершенно безграмотный издатель, вышедший из народа» Вспоминая детство, Иван Дмитриевич сетует, что, пока его сверстники пасли коз и гусей, он, писаренок, сидел дома, вызывая насмешки и зависть у сверстников. Из школы он вынес знание Псалтири и Часослова и ненависть к книге и учебе. Заставить себя учиться он так и не смог и, если верить современникам, до конца дней писал с ошибками. Зато с коммуникабельностью и коммерческой хваткой проблем не было.  С 12 лет Иван, после переезда семьи в Галич, был отдан на работу помощником в лавку дяди на Нижегородской ярмарке.Иван нашел себя: бегал по поручениям, подносил товар, работал зазывалой.В 1866 году родственник был очень доволен помощником и посоветовал ему ехать в Москву — устроиться там.  Это была лавка купца Петра Николаевича Шарапова. Одна из тех бесчисленных лавок, где торговали лубочными книжками. Ее ассортимент едва ли превышал полторы сотни наименований. Торговля лубочными книжками была делом малоприбыльным и малопочетным. При лавке имелась небольшая литография, и часть лубков здесь же и печатали. Главными покупателями были офени, которые, забирая небольшие партии товара, развозили его по всей стране. Торговые операции отчасти носили меновой характер. Ярко раскрашенные книжки меняли на домашний холст, сушеные грибы и прочие деревенские радости. Эти продукты натурального обмена офени сдавали книготорговцу, которому предстояло думать об их реализации. Так что расчет с контрагентом был непростой задачей.  Общаться с этими народными коммерсантами входило в обязанности коммуникабельного подростка. Он кормил офеней в трактирах, водил в баню (так традиционно отмечалось завершение сделки), а несколько раз ему приходилось сопровождать груженные книгами телеги до Харькова. Не довольствуясь общепринятыми каналами распространения, он начал расширять сеть агентов, вербуя распространителей среди покупателей, что привело к ее стремительному росту. Некоторые мемуаристы говорят о 6 тыс. сытинских распространителей, хотя мне трудно поверить в эту цифру. Несомненно лишь то, что агентов было действительно много и что для многих крестьян эта мелкооптовая торговля оказалась социальным лифтом. Пожилой Петр Шарапов охотно отправлял своего энергичного приказчика в деловые поездки.  Сытин пытался понять, что действительно нужно людям, пришедшим непонятно за какой книгой. Ведь большинство покупателей составляли не шибко грамотные крестьяне, которые должны были на всю деревню накупить увлекательного чтива с яркими картинками. Получив полное удовлетворение, крестьяне рекомендовал лавку знакомым. Сарафанное (в данном случае скорее кафтанное) радио работало прекрасно, и от покупателей не было отбоя. В результате неликвидные книги возвращались в Москву, но, поскольку оборот лавки существенно вырос, это уже никого не волновало. Иван Сытин довольно быстро приобрел репутацию перспективного купца, и следующим его шагом должен был бы стать уход из книжной торговли, которая, как знали все, не могла принести серьезные деньги. Но менять род деятельности Сытин категорически не хотел. В конце концов он отделился от Петра Шарапова и даже обзавелся суперсовременным французским станком, который мог печатать цветные иллюстрации. Это был нетривиальный ход: вложиться в дорогущую технику, предназначенную для выпуска качественных иллюстрированных книг, и печатать на ней лубочные картинки. Книжный рынок был уже поделен, и даже ниша «мещанской литературы» (всевозможные любовные истории и леденящие кровь детективы) была для начинающего книгоиздателя недоступна. А вот на лубочном фронте возможности для прорыва были. И, приобретя станок, который стоил в несколко раз больше, чем те, на которых обычно печатались лубки, Сытин не только отказывался от штата работников, которые вручную раскрашивали картинки, но и получал возможность предложить публике продукт яркий, модный, выгодно отличающийся от товара конкурентов. Три первых лубка, выпущенных Иваном Сытиным, представляли собой классическую патриотическую попсу: «Петр Первый за учителей своих заздравный кубок поднимает», «Суворов играет в бабки с деревенскими ребятишками» и «Как наши предки славяне крестились в Днепре и свергали идола Перуна». И по сюжету, и по исполнению эти картинки несколько отличались от того лубка, который мы знаем по художественным альбомам. Сытин не жаловал архаику, и его листы были больше похожи на академические картины, чем на народную гравюру.  Но по-настоящему новая литографическая машина показала свои возможности в 1877 году, когда началась Русско-турецкая война. Буквально на другой день после начала войны Сытин приступил к печатанию литографических копий карт с обозначением укреплений и расположения воинских частей. Эти карты имели общий заголовок «Для читателей газет. Пособие». Это была гениальная идея. Дело в том, что ежедневные газеты не имели технической возможности помещать на своих страницах иллюстрации, а читать отчеты о военных действиях и представлять, что происходит, не заглядывая в карту, довольно сложно. Конкурентам Сытина понадобилось три месяца, чтобы понять, какое золотое дно нашел никому не известный книгоиздатель. А когда конкуренты наладили производство карт, оказалось, что оптовики уже привыкли брать этот товар у Сытина. Иван Дмитриевич пытался привлекать к изготовлению лубков известных художников. Первым был скульптор Иван Микешин (автор памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге и 1000-летию России в Новгороде). И хотя это сотрудничество быстро прекратилось (Микешина не удовлетворило качество воспроизведения его рисунков), сам факт привлечения художника-профессионала такого уровня к производству народных картинок очень важен. И это был далеко не последний опыт Ивана Сытина такого рода. Сейчас уже трудно сказать, чего в его деятельности было больше — красивых бизнес-идей или же просветительского пафоса. Сытин работал на самый массовый и, в общем-то, самый примитивный по структуре спроса рынок, но при этом стремился соответствовать стандарту качества, а по возможности и воспроизводить внешние черты изданий, рассчитанных на более образованную публику. В модернизирующейся стране это было совершенно правильной стратегией. Крестьянин по происхождению (купеческое звание Сытин получил в 1882 году), он очень хорошо представлял свою аудиторию и умудрялся не только соответствовать ее вкусам, но и быть чуть впереди своих читателей. Впереди ровно настолько, чтобы его книжная продукция воспринималась как модная и современная. Ну какому лубочному издателю пришло бы в голову участвовать во Всероссийской торгово-промышленной выставке? А Сытин решил участвовать, одарил царскую семью, посетившую его экспозицию, детскими книжками и получил серебряную медаль — высшую награду, на которую по закону мог претендовать представитель крестьянского сословия.  Первым шагом в большой бизнес стало для Ивана Сытина издание Всеобщего календаря. Календари, а на самом деле ежегодники, включающие в себя и сведения о продолжительности дня и ночи, и церковный календарь, и список государственных праздников, и сведения об элите государства, читали даже те, кто ничего не читал. В 80-е годы XIX века, когда Сытин задумывал свой календарный проект, в этой нише доминировал Крестный календарь Алексея Гатцука. Это издание было довольно изысканным и респектабельным — с ним сотрудничали, к примеру, такие историки, как Михаил Погодин и Осип Бодянский. Сытин же хотел сделать календарь, ориентированный на вкусы и потребности грамотного и полуграмотного крестьянства. А поскольку вплоть до большевистской индустриализации Россия оставалась крестьянской страной, аудитория такого издания была колоссальной.  В 1876 году Сытин женился на купеческой дочери Евдокии Ивановне Соколовой (в браке родилось 6 сыновей и 4 дочери) и получив в приданое четыре тысячи рублей и взяв три тысячи рублей (на полгода) у бумажного фабриканта М. Г. Кувшинова, в том же году приобрёл свою первую французскую литографическую цветную машину и открыл 7 декабря 1876 года на Воронухиной горе возле Дорогомиловского моста литографическую мастерскую. За календарем-книгой последовал отрывной календарь, с которым, впрочем, произошел серьезный конфуз. В 1890 году на одной из фабрик в Ярославле произошла крупная стачка, и, когда власти стали разбираться в ее причинах, выяснилось, что одна из основных — помещенная в календаре заметка, сравнивающая зарплату рабочих в разных странах. Из текста следовало, что в пересчете на рубли американский рабочий получал в день семь рублей с полтиной, английский — семь, немецкий — шесть с небольшим, а русский —70 копеек. В результате Главное управление по делам печати запретило издателям помещать в отрывных календарях любые дополнительные статьи, за исключением относящихся к церкви и астрономии. Такой запрет разрушал концепцию сытинского календаря, и, чтобы его спасти, Ивану Дмитриевичу пришлось пустить в ход все свои связи — в конце концов Александр III, похвалив сытинский календарь, запрет отменил. Ассортимент календарей быстро разрастался. В 1890 году Иван Сытин выпускал Общенародный календарь, Русский сельский календарь, Малый всеобщий календарь, Киевский календарь, Народно-сельскохозяйственный календарь, Старообрядческий календарь и многие другие. Иван Сытин одним из первых учел в своем бизнесе, что благодаря развитию школ в деревнях грамотных среди подростков стало куда больше, чем среди их родителей. В целом книжный рынок был ориентирован почти исключительно на взрослых. Литература для юношества существовала, но стоила запредельно дорого. Оценив перспективы, Иван Сытин начал массовыми тиражами печатать Жюля Верна, Конан Дойля, Фенимора Купера — в нашей стране на этих приключенческих книгах выросли поколения школьников.  В 1884 году с подачи Льва Толстого (который хотел дешёвых изданий известных авторов для продажи в первую очередь крестьянам) было создано издательство «Посредник», начавшее совместно с Сытиным выпуск по очень доступным ценам произведений Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, В. М. Гаршина и В. Г. Короленко, благодаря их активному участию в проекте. Цены доходили до 1,5 копейки для продажи книги в розницу и 90 копеек за 100 штук для продажи оптом. «Посредник» также издавал переводную художественную, духовно-нравственную литературу, популярную, справочную, альбомы по искусству, в том числе для школ. В первые четыре года существования издательство «Посредник» выпустило около 12 миллионов экземпляров книжек с произведениями самых известных русских писателей, рисунки на обложках которых выполняли известные художники (Репин, Кившенко, Савицкий и другие).  В 1891 году лубочно-просветительское предприятие Сытина было преобразовано в «товарищество на паях», то есть в акционерное общество — Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина. Чтобы возглавить такую организацию, Сытину пришлось записаться во вторую купеческую гильдию. Согласно российским законам того времени, это не только давало право заключать сделки на сумму свыше 20 тыс. рублей и ездить по городу в коляске, запряженной парой лошадей, но и освобождало от телесных наказаний. Репутация Сытина представляла собой потрясающий коктейль. Министерство внутренних дел считало его неблагонадежным субъектом, революционная общественность — мракобесом, пичкающим народ реакционными книгами, а писатели — богатым издателем, который платит нищенские гонорары. Гонорары и вправду были низкие. Иван Сытин начинал карьеру как лубочный издатель, а лубочные издатели традиционно платили авторам гроши. Обманутые писатели, конечно же, ворчали, но на удивление беззлобно. Бывший крестьянин построил медиаимперию, которая к 1914 году издавала четверть всей российской печатной продукции. Сытин печатал и газеты, и школьные учебники, и собрания сочинений классиков, и календари, и дешевую массовую литературу. И при этом оставался прижимистым бизнесменом, в равной степени дистанцировавшимся и от государства, и от оппозиционных партий.  «Мой издательский опыт и вся моя жизнь, проведенная среди книг, утвердили меня в мысли, что есть только два условия, которые обеспечивают успех книги: — Очень интересно. — Очень доступно. Эти две цели я всю жизнь и преследовал». Иван Сытин После революции капиталист Сытин остался в России. Его предприятия, конечно же, были национализированы, но он сам отделался непродолжительным арестом и даже пробовал сотрудничать с новой властью — организовывал зарубежные выставки, пытался реализовать какие-то издательские проекты. «Товарищество Сытина» национализировали, типографию на Пятницкой переименовали в Первую образцовую, а вскоре сняли с должности и самого издателя. Он закончил жизнь советским персональным пенсионером с пенсией в 250 рублей, проживавшим в квартире на Тверской. Умер 23 ноября 1934 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3928 | 6 февраля. Международный день бармена.  Международный день бармена (International Bartender's Day) — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 600 - ок. 676-684), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.  Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии. Стоит отметить, что Русской Православной церковью Святой Аманд не почитается, но сам праздник — День бармена — прижился в России и других странах постсоветского пространства и с каждым годом становится всё популярнее. Как правило, в питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания барменов в профмастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины... Также тут можно услышать истории создания различных коктейлей и других напитков и, конечно же, продегустировать оные. Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжелая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда. *** День Памяти святой блаженной Ксении Петербургской.  О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. Знаем мы, что отца блаженной звали Григорием. По достижении совершеннолетия Ксения вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в звании полковника. Душа Ксении после внезапной потери горячо любимова мужа (26 лет) «перевернулась», как говорят. Она осознала тщетность материальных ценностей на земле. Соединилась всем своим существом с мужем в царстве небесном, надела его китель просила называть Андреем, раздала всё своё имущество. Начальство мужа, разговаривая с ней, убедилось в её «полном уме и здравии», вполне сознательных действиях. Ксения блаженная Петербургская — Ангел-хранитель Петербурга, любимая и широко почитаемая Святая, которая с 26-ти лет до 71 года без крова над головой бродила по городу, помогая людям, молясь за спасение души мужа, скончавшегося без покаяния из-за внезапности смерти. Оставшись без жилья, Преподобная ходит по Петербургу, заходит к знакомым. Ночью молится загородом на поляне. Обувь сносилась, ходит босиком, обувь от людей не берёт. Прозвали босоножкой, Ксения блаженная Петербургская, Святая Ксения Санкт-Петербургская, юродивая. Но юродивой была во имя Христа. Вскоре люди заметили, кому отдаст то, что ей подали, или кому посочувствует, кого навестит, у тех сразу всё образуется к лучшему. Стали говорить Святая Ксения Петербургская, Блаженная Петербургская, Ксенюшка, Матушка Петербургская. С любовью называли Ксения босоножка Петербургская. Ксения Петербуржская в Санкт-Петербурге приняла на себя подвиг юродства, под которым скрывала свою святость. Люди с чистой душой понимали это, говоря Ксения Петербургская юродивая.  Носила зеленую юбку (как бы форму военную, поскольку Андрей был полковником). Летом, в стужу, метель ходила всё в той же одежде. Любой человек получил бы воспаление лёгких, да, вообще, как физически терпеть мороз, холод. Терпела, не болела. Однажды знакомая её нашла спящей зимой на чьей-то летней даче. У неё волосы примёрзли к стене. Такое возможно только с поддержкой Высших Сил. Значит, заслужила. Получив дар предвидения, скрывала. Прожила после мужа 45 лет без дома, скитаясь по городу. Однажды она сказала своей старой знакомой Параскеве Антоновой, той самой, которой подарила дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское кладбище: "Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал!" Параскева в недоумении пошла в сторону кладбища и вдруг увидела толпу народа. Оказалось, что экипаж задавил насмерть беременную женщину, которая успела перед кончиной разрешиться от бремени мальчиком. Параскева взяла его себе, и так как не могла нигде отыскать отца младенца, усыновила его. Воспитанный ею приемный сын почитал ее как мать и в старости берег покой Параскевы, которая благодарила блаженную за великую радость.  Скончалась Ксения около 1803 года. На могиле ее (на Смоленском кладбище) была со временем воздвигнута каменная часовня, которая и по сей день служит одной из святынь Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. Источник: https://kseniyapeterburgskaya.ru/ |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 * 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Tina1960 » КаленДарь - ни дня без праздника » КаленДарь - ни дня без праздника. [тема №102624] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |

Вношу поправки,присланные А.Снегирёвым.

Окончившие университет с золотой медалью, выпускались со званием кандидата. Дипломная работа, видимо позволяла защитить диссертацию на звание магистра, пройдя путь утверждения работы, являвшейся дипломной. К сожалению, сейчас многие этого не знают.

Кандидатских диссертаций в 19 веке не было, грубая ошибка в источнике.

(Кандидат - это человек, с отличием окончивший университет, духовную академию).

Обычно человек начинал читать лекции, его утверждали в качестве приват-доцента.

После определенного периода он защищал диссертацию на степень магистра.

После начала преподавательской деятельности ему давалась возможность подготовки

к профессорскому званию. И докторскую диссертацию он защищал, обычно, имея звание

магистра.

Сейчас всё наоборот кандидат наук выше магистра(специалиста.).

5 тысяч летописей очень крутое заявление и не соответствует правде. 5 тысяч документов

обработаны Ключевским- это возможно, но никак не летописей.

Об образовании я знаю на примере моих родственников, ну, и по статьям, посвященным этой теме.