⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 * 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 14 января - Старый Новый год. Как повелось по старому календарю, Мы каждый год меняем жизнь свою. Когда приходит Старый Новый год, Он сказку в каждый дом несет. Старый Новый год - это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два "Новых года" - по старому и новому стилю. В ночь с 13 на 14 января отмечается старый Новый год, или Новый год по юлианскому календарю - праздник, который появился в России в результате календарной реформы 1918 года.  В 988 году, после крещения Руси, в нашей стране была принята византийская система летоисчисления "от сотворения мира", или от 5508 года, и юлианский календарь. При этом наступление нового года происходило в марте и эта традиция продолжала действовать до XV века. В 1582 году Папой Римским Григорием XIII была проведена реформа по замене юлианского календаря григорианским. В результате календарь сдвинулся на 10 суток вперед. Но ряд христианских церквей, в том числе и русская, продолжали использовать юлианскую систему. В декабре 1699 года Петр Великий издал два указа о введении нового летоисчисления - текущий 7208 год от сотворения мира таким образом стал 1699 годом и о праздновании Нового года 1 января. Но при этом григорианский календарь царь вводить не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, отмечая Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства. К ХХ веку календарь России на 13 суток "отстал" от европейского. Чтобы сократить этот разрыв, 24 января 1918 года СНК РСФСР принял декрет о введении в России григорианского календаря. Документ был подписан председателем Совнаркома В.И. Лениным 26 января 1918 году. Летоисчисление по новому календарю стали называть "новым стилем", а по юлианскому - "старым". С тех пор в России, как и в большинстве других стран, Новый год встречают 1 января по григорианскому стилю. Прежняя дата (1 января по юлианскому календарю) сдвинулась на 14 января. Так возник новый неофициальный праздник, получивший название "старый Новый год". Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.  В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день и имел решающее значение для всего года, а вечер 13 декабря - Васильева вечера (также известен как Щедрец, Богатый вечер). СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, АРХИЕПИСКОП КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ. ВСЕЛЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ  Родился Василий около 330 года в Кесарии, административном центре Каппадокии, и происходил из известного рода, славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со стороны отца во время гонения Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение семи лет. Мать святого Василия, Емилия, была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель риторики, постоянно жил в Кесарии. В семье было десять человек детей, пять сыновей и пять дочерей, из них пятеро были потом причислены к лику святых: Василий, Макрина (память 19 июля) – образец аскетической жизни, оказавшая сильное влияние на жизнь и характер святого Василия Великого, Григорий, впоследствии епископ Нисский (память 10 января), Петр, епископ Севастийский (память 9 января), и праведная Феозва – диакониса (память 10 января). Первые годы жизни святой Василий провел в принадлежавшем его родителям поместье на реке Ирисе, где воспитывался под руководством матери и бабки Макрины, высокообразованной женщины, сохранившей в памяти предание о знаменитом святителе Каппадокии – Григории Чудотворце (память 17 ноября). Первоначальное образование Василий получил под руководством отца, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже перешел в школы Константинополя, где слушал выдающихся ораторов и философов. Для завершения образования святой Василий отправился в Афины – центр классического просвещения. После четырех или пяти лет пребывания в Афинах Василий Великий обладал всеми доступными знаниями. В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь.  Около 357 года святой Василий возвратился в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику. Но вскоре, отказавшись от предложения кесарийцев, желавших поручить ему обучение юношества, святой Василий вступил на путь аскетической жизни. После смерти мужа мать Василия со старшей дочерью Макриной и несколькими девственницами удалились в фамильное поместье на реке Ирисе и вели подвижническую жизнь. Василий же, приняв Крещение от епископа Кесарийского Диания, был поставлен чтецом. Раздав свое имущество бедным, святой Василий поселился недалеко от Емилии и Макрины на другом берегу реки, собрав вокруг себя иноков в общежитие. Святые Василий и Григорий подвизались в строгом воздержании: в жилище их, без кровли, не было очага, пища была самой скудной. Они сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести. От больших трудов мозоли не сходили с их рук. Из одежды Василий Великий имел только срачицу и мантию; власяницу носил только ночью, чтобы ее не было видно. В уединении святые Василий и Григорий усиленно занимались изучением Священного Писания по руководствам древнейших толкователей. В царствование Констанция (337–361) распространилось лжеучение Ария, и Церковь призвала к служению обоих святителей. Святой Василий вернулся в Кесарию. В 362 году он был рукоположен Мелетием, епископом Антиохийским в диакона, а затем, епископом Евсевием Кесарийским, в 364 году, посвящен в сан пресвитера. Святой Василий почти ежедневно совершал Богослужение. Он особенно заботился о строгом исполнении канонов Церкви, внимательно следя, чтобы в клир вступали только достойные. Для клира святой Василий добивался освобождения от податей. Все свои личные средства и доходы своей церкви он употреблял в пользу бедных; в каждом округе своей митрополии святитель создал богадельни; в Кесарии – гостиницу и странноприимный дом. Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения рано истощили силы святителя. Преставился святитель Василий 1 января 379 года в возрасте 49 лет. Незадолго перед кончиной святитель благословил святого Григория Богослова на принятие Константинопольской кафедры. Святой Амфилохий, епископ Иконийский (+ 394), в своем слове в день кончины святителя Василия Великого говорил: "Не без причины и не случайно божественный Василий разрешился от тела и преставился от земли к Богу в день Обрезания Иисуса, празднуемый между днем Рождества и Крещения Христова. Поэтому сей блаженнейший, проповедуя и восхваляя Рождество и Крещение Христово, превозносил обрезание духовное, и сам, совлекшись тела, удостоился вознестись ко Христу именно в священный день воспоминания Обрезания Христова. Посему-то и установлено в настоящий день ежегодно чтить память Великого празднованием и торжеством". *** 14 января Праздник - Обрезание Господне.  На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками (Быт. 17, 10 - 14; Лев. 12, 3). При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк. 1, 31 - 33; Лк. 2, 21). По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся (Кол. 2, 11 - 12).  Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон празднику написан преподобным Стефаном Савваитом (память 28 октября). Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога с людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать Своего служения делу спасения мира (Мф. 1, 21; Мк. 16, 17; Мк. 9, 38-39; Лк. 10, 17; Деян. 3, 6 Деян. 3, 16; Фил. 2, 9-10). Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и "обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым" (Кол. 2, 11). Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом. *** 14 января 135 лет со дня рождения американского детского писателя Хью ЛОФТИНГА(Hugh John Lofting) (1886-1947).  Создатель цикла произведений о докторе Дулиттле, ставшего прототипом доктора Айболита.    «История доктора Дулиттла» (1920),«Кухонная энциклопедия поросенка Габ-Габа» (1932), «Стихи про овсянку» (1924) «Томми, Тилли и миссис Таббс» (1936) и др. |

Лайк (2) |

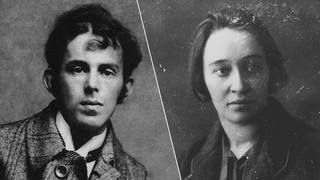

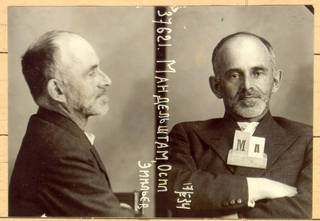

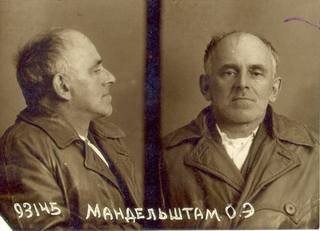

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 15 января 130 лет со дня рождения поэта,прозаика и переводчика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938).  Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в еврейской семье. Отец будущего поэта был мастером перчаточного дела, купцом. В 1897 году Осип Эмильевич вместе с семьей переехал в Петербург. В 1900 году Мандельштам поступил в Тенишевское училище. В 1907 году несколько месяцев посещал лекции в Санкт-Петербургском университете. Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки, В кустах игрушечные волки Глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, О, тихая моя свобода И неживого небосвода Всегда смеющийся хрусталь! 1908 г. В 1908 году Осип Эмильевич уезжает во Францию, поступает в Сорбонну и Гейдельбергский университет. В этот период Мандельштам, биография которого как писателя только начиналась, посещает лекции Ж. Бедье, А. Бергсона, увлекается творчеством Ш. Бодлера, П. Верлена, Ф. Вийона. Нежнее нежного Лицо твоё, Белее белого Твоя рука, От мира целого Ты далека, И все твое — От неизбежного. От неизбежного Твоя печаль, И пальцы рук Неостывающих, И тихий звук Неунывающих Речей, И даль Твоих очей. 1909 г. В 1911 году из-за сложного финансового положения семьи Мандельштаму пришлось вернуться в Петербург. 10 сентября 1911 года был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, где обучался с перерывами до 1917 года. Для того чтобы обойти квоту на иудеев при поступлении в университет, Мандельштам крестился у методистского пастора в Выборге.Учился безалаберно, курс не окончил. В 1911 году познакомился с Анной Ахматовой, бывал в гостях у четы Гумилёвых. Ахматова. В пол-оборота, о печаль, На равнодушных поглядела. Спадая с плеч, окаменела Ложноклассическая шаль. Зловещий голос — горький хмель — Души расковывает недра: Так — негодующая Федра — Стояла некогда Рашель. 1914 г. В 1910 году стихотворения Осипа Эмильевича были впервые опубликованы в петербургском журнале «Аполлон». Раннее творчество Мандельштама тяготеет к символистской традиции. В 1913 году увидел свет дебютный сборник стихов поэта – «Камень», который затем дописывался и переиздавался в 1916 и 1921 годах. В это время Мандельштам принимает активное участие в литературной жизни Петербурга, знакомится с Б. Лившицем, Мариной Цветаевой. Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза,— Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. 1909 г. В 1914 году биография Мандельштама пополнилась важным событием – писатель был избран членом Всероссийского литературного общества. В 1918 году поэт сотрудничал в газетах «Страна», «Вечерняя звезда», «Знамя труда», работал в «Наркомпросе». После Октябрьской революции работал в газетах, в Наркомпросе, ездил по стране, публиковался в газетах, выступал со стихами, обрёл успех. В 1919 году во время путешествия в Киев Мандельштам посещает поэтическое кафе «ХЛАМ», где знакомится со своей будущей женой, художницей Надеждой Хазиной. Во время гражданской войны писатель скитался с Хазиной по России, Украине, Грузии. У Осипа Эмильевича был шанс сбежать с белогвардейцами в Турцию, однако он предпочел остаться в России. В 1922 году Мандельштам и Хазина женятся.  Рояль. Мы сегодня увидали Городок внутри рояля. Целый город костяной, Молотки стоят горой. Блещут струны жаром солнца, Всюду мягкие суконца, Что ни улица — струна В этом городе видна. 1921 г. Близко знавший его Н. Чуковский оставил о нём этого периода такие воспоминания: «Мандельштам был невысокий человек, сухощавый, хорошо сложенный, с тонким лицом и добрыми глазами. Он уже заметно лысел, и это его, видимо, беспокоило…» Стихи Мандельштама периода революции и Гражданской войны вошли в сборник «Tristia» (1922 г.). В 1923 году вышли сборники «Вторая книга» и третье издание «Камня». В 1925 году увидела свет автобиографическая повесть писателя «Шум времени». В 1927 была закончена повесть «Египетская марка». В 1928 году вышли последние прижизненные книги Мандельштама – «Стихотворения» и «О поэзии». В советский период творчества у Мандельштама вышло 8 книг из 10, хотя договоров с издательствами он заключил больше. Получал авансы, которые не вернул. Кроме того, с 1924-го по 1931 год Мандельштамы получали специальные пайки, продовольственные и имущественные, и обслуживались в Кремлёвской больнице. Ленинград. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных. 1930 г. Самостоятельно изучал итальянский язык, читал в подлиннике «Божественную комедию». Программное поэтологическое эссе «Разговор о Данте» писалось в 1933 году. Мандельштам обсуждал его с А. Белым. В 1933 году Мандельштам написал антисталинскую эпиграмму, за которую был отправлен в ссылку. Эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны» он прочёл полутора десяткам человек.Кто-то из слушателей донёс на Мандельштама. Мы живём, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, Только слышно кремлевского горца — Душегубца и мужикоборца. Борис Пастернак называл этот поступок самоубийством: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому» Во время следствия он назвал всех, кому прочитал роковое стихотворение, однако никто из них по его делу привлечён не был.  Уже 26 мая поэт был осуждён на ссылку в Чердынь (Пермский край). Осипа Мандельштама сопровождает жена, Надежда Яковлевна Хазина. Супруги прибывают в Чердынь 3 июня и временно поселяются в больнице, из окна которой вскоре выбросился Мандельштам. Надежда Яковлевна писала во все советские инстанции и ко всем знакомым, в том числе к Николаю Бухарину, с которым Мандельштам был дружен. В этот момент Сталин понял, что дело Мандельштама направлено против него, и поставил на письме Бухарина резолюцию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие…» В результате вмешательства в дело Сталина Мандельштаму разрешили самостоятельно выбрать место для поселения. Мандельштамы выбрали Воронеж. Жили в нищете, изредка им помогали деньгами немногие не отступившиеся друзья. Время от времени О. Э. Мандельштам подрабатывал в местной газете, в театре. В гостях у них бывали близкие люди, мать Надежды Яковлевны, артист В. Н. Яхонтов, Анна Ахматова. Здесь он писал знаменитый цикл стихотворений (т. н. «Воронежские тетради»). Во время ссылки Мандельштам написал оду, восхваляющую Сталина. С 1934 по 1937 год писатель находится в ссылке в Воронеже. Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чортова — Как её ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо. Мало в нём было линейного, Нрава он не был лилейного, И потому эта улица Или, верней, эта яма Так и зовётся по имени Этого Мандельштама…… 1935 год. В мае 1937 года закончился срок ссылки, и поэт неожиданно получил разрешение выехать из Воронежа. Они с женой возвратились ненадолго в Москву. В заявлении секретаря Союза писателей СССР Владимира Ставского 1938 года на имя наркома внутренних дел Н. И. Ежова предлагалось «решить вопрос о Мандельштаме», его стихи названы «похабными и клеветническими». Иосиф Прут и Валентин Катаев были названы в письме как «выступавшие остро» в защиту Осипа Мандельштама. В начале марта 1938 года супруги Мандельштам переехали в профсоюзную здравницу Саматиха (Егорьевский район Московской области, ныне отнесено к Шатурскому району). Там же в ночь с 1 на 2 мая 1938 года Осип Эмильевич был арестован вторично и доставлен на железнодорожную станцию Черусти, которая находилась в 25 километрах от Саматихи. Оттуда его доставили во Внутреннюю тюрьму НКВД. Вскоре его перевели в Бутырскую тюрьму.  2 августа Особое совещание при НКВД СССР приговорило Мандельштама к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 8 сентября он был отправлен этапом на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам, не дожив совсем немного до своего 48-летия, скончался от тифа в пересыльном лагере на Второй речке (сейчас окрестности Владивостока). Место захоронения поэта неизвестно. Предвидением собственной судьбы стало переведённое Мандельштамом ещё в 1921 году стихотворение грузинского поэта Н. Мицишвили: « Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме, И некуда будет душе уйти от чугунного хлада – Я вежливо тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями. И собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой. Не будет процессии. Меня не украсят фиалки, И девы цветов не рассыплют над чёрной могилой…» Мандельштам в совершенстве владел французским, английским и немецким языками, переводил произведения Ф. Петрарки, О. Барбье, Ж. Дюамеля, Р. Шикеле, М. Бартеля, И. Гришашвили, Ж. Расина и др. Мандельштам был влюблен в Марину Цветаеву и очень тяжело переживал разрыв отношений – из-за неудачного романа писатель собирался даже уйти в монастырь. Произведения и личность поэта Мандельштама были под строжайшим запретом в России почти 20 лет. Его жена, Надежда Яковлевна издала три книги воспоминаний о муже. |

Лайк (1) |

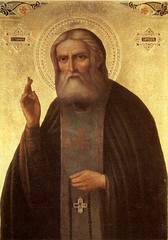

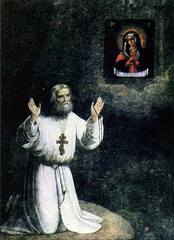

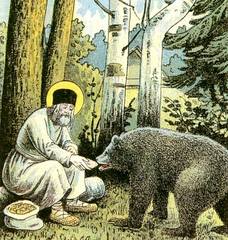

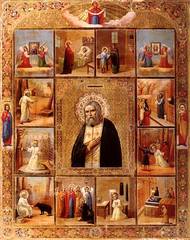

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 15 января. День Памяти прподобного Серафима Саровского.  Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, родился 19 июля 1754 года. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру. После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и Жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении.  Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года он пришел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и всё исполнял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки - этого, как позже он говорил, "опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия". Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, испросил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву.  Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: "Я предал себя, отче святый, Истинному Врачу душ и телес - Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери...", и желал, чтобы его причастили Святых Тайн. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: "Сей - от рода нашего". Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из приделов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Престол для придела преподобный Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых Тайн в этой церкви. Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выражавшим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, преподобный Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг - пустынножительство, взял также благословение у нового настоятеля - отца Исаии - и ушел в пустынную келлию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь в субботу, перед всенощной и, возвращаясь к себе в келлию после литургии, за которой причащался Святых Тайн. Святой старец в уединении настолько иногда погружался во внутреннюю сердечную молитву, что подолгу оставался неподвижным, ничего не слыша и не видя вокруг. Навещавшие его изредка пустынники - схимонах Марк Молчальник и иеродиакон Александр, застав святого в такой молитве, с благоговением тихо удалялись, чтобы не нарушать его созерцания. К нему всё чаще стали приходить, кроме братии, миряне - за советом и благословением. Это нарушало его уединение. Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келлию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб.  Диавол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У преподобного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: "Взявшие меч мечом погибнут" (Мф. 26, 52). Святой, опустив топор на землю, сказал: "Делайте, что вам надобно". Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келлию в поисках денег. Всё сокрушив в келлии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келлии и, жестоко страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим трудом он добрел до обители. Братия ужаснулись, увидев израненного подвижника. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран; к нему были вызваны врачи, удивившиеся тому, что Серафим после таких побоев остался жив. Но преподобный не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. После этого случая преподобному Серафиму пришлось провести около пяти месяцев в обители, а затем он опять ушел в пустынную келлию.  После смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с юности преподобного его другом, он взял на себя подвиг молчальничества, совершенно отрекаясь от всех житейских помыслов для чистейшего предстояния Богу в непрестанной молитве. Если святому в лесу встречался человек, он падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком безмолвии старец провел около трех лет, перестав даже посещать обитель в воскресные дни. Весной 1810 года он возвратился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания, он к этому подвигу прибавил еще и затвор и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве. В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем любимом, детище - Дивеевской женской обители. Все знали и чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца.  В последний год жизни преподобный Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о близкой кончине. В это время его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келлии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место, где следовало похоронить его, - близ алтаря Успенского собора. 1 января 1833 года преподобный Серафим в последний раз пришел в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и причастился Святых Тайн, после чего благословил братию и простился, сказав: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся". Второго января келейник преподобного, отец Павел, в шестом часу утра вышел из своей келлии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келлии преподобного; в келлии святого всегда горели свечи, и он говорил: "Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем Которого преподобный Серафим был всю жизнь. "Нет хуже греха и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния, - говорил святой Серафим. Он сам светился радостию духовной, и этой тихой, мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами: "Радость моя! Христос воскресе!" |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 16 января - День ледовара.  16 января все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата для него была выбрана не случайно – именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони (англ. Frank Zamboni), который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).  На любой ледовой арене все внимание обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности лед. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат – все это зависит, в том числе, и от качества покрытия, а за него отвечают ледовары. Однако эти люди всегда остаются в тени кулис и овации зрителей слышат лишь приглушенно. Очень часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, «что такое хорошо и что такое плохо». Часто переквалифицируются инженеры и строители. График у ледоваров довольно сложный. Во время проведения соревнований лед должен быть готов уже в семь утра – к первым тренировкам. В дни больших соревнований ледовары работают от зари до глубокой ночи сменами. Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда. В целом технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а толщина – такая же. Зато и спортсмены, и тренеры, и просто любители ледовых видов спорта могут сегодня поздравить ледоваров с их профессиональным праздником и сказать спасибо за вклад этих людей в их спортивные победы. |

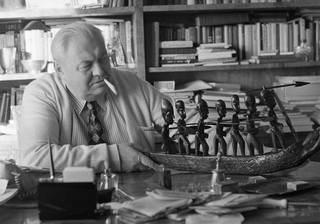

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 19 января 110 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта-песенника, публициста, сценариста и драматурга Анатолия Владимировича СОФРОНОВА (1911-1990).  Дважды лауреата Сталинской премии (1948, 1949). Автор пьес: «Стряпуха» (1959),«Стряпуха замужем» (1961), «Павлина» (1964) и «Стряпухабабушка» (1978) «Миллион за улыбку», «Летние сны» и др. Автор песен: «Шумел сурово брянский лес» (1942), «Дай руку,товарищ далекий» (1948), «От Волги до Дона» (1951), «Шумят,шумят берёзы», «Эй, запевай, девчата, частушки», «Сиреньчеремуха», «Под кленами», «Кружилась в поле злая осень» (о 28 панфиловцах) и др. А. В. Софронов родился 6 (19) января 1911 года в Минске в семье начальника Харьковского полицейского управления. Работал на заводе «Ростсельмаш», был фрезеровщиком, слесарем, секретарём редакции заводской газеты. В 1929 году ему пришлось бросить школу и устроиться работать фрезеровщиком и слесарем на завод «Ростсельмаш». Там Софронов провел пять лет, но даже этот жизненный этап стал шагом на пути к его творческому становлению. Во время работы на заводе Анатолий Софронов опубликовал свои очерки и стихи в заводской газете, а также руководил заводской агитбригадой, которая позже была переформирована в литературную группу при газете «Сельмашстроевец». И на протяжении всех пяти лет Анатолий Софронов оставался секретарем этой газеты. Помимо него в литературную группу входили Илья Котенко, Пётр Симонов, Константин Прийма, Дмитрий Евтушенко и другие. Нередко их посещали столичные знаменитости, делившиеся с начинающими писателями своим опытом. В их числе были Мариэтта Шагинян, Степан Щипачёв, Николай Асанов и др. Уже в 1934 году в Ростовском книжном издательстве вышла первая книга стихов Софронова «Солнечные дни». В этом же году он принял участие в Первом съезде советских писателей, где был лично представлен Максиму Горькому. В 1937 году окончил литературный факультет Ростовского педагогического института. Начал печататься с 1929 года. В 1934 году вышла его первая книга стихов «Солнечные дни». В 1940 году был принят в ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны работал специальным корреспондентом газеты «Известия».  Он трижды был ранен и провел много времени в госпиталях. Там Софронов начал писать свои первые пьесы. Время войны и послевоенные годы положительно повлияли на творчество Анатолия Софронова. Он написал множество песен, включая одну из самых известных работ — «Шумел сурово Брянский лес», которая сегодня является гимном Брянской области.  Софронов и Шолохов. Софронов смог стать своеобразным Шолоховым поэзии. Ни один поэт не посвятил Дону столько песен, сколько он. Один за другим Анатолий Софронов печатает 10 сборников поэзии. Несмотря на огромный успех, творчество Софронова никогда высоко не оценивалось даже партийными критиками из-за его чрезмерной сервильности. Пьесы стали той нишей, которая принесла Анатолию Софронову всесоюзную известность. Например, «Миллион за улыбку» ставилась только в 1960 году 6015 раз. Пьеса «Стряпуха» сыграна в 1960 году 4637 раз. Позже по ней был снят одноименный фильм, со Светланой Светличной в главной роли. В 1948—1953 годах был секретарём Союза писателей СССР. Деятельность Софронова в 1940-50-е гг. вызвала в дальнейшем ряд резких оценок: так, по мнению Семёна Резника, Софронов пользовался репутацией «самого последовательного сталиниста и антисемита в советской литературе», а Евгений Добренко расценивает Софронова как «одного из самых страшных литературных палачей сталинской эпохи». В повести-антиутопии Ю. Даниэля «Говорит Москва» (1961) именно Софронов будто бы приветствует своими стихами введённый в СССР День открытых убийств.  В 1953 году Анатолий Софронов был назначен главным редактором журнала «Огонёк», который он возглавлял до 1986 года. На его базе он формирует плотный круг советских «шолоховедов», многие из которых имели донское происхождение. Несмотря на его радикальные просоветские взгляды, Софронов никогда не забывал своих старых друзей и, по словам Людмилы Петрушевской, «был добрым и щедрым человеком для своих старых товарищей, да и для сотрудников».  На этом посту, как сообщал писатель и журналист Альберт Беляев, Многолетний главный редактор «Огонька» Анатолий Владимирович Софронов использовал служебное положение в личных целях. Публиковал в журнале огромные статьи о своих поездках за границу, да ещё и в нескольких номерах, с продолжением. Выписывал себе за это огромные гонорары и умудрялся не заплатить с них партийные взносы. Были и другие отклонения. Комитет партийного контроля объявил ему строгий выговор. Но Софронов написал письмо Брежневу. Его доложили в хороший момент, и генеральный секретарь дал указание выговор снять. Софронов тут же решил заработать на Брежневе. Он спешно написал откровенно халтурную пьесу «Малая Земля» и начал проталкивать её в театры, используя все свои возможности. Пришлось вызывать его в отдел и вести разъяснительную работу. А когда его попросили освободить должность главного редактора, он пытался выторговать взамен престижную должность в Союзе писателей. Был женат несколько раз. Первая жена — Ксения Фёдоровна Софронова (мать его старшей дочери). Последний раз и до самой своей кончины был женат на Эвелине Сергеевне Софроновой (урожденная Фомина, род. 1932) У Софронова было трое детей: Дочь, Виктория Анатольевна Софронова (21 апреля 1931—2000)[10].  Внучка, Екатерина Васильевна, родилась 12 февраля 1965 года (Отец — Василий Макарович Шукшин). Сын, Владимир Анатольевич Софронов, родился перед Великой Отечественной войной. Сын, Алексей Анатольевич Софронов, родился 17 декабря 1948 года, поэт, вице-президент Культурного Центра «Гефест». Внук, Алексей Алексеевич Софронов, родился 25 июля 2001 года. Скончался в Москве 9 сентября 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 24 января [/size] 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822).  Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann Из-под пера немецкого писателя Эрнста Гофмана выходили претенциозные новеллы и романы, поражающие готическими образами. Его Крошка Цахес уродлив и груб, но обладает незаурядным талантом, а несчастный Щелкунчик вынужден до скончания века дробить зубами орехи. При ужасающей канве повествования Гофман умел создавать красивые, чувственные сказки, но вовсе не для детей. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман появился на свет 24 января 1776 года в Кёнигсберге, Восточная Пруссия (сейчас – Калининград, Россия). В семье Кристофа Людвига Гофмана и Ловизы Альбертины Доффер мальчик стал последним из трех детей.  Гофман был одним из самых ярких и незаурядных людей своего времени. Его таланты поистине неисчерпаемы – блестящий юрист, одаренный композитор, талантливый художник-декоратор и мастер графического рисунка, гениальный писатель-сказочник, до последних дней жизни сохранивший силу воображения и легендарное остроумие.  Карикатура на самого себя. В 1802 году, будучи на балу, Гофман от скуки рисовал карикатурные портреты прусских офицеров. Незаметно для юноши рисунки разошлись по гостям. Когда стало известно авторство, в адрес Эрнста посыпались жалобы. Власти Берлина, хорошо знакомые с родом Гофман, не решились наказывать «преступника», вместо этого сослали в Плоцк (бывшая столица Польши). «Изгнание» подкосило психическое здоровье автора. В карикатурах он изображал себя, тонущего в грязи рядом с необразованными сельчанами. Тем не менее, затворничество, которое преследовало Гофмана в годы пребывания в Плоцке, позитивно отразилось на творчестве. Свои заметки о театре немец направил на литературный конкурс в газету «Die Freimüthige». Хотя ни одна из 14 работ не удостоилась главного приза, Гофману выписали 100 фридрихсдоров (золотых монет) за талантливое исполнение. Годы, проведенные в Польше, Гофман признавал самыми счастливыми. Здесь он познакомился со своим будущим биографом Юлиусом Эдуардом Гитцигом. Тот состоял в литературном обществе «Северные звезды», хорошо разбирался в книгах. Именно Гитциг познакомил Гофмана с творчеством Новалиса, Людвига Тика, Ахима фон Арнима и других немецких писателей, которые оказали существенное влияние на его слог. Счастье молодого человека длилось недолго – в ноябре 1806 года, во время войны четвертой коалиции, войска Наполеона Бонапарта захватили Варшаву, и прусские бюрократы потеряли работу. Гофман оказался в оккупированном Берлине. Он голодал, тосковал по семье, и в этих условиях родилось одно из лучших его музыкальных произведений – «Песнь шестая». Позже авторство будет приписано Иоганнесу Клейслеру, главному герою романа «Житейские воззрения Кота Мурра». Литературный прорыв Гофмана случился в 1809 году с публикацией дебютной новеллы «Кавалер Глюк». Согласно сюжету мужчина якобы встречает почившего мир живых композитора Кристофа Виллибальда Глюка. Это произведение – дань термину Жана Поля «доппельгангер», в литературе эпохи романтизма означающего «темную» личность человека. В 1819 году «рождается» уродливый и циничный «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». После заклинания доброй феи окружающие перестают замечать внешнее несовершенство карлика Цахеса. Напротив – его злобные идеи кажутся блестящими, сальные шутки – верхом остроумия. Прежним Цахеса видят студент Бальтазар и другие люди творчества. В том же 1819 году на свет появился первый том «Житейских воззрений Кота Мурра». Повествование ведется от лица животного, которое проживает при дворе капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Периодически в рассказ вплетаются отрывки, не имеющие ничего общего с содержанием. Оказывается, что кот в порыве творческих мук вырывал страницы из жизнеописаний своего хозяина – гениального композитора. Образы главных героев автобиографичны: Крейслер – это сам Гофман, а Мурр – котенок писателя, которому посвящен роман. Животное скончалось от болезни под финал второго тома. Имя «Амадей» Гофман взял в знак преклонения перед Моцартом, а заметки о музыке публиковал под именем Иоганна Крейслера. В одном из писем Гофман признавался: «С тех пор, как я пишу музыку, мне удается забывать все свои заботы… Потому что тот мир, который возникает из тысячи звуков под моими пальцами, несовместим ни с чем, что находится за его пределами». Он создал несколько театральных спектаклей, фортепианные сонаты, камерную музыку, ее высоко ценили Вебер и Бетховен, а наибольший успех снискала «Ундина», оказавшая большое воздействие на развитие романтической немецкой оперы. Так случилось, что талант Гофмана-композитора оказался в тени его писательской славы, а его музыка сейчас редко исполняется.  Гофмановские сюжеты, в которых причудливо переплелись реальность и фантастика, уже более 200 лет вдохновляют читателей и слушателей, композиторов и режиссеров. В их числе «Крошка Цахес» и «Повелитель блох», «Песочный человек» и, конечно же, «Щелкунчик». Кстати, у этой сказки в 2021 году тоже юбилей: исполняется ровно 205 лет со дня выхода в свет самой известной новогодней истории – “Щелкунчик и мышиный король”.  Свою рождественскую сказку 30-летний Гофман сочинил для детей друга, Юлиуса Хитцига. Имена первых слушателей, Мари и Фрица, увековечены на страницах этой волшебной истории, а в добром крестном Дроссельмейере легко угадывается сам автор. Личная жизнь. В 1794 году Гофман завел роман с Дорой Хатт, замужней женщиной, которой давал уроки музыки. Та была на 10 лет старше, имела 6 детей. В феврале 1796-го семья Эрнста воспротивилась любовному увлечению сына и якобы с добрыми намерениями отослала Эрнста в Глогув. Около 1801 года мужчина взял в жены Марианну Теклу Михалину Рорер по прозвищу Миша. Спустя 4 года их уединенную личную жизнь нарушило рождение дочери Цецилии. Ее жизнь оказалась короткой – ребенок умер в возрасте 2 лет. В 1810 году, будучи женатым мужчиной, влюбился в юную ученицу Джулию Марк. Чувства Гофмана были настолько очевидны, что родители поспешили выдать дочь замуж, и от горя писатель едва не свел счеты с жизнью. Неудавшемуся роману посвящена новелла «Дон Жуан» (1813).  В 1819 году здоровье 43-летнего Гофмана было подорвано. Жизненные сложности превратили талантливого человека в пьяницу, сифилис вызывал ослабление конечностей, а с начала 1822 года – паралич до самой шеи. Несмотря на это, Эрнст продолжал творить: свои заключительные произведения он диктовал жене или секретарю. Эрнст Гофман умер от сифилиса 25 июня 1822 года в возрасте 46 лет. Могила находится на Иерусалимском кладбище Берлина. На надгробии указано имя писателя при рождении и его регалии: «Советник суда, превосходный в своем красноречии, поэт, музыкант, художник, преданный своим друзьям». |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 25 января Памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове.  Изначально этот праздник отмечали только в храмах. Он связан с почитанием мученицы Татьяны. По преданию, ее казнили именно в этот день. По преданию, Татьяна жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлением совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины. С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. Схватили и Татьяну. Ее заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Она отказалась, за что ее пытали. Согласно преданию, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела". Не добившись своего, язычники отрубили ей голову. Это произошло в 226 году.  День мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской. В России этот день многие столетия не был особо примечателен, хоть его и отмечали в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый, теперь уже общенародный, смысл. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписывает указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий". Куратором университета стал известный государственный деятель Иван Шувалов. Он же, вместе с великим русским ученым Михаилом Ломоносовым, всячески продвигал идею создания московского "храма наук". Известно, что Шувалов был одним из фаворитов государыни и значимым чиновником. Его еще называли "министром новорожденного русского просвещения". И дата подписания указа неслучайна: для этого был выбран день именин матери Шувалова – Татьяны Ростиславской.  "Шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта; он хотел обрадовать её новым назначением своим в должность куратора русского университета", - вспоминал один из придворных. Со временем Московский императорский университет стал ведущим вузом страны. В 1850 году его студенты установили праздник в честь основания alma mater. К началу XX века он стал одной из важнейших дат для Москвы. После революции вуз переименовывают в Московский государственный университет, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. В России студенты отмечают свой день с размахом. Еще Антон Чехов писал, как 25 января 1884 года студенты "выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла". В этот день принято поздравлять с именинами всех Татьян, дарить открытки, цветы, конфеты. |

Лайк (2) |

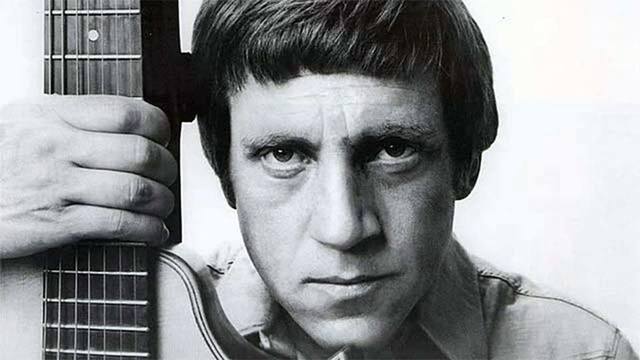

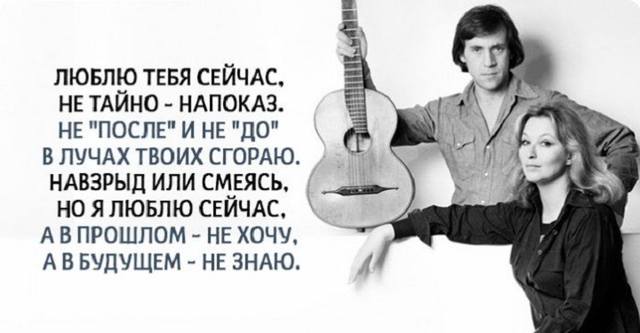

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 25 января Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор прозаических произведений и сценариев.  Лауреат Государственной премии СССР («за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме „Место встречи изменить нельзя“ и авторское исполнение песен», 1987, посмертно).  Я не люблю. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, В восторженность не верю, и еще, Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, Червей сомненья, почестей иглу, Или, когда все время против шерсти, Или, когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, Уж лучше пусть откажут тормоза! Досадно мне, что слово «честь» забыто, И что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и неспроста — Я не люблю насилье и бессилье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, Досадно мне, когда невинных бьют, Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, На них мильон меняют по рублю, Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю.  Баллада о любви. Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки — еще такие есть — Вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказанья, И, думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыханья... Только чувству, словно кораблю, Долго оставаться на плаву, Прежде чем узнать, что «я люблю»,- То же, что дышу, или живу! И вдоволь будет странствий и скитаний, Страна Любви — великая страна! И с рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, Лишит покоя, отдыха и сна... Но вспять безумцев не поворотить, Они уже согласны заплатить. Любой ценой - и жизнью бы рискнули, Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить Волшебную невидимую нить, Которую меж ними протянули... Свежий ветер избранных пьянил, С ног сбивал, из мертвых воскрешал, Потому что, если не любил, Значит, и не жил, и не дышал! Но многих захлебнувшихся любовью, Не докричишься, сколько не зови... Им счет ведут молва и пустословье, Но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье Погибшим от невиданной любви... Их голосам дано сливаться в такт, И душам их дано бродить в цветах. И вечностью дышать в одно дыханье, И встретиться со вздохом на устах На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мирозданья... Я поля влюбленным постелю, Пусть поют во сне и наяву! Я дышу — и значит, я люблю! Я люблю — и, значит, я живу! |

Лайк (3) |

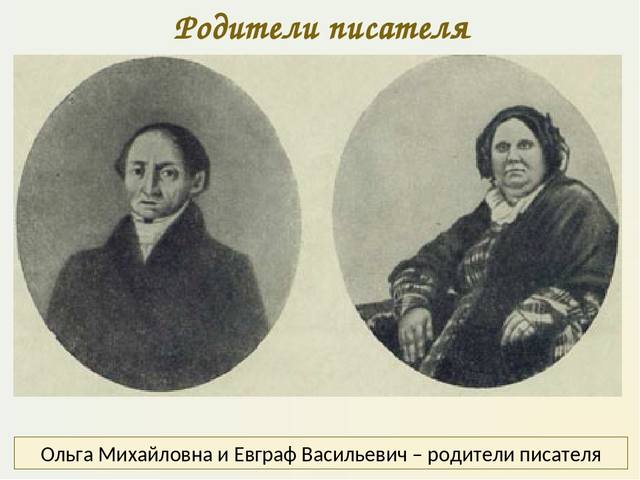

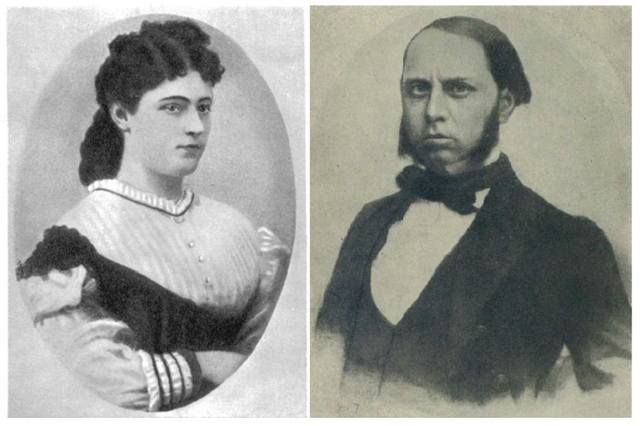

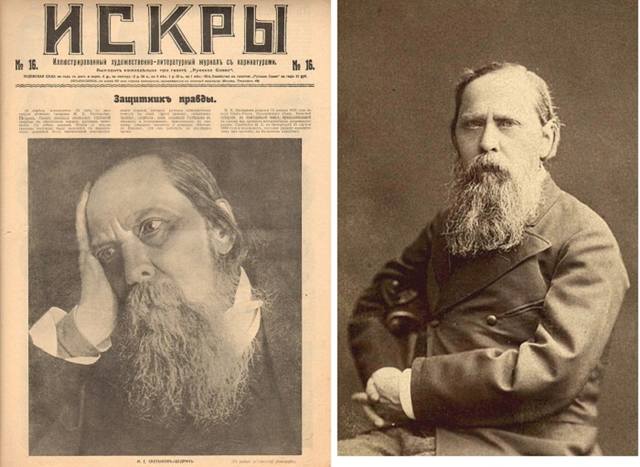

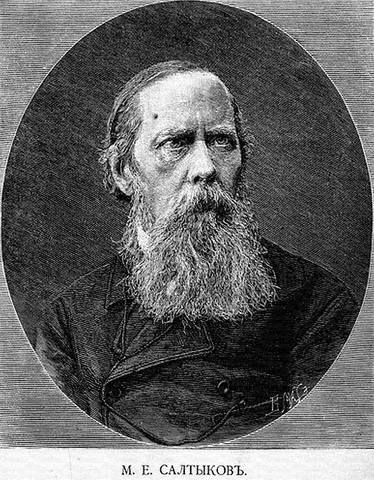

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 27 января 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889 гг.) – русский писатель-реалист, критик, автор острых сатирических произведений, известный под псевдонимом Николай Щедрин (настоящая фамилия литератора – Салтыков). В своих произведениях писатель поднимал темы морали и нравственности в обществе того времени. Отец – Евграф Васильевич Салтыков (1776—1851). Потомственный дворянин и государственный служащий. Мать – Ольга Михайловна Забелина (1801—1874). Из семьи богатого московского купца Забелина. Она занималась воспитанием детей, которых в семье было девять. Забелина строго наказывала их за любую провинность.  Салтыков писал в поздние годы: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут... секут как следует, розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше». Жена – Елизавета Аполлоновна Болтина (1839–1910). Дочь вице-губернатора Болтина. В браке было двое детей: Константин (1872–1932) и Елизавета (1873–1927). С трех лет Салтыков-Щедрин наблюдал, как занимаются его старшие братья и сестры. Поэтому уже в раннем детстве он хорошо разговаривал по-французски и по-немецки. С шести лет будущего писателя учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, а латынь ему преподавал священник из соседнего села Заозерье. К поступлению в учебное заведение Салтыкова-Щедрина готовила и сестра Надежда, выпускница института благородных девиц. С 1836 года Салтыков-Щедрин обучался в Московском дворянском институте, с 1838 – в Царскосельском лицее. В августе 1836 года Салтыков-Щедрин успешно сдал экзамены и поступил сразу в третий класс Московского дворянского института. В этом закрытом учебном заведении для детей российских дворян воспитывались поэт Василий Жуковский, драматург Александр Грибоедов, писатель Михаил Лермонтов. Учился Салтыков-Щедрин на отлично. Каждые полтора года институт переводил двух лучших воспитанников в Царскосельский лицей, где раньше учился Александр Пушкин. В 1838 году туда отправили и Салтыкова-Щедрина.  В 1830-х годах Николай I реформировал Царскосельский лицей — теперь он напоминал военное учебное заведение. Здесь ввели строгий солдатский режим, отдельные комнаты перестроили в казармы. В те годы в лицее учились в основном дети военных. С общими комнатами и режимом Салтыков-Щедрин был знаком еще с Дворянского института, но соблюдал военную дисциплину с трудом, да и среди аристократов чувствовал себя одиноко. Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать «наследником» Пушкина. Сокурсники смеялись над начинающим поэтом и дразнили его «умником». Новое лицейское начальство тоже не приветствовало занятия литературой, поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их всего равно находили. Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за которые был часто наказываем». В 1845 году Михаил Евграфович оканчивает лицей и поступает на службу в военную канцелярию. В это время писатель увлекается французскими социалистами и Жорж Санд, создает ряд заметок, повестей («Противоречие», «Запутанное дело»). В 1848 году в его жизни наступает длительный период ссылки: за вольнодумие он был отправлен в Вятку. Там писатель прожил восемь лет, сначала служил канцелярским чиновником, а после был назначен советником в губернском правлении. Михаил Евграфович часто ездил в командировки, во время которых собирал информацию о провинциальной жизни для своих произведений. Ссылка в Вятку стала поворотным моментом в личной жизни Салтыкова-Щедрина – там он познакомился со своей будущей женой 15-летней Е. А. Болтиной, с которой прожил 33 года.  Отношения в новой семье складывались сложно, супруги часто ссорились, сказывалась разница характеров: Михаил — прямой, вспыльчивый, в доме его боялись. Елизавета же, наоборот, мягкая и терпеливая, не обремененная знаниями наук. Салтыкову не нравились жеманство и кокетство жены, он называл идеалы супруги «не весьма требовательными». Елизавета любила красивую жизнь и требовала соответствующего финансового содержания. В этом муж, дослужившийся до звания вице-губернатора, еще мог поспособствовать, но постоянно влезал в долги и называл приобретение собственности безалаберным поступком. Из произведений Салтыкова-Щедрина и исследований жизни писателя известно, что он играл на фортепиано, разбирался в винах и слыл знатоком ненормативной лексики. Тем не менее, Елизавета и Михаил прожили вместе всю жизнь. Жена переписывала произведения мужа, оказалась хорошей хозяйкой, после смерти писателя грамотно распорядилась наследством, благодаря чему семья не испытывала нужду. В браке родились дочь Елизавета и сын Константин. Дети никак не проявили себя, чем огорчали знаменитого отца, безгранично их любившего.  После смерти Николая I, Михаил Евграфович к концу 1855 года получает разрешение уехать из Вятки. Вернувшись в Санкт-Петербург, в феврале 1856 года начинает работать в Министерстве внутренних дел. Ездит с проверками в Тверскую и Владимирскую губернии. В марте 1858 года Салтыкова-Щедрина назначают на должность рязанского вице-губернатора, а в апреле 1860 года его переводят на должность тверского вице-губернатора. В 1862 году первый раз выходит в отставку. С начала 1863 года по 1864 год работает в «Современнике», помещая в нем свои произведения, статьи и рецензии на книги.  Книги Салтыкова-Щедрина читать было популярно во все времена. Недаром многие из них представлены в нашем рейтинге лучшей отечественной классики, и занимают там далеко не последние места. При этом отдельным элементом следует отметить сказки Михаила Салтыкова-Щедрина, которые по сей день востребованы и актуальны. Романы: Господа Головлёвы Исследователи биографии Салтыкова-Щедрина пришли к выводу, что его знаменитое произведение «Господа Головлёвы» основано на его собственной семье и детстве, просто острый на язык писатель вывел все эти воспоминания в сатирическом ключе. История одного города  Пошехонская старина Убежище Монрепо Очерки: Благонамеренные речи В больнице для умалишённых Господа Молчалины Господа ташкентцы Губернские очерки Дневник провинциала в Петербурге За рубежом Невинные рассказы Письма к тетеньке Помпадуры и помпадурши Сатиры в прозе Современная идиллия Сказки: Баран-непомнящий Бедный волк Богатырь Верный Трезор Ворон-челобитчик Вяленая вобла Деревенский пожар Дикий помещик Добродетели и Пороки Дурак Здравомысленный заяц Игрушечного дела людишки Карась-идеалист Кисель Коняга Либерал Медведь на воеводстве Недреманное око Обманщик-газетчик и легковерный читатель Орел-меценат Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил  Праздный разговор Премудрый пискарь  Приключение с Крамольниковым Пропала совесть Путём-дорогою Рождественская сказка Самоотверженный заяц Сказка о ретивом начальнике Соседи Христова ночь Рассказы: Годовщина Добрая душа Испорченные дети Смерть Пазухина Соседи Тени Чижиково горе  Смерть. Здоровье немолодого писателя, страдавшего от ревматизма, сильно подорвало закрытие «Отечественных записок» в 1884‑м. В совместном решении министерства внутренних дел, юстиции и народного просвещения издание было признано распространителем вредных идей, а сотрудники редакции – членами тайного общества. Последние месяцы жизни Салтыков-Щедрин провел в постели, гостям просил передать: «Я очень занят – умираю». Умер Михаил Евграфович в мае 1889 от осложнений, вызванных простудой. В соответствии с просьбой в завещании, Салтыков-Щедрин был похоронен рядом с могилой Ивана Сергеевича Тургенева. |

Лайк (1) |

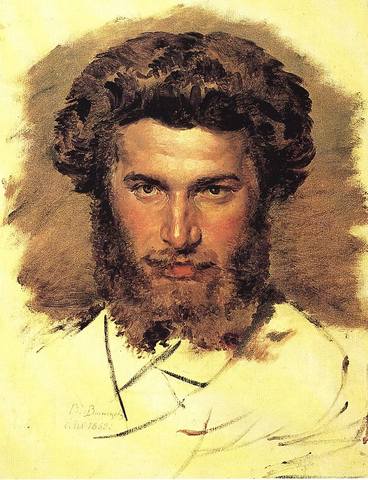

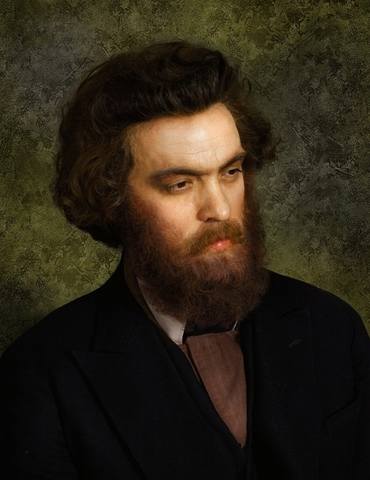

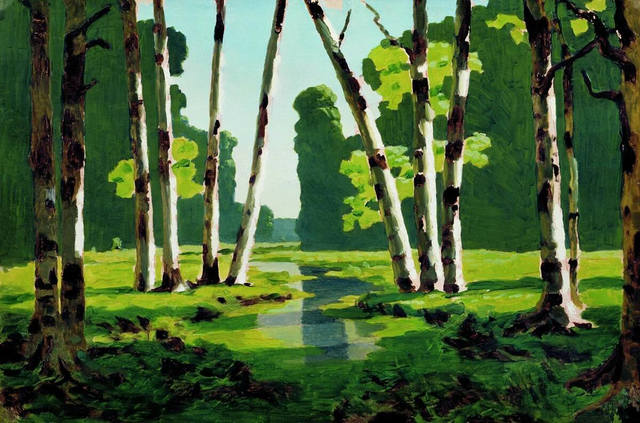

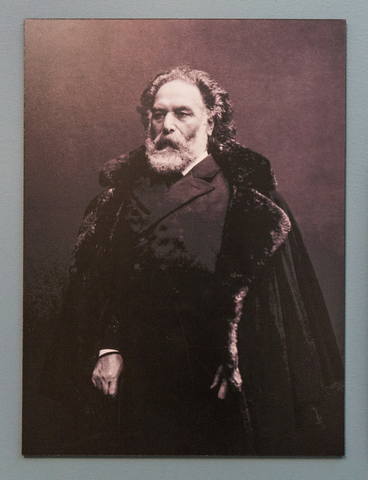

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3364 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3703 | 27 января 180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи.  Портрет работы В.Васнецова. Архип Иванович Куи́нджи (при рождении Куюмджи родился (15 (27) января 1841года, в местечке Карас (Карасёвка), Мариупольский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя,в семье бедного сапожника-грека. В переводе с урумского фамилия Куинджи означает «золотых дел мастер». В метрике он значился под фамилией Еменджи — «трудовой человек». Жил он бедно, рано лишился родителей, поэтому работать Архип начал с самого раннего детства.С помощью родственников Архип выучился у учителя-грека греческой грамматике, затем, после домашних занятий, некоторое время посещал городское училище. По воспоминаниям товарищей, учился он плохо, зато уже тогда увлекался живописью и рисовал на любом подходящем материале — на стенах, заборах и обрывках бумаги.  В 14 лет Куинджи попытался поступить учеником к Айвазовскому, но тот его не оценил и разрешал лишь толочь краски и помогать по дому. Через два месяца он вернулся домой и устроился работать ретушёром, где проработал целых три года. В 1860 году он уехал в Таганрог, где опять устроился на работу ретушёром в фотостудию. В 24 года он совершил первую попытку поступить в Академию художеств, но она, а также следующая, окончились неудачами. В 1868 году он выставился с картиной «Татарская сакля в Крыму» на выставке, где его заметили из Совета Академии художеств и дали звание свободного художника.  Картина просто ошеломила публику и определила особый путь автора в искусстве. С неё Куинджи начал свою «погоню за светом» — он стремился достичь полной иллюзии естественного освещения. В 1870 году Куинджи закончил академию. В это же время он знакомится со многими известными художниками, и, именно с этого момента начинается рассвет его творчества. В наивысшей степени это проявилось в картине «Ночь на Днепре» (1880 г.) со сверкающей лунной дорожкой, прорезающей бархатную тьму.  Увлечение идеями передвижников привело Куинджи к созданию таких работ, как «Осенняя распутица» (1872, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), за которую он получил звание классного художника,  «Забытая деревня» (1874, Государственная Третьяковская галерея, Москва),  «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875, Государственная Третьяковская галерея, Москва). В этих картинах преобладала социальная идея, стремление выразить свои гражданские чувства, поэтому они были написаны в тёмных мрачных цветах. Правда, последняя картина выделялась среди них и прочих передвижнических пейзажей более разнообразной красочной гаммой и усложнёнными колористическими решениями, что несколько снимало ощущение тяжести и унылости и привносило в работу оттенок сочувствия к изображённым героям. Все эти работы были выставлены в рамках выставок Товарищества передвижников и имели большой успех. О Куинджи и его работах заговорили, и он, поверив в свои силы, перестал посещать занятия в Академии. Однако Куинджи вовсе не был бездумным воспроизводителем идей передвижников. С 1870 года художник неоднократно бывал на острове Валаам, любимом месте петербургских пейзажистов, и в 1873 году создал два замечательных пейзажа «На острове Валааме» (Государственная Третьяковская галерея, Москва)  и «Ладожское озеро» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), которые стали своеобразным прорывом в передвижническом пейзаже и в какой-то мере отходом от него. Картина «На острове Валааме» выделялась реалистической передачей природы и использованием романтических элементов — тревожной светотени, условного грозового неба и таинственного мерцания сумрака. Полотно экспонировалось на академической выставке, затем — в Вене и, в конце концов, стало первой картиной Куинджи, которую купил для своей коллекции П. М. Третьяков. Картина «Ладожское озеро» привлекала к себе внимание, помимо изящного, лёгкого и тонко написанного пейзажа, эффектом каменистого дна, просвечивающегося сквозь прозрачную воду.  С ней был связан громкий скандал, разразившийся спустя десять лет: в 1883 году появилась картина Р. Г. Судковского «Мёртвый штиль», в которой был применён такой же приём. Куинджи обвинил Судковского в плагиате, поссорился с ним, хотя до этого случая художники дружили, и потребовал, чтобы в прессе, ставившей «Мёртвый штиль» в один ряд с его лучшими произведениями, уточнили момент об авторском праве, принадлежавшем ему. В скандал были втянуты и другие петербургские художники, одни из которых выступили на стороне Судковского, другие — на стороне Куинджи. Крамской и Репин открыто называли «Мёртвый штиль» «прямым заимствованием». В конце концов победа осталась за Куинджи. В 1875 году обвенчался с Верой Кетчерджи-Шаповаловой, которую любил с детства.  В 1875 году Куинджи приняли в члены Товарищества передвижников, однако уже со следующего года живописец отказался от идей передвижничества в своих картинах. Главным для него стало стремление не истолковывать жизнь, подобно передвижникам, а наслаждаться ею, её красотами, а также в какой-то степени «перетолковывание жизни согласно своим представлениям о прекрасном». В 1878 году на Всемирной выставке в Париже в присутствии четы Куинджи были представлены произведения художника, вызвавшие всеобщее восхищение как публики, так и критики. Все отмечали в его работах отсутствие иностранного влияния. Известный критик и защитник импрессионизма Эмиль Дюранти называл Куинджи «самым интересным между молодыми русскими живописцами, у которого более, чем у других, чувствуется оригинальная национальность В этом же году художник начал работать над картиной «Вечер на Украине», над которой трудился 23 года.   В 1879 году Куинджи представил публике своеобразную трилогию пейзажей «Север», «Берёзовая роща» и «После дождя» (все — Государственная Третьяковская галерея, Москва). 21 марта 1879 года А. И. Куинджи и М. К. Клодт были избраны в ревизионную комиссию Товарищества передвижников, но уже к концу года Куинджи окончательно порвал с передвижниками. Поводом к разрыву послужила анонимная статья в одной из газет, где критик резко отзывался о творчестве Куинджи и в целом о Товариществе передвижников. В частности, Куинджи обвинялся в однообразии, злоупотреблении особым освещением при подаче картин и стремлении к чрезмерной эффектности. Спустя некоторое время стало известно имя критика — им оказался Клодт. Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищества передвижников, однако поняв, что того не исключат (Клодт был профессором Академии художеств), сам объявил о выходе из состава Товарищества, несмотря на то, что его уговаривали остаться. Одним из последствий выхода Куинджи из Товарищества стала устроенная им в октябре-ноябре 1880 года в Обществе поощрения художеств выставка одной картины «Лунная ночь на Днепре» (1880, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).  Художник очень тщательно подошёл к организации выставки: задрапировал в зале окна и осветил картину лучом электрического света. Произведение имело небывалый успех и вызвало настоящий ажиотаж среди публики: оно поражало новыми, эффектными цветосочетаниями. Живописец по-новому раскрыл возможности пейзажа, преображая, очищая и возвышая реальность. Он добивался необычайной интенсивности и яркости красок, новых цветовых решений. Характерны для него многочисленные «солнечные» картины и эскизы (в их числе «Берёзовая роща», 1879 г.).  В 1886 году художник купил за 30 тысяч рублей участок в Крыму площадью 245 десятин возле посёлка Кикенеиз и первое время жил там с женой уединённо в шалаше. Со временем на этом участке возникло небольшое имение Сара Кикенеиз, куда Куинджи часто приезжал со своими учениками для проведения летней практики на пленэре. В 1901 году Куинджи нарушил затворничество и показал своим ученикам, а затем и некоторым друзьям четыре картины — законченный «Вечер на Украине» (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Христос в Гефсиманском саду» (1901, Воронцовский дворец-музей, Алупка),  третий вариант «Берёзовой рощи» (1901, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск) и уже известную «Днепр утром».  Как и ранее, полотна привели зрителей в восторг, и о художнике снова заговорили. В ноябре того же года была устроена последняя публичная выставка работ живописца, после которой никто уже не видел его новых картин до самой его смерти. Последнее десятилетие жизни ознаменовалось для Куинджи созданием таких шедевров, как «Радуга» (1900—1905, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург),  эскизы и этюды к которой он начал писать ещё в конце XIX века, «Красный закат» (1905—1908, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и «Ночное» (1905—1908, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург).  Летом 1910 года, находясь в Крыму, Куинджи заболел воспалением лёгких. С разрешения врачей жена перевезла художника в Санкт-Петербург, но, вопреки надеждам на выздоровление, болезнь прогрессировала — сказалось больное сердце. Умер Архип Иванович Куинджи 11 (24) июля 1910 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище.  На могиле установили бронзовый бюст и надгробие — гранитный портал с мозаичным панно, изображающим мифическое Древо жизни, на ветвях которого вьёт гнездо змея. Края панно были обрамлены резьбой в стиле древних викингов. В создании надгробия участвовали А. В. Щусев (проект), В. А. Беклемишев (бюст) и Н. К. Рерих (эскиз панно), сама же мозаика была набрана в мастерской В. А. Фролова. В 1952 году прах и надгробие были перенесены на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры. Весь свой капитал художник завещал Обществу имени Куинджи, основанному по его инициативе вместе с К. Я. Крыжицким в ноябре 1908 года для поддержки художников. Жене назначалась ежегодная пенсия в размере 2500 рублей. В завещании также были упомянуты все живые на тот момент родственники художника, часть денег была пожертвована церкви, в которой его крестили, для основания школы его имени. |

Лайк (2) |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 * 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Tina1960 » КаленДарь - ни дня без праздника » КаленДарь - ни дня без праздника. [тема №102624] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2025, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |