⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 * 31 32 33 34 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

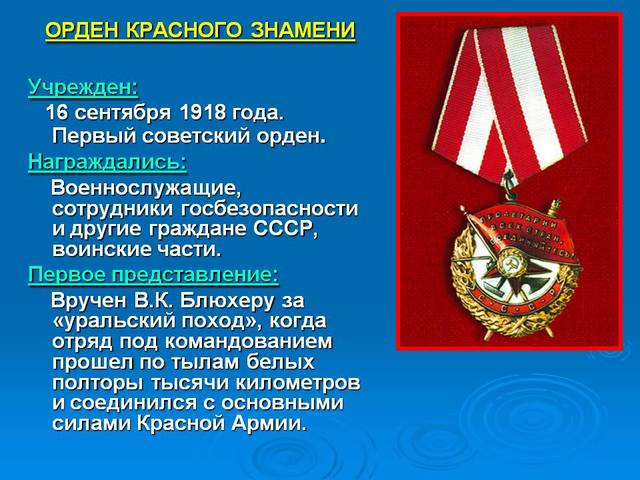

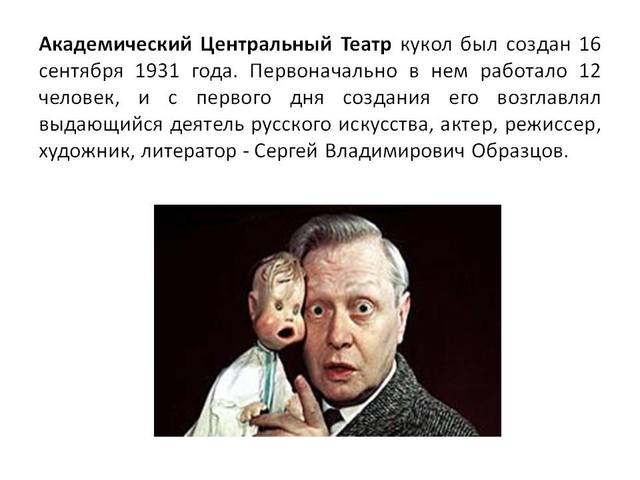

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 16 сентября. 16 сентября 1918 года в СССР учрежден Орден Красного Знамени.  В первый год Советской власти вместо орденов доблестных воинов награждали именными револьверами, часами и портсигарами. И вот наконец 16 сентября 1918 года декретом ВЦИК был учреждён первый орден Советской России — орден Боевого Красного Знамени. Эскиз ордена создали художники Василий и Владимир Денисовы, отец и сын.  На Красном Знамени имелся лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В нижней части ордена на красной ленте были буквы «Р. С. Ф. С. Р.». В специальной памятке, которую выдавали награждённым, говорилось: «Орден Красного Знамени — есть единственная награда, которой Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов награждает солдата Революции за храбрость, беззаветную преданность Революции и Рабоче-Крестьянской власти».  Четырёхкратный кавалер ордена Красного Знамени Василий Блюхер. Первым ордена Красного Знамени удостоился Василий Блюхер. Вторым — начальник охраны Смольного, чекист Василий Панюшкин. Первым кавалером пяти орденов Красного Знамени стал в 1944-м Климент Ворошилов. Семью орденами Красного Знамени за годы Советской власти было награждено около 15 человек, среди них — легендарный лётчик Иван Кожедуб. *** 16 сентября 1931 года в Москве основан Государственный Академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова.  ГАЦТК — крупнейший в мире театр кукол. Театр кукол был открыт 16 сентября 1931 года. В то время при театре работало всего пять актёров: Е. Н. Шольц, К. М. Владимирова, Евгений Сперанский, А. А. Михайлов и П. П. Якшин, а также художница Татьяна Борисовна Александрова, концертмейстер Наталья Александрова. Сергей Образцов был руководителем и режиссёром театра. Спустя некоторое время к театру присоединился кукольник Иван Зайцев. Первым спектаклем театра был «Цирк на сцене», сыгранный 5 ноября 1931 года. А первым представлением, поставленным Образцовым, стал «Джим и Доллар», премьера которого состоялась 1 апреля 1932 года.  У театра не было стационарного помещения, спектакли показывали в школах, клубах, больницах и даже во дворах. Для перевозки декораций и прочих вещей приобрели мерина по имени Картер, купили телегу и наняли кучера. Позже их заменил автомобиль. Театр был первым из театров кукол СССР, кто отказался от «натурализма» как от художественного метода. В 1936 году театру было выделено помещение на площади Маяковского на углу улицы Горького и Оружейного переулка. Первый спектакль на этой сцене состоялся 3 октября 1937 и назывался «Кот в сапогах». Тогда же, в 1937-м, в театре прошёл Первый Всесоюзный смотр театров кукол, при ГЦТК открыты Музей театральных кукол и библиотека. В 1940-м был поставлен первый спектакль для взрослых — «Волшебная лампа Аладдина». В нём впервые были применены тростевые куклы. Позже они были усовершенствованы художником театра Борисом Тузлуковым и получили название «русские», став одними из самых популярных в мире. *** (5 [16] сентября 1745 в Санкт-Петербурге родился Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов - Граф (1811), Светлейший князь (1812, русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых.  Участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Казанский, Вятский и Литовский генерал-губернатор, Санкт-Петербургский и Киевский военный губернатор. Полномочный посол в Турции. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался светле́йшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоле́нским. Ученик и соратник А. В. Суворова.  Дворянский род Голенищевых-Кутузовых ведёт своё происхождение от «мужа честна» Гавриила, по сказаниям древних родословцев, выехавшего «из Прус» в Новгород в княжение Александра Невского в 1-й половине XIII века.  Правнук его — Александр Прокшич (по прозванию Кутуз) — стал родоначальником Кутузовых, а внук Кутуза — Василий Ананиевич (прозванием Голенище) — был новгородским посадником в 1471 году и родоначальником Голенищевых-Кутузовых. Сын его Иван Васильевич был воеводою московского великого княжества (1506). В XVII веке Голенищевы-Кутузовы служили стольниками, стряпчими, дворянами московскими и бывали на второстепенных воеводствах.  Дед М. И. Кутузова дослужился до капитана, отец до генерал-поручика, а Михаил Илларионович заслужил потомственное княжеское достоинство. Илларион Матвеевич похоронен в деревне Теребени Опочецкого района в особом склепе. Сейчас на месте захоронения стоит церковь, в подвальных помещениях которой в XX веке обнаружен склеп. Экспедиция телепроекта «Искатели» выяснила, что тело Иллариона Матвеевича мумифицировалось и благодаря этому хорошо сохранилось. Кутузов венчался в Петербурге 27 апреля 1778 года в соборе Св. Исаакия Далматского, поручителями его были А. И. Воейков и И. Л. Голенищев-Кутузов.  Супруга его Екатерина Ильинична (1754—1824; похоронена в церкви Сошествия Святого Духа Александро-Невской Лавры) была дочерью генерал-поручика Ильи Александровича Бибикова и родной сестрой А. И. Бибикова, крупного государственного и военного деятеля, маршала Уложенной комиссии, главнокомандующего в борьбе с польскими конфедератами и при подавлении Пугачёвского бунта, друга А. Суворова. Родила в счастливом браке пятерых дочерей (единственный сын Николай умер от оспы в младенчестве, похоронен в Елисаветграде (сейчас Кропивницкий) на территории Собора Рождества Пресвятой Богородицы). Их дочери: Прасковья (1777—1844), супруга Матвея Фёдоровича Толстого (1772—1815); Анна (1782—1846), супруга Николая Захаровича Хитрово (1779—1827); Елизавета (1783—1839), в первом браке супруга Фёдора Ивановича Тизенгаузена (1782—1805); во втором — Николая Хитрово (1771—1819); Екатерина (1787—1826) — супруга князя Николая Даниловича Кудашева (1786—1813); во втором — Ильи Степановича Сарочинского (1788/89—1854); Дарья (1788—1854), супруга Фёдора Петровича Опочинина (1779—1852). У Лизы первый муж погиб, сражаясь под командованием Кутузова, у Кати первый муж также погиб в сражении. Так как фельдмаршал не оставил потомства по мужской линии, фамилия Голенищева-Кутузова в 1859 г. была передана его внуку генерал-майору П. М. Толстому, сыну Прасковьи. Породнился Кутузов и с императорским домом: его правнучка Дарья Константиновна Опочинина (1844—1870) стала женой Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского. ** Многие из нас привыкли к образу великого полководца М.И. Кутузова и знают, что у него не было правого глаза Но мало кому известно, как и при каких обстоятельствах храбрый князь Голенищев-Кутузов потерял свой глаз. Более того, Михаил Илларионович пережил не одно, а целых два ранения в голову.  Будучи молодым офицером, Михаил Кутузов никогда не лез в карман за словом. Он был известен в Петербурге как шутник и задира. Отпустить скабрезность в адрес кого-либо, а позже и принять участие в дуэли было для него обычным делом. Так могло бы продолжаться очень долго, не скажи Михаил Илларионович очередную остроту в адрес не кого бы то ни было, а самой императрицы – Екатерины Великой. Да и не о чем-нибудь, а об её отношениях с могущественным в ту пору фаворитом графом Румянцевым. Всё было бы ничего, да вот Румянцев узнал о колкостях молодого офицера. И лёгким росчерком пера он направил Кутузова из состава своей Дунайской армии в действующую и ведущую на тот момент жестокие бои Крымскую армию, считавшуюся менее престижной. Крымская армия вела активные бои. Так, 4 августа (24 июля по ст. ст.) 1774 года крупный турецкий десант высадился близ Алушты, у деревеньки Шумы. Русские войска тут же вступили с противником в бой. После жаркого сражения русские оттеснили превосходивших численно турок, те стали отступать. Преследование бегущего противника возглавил полковник Кутузов. Надо сказать, что Михаил Илларионович отличался большой храбростью и мужеством. Он не раз лично водил своих солдат в бой. Так было и в этом случае. Отступающие турки активно отстреливались, и когда судьба боя уже была решена, одна из шальных пуль попала Кутузову в висок. Пуля пробила носоглоточную пазуху и вышла через правую глазницу. Полковые врачи считали рану смертельной, но молодой полковник чудом выкарабкался. Так наш знаменитый Михаил Кутузов потерял свой правый глаз. Но это ещё не всё. Когда императрица услышала о таком ранении Кутузова, а знала она его лично, то воскликнула: «Надобно беречь нашего Кутузова; он у меня будет великим генералом». Екатерина Великая оплатила Кутузову из своих средств поездку в Австрию на лечение, где он смог поправить здоровье. После лечения, как мы знаем, боевой офицер, уже со знаменитой повязкой на глазу вернулся в строй. На его груди красовался жалованный императрицей орден Св. Георгия 4-й степени. На этом его злоключения не закончились. При осаде крепости Очаков, Кутузов командовал одним из полков. 18 августа 1788 года он поднялся на бруствер и наблюдал за действиями противника, когда разорвавшаяся рядом артиллерийская граната одним из осколков поразила полководца в голову. Осколок попал в правую скулу, и вышел из затылка, по пути выбив Кутузову почти все зубы.  Штурм Очакова. И ещё раз, случилось чудо, Михаил Илларионович выжил, смог вылечится и продолжил свою карьеру. Как мы знаем, ему предстояло ещё немало великих дел. А при дворе, его стали тихонько называть «Наш Нельсон», в честь британского адмирала Горацио Нельсона. Британец в жестоком бою с французами на острове Корсика тоже лишился правого глаза. Но согласитесь, история Кутузова на этом фоне выглядит куда более опасной. А с юмором после первого ранения, как говорят, он стал значительно осторожнее. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b...voi-ghlaz) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 17 сентября 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт в России.  В этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. Таким стимулом стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924 года «О частных приемных радиостанциях», согласно которому частным пользователям разрешалось иметь приемные радиоустройства, а радиолюбителям – конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников. 12 октября 1924 года бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию (станция имени А.Попова). Первая передача началась в 12 часов дня докладом «О роли В.И.Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства». Затем строитель радиостанции А.Л. Минц сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно, по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах. 17 сентября 1922 года в Берлине состоялся первый в мире публичный показ фильма со звуком.  Главной проблемой кинематографа была синхронизация звука c изображением. Единственным решением на тот момент была кинодекламация. То есть актеры озвучивали самих себя прямо в кинозале. Разъезжая вместе с картиной, как театральная труппа, исполнители ролей из-за экрана громко произносили свои реплики синхронно с изображением. Хотя, в момент появления кинематографа уже существовала технология звукозаписи, такая как фонограф и первые попытки объединить её с киноаппаратом были предприняты еще в 1894 году Томасом Эдисоном, однако трудности синхронизации раздельных устройств были настолько велики, а качество звука настолько низким, что изобретение так и не стало решением проблемы. 17 сентября 1922 года в Берлине во Дворце кино "Альгамбра" состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптико-электронной аппаратуры. Показ экранизации пьесы "Поджигатель" голландского писателя Германа Гейерманса осуществили немецкие электроинженеры Йозеф Энгль, Ганс Фогт и Йозеф Массоль, организовавшие компанию Tri Ergon. Настоящий же успех звукового кино начался через шесть лет после показа первой звуковой картины, когда фильм "Восход солнца" компании 20th Century Fox открыл новую эру в кинопроизводстве с использованием системы Movietone, базировавшейся на патентах Tri Ergon. 6 октября 1927 года в Нью Йорке прошла премьера первого звукового фильма "Певец джаза". Показ состоялся в кинотеатре на Таймс сквер. Для воспроизведения звука использовалась система "Витафон" — звук был записан на синхронизированном диске. Этот день принято считать днем рождения звукового кинематографа. *** 5 [17] сентября 1832, в Москве родился Сергей Петрович Бо́ткин - русский врач-терапевт, патолог, физиолог и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле. Профессор Императорской Медико-хирургической академии (с 1861 года). Тайный советник (с 1877 года). Лейб-медик (1872—1880).  Родился Сергей Боткин в Москве в богатой купеческой семье. Отец Пётр Кононович Боткин — купец первой гильдии , потомственный почётный гражданин своего родного Торопца (1832), основатель крупной фирмы, занимающейся оптовой чайной торговлей с Китаем, крупный фабрикант,  мать — Анна Ивановна Боткина (урождённая Посникова), домохозяйка. Из двадцати пяти рождённых в двух браках детей выжили только четырнадцать: 9 сыновей и 5 дочерей. Сергей был одиннадцатым ребёнком. Его воспитанием, как и остальных младших детей, занимался старший сын П. К. Боткина — Василий Петрович.  В 1845 году домашним учителем С. П. Боткина был приглашён студент Императорского Московского университета А. Ф. Мерчинский, способный математик и педагог. Для подготовки к поступлению в университет Василий Боткин в 1847 году определил Сергея в частный пансион Эннеса полупансионером. Дом Боткиных являлся одним из культурных центров Москвы, в начале 1850-х годов здесь жил Т. Н. Грановский и проходили собрания кружка московских «западников». Тем самым, учёный и литературный мир Московского университета с раннего детства оказывал своё влияние на Боткина. Старший брат Боткина Василий (в 1830-х) входил в кружок Н. В. Станкевича, был тесно знаком с М. А. Бакуниным, В. Г. Белинским, И. С. Тургеневым, А. И. Герценом. Одна из сестёр Боткина, Мария, вышла замуж за А. А. Фета. Боткин хотел поступать на физико-математический факультет Московского университета, но к моменту поступления в университет вышел указ императора Николая I запретивший лицам, не окончившим гимназию, поступать на любые факультеты, кроме медицинского. Поэтому Боткин, желавший несмотря ни на что учиться в Московском университете, летом 1850 года сдал экзамены и поступил на медицинский факультет Московского университета. Среди университетских учителей Боткина — профессора Ф. И. Иноземцев, А. И. Овер, А. И. Полунин, И. Т. Глебов, Н. Э. Лясковский, В. И. Кох, Н. С. Топоров, И. В. Варвинский. Большое влияние на Боткина оказал талантливый клиницист П. Л. Пикулин, который был женат на сестре Боткина. Именно Пикулин в январе 1854 года убедил Боткина не следовать призыву университетского начальства отправиться в Крым на войну, где не хватало врачей, а завершить полный курс обучения в университете. Летом 1854 года участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Москве.В период учёбы близко познакомился со своим сокурсником И. М. Сеченовым, во время их пребывания за границей после окончания университета эти отношения переросли в тесную дружбу. В 1855 году окончил Императорский Московский университет со степенью «лекаря с отличием».  Вскоре по окончании курса отправился на Крымскую войну в отряде Н. И. Пирогова, в качестве ординатора Симферопольского госпиталя. Получил обширную подготовку по различным разделам медицины за рубежом.В конце 1859 года был приглашён в клинику терапии Императорской Медико-хирургической академии. 10 августа 1860 года Боткин прибыл в Санкт-Петербург. Защитил докторскую диссертацию на тему: «О всасывании жира в кишках» и был назначен исправляющим должность адъюнкта при терапевтической клинике. В 1865 году С. П. Боткин выступил инициатором создания эпидемиологического общества, целью которого была борьба с распространением эпидемических заболеваний. Боткин стоял у истоков женского медицинского образования в России. В 1874 году он организовал школу фельдшериц, а в 1876 году — «Женские врачебные курсы». С. П. Боткин положил начало санитарным организациям в Санкт-Петербурге. С первых лет существования Александровской барачной больницы становится её попечителем по врачебной части (отсюда и название, употребляемое в Санкт-Петербурге, — Боткинские бараки, ныне — «Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина»). Во многом именно благодаря деятельности С. П. Боткина появилась первая санитарная карета как прообраз будущей «Скорой помощи». Известность и врачебный талант сыграли своё дело. В мае 1875 года «пожалован в лейб-медики Двора Его Императорского Величества с назначением состоять при Её Императорском Величестве Государыне Императрице с оставлением при занимаемых им ныне должностях»  Боткин был лечащим врачом многих деятелей науки и культуры: Д. И. Менделеева, писателя Ф. М. Достоевского; скульпторов М. М. Антокольского, И. Я.Гинцбурга и др.; художников А. А. Иванова, П. С. Чистякова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, И. И. Шишкина; композиторов М. А. Балакирева, А. П. Бородина. Он также консультировал Ф. И. Тютчева, А. И. Герцена, А. И. Эртеля, А. К. Толстого, Д. И. Писарева, С. Я. Надсона, А. Ф. Кони. Многие годы следил за здоровьем Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина — своих друзей. В то же время он лечил и обычных пациентов, часто — совсем бескорыстно. Слава о нём как о враче-кудеснике распространилась по всей империи, и ему верили безоговорочно. Н. А. Некрасов писал брату в 1876 году: «Числа 24—25 августа я еду в Крым, там хорошая осень и при том будет доктор Боткин». Пребывание в Ялте и лечение под наблюдением Боткина принесли тяжелобольному поэту улучшение здоровья. Некрасов посвятил Боткину главу в поэме «Кому на Руси жить хорошо» («Пир на весь мир»). М. Салтыков-Щедрин оставил тёплые воспоминания о Сергее Петровиче как враче. 25-летняя дружба связывала Боткина и Крамского, который написал известный портрет великого врача. В июне 1872 года в Ялте, в Массандре, к Боткину обратился за советом известный русский пейзажист Фёдор Васильев, страдавший туберкулёзом. Боткин лечил его на протяжении 1872—1873 годов. Боткин дружил с И. Репиным, А. Куинджи, В. Серовым, С. Маковским. Одной из больших заслуг Боткина явился его вклад в исследование роли Южного берега Крыма для санаторно-курортного лечения. В 1870 году он получил звание академика и был назначен лейб-медиком царской семьи, которая много времени проводила в имении Ливадия. Боткин одним из первых отметил замечательные климатические условия Южного берега для больных туберкулёзом. Боткин был, кроме всего прочего, прекрасным фармакологом. Скончался 24 декабря 1889 года в 12 ч. 30 мин. в Ментоне от тяжёлого инфаркта миокарда. Похоронен 30 декабря на Новодевичьем кладбище. В это время проходил съезд русских врачей, работу которого прервали. Гроб с телом Боткина несли на руках на протяжении 4 вёрст.  Боткин сформулировал положения, согласно которым в развитии приобретаемых и наследуемых признаков ведущая роль принадлежит внешней среде, включая все условия жизни, в том числе и социальные. При этом организм человека при любых условиях его существования представляет единство физического и психического; физическое всегда первично, психическое является производным этого физического. Активно влияя на внешние факторы, можно изменить не только болезнь, но и предрасположение к ней. Нервная система является основой в процессе приспособления человека к внешней среде, как в норме, так и в патологии. Семья. Отец — Пётр Кононович Боткин (1781—1853), купец первой гильдии и владелец крупной чайной фирмы, суконных и сахарных заводов, мать — Анна Ивановна Посникова (1805—1841). В двух браках у Петра Кононовича родилось 25 детей, Сергей был одиннадцатым ребёнком от второго брака. Братья: коллекционер Дмитрий, литератор Василий , художник Михаил. Сёстры: М. П. Боткина — жена поэта Афанасия Фета, А. П. Боткина — жена Павла Пикулина, знаменитого терапевта, доктора медицины. Первая жена (с 19.04.1859; Штудгарт) — Анастасия Александровна Крылова (1835—1875), дочь небогатого московского чиновника, сестра драматурга Виктора Александровича Крылова (1838—1908). Умерла в Сан-Ремо от лейкоза, похоронена в Покровском монастыре.  А.А.Боткина Вторая жена — Екатерина Алексеевна Оболенская (в первом браке Мордвинова,1850—1929), дочь князя Алексея Васильевича Оболенского и графини Зои Сергеевны Сумароковой.  Сыновья: Сергей (1859—1910) — врач-бактериолог и терапевт (сестра-близнец Сергея умерла в младенчестве). Жена — Александра Павловна Третьякова (1868—1959), дочь мецената Павла Михайловича Третьякова (1832—1898). Была членом правления Третьяковской галереи вместе с В. А. Серовым и И. С. Остроуховым, а затем почётным членом ученого совета. Пётр (1861—1933) — дипломат, камергер (06.12.1908), действительный статский советник (29.03.1909). Второй секретарь русской миссии в Вашингтоне, секретарь дипломатического агентства в Болгарии и Бельгии; первый секретарь посольства в Англии (1906). С 1907 года — министр-резидент в Марокко; в 1912—1917 гг. — посланник в Португалии; вышел в отставку в марте 1917 года. В эмиграции в Швейцарии и Франции. Один из учредителей в Париже Общества друзей Русского музея (1930). Жена Фанни Пейсон (Fanny Payson), американка, дочь известного дипломата. Детей не было.  Евгений (1865—1918) — лейб-медик, лечащий врач семьи императора Николая II, погибший вместе с ней; канонизирован РПЦЗ в 1981 году. Прославлен в лике святых решением Архиерейского собора РПЦ, состоявшемся 2—3 февраля 2016 года. Александр (1866—1936) — морской офицер, врач. В эмиграции в Италии, похоронен в Сан-Ремо. Жена — Мария Павловна Третьякова (1875—1952), дочь мецената Павла Михайловича Третьякова (1832—1898). Виктор (1871— ?), из пажей переведён в 46-й драгунский Переяславский Его Величества полк (1893); подполковник, штаб-офицер для поручений при военном министре; кавалерийский полковник (1914), командир Приморского драгунского полка; в 1919 г. — секретарь британского консульства во Владивостоке. С 1920 г. — в эмиграции. Умер, предположительно, в Харбине. Жена — Лидия Порфирьевна. Дмитрий (1877—1877), умер в младенчестве. Олег (1882—1886), умер в детстве.  Дочери: Анастасия. Муж — Василий Михайлович Бородулин (1847— ?), доктор (ассистент Боткина); ей посвящена колыбельная для фортепиано М. А. Балакирева (1902) Мария (ок. 1878?—1960), художница-любительница. В её квартире (Сергиевская ул., 24) в 1890-х годах собирались художники-передвижники, устраивались выставки. Училась живописи в Париже (1890-е) и в Италии (1906—1908). Писала пейзажи маслом, темперой и пастелью, рисовала портреты. Была в дружеских отношениях с М. Горьким и М. Ф. Андреевой. Во время отдыха на Капри в 1908 году исполнила два карандашных портрета писателя. С середины 1910-х годов жила в Финляндии. По другим сведениям, родилась в 1870 году и была ребёнком от первого брака. Екатерина (1880—1940), врач. Умерла во Франции, похоронена на Сент-Женевьев-де-Буа. Зоя (1883—1950), умерла во Франции Софья (1884—1969), училась в Женевской консерватории, занималась музыкой. В эмиграции жила во Франции, умерла в Париже. Муж — Николай Любимович Кон (Nikolai de Conne) (1883—1956) Людмила (1886–?). Муж (после 1917, Франция) — Пётр Дмитриевич Чехов (1884—1981), родственник знаменитого писателя; после революции оказались во Франции. Елизавета (1888–?). Основным механизмом регулирующей роли нервной системы при всех отправлениях жизни является рефлекс, а основой патогенеза болезней — чисто физиологический процесс. Современная медицина обязана Боткину тем, что он одним из первых подметил, какую важную роль в организме человека играет центральная нервная система. Он понял, что болезнь не поражает отдельный участок тела или орган, а влияет через нервную систему на весь организм. Только постигнув это, врач может правильно лечить больного. Боткин сделал много замечательных предсказаний. В своих лекциях он выразил, например, уверенность, что в головном мозге человека будут найдены особые центры, которые управляют кроветворением, отделением пота, регуляцией тепла и т. д. Сейчас существование таких центров доказано. Обобщив свой врачебный опыт, С. П. Боткин сформулировал три правила терапевта: Настроить больного на выздоровление. Лечить человека целиком. Главную ответственность за появление болезни несёт внешняя среда, от качества отдыха до общения с родственниками. |

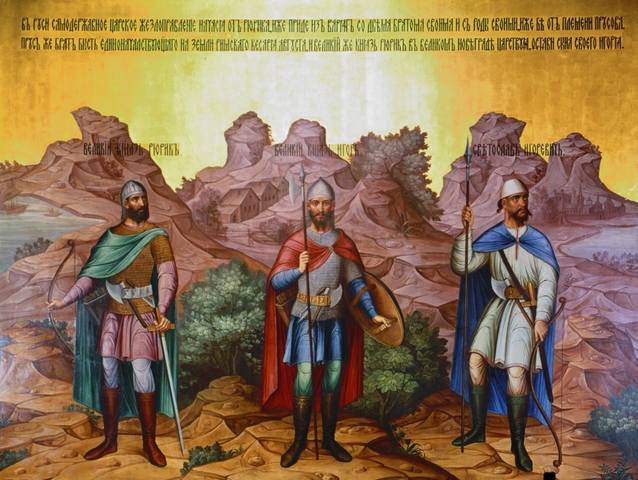

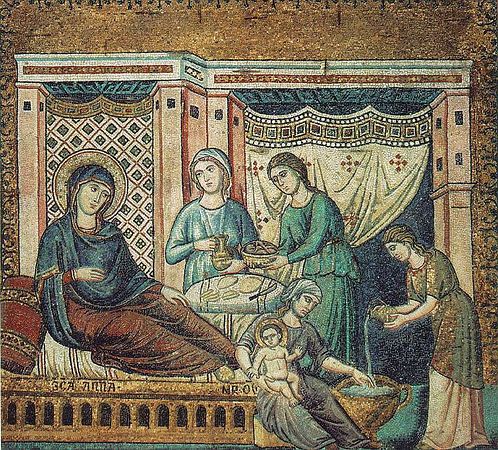

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 21 сентября. 21 сентября 862 г. - День начала Русского государства.  21 сентября 862 года произошло призвание на княжение Рюрика, Синеуса и Трувора. Согласно легенде о призвании варягов приходившие «из-за моря» варяги собирали дань с племён чуди, веси, словен и кривичей, чинили им насилие и были изгнаны ими. Из-за возникших усобиц эти племена решили поискать себе князя, который владел бы ими «по праву». Они отправились к варягам, звавшимся русь, и призвали их на княжение: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами» (эта летописная формула совпадает с формулой призвания саксов бриттами, согласно «Деяниям саксов», написанным в 10-ом веке, что позволяет предполагать общий эпический источник). Так или иначе, на княжение избрались три брата, Рюрик, Синеус и Трувор «с родами своими» и, взяв с собой «всю русь» (характерное обозначение дружины как «всего народа»), утвердились в города: старший Рюрик в Новгороде, Синеус в Белоозере, Трувор в Изборске. Братья Рюрика вскоре умерли, он же стал основателем династии. Это событие традиционно считается началом русской государственности, которая с тех пор не прерывалась. Существует также мнение, что Синеуса и Трувора не существовало, а известие о них — результат неправильно прочитанного русским летописцем иностранного текста, который сообщает, что Рюрик пришел в землю славян со своим домом (сине-хус) и верной дружиной (тру-вор).  Оппоненты гипотезы призвания Рюрика «из-за моря» считают, что князь правил сначала в Ладоге. В 862 захватил власть в Новгороде, воспользовавшись внутренними усобицами. Это вызвало восстание против варягов во главе с Вадимом Храбрым. Рюрик казнил Вадима и его советников, другие новгородцы бежали в Киев. Легенда о «призвании» варягов, сложившаяся в Новгороде или Ладоге в 11-ом веке, была использована при редактировании «Повести временных лет» в начале 12-го века для объяснения происхождения и прославления правящей русской княжеской династии, основателем которой стал считаться Рюрик. Эта версия и легла в основу норманнской теории. Кроме того, сторонники этой гипотезы считают, что история о создании Рюриком Древнерусского государства опровергается многочисленными данными источников, которые говорят о складывании государственности у славян задолго до 9-го века и о становлении Древнерусского государства вследствие внутреннего общественного развития. *** Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.  Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа.  Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6). Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением. |

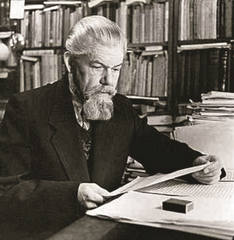

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 22 сентября День осеннего равноденствия.  Равноденствие знаменует наступление осени, более низких температур и более коротких дней для Северного полушария, в котором проживает около 90 процентов населения Земли. После осеннего равноденствия день заметно уменьшается, уступая место ночи. С этого времени день будет каждый раз становиться короче, вплоть до наступления зимнего солнцестояния.Длительность светового дня в северном полушарии будет уменьшаться до 22 декабря. День осеннего равноденствия – это день астрономического начала осени. Осеннее равноденствие происходит тогда, когда Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Соответственно, для жителей южного полушария наступает весеннее равноденствие. Что интересно, в день осеннего равноденствия Солнце утром поднимается строго на востоке, а вечером садится строго на западе. *** 22 сентября 1764 года в России начали устанавливать каменные верстовые столбы.  22 сентября 1764 года в Санкт-Петербурге огласили распоряжение Екатерины Великой о замене деревянных верстовых столбов на каменные. Что такое верстовой столб и для чего их ставили?  Начнём по порядку. Издревле на Руси путям сообщения мешали непроходимые леса и болота, функции дорог брали на себя реки. Поэтому все древнерусские города и большая часть сёл располагались по берегам рек. Летом по рекам плыли на лодках, а зимой – передвигались на санях. Самые первые сведения о том, что на Руси велись дорожные работы, мы узнаём из «Повести временных лет». В 1015 году киевский князь Владимир собрался в поход против своего сына Ярослава, княжившего в Новгороде. Он приказывает своим слугам готовить предстоящую дорогу: «Теребите пути и мосты мостите». Непосредственно к дорожным строителям обращался первый на Руси письменный свод законов «Русская Правда». Там содержится «Урок мостникам» и устанавливаются расценки на различные дорожные работы. С централизацией государства вокруг Москвы возрастает потребность в дорогах. В состав России вливаются Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь и другие территории, которые должны были иметь устойчивую связь с центральной властью. Вот и спешили гонцы во все концы огромной страны, сообщая о вторжениях неприятеля, мятежах и царских указах. Обратно в Москву двигались обозы с пушниной, зерном и металлами. Уже в начале XVI века появились описания больших российских дорог – Русский дорожник, Пермский и Югорский дорожники, а чуть позже были написаны «изгонные книги» с описанием мелких местных дорог. Серьёзным вкладом в развитие дорожного дела стала Ямская изба, созданная Иваном Грозным. Столбовая дорога А собственно дорожный бум начался при Петре I, когда 1 июня 1722 года вышел сенатский указ о постройке дороги, связывавшей две столицы – Петербург и Москву. Дорогу строили грунтовую, но требования к ней предъявляли серьёзные. И столбы там тоже предусматривались. Сегодня посмотрел в окно автомобиля, – и на каждом километре дороги такой столб имеется. А в старой России все расстояния измерялись в верстах. Километры появились только в 1918 году, после декрета Совнаркома от 14 сентября. Заметим, что километр оказался очень близок к нашей русской версте: 1 верста = 500 саженям, 1,0668 км.  Верстовой столб в Соликамске. Начали устанавливать верстовые столбы с указанием расстояния между городами ещё в XVI веке, а там, где столбы стояли, дорога стала называться столбовой. Народ и здесь преуспел, про столб срочно придумали загадку: «Нем и глух, а счёт знает». В 1667 году царь Алексей Михайлович начал строить загородную резиденцию в селе Коломенском. Тогда от Калужской заставы до нового дворца были врыты в землю четырёхметровые каменные, облицованные мрамором столбы, сверху украшенные орлами. Для обывателей это всё было в диковинку, и они толпами собирались посмотреть такое чудо. Именно эти столбы создали истинно московское выражение «коломенская верста», которое передавалось из уст в уста и впоследствии стало гулять по всей России. Пётр I не только строил дороги, но и потребовал ставить на них крашеные столбы с цифрами. В XVIII веке верстовые столбы стали главным украшением на всех основных дорогах Российской империи. По единому образцу 22 сентября 1764 года Екатерина II приняла решение, чтобы на всех главных дорогах стояли каменные верстовые столбы, исполненные по единому образцу. Такие верстовые столбы изготавливались в мастерских Исаакиевского собора. Столбы были высотой 10 метров, производились в стиле барокко, а сверху их венчал флюгер в виде лошади. Но это ещё не всё: на каждой версте велено было посадить по 20 деревьев. Первые такие столбы, изготовленные из гранита и мрамора, появились уже в 1774 году вдоль Царскосельской дороги – от границ Санкт-Петербурга до Царского Села. Решение императрицы о каменных верстовых столбах оказалось для казны обременительным, и уже в 1817 году её внук Александр I упростил эту задачу. Отныне предписывалось устанавливать деревянные верстовые столбы с наклонными чёрно-белыми полосами для их лучшей видимости. Тот же указ предписывал, чтобы при въезде в каждый населённый пункт был столб с доской, показывающей, как селение называется, кому принадлежит и сколько душ там проживает. Как ни вспомнить пушкинское стихотворение «Зимняя дорога»: «Ни огня, ни чёрной хаты,/ Глушь и снег навстречу мне,/ Только версты полосаты/ Попадаются одне». Но всё когда-нибудь кончается. Эпоха верстовых столбов завершилась в 1918 году. Новой власти не понравилось, что эти столбы украшает ненавистный символ самодержавия – двуглавый орёл. Но несколько столбов сохранились и до наших дней. Один такой образчик так и стоит в Москве близ Рогожской Заставы. На каменном столбе написано: «От Москвы 2 версты». (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b...da-i-kuda) Верста – русская мера длины, существовавшая в России до введения метрической системы. (Метрическая система была принята в России с 1899 года как рекомендательная, а как обязательную ее утвердило в 1917 году Временное правительство, а с 1925 года она стала обязательной и для СССР). Верста равнялась 500 саженям. Сажень в свою очередь состояла из трех аршин по 72 см (или 16 вершков). Длина сажени равнялась 2 метрам 16 сантиметрам. Таким образом, верста в современном исчислении была равна 1 километру 80 метрам, то есть практически одному километру. Верстой в России называли не только данный отрезок длины, но и специальный столбы, которые устанавливались на больших дорогах и обозначали версты. Дороги, на которых такие «версты» ставились, назывались столбовыми. «Версты» или верстовые столбы обыкновенно красили в наклонную полоску, чтобы лучше было видно, на столбе писали количество верст от или до какого-то пункта. Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне. А.С. Пушкин «Зимняя дорога» Из всех верст выделилась коломенская верста.  Дело в том, что устанавливать верстовые столбы в России начали при царе Алексее Михайловиче (1645-1676 гг.) и по дороге в его загородную резиденцию в селе Коломенское эти самые верстовые столбы были особенно высокими. Отсюда и пошло выражение верста коломенская, которая в переносном смысле характеризует очень высоких и худощавых людей. *** Сегодня, 22 сентября, исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Ожегова. 9 [22] сентября 1900 года,в селе Каменное, Новоторжского уезда, Тверской губернии родился Сергей Иванович Óжегов - советский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук, профессор. Автор выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка». Один из составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935—1940). Сергей Ожегов родился 9 (22) сентября 1900 в посёлке Каменное (ныне город Кувшиново) Тверской губернии в семье инженера-технолога Каменской бумажно-картонной фабрики Ивана Ивановича Ожегова. Сергей Иванович был старшим из трёх братьев. Со стороны отца в его роду были уральские мастеровые (дед был работником пробирной палаты); со стороны матери — предки духовного звания: Александра Фёдоровна (урождённая Дегожская) была внучатой племянницей протоиерея Г. П. Павского, автора известной книги «Филологические наблюдения над составом русского языка». В канун Первой мировой войны семья переехала в Петербург, где Сергей окончил гимназию. Затем он поступил на филологический факультет Петроградского университета, но занятия вскоре были прерваны — Ожегова призвали на фронт. После революции служил в Красной Армии, участвовал в боях на западе России, на Украине. В середине 1920 года в Южной Украине он возглавляет полковую разведку, потом штаб полка. В то время велись интенсивные бои с войсками Врангеля, но Сергею Ожегову приходилось участвовать и в ликвидации местных банд. Вскоре его назначают начальником штаба тыла. В 1922 году Ожегов окончил военную службу в штабе Харьковского военного округа и сразу же приступил к занятиям на факультете языкознания и материальной культуры Петроградского университета.  В 1926 году он окончил это учебное заведение, получив диплом Ленинградского университета. Незадолго до окончания университета Ожегов женился на студентке филологического факультета Педагогического института имени Александра Герцена. Тесть Ожегова — священник — в свое время мечтал о консерватории, но судьба распорядилась иначе, и любовь к музыке он реализовывал в семейном кругу. В воспоминаниях сына Ожегова говорится, что дед виртуозно играл на фисгармонии как классическую, так и народную музыку. Сергей Иванович Ожегов не относился к кабинетным затворникам, он любил дружеские компании и общение с друзьями считал лучшим отдыхом. Жена Ожегова,Серафима Алексеевна, умела создать доброжелательную и доверительную атмосферу в доме. В браке супруги прожили почти сорок лет, вырастив сына Сергея.  Сергей стал архитектором.Заслуженный деятель искусств Узбекской и Якутской ССР, лауреат государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы Хаким Заде Ниязи, доктор архитектуры, профессор С.С. Ожегов долгое время преподавал в МАрхИ, возглавляя кафедру ландшафтной архитектуры. В 1936 году Ожегов переехал в Москву. С 1937 года преподавал в московских вузах (МИФЛИ, МГПИ). С 1939 года — научный сотрудник Института языка и письменности, затем Института языкознания АН СССР. Налаженная жизнь оборвалась с началом войны. Отправив семью к родственникам в Ташкент, Ожегов записывается в народное ополчение. Но, будучи известным ученым, он подлежал «бронированию» и, оставшись в Москве, возглавил Институт языка и письменности Академии наук до возвращения из эвакуации прежнего руководства. В войну Сергей Ожегов потерял почти всех ленинградских родственников. Его пятилетняя племянница оказалась в детдоме. Позже Сергей Иванович нашел девочку, привез в Москву и удочерил ее. Основатель и первый заведующий сектором культуры речи Института русского языка АН СССР (с 1952 года). Редактор «Орфографического словаря русского языка» (1956, 5-е изд. 1963), словарей-справочников «Русское литературное произношение и ударение» (1955), «Правильность русской речи» (1962). Основатель и главный редактор сборников «Вопросы культуры речи» (1955—1965). По инициативе С. И. Ожегова в 1958 году в Институте русского языка была создана Справочная служба русского языка, отвечающая на запросы организаций и частных лиц, касающиеся правильности русской речи. Являясь глубоким академическим специалистом и ведя большую преподавательскую деятельность (он многие годы работал в МГУ), Сергей Иванович Ожегов не был кабинетным ученым и живо откликался с присущей ему доброй иронией на те изменения в языке, которые начинали входить в словарь рядового человека в космическую эпоху. Он лояльно относился к "словесным проказам" молодежи, прислушивался к ней, хорошо знал и мог оценить литературный, применяемый в особых случаях, жаргон. Примером тому может служить составлявшаяся им совместно с другим знаменитым ученым, Александром Реформатским, картотека русского мата - не собрание нецензурных выражений в "словари", а научно обоснованное и художественно оформленное исследование социологии языкового обихода городского населения - то, что является столь популярным и актуальным в настоящие дни. Был членом Комиссии Моссовета по наименованию учреждений и улиц Москвы.  Его облик — и внешний, и: внутренний — был удивительно гармоничен, грациозен, а священническое лицо, аккуратная, с годами седая бородка и манеры старого аристократа вызывали курьезные случаи. Однажды, когда С. И. Ожегов, Н. С. Поспелов и Н. Ю. Шведова приехали в Ленинград, то, выйдя с перрона Московского вокзала, направились к стоянке такси и, благополучно присев в салоне, с невозмутимой элегантностью попросили водителя отвезти их в Академию (наук), но, вероятно, смущенный их видом и манерами мужчин, тот привез их в … духовную академию. Смерть Сергея Ивановича Ожегова стала неожиданностью для близких: после операции он заразился инфекционным гепатитом и скоропостижно скончался. Умер С. И. Ожегов в Москве 15 декабря 1964 года. Урна с его прахом покоится в стене некрополя Новодевичьего кладбища.  В «Русском словаре языкового расширения» А. И. Солженицына есть такое слово — «богорадить», т.е. посвящать себя богоугодным делам. Сергей Иванович Ожегов и был таким «богорадным», «хорошим русским человеком и славным ученым», жизнь которого, все же слишком короткая, но яркая, стремительная, богатая событиями и встречами — достойна нашей памяти. |

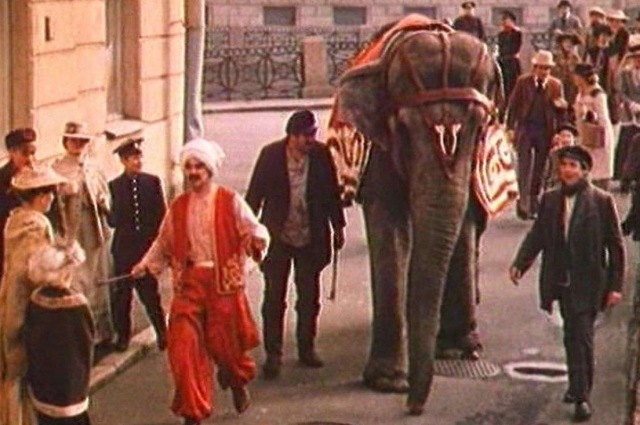

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 23 сентября. 23 сентября 1937 года образованы Архангельская и Вологодская области - 83 года. Области образована постановлением ЦИК СССР «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области».   В связи с разделением Северной области из Ленинградской области были переданы в Вологодскую город Череповец и 18 районов: Череповецкий, Мяксинский, Пришекснинский, Петриневский, Кирилловский, Чарозерский, Вашкинский, Белозерский, Бабаевский, Кадуйский, Чагодощенский, Устюженский, Борисово-Судский, Шольский, Оштинский, Ковжинский, Вытегорский и Андомский. 13 августа 1944 года Павинский и Вохомский районы были переданы в Костромскую область. Вологодская область.Районы:  Чагодощенский,Вытегорский,Бабаевский,Бабушкинский,Белозерский,Вашкинский, Великоустюгский,Верховажский,Вожегодский,Вологодский,Грязовецкий,Кадуйский Кирилловский,Кичменгско-Городецкий,Междуреченский,Никольский,Сокольский,Сямженский Усть-Кубинский,Устюженский,Череповецкий,Шекснинский. Архангельская область является крупнейшим субъектом Российской Федерации в европейской части России и крупнейшей областью (провинцией) в Европе.  В состав Архангельской области, кроме территории бывшей Архангельской губернии (в границах 1926 года) вошли также два бывших уезда (Вельский и Каргопольский) Вологодской губернии и 9 районов бывшей Северо-Двинской губернии. *** День рождения жевательной резинки. 172 года.  У жевательной резинки есть конкретная дата, которую можно назвать её днём рождения: 23 сентября 1848 года. Хотя, конечно, люди что-то жевали с незапамятных времён: в Индии – смесь ароматических трав, в Сибири – смолу, а майя вроде как использовали в качестве жвачки каучук. Подобные упражнения для челюстей производили положительный эффект – устраняли неприятные запахи, массировали дёсны, да и просто расслабляли. Во время раскопок первых поселений древних людей археологи обнаружили нечто занятное – небольшие кусочки смолы. На них были отпечатки зубов. Вывод такой: они её жевали! Позднее историки установили, что древние греки жевали смолу мастикового дерева, чтобы почистить зубы, а индейцы майя с этой же целью перекатывали во рту сок гевеи (каучук). Сибиряки также пережёвывали смолу – только лиственницы, а в Индии пользовались листьями бетеля (вид перца). Позже в Европу из Вест-Индии попал табак, и многие жители обрели дурную привычку его жевать, дурную – потому что это уже нельзя было отнести к полезным для организма действиям.  В 1848 году братья Кёртис в штате Мэн придумали смешивать пчелиный воск и кусочки смолы с ароматизаторами. Первые опыты получили названия «Белая гора», «Сливки с сахаром» и «Лакричник Лулу». Маленькие брикетики пользовались успехом у местного населения, и производство было налажено в ответ на высокий спрос. Так появились четыре марки жвачек: «Американский флаг», «Ель 200-й глыбы», «Сосновая магистраль» и «Сосна янки». В 1869 году патент на производство жвачки из каучука получил дантист из Огайо Уильям Финли Семпл, и в этом же году Томас Адамс из Нью-Йорка в результате своих опытов изобрёл жевательную резинку из той же смеси. Поскольку творения братьев Кёртис были довольно неказисты – попадались даже сосновые иголки, то производство пришлось свернуть. А вот у Томаса дела резко пошли в гору: он открыл фабрику и придумал добавлять в тягучую смесь ароматизаторы. «Нью-Йоркская жевательная резинка Адамса» продавалась за сущие копейки, некоторые экземпляры Томас даже бесплатно предлагал аптекарям. В 1888 году на его фабрике появилась жвачка «Тутти-Фрутти» с ярким вкусом, моментально ставшая популярной в Америке. Современная жевательная резинка появилась в 1928 году: бухгалтер Уолтер Димер вывел идеальную формулу, которой кондитеры пользуются до сих пор: 20 % каучука, 60 % сахара, 19 % кукурузного сиропа и 1 % ароматизаторов. Такая жвачка быстро стала любимой у всех детей Америки, поскольку из неё можно было надувать пузыри. Её назвали «Бабл-гам» – «резина для пузырей». В СССР американская жвачка долго считалась идеологически вредной. За вожделенной импортной жевательной резинкой школьники устраивали чуть ли не настоящую охоту, словом, популярность была массовой. В 70-х годах XX века в СССР наладили производство собственной жвачки, которая, впрочем, значительно уступала по качеству импортной. В постперестроечной России вошло в обиход словечко «бубль-гум» после выхода мультфильма «Возвращение блудного попугая». В 90-е годы в новой России начался настоящий бум на жвачки – импортные сладости с яркими наклейками в комплекте и переводками активно ввозились в страну. Администрации школ пришлось потратить немало нервных клеток: жвачки приклеивались под парты, на подоконники, на стулья одноклассниц, а игрой «во вкладыши» занималось практически всё поколение 90-х. Палитра вкусов жевательной резинки ограничена лишь фантазией производителей. Мятная считается наиболее распространённой, вроде как она полезна для зубов. Предпочтения потребителей зависят от страны. Например, в Европе популярна лакричная жвачка с довольно специфическим вкусом – в России её любят далеко не все. В Турции продаются жвачки без ароматизаторов, а в Сингапуре вообще действует официальный запрет на жевательную резинку – только по рекомендации врача (это чистая правда)! Врачи рекомендуют не увлекаться жевательной резинкой – жевать не более 5 минут после приёма пищи и ни в коем случае не на пустой желудок! *** 10 (23) сентября 1902 года, в Санкт-Петербурге родилась Надежда Николаевна Кошеве́рова - советский кинорежиссёр-сказочник. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1966).  Отец — Николай Кошеверов, купец 1-й гильдии - имел собственный дом на Сергиевской улице.  В 1923 году окончила актёрскую школу при петроградском театре «Вольная комедия» и до 1928 года была актрисой в театрах Ленинграда (в том числе и в Ленинградском театре сатиры у Н. П. Акимова). Училась в киномастерской Фабрики эксцентрического актёра (ФЭКС) (1925—1928).  С 1929 года Надежда Кошеверова работала на «Ленфильме», где начала карьеру ассистентом режиссёра на картинах о Максиме — «Юность Максима» (1934), «Возвращение Максима» 1937), «Выборгская сторона» (1938). Первый (не сохранившийся) фильм «Однажды осенью» сняла в 1937 году, а первый успех пришёл к ней после выхода на экраны снятой совместно с Ю. А. Музыкантом в 1939 году лирической комедии «Аринка».  До начала Великой Отечественной войны молодому режиссёру удалось снять ленту «Галя» — фильм о финской войне, запрещённый к показу. Впервые к жанру сказки, ставшему её основным творческим направлением, Надежда Кошеверова обратилась в 1944 году. Дебютом в этом жанре стал фильм-опера «Черевички» по одноимённой опере Чайковского, снятый совместно с режиссёром М. Г. Шапиро. «Говорила она баском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Именно так. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре», - так описал известный сценарист, драматург Евгений Шварц свою первую встречу с Надеждой Кошеверовой.Он вспоминал ее удивительный для женщины характер и работоспособность, которой мог позавидовать любой на съемочной площадке, настолько она была вынослива и неутомима. В тот момент Надежда Николаевна была замужем за Николаем Акимовым, режиссером, чье имя в 1896 году получил Ленинградский театр комедии. Именно Акимов и познакомил ее со Шварцем. Годы спустя они вместе работали над сказкой, покорившей сердца не только советских граждан, но и зрителей в Австрии, Франции, Финляндии, Швеции и Японии. В 1947 году значительный успех получил фильм «Золушка» — сценарий Е. Л. Шварца, оформление Н. П. Акимова, с точностью подобранный состав артистов получили признание у зрителя, критиков и вошли в историю отечественного кино.  Продолжив работу как комедиограф («Шофёр поневоле», «Осторожно, бабушка!»), Кошеверова старалась сохранять верность столь любимому ею жанру волшебной сказки для детей.  В трёх фильмах-сказках снялся один из её любимых актёров — Олег Даль. Последней её режиссёрской работой стала картина 1987 года «Сказка про влюблённого маляра». Надежда Николаевна Кошеверова умерла в Москве 22 февраля 1989. Похоронена на кладбище в посёлке Комарово под Санкт-Петербургом. Семья. Первый муж — советский театральный режиссёр, художник, педагог Н. П. Акимов. Вместе с Акимовым работала над фильмами «Золушка» (1947, Н. П. Акимов — художник) и «Тени» (1953, Н. П. Акимов — режиссёр, фильм — телеверсия спектакля Ленинградского Театра имени Ленсовета). Второй муж — советский оператор-постановщик А. Н. Москвин. Сын — Николай Москвин (1935—1995). Художественные фильмы. 1939 — Аринка 1940 — Галя (среднеметражный) 1944 — Черевички (совм. с М. Г. Шапиро) 1947 — Золушка (совм. с М. Г. Шапиро)  1953 — Весна в Москве (совм. с И. Е. Хейфицем) 1953 — Тени (совм. с Н. П. Акимовым) 1954 — Укротительница тигров (совм. с А. В. Ивановским)  1956 — Медовый месяц 1958 — Шофёр поневоле 1960 — Осторожно, бабушка! 1963 — Каин XVIII (совм. с М. Г. Шапиро) 1966 — Сегодня — новый аттракцион 1968 — Старая, старая сказка  1971 — Тень 1974 — Царевич Проша 1977 — Как Иванушка-дурачок за чудом ходил 1979 — Соловей 1982 — Ослиная шкура  1984 — И вот пришёл Бумбо…  Фильм, снятый по мотивам рассказов Александра Куприна, показывает Петербург на рубеже XIX и XX веков. Добрая сказка рассказывает о дочери доктора, которая увядала от неизвестной болезни. Помочь ей смог бывший студент-медик, который рассказал девочке об удивительном слоне Бумбо. Девочка загорелась желанием встретиться с Бумбо и попросила отца, чтобы тот пришел к ней в гости. Мечту девочки помогли исполнить цирковые артисты. Роль Сашеньки в картине исполнила Наташа Шинакова, ее отцом в картине стал Олег Басилашвили, а Константина сыграл Валерий Золотухин. 1987 — Сказка про влюблённого маляра. |

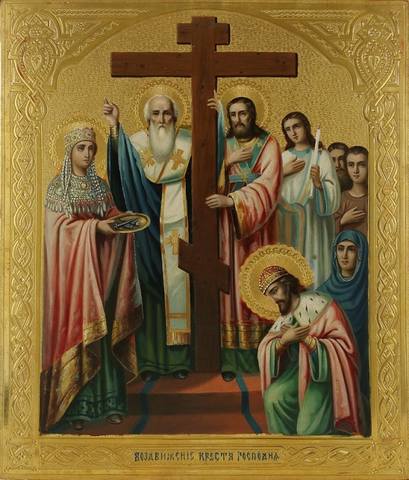

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  Это событие в жизни человечества произошло давно. В начале четвертого века святая равноапостольная Елена, мать равноапостольного царя Константина Великого, путешествовала в Святую Землю для того, чтобы обрести Честный и Животворящий Крест Господень. Силами святой равноапостольной Елены в Святой Земле, на месте земной жизни Спасителя было построено много базилик,храмов, где Господь явил свою особую благодать. Елена построила огромную базилику на месте рождения Спасителя, а также огромный храм на месте Его Преображения, и храм на месте Крестной смерти Спасителя и его Воскресения. Царица Елена, прибыв в Иерусалим, отправилась на поиски места, где находился Животворящий Крест Господень. По традиции еврейского народа, орудия смерти обычно хоронили где-то недалеко от места захоронения убиенных. Недалеко от Гроба Господня, возле Голгофы, царица Елена нашла это место, которое указал старый еврей. Этот еврей, видя чудеса от Креста Господня, позже стал православным христианином,а впоследствии святителем, и потом даже пострадал за Христа,приняв мученическую кончину.  И когда царицей Еленой был обретен Крест Господень, то оказалось, что на том месте лежали три креста и завернутые гвозди, а отдельно - табличка,которая была прибита на Кресте Господнем с надписью «Се есть Иисус, Царь иудейский» (Мф. 27, 37). Как из трех крестов определить, какой Христов? А в это время мимо места,где был обретен Животворящий Крест Господень, проносили покойника, и Господь вразумил царицу взять по очереди каждый крест и возложить его на покойного. Взяли первый крест возложили - никакого действа, второй крест также. И только когда третий крест возложили, покойный воскрес. В то время собралось много христианского православного народа. И чтобы все видели Крест Господень, он был воздвигнут, поднят и весь народ вопиял: «Господи, помилуй!» Вчера многие из вас присутствовали на всенощном бдении, где воздвигался Крест Господень и пели «Господи,помилуй!» многократно. Это делается на службе в воспоминание того момента, когда был впервые воздвижен Крест Господень. Из трех крестов только Крест Господень был настолько тяжел,что Господь под ним, неся его, падал. И у каждого из нас с вами свой крест. О том, как мы несем свой крест, мы говорим на исповеди. Мы можем подражать разбойнику неразумному и нести свой крест в ропоте и возмущении. А можем нести его, как нес благоразумный разбойник, понимая, что за свои грехи мы страдаем, призывая в помощь Господа, памятуя слова разбойника благоразумного: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем». Так царицей Еленой был обретен Крест Господа нашего Иисуса Христа. *** 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад в России.157 лет  27 сентября в России отмечается новый общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников. Как тип педагогического учреждения первый детский сад был организован в начале XIX века в Нью-Ланарке (Шотландия) социалистом-утопистом Р. Оуэном — так называемая "школа для маленьких детей". Само название — "Детский сад" (нем. Kindergarten) пришло из Германии и было придумано в 1837 году педагогом Фридрихом Вильгельмом Августом Фрёбелем. Им же было создано учреждение для игр и занятий детей младшего возраста в городе Бад-Бланкенбурге. Хотя данное учреждение существовало всего около двух лет. Название "Детский сад" он придумал из соображений, что дети — цветы жизни, требующие умелого и тщательного ухода и выращивать их должны садовницы. Первый платный детский сад был открыт в Гельсингфорсе в 1859 году Седмиградским. В России стали открываться детские сады в 1860-х. Они были частными и дорогостоящими, поэтому были недоступны для простых людей. © https://peterburg.center/conte...y-sad.html Дата для «дня воспитателя и всех работников дошкольного образования» была выбрана не случайно, а приурочена к открытию первого детского сада в Российской империи. Это событие произошло в городе Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года (по другим данным - 1866 года) по инициативе русской женщины-энтузиастки Аделаиды Семеновны Симонович. Первое в государстве дошкольное заведение принимало детей в возрасте от трёх до восьми лет. В программе «детсада» были уроки шитья, конструирование, подвижные игры, и даже курс Родиноведения.  А.С. Симонович с дочерью.1864 г. Организатор первого в России детского сада Аделаида Семеновна Симонович родилась в Москве в 1844 году (по другим данным - в 1840 году). Образование свое Симонович получала в те годы, когда для женщины это представляло довольно сложную задачу. Женских гимназий еще не существовало, а в российские университеты женщинам вообще был закрыт доступ. Аделаида Семеновна закончила пятиклассную школу, а потом занималась самостоятельно и выдержала экзамен на звание домашней учительницы. Этого ей казалось недостаточно, и она пыталась получить разрешение посещать лекции в Московском университете. Аделаиде Семеновне отказали — довольно грубо. И, как сообщают биографы, Симонович ничего не оставалось делать, как поехать учиться в Швейцарию. Швейцарские университеты в то время уже принимали женщин. В период своей швейцарской жизни супруги Симоновичи познакомились с системой дошкольного воспитания Ф.Фребеля, и этот факт положил начало истории российских детских садов. Вернувшись в Петербург в 1866 году, Аделаида Семеновна при поддержке своего мужа открыла первый в истории России детский сад. В это время ей было 22 года. Одновременно супруги Симоновичи стали издавать первый российский журнал «Детский сад», посвященный вопросам дошкольного воспитания. Через четыре года Симоновичи по семейным обстоятельствам переселились в Тифлис и там тоже открыли детский сад — на этот раз «интернациональный». Его посещали русские, армянские и грузинские дети. Так что с проблемами многонациональности и двуязычия отечественный детский сад столкнулся на заре своего развития. Правда, слово «толерантность» тогда не употребляли. Дети представлялись педагогам-шестидесятникам «единым народом». Этот детский сад просуществовал шесть лет. Затем Симоновичи снова вернулись в Петербург, где муж Аделаиды получил место врача детской больницы. А в 1878 году просвещенное женское население России наконец дождалось своего часа: в Петербурге открылись Бестужевские высшие женские курсы. К этому времени у Симоновичей было уже шестеро детей. Кроме собственных, Аделаида Семеновна воспитывала еще и своего племянника, впоследствии знаменитого художника Валентина Серова, а также руководила небольшой частной школой. Тем не менее она стала посещать лекции на историко-филологическом факультете. Организация детских яслей — тоже начинание Симонович. После смерти мужа Аделаида Семеновна поселилась в имении своего зятя в Тверской губернии и стала преподавать в Калачаевской сельской школе. Летом, когда школа не работала, Симонович устраивала в школьном помещении ясли и дошкольную площадку. Итогом педагогической деятельности Аделаиды Симонович стала книга «Детский сад», в основу которой легли материалы когда-то издаваемого ею журнала. Иллюстрации к книге делали ее дети и внуки, ставшие к этому времени художниками. Умерла Аделаида Симонович в 1933 году. *** 14 (27) сентября 1910 года в селе Нижнее (ныне Донецкая область), в шахтёрской семье родился Сергей Владимирович Лукьянов - советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1952). Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1951, 1952).  Учился в школе, затем окончил горнорудное училище и стал работать на шахте. Занимался в кружке театральной самодеятельности. В 1929 году после одного из спектаклей Лукьянову предложили попробовать себя на профессиональной сцене, и он был приглашён в Донбасский театр. В 1929 году поступил в студию при Харьковском театре имени Т. Г. Шевченко, где проучился два года. Был актёром Харьковского Краснозаводского театра (1929—1931), МАДТ имени В. В. Маяковского (1955—1956), МХАТ (1956—1963), МАДТ имени Е. Б. Вахтангова (1942—1955; 1963—1965). В кино с 1944 года (к/к «Поединок»). Сергей Лукьянов активно работал в кино и театре до самых последних своих дней. Однако у актера было больное сердце. С. В. Лукьянов умер 1 марта 1965 года от инфаркта во время выступления на собрании в Театре имени Е. Б. Вахтангова. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Семья: первая жена — Надежда Захаровна Тышкевич (3 сентября 1911 — февраль 2000 год) — балерина Киевского театра оперы и балета дочь — Татьяна (род. 1 апреля 1939) — актриса Театра на Таганке внучка — Дарья Повереннова (род. 15 июня 1972) — актриса вторая жена — Клара Лучко (1925—2005) — актриса дочь — Оксана (род. 6 мая 1951) — переводчица и журналистка внук — Александр Широкая зрительская любовь пришла к актеру после выхода на экраны мелодраматической комедии Ивана Пырьева «Кубанские казаки», в которой он сыграл одну из главных ролей - председателя колхоза Гордея Ворона. В 1951 году за эту работу ему была присуждена Сталинская премия второй степени.  Успешной оказалась и серьезная драматичесая роль, исполненная актером в драме режиссера Всеволода Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова». Фильм имел успех не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В 1953 году лента была отмечена премией «Золотой колос» на МКФ сельскохозяйственной тематики в Риме и специальным дипломом фестиваля МКФ в Венеции. Также удачной оказалась работа Сергея Лукьянова в фильме Иосифа Хейфица «Большая семья», в которой он сыграл роль Матвея Журбина. Вместе с ним снялись многие звезды советского кино: Борис Андреев, Алексей Баталов, Ия Арепина, Павел Кадочников и другие.  Огромной популярностью у зрителей пользовался фильм Иосифа Хейфица «Дело Румянцева». В этой криминальной драме актер исполнил роль полковника Сергея Афанасьева - образцово-показательного советского милиционера.  Заслуженный артист РСФСР (5 ноября 1947) Народный артист РСФСР (26 апреля 1952) Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли Гордея Гордеевича Ворона в фильме «Кубанские казаки» (1949) Сталинская премия второй степени (1952) — за исполнение заглавной роли в спектакле «Егор Булычов и другие» М. Горького на сцене МХАТ орден Трудового Красного Знамени (1950) Премия за лучшую мужскую роль («Серебряная пальмовая ветвь») 8-го Канского фестиваля (1955 год) в фильме Большая семья Всего сыграл более 20 ролей в кино Источник: https://stuki-druki.com/authors/Lukjanov-Sergey.php Штуки-дрюки © |

Лайк (1) |

| Comrade78 Санкт - Петербург Сообщений: 2628 На сайте с 2016 г. Рейтинг: 28404 | Tina1960 написал: 10 (23) сентября 1902 года, в Санкт-Петербурге родилась Надежда Николаевна Кошеве́рова - советский кинорежиссёр-сказочник. Чтобы снять - создать киносказку "Золушка" практически сразу после войны, когда и реквизит был в дефиците и прочие "нехваталки", это надо вопреки всему, взять и стать настоящей ВОЛШЕБНИЦЕЙ !!! ----------------------------------- Янине Жеймо на тот момент было 37....внешне она мне напоминает итальянку Джульетту Мазину...или наоборот https://vk.com/wall346735966_8...2484_12191 |

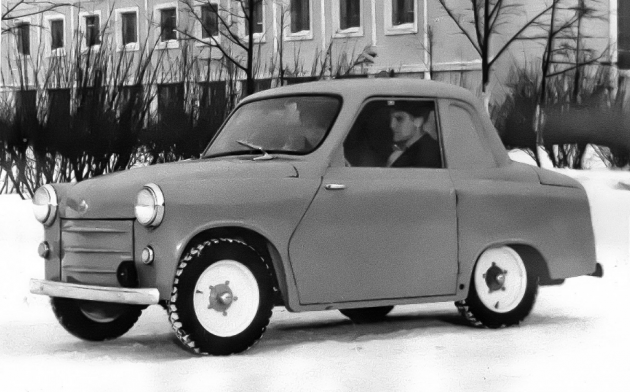

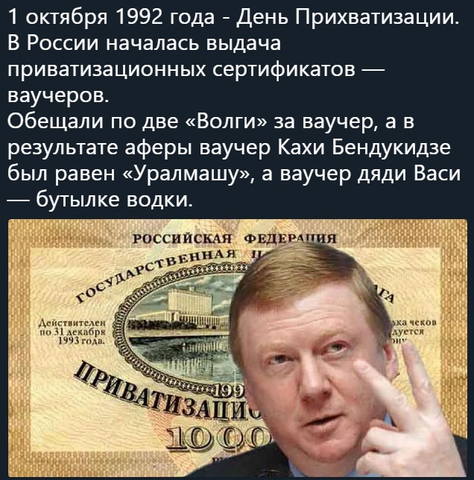

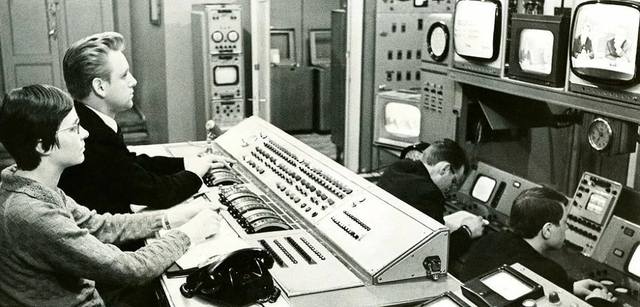

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 1 октября Международный день пожилых людей.  14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 45/106, провозгласившую 1 октября Международным днем пожилых людей. Этому шагу предшествовало принятие Венского плана действий по проблемам старения, который был согласован на Всемирной ассамблее по проблемам старения 1982 года и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в том же году. В 1991 году Генеральная Ассамблея приняла Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей, содержащиеся в резолюции 46/91. В 2002 году на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения был принят Мадридский план действий по проблемам старения, что стало поворотным моментом для решения проблем старения населения в XXI веке. За последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год ожидаемая продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. Следует отметить, что в настоящее время численность женщин в возрасте 60 лет и старше превышает, по оценкам, численность мужчин соответствующего возраста на 66 миллионов. Среди лиц в возрасте 80 лет и старше женщин почти в два раза больше, чем мужчин, а среди лиц, достигших столетнего возраста, — в 4–5 раз больше.  Согласно прогнозам, в период с 2017 по 2030 год число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет на 46 процентов, с 962 миллионов до 1,4 миллиарда человек, превосходя численность молодежи и детей младше 10 лет. В 2018 году впервые в истории число людей в возрасте 65 лет и старше превысило число детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Согласно прогнозам, число людей в возрасте 80 лет и старше утроится: с 143 миллионов в 2019 году до 426 миллионов в 2050 году. Рост числа пожилых людей будет самым стремительным в развивающихся странах. Азия станет регионом с наибольшим числом пожилых людей, а в Африке будет происходить пропорциональный рост населения всех возрастных групп. В этой связи необходимо уделять повышенное внимание конкретным потребностям и проблемам, с которыми сталкиваются многие пожилые люди. Также важно учитывать тот существенную роль, которую большинство пожилых мужчин и женщин могут продолжать играть в жизни общества при наличии необходимых условий. Права человека лежат в основе всех усилий в этом направлении. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет. К 2050 году число людей старше 60 лет достигнет двух миллиардов, составив более 20 процентов мирового населения. Наиболее значительный и стремительный рост численности пожилых людей будет отмечен в развивающемся мире, причем на азиатский регион придется самое значительное количество людей пожилого возраста, а на африканский — самое значительное увеличение доли пожилого населения. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. Вместе с тем не менее важным является и то обстоятельство, что большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. *** 1 октября 1960 года состоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец» - 60 лет.  1 октября 1960 года — это памятная дата для Запорожья. 55 лет назад на заводе «Коммунар» (позднее — Запорожский автомобильный завод) началось производство автомобиля ЗАЗ-965, известного в народе как горбатый «Запорожец». В качестве внешнего прототипа был выбран итальянский «фиат». Однако первые же машины еще во время испытаний получили навеки прилепившиеся к ним прозвища: «консервная банка», «горбатый».  Все автомобили «Запорожец» имели ряд характерных особенностей конструкции: заднемоторная компоновка с продольным расположением консольно вывешенного двигателя за задней осью и коробки передач в пределах колёсной базы; кузов типа «двухдверный седан»; V-образный четырёхцилиндровый карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением; независимая подвеска всех колёс; автономный бензиновый отопитель салона.  Экспортный вариант ЗАЗ-965А отправляли в Австрию и Финляндию. А в 1967 году с заводского конвейера сошел новый автомобиль ЗАЗ-966 (над ним работали с 1962-го), и выпуск «горбатых» прекратился.  За шесть лет «Коммунар» изготовил их почти 300 тысяч. *** 1 октября 1992 года Сбербанк начал выдачу ваучеров — приватизационных чеков.  Каждый россиянин мог прикупить «кусочек родины», но стать полноценными собственниками мало у кого получилось. Авторы экономической политики тех лет говорят, что приватизация была вынужденной мерой и преследовала цель создать класс частных собственников, чтобы гарантировать невозврат страны к коммунизму. Приватизация госсобственности на самом деле стартовала не 1 октября 1992 года, а еще летом 1991 года. Был принят закон «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР». Каждому гражданину России Сбербанк должен был открыть именной приватизационный счет, на который должны были зачисляться деньги от продажи приватизируемого имущества. При этом закон не разрешал снимать средства с приватизационных вкладов другим лицам. Однако план с приватизационными счетами не был реализован. Вместо открытия счетов населению решили раздать ваучеры. Бесплатно. Номинальная стоимость ваучера составила 10 тыс. рублей, исходя из оценки госимущества — предприятий страны. Все активы, подлежавшие приватизации, оценили в 140 млрд руб.  Глава Госкомимущества Анатолий Чубайс говорил тогда, что на один ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Эту фразу многие россияне до сих пор считают примером вопиющего обмана со стороны властей. На самом деле купить часть госсобственности по выгодной цене могли только работники приватизируемых предприятий. Остальным, не занятым в производственной сфере, казалось, что выгоднее продать или вложить «эту бумажку» в чековый инвестиционный фонд. Эти фонды скупали за чеки акции приватизируемых предприятий. Владельцам акций обещали большие барыши в будущем, но впоследствии большинство фондов просто исчезли, а акции предприятий достались совсем не простым гражданам. Многие россияне вообще не представляли, что с этим ваучером делать. Цена ваучеров падала с каждым месяцем и дошла до 3−4 тысяч рублей к середине 1993 года. От чековой приватизации сначала выиграли так называемые «красные директора» — руководители заводов и фабрик. Нередко они принуждали работников продавать свои акции, а для стимулирования этого процесса задерживали выплату зарплаты. В течение считанных месяцев некоторые персоны становились миллионерами и миллиардерами. Бывшие советские функционеры вдруг становились единоличными собственниками нескольких фабрик, заводов, яхт, пароходов. Но поскольку «красные директора» тоже не отличались финансовой грамотностью и не очень-то желали развивать вверенный им актив, то в течение нескольких лет реальными владельцами частных заводов стали финансово-промышленные группы, нередко с криминальным прошлым. Передел собственности сопровождался кровавыми разборками. Шальные приватизационные деньги стали питательной средой для появления класса олигархов. В последующем приватизационные деньги осели в инвесткомпаниях и частных банках, зарегистрированных в офшорах. Сейчас многие признают, что чековая приватизация была и неэффективной, и несправедливой. Государство в итоге получило благодаря приватизации 60 млрд — смехотворную сумму. Стоимость ваучера определялась тем, куда ты ее вложил. Если купил, например, акции «Газпрома», то оказался в выигрыше. Если отнес в какой-нибудь приватизационный фонд, то в итоге прогорел, скорее всего. Менеджмент и трудовые коллективы «Газпрома» неплохо заработали в итоге. Критикам своей модели приватизации Чубайс ответил так: выбирать между честной и нечестной приватизацией тогда было невозможно. Выбор если и был, то «между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом». Приватизация с точки зрения интересов государства была вынужденной мерой. После распада СССР, последовавшего за этим экономического коллапса, после путча гэкачепистов не было другого варианта выйти из того положения. Издержек в той приватизации было много, конечно, но идеальных моделей приватизации в принципе не бывает. А у нас и времени толком не было. Маргарет Тэтчер за 10 лет провела приватизацию 600 предприятий в Великобритании, и за это ее как только не склоняли в прессе. А мы ускоренно были вынуждены приватизировать тысячи заводов и фабрик. Честным не досталось ничего. Приватизацией в России были недовольны практически все. Люди не стали собственниками своей страны. Фундамент нового строя был заложен на костях обманутых людей. Если посмотрите статистику суицидов тех лет, очень много было таких случаев, когда глава семейства сводил счеты с жизнью, не имея возможности прокормить семью. С высоты прошедших лет понятно, что сегодня аналоги ваучерной приватизации, по сути, невозможны, а сама эта тема больше интересна историкам, чем тем, кто думает о механизмах разгосударствления экономики в настоящее время. *** С 1 октября 1967 г в СССР стали выходить «цветные» тв-программы.  Открытие цветного ТВ было приурочено к 50‑летию Октябрьской революции. Впервые телевизионные программы в Советском Союзе начали выходить в цвете, это вызвало бурю восторгов у рядовых граждан и побудило их более активно приобретать телевизоры. В СССР Работы по созданию возможности цветного телевещания начались еще в 50х годах, но остановиться решили на совместимой советско‑французской системе SЕСАМ. За два года до этого, в марте 1965 по политическим соображениям собственные разработки систем цветного телевидения в СССР приостановили и Советским Союзом и Францией было заключено соглашение о сотрудничестве и присоединению к французской системе SECAM, которая с небольшими модернизациями была принята в качестве стандарта и работает до сих пор  В этот же день началась продажа населению цветных отечественных телевизоров. «Любимчиком» советского населения стал телевизор «Рубин -714». Наверняка люди того времени хорошо его помнят. У него была достаточно большая на тот момент диагональ 61см. Длительный период цветные телевизоры продавались с заниженной ценой, чтобы предоставить покупателям возможность получить цветное телевидение по доступной цене и оценить его преимущества.  Для режиссеров, редакторов, операторов и художников были организованы специальные обучающие курсы по работе с цветным телевидением. Постепенно телецентры по всей стране переходили на создание и передачу программы цветного телевидения. К 1977 году стали цветными все передачи Центрального телевидения, а в 1987 году цветное оборудование получили все периферийные телецентры. В конце 80‑х годов у населения работало уже более 50 миллионов цветных телевизоров. Увеличение объема цветных программ происходило медленно, а многочисленные предложения о закупке зарубежных телепрограмм для поддержки цветного вещания проходили через редко и только по особым случаям. |

| lOleg1966 Конёво Архангельская обл. Сообщений: 740 На сайте с 2018 г. Рейтинг: 2350 | всех Учителей с Праздником! Советский - сегодня, российский - завтра |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | lOleg1966 написал: всех Учителей с Праздником! Спасибо от всех учителей! |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 * 31 32 33 34 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Tina1960 » КаленДарь - ни дня без праздника » КаленДарь - ни дня без праздника. [тема №102624] | Вверх ⇈ |

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |