⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 * 30 31 32 33 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

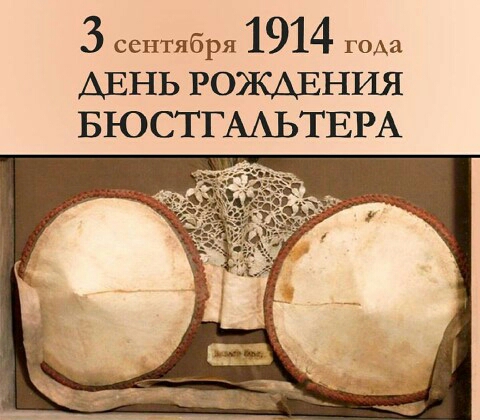

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 3 сентября. 3 сентября 301 года основано самое старое государство Европы - Сан-Марино.  Светлейшая Республика Сан-Марино. Так официально называется эта крохотная страна – одна из самых маленьких в мире. История Сан-Марино начинается с легенды о Святом Марино, который бежал сюда в невообразимо далеком 298 г. из живописной Далмации (ныне остров Раб в Хорватии) от религиозных преследований. Проработав какое-то время на месте нынешнего Римини в качестве каменотеса, он первый открыл каменоломни на горе Титано (Монте-Титано), где потом и построил себе маленькую келью, желая удалиться от мира.  Слава о его святой жизни стала привлекать на гору множество паломников, которые построили свои дома вокруг кельи Святого Марино, тем самым образовав небольшой горный монастырь. Названный именем своего основателя, Святого Марино (по итал. Сан-Марино), этот монастырь уже в конце 6 века получил полную самостоятельность и политическую независимость. В течение долгих веков мощные стены этого монастыря отстаивали права и свободу своих обитателей. *** День рождения бюстгальтера.  Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Несмотря на то, что Мэри не была первой, и эксперименты с бюстгальтерами уже шли с самого начала нового века, именно изобретение Джейкоб стало настоящим откровением для огромного количества женщин.  Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов. Это были приличные по тем временам деньги – за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль.  В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России – «бюстодержателем». Обычно его шили из корсетных тканей – мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до D. *** 3 сентября 1812 года в Англии открылся первый в мире консервный завод.  Консервы — пищевые продукты животного или растительного происхождения, которые были подвергнуты специальной обработке и упаковке с целью длительного хранения без порчи. В широком смысле, под определение консервов подходят любые продукты, которые в результате приготовления обрели свойство — не портится длительное время. При этом под понятие консервы попадают и запасы впрок — солёные капуста, огурцы, рыба, сушёные грибы, копченое мясо и т.п. Обычно, в прикладном смысле, консервами называют пищевые продукты, расфасованные в герметичную тару (главным образом жестяную или стеклянную) и подвергнутые стерилизации. Фабрики консервные или заводы устраиваются в местах добычи сырых материалов, идущих на приготовление консервов — зелени, фруктов, рыбы, мяса. 15 любопытных фактов о консервах 1. Первые в мире консервы - утки, зажаренные и забальзамированные оливковым маслом в глиняной чаше из двух склеенных половинок, - нашли при раскопках гробницы фараона Тутанхамона в Египте. Спустя 3 тысяч лет они были условно пригодны для употребления. Люди, конечно, пробовать мясо не стали, а вот собакам, как утверждает легенда, его вполне благополучно скормили. Между тем, самые древние "консервы", созданные природой, были найдены в прошлом веке в США. В залегавшем на глубине около ста метров прозрачном пласте каменной соли строители, прокладывавшие тоннель, увидели несколько застывших рыбин. Разбив глыбы, люди выяснили, что рыбы вполне мягкие и, по всей видимости, съедобные. Однако едва их вытащили на свежий воздух, они моментально окаменели. Ученые предположили, что этим "консервам" было не менее 10 тысяч лет. 2. Помимо египтян консервированием успешно занимались североамериканские индейцы, которые растирали мясо в порошок, смешивали его с пряностями и до полугода хранили в кожаных мешках, называя такой продукт "пеммикан". Кроме того, с древности людям были известны технологии вяления, копчения и маринования, которые также позволяли хранить мясо, рыбу или овощи длительное время.  3. "Изготовление сушеного супа со специями и без специй по полтора пуда каждого сорта". Такой заказ сделал выдающийся русский ученый Михаил Ломоносов, когда в 1763 году в качестве чиновника занимался организацией экспедиции, которой предстояло изучать полярные области и Северный морской путь. А первый консервный завод у нас в стране открыли только в 1870 году - на 58 лет позже, чем в Европе. В Петербурге для нужд армии выпускали банки с жареной говядиной, мясом с горохом, рагу, гороховой похлебкой и кашей. Для обычной публики к этому ассортименту добавили консервированную рыбу.  4. Изобретением современных консервов мир обязан парижскому повару и кондитеру Николя Франсуа Апперу. Император Наполеон его так и назвал - "благодетель человечества" - за то, что в 1809 году он в запаянной железной и стеклянной таре в течение восьми месяцев сумел сохранить мясо, фрукты, овощи и бульон. Рассчитывая на коммерческий успех, Аппер вскоре открыл в Париже первый в мире магазин "Разная снедь в бутылках и коробках". Однако все его банки были слишком тяжелыми и громоздкими, а себестоимость "снеди" и ее цена на прилавках зашкаливала. Впрочем, это не мешало французам обеспечивать консервами своих солдат в войне против России. Русские солдаты, как гласит легенда, трофейные банки вскрывать опасались, полагая, что внутри лягушатина. Самым смелым, как, впрочем, и всегда, оказался полководец Кутузов, лично определивший, что речь идет о баранине. 5. Импульс развитию рынка консервированных продуктов в середине XIX века придало изобретение жестяной банки английским механиком Питером Дюрандом. Легкая конструкция делала удобной транспортировку - и вскоре консервы в немалом количестве стали экспортировать в британские колонии. Правда, был у этих банок и серьезный недостаток - открыть их можно было только молотком и долотом. Затем технологию оптимизировали, жесть брали тоньше, а припаивать крышку стали аккуратнее. В 1860 году был наконец придуман консервный нож, а в середине прошлого века американский инженер Эрмал Фрейз изобрел банки с ключом для открывания. На эту мысль его подтолкнула поездка с друзьями на природу. Они захватили пиво в алюминиевой таре, но не взяли с собой специальный нож. К слову, прогресс не стоит на месте - так, сейчас на рынок вышли консервные банки со встроенным ножом для нарезки содержимого. 6. Советский Союз, пожалуй, был мировым лидером по производству консервов. И дело даже не в том, что только один столичный комбинат вырабатывал в год до 100 миллионов банок, а таких предприятий по стране было десятки. Главное - широчайший ассортимент, включавший около вомьмисот наименований мясных, рыбных, овощных, фруктовых консервов и соков. Было среди этого многообразия и немало экзотики - например, консервы из гольца, нярки, кижуча, чавыча, свиной шпиг с фасолью, айвовое пюре. Кстати, с Дальнего Востока до сих экспортируют консервированных крабов.  7. Знаменитую кильку в томате в течение полувека делали по совершенно уникальному рецепту. Рыбешек, выловленных тоннами, солили еще на борту траулера и быстро доставляли на завод. Здесь их слегка обсыпали мукой и опускали в раскаленное растительное масло. Затем заботливыми руками работниц рыбокомбинатов кильку утрамбовывали в жестянки и заливали небольшим - в 10 процентов объема - слоем томатного соуса. Стоила баночка - 33-35 копеек, что во многом объясняло популярность этих консервов. 8. В составленной журналом Forbes десятке самых дорогих и необычных консервов нашлось место закатанным в банки скорпионам, виноградным улиткам, бамбуковым червям, морским моллюскам, каштанам, китайским трюфелям, гусиной печени, мясу аллигатора и кобры и самой обыкновенной черной икре по цене почти 9,5 тысячи рублей за 125 граммов. В других аналогичных рейтингах можно найти консервированные корейские личинки тутового шелкопряда, забродившую шведскую селедку, скандинавский олений паштет, американские окорочка (их помещают в жестяное ведерко целиком), а также опоссума в сливочном соусе и броненосца… со взбитыми сливками. 9. Среди самых удивительных консервированных продуктов не последнее место занимает "воздух". Поначалу появившихся на Западе "торговцев воздухом" принимали за мошенников, затем - за чудаков, но в итоге этот бизнес получил распространение. Говорят, в Исландии, помимо местного воздуха, можно купить баночки с "дождем" и "туманом". Между тем, предприниматель из Санкт-Петербурга еще 10 лет назад не только перенял западную идею и развернул аналогичный бизнес, но и получил патент, который, по его словам, дает право эксклюзивной торговли воздухом в сувенирной упаковке на всей территории России. Все началось с Санкт-Петербурга, затем в банки стали закатывать воздух Москвы, Сочи, Костромы, Липецка, Казани и еще десятка городов России. Цена абсолютно пустой жестянки - от 300 до 600 рублей. 10. Рыбные консервы для космонавтов представляют собой своеобразное желе - чтобы сок или масло не разбрызгались в невесомости. Для банок в "столе" сделаны специальные гнезда - здесь они разогреваются, здесь же их открывают обычными консервными ножами. 11. Дамские журналы рекомендуют желающим похудеть консервы с чечевицей, фасолью, лососем, макрелью, ананасом. 12. Удивительное открытие сделали ученые Красноярского государственного торгово-экономического института. В ходе экспериментов они выяснили, что в рыбных консервах содержится больше полезных кислот, чем в приготовленной рыбе. Так, в маринованной в уксусно-масляной заливке сельди их содержание вдвое выше, нежели в свежей.  13. В городке Мамоново Калининградской области установлен памятник балтийским шпротам. Как гласит размещенная рядом надпись, "это жемчужина в короне рыбной промышленности". Кстати, тем же рыбкам в жестяной банке посвящен памятник в латвийской Лиепае, а говяжью тушенку увековечили в столице Боснии Сараево. 14. Среди коллекционеров выделяют фишефилистов - тех, кто собирает этикетки и наклейки от рыбных консервов и баночек с икрой. С особым интересом в Интернете ищут наклейки на консервы, которые использовали немецкие солдаты во время Второй мировой. Правда, тут речь идет скорее о не о фишефилистах, а о военно-исторических реконструкторах. 15. У слова "консервы" есть несколько значений, помимо основного. Во-первых, раньше так называли специальные очки, предохраняющие глаза от яркого света или пыли. Во время памятных событий в Афганистане воины-интернационалисты консервами именовали цинковые гробы с останками погибших советских бойцов. В медицинском сленге так обозначают больных, находящихся в хирургическом отделении на консервативном лечении. А на фене - это человек, которого зеки берут с собой в побег, чтобы впоследствии… съесть. Подтверждения этой распространенной в народе версии не удалось найти ни в одном из словарей воровского и блатного жаргона. Зато она легла в основу фильма "Консервы" режиссера Егора Кончаловского. |

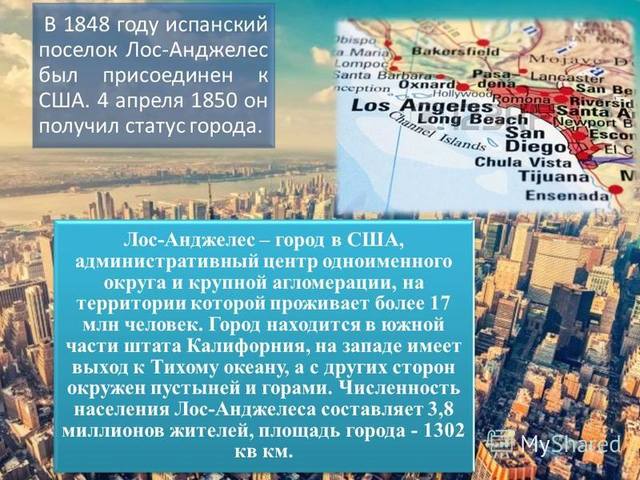

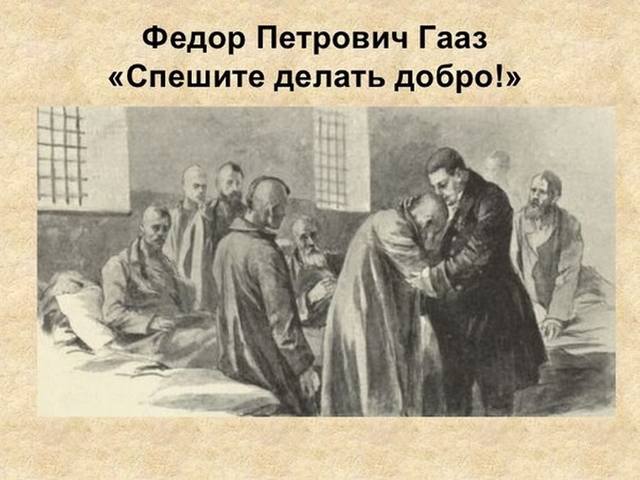

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 4 сентября. 4 сентября 1781 года в США основан город Лос-Анджелес.  *** 4 сентября 1959 года поступили в продажу первые колготки - 61 год.  В США моду на колготки ввела в 1940-х годах актриса и танцовщица Энн Миллер. До середины 1960-х годов потребности в колготках не было: женщины носили чулки, надеваемые под относительно длинные юбки. С изобретением англичанкой Мэри Куант мини-юбки возникла потребность в принципиально новом изделии.  В СССР мода на колготки пришла из Чехословакии, поэтому в русском языке используется чешское наименование, которое дословно означает «штанишки», «маленькие штаны» («колготки» по-чешски будут «пу́нчохаче» или «пу́нчохове ка́лготы»; созвучно с украинским «панчохи» — чулки). В советском ГОСТе долгое время держалось иное название — «чулковые рейтузы». Со временем мини-мода прошла, но колготки остались в гардеробе. В 1980-е годы возникла мода на цветные и ажурные колготки. Начало 1990-х годов ознаменовалось интересом к колготкам с повышенным содержанием лайкры, причём особо актуальными считались «блестящие» образцы. Первые колготки имели верхнюю часть в виде белых хлопчатобумажных трусиков, однако со временем они стали изготавливаться полностью из одного материала. Использование синтетических тканей в части трусиков вызвало необходимость для соблюдения гигиены дополнительно надевать под колготки нижнее бельё из натуральных тканей. Сейчас все качественные колготки содержат гигиеническую хлопчатобумажную ластовицу. Многие колготки помимо хлопчатобумажной гигиенической ластовицы имеют рисунок декоративных ажурных трусиков или уплотнённые шортики.  Виды колготок. Эластичные (из капрона, полиамида и др. синтетических материалов) Трикотажные (шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные) Ажурные (колготки в сеточку) Лечебные (колготки от варикоза, с антисептическими пропитками) Термоколготки (колготки, изготовленные из особой пряжи специально смешанных нитей натуральных и синтетических волокон, таких как: шерсть кашемира, шерсть мериноса, хлопок, микромодал, эластан3D…) *** 4 сентября 1991 года город Свердловск переименован в Екатеринбург - 29 лет.  *** 4 сентября 1780 года родился Фёдор Гааз( Friedrich Joseph Laurentius Haass), российский врач-окулист немецкого происхождения, общественный деятель.  Член Московского тюремного комитета и главный врач московских тюрем. В 20 лет уже имел практику в Вене, специализируясь на болезнях глаз. Русский посланник князь Репнин-Волконский обратился к нему, когда начал слепнуть. Излечившись, он пригласил Гааза в Москву, пообещав обширную практику. Доктор переехал в Россию в 1802 году[6]. Услугами Гааза пользовались министр полиции А. Д. Балашов, князь А. И. Барятинский, князь Д. В. Голицын (московский генерал-губернатор), поэт И. И. Дмитриев, писатель А. И. Тургенев, известный ботаник Б. И. Фитингоф. Гааз оказывал помощь уже тяжело больному Н. В. Гоголю. В результате успешного лечения княгини В. А. Репниной-Волконской стал её домашним врачом. В Москве Гааз получил место терапевта сразу в трех больницах — Павловской, Староекатерининской и Преображенской. На этом поприще он стал настолько известным медиком, что императрица Мария Федоровна в 1806 году пожаловала доктору орден Святого Владимира и определила его в Павловской больнице «над медицинской частью главным доктором». Во время Отечественной войны 1812 года работал в качестве хирурга в русской армии, освоив за это время русский язык. С 1813 года, после кратковременной поездки на родину, жил и работал в Москве. В 1825 году князь Дмитрий Голицын поручил Гаазу решить проблему с эпидемией тифа в губернской тюрьме (сейчас — Бутырка). Доктор вместе с профессором А. И. Полем обустроил временный изолятор в Покровских казармах, благодаря чему удалось сдержать развитие эпидемии. В 1826 году Гааз как специалист по глазным болезням внёс значительный вклад в борьбу с эпидемией трахомы. В результате благодаря его стараниям была организована Московская глазная больница — первая в мире специализированная офтальмологическая клиника. В 1830 году, во время вспышки азиатской холеры, губернатор князь Голицын организует Медицинский совет, в который входит Гааз. Доктор, не оставляя прежних обязанностей, принимает должность инспектора холерного лазарета, а также занимается регистрацией и учётом заражений (количество достигает тысяч больных в месяц). Во многом благодаря его труду холера не распространилась за пределы Москвы. Мысль создать лечебное заведение для внезапно заболевших людей имелась у Гааза с 1825 года[6]. В 1826 году он обратился с ходатайством к генерал-губернатору Москвы князю Д. В. Голицыну о введении должности особого врача для наблюдения за внезапно заболевшими и нуждавшимися в немедленной помощи. В прошении было отказано. Идея была названа «излишней и бесполезной», поскольку и без того врачи имеются при каждой полицейской части.  Осуществить её удалось лишь в 1844 году: когда в распоряжении Екатерининской больницы оказался казенный дом близ Покровки, доктор самочинно стал принимать там бесприютных больных и одновременно добиваться узаконения нового лечебного заведения. В этой больнице принимали всех, включая нищих бродяг. После оказания неотложной помощи им устраивали дорогу домой либо пристраивали на какую-либо работу, немощных — в богадельни. Изначально больница именовалась Полицейской, затем в честь императора Александра III она получила название Александровской, но современники-москвичи называли её Газовской. Этически Гааз рассматривал наказание, включая тюремное заключение, как форму гражданского покаяния, а не как месть человеку, совершившему преступление. Его деятельное сострадание было не формой жалости, а именно помощью в раскаянии. А. Ф. Кони упоминал, что доктора обвиняли в том, что он «милость ввел в обязанность». Наглядный пример бескорыстия доктора — его отказ от жалования за должность главного врача тюремных больниц. Фактически посвятил свою жизнь облегчению участи заключённых и ссыльных. Он боролся за улучшение жизни узников: добился, чтобы от кандалов освобождали стариков и больных; упразднения в Москве железного прута, к которому приковывали по 8-10 ссыльных, следовавших в Сибирь, без учёта их состояния; отмены бритья половины головы у всех без различия между видами осужденных: ссыльными, каторжанами, пересылаемыми в административном порядке. Добился введения облегчённых кандалов с обшитыми кожей наручниками. По его инициативе были открыты тюремная больница и школа для детей арестантов. Постоянно принимал и снабжал лекарствами бедных больных. Боролся за отмену права помещиков ссылать крепостных.  На благотворительность ушли все его сбережения. На деньги знакомых купцов Гааз оборудовал Рогожский полуэтап на выходе из Москвы, а также навесы для отдыха арестантов далее по пути (тогда арестанты шли на каторгу пешком). Известный булочник Филиппов по просьбе доктора пёк для ссыльных свои знаменитые калачи из лучшей муки, которые очень долго хранились. Этот почин был поддержан другими пекарями и купцами.Принимал участие в делах больных Гааз также и на этапе — месте, откуда заключённых отправляли в ссылку. На этом месте Воробьёвых гор и сейчас стоит храм Живоначальной Троицы. Доктор переписывался со многими арестантами, выполнял их просьбы по высылки книг и различной помощи, передавал послания родным. Прозвище «святой доктор» ему дали именно ссыльные. Они всегда расспрашивали о нём новоприбывших в Сибирь, а в Нерчинском остроге посвятили ему икону св. Феодора Тирона. Сам доктор поселился при больнице в маленькой двухкомнатной квартире. После первого посещения Кавказа в «Замечаниях о Минеральных Кавказских Водах» Гааз писал: «Испытания, которые случалось мне делать над их свойствами со стороны физики, химии и медицины, уверили меня, что они превосходят все… воды». Сравнение проводилось с известными европейскими минеральными водами, причём как серными, так и кислыми. Помимо исследования непосредственно минеральных вод, книга содержала обширный перечень местных растений с приложением порядка времени их цветения. Научная ценность этого материала отмечалась и в XX веке. Фраза «Спешите делать добро» — цитата из написанной Ф. Й. Гаазом по-французски книги «Appel aux femmes» («Призыв к женщинам»), опубликованной посмертно. Эти,слова высечены на памятнике, поставленном на его могиле (Введенское, бывшее Немецкое, кладбище в Москве), а также на постаменте памятника, который был поставлен Ф. Й. Гаазу (1909, скульптор Н. А. Андреев) в Москве.  Умер доктор Гааз 16 (28) августа 1853 в Москве.в возрасте 72 лет. Католика Федора Гааза с благословения митрополита Филарета отпевали в православном храме и похоронили в Лефортово на Немецком кладбище. Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.); в последний путь его провожала 20-тысячная толпа. Гроб с телом доктора несли на руках. Генерал-губернатор отдал приказ «разогнать чернь» и послал казачью сотню исполнять. Однако ротмистр Кинский, увидев похоронную процессию, был потрясён единодушием и горем людей, после чего отправил казаков восвояси, а сам спешился и присоединился к народу. |

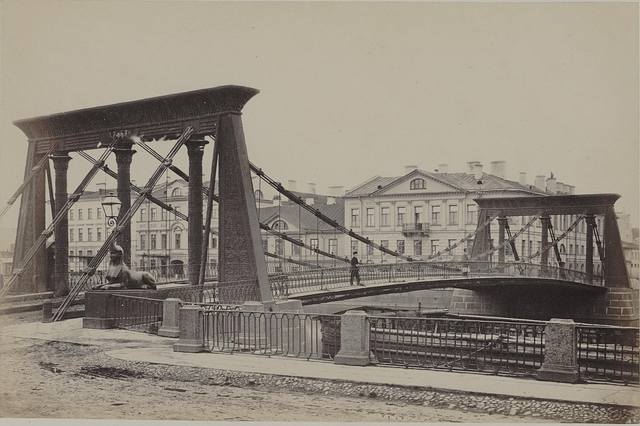

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 6 сентября. 6 сентября 1826 года в Петербурге открылся цепной Египетский мост через Фонтанку.  Еги́петский мост — мост через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет между собой Покровский и Безымянный острова. Мост является памятником истории и культуры. Мост получил своё название из-за своеобразного оформления: в архитектуре цепного моста отразился характерный для начала XIX века повышенный интерес к искусству Древнего Египта. Египетский мост соединяет берега Фонтанки в створе Лермонтовского проспекта. Это один из первых цепных мостов в Петербурге. Идея конструкции таких переправ родилась на рубеже XVIII и XIX веков одновременно в разных странах. Тогда в строительстве инженерных сооружений начали активно внедрять железные конструкции, которые в отличие от традиционного чугуна работают не только на сжатие, но и на растяжение. Именно это свойство железа позволило родиться идее подвесить на железные цепи мостовое полотно.  На постаменте с сфинксом надпись "Из древних Фив в Египте перевезен в град Святого Петра в 1832 году" (Дополнил- snegirev) Первым цепным висячим мостом в Петербурге в 1823 году стал Екатерингофский мост (одна из первых подобных переправ в Европе), не дошедший до наших дней. В том же 1823 году приступили к сооружению Пантелеймоновского моста, а вскоре было решено перекинуть через Фонтанку ещё один висячий мост, названный Египетским.  Выбор названия моста вполне традиционен для первой четверти XIX века, когда в моде было искусство Древнего Египта. Архитектурные детали в характерном для Египта стиле были свойственны позднему классицизму. Их в своём творчестве применял Тома де Томон, проектируя фонтаны со сфинксами у подножья Пулковской горы. В тот же период А. Менелас возвёл Египетские ворота в Царском Селе. В 1830-х годах на берегу Невы напротив Академии художеств были установлены знаменитые сфинксы. *** 6 сентября 1991 года город Ленинград переименован в Санкт-Петербург.  Представители коммунистической партии того времени настаивали на старом имени, основываясь на том, что с Ленинградом связаны важные события времен Великой Отечественной войны. С основания Санкт-Петербурга в 1703 году, первое «переименование» настигло город в 1914 году. В связи с войной с Германией указ императора Николая II постановил «враждебное немецкое» название города заменить на русское – Петроград. Во второй раз город сменил имя в 1924 году, при советской власти. Сразу после смерти Владимира Ленина в 1924 году, решением 2-м Всесоюзного Съезда Советов СССР город был переименован в Ленинград, в честь организатора Октябрьской революции. Ленинград стал Санкт-Петербургом 6 сентября 1991 года, по результатам июньского референдума, в ходе которого более 50% горожан поддержали возвращение городу исторического названия. ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР УКАЗ от 6 сентября 1991 года О возвращении городу Ленинграду его исторического названия Санкт-Петербург Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: Вернуть городу Ленинграду его историческое название — город Санкт-Петербург. Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. ХАСБУЛАТОВ |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 7 сентября Бородинская битва (во французской истории — битва у Москвы-реки, фр. Bataille de la Moskova) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта.  Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 км к западу от Москвы. В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий французская армия отошла на исходные позиции. На следующий день главнокомандующий русской армией М. И. Кутузов дал приказ отступать в связи с большими потерями и из-за наличия у императора Наполеона больших резервов, которые спешили на помощь французской армии. После сражения обе стороны претендовали на победу, однако в целом ни одна из сторон не добилась решительных желаемых результатов. Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. *** 26 августа (7 сентября) 1870 года в уездном городе Наровчате (сейчас Пензенская область) родился Александр Иванович Куприн - русский писатель, переводчик.  Александр Куприн родился в семье чиновника, потомственного дворянина Ивана Ивановича Куприна (1834—1871), умершего через год после рождения сына. Мать — Любовь Алексеевна (1838—1910), урождённая Кулунчакова, происходила из рода татарских князей. После смерти мужа она переехала в Москву, где прошли ранние годы и отрочество будущего писателя. В шесть лет мальчик был отдан в Московскую Разумовскую школу, откуда вышел в 1880 году. В том же году поступил во Вторую Московскую военную гимназию.  В 1887 году был зачислен в Александровское военное училище. Впоследствии опишет свою армейскую юность в повестях «На переломе (Кадеты)» и в романе «Юнкера». Первым литературным опытом Куприна были стихи, оставшиеся неопубликованными. Первое напечатанное произведение — рассказ «Последний дебют» (1889). В 1890 году Куприн в чине подпоручика был выпущен в 46-й Днепровский пехотный полк, стоявший в Подольской губернии, в Проскурове. Четыре года служил офицером, военная служба дала ему богатый материал для будущих произведений. В 1894 году поручик Куприн вышел в отставку и переехал в Киев, не имея никакой гражданской профессии. В следующие годы много странствовал по России, перепробовав множество профессий, жадно впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений.  В 1890-е годы опубликовал очерк «Юзовский завод» и повесть «Молох», рассказ «Лесная глушь», повести «Олеся» и «Кэт» («Прапорщик армейский»), в 1901 году — рассказ «Оборотень». В эти годы Куприн познакомился с И. А. Буниным, А. П. Чеховым и М. Горьким. В 1901 году переехал в Петербург[8], начал работать секретарём «Журнала для всех». В петербургских журналах появились рассказы Куприна: «Болото» (1902), «Конокрады» (1903), «Белый пудель» (1903).  В 1905 году вышло наиболее значительное его произведение — повесть «Поединок», имевшая большой успех. Выступления писателя с чтением отдельных глав «Поединка» стали событием культурной жизни столицы. Другие его произведения этого времени: рассказы «Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Река жизни», «Гамбринус» (1907), очерк «События в Севастополе» (1905). В этом же году писатель поддержал восстание лейтенанта Шмидта в Севастополе, с которым познакомился лично. На тот момент Куприн проживал в своем доме в Балаклаве. Он приехал в Севастополь, активно выступал в поддержку восставших и даже помог скрыться от расправы матросам крейсера «Очаков». После выхода очерка «События в Севастополе» адмирал Чухнин отдал приказ о выселении его из пределов Севастопольского градоначальства в течение суток, после чего писатель вернулся в Петербург. В 1906 году был кандидатом в депутаты Государственной думы первого созыва от Санкт-Петербургской губернии. В годы между двумя революциями Куприн опубликовал цикл очерков «Листригоны» (1907—1911), рассказы «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911) и др., повесть «Жидкое солнце» (1912). Его проза стала заметным явлением русской литературы. В 1909 году с семьёй поселился в Гатчине. В апреле 1911 Куприн вместе с семьей выехал за границу, посетил Ниццу, Марсель, Венецию, Геную, Ливорно, Корсику и через Вену и Варшаву вернулся в июле того же года в Россию.  После начала Первой мировой войны открыл в своём доме военный госпиталь и агитировал в газетах граждан брать военные займы. В ноябре 1914 года был мобилизован и направлен в ополчение в Финляндию командиром пехотной роты. Демобилизован в июле 1915 года по состоянию здоровья.  В 1915 году Куприн завершает работу над повестью «Яма», в которой рассказывает о жизни проституток в публичных домах. Повесть подверглась осуждению за излишний натурализм. Издательство Нуравкина, выпустившее в немецком издании «Яму», было привлечено прокуратурой к ответственности «за распространение порнографических изданий». Отречение Николая II Куприн встретил в Гельсингфорсе, где проходил лечение, и воспринял его с энтузиазмом. После возвращения в Гатчину работал редактором газет «Свободная Россия», «Вольность», «Петроградский листок», симпатизировал эсерам. После Октябрьской революции писатель не принял политику военного коммунизма. Работал в издательстве «Всемирная литература», основанном М. Горьким. В это же время перевёл драму Ф. Шиллера «Дон Карлос». В июле 1918 года после убийства Володарского был арестован, три дня просидел в тюрьме, был выпущен и внесён в список заложников. В декабре 1918 года имел личную встречу с В. И. Лениным по вопросу организации новой газеты для крестьян «Земля», который одобрил идею, но проект был «зарублен» председателем Моссовета Л. Б. Каменевым. 16 октября 1919 года, с приходом в Гатчину белых, поступил в чине поручика в Северо-Западную армию, получил назначение редактором армейской газеты «Приневский край», которую возглавлял генерал П. Н. Краснов. После поражения Северо-Западной армии находится в Ревеле, с декабря 1919 — в Гельсингфорсе, где сотрудничает с газетой «Новая русская жизнь», с июля 1920 — в Париже.  В 1937 году по приглашению правительства СССР Куприн вернулся на родину. По устным воспоминаниям соседей, Куприну была предоставлена квартира в элитном по проекту и по составу жильцов сталинском доме на Выборгской стороне в Лесном по адресу Ленинград, Лесной проспект, д. 61 (Дом специалистов) По утверждениям Л. Рассказовой, во всех служебных записках советских чиновников зафиксировано, что Куприн слаб, болен, неработоспособен и не в состоянии ничего писать. По другим данным, он был вполне активен, подписал с Мосфильмом договор об экранизации рассказов «Штабс-капитан Рыбников» и «Гамбринус», присутствовал на военном параде на Красной площади, подписался на заем обороны.. Куприн умер в ночь на 25 августа 1938 года от рака пищевода. *  Гейнрих, Елизавета Морицовна (1882—1942) — вторая жена (с 1907 года, обвенчались 16 августа 1909 года). Дочь пермского фотографа Морица Гейнриха, младшая сестра актрисы Марии Абрамовой (Гейнрих). Работала сестрой милосердия. Покончила с собой во время блокады Ленинграда. Дочь писателя Ксения и его внук Алексей Егоров умерли бездетными, поэтому к настоящему времени прямых потомков писателя не осталось |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 8 сентября. Международный день физиотерапии – направления в медицине, которое до сих пор имеет неоднозначное определение.  Одни врачи и ученые считают, что это "наука о применении естественных физических активностей для лечения и профилактики разных болезней", а другие – "областью клинической медицины, изучающей действие на организм природных и искусственных физических факторов, применяемых для лечения больных и оздоровления населения". Во время физиотерапевтических процедур на организм пациента воздействуют током низкого напряжения, светом, воздухом, звуком, теплом, травами, грязью и многими другими веществами и явлениями природы...  Примечательно, что физиотерапия имеет большую популярность в силу своей доступности и безопасности. При этом главный минус физиотерапии в том, что она часто не помогает в лечении. Однако в РФ и многих странах СНГ многие из видов такого лечения считают официально признанными, хотя в Европе и США утверждают обратное. Кстати, дату 8 сентября выбрали в честь открытия в 1951 году в Копенгагене первой Международной конференции физиотерапии. *** 1768 — Екатерина II поручила английскому доктору Томасу Димсдейлу (Thomas J. Dimsdale) начать делать в России прививки от оспы.  Вирус - самая жестокая форма демократии. Равны перед ним все, от высокого вельможи до последнего бродяги. Но история знает случай, когда перебороть грозную болезнь помог не только иммунитет, но прежде всего - сила характера и особо важный статус пациента. В разгар свирепой эпидемии оспы, 12 (23) октября 1768 года, императрица Екатерина II первой в России сделала себе, а затем и наследнику престола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от страшной болезни. Пошла на огромный риск. Одержала победу. И стала для подданных примером не только, как сейчас сказали бы, "ответственного отношения к здоровью". Но и гораздо более важных вещей - которые и нынешним руководителям разного калибра хорошо бы взять за образец. Обязательной прививку от оспы сделала советская власть в 1919 году. У многих рожденных в СССР на руке два круглых шрамика - след от вакцинирования в роддоме. Окончательно победить оспу на земном шаре смогли только в 1980 году *** В 1812 году в Тамбовской губернии родилась муза и жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова.  С поэтом они познакомились в декабре 1828 года на балу танцмейстера Йогеля, а уже в апреле 1829 года Пушкин просил ее руки. Ответ матери Гончаровой был неопределенным: маман возлюбленной Пушкина считала, что 16-летняя на тот момент дочь слишком молода для брака, но окончательного отказа не было. Поэт в отчаянии уехал на Кавказ, однако через год долгожданное согласие на брак было получено. Спустя пять лет "чистейшей прелести чистейший образец" познакомилась с французским подданным Жоржем Дантесом, который начал ухаживать за ней. Это породило слухи о предполагаемой внебрачной связи жены поэта. Ее поведение и роль в преддуэльных событиях являются предметом дискуссий по настоящее время. *** В 1923 году родился советский поэт, прозаик, публицист, Народный поэт Дагестанской АССР Расул Гамзатов.  Помимо написания стихов, он также занимался переводами. На родной аварский он перевел русскую классику - Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Есенина. Всего за период своего творчества Гамзатов написал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках. Он - автор одной из самых известных слов к военной песне - "Журавли". *** День Памяти МУЧЕНИКОВ АДРИАНА И НАТАЛИИ.  Мученики Адриан и Наталия вступили в брак молодыми, всего за один год до страданий. Они жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305-311). Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомидии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: "Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?" Мученики отвечали: "Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть". Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: "Запишите и меня, так как и я христианин и с радостью умру за Христа Бога". Писцы донесли об этом императору, который призвал святого Адриана и спросил: "Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения". Святой Адриан отвечал: "Я не обезумел, а обратился к здравому разуму". Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу.  Его жена, святая Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: "Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости (Адриану тогда было всего 28 лет), ни богатства. Все земное - прах и тлен. Богу же угодны только вера и добрые дела". За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталия подумала, что он отрекся от Христа и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины.  Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: "Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?" Святая Наталия не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Святая Наталия, опасаясь, чтобы муж, видя страдания других мучеников, не поколебался, просила мучителей начать казнь с него и сама помогала класть его руки и ноги на наковальню. Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталия взяла себе руку своего супруга и хранила в доме. Вскоре тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталии, которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица, изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно, вскоре преставилась к Богу. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 9 сентября 1930,в селе Потапово(Гжатский район, Смоленская область) родилась - Румянцева Надежда Васильевна - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР (1991).  Родилась Надежда Васильевна в простой семье: мать — Ольга Всеволодовна Румянцева, домохозяйка, отец — Василий Григорьевич Румянцев, проводник на железной дороге. После школы Надежда поступила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. На экзаменах прочла монолог Фамусова, что и определило её судьбу. Актриса и педагог О. И. Пыжова возлагала на Румянцеву большие надежды, поэтому взяла её с собой во ВГИК, куда со временем перешла работать. Надежда Румянцева в итоге окончила ВГИК, но к тому времени она уже была сложившейся актрисой в амплуа «травести». Об актрисе Надежде Румянцевой всегда говорили: «У этой женщины рост — 151 сантиметр, но обаяния хватило бы на двоих». Она уже много работала на сцене Центрального детского театра и снялась в фильмах «Навстречу жизни»  и «Алёша Птицын вырабатывает характер».  После кинофильма «Королева бензоколонки» все маленькие курносые девчонки узнали, что и они могут стать кинозвёздами.  В 1955 году поступила на службу в Театр-студию киноактёра. Через 6 лет она снялась в фильме «Девчата», который принёс ей мировую славу.  После «Девчат» снималась ещё в общей сложности в 24 фильмах. Озвучивала несколько киноролей: её голосом говорит Нина в «Кавказской пленнице», Зита и Гита в «Зите и Гите», Гюльчатай в "Белое солнце пустыни", Мария в «Звуках музыки» и Николь в «Как украсть миллион». В конце 1960-х годов на длительное время перестала сниматься в кино, поскольку жила за границей, сопровождая в зарубежных командировках своего мужа, дипломата Вилли Вартановича Хштояна (Хштоян работал в Министерстве внешней торговли и был направлен торговым представителем СССР в Малайзию, а потом в Египет).   Дипломат Вилли Хштоян, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и Надежда Румянцева на приеме в советском посольстве в Египте, Каир, 1972 год После возвращения в СССР удачно сложилась карьера на ЦТ: каждое воскресное утро телевизионный «Будильник», ведущей которого была Надежда Васильевна, будил тысячи советских мальчишек и девчонок. Принимала участие в озвучивании широкоизвестных в СССР мультипликационных фильмов «38 попугаев», «Привет мартышке», «Бабушка удава». Снялась в эпизодических ролях ещё в нескольких кинокартинах, продолжила озвучивать фильмы. По словам близкой подруги Галины Пешковой, «Румянцева давно отошла от кинематографических дел,… всё время посвящала семье мужу и дочери Карине».  В 2006 году Надежда Васильевна снялась в последней в своей жизни телепрограмме «Линия жизни» на канале «Культура». С дипломатом Вилли Хштояном актриса прожила в браке более 40 лет — непростых, но счастливых. Из интервью с Вилл Вартановичем Хштояном: "С Надей всегда было интересно. Она много читала, общалась с людьми и заполняла мою жизнь: мы ездили за границу отдыхать, встречались с друзьями... Я вечно был чем-то занят... А она всегда хотела все сделать так, чтобы разнообразить наше существование. Мы очень хотели детей, но усыновить нас отговорил детский врач. Она сказала, что в ее практике был случай, когда одна бездетная пара усыновила ребенка, а он на седьмом году жизни перестал расти. Никто не мог ничего сделать. И мы испугались! Своих детей тоже не получилось завести — казалось, что не время. Сначала моя дочь от первого брака Карина маленькая была. Думали, она немного подрастет... У них с Надей были хорошие отношения... А потом откладывали, не пойму почему. Сейчас, конечно, жалею об этом. Когда мы за границей жили, прекрасные условия были для этого... Но Надя все время была окружена детьми, они к ней тянулись."  В 1996 году двое преступников пытались ограбить квартиру. Грабителей задержал её муж Вилли Хштоян, который в молодости занимался боксом, но один из них успел нанести Надежде Васильевне удар по голове. До конца жизни Надежду Васильевну преследовали сильные боли, от которых она периодически теряла сознание. Существуют разные версии болезни Надежды Румянцевой. Говорили, что у неё были сердечные заболевания. Также ходили слухи о серьёзном онкологическом заболевании мозга. Ещё одна версия говорила о том, что болезнь началась в 2001 году, когда она упала с лестницы. Муж актрисы в одном из интервью рассказал: «О диагнозе опухоль мозга Надя узнала за полтора года до смерти. Выслушала его спокойно, продолжала жить, занималась цветами. Все началось с того, что Надя несколько раз упала, ударилась о камень, случилось кровоизлияние в мозг. После этого начались головные боли. Мы поехали в центр неврологии, сделали снимок, сказали, что все нормально. А через два года я уехал в командировку в Китай, звоню, а Надя говорит: «У меня голова болит, ходить тяжело». Уложили ее в больницу. Вроде все нормально было, начала ходить. А умерла она от воспаления легких — простыла, сопротивляемость организма была слабая. Ее кололи, температура не падала, и она на глазах худела...». Скончалась на 78-м году жизни в одной из московских клиник 8 апреля 2008 года в 21:40 по московскому времени.  Актрису похоронили 12 апреля 2008 года на Армянском кладбище в Москве. |

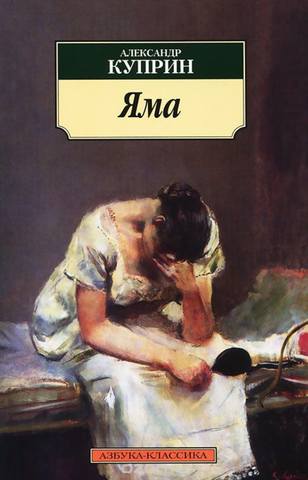

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 12 сентября 1698 года основан город Таганрог.  Таганрог – один из старейший городов на юге России. Его рождение непосредственно связано с деятельностью Петра I по превращению России в морскую державу и созданию русского флота.  Он был основан Петром I после его первой военной победы - взятия турецкой крепости Азов. В ней решающую роль сыграла первая русская флотилия, осадившая Азов со стороны моря. В июле 1696 года молодой царь выбрал мыс Таган - Рог на побережье Азовского моря, недалеко от устья Дона, для строительства первой военно-морской базы создававшегося российского флота. 12 сентября 1698 года Московский Пушкарский приказ, ведавший строительством крепостей, законодательно закрепляет начало строительства крепости на Азовском море. Этот день считается официальной датой основания города Таганрога. Вскоре после этого была заложена одна из первых построек крепости - церковь во имя Святой Троицы, место закладки церкви освятили в 1699 году, в присутствии Петра I, вернувшегося из Керченского похода. Церковь дала название городу и он в 1700 году был впервые внесён в список российских городов как Троицк на Таган - Роге. В дальнейшем за городом закрепилось географическое название - Таганрог.  Таганрог как "пробный камень" петровских преобразований стал местом, где опробовались европейские методы строительства и военно - инженерного искусства, где служили первые регулярные полки русской армии и стояли первые корабли военно - морского флота. Здесь рождался новый тип российского городского населения: интернационального, многоконфессионального, поликультурного, легко принимавшего европейские новшества. Таганрожцы всегда гордились тем, что рождение их города стало одним из первых шагов царя - реформатора по пути создания Российской империи. Эти чувства ярко и ёмко таганрогский историк П.П.Филевский, который писал:"Коротки были дни Таганрога под властью Петра Великого, но они наложили на чело его печать исторического величия, они создали ему имя в истории и осветили его блеском славы гениального человека". Таганрог - первый в истории России город, построенный по заранее разработанному генеральному плану, а таганрогская гавань - первая в мире построенная не в естественной бухте, а в открытом море. После по заранее разработанному плану были построены Санкт-Петербург и Новочеркасск. И даже по устойчивым слухам, якобы Екатерина II, в письме Вольтеру обронила: Пётр Великий предполагал даже перенести сюда столицу страны. Но судьбу города вскоре решила неудачная для России война с Турцией. Родина А.П. Чехова, который говорил: "Кроме Москвы я больше всего люблю Таганрог". Родина Фаины Раневской, Зиновия Высоковского и Михаила Танича. |

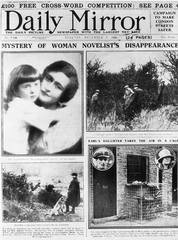

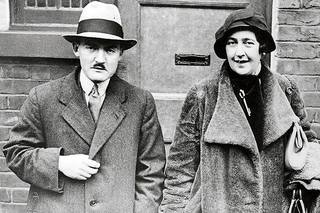

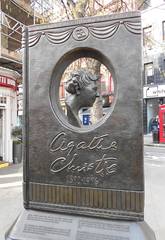

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 15 сентября 1890 года в Англии родилась Агата Мэ́ри Кларисса, леди Ма́ллоуэн - более известная по фамилии первого мужа как Агата Кристи - английская писательница и драматург. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы.  Детство, юность и первое замужество.  Агата Мэри Кларисса Миллер родилась в приморском курортном городке Торки, Девон, в семье Фредерика и Клариссы (урожденная Бомер) Миллер, став третьим ребёнком после дочери Маргарет «Мадж» (в замужестве Фрери) и сына Луиса Монтана «Монти» 1880).  В детстве Агата получила хорошее домашнее образование, которое, в основном, дал ей её отец, американец. Её мать, Клара, была отличным рассказчиком и не хотела учить чтению свою любимую младшую дочь до восьмилетнего возраста. Но девочка, от скуки, самостоятельно научилась читать в возрасте пяти лет, впитав в себя произведения английской детской писательницы Эдит Несбит «История искателей сокровищ» и «Дети железной дороги», а также роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Кроме того, она придумывала для себя воображаемых друзей, играла со своими животными, посещала занятия танцами и начала писать стихи.  Когда Агате было пять лет, семья в целях экономии сдала в аренду свой дом в Эшфилде и перебралась на некоторое время во Францию, где от своей «гувернантки» Мари девочка научилась беспорядочному идиоматическому французскому языку. В 1901 году, в возрасте одиннадцати лет, Агата лишилась отца: он умер, перенеся несколько сердечных приступов, связанных с появлением у него финансовых трудностей. После смерти мужа Клара была в отчаянии и Агата стала ближайшим другом и помощником своей матери. В связи с нехваткой денег семья начала задумываться о продаже дома в Эшфилде, но вскоре выход нашёлся. В возрасте пятнадцати лет Агате была назначена пенсия, на средства от которой она стала брать уроки игры на фортепиано и пения, и только её мучительная застенчивость и страх перед сценой помешал ей стать профессиональной пианисткой.  В возрасте восемнадцати лет она развлекалась написанием коротких рассказов, некоторые из которых были опубликованы в пересмотренной форме в 1930-х годах английским драматургом и другом семьи Иденом Филлпоттсом.  Во время Первой мировой войны (1914—1918) Агата работала медсестрой в отряде добровольной медицинской помощи в госпитале Международного Красного Креста в Торки; ей нравилась эта профессия, и она отзывалась о ней как об «одной из самых полезных профессий, которой может заниматься человек». Трудилась также фармацевтом в аптеке, что впоследствии наложило отпечаток на её творчество: 83 преступления в её произведениях были совершены посредством отравления.  В первый раз Агата вышла замуж в канун Рождества в 1914 году за полковника Арчибальда Кристи, пилота Королевского лётного корпуса, с которым познакомилась в 1912 году, когда он был ещё лейтенантом. А уже вскоре после женитьбы, 27 декабря 1914 года, Арчи вернулся на военную службу во Францию, и на протяжении войны супруги почти не виделись. Их полноценная семейная жизнь началась только в январе 1918 года, когда Арчи был направлен в военное ведомство в Лондоне, где молодая семья сняла квартиру. 5 августа 1919 года у супругов родилась дочь Розалинда (единственная дочь Агаты Кристи).  Этот период стал началом творческого пути Агаты Кристи. В 1920 году был опубликован её первый роман — «Загадочное происшествие в Стайлзе».  Есть предположение, что причиной обращения Кристи к детективу был спор со старшей сестрой Мадж (уже проявившей себя как литератор), что она тоже сможет создать что-то достойное публикации. Только в седьмом по счёту издательстве рукопись напечатали тиражом 2000 экземпляров. Начинающая писательница получила 25 фунтов стерлингов гонорара. В 1922 году вместе с мужем Агата Кристи совершила кругосветное морское путешествие по маршруту Великобритания — Бискайский залив — Южная Африка — Австралия и Новая Зеландия — Гавайские острова — Канада — США — Великобритания. Исчезновение. В 1926 году умерла мать Агаты, Клара. В конце того же года муж Агаты Кристи Арчибальд признался в неверности и попросил развод, поскольку влюбился в свою коллегу по гольфу Нэнси Нил. После ссоры с мужем 3 декабря 1926 года Агата исчезла из своего дома в Беркшире, оставив дочь Розалинду и дом на попечение служанок и написав письмо своему секретарю Карло, в котором утверждала, что направилась в Йоркшир. Её исчезновение вызвало громкий общественный резонанс, поскольку уже появились поклонники творчества писательницы.  В течение одиннадцати дней о местонахождении Кристи ничего не было известно. На следующее утро после исчезновения в графстве Суррей был найден брошенный автомобиль Агаты, в салоне которого лежала её шубка. Через несколько дней, 14 декабря, за чтением напечатанных в газетах сообщений о том, как продвигается её общенациональный розыск, была обнаружена и сама писательница. Как оказалось, Агата Кристи зарегистрировалась под именем «Тереза Нил» в фешенебельном спа-отеле «Swan Hydropathic Hotel» (теперь «Old Swan Hotel») в Харрогейте, в графстве Норт-Йоркшир.  Кристи никак не объяснила своё исчезновение, а двое врачей диагностировали у неё амнезию, вызванную травмой головы. Причины исчезновения Агаты Кристи проанализированы британским психологом Эндрю Норманом в его книге «Готовый портрет», где он, в частности, утверждает, что гипотеза травматической амнезии не выдерживает никакой критики, поскольку поведение Агаты Кристи свидетельствовало об обратном: она зарегистрировалась в отеле под фамилией возлюбленной мужа, время проводила за игрой на фортепиано, спа-процедурами, посещением библиотеки. Тем не менее, изучив все свидетельства, Норман пришёл к выводу, что имела место диссоциативная фуга, вызванная тяжёлым психическим расстройством.  Несмотря на взаимную привязанность в начале, брак Арчибальда и Агаты Кристи окончился разводом в 1928 году, сразу после чего Агата с дочерью Розалиндой сбежала из Англии на Канарские острова, где мучительно закончила свой роман «Тайна „Голубого поезда“». В своём романе «Незаконченный портрет», опубликованном в 1934 году под псевдонимом «Мэри Вестмакотт», Агата Кристи описала события, похожие на её собственное исчезновение. Второе замужество и поздние годы. В 1930 году, путешествуя по Ираку, на раскопках в Уре она познакомилась со своим будущим супругом — археологом Максом Маллоуэном. Он был моложе её на пятнадцать лет.  Поженились 11 сентября 1930 года в церкви Святого Кутберта в Эдинбурге. Агата Кристи говорила о своём браке, что для археолога женщина должна быть как можно старше, ведь тогда её ценность значительно возрастает. С тех пор она периодически проводила несколько месяцев в году в Сирии и Ираке в экспедициях вместе с мужем, этот период её жизни нашёл отражение в автобиографическом романе «Расскажи, как ты живёшь». В этом браке Агата Кристи прожила всю оставшуюся жизнь, до своей смерти в 1976 году. Благодаря поездкам Кристи вместе с мужем на Ближний Восток, события нескольких её произведений произошли именно там. Местом действия других романов (например, «Десять негритят») был город Торки или его окрестности, место, где родилась Кристи. Роман «Убийство в Восточном экспрессе» 1934 года был написан в «Pera Palace Hotel» в Стамбуле (Турция), где проживала Агата Кристи. В номере 411 этого отеля теперь находится её мемориальный музей. Имение «Greenway Estate» в Девоне, которое супружеская пара купила в 1938 году, находится под защитой Национального фонда объектов исторического интереса либо природной красоты. Кристи часто останавливалась в особняке «Abney Hall» в Чешире, который принадлежал майору Джеймсу Уотсу, мужу её сестры. Действие по крайней мере двух произведений Кристи происходило именно в этом имении: «Приключение рождественского пудинга» (1937), рассказ также включён в одноимённый сборник, и роман «После похорон» (1952). «Эбни Холл стал источником вдохновения для Агаты; отсюда были взяты описания таких мест, как Стайлз, Чимниз, Стоунгэйтс и других домов, которые в той или иной мере представляют собой Эбни». В годы Второй мировой войны (1939—1945) Розалинда вышла замуж за Хьюберта Причарда и 21 сентября 1943 года родила сына Мэтью. Макс Маллоуэн в это время находился на военной службе в Каире, а Агата осталась в Англии, писала книги, работала волонтёром в диспансере госпиталя Университетского колледжав Лондоне, была любящей и заботливой бабушкой и помогала дочери ухаживать за ребёнком. В 1956 году Агата Кристи была награждена орденом Британской империи, а в 1971 году за достижения в области литературы удостоена звания «Дама-командор» ордена Британской империи, обладательницы которого также приобретают дворянский почётный титул «дама», употребляющийся перед именем. Тремя годами ранее, в 1968 году, почётного титула «Рыцарь-командор» ордена Британской империи был удостоен и муж Агаты Кристи Макс Маллоуэн за достижения в области археологии. В 1958 году писательница возглавила английский «Детективный клуб» (англ. «Detection Club»). В период с 1971 по 1974 год здоровье Кристи стало ухудшаться, но, несмотря на это, она продолжала писать. Специалисты Университета Торонто исследовали манеру письма Кристи в эти годы и выдвинули предположение, что Агата Кристи страдала болезнью Альцгеймера. В 1975 году, когда Кристи совсем ослабела, она передала все права на свою самую успешную пьесу «Мышеловка» своему внуку Мэтью Причарду.  Писательница умерла 12 января 1976 года в возрасте 85 лет у себя дома в городе Уоллингфорде (Оксфордшир) в результате скоротечной простуды и 16 января была погребена на кладбище Святой Марии в деревне Чолси.  Автобиография Агаты Кристи, которую писательница окончила в 1965 году, заканчивается словами: «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована».  Агата Кристи с дочерью. Единственная дочь Кристи, Розалинда Маргарет Хикс (англ. Rosalind Margaret Hicks), также прожила 85 лет и умерла 28 октября 2004 года в графстве Девон.  Внук Агаты Кристи, Мэтью Причард (англ. Mathew Prichard), унаследовал права на некоторые литературные произведения Агаты Кристи и до сих пор его имя ассоциируется с фондом «Agatha Christie Limited». Необычные увлечения и любимые вещи.  Агата Кристи с первым мужем. Серфинг стоя. Пожалуй, самый удивительный факт из биографии Агаты Кристи. Потому что выглядит совершенно неожиданным: писательница была спокойной, степенной дамой. Однако это не помешало ей научиться серфингу на Гавайях. И считается, что Кристи стала первой женщиной, кто стал делать это стоя. Отличный фотограф. Этим искусством Агата Кристи овладела, когда помогала мужу в археологических раскопках.  Зеленый цвет был самым любимым у писательницы. Ландыши - любимые цветы Агаты Кристи. Без вредных привычек. Агата Кристи, действительно, не курила и не пила алкоголь. Тонкое чувство юмора.У Агаты, действительно, было все в порядке с юмором. Чего только стоят ее рассказы, где это постоянно подтверждается. Не расставалась с кремом.Как и большинство женщин. Кристи постоянно носила и возила с собой крем. Хотела выглядеть в глазах мужа хорошо. А в итоге даже очищала раскопанные объекты своим увлажняющим средством. Как впоследствии признали специалисты: эти действия помогли сохранить особенно ветхие фрагменты археологических находок. Кристи не любила собственного персонажа. Речь - об Эркюле Пуаро. Он был первым героем детективных историй Кристи. Может, поэтому так сильно и надоел. Агата настолько недолюбливала Эркюля, что запретила изображать его на обложках своих книг. В итоге Эркюль жил и жил, хотя на самом деле ему должно было исполниться уже больше 100 лет. Когда же Кристи, наконец, уничтожила своего персонажа, газета New York Times даже напечатала некролог. Гораздо больше писательнице нравилась мисс Марпл.  Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества (уступая только «Библии» и трудам Уильяма Шекспира), а также — самыми переводимыми (7236 переводов). Она опубликовала более 60 детективных романов, 6 психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах Лондона были поставлены 16 её пьес. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены на более чем 100 языков мира. Ей также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок одного произведения. Пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» (англ. «The Mousetrap») впервые была поставлена в 1952 году и до сих пор непрерывно демонстрируется на театральных подмостках. На десятилетнем юбилее пьесы в театре «Амбассадор» в Лондоне, в интервью телекомпании «ITN», Агата Кристи призналась, что не считает пьесу лучшей для постановки в Лондоне, но публике нравится, и она сама ходила на спектакль несколько раз в год. |

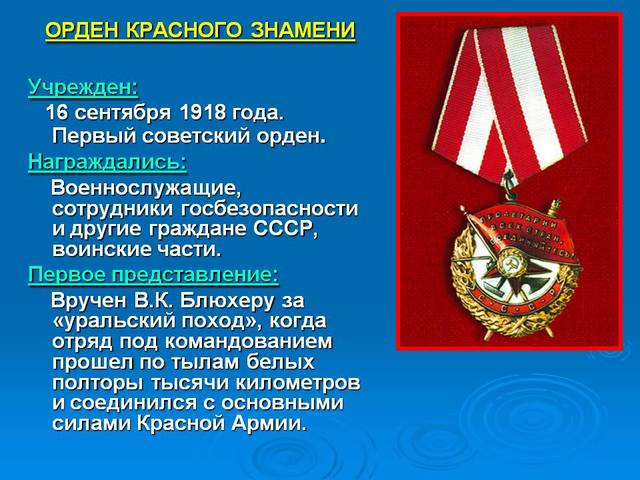

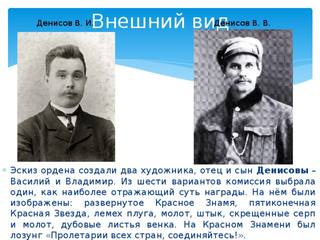

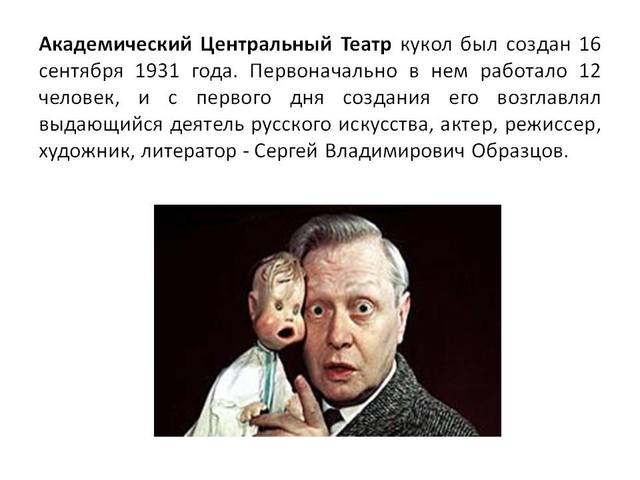

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3933 | 16 сентября. 16 сентября 1918 года в СССР учрежден Орден Красного Знамени.  В первый год Советской власти вместо орденов доблестных воинов награждали именными револьверами, часами и портсигарами. И вот наконец 16 сентября 1918 года декретом ВЦИК был учреждён первый орден Советской России — орден Боевого Красного Знамени. Эскиз ордена создали художники Василий и Владимир Денисовы, отец и сын.  На Красном Знамени имелся лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В нижней части ордена на красной ленте были буквы «Р. С. Ф. С. Р.». В специальной памятке, которую выдавали награждённым, говорилось: «Орден Красного Знамени — есть единственная награда, которой Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов награждает солдата Революции за храбрость, беззаветную преданность Революции и Рабоче-Крестьянской власти».  Четырёхкратный кавалер ордена Красного Знамени Василий Блюхер. Первым ордена Красного Знамени удостоился Василий Блюхер. Вторым — начальник охраны Смольного, чекист Василий Панюшкин. Первым кавалером пяти орденов Красного Знамени стал в 1944-м Климент Ворошилов. Семью орденами Красного Знамени за годы Советской власти было награждено около 15 человек, среди них — легендарный лётчик Иван Кожедуб. *** 16 сентября 1931 года в Москве основан Государственный Академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова.  ГАЦТК — крупнейший в мире театр кукол. Театр кукол был открыт 16 сентября 1931 года. В то время при театре работало всего пять актёров: Е. Н. Шольц, К. М. Владимирова, Евгений Сперанский, А. А. Михайлов и П. П. Якшин, а также художница Татьяна Борисовна Александрова, концертмейстер Наталья Александрова. Сергей Образцов был руководителем и режиссёром театра. Спустя некоторое время к театру присоединился кукольник Иван Зайцев. Первым спектаклем театра был «Цирк на сцене», сыгранный 5 ноября 1931 года. А первым представлением, поставленным Образцовым, стал «Джим и Доллар», премьера которого состоялась 1 апреля 1932 года.  У театра не было стационарного помещения, спектакли показывали в школах, клубах, больницах и даже во дворах. Для перевозки декораций и прочих вещей приобрели мерина по имени Картер, купили телегу и наняли кучера. Позже их заменил автомобиль. Театр был первым из театров кукол СССР, кто отказался от «натурализма» как от художественного метода. В 1936 году театру было выделено помещение на площади Маяковского на углу улицы Горького и Оружейного переулка. Первый спектакль на этой сцене состоялся 3 октября 1937 и назывался «Кот в сапогах». Тогда же, в 1937-м, в театре прошёл Первый Всесоюзный смотр театров кукол, при ГЦТК открыты Музей театральных кукол и библиотека. В 1940-м был поставлен первый спектакль для взрослых — «Волшебная лампа Аладдина». В нём впервые были применены тростевые куклы. Позже они были усовершенствованы художником театра Борисом Тузлуковым и получили название «русские», став одними из самых популярных в мире. *** (5 [16] сентября 1745 в Санкт-Петербурге родился Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов - Граф (1811), Светлейший князь (1812, русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых.  Участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Казанский, Вятский и Литовский генерал-губернатор, Санкт-Петербургский и Киевский военный губернатор. Полномочный посол в Турции. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался светле́йшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоле́нским. Ученик и соратник А. В. Суворова.  Дворянский род Голенищевых-Кутузовых ведёт своё происхождение от «мужа честна» Гавриила, по сказаниям древних родословцев, выехавшего «из Прус» в Новгород в княжение Александра Невского в 1-й половине XIII века.  Правнук его — Александр Прокшич (по прозванию Кутуз) — стал родоначальником Кутузовых, а внук Кутуза — Василий Ананиевич (прозванием Голенище) — был новгородским посадником в 1471 году и родоначальником Голенищевых-Кутузовых. Сын его Иван Васильевич был воеводою московского великого княжества (1506). В XVII веке Голенищевы-Кутузовы служили стольниками, стряпчими, дворянами московскими и бывали на второстепенных воеводствах.  Дед М. И. Кутузова дослужился до капитана, отец до генерал-поручика, а Михаил Илларионович заслужил потомственное княжеское достоинство. Илларион Матвеевич похоронен в деревне Теребени Опочецкого района в особом склепе. Сейчас на месте захоронения стоит церковь, в подвальных помещениях которой в XX веке обнаружен склеп. Экспедиция телепроекта «Искатели» выяснила, что тело Иллариона Матвеевича мумифицировалось и благодаря этому хорошо сохранилось. Кутузов венчался в Петербурге 27 апреля 1778 года в соборе Св. Исаакия Далматского, поручителями его были А. И. Воейков и И. Л. Голенищев-Кутузов.  Супруга его Екатерина Ильинична (1754—1824; похоронена в церкви Сошествия Святого Духа Александро-Невской Лавры) была дочерью генерал-поручика Ильи Александровича Бибикова и родной сестрой А. И. Бибикова, крупного государственного и военного деятеля, маршала Уложенной комиссии, главнокомандующего в борьбе с польскими конфедератами и при подавлении Пугачёвского бунта, друга А. Суворова. Родила в счастливом браке пятерых дочерей (единственный сын Николай умер от оспы в младенчестве, похоронен в Елисаветграде (сейчас Кропивницкий) на территории Собора Рождества Пресвятой Богородицы). Их дочери: Прасковья (1777—1844), супруга Матвея Фёдоровича Толстого (1772—1815); Анна (1782—1846), супруга Николая Захаровича Хитрово (1779—1827); Елизавета (1783—1839), в первом браке супруга Фёдора Ивановича Тизенгаузена (1782—1805); во втором — Николая Хитрово (1771—1819); Екатерина (1787—1826) — супруга князя Николая Даниловича Кудашева (1786—1813); во втором — Ильи Степановича Сарочинского (1788/89—1854); Дарья (1788—1854), супруга Фёдора Петровича Опочинина (1779—1852). У Лизы первый муж погиб, сражаясь под командованием Кутузова, у Кати первый муж также погиб в сражении. Так как фельдмаршал не оставил потомства по мужской линии, фамилия Голенищева-Кутузова в 1859 г. была передана его внуку генерал-майору П. М. Толстому, сыну Прасковьи. Породнился Кутузов и с императорским домом: его правнучка Дарья Константиновна Опочинина (1844—1870) стала женой Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского. ** Многие из нас привыкли к образу великого полководца М.И. Кутузова и знают, что у него не было правого глаза Но мало кому известно, как и при каких обстоятельствах храбрый князь Голенищев-Кутузов потерял свой глаз. Более того, Михаил Илларионович пережил не одно, а целых два ранения в голову.  Будучи молодым офицером, Михаил Кутузов никогда не лез в карман за словом. Он был известен в Петербурге как шутник и задира. Отпустить скабрезность в адрес кого-либо, а позже и принять участие в дуэли было для него обычным делом. Так могло бы продолжаться очень долго, не скажи Михаил Илларионович очередную остроту в адрес не кого бы то ни было, а самой императрицы – Екатерины Великой. Да и не о чем-нибудь, а об её отношениях с могущественным в ту пору фаворитом графом Румянцевым. Всё было бы ничего, да вот Румянцев узнал о колкостях молодого офицера. И лёгким росчерком пера он направил Кутузова из состава своей Дунайской армии в действующую и ведущую на тот момент жестокие бои Крымскую армию, считавшуюся менее престижной. Крымская армия вела активные бои. Так, 4 августа (24 июля по ст. ст.) 1774 года крупный турецкий десант высадился близ Алушты, у деревеньки Шумы. Русские войска тут же вступили с противником в бой. После жаркого сражения русские оттеснили превосходивших численно турок, те стали отступать. Преследование бегущего противника возглавил полковник Кутузов. Надо сказать, что Михаил Илларионович отличался большой храбростью и мужеством. Он не раз лично водил своих солдат в бой. Так было и в этом случае. Отступающие турки активно отстреливались, и когда судьба боя уже была решена, одна из шальных пуль попала Кутузову в висок. Пуля пробила носоглоточную пазуху и вышла через правую глазницу. Полковые врачи считали рану смертельной, но молодой полковник чудом выкарабкался. Так наш знаменитый Михаил Кутузов потерял свой правый глаз. Но это ещё не всё. Когда императрица услышала о таком ранении Кутузова, а знала она его лично, то воскликнула: «Надобно беречь нашего Кутузова; он у меня будет великим генералом». Екатерина Великая оплатила Кутузову из своих средств поездку в Австрию на лечение, где он смог поправить здоровье. После лечения, как мы знаем, боевой офицер, уже со знаменитой повязкой на глазу вернулся в строй. На его груди красовался жалованный императрицей орден Св. Георгия 4-й степени. На этом его злоключения не закончились. При осаде крепости Очаков, Кутузов командовал одним из полков. 18 августа 1788 года он поднялся на бруствер и наблюдал за действиями противника, когда разорвавшаяся рядом артиллерийская граната одним из осколков поразила полководца в голову. Осколок попал в правую скулу, и вышел из затылка, по пути выбив Кутузову почти все зубы.  Штурм Очакова. И ещё раз, случилось чудо, Михаил Илларионович выжил, смог вылечится и продолжил свою карьеру. Как мы знаем, ему предстояло ещё немало великих дел. А при дворе, его стали тихонько называть «Наш Нельсон», в честь британского адмирала Горацио Нельсона. Британец в жестоком бою с французами на острове Корсика тоже лишился правого глаза. Но согласитесь, история Кутузова на этом фоне выглядит куда более опасной. А с юмором после первого ранения, как говорят, он стал значительно осторожнее. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b...voi-ghlaz) |