⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28 * 29 30 31 32 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3936 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

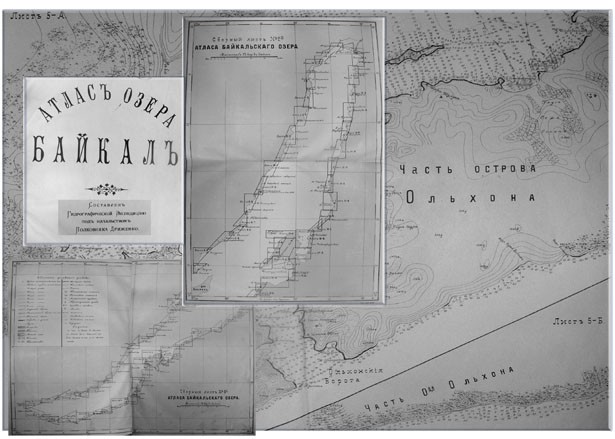

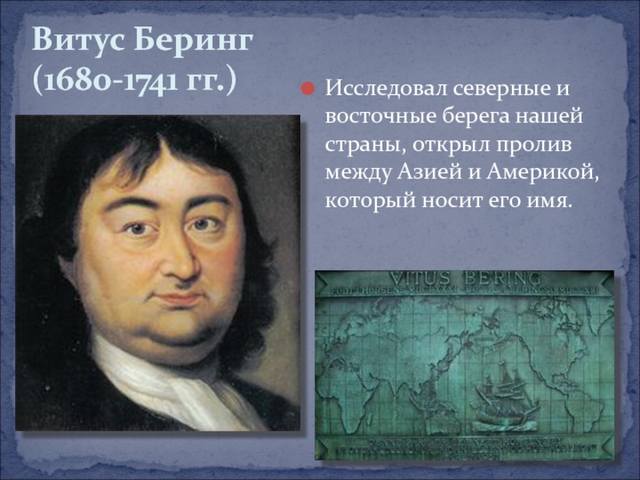

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3936 | 31 июля. 31 июля 1656 года русская экспедиция под руководством Курбата Иванова отправилась к берегам таинственного озера Байкал.  Первые документы, в которых упоминаются аборигены края — эвенки (тунгусы), появились лишь в XVII в., с приходом русских в Сибирь. Ко времени прихода за Байкал русских казаков тунгусы представляли многочисленные племена, компактно расселившиеся в этих краях, но еще не представлявшие единой народности. Первым же, кто проведал путь на Байкал, первым исследователем, оставившим для потомков «Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам», и поведавшим об изобилии озера рыбой, а прибрежной тайги — пушным зверем, считают казачьего пятидесятника, землепроходца Курбата Афанасьевича Иванова.  Курбат Иванов 21 июня 1643 года отправился на Байкал (кстати, тунгусы называли Байкал «Ламу», что означает озеро) с отрядом из 74-х человек, взяв в проводники (вожи) тунгусского князя Можеуля. Поднявшись вверх по реке Лене и ее притоку Иликте, они перевалили через Приморский хребет и по руслу реки Сармы спустились к Байкалу напротив острова Ольхон. Построив суда, Курбат Иванов переправился на остров Ольхон. Отряд разделился — часть его в 36 человек, возглавляемая казаком Семеном Скороходовым, погрузилась на построенные суда и ушла вдоль западного берега озера, взяв в проводники тунгусского князя Киндигирского рода имени Юногу. Курбат Иванов велел им идти «вверх по Ламе навблизь устья Верхней Ангары, поставить зимовье и имать на государя ясак с тех тунгусов». Семен Скороходов благополучно достиг северной оконечности Байкала, обнаружил устье реки Верхней Ангары, где поставил ясачное зимовье и собрал ясак. Было это в 1643 г.  В конце 1643 г. уже с половиной отряда Семен Скороходов возвращался по льду Байкала на юг, но в Чивыркуйском заливе попал в засаду Архича Батура, где и был уничтожен. Остатки отряда С. Скороходова из 12 человек зимой вышли в Верхоленский острог, а 2 человека по Байкалу, Ангаре и Енисею выплыли в Енисейский острог — это Левка Вятчанин и Максимка Вычегжанин, который «с дороги воротился, вновь пошел на озеро Байкал с атаманом В. Колесниковым», как свидетельствуют архивные документы XVII века. Сам же Курбат Иванов пустился в обратный путь и в Верхоленском остроге составил «Чертеж Байкалу и в Байкал падучим рекам и землицам… и на Байкале где можно быть острогу». Отряд в 100 человек под командованием атамана Василия Колесникова также был отправлен на Байкал из Енисейска «для прииску серебра». В конце 1643 г. он подошел к озеру и перезимовал близ истока Ангары. Летом он повторил путь Семена Скороходова до Верхней Ангары и на устье Малая Ангара поставил острог. Ангаракан, самая меньшая из трех проток Верхней Ангары — по-эвенкийски значит «Малая Ангара» или «Ангарчик».  Первый острог на территории современной Бурятии был основан отрядом атамана Василия Колесникова в 1644-1646 гг. на Малой Ангаре с названием Верхнеангарский. Судя по всему, этим местом было поселок Дагары: во-первых, в архивных документах фигурирует лишь это название, как единственное жилое место на Северном Байкале, а во-вторых, Дагары расположены на протоке Ангаракан. Став с 1643 года форпостом освоения края, Верхнеангарский острог постепенно начал терять свое значение, тем более что в 1648 г. Иваном Палкиным был заложен Усть-Баргузинский острог и ясачный сбор перешел в ведение баргузинских властей. Ясак в виде нескольких шкурок ценных пушных зверей должен был платить каждый мужчина в возрасте от 18 до 50 лет. Но известно, что в 1649 году Верхнеангарский острог еще служил для ясачного сбора. Это явствует из следующих строк: «А сын боярский де Иван Галкин со служивыми людьми пришел на Байкал и острог поставил на Баргузин-реке. И послал он служивых людей с хлебным запасом зимним путем на нартах Андрушку сотоварищи, который ходил той зимой по Ангаре реке и иным рекам для государева ясачного сбору и, собрав государев ясак, пришел к ним же в Ангарский острог и жили все вместе до весны, до полной воды» (из распросных речей служивых людей Ульяна Степанова и Рычка Васильева о пребывании их на службе в Ангарском остроге и переходе за недостатком продовольствия в Баргузинский острог для соединения с головой Иваном Галкиным в августе 1649 года). Верхнеангарский острог в конце XVII века был перенесен на реку Светлую при впадении ее в реку Верхнюю Ангару, на этом месте он обозначен на карте С. Ремизова, составленной в 1701 году. Как известно, первые чертежи Байкала были составлены Курбатом Ивановым в начале сороковых годов XVII века. Венцом всех картографических работ того периода, стали карты Семена Ульяновича Ремизова — русского картографа, географа и историка Сибири.  Атлас С.У. Ремизова сохранил рукописные труды многих безвестных сибирских землепроходцев, внесших своим опытом и реальным знанием местности большой вклад в развитие русской картографии. В составленной Ремизовым «Чертежной книге Сибири» впервые были показаны Байкал, Прибайкалье, Ближнее Забайкалье, реки, впадающие в Байкал, с их эвенкийскими, бурятскими, тюркскими, русскими названиями. Многие реки и ныне сохранили их — Верхняя Ангара, ее приток Светлая, Фролиха, Кабанья, а некоторые теперь называются иначе: например, река Акули (левый приток Верхней Ангары) у С. Ремизова именовалась Осиновкой, река Холодная (правый приток Кичеры) называлась Ичергой. Вооруженные отряды русских служивых людей шли в глубь Сибири с главной целью — привести аборигенов края в подданство государства и собрать ясак, как основное доказательство принятия этого подданства. Огромная и богатая территория Сибири, «мечом и пряником» присоединявшаяся к Русскому государству, должна была обогатить царскую казну. Завоеванная земля становилась собственностью царя, а коренные народы, ее население — данниками. Забайкальские остроги — опорные пункты царской власти в сборе ясака XVII в. управлялись вначале Нерчинским воеводством, затем Иркутским. В деревне Чанчур Качугского района открыт памятник казачьему пятидесятнику, который одним из первых составил «Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам» *** 31 июля родились: 1768 год Прасковья (Пара́ша) Ивановна Ковалёва-Жемчугова, графиня Шереметева  В возрасте семи лет была взята на воспитание княгиней Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково, подмосковную усадьбу Шереметевых. У девочки рано обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного театра. Дебютировала 22 июня 1779 года в роли служанки в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». На следующий год вышла на сцену в роли Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» уже под именем Жемчуговой. Обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена итальянскому и французскому языкам. В 1797 году император Павел I, пожаловав графу Николаю Петровичу Шереметеву звание обер-гофмаршала, потребовал его присутствия в Петербурге. Шереметев взял с собой в столицу лучшую часть своей труппы, в том числе и Жемчугову. Однако в сыром климате Петербурга у неё обострился туберкулёз, пропал голос, и она была вынуждена оставить сцену. В следующем году Николай Шереметев дал вольную Прасковье Ивановне и всей семье Ковалёвых. 6 ноября 1801 года, получив разрешение императора Александра I (согласно другим сведениям, Н. П. Шереметев, так и не дождавшись императорского разрешения на неравный брак, получил благословение митрополита Платона, обвенчался с ней в московской церкви Симеона Столпника на Поварской. Во время церемонии присутствовали лишь два необходимых свидетеля — архитектор Джакомо Кваренги (согласно другому источнику — Малиновский и подруга невесты Татьяна Шлыкова-Гранатова. 3 февраля 1803 года Прасковья Жемчугова родила сына Дмитрия. Беременность и роды подорвали её здоровье — она умерла спустя три недели, 23 февраля 1803 года. «Жития ей было 34 года, 7 месяцев, 2 дня». * 1921 Любовь Сергеевна Соколова в Иваново-Вознесенске — советская и российская актриса. Сыграла порядка четырёхсот ролей, став одной из самых снимаемых актрис. Часто исполняла роли матерей, за что её прозвали «всесоюзной киномамой». Народная артистка СССР (1990).  Любовь училась в Ивановской школе-десятилетке №56, выступала в школьной самодеятельности. В 1939 году окончила школу и по совету учителя литературы поехала в Ленинград. В 1940—1941 годах училась на литературном факультете Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Зимой 1940 года узнала о том, что при киностудии «Ленфильм» открылась киноактёрская мастерская под руководством Сергея Герасимова и в числе 22 студентов была принята в школу. Тогда же впервые снялась в кино в массовке фильма «Маскарад». Во время Великой Отечественной войны работала на заводе слесарем по обработке деталей к двигателям самолётов, ухаживала за больными и ранеными на эвакуационном пункте. Пережила блокаду Ленинграда, во время которой погибли все её близкие, включая первого мужа Георгия Араповского. В конце концов ей удалось покинуть город по Дороге жизни. Вернувшись в Иваново, долгое время лечилась от дистрофии и голодной апатии, затем уехала в Москву для учёбы во ВГИКе. В 1943 году поступила на второй курс актёрского отделения в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Подрабатывала носильщиком на вокзале. В 1946 году по окончании института была принята в Театр-студию киноактёра, где она не только играла, но и жила, спала в гримёрке. В 1948 году исполнила роль простой деревенской женщины Варвары в фильме «Повесть о настоящем человеке». Дебют молодой актрисы не прошёл незамеченным, однако начался период малокартинья, и ролей ей не давали. В 1951 году она была вынуждена согласиться на предложение поехать в Потсдам для работы в Драматическом театре Группы советских войск в Германии. Вернувшись в 1956 году, смогла купить себе однокомнатную квартиру в Актёрском доме, продолжила сниматься и играть в театре.  У неё появились многочисленные поклонники, одно за другим следовали новые предложения: «Тихий Дон», «Серёжа», «Далеко от Москвы», «Преступление и наказание», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Всего актриса снялась в 389 фильмах. После того, как у неё родился сын Николай, сама поставила условие режиссёрам, что будет сниматься только в небольших ролях, чтобы иметь возможность ухаживать за сыном и вести домашнее хозяйство. На роли её брали без кинопроб, свои театральные роли Соколова не любила. Первый муж (с 1941 года) — актёр Георгий Иванович Араповский, умер во время блокады Ленинграда на руках актрисы. Второй муж — Георгий Николаевич Данелия. Прожили в гражданском браке около 26 лет. Покинул семью незадолго до смерти сына. Сын — Николай Данелия-Соколов (1959—1985), режиссёр, поэт. Погиб в возрасте 26 лет в своей квартире при невыясненных обстоятельствах.  Любовь Соколова скончалась на 80-м году жизни 6 июня 2001 года в Москве от сердечного приступа. * 1930, Ржев Юрий Андреевич Белов — советский киноактёр. Один из самых популярных актёров советского кино 1950—1960-х годов.  Окончил ВГИК (мастерская Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой) в 1955 г. Уже через год стал знаменит благодаря роли Гриши в фильме «Карнавальная ночь». Затем, в течение семи лет, один за другим на широкий экран вышли фильмы с участием актёра, которые закрепили его успех среди зрителей и сделали Юрия Белова одним из самых популярных актёров советского кино: «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице», «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки». В последних двух фильмах он играл в паре с Надеждой Румянцевой — состоялся блистательный актёрский дуэт.  Позже был актёром Театра-студии киноактёра. Герои Юрия Белова отличаются неповторимым жизнелюбием и обаянием, благодаря чему они так полюбились зрителю. В реальной жизни же за актёром закрепилась репутация «странного человека» и «не от мира сего». В середине 1960-х годов после неудачной попытки самоубийства (по другим данным, из-за неосторожного высказывания о руководителе страны Хрущёве) актёр оказался на полгода в психиатрической лечебнице, после чего его карьера пошла под откос. Его начали сторониться, давали роли лишь в эпизодах. В фильме «Стоянка поезда — две минуты» (1972) заметно постаревший Белов в последний раз сыграл главную роль. После этого наступило практически полное забвение — хотя даже и в этот непростой период он успел сняться в нескольких фильмах, самым успешным из которых стал популярный детский фильм «Про Красную Шапочку», в котором Белов исполнил небольшую роль дедушки.  Актёр был вынужден зарабатывать на жизнь частным извозом на «Москвиче», купленном в годы былой популярности. Переживая из-за своей невостребованности, Белов начал злоупотреблять алкоголем, его здоровье с каждым годом ухудшалось. В своём последнем фильме «Двое и одна» (1988) Юрий Андреевич появился в очередной крохотной роли уже тяжело больным. Юрий Белов женился, когда ему было уже за 40 лет. Его избранницей стала актриса Светлана Швайко (1939—1999), которая была на девять лет моложе. В 1976 году у них родился сын Святослав. Когда Святославу было 15 лет, Белова не стало.  Юрий Белов умер под утро 31 декабря 1991 года, не дождавшись новогоднего показа фильма «Карнавальная ночь», который он любил смотреть, вспоминая свою молодость. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3936 | 1 августа. 1 августа 1774 года в Англии открыт химический элемент - кислород.  *** 1 августа 1927 года в СССР образована Ленинградская область.  *** 1 августа 1939 года в Москве состоялось открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ.  Ровно 81 год назад, 1 августа 1939 года, в Москве состоялось торжественное открытие Выставки достижений народного хозяйства. Это крупнейший в стране выставочный комплекс, расположенный в Останкинском районе Москвы. Он входит также в 50 крупнейших выставочных центров мира. В 1939-1959 годах ВДНХ носила название — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, а в 1959-1991 годах её переименовали в Выставку достижений народного хозяйства СССР. С 1992 по 2014 годы экспозиция называлась Всероссийским выставочным центром. А идеи её открытия возникли у руководства страны еще 1934 году. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов: Марфино (у Дмитровского шоссе), Сокольники (за парком), парк культуры и отдыха «Красная Пресня», Лужнецкая набережная, Ленинские горы. Предпочтение было отдано территории, окружающей Учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру Наркомата земледелия, являлась на тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки.  Выставка была торжественно открыта 1 августа 1939 года. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», впоследствии перенесённая. Большинство павильонов, расположенных на территории ВДНХ, были построены в первой половине 1950-х годов, уже при послевоенной реконструкции выставки. Но часть сооружений сохранилась с 1939 года, а часть построена уже после 1954 года. Осью выставки служат две параллельные аллеи — Главная и Центральная, а Парадный вход расположен со стороны проспекта Мира и отмечен аркой, построенной в 1951—1954 годах. Сегодня общая площадь территории ВДНХ составляет более 520 га. Она разрослась после объединения в 2014 году с Ботаническим садом и парком «Останкино». А общая площадь павильонов составляет 134 тыс.м².  Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками, появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», Копия ракеты «Восток», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос». *** 1 августа (19 июля по старому стилю) православная церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет после смерти одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви.  Преподобный Серафим Саровский, до монашеского пострига — Прохор Исидорович Мошнин, родился 1 августа (19 июля по старому стилю) июля 1754 года в купеческой семье. Его родители были жителями Курска. Отец Исидор брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. В детстве Прохору чудесным образом удалось избежать смерти после падения с колокольни собора, который начинал строить отец, а после его смерти — мать Прохора Агафья. Еще одно чудо было явлено, когда, будучи тяжело больным, он исцелился от иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Его мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь медным крестом, который он всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение святым Киево‑Печерской лавры. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор в лавре, благословил его идти в Саровскую пустынь.  В конце ноября 1778 года он пришел в Саровский монастырь, где настоятелем тогда был старец Пахомий, который назначил ему в духовники старца Иосифа. Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря (чтеца). В августе 1786 года принял постриг с именем Серафим, что означает "пламенный". Вскоре он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью в лесу на реке Саровке. Позже святой Серафим усугубил свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: "Боже, милостив буди мне, грешному". Он пережил нападение разбойников, которые нанесли святому топором глубокие раны. Вскоре разбойники были пойманы, а преподобный их простил. По выздоровлении преподобный Серафим на три года взял на себя подвиг безмолвия. Весной 1810 года он возвратился в обитель, где ушел в затвор — никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве. В конце 1825 года после явления Пресвятой Богородицы, которая велела святому выйти из затвора, преподобный Серафим начал принимать посетителей, приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления он сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Современники Серафима Саровского особо отмечали, что святой исцелял не столько кротким словом, сколько любовью и радостью, исходившими от него. В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о Дивеевской женской обители. 15 (2 по старому стилю) января 1833 года преподобный Серафим Саровский скончался в своей келии во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Божией Матери. В 1895 году в Святейший Синод было представлено произведенное особой комиссией расследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам отца Серафима. Расследование это, начатое комиссией 3 февраля 1892 года, окончено было в августе 1894 года и производилось в 28 епархиях Европейской России и Сибири.  В 1903 году, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, под наблюдением преосвященного Димитрия Тамбовского была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором дубовый гроб был совершенно цел. По получении акта об освидетельствовании честных мощей Священный Синод подготовил решение о канонизации иеромонаха Серафима. 1 августа (19 июля по старому стилю), в день рождения святого, торжественно были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. В этот день в присутствии российского императора Николая II и его семьи, при огромном стечении народа состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского. На торжества канонизации чудотворца в Саровскую пустынь съехались, по разным данным, от 50 до 300 тысяч паломников. С этого времени преподобный Серафим прославляется православной церковью в лике святых угодников Божиих. Святой старец почитается верующими как один из величайших подвижников Русской православной церкви, еще при жизни получивший от Господа Иисуса Христа дар чудотворений и исцелений, и после кончины не оставляющий всех просящих у него помощи. После закрытия Саровской обители в 1920‑х годах мощи святого были изъяты, их след затерялся. В январе 1991 года они были обнаружены в Казанском соборе Ленинграда (Санкт‑Петербурга), откуда торжественно были переданы в Свято‑Троицкий Серафимо‑Дивеевский монастырь. |

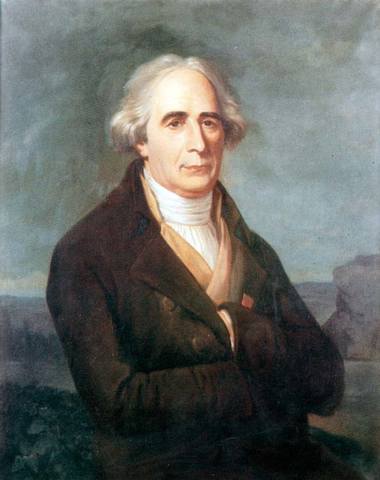

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3936 | 4 августа 1693 года – день рождения шампанского. «Я послал тебе черную розу в бокале золотого как небо Аи». А.Блок 4 августа 1668 года отец Пьер Периньон из аббатства Отвильер в центре Шампани изобрел шампанское.  Будучи экономом при аббатстве, монах постоянно проводил эксперименты по производству различных вин. И однажды представил взору других братьев напиток с серебристыми пузырьками и прозрачной пеной.  Это игристое вино и стало прародителем современного шампанского. Вместо обычной пробки из промасленной палки Периньон предложил использовать корковую, которую используют до сих пор.  Описание технологии приготовления шампанского было опубликовано только в 1718 году. В 1728 году началась торговля шампанским. Первая фирма-производитель шампанских вин — «Рюниар» — была основана годом позже. Кстати, знаете, где располагалось это аббатство? Недалеко от города Аи. *** 4 августа 1326 г. В Москве заложен первый каменный храм — Успенский собор.  Успенский собор Московского Кремля — православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля, Патриарший кафедральный собор Патриарха Московского и всея Руси. Храм шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный. Построен из белого камня в сочетании с кирпичом. Из кирпича выложены своды, барабаны, восточная стена над алтарными апсидами, скрытые алтарной преградой восточные квадратные столпы; остальные — круглые — столпы также выполнены из кирпича, но облицованы белым камнем Первый каменный собор на месте нынешнего был построен в начале XIV века, в княжение Ивана I: 4 августа 1326 года на месте прежнего деревянного храма был заложен белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы во исполнение пожелания Митрополита Киевского и всея Руси Петра, незадолго до этого переехавшего в Москву.  Успенский собор 1326—1327 годов был первым каменным храмом Москвы. Археологические исследования показали, что это был четырёхстолпный, трёхапсидный, трёхпритворный, одноглавый храм, построенный по образцу Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Храм был построен в характерной для этого времени технике: кладка из грубо обработанных квадров белого камня сочеталась с гладкотёсаными элементами архитектурного декора. Храм был увенчан кокошниками. Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, который, полностью разобрав остатки прежнего строения, воздвиг существующее здание по подобию Успенского собора во Владимире. Храм был освящён 12 августа 1479 года митрополитом Геронтием. *** 4 августа 1757, в Миргороде на Полтавщине родился Владимир Лукич Боровиковский - русский художник, мастер портрета, академик Императорской Санкт-Петербургской академии художеств.  Родился он в семье днепровского казака Луки Ивановича Боровиковского (1720—1775). Отец, дядя и братья будущего художника были иконописцами. В молодости В. Л. Боровиковский учился иконописи под руководством отца. В 1770-х годах Боровиковский близко познакомился с В. В. Капнистом и выполнял его поручения по росписи интерьера дома в Кременчуге, предназначавшегося для приёма императрицы. Екатерина II отметила работу художника и повелела ему переехать в Петербург. В 1788 году Боровиковский поселяется в Петербурге. В столице первое время жил в доме Н. А. Львова и познакомился с его друзьями — Г. Р. Державиным, И. И. Хемницером, Е. И. Фоминым, а также Д. Г. Левицким, который стал его учителем. Несколько лет занимался живописью у И. Б. Лампи. В 1795 году В. Л. Боровиковский за портрет великого князя Константина Павловича удостоен звания академика живописи. В 1803 году стал советником Академии художеств.  Посвящён в масонство в петербургской ложе «Умирающего сфинкса», которой руководил А. Ф. Лабзин и членом которой был Д. Г. Левицкий, 25 января 1802 года. Впоследствии вышел из ложи и с 26 мая 1819 года состоял в мистическом кружке Е. Ф. Татариновой «Союз братства».  Аллегорическое изображение зимы в виде старика, греющего руки у огня Женат не был; детей не имел. Личная жизнь самого художника не сложилась, он не создал семью. Вероятнее всего потому, что он был талантливым живописцем, всего себя вкладывал в работу, постоянно находился в напряженном духовном поиске. Боровиковский умер 6 (18) апреля 1825 года в Петербурге, и был погребён на Петербургском Смоленском православном кладбище. В 1931 году прах был перезахоронен в Александро-Невской лавре. Памятник остался прежний — гранитный саркофаг на львиных ногах. Своё имущество он завещал раздать нуждающимся. * Сравнительно поздно, в конце 1790-х годов, Боровиковский приобретает славу известного портретиста. Писал левой рукой. В его творчестве преобладает камерный портрет. В женских образах В. Л. Боровиковский воплощает идеал красоты своей эпохи.  На двойном портрете «Лизонька и Дашенька» (1794) портретист с любовью и трепетным вниманием запечатлел горничных семьи Львовых: мягкие локоны волос, белизна лиц, лёгкий румянец. Художник тонко передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном портрете, имеющем определённую ограниченность эмоционального выражения, мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых моделей. Примером тому может послужить выполненный в 1799 году «Портрет Е. А. Нарышкиной».  Елена Александровна Нарышкина, в замужестве Суворова, жена Аркадия Суворова, сына знаменитого генералиссимуса. Боровиковский стремится к утверждению самоценности и нравственной чистоты человека (портрет Е. Н. Арсеньевой, 1796). В 1795 году В. Л. Боровиковский пишет «Портрет торжковской крестьянки Христиньи», отзвуки этой работы мы найдём в творчестве ученика мастера — А. Г. Венецианова.  В 1810-е Боровиковского привлекают сильные, энергичные личности, он акцентирует внимание на гражданственности, благородстве, достоинстве портретируемых. Облик его моделей делается сдержаннее, пейзажный фон сменяется изображением интерьера (портреты А. А. Долгорукова, 1811, М. И. Долгорукой, 1811, и др.).  Портрет Долгоруковой Маргариты Ивановны В. Л. Боровиковский — автор ряда парадных портретов. Наиболее известными из них являются «Портрет Павла I в белом далматике», «Портрет князя А. Б. Куракина, вице-канцлера» (1801—1802).  Парадные портреты Боровиковского наиболее ярко демонстрируют совершенное владение художником кистью в передаче фактуры материала: мягкость бархата, блеск золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней. Портрет М.И.Лопухиной нередко называют самым поэтичным созданием из всех портретов В.Боровиковского.  Боровиковский также является признанным мастером портретной миниатюры. В коллекции Русского музея хранятся работы, принадлежащие его кисти, — портреты А. А. Менеласа, В. В. Капниста, Н. И. Львовой и другие. В качестве основы для своих миниатюр художник часто использовал жесть. Творчество В. Л. Боровиковского являет собой слияние развивавшихся в одно и то же время стилей классицизма и сентиментализма. В свои последние годы Боровиковский вернулся к религиозной живописи, в частности написал несколько икон для строящегося Казанского собора, иконостас церкви Смоленского кладбища в Петербурге. Давал уроки живописи начинающему тогда художнику Алексею Венецианову. |

| snegirev Сообщений: 1308 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 38844 | Александр Флеминг родился 6 августа 1881 г. в графстве Эйршир в семье фермера. В 13 лет он едет в Лондону, где работает клерком, посещает занятия в Политехническом институте на Риджент-стрит, а в 1900 г. вступает в Лондонский шотландский полк. 1901 г., получив в наследство 250 фунтов стерлингов (почти 1200 долларов), Александр Флеминг подает документы на национальный конкурс и становится стипендиатом медицинской школы при больнице Св.Марии, где изучает хирургию. 1906 г. он становится членом Королевского колледжа хирургов. Продолжая работать в лаборатории патологии профессора Алмрота Райта больницы Св.Марии, он 1908 г. получает степень магистра и бакалавра наук Лондонского университета. Во время Первой мировой войны служит капитаном в медицинском корпусе Королевской армии, принимает участие в военных действиях во Франции. Работая в лаборатории исследований ран, Александр Флеминг убедился, что такие антисептики, как карболовая кислота, которая к тому времени широко применялась для обработки открытых ран, уничтожает лейкоциты, которые создают в организме защитный барьер, а это содействует выживанию бактерий в тканях. 1915 г. Флеминг женится на медсестре Сарре Марион Макелрой, ирландкой по происхождению. У супругов родился сын. В 1922 году по счастливой случайности Флеминг открыл лизоцим – фермент, который мог бороться с некоторыми бактериями, не повреждая здоровые ткани. Открытие пенициллина в 1928 году также произошло случайно. В отличие от своих коллег, которые после завершения опытов тщательно очищали посуду от бактериальных культур, Флеминг мог неделями не выбрасывать подопытные культуры. В одной из таких чашек он заметил плесень. Понаблюдав за этим явлением, Флеминг понял, что она угнетает высеянную культуру бактерии. В результате ученый выяснил, что этот компонент не только подавляет рост микроорганизмов, но и обладает бактерицидными свойствами. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 1945 г. было присуждено Александру Флемингу совместно с Чейном и Флоре «за открытие пенициллина и его лечебное влияние при многих инфекционных заболеваниях». После смерти жены 1949 г. здоровье Флеминга резко ухудшилось. 1952 г. он вступает в брак с Амалией Куцурис-Вурека, бактериологом, его бывшей студенткой. Через три года 11 марта 1955 г. ученый умер от инфаркта миокарда в возрасте 73 года. Источник: https://kratkoe.com/aleksandr-fleming-kratkaya-biografiya/ Сэр Александер Флеминг! Я встречалась с этим выдающимся человеком и хочу рассказать о своем впечатлении о нем. Шел 1949 год. Я снималась в Лондоне у Хичкока, и мои друзья — Миша Шполянский и его жена — предложили устроить встречу с Флемингом. Не могу сказать, что я очень к этому стремилась, просто мне хотелось хоть раз увидеть его, пусть даже издали. У моих друзей был приятель, большой ученый, доктор Хиндл, известный своими достижениями в лечении желтой лихорадки. Договорились, что он приведет Флеминга на обед в дом Шполянских, если я возьму на себя все заботы об обеде. Я была в полной растерянности. Срочно телеграфировала Ремарку в Нью-Йорк, чтобы посоветоваться с ним о винах, которые я могла бы подать к столу. Он ответил незамедлительно. Причиной моего волнения было то, что Флеминг, как мне сказали, был известен в Лондоне как величайший знаток вин и большой «gourmet». Задача не из легких! Со студии я ушла пораньше, надо было успеть приготовить великолепный обед, который я задумала. Ровно в восемь Флеминг появился в сопровождении доктора Хиндла. Я сняла с него пальто и с удивлением увидела, что маленькая цепочка-вешалка разорвана. Правда, я знала, что он вдовец. Мы все условились ни слова не говорить о пенициллине, который он открыл; я была убеждена, что он о нем уже и слышать не может. За столом я приглядывалась к Флемингу. Он ел и, казалось, ко всем яствам был абсолютно равнодушен. Я молчала. Доктор Хиндл поглощал одно блюдо за другим, как будто много дней голодал, чувствовалось, что он понимает в еде, вине, во вкусе каждого блюда, которое я подавала. В конце обеда я открыла вино, рекомендованное Ремарком... Обед был окончен. «Gourmet», как ни странно, оказался доктор Хиндл, а не Флеминг. Во время обеда Флеминг не произнес ни единого слова. Я подумала: возможно, его сковывает, что рядом сидят его почитатели; что-что, а это я хорошо понимала. Мы встали из-за стола и перешли в гостиную. Снова воцарилось молчание. Оно еще больше усиливало мое беспокойство. Сдержат ли свое обещание мои друзья — ничего не говорить о пенициллине? Да, они говорили о большом успехе Миши Шполянского. Флеминг даже напел вполголоса несколько тактов его песни «Сегодня или никогда» и был очень горд тем, что помнит несколько фраз. Вдруг в разгар беседы он полез в карман, достал оттуда пакет и протянул его мне со словами: «Это я принес вам, пожалуй, единственный подарок, который мог придумать именно для вас, — первая культура пенициллина». Мы все были растроганы. Вечер окончился поцелуями, объятиями, обещанием постоянно общаться и переписываться. Я уехала в Америку и посылала Флемингу различные продукты, которые в то время в Англии были очень ограничены. Слава богу, он снова женился и последние свои годы не был одинок. Судьба всех гениальных людей одинакова — они одиноки. Памятники теперь устанавливают всем, даже поп-певцам. Памятника Александеру Флемингу я еще не видела. Возможно, где-нибудь он и есть. Это было бы хорошо! Из книги Марлен Дитрих «Размышления» Фото: http://izbrannoe.com/upload/re...9c297.jpeg |

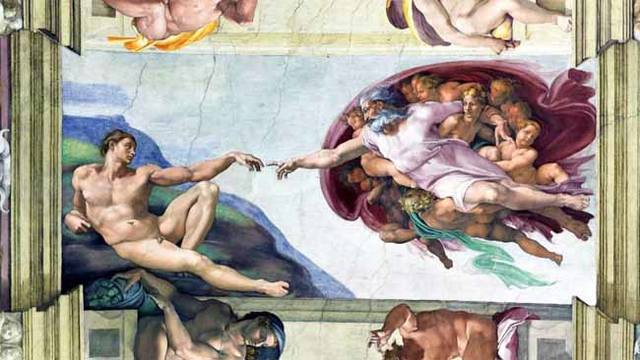

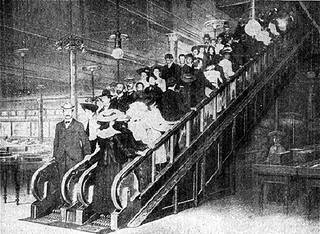

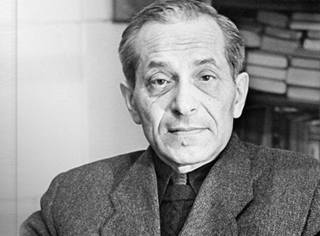

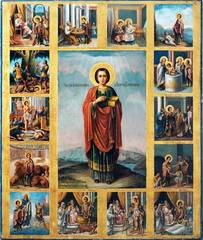

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3936 | 9 августа. 9 августа 1173 года начали возведение Пизанской башни , спустя столетие после строительства Пизанского собора.  По некоторым источникам создателем проекта является архитектор Боннано Пизано, но это недостоверно. Еще когда закладывался фундамент было выяснено, что глинистый грунт под колокольней проседает, и постройка прекратилась на год. К 1178 году было возведено уже три этажа башни – строение начало крениться в южную сторону и в этот раз строительство отложили почти на 100 лет. В 1272 году, когда наклон Пизанской башни составлял 50 см, постройка возобновилась. Руководителем проекта был назначен Джованни ди Симоне. К 1284 году высота башни составляла уже 48 метров, было построено шесть этажей с лоджиями-галереями. Несмотря на то, что Джованни ди Симоне пытался выпрямить ось здания, отклонение Пизанской башни все равно продолжалось. Башня уже имела крен в 90 см от вертикальной оси – и снова строительство приостановили. В 1319 году был построен 7 этаж колокольни, а в 1360 году – последний, 8 этаж (колокольный). К этому моменту составлял уже почти 1,5 м.  Несмотря на то, что работы завершились и в общей сумме постройка Пизанской башни длилась 187 лет, в дальнейшем она все равно поддавалась опытам по выравниванию. В середине 20 века была создана специальная комиссия для того, чтобы не допустить разрушения местной достопримечательности. По сегодняшний день реставрационные работы ведутся беспрестанно, проводятся подземные работы, необходимые для укрепления фундамента и сохранения устойчивости кривой Пизанской башни. Опыт ученого Галилея. Эксперимент физика и философа Галилео Галилея, уроженца города Пиза, заключался в том, чтобы проверить скорость падения предметов разного веса. До этого была точка зрения, что тяжелые тела падают с высоты быстрее, чем легкие. Для проведения опыта Галилей взобрался на Пизанскую башню и с верхнего этажа в один момент бросал пушечное ядро 80 кг и мушкетную пулю массой 200 граммов. Таким образом ученый доказал, что вес падающего тела не влияет на скорость падения.  Интересные факты про Пизанскую башню. В 2018 году Пизанской башне исполнится 845 лет с момента закладки фундамента. Высота Пизанской башни – 56,7 метров, всего в ней 8 этажей. А ее вес составляет 14,7 тонн. У каждого колокола в башне есть свое имя и разный вес. Самый большой весит 3,5 тонны; самый старый колокол – Паскверечча (13 века). «Пизанская башня» стало именем нарицательным и означает любое неустойчивое вертикальное сооружение. Всего в мире примерно 300 «падающих» башен, которые хоть немного отклонились от своей оси, среди самых известных – Биг-Бен, часовая башня в Измире, башни Болоньи. В городе Найлс (США) построена водонапорная башня в виде точной копии Пизанской башни, но в два раза меньше. Флаг на башне принадлежит Пизанской Республике 15 века. На попытки спасения Пизанской башни уже затрачено несколько десятков миллионов евро. *** Сикстинская капелла (лат. Sacellum Sixtinum; итал. Cappella Sistina) — бывшая домовая церковь в Ватикане.  Построена в 1473—1481 годах архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название.  Открытие Сикстинской капеллы состоялось 9 августа 1483 года Сикстинская капелла – это не просто бывшая домовая церковь, где с 1482 г. собирается конклав, чтобы избрать нового Папу. Это истинный шедевр Высокого Возрождения, безмолвно свидетельствующий о величии человеческого гения, вдохновленного свыше.  Сикстинская капелла была сооружена на месте, где до неё существовала «Великая капелла» , в которой в эпоху Средневековья собирался папский двор, состоявший из около двухсот членов — кардиналы, представители различных религиозных орденов и знатных семейств.  Римский папа Сикст IV опасался военной угрозы со стороны флорентийской Синьории Медичи, с которой находился в напряжённых отношениях, и от Мехмеда II, чьи войска угрожали восточным берегам Италии. Поэтому он решил укрепить эту постройку. Проект создал архитектор Баччо Понтелли, а работы велись под руководством Джордже де Дольчи. Прямоугольное в плане помещение украшено росписями стен, выполненными в 1481 — 1483 годах Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и другими мастерами.  К 1482 году роспись капеллы была окончена. Но уже в 1508 г. папа Юлий II вызвал из Флоренции Микеланджело, чтобы заново расписать потолок (4093 х 1341 см)  Почти все работы были выполнены мастером единолично: для этого Микеланджело пришлось трудиться при скудном неверном освещении, высоко запрокинув голову, в течение более 4-х лет, но Заказчику результат понравился. В 1508—1512 годах Микеланджело расписывал свод с люнетами и распалубками и Папа Юлий II отслужил торжественную вечерню в честь создания фресок на своде Сикстинской капеллы. 31 октября 2012 года, в тот же час, папа Бенедикт XVI повторил торжественную церемонию в честь 500-летнего юбилея капеллы. *** 9 августа 1859 года в США запатентован эскалатор.  Первый эскалатор появился на свет спустя два года после первого пассажирского лифта, подтвердив поговорку «Лень – двигатель прогресса»! В 1859 году американец Натан Эймс из штата Мичиган запатентовал машину, которую назвал «оборотной лестницей». Изобретатель получил патент, и его творение было признано первым эскалатором в мире. Воплотить свою техническую идею в повседневную жизнь Эймс так и не успел, он умер через год, в 1860-м. Впервые прокатиться на эскалаторе стало возможно в 1894 году в парке Кони-Айленд в Нью-Йорке, где машину установили, как экстремальный аттракцион для туристов. Тогда эскалатор представлял собой движущиеся дорожки без ступеней и назывался «наклонный лифт Рено» по имени изобретателя Джесси Рено, воплотившего в реальную жизнь изобретение Эймса. Конструкция со ступенями Чарльза Сибергера была представлена публике в 1900 году на Всемирной Парижской выставке, затем эту «лестницу-чудесницу» установили в универсальном магазине «Джимбелс» в американском городе Филадельфия. После завершения парижской выставки Американская компания «Отис» довела конструкцию эскалатора до технического совершенства и поставила производство передвижной лестницы на поток. С 1900 по 1920 в Америке и Европе было установлено порядка 350 машин, в основном в универмагах и государственных учреждениях.  Первые эскалаторы в подземке появились в 1911 году на линии лондонского метро Пикадилли. Новшество пользовалось огромной популярностью у публики. Газеты писали, как люди приходили покататься на самодвижущейся лестнице: «Замечено, как пассажиры по пути в Сити выходили из поезда, поднимались на эскалаторе, затем спускались и садились в следующий поезд…» В России об эскалаторах впервые задумались лишь в 1932 году, когда начали строить первую линию Московского метро. Как доставлять пассажиров к поездам на глубину 30 метров? Обычная лестница не справилась бы с пассажиропотоком. Об эскалаторах было известно только понаслышке, и никто не знал, как их строить. О поставке из-за рубежа движущихся лестниц речи не шло – капиталисты запросили 200 тыс. рублей золотом за один механизм! Сталин дал команду сконструировать свой, советский эскалатор. И в 1935 году завод “Красный металлист” продемонстрировали первую отечественную передвижную лестницу. *** (28 июля (9 августа) 1894, в Санкт-Петербурге родился Михаил Михайлович Зощенко - русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы.  Остриё его сатирических произведений направлено против невежества, мещанского самолюбия, жестокости и других человеческих пороков. Отец — художник Михаил Иванович Зощенко (украинец, из полтавских дворян, 1857—1907). Мать — Елена Осиповна (Иосифовна) Зощенко (урождённая Сурина, русская, дворянка, 1875—1920), до замужества была актрисой, печатала рассказы в газете «Копейка». В 1913 году Зощенко окончил 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Один год учился на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета (был отчислен за неуплату). Летом подрабатывал контролёром на Кавказской железной дороге. 29 сентября 1914 г. Михаил Зощенко был зачислен в Павловское военное училище на правах вольноопределяющегося 1-го разряда юнкером рядового звания. 5 января 1915 г. произведён в чин младшего портупей-юнкера. 1 февраля 1915 г. окончил ускоренные четырёхмесячные курсы военного времени и произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте. В начале ноября 1915 г. во время атаки на немецкие траншеи получил лёгкое осколочное ранение в ногу. 17 ноября «за отличные действия против неприятеля» награждён орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 22 декабря 1915 г. был назначен на должность начальника пулемётной команды, произведён в подпоручики. 11 февраля 1916 г. награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 9 июля произведён в поручики. 9 ноября награждён орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и на следующий день назначен командиром роты. Произведён в штабс-капитаны; 11 ноября назначен временно исполняющим обязанности командира батальона; 17 ноября командирован на станцию Вилейка для работы на курсах временной школы прапорщиков.  В январе 1917 г. был представлен в капитаны и к ордену Св. Владимира 4-й степени. Ни чин, ни орден Зощенко получить не успел в связи с революцией, но награждение орденом было объявлено в приказе. Сам Зощенко считал себя награждённым в период Первой мировой войны пятью орденами. 9 февраля 1917 г. у Зощенко обостряется болезнь (порок сердца — результат отравления газами), и после госпиталя он отчисляется в резерв. Летом 1917 г. Зощенко был назначен начальником почт и телеграфов и комендантом почтамта Петрограда. В сентябре он оставил эту должность, так как был командирован в Архангельск, где занимал должность адъютанта Архангельской дружины. Отказался от предложения эмигрировать во Францию. Позже (при советской власти) работал секретарём суда, инструктором по кролиководству и куроводству в Смоленской губернии. За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий… Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград… Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарём суда, делопроизводителем. Это было не твёрдое шествие по жизни, это было — замешательство.[16]. — Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. В начале 1919 года, несмотря на то, что был освобождён от военной службы по состоянию здоровья, добровольно поступил в действующую часть Красной армии. Служил полковым адъютантом 1-го Образцового полка деревенской бедноты. Зимой 1919 года участвовал в боях под Нарвой и Ямбургом с отрядом Булак-Балаховича. В апреле 1919 года после сердечного приступа и лечения в госпитале был признан негодным к военной службе и демобилизован; затем служил телефонистом в пограничной страже. Стихи Михаил начал писать с восьми лет. Потом были рассказы. Оставив окончательно военную службу, с 1920 по 1922 год Зощенко сменил множество профессий: был агентом уголовного розыска, делопроизводителем Петроградского военного порта, столяром, сапожником и т. д. В это время он посещал литературную студию при издательстве «Всемирная литература», которой руководил Корней Чуковский.  Близко познакомившийся с Зощенко в эти годы Николай Чуковский дал ему такой портрет: «Маленький, оливково-смуглый, с офицерской выправкой, с высоко поднятой головой, с удивительно изящными маленькими руками и ногами». — Н. Чуковский «О том, что видел», 2005. В печати дебютировал в 1922 году. Принадлежал к литературной группе «Серапионовы братья» (Л. Лунц, Вс. Иванов, В. Каверин, К. Федин, Мих. Слонимский, Е. Полонская, Н. Тихонов, Н. Никитин, В. Познер). Члены группы чуждались демагогии и тщеславной декларативности, говорили о необходимости независимости искусства от политики, в изображении реальности старались идти от фактов жизни, а не от лозунгов. Их позицией была осознанная независимость, которую они противопоставляли сформировавшейся идеологической конъюнктурности в советской литературе. Критики, опасливо относясь к «серапионам», считали, что Зощенко является «наиболее сильной» фигурой среди них. Время покажет верность этого вывода.  В произведениях 1920-х годов (преимущественно в форме рассказа) Михаил Зощенко создал комический образ героя-обывателя с убогой моралью и примитивным взглядом на окружающее. Рассказы Зощенко были переведены и изданы на немецком языке в сборнике «Спи скорее, товарищ» (Schlaf schneller, Genosse!), получившем признание в руководстве Третьего рейха. В 1940 году написал книгу для детей «Рассказы о Ленине». Сразу после начала Великой Отечественной войны Зощенко идёт в военкомат и подаёт заявление с просьбой отправить его на фронт, как имеющего боевой опыт. Получает отказ: «К военной службе не годен». Зощенко с первых дней войны поступает в группу противопожарной обороны (основная цель — борьба с зажигательными бомбами) и со своим сыном дежурит на крыше дома во время бомбёжек. Выполняет работу, необходимую для фронта, и как писатель — пишет антифашистские фельетоны для публикации в газетах и на радио. По предложению главного режиссёра Ленинградского театра комедии Н. П. Акимова Зощенко и Евгений Шварц берутся за написание пьесы «Под липами Берлина» — пьеса о взятии советскими войсками Берлина шла на сцене театра в то время, когда немцы держали в блокаде Ленинград. В сентябре 1941 года Зощенко в приказном порядке эвакуируют сначала в Москву, а после в Алма-Ату. Вес позволенного багажа не должен был превышать 12 кг, и Зощенко собрал в чемодан 20 тетрадей-заготовок будущей книги «Перед восходом солнца». В итоге на всё прочее осталось только четыре килограмма. В Алма-Ате Зощенко работает в сценарном отделе «Мосфильма». К этому времени он пишет серию военных рассказов, несколько антифашистских фельетонов, а также сценарии к фильмам «Солдатское счастье» и «Опавшие листья». В апреле 1943 года Зощенко приехал в Москву, был членом редколлегии журнала «Крокодил». В 1944—1946 годах много работал для театров. Две его комедии были поставлены в Ленинградском драматическом театре, одна из которых — «Парусиновый портфель» — выдержала 200 представлений за год. В апреле 1946 года Зощенко в числе других писателей был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а через три месяца, после перепечатки журналом «Звезда» его рассказа для детей «Приключения обезьяны» (опубликован в 1945 году в «Мурзилке»), оказалось, что «окопавшийся в тылу Зощенко ничем не помог советскому народу в борьбе против немецких захватчиков». Отныне «хорошо известно недостойное поведение его во время войны». 14 августа 1946 года выходит Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором за «предоставление литературной трибуны писателю Зощенко» подверглись жесточайшей разгромной критике редакции обоих журналов — журнал «Ленинград» вообще был закрыт навсегда. Вслед за постановлением на Зощенко и Ахматову обрушился секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов. Его доклад изобиловал оскорблениями: «окопавшийся в тылу Зощенко» (об эвакуации во время войны), «Зощенко выворачивает наизнанку свою подлую и низкую душонку» (о повести «Перед восходом солнца») и так далее. После постановления и доклада Жданова Зощенко был исключён из Союза писателей, лишён средств к существованию. Писателя не только перестали печатать — Зощенко был полностью вычеркнут: его имя не упоминалось в прессе, даже издатели переведённых им произведений не указывали имя переводчика. Почти все из знакомых литераторов прекратили с ним отношения. В 1946—1953 годах Зощенко вынужден был заниматься переводческой работой (нашедшейся благодаря поддержке сотрудников Госиздата Карело-Финской ССР) и подрабатывать освоенным в молодости сапожным ремеслом. После смерти Сталина был поднят вопрос о восстановлении Зощенко в Союзе писателей, выступали Симонов и Твардовский. Симонов был против формулировки «восстановление». По его мнению, восстановить — значит признать свою неправоту. Поэтому нужно принимать Зощенко заново, а не восстанавливать, зачисляя только те произведения, которые Зощенко написал после 1946 года, а всё, что было до — считать, как и прежде, литературным хламом, запрещённым партией. Симонов предложил принять Зощенко в Союз писателей как переводчика, а не как писателя.  В июне 1953 года Зощенко был заново принят в Союз писателей. Бойкот ненадолго прекратился. Однако силы писателя были исчерпаны, всё чаще и продолжительнее становятся депрессии, у Зощенко нет более желания работать. По достижении пенсионного возраста, в середине августа 1955 года (официальным годом рождения Зощенко в то время считался 1895 год[35]), писатель подаёт в Ленинградское отделение СП заявление о предоставлении пенсии. Однако лишь в июле 1958 года, незадолго до смерти, после долгих хлопот Зощенко получает извещение о назначении персональной пенсии республиканского значения (1200 рублей). Последние годы жизни писатель провёл на даче в Сестрорецке.  Весной 1958 года Зощенко получил отравление никотином, что повлекло за собой кратковременный спазм сосудов мозга; затруднилась речь, он перестал узнавать окружающих; 22 июля 1958 года в 0:45 Михаил Зощенко умер от острой сердечной недостаточности. По произведениям Зощенко снято несколько художественных фильмов, в том числе знаменитая комедия Леонида Гайдая «Не может быть!» (1975) по рассказу и пьесам «Преступление и наказание», «Забавное приключение», «Свадебное происшествие». Преступление и наказание (1940). Пчёлы и люди (короткометражный, 1963). Серенада (1968). На ясный огонь (1975). Не может быть! (1975). По страницам «Голубой книги» (телеспектакль) (1977). Безумный день инженера Баркасова (1983). Золотая рыбка (телеспектакль) (1985). С луны свалился (телеспектакль) (1988). Долой коммерцию на любовном фронте, или Услуги по взаимности (1988). Золотые слова (1989). Собачий нюх (1989). Тюк! (1990). Страшная мысль (1996) по повести «Страшная ночь» Истинные происшествия (2000). Ёлка (2014) Рассказы Зощенко из цикла «Лёля и Минька» («Ёлка», «Калоши и мороженое», «Тридцать лет спустя», частично пересказан рассказ «Не надо врать») были инсценированы в одном из выпусков детской телепередачи «Будильник», вышедшем в 1984 году. *** День Памяти великомученика Пантелеимона Целителя.  Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула (память 30 марта), воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284–305), который захотел оставить его придворным врачом. В это время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан (память 28 декабря) в Никомидийской церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима (память 3 сентября). Из окна уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантолеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих пор Пантолеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о Сладчайшем Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантолеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое Крещение. И по действию Божественной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантолеона. После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Семь дней провел новокрещенный у своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные истины святого Евангелия. Став христианином, Пантолеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантолеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец света. Бог истинный, — сказал ему святой, — во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри!» Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и отец святого — Евсторгий, и оба с радостью приняли святое Крещение. После смерти отца святой Пантолеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли императору, что святой Пантолеон христианин и лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров», — произнес святой Пантолеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантолеона предал жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе! Предстани мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение!» — молился святой и услышал голос: «Не бойся, Я с тобой». Господь явился ему «во образе пресвитера Ермолая» и укрепил перед страданиями. Великомученика Пантолеона повесили на дереве и рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях мужественный Пантолеон оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. Господь неоднократно являлся святому и укреплял его. В это же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Они мужественно исповедали Сладчайшего Господа Иисуса и были обезглавлены (память 26 июля). По повелению императора святого великомученика Пантолеона привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и даже убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за Тебя!» Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику Пантолеону голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимоном (что значит «многомилостивый») вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие и сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным, и тогда Никомидийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей земле схоласта Адамантия. Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине великомученика. Память святого Пантелеимона издревле чтится Православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до Х века и подавали верующим исцеления. Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на Святой Горе Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится в Русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в соборном храме, посвященном его имени.  В Никомидии накануне 27 июля — дня памяти святого великомученика — совершается торжественный крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи людей — православных христиан и инославных — армян, католиков и даже магометане съезжаются сюда и привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого. В церковной книге «кондак», хранящейся в Никомидийской митрополии, зафиксировано две тысячи автографов греков, турок, итальянцев и армян, получивших исцеление по молитвам великомученика Пантелеимона. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь Изяслав, в святом Крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день памяти великомученика Пантелеимона две морских победы над шведами: в 1714 году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая гавань на Аландских островах). Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном. Память его особенно торжественно совершается в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов. В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится главная святыня обители — глава святого великомученика Пантелеимона. За 8 дней до праздника начинается предпразднство. В эти дни после вечерни поются молебные каноны на 8 гласов, примечательно, что для каждого дня имеется особый канон. В день праздника совершается торжественное всенощное бдение и тысячи гостей и паломников участвуют в Богослужении. По рукописной афонской службе напечатаны припевы на 9-й песне канона великомученику. По древней традиции паломники Русской Православной Церкви ежегодно совершают поездки в Грецию и на Святую Гору Афон к дню памяти святого великомученика Пантелеимона. |

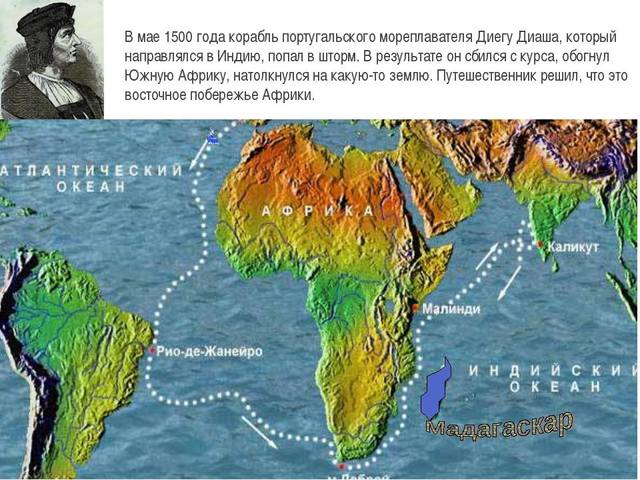

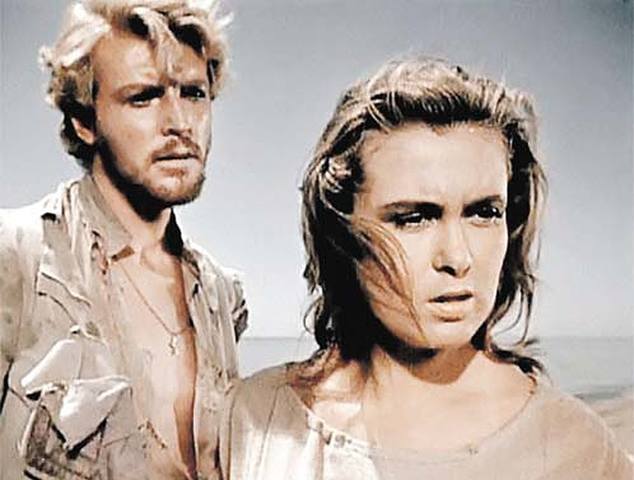

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3936 | 10 августа. 10 августа 1500 года открыт остров Мадагаскар.  10 августа 1500г. португалец Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар. В мае 1500 г. мореплаватель в составе флотилии Кабрала отправился в Индию и попал в шторм, из-за которого курс был потерян, корабль обогнул Южную Африку, отклонился далеко на восток, и через некоторое время на горизонте появилась земля.  Диегу Диаш полагал, что находится у восточного берега Африки и направился на север в поисках порта Мозамбик. Однако он так и не смог обнаружить порт. Когда путешественник двинулся дальше на север, то потерял сушу из виду (это был мыс Амбр, на карте видно, что это северная оконечность Мадагаскара). Диаш догадался, что на самом деле проплыл вдоль неизвестной до сих пор земли, являющейся огромным островом. Он принял решение вернуться, сошел на сушу в укромной бухте и пополнил запасы питьевой воды. Португальцы еще несколько дней пробыли в бухте, а затем снова взяли курс на север и достигли африканского рога севернее города Малинди, где надеялись присоединиться к флотилии Кабрала. Диаш все еще был уверен, что корабль находится южнее Мозамбика и продолжал двигаться на север, пока не оказался в Аденском заливе. Экипаж вошел в порт на северном побережье острова Сомали и Диаш осознал свою ошибку. Спустя три месяца он достиг острова Зеленого мыса, где настиг флотилию Кабрала, которая уже возвращалась обратно. Диаш вернулся в Португалию в 1501 г. и стал первым европейцем, который обогнул Африку от Аденского залива до Гибралтара. Мореплаватель составлял карты и сделал описание увиденного им острова. Впоследствии эти сведения будут использованы итальянским картографом Альберто Кантино. На карте, датированной 1502 г., можно увидеть самое раннее и верное изображение одного из величайших островов нашей планеты – Мадагаскара. *** 10 августа 1524 года в Москве основан Новодевичий монастырь.  В 1514 году московский князь Василий III дал обет построить монастырь, если удастся взять Смоленск, отвоеванный у Московского княжества литовцами. Смоленск был взят и в 1523 было выдано из великокняжеской казны 230 килограммов серебра на его устройство. Место для монастыря было выбрано неслучайное – Девичье поле. Отсюда икона Божией Матери Одигитрии Смоленской была отправлена из Москвы обратно в Смоленск. По легенде, на этом поле во времена татаро-монгольских нашествий баскаки отбирали русских девушек, которым предстояло отправиться в Орду.  История Новодевичьего монастыря связана с именами Бориса Годунова и его сестры Ирины Федоровны, которые до избрания Годунова на царствование оставались здесь. В конце XVI века были выстроены каменные стены и 12 башен. Они были сделаны по образцу кремлевских. В Смутное время – ставшая крепостью обитель несколько раз переходила из рук в руки и была сожжена паном Гонсевским. Уже после вступления на престол Михаила Федоровича монастырь был восстановлен и вновь стал действующим, а при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче был превращен в царское богомолье. После прихода к власти Петра I царевна Софья была заключена в Новодевичьем монастыре и пострижена под именем Сусанны. Она прожила здесь до 1704. Сюда же из Суздаля при Петре II перевели Евдокию Лопухину, первую жену Петра I. Вообще монастырь был «знатным» – послушницы и монахини его были из дворянских богатых семей и при поступлении жертвовали свои богатства в монастырь. В 1724 при монастыре был открыт приют для девочек-подкидышей на 250 человек. Девочек обучали плетению голландских кружев мастерицы, выписанные Петром I из Брабанта.  Во время наполеоновского нашествия монастырь был захвачен французами. Они подожгли его и ушли, но монахини во главе с казначеей Саррой успели загасить не разгоревшийся огонь. Часть сокровищ успели вывезти в Вологду и спасти от расхищения.  После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, но в 1922 объявили музеем, что позволило сохраниться уникальному архитектурному ансамблю. С 1934 монастырь - филиал Государственного исторического музея. На его территории похоронены Денис Давыдов, С.Соловьев, И.Лажечников, генерал А.Брусилов, Одоевские, Волконские и многие другие знаменитости. (По материалам сайта Храмы России). *** 10 августа 1929,в Благовещенске, Дальневосточный край, СССР) родился Олег Александрович Стриже́нов - 91 год советский и российский актёр. Народный артист СССР (1988).  Актёр, который кометой ворвался на кинематографический небосвод в середине 50-х, которого боготворили в 60-е и 70-е, не забывали в 80-е и лихие 90-е. И сейчас его помнят настоящие ценители киноискусства, чьи роли навсегда вошли в сокровищницу отечественного кино.  Родился 10 августа 1929 года в Благовещенске (ныне в Амурской области) в семье военного. В 1935 году вместе с семьёй переехал в Москву. Во время войны работал в Научно-исследовательском кинофотоинституте механиком по аппаратуре в цехе обработки плёнки. Учился в Театральном художественно-техническом училище (ТХТУ) на бутафорском отделении. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и стал актёром Государственного русского драматического театра Эстонской ССР в Таллине (ныне Русский театр Эстонии). Проработав один сезон в Таллине, переехал сначала в Ленинград, где служил сезон 1954—1955 года в Театре драмы им. А. С. Пушкина, а затем и в Москву. С 1957 по 1966 годы состоял в труппе Театра-студии киноактёра.  Актёр мощно и ярко заявил о себе главными ролями в фильмах «Овод» (1955) и «Сорок первый» (1956), став очень популярным.  Следующей удачной ролью актёра стал Афанасий Никитин в совместном советско-индийском фильме «Хождение за три моря» (1958). Затем последовали запоминающиеся работы в фильмах «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Третья молодость», «Неподсуден». За актёром прочно закрепилось звание одного из самых романтических героев советского кинематографа. С 1966 по 1976 годы состоял в труппе МХАТа, хотя на этой сцене начал играть ещё с сезона 1963/1964 годов. В 1977 году вернулся и продолжает состоять по настоящее время в труппе Театра-студии киноактёра. Семья. Отец — Александр Николаевич Стриженов (1899—1978), профессиональный военный, воевал на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн. Мать — Ксения Алексеевна Стриженова (1899—1971), окончила Санкт-Петербургскую Мариинскую женскую гимназию и Смольный институт, работала учительницей в России и в Финляндии. Брат — Глеб Александрович Стриженов (1925—1985), актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1974). Первая жена — Марианна Александровна Стриженова (1924—2004), актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1969). Познакомились в 1954 году во время съёмок фильма «Овод». Брак распался в 1968 году. Дочь — Наталья Стриженова (1957—2003), актриса. Внучка — Александра Стриженова (Холошина) (род. 1987), четыре правнука. Вторая жена — Любовь Васильевна Стриженова (в девичестве — Лифенцова, по первому мужу — Земляникина, род. 1940), актриса МХТ. Народная артистка России (1997). Вместе прожили шесть лет. Из-за взаимных претензий и обид развелись. Ушла в монастырь в 2008 году. Сын — Александр Стриженов (род. 1969), актёр театра и кино, режиссёр, сценарист. Женат на актрисе Екатерине Стриженовой (в девичестве Токмань) (род. 1968). Внучки — Анастасия (род. 1988) и Александра (род. 2000). У Анастасии родился сын Пётр (03.04.2018) — правнук Олега Стриженова.  Третья жена (с 1976) — Лионелла Ивановна Стриженова (урождённая Скирда, род. 1938), актриса. Заслуженная артистка РСФСР (1991). Ранее была супругой кинорежиссёра, сценариста, Народного артиста СССР Ивана Пырьева (1901—1968). Общих детей нет. *** |