⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 * 28 29 30 31 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

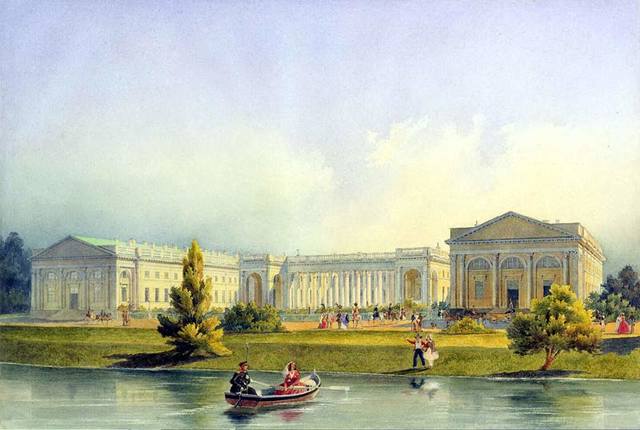

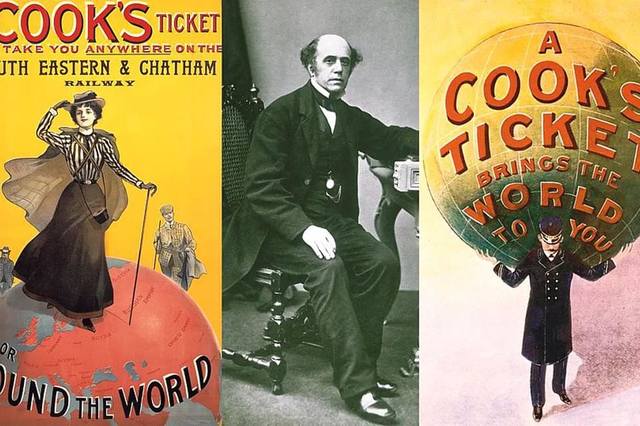

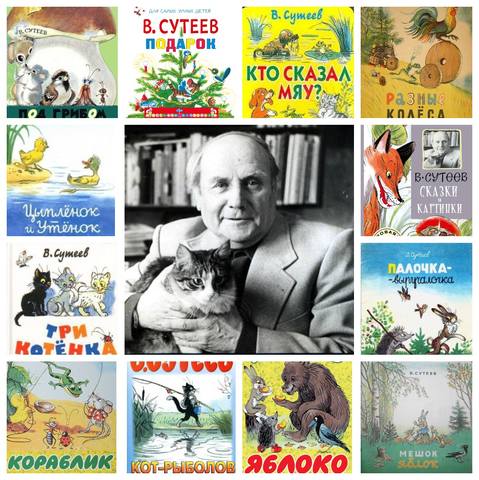

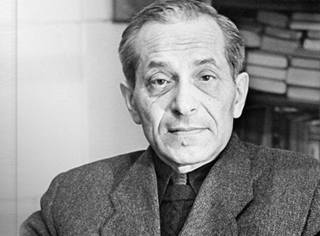

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 5 июля. 5 июля 1710 года была основана императорская загородная резиденция Царское Село, с 1808 года — город Пушкин.  4 июня (5 июля) 1710 г. Пётр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне Сарскую мызу, находящуюся в 25 км от Санкт-Петербурга. Этот день считается днём основания Царского Села.  В начале XVIII в. на землях будущей царской резиденции находилась небольшая шведская усадьба, называвшаяся Сарская мыза («возвышенное место»). В 1702 г. эти территории были освобождены русскими войсками под предводительством сподвижников Петра I графов Б. П. Шереметева и П. М. Апраксина. После изгнания шведов мызу, перешедшую во владение генерал-губернатора освобождённого края А. Д. Меншикова, стали называть Сарским Селом. С помощью Конторы конюшенных дел Меншиков стал вести здесь планомерное хозяйство и заселил усадьбу и окрестные земли артелями плотников и пашенными крестьянами. Однако в 1710 г. Пётр I подарил эти земли своей будущей жене Екатерине Алексеевне. Об этом событии сказано в письме А. Д. Меншикова Копорскому коменданту Лариону Думашеву от 24 июня (5 июля) 1710 г.: «Его Царское Величество соизволил отдать Катерине Алексеевне в Копорском уезде Сарскую и Славянскую мызы с принадлежащими к ним деревнями, со крестьяны и со всеми угодьи, и по получении сего те мызы со всеми принадлежащими к ним деревнями и прочим ей Катерине Алексеевне отдайте, и из окладных книг те мызы выпишите; а что в тех мызах в отдаче будет дворов и пашни, и лесу, и сенных покосов, и всяких угодий о том о всём ведомость пришлите». Этот день положил начало образованию Царского Села.  Ещё при жизни Петра I Екатерина Алексеевна заложила в Царском Селе небольшой парк вокруг новых каменных палат и, отдав часть леса под зверинец, приказала огородить его тыном. В парке посадили ольховые рощи и еловые аллеи, плодовый сад, устроили парники и оранжереи. Расширение Села увеличило число дворцовых служащих, и рядом с резиденцией вскоре выросла слобода. Постройки, стоявшие совсем близко к императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а позже Служительную и Малую улицы. В 1728 г. имение императрицы перешло к цесаревне Елизавете Петровне, развернувшей здесь грандиозное строительство. С 1741 г. Царское Село стало официальной резиденцией русских монархов. Во второй половине XVIII в. велись работы не только по возведению дворца с его парадным двором, но и парковое строительство, постройка гидросооружений и городских жилых домов. В 1808 г. по указу императора Александра I был образован единый город под названием Царское Село, план реконструкции которого разработал архитектор В. И. Гесте. Ко второй половине ХIХ в. население Царского Села достигало 14 тыс. жителей. Уже тогда это был благоустроенный город с железнодорожным сообщением, водопроводом, канализацией, телеграфом, телефоном и радиостанцией.  К началу XX в. Царское Село являлось одним из наиболее благоустроенных городов Российской империи. После революции во дворцах и особняках Царского Села были размещены детские учреждения, а город получил соответствующее название — Детское Село. В 1937 г. город был переименован в Пушкин — в ознаменование столетней годовщины со дня смерти русского поэта.  В 2000 г. Пушкин стал единственным городом России, награждённым флагом почёта Европы. *** 5 июля 1841 года в Англии открылось первое в мире туристическое агентство.  05 июля 1841 г. 173 года назад Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство Томас Кук - изобретатель туризма 5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Будучи бедным баптистом, Кук объявил войну пьяницам и курильщикам. И когда в 1840 году была открыта железнодорожная ветка, связавшая Дерби с Рагби, Томас Кук неожиданно понял, что такое прекрасное изобретение, как железная дорога, необходимо использовать для рекламы трезвого образа жизни. Кук решил нанять поезд, чтобы отвезти на нем "друзей трезвости" из Лейстера в Лафборо на квартальный съезд ассоциации трезвенников южных графств центральной Англии.  570 "друзей трезвости" погрузились в девять открытых вагонов. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе: "Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене". Летом 1845 года Томас Кук организовал первое чисто развлекательное путешествие - без проповедей и воздержаний. Для своего первого путешествия - впрочем, как и для всех последующих, - Кук издал небольшой путеводитель с рассказом обо всех достопримечательностях, которые туристы смогут увидеть. Успех превзошел самые оптимистичные ожидания. Еще во время рекламной кампании спрос на билеты был так высок, что пришлось нанять два поезда вместо одного. Освоив маршруты по Шотландии, Ирландии, Северному Уэльсу и на остров Мэн, Кук пошел дальше. Он предложил нескольким крупным землевладельцам центральной Англии открыть их замки и парки простым людям для осмотра. Кук разработал маршруты по многим европейским городам. В 1865 году он открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев - родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство "Томас Кук и сын", первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Когда в 1892 году основатель туризма умер, его состояние оценивалось в 2497 фунтов - неплохой итог для человека, начавшего работать за 6 пенсов в неделю.  В России имя Кука стало широко известно после того, как С. Маршак упомянул его в своем стихотворении «Мистер-Твистер»: « Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука И вы захотите увидеть мир — Остров Таити, Париж и Памир, — Кук для вас в одну минуту На корабле приготовит каюту, Или прикажет подать самолет, Или верблюда за вами пришлет, Даст он вам комнату в лучшем отеле, Теплую ванну и завтрак в постели. Горы и недра, север и юг, Пальмы и кедры покажет вам Кук. Свое первое кругосветное плавание Кук совершил в 1768-1771 гг. на корабле "Индевор". Его целью был поиск так называемого Южного материка (или Terra Incognita). В ходе этой экспедиции Кук доказал, что Новая Зеландия состоит из двух островов, открыв пролив между ними, который был назван его именем. Имя Джеймса Кука запечатлелось в памяти миллионов россиян благодаря песне Владимира Высоцкого «Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука?». *** 5 июля 1829 года — к западу от Урала нашли первый в России алмаз.  Алмаз — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. В России первый алмаз был найден 5 июля 1829 года на Урале в Пермской губернии на Крестовоздвиженском золотом прииске четырнадцатилетним крепостным Павлом Поповым, который нашёл алмаз, промывая золото в шлиховом лотке. За полукаратный кристалл Павел получил вольную. Павел привёл учёных, участников экспедиции немецкого учёного Александра Гумбольдта, на то место, где он нашёл первый алмаз, и там было найдено ещё два небольших кристалла. За 28 лет дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом в 60 карат. *** 5 июля 1748 года — ученый Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.  Музей М. В. Ломоносова — отдел Музея этнографии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, старейший и ведущий центр изучения наследия М. В. Ломоносова также можно посетить сегодня. Адрес: Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 3. *** 5 июля 1943 года — наступил один из переломных моментов в Великой Отечественной войне — началась Курская битва.  Битва на Курской дуге стала самым крупным танковым сражением в истории; в нем участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. *** 5 июля 1802 года ,в сельце Городок, Вяземский уезд, Смоленская губерния родился — Павел Степанович Нахимов русский адмирал флота (1855).Брат С. С. Нахимова.  Кроме Павла, его родители имели ещё четырёх сыновей — Николая, Платона, Ивана и Сергея. Все братья Нахимовы были профессиональными моряками. Принят в Морской кадетский корпус гардемарином 3 мая 1815 года. Ходил в плавания на бригах «Симеон и Анна» и «Феникс».После окончания кругосветного плавания в 1825 году был назначен в экипаж строившегося в Архангельске 74-пушечного линейного корабля «Азов», командиром которого стал М. П. Лазарев. В 1826 году «Азов» переведён на Балтику. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов командовал корветом «Наварин», трофейным турецким кораблём, носившем ранее имя «Нессабиз Сабах» (вступил в командование в 1829 году). В составе русской эскадры блокировал Дарданеллы. С 1830 года, по возвращении в Кронштадт, продолжил командовать «Навариным», неся службу на Балтике. С января 1834 года служил в Черноморском флоте, назначен командиром 41-го флотского экипажа. Во время Крымской войны, командуя эскадрой Черноморского флота, Нахимов в штормовую погоду обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, и, умело проведя всю операцию, 18 (30 ноября) разгромил их в Синопском сражении 1853 года.  25 февраля (9 марта) 1855 года назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города; в марте произведён в адмиралы. Энергично руководил обороной города. Пользовался величайшим нравственным влиянием на солдат и матросов, звавших его «отцом-благодетелем». 28 июня (10 июля) 1855 года, во время одного из объездов передовых укреплений, был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане. Скончался 30 июня 1855 года. Похоронен в склепе Владимирского собора в Севастополе. *** В 1901 году, в Москве родился Сергей Владимирович Образцов - советский актёр, режиссёр театра кукол, публицист, театральный деятель. Народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1971). Лауреат Ленинской (1984) и Сталинской премии второй степени (1946).  После окончания реального училища К. П. Воскресенского, в 1918—1926 годах учился во ВХУТЕМАС на живописном, а затем на графическом факультете (ученик А. Е. Архипова и В. А. Фаворского). В 1922—1930 годах — актёр Музыкальной студии Московского художественного театра (с 1926 — Музыкальный театр им. народного артиста Республики Вл. И. Немировича-Данченко, ныне Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), в 1930—1936 — актёр МХАТа 2-го. Исполнял преимущественно острохарактерные роли (Предводитель стариков — «Лисистрата» Аристофана, Шут — «Двенадцатая ночь» Шекспира и др.). В 1920 году впервые начал выступления с театральными куклами[6]. К середине 1930-х годов приобрёл известность как эстрадный артист, ставящий номера с куклами в пародийном стиле «романсов с куклами». В 1931 году создал в Москве Центральный театр кукол, которым руководил до конца жизни. Поставил более 70 спектаклей для детей и взрослых.  С 1948 года вместе с театром гастролировал за рубежом. С 1956 года работал также в кино как сценарист и режиссёр, создатель жанра документального киномонолога. В этом же году на киностудии «Союзмультфильм» вместе с Г. Натансоном создал полнометражный кукольный мультфильм «Небесное создание». Сергей Владимирович Образцов умер 8 мая (по другим источникам — 8 марта 1992 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  Интересные факты. Улица Образцова в Москве названа не в честь Сергея Владимировича, а в честь его отца - выдающегося ученого, инженера-транспортника. Он и сына видел инженером, восхищаясь его способностями к черчению, и с печалью говорил: «Нате вам - в куклы стал играть! Неудачник!» Впрочем, поначалу и сам Сергей не собирался становиться артистом - его с детства привлекала живопись, он страстно хотел стать художником. Но еще он пел - и в юности почти случайно поступил в Музыкальную студию МХАТа к Немировичу-Данченко. Со временем стал участвовать в его спектаклях, отправился на долгие гастроли в Европу и Америку. И одновременно увлекся выступлениями с куклами в кабаре «Мансарда».  Кукол он любил с детства, - оно прошло в компании Бибабо, куклы купленной матерью на Кузнецком мосту в магазине японских товаров (те в начале века были очень дешевы). Она надевалась на руку, и еще совсем маленьким Образцов во время прогулок развлекал на улице случайных прохожих представлениями с ее участием. В кабаре куклы были уже другими: например, две обезьянки обнимались под романс Вертинского, негр рвался в спальню Голубой дамы с розовыми волосами, Титулярный советник напивался с горя водкой, не добившись взаимности от Генеральской дочери. Успех был колоссальным - популярность Образцова с тех пор уже не покидала. Сергей Образцов говорил про своего отца, что тот за всю жизнь «знал одну женщину» - свою жену, в которую был безумно влюблен. Сергей Владимирович, в свою очередь, очень любил свою жену Софью Смыслову, с которой познакомился еще юношей.  Но прожили они только восемь лет: Софья Семеновна умерла при родах. Видимо, она так и оставалась главной любовью Образцова: уже после его смерти (а он прожил 90 лет) его внучка обнаружила в секретере большую фотографию его покойной жены, на которую, оказывается, он смотрел долгие десятилетия. После ее смерти он неожиданно начал курить и выкуривал по сто сигарет в день, избавившись от этой привычки лишь много лет спустя. Она являлась ему в видениях - как-то ночью он проснулся и увидел ее сидящей за столом… Среди поклонников Образцова был Иосиф Сталин. Более двадцати раз артиста приглашали на обеды и приемы в Кремль; Сталин обожал его номера, особенно «Хабанеру». Как-то вождь опоздал на выступление Образцова, войдя в зал, когда сцену заняли другие артисты - и потребовал, чтобы Образцов исполнил «Хабанеру» на бис. Вождь хохотал до слез, глядя на танец Кармен и Хозе, и, отбросив сдержанность, кричал «Молодец! Люблю!» Благодаря этой любви Образцову во времена террора удалось избежать бед. Самый знаменитый спектакль Театра кукол Образцова - «Обыкновенный концерт» - был поставлен вскоре после войны. Вспоминают, что очередь за билетами занимали с пяти часов утра. Пародии на пошлейшие выступления советских артистов в то время выглядели необыкновенно смелыми. С одной стороны, Образцов как раз в это время удостоился Сталинской премии и еще нескольких наград, с другой - у Комитета по делам искусств при Совнаркоме постепенно накопились к спектаклю претензии: «Почему в вашем спектакле нет ни одного положительного героя? Вы считаете, в СССР такие концерты - дело обыкновенное?» В результате Образцову пришлось убрать самого яркого персонажа - Конферансье, и вести спектакль в качестве «положительного героя» самому. Название из-за тех же придирок сменили на «Необыкновенный концерт».  Этот спектакль оказался и в центре настоящей трагедии: в 1953 году театр отправился на гастроли, артистов и кукол должны были везти на транспортном самолете, но в последний момент артистам предложили пересесть на более комфортабельный пассажирский. Они так и сделали. И долетели благополучно - а транспортный самолет, перевозивший кукол, разбился. Никто из пилотов не выжил. Куклы вывалились из самолета во время падения и оказались разбросаны по полю, многие получили повреждения. Трио частушечниц оказалось целым - и именно номер с частушечницами Образцов в память о катастрофе убрал из «Необыкновенного концерта» навсегда. Образцов безумно любил животных. У него дома жил сенбернар, которого щенком привезли из-за границы; жили и сиамские (точнее - тайские) кошки, тоже привезенные из Европы. Они были в России и до этого: когда-то сиамский король подарил 200 кошек Николаю II. Но именно с «образцовских» началась популярность породы в СССР. Кроме того, Образцов обожал птиц и возвел на даче огромную голубятню, в которой жили 120 породистых голубей. Потом у него выявилась сильная аллергия на них - он поднимался на голубятню с нормальной температурой, а когда спускался, градусник показывал 39. Образцову пришлось всех птиц раздать, но голубятню он так и не снес - она осталась своего рода памятником. Когда Образцову исполнилось 90 лет - а было это в июле 1991-го - его юбилей отмечала вся страна. Сам же он переживал и говорил: «Умирать надо в 60 лет». - «Почему?» - спрашивали его. - «Потому что в шестьдесят на похоронах смогут сказать: «Он столько мог бы еще сделать! А сейчас что тут сказать? Я все сделал».  [/img] [/img]НЕСКОЛЬКО РЕПЛИК ИЗ «НЕОБЫКНОВЕННОГО КОНЦЕРТА»  * Честно говоря, меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас. Не слишком? Очень приятно. * О Западе. С удовлетворением могу отметить, что Запад успешно загнивает. Но не будем на этом останавливаться, это, в конце концов, их нравы. * У виолончели, следовательно, автор, у рояля Виктор Терпеливых, у меня дома... жена! Это я сострил, вы понимаете. * Лишь тот, кто витамины пьет, до самой смерти доживет! * Послушайте кванто-музыкальную конструкцию в трёх частях под названием «Мироосчусчение». Часть первая. «Роздумья». * Финал-апофеоз, который завершается откровенным авторским ультимокредо, выраженном тонко и нежно в монкондо пианиссимо сюсюррандо водобачкового инструмента. * Кто из нас не любит, придя домой после радостного трудового дня на службе, уединиться и попеть хором!  * — Шахерезада Степановна! — Я готова. — Тахр, махр, шухр! Имя Образцова присвоено Государственному Академическому Центральному театру кукол, которым он руководил 60 лет. Рядом с театром его имени в 2006 году установлен памятник. В доме, где жил и работал С.В. Образцов, открыт Музей-квартира. С 2012 году один из теплоходов 305 проекта Московского речного пароходства носит имя «Сергей Образцов». *** 22 июня (5 июля) 1903 года, в Москве родился Владимир Григорьевич Сутеев - русский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Один из зачинателей советской мультипликации.  Родился в семье врача Григория Осиповича Сутеева (1879—1960), выпускника Московского университета, впоследствии доктора медицинских наук, профессора, видного советского дерматовенеролога, миколога, заведующего венерологической секцией Мосгорздравотдела, удостоенного Сталинской премии за вклад в исследование актиномикоза. Мать — Зинаида Васильевна Сутеева. Отец увлекался живописью, пением, выступал с концертами в Благородном собрании. Был близким другом Степана Эрьзи, для которого позировала его жена и который оказал большое влияние на Владимира; уже после смерти Г. О. Сутеева его заметки и воспоминания о друге были изданы в виде книги «Скульптор Эрьзя» Начинал учиться на инженерно-строительном факультете Московского высшего технического училища, но победила страсть к рисованию. Был амбидекстром, то есть одинаково владел правой и левой рукой, причём одновременно одной мог писать, а другой — рисовать. Первую известность получил как художник-карикатурист. В 1924 году поступил на художественный факультет Государственного Техникума Кинематографии (ГТК). Вместе с ним на курсах учились его родной брат Вячеслав Сутеев (1904—1993), а также двоюродный брат Дмитрий Боголепов (1903—1990) — впоследствии режиссёры научно-популярного кино. Ещё во время учёбы Владимир примкнул к экспериментально-производственной группе мультипликаторов при техникуме (Юрий Меркулов, Николай Ходатаев, Зенон Комиссаренко, Даниил Черкес). Дебютировал в качестве мультипликатора в фильме «Китай в огне» (1925), где впервые был применён альбомный метод мультипликации. В 1931 году поставил первый советский оригинальный звуковой мультфильм «Улица поперёк». Вместе со Львом Атамановым и Дмитрием Бабиченко разрабатывал серийного персонажа — Кляксу. В 1935 году перешёл в коллектив Виктора Смирнова (вначале в Экспериментальную мультмастерскую при Главном управлении кинофотопромышленности (ГУКФ), затем — на «Мосфильм»), где работал, числясь в титрах художником, фактически же выполняя и режиссёрские функции. С 1936 года — на киностудии «Союзмультфильм».  С началом Великой Отечественной войны успел поставить несколько учебных фильмов на студии «Воентехфильм», после чего ушёл на фронт. В составе 159 стрелковой дивизии участвовал в боях на Юго-Западном фронте, в сентябре 1941 года попал в окружение, освобождён в марте 1942 года. В звании лейтенанта воевал до последнего дня, принял участие в Белорусской операции. В 1948 году неожиданно прекратил режиссёрскую деятельность и уволился со студии, не закончив картины «Охотничье ружьё» (завершена Пантелеймоном Сазоновым). Его внезапный уход родные и коллеги связывали с неразделённой любовью к мультипликатору Татьяне Таранович, которая присоединилась к коллективу в 1946 году. Она была моложе Сутеева на 13 лет, состояла в браке и имела дочь. Сохранились сотни писем Сутеева, адресованные Таранович. Лишь 37 лет спустя Татьяна и Владимир — на тот момент оба вдовцы — поженились. Ей было 67, ему исполнилось 80. «Молодые» прожили в счастливом браке 10 лет и умерли в один год. В дальнейшем Сутеев сотрудничал с «Союзмультфильмом» преимущественно как сценарист. Написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы.  С 1947 года работал в Детгизе. Иллюстрировал множество детских сказок советских писателей: Чуковского, Маршака, Михалкова. Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли книги: Д. Родари «Приключения Чиполлино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), норвежского писателя А. Прейсена «Весёлый Новый год», венгерского писателя Агнеш Балинт «Гном Гномыч и Изюмка», английской писательницы Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». А в 1952 году вышла первая книжка за авторством Сутеева, «Две сказки про карандаш и краски». Чуковский приветствовал её появление рецензией в «Литературной газете». Иллюстрации Владимира Григорьевича Сутеева часто используются для оформления детских садов, детских лечебных учреждений, столовых, магазинов, детских уголков и так далее. Печатаются на полотенцах, носовых платках и других товарах для детей. В настоящее время иллюстрации Сутеева издаются также в виде открыток.  Скончался 8 марта 1993 года. Похоронен на Никольском кладбище г. Балашиха. |

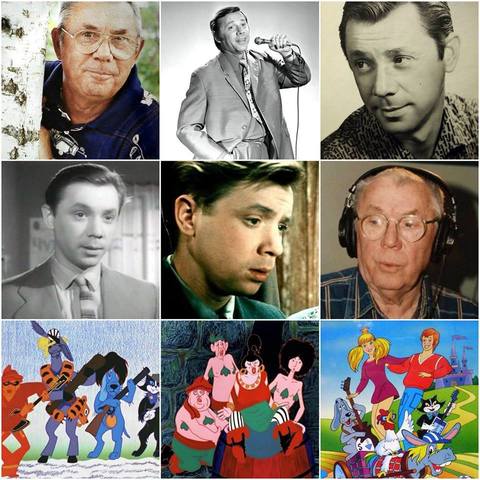

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 20 июля. 1924 — в Париже основана Международная шахматная федерация — FIDE.  Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день её членами являются 191 национальная федерация. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний. В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей. Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в 9-10 веках. Шахматы — это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира.  В России почти в каждом городе есть шахматный клуб (иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. В Международный день шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом игры. *** 20 июля 1929 года в Красноярском крае основан город Игарка.  В 1929 году СССР понадобилась гавань на Енисее для экспорта леса. Тогда на Игаркиной протоке Енисея начали строить лесной порт и город. Город тоже назвали Игаркой, что на самом деле есть искаженное местными жителями простое русское имя Егорка.  Мы даже знаем фамилию этого Егорки – Ширяев. Рыбак Егор Иванович Ширяев некогда построил зимовье в низовьях Енисея – вот и одарил именем местную географию. Вплоть до 50-х годов прошлого века лесопромышленный и лесоперевалочный центр строили заключенные ГУЛАГа. В период расцвета города здесь, за полярным кругом в зоне вечной мерзлоты жило 18 тысяч человек, ныне в городе не насчитывается и шести тысяч жителей. *** 8 июля (20 июля) 1896 года (по другим данным 1891 года в Москве родился Владимир Сергеевич Володин(настоящая фамилия -Иванов) .  Советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1947), лауреат Сталинской премии второй степени (1951). Один из основателей Московского театра оперетты.  Учился в Московской театральной школе И. Р. Пельтцера. На сцене с 1906 года. Начинал работать бутафором. Там же получил псевдоним, образованный от своего уменьшительного имени. Уже спустя год Иван Пельтцер сказал ученику: «К чему тратить зря время и деньги! Тебе уже нечему учиться!» Он организовал Володину первое выступление на эстраде. Вскоре актёр появился в труппе театра-кабаре «Летучая мышь», а в 1927 году Володин оказался одним из основателей Московского театра оперетты. Он играл в первой советской оперетте «Женихи» И. О. Дунаевского, либретто которой написал друг и коллега Володина С. И. Антимонов. Играл в театрах Бориса Зона, «Эрмитаж», «Альказар», а также в театрах Украины и Дальнего Востока. С 1929 года — артист МТО. Актёр яркого комедийного дарования. Создал галерею обаятельных запоминающихся образов в театре и кино. Володин был бесподобно музыкален. Его далеко не сильный, хрипловатый голос обладал потрясающим шармом. Артист свободно преодолевал грань условности — переход от разговора к музыке. Его богатая фантазия комика постоянно находила всё новые краски для любой роли, даже для обычного выхода на сцену — он не мог не удивлять.  Он никогда не играл злодеев. Подлецы и прохвосты у него не получались. Его герои всегда оставались добрыми, пусть порой и непутёвыми, людьми. Участие Володина в фильмах «Цирк», «Волга, Волга», «Светлый путь», «Первая перчатка», «Кубанские казаки», «Драгоценный подарок» стали настоящим подарком для зрителей.  И сейчас песенку его героя из «Первой перчатки» «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» распевает и стар и млад. Одна из его особенностей – он почти не учил ролей... Нередко он играл, импровизируя на ходу. И надо сказать, что импровизатор он был феноменальный. Владимир Володин оставил сцену только тогда, когда уже стал терять слух и память. Он приходил на спектакль из последних сил, играл около кулис, чтобы лучше слышать суфлёра. Но когда понял, что провалы в памяти стали приобретать пугающий масштаб, решительно порвал со сценой. На последнем спектакле, когда закрылся занавес, Володин заплакал, уткнувшись в кулису.  Прожил он, оторванный от родного театра, совсем недолго и скончался 13 февраля 1958 г. на 67-м году жизни. Похоронили актёра в Москве на Новодевичьем кладбище. *** 20 июля 1930, в Геленджике,Северо-Кавказский край, родился Олег Андреевич Анофриев - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, автор и исполнитель песен. Народный артист Российской Федерации (2004).  Олег Анофриев родился в семье врача, заведующего медкабинетом на ГПЗ-1, Андрея Сергеевича Анофриева и домохозяйки Марии Гавриловны Анофриевой. Хотя семья жила в Москве, Олег родился в Геленджике, потому что во время летних курортных сезонов Андрей ежегодно получал назначение главным врачом в санатории на Черноморском побережье (когда родился Олег, он был главным врачом санатория МГУ).  С 6-го класса Олег занимался в школьном драмкружке, обладал хорошими вокальными данными. В октябре 1941 года Олег с матерью эвакуировались в Свердловск, откуда позже их забрал в Москву комиссованный из армии отец. После окончания средней школы в 1950 году поступил в Школу-студию МХАТ (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова). В 1954-ом молодой артист получил диплом и попал на работу в Центральный детский театр. На сцене ЦДТ Анофриев сделал свои первые шаги в профессии. Ему повезло работать бок о бок с Геннадием Печниковым и Львом Дуровым. Но серьезные роли Олегу Андреевичу достались лишь через 2 года, когда он перешел на работу в театр имени Моссовета. Анофриеву доверили играть Василия Теркина в одноименной постановке. По-настоящему зрители оценили и запомнили актера, когда увидели фильм «Девушка с гитарой». Картина, где кроме Анофриева появились Фаина Раневская, Людмила Гурченко и Михаил Жаров, вошла в золотой фонд отечественного кинематографа. Запомнилась картина не только замечательной игрой артистов, но и песнями в исполнении Анофриева.  Еще одним запоминающимся фильмом в актерской карьере Олега Анофриева стала экранизация одноименной повести Василия Аксенова «Коллеги», в которой артист исполнил песню «Палуба». Но не этот фильм, а другой под названием «Друзья и годы» Олег Анофриев называет своим любимым. В нем его герой Вадим Лялин спел песню «Это было недавно, это было давно». Она тут же превратилась в шлягер. Потом была музыкальная лента «Под крышами Монмартра», комедия «Будьте моим мужем» и экранизированный роман Николая Гоголя «Ревизор». (Фильм получил название «Инкогнито из Петербурга»). В нем актер сыграл Бобчинского.  В 1980-ых зрители увидели игру Олега Анофриева в замечательных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Возвращение в СССР». В следующем десятилетии артист снимался мало, зато дебютировал в качестве режиссера. Он снял картину «Быть влюбленным», для которой написал все прозвучавшие в ней песни.  Песни Олега Анофриева для множества художественных картин, сказок-мюзиклов и мультфильмов принесли ему огромную популярность. Например, в любимых многими поколениями «Бременских музыкантах» практически все песни, вмиг превратившиеся в шлягеры, спеты Олегом Андреевичем. Актер исполнил знаменитые композиции «Ничего на свете лучше нету», «Песню королевской охраны», «Говорят, мы бяки-буки», «Песню разбойников (переодетых Бременских музыкантов)» и сольную песню Трубадура «Куда ты, тропинка, меня привела?». Большинство песен Олег Анофриев исполнил вместе с Анатолием Гороховым. Также актер спел «Дуэт Трубадура и Принцессы», который зрители знают под названием «Луч солнца золотого», вместе с Эльмирой Жерздевой. В общем актер исполнил партии: Трубадура, Атаманши, Разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса, охранников короля. «Бременские музыканты» не единственный музыкальный мультфильм, в котором звучит голос актера. Олег Анофриев – автор знаменитых песен «Я на солнышке лежу», «Спят усталые игрушки», «Песенка шофера» или «Какая песня без баяна». Также Олег Анофриев подарил собственный голос персонажам двух десятков сказок и спел заглавные песни ряда знаменитых телефильмов.  При этом песни в исполнении Олега Анофриева зачастую становились популярнее телефильмов, в которых прозвучали. Например, так произошло с композицией «Есть только миг» из телефильма «Земля Санникова». Лицо артиста знакомо миллионам телезрителей, а его песни из мультиков и кинофильмов и сейчас остаются популярными и любимыми. В 2004 году Олегу Андреевичу Анофриеву присвоили звание Народного артиста России.  В 2010 году «Первый канал» презентовал биографический фильм об актере - «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим». На протяжении жизни Олег Анофриев страдал от ишемической болезни сердца. В возрасте 35 лет перенёс инфаркт. В 2007 году ему была сделана операция аортокоронарного шунтирования. Олег Анофриев скончался 28 марта 2018 года на 87-ом году жизни, в своём загородном доме в посёлке Козино Одинцовского района Московской области, где жил с семьёй в последние годы. Семья. Жена — Наталья Георгиевна Отливщикова (род. 1932), врач. Дочь — Мария Олеговна Солоденина (род. 1959), врач-остеопат.  Романтическая история знакомства артиста с будущей женой описана им самим в рассказе «Любовь-тоска». В середине 1950-х Анофриев, отдыхая на юге, познакомился с симпатичной девушкой, оказавшейся, как и он, москвичкой. Договорились встретиться после возвращения домой. Но телефона у девушки не было, и она дала номер подруги. Однако и это препятствие не помешало актеру вновь встретиться с новой знакомой. Именно она – Наталья Отливщикова – и стала супругой актера. Личная жизнь Олега Анофриева была связана с этой замечательной женщиной с 1955 года. Вскоре после женитьбы у них родилась дочь Маша. Она подарила родителям троих замечательных внучек Наталью, Марию и Анастасию. Наибольшее счастье Олег Анофриев испытал, когда внучка Мария подарила ему правнука Олега, названного так, конечно же, в честь знаменитого прадеда. Мальчик оказался первым мужчиной, рожденным в семье актера за последние 80 лет. Ему Анофриев даже посвятил стихи, где есть строчка: «От Олега до Олега ровно 80 лет». |

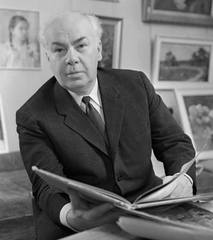

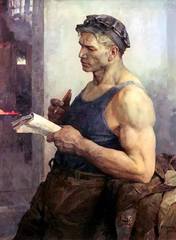

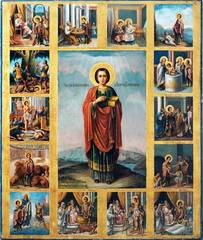

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 21 июля. 1904 — завершено строительство Великой Сибирской магистрали, длившееся 13 лет. Официальное открытие железной дороги состоялось 1 января следующего года.  *** ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ.  Дни празднования: 8 июля(21 июля), 22 октября(4 ноября). Согласно поверью, после большого пожара в Казани в 1579 году к маленькой Матроне во сне пришла Богородица, которая призвала ее вытащить икону из пепелища. Икону нашли глубоко под землей, точно в обозначенном месте. День явления знаменитой иконы считается общецерковным праздником в православии. Это случилось 8 июля 1579 года. После на этом месте произошло строительство Богородицкого девичьего монастыря. Первой монахиней монастыря была Матрона, которая обрела имя Мавра. По прошествии времени десяток живописных изображений Казанской иконы стали распространяться по всем православным епархиям.  https://sputnik.by/religion/20...ateri.html Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой "Казанская", установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский (память 21 сентября) в "Слове на день явления иконы Божией Матери в Казани" (празднование 8 июля) говорил: "Избавляет Мати Божия от великих бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я, иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи перси своя, яко мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе Его слезами, исповедание Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя Пречистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол избавляет". Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается русским православным народом. *** В этот день родились: В 323 до н.э. – Александр Македонский, македонский царь, полководец  В 1899 – Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года;  В 1910 – Владимир Серов советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.  Владимир Александрович Серов (Раппопорт) родился в селе Эммаус (ныне Тверской области). В 1931 году окончил ИНПИИ (мастерская В. Е. Савинского). В 1931–1933 учился в аспирантуре ЛИЖСА у И. И. Бродского. Преподавал в ЛИЖСА ВАХ (1933—1942). В Великую Отечественную войну и блокаду оставался в осаждённом Ленинграде. Будучи председателем Ленинградского Союза советских художников (возглавлял Союз в 1941–1948 годах), участвовал в работе объединения «Боевого карандаша», затем в послевоенном восстановлении художественной жизни Ленинградского Союза.  Владимир Серов.Портрет рабочего. Автор картин на историко-революционные темы, портретов, пейзажей, натюрмортов. В картинах Серова В. А., посвященных событиям Октябрьской революции и первых лет советской власти, исторические события интерпретирируются в духе официальной историографии 1940–1960 годов.Ленина и революции в его жизни было много. Даже слишком. Первый портрет вождя будущий художник, сын родителей-революционеров, нарисовал в 5 лет.  «Ленин провозглашает советскую власть» Этой теме Серов оставался верен всю жизнь — лениниана сделала его знаменитым, номенклатурным и востребованным. Лениниана затмила и оставила в тени другого Серова — талантливого пейзажиста, портретиста, графика, иллюстратора и рисовальщика. Серов иллюстрировал поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Войну и мир» Толстого, сказки Ершова, книги Пушкина, Горького и многих других писателей.  Ходоки у В. И. Ленина, 1950, Музей В. И. Ленина Серов занимался также книжной иллюстрацией, неизменно выбирая произведения отечественной классики «первого ряда». В 1957–1962 гг. Серов создал очень интересную серию цветных иллюстраций к «Слову о полку Игореве».  Серов является также автором ряда политических плакатов: «Овладевай техникой, будь в первых рядах строителей социализма» (1934); «Заменим!» (1941); «Защитим город Ленина» (1941); «Мы отстояли Ленинград. Мы восстановим его!» (хромолитография, 1944).  Верные долгу и чести. Лауреат различных премий, награжден золотой медалью Министерства Культуры СССР и серебряной медалью Всемирной выставки в Брюсселе. Награждён двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями.  Декрет о земле. Владимир Серов в своей творческой и общественной деятельности являлся ярко выраженным представителем официальной государственной идеологии, семь лет возглавлял Академию Художеств. Непримиримый противник малейшего отхода от реалистических живописных традиций, сторонник консервативного соцреализма, негативно оценивая произведения ряда художников, боролся с проявлениями «сурового стиля». В 1980 году на родине художника в селе Эммаус создан Мемориальный художественный дом-музей Владимира Александровича Серова. В Москве на Набережной Тараса Шевченко, на доме в котором в жил В. А. Серов, установлена мемориальная доска. Работы художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее (ГРМ), Государственном центральном музее современной истории России, Центральном музее вооруженных сил, Ростовском художественном музее, Музее им. И. И. Бродского в Бердянске, Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого, Тверском Чувашском государственном художественном музее, других региональных музеях. В. А. Серов умер 19 января 1968 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. |

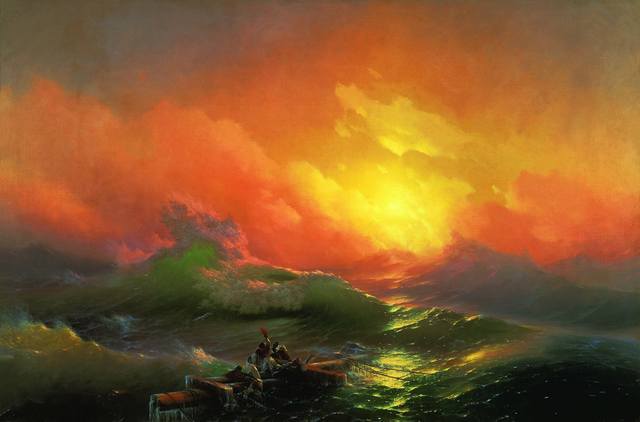

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 29 июля. 29 июля 1586 года основан город Тюмень.  Тюмень - первый русский город в Сибири, город с богатой историей и неповторимыми по красоте достопримечательностями. Население составляет около 680 тысяч человек. Численность населения Тюмени регулярно возрастает за счет внутрирегиональной миграции, миграции из других регионов страны, а также прироста населения из стран СНГ.  Город был основан воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным как крепость в устье реки Тюменка, на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на земле, за которую шла вековая борьба кочевников Южной Сибири. С XVII века Тюмень стала важнейшим транспортным пунктом на торговом пути из Сибири в Китай, значительным ремесленным центром. Здесь возводили фабрики, заводы, ремесленные лавки. Особое развитие получило кожевенное, кузнечное, чугунное дело, ткацкое ремесло. Продукция умельцев была известна не только в регионе, но и далеко за его пределами. С 1709 года Тюмень входила в состав Сибирской губернии, с 1782 года стала уездным городом Тобольского наместничества. Экономическое значение города возросло в 1840 году в связи с открытием в Сибири речного пароходства и с постройкой в 1885 году железной дороги Екатеринбург-Тюмень. Сегодня Тюмень – один из наиболее активно развивающихся городов России, столица одного из самых надежных и успешных регионов страны. Город располагающий значительным социально-экономическим, научно-техническим и производственным потенциалом, что несомненно вызывает интерес к городу Тюмени со стороны зарубежных стран и иных субъектов Российской Федерации, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в Тюмени.  На протяжении многих лет Тюмень прочно закрепилась в топ-5 многих национальных рейтингов, что говорит о несомненном развитии столицы Западной Сибири, ее потенциале. Это город больших возможностей, сами жители считают Тюмень лучшей на Земле. *** Международный день тигра.  Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day), который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, в которых тигры еще обитают. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в 2 раза за обозначенный период. К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира.  К счастью, Россия – одна из немногих стран, где численность полосатых хищников не только не падает, но увеличивается. На территории Российской Федерации обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров обитают на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 400-500 особей). Для этого было сделано немало, и продолжаются предприниматься меры для ее увеличения. Помимо создания новых уникальных заповедников и природоохранных зон на территории страны, ведется работа и на законодательном уровне. Так, например, в 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, а также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами. Главная же цель проведения Международного дня тигра – информирование широкой общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. К данному Дню в разных странах приурочено множество соответствующих мероприятий – тематические выставки, телепередачи, экскурсии в зоопарках, благотворительные и просветительские акции и многое другое. Напомним, что в России есть еще один праздник, посвященный полосатым хищникам, – День тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября. *** День памяти святых мучеников Павла,Алевтины(Валентины) и Хионии.   Святые мученики Павел, Алевтина и Хиония происходили из Египта. Во время гонения на христиан императора Максимина (305-313) они были приведены в Кесарию Палестинскую. Без малейшего страха перед правителем они исповедали себя последователями Христа. В 308 году сестры Алевтина и Хиония после безжалостных истязаний были сожжены, а Павел обезглавлен. *** День рождения  1915 год - Павел Петрович Кадочников - советский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, педагог. Лауреат трёх Сталинских премий (1948, 1949, 1951). Народный артист СССР (1979). Герой Социалистического Труда (1985). Роль Горького принесла актёру большую популярность, и в 1940 году его пригласил кинорежиссёр А. В. Ивановский на главную роль в музыкальной мелодраме «Антон Иванович сердится». Съёмки картины закончились 21 июня 1941 года, а на следующий день началась война. В конце июля он подал заявление в народное ополчение. Но ему отказали. «Ты снимаешься в „Обороне Царицына“ и „Походе Ворошилова“. На „Ленфильме“ сообщили, что это фильмы оборонного значения. Вернись на студию» — ответили ему. После завершения съёмок в двухсерийной ленте «Оборона Царицына», актёра пригласил к себе С. М. Эйзенштейн. Режиссёр предложил актёру роль Владимира Старицкого в картине «Иван Грозный». Владимир Старицкий — одна из главных трагических фигур картины. Вернувшись в Ленинград, узнал, что театр, в котором он работал, распался. Несмотря на ряд достаточно лестных предложений от руководителей разных театральных коллективов, актёр выбрал работу в кино. Он отправился в Киев сниматься в картине «Подвиг разведчика» режиссёра Б. В. Барнета. Роль майора принесла ему поистине всенародную популярность и стала его своеобразной визитной карточкой, одновременно определив в советском кино образ героя-разведчика на долгие годы. А знаменитая фраза Федотова «Вы болван, Штюбинг!» стала любимым выражением мальчишек той поры.  В следующем, 1947 году, приступил к съёмкам в новой картине А. Б. Столпера «Повесть о настоящем человеке». Актёру предстояло сыграть знаменитого летчика Алексея Маресьева, потерявшего обе ноги. Картина имела огромный зрительский успех. Вновь о нём вспомнили в 1954 году. Режиссёр А. В. Ивановский, который уже снимал Павла в своём фильме «Антон Иванович сердится», пригласил актёра в новую картину. Это была совместная работа А. В. Ивановского и Н. Н. Кошеверовой «Укротительница тигров». Роль мотогонщика Фёдора Ермолаева стала одной из его главных удач в 1950-е годы. В последующие годы много и напряжённо снимался, и на его популярности держится множество картин, забытых теперь зрителями. В 1968 году он поставил фильм-сказку «Снегурочка», где сыграл роль царя Берендея. В 1987 году на экраны вышел биографический фильм «Серебряные струны», рассказывающий о создателе первого в России оркестра народных инструментов В. В. Андрееве. Это была последняя режиссёрская работа П. Кадочникова. 2 мая 1988 года Павел Кадочников скончался на 73-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности. 1918 год Владимир Дмитриевич Дудинцев (настоящее имя Владимир Семёнович Байков) - русский советский писатель.  В 1956 году в журнале «Новый мир» опубликовал роман «Не хлебом единым» (по мотивам романа снят фильм С. Говорухина), вызвавший большой резонанс и дискуссии. Роман стал одним из основных литературных событий «оттепели» и вехой в процессе десталинизации. Дудинцев считается трагической фигурой послевоенной советской литературы: «Это случай, когда человек осуществил явный прорыв, и за этот прорыв поплатился, потому что его не печатали потом» (Дм. Быков) Лишь в 1987 году вышел роман «Белые одежды» (экранизирован в 1992 году), написанный за 20 лет до этого и посвящённый периоду борьбы с лысенковщиной в биологии и вокруг неё. Роман был удостоен Государственной премии СССР (1988). Умер в Москве в возрасте 79 лет. 1817 год - Иван Константинович Айвазовский - русский художник-маринист и баталист армянского происхождения, коллекционер, меценат.  Будучи художником с мировой известностью, Иван Константинович Айвазовский предпочитал жить и работать на своей родине — в Крыму. Айвазовский наиболее известен своими морскими пейзажами, которые составляют больше половины его работ. Художник считается одним из величайших маринистов всех времён.  Штиль на Средиземном море  Девятый вал.1850. Айвазовский первый среди русских художников (задолго до организации «Товарищества передвижных выставок») стал устраивать выставки картин не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в столицах европейских государств, а также во многих провинциальных городах России: Симферополе, Одессе, Николаеве, Риге, Киеве, Варшаве, Харькове, Херсоне, Тифлисе и других. Кофейня у мечети Ортакёй в Константинополе, 1846 Достоевский сравнивал преувеличенную эффектность пейзажей художника и скорость, с которой он производил на свет свои «закаты» и «восходы», с писательской производительностью А. Дюма.  Зимний обоз в пути (1857) Айвазовский писал картины на темы из армянской истории, а также на библейские темы. Эти картины он дарил армянским церквям Феодосии. Не менее 10 раз изображал на своих картинах гору Арарат. Интересно, что на картине «Араратская долина», как и на некоторых других работах, художник расписался на армянском языке. Бывая в монастыре на острове Святого Лазаря в Венеции, Айвазовский останавливался в комнате поэта Джорджа Байрона, который приезжал туда для изучения армянского языка. Впоследствии была написана картина «Посещение Байроном мхитаристов». Художник расписал фресками феодосийскую церковь Сурб-Саркис (св. Саркиса), где он был когда-то крещён и впоследствии похоронен.  Иван Константинович Айвазовский умер 19 апреля (2 мая по новому стилю) 1900 года в своём родном городе Феодосия в возрасте 82 лет. |

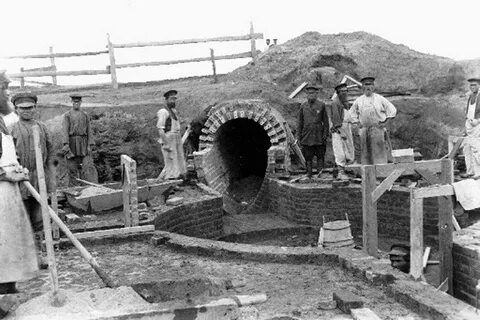

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 30 июля. 30 июля 1907 года в Москве вышел в рейс первый автобус.  Первая автобусная линия в Москве была по сути пригородной “маршруткой” — от Марьиной Рощи до Останкино, поскольку городские власти не хотели, чтобы создавалась конкуренция трамваю, принадлежащему городу. Эта ветка была открыта открыта 17 июля 1907 года и на ней в летний сезон курсировали два открытых автобуса, принадлежавших графу А. Д. Шереметеву 8-местный «Даймлер» и 12-местный шарабан NAG. Проезд от Москвы до Останкино стоил 15 копеек.  В следующем 1908 году было пущено еще два «пригородных» маршрута – от Петровского Парка до Покровского-Глебова, и от Семёновской заставы до Измайловского зверинца. А в конце июля 1908 года Управление городских железных дорог приобрело “самодвижущийся омнибус”, который ездил в течение трех недель от Театральной площади до Болотной площади и Серпуховских ворот, быстро вышел из строя, возможно из-за плохих мостовых. Это была первая попытка пустить автобус именно в самом городе, в его центре. *** 30 июля 1898 года в Москве начала работать первая городская канализация.  Московская канализация ведет свой отсчет с 30 июля 1898 года, когда Главная насосная станция начала перекачку сточных вод на Люблинские поля орошения. Московская канализация ведет свой отсчет с 30 июля 1898 года, когда Главная насосная станция начала перекачку сточных вод на Люблинские поля орошения. Во второй половине XIX века на фоне бурного развития экономики и промышленности вопросы благоустройства российской столицы решались с большим трудом. Внимание властей было сконцентрировано на состоянии центральных районов города, хотя их санитарное состояние оставляло желать лучшего. «С какой стороны не подойдешь, страшное зловоние встречает вас на самом пороге. Идем по запаху. Вот Красная площадь… Вокруг настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих стоков…», — так писала в 1871 году газета «Русская летопись» о центральной части города. Окраины города, населенные рабочими и беднотой, были погружены во мрак и утопали в грязи. Запах нечистот давал о себе знать уже на дальних подъездах к первопрестольной. Тогдашняя Москва, не имевшая никакой канализации, все заботы об удалении отходов своей жизнедеятельности возлагала на многочисленные обозы отходников, так называемых, «золотарей». С полуночи до раннего утра эти нехитрые сооружения, громыхая, разъезжали по булыжным и ухабистым московским улицам, расплескивая из открытых бочек «благоуханное» содержимое. Инициатором устройства канализации в Москве явился русский инженер-гидротехник Михаил Попов, который в 1874 году представил первый проект. В создании Московской канализации участвовали выдающиеся ученые и инженеры. Почти двадцать лет ушло на обсуждение московскими властями вопроса об устройстве системы канализации. И только с приходом городского головы Николая Алексеева на рассмотрение Городской Думы был вынесен и утвержден в Министерстве путем сообщения в 1892 году проект раздельного канализования столицы, разработанный группой городских инженеров. *** 30 июля 1915 года в Вышнем Волочке родился Иван Петрович Дмитриев - советский российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1980).  Иван Петрович Дмитриев принадлежит к числу корифеев отечественной сцены и кино. Его актерская судьба связана со многими прославленными театральными коллективами - знаменитым Театром Комедии, Театром Балтийского флота, Театром им. В.Ф.Комиссаржевской и, наконец, с Российским государственным академическим театром драмы им. А.С.Пушкина. Около двух сотен ролей сыграл артист на театральных подмостках. Среди них яркие и запоминающиеся образы наших современников, людей, прошедших тяжелые испытания жизни, но благодаря силе своего характера, не сломавшихся, активно преодолевающих все испытания, выпавшие на их долю. Среди, образов, воплощенных И.П.Дмитриевым в театре, немало героев классических произведений. Замечательный актер играл в пьесах Горького и Толстого, Гоголя и Шекспира, где достоверность и глубина сочеталась с необыкновенной эмоциональной заразительностью и яркой театральностью. Высокий гражданский пафос - вот что отличает лучшие создания И.П.Дмитриева. Целую галерею блестящих и разнообразных образов создал артист на киноэкране. Он хорошо известен миллионам зрителей в разных уголках нашей страны по фильмам "Белинский", "Мусоргский", "Армия Трясогузки", "Полосатый рейс", "Паганини" и многим другим.  Главную роль в картине «За витриной универмага» Иван Дмитриев получил в 40 лет. В «Полосатом рейсе» ему уже 46.  И.П.Дмитриев был известен как многолетний ведущий радиопередач, ведет огромную шефскую работу среди ветеранов войны и молодежи, участвует в премьерах Александринского театра.  И.П.Дмитриев - ветеран Финской кампании и Великой Отечественной войны, герой обороны Гангута, участник обороны Ленинграда, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст.(1985), многими медалями. В 1980 году - удостоен звания "народный артист СССР". Высокий, красивый какой-то несоветской красотой, с пронзительными глазами, Дмитриев не получил того признания, какое мог бы иметь — с его внешними и профессиональными данными. И главных ролей было немного. Хотя приглашали артиста и Хейфиц, и Кончаловский, и Бортко... А он, скорее всего, не умел навязываться, звонить, оказываться в нужное время в нужном месте.  С 1983 года Иван Петрович 19 лет не появлялся на съемочной площадке. И только за год до ухода в другой мир согласился сыграть небольшую роль в сериале «Время любить». К сожалению, в жизни любить ему уже было некого...  Первый раз Иван Дмитриев женился еще до войны. Александра Дэльвин тоже была актрисой, они вместе служили в театре, вместе воевали и пережили блокаду... Они пережили, а их новорожденная дочка — нет. Судьба отмерила девочке всего несколько месяцев. Горе родителей было безутешно.  Но однажды Иван увидел на улице маленького Колю и... забрал его к себе. Погибли ли его родители, был он просто сиротой или потерялся? Никто не мог ответить на многочисленные вопросы, которые мучили супругов, и они решили усыновить найденыша. Иван Петрович дал Коле свою фамилию и отчество. Позже в семье родилась дочка. А вот мальчика после войны разыскали родственники и увезли в Ташкент. Актер места себе не находил от горя. За четыре года Коля стал ему по-настоящему родным, усыновивших его Ивана и Александру называл мамой и папой. «Ах, как Ваня переживал! — вспоминала потом Александра Владимировна. — Кричал: „Не отдам!“ Я успокаивала: „Вань, мы не можем не отдать“». Смириться с потерей у Дмитриева, похоже, так и не получилось. Тогда он и представить себе не мог, какие потрясения ждут его впереди. Очередное случилось совсем скоро. После 11 лет совместной жизни и пережитых вместе трагедий Иван развелся с Александрой. Не удержала даже маленькая дочь... А впрочем, может, и не его инициатива была — разойтись? Супруги остались в хороших отношениях, много лет потом еще работали бок о бок в театре им. Комиссаржевской. Да и дочь, конечно, нуждалась в общении с обоими. Но у Ивана через несколько лет появилась вторая жена — Галина Григорьевна, родился сын Антон.  Пустота образовалась и в его жизни, когда артисту исполнилось 85 лет. С разницей в 13 дней Ивана Петровича покинули жена Галина Григорьевна, с которой он прожил почти полвека, и сын, которому было всего 42 года: Антон заснул в кресле и не проснулся. Пережить потерю двух самых близких людей Дмитриев не смог. Страдал так, что развилась онкология. Смысл жизни был потерян. И через три года он ушел за любимыми... Скончался на 89-м году жизни 23 октября 2003 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. |

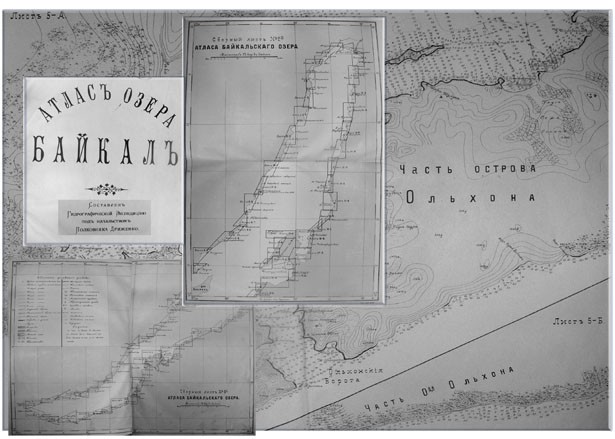

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 31 июля. 31 июля 1656 года русская экспедиция под руководством Курбата Иванова отправилась к берегам таинственного озера Байкал.  Первые документы, в которых упоминаются аборигены края — эвенки (тунгусы), появились лишь в XVII в., с приходом русских в Сибирь. Ко времени прихода за Байкал русских казаков тунгусы представляли многочисленные племена, компактно расселившиеся в этих краях, но еще не представлявшие единой народности. Первым же, кто проведал путь на Байкал, первым исследователем, оставившим для потомков «Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам», и поведавшим об изобилии озера рыбой, а прибрежной тайги — пушным зверем, считают казачьего пятидесятника, землепроходца Курбата Афанасьевича Иванова.  Курбат Иванов 21 июня 1643 года отправился на Байкал (кстати, тунгусы называли Байкал «Ламу», что означает озеро) с отрядом из 74-х человек, взяв в проводники (вожи) тунгусского князя Можеуля. Поднявшись вверх по реке Лене и ее притоку Иликте, они перевалили через Приморский хребет и по руслу реки Сармы спустились к Байкалу напротив острова Ольхон. Построив суда, Курбат Иванов переправился на остров Ольхон. Отряд разделился — часть его в 36 человек, возглавляемая казаком Семеном Скороходовым, погрузилась на построенные суда и ушла вдоль западного берега озера, взяв в проводники тунгусского князя Киндигирского рода имени Юногу. Курбат Иванов велел им идти «вверх по Ламе навблизь устья Верхней Ангары, поставить зимовье и имать на государя ясак с тех тунгусов». Семен Скороходов благополучно достиг северной оконечности Байкала, обнаружил устье реки Верхней Ангары, где поставил ясачное зимовье и собрал ясак. Было это в 1643 г.  В конце 1643 г. уже с половиной отряда Семен Скороходов возвращался по льду Байкала на юг, но в Чивыркуйском заливе попал в засаду Архича Батура, где и был уничтожен. Остатки отряда С. Скороходова из 12 человек зимой вышли в Верхоленский острог, а 2 человека по Байкалу, Ангаре и Енисею выплыли в Енисейский острог — это Левка Вятчанин и Максимка Вычегжанин, который «с дороги воротился, вновь пошел на озеро Байкал с атаманом В. Колесниковым», как свидетельствуют архивные документы XVII века. Сам же Курбат Иванов пустился в обратный путь и в Верхоленском остроге составил «Чертеж Байкалу и в Байкал падучим рекам и землицам… и на Байкале где можно быть острогу». Отряд в 100 человек под командованием атамана Василия Колесникова также был отправлен на Байкал из Енисейска «для прииску серебра». В конце 1643 г. он подошел к озеру и перезимовал близ истока Ангары. Летом он повторил путь Семена Скороходова до Верхней Ангары и на устье Малая Ангара поставил острог. Ангаракан, самая меньшая из трех проток Верхней Ангары — по-эвенкийски значит «Малая Ангара» или «Ангарчик».  Первый острог на территории современной Бурятии был основан отрядом атамана Василия Колесникова в 1644-1646 гг. на Малой Ангаре с названием Верхнеангарский. Судя по всему, этим местом было поселок Дагары: во-первых, в архивных документах фигурирует лишь это название, как единственное жилое место на Северном Байкале, а во-вторых, Дагары расположены на протоке Ангаракан. Став с 1643 года форпостом освоения края, Верхнеангарский острог постепенно начал терять свое значение, тем более что в 1648 г. Иваном Палкиным был заложен Усть-Баргузинский острог и ясачный сбор перешел в ведение баргузинских властей. Ясак в виде нескольких шкурок ценных пушных зверей должен был платить каждый мужчина в возрасте от 18 до 50 лет. Но известно, что в 1649 году Верхнеангарский острог еще служил для ясачного сбора. Это явствует из следующих строк: «А сын боярский де Иван Галкин со служивыми людьми пришел на Байкал и острог поставил на Баргузин-реке. И послал он служивых людей с хлебным запасом зимним путем на нартах Андрушку сотоварищи, который ходил той зимой по Ангаре реке и иным рекам для государева ясачного сбору и, собрав государев ясак, пришел к ним же в Ангарский острог и жили все вместе до весны, до полной воды» (из распросных речей служивых людей Ульяна Степанова и Рычка Васильева о пребывании их на службе в Ангарском остроге и переходе за недостатком продовольствия в Баргузинский острог для соединения с головой Иваном Галкиным в августе 1649 года). Верхнеангарский острог в конце XVII века был перенесен на реку Светлую при впадении ее в реку Верхнюю Ангару, на этом месте он обозначен на карте С. Ремизова, составленной в 1701 году. Как известно, первые чертежи Байкала были составлены Курбатом Ивановым в начале сороковых годов XVII века. Венцом всех картографических работ того периода, стали карты Семена Ульяновича Ремизова — русского картографа, географа и историка Сибири.  Атлас С.У. Ремизова сохранил рукописные труды многих безвестных сибирских землепроходцев, внесших своим опытом и реальным знанием местности большой вклад в развитие русской картографии. В составленной Ремизовым «Чертежной книге Сибири» впервые были показаны Байкал, Прибайкалье, Ближнее Забайкалье, реки, впадающие в Байкал, с их эвенкийскими, бурятскими, тюркскими, русскими названиями. Многие реки и ныне сохранили их — Верхняя Ангара, ее приток Светлая, Фролиха, Кабанья, а некоторые теперь называются иначе: например, река Акули (левый приток Верхней Ангары) у С. Ремизова именовалась Осиновкой, река Холодная (правый приток Кичеры) называлась Ичергой. Вооруженные отряды русских служивых людей шли в глубь Сибири с главной целью — привести аборигенов края в подданство государства и собрать ясак, как основное доказательство принятия этого подданства. Огромная и богатая территория Сибири, «мечом и пряником» присоединявшаяся к Русскому государству, должна была обогатить царскую казну. Завоеванная земля становилась собственностью царя, а коренные народы, ее население — данниками. Забайкальские остроги — опорные пункты царской власти в сборе ясака XVII в. управлялись вначале Нерчинским воеводством, затем Иркутским. В деревне Чанчур Качугского района открыт памятник казачьему пятидесятнику, который одним из первых составил «Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам» *** 31 июля родились: 1768 год Прасковья (Пара́ша) Ивановна Ковалёва-Жемчугова, графиня Шереметева  В возрасте семи лет была взята на воспитание княгиней Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково, подмосковную усадьбу Шереметевых. У девочки рано обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного театра. Дебютировала 22 июня 1779 года в роли служанки в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». На следующий год вышла на сцену в роли Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» уже под именем Жемчуговой. Обладала красивым лирико-драматическим сопрано, хорошо играла на клавесине и арфе, была выучена итальянскому и французскому языкам. В 1797 году император Павел I, пожаловав графу Николаю Петровичу Шереметеву звание обер-гофмаршала, потребовал его присутствия в Петербурге. Шереметев взял с собой в столицу лучшую часть своей труппы, в том числе и Жемчугову. Однако в сыром климате Петербурга у неё обострился туберкулёз, пропал голос, и она была вынуждена оставить сцену. В следующем году Николай Шереметев дал вольную Прасковье Ивановне и всей семье Ковалёвых. 6 ноября 1801 года, получив разрешение императора Александра I (согласно другим сведениям, Н. П. Шереметев, так и не дождавшись императорского разрешения на неравный брак, получил благословение митрополита Платона, обвенчался с ней в московской церкви Симеона Столпника на Поварской. Во время церемонии присутствовали лишь два необходимых свидетеля — архитектор Джакомо Кваренги (согласно другому источнику — Малиновский и подруга невесты Татьяна Шлыкова-Гранатова. 3 февраля 1803 года Прасковья Жемчугова родила сына Дмитрия. Беременность и роды подорвали её здоровье — она умерла спустя три недели, 23 февраля 1803 года. «Жития ей было 34 года, 7 месяцев, 2 дня». * 1921 Любовь Сергеевна Соколова в Иваново-Вознесенске — советская и российская актриса. Сыграла порядка четырёхсот ролей, став одной из самых снимаемых актрис. Часто исполняла роли матерей, за что её прозвали «всесоюзной киномамой». Народная артистка СССР (1990).  Любовь училась в Ивановской школе-десятилетке №56, выступала в школьной самодеятельности. В 1939 году окончила школу и по совету учителя литературы поехала в Ленинград. В 1940—1941 годах училась на литературном факультете Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Зимой 1940 года узнала о том, что при киностудии «Ленфильм» открылась киноактёрская мастерская под руководством Сергея Герасимова и в числе 22 студентов была принята в школу. Тогда же впервые снялась в кино в массовке фильма «Маскарад». Во время Великой Отечественной войны работала на заводе слесарем по обработке деталей к двигателям самолётов, ухаживала за больными и ранеными на эвакуационном пункте. Пережила блокаду Ленинграда, во время которой погибли все её близкие, включая первого мужа Георгия Араповского. В конце концов ей удалось покинуть город по Дороге жизни. Вернувшись в Иваново, долгое время лечилась от дистрофии и голодной апатии, затем уехала в Москву для учёбы во ВГИКе. В 1943 году поступила на второй курс актёрского отделения в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Подрабатывала носильщиком на вокзале. В 1946 году по окончании института была принята в Театр-студию киноактёра, где она не только играла, но и жила, спала в гримёрке. В 1948 году исполнила роль простой деревенской женщины Варвары в фильме «Повесть о настоящем человеке». Дебют молодой актрисы не прошёл незамеченным, однако начался период малокартинья, и ролей ей не давали. В 1951 году она была вынуждена согласиться на предложение поехать в Потсдам для работы в Драматическом театре Группы советских войск в Германии. Вернувшись в 1956 году, смогла купить себе однокомнатную квартиру в Актёрском доме, продолжила сниматься и играть в театре.  У неё появились многочисленные поклонники, одно за другим следовали новые предложения: «Тихий Дон», «Серёжа», «Далеко от Москвы», «Преступление и наказание», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Всего актриса снялась в 389 фильмах. После того, как у неё родился сын Николай, сама поставила условие режиссёрам, что будет сниматься только в небольших ролях, чтобы иметь возможность ухаживать за сыном и вести домашнее хозяйство. На роли её брали без кинопроб, свои театральные роли Соколова не любила. Первый муж (с 1941 года) — актёр Георгий Иванович Араповский, умер во время блокады Ленинграда на руках актрисы. Второй муж — Георгий Николаевич Данелия. Прожили в гражданском браке около 26 лет. Покинул семью незадолго до смерти сына. Сын — Николай Данелия-Соколов (1959—1985), режиссёр, поэт. Погиб в возрасте 26 лет в своей квартире при невыясненных обстоятельствах.  Любовь Соколова скончалась на 80-м году жизни 6 июня 2001 года в Москве от сердечного приступа. * 1930, Ржев Юрий Андреевич Белов — советский киноактёр. Один из самых популярных актёров советского кино 1950—1960-х годов.  Окончил ВГИК (мастерская Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой) в 1955 г. Уже через год стал знаменит благодаря роли Гриши в фильме «Карнавальная ночь». Затем, в течение семи лет, один за другим на широкий экран вышли фильмы с участием актёра, которые закрепили его успех среди зрителей и сделали Юрия Белова одним из самых популярных актёров советского кино: «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице», «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки». В последних двух фильмах он играл в паре с Надеждой Румянцевой — состоялся блистательный актёрский дуэт.  Позже был актёром Театра-студии киноактёра. Герои Юрия Белова отличаются неповторимым жизнелюбием и обаянием, благодаря чему они так полюбились зрителю. В реальной жизни же за актёром закрепилась репутация «странного человека» и «не от мира сего». В середине 1960-х годов после неудачной попытки самоубийства (по другим данным, из-за неосторожного высказывания о руководителе страны Хрущёве) актёр оказался на полгода в психиатрической лечебнице, после чего его карьера пошла под откос. Его начали сторониться, давали роли лишь в эпизодах. В фильме «Стоянка поезда — две минуты» (1972) заметно постаревший Белов в последний раз сыграл главную роль. После этого наступило практически полное забвение — хотя даже и в этот непростой период он успел сняться в нескольких фильмах, самым успешным из которых стал популярный детский фильм «Про Красную Шапочку», в котором Белов исполнил небольшую роль дедушки.  Актёр был вынужден зарабатывать на жизнь частным извозом на «Москвиче», купленном в годы былой популярности. Переживая из-за своей невостребованности, Белов начал злоупотреблять алкоголем, его здоровье с каждым годом ухудшалось. В своём последнем фильме «Двое и одна» (1988) Юрий Андреевич появился в очередной крохотной роли уже тяжело больным. Юрий Белов женился, когда ему было уже за 40 лет. Его избранницей стала актриса Светлана Швайко (1939—1999), которая была на девять лет моложе. В 1976 году у них родился сын Святослав. Когда Святославу было 15 лет, Белова не стало.  Юрий Белов умер под утро 31 декабря 1991 года, не дождавшись новогоднего показа фильма «Карнавальная ночь», который он любил смотреть, вспоминая свою молодость. |

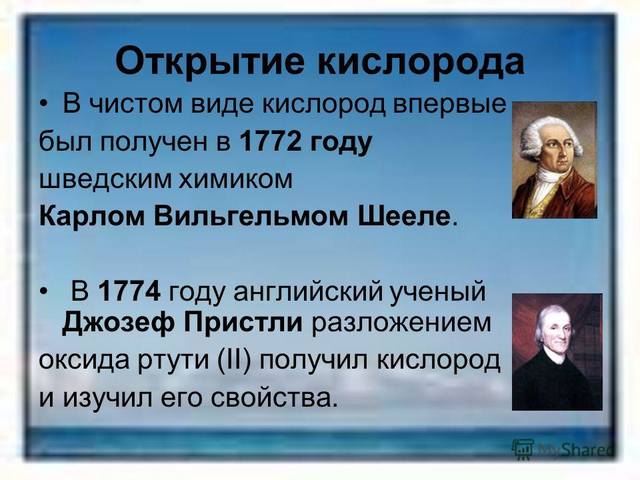

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 1 августа. 1 августа 1774 года в Англии открыт химический элемент - кислород.  *** 1 августа 1927 года в СССР образована Ленинградская область.  *** 1 августа 1939 года в Москве состоялось открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВДНХ.  Ровно 81 год назад, 1 августа 1939 года, в Москве состоялось торжественное открытие Выставки достижений народного хозяйства. Это крупнейший в стране выставочный комплекс, расположенный в Останкинском районе Москвы. Он входит также в 50 крупнейших выставочных центров мира. В 1939-1959 годах ВДНХ носила название — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, а в 1959-1991 годах её переименовали в Выставку достижений народного хозяйства СССР. С 1992 по 2014 годы экспозиция называлась Всероссийским выставочным центром. А идеи её открытия возникли у руководства страны еще 1934 году. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов: Марфино (у Дмитровского шоссе), Сокольники (за парком), парк культуры и отдыха «Красная Пресня», Лужнецкая набережная, Ленинские горы. Предпочтение было отдано территории, окружающей Учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру Наркомата земледелия, являлась на тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки.  Выставка была торжественно открыта 1 августа 1939 года. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», впоследствии перенесённая. Большинство павильонов, расположенных на территории ВДНХ, были построены в первой половине 1950-х годов, уже при послевоенной реконструкции выставки. Но часть сооружений сохранилась с 1939 года, а часть построена уже после 1954 года. Осью выставки служат две параллельные аллеи — Главная и Центральная, а Парадный вход расположен со стороны проспекта Мира и отмечен аркой, построенной в 1951—1954 годах. Сегодня общая площадь территории ВДНХ составляет более 520 га. Она разрослась после объединения в 2014 году с Ботаническим садом и парком «Останкино». А общая площадь павильонов составляет 134 тыс.м².  Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками, появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», Копия ракеты «Восток», павильоны Украинской ССР, Узбекской ССР, «Космос». *** 1 августа (19 июля по старому стилю) православная церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет после смерти одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви.  Преподобный Серафим Саровский, до монашеского пострига — Прохор Исидорович Мошнин, родился 1 августа (19 июля по старому стилю) июля 1754 года в купеческой семье. Его родители были жителями Курска. Отец Исидор брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. В детстве Прохору чудесным образом удалось избежать смерти после падения с колокольни собора, который начинал строить отец, а после его смерти — мать Прохора Агафья. Еще одно чудо было явлено, когда, будучи тяжело больным, он исцелился от иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Его мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь медным крестом, который он всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение святым Киево‑Печерской лавры. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор в лавре, благословил его идти в Саровскую пустынь.  В конце ноября 1778 года он пришел в Саровский монастырь, где настоятелем тогда был старец Пахомий, который назначил ему в духовники старца Иосифа. Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря (чтеца). В августе 1786 года принял постриг с именем Серафим, что означает "пламенный". Вскоре он был возведен в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха. После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью в лесу на реке Саровке. Позже святой Серафим усугубил свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: "Боже, милостив буди мне, грешному". Он пережил нападение разбойников, которые нанесли святому топором глубокие раны. Вскоре разбойники были пойманы, а преподобный их простил. По выздоровлении преподобный Серафим на три года взял на себя подвиг безмолвия. Весной 1810 года он возвратился в обитель, где ушел в затвор — никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве. В конце 1825 года после явления Пресвятой Богородицы, которая велела святому выйти из затвора, преподобный Серафим начал принимать посетителей, приходящих к нему за советом и утешением. Свои наставления он сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Современники Серафима Саровского особо отмечали, что святой исцелял не столько кротким словом, сколько любовью и радостью, исходившими от него. В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о Дивеевской женской обители. 15 (2 по старому стилю) января 1833 года преподобный Серафим Саровский скончался в своей келии во время коленопреклоненной молитвы перед иконой Божией Матери. В 1895 году в Святейший Синод было представлено произведенное особой комиссией расследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам отца Серафима. Расследование это, начатое комиссией 3 февраля 1892 года, окончено было в августе 1894 года и производилось в 28 епархиях Европейской России и Сибири.  В 1903 году, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, под наблюдением преосвященного Димитрия Тамбовского была вскрыта могила Саровского чудотворца и прокопан кирпичный свод склепа, в котором дубовый гроб был совершенно цел. По получении акта об освидетельствовании честных мощей Священный Синод подготовил решение о канонизации иеромонаха Серафима. 1 августа (19 июля по старому стилю), в день рождения святого, торжественно были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. В этот день в присутствии российского императора Николая II и его семьи, при огромном стечении народа состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского. На торжества канонизации чудотворца в Саровскую пустынь съехались, по разным данным, от 50 до 300 тысяч паломников. С этого времени преподобный Серафим прославляется православной церковью в лике святых угодников Божиих. Святой старец почитается верующими как один из величайших подвижников Русской православной церкви, еще при жизни получивший от Господа Иисуса Христа дар чудотворений и исцелений, и после кончины не оставляющий всех просящих у него помощи. После закрытия Саровской обители в 1920‑х годах мощи святого были изъяты, их след затерялся. В январе 1991 года они были обнаружены в Казанском соборе Ленинграда (Санкт‑Петербурга), откуда торжественно были переданы в Свято‑Троицкий Серафимо‑Дивеевский монастырь. |