⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 * 28 29 30 31 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

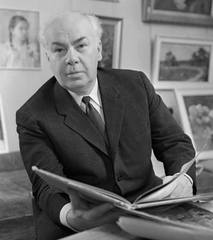

| snegirev Сообщений: 1308 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 38815 | «Нерв» — посмертный сборник стихотворных текстов Владимира Высоцкого, первое официальное издание его произведений в книжном варианте. Впервые выпущен в Москве издательством «Современник» в 1981 году тиражом 55 тысяч экземпляров. Составителем сборника стал Роберт Рождественский, внёсший во многие тексты смысловые изменения. Важно, что этот сборник издан при участии Р. Рождественского. Я был знаком с редактором от издательства, которое выпустило эту книгу. |

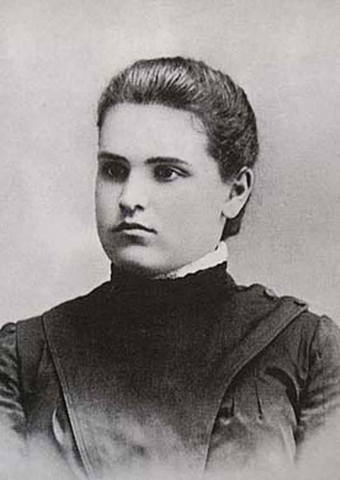

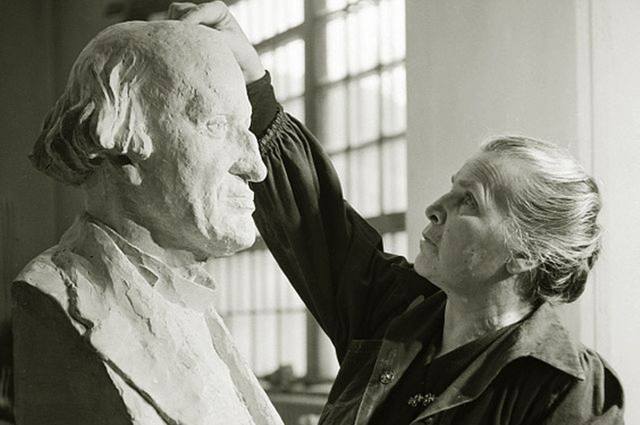

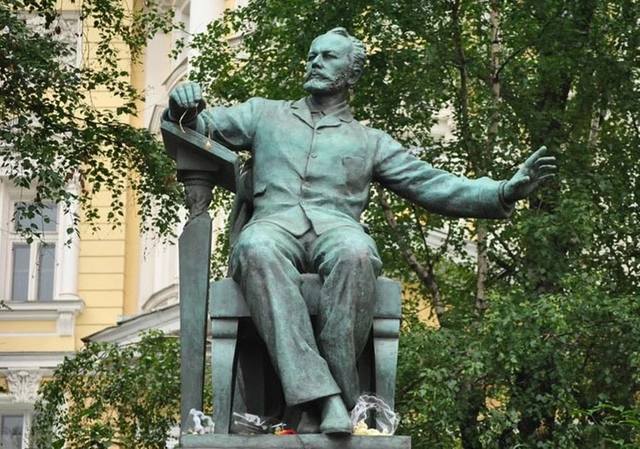

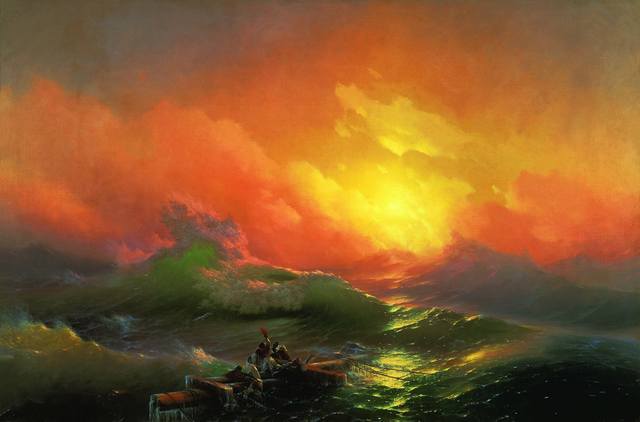

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 1 июля. День изобретения солнцезащитных очков. Ученые ведут споры уже много столетий о том, кто же первый придумал как защищать глаза от ярких лучей солнца. Существует много мнений по этому поводу.  В исторических документах солнцезащитные очки упоминаются еще со времен Древнего Рима. Во время проведения гладиаторских поединков, правители одевали на глаза специальные приспособления, чтобы солнце не мешало просмотру.  Хотя природа и наделила народ северных стран узкими глазами, но все равнодискомфорт от солнечных лучей остается. Причем это происходит вдвойне, так как солнце светит не только с небес, но и полностью отражается от заснеженной и ледяной поверхности. Поэтому предки этих национальностей носили специальные защитные повязки из костяных пластин. В них имелись небольшие прорези. Таким способом, люди защищались от снежной слепоты.  Китайские судьи одевали очки со стеклами, изготовленными из дымчатого кварца. Так, эти слуги народа пытались скрыть свои эмоции. В 50-х годах XVIII века англ. ученый изобрел синие линзы. Но, они не пользовались популярностью. Наполеон, собираясь в поход в жаркие страны Африки, приказал разработать для своих солдат специальные очки, которые были защищать глаза воинов от палящего солнечного света. Это было первая партия «солнцезащитных очков», выпущенная на промышленном предприятии. Стекла их были обработаны сажей, а затем их покрыли лаком. Но в них был один большой недостаток – ухудшалась видимость. Первые прототипы современных солнцезащитных очков появились в начале XIX века. Стекла были синего и зеленого цвета. Такой оттенок придавал им оксид кобальта. Первую партию очков от солнца выпустила фирма Foster Grant(1929г.). С этого времени, изменились форма и качество изделий. Сейчас в продаже имеется множество разновидностей аксессуара, очки от солнца изготавливаются многомиллионными партиями. *** 1 июля 1862 года в Москве основана Российская Государственная библиотека.  Официальная история одной из крупнейших в мире национальных библиотек начиналась в середине XIX века и теснейшим образом связана с именем графа Николая Петровича Румянцева (1754—1826), дипломата, канцлера, председателя Государственного совета и основателя замечательного частного музея, созданного им в Санкт-Петербурге и имевшего целью служить Отечеству «на благое просвещение».  Граф Николай Петрович Румянцев мечтал о музее, рассказывающем об истории, искусстве, самобытности и природе России. Он собирал исторические книги и рукописи, составлял летописи древних русских городов, издавал памятники древнерусской письменности, изучал обычаи и обряды народов России. После его смерти брат Николая Петровича, Сергей Петрович Румянцев, передал огромную библиотеку (более 28 тысяч томов), рукописи, коллекции и небольшое собрание живописи государству — «на пользу Отечеству и благое просвещение». Коллекции графа Румянцева легли в основу собрания Румянцевского Музеума, учреждённого 22 марта 1828 года именным указом Николая I. Состояние Румянцевского музея оставляло желать лучшего, коллекции почти не пополнялись, и директор Императорской публичной библиотеки Модест Андреевич Корф поручил Владимиру Фёдоровичу Одоевскому подготовить записку о возможности перевода Музея в Москву в надежде, что его коллекции будут там более востребованы. Записка о бедственном положении Румянцевского музея, отправленная на имя министра государственного двора, попала в руки тогдашнему попечителю Московского учебного округа генералу Николаю Васильевичу Исакову, который и дал ей ход.  23 мая 1861 года Комитетом министров было принято постановление о переводе Румянцевского музеума в Москву. В том же году вместе с перевозкой коллекций в Москву началось комплектование и систематизация фондов Музея. Целыми ящиками, снабжёнными реестрами и каталожными карточками, в формируемую в Москве библиотеку направлялось множество русских, зарубежных и первопечатных книг из дублетов Императорской публичной библиотеки в Петербурге. (19 июня) 1 июля 1862 года император Александр II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме», которое стало первым юридическим документом, определившим управление, структуру, направления деятельности, штатное расписание Музея. Это был первый общедоступный музей Москвы (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина), в составе которого находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Кроме Библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений: рукописей, редких книг, христианских и русских древностей, изящных искусств, этнографическое, нумизматическое, археологическое и минералогическое. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней Московский публичный и Румянцевский музеи начали пополняться «путем частных дарений и общественного почина». Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые, мыслители. В феврале 1917 года Императорский Московский и Румянцевский музей был переименован в Государственный Румянцевский музей (ГРМ), а Библиотека ГРМ вскоре после возвращения в марте 1918 года столицы в Москву стала главной библиотекой страны. В 1924 году на ее базе была создана публичная библиотека, которая с 1925 года носила название Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, а в 1992-м была переименована в Российскую государственную библиотеку (РГБ). Сегодня РГБ — национальная и крупнейшая публичная библиотека России, одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира — свыше 45 млн. единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4 тысячи человек, а виртуальные читальные залы, расположенные в 80 городах России и других стран, ежедневно обслуживают более 8 тысяч посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи 6-20 веков. В РГБ ведется большая исследовательская работа в сфере истории российского и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения, библиографического дела и книговедения. Нет ни одной отрасли экономики, науки или искусства, не нашедшей отражения в хранимых здесь источниках. *** В России впервые осуществлён переход на летнее время.  В России летнее время впервые было введено 1 июля 1917 года постановлением Временного правительства. Это было сделано по примеру западных стран в целях экономии электроэнергии. Летнее время должно было действовать до 13 сентября 1917 года. Однако из-за острого общественно-политического кризиса в стране стрелки часов перевести назад «забыли». Летнее время - время, вводимое на летний период, часы при этом переводят весной, обычно на 1 час позже относительно стандартного времени, действующего на данной территории в зимний период. Осенью часы переводят обратно на стандартное время, получившее в переводящих часы странах название «зимнее» время. В большинстве стран, применяющих летнее время, перевод часов производится в ночь с субботы на воскресенье. В соответствии с декретом от 22 декабря 1917 года, часы были переведены на один час назад. В 1918 - 1921 годах летнее время вводилось без какого-либо порядка, при этом с 1918 до 1922 года сохранялся круглогодичный сдвиг часов на 1 час вперед. Летнее время в Москве в 1918 - 1919 годах опережало местное среднее солнечное время на 2 часа. В 1921 году часы переводились на 1 час вперед дважды - 14 февраля и 20 марта. После 1924 года в стране действовало поясное время без переходов на летнее время. Часы были переведены на летнее время 21 июня 1930 года на 1 час вперед, на период до 30 сентября 1930 года. Затем указанный срок был продлен «впредь до отмены». Это время впоследствии стало называться декретным временем. Перевод часов на летнее время и обратно в 1981 - 1983 годах производился 1 апреля и 1 октября, в 1984 году - 1 апреля и 30 сентября, в 1985 - 1995 годах - в последнее воскресенье марта и сентября, в 1996 - 2010 годах - в последнее воскресенье марта и октября. *** В этот день родились. Клара Степановна Лучко́ (1 июля 1925, с. Чутово, Украинская ССР — 26 марта 2005, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1985). Лауреат Сталинской премии ll степени (1951).  Евгений Николаевич Птичкин (1 июня 1930, Москва — 28 ноября 1993, там же) — советский композитор, автор более чем ста песен, написанных в основном для кино. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978), Народный артист РСФСР (1988).  Диана, принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer; 1 июля 1961, Сандрингем, Норфолк — 31 августа 1997, Париж) — с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди.  Александр Ефимович Курля́ндский (род. 1 июля 1938, Москва) — русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). Лауреат Государственной премии СССР (1988).  *** Вера Игнатьевна Мухина (1889—1953) — советский скульптор-монументалист. С 1947 года по 1953 год — член Президиума АХ СССР.  Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1943). Лауреат пяти Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1951, 1952). Вера Игнатьевна Мухина родилась 19 июня (1 июля) 1889 года в Риге Лифляндской губернии Российской империи в семье известного коммерсанта и мецената Игнатия Кузьмича Мухина. Вера Игнатьевна Мухина родилась 19 июня (1 июля) 1889 года в Риге Лифляндской губернии Российской империи в семье известного коммерсанта и мецената Игнатия Кузьмича Мухина. Детские и девические годы (1892—1904) провела в Феодосии, куда увёз её отец, опасавшийся за здоровье дочери (Вере было два года, когда от туберкулёза умерла её мать). В Феодосии будущая художница получила первые уроки рисунка и живописи. Здесь она жила до 1904 года, когда умер её отец. Веру и её старшую сестру Марию приютили дяди и тёти, жившие в Курске, где Вера с отличием окончила гимназию. Затем обе девушки переехали в Москву и поселились на Пречистенском бульваре. В Москве Вера Мухина училась живописи в студиях К. Ф. Юона, И. О. Дудина и И. И. Машкова.  На Рождество 1912 года, когда Вера Мухина находилась в дядином имении в Смоленской губернии, с ней произошёл несчастный случай: во время катания с горы на санках она врезалась в дерево, сучок которого отрезал ей нос. Нос пришили в смоленской больнице, но шрамы (несмотря на восемь последующих пластических операций) остались на лице Веры Мухиной на всю жизнь. К тому же лицо девушки, восстановленное французскими хирургами, стало другим: по-мужски большим, грубоватым и очень волевым. После этого о балах, которые так любила Вера, пришлось забыть. В 1912—1914 годах жила в Париже, где училась в частной студии Коларосси и при этом посещала Академию Гранд Шомьер, в которой училась у французского скульптора-монументалиста Э. А. Бурделя. Позже путешествовала по Италии, изучая скульптуры и живопись периода Ренессанса. В Москву Вера Мухина вернулась летом 1914 года, а через две недели началась Первая мировая война. Окончив курсы медсестёр, Вера стала работать в военном госпитале[6]. Здесь она в том же 1914 году познакомилась с молодым военным врачом Алексеем Замковым. В 1918 году Вера Игнатьевна вышла за Алексея Замкова замуж.  В рамках работы по монументальной пропаганде Мухина создала эскизы скульптур «Освобождённый труд» и «Революция» (1919), а также памятников В. М. Загорскому (1921) и Я. М. Свердлову (также известен как «Пламя революции», 1923). В 1923 году Вера Мухина вместе с А. А. Экстер оформила павильон газеты «Известия» на первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве.  В 1925 году совместно с модельером Н. П. Ламановой получила на выставке в Париже гран-при за коллекцию элегантной женской одежды, изготовленной из дешёвых грубых материалов — ткацкого сукна, бязи, холста и бумазеи, шляпы — из рогожи, пояса были оформлены крашенным горохом, а пуговицы выточены из дерева. Платья украшал оригинальный орнамент, включая придуманный Мухиной «петушиный узор». В 1926—1927 гг. В. И. Мухина преподавала в классе лепки Художественно-промышленного техникума при музее игрушки, в 1927—1930 гг. года — в Высшем художественно-техническом институте (ВХУТЕИН). В 1927 году созданная Мухиной скульптура «Крестьянка» была удостоена 1-й премии на выставке, посвящённой 10-летию Октября; позднее скульптура была куплена музеем Триеста, а после второй мировой войны перешла в собственность музея Ватикана в Риме.  Самой знаменитой композицией Мухиной стал 24-метровый монумент «Рабочий и колхозница», который был установлен в Париже на Всемирной выставке 1937 года.  В 1938—1939 годах В. И. Мухина работала над скульптурами для щусевского Москворецкого моста: «Гимн Интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». «Хлеб» (1939) — это единственная композиция, осуществлённая В. И. Мухиной, остальные были воссозданы по эскизам после её смерти.  С октября 1941-го по апрель 1942 года жила и работала в эвакуации в городе Каменске-Уральском. В. И. Мухина в годы войны и послевоенное время создаёт галерею скульптурных портретов: полковников И. Л. Хижняка и Б. А. Юсупова, балерины Г. С. Улановой, хирурга Н. Н. Бурденко. Она много и плодотворно трудится, находя при этом новые формы пластического выражения своих идей (так, в 1947 году она продемонстрировала на выставке в Русском музее отлитый из матово-голубого стекла портрет учёного-химика Н. Н. Качалова, известного своими работами в области оптического стекла и художественного стеклоделия). В. И. Мухина — автор двух памятников Максиму Горькому: один из них был установлен в 1943 году в Москве у Белорусского вокзала, другой — в 1952 году в городе Горьком. Некоторые проекты скульптора так и остались неосуществлёнными, в том числе памятники Я. М. Свердлову, В. И. Ленину и челюскинцам.  Наиболее романтичным и вдохновенным среди всех работ Веры Мухиной считают памятник П. И. Чайковскому, установленный в 1954 году во дворе Московской консерватории на Большой Никитской улице. Эта скульптурная композиция располагается перед главным фасадом консерватории и является доминантой всего архитектурного комплекса. Мухина изобразила великого композитора в момент творческого вдохновения, и кажется, что он прислушивается к музыке, которая льётся из консерваторских окон, непроизвольно дирижируя в такт ей.  Вера Игнатьевна Мухина скончалась 6 октября 1953 года. Причиной смерти стала стенокардия. Похоронена она в Москве на Новодевичьем кладбище. |

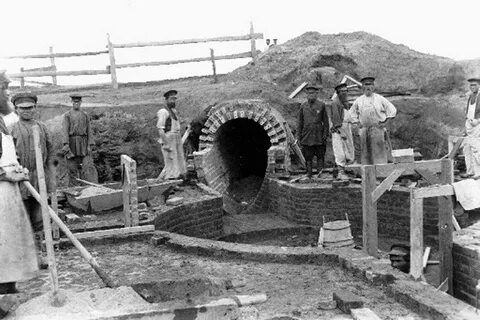

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 2 июля. 2 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОБАК.  Хотя дата праздника официально не утверждена, во многих странах мира День собак отмечается именно сегодня. И это отличный повод подарить своему любимцу чуть больше внимания и угостить вкусным лакомством!  А мы представляем Вашему вниманию несколько интересных фактов о собаках. 1. Собака живет рядом с человеком уже очень давно, но с научной точки зрения она была выделена в отдельный вид только в 1758г. и в настоящий момент считается подвидом волка.  2. На протяжении многих веков собаки являются одними из самых преданных помощников человека. Собаки-поводыри, собаки-спасатели, ездовые собаки, караульные, охотничьи, пастушьи, — вот лишь малая часть собачьих «профессий». Существовали даже собаки-крысоловы, которые активно использовались для борьбы с грызунами в городах и сельской местности. 3. Голосовые сигналы собак очень похожи на сигналы их предполагаемых предков — волков. Собаки лают гораздо чаще, чем волки, а воют реже.  Басéнджи — уникальная порода: её представители не лают, а издают особые, свойственные только басенджи звуки, похожие на урчание, но и их можно услышать лишь когда собака взволнована.  4. Исследовав около 500 млекопитающих, учёные Оксфордского университета сообщили, что собаки являются самыми социальными из домашних животных.  5. Приём пищи людьми вызывает у собак живой интерес. Если собаку не уводить на время приёма пищи, то с большой долей вероятности она станет выпрашивать кусочек. Не каждый владелец собаки обладает достаточно твёрдым характером, чтобы выдержать жалобный взгляд любимца. Однако еда со стола может нанести вред здоровью собаки. Если Вы хотите угостить своего любимца — используйте специальные лакомства. *** 2 июля в Якутии отмечают День реки Лены.  В 2013 году глава республики Егор Борисов в целях привлечения внимания населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лены, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лены, развития экологического туризма, подписал указ об учреждении 2 июля Днем реки Лены в Республике Саха (Якутия). Лена впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. В некоторых случаях указывается длина 4294 км без учёта Быковской протоки (106 км) в дельте Лены. Площадь бассейна — 2490 тыс. км². Годовой сток равен 515,6 км³. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Лена до нынешнего дня остаётся главной транспортной артерией Якутии, связывающей её районы с федеральной транспортной инфраструктурой. В Олёкминске на набережной реки установлена скульптура «Красавица Лена», символизирующая сибирскую реку.  Это имя не имеет ничего общего с женским именем Лена, оно происходит из эвенкийского языка, на котором названия реки «Елю-Енэ» («Елюенэ», «Линэ») производится от «йэнэ» — «большая река». Ещё одна легенда. По этой легенде казаки спускались по мелководной реке, протекающей в тайге, и по-видимому спуск был труден, ибо хорошую реку не на зовут Мука. Потом казаки попали в более полноводную — там казаки купались и назвали ее Купа. Купа впадала в более полноводную реку, где можно было расслабиться и покутить - так и назвали Кута. А уж потом они вышли на широкую и полноводную реку, где можно было отдохнуть, то есть полениться. Отсюда и пошло Лена. Такие реки действительно есть. В месте слияния реки реки Куты и Лены, построен город Усть-Кут, который был отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки — Байкало-Амурской магистрали. *** 2 июля 1860 года на Дальнем Востоке основан город-порт Владивосток.  Владивосток — исторический и культурный центр Приморья России. Город был основан как военный пост Владивосток (от «владеть Востоком») в 1860 году,в 1880 году получил статус города. С 1888 года — административный центр Приморской области, с 1938 года — Приморского края. 2 июля 1860 года в бухту Золотой Рог вошел военный транспорт «Манджур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шефнер. На берег высадились 3 офицера и 37 солдат, которые начали строительство поста. У России на Тихом Океане появился порт Владивосток. В течение продолжительного времени российское правительство искало опорный пункт на Дальнем востоке. Эту роль поочерёдно пытались выполнять Охотск, Аян, Петропавловск-Камчатский и Николаевск-на-Амуре. Однако к середине XIX века стало ясно, что ни один из существующих портов не отвечал необходимому требованию: иметь удобную и защищённую гавань, рядом с торговыми путями.  Ситуация изменилась после того как благодаря усилиям генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского был заключен Айгунский договор (1858) с Китаем. Результатом этого стало присоединение к России Приамурья, а после подписания Тяньцзиньского и Пекинского трактатов — новых обширных территорий на тихоокеанском побережье. Началось активное исследование новых земель, в ходе которых в 1859 году и возникло само название Владивосток, которое употреблялось в прессе для обозначения найденной бухты, идеально подходившей для строительства порта. 2 июля 1860 года транспорт Сибирской флотилии «Манджур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера доставил в бухту Золотой Рог воинское подразделение для основания военного поста, который теперь уже официально получил название Владивосток. Первым начальником нового поста 3 июля был назначен 29-летний прапорщик Н.В. Комаров. Он является первым строителем поста в бухте Золотой Рог, и именно его следует считать фактическим основателем города и порта Владивосток. Учитывая географические преимущества нового места, и удобство бухты, в 1871 году российское правительство решило сделать Владивосток главным портом России на Тихом океане. Город стал стремительно развиваться: строились административные и жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля. В 1872 году в бухте Золотой Рог встали корабли Сибирской военной флотилии. Появились крупные торговые компании, лесопильный и кирпичные заводы, мельница, пивоваренный завод. В гавань Владивостока заходили голландские, английские, американские, японские, немецкие суда. В 1880 году Владивосток официально получил статус города. В его территорию вошли также полуостров Муравьева-Амурского и остров Русский. В конце 19 века Владивосток уже был большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане. В советское время, начиная с 1958 года, Владивосток стал морской базой советского флота и в течение 30 лет был закрыт для посещения иностранцев. В 1959 году, после посещения США, во Владивосток прибыл Никита Хрущев. Находясь под впечатлением от визита в Америку, он решил сделать Владивосток городом лучшим, чем Сан-Франциско. В 1960-х во Владивостоке началось бурное жилищное строительство, которое стало сильнейшим импульсом в развитии города за весь советский период. https://eadaily.com/ru/news/20...ladivostok *** 2 июля 1928 года, в Ленинграде родилась Татьяна Львовна Пиле́цкая - советская и российская актриса. Народная артистка Российской Федерации (1999).  Родилась в Ленинграде в семье немца Людвига Львовича Урлауба. Брат — Владимир (погиб на фронте летом 1941 года). Крёстным отцом Татьяны Пилецкой был художник Кузьма Петров-Водкин. Когда девочке было девять лет, художник написал её портрет. Картина получила название «Девочка с куклой» («Портрет Татули»). В настоящее время хранится в коллекции Художественного музея Куму в Таллине (Эстония).  Девочка с куклой (Портрет Татули).Портрет Пилецкой в возрасте 9 лет кисти Кузьмы Петрова-Водкина. Когда будущая актриса училась в Вагановском училище, её запечатлел в фарфоровой фигурке Ломоносовского завода известный скульптор Александр Пахомов. Фигурка юной балерины хранится в Русском музее.  В 1941 году эвакуирована из Ленинграда, в город Молотов (Пермь), а в 1945 году окончила Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой, затем училась в студии ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького (мастерская О. Г. Казико). Она танцует некоторое время, но на сольные партии не претендует. В 1945—1948 годах она была актрисой эстрады и Ленинградского театра музыкальной комедии, а также актрисой киностудии «Ленфильм», одновременно работая в танцах в Высшем военно-морском инженерном училище имени Ф. Э. Дзержинского. Актриса говорила о себе: «В дальнейшем каждая кинопроба стоила мне невероятных усилий, нервов. И в „Зелёной карете“, и в „Прощании с Петербургом“, и в „Сильве“ приходилось доказывать, что ты что-то можешь, что ты лучше других».  В кино актриса дебютировала в 1946 году, в фильме "Солистка балета". Потом были фильмы: "Пирогов" (1947), "Римский-Корсаков" (1952), "Княжна Мэри" (1955). Но настоящую славу Татьяне Пилецкой принёс фильм Леонида Лукова "Разные судьбы".  Актриса играет роль Татьяны Огневой "этакой стервы, которая идёт к своей цели, несмотря ни на что, и отвергает любовь исключительно, положительного главного героя". Героиню этого фильма стали ассоциировать с самой актрисой не только зрители, но и режиссёры. "Хорошая актриса", - говорили они, - "но у неё глаза злые". Сама Татьяна Львовна считает, что этот фильм поставил крест на её кинокарьере, так как из-за него она лишилась многих главных ролей. Но, глядя на её фильмографию, этого не скажешь. Ведь в том же 1956 году, выходят такие картины как "Невеста" и "Дело № 306", а через два года "Олеко Дундич", "О моём друге", "Мечты сбываются" и многие другие. И почти во всех этих фильмах у актрисы главные роли.  В 2000-х годах Татьяна Пилецкая стала появляться и в многосерийных кинопроектах. В 2009 году она играет одну из главных ролей в фильме "Вербное воскресенье", а в 2012 году в телесериале "Я ему верю". Последним фильмом на сегодняшний день является "Алмазный эндшпиль", где актриса сыграла Анну Ольховскую. В период с 1962 по 1990 год Татьяна Пилецкая — актриса Ленинградского театра им. Ленинского комсомола (ныне — театр «Балтийский дом»). С 1990 по 1995 год служила актрисой в Санкт-Петербургском драматическом театре «Патриот» РОСТО.  В 1996 году она возвращается в театр «Балтийский дом», где служит по настоящее время. Актриса также играет в Санкт-Петербургском театре «Приют комедианта» и Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова. 7 сентября 2018 года в её родном театре состоялась премьера спектакля «Ма-Мурэ» по пьесе Жана Сармана, где у Татьяны Львовны главная роль. 21 сентября 2018 года в «Балтийском доме» прошёл юбилейный вечер легендарной актрисы. Является автором книг «Серебряные нити» (1998), «Хрустальные дожди» (2005), «Да, у всех судьбы разные, или Биографические эскизы» (2009), «Навстречу ветру» (2019). Семья. * Прапрапрабабушка — знаменитая Луиза Графемус-Кессених (1786 — 1852), женщина-офицер, участница войны с Наполеоном 1812—1815 годов, прусский уланский вахмистр. Вышла замуж за прусского офицера по фамилии Графемус (погиб во время войны с Наполеоном) и родила двоих детей. Но ещё до его гибели Луиза, скрыв свой пол, вступила в корпус генерала Блюхера, который в составе прусской армии воевал против французов. Она сражалась храбро, несколько раз была ранена. Лишилась правой руки и в чине уланского вахмистра вышла на инвалидный пенсион. В тогдашних газетах её называли «второй Дуровой». Переехав в Петербург, Луиза вышла замуж за печатника Иоганна Кессениха, родила и воспитывала детей. *Отец — Людвиг Львович Урлауб, по национальности был немцем, был репрессирован в 1937 году, затем повторно из-за немецкого происхождения, срок отбывал в Краснотурьинске, на свободу вышел только в 1958 году. В Татьяну Львовну влюблялись такие известные мужчины, как Олег Стриженов, Александр Вертинский, Григорий Козинцев.Актриса трижды была замужем. Первый супруг — Константин Пилецкий, моряк, капитан 1-го ранга. В браке прожили 15 лет. Дочь — Наталья Пилецкая, окончила университет, владеет иностранными языками, занимается туристическим бизнесом. Внучка — Елизавета Пилецкая, художница. Второй муж — Вячеслав Тимошин (1929 — 2006), народный артист РСФСР, солист Ленинградского театра музыкальной комедии. Третий муж — Борис Агешин (1940 — 2018), заслуженный артист России, мим. Одно время он работал с Э. Пьехой и А. Броневицким в ансамбле «Дружба». |

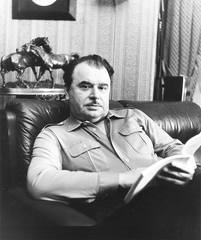

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 3 июля. День ГИБДД.  Полное название даты — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или по-другому – День ГАИ России. Это официальный профессиональный праздник, установленный приказом министра внутренних дел в 2009 году. Между тем неофициально гаишники уже более 80 лет считают 3 июля своим днем. Дело в том, что именно более 80 лет назад в Советском Союзе появилась первая Государственная автомобильная инспекция. Соответствующее постановление Совнарком подписал 3 июля 1936 года. С тех пор работники ГАИ и взяли привычку неофициально праздновать каждый третий день второго летнего месяца. *** 3 ИЮЛЯ- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ.  Сегодня, 3 июля (как, впрочем, завтра, послезавтра и всегда), в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, будет идеально, если вы замените полиэтиленовые пакеты на экосумку, авоську или бумажные пакеты. Многие дизайнеры, как в Украине, так и в мире, поддерживают идею полного отказа от использования полиэтиленовых пакетов и выпускают линейки экосумок; также есть производители мешочков, которыми можно заменить одноразовые тонкие пакеты. Кстати сказать,в Германии.с июля этого года запрещено производство тонких пластиковых пакетов, одноразовой пластиковой посуды,ватных палочек и пр. Пластик отправляется в мусорник сразу после использования. А оттуда на свалку, где будет более 150 лет разлагаться. Этот срок в 2,5 миллиона раз длиннее срока его полезной жизни. А при сжигании пластика выделяет яд диоксин и другие вредные вещества. Если люди не прекратят использовать одноразовые изделия из пластика, такие как целлофановые пакеты и пластиковые бутылки, к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Об этом свидетельствуют данные ООН. В 1950 году население мира – 2,5 миллиарда человек – произвело 1,5 млн. тонн пластика. В 2016 году число жителей планеты превысило 7 миллиардов человек, и количество пластика достигло 300 миллионов тонн, что обернулось губительными последствиями для морских растений и животных.  Организация Объединенных Наций объявила войну пластику на Всемирном саммите по Мировому океану, который прошел в феврале этого года на индонезийском острове Бали. Тогда был дан старт кампании «Чистые моря» (СleanSeas), в рамках которой правительства призывают разрабатывать меры по сокращению производства пластика, стимулировать промышленность к сокращению пластиковой упаковки и убеждать людей менять свои привычки. Микрогранулы – это крошечные частички пластика, которые используются, среди прочего, в некоторых продуктах для отшелушивания кожи и зубной пасте. Они перечислены в ингредиентах как полиэтилен и полипропилен. Учитывая масштабы загрязнения океанов пластиком, большинство обитателей морей уже заражены пластиковыми отходами либо напрямую, либо через пищевую цепочку, поглощая мелких морских животных. Крупные виды птиц принимают яркие частицы пластика за еду и гибнут, заполняя им желудок. В экологически здоровой среде эти птицы живут 40-50 лет. Сегодня более 30% из них погибают, не дожив и до 10 лет. Каждые пять минут в стране умирает чайка, наглотавшись пластика. Полиэтиленовый пакет не подвержен вторичной переработке и поэтому после его полезной получасовой жизни, именно столько нужно, чтобы донести из супермаркета товар домой, он отправляется в мусорник. А оттуда - на свалку, где будет более 150 лет разлагаться, отравляя при этом окружающую природную среду. Срок, в течение которого он будет приносить вред, в 2,5 миллиона раз длиннее того срока, который принес пользу. Полиэтиленовые пакеты изготавливаются из нефти. Ежегодно более 4 процентов от всей мировой добычи нефти и газа уходит на изготовление полиэтиленовых пакетов. В 2018 году только в столице использовали около 3 млрд пакетов. Один легковой автомобиль мог бы проехать более 1,8 млн километров на потраченную на их изготовление нефть. Мировое сообщество призывает пересмотреть свое отношение к пластику. Вред, наносимый всему живому на планете Земля полиэтиленом, настолько страшен, что от этого невозможно отмахнуться. *** 3 июля 1964 года,в Москве родился Алексей Валерьевич Серебряков - советский, российский и канадский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2010).  Его мать была врачом, отец — авиаинженером. Алексей учился в музыкальной школе по классу баяна и однажды попал на фотографию для репортажа об учебном заведении, который вышел в газете «Вечерняя Москва». Фото попалось на глаза ассистенту режиссёра, искавшему мальчика, похожего на актёра Вадима Спиридонова, и Алексей попал в фильм «Отец и сын», а затем — в советский телесериал «Вечный зов».  Далее он сыграл главную роль суворовца Владимира Ковалёва в картине «Алые погоны». В 1981 году работал актёром в Сызранском драматическом театре имени А. Н. Толстого, после того как не смог поступить в театральный институт имени Бориса Щукина. В 1986 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (мастерская Олега Табакова). В 1986—1991 годах — актёр Театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2000 году Серебряков сыграл криминального авторитета Олега Званцева по кличке «Адвокат» в сериал «Бандитский Петербург».  Следующей крупной работой, вызвавшей широкий резонанс, стала главная роль в сериале 2004 года «Штрафбат». Можно сказать, что за Серебряковым в этот момент окончательно закрепилась репутация человека, который блестяще играет неоднозначных героев в неоднозначных картинах.  С сентября 2009 года — актёр театра «Ленком», играл в мюзикле «Метро» театра «Московская оперетта» и в антрепризном спектакле «Новый». В 2010 году было присвоено звание «Народный артист России». Алексей Серебряков снимался во многих фильмах, на его счету более 170 ролей в кино.  В начале 2012 года эмигрировал вместе с семьёй в Канаду. Причиной отъезда, по словам самого актёра, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями элементарных гражданских прав населения. В интервью 2012 года Серебряков объяснял своё решение следующим образом: «Я перевёз свою семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость — то, чего так недостаёт в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил..." Исполнил главную роль в социальной драме «Левиафан», вышедшей в мировой прокат в 2014 году. За эту актёрскую работу во второй раз в истории отечественного кино был выдвинут на премию Европейской киноакадемии.  О своём герое в этом фильме актёр заявил, что он сдаётся и проигрывает власти, потому что он русский. В 2016 году Серебряков сыграл главную роль в российской адаптации сериала «Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер».  В феврале 2018 года Серебряков высказал своё мнение о положении дел в современной России в интервью Юрию Дудю: «Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 1990-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!» Заявление Серебрякова имело большой резонанс в России, широко обсуждалось в социальных сетях и было негативно оценено многими деятелями культуры и искусства страны, но были и те, кто поддержал актёра. Несколько лет назад Серебряков вместе со своими друзьями актёрами Ириной Апексимовой и Андреем Смоляковым основал фонд помощи детям-сиротам «Время жить».  Алексей Серебряков был знаком с нынешней женой Марией с 1980-х годов, когда она танцевала в Ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Впоследствии Мария уехала работать по контракту в Канаду и там вышла замуж, стала гражданкой Канады. Затем она развелась с мужем, проведя в Канаде семь лет. Была хореографом в Театре имени Вахтангова. В 1990-х годах вышла замуж за Алексея. В семье — трое детей: дочь Марии от первого брака — Даша, братья Степан и Данила были усыновлёны в разных детских домах. |

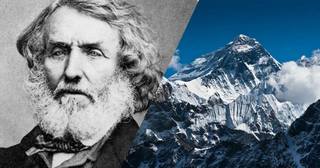

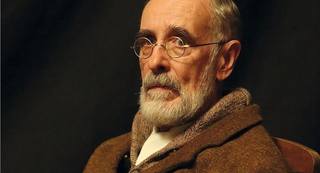

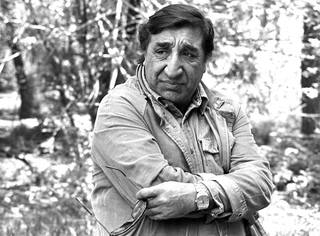

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 4 июля. Литературный праздник День Достоевского существует в Петербурге 10 лет. В этом году, как и другие массовые мероприятия, он будет представлен онлайн.  В программе Музея Достоевского 5 лекций по 13 минут, экскурсии по двум особенно достоевским районам города, новая версия Дефиле героев Достоевского / Dostoevsky Characters Costume Show, видеосюжеты и фильмы музея разных лет. *** 4 июля 1946 года город Кёнигсберг переименован в Калининград.  После смерти "всесоюзного старосты" М. И. Калинина в его честь Кенигсберг Указом Президиума Верховного Совета СССР был переименован в Калининград. Известно, что сам Михаил Иванович к Кенигсбергу не имел совершенно никакого отношения. Калинин тут даже не бывал никогда. Любопытно, что в 1946 году на карте СССР уже были города, названные в честь Калинина - Калинин (ныне - Тверь) и подмосковный Калининград (ныне - Королев).  Напомним, старинный прусский город Кенигсберг был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году. До 1946 года он являлся центром провинции Восточная Пруссия и находился в составе Германии. По решению послевоенной Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе с Кенигсбергом временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Калининградская область полностью признана владениями Советского Союза. *** В тот день родились 4 июля 1790 года - Сэр Джордж Эверест (англ. Sir George Everest) в Крикхауэлл, Поуис, Уэльс — 1 декабря 1866 года, Гринвич, Лондон, Англия — валлийский географ, который занимал пост главного геодезиста Индии с 1830 по 1843 годы.  С 1818 по 1843 годы Эверест работал в геодезической службе Индии, дослужившись до чина полковника. Ему удалось поднять индийскую геодезию и картографию на новый уровень, под его руководством были зафиксированы высочайшие горные вершины Гималаев, однако без измерения их высоты.В 1852 году ученику Эвереста – Эндрю Во удалось определить высоту зафиксированных Джорджем Эверестом гималайских вершин. Он приходит к выводу, что один из этих горных пиков является высочайшей точкой мира. А в 1865 году этой вершине было присвоено имя Эвереста в знак его географических заслуг. Стоит заметить, что сам Эверест был против этого. Однако его именитые коллеги из Королевского географического общества настояли на своём. Татьяна Александровна Еремеева (настоящая фамилия — Битрих; 4 июля 1913, Архангельск — 28 ноября 2012, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1949), народная артистка РСФСР (1972).  Татьяна Еремеева была супругой народного артиста СССР Игоря Ильинского (1901—1987). Познакомились они ещё во время репетиций первого совместного спектакля «Двенадцатая ночь» Шекспира, а официально оформили свои отношения в 1950 году.  Играла на сцене Малого театра.Скончалась на 100-м году жизни 28 ноября 2012 года в Москве. Похоронена рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. Мария Фёдоровна Андреева (урождённая Юрко́вская, в первом браке Желябу́жская; 1868—1953) — русская актриса, общественный и политический деятель, гражданская жена Максима Горького (с 1904 по 1921 год).  После окончательного личного разрыва с Горьким (дружеские отношения сохранялись до конца жизни писателя) у Андреевой завязался роман с сотрудником ГПУ Петром Петровичем Крючковым (моложе актрисы на 17 лет), ставшим по рекомендации Марии Фёдоровны личным секретарём писателя.  Вернувшись на родину, Андреева вскоре рассталась и с Крючковым, а всю свою энергию направила на театральную и общественную жизнь Советской России. Мария Фёдоровна продолжила службу комиссаром театров и зрелищ, к тому же ещё в 1919 году по рекомендации Красина и Горького была назначена комиссаром экспертной комиссии Наркомата внешней торговли по Петрограду. В 1926 году 58-летняя Андреева снова получила правительственное назначение в Берлин, где становится заведующей художественно-промышленным отделом советского торгпредства в Германии. Ей предстояло успешно добывать в Германии твёрдую валюту, необходимую для индустриализации страны, путём продажи реквизированного в России имущества враждебных классов, золота, реквизированного у церкви.В СССР вернулась в 1928 году, но на сцену больше не выходила, Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida; род. 4 июля 1927 года в Субьяко, Лацио, Италия) — итальянская актриса, великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почётного легиона, офицер ордена Искусств и литературы.  Международную славу Лоллобриджиде принесли роли в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа. Вскоре в карьере начинающей актрисы появились главные роли в итальянских фильмах «Алина» (1950), «Город защищается» (1951), «Опасно, бандиты!» (1951). Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине знаменитого французского кинорежиссёра Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952) с великим французским актёром театра и кино Жераром Филипом в главной роли. Французский фильм «Фанфан-тюльпан» завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и сразу же после выхода на экраны достиг беспрецедентной международной популярности, а Джина Лоллобриджида, наряду со своим великим партнёром по фильму Жераром Филипом, стала очень популярной. В 1963 году Джина Лоллобриджида снова снялась у знаменитого французского кинорежиссёра Жана Деланнуа — в фильме «Имперская Венера», ставшем заметным в её карьере, где она снималась со Стивеном Бойдом и Раймоном Пеллегреном. В том же году за главную роль в этом фильме Лоллобриджида получила сразу две престижные премии: премию «Давид ди Донателло» и премию Nastri d’argento (обе — в номинации «Лучшая актриса»), а в 1964 году фильм «Имперская Венера» с её участием стал лауреатом кинопремии «Серебряная лента», которую присуждает итальянская ассоциация кинокритиков. В этом же году снялась в Великобритании с Шоном Коннери в детективе Бэзила Дирдена «Соломенная женщина».  Джина много занимается фотографией, проводит фотовыставки, работает в художественной мастерской. Её фотоальбом «Моя Италия», многократно переизданный, стал своеобразной итальянской энциклопедией. Один из её последних фотоальбомов называется «Дети и животные», а её картины и скульптуры охотно покупают ценители прекрасного. Выставка скульптурных работ знаменитой итальянской актрисы с успехом прошла в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве в 2003 году, которую посетили десятки тысяч людей.  Благодаря уму и красоте, разносторонним талантам, силе воли и трудолюбию Джина Лоллобриджида всегда и во всём добивалась успеха. В настоящее время она практически не снимается, однако ею по-прежнему восхищаются. Актриса живёт одна на своей роскошной вилле под Римом, в её саду, в который вложено немало труда самой хозяйки, насчитывается около 600 различных видов птиц. Джина Лоллобриджида обожает своего внука, ведёт активную светскую жизнь, участвует в благотворительных акциях, по-прежнему предпочитает яркие декольтированные платья, много путешествует, она частый гость и в России. Лембит Ю́ханович У́льфсак ( Lembit Ulfsak; 4 июля 1947, Коэру, Эстонская ССР, СССР — 22 марта 2017, Таллин, Эстония) — советский и эстонский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист Эстонской ССР (1986).  В 1976 году исполнил роль Тиля Уленшпигеля в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Легенда о Тиле». За Ульфсаком закрепилось амплуа романтика и чудака после исполнения роли Мистера Эй в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» режиссёра Леонида Квинихидзе[4]. В 1984 году актёр сыграл роль Ханса Кристиана Андерсена в фильме Кшиштофа Градовского «Академия пана Кляксы», в 1985 году — Жака Паганеля в фильме «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина.  В российском кино часто исполнял роли эстонцев, из которых наиболее заметные — начальник полиции Неуманн в сериале «Исаев» (2009) режиссёра Сергея Урсуляка и главврач роддома Теппе в фильме «Конец прекрасной эпохи» (2015) режиссёра Станислава Говорухина. В 2013 году снялся в фильме «Мандарины» грузинского режиссера Зазы Урушадзе в роли старика Иво, живущего в эстонском поселении в Абхазии, укрывающего в своём доме двух раненых солдат из враждующих лагерей. В 2015 году фильм был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Скончался 22 марта 2017 года от рака на 70-м году жизни в Таллине. Фрунзе (Фрунзик, Мгер) Мушегович Мкртчян, 4 июля 1930, Ленинакан — 29 декабря 1993, Ереван) — советский, армянский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1978).  Родился 4 июля 1930 года в Ленинакане (ныне — Гюмри), в многодетной семье армянских беженцев, спасшихся от геноцида. Родители работали на текстильном комбинате. У Мкртчяна было два имени. Первое — Мгер, так его звали дома. Официальное имя — Фрунзе — ему дали в честь знаменитого героя гражданской войны Михаила Фрунзе (по свидетельству младшего брата Альберта, в одном паспорте артиста было написано «Фрунзе Мкртчян», в другом — «Мгер Мкртчян».В детстве имел прозвище «Нос». Выразительное лицо, обаяние, харизма - весь комплект. Всегда грустные глаза. Бог наделил необычной внешностью - в детстве сверстники издевались - однозначно компенсировал талантом. Но где-то промахнулся с балансом - не дал душевного равновесия. C 1945 года работал помощником киномеханика в клубе текстильного комбината Ленинакана, в свободное время там же играл в самодеятельном драматическом кружке. В 1945—1946 годах учился в студии Ленинаканского театра им. Асканаза Мравяна (ныне Гюмрийский драматический театр им. Вардана Аджемяна). С 1947 года — актёр этого театра.  Выступал в качестве театрального режиссёра, ставил спектакли в Армении и за рубежом. В последние годы жизни занимался созданием своего театра (ныне — Ереванский театр имени Мгера Мкртчяна). На больших экранах страны появилась легендарная кинокомедия «Кавказская пленница» Гайдая. Зрители отлично помнят Фрунзе в роли дяди главной героини – Джабраила. Интересно, что роль жены Джабраила тогда сыграла вторая супруга артиста - Донара. Тот же 1966-ой подарил Мкртчяну ещё одну замечательную роль, принёсшую актёру дополнительную известность. Фрунзе сыграл одного из трёх симпатичных бандитов в картине Ролана Быкова «Айболит-66». Теперь Фрунзе Мкртчян был знаменит на всю страну и считался лучшим комедийным артистом страны. Первая половина 70-х стала не самой лучшей в карьере артиста. Из-за болезни жены Фрунзе отказался от многих хороших ролей. Но вот вторая половина 70-х порадовала почитателей таланта Фрунзика. На экраны вышла новая комедия Данелии «Мимино». Замечательная, яркая и светлая картина, где Мкртчян с Вахтангом Кикабидзе сыграли в дуэте. Множество фраз из фильма становятся крылатыми, а сама картина собирает у кинозалов огромные очереди. Романтичного артиста с комедийным талантом и грустными глазами любили все без исключения. В настоящей жизни Фрунзика, "закулисной", не экранной, смеяться и радоваться было нечему. Артист, моментально возлюбленный страной, был женат вторым браком на шизофреничке. Ее звали Дамира. Актриса, она родила ему дочь Нунэ и сына Вазгена, и диагноз был известен не сразу. А как стал известен - уже было поздно. Врачи в Союзе помочь не могли, возили лечиться в Европу, в психиатрическую клинику. Пока тьма сгущалась, Нунэ уехала в Аргентину - вышла замуж. Остался Вазген - свет в окне. Но сыну передалась болезнь матери. Фрунзе женился еще раз - не получилось. Брак распался. Висел злой рок, очень злой, отборный. Словно за Божий тот дар таланта требовалась особая плата. Народный артист СССР Хорен Абрамян, хорошо знавший Фрунзика, сказал как-то страшное. Сказал: тот откровенно желал смерти, рвался к ней и мечтал о ней, "жестоко гася в себе жизненные инстинкты". Пил сурово, на износ и на измор.Фрунзик умер 29 декабря в 1993 году 29 декабря в Ереване. 63 года. Инфаркт. На похороны пришли тысячи людей. Дочь погибла в автокатастрофе. Сын умер от цирроза печени - в 33. Дамира (с которой они сыграли супругов в чудесной "Кавказской пленнице") четверть века провела в "желтом доме", где и скончалась. (22 июня [4 июля] 1815,в Москва родился Павел Андреевич Федотов - русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в русской живописи.  Павел Андреевич Федотов родился в Москве 22 июня 1815 года в семье Андрея Илларионовича Федотова, служившего в армии во времена Екатерины и получившего при выходе в отставку чин поручика и дворянство[1], впоследствии обедневшего титулярного советника, и его жены Натальи Алексеевны Калашниковой. Крещён 3 июля в церкви Харитония в Огородниках, Никитского сорока. Помимо Павла, в семье было ещё несколько детей.  В 11 лет был определён отцом в Первый Московский кадетский корпус, где благодаря хорошим способностям и примерному поведению обратил на себя внимание начальства. В 1830 году был произведён в унтер-офицеры, а в 1832-м — в фельдфебели, и в том же году окончил курс с отличием, причём по заведённому обычаю его имя было внесено в список на почётной мраморной доске в актовом зале корпуса. Его любимыми предметами были математика и химия, но в свободное от учёбы время он любил рисовать. Летом 1837 года великий князь, вернувшийся в Санкт-Петербург из поездки за границу для лечения, посетил Красносельский лагерь, где обожавшие его гвардейцы встретили князя шумной овацией. Живописность встречи князя с военными произвела на Федотова большое впечатление, и всего за 3 месяца художник написал акварельную картину «Встреча великого князя» (для написания этой картины впервые за всё время службы Федотов получил отпуск. Картина была показана великому князю, который пожаловал художнику бриллиантовый перстень. Результатом чего было и высочайшее повеление: «предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 руб. ассигнациями в месяц». Павел Андреевич долго раздумывал, воспользоваться ли ему царской милостью, но, наконец, подал прошение об отставке, и 3 января 1844 года был уволен с производством в чин капитана и правом носить военный мундир. Расставшись с эполетами, он очутился в тяжёлых жизненных условиях: на скудную пенсию в 28 рублей 60 копеек в месяц (что равнялось 100 ассигнационным рублям), пожалованную государем, надо было содержать себя, помогать впавшей в нужду семье, нанимать натурщиков, приобретать материалы и пособия для работы. Но любовь к искусству поддерживала в Федотове оптимизм, помогала ему бороться с трудными обстоятельствами и настойчиво идти к намеченной цели — стать настоящим художником. Выйдя в отставку, в первое время Павел Андреевич избрал для себя батальный жанр как область искусства, в которой уже успешно попробовал свои силы и которая в николаевскую эпоху сулила почёт и материальное обеспечение. Остроумие, тонкая наблюдательность, умение подмечать типичные черты людей разных сословий, знание обстановки их жизни, способность передать характер человека — все эти свойства таланта, ярко проявлявшиеся в рисунках Федотова, указывали на то, что истинным призванием художника являлась жанровая живопись. В этом выборе художнику отчасти помогло письмо баснописца Крылова, который видел некоторые работы Федотова и посоветовал ему заняться жанровой живописью. Послушавшись этого совета, по имевшимся в его альбоме наброскам Павел Андреевич написал маслом одну за другой две картины: «Свежий кавалер» (1848, другое название: «Утро чиновника, получившего первый крест») (1846)  и «Разборчивая невеста» (1847, на сюжет басни Крылова).   «Сватовство майора» Академическая выставка 1848 года доставила Павлу Андреевичу, кроме почёта и известности, небольшое улучшение материального положения: в дополнение к пенсии государственного казначейства было отпущено по 300 руб. в год из суммы, ассигнуемой кабинетом Его Величества на поощрение достойных художников. В 1851 году, чтобы заработать денег, художник принялся за композицию «Возвращение институтки в родительский дом», незаконченную им и заменённую другим сюжетом: «Приезд Николая I в патриотический институт», также оставшимся разработанным только наполовину. Принципиальность художника наряду с сатирической направленностью его творчества вызвала повышенное внимание цензуры, от Федотова стали отворачиваться меценаты, ранее благоволившие ему. На картине «Вдовушка» (1851, 1852 — второй вариант, Третьяковская галерея, Москва) образ привлекательной молодой женщины, постигнутой великим несчастьем — потерей любимого мужа — полон сожаления об утраченном счастье.  Незавершённые картины «Анкор, ещё анкор!» (1852, Третьяковская галерея, Москва)  и «Игроки» (1852, Музей русского искусства, Киев, Украина) полны чувства фатального абсурда бытия и мыслей о бессмысленности человеческого существования, предвосхищающих тему абсурда в искусстве символизма. Заботы и разочарование вместе с постоянным напряжением ума, рук и глаз, особенно при работе в вечернюю и ночную пору, оказали разрушительное воздействие на здоровье Павла Андреевича. У художника ухудшилось зрение, он стал страдать приливами крови к мозгу, частыми головными болями, состарился не по годам, и в самом его характере происходила всё более заметная перемена: весёлость и общительность сменились задумчивостью и молчаливостью.  Весной 1852 года у Павла Андреевича обнаружились признаки острого психического расстройства. Его поведение отличалось странностью. Вскоре академию известили из полиции, что «при части содержится сумасшедший, который говорит, что он художник Федотов». Друзья и начальство Академии поместили Федотова в одну из частных петербургских лечебниц для душевнобольных, а государь пожаловал на его содержание в этом заведении 500 руб. Несмотря на это, болезнь прогрессировала, и осенью 1852 года знакомые выхлопотали перевод Павла Андреевича в больницу Всех скорбящих на Петергофском шоссе. Здесь Федотов и умер 14 [26] ноября 1852года, забытый всеми, кроме немногих близких друзей. Был похоронен на Смоленском православном кладбище в мундире капитана лейб-гвардии Финляндского полка. Цензурный комитет запретил публиковать известие о смерти Павла Андреевича в печати. При жизни художника не было напечатано ни одного его литературного сочинения. Его поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора», изданная в 1857 году в Лейпциге, была запрещена для распространения в России. В 1936 году прах художника был перезахоронен в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры с установкой нового памятника. |

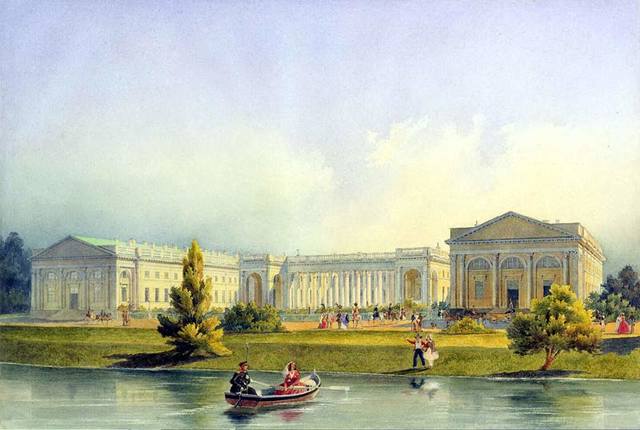

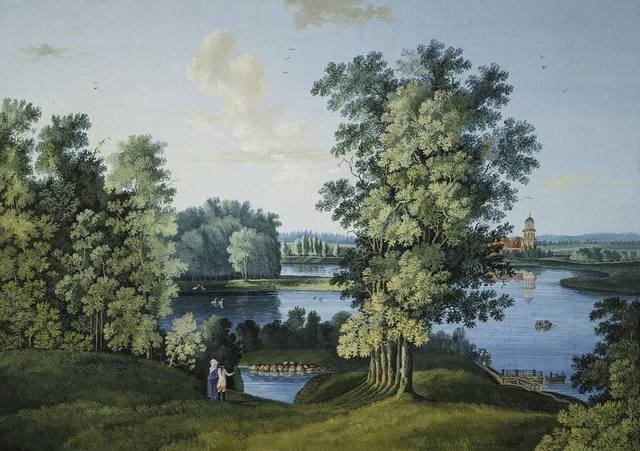

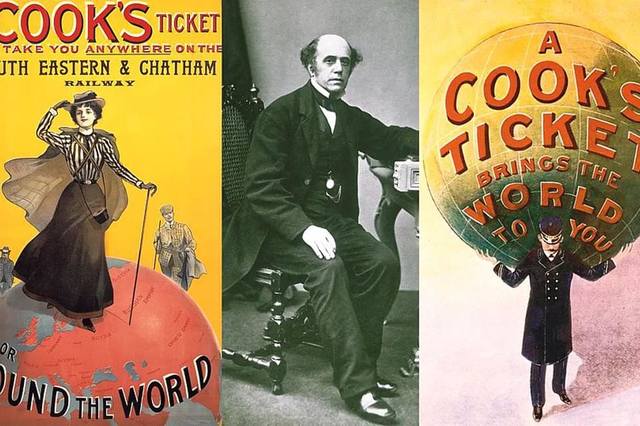

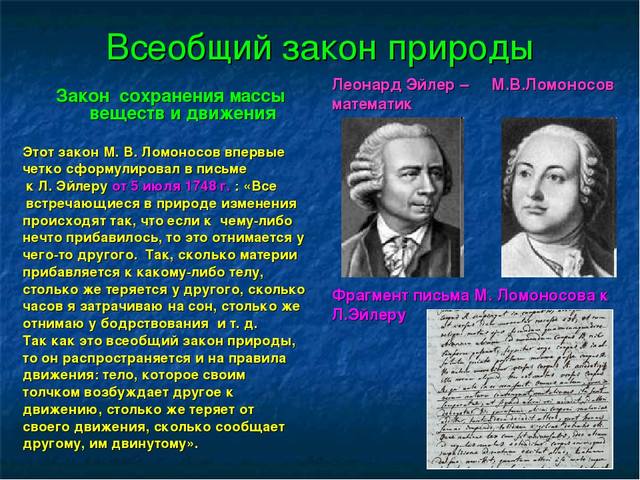

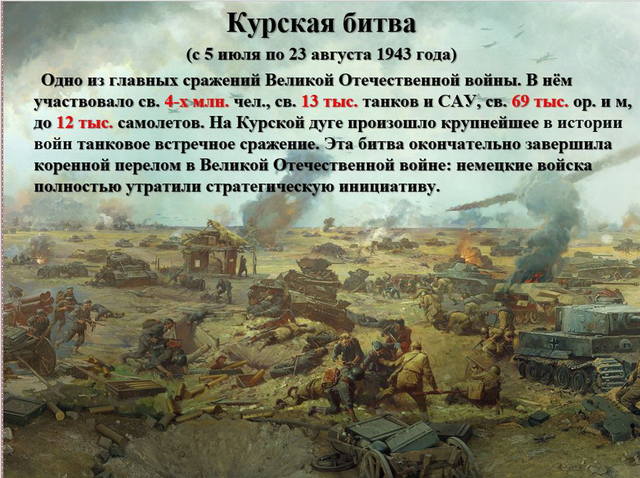

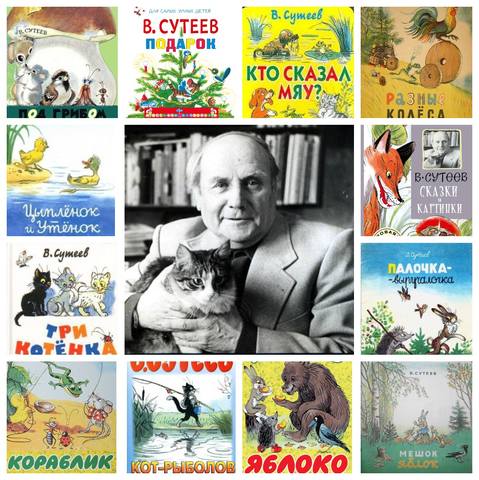

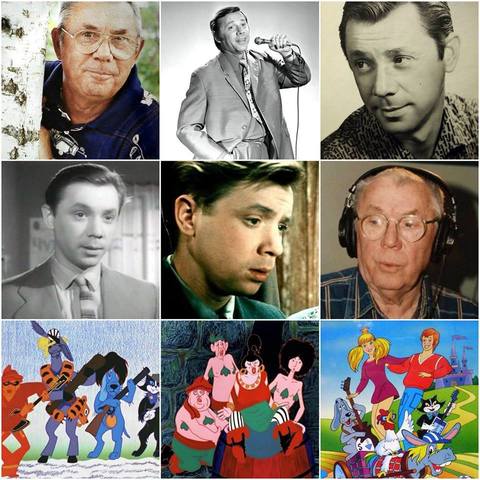

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3935 | 5 июля. 5 июля 1710 года была основана императорская загородная резиденция Царское Село, с 1808 года — город Пушкин.  4 июня (5 июля) 1710 г. Пётр I подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне Сарскую мызу, находящуюся в 25 км от Санкт-Петербурга. Этот день считается днём основания Царского Села.  В начале XVIII в. на землях будущей царской резиденции находилась небольшая шведская усадьба, называвшаяся Сарская мыза («возвышенное место»). В 1702 г. эти территории были освобождены русскими войсками под предводительством сподвижников Петра I графов Б. П. Шереметева и П. М. Апраксина. После изгнания шведов мызу, перешедшую во владение генерал-губернатора освобождённого края А. Д. Меншикова, стали называть Сарским Селом. С помощью Конторы конюшенных дел Меншиков стал вести здесь планомерное хозяйство и заселил усадьбу и окрестные земли артелями плотников и пашенными крестьянами. Однако в 1710 г. Пётр I подарил эти земли своей будущей жене Екатерине Алексеевне. Об этом событии сказано в письме А. Д. Меншикова Копорскому коменданту Лариону Думашеву от 24 июня (5 июля) 1710 г.: «Его Царское Величество соизволил отдать Катерине Алексеевне в Копорском уезде Сарскую и Славянскую мызы с принадлежащими к ним деревнями, со крестьяны и со всеми угодьи, и по получении сего те мызы со всеми принадлежащими к ним деревнями и прочим ей Катерине Алексеевне отдайте, и из окладных книг те мызы выпишите; а что в тех мызах в отдаче будет дворов и пашни, и лесу, и сенных покосов, и всяких угодий о том о всём ведомость пришлите». Этот день положил начало образованию Царского Села.  Ещё при жизни Петра I Екатерина Алексеевна заложила в Царском Селе небольшой парк вокруг новых каменных палат и, отдав часть леса под зверинец, приказала огородить его тыном. В парке посадили ольховые рощи и еловые аллеи, плодовый сад, устроили парники и оранжереи. Расширение Села увеличило число дворцовых служащих, и рядом с резиденцией вскоре выросла слобода. Постройки, стоявшие совсем близко к императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а позже Служительную и Малую улицы. В 1728 г. имение императрицы перешло к цесаревне Елизавете Петровне, развернувшей здесь грандиозное строительство. С 1741 г. Царское Село стало официальной резиденцией русских монархов. Во второй половине XVIII в. велись работы не только по возведению дворца с его парадным двором, но и парковое строительство, постройка гидросооружений и городских жилых домов. В 1808 г. по указу императора Александра I был образован единый город под названием Царское Село, план реконструкции которого разработал архитектор В. И. Гесте. Ко второй половине ХIХ в. население Царского Села достигало 14 тыс. жителей. Уже тогда это был благоустроенный город с железнодорожным сообщением, водопроводом, канализацией, телеграфом, телефоном и радиостанцией.  К началу XX в. Царское Село являлось одним из наиболее благоустроенных городов Российской империи. После революции во дворцах и особняках Царского Села были размещены детские учреждения, а город получил соответствующее название — Детское Село. В 1937 г. город был переименован в Пушкин — в ознаменование столетней годовщины со дня смерти русского поэта.  В 2000 г. Пушкин стал единственным городом России, награждённым флагом почёта Европы. *** 5 июля 1841 года в Англии открылось первое в мире туристическое агентство.  05 июля 1841 г. 173 года назад Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство Томас Кук - изобретатель туризма 5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Будучи бедным баптистом, Кук объявил войну пьяницам и курильщикам. И когда в 1840 году была открыта железнодорожная ветка, связавшая Дерби с Рагби, Томас Кук неожиданно понял, что такое прекрасное изобретение, как железная дорога, необходимо использовать для рекламы трезвого образа жизни. Кук решил нанять поезд, чтобы отвезти на нем "друзей трезвости" из Лейстера в Лафборо на квартальный съезд ассоциации трезвенников южных графств центральной Англии.  570 "друзей трезвости" погрузились в девять открытых вагонов. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе: "Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене". Летом 1845 года Томас Кук организовал первое чисто развлекательное путешествие - без проповедей и воздержаний. Для своего первого путешествия - впрочем, как и для всех последующих, - Кук издал небольшой путеводитель с рассказом обо всех достопримечательностях, которые туристы смогут увидеть. Успех превзошел самые оптимистичные ожидания. Еще во время рекламной кампании спрос на билеты был так высок, что пришлось нанять два поезда вместо одного. Освоив маршруты по Шотландии, Ирландии, Северному Уэльсу и на остров Мэн, Кук пошел дальше. Он предложил нескольким крупным землевладельцам центральной Англии открыть их замки и парки простым людям для осмотра. Кук разработал маршруты по многим европейским городам. В 1865 году он открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев - родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство "Томас Кук и сын", первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Когда в 1892 году основатель туризма умер, его состояние оценивалось в 2497 фунтов - неплохой итог для человека, начавшего работать за 6 пенсов в неделю.  В России имя Кука стало широко известно после того, как С. Маршак упомянул его в своем стихотворении «Мистер-Твистер»: « Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука И вы захотите увидеть мир — Остров Таити, Париж и Памир, — Кук для вас в одну минуту На корабле приготовит каюту, Или прикажет подать самолет, Или верблюда за вами пришлет, Даст он вам комнату в лучшем отеле, Теплую ванну и завтрак в постели. Горы и недра, север и юг, Пальмы и кедры покажет вам Кук. Свое первое кругосветное плавание Кук совершил в 1768-1771 гг. на корабле "Индевор". Его целью был поиск так называемого Южного материка (или Terra Incognita). В ходе этой экспедиции Кук доказал, что Новая Зеландия состоит из двух островов, открыв пролив между ними, который был назван его именем. Имя Джеймса Кука запечатлелось в памяти миллионов россиян благодаря песне Владимира Высоцкого «Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука?». *** 5 июля 1829 года — к западу от Урала нашли первый в России алмаз.  Алмаз — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. В России первый алмаз был найден 5 июля 1829 года на Урале в Пермской губернии на Крестовоздвиженском золотом прииске четырнадцатилетним крепостным Павлом Поповым, который нашёл алмаз, промывая золото в шлиховом лотке. За полукаратный кристалл Павел получил вольную. Павел привёл учёных, участников экспедиции немецкого учёного Александра Гумбольдта, на то место, где он нашёл первый алмаз, и там было найдено ещё два небольших кристалла. За 28 лет дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом в 60 карат. *** 5 июля 1748 года — ученый Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.  Музей М. В. Ломоносова — отдел Музея этнографии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, старейший и ведущий центр изучения наследия М. В. Ломоносова также можно посетить сегодня. Адрес: Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 3. *** 5 июля 1943 года — наступил один из переломных моментов в Великой Отечественной войне — началась Курская битва.  Битва на Курской дуге стала самым крупным танковым сражением в истории; в нем участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. *** 5 июля 1802 года ,в сельце Городок, Вяземский уезд, Смоленская губерния родился — Павел Степанович Нахимов русский адмирал флота (1855).Брат С. С. Нахимова.  Кроме Павла, его родители имели ещё четырёх сыновей — Николая, Платона, Ивана и Сергея. Все братья Нахимовы были профессиональными моряками. Принят в Морской кадетский корпус гардемарином 3 мая 1815 года. Ходил в плавания на бригах «Симеон и Анна» и «Феникс».После окончания кругосветного плавания в 1825 году был назначен в экипаж строившегося в Архангельске 74-пушечного линейного корабля «Азов», командиром которого стал М. П. Лазарев. В 1826 году «Азов» переведён на Балтику. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов командовал корветом «Наварин», трофейным турецким кораблём, носившем ранее имя «Нессабиз Сабах» (вступил в командование в 1829 году). В составе русской эскадры блокировал Дарданеллы. С 1830 года, по возвращении в Кронштадт, продолжил командовать «Навариным», неся службу на Балтике. С января 1834 года служил в Черноморском флоте, назначен командиром 41-го флотского экипажа. Во время Крымской войны, командуя эскадрой Черноморского флота, Нахимов в штормовую погоду обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, и, умело проведя всю операцию, 18 (30 ноября) разгромил их в Синопском сражении 1853 года.  25 февраля (9 марта) 1855 года назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города; в марте произведён в адмиралы. Энергично руководил обороной города. Пользовался величайшим нравственным влиянием на солдат и матросов, звавших его «отцом-благодетелем». 28 июня (10 июля) 1855 года, во время одного из объездов передовых укреплений, был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане. Скончался 30 июня 1855 года. Похоронен в склепе Владимирского собора в Севастополе. *** В 1901 году, в Москве родился Сергей Владимирович Образцов - советский актёр, режиссёр театра кукол, публицист, театральный деятель. Народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1971). Лауреат Ленинской (1984) и Сталинской премии второй степени (1946).  После окончания реального училища К. П. Воскресенского, в 1918—1926 годах учился во ВХУТЕМАС на живописном, а затем на графическом факультете (ученик А. Е. Архипова и В. А. Фаворского). В 1922—1930 годах — актёр Музыкальной студии Московского художественного театра (с 1926 — Музыкальный театр им. народного артиста Республики Вл. И. Немировича-Данченко, ныне Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), в 1930—1936 — актёр МХАТа 2-го. Исполнял преимущественно острохарактерные роли (Предводитель стариков — «Лисистрата» Аристофана, Шут — «Двенадцатая ночь» Шекспира и др.). В 1920 году впервые начал выступления с театральными куклами[6]. К середине 1930-х годов приобрёл известность как эстрадный артист, ставящий номера с куклами в пародийном стиле «романсов с куклами». В 1931 году создал в Москве Центральный театр кукол, которым руководил до конца жизни. Поставил более 70 спектаклей для детей и взрослых.  С 1948 года вместе с театром гастролировал за рубежом. С 1956 года работал также в кино как сценарист и режиссёр, создатель жанра документального киномонолога. В этом же году на киностудии «Союзмультфильм» вместе с Г. Натансоном создал полнометражный кукольный мультфильм «Небесное создание». Сергей Владимирович Образцов умер 8 мая (по другим источникам — 8 марта 1992 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.  Интересные факты. Улица Образцова в Москве названа не в честь Сергея Владимировича, а в честь его отца - выдающегося ученого, инженера-транспортника. Он и сына видел инженером, восхищаясь его способностями к черчению, и с печалью говорил: «Нате вам - в куклы стал играть! Неудачник!» Впрочем, поначалу и сам Сергей не собирался становиться артистом - его с детства привлекала живопись, он страстно хотел стать художником. Но еще он пел - и в юности почти случайно поступил в Музыкальную студию МХАТа к Немировичу-Данченко. Со временем стал участвовать в его спектаклях, отправился на долгие гастроли в Европу и Америку. И одновременно увлекся выступлениями с куклами в кабаре «Мансарда».  Кукол он любил с детства, - оно прошло в компании Бибабо, куклы купленной матерью на Кузнецком мосту в магазине японских товаров (те в начале века были очень дешевы). Она надевалась на руку, и еще совсем маленьким Образцов во время прогулок развлекал на улице случайных прохожих представлениями с ее участием. В кабаре куклы были уже другими: например, две обезьянки обнимались под романс Вертинского, негр рвался в спальню Голубой дамы с розовыми волосами, Титулярный советник напивался с горя водкой, не добившись взаимности от Генеральской дочери. Успех был колоссальным - популярность Образцова с тех пор уже не покидала. Сергей Образцов говорил про своего отца, что тот за всю жизнь «знал одну женщину» - свою жену, в которую был безумно влюблен. Сергей Владимирович, в свою очередь, очень любил свою жену Софью Смыслову, с которой познакомился еще юношей.  Но прожили они только восемь лет: Софья Семеновна умерла при родах. Видимо, она так и оставалась главной любовью Образцова: уже после его смерти (а он прожил 90 лет) его внучка обнаружила в секретере большую фотографию его покойной жены, на которую, оказывается, он смотрел долгие десятилетия. После ее смерти он неожиданно начал курить и выкуривал по сто сигарет в день, избавившись от этой привычки лишь много лет спустя. Она являлась ему в видениях - как-то ночью он проснулся и увидел ее сидящей за столом… Среди поклонников Образцова был Иосиф Сталин. Более двадцати раз артиста приглашали на обеды и приемы в Кремль; Сталин обожал его номера, особенно «Хабанеру». Как-то вождь опоздал на выступление Образцова, войдя в зал, когда сцену заняли другие артисты - и потребовал, чтобы Образцов исполнил «Хабанеру» на бис. Вождь хохотал до слез, глядя на танец Кармен и Хозе, и, отбросив сдержанность, кричал «Молодец! Люблю!» Благодаря этой любви Образцову во времена террора удалось избежать бед. Самый знаменитый спектакль Театра кукол Образцова - «Обыкновенный концерт» - был поставлен вскоре после войны. Вспоминают, что очередь за билетами занимали с пяти часов утра. Пародии на пошлейшие выступления советских артистов в то время выглядели необыкновенно смелыми. С одной стороны, Образцов как раз в это время удостоился Сталинской премии и еще нескольких наград, с другой - у Комитета по делам искусств при Совнаркоме постепенно накопились к спектаклю претензии: «Почему в вашем спектакле нет ни одного положительного героя? Вы считаете, в СССР такие концерты - дело обыкновенное?» В результате Образцову пришлось убрать самого яркого персонажа - Конферансье, и вести спектакль в качестве «положительного героя» самому. Название из-за тех же придирок сменили на «Необыкновенный концерт».  Этот спектакль оказался и в центре настоящей трагедии: в 1953 году театр отправился на гастроли, артистов и кукол должны были везти на транспортном самолете, но в последний момент артистам предложили пересесть на более комфортабельный пассажирский. Они так и сделали. И долетели благополучно - а транспортный самолет, перевозивший кукол, разбился. Никто из пилотов не выжил. Куклы вывалились из самолета во время падения и оказались разбросаны по полю, многие получили повреждения. Трио частушечниц оказалось целым - и именно номер с частушечницами Образцов в память о катастрофе убрал из «Необыкновенного концерта» навсегда. Образцов безумно любил животных. У него дома жил сенбернар, которого щенком привезли из-за границы; жили и сиамские (точнее - тайские) кошки, тоже привезенные из Европы. Они были в России и до этого: когда-то сиамский король подарил 200 кошек Николаю II. Но именно с «образцовских» началась популярность породы в СССР. Кроме того, Образцов обожал птиц и возвел на даче огромную голубятню, в которой жили 120 породистых голубей. Потом у него выявилась сильная аллергия на них - он поднимался на голубятню с нормальной температурой, а когда спускался, градусник показывал 39. Образцову пришлось всех птиц раздать, но голубятню он так и не снес - она осталась своего рода памятником. Когда Образцову исполнилось 90 лет - а было это в июле 1991-го - его юбилей отмечала вся страна. Сам же он переживал и говорил: «Умирать надо в 60 лет». - «Почему?» - спрашивали его. - «Потому что в шестьдесят на похоронах смогут сказать: «Он столько мог бы еще сделать! А сейчас что тут сказать? Я все сделал».  [/img] [/img]НЕСКОЛЬКО РЕПЛИК ИЗ «НЕОБЫКНОВЕННОГО КОНЦЕРТА»  * Честно говоря, меня все время волнует вопрос, не слишком ли я культурен для вас. Не слишком? Очень приятно. * О Западе. С удовлетворением могу отметить, что Запад успешно загнивает. Но не будем на этом останавливаться, это, в конце концов, их нравы. * У виолончели, следовательно, автор, у рояля Виктор Терпеливых, у меня дома... жена! Это я сострил, вы понимаете. * Лишь тот, кто витамины пьет, до самой смерти доживет! * Послушайте кванто-музыкальную конструкцию в трёх частях под названием «Мироосчусчение». Часть первая. «Роздумья». * Финал-апофеоз, который завершается откровенным авторским ультимокредо, выраженном тонко и нежно в монкондо пианиссимо сюсюррандо водобачкового инструмента. * Кто из нас не любит, придя домой после радостного трудового дня на службе, уединиться и попеть хором!  * — Шахерезада Степановна! — Я готова. — Тахр, махр, шухр! Имя Образцова присвоено Государственному Академическому Центральному театру кукол, которым он руководил 60 лет. Рядом с театром его имени в 2006 году установлен памятник. В доме, где жил и работал С.В. Образцов, открыт Музей-квартира. С 2012 году один из теплоходов 305 проекта Московского речного пароходства носит имя «Сергей Образцов». *** 22 июня (5 июля) 1903 года, в Москве родился Владимир Григорьевич Сутеев - русский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Один из зачинателей советской мультипликации.  Родился в семье врача Григория Осиповича Сутеева (1879—1960), выпускника Московского университета, впоследствии доктора медицинских наук, профессора, видного советского дерматовенеролога, миколога, заведующего венерологической секцией Мосгорздравотдела, удостоенного Сталинской премии за вклад в исследование актиномикоза. Мать — Зинаида Васильевна Сутеева. Отец увлекался живописью, пением, выступал с концертами в Благородном собрании. Был близким другом Степана Эрьзи, для которого позировала его жена и который оказал большое влияние на Владимира; уже после смерти Г. О. Сутеева его заметки и воспоминания о друге были изданы в виде книги «Скульптор Эрьзя» Начинал учиться на инженерно-строительном факультете Московского высшего технического училища, но победила страсть к рисованию. Был амбидекстром, то есть одинаково владел правой и левой рукой, причём одновременно одной мог писать, а другой — рисовать. Первую известность получил как художник-карикатурист. В 1924 году поступил на художественный факультет Государственного Техникума Кинематографии (ГТК). Вместе с ним на курсах учились его родной брат Вячеслав Сутеев (1904—1993), а также двоюродный брат Дмитрий Боголепов (1903—1990) — впоследствии режиссёры научно-популярного кино. Ещё во время учёбы Владимир примкнул к экспериментально-производственной группе мультипликаторов при техникуме (Юрий Меркулов, Николай Ходатаев, Зенон Комиссаренко, Даниил Черкес). Дебютировал в качестве мультипликатора в фильме «Китай в огне» (1925), где впервые был применён альбомный метод мультипликации. В 1931 году поставил первый советский оригинальный звуковой мультфильм «Улица поперёк». Вместе со Львом Атамановым и Дмитрием Бабиченко разрабатывал серийного персонажа — Кляксу. В 1935 году перешёл в коллектив Виктора Смирнова (вначале в Экспериментальную мультмастерскую при Главном управлении кинофотопромышленности (ГУКФ), затем — на «Мосфильм»), где работал, числясь в титрах художником, фактически же выполняя и режиссёрские функции. С 1936 года — на киностудии «Союзмультфильм».  С началом Великой Отечественной войны успел поставить несколько учебных фильмов на студии «Воентехфильм», после чего ушёл на фронт. В составе 159 стрелковой дивизии участвовал в боях на Юго-Западном фронте, в сентябре 1941 года попал в окружение, освобождён в марте 1942 года. В звании лейтенанта воевал до последнего дня, принял участие в Белорусской операции. В 1948 году неожиданно прекратил режиссёрскую деятельность и уволился со студии, не закончив картины «Охотничье ружьё» (завершена Пантелеймоном Сазоновым). Его внезапный уход родные и коллеги связывали с неразделённой любовью к мультипликатору Татьяне Таранович, которая присоединилась к коллективу в 1946 году. Она была моложе Сутеева на 13 лет, состояла в браке и имела дочь. Сохранились сотни писем Сутеева, адресованные Таранович. Лишь 37 лет спустя Татьяна и Владимир — на тот момент оба вдовцы — поженились. Ей было 67, ему исполнилось 80. «Молодые» прожили в счастливом браке 10 лет и умерли в один год. В дальнейшем Сутеев сотрудничал с «Союзмультфильмом» преимущественно как сценарист. Написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы.  С 1947 года работал в Детгизе. Иллюстрировал множество детских сказок советских писателей: Чуковского, Маршака, Михалкова. Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли книги: Д. Родари «Приключения Чиполлино» (сутеевские персонажи этой сказки стали образцом для детских игрушек), норвежского писателя А. Прейсена «Весёлый Новый год», венгерского писателя Агнеш Балинт «Гном Гномыч и Изюмка», английской писательницы Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». А в 1952 году вышла первая книжка за авторством Сутеева, «Две сказки про карандаш и краски». Чуковский приветствовал её появление рецензией в «Литературной газете». Иллюстрации Владимира Григорьевича Сутеева часто используются для оформления детских садов, детских лечебных учреждений, столовых, магазинов, детских уголков и так далее. Печатаются на полотенцах, носовых платках и других товарах для детей. В настоящее время иллюстрации Сутеева издаются также в виде открыток.  Скончался 8 марта 1993 года. Похоронен на Никольском кладбище г. Балашиха. |