⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 * 24 25 26 27 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 13 мая. Всемирный день одуванчика.  Цветущий одуванчик – это не только один из главных символов весны и гроза любого садовода. Блюда из одуванчиков по достоинству оценят как любители здорового образа жизни, так и кулинарные экспериментаторы. Рецепты угощений из одуванчиков очень разные – этот цветок добавляют в салаты, супы, десерты, из него делают варенье, вино и даже пиво. Отличный способ побаловать родных чем-то удивительным, разнообразить домашнее меню, и добавить витаминов в ваш весенний рацион! *** День Черноморского флота.  Вот уже более 2 веков Черноморский флот обороняет южные границы нашей необъятной Родины. Фактически сразу после присоединения Крыма Екатерина II подписала особый указ об основании легендарного Черноморского флота, принимая во внимание важность данной территории.  В 1996 г. день 13 мая стал официальным праздником всех «морских волков», служащих на его подводных лодках, военных катерах и противолодочных кораблях. Конечно, ими одними состав флота далеко не исчерпывается – сегодня это разнообразные по типу и назначению современные, оснащенные высокотехнологичным вооружением мощные суда, без отдыха бороздящие просторы Черного моря. 2,5 тысячи кораблей имеют воздушную и сухопутную поддержку, такую как береговые войска, противолодочная, истребительная и ракетоносная авиация. Определенные суда не имеют по своим характеристикам аналогов в мире, это настоящая гордость страны! Севастополь – главная база флота. Именно сюда (ранее бухта и город Ахтиар) по приказу императрицы в 1783 г. были передислоцированы некоторые корабли Азовской и чуть позже Днепровской флотилий. Недостаточно благозвучный Ахтиар был переименован в Севастополь, что означает «Величественный», и с тех пор город играет огромную роль для всего ВМФ России. *** День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.  Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 6 февраля 1807 году в родовом имении отца, селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествии по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни; с ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее: оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние — не только в науках, но и в рисовании, и музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств А. Н. Оленина; здесь, на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с А. Пушкиным, К. Батюшковым, Н. Гнедичем, И. Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлениям. В поисках «вечной собственности для вечного человека» он постепенно пришел к малоутешительному выводу: значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об Истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что, предоставленное произвольному толкованию отдельного человека, Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению Православной веры по писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное и величественное согласие, стали для него ручательством их верности.  Дмитрий Брянчанинов посещает богослужения в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот в жизни произвело знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение «света» и недовольство своих родителей, в 1827 года уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года он был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году Владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1861 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни (1867) он отдал работе над духовными сочинениями. Неоценимо значение сочинений святителя Игнатия, – живого опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и Предания Православной Церкви. Богословское наследие святителя Игнатия было принято читателями с большой любовью и благодарностью. Интерес к личности и бессмертным творениям епископа Игнатия не угасает и в наши дни. Святитель Игнатий Брянчанинов является лучшим духовным руководителем, лучшим примером того, как в жизненном водовороте человек может сохранить верность Христу, возгревая постоянно в сердце своем огонь любви и преданности Богу.  Епископ Игнатий канонизован Поместным Собором Русской Православной Церкви (Троице-Сергиева Лавра, 6–9 июня 1988). Его святые мощи покоятся в Свято-Введенском Толгском монастыре Ярославской Епархии. Частица их была принесена в Ставрополь Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во время первого визита Предстоятеля Русской Православной Церкви на Кавказ в августе 1994 года. *** Первый столовый нож появился во времена Д’Артаньяна. Конечно, выдающийся гасконец не имел к нему прямого отношения. Зато имел его злейший друг кардинал Арман дю Плесси, которого все поклонники Дюма называли просто — Ришелье. Именно по его указу на королевских трапезах Людовика XIII стали подавать ножи с затупленными кончиками.  Хозяева не предоставляли столовые приборы для своих гостей в средние века в Европе. Большинство людей носили свои ножи в ножнах, прикрепленных к их поясам. Эти ножи были узкими, а их острые концы использовались для того, чтобы накалывать пищу, чтобы поднять ее ко рту. Однако вскоре после того, как ножи были приняты для использования в качестве столового прибора, они продолжали использоваться в качестве оружия. Таким образом, многоцелевой характер ножа продолжал представлять угрозу опасности за обеденным столом. Однако, как только вилки стали использоваться как более эффективный способ собирать еду, больше не было необходимости в опасном остроконечном наконечнике «обеденного ножа».  3 мая 1637 — кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал придворным закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож. Сначала это стало предметом шуток французской знати, а чуть погодя, при следующем монархе, привело к официальному рождению нового столового прибора. До осторожного Ришелье дворяне Европы ели с помощью двух ножей. Один нож использовался, собственно, как нож, а второй — в качестве вилки, которую к тому времени в Европу ещё не завезли.Представьте себе картину, как придворный вельможа ухаживает за своей дамой, подавая ей особо аппетитные куски пищи на кончике ножа прямо в рот. Сейчас это вызвало бы оторопь, а тогда было даже удобно — у дамы оставались свободны обе руки. Ведь то, что не надо было резать, ели руками.  Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё — кардинал Римско-католической церкви,аристократ и государственный деятель Франции. Кардинал Ришельё был государственным секретарём с 1616 года и главой правительства (главным министром короля) с 1624 года до своей смерти в 1642 году. В 1669 году король Франции Людовик XIV постановил, что все заостренные ножи, которые используются за обеденным столом были «незаконными». Он приказал отшлифовать все острие ножа, как те, которые используются сегодня…, чтобы уменьшить насилие! Многие ножи были разработаны с ручками, похожими на «пистолетные». Лезвие таких ножей изгибалось назад, так что запястье не нужно было искривлять, чтобы доставлять пищу в рот!  Рождение «тупого» ножа в Европе оказало длительное влияние на американский обеденный этикет. В начале XVIII века в Америку было импортировано очень мало вилок. Тем не менее, ножи все еще импортировались, а их концы становились все более тупыми. Из-за того, что у американцев было очень мало вилок, чтобы пообедать без ножей с остроконечными наконечниками, они были вынуждены использовать ложки вместо вилок. Использовали ложку, чтобы стабилизировать еду во время резки, затем брали ложку в другую руку, чтобы взять пищу и съесть. *** 13 мая 1221 года родился Александр Невский - князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский полководец.  Родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залесский. Был сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича. В 1225 году по решению отца в биографии Невского произошло посвящение в воины. В 1228 году вместе со старшим братом был перевезен в Новгород, где они стали княжичами новгородских земель. В 1236 году, после отъезда Ярослава, стал самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, литовцев.  В 1239 году Александр женился на дочке Брячислава Полоцкого, Александре. У них было пятеро детей – сыновья: Василий (1245 – 1271, новгородский князь), Дмитрий (1250 – 1294, новгородский, переяславский, владимирский князь), Андрей (1255 – 1304, костромской, владимирский, новгородский, городецкий князь), Даниил (1261 – 1303, московский князь), а также дочь Евдокия. Биография Александра Невского знаменательна большим количеством много побед. Так, в июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда Александр напал на шведов на Неве и победил. Именно после этой битвы князь получил почетное прозвище «Невский».  Когда же ливонцы взяли Псков, Тёсов, подобрались к Новгороду, Александр снова разбил врагов. После этого напал на ливонцев (немецких рыцарей) 5 апреля 1242 года и тоже одержал победу (знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере). Европейцам было нанесено серьезное поражение. Они отдали князю часть Прибалтики и 10 лет не вторгались в пределы русских земель. После смерти отца в 1247 году Александру в правление достался Киев и «Вся земля Русская». Киев на то время был разорен татарами, и Невский решил остаться жить в Новгороде. Князь на протяжении 6 лет отражал нападения врагов. Затем он уехал из Новгорода во Владимир и стал княжить там. В то же время войны с западными соседями продолжились. В военных походах князю помогали его сыновья – Василий и Дмитрий.  Отношения с Ордой в конце-концов установились в форме союза, где русский князь занимал подчиненное положение. Александр Невский получил ярлык на княжение от монгольского хана, чьи воины помогли ему занять великокняжеский престол. Отказавшись от союза с папой римским (на условиях перехода в католичество) Александр Невский все силы бросил на отражения натиска европейце на западные границы Руси.  В 1262 году вспыхнуло антиордынское восстание. Были убиты баскаки (собиратели дани) и чтобы отговорить хана Берке от нового похода на Русь, Александр Ярославич отправился в ставку хана. Вернулся оттуда он уже больным и вскоре умер, приняв перед смертью схиму. Согласно канонической версии, Александр Невский рассматривается как святой, как своего рода золотая легенда средневековой Руси. В XIII веке Русь подверглась ударам с двух сторон — католического Запада и монголо-татар. Александр Невский, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипломата, заключив мир с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение с Запада, одновременно защитив православие от католической экспансии. Эта трактовка официально поддерживалась властью как в дореволюционные, так и в советские времена, а также Русской православной церковью. Идеализация Александра достигла зенита перед Великой Отечественной войной, во время и в первые десятилетия после неё. В популярной культуре этот образ был запечатлён в фильме 1938 года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна. |

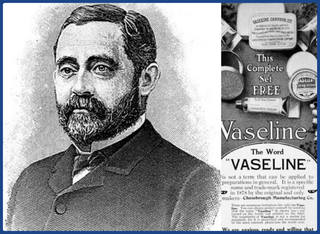

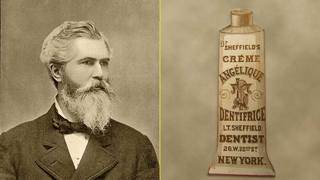

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 14 мая. День вежливости.  А вежливым быть очень просто: Будь добрым – обычный совет, Не важно, какого ты роста И сколь тебе уже лет. С раннего детства родители учат нас быть вежливыми и добрыми.Что же такое вежливость? Зачем люди используют вежливые слова? Откуда появились эти слова и что они обозначают? Мы можем многого не знать, но о вежливости знает каждый из нас. Знающего человека на Руси называли «вежа», вот от него-то и произошло сначала слово «вежество», а потом «вежливость». Вежливость - повседневное уважение и открытая доброжелательность по отношению к тем людям, с которыми приходится встречаться дома и на учёбе, на работе и в общественных местах. Уважение - это почтительное отношение к людям, основанное на признании и достоинств. Вежливый, культурный человек соблюдает правила приличия, умеет выслушать другого, уважительно, тактично разговаривает с людьми. Всё это нормы (правила) морали. *** 14 мая 1878 года название «вазелин» запатентовано как торговая марка. Это средство изобрёл эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.  Если заглянуть в словарь, то мы увидим сухое определение: вазелин – светло-желтое или бесцветное жироподобное вещество, смесь тяжелых углеводородов (парафина, церезина, петролатума и т.д.). Получают расплавлением углеводородов в масле с последующей очисткой смеси серной кислотой и отбеливающей глиной. Открытию вазелина помогли именно нефтяники. Все началось с того, что бруклинский химик Роберт Август Чезбро решил отправиться в Пенсильванию, чтобы заняться нефтяным бизнесом. Там он обратил внимание на пастообразное вещество, похожее на парафин, которое постоянно налипало на бурильные трубы и забивало насосы. Единственным плюсом загадочного вещества без названия в то время была его удивительная ранозаживляющая способность.  В Бруклин Чезбро вернулся с образцами этого вещества для дальнейших исследований. В ходе экспериментов ему удалось выделить из субстанции основное действующее вещество. Причем химик проводил все эти эксперименты на себе: он наносил на собственную кожу огромное количество мелких и крупных порезов и ожогов, наблюдал за их заживлением. «Нефтяное желе» просто творило чудеса. В 1878 г. Чезбро первым в истории начал производство вазелина. Он долго пытался продавать ее в аптеках под названием «Нефтяная смазка», но покупатели с недоверием относились к такому продукту. И тогда Чезбро придумал гениальный ход: он назвал свой новый продукт вазелином от немецкого названия воды «wasser» - и греческого «elaion» - оливковое масла, это наименование прижилось и смазка стала популярным. Вазелин очень быстро приобрел огромную популярность и даже стал практически незаменим, т.к. использовался в самых неожиданных сферах жизни.  Его применяли при воспалениях, ссадинах и ожогах. Основным компонентом первых помад и туши для ресниц был вазелин. Долгое время это было самое надежное увлажняющее средство. Рыбаки наносили вазелин на крючки для привлечения рыбы. Актрисы рисовали вазелиновые слезы, что из зала смотрелось очень естественно. Зная о том, что вазелин не замерзает, арктический исследователь Роберт Пири брал его с собой на Северный полюс, чтобы предотвратить появление трещин на коже и ржавчины на оборудовании. Поскольку даже во влажном, жарком тропическом климате вазелин не прогоркает, коренные жители долины Амазонки применяли его при приготовлении пищи, намазывали на хлеб и даже использовали для обмена в качестве денег. Домохозяйки Новой Англии использовали вазелин для полировки и очищения деревянной мебели от пятен. Как выяснилось, он давал вторую жизнь старым изделиям из пересохшей кожи. Фермеры обрабатывали им металлический инвентарь, чтобы тот не ржавел. Художники наносили толстый слой вазелина на пол, чтобы он меньше пачкался краской. Вазелин удивительным образом развивал фантазию. Девушки из команд поддержки американского футбола наносили вазелин на зубы, чтобы мимические мышцы лица не так уставали от постоянной улыбки. Пловцы на дальние дистанции мазали вазелином тело, лыжники наносили на лицо, а бейсболисты – на перчатки, чтобы размягчить неподатливую кожу. Сегодня вазелин не так популярен, но по-прежнему применяется в медицине и косметологии, а также в качестве антифрикционных смазок (для механизмов артиллерийских систем, облегчения спуска кораблей на воду), как мягчитель резин, для заливки и пропитки конденсаторов. Выпускают также ветеринарный вазелин. Кстати, и в состав жевательной резинки в 50-е годы входил вазелин. До сих пор непонятно, как человечество избавилось от вазелиновой зависимости. |

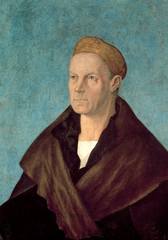

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 15 мая. День калейдоскопов.  *Подзорная труба - отличнейшая штука,но только вот беда: есть у неё предел, И пусть с ней плавал Дрейк, она была у Кука,подзорная труба осталась не у дел; Ведь есть калейдоскоп - прекрасное решенье,в нём можно рассмотреть и пальмы, и Квебек, Дельфинов и китов, говорунов на Плюке,и тех, кто где-то там скучает по тебе: Никто не достигал границ воображенья - в нём плавать можно век. А можно пять веков. Возьми калейдоскоп в часы хандры и скуки - увидишь, как от них избавиться легко.* *** 15 мая 1846 года основано Императорское Русское археологическое общество. Основано в Санкт-Петербурге в 1846 году. Оно обязано своим возникновением известным нумизматам Бернгарду Кёне и Якобу Рейхелю.  Борис Васильевич Кёне и его баронский герб в Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи.Кёне - создатель герба Российской империи.  Рейхель Яков (Якоб) Яковлевич.Известный медальер, гравер, нумизмат, коллекционер монет и медалей. Один из членов основателей Санкт-Петербургского археолого-нумизматического общества. По примеру западноевропейских учёных было решено образовать археологическое общество, «посредством которого бы любители археологии и нумизматики могли бы находиться в постоянных сношениях и, сообщая взаимно плоды разысканий и трудов своих, принести некоторую пользу наукам в отечестве, распространяя в оном и вне пределов Империи полезные сведения о фактах археологии и нумизматики» (из первого отчёта общества за 1846 год). 15 мая 1846 года при содействии и поддержке президента Академии художеств Максимилиана Лейхтенбергского (ставшего также первым президентом общества) получено разрешение императора на утверждение «Статутов Археологическо-нумизматического общества».  Новое общество поставило себе целью «не только изучение классической археологии в собственном её смысле, но и в особенности археологии и нумизматики новейших времен, стран Западных и Восточных. Члены общества исследовали памятники Северо-Западного края России и Ладожской крепости. В структуре Общества возникли три отделения: Русской и славянской археологии, Восточной археологии и Древней археологии. Общество внесло фундаментальный вклад в развитие исторических и вспомогательных исторических наук. *** 15 мая 1891 родился Михаил Булгаков - русский писатель, драматург , театральный режиссёр.  Михаил Афанасьевич Булгаков родился в семье преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и его жены Варвары Михайловны. Был старшим ребенком в семье и имел еще шесть братьев и сестер.  В 1901- 1909 годах учился в Первой киевской гимназии, окончив которую, поступил на медицинский факультет Киевского университета. Там учился в течение семи лет и подал рапорт для службы врачом в морском ведомстве, но по состоянию здоровья получил отказ. В 1914 году с началом Первой мировой войны работал врачом в прифронтовых госпиталях в Каменец-Подольске и Черновицах, в Киевском военном госпитале. В 1913 году венчался с Татьяной Николаевной Лаппа. . Распался не позднее октября 1924 года. Развод оформлен в марте 1925 года. Являлась прототипом персонажа Анны Кирилловны в рассказе «Морфий».  31 октября 1916 года получил диплом «в степени лекаря с отличием». В 1917 году впервые употребил морфий для снятия симптомов прививки от дифтерии и пристрастился к нему. В этом же году побывал в Москве и в 1918 году вернулся в Киев, где начал частную практику врача-венеролога, перестав употреблять морфий. В 1919 году во время Гражданской войны Михаил Булгаков был мобилизован как военный врач сначала в армию Украинской народной республики, затем в Красную армию, потом в Вооруженные силы Юга России, потом перешел в Красный крест. В это время начал работать как корреспондент. 26 ноября 1919 года был впервые напечатан фельетон «Грядущие перспективы» в газете «Грозный» с подписью М.Б. Заболел тифом в 1920 году и остался во Владикавказе, не отступив в Грузию вместе с Добровольческой армией. В 1921 году Михаил Булгаков переезжает в Москву и поступает секретарем на службу в Главполитпросвет при Наркомпросе, которым руководит Н.К. Крупская, жена В.И. Ленина. В 1921 году после расформирования отдела сотрудничает с газетами «Гудок», «Рабочий» и журналами «Красный журнал для всех», «Медицинский работник», «Россия» под псевдонимом Михаил Булл и М.Б., пишет и публикует в 1922 -1923 годах «Записки на манжетах», участвует в литературных кружках «Зеленая лампа», «Никитинские субботники». В 1925 году женится на Любови Евгеньевне Белозерской. Развод оформлен 3 октября 1932 года. Автор книги о жизни с Булгаковым «О, мёд воспоминаний».  В этом году написаны повесть «Собачье сердце», пьесы «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных», опубликованы сатирические рассказы «Дьяволиада», повесть «Роковые яйца».  В 1926 году с большим успехом была поставлена пьеса «Дни Турбиных» во МХАТе, разрешенная по личному указанию И.Сталина,14 раз посещавшего ее. В театре им. Е.Вахтангова с большим успехом состоялась премьера пьесы «Зойкина квартира», которая шла с 1926 по 1929 годы. М.Булгаков переезжает в Ленинград, там встречается с Анной Ахматовой и Евгением Замятиным и несколько раз вызывается на допросы в ОГПУ по поводу своего литературного творчества. Советская пресса интенсивно ругает творчество Михаила Булгакова – за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и положительных.  В 1927 году написана пьеса «Бег».  В 1929 году Михаил Булгаков знакомится с Еленой Сергеевной Шиловской, ставшей его третьей женой в 1932 году.Хранительница его литературного наследия. Основной прототип Маргариты в романе «Мастер и Маргарита».  Через год после заключения брака Елена Сергеевна по просьбе мужа начала дневник, который вела в течение 7 лет до последних дней жизни Михаила Афанасьевича. При чтении дневника поражает один факт: в совместной жизни Елены Сергеевны и Булгакова не было ни одной ссоры. Это удивительно, если учесть, как тяжело складывались порой обстоятельства. Они действительно были созданы друг для друга: в Елене Сергеевне писатель обрёл не только настоящего друга и возлюбленную, но и свою музу, литературного секретаря и биографа, преданную и неутомимую сотрудницу. В 1929 году произведения М. Булгакова перестали печататься, пьесы были запрещены к постановке. Тогда 28 марта 1930 года он написал письмо советскому правительству с просьбой либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать во МХАТе в Москве. 18 апреля 1930 года Булгакову позвонил И. Сталин и порекомендовал обратиться во МХАТ с просьбой о зачислении. 1930–1936-е годы Михаил Булгаков работал во МХАТе в Москве режиссером-ассистентом. События тех лет были описаны в «Записках покойника» - «Театральном романе». В 1932 году лично И. Сталиным была разрешена постановка «Дней Турбиных» только во МХАТе. В 1934 Михаил Булгаков был принят в союз писателей и завершил первый вариант романа «Мастер и Маргарита».  В 1936 году в «Правде» была напечатана разгромная статья о «фальшивой, реакционной и негодной» пьесе «Кабала святош», которую репетировали пять лет во МХАТе. Михаил Булгаков перешел работать в Большой театр как переводчик и либбретист.  В 1939 году написал пьесу «Батум» об И. Сталине. Во время ее постановки пришла телеграмма об отмене спектакля. И началось резкое ухудшение здоровья Михаила Булгакова. Был диагностирован гипертонический нефросклероз, стало падать зрение и писатель снова начал употреблять морфий. В это время он диктовал жене последние варианты романа «Мастер и Маргарита». Жена оформляет доверенность на ведение всех дел мужа. Роман «Мастер и Маргарита» был опубликован только в 1966 году и принес мировую известность писателю.  10 марта 1940 Михаил Афанасьевич Булгаков скончался, 11 марта скульптор С.Д. Меркулов снял с его лица посмертную маску. М.А. Булгаков был похоронен на Новодевичьем кладбище, где на его могиле по ходатайству жены был установлен камень с могилы Н.В. Гоголя, прозванный «голгофой». |

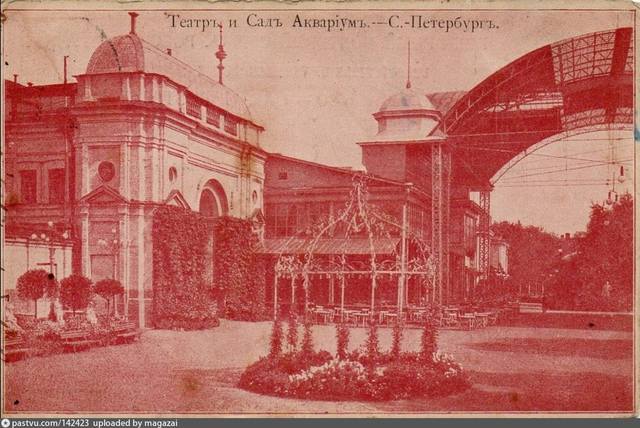

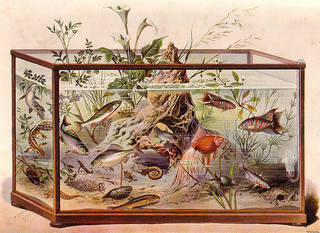

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 16 мая. День биографов.  Перефразируя известные слова, можно сказать: если биографии кто-то пишет, значит, их кто-то читает. И сегодня именно тот день, когда стоит перечитать биографию любимого писателя, артиста или познакомиться с жизнеописанием давно интересующего вас человека. А, может быть, найдется время, чтобы вспомнить детали собственной жизни и начать составлять автобиографию. Есть категория людей, которым посвящен праздник, приходящийся на 16 мая. Это профессионалы, кропотливо описывающие нам жизнь людей, внесших свой вклад в развитие цивилизации. Их называют биографами и те, кто причисляет себя к любознательным людям, поздравляют этих тружеников пера с профессиональным праздником – днём биографов.  16 мая 1763 года в одном из Лондонских домов состоялась встреча Сэмюэля Джонсона, создателя «Толкового словаря английского языка» со своим будущим биографом, писателем и мемуаристом Джеймсом Босуэллом. После этой знаменательной встречи Босуэлл в течение многих лет записывал высказывания и критические замечания своего современника, выпустив впоследствии знаменитый труд «Жизнь Сэмюэля Джонсона», который и сегодня с огромным интересом воспринимается читающей публикой. Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке.  Именно благодаря скурпулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи. Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Хорошо известно имя первого издателя и биографа А.С. Пушкина — П.В. Анненкова, имя биографа Л.Н. Толстого — П.И. Бирюкова. К сожалению, имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут ценным литературным наследием любой страны и неиссякаемым материалом для исследований. Поэтому сегодняшний праздник — это еще один повод отметить заслуги тех, кто зачастую остается в тени. *** 16 мая 1924 года вышел в свет первый номер детского журнала «Мурзилка».  Это популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Основной целевой аудиторией этого издания были и остаются дети от 6 до 12 лет. В конце XIX века канадский художник и писатель Палмер Кокс придумал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец «брауни». Чуть позже русская писательница Анна Хвольсон по мотивам рисунков Кокса написала рассказы про маленьких лесных человечков, где главным героем был Мурзилка.  16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». Теперь Мурзилка был маленькой белой собачкой и появлялся вместе со своим хозяином — мальчиком Петей. В 1937 году художник Аминадав Каневский создал ставший известным в СССР образ щенка-корреспондента Мурзилки — жёлтый пушистый персонаж в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Однако, в 1955 году на киностудии «Союзмультфильм» Мурзилка превратился в мальчика-корреспондента, приключениям которого были посвящены несколько мультфильмов, вышедших в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В 2011 году журнал был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Он был признан изданием для детей с самым длительным сроком существования. *** 16 мая 1967 года в Ленинграде начался выпуск цветных телевизоров «Радуга» .  Первая партия сошла с конвейера 16 мая 1967 года. Выпуском цветных телевизоров Радуга занимался ленинградский завод Козицкого. Пилотный выпуск моделей Радуга-4,5 на кинескопах 40 и 59 см с максимально широким применением транзисторов был приурочен к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Подготовка к серийному производству потребовала решения множества новых технических и технологических задач. Телевизор Радуга в СССР разрабатывался конструкторским бюро завода имени Козицкого и был рассчитан для приема цветных и черно-белых изображений в любом из 12 каналов. В моделях применены отечественные цветные масочные кинескопы с прямоугольным экраном и углами отклонения соответственно 70 и 90 градусов. Кинескопы имеют взрывобезопасную конструкцию. При разработке ТВ широко использованы полупроводниковые приборы. На транзисторах выполнены усилители изображения и звука, предварительный видеоусилитель, блок цветности, селектор, усилитель синхроимпульсов и кадровая развертка.  Продажи в СССР начались в конце октября 1967 года, а 7 ноября контроль передачи церемонии с Красной площади в служебных помещениях Мавзолея шел на образцах Радуги 4. Завод Козицкого — радиотехнический приборостроительный завод в городе Ленинград. Завод Козицкого основан в 1853 году. На заводе имени Козицкого производились приемопередатчики для мощных общевойсковых радиостанций. Производились корабельные радиостанции Шторм Б и Шторм В. В июне 1941 года завод Козицкого, как и большинство предприятий наркомата электропромышленности эвакуируется в Омск, где после войны остается приборостроительный завод также имени Козицкого. В Ленинграде на заводе остается небольшой коллектив рабочих и служащих, которые во время войны и в условиях блокады города Ленинград наладили выпуск радиостанций Север, освоили ремонт радиостанций. С весны 1945 года на заводе уже готовились к выпуску массовых приемников и телевизоров. Инженеры Войцехович, Зеленин, Андронников и Яковлев разрабатывали новый радиоприемник, названный в честь города Ленинград. Конструктор Мазиков возглавил группу специалистов, создававших массовый телевизор. Первым был Т-1 Ленинград, их выпущено было всего 100 экземпляров. В 1947 году начался серийный выпуск радиостанций Урожай У-1 для сельского хозяйства. С 1951 года на заводе велись разработки и малосерийный выпуск электронных и электронно-механических цветных телевизоров различных систем. Весной 1966 года был построен новый цех по сборке первых отечественных серийных лампово-транзисторных телевизоров Вечер и Вальс, опытный выпуск которых налажен с 1965 года. В 1966 году завод строит цеха по производству первых отечественных цветных телевизоров знаменитой в будущем марки Радуга, первые марки которых, телевизор Радуга 4 и телевизор Радуга 5 появились в продаже уже осенью 1967 года. Затем завод Козицкого выпускает транзисторную модель Радуга 6. Появляются и новые модели черно-белых телевизоров, телевизор Ладога, телевизор Ладога 1 и телевизор Квант. С 1968 года завод преобразован в ЛПО имени Козицкого, затем с 1970 года в ПО имени Козицкого. С 1970 года начинается выпуск телевизора Ладога 2. Помимо выпуска телевизоров и спецтехники, активно ведутся научные разработки в области телекоммуникаций. Специализация завода, радиопередающие устройства различной мощности, используемые на кораблях, в береговых центрах и в системах управления радиосвязью, приемные устройства для торгового флота, стационарные и портативные УКВ-радиостанции для силовых структур страны, различного назначения. *** 1896 — В Петербурге в саду Аквариум состоялся первый в России киносеанс.  28 декабря 1895 года в кафе на бульваре Капуцинок в Париже братья Огюст и Луи Люмьер начали демонстрацию своего синематографа, имевшую необычайный успех. Эта дата вошла в историю как день рождения кино. О новом парижском аттракционе быстро узнали в европейских столицах, и аппараты Люмьеров, с помощью которых можно было снимать и демонстрировать фильмы, уже в феврале следующего года появились в Лондоне, Брюсселе, в апреле - в Берлине, в мае - в Вене, Петербурге, Москве, затем в Мадриде, Нью-Йорке, а к концу года новое изобретение попало в Японию, Индию, Австралию, Египет… По части зрелищ Петербург почти не отставал в XIX веке от города-законодателя мод Парижа. В декабре 1895 года в «Гран-кафе» на бульваре Капуцинов публику шокировало легендарное «Прибытие поезда» братьев Люмьер, а уже весной следующего года первые синематографические аппараты были завезены в Россию. Это тоже было связано с коронационными торжествами – для киносъемки исторического события из Франции выписали работавшего на братьев Люмьер оператора Камилла Серфа.  Разумеется, техническая новинка не могла остаться в тайне для горожан – о чудесных движущихся картинах тут же прознали антрепренеры и прочие работники «шоу-бизнеса» тех времен. Первая демонстрация синематографа состоялась 16 мая 1896 года в одном из самых модных мест Петербурга – театре сада «Аквариум». Увеселительный сад «Аквариум» с театром работал на Каменноостровском проспекте, где сегодня высятся дома №№10-12 – здания «Ленфильма». Изначально, в конце 1880-х, здесь собирались выстроить огромный аквариум (что-то вроде современных океанариумов) с экскурсиями и лекциями. Но в итоге главными обитателями стеклянной постройки стали люди – посетители быстро набравшего популярность театра-ресторана с эстрадой, на которой выступали музыканты. Здесь с гастролями выступали оперные и опереточные звезды, например Лина Кавальери, работали аттракционы и разные причудливые забавы вроде «ледяного дома» с обстановкой изо льда. Неудивительно, что охочая до всевозможных модных новинок публика именно здесь впервые увидела настоящее кино. Несколько картин были показаны в антракте между вторым и третьим действиями водевиля «Альфред-Паша в Париже». В тот же день москвичи могли насладиться кино в театре Солодовникова, но для Москвы день был омрачен Ходынкой. Пальму первенства «Аквариум» держал и в начале XX века – здесь 1907 году прошел один из первых конкурсов красоты «Осенняя выставка красавиц», а в 1912 году открылся первый в России искусственный каток. Увеселительный сад просуществовал до 1923 года, пока на его месте не начали строить кинофабрику «Севзапкино» - будущий «Ленфильм». *** 16 мая 1947 года на экраны СССР вышел фильм Надежды Кошеверовой «Золушка».  Кто не знает старой доброй сказки о девушке-замарашке с золотыми руками и добрым сердцем. Но, как у любой старинной истории, у этой есть собственная непростая судьба. Мы привыкли думать, что Золушка — это творение Шарля Перро, но на самом деле и Шарль Перро, и братья Гримм, и другие сказочники, чаще всего были лишь собирателями народных фольклорных сказок, а история о девушке, нашедшей свое счастье благодаря крохотной туфельке и большому сердцу, восходит еще к легенде Древнего Египта о молодой греческой пленнице по имени Родопис, чью сандалию украл сокол и отнес фараону. Бесчисленное множество версий этой сказки облетели весь мир, и каждый народ стремился придать старинному сюжету собственный колорит. Драматург Евгений Шварц нашел свою трактовку, которая послужила основой для блистательного, яркого, искрометного фильма-сказки, снятого режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Фразы из фильма мгновенно разобрали на цитаты.  На самом деле мало кто знает, что пьесу Евгений Шварц написал непосредственно для экранизации, а идейным вдохновителем съемок стал муж Надежды Кошеверовой — известный ленинградский театральный режиссер Николай Акимов. Актерский состав. Актриса Янина Жеймо (в прошлом, кстати, артистка цирка) была утверждена на главную роль еще до того, как был написан сценарий. Более того, и сценарий-то писался под нее — маленькую, растерянную, потерявшуюся в шуме большого города — именно такой ее и увидела режиссер Надежда Кошеверова. Все сказочные герои в переработке Евгения Шварца приобрели ироничный оттенок, и блистательный актерский состав помог создать настоящий шедевр детского кинематографа. Невероятный король, регулярно отказывающийся от престола, маленький паж, который только учится быть волшебником, и, конечно, неподражаемая мачеха — Фаина Раневская, которой «любое королевство маловато: разгуляться негде». Надо сказать, что именно в этом фильме, по признанию самой Раневской, она сыграла одну из лучших своих ролей. Съемки натуры проходили в Эстонии, и, несмотря на непрекращающиеся дожди, на съемочной площадке царило небывалое веселье. Исполнитель роли короля Эраст Гарин часто путался в различных элементах своего костюма, что вызывало ворчание Фаины Раневской, а сама Раневская бесконечно импровизировала в самых различных сценах, приводя режиссеров одновременно в восторг и отчаяние.  Многие актеры появились на сцене совершенно случайно. Так произошло с Борисом Архангельским, исполнившим роль мальчика-пажа. Помощник режиссера случайно заметил его в библиотеке и сразу понял — это он, наивный и добрый ученик волшебницы. Этот мальчик стал находкой фильма и одновременно его визитной карточкой.  Фильм вышел на экраны в апреле 1947 года и завоевал любовь зрителей с первого кадра и навсегда. Притягательная наивная праздничность сказочной страны, подкупающая чистота и целомудрие сюжета — все это сделало фильм популярным не только в СССР, но и в других странах.  И сколько бы ни прошло лет, никогда не угаснет интерес к сказке о том, что «никакое волшебство не может сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым». |

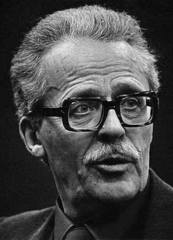

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 17 мая. День окарин, дудок и свистелок в свое удовольствие.  У меня - дудочка, я на ней играю. Не умею, но свистю, дырки зажимаю! В крынке скисло молоко, сыр, и тот протух - Ничего, я далеко от людей. Пастух. (Людям надоел давно, а коровам - все равно). *** 1867 — в России учреждается земская почта.  Земская почта — почтовые службы, организованные во второй половине XIX века большинством земских управ России для пересылки корреспонденции внутри уездов, а также для обмена корреспонденцией с государственной почтовой службой. Сеть почтовых учреждений государственной службы в XIX веке была сравнительно слабо развита, а в ряде регионов вообще не была представлена. Зачатки земской почты появились в середине XIX столетия. Первая такая почта была организована в 1837 году в Вятской губернии при земских судах для доставки в сельскую местность служебной корреспонденции и поддержания постоянного срочного сообщения со становыми приставами. Назвали её тогда Вятская специальная земская почта. Действовала она на основании статьи 217 Устава о земских повинностях. В 1862 году эта почта была передана в ведение полицейских управлений. К 1867 году специфика данной почты больше не удовлетворяла требования земства и местные уездные управы приступили к организации собственных почт. Земским почтам не возбранялось иметь свои почтовые марки, но с условием, чтобы эти марки по своему рисунку не имели ничего общего с марками государственной почты. Кроме того, земской почте, как правило, запрещалось использовать дороги, по которым следовала государственная почта, и разрешалось их пересекать лишь с просёлка на просёлок. Наибольшее внимание почтовому делу уделяли земства восточных губерний (Пермская, Самарская, Вятская, Казанская, Уфимская), а также Харьковской, Полтавской, Курской, Тамбовской и Екатеринославской.  В дальнейшем деятельность земской почты пошла на убыль: к 1900 году её объёмы сократились наполовину, а к 1914 году из земств, использующих земские марки, она поддерживалась всего в 35 уездах. Количество же уездов, где марки не выпускались (пересылка бесплатная или оплата наличными), но земская почтовая служба работала, до сих пор не установлено. Земские почтовые службы, как и другие земские учреждения, были ликвидированы в 1918 году, после установления Советской власти. *** 17 мая 1904, в Париже,родился Жан Габен (настоящее имя Жан Алекси́с Монкорже) - французский актёр театра и кино. Двукратный лауреат премий Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар». Офицер Ордена Почётного легиона.  Жан Габен родился в Париже в семье артистов кабаре Фердинанда Монкорже и Элен Пети. Своё детство он провёл в городке Мерьель в 35 км к северу от Парижа. Какое-то время он работал разнорабочим, но в возрасте 19 лет начал карьеру в шоу-бизнесе, сыграв небольшую роль в одной из постановок «Фоли-Бержер». После этого он продолжал играть маленькие роли, пока не ушёл в армию.  После завершения военной службы вернулся в шоу-бизнес, где уже под своим артистическим псевдонимом «Жан Габен» играл в любых ролях, которые ему предлагали в парижских мюзик-холлах и опереттах. Часто в своих выступлениях, следуя тогдашней моде, Габен имитировал голос и стиль пения Мориса Шевалье. Затем он вошёл в состав театральной труппы, которая совершила турне по Южной Америке. После возвращения во Францию он устроился работать в Мулен Руж. Талант Габена был замечен, и ему предложили более значимые роли в театре, а в 1928 году — роли в двух немых фильмах. Чуть раньше, в 1925 году, он женился в первый раз, на Габи Бассе, а через пять лет, в 1930 году, они расстались; в том же 1930 году Габен перешёл в звуковое кино, сыграв роль в фильме студии «Пате» «Chacun sa Chance». Играя второстепенные роли, Габен за последующие четыре года, сыграл в более чем дюжине фильмов, работая с такими режиссёрами, как Морис и Жак Турнёр. Признание к нему пришло в 1934 году благодаря роли в фильме режиссёра Жюльена Дювивье «Мария Шапделен» («Maria Chapdelaine»). Фильм удостоился премии «Гран-при французского кино», учреждённой в том же году самим родоначальником кинематографа Луи Люмьером, а также получил «специальную рекомендацию» на 3-м Венецианском фестивале в 1935. В 1936 году Габен стал одной из главных звёзд французского кинематографа после того, как снялся в ещё одном фильме Жюльена Дювивье, военной драме «La Bandera», где он сыграл роль романтического героя. Всемирная слава пришла к Габену в следующем году после того, как он сыграл роли в двух фильмах, которые имели огромный успех и стали лидерами проката 1937 года во всём мире, наряду с мультфильмом «Белоснежка и семь гномов», который вышел в прокат в том же году. Одним из них был фильм Жюльена Дювивье «Пепе ле Моко», а другим — антивоенный фильм Жана Ренуара «Великая иллюзия», имевший большой успех в прокате и не сходивший с экранов нью-йоркских кинотеатров целых шесть месяцев. После этого к Габену поступило огромное количество приглашений сниматься в различных фильмах в Голливуде, которые он отклонил. После того, как началась Вторая мировая война, Габен вслед за Жаном Ренуаром и Жюльеном Дювивье переехал в США. Там он в 1939 году развёлся со своей второй женой, Сюзанн Маргерит Жанной Мошен, от которой у него было двое детей за шесть лет совместной жизни, и начал бурный роман с актрисой Марлен Дитрих. Фильмы, в которых он снялся за период своего пребывания в Голливуде, не пользовались успехом.  Обладая тяжёлым характером, он нанёс серьёзный вред своей карьере в Голливуде, работая для студии «RKO Pictures». Например, незадолго перед началом съёмок нового фильма, в котором он должен был играть главную роль, Габен потребовал, чтобы Дитрих также дали одну из главных ролей, на что студия ответила отказом. После того, как Габен стал настаивать на своём требовании, студия его уволила и отказалась от идеи создания фильма.  После этого Жан Габен присоединился к движению за освобождение Франции генерала Шарля де Голля «Сражающаяся Франция». Во флоте он служит до конца войны, в его боевые задания входило сопровождение союзнических транспортов в северные порты СССР. За доблесть, проявленную в сражениях в Северной Африке, Габен был награждён Военной медалью и Военным крестом 1939—1945. После Нормандской операции Габен участвовал в освобождении Парижа. Журналисты засняли сцену, в которой Марлен Дитрих нетерпеливо ждёт в толпе и при появлении Габена, въезжающего на танке в Париж, бросается к нему. От брака с Доминик Фурнье, с которой они поженились в 1949 году, у Габена было трое детей: дочери Флоранс и Валери и сын Матиас.  Интересно, что Габен не хотел, чтобы его дочь Флоранс стала актрисой, и всячески препятствовал ей в этом. А когда она вышла замуж за жокея против его желания, он не пошёл на её свадьбу, послав вместо себя своего друга и коллегу Лино Вентуру.  Жан Габен умер 15 ноября 1976 года от сердечного приступа в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Его тело было кремировано, а пепел развеян в море с борта военного корабля «Détroyat» со всеми военными почестями. Снялся более чем в 60 фильмах,таких как Мефисто Туннель Великая иллюзия Человек-зверь Ночь — моё царство Не тронь добычу У стен Малапаги Мегрэ расставляет силки Отверженные Сильные мира сего Архимед-бродяга Король фальшивомонетчиков Солнце бродяг Сицилийский клан Героин (в советском прокате — «Тайна фермы Мессе») Двое в городе и другие. |

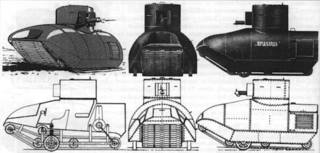

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 18 мая. Международный день музеев.  Музеи играют огромную роль в культурном и образовательном развитии человека. Не зря туристы, отправляясь в путешествие, обязательно оценивают привлекательность маршрута именно по наличию нескольких значимых музеев или этнографических выставок.  Впервые праздновать день, посвященный этим объектам культурного и исторического содержания, стали 18 мая 1977 года, что произошло по решению Международного совета музеев. По сути, этот профессиональный праздник - не только оценка труда тысяч специалистов, которые сохраняют национальное достояние, но и обсуждение многих важных вопросов современности. Например, знаковыми и очень актуальными были темы майских выставок в России 1998 года, в которых поднимался вопрос о неоправданном замещении культурных ценностей. В 2005 году ценители искусства отметили День музеев таким событием как обсуждение места в обществе современных музейных комплексов и их роли в сближении различных культур.  В настоящее время Россия владеет и гордится грандиозными собраниями музеев мирового значения, такими как: Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственным историческим музеем, Третьяковской галереей, Государственным историко-культурным музеем-заповедником под названием «Московский Кремль» и другими.  Основная функция этих культурных заведений сегодня состоит в том, чтобы донести до посетителей обычаи и уклад жизни предков, а также сохранить для следующих поколений необычайно редкие экспонаты, и, конечно, пополнить фонды новыми шедеврами. *** 18 мая 1704 года заложен форт «Кроншлот», основание города Кронштадт.  Город-порт, расположенный на острове Котлин в Финском заливе, был основан 18 мая 1704 года. Он был заложен в 1704 году по приказу Петра I. Днем основания Кронштадта считается 18 мая 1704 года, когда в крепость Кроншлот прибыл Петр I. Еще с XIV века Россия и Швеция боролись за территории Котлина, а спустя столетие остров стал шведскими владениями.  Существует версия, что осенью 1703 года, когда корабли шведов ушли на зимнюю стоянку, Петр I решил поближе рассмотреть приглянувшийся остров. Несмотря на непогоду, Император Всероссийский высадился на Котлине, внимательно изучил землю и приказал сделать промеры глубин. Исследование показало, что глубины с южной стороны острова хватает, чтобы проложить фарватер для судов. Тогда Петр I приказал оборудовать водный проход, а с другой стороны фарватера насыпать остров и воздвигнуть на нем форт. Работу над проектом поручили архитектору Доменико Трезини. К весне в воду спустили достаточное количество песка и камней — из глубины вырос рукотворный остров, на котором построили деревянную башню. 18 мая 1704 года Император вместе с митрополитом приехали на Котлин, чтобы открыть новый форт и освятить строение. Крепость назвали Кроншлот, что в переводе с голландского означает «коронный замок». Этот день и считается днем основания Кронштадта.  Торжественная закладка Кронштадтской крепости состоялась в 1721 году. Со дня основания до начала XX века там возвели 21 форт и множество гаваней, которые защищают бастионы. Позже Кронштадт стал базой Балтийского флота. *** Первая граммофонная пластинка.  18 мая 1888 года в США продемонстрирована первая граммофонная пластинка. Немецкий инженер Е. Берлинер, работавший в США, предложил использовать в качестве носителя звука цинковый диск, покрытый тонким слоем воска, и аппарат для воспроизведения звука с этого диска - граммофон.  Диск Берлинера позволял снимать с него металлическую копию - матрицу для массового производства грампластинок путем штамповки. Первая в мире грампластинка, сделанная Берлинером, хранится в Национальном музее США в Вашингтоне.  Граммофонная пластинка, или как их еще называют - грампластинка, виниловая пластинка - это аналоговый звуковой носитель данных для воспроизведения на проигрывателе виниловых дисков, где звук хранится в круговом диске в виде выгравированной спиральной канавки различной ширины, которая соответствует звуковым колебаниям. Передвигаясь по канавкам, игла тонарма граммофона вибрирует, передавая электрические сигналы, которые усиливаются, и снова превращаются в звуковые волны. Механически созданная канавка обычно начинается ближе к периферии и заканчивается недалеко от центра диска. История грампластинки началась еще в конце XIX века. Тогда американец немецкого происхождения Эмиль Берлинер изобрел граммофон, а для звукозаписи предложил использовать носитель звука в форме диска, изготовленного из цинка, покрыв его тонким восковым слоем. С диска снимали металлическую копию для штамповки грампластинок. Первая фабрика грампластинок была основана изобретателем, а затем появились новые компании в США и Европе, как по производству виниловых пластинок, так и патефонов. И в начале ХХ века тираж пластинок достигал более 4 миллионов экземпляров. *** 18 мая 1915 года в России создан первый в мире танк.  Первая мировая война наполнила поля сражений английскими, французскими и немецкими танками. А где были наши конструкторы и производители? Оказывается, они тоже не сидели на месте и предлагали свои варианты этой грозной техники. 18 мая 1915 года состоялись первые испытания боевой машины, разработанной молодым инженером Александром Пороховщиковым.  Она получила название «Вездеход». В 1914 году Пороховщиков отнес проект боевой гусеничной машины в Ставку Верховного Главнокомандующего русской армией. В целом проект одобрили, и через год появился опытный образец. Броня новой машины была многослойной, практически такая броня начала внедряться только через 50 лет. К началу 1917 года Пороховщиков усовершенствовал свое детище, назвав его «Вездеход-2». На танке размещалось уже четыре пулемета. Но, к сожалению, власти посчитали, что такая машина недостаточно совершенна, и свернули финансирование. Пока царские чиновники решали вопрос, быть или не быть первому русскому танку, со вторым вариантом «Вездехода» ознакомился Луи Рено, владелец крупнейшей во Франции автомобилестроительной компании. Сначала французам не понравился данный проект, но в дальнейшем они использовали «Вездеход» в качестве прототипа уже для своего производства. Так появился танк Renault FT-17, ставший самым массовым танком Первой мировой войны. *** Омар Хайям родился 18 мая в 1048 году в Иране, был выдающимся ученым и поэтом.  Его способности проявились ещё в самом раннем возрасте, когда он с легкостью освоил математику и астрономию. Он также проявлял особый интерес к религии и знал наизусть весь Коран, что не свойственно обычному ребенку восьми лет. Когда ему исполнилось 12 лет, он начал обучаться в местной школе математики и права, которую успешно закончил, отлично сдав все экзамены. Также он обучался и врачеванию, но, когда мог с легкостью стать успешным врачом, не рискнул связывать жизнь с медициной. Его душа лежала к точным наукам, а именно математике. Когда его родители умерли, совсем молодой Омар Хайям отправился в Самарканд, где поступил в медресе и являлся учеников. Но его талант и знания были оценены по достоинству и спустя всего несколько месяцев Хайям становиться наставником.  Но в Самарканде он задерживаться не стал и уехал в Бухару, где работал в большом книгохранилище. Здесь он начинает писать свои первые работы, посвященные математике. Вскоре он был приглашен в покои повелителя Мелик-шаха и стал его духовным наставником. При дворе была открыта небольшая обсерватория, где Омар Хайям продемонстрировал свои знания по астрономии.  Он был знаменит на территории всего Ирана и ближнего зарубежья. Славился он не только научной деятельностью, но и поэзией. Он писал рубаи, в которых призывал быть свободными и чистыми. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Рубаи — одна из самых сложных жанровых форм таджикско-персидской поэзии. Объем рубаи — четыре строки, три из которых (редко четыре) рифмуются между собой. Хайям — непревзойденный мастер этого жанра. Его рубаи поражают меткостью наблюдений и глубиной постижения мира и души человека, яркостью образов и изяществом ритма. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Живя на религиозном востоке, Омар Хайям размышляет о Боге, но решительно отвергает все церковные догмы. Его ирония и свободомыслие отразились в рубаи. Его поддерживали многие поэты своего времени, но из-за страха преследований за вольнодумство и богохульство они приписывали и свои сочинения Хайяму. Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет! Его работы наполнены и лирикой, и философией, а слог был крайне прост, но в то же время имел глубокий смысл. Его поэзия не была похожа на работы его современников. Герои всегда были независимыми и отчуждали все плохое и не достоверное. Красивым быть – не значит им родиться, Ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою Человек – Какая внешность может с ней сравниться? Несколько лет он проработал во дворе повелителя, но в 1122 году Омар Хайям умер, оставив миру множество научных и литературных трудов. *** Праздник Иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".  Икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша" по иконографии относится к типу "Оранта" - Богоматерь изображена с воздетыми вверх руками, перед Ней - Богомладенец, стоящий в чаше. Это Чаша Причащения - неистощимый источник духовной радости и утешения. Пресвятая Богородица молится за всех грешных и возвещает, что каждому страждущему уготована Неупиваемая Чаша небесной помощи и милосердия. Появлению этой иконы предшествовало необычное происшествие, произошедшее в 1878 году в Тульской губернии. Некий отставной солдат был одержим страстью к пьянству. Он пропивал все, что у него было, и вскоре стал нищенствовать. От злоупотребления алкоголем у него отнялись ноги, но это не остановило его и он продолжал пить. Как-то во сне бывший солдат, а ныне крестьянин, увидел старца, который приказал ему идти в город Серпухов в монастырь Владычицы Богородицы, где находилась икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша", и отслужить перед ней молебен. Не имея ни гроша, с отнявшимися ногами, крестьянин не мог отправиться в путь. Но святой старец во второй и третий раз явился ему и грозно повелел исполнить сказанное. На четвереньках отправился отставной солдат в Серпухов. В одном из селений, которые лежали на пути, он остановился для отдыха. Чтобы облегчить боль и страдания путнику, старушка-хозяйка растерла ему ноги и уложила на печь. На следующий день солдату полегчало, но хозяйка оставила его еще на одну ночь, снова растерев ему больные ноги. Опираясь на две, а потом и на одну палку, крестьянин потихоньку дошел до Серпухова. Во Владычнем монастыре он рассказал о своих дивных сновидениях и попросил отслужить молебен перед иконой Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Но его просьба привела в замешательство насельниц монастыря: никто в обители не знал такой иконы. Лишь через некоторое время они нашли иконку, висевшую в проходе из храма в ризницу. На оборотной стороне ее была надпись "Неупиваемая Чаша"...  В лике же ученика святителя Алексия - преподобного Варлаама - крестьянин сразу же узнал явившегося ему во сне святого старца. Домой из Серпухова отставной солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти. Весть о чудотворной иконе быстро распространилась по всей России. Люди, страдавшие от пьянства, их родные и близкие спешили вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недуга, многие приходили уже после, чтобы возблагодарить Владычицу за Ее великую милость. Чудотворная икона "Неупиваемая Чаша" находилась во Владычнем монастыре до 1919 года, а после его закрытия - в соборе Николы Белого на Калужской улице. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. В 1993 году в Серпуховском Высоцком мужском монастыре, а в 1995 - в возрожденном Владычнем монастыре были сделаны списки чудотворной иконы, при этом были сохранены все пропорции и академический стиль, характерный для подлинника. Все это послужило началом возрождения почитания чудотворной иконы после долгих лет богоборчества. Поклониться иконе Божией Матери "Неупиваемая Чаша" едут со всех уголков России и других стран. Славится чудотворная икона скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни человека, приводит его к осознанию своих грехов, покаянию, возвращает к благочестивой жизни. |

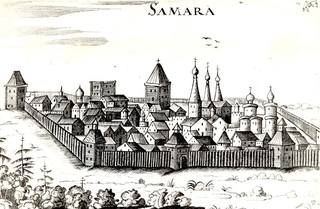

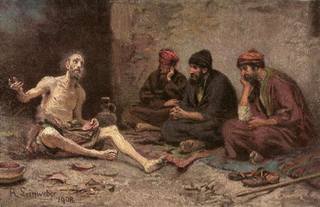

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 19 мая. День Пионерии.  День рождения пионерской организации.  Когда-то это был праздник всей детворы СССР - к нему тщательно готовились, брали на себя повышенные обязательства, например, «подтянуть оценки» или шефствовали над звеном младших классов - «октябрятами». На этот праздник писались специальные сценарии, а проходили они необычайно ярко и нарядно.  В День рождения пионерской организации учащиеся школ одевались в парадную форму, проводились торжественные линейки и в стенах заведения звучал специальный музыкальный репертуар. История праздника начала свой отсчет в далеком и не простом для молодой республики 1922 году, а именно - 19 мая. Значение слова «пионер» изначально отождествляли с понятием юного сапера, роль которого в современности была обозначена так - «строить пути для светлого будущего». Интересно, что пионерское движение имело много схожего со скаутскими дореволюционными ценностями. Например, члены организации имели свой запоминающийся девиз, они обращались друг к другу со словами «Будь готов!», на что отвечали «Всегда готов!». Пионерской организацией использовались красивые символы, такие как значок - звезда, красный галстук, всевозможные стихотворные речевки и традиции, например, исполнять революционные песни у костра. Основой организации являлась пионерская дружина, которая образовывалась при всех общеобразовательных школах. Интересно, что у ребят была своя комната, где пионеры могли собираться и решать насущные вопросы. Она была оформлена в соответствии со стандартной атрибутикой, здесь стояли горки с горнами, знамя дружины, висели награды в виде почетных грамот и так далее. Если судить объективно, пионерская организация сыграла свою позитивную роль, особенно в период послереволюционной детской беспризорщины, когда с улиц были собраны тысячи детей - сирот.  Стоит также отметить большое количество героических поступков, которые были совершены членами этой организации в период Великой отечественной войны. Сегодня, когда День Пионерии стал праздником из прошлого, тем не менее, нельзя не отметить его историческую значимость и тех лидеров, которые вели за собой молодежь по правильному пути, стимулируя нравственное развитие и культивируя патриотические ценности. *** День рождения Кубика Рубика.  Наверное, нет такого человека, который бы хоть раз в жизни не играл в увлекательную и полезную головоломку, названную Кубиком Рубика в честь своего создателя – венгерского архитектора Эрне Рубика. Уже 40 лет это уникальное изобретение считается любимой игрушкой не только детей, но и взрослых, поскольку великолепно тренирует логику, память и мышление, ведь число его комбинаций превышает 43 квинтиллиона (10 в 18 степени). Недаром очень популярны чемпионаты по скорости сборки кубика. Если во время первого состязания в 1982 г. головоломку сложили «аж» за 27 секунд, то сейчас чемпионам удается сделать это за невероятные 5-6 с. Робот, к слову, делает это за 3,2 с. *** 19 мая 1586 года основан город Самара.  История Самары начинается с 1586 года, когда на берегу реки Волга была построена крепость «Самарский городок». Приказ о строительстве форпоста на южных рубежах России был провозглашен царем Федором I Блаженным. И хотя соседнему ногайскому ханству дипломаты сообщили, что крепость нужна для общей защиты от воров и казаков, в действительности целью был контроль территории вокруг реки Волги, где проходили многие торговые пути. Однако, доподлинно известно, что первые поселения были здесь еще в XIV веке. Здесь находилась торговая пристань с небольшим населением, что было отмечено еще на картах венецианских купцов того времени. Называлось она Самар. Кстати, название крепости, а в дальнейшем и города, происходит от одноименной реки Самара, которая впадает в Волгу.  Крепость строилась на месте современной Хлебной площади. Первым воеводой Самары был князь Григорий Осифович Засекин. Крепости на Волге в те годы строили для защиты границ Руси от набегов кочевников, а также крепости использовались как перевалочные пункты на водном пути от Казани до Астрахани. 1636 длина городка составляла 1,7 км, ширина 350 м.  Сначала в крепости «Самарский город» жили исключительно солдаты, но постепенно здесь развилась торговля и начали появляться дома за оборонительными стенами. Так в 1688 году Самара получила свое нынешнее название и статус уездного города. В начале XVIII века здесь стояло больше 200 дворов, и жило несколько тысяч человек, не считая различных купцов, которые привозили товары с Востока. Причем за это время город стал центром двух крестьянских восстаний, которые все же были жестоко подавлены. В 1780 году в Самаре открылись различные государственные учереждения: казначейство, суды, городское правление и другие организации. И чтобы упорядочить развитие города, в 1782 году градоначальники утвердили генеральный план застройки.  Город рос: в 1850 году Самара стал центром новой Самарской губернии и здесь проживало 15 тысяч человек. А спустя полвека население увеличилось до 90 тысяч, а еще через 15 лет – до 150 тысяч человек. Еженедельно устраивались базары, три раза в год проходили крупные ярмарки, где можно было купить самые разные сельскохозяйственные товары. В 1877 году через город прошла Оренбургская железная дорога. Самарская пристань, принимавшая до 1000 кораблей за год, была одной из лучших на Волге. Помимо развитой торговли в окрестностях Самары наладилось выращивание пшеницы и город стал крупнейшим производителем муки во всей России. *** День Памяти СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО.  Святой праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова, в Северной Аравии, в стране Авситидийской, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии (Книга Иова). Есть мнение, что Иов приходился племянником Аврааму; был сыном брата Авраама – Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Господу Богу и во всем поступал согласно Его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его земное существование и наделил праведного Иова большим богатством: у него было множество скота и всякого имения. Семь сыновей праведного Иова и три дочери были дружны между собой и собирались на общую трапезу все вместе поочередно у каждого из них. Через каждые семь дней праведный Иов приносил за своих детей жертвы Богу, говоря: "Может быть, кто из них согрешил или похулил Бога в сердце своем". За свою справедливость и честность святой Иов был в великом почете у сограждан и имел большое влияние на общественные дела.  Однажды, когда перед Престолом Божиим предстали Святые Ангелы, явился между ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба Его Иова, мужа праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен Иов – Бог бережет его и умножает его богатства, но если наслать на него несчастья, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру, сказал сатане: "Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не касайся". После этого Иов внезапно лишился всех своих Богатств, а потом и всех своих детей. Праведный Иов обратился к Богу и сказал: "Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя Господне благословенно!" И не согрешил Иов перед Господом Богом, и не произнес ни одного неразумного слова.  Когда Ангелы Божии вновь предстали перед Господом и среди них сатана, то диавол сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил: "Я попускаю тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги". После этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью – проказой, которая покрыла его с ног до головы.  Страдалец принужден был выселиться из общества людей, сел вне города на куче пепла и глиняным черепом скоблил свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его. Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом. Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но думала, что Бог наказывает Иова за какие-либо тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа и наконец посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене: "Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем принимать?" И не согрешил праведный ни в чем перед Богом.  Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издалека к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося Его Самого засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: "я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле". Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву, "ибо, – сказал Господь, – только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов". Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей и три дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет (всего же он прожил 248 лет) и видел потомство свое до четвертого рода.  Святой Иов прообразует Господа Иисуса Христа, сошедшего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом прославившегося славным Своим Воскресением. "Я знаю, – говорил праведный Иов, пораженный проказой, – знаю, что Искупитель мой жив и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его. Чаянием сего истаивает сердце мое в груди моей!" (Иов 19, 25–27). "Знайте, что есть суд, на котором оправдается только имеющий истинную премудрость – страх Господень и истинный разум – удаление от зла". Святой Иоанн Златоуст говорит: "Нет несчастья человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до Закона и Благодати". |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | 20 мая. Всемирный день пчёл.  Пчёлы – полезнейшие насекомые, которые трудятся на пользу человека уже многие тысячи лет. А живут они на планете не менее 50-80 млн лет, по мнению учёных.  Изначально люди собирали мёд диких пчёл, но постепенно «приручили» их, чтобы пользоваться всеми полезными продуктами пчеловодства – не только мёдом, но и прополисом, пергой, маточным молочком и воском. Изображения изготовленных человеком ульев датированы 3 тыс. лет до н. э. – такие рисунки находили на территории Древнего Египта и Израильского царства. *** День рождения джинсов.  Джинсы сегодня стали наиболее оптимальным вариантом одежды на все случаи жизни, причем для представителей обоих полов. Если раньше любители обтягивающей котоновой обновки предпочитали классический покрой брюк, то сейчас этот вид одежды стал признанным фаворитом на модных подиумах и стремительно изменяется - брюки из джинсовой ткани модельеры украшают стразами, аппликациями, необычными вставками, они становятся все более нарядными и даже изысканными. У джинсов есть своя увлекательная история - 20 мая более 140 лет тому назад фирмой Levi Strauss & Co был зарегистрирован счастливый патент, и начался выпуск прототипов современных джинсов. Классическая история изобретения джинсов звучит примерно так: Леви Страусс, приехавший в Сан-Франциско в 1850-х, во время калифорнийской золотой лихорадки, придумал для старателей прочные штаны с карманами, сшитые из брезента, окрашенного в цвет индиго. На самом деле эта история —

Так родились джинсы (название произошло от ткани, напоминающей деним, но менее плотной), ставшие в XX веке настоящей американской иконой, символом свободы и независимости.  Первые удобные и практичные брюки предназначались для фермеров, а были пошиты они из конопляной парусины. Стоит отметить, что в продаваемой сегодня коллекции джинсов есть модель – рекордсмен. Речь идет о 501 модели брюк, собственно, этот набор цифр отражает название образца ткани, из которой был пошит фаворит Levi Strauss, принесший компании невиданный успех. *** ВОСПОМИНАНИЕ ЯВЛЕНИЯ НА НЕБЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ в 351 году.  После кончины первого христианского благоверного императора Константина Великого императорский престол занял его сын Констанций, который уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. В утверждение святого Православия Господь явил в Иерусалиме дивное знамение. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца.  Свидетелем был весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь (Мф. 27, 32 - 33; Ин. 19, 17, 41; Евр. 13, 12), и достигало горы Елеонской (Ин. 8, 1; 18, 2), отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное явление. Потом многочисленные толпы жителей Иерусалима с трепетом и радостью поспешили ко святому храму Воскресения. О совершившемся чудесном явлении знамения Креста Святейший Патриарх Иерусалимский Кирилл (350 - 387) известил посланием императора Констанция, увещевал его обратиться к православной вере. Историк Древней Церкви Созомен свидетельствует, что через это явление Святого Креста многие иудеи и еллины пришли к истинной вере, покаявшись Христу Богу, и приняли Святое Крещение. |