Тифлис-Тбилиси, ссылки, фото

Тифлис и Тбилиси, старые фотографии и открытки, интересные ссылки; недавние фотографии Тбилиси

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

5 августа 2019 23:13 5 июня 2022 18:38 Тифлис времен Воронцова. Культура. Искусство. Просвещение М.С. Воронцов с рвением занимался устройством дорог. Он один из первых начал завоевание Кавказа «с помощью топора»: были построены мосты на реках Куре, Тереке, Сунже, Лабе, Белой, положено начало пароходным сообщениям по Черному и Каспийскому морям и по реке Куре, проведено размежение закавказских земель, построен в 1850 г. Оллагирский сребросвинцовый завод. Так же как и в Новороссии, наместник заботился о развитии в крае виноградарства, виноделия, шелководства, коневодства и других направлений в сельском хозяйстве.  Михаил Семенович Воронцов. Фото: https://odessitclub.org/images/oksana/Vorontzov1.jpgИ все же одной из главных сфер деятельности князя было развитие просвещения, науки, искусства. Так, в Тифлисе в 1848 г. начинает издаваться газета «Кавказ», преобразуется «Закавказский вестник», заменивший для всех закавказских губерний «Губернские ведомости». Совокупное действие четырех газет в Одессе и Тифлисе приблизило отдаленные территории Новороссии и Кавказа к России. Успех Новороссийского календаря побудил Воронцова издавать в 1847 г. подобный и в Тифлисе. Календарь содержал богатый исторический, географический, топографический и другой материал, собранный талантливыми и трудолюбивыми людьми. Открыв публичную библиотеку в Одессе, Михаил Семенович дарит ей перед отъездом на Кавказ около 400 томов своих дорогих и редких изданий, а в 1846 г. учреждает при канцелярии наместника библиотеку из книг, пожертвованных им самим, частными лицами, присланных из разных университетов. После подготовки достойного здания в 1859 г. в Тифлисе была открыта Публичная библиотека, что для многоязычного разноплеменного края было событием. Владея древними языками — латинским и греческим, еще в детстве зачитываясь древними классиками, М.С. Воронцов прекрасно осознавал важность изучения древних цивилизаций на территории Кавказа. В 1846 г. в Тифлисе при наместнической канцелярии было положено начало местной нумизматической коллекции. Труды известных ученых, приглашенных князем, среди которых Броссе, Бартоломей, Иосселиани, Ханыков и др., сыграли и неоценимую роль в изучении Кавказского края. Для внедрения достижений науки в развитие сельского хозяйства в 1850 г. в Тифлисе учреждено Закавказское общество сельского хозяйства, подобное Обществу сельского хозяйства Южной России, открытому Воронцовым в 1828 г. в Одессе. В 1850 г. на Кавказе было положено начало Кавказскому отделу Русского географического общества: магнитной и метеорологической обсерватории, составлен план восхождения на Арарат. Вскоре по прибытии в Тифлис Воронцов учредил мусульманское училище Алиевой секты, основал в 1849 г. отдельный Кавказский учебный округ, преобразовал и открыл уездные училища во многих городах. При участии супруги Воронцова Елизаветы Ксаверьевны для дочерей недостаточно обеспеченных семей были открыты заведения Святой Нины в Тифлисе, Кутаиси, Шемахе, Святой Александры в Ставрополе, Святой Рипсилии в Ереване. Патриарх Нерсес сделал крупное денежное пожертвование для женского училища Святой Рипсилии и уговорил отдать туда девочек не только из армянских семей, но и дочерей мусульманских беков. 2 января 1850 г. училище было открыто и вверено попечению Елизаветы Егоровны Назоровой, жены Эриванского губернатора. Первые работы учащихся — вышивки — получил в дар Патриарх Нерсес. В ответ училище получило лестный отзыв Патриарха и 300 рублей из его личных средств. По этому поводу Елизавета Ксаверьевна писала Нерсесу, что благодарит Патриарха за щедрое пожертвование и между тем она считает своим долгом представить ему отчет об использовании этих средств. Летом 1851 г. Нерсес подарил заведению в урочище Рипсилии значительный участок церковной земли в урочище Дарачичаг для летнего помещения. На протяжении всей жизни Патриарх Нерсес содействовал развитию женского образования в Армении. Уже после смерти Воронцова Елизавета Ксаверьевна пожертвовала 200 тысяч рублей серебром на пять основанных ею женских благотворительных учреждений, в том числе выдачу при выпуске каждой воспитаннице 200 рублей пособия. Воронцов отправлял специалистов для исследования малоизученных областей Кавказского края. Так, академик Г.В. Абих совершал путешествие по Кавказу и на Арарат, И.А. Бартоломей — по всему Кавказу, академик М.И. Броссе по Грузии, Кахетии. Ученые, военные, чиновники, художники, литераторы, приезжая в то время на Кавказ, в большинстве своем останавливались в Тифлисе, в резиденции наместника. Будучи административным центром Грузинской губернии (с 1846 г. Тифлисской), Тифлис являлся на Кавказе центральным пунктом по закупке сырья и реализации продуктов. Через Тифлис Россия устанавливала дипломатические и торговые отношения со странами Востока. Французский консул Гамба, находившийся в городе в 20-х годах XIX столетия, писал: «В Тифлис в один и тот же день приезжают — негоцианты из Парижа, курьеры из Петербурга, купцы из Константинополя, англичане из Калькутты и Мадраса, армяне из Смирны, езиды и узбеки из Бухары, так что этот город может посчитаться главным узловым пунктом между Европой и Азией». В Тифлисе европейские обычаи преломлялись сквозь призму местных традиций. Здесь соседствовали фрак и чоха, чепчик и чадра, караван и карета, итальянская ария и строгая грузинская полифоническая песня, полонез и лезгинка, европейские магазины и восточный базар. Став после присоединения Грузии к России резиденцией главнокомандующих кавказской армией, Тифлис повидал многое и многих. В разные периоды город становился резиденцией генералов Кноринга 2-го, князя Цицианова, графа Гудовича, Ртищева, Ермолова, Нейндгардта и других. Согласно воспоминаниям современников с приездом М.С. Воронцова в Тифлис жизнь города начала приобретать иной склад и характер. Воронцов умел приближать людей способных, трудолюбивых и исполнительных. «От самого обнищавшего туземца до горделивой княгини, ведущей свой род от царя Давида, все невольно покорялись воронцовской обаятельности и умению приласкать и покорять людей <...>. Общество русское, хотя тогда еще небольшое, было тем не менее в Тифлисе избранное, общество туземное <...> с каждым днем все более и более примыкало к нему»1. Люди, прибывшие с князем в 1845 г. в Тифлис и приезжающие впоследствии из столиц, вносили в жизнь города новые понятия, новые взгляды. Европейская культура постепенно начала теснить восточную патриархальную обстановку. Модистки из Одессы и Парижа прививали вкус к европейским туалетам, постепенно заменяющим грузинские чадры и шелковые платья. Куафер Влотте, приехавший в Тифлис с ножницами и гребенкой, открывает огромный магазин и модное ателье. «На левом берегу Куры образовывались целые новые кварталы до самой немецкой колонии со всеми условиями европейского города, особенно с устройством нового Воронцовского моста, взамен прежнего <...>. <Князь и княгиня> давали пример своею домашней обстановкой простоты и не особенной изысканности. В доме главнокомандующего оставалась та же казенная меблировка, стол князя, всегда, впрочем, вкусный, не отличался никакою изысканностью, вино подавалось кахетинское или крымское, в походе же и в дороге князь решительно ничем особенно не отличался от прочих, разве только в размерах широкого своего гостеприимства и обаяния своего простого и приветливого со всеми обращения <...>. Именно вследствие естественной простоты его всякий сознавал невольно, что он принадлежит к другому высшему кругу, как по понятиям, так по нравам и привычкам прошлого»2. С годами доброта князя к некоторым лицам стала доходить до крайности. Он не мог отказывать слишком настойчивым просителям, чем не замедлили воспользоваться многие из тех, кто последовал в Тифлис, узнав о назначении М.С. Воронцова. Но в целом тифлисское общество тех лет состояло из людей ярких, незаурядных личностей, многие из которых по праву вошли в историю Грузии и России. Как и в Новороссии, на Кавказе среди лиц, составлявших окружение Воронцова, было немало замечательных ученых-исследователей, принесших своими трудами неоценимую пользу краю. Среди них известный нумизмат Иван Александрович Бартоломей, не жалевший ни средств, ни времени на поиск и покупку монет, автор «Чеченского Букваря» (Тифлис, 1866). Иван Александрович собирал также коллекции насекомых. Князь А.А. Дондуков-Корсаков вспоминал, как в 1851 г., находясь в походе с отрядом за Кубанью, на реке Белой, И.А. Бартоломей собрал коллекцию насекомых, которых хранил в жестяных кружках и в крепком спирте в своей палатке. Коллекция существовала недолго, во время одного из визитов к исследователю гости почувствовали неприятный запах, исходящий из кружек. Оказалось, что казаки выпили весь спирт, хранивший ценные экспонаты. Хозяин долго не мог прийти в себя от бешенства, гости же не удержались от смеха. Среди ученых, долгое время живших на Кавказе, был также академик Г.В. Абих, профессор Дерптского университета, совершивший в 1845 г. восхождение на Арарат и ставший в 1853 г. академиком за описание Кавказского края. Генерал-лейтенанту Ходзько Кавказ обязан организацией здесь топографических работ. Воспитанник Царскосельского лицея Н.В. Ханыков приехал в Тифлис в конце 40-х годов, изучив самостоятельно восточные языки, был хорошо знаком с восточной литературой, географией. Его записка об изучении языков и наречий Кавказа была удостоена в Париже большой золотой медали Географического общества. В то время в Тифлисе почитались дома князей Орбелиани и Чавчавадзе, Г.В. Абиха, Н.В. Ханыкова, И.И. Ходзько. Тех, кто с честью служил этой многострадальной земле, измеряя свою любовь к ней количеством добрых дел, свершенных для ее блага. Тифлис 40-х и 50-х годов жил удивительно насыщенной, по-восточному колоритной жизнью. В числе оригинальных личностей того времени — барон А.К. Майндорф, пожилой человек, необыкновенно светский и любезный, постоянно создающий невозможные проекты в области торговли, финансов и промышленности. Желая воплотить свои проекты, он изъездил весь Кавказ. Решив очистить русло Куры для устройства пароходного сообщения, он, несмотря на годы и лихорадку, активно принялся за дело. Самобытной личностью Тифлиса был и англичанин Сеймур. Он ехал в Персию и должен был задержаться в Тифлисе на пять дней, а вместо этого оставался на Кавказе три года, не давая о себе никаких известий. Родственники разыскали его через князя Воронцова. Сеймур отправился в Ереван и, найдя там попутчиков, взобрался на Арарат, на вершине которого и написал свое первое письмо в Англию. Сохранение народных традиций — это сбережение души народа, его неповторимости, как бы ни удивительны они казались для тех, кто получил европейское образование и был непривычен к подобным действиям. Но, видимо, талант администратора и состоит в умении анализировать события, находить их истоки и причины возникновения, помня, что управлять — значит предвидеть. С древних времен в Тбилиси устраивались так называемые тамаши, похожие на русские кулачные бои. В них участвовали люди не только всех сословий, но и разных возрастов. В первое время после присоединения Грузии к России в Тбилиси тамаши были запрещены, но с прибытием князя Цицианова, благодаря просьбам жителей, тамаши разрешили. «Князь Цицнанов сам выезжал на оные, не столько потому, что в нем текла грузинская кровь, как потому, что он считал сей обычай свойственным здешним характерам и приличным народу воинственному, окруженному повсюду неприятелями и в котором личная смелость и молодечество всегда <нужны были> для поддержания необходимого воинствующего духа»3. Воронцов предлагал во избежание беспорядка вынести тамаши за пределы города, где больше простора и нет общественных зданий, могущих пострадать. Это предложение поддержал Император Николай Павлович: «За городом дозволять, но с тем, чтобы, кроме рук, других орудий в драке не употреблять и всегда под надзором полиции, и кончить по данному от оной знаку, когда слишком разгорячатся»4. Среди народных праздников особенной любовью пользовался в Тифлисе массовый шумный карнавал — ксеноба. Он проводился в следующий за Масленицей понедельник и был последним всплеском веселья перед Постом. В XIX столетии считалось, что празднование ксеноба связано с победой грузинских войск над персами, которые сначала захватили город, но впоследствии были разбиты, причем персидский шах попал в плен. Он был переодет в шутовский наряд, и его с вымазанным сажей лицом возили по городу. Тифлисцы стали устраивать праздничное действо, представляя в игре эпизоды борьбы с персами. Воронцов любил ксеноба, встречая во дворце процессию с мнимым шахом, бросал в толпу горсти серебра. Тифлис того времени был наполнен молодыми военными, по разным причинам желавшими служить на Кавказе под началом Воронцова. Многие из них никогда не вернутся в Россию, другие же, спустя время, займут высокие посты в государстве.«Для окружающей его молодежи и приближенных, — вспоминал князь Дондуков-Корсаков, — Нельзя было вообразить себе более снисходительного, внимательного и доброго начальника. Все шалости молодежи, разумеется, не имеющие характера ни буйства, ни явного неприличия, встречали скорее в нем симпатичный интерес к проявлению молодости, чем взыскательное отношение начальника к своим подчиненным». Однажды, возвращаясь из театра в прекрасную весеннюю тифлисскую ночь, Дондуков-Корсаков зашел поужинать в клуб, расположенный на площади перед домом главнокомандующего. К зданию клуба примыкал сад, в котором он нашел князя Васильчикова и двух-трех приятелей, ужинающих на открытом воздухе. Молодые люди решили, что для услаждения слуха следует послать за оркестром. Менее чем через час 60 музыкантов развлекали в саду нескольких русских офицеров. Затем процессия отправилась гулять по городу, устраивая серенады своим товарищам. Проснувшись в первом часу ночи от неимоверного шума, М.С. Воронцов приказал камердинеру разобраться, в чем дело. Узнав о происходящем, он не только запретил тревожить собравшихся, но даже говорить, что они его разбудили, сказав при этом: «Слава Богу, что моя молодежь довольна и веселится». Может быть, в эти минуты князь вспоминал свои шалости, когда в 1802 г. он служил в Тифлисе под началом князя Цицианова. Своеобразным центром для молодых офицеров были квартиры князей Васильчикова, Дондукова-Корсакова и Кочубея. «Наша квартира, — писал Дондуков-Корсаков, — считалась каким-то сборным пунктом всего нашего кружка: у нас совершались проводы отъезжающих в поход товарищей, обеды и встречи благополучно возвратившихся из экспедиции, у нас составлялись все предложения различных пикников, увеселений, всех шуток и школьничеств, на которые всегда так отечески смотрел князь Воронцов». Михаил Семенович всегда принимал участие в делах его приближенных, даже частных, никогда не отказывая в помощи, причем делал это с присущим ему тактом. Всеобщим уважением пользовался среди офицеров комендант Тимергоевского укрепления на правом фланге на Лабе полковник Гениг. Этот человек имел большое влияние на соседние с укреплением черкесские племена. «Его справедливость, честность, в случае нужды боевая энергия, а главное — знание характера населения и широкое гостеприимство были известны почти всем черкесам правого фланга. Он никогда не изменял раз данному слову, и часто немирные князья приезжали к нему судиться или советоваться по своим частным внутренним делам». Полковник Гениг, согласно восточным обычаям, одарял гостей богатыми подарками, поэтому ему приходилось жить не по средствам и тратить значительные суммы на приемы. Воронцов хорошо знал и ценил Генига. Услышав о его затруднениях, он приказал отправить полковнику 4000 рублей из своих собственных средств. Честь старого офицера была спасена. Здесь нельзя не вспомнить еще об одном известном поступке Воронцова. Оставляя Францию в 1818 г., он, будучи командующим Русским оккупационным корпусом, заплатил все долги не только офицеров, но и нижних чинов корпуса — примерно один миллион франков собственных денег, дабы никаких претензий у французов не было. Удаленность Кавказа от центральных губерний Российской Империи благоприятствовала возникновению там особой атмосферы, со своими нравами, интересами, особенностями. Сообщения со столицею были редки, почта приходила два раза в месяц, иногда же, из-за завалов, сообщение с Россией прекращалось совсем. «Замечательно, — отмечал Дондуков-Корсаков, — что общество тифлисское, несмотря на отдаленность свою от Петербурга, может быть, и вследствие этой отдаленности, не имело того характера местной провинциальной жизни, которая существовала и существует доселе во всех прочих провинциальных городах обширного нашего царства. Не было тех мелких интриг, тех сплетен, которые делают невыносимой нашу жизнь в провинции»5. Кавказский край, и Тифлис в частности, жили своей жизнью, на которую влияло также тревожное военное положение. Местные административные проблемы приобретали в этих условиях государственное значение. К тому же нельзя было забывать о приграничном расположении Закавказья, его соседстве с Турцией и Персией. Все это заставляло людей, жиоущих между войной и миром, дорожить каждым днем, не оставляя времени на мелочные страсти. Тифлис, как столица края, стал для многих вторым домом, где, находясь между походами, хотелось вспомнить и приблизиться к тому дорогому, что осталось в России. 25 сентября 1850 г. в Тифлис прибыл Государь Наследник. На другой день приезда в честь Его Высочества был дан торжественный обед у князя М.С. Воронцова, а вечером — большой бал у Елизаветы Ксаверьевны. 27-го числа Наследник присутствовал на бале грузинского дворянства, состоявшемся за городом, в Ортачалах, в саду Н. Тершмавонова. «В 9 часов вечера губернский предводитель дворянства ген.-м. Кн. Орбелиан, с почетнейшими князьями, встретил Государя Наследника в воротах сада, а хозяин оного, восьмидесятилетний старик Тершмавонов, по древнему грузинскому (восточному) обычаю, подостлал под ноги Августейшему посетителю богатый парчовый ковер (пиандаз). По обе стороны виноградной аллеи, среди яркой зелени листьев коей и золотистых гроздей спелого винограда светились тысячи разноцветных фонарей, стояли в два ряда князья и дворяне всех уездов Тифлисской губернии. По этой аллее Государь Цесаревич был введен в залу, сооруженную в мавританском вкусе, собственно для этого торжественного случая. В зале уже находились: Персидский принц Бехмен-Мирза с сыновьями, дамы в великолепных уборах и почетнейшие лица города». Бал открылся европейскими танцами, которые вскоре сменились национальными. Блистательный фейерверк прервал танцы. Огненные декорации на противоположном берегу реки Куры сменяли одна другую. Наконец, вспыхнул щит с вензелевым изображением Августейшего гостя. Одновременно небо осветили ряды огромных огненных снопов, рассыпавшихся вверху букетами блестящих и разноцветных звезд. Потом снова начались танцы, продолжавшиеся до полуночи. В одной из аллей парка был накрыт на возвышении так называемый европейский стол; перед ним, на коврах, разостланных на земле, разместились более 200 грузинских князей и дворян. Началось пиршество по древним обычаям Грузии. Наследник Престола сначала удостоил вниманием этот пир. Под крики «Ура!» Его Высочество прошел между двух рядов пирующих и затем занял место за столом в беседке с почетными гостями праздника. В конце ужина губернский предводитель дворянства провозгласил тосты за здравие Императора, потом за здравие Наследника. Местные и полковые хоры музыкантов исполнили «Боже, Царя храни», а крики «Ура!» собравшегося вокруг народа потрясали окрестности. Наследник Престола в свою очередь провозгласил тост в честь грузинского дворянства. На следующий день, в 8 часов вечера Наследник посетил торжественный прием, организованный для него обществом тифлисских граждан — армян в Караван-сарае Арцруни (рядом с Сионским собором). Между группами пирующего народа были разложены разнообразные товары; в других лавках разыгрывались импровизированные комедии. Из ротонды, куда пригласили Высокого гостя, открывался прекрасный вид на двор Караван-сарая, иллюминированный китайскими фонариками, светившими сквозь цветы и зелень деревьев, обвитых виноградными лозами. В фонтане плескалась рыба, а на площади играла музыка. Над карнизом крыши блестел транспарант с вензелевым именем Наследника. Посетив так называемые темные ряды, где лавки и стены были увешаны богатыми материями, и провозгласив тост в честь граждан, Цесаревич возвратился в Карван-сарай, во внутренние залы, убранные с восточной роскошью. Выйдя на балкон, Наследник увидел поистине сказочное зрелище: весь скат Авлабарской горы был очерчен огненными линиями, воды Куры, освещенные заревом, переливались золотым цветом, и на крутящихся водоворотах показывались иллюминированные плоты с танцующими на них лезгинку зрителями праздника. Поблагодарив граждан Тифлиса за прием, Наследник в 12 часов ночи отправился в дом главнокомандующего. По удалении Высокого гостя Караван-сарай был открыт для всех желающих, и сотни любопытных угощались в нем до трех часов ночи, а на Армянском базаре народ пировал до рассвета. 29 сентября Цесаревич выехал из Тифлиса. После отбытия Августейшего гостя в воскресенье, 1 октября, в Ванкском армянском соборе была отслужена Божественная литургия. После молебна духовенство отправилось на монастырский двор, где архиепископ Минае освятил столы с пищей для 1500 человек бедных людей, собравшихся у врат храма. Священник Патканов объявил им причину торжества, и тогда радостные крики, благословляющие имя Наследника, и громкое «Ура!» долго повторялись народом. Почетные граждане разносили нуждающимся вино, хлеб, зелень, мясо. На молебне присутствовали тифлисский военный губернатор и другие высокие гости. Наследник Русского Престола посетил Эчмиадзинский монастырь. За 200 сажен перед северными вратами обители он был встречен многочисленным духовенством монастыря, в полном облачении, с крестом, хоругвями и образами, и при пении священных гимнов и колокольном звоне Его Высочество, идя рядом с Патриархом Нерсесом, вступил по золотой парче в монастырь и в собор. После краткого молебна Цесаревич прикладывался к иконе святого Копия и мощам угодников, затем, пишет Нерсес, «его Высочеству подали мы приветственную записку на армянском языке, изобразив в ней с искони одушевляющия всех армян заветныя чувства усерднейшей верноподданности к всемилостивейшему Престолу великой державы Российской». Из церкви Наследник отправился в палаты Патриарха, где для него были отведены специальные комнаты. В девятом часу вечера состоялся обед на 16 кувертов. По правую сторону от Цесаревича сидел Нерсес с двумя архиепископами, по левую — князь В.О. Бебутов и другие. После обеда Цесаревич и Патриарх кушали кофе в отдельном кабинете и почти до 11 часов вели беседу на русском языке. На другой день, 7 октября, после литургии Его Высочество осматривал древности Эчмиадзинского храма и прикладывался к святым мощам апостолов и других угодников. Посетив трапезный зал, помещение Эчмиадзинского Синода и древнюю монастырскую библиотеку, наследник пил чай у Патриарха, после чего, поблагодарив Его Святейшество за прием, Цесаревич простился с Нерсесом и отправился в Эривань. Князь Воронцов писал Патриарху Нерсесу от 29 декабря 1850 г.: «<...> Его Императорское Высочество с восхищением говорил об Эчмиадзине и о вашем там приеме; и мы должны все радоваться, что Великий Князь к нам приехал, и что Бог нам помог таким образом, что у Наследника Престола останется самое лучшее впечатление обо всем, что он видел на Кавказе, и что все жители Кавказа узнали будущего их Государя и узнали, сколько он достоин высокого своего назначения<...>». Как отмечал М.П. Щербинин, устраиваемые наместником в Тифлисе еженедельные вечера, балы и концерты имели цель слияния туземцев с русскими и уничтожение враждебной розни, искони существовавшей между обитателями Кавказа. Расходы на проведение светских церемониалов осуществлялись не за счет казенных, но личных средств князя. В 1845 г. доходы Закавказского края достигали 1 649 151 рубля; в 1849 г. — примерно 2 000 000 рублей, а в 1852 г. — 6 226 492 рубля. С первого года своего пребывания в Тифлисе Воронцов занимался его благоустройством. Город рос: если в 1835 г. он насчитывал 25 000 жителей, то в 1847 г. 43 862 человека. Воронцов — инициатор многих градостроительных преобразований. Тифлис хорошел. Большая часть его покрывается мостовыми. Вдоль северной городской стены (по линии будущей Мухранской улицы) строится крепостной бульвар. Недалеко от последнего в 1867 г. будет воздвигнут памятник светлейшему князю М.С. Воронцову. Император Александр Николаевич утвердил ходатайство князя А.И. Барятинского о сборе добровольных пожертвований на памятник М.С. Воронцову. Сам Государь внес три тысячи рублей. В 1867 г. памятник был открыт как признание заслуг человека, покинувшего в 1854 г. Кавказ, и о котором, как об истинно государственном деятеле, можно судить по той пользе, которую он принес подвластным ему землям. Примечания 1. Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 513—514. 2. Воспоминания князя Дондукова-Корсакова // Старина и новизна. Кн. 6. 1903. С. 168—169. 3. Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссией. Т. Х. С. 826. 4. Там же. С. 827. 5. Ерицов А.Д. Патриарх всех армян Нерсес V и князь Михаил Семенович и княгиня Елисавета Ксавериевна Воронцовы, в частной переписке. Тифлис, 1898. С. 13—14. О.Ю. Захарова. «Светлейший князь М.С. Воронцов» Источник: http://www.krimoved-library.ru...cov28.html ---

Снегиревы | | |

MarinaMМодератор раздела  Москва Сообщений: 6191 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 1093 | Наверх ##

5 августа 2019 23:30 6 августа 2019 23:44 Тифлисский артиллерийский гарнизон располагался при Грузинском Артиллерийском Округе. То есть располагался в зданиях Арсенала, на Арсенальной горе.

Вот фото Прокудина-Горского, где отмечены здания Арсенала. При Саакашвили их снесли. Подполковник Евграф Иванович Зоммер в 1850-е годы был начальником Тифлисского Артиллерийского Гарнизона. Обычно командиры в те годы имели квартиры в расположении части. Данные взяты из календарей 1855 и 1858 годов.

Фотография, естественно, сделана в более поздний период, в начале 20-го века.

В середине 19 века некоторых зданий еще не было, но в основном Арсенал имел такой вид и выглядел так же. В Арсенале располагалась канцелярия и руководство Грузинского Артиллерийского Округа, и с ними был расположен Тифлисский Артиллерийский гарнизон, так как он частично и обслуживал Арсенал.

* (на стр.1 этой темы в самом начале темы на двух старых картах Тифлиса можно увидеть Арсенал,- он обозначен на обеих картах)

---

Таланины, Артамоновы (Вологодск. крест.). Мантьевы. Добровольский Андр. Андр. 1891 гр. Зоммеры (Архангельские, Псковск.). Алабушевы (Латвия,СПб). Малюга. Вилли. Вамелкины, Можайские (Новгородск, Псковск., Вологодск.). Дневник: http://forum.vgd.ru/1516/ | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

6 августа 2019 11:01 9 февраля 2020 15:23 Тифлис. 1856-1866. Первые фотографисты. Первое стационарное фотоателье в Тифлисе открыл в декабре 1856 года французский подданый Симон Мориц. Мориц Симон | 1856-1861 1856-1857(Apr)– Тифлис, Эриванская пл., д. Кукуджанова, против Семинарии 1857-1861 – Тифлис, Головинский проспект, д. Попейко 1858-1859: Фотографических заведений в Тифлисе два, три или четыре. Продолжает работать Мориц, открылся Окуловский. Есть также казеное Фотографическое отделение Департамента Генерального Штаба. Кроме того, в городе с гастролями постоянно пребывают один-два неизвестных нам пока дагерротиписта. Окуловский Александр | 1858-1860 1858, 1 марта - 15 мая – Тифлис, Головинский проспект, дом князя Орбелиани 1859-1860 – Тифлис, Головинский проспект, д. Богданова, с 29 Jan 1859 г. § ОКУЛОВСКИЙ Александр (1822-1882) | 1850-1851 – Иркутск / 1853-1857 – Казань / 1856 – Самара / 1858-1860 – Тифлис / 1861-? – Пятигорск Потомственный почетный гражданин. Первое фотографическое заведение в Казани открыл в ноябре 1853 г. Объявление в «Казанских губернских ведомостях»: «Честь имею известить почтеннейшую публику, что с настоящего числа буду снимать фотографические портреты на металле, бумаге и стекле. Портреты будут сниматься ежедневно при ясной и пасмурной по годе от 9-ти часов утра до 3-х пополудни в устроенной для сего теплой галерее, в квартире моей на Воскресенской улице в доме Акчурина». В мае 1857 г. заведение О. переходит во владение зубного врача Эдварда Вестли. «Самарские губернские ведомости», №33 от 18 августа 1856 г. : «О фотографических портретах. Честь имею известить почтеннейшую публику, что настоящего числа и по 1 октября сего года, буду принимать заказы на фотографические портреты. Можно снимать ежедневно при ясной и пасмурной погоде, от 9 часов утра до 3-х пополудни, в квартире моей города Самары в 1 части в доме Шефера, где и можно видеть выставку портретов моей работы. Фотографист А. Окуловский». [spr_popov] В Тифлисе Окуловский открылся сначала временно, на три месяца в доме князя Орбелиани. С января 1859-го у него уже постоянное фотоателье на Головинском проспекте в доме Богданова. Плодотворное сотрудничество Окуловского и Вестли, начавшееся в Казани, продолжилось и в Тифлисе – ""Кавказ" №89, 12 Nov 1859: "Прибывший из Лондона зубной врач Э. ВЕСТЛИ предлагает свои услуги почтеннейшей тифлисской публике, во всем, что касается зубных операций по новейшим английскимъ и американскимъ методамъ, какъ-то: вставлеление искусственных зубовъ, не уступающихъ прочностию и красотою эмали лучшимъ натуральным, пломбировка и вырывание испорченныхъ зубовъ, очищение ихъ отъ виннаго камня и т. п. Жительство имеет на Головинском проспекте в доме Богданова, при фотографическомъ заведении Окуловскаго." 1860: 1) Мориц Cимон – Тифлис, Головинский проспект, д. Попейко 2) Окуловский Александр – Тифлис, Головинский проспект, д. Богданова, с 29 Jan 1859 г. 3) Гольдштейн Людвиг (Луи) – Головинский проспект, д. ген. Арцруни, возле Главнаго Штаба, с 6-03-1860 по 12-06-1860. – Головинский проспект, д. ген. Белова, с 13-Nov-1860 4 Хламов Ф. Т. – Саперная, дом Гринева, с 2-Oct-1860 (опять) 5) Артюр Г. с Компаньоном. Д. (Дубилер) – Головинский проспект, д. Сараджева, где кондитеры Гилье и Ренье, с 1-Dec-1860. а так же: 6) Фотографическое отделение Департамента Генерального Штаба Далее... Сведения о фотографах Тифлиса в 1860-х и 1870-х фрагментарны. В ежегоднике "Кавказский календарь" с 1863-го и по 1880-й фотографы вообще не упоминаются. В газете "Кавказ" реклама фотографий встречается часто, но бессистемно. В целом: В 1861-м количество фотографических заведений в Тифлисе достигло десяти и, видимо, это был исторический максимум. Следующие 30 лет в каждый конкретный момент времени в городе формально числилось 8-9 фотографий, из которых реально работали 6-7 (один-два владельца находились в отъезде, и пара-тройка должны были вот-вот открыться, или закрыться, или переехать в другое помещение.) Персонально: 1) – Основатель тифлисской фотографии Симон Мориц и его фотоателье на Головинском проспекте в доме Попейко последний раз упоминаются в ноябре 1863-го. 2) – Окуловский в 1861-м перебрался в Пятигорск, а его фотоателье на Головинском проспекте в д. Богданова по привычной уже казанской схеме досталось квартирующему в нем фотографу-дантисту Э. Вестли. 3) Сам Э. Вестли из дома Богданова в январе 1863-го переедет в дом Шиоева все на том же , Головинском проспекте, а через год вернется обратно и просидит там до 22 января 1878, после чего снова передеет в дом Шиоева (к тому времени – Шиоевой) и уже вплоть до финального для него 1883-го.  2) В 1861-м откроется Бялый по адресу – Арсенальная, д. Богутинского 3) Гольдштейн то ли Людвиг, то ли Луи, открывшийся в 1860 в доме ген. Белова, в октябре 1862-го приютит у себя восходящую фотографическую звезду Барканова В. В. после чего о Барканове мы ничего не услышим до 1881-го, а Гольдштейне – уже никогда. 4) Хламова Ф. Т. в мае 1861-го на Саперной, д. Гринева сменит "Товбич и Кo", а сам Хламовпереедет на Головинский проспект в дом Шиоева, где его в январе 1863-го сменит Э. Вестли... см. п. 3. 5) Загадочный Д., компаньон Артюра Г. в фотографии на Головинский проспекте, д. Сараджева, отрывшиеся в декабре 1860-го, окажется Дубелиром Л. и в 1861-м уже будет единоличным владельцем фотоателье в д. Сараджева. В 1865-м Дубелир переедет в д. Харасимова, рядом с магазином мад. Гютих, близ градской полиции и Сололакских улиц. В 1871-м – в д. Харазова, где помещается отделение государственнаго банка В 1880-м его адрес – Головинский пр-т, д. Рейтерна, рядом с домом Мамуки Орбелиани 6) Фотографическое отделение Департамента Генерального Штаба, оно же Фотографическое заведение при Главном Штабе, оно же Казеная фотография (Тифлис, Семинарский пер. вход с Лорис-Меликовской ул.) вообще-то предназначенное для, цитируем, "топографии (особенно), этнографии, археологии и вообще ко всему, где искуство фотографии может быть употреблено с пользой для края и науки" с 8-го января 1863 года открыло свои действия для гражданской публики и решило "предлагаетъ свои услуги частным лицам, на нижеследующихъ условиях: Дюжина карточек визитных, во весь рост 7 руб...." и т.д. 1860-е, 1870-е... Кавказский календарь на 1881 год, Фотографии г. Тифлис: 1) – Артюр. Тифлис, Михайловский мост, д. Мирзоева 2) – Вестли. Тифлис, Головинский проспект, д. Шиоевой 3) – Дубелир. Тифлис, Головинский проспект, д. Рейтерна, рядом с домом Мамуки Орбелиани 4) – Левитес. М. Тифлис, Головинский проспект, д. Рейтерна 5) – Орлай. Тифлис, Головинский проспект, д. Белого 6) – Филиппович. Тифлис, Головинский проспект, д. Зубалова 7) – Ермаков. Д. И. Тифлис, Дворцовая, д. Сараджева и Цовьяна, рядом с Дворцом 8) – Барканов. В. В. Тифлис, Дворцовая, д. Харазова 9) – Цейтлин. Тифлис, Дворцовая proof: "Кавказ" 1856-1859 / Кавказ 1860 / Автор: Fomoa Telier на 07:36:00  https://ic.pics.livejournal.co...81_640.jpg https://ic.pics.livejournal.co...81_640.jpg ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

6 августа 2019 11:24 АПТЕКИ ТИФЛИСА. История аптечного дела в Грузии уходит в глубину веков, однако о Тифлисских аптеках упоминаний немного. Единственная аптека , обслуживающая горожан была открыта в 1740 году католическими миссионерами. Эта аптека находилась у Царских ворот, на углу улиц Чахрухадзе и Шавтели (Анчисхатская ) , но была разрушена в 1795 году. Фактически, отсчет о развитии аптечного дела можно начать с 1806 года, когда в Тифлисе появилась первая казенная аптека. Содержалась она за счет государственной казны .Одна из известных старейших аптек города открылась в 1826 году на ул.Лермонтова. Это была аптека Флора Федоровича Шенберга, перешедшая затем к Ф.Оттену. А в 1893 году газета ,,Тифлисский листок писала: ,,...магистр фармации Ф.Оттен имеет честь донести до всеобщего сведения, что он переходит в Сололакскую аптеку, приобретенную им в собственность,,. Помещение, в котором, кстати, до этого тоже была аптека, он купил у Шахпароянца . Эта аптека функционирует и сейчас , в ней частично сохранились даже старые аптекарские шкафчики и часть интерьера. С именем Фердинанда Оттена, кроме его знаменитой аптеки, связан поиск пригодной для города воды во время строительства водопроводной сети. Именно он исследовал воду в Сагурамо и дал ей высокую оценку , как источник питьевой воды для Тифлиса. Выпускник Дерптского и Петербургского университетов Фердинанд Карл Оттен был удостоен звания Почетного гражданина Тифлиса. Если имя Оттена знакомо лишь старым горожанам, то имя Земмеля продолжает звучать в Тбилиси, но уже в связи с районом, а вернее, местом, , где когда-то была его гомеопатическая аптека. Аптека была на на углу Ольгинской и Верийского спуска. Аптека, к сожалению, не сохранилась, В период с 1863 по 1864 год Земмель и Оттен открыли три аптеки . В этот период , в городе с 60-тысячным населением, других аптек не было. Однако, к концу 19 века аптек стало значительно больше и 4 января 1898 г. даже открылось Тифлисское гомеопатическое общество в помещении центральной гомеопатической аптеки в доме Добржанского на Головинском проспекте. Председателем был избран Действительный Статский Советник Н.Е.Хлодовский. Общество занималось пропагандой гомеопатических средств и вело научную и исследовательскую работу в этом направлении. Известную всему городу аптеку на первом этаже городской мэрии в 1900 году возглавил сын тифлисского торговца Фридрих Гейн. Он одним из первых привез в Тифлис новейший микроскоп и проводил лабораторные исследования в своей аптеке. К 1912 году в Тифлисе уже насчитывалось 23 аптеки и 30 аптекарских магазинов . Среди их владельцев - Глезер, Шнейдер, Оттен, Гейне, Шмидт, Шинберг, Шиханов, Земмель... Надо сказать, что немцы долгое время оставались монополистами в аптечном деле. Список аптекарских магазинов и складов займет слишком много места, так что я ограничусь только аптеками. АПТЕКИ ТИФЛИСА (по справочникам врачей 1911 г. и 1913 г.) Аптека Тифлисского товарищества фармацевтов- Головинский пр № 33 Аристаков Александр Сергеевич – Воронцовская № 10 Айвазов Александр Григорьевич - ул.Судебная № 22 Безе Берта Павловна – Ртищевская № 17 Вилларет Виктор Людвигович – Лорис.Меликовская № 7 Гейн Фридрих Карлович и Фердинанд Адольфович – Эриванская пл. Городской дом. Гржендзица Станистав Станиславович – ул.Кирочная № 16 Глезер Фриц Карлович – угол Реутовской и Черкезовской ул. Габриелянц Сергей Иванович (гомеопатическая) – Крузенштерна № 1 Джорогов Евгений Осипович – Винный под.№ 28. Ишханов И.А. – Головинский пр. № 20 Зелькин Эльяша Зеликович – Ольгинская № 53 Земмель Евгений Яковлевич – ул.Ольгинская у Верийского спуска. Замлынского – (наследников ) – Елизаветинская № 10 Зурабов В.Г. – Головинский пр. № 14 Ионнисиани Никита Егорович – Пушкинская № 19 Либих Александр Давидович - Мадатовская, дом Мартирузова Макер Эдуард Эдуардович – у памятника кн. Воронцова Оттен Фердинанд Карлович – Сололакская № 8 Прейсберг Владимир Карлович – Армянский базар № 80 Симхович Яков -Айзик Давидович – Николаевская № 7 Ходжеванов С.И. – Лермонтовская № 17 Хамганезовы братья – Головинский пр. № 38 Шенгард Энгельбрехт Генрихович – Кахетинская № 10 Шихинов Алоизий Богданович – Михайловский пр. № 146  Тифлис. Винный подъем. Справа аптекарский магазин Е.О.Джорогова. https://aidatiflis7.livejournal.com/16549.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

6 августа 2019 11:40 Тифлис Ольгинская улица. Великая Княгиня Ольга Фёдоровна Романова (1839-1891)  Цецилия Августа, принцесса и маркграфиня Баденская родилась 20 сентября 1839 года в Карлсруэ, Баден в семье великого герцога Баденского и Софии Вильгельмины Шведской. Герцог Баденский был строгим отцом и девочка воспитывалась почти в спартанских условиях. Наряду с хорошим образованием, она получила навыки, которые потом очень пригодились ей в жизни. Она обладала твердым характером и хотя редко демонстрировала свои чувства, была человеком отзывчивым и готовым придти на помощь страждущим. После принятия православия, принцесса Баденская получила имя Ольги Федоровны и титул Великой Княгини. В августе 1857 года, 18-летняя Ольга вышла замуж за младшего сына Российского императора Николая 1, Михаила Николаевича. Ей было всего 23 года, когда она приехала в Тифлис вместе с мужем и тремя маленькими детьми. Великиий князь Михаил Николаевич был назначен Наместником русского императора на Кавказе в 1862 году и прослужил на этом посту до 1881 года.( Collapse ) Ольга Федоровна посвятила себя заботе о семье и воспитанию детей, но её деятельная натура не могла остаться в стороне от множества проблем, с которыми она столкнулась на Кавказе. Как и многие первые дамы, княгиня занялась благотворительной деятельностью, используя, в основном, свои личные средства. Уже через год, под покровительством Ольги Федоровны, был образован Совет общества Святой Нины, в котором она стала председателем. Благотворительное общество заботилось о воспитании и образовании девочек по всему Кавказу. Особое внимание уделялось детям из бедных семей и сиротам, которые получили возможность обучаться в начальной школе, а многие и продолжить образование. Кроме того, Ольга Федоровна стала Августейшей покровительницей Общества распространения христианства. В 1865 году, во многом благодаря её усилиям, в Тифлисе открылась первая на Кавказе женская гимназия, получившая впоследствии имя Великой княгини Ольги Федоровны – ОЛЬГИНСКАЯ. Следом, открылась прогимназия. За несколько лет число учениц в этих учебных заведениях выросло до тысячи. Гимназия содержалась на деньги Ольги Федоровны. За обучение девушек из состоятельных семей взималась плата в 150 руб. в год, тогда как нуждающиеся ученицы, при хорошей успеваемости и поведении, освобождались от платы и даже получали стипендию. Все годы существования Ольгинской гимназии, день её основания торжественно отмечался 16 апреля.  Тифлис. 1-я Великой Княгини Ольги Федоровны женская гимназия. ул.Лорис-Меликовская № 12. В начале 70-х годов 19 столетия, открылся Повивальный институт, который также состоял под Августейшим покровительством Ольги Федоровны и потому не случайно назывался Закавказским Ольгинским Повивальным институтом. В 1877 году началась русско-турецкая война. Великий князь Михаил Николаевич был назначен Командующим войсками, а Великая княгиня Ольга Федоровна взяла на себя заботу об отбывающих на войну, и раненных солдатах. Она стала покровительницей Общества Красного Креста на Кавказе. Интересно, что всех военнослужащих, проходящих через Тифлис на эту войну, Ольга Федоровна принимала у себя, в Дворцовом саду (на Головинском проспекте), где были накрыты столы с угощением и она сама подавала солдатам чай, сахар и булки. Приемы продолжались по 2 часа, одновременно, на них присутствовало 200-300 солдат и офицеров. Через Дворцовый сад ушли на войну больше 10 тысяч человек. Забота о раненых, обеспечение госпиталей самым необходимым, стало для Ольги Федоровны главным делом во время войны. Она постоянно следила за тем, чтобы Общество Красного Креста имело всё необходимое для ухода за раненными и даже приобрела на свои деньги полевой аптечный фургон с медикаментами и хирургическими инструментами на 200 человек. В 1878 году, благодаря усилиям княгини Ольги, в Тифлисе открылось ещё одно учебное заведение - 2-я ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ (ул.Великокняжеская) Почти 20 лет прожила на Кавказе Ольга Федоровна, четверо из её семи детей , родились в Тифлисе. В 1881 году семья вернулась в Петербург. Ольга Федоровна оставила о себе добрую память на Кавказе и до конца дней тепло вспоминала годы, проведенные в Тифлисе. Она продолжала заниматься благотворительностью не обходя вниманием ни одно прошение, которое попадало в её руки. В 1891 году, на 51-м году жизни, Великая княгиня Ольга Федоровна скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Похоронена она в Петербурге, в Петропавловском соборе. В её честь, одна из улиц Тифлиса была названа ОЛЬГИНСКОЙ. https://aidatiflis7.livejourna...0%B3%D0%B0 ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

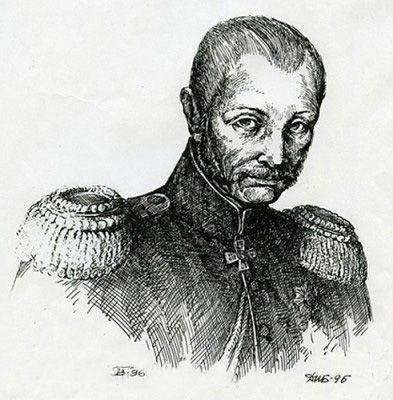

6 августа 2019 12:20 Тифлис Головинский проспект. Евгений Александрович Головин (1782-1858) - военный и государственный деятель, с 1845 по 1847 год - генерл-губернатор Лифляндский, Эстляндский и Курляндский.  Фото : https://i.pinimg.com/originals...e6466b.jpgЕвгений Александрович Головин получил образование в Московском университете, но избрал военную карьеру. Служил в гвардии, участвовал в войнах с Францией (в том числе в Аустерлицком, Бородинском и Лейпцигском сражениях, во взятии Парижа), в ряде войн с Турцией, в подавлении Польского восстания. За проявленную храбрость Е. А. Головин был награжден орденами и шпагой с алмазами и надписью «За храбрость», за умелое командование подчиненными в ходе боев его не раз повышали в звании. В 1813-м году после битвы под Лейпцигом получил чин генерал-майора, в 1825-м — генерал-адъютанта императора. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Евгений Александрович был назначен комендатном Варны. В городе вспыхнула эпидемия чумы, солдаты отказались выносить трупы из госпиталя. Генерал Головин одел парадную форму и лично вынес с тремя добровольцами тело одного из умерших. Два солдата, совершившие вместе с ним этот поступок, заразились чумой и умерли, Головину же посчастливилось остаться в живых. В 1837 году Е.А. Головин был назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим гражданской частью и пограничных дел в Грузии, Армении и Кавказской области. Вскоре Головин стал генералом от инфантерии. После его смерти главная улица Тифлиса до революции называлась Головинский проспект (ныне — проспект Руставели в Тбилиси). В 1845-м году Головин был назначен Лифляндским, Эстляндским и Курляндским генерал-губернатором. В изданном в 1893 году очередном томе энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона констатировалось: «Ко времени управления его (Головина — прим. автора) Прибалтийским краем относятся первые попытки распространения там православия и русского языка». В изданной в начале ХХ столетия книге «Русские портреты XVIII и XIX cтолетий» так сообщалось о деятельности Евгения Александровича Головина в Риге и причинах его отставки : «Здесь Головин поставил своей задачей объединение Прибалтийского края с империей и весьма содействовал стремлению латышей к переходу в православие. Одним из деятельных его сотрудников был известный Юрий Самарин. Хотя Головин нисколько не посягал на немецкие привилегии, его деятельность возбудила против него ненависть немцев, добившихся в 1848 году его отозвания из Риги». В Риге Евгений Александрович в 1847 году издал книгу «Извлечение из военного журнала генерал-лейтенанта Головина в течение кампании против польских мятежников 1831 года». Всего Е.А.Головин издал три книги о войнах, в которых принимал участие. В уже упоминавшемся издании «Русские портреты XVIII и XIX столетий» говорится: «Головин был одарен умом и получил хорошее образование, владел немецким и французским языками, а по-русски говорил и писал с замечательными точностью и силою выражений». В 1848-м году Евгений Александрович Головин был назначен членом Государственного совета. Автор: Александр Гурин https://www.russkije.lv/ru/lib/read/y-golovin.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

6 августа 2019 22:16 11 января 2020 15:26 Соллогуб Владимир Александрович граф - известный писатель (1814 - 1882)  Фото; http://bard.ru.com/bio-foto/sollogub_v.jpgЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ...(СОЛЛОГУБ В ТИФЛИСЕ) Мы уже так долго листаем сололакские страницы, где удивительным образом сочетаются стихи и проза, встречи и дружбы, имена прославленные и почти забытые… И кое-кто даже может упрекнуть нас в особом пристрастии к этому району. Но в таком случае тот же упрек можно адресовать и человеку, более полтораста лет назад писавшему здесь свои замечательные статьи и очерки о Грузии – графу Владимиру Соллогубу. Ведь объединил он их под говорящим названием «Салалакские досуги». Правда, в старой транскрипции: Сололаки тогда называли и Салалак, и Салулак. Так что, нет сомнений, где именно Владимир Александрович брался на досуге за перо и бумагу. И писал не конкретно о самом районе, а, как и мы, обо всем, что поразило и запомнилось – о встречах, о людях, о нравах, о литературе, о театре… По словам Николая Добролюбова, в «Салалакских досугах» Соллогуб «решился из светлой сферы поэзии спуститься в область смиренной прозы и сделался статистиком, этнографом, историком, биографом, туристом, даже критиком и историком литературы...» Ну, а что еще надо тем, кому интересно, чем жил Тифлис в том далеком времени! Открыв газету «Кавказ» за февраль 1851 года, читаем: «В наш город прибыл известный русский литератор граф Соллогуб, высочайшим повелением назначенный состоять по особым поручениям при его сиятельстве князе наместнике». Тогда тбилисскую публику это привело в восторг, сегодня большинству ее представителей имя графа Соллогуба мало что говорит. А ведь Белинский после гибели Лермонтова ставил его на второе место среди тогдашних писателей – вслед за самим Гоголем. Его знаменитой повестью «Тарантас. Путевые впечатления» зачитывалась вся Россия. И в историю литературы он вошел как предтеча русского классического реалистического романа. А еще он был близко знаком с Карамзиным, Гоголем, Лермонтовым, Одоевским, Тургеневым, Островским, Гончаровым, Достоевским, Григоровичем, Некрасовым, Панаевым. Ну, а Пушкин… вызвал его на дуэль, приревновав к своей Натали. Причем абсолютно безосновательно. К счастью, они объяснились, помирились, но Соллогуб вошел в историю еще и благодаря этому инциденту Как же знаменитый литератор, женатый на фрейлине императрицы Софье Виельгорской, завсегдатай всех великосветских салонов Петербурга, оказался в Тифлисе? Его собственное объяснение таково: «В начале 1850 года я довольно серьезно заболел, и доктора советовали мне ехать за границу пить богемские воды; но меня привлекало другое – меня уже давно тянуло на Кавказ. Мне хотелось взглянуть на этот, по рассказам и описаниям, чудный край… Личность наместника кавказского, князя Михаила Семеновича Воронцова, много способствовала этому желанию…» Вот и получилось, что граф приезжает в Тифлис не только для лечения – наместник приглашает его в качестве чиновника по особым поручениям. Но какие особые поручения мог исполнять известный литератор? С 1847 года на Эриванской площади города строится караван-сарай с театром на 700 мест. Это первое крупное театральное здание Закавказья. Создают его итальянский архитектор Джованни Скудиери и русский художник Григорий Гагарин, с которым у Соллогуба уже есть отличный опыт совместной работы. А деньги на строительство и оформление театра вызвался выделить известный меценат, почетный гражданин Тифлиса и Ставрополя Гавриил Тамамшев. И пусть современного читателя не коробит, что театр – в здании караван-сарая. Это аналог того, что теперь называется «торгово-развлекательным центром». В контракте прямо указано: «все торговые лавки, расположенные в здании, должны быть заняты красным товаром, галантерейными, модными, кондитерскими и вообще лавками, не безобразящими наружному взгляду». Директором этого театра и назначается Соллогуб. Вот такое особое поручение. И уже только в одном описании вверенного ему театра проявляется литературный талант графа-директора. Во-первых, он четко оценивает значение новостройки: «Промышленность и искусство зажили рука-об-руку, - и даже промышленностью поддерживается искусство, потому театр выстроен на счет лавок. Правильная торговля и эстетическое наслаждение сливаются в этом храме возникающей образованности, - две важные стихии для усовершенствования здешнего быта, указаны целому населению». А уж описание убранства театра – это восторженная поэма в прозе. Ее полное воспроизведение займет не одну страницу. Поэтому удовлетворимся лишь парой цитат: «Сооруженный в Тифлисе, на Эриванской площади театр не найдет себе нигде равного… Мертвым пером нельзя выразить всей щеголеватости, всей прелести, всей ювелирной отделки нового зала. Он похож на огромный браслет из разных эмалей, сделанный… по восточным рисункам. Равным образом он напоминает те предметы древней русской утвари с разноцветной финифтью, которыми мы восхищаемся в богатом хранилище Московской Оружейной Палаты…» И еще выслушаем пророческие слова о том, что действительно реализовалось с годами: «Нельзя не пожелать от души, чтобы здешняя драматургия, поняв свое призвание, заняла достойное место в общем стремлении к пользе и чтобы мысль, подарившая Закавказье театром, нашла отголосок в грузинских и русских писателях и пополнилась, осуществилась их произведениями». Конечно, можно понять такое восхищение театром, который получил под свое начало… Но у графа – много и других интереснейших строк о Тифлисе. Часть их и сегодня может повторить любой человек, изумленный первым приездом в Грузию. «Нигде так упорно и так усердно не закусывают, как здесь»… «Летняя жаркая погода в Тифлисе перестает быть погодой, а становится иногда настоящей язвой… Словом, если какой-нибудь город нуждается в дачах, то это, конечно Тифлис»... «Идет гомерическая попойка под председательством красноносого тулумбаша и безостановочно передаются из-рук-в-руки кулы, азарпеши и турьи рога с многоизвестным и еще более употребляемым кахетинским вином»… А этот отрывок о том, как итальянская опера завоевала Тифлис, просто необходимо прочесть, ведь чувством юмора не обделены ни автор, ни мы с вами: «Тифлис решительно становится музыкальным городом, еще немного и он даже будет итальянским городом. Куда не повернешься, все слышатся итальянские напевы. Рассказывают, что на майдане все муши то и дело, что поют – un pescator ignobile, а затем ложатся спать на улице, в ожидании золотых кафтанов и замаскированных Лукреций. Если кто на базаре покупает бурдюк кахетинского, так уж не иначе, как на голос – un segretto per esser felice… Верблюжие караваны становятся каждую ночь в кружок и, при виде восходящего месяца, проводники их затягивают хором: Casta diva. Зурна, бедная зурна, спряталась и замолкла. Два сазандаря, видя, что последний их час настал, застрелились, но, умирая, еще через силы нашептывали: Ah, pershe, non posso odiar ti… На улице все приветствия, все разговоры изменились. Теперь не спрашивают – здоровы ли вы? спрашивают – есть ли у вас место в Опере. Не говорят, что такой-то господин ожидает следующего чина, а – что такой-то певец немножко охрип, а у такой-то певицы болят ноги... Все бегут в театр. Все алчут оперы». А вот уже вполне серьезно: «Русская труппа в Тифлисе невелика, но можно и должно сказать, что она из лучших, если не лучшая из всех второстепенных русских групп. В ней господствует какой-то особый тон приличия и благородства… На тифлисской сцене вы не увидите гаерских угождений райку, ухарских ухваток, свирепых нарядов, ничего, что бы резко бросалось в глаза или могло бы оскорбить вкус самого взыскательного слушателя» Все это увидено и прочувствовано «изнутри» - Соллогуб ощущает себя своим человеком в закавказской столице. И что бы он не писал в ней, вполне естественно появляются слова «у нас», «наш край», «наш быт»… Посторонний человек не напишет: «Кто не знает нашего живописного города, нависшего над Курою, посреди котловины, окаймленной горами, тот не может себе представит волшебной картины этого освещения…» Или это: «Тифлис изменяется с каждым днем: между саклей, отважно торчащих гнездами, над обрывистым берегом Куры мгновенно вырастают красивые здания, сооружаются церкви, перекидываются через бурливую реку каменные мосты, выравниваются площади, возникают целые улицы, целые кварталы; каждый день приносит новый успех, новую мысль, новое развитие, новую радость». Ну, чем не описание нынешних дней? Правда, с одной оговоркой – те здания тифлисцы встречали с восторгом, а по поводу нынешних новостроек не стихают бурные споры... Город «над обрывистым берегом Куры» может гордиться не только тем, что знаменитый писатель по праву зачисляет себя в «летописцы тифлисской жизни и городской и загородной». Именно здесь у Соллогуба появляется возможность сочетать литературную, исследовательскую и общественную деятельность. Он печатает статьи и рецензии в газете «Кавказ», пишет пьесы, детальную биографию генерала Петра Котляревского, начинает «Историю войны в Азиатской Турции», издает сборник «Тридцать четыре альбомных стихотворения». А еще вместе с писателем Евгением Вердеревским готовит к печати альманах «Зурна», призванный поведать российскому читателю о богатстве и разнообразии культур Закавказья, в нем авторы нескольких национальностей. Сам Соллогуб, помимо стихов, публикует комедию «Ночь перед свадьбой, или Грузия через тысячу лет». Именно Тифлис он избирает для своей утопии, и нам стоит заглянуть в это будущее. Итак, напившийся на свадьбе жених-тифлисец, просыпается в городе 2853 года. А мы, не дожидаясь этой даты, сравним предсказания Соллогуба с сегодняшним Тбилиси: «Со всех сторон... огромные дворцы, колоннады, статуи, памятники, соборы... железная дорога». Царит всеобщее просвещение, женщины имеют настолько равные права с мужчинами, что служат в полиции. Правда, потому, что это стало самой легкой работой (!). Сословие купцов сохранилось, но заботится только о пользе покупателей, а не о собственном кармане. Техника дошла до того, что механические камердинеры чешут пятки своим хозяевам. Более того, когда один из персонажей – Карапет, отец Кетеваны – глазея с крыши своего дома на улицу, вдруг хочет поспать, он вставляет ключ в отверстие в трубе, и из окна выезжает кровать, которую подталкивает машина на колесах и пружинах. Ей отдаются приказы: «Машина, положи меня; машина, накрой меня; машина, погаси свечу и отвези в комнату». Все это исполняется, и Карапет уезжает со словами: «Ну, а теперь я сам засну». Извозчики перевозят пассажиров на воздушных шарах, и один упрекает другого в том, что тот «намедни ездока в Средиземное вывалил». О театральном мире: «Согласие между артистами, отсутствие мелочного самолюбия для пользы искусства – вот что отличает ваше полезное сословие». Париж уже неинтересен и банален, ведь центр цивилизации и культуры – Закавказье... Не правда ли, дорогие читатели, есть, о чем сегодня задуматься, чему позавидовать, с чем сравнить? Но литературного творчества Соллогубу мало – он становится одним из учредителей и членом Совета директоров Кавказского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Туда входят виднейшие исследователи Кавказа, в разное время членами этого отдела были Илья Чавчавадзе и поэт, драматург, этнограф Рафаил Эристави (Эристов). Первое собрание Совета состоялось за месяц до приезда Соллогуба в Грузию, а уже на втором заседании он поднимает вопрос о создании «Общего Кавказского Музеума». Этнографическую программу музея составляет он сам, а зоологическую и ботаническую – профессор Андрей Бекетов, дед поэта Александра Блока. Первые экспонаты музею передают Соллогуб и Воронцов. При всем этом, как всякий талантливый и независимый в суждениях человек, да к тому же, покровительствуемый высоким начальством, Соллогуб обретает недругов в «свете». И когда ушедшего в отставку Воронцова сменяет генерал Николай Муравьев, «доброжелатели» представляют ему графа как «салонного баловня» и «колкого балагура». Да и у бравого воина – свои представления о функциях подчиненных. Поэтому его разговор с чиновником по особым поручениям по-солдатски лаконичен: «Вы автор «Тарантаса?» и после получения ответа: «Ну, так можете сесть в ваш тарантас и уехать». Это не метафора, а прямое руководство к действию. И граф покидает Тифлис в марте 1855-го, месяца не дотянув до четырех лет пребывания в нем. Но разлука с Грузией – недолгая. Соллогуб служит в Министерстве внутренних дел, особыми обязанностями не обременен, а тут с ним связывается князь Александр Барятинский. Он назначен вместо Муравьева, по состоянию здоровья покомандовавшего Кавказом меньше двух лет. Будущий наместник спрашивает, не желает ли Соллогуб снова вернуться в край, оставивший «неизгладимые впечатления и воспоминания». И рисует заманчивую картину, полностью соответствующую соллогубовским «вкусам и умению: устройство театров в значительных городах, учреждение школ музыки, пения, рисования в Тифлисе». Польщенный граф сравнивает такую перспективу с «маленьким министерством изящных искусств», в котором он исполнит «лестную роль хозяина и господина». И это – при том, что Соллогуб отлично знает не только положительные стороны характера Барятинского, но и его избалованность, тщеславие, желание стать генералиссимусом подобно Суворову. «При таком нраве и при таких стремлениях, понятно, что… Барятинский пожелал придать своему путешествию и вступлению в вверенный его управлению край всевозможную торжественность», - признает он. Но, как свидетельствуют современники, именно Соллогуб «был одним из первых, кого завербовал князь в свою пышную свиту, с которой он открыл свое торжественное шествие на Кавказ» летом 1856-го. Острый на язык писатель сам признается, что въезд в Тифлис с «особенною торжественностью» имел «свою несколько смешную сторону». Но «обрадованный встречей с дорогими друзьями», он был так счастлив, что «не обеспокоивался о… настоящей задаче, т.е. о службе». И тут выясняется, что наместник напрочь позабыл об обещанном «маленьком министерстве изящных искусств»: «Вместо деятельного труда, условленного между мною и Барятинским, оказалось, что мои занятия состояли в устройстве праздников в честь главнокомандующего, импровизации стихов и водевилей. С этим, разумеется, я согласиться не мог». Правда, у высокопоставленного чиновника Корнилия Бороздина – свое мнение, он считает, что Соллогуб мечтал получить «какую-нибудь отдельную часть по управлению в самом Тифлисе или по крайней мере должность губернатора в одной из кавказских провинций… а между тем Барятинскому это и в голову не приходило». Может, и так – отсутствием честолюбия Владимир Александрович не страдал, а тут его делают, говоря по-современному, массовиком-затейником, пусть и высокого ранга. Графа не радует даже любимый Тифлис, он «начал не на шутку томиться таким положением, насупился и стал хандрить»… И еще один фактор. Признавая, что Барятинский стоит намного выше него на служебной лестнице, Соллогуб все-таки не хочет видеть в нем упоенного властью начальника: «По светским условиям, детским воспоминаниям и товарищеским отношениям мы были равны, и разыгрывать роль обер-гофмаршала его дворика вовсе не входило в мои планы». В общем, решительное объяснение с наместником неизбежно. Разговор получается резкий, Барятинский заявляет, что Соллогуб вечно торопится, и что его прескверный характер не позволяет ему ужиться ни с кем. В общем, опять холодное прощание с главой края, опять спешный отъезд в Петербург. Вот так и получилось, что в это пребывание в Грузии Соллогубу не удалось отметиться на литературном поприще. В третий раз он приезжает в Тифлис в 1871-м, и снова по приглашению наместника Кавказа, на этот раз великого князя Михаила Романова. Писатель считает себя уже стариком, хотя ему всего 58 лет. Да и город уже не тот, что жил в его воспоминаниях: «Тифлис начала пятидесятых годов вовсе не походил на Тифлис теперешний; все в нем дышало Востоком, восточной негой, восточной ленью, широким восточным гостеприимством… Такая чудная природа окружала его, такое лучезарное солнце освещало его самые сокровенные и некрасивые уголки, что в нем весело жилось и дышалось легко… Того простодушия, того яркого восточного колорита, что было при Воронцове, я уже не нашел. В крае – я позволю себе так выразиться – уже завоняло Петербургом». И это впечатление, не может не воплотиться на бумаге: Не смею выразить я вслух, Но мир войны не заменяет; Здесь прежде был свободы дух, Теперь... чиновником воняет... Однако последний приезд графа знаменателен, конечно же, не только этими строчками. В Грузию прибывает Александр II с сыновьями. И жена кутаисского военного губернатора просит Соллогуба устроить «торжественный праздник в честь царственного гостя». Припомнив, как за два года до этого, на открытии Суэцкого канала, чествовали императрицу Франции Евгению и императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I, Соллогуб решает тряхнуть стариной. Правда, «празднику с местным колоритом» мешает дождь, но бал и живые картины удаются на славу. Естественно, от известного писателя все ждут и стихотворного произведения. И оно зачитывается императору «в присутствии двух-трех приближенных». Так впервые звучит знаменитое «Алаверды»: С времен, давным-давно отжитых, Преданьям Иверской земли, От наших предков знаменитых, Одно мы слово сберегли; В нем нашей удали начало, Преданье счастья и беды, Оно всегда у нас звучало: Аллаверды! Аллаверды! Теперь у этой песни много вариантов, но мало, кто помнит ее создателя… Восторженно встречают эти стихи и в Тифлисе, автор признается: «Они доставили мне едва ли не величайшую овацию, какой я был героем». За несколько дней до отъезда Соллогуба, «прежние сослуживцы-воронцовцы» устраивают ему прощальный ужин: «Самым радушным образом и с такою задушевностью, точно мои старые друзья чувствовали, что мы все там собрались вместе в последний раз». Самый красивый тост, превознося заслуги Соллогуба на Кавказе, поднимает выдающийся грузинский поэт-романтик, князь Вахтанг Орбелиани. В ответ ему гость заявляет, что «работали для края» именно собравшиеся, а он лишь «скакал на пристяжке». И это после всего, что мы видели на очередной сололакской странице! К тому же, можно сказать, что в Тбилиси есть памятник Соллогубу. Нигде в мире нет, а здесь есть. Речь идет о Музее Грузии имени С.Джанашиа, ведь в прошлом это тот самый Кавказский музей который создавал граф. А еще имя Соллогуба в Тбилиси связано с картиной «Дама с девочкой» – работой известного портретиста Ивана Макарова, хранящейся в одном из частных собраний. Это – единственный портрет жены и маленькой дочки Владимира Александровича, скончавшейся в детстве. Он хранился в семье другой дочери – Натальи, вышедшей в Петербурге замуж за князя Георгия Чичуа и вместе с ним переехавшей в Тифлис в 1904 году. Долгое время портрет висел в доме их дочери Майи Чичуа. Ведь внучка Соллогуба жила в любимом им Тбилиси… Ну, а мы, бережно возвращая на полку «Салалакские досуги», кстати, ни разу не издававшиеся после 1855 года, повторим вслед за Владимиром Александровичем: «Да сохранит Бог и Грузию, и нас всех, от половинных чувств и половинных убеждений и познаний». Автор:Владимир ГОЛОВИН, журнал «Русский клуб» 2015 г. http://rcmagazine.ge/index.php...p;Itemid=0 ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##

7 августа 2019 10:14 Вельяминовская улица г. Тифлис.  В википедии эта историческая личность описывается: «Алексей Александрович Вельяминов 3-й участвовал в войнах 1805 г., турецкой 1810 г., Отечественной и в кампаниях 1813 и 1814 г., позже (1816-27) — в разных экспедициях против кавказских горцев и в персидской войне, где отличился в бою под Елизаветполем. В 1829 г., назначенный начальником 16-й пехотной дивизии, находившейся в европейской Турции, он с нею участвовал в осаде Шумлы и в переходе через Балканы. В 1831 г. он был назначен командующим войсками Кавказской линии начальником Кавказской области, причем с 1831 по 1838 г. постоянно начальствовал экспедициями против горцев, всегда имевшими полный успех. Выступал за постепенное покорение Кавказа. Мысли его о способах покорения Кавказа вполне оправдались, когда впоследствии, с некоторыми лишь видоизменениями, применены были на практике князем Барятинским и графом Евдокимовым». Он был прозван Горским Ганнибалом: талантливый полководец, блестящий стратег, человек со странностями, которые были не понятны не только врагам, но и своим солдатам и сослуживцам, жесткий, и даже слишком жестокий к своим врагам, но не лишенный благородства, умевший ценить врагов и быть снисходительным к сдавшемуся ему на милость противнику. И все эти качества одном лице: в лице одного из главных героев Кавказской войны – генерале Алексее Александровиче Вельяминове. Уроки прошлого он умел прикладывать к задачам настоящего, щедро одаренный нравственным мужеством, он обладал всеми мыслимыми качествами, которые внушают уважение солдатам, и многими свойствами, что побуждают людей смело идти за этим человеком, и совсем ничем, за что его можно было бы полюбить. Спокойный, выдержанный, молчаливый, скрытный, он был неумолимо безжалостным в отношении своих солдат и беспощаден к врагу; его боялись, превозносили и ненавидели как те, так и другие. Вельяминов был сослуживцем Ермолова во время наполеоновских войн, и они тесно дружили. Когда Ермолова послали на Кавказ, он добился назначения Вельяминова на должность начальника штаба Грузинского корпуса. Здесь, в Тифлисе, аналитический ум и организаторский талант Вельяминова, видимо, внесли решающий вклад в успехи старшего товарища. Осадная стратегия военных операций на Кавказе и реорганизация Кавказского корпуса обычно связываются с именем Ермолова, но разрабатывалось то и другое, а может, и предложено было именно Вельяминовым: «Ликвидация всех независимых и полузависимых ханств и княжеств. Полное подчинение народов и народностей Кавказа России, вытеснение непокорных горцев из своих владений, раздача земель, им принадлежавших, казакам и русским поселенцам. Постепенное продвижение вглубь гор оборонительных линий». Русские исследователи впоследствии ошибочно назовут это «системой Ермолова». Хотя Ермолов и начал проводить ее в жизнь, окончательно она была сформулирована в 1828 г. Вельяминовым (и совершенно несправедливо приписана потом Ермолову). Сам Вельяминов писал о Кавказе следующее: «Кавказ может быть приравнен к мощной цитадели, великолепно укрепленной природой, надежно защищенной инженерными сооружениями и обороняемой многочисленным гарнизоном. Хороший командир не преминет употребить здесь все военное искусство, проложит фортификационные параллели, устроит подкопы, заложит мины и таким образом станет полным хозяином положения. Я считаю, что подход к Кавказу должен быть именно таковым, и если ранее сия метода действий не была предпринята, дабы служить опорой и постоянным ориентиром, сама природа вещей толкнет на такие действия. Но в этом случае успех их будет достижим куда как нескоро из-за частых отклонений от верного курса». Алексей Александрович Вельяминов по данным сытинской «Военной энциклопедии» родился в 1785 г. По мнению одного из дореволюционных биографов военачальника казачьего есаула Труфанова А.А. Вельяминов появился на свет в 1789 г. Однако в формулярном списке генерала за 1834 г. ему значилось 46 лет, следовательно, год его рождения – 1788-й. Вельяминов происходил из старинного рода дворян Московской губернии Подольского уезда, но, по свидетельству Г.И. Филипсона, «не имел никаких аристократических притязаний». Семья Вельяминова обладала, видимо, довольно хорошим состоянием, т. к. за одним Алексеем Александровичем было записано 250 душ крестьян в Казанской и Курской губерниях. Практически ничего неизвестно о том, где воспитывался будущий военачальник. Однако многие современники вспоминают, что он обладал обширными знаниями, особенно в математике. В графе послужного списка о познаниях было отмечено лишь то, что «грамоте по-российски и французски читать и писать умеет и артиллерийскую науку знает». Г.И. Филипсон в своих воспоминаниях отмечал: «Вельяминов хорошо, основательно учился и много читал; но это было в молодости. Его нравственные и религиозные убеждения построились на творениях энциклопедистов и вообще писателей конца XVIII века. За новейшей литературой он мало следил, хотя у него была большая библиотека, которую он постоянно пополнял. Он считался православным, но кажется, был деистом, по крайней мере никогда не бывал в церкви и не исполнял обрядов. Настольными его книгами были «Жильблаз» и «Дон-Кихот» на французском языке. Первого ему читали даже накануне смерти; изящная литература его нисколько не интересовала». «На службу Вельяминов зачислен был по тогдашнему обыкновению, – писал В.А. Потто, – в лейб-гвардии Семёновский полк, и шестнадцати лет от рода был уже поручиком артиллерии». В 1804 г. Вельяминов был произведён в офицеры лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Участвовал в компании 1805 г. против Франции. В 1810 г. принял участие в русско-турецкой войне, а затем в Отечественной войне 1812 г. и в заграничных походах русских войск. «Боевая деятельность, начавшаяся под Аустерлицом и кончившаяся в стенах Парижа, – отмечал историк, – далеко выдвинула его из рядов сверстников. Раненый в руку при штурме Рущука, имея Георгиевский крест за блистательное участие в трёхдневном сражении под Красным, Вельяминов, тогда ещё штабс-капитан первой гвардейской артиллерийской бригады, уже обратил на себя особенное внимание Ермолова. По настоянию последнего в 1816 году он и был назначен на важный пост начальника штаба отдельного Грузинского корпуса. Через два года, на двадцать восьмом году от рождения, он был уже генералом». По воспоминаниям современников, Вельяминов сделался верным другом и помощником Алексея Петровича: «Они были на ты и называли друг друга Алёшей». Любя и почитая А.П. Ермолова как отца, Вельяминов под его началом стал настоящим «кавказцем». Ермолов широко пользовался административными и военными дарованиями Вельяминова, его энергией, огромной трудоспособностью и, наряду со штабной работой, постоянно поручал ему командование отдельными отрядами в экспедициях. «На Кавказе, – по словам В.А. Потто, – Вельяминов поспевает всюду, где только могла встретиться надобность в его знаниях и энергии: закладывает вместе с Ермоловым Сунженскую линию, строит Внезапную, громит акушинцев, затем усмиряет бунт в Имеретии, гасит восстание в шамхальстве, играет влиятельную роль в покорении Кабарды – и, наконец, является в роли начальника центра и правого фланга Кавказской линии». «За благоразумные распоряжения во время прекращения бунта в Имеретии и Гурии» Вельяминову были пожалованы алмазные знаки ордена Св. Анны 1 степени, а «за поражение абадзехов и укрощение мятежа в Кабарде» – орден Св. Владимира 2-й степени большого креста. Генерал А.А. Вельяминов был одним из главных виновников победы русских войск над иранской армией в сражении под Елисаветполем. Вельяминов и Мадатов атаковали иранские войска по всему фронту. В одном из писем приятелю Вельяминов сообщал: «13 го числа разбили мы у Елисаветполя самого Аббас-Мирзу, который бежал за Аракс не оглядываясь. Теперь все ханства очищены. Без сомнения, всё будет приписано теперь Паскевичу, но ты можешь уверен быть, что если дела восстановлены, то, конечно, не от того, что он сюда прислан, а несмотря на приезд его». Награждённый за это сражение орденом Св. Георгия 3-й степени, Вельяминов с отставкой А.П. Ермолова также должен был покинуть край и искать службы в России. Его назначают командиром 16-й пехотной дивизии, находившейся на европейском театре войны с Турцией, и в этом качестве А.А. Вельяминов участвовал в осаде Шумлы и в переходе через Балканы. В 1830 г., писал В.А. Потто, «Вельяминов появляется опять на Кавказе, но уже облегчённый безусловным доверием фельдмаршала, – так немногие годы войны радикально изменили взгляды Паскевича на предшествовавшую ему эпоху и на её деятелей. Вельяминов, принадлежавший к числу тех людей, для которых почти не существует собственного «я», а есть только долг, исполнение службы да готовность принести себя всецело на алтарь отечества, не колеблясь, принял предложение фельдмаршала». Получив сначала 14-ю дивизию и успев, видимо, принять участие в подавлении польского восстания, Вельяминов в 1831 г. назначается командующим войсками Кавказской линии и начальником Кавказской области. Прибытие Вельяминова совпало с новым всплеском движения мюридизма. Направленный против имама Кази-Муллы в Дагестан, Вельяминов нанёс ему в октябре 1831 г. сильное поражение при Чир-Юрте. С 1832 г. Вельяминов руководит строительством укреплений Геленджикской кордонной линии и Черноморской береговой линии. Постройка укреплений, прокладка дорог и просек сопровождалась постоянными стычками с горцами. Даже в бесперспективные в плане обороны укрепления на Черноморском побережье Вельяминов старался вложить весь свой военный талант. «Спуск к укреплению Кабардинскому, – вспоминал современник, – шёл по удобному шоссе, сделанном в предыдущем году Вельяминовым и напоминавшему римские работы. Это укрепление было устроено на одну роту. Очертание разбивал сам Вельяминов, старавшийся с особенной заботливостью дефилировать внутреннее пространство от неприятельских выстрелов. От этого укрепление получило форму, наименее пригодную для такого военного учреждения – форму стрелы с наконечником на одном конце и с перьями по обе стороны другого конца». И еще одна немаловажная деталь: при Вельяминове Кавказский корпус получил организацию, просуществовавшую еще четверть века. Среди прочего полки и их штабы получили постоянное место дислокации, были включены в систему осадных параллелей и превращены в хозяйственно-производственные единицы, отчасти способные к самообеспечению. Генерал Вельяминов был сыном своей эпохи и своего времени. Осуждать сегодня, с точки зрения современной морали его за излишнюю жестокость, как пытаются делать некоторые кавказские исследователи, нет смысла. Для Алексея Александровича, выученика энциклопедистов, Вольтера, Монтескье способ существования горцев и само их миропредставление были принципиально незаконны, алогичны. Их следовало силой заставить жить правильно. А.А. Вельяминов принадлежал к типу кавказских военачальников со сложившейся концепцией собственной и чужой жертвенности на алтаре государственных интересов империи. Помимо руководства боевыми действиями Алексей Александрович вынужден был заниматься и гражданскими делами Кавказской области, развитием торговли и промыслов, улучшением дорог. Именно Вельяминову город Ставрополь обязан своим сохранением и развитием. Когда император в октябре 1837 г. посетил город, раскисший от долгой непогоды и многочисленной слякоти, Ставрополь был настолько непригляден, что Николай I распорядился его упразднить и перенести на Кубань. Если бы Вельяминов, человек опытный, твёрдый и властный не объяснил государю, что более удобного в стратегическом отношении места для штаб-квартиры на Северном Кавказе не сыскать, приказ наверняка бы исполнили. До революции одна из ставропольских улиц называлась Вельяминовской. Значилось имя Алексея Александровича и на карте Кубани. В 1864 г. на месте бывшего укрепления Вельяминовского было основано селение Вельяминовское, преобразованное в 1896 г. в г. Туапсе. Все очевидцы и современники Вельяминова подчеркивали странности в его характере. Например: он имел привычку говорить почти всем «дражайший». На людях он появлялся только тогда, когда отправлялся в экспедицию против горцев. Все остальное время просиживал в одной из комнат занимаемого им дома. Отправляясь в экспедицию, когда спрашивали его подчиненные генералы: куда, он неизменно отвечал им: «Дражайший! барабанщик вам это укажет!» В походе он ходил подобно Наполеону I: сверх мундира в сером коротком сюртуке. У него был открытый стол, к которому приглашались все небогатые офицеры и штабные. Вельяминов был одинок и умер от полной апатии ко всему. Непосильные труды во славу Отечества подорвали здоровье генерала Вельяминова. Во время одной из экспедиций, заметив усталость солдат и желая подать им пример, Алексей Александрович 6 часов простоял в снегу, что привело к смертельному заболеванию. «У него открылась тяжкая водяная болезнь», – писал есаул Труфанов. Когда местная медицина исчерпала свои возможности, Николай I прислал своего лейб-медика Енохина, но генерал от помощи его отказался и 27 марта 1838 г. скончался. По желанию Вельяминова его тело было отправлено в село Медведку Алексинского уезда Тульской губернии, где было имение генерала. Автор Фазил Дашлай (г. Батайск) http://golos.ruspole.info/node/466 Улица сейчас называется - Дадиани, но многие помнят её по старому названию -Вельяминовская.. ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38491

| Наверх ##