| ТатьяновнаСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений ТатьяновнаТема: СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА, 1945 г.

31.08.2025, 7:55

>> Ответ на сообщение пользователя pzh от 30 августа 2025 19:33

Добрый день.

На какую помощь Вы рассчитываете? Никто за Вас не сделает кропотливую работу по сбору сведений о дедушке.

О Маньчжурской операции в интернете очень много информации, особенно в эти дни, когда отмечается 80-летие Победы в ней.

Вот, например, на сайте https://pobeda.elar.ru/issues/...siya/docs/ И документы, и фото, истории участников.

Только Вы знаете его биографические данные. Узнайте в военкомате о том, в какой части служил, проследите боевой путь этой части.

В том населенном пункте, где он жил, поинтересуйтесь в музее, архиве, школе, - возможно, у них есть сведения о нем.

Мой дед тоже с 1927 года рождения, и тоже воевал с Японией. Его боевой путь я проследила, но, чтобы, прям про него какие-то истории, конечно, нет. Нашим с Вами дедам на тот момент было по 18 лет (конечно, есть и такие, кто и раньше совершал известные всем, описанные в военной истории, подвиги, их только недавно призвали, ну какая информация о них может быть?

|

Тема: Общие вопросы по документам ГАТО

8.01.2025, 15:34

Ju19071994 написал:[q] Мои предки Сокольниковы в июле 1884 года переселились в село Саушка Алейской волости Бийского уезда Томской губернии [/q]

Добрый день! А откуда Вам известна точная дата переселения?

|

Тема: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

9.11.2024, 16:58

>> Ответ на сообщение пользователя Evgeniaber от 6 ноября 2024 16:24

Evgeniaber написал:[q] В Зиминском ее в принципе не было.[/q]

В Зимино церковь была. Метрические книги оцифрованы и доступны для изучения удаленно.

1898 год

Ф. 144. Оп. 5. Д. 839. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Покровской церкви с. Зимино Черемновской волости Барнаульского уезда

1897-1903 годы

Ф. 144. Оп. 6. Д. 162. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших Покровской церкви с. Зимино Черемновской волости Барнаульского уезда

|

Тема: Харитоновы

20.10.2024, 10:51

lilujulia написал:[q] >> Ответ на сообщение пользователя emirgareev от 11 апреля 2018 19:01

Здравствуйте, в поисковике наткнулась на Ваше сообщение от поиске предка по деревне Ядровка, Вяжминской волости, Кирсановского уезда, Тамбовской области. Мой предок - оттуда же: Сухоруков Василий Иванов.

Удалось ли Вам найти кого-то, кто помог в поисках по этому населённому пункту документов 2й половины 19 века?

С уважением, Юлия.[/q]

Уважаемая Юлия! Вы не в той теме задали вопрос.

|

Тема: Село Колыванское

14.04.2024, 3:28

>> Ответ на сообщение пользователя Татьяновна от 13 апреля 2024 18:09

Спасибо, Лариса!

Краеведческие сведения на сайте Павловской библиотеки просмотрела. А подборка газеты начинается с 1974 года, т.е. сведений об Октябрьском - Майском там уже быть не может. На сайте краевой газеты хронология Павловской газеты - с 1997 года.

|

Тема: Село Колыванское

13.04.2024, 18:09

Доброго времени суток.

Очень интересует история 1-го отделения Колыванского. Сейчас это поселок Майский Ребрихинского района.

В книге И.Я.Горшкова "Вот моя деревня" есть такая информация:

Фрагмент рукописной карты Павловского зерносовхоза 1930 года

Сергей Проскоряков писал: "Что касается поселка Майского то жизнь в нем до начала 60-х годов еще "кипела", но постепенно стала угасать. Молодежь разъезжалась в другие места, где были школы и лучшие условия жизни для семьи. Майский поселок превратился в неперспективное село. В семидесятых годах 20-го века он прекратил свое существование. Земли Первого (Майского) отделения вошли в состав соседнего Ребрихинского района, оставшихся жителей поселка по "разнарядке" распределили по соседним селам, обеспечив работой и жильем. Другие "майские" разъехались. Сейчас в урочище Майском практически никто не живет, за исключением трех-четырех семей старожилов. Сохранились всего несколько полуразрушенных срубов и надворных построек".

Сейчас, действительно, поселок доживает свои дни, тем не менее из административного учета населенных пунктов не исключен.

Деды моего мужа Чуйковы Владимир Иванович и Клавдия Даниловна с детьми поселились в 1-м отделении в 1957 году. Тогда населенный пункт называли Октябрьским.

Из личного дела свекра Чуйкова Василия Владимировича:

В 1966 году отделение Октябрьское совхоза Павловский включили в состав Ребрихинского района. Поселок переименовали в Майский.

Даже у Ю.С.Булыгина годом образования поселка Майский указан 1970.

Хотелось бы узнать больше об истории поселка до его присоединения к Ребрихинскому району.

Просмотрела краеведческие сведения на сайте Павловской библиотеки, ничего не встретила.

Вдруг, у кого-то в поисках сведений по Колыванскому отложилась информация по его 1-му отделению. Или есть источники для изучения. Буду благодарна.

|

Тема: Ребрихинский район

24.03.2024, 15:33

Ворониха:вчера

Село основано в 1773 году.

Хотя в некоторых источниках, например, «Списке населенных мест Сибирского края» за 1926 год, датой образования Воронихи указан 1750 год. На карте 1734 года на месте этого села показана деревня Заковряшина, а в именных списках населения 1782 года учтены крестьяне «деревни речки Воронихи, она же Заковряшина». В исповедных росписях за 1772 год в деревне Воронихе на исповеди не были (но в деревне уже жили) семьи крестьян-раскольников М.С.Хариной, Ф.Харина, К.Харина, Ф.Хариной, С.Вяткина, Г.И.Симанова и четыре семьи раскольников –поселенцев С.Вяткина, З.Ермакова, Ф.Харина, К.Харина.

Объяснение такому расхождению в дате образования села можно найти в работе профессора Д.Н.Беликова, изучившего переписные книги XVII–XVIII веков. Одной из причин расселения сибирских крестьян в ранее необжитых землях стал неурожай хлеба, выпашка полей; другой, самой главной, - бегство от противораскольничьих гонений. Крестьяне старались заселиться в таких местах, где бы их не нашло местное начальство, всячески старались избежать переписи населения. Предлагали даже взятку приказчику, чтобы тот отказался от затеи переписать их, предупредив, что иначе они уйдут в Сибирь еще дальше. Хотя при этом крестьяне выполняли обязательные для демидовских заводов работы. Когда же прятаться больше не удавалось, писали прошение о разрешении поселиться в выбранном месте. При утвердительном решении этого вопроса, деревня вносилась в реестр населенных пунктов губернии, этот год и считался годом ее образования.

Помимо тех, кто уже проживал в деревне, туда по указу бывшей канцелярии горного начальства переселялись крестьяне из других мест. В 1782 году с территории современного Тальменского района прибыли И.И. Рябов, Д.С. Белой, Г.А.Тагильцов. Всего в том году в Воронихе проживало 97 человек.

В 1824 году в 48 домах проживало 288 человек (138 мужского и 150 женского пола). В окладных книгах Касмалинской волости 1835 года в Воронихе записаны: Ивановы, четыре семьи Кайгородовых, семь - Хариных, Мельниковы, Вяткины, Белых, Пахаруковы, Поповы, Козловы, Симоновы и другие.

Старейшим жителям В.И.Харину и С.Ф.Харину - по 75 лет.

В 1882 году в деревне при озере Вороньем в 94 домах проживало 447 человек. Был открыт хлебный магазин.

По предложению Томского губернатора летом 1893 года была изучена местность Барнаульского округа на предмет пригодности к заселению переселенцами из Европейской России. Профессор С.И.Залесский в отчете о командировке подробно описал Ворониху.

Деревня расположена по непрерывной линии логов, тянущейся параллельно р.Барнаулке. Лог, около которого расположена Ворониха – запружен. Вода в нем грязная, заключает в себе много водорослей. Создается впечатление застойной воды, хотя слабое течение позволяет на краю деревни около плотины построить мельницу. Вода из пруда идет для питья и на все домашние потребности, не исключая стирки белья, мытья домашней посуды. В деревне имеется до 20 колодцев, в большинстве из них вода чистая и хорошая, но в некоторых мутная, с посторонним запахом и вкусом, ее жители называют «солонцеватою». Вода в колодцах очень холодная. Общий тип их – журавли. Некоторые прикрываются и содержатся чистоплотно, некоторые грязно. Холеры здесь не было, хотя она господствовала в окрестностях. В Воронихе живет много раскольников, так называемых кержаков. При исследовании ученым Залесским одного из колодцев, хозяйка ставила ему всевозможные препятствия добыть воду и узнать ее вкус. Дать стакан отказалась, а когда он стал пить из ведра, «стала всячески противодействовать и созывать домашних». Сцена криков и возмущений повторилась и тогда, когда ученый опустил в колодец термометр.

Ворониху тех лет называли гнездом раскола. Старообрядцы вели себя очень активно, участвовали в соборах, встречались с жителями окрестных деревень с целью вербовки в свою среду. Об этом много писали в прессе того времени. Очень хорошо этот период описал краевед В.Толстопятов в книгах «Моменты истории», «Былые времена».

В архивных документах сохранилось «Прошение православных переселенцев о причислении к сельскому обществу старообрядцев в апреле 1899 г. Начальнику Алтайского Округа». Уполномоченные от крестьян Томской губернии Барнаульского уезда, Боровской волости, д. Воронихи, Иван Кайгородов и Петр Чепрасов сетуют на то, что «переселенцы три года назад поселились оседло на жительство, построили дома, обзавелись всем необходимым хозяйством на собственные средства, но живут по настоящее время неприписанными, ибо деревня Ворониха заселена почти исключительно раскольниками, которые переселяющихся к ним крестьян православного исповедания принимать в свое общество не желают… Помимо того, поселившиеся на жительство … уже строют православную Церковь. ...Раскольники на них стали крайне негодовать и дабы удалить их из своего раскольнического общества, стали употреблять всевозможные насилия, так в марте сего года раскольники во главе старосты с сотскими и десятскими… разломали несколько домов у переселившихся крестьян, как-то: Антипова, Аленникова и двух, кроме того, раскольники настаивали, … во что бы то ни стало выселить из деревни крестьян … около 150 душ, только за то, что они православные… они принуждены будут скитаться, не имея нигде пристанища, с родины выключены как переселенцы, а к другим губерниям и обществам не приписаны…».

Через полгода был получен ответ о том, что 63 семьи переселенцев могут быть причислены без стеснения землепользования.

Ворониха – село, в котором всегда жизнь бурлила, и описание всех его событий в отведенное количество строк, увы, не укладывается.

Перечисленные выше моменты лишь дополняют большую работу по составлению истории Воронихи, проделанную И.С.Ивановым и Н.И.Беляевой.

Жизнь старожилов всегда интересна. А в Воронихе очень богатая история, которую периодически приезжали изучать студенты.

https://etnodesant.altspu.ru/ребрихинский-район/

Ворониха: сегодня

Село Ворониха – административный центр Воронихинского сельсовета, расположенного в центральной части Алтайского края в составе Ребрихинского района, в 41 км к юго-западу от Ребрихи (административного центра района), в 160 км от краевого центра г. Барнаула.

Воронихинский сельсовет граничит с муниципальными образованиями: Беловский сельсовет, Рожне -Логовской сельсовет Ребрихинского района; Боровской сельсовет Алейского района, Костино-Логовской сельсовет и Покровский сельсовет Мамонтовского района.

Глава сельсовета – Сергей Александрович Реунов.

Численность населения на 1 января 2023 года – 668 человек.

В селе подрастают 32 ребенка дошкольного возраста.

Старейшие жители – Вера Яковлевна Скрылева ( 91 год), Владимир Федорович Авилов ( 90 лет), Анна Федоровна Маланина ( 90 лет).

Большой вклад в развитие сельского хозяйства села внесли В.А.Журко, И.С.Иванов, Э.А.Штейнбрехер (заслуженный агроном РСФСР), С.В.Тарасов (заслуженный свекловод Алтайского края), В.А.Беккер ( почетный гражданин Ребрихинского района) и многие другие, в развитие образования – В.М. Варно (заслуженный учитель РСФСР), С.Э.Вагнер, Н.И.Беляева, А.А.Борисов.

Одна из шести улиц села носит имя В.Пигарева, первого секретаря сельского совета, замученного бандитами во время гражданской войны. В память о нем и других партизанах на братской могиле установлен памятный знак.

В центре села разбит Мемориальный сквер, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), в котором установлены памятные камни с именами погибших и мемориальная доска с именами вернувшихся с войны воронихинцев.

Сельчане чтут память погибшего в ходе вооруженного конфликта в Чеченской республике А.Н.Орлова (Александр Николаевич родился 23 декабря 1981 года в селе Воронихе. В январе 2001 года был направлен в зону вооруженного конфликта на территории Чеченской республики. Ефрейтор внутренних войск МВД, наводчик расчета миномета, погиб 24 марта 2002 года, подорвавшись на фугасе в районе н.п. Беной. Награжден орденом Мужества (посмертно)) и Н.Г.Конькова , погибшего в зоне СВО.

Достопримечательности села: здание мельницы, памятник В.И.Ленину, установленный в 1972 году был, территорию школы украшает скульптура пионера.

Недалеко от Воронихи находится памятник природы регионального значения "Озеро Воронье", множество других водоемов.

На территории села функционируют такие организации, как средняя школа с группой дошкольного образования (Н.Г.Золотухина), врачебная амбулатория (В.Н.Александрова), дом культуры (О.Н.Ульянкина), библиотека (З.Д.Рахматова), почтовое отделение (И.Ф.Иванова), четыре продуктовых магазина и магазин одежды.

Сельское хозяйство села представлено крестьянскими фермерскими хозяйствами: С.А.Бемлера, Д.В.Маркина, А.Г. Гордеева, СПК «колхоз им. Мамонтова».

В школьном музее. Фото Г.Сироты.

Здание мельницы.

|

Тема: Ребрихинский район

24.03.2024, 10:59

Боровлянка: прошлое

«В 1809 году на реке Боровлянке, самом крупном притоке Касмалы, поселилась самовольно группа крестьян из деревни Черемно-Подгорной. Это были семьи Семена Афанасьевича Казанцева, его брата Терентия Афанасьевича Казанцева и Василия Дмитриевича Шилова. В шестую ревизию 1811 года новый населенный пункт был записан под названием Боровлянская заимка и в нем было учтено 17 мужских душ», -так описал образование Боровлянки известный краевед Ю.С.Булыгин в своей работе «Освоение русскими крестьянами бассейна реки Касмалы в XVIII-XIX столетиях».

В «Исповедной росписи Введенской церкви Павловского завода Барнаульского округа на 1837 год» записаны крестьяне деревни Боровлянки Шадринской волости. В семье вдовы Катерины Маркеловны Бабиной – восемь человек, Лука Риетский проживал вдвоем с супругой, как и Василий Реутов. Самой многочисленной была семья Александра Семеновича Казанцова. Примечательно, что вместе вели хозяйство три брата – вдовца и их взрослые дети-внуки (всего 42 человека), большое семейство было и у Терентия Афанасьевича Казанцова – 18 человек. Не удивительно, что в народе это поселение называлось по фамилии большинства его жителей.

В 1893 году в деревне насчитывалось 47 дворов, в них жило 255 человек.В последующие годы начался большой приток населения. Причем ехали не только из центральной части России. П.Плотников, например, прибыл в 1887 году из Кулундинской волости, а Т.Кожевников в1899 году – из Тальменской.

С 1897 года Боровлянка стала относиться к Шаховской волости.

В списке населённых мест Барнаульского уезда Томской губернии 1899 года деревня, расположенная по обе стороны речки Боровлянки, записана как «Боровлянка (она же Казанцева)». В деревне – 111 дворов, из них 108 – крестьянских, 650 жителей (320 мужского и 330 женского пола).

В 1903 году в приходе Ребрихинской церкви, в состав которой входила Боровлянка, работало пять школ грамоты, в том числе и в этой деревне. Своя церковь (приписная) – во имя Рождества Христова, была открыта в 1904 году (она просуществовала до 1929 года, потом в ее деревянном помещении открыли клуб, окончательно разрушили в 1973 году). В 1906 году при ней открыли церковную школу грамоты с 78 учащимися.

На территории нашего нынешнего района наблюдалась большая концентрация старообрядцев поморского брачного согласия. Одна из самых многочисленных Боровлянская община была зарегистрирована в апреле 1910 года. Настоятели – Павел Леонтьев, Фёдор Тимофеевич Соколов (к концу 30-х гг. на территории края уже не было ни одной зарегистрированной старообрядческой общины, закрыли поморские моленные. В Боровлянке в моленной открыли магазин).

Число жителей увеличивалось стремительно. В деревне начали работать хлебозапасный магазин, мануфактурные и мелочная лавки, маслодельные производства Г.К. Кавардакова, П.А.Зырянова, маслодельная артель.

С 1909 года и до образования Ребрихинского района в 1924 году Боровлянка входила в состав Клочковской волости.

В стране сменилась власть, пришло время сибирским крестьянам получать земельные наделы. В газете «Красный Алтай» (1922 г.) описано, как проходило собрание по распределению земли. 100 человек собравшихся никак не могли договориться: «Западная сторона жителей выразила желание получить надел по своему желанию, восточная – с восточной, а середина – жители из разных губерний Евр. России не знают куда им присоединиться».

В результате многие получили землю далеко за пределами села и, перебравшись поближе к своим участкам, образовали новые поселения.

Фрагмент карты Барнаульского округа.1926 год.

По положению о сельских советах, они создавались в селениях, имеющих население не менее 300 человек. Так, разделенные рекой два села Малая Боровлянка и Большая Боровлянка (к ней относились три кордона и поселок Касмалинский), стали самостоятельными территориями.

100 лет назад в Большой Боровлянке было 2666 жителей (439 дворов), в Малой Боровлянке – 1030 (198), в Краснопольском – 257 (50), в Касмалинском – 115(23).

В то время еще не было изб-читален, вместо того, чтобы читать газеты, мужики дерутся на кулачных боях, писали в краевой газете.

Сложно шел хлебозакуп в сельпо (Шатохин), создание колхозов. В 1930 году в Боровлянке организовали три ТСОЗа. Половина из 22 дворов Касмалинского поселка – бедняцкие. Местный кулак Андриан Агарин сколотил актив из подкулачников. За срыв посевной кампании на него составили акт за вредительскую агитацию, читаем в газете «Колхозник».

И только в колхозе «Новый труд», созданном в Малой Боровлянке, колхозники сразу же взялись за дело. Провели ремонт и нвентаря, устроили воскресник по подвозу корма лошадям и др. Рабочую силу разбили по бригадам, разработали порядок оплаты труда. В апреле создали смотровую комиссию и провели пробный выезд в поле. На смотр пришло не менее 500 человек населения. Они шли вслед за обозом пахарей с флагами и гармошкой. Шествие прошло через все село и остановилось перед нардомом. Смотровая комиссия указала не недостаточный ремонт сбруи. Сразу же провели митинг, а вечером для всех показали бесплатный спектакль (ставили пьесу «Молодые побеги»).

В 1935 году Б-Боровлянскую школу принял П.А.Пенясов, новый директор быстро превратил худшую школу в лучшую.

Подробную историю сел за советский период написал Виктор Давыдович Реймер. Его летопись бесценна прежде всего потому, что особое место в ней отведено труженикам села.

Из документов Ребрихинского райисполкома:

.jpg)

Остается добавить, что в 1973 году Краснополье и Малая Боровлянка были исключены из списка населенных пунктов. Большую Боровлянку переименовали в Боровлянку.

Накануне этого, в 1970 году, на территории Боровлянского сельсовета проживало: Боровлянка – 797 человек, Малая Боровлянка – 604 человека, Касмалинка – 261 человек и Краснополье -101 человек.

Боровлянка: сегодня

Село Боровлянка – административный центр Боровлянского сельсовета. Расстояние до районного центра - 18 км, до краевого центра- города Барнаула-103 км.

Боровлянский сельсовет граничит с муниципальными образованиями Верх-Кучукский сельсовет Шелаболихинского района, Клочковский и Ребрихинский сельсоветы. В границах поселения находятся сельские населённые пункты: село Боровлянка, село Касмалинка.

Глава администрации сельсовета – Юрий Владимирович Минеев.

Численность населения села на 1 января 2023 года – 559 человека (в Боровлянке – 473 человека, в Касмалинке - 86).

На территории сельсовета подрастают 14 самых маленьких жителей, в Боровлянской общеобразовательной школе обучается 32 ученика. Старейшей жительнице Антонине Кузьмовне Прайзендорф в прошлом году исполнилось 90 лет. Среди мужчин почтенного возраста - Антон Лазаревич Тарасов, ему 85 лет.

В селе Боровлянке семь улиц и переулок Медицинский. Одна из улиц названа в честь одного из первых председателей сельского совета, председателя колхоза в военное время Антона Сигаева. В этом году ему исполнилось бы 110 лет.

В той части села, что ранее была самостоятельным населенным пунктом и называлась Малой Боровлянкой, три улицы и переулок Полевой. Вдоль речки Малая Боровлянка тянется улица Набережная. Одна из улиц носит имя участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Маслова (родился в 1919 году, в 1941 году был призван на фронт. Погиб в бою в апреле1945 года. Похоронен в Чехословакии. Был награжден медалями "За боевые заслуги "и " За отвагу", орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени). В этом году ему исполнилось бы 105 лет.

В Касмалинке три улицы: Школьная, Степная и Лесная .

Места поклонения памяти односельчан - Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на центральной усадьбе сельсовета.

В здании школы установлена мемориальная доска погибшему в ходе вооруженного конфликта в Чеченской республике нашему земляку Алексею Леонтьевичу Мальцеву. Он родился 30 января 1973 года в с. Боровлянке. Старший прапорщик милиции, милиционер-водитель в сентябре 2000 года был направлен в зону вооруженного конфликта на территории Чеченской республики. 23 сентября 2000 года во время зачистки одного из районов г.Грозный подорвался на фугасе. Умер в госпитале. Награжден орденом Мужества (посмертно). Односельчане чтят память своего земляка .

На месте бывшей церкви установлен поклонный крест.

На территории Боровлянки функционируют такие организации, как основная общеобразовательная школа совместно с детсадовской группой (Е.В.Юрина), дом культуры (АА.Миколаенко), библиотека (О.В.Клевцова), почтовое отделение (Л.А.Лавриненко), МУП «Ребрихинский родник».

В Касмалинке работает сельский клуб.

Сельское хозяйство сельсовета представлено крестьянскими фермерскими хозяйствами: В.В.Матвеева, ООО «Новый путь» В.М.Трошина, Ю.П.Шарова

Население сел обслуживают магазины: «Альтаир» (Гудкова Н.Н.), «Огонек» (Минеева Л.В.) – в Боровлянке, ИП Колесникова А.В. в с.Касмалинке.

Среди уважаемых жителей сельсовета те, кто всю жизнь прожили и трудились на благо своей малой родины: это работники колхоза имени 22 Партсьезда З.А.Ложкина, Н.Д.Трубникова, Л.А.Панова, А.И.Ложкин, В.П.Наймушина, М.С.Сигаева, учителя Л.Д.Чекерлеева, Н.Н.Кузнецова. Те , кто постоянно представлял село на культурно-массовых мероприятиях разного уровня и становились лауреатами и победителями различных конкурсов: это работники культуры В.Н. Синева и О.В.Шутий, самодеятельные артисты В.Д.Реймер, Н.Г.Бойко, И.Л.Тарасов, В.Е. и Т.И.Голубцовы, А.А.Медведева и многие другие.

Поклонный крест на том месте, где когда-то стояла церковь.

|

Тема: Ребрихинский район

24.03.2024, 10:13

Белово: прошлое

Деревня Белова впервые была учтена во время первой ревизии в 1763 году. Этот год и считается годом основания.

По легенде село получило название по фамилии Афанасия Белова, который основал заимку и занимался скотоводством и земледелием.

В год ревизии на притоке Касмалы речке Торбачихе жили семьи Боровиковых, Бобылевых, Колтаковых и Гуляевых. Всего 38 жителей мужского пола (тогда учитывались только мужчины). По данным краеведа Ю.Булыгина в 1782 году в селе проживал 91 человек, в 1795 – 124 человека.

Ситуационный план деревни Беловой.1826 год (ГААК)

.jpg)

В 1893 году на 50-60 усадьбах проживало 645 человек.

Из истории села, записанной Н.И.Ефремовым (печатное издание есть в библиотеках, районном архиве, музее), известно, что на месте старого центра села стояло две мельницы, несколько деревянных двухэтажных домов богатых жителей села. Основная часть населения жила в маленьких избах, крытых земляными пластами.

За всю историю села самая большая численность населения была зафиксирована в 1911 году. Тогда здесь жило 4911 человек, через 15 лет уже 4323 человека, далее отмечается убыль населения.

В 90-х годах Х1Х века в селе открыли церковно-приходскую школу, так как здания не было, обучение проводили в частных домах. Первым учителем был отставной унтер-офицер С.М.Дурнев.

В 1907 году построили церковь. Но службы проводились и раньше. Метрические книги Николаевской церкви сохранились с 1902 года, в том же году Белово стало селом.

В местную церковь приходили не только местные жители, но и приезжали православные из Подстепного, Панова, Рожнева Лога, Боровлянки и других.

1902 год вошел в историю тем, что Белово и соседние селения накрыло сильным градом, который побил хлеб.

А еще в этом году родился Дмитрий Зацепин. Секретарь волостного военного отдела, зачисленный в первые комсомольцы района, погиб в 1920 году от рук бандитов.

В 1913 году в селе случилась эпидемия брюшного тифа. Болело население всех возрастов, очень много умерло людей трудоспособного возраста. Школа не работала – болели и учителя и дети. Из медицинских работников в селе – только фельдшер из отставных запасных солдат. Но он в начале эпидемии не мог даже определить, что это за заболевание, не знал, чем лечить тиф. Да и в аптеке у него из препаратов лишь сода, написано в газете «Жизнь Алтая».

В начале 1918 года в селе создается совет крестьянских депутатов. Как следует из книги Н.И.Ефремова, первым председателем сельского совета стал И.Е.Викторов.

Находясь под впечатлением от смены власти в стране, беловцы решили не останавливаться на реформах и задумали выделиться в самостоятельную Беловскую волость, читаем в газете «Новый луч» в 1918 году. Но расходы на содержание новой волостной единицы оказались неимоверно велики, не оказалось средств ни на покупку или постройку здания для волостного правления, ни на содержание председателя, секретаря и членов. На том все и закончилось.

Крестьяне стали отселяться на полученные земельные наделы, образовав в 1920 году два поселка Алтай и Красный Факел.

На территории современного Беловского сельсовета было создано много артелей, бригад, коммун, которые позже реорганизовались в колхозы. Коллективизация проходила сложно. Многие жители не поддерживали нововведения. От рук противников изменений в селе погибла активистка села З.И.Красникова, одна из девушек, окончивших курсы трактористов и успешно освоивших поступившую в колхозы технику.

Основная часть техники для обработки полей была сосредоточена в созданной в 1931 году Беловской МТС.

Много внимания уделялось образованию и культурному просвещению населения. В 1934 году открыли новую школу (новое здание построили в 1969 году). В 1937 году политпросветбазу реорганизовали в избу-читальню (заведующая Холодкова).

О музыкальном кружке средней школы в 1940 году писали даже в краевой газете «Юный сталинец». Руководил кружком директор школы В.И.Осадченко.

Паспорт Беловской средней школы

.jpg)

В 1952-1953 учебном году в Беловской средней школе училось 477 учеников из Белова, 24 – из п. Алтай, 26 – из п. Красный Факел, 8 – из Солоновки и др. Всего из 17 населенных пунктов района получали среднее образование в этой школе, один ученик ездил за 38 километров из Клочков.

В эти же годы в селе строятся одна за другой плотины, проект последней был разработан в одном из институтов Барнаула по инициативе Героя Советского Союза В.П.Созинова, ставшего впоследствии председателем начавшегося укрупняться колхоза имени Калинина. В 1958 году колхозом руководил В.С.Лелюйко.

В 1959 году открывается Беловское училище механизации сельского хозяйства №9 (директор А.Н.Богородский). В первый год было набрано две группы учащихся – 55 человек.

Из книги Н.И.Ефремова "История села Белово".

.jpg)

Тогда же в Белово закладывают сад.

В 1963 училище переименовывается в СПТУ №9. Там обучается 806 учащихся, а также шофера для райвоенкомата. В 1978 году училище из Белова перевели в Усть-Калманку. За двадцать лет его существования подготовлено 11 589 механизаторов широкого профиля, шоферов и других специалистов сельского хозяйства.

На базе училища в 1980 году образовали межрайонное объединение «Сельхозхимия».

В 1973 году построили новое здание дома культуры – хороший подарок к юбилею села, ему в тот год исполнилось 210 лет, а в прошлом году – уже 260.

Белово: сегодня

Село Белово – административный центр Беловского сельсовета, расположенного в центральной части Алтайского края в составе Ребрихинского района, в 19 км к юго-западу от Ребрихи (административного центра района), в 150 км от краевого центра г. Барнаула.

Беловский сельсовет граничит с муниципальными образованиями Воронихинский сельсовет, Рожне - Логовской сельсовет, Станционно - Ребрихинский сельсовет. В границах поселения находятся сельские населённые пункты: село Белово и село Георгиевка.

Глава сельсовета – Александр Александрович Бочаров.

Численность населения села на 1 января 2023 года – 1219 человек.

В селе подрастают 13 самых маленьких жителей села. Совсем недавно пятый малыш появился в семье Уколовых, три ребенка рождены вторыми, два - четвертыми и еще один пятым. В шести молодых семьях появились первенцы. Старейшей жительнице села Анне Дмитриевне Ботнарь 15 августа исполнится 96 лет.

В селе 31 улица, интересные названия имеют улицы КИМ, Украинка. Есть Кузнецкая улица, Воронежская, Пролетарская. Краснофакельская, переулки Мельничий, Красный Крест, Обводной, Строительный.

Имена односельчан носят улицы Литвиненко, Быкова.

Места поклонения памяти односельчан - Братская могила погибших партизан (1919); Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; Памятник воинам Великой Отечественной войны, умершим в мирное время. На здании школы установлены мемориальные доски: Герою Советского Союза Т.П. Литвиненко, погибшему в годы Великой Отечественной войны, и погибшему в ходе специальной военной операции Е.Е.Бурбаху.

На территории села действует Никольская церковь Барнаульской епархии Русской Православной Церкви, функционируют такие организации, как средняя школа (М.В.Головчук), детский сад «Аленушка» (О.К.Запорожец), врачебная амбулатория (Е.А.Федюкина), пансионат «Ласточка» (Г.Д.Владимирцева), дом культуры (О.А.Граневич), библиотека (Е.Н.Дейнес), почтовое отделение (Е.В.Чулюкова), предприятие коммунального хозяйства (А.И.Кочетов), пожарно - спасательный отряд ГПС по охране района, электрическая подстанция №64 филиала «Алтайэнерго» ПАО «Россети Сибирь» (Е.Г.Сибилев), ТСЖ "Беловское" (А.А.Коваленко).

Сельское хозяйство села представлено крестьянскими фермерскими хозяйствами: А.А.Бурбаха, С.П. Чулюкова, А.В. Чулюкова, А.И. Ситникова, М.П.Чулюкова, Ю.А. Шеллера, С.А. Камошенко, А.А. Коваленко и ООО "Золото полей" А.А. Шеллера.

Население села обслуживают четыре магазина: «Радуга» (И.А.Захарова), «Тополек» и «Калининский» (К.В. Пироженко), «Рассвет» (Н.Е.Чулюкова).

Всегда свежий хлеб в хлебопекарне К.В. Пироженко.

|

Тема: Ребрихинский район

24.03.2024, 9:34

Ребрихинскому району – 100 лет

До 1924 года Ребриха была волостным селом, центром одноименной волости.

Такой территориальной единицей она стала 1 января 1897 года. Тогда Присутствием по крестьянским делам Томского Губернского Управления было определено разделить Касмалинскую волость Барнаульского округа на три: Боровскую, Ребрихинскую и Касмалинскую. В состав Ребрихинской волости вошли восемь сельских сообществ: Ребрихинское, Пановское, Подстепное, Беловское, Рожневское, Куликовское, Шарчинское и Усть-Мосихинское. Местом пребывания волостного правления определили село Ребрихинское.

17 июня 1917 года из состава Томской губернии была выделена Алтайская губерния. Причиной тому стало обращение губернатора о невозможности управлять обширной территорией с многочисленным населением из одного административного центра, оперативно принимать меры по обеспечению государственного порядка и безопасности, своевременно решать хозяйственные вопросы. Обстановка становилась критичной вследствие военного времени, требующего решений новых задач. Одновременно с разделением Томской губернии начался процесс образования новых уездов путем разделения существующих.

Так как не были учтены социально-экономические особенности территорий, мнение населения о причислении к уездам, процесс административно-территориального перераспределения был сложным и затянулся на несколько лет. К тому же после революции на местах стали создаваться исполнительные комитеты, имеющие свое видение образования волостей.

Изначально исходили из соображений того, что управлять небольшими территориями удобнее, но на практике оказалось, что далеко не все волости смогли стать самодостаточными.

Тем не менее, на начало 1924 года села нашего района входили в состав Ребрихинской, Клочковской, Куликовской, Усть-Мосихинской, Воронихинской, Дудинской, Кадниковской волостей.

В губернском «Красном Алтае» (так тогда называлась «Алтайская правда») в конце мая, начале июня активно обсуждались вопросы волостных исполнительных комитетов.

В Барнаульском уезде в 1924 году насчитывалось 599 населенных пунктов с 407 сельсоветами. Теперь же планировалось образовать сельсоветы в населенных пунктах с численностью от 600 человек, остальные - объединить.

Секретарем Ребрихинского волисполкома к тому времени уже пять лет отработал А.Д.Владимирцев. Благодаря его сотрудничеству с губернской газетой мы можем многое узнать из происходящего в те годы в районе.

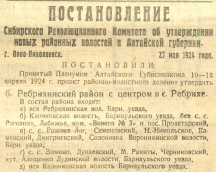

Из газеты «Красный Алтай» №125 за 1924 год жители Ребрихинской волости узнали, что Постановлением Сибирского Революционного комитета «Об утверждении районно-волостного деления Алтайской губернии» от 27 мая 1924 года образован Ребрихинский район (центр – с. Ребриха) в составе Барнаульского уезда Алтайской губернии (см. фото).

В «Очерках Алтайского края», изданных в 1925 году, приводятся такие данные о вновь образованном Ребрихинском районе. Площадь – 1545,69 кв.км. Протяжение с севера на юг - 51,21км., с востока на запад - 42,67 км. По территории района протекают реки Ребриха, Барсучиха, Боровлянка, Рожнев Лог и Солоновка, Касмала. Ближайшая железнодорожная станция Топчиха находится в 64 км от районного центра. В качестве грунтового пути губернского значения указан скотопрогон на Павлодар протяженностью 69,34 км. Численность населения – 44703 человек.

|

Тема: КГБУ "Государственный архив Алтайского края"

3.03.2024, 11:19

В деле Ф. 20. Оп. 1. Д. 45. Окладная книга по сбору подушных и др податей и расположении крестьян на заводских работах Касмалинскому земскому управителю. 1836 год со стр.215 - деревни Пачинской волости.

|

Тема: Похозяйственные книги

31.01.2024, 15:21

XyurkaX написал:[q] Добрый день! Подскажите, а во всех похозяйственных книгах периода СССР и книгах 1991-1995 гг. на последней странице указывалось количество страниц с заверением подписью и/или печатью?[/q]

Доброго времени суток. В 90-е годы точно. Во всяком случае в моей местности. Их еще новыми сшивали, нумеровали страницы, концы нити опечатывали, и указывали количество страниц, дату, ставили печать и подпись ответственного лица.

|

Тема: Похозяйственные книги

31.01.2024, 15:18

_h_gor_ написал:[q] Добрый вечер! Скажите пожалуйста, что значит слово "выбыли" в графе ФИО людей? Вызвало интерес, так как по имеющимся данным скорее всего родственники никуда не переезжали. Заранее, благодарю.[/q]

Доброго времени суток. Могли переехать в другой дом, а значит, на другую страницу книги, или в книгу другой улицы.

|

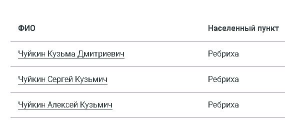

Тема: Чуйковы (генеалогия)

1.01.2024, 13:41

>> Ответ на сообщение пользователя nesty15 от 28 декабря 2023 5:23

Доброго времени суток.

Вы, все-таки, посмотрите анкеты переписи за 1917 год. Вдруг закралась техническая ошибка в написании фамилии.

Сейчас в Ребрихе живет несколько семей Чуйковых. Написание фамилии одинаковое. Но, те, кто живет в Ребрихе давно, называют себя ЧУйковыми, а мы (мои переселились сто лет назад из Оренбуржья) - ЧуйкОвы.

|

Тема: Шашков Василий Максимович

1.01.2024, 12:10

Шашков Василий Максимович (1911 г.р.), уроженец с.Клочки Ребрихинского района. Призван Парфеновским РВК (проживал в селе Верхняя Речка) Пропал без вести.

|

Тема: Харитоновы

12.11.2023, 7:21

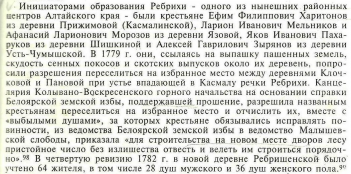

Век первых поселенцев

Начало

Во второй половине 18 века у крестьян Колывано-Воскресенского округа отпала необходимость селиться ближе к крепостям. Основным их занятием было хлебопашество, поэтому, оставляя выпаханные участки, они меняли место жительства в поисках плодородной земли.

Крестьяне из Белоярской слободы облюбовали для поселения место при устье впадающей в реку Касмалу речки Ребрихи в Малышевской слободе.

Эта местность им казалась очень удобной для проживания. В речках в большом количестве водилась рыба, сосновый бор на противоположном берегу Касмалы давал возможность охотиться на зверье, собирать ягоды, грибы, строить жилье, заготавливать топливо. Травянистые луга для выпаса скота и сенокошения, а самое главное, плодородные целинные земли привлекали крестьян, и они написали прошение о позволении переселиться сюда.

С уважением и полным доверием отношусь к Ю.С.Булыгину и его трудам, но очень хотелось лично прикоснуться к документу, подтверждающему основание села Ребрихи. Мне повезло ознакомиться с делом в краевом архиве, в котором зафиксировано и прошение крестьян и разрешение на переселение.

Власти поощряли возникновение новых населенных пунктов вдоль основных дорог, и 20 августа 1779 года канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства разрешила группе крестьян по¬селиться между деревнями Клочковой и Пановой. А с 1780 года велела уже и поброчные подушевые оклады брать с них на новом месте.

Место поселения при устье речки Ребрихи в Малышевской слободе на фрагменте карты 1734 года отмечено красной точкой.

Заселение началось с того места, где сейчас находится улица Набережная.

Они основали Ребриху

По данным исследователя исто¬рии освоения Алтайского края Ю. С. Булыгина, инициаторами образования Ребрихи стали крес¬тьяне Ефим Филиппович Харитонов из деревни Прижимовой (Касмалинской), Ларион Иванович Мельников и Афанасий Ларионович Морозов из деревни Язовой, Яков Иванович Пахаруков из деревни Шишкиной и Алексей Гаврилович Зырянов из деревни Усть-Чумышской.

Всего заселилось пять семей в количестве 40 человек, из них 15 человек взрослых и 25 несовершеннолетних детей.

Самой старшей по возрасту была мать Лариона Мельникова. Анне Даниловне в 1779 году исполнилось 47 лет, она к тому времени вдовствовала, жила с детьми. Ее сыновья Ларион и Иван к моменту переселения уже имели по три ребенка. Одному из них Андрею исполнился всего лишь год, он – самый младший основатель Ребрихи.

Самой многочисленной семьей можно назвать Пахаруковых. Якову и Фекле самим в то время было чуть больше 40, но их взрослые сыновья Андрей и Иван уже были женатыми, а у Ивана росла двухлетняя дочка – ровесница своему младшему дяде. Всего в семье было 12 человек.

Ефим и Марья Харитоновы растили шестерых детей. Что интересно, их двоих сыновей звали Андреями. Детей называли по святцам (месяцеслову), и если они рождались в одно и то же время года, то и нарекались одинаково. В те времена это было распространенным явлением. В последующем в документах у одного Андрея делали приписку «большой», а у другого – «малой».

Три дочки было в семье Алексея и Ирины Зыряновых, двое деток у Афанасия и Пелагеи - Морозовых.

В четвертую ревизию 1782 года в новой деревне учтено 64 жителя: 28 душ мужского пола и 36 душ женского. За утайку человека полагался большой штраф, поэтому данные переписи можно считать достоверными.

По данным переписи населения 1795 года в деревне Ребрихе Касмалинской слободы Бийского уезда Колыванского наместничества проживало десять семей, в них 97 человек. Численность населения увеличилась в основном за счет создания новых семей, рождения малышей и причисления новых крестьян из других деревень.

К этому году в Ребрихе поселились семьи Павла Шишкина, Ивана Хавкунова, Василия Молокова.

Дочери Ефима Харитонова вышли замуж в семьи Молоковых и Морозовых, проживающих тут же, сыновья взяли в жены дочерей крестьянина Пушкарева из Панова и крестьянина Щербакова из Усть-Мосихи. Позже один внук основателя Ребрихи венчался с девицей Карповой из деревни Казанцевой ( село Боровлянка), другой - с девицей Казаковой из деревни Бутырской (районный центр Мамонтово). Григорий Мельников женился на дочери крестьянина Клочкова из Клочков.

Но не всем удавалось так сохранять численность населения в деревне. Пахаруков выдал своих дочерей замуж в Паново и Усть-Мосиху, Зырянов - в Клочки, Молоков - в Клочки и Усть-Мосиху.

В скором времени все ребрихинцы уже состояли в родственных связях между собой и жителями соседних деревень. Пару себе находили среди работников Павловского завода, детей казаков томского казачьего полка, что следует из метрических книг церкви села Касмалинского, Введенской церкви Павловского завода. Именно туда ездили наши венчаться, крестить детей.

Тогда в метрических книгах принадлежность к вероисповеданию не указывалась. С 1800 года все записаны как православные.

На берегу Касмалы

В предисловии к экспликационному плану за 1826 год написано, что деревня Ребриха Касмалинской волости, построенная на левом берегу реки Касмалы, занимает территорию 68 верст по окружной черте. Граничит с деревнями Усть-Мосихой, Пановой, Беловой, Рожневой (сейчас село Рожнев Лог), Савинским Станцом (сейчас село Зимино), Клочками, Боровлянкой. 3,413 десятин и 800 саженей земли находится под домами, гумнами, огородами, скотскими выпасами, сенокосами, пашней. Под домовым обзаводством занято четыре десятины, под огородами - две десятины, под гумно отведено шесть десятин земли. Кладбище в тот год занимало площадь в 100 саженей.

Вокруг Ребрихи в большом количестве имеются леса сосновые для строительства и березовые для рубки дров и изготовления разных изделий. Земля состоит из чистого чернозема толщиной до десяти вершков, лежащего на глине. Пять-шесть раз землю засевают, а потом она начинает зарастать разного рода дикой травой, чем препятствует производству посевов и становится годной к вторичной обработке только через 25 лет. Сено косят в основном вдоль речек Касмалы, Ребрихи, Барсучихи и Дальней. Пашня находится за сосновым бором между речками Торбачихой и Дальней.

В документе говорится, что трудолюбивые крестьяне, а в тот год в Ребрихе записано 80 мужских душ, занимаются хлебопашеством, скотоводством, сеют коноплю и перевозят уголь из Касмалинского лесоучастка на Павловский завод. У крестьян учтено 469 голов лошадей, 281 голова крупного рогатого скота, 300 овец. За 50 лет существования деревни построено 40 домов, две ветряных мельницы, на которых мелется до 25 пудов хлеба в год. В единственной кузнице жители производят нужные для себя изделия.

Кроме лесов большую часть территории занимают речки и ключи, болотистость, проселочные дороги и просеки. Тем не менее, статисты того времени сделали вывод, что имеются излишки земли и к деревне можно причислить других крестьян.

И, действительно, в исповедной росписи Введенской церкви Павловского завода Барнаульского округа на 1837 год среди старожилов Ребрихи ее жителями записаны крестьяне: Вдовин, Карпов, Кузнецов, Панов, Пестерев, Танаков, Тараданов. Чуть позже появились Терентьевы.

Продолжалась интеграция семей ближайших сел. Парни привозили в деревню новых жительниц: Данила Пахаруков взял в жены Веру Попову из Белова, Евтифей Пахаруков - вдову Панову из Подстепного, внук Ефима Харитонова венчался с Ириной Королевой из Рожнева Лога, Григорий Панов женился на дочери умершего мещанина барнаульской ратуши Марье Шемякиной.

Девушки выходили замуж и уезжали в другие деревни: внучка Ефима Харитонова венчалась с Антипом Казанцевым из Боровлянки, дочь Кузьмы Молокова вышла замуж в Ворониху, одна его сестра - в Клочки за Павла Зырянова, другая - в Усть-Мосиху за крестьянина Щербакова, Христина Молокова уехала в Боровлянку в семью Казанцевых.

Крестьяне выступали друг у друга поручителями при венчании, воспреемниками при крещении детей. Некоторые встречаются в метрических книгах так часто, словно штатные работники церкви. Например, одни поручители у Коростелевых из Куликова, Пахаруковых и Хариных из Воронихи, Пушкаревых из Подстепного, они же - воспреемники у ребенка Поповых из Рожнева Лога.

Вероятно, ехал кто-нибудь в церковь и записывал младенцев, рожденных за последнее время всех сразу, а может, священник выезжал по какой-то надобности в деревню и попутно совершал таинства.

Заводские крестьяне

Переписчиками населения назначали из числа грамотных жителей деревни. Так, в 1795 году «ревизскую сказку» дал десятник Андрей Ефимович Харитонов, а в 1811 году «мужеска пола» крестьян деревни Ребрихи Касмалинской волости Бийского уезда Томской губернии посчитал сельский старшина Василий Яковлевич Пахаруков.

В окладных книгах, рекрутских списках, ревизских сказках жители Ребрихи записаны как заводские крестьяне, обязанные обеспечивать

заводы провиантом, дегтем, смолой, золой и другими припасами. Они не имели права продавать излишки посторонним людям.

В год образования Ребрихи натуральные поставки приписной деревни отменили. Заводскому начальству предписывалось перейти к закупу необходимого у крестьян. Кроме того, население, подведомственное канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, освобождалось от поставки рекрутов в армию, но не от самой рекрутской повинности. Все рекруты шли на укомплектование штатов заводов и рудников не только пожизненно, но и потомственно. Их дети и внуки должны были пополнять рабочую силу заводов.

Ю. С. Булыгин писал, что в рекруты брали «людей крепких, здоровых и к мастерствам годных сколько можно для употребления к плавильным печам, рослых и взрачных корпусами». Возраст рекрутов определялся от 20 до 35 лет, минимальный рост «в два аршина четыре вершка без обуви».

В рекруты отданы сыновья Зыряновых и Морозовых. В семье Харитоновых из поколения в поколение рождалось много мальчиков, казалось бы, есть кому работать на земле. Но и в рекруты взято много из этого рода. Некоторые из них позже записаны в метрических книгах уже как мастеровые Павловского завода, кузнецы. Парни шли в рекруты, а хозяйство семьи от этого приходило в упадок.

Зажиточные крестьяне применяли немало способов спасения своих сыновей от заводской рекрутчины. В 1787 году крестьянин Яков Пахаруков, на семью которого падала очередь дать рекрута, нанял вместо своего сына за 95 рублей крестьянина Казанцева, в ноябре 1841года крестьянин Прокопий Танаков – двух крестьян вместо своих сыновей.

С 1782 года все мужское население учитывалось в окладных книгах по сбору податей и исправлению заводских работ. Среди повинностей крестьян выжигание угля, рубка дров, перевозка руды, тушение пожаров. Для их предотвращения они были обязаны производить опалку лесов в Касмалинском бору, 60 верст от столба ребрихинского до столба бутырского.

Для связи между разными населенными пунктами в каждом селении специально содержали лошадей, в Ребрихе – три пары.

Крестьяне, через чьи наделы проходила дорога, отбывали дорожную повинность, заключавшуюся в починке проселочных дорог между селениями. Жители Ребрихи принимали участие в восстановлении земского Барнаульско-Сузунского тракта от станции Клочковской до Подстепного, исправляли полотно и сооружения на больших трактовых и почтовых путях. В свободное время от полевых работ некоторые занимались перевозкой поваренной соли от боровых соляных озер в Барнаул, в осеннее время охотились на белку.

Но главным занятием было хлебопашество и скотоводство.

Профессор Д. Н. Беликов, описывая жизнь крестьян того времени, сделал вывод, что «если не лениться, то у сибирского крестьянина в отличие от крестьянина центральной части России условия для жизни вполне привольные. Можно пахать и косить сено, сколько хочется, в лесу без особого труда добыть зверя и дичи, в реке наловить рыбы». Крестьяне Ребрихи не ленились и жили зажиточно.

Быт старожилов

Многие краеведы, путешественники проявляли интерес к жизненному укладу коренных жителей Западной Сибири. И все оказались едины во мнении, что крестьяне-сибиряки следят за своим жилищем и одеждой гораздо лучше, чем крестьяне из центральной части России.

Краевед Н.А.Рубакин писал, что лаптей сибиряки не носят, летом ходят в кожаных сапогах или броднях, а зимой в валенках (пимах). О своей одежде очень заботятся, в воскресные дни надевают праздничную одежду. Мужчины носят пиджаки, женщины ситцевые и шерстяные платья, зимой – полушубки. В домах у коренных сибиряков всегда опрятно, стены выбелены. В избе метут несколько раз в день, а один раз в неделю моют пол, стены и лавки. Если они не окрашены, то их скоблят добела. Путешественник В.П.Семенов-Тян-Шанский отметил, что практически каждый крестьянский дом, за исключением бедняков, имеющих одну хату, разделен на две половины – черную и белую. В переднем углу помещена божница со старинными образами - складнями и посеребренными старообрядческими крестами. Дома покрыты тесовыми крышами, и когда прибывшие поселенцы начинают строить мазанки и крыть их соломой, как у себя на родине, старожилы даже били их за это, объясняя, что такие постройки создадут опасность пожаров.

Главную роль в еде старожилов играет чай с прикуской, состоящей из разных пирогов, калачей. Пьют чай часто и подолгу. Над свежими продуктами преобладает соленое и сушеное мясо, очень много употребляют в пищу соли и масла. Самое известное блюдо – пельмени.

На полевые работы крестьяне не ходят пешком, а всегда ездят, так как пашни от селений находятся далеко. Земледелие в полной мере стало развиваться лишь с появлением переселенцев. У старожилов же главным занятием было скотоводство. В каждом дворе имелись лошади, много скота держали на забой и на продажу. Содержали его на подножном корму, на зиму загоняли во дворы, в стайки. Скот был подвержен заболеванию чумой, одна из причин распространения которой близость от больших проезжих дорог, по которым на ярмарки везли кожи и сало. К тому же, скот буквально утопал в навозе из-за отсутствия обычая вывозить его на поля.

Население чаще болело, по мнению историка-статиста П. А. Голубева, в холодное время года по причине тесноты помещений. Летом крестьяне целые сутки проводили на открытом воздухе, работая в поле, лесу или огороде, ночевали на сеновалах, сенях или комнатах при открытых окнах.

От деревни к селу

Ситуационный план Ребрихи, выполненный предположительно в 1843 году, дает четкое представление о том, как располагались тогда строения, дворы, амбары.

Бани имелись у большинства крестьян, строили их на берегу реки. Каждое из 53 домохозяйств имело огороды, гумна и овины.

В конце деревни, тянувшейся одной улицей вдоль Касмалы, было заложено кладбище.

Его остатки и теперь находятся на том же месте. Мост через речку был построен там же, где и сейчас.

В деревне тогда жило 113 мужчин и 138 женщин, всего -251 человек. Все, кроме одной семьи отставных из трех человек, учтены как крестьяне.

Церкви тогда в Ребрихе еще не было, записи о совершении таинств крещения и брака, записи о смерти ее жителей встречаются в метрических книгах церквей Павловского, Бутырского и Борового сел.

В исповедной росписи Введенской церкви Павловского завода Барнаульского округа на 1837 год к уже проживающим в деревне Ребрихе Касмалинской волости добавились крестьяне: Вдовин, Карпов, Кузнецов, Панов, Пестерев, Таганов, Тараданов. В 1843 году – появились Терентьевы.

До 1857 года в церковных записях встречались только уроженцы этих мест, позже появились крестьяне с других губерний. С увеличением числа жителей Ребрихи и соседних деревень появилась необходимость строительства церкви. Храм, построенный на пожертвования прихожан и названный во имя Божия Матери Одигитрии, был освящен в 1862 году. С того времени Ребриха стала селом.

Коренные ребрихинцы придерживались «старой» веры, но исправно посещали церковь. В 1867 году еще все исповедовались, причащались.

Позже в списки прихожан они были внесены, но напротив многих фамилий стояла запись: «На исповеди не был». И даже особый сбор, что налагался за неявку на исповедь, не пугал. Со временем в метрических книгах старожилы стали встречаться все реже. Постепенно они окончательно порвали связь с церковью. Возможно, потому, что на них оказывали давление переселенцы, сами ревностно выполнявшие все церковные требования и старожилов к этому принуждавшие.

Едут новоселы

Массовое заселение Реб¬рихи началось в 1866 году. Выходцы из российских губерний старались селиться на уже обжитых территориях потому, что ехало очень много бедных крестьян, которым трудно было бы, не имея нужного инвентаря для возделывания пашни, обустроиться на новом месте. А в уже образованных селениях, работая у старожилов, они могли арендовать сельскохозяйственные орудия, получить небольшой доход для собственного обзаведения хозяйством.

В Ребриху в основном прибывали крестьяне из Тамбовской губернии. Новоселы стали образовывать новые улицы. Старая часть Ребрихи стала называться улицей Ребрихинской (сейчас Комсомольская).

Новые улицы Ребрихи, образованные переселенцами, имели названия: Мордовская, Павлодарская, Столбовая, Барнау¬льская, Солонцы, Зеленый Клин, Боровушка, Лягушка, переулок Центральный.

Переселенцы несли с собой другую культуру, новый порядок хозяйствования, способ обработки земли.

С. Марусин, изучив переселенческое движение на Алтай, писал, что новоселы оказывали давление на общество старожилов, требуя разрешения на приписку новых поселенцев. Земли на всех не хватало и новоселы требовали ее передела, что не нравилось местным жителям. Понимая, что они уже в меньшинстве, старожилы уходят в сторону от борьбы и покидают родные места. Из Ребрихи коренные жители выселились почти полным составом, объясняя причину так: «Лапотники выселили».

В метрической книге Одигитриевской церкви села Ребрихи Барнаульского округа за 1870 год еще часто встречаются старожильческие фамилии, но уже много записано переселенцев, среди них Грязновы, Бобровы, Скворцовы, Фроловы, Михалевы, Ненашевы, Поповы, Рождественские и другие.

В журнале «Русская мысль» за 1897 год автор статьи «Среди новоселов», описывая свое путешествие от Барнаула до Костина Лога, подробно останавливается на том, как происходило расселение выходцев из России, как складывались отношения между старожилами и новоселами. Он пишет, что значительная часть населения деревни Рожны (село Рожнев Лог) состоит из крестьян, переселившихся сюда с реки Касмалы, из Ребрихи. Но их переселение нельзя назвать беглым. «Обжившиеся и обзаведенные коренные жители старой, большой и зажиточной деревни Ребрихи переехали в менее удобное для проживания место, продав выстроенные ими дома, владения и посевы» на выгодных условиях, выручив по 400-500 рублей. Решившись на переезд, старожилы Ребрихи сочли уехать в глубину и жить рядом со своим братом-сибиряком, чем вести прежнее хозяйство при большом наплыве приезжих.

Морозовы, Молоковы, Хавкуновы выехали в Рожнев Лог, Мельниковы, Зыряновы - в Георгиевку, Пахаруковы - в Клочки. Харитоновы сначала уехали в Уржум Алейского района, затем часть большого рода осталась там, а остальные воссоединились со своими бывшими односельчанами в селе Рожневом Логе.

Так закончился век основателей Ребрихи.

Кто знает, как сложилась бы их дальнейшая жизнь, не сорвись они с обустроенных мест. Многие утверждают, что развитие селу дали переселенцы. Но, все же, нельзя умалять роль старожилов в освоении территории нашего района и края в целом.

|

Тема: Село Барнаульское

29.07.2023, 19:51

kruglovboris написал:[q] В связи с этим вопрос: есть ли у кого-нибудь Булыгин Ю. С. К истории старейших населенных пунктов Павловского района Алтайского края // Павловский район: история и культура. Барнаул; Павловск, 2000 ? Нужны страницы 67-69 чтобы посмотреть источники. Спасибо

[/q]

https://drive.google.com/file/...share_link

|

Тема: Почему люди не отвечают на письма?

8.04.2023, 18:14

А я составляю историю рода в двух вариантах. Один (для себя) более подробный, с указанием источников, второй - для родственников. Углубленно им не интересно, а общее представление я им даю. Недавно разыскали меня троюродные сестры ( о существовании одной из них я даже не знала по причине давнего отъезда в далекие края ее матери) из разных ответвлений рода. И той и другой нужно было писать курсовую по истории рода. Кто-то им подсказал о моем увлечении. Обрадовалась,что еще с кем-то появился общий интерес. Выслала я им второй вариант с предложением задать уточняющие вопросы. Сама настроилась на общение, подготовила еще информацию, копии документов. Увы. Никто не написал, не позвонил. Значит, дальше написания работы интереса не было...

|

Тема: Общие вопросы по метрическим книгам

14.08.2022, 7:47

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, Метрические книги Спасской церкви Воронежской губ., Нижнедевицкого у., с. Хохол не сохранились? Не смогла найти ничего про них.

|

Тема: Минины

13.08.2022, 18:07

Из документов Ребрихинского РВК

|

Тема: Похозяйственные книги

11.08.2022, 18:46

>> Ответ на сообщение пользователя KarLa от 11 августа 2022 8:35

Лариса, спасибо!!! Пока я зашла, увидела, что, оказывается ссылка не работает, Вы уже все всем объяснили..

|

Тема: Похозяйственные книги

11.08.2022, 3:37

Доброго времени суток!

Возможно, кому-то окажется полезной эта информация.

Некоторые районные архивы составляют и выкладывают на сайтах внутреннюю пофамильную опись похозяйственных книг, имеющихся у них на хранении.

Вчера случайно наткнулась на такую, и была очень удивлена найденным фамилиям моего рода в соседних селах.

Как пример: http://www.top-rayon.ru/admini...венных-кн/

Это архив Топчихинского района Алтайского края.

Внутри опись выглядит так.

|

Тема: Поиск в ЦАМО проводит Tiana717

1.02.2022, 17:11

Уважаемая Татьяна!

Буду премного благодарна, если Вы посмотрите дело моего деда.

Информация с сайта "Память народа":

Фамилия, имя, отчество: Иван Семенович Чуйков

Дата рождения военнослужащего: __.__.1903

Место рождения: Алтайский край, с. Буденное (на самом деле с.Буденное Бузулукского района (сейчас Тоцкого Оренбургской области), в 1930 году переехали в Алтайский край Тюменцевский район п.Конезавод)

Место призыва: Тюменский РВК, Омская обл., Тюменский р-н (на самом деле Тюменцевский РВК Алтайского края, про Омскую область пояснить не могу, возможно место учебки)

Воинское звание: красноармеец

Место службы: ВолхФ 1240 осб

Обстоятельства

Причина выбытия: осужден

Дата выбытия: 02.07.1942

Архивный источник

Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 58. Опись 818883. Единица хранения 786.

Был осужден е 10 годам ИТЛ. Хотелось бы знать причину осуждения и установить его дальнейшую судьбу.

Оплату гарантирую.

|

Тема: Кайгородовы

5.12.2021, 10:39

Сестра моей прабабушки Харитоновой Пелагеи Петровны ( 1881-1964; проживала в п.Дмитриевке Ребрихинского (Парфеновского) района Алтайского края) Кайгородова Екатерина Петровна проживала не то в с.Бобровка, не то в Усть-Чарышской пристани Алтайского края. связь потеряна до войны.

|

Тема: Сибирь на картах

24.10.2021, 9:18

>> Ответ на сообщение пользователя KIrnira от 24 октября 2021 7:24

На самой карте указано, что она за 1924 год

|

Тема: Реутов

24.10.2021, 6:42

На всякий случай размещу свою родовую линию Реутовых. Чтобы каждый, кто столкнется с прадедами -тезками, мог понять - общие у нас корни или нет

|

Тема: Реутов

24.10.2021, 6:37

Tomsk1956- написал:[q]

Татьяновна написал:

[q]

Моя история такова. Реутов Василий Семенович (1897-26.04.1931)– мой прадед. Отец моего деда Харитонова Ивана Васильевича (1927-1990). Только прадед умер рано, а за ним и прабабушка. Мой дед с сестрой и братом остались сиротами, за ними приглядывала бабушка по линии матери, поэтому и фамилия за ними закрепилась ее. Пока жив был дед, я как-то не интересовалась прадедами ( сам он был сдержанным в своих воспоминаниях), а теперь вот – рада любой информации о них... Все, что у меня есть от прадеда - это фото, ну и кое-какие воспоминания....

[/q]

[/q]

Доброго времени суток!

Изучила внимательно род своих Реутовых. К сожалению, с Вашими не нашла пересечения. Кроме одинаковых имен, ничего общего нет. Когда собирала информацию, в один временной период встретила трех Реутовых Василиев, и один из них только мой прадед. Вы же сбились на отчестве Семеновна. как видно из Вашей семейной росписи Ваши Реутовы пошли от Реутова Прокопия Дмитриевича. Его жена Ульяна Семеновна, а уж тем более ее мать Степанида Викуловна до него имели свои фамилии.

Прилагаю скан страницы из списка призывников в армию из Ребрихи за 1915 год

|

Тема: Похозяйственные книги

15.09.2021, 19:41

Petraqua написал:[q]

Татьяновна написал:

[q]

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста. что написано в красном круге. И что эта запись означает?

[/q]

М. б. "бронь"?

[/q]

Вполне возможно. Спасибо!

|

Тема: Похозяйственные книги

15.09.2021, 19:39

dfkthbz98 написал:[q]

Татьяновна написал:

[q]

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста. что написано в красном круге. И что эта запись означает?

[/q]

Может быть написано "брак" и он отделился от данной семьи. И еще: может быть это имеет какое-нибудь отношение к вашим Чуйковым.

В с.Свинарка \сейчас Петропавловка\ Черкасской волости Киевской губернии с 1800г до 1917г проживало много людей с фамилией Чуй\Чуйков. Я что-то не могу вставить картинки из ИВ\исповедные ведомости\. Если интересно - могу посмотреть.

[/q]

Спасибо! Но мои жили в Оренбургской области до переезда в 1934-1935 годы на Алтай.

|

Тема: Похозяйственные книги

15.09.2021, 19:38

Это скан страницы из похозяйственной книги за 1928-1930 годы села Павло-Антоновка Марковской волости Оренбургской губернии. так прислали. Других страниц нет.

|

|

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)