⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

Село Колыванское Шадринской волости Барнаульского уезда Томской губернии. |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 * 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 28 Вперед → Модератор: KarLa |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Из найденного в сети: Здесь описано очень много деталей, как именно происходило переселение в Сибирь, места выхода и переселения, правда, отличаются от моих, однако, думаю, у моих происходило это примерно так же. [ Изображение на стороннем сайте: 32f7824cc4ed.jpg ] № 55. Письмо крестьянина И. Е. Белякова о переселении в Сибирь. 1895 г.Описание о переселении одной партии, состоящей из 34 домов, в коих 112 мужского и 88 женского пола из села Пушкина, той же волости, Инсарского уезда, Пензенской губернии в Сибирь. Наше село Пушкино было крепостное господ Столыпиных [1], а раньше графа Мордвинова [2]. Местоположение - прекрасное: с небольшими подъемами полей, с ровными поемными лугами и протекающими вдоль и поперек них речками; одна из них под названием Сивин, впадает в Мокшу, а сама Мокша впадает в Оку у Саровской пустыни. Есть там и леса с вековыми дубами и разным лиственным чернолесьев. В селе одна каменная пятиглавая церковь, сооружавшаяся с 1889 по 1896 год; стоимость ея 21 000 рублей. Один раз в году, 28 июля, бывает ярмарка. От города Инсары наше село отстоит к северу на 25 верст, а от станции Инсары Московско-Казанской железной дороги на восток всего лишь на 4 версты. Одним словом, скажу я про свою местность, что бывал я на запад до г. Бобруйска (Минской губ.) и на юг до города Царицына (Саратовская губ.), и на север не более 150 верст, и нигде не находил такого прекрасного по природным условиям местоположения: всюду чего-либо не доставало. А у нас природа всем наделена: леса казенные не далее четырех верст кругом нас тянутся с севера на юго-запад более 30,000 десятин; земля с хорошим черноземом, так что при среднем урожае десятина в 3,000 квадратных сажен дает по 150 пудов, а то и больше, ржи и по 120 пудов овса. Всякий хлеб, что ни посеешь, народится по ея плодородию и умеренному климату. Кто бы ни побывал в нашем селе из временно служащих, как-то: попы, управляющие, волостные писаря и последние подлецы кабатчики, все они через месяц принимают вид здорового телосложения, и если кому приходиться лишаться места - всякий обещается вспоминать пушкинскую жизнь. Когда наступил долгожданный день 19 февраля 1861 года, т.е. свобода русскому народу от крепостной зависимости, иправительство хотело наделить землицей по 3 десятины на каждую ревизскую душу и 50 десятин строевого леса (в то время в нашем селе Пушкине было по 10-й ревизии 350 душ мужского пола, а к концу 1890 года насчитывалось 480 душ мужского пола), то земли наши старые дураки у барина на коленях выпросили лишь по 3/4 десятины на душу, а от остальной Христом Богом просили бурмистра и посредника их уволить. Посредник и бурмистр все силы употребляли, чтобы посадить пушкинцев на полном наделе, а пушкинцы думали, что если де нас Царь Батюшка отобрал от господ, то и землю, которая осталась за помещиками, отберет и отдаст ее даром [3]. Наш барин жил в то время в Москве и то и дело писал, чтобы старички взяли земельку: она, дескать, годиться вам, а лесок для деток. Наши господа были люди добрые и нас жалели, а бурмистр, наш односелец, клялся своими детьми, что-де вам, старым дуракам, желают добра и, хоть крепостное право уже кончилось, многим задавал хорошую баню. Те люди и по сейчас живы, только очень стары. И что же вышло из этого счастливого, далеко знаемого богатого села Пушкина после реформы? Насел управляющий Иван Журавлев, крутого нрава, наложил на землю цену в 28 рублей и до 45 рублей десятину на один посев. Тут наши и хватились, чего они на коленях у посредника просили, который в то время до трех раз выходил к сходу с вопросом: "отказываются ли от надела?" - "Отказываемся!" отвечали крестьяне. "Ваше Благородие, пожалейте, посадите на дарственный надел". Посредник на это в ответ, закрывши актом лицо, неудержимо хохотал: "чего эти глупцы просят ?" В течении времени с 1861 года по 1886 утратили около двух тысяч рублей на наем разных адвокатов, ежегодно посещавших ныне умерших наших господ то в Петербурге, то в Москве с просьбой о возвращении им полного надела, да так до сих пор ничего и не нашли. К этому несчастью 1-го сентября 1894 года и пожаловал к нам в село Пушкино наш земской начальник 2-го участка Инсаровского уезда, господин Дятлов, который и объявил переселение в Сибирь. Я первый записался на переселение в Сибирь, а зимой записались еще 49 домов, в коих были люди и достаточные, а большая часть были такие, что имели средств всего на 15-20 рублей. А так как без 150 рублей выпускать было невозможно, то наши бедняки и давай делать так: если у него изба стоит 10 рублей, то он оценит ее в 50 рублей; если свинья стоит 2 рубля, он просит сельского писаря записать ее подороже, по крайней мере рублей в 15; а если одна овца - он просит записать десяток, чтоб итог вышел побольше и губернское присутствие видело его такое широкое хозяйство и разрешило-бы поскорее ехать в Сибирь. Я в это время был как раз сельским писарем, но и я все таки грешен: уважал просьбу моих собратьев и прибавлял каждому цифру побольше. Когда я записывался, то не имел ясного понятия, что такое за страна Сибирь, а когда пошло дело в ход, то я раздобыл календарь, приложенный к "Сельскому Вестнику" за 1890 и 1892 годы, из коего в течении шести месяцев узнали, как умные и ученые люди жалеют мужиков, в числе коих и я не верил убеждениям чиновника Голубева [4], Марусинова [5], исследователя Западной Сибири, полковника Надарова о Южно-Уссурийском крае. Я так думал, что эти исследователи не иначе, как посланы из господских детей; они и конфузят больно ту Сибирь, чтобы народ не уезжает от помещиков. А со мной и вся партия также судила. Но я только хорошо знал еще раньше, что Сибирь холодна против России и признавал это правильным, потому что по карте я видел, что в Сибири все реки текут к полуночной стороне, а в России на полдень, и убеждал своих односельчан, что там холодно, дожди бывают реже, лесов там нет, яблочков, как у нас, не отведаешь. Огурец - и тот плохо родится. Рек мало. Места - либо гористые, либо ровные, безречные. Но мои доброхоты и слышать меня не хотели, - одно только и говорят: поедем да поедем в Сибирь. (продолжение следует) |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Там бают: вон вчера ночевал у Петрушки Малитеннаго нищий, там был и сейчас оттуда, видел своими глазами, как казна строит для прибывших переселенцев целые села и деревни под одну крышу, а местами большие казармы, чтобы на первый раз поместить семей по десять, а потом казна построит каждому по дому, а если где нет лесу - каменные. Всему этому такому отрадному пророчеству мои бедняки слушали по целым дням в корчме, даже забыв про обед и ужин, а я им говорил, что 13 июля 1889 года закон проектирован для переселенцев, но в нем совершенно не упоминается о постройках сел и деревень, а если их, например, выстроят, то их надо караулить от пожара, злых людей, а потом и от громовых ударов (мало-ли бывают таких пожаров). Да и где-же столько рабочих казна наберет? Бают, вон, из иной земли пригнали плотников, а потом скотины гурта нагнали туда, и всю орудию будут выдавать. Как приедешь на место, Господи благослови, - лошадь, а потом - корову, пять овец, одну свинью и две курицы, чтобы сразу полным хозяином был, а потом денег по 300 рублей на каждый дом. Все говорили, что Царь уже все приготовил, - только идите, дети на землю от... господ: они вас просят у меня. "Я лучше, говорит, растворю один амбар с деньгами, а уже господам не отдам опять крестьян: у меня в Сибири земли много. Солдатчества не буду требовать до третьего поколения, а о податях и помину в Сибири нет". Поди-ка как там живут, - как в раю! По 40 лошадей у самого бедного, а богачи-то похлеще нашего Столыпина. А другие ответили... "Они хватятся, но поздно, когда мы в Сибири сживемся. Кто нам велит думать об этом житье". К вышенаписанному суждению я не раз с серьезным обращением говорил: "ребята, вы слушаете тех, кто много про Сибирь вам врет. Поверьте мне хоть однова, что я вам скажу. За одним только Тюкалинским округом Тобольской губернии государственного налога состояло более 335,000 рублей. А я вам скажу опять о переселенческом законе, что переселенцу будут следующие льготы: 1) не будут призываться к отбыванию воинской повинности лица, достигшие возраста 21 года в год переселения, и до трех лет, пока он не справится с делами; 2) до трех лет не будет никаких государственных податей и налогов; 3) не более 50 и не менее 35 рублей деньгами на обзаведение хозяйством; 4) дорога по дешевому тарифу, пища также на пункте за самую низкую плату. А что касается кто нас переселяет, так - наша добрая воля, не высшее начальство. По прошествии 3 лет с нас будут брать по три рубля с души, а через 6 лет мы должны будем платить государственного налога по 40 коп. с десятины, т.е. 6 рублей с души". Этого мне не только на родине, а и здесь не хотели верить. Наши подати и страховка вся тут по карманам расходится. Во-первых, сельский староста с писарем сморханют [6], а потом - волостная что хочет, то и сделает. Вот, наконец, и пришло разрешение нам ехать в Сибирь, 7-го мая 1895 года. Начали приступать к продаже домов, скота и посевов, кто как попало, все равно как не свое, за бесценок, а то и даром - на помин души. Кто тащит от кумы стан с навоем, кто - берды, кто - косырь от свахи, а там смотришь, через два часа и целый порядок домов слетел, как их и не бывало. По улице - пыль, дым... Потянулись обозы, навьюченные нажитым еще дедушкиной спиной добром. Жалею, не было в это грустное время такого ученого человека описать печальную картину... Мне представлялось - как светопредставление! С каким порывом рвалось наше сердце из родины и родного села, и всякий желал с нетерпением такую, раскрашенную досужими людьми, нашу будущую новую жизнь, до которой нужно ехать по железной дороге. А потом предполагали еще много: будто-бы по морям несколько тысяч верст на пути. Который - кто умрет, будут хоронить в кожаных мешках и бросать прямо в воду. Этот нелепый слух возродил в женском поле большую суматоху: днем и ночью всюду были слышны вопли дочерей, бегущих через несколько домов к родной матери с рыданием и просьбой: "не дайте мне умереть в Окиане и Иртыше! Я удушусь, либо удавлюсь лучше, а в Сибирь с мужем не поеду". Мужья, видя такое несогласие, избрали лучшее средство против своих жен (да я и сам стращал свою жену целых 6 месяцев): говорили, что если кто не поедет к мужу добром, то после будут гнать этапом, а гнать будут не так, как осторожников, а в темных закрытых вагонах; и не прямо повезут к мужу на место, а будут, будто, возить более года по всем Российским городам, пока не соберут всех таких, кто не поехал добросовестно с мужем одновременно... И что-же: у нас в Пушкине, к этому времени много не жили с мужьями, а к выезду все прибыли и поехали в Сибирь, убоясь такому долгому томлению в дороге; и прожили на новых местах кто полгода, а кто - год, и опять убежали, как волчонок в лес. Так и эти молодые люди опять очутились там, откуда их такой страх согнал, и теперь мужья живут, так сказать, ни Богу свеча, ни в печь кочерга. Потом наступил седьмой день месяца июня 1895 года, в который всякий должен был проститься со своей насиженной любимой родиной, и мы к сему дню попросили своего священника, отца Н. А. Перова, напутствовать нас Святыми Тайнами и батюшка не отказался. Все по три дня говели до обедни. Только после обедни все, старый и малый, шли к кабаку, где распродавали все пожитки и выпивали за каждую вещь магарыч, настоящий праздник был в ту весну. У кабака с раннего утра и до полночи толпилась большая толпа народа. Вот наступил и 8-й час утра 7-го июня, когда на колокольне раздался удар большого колокола. Все мигом направились к храму, вместе с обозом в 95 подвод, за последним благословением своей Святой Матери-Церкви, а оттуда с крестным ходом за село, где отслужено было батюшкой водоосвещение и подарена была икона Скорбящей Божией Матери, после чего разлуки оборачивались назад, снимали шапки и, крестясь, кричали: "слава Тебе, Господи! Вырвались мы из этой пропасти, где мы весь век по работникам замучались, а из долгов и сейчас не выбрались... А нас теперь казна не бросит. Со своей землицей я проживу не хуже других..." И что-же вышло: который нергически [7] воображал перед собой такую богатую жизнь в Сибирском Краю не успели и кола воткнуть на память детям: с первого дня поступил в работники к старожилу; прожив не более 4 месяцев и Богу душу отдал. Теперь жена, два мальчика и девочки замучались таскать суму по таким же бедным, бедным заулкам. Еще на месте мы облюбовали себе в Сибири Минусинский округ Енисейской губернии, по его более теплому климату. А про эту несчастную Барабинскую степь хорошо знали из книжки "Сведения о Сибири", что нас больше и сорвало с места. (продолжение следует) |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Не буду описывать путь наш от станции Рамзай Сызрано-Вяземской железной дороги, да почти нечего и говорить. Только скажу про чугунный главный в России мост через реку Волгу, про который говорят, будто-бы он стоил 25 возов терпения соорудить его. Жалко, что мы его проезжали при самом восходе солнца, поэтому я только и мог разбудить людей в своем вагоне - посмотреть на это великое чудо. Что меня удивило, во-первых, в подъезде его с правой стороны, по течению р. Волги, мы увидели икону Спасителя, а когда проехали мост, то нас проводила икона св. Николая Чудотворца. Не более 100 верст отъехавши от Волги, мы задавили лошадь, которая, бедная, слетела с рельсов как говяжъ, и кишки с торбушиною вылетели из нея вон. Она только лишь поднимала голову, но уже в брюхе у нея ничего не было. Поезд остановился. Когда приехали в город Уфу, то нам там дали кипятку и делали перекличку, чему мы первый раз удивились. И тронулись мы из Уфы в гору, - чуть-чуть паровик нас втащил. Я так и думал: вот-вот упустит нас назад, так мы все тут разобьемся вдребезги. Но все кое-как вылез, и когда стало смеркаться, мы стали подъезжать к горам Уральским. Я тут вспомнил: должно быть последнюю версту едим по нашей матушке России, а потом встретит незнакомая страна - Сибирь, которой мы при одном помине боялись, а теперь добровольно осудили себя ехать. За этими размышлениями я заснул и проснулся уже в Златоусте при восходе солнца. В горах туман был густой и холодный, и я весьма прозяб. На станции сейчас же наведался, сколько градусов тепла в эти июньские дни, и увидел, что только 4 градуса было тепла. Я тут ахнул: когда на границе еще России нам вот что уткнулось, а что будет за Уралом - не знаю... Про это я своей партии не сказал, потому что не хотел их стращать, а они этого в ум не берут, как будто по всему свету в нынешнее утро такой холодный туман и 4 градуса тепла. При закате солнца того же дня мы выехали из Уральского хребта, и я оглянулся назад. Эти горы остались верст на десять от нас на подобие высокого омета соломы или черной тучи, когда выползает она из леса. Впереди и по сторонам равнина, - ни лесу, ни реки, ни бугорка, и мы оказались, как на скорлупке яйца: того и гляди, поезд съедет на край или уткнется в небо. И как страшно показалось... но воротиться все таки не хотелось, пока не получим обещанной награды от Царя. Когда приехали в Челябинск (это было утром числа 15 июня), то на земле был снежок. Я опять не утерпел - кинулся к градуснику и увидел, что 2 градуса было тепла, а в 12 часов дня дошло до 36 град. жары. Я тут смолчал. Ничего не говорил, а только мой брат Олимпий тоже хорошо понял, что мы попались, как ворона в большие хоромы, да вылезти не знает как. Остальные опять, видно, думали, что и у нас, в Пушкине, нынешнее утро, поди, стадо погнали в валенках и тулупах. Или им до этого дела нет, лишь бы в готовых домах пожить. То и дело меня кричат "Иван Ефимович! (или проще г. Беляков), - едем дальше - узнаем больше!" Видите: в Уфе давали только кипяток, да перекликали, и лекарство кой кому, а вон тут почти даром покормили. А вон Афросинья Пронина сумела у этой молоденькой барышни выпросить и так, без денег. Поэтому в Омске еще лучше нас встретят, да и деньжонок, пожалуй, дадут... Тогда не худо бы артелью взять нам ведро водочки, а то своих денег у меня, как и у другого всего лишь хватит до Омска. Через сутки нас отправили и приехали мы в Омск, где первым долгом заявились к незабвенному всеми переселенцами за его кроткое ко всякому обращение господину Андрею Афанасьевичу Станкевичу [8], который спросил нас, во-первых: откуда мы? - "Мы Пензенской губернии..." - "Так, а я сам российский уроженец - Смоленской губернии", сказал Станкевич. Тогда на душе стало повеселее, и мы стали просить пособия и даровых подвод, чтобы нас казенным образом довезли до Минусинска. Он сказал, что таких подвод не полагается. Мы стали говорить, что де, земской начальник объявлял нам, что, будто казна будет как по чугунке, так и сухопутьем; по водам будут даваться люди править рулем... И что-же: наш господин Станкевич за такое нелепое наше требование, как топнет ногами и громко закричит: "таких даровых подвод от казны никому не назначено. Кто вам так сказал?" Я первый, видя такое дело, стал оправдываться, говоря, что наш земской начальник так объявлял, да и сам я читал в волостном [правлении] на стене. Он опять спросил: "как вашего земского начальника фамилия?" - Я сказал, что Д., и он стал его записывать. Я тут испугался: вот засудят нас в острог, да и жаль стало земского начальника, - он был молоденький и хороший человек, и он через нас пропадет. До трех раз господин Станкевич меня допросил и я, хотя и сознал, что не поняли в объявлении, но стойко стоял на своем, что, де, правда в наших объявлениях так было написано. Когда нам не удалось достать даровых подвод до Минусинска, а железная дорога до Омска еще не возила, то мы стали просить места около Омска с тем, чтобы у нас на участке была река, луга и строевые леса, - словом, как на родине, и получили от господина Станкевича такой правдивый ответ, что лучше и быть нельзя! Тут, говорит он, батенька мой, земли - сколько хочешь, а леску-то и днем со свечкой не найдешь. Тут мы носы-то повесили, и я вспомнил слова чиновника Голубева, описавшего про Западную Сибирь, что российский человек, придя в Сибирь, требует того, чего в Сибири нет. Станкевич дал нашим шести домам 115 руб. до Вознесенска и купили мы лошадей. Написал он нам письмо, в котором просил чиновника по крестьянским делам господина Дегтярева посадить нас на хорошенький участок, и сказал, что до Вознесенска по-сибирски считают только два шага езды, мы думали что должно не более 2 верст, а не-то 20 верст. А узнали, что в этой загадке заключается 220 верст, что нам показалось тоже не близкий путь. Когда поехали от Омска, то стали встречать старожильческие села и деревни с убогими церквами, с узкими изогнутыми улицами и неровными домами: один дом похож на дом, а рядом - врос до половины в землю и тяжелая земляная крыша его придавила. Тут-то и начал меня проклянать мой родной отец, 60 лет от роду, на чем свет только стоит, и до сего дня не обходится у него ни часу без страшной клеветы: где-либо оступится или зашибет палец при постройке дома, тут-же бросает топор об землю и начинается, и начинается опять страшная клевета: "чтобы провалилась эта проклятая Сибирь! Кто ее и создал, да и кто сюда завез, тому бы в трахтарары"... (продолжение следует) |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Я все терпел, а потом, когда год и два хлеба не уродилось, и я пал духом: что, де, сам плох - и не даст Бог. Как овца в огонь сама вбежит, так никто ей не поможет. Так и нам! За ужином, накануне Успенья Божией Матери, в таком разговоре - кто завез да и привез - я оставил помышление Божие. Если природа не вознаграждает по своему неблагодатному климату труд человека, то видно, и у Бога невозможного не упросишь... И при таких словах схватил со стола нож и направил его концом под правый бок. И мысль в миг в тот момент очутилась, что лучше тебе расчесться поскорее таким образом, нежели слышать от отца такой укор. К такому случаю, жена брата сидела как раз возле меня и наблюдала за моими действиями. Быстро оттолкнула мою руку в сторону, и нож скользнул вдоль тела. Вот до чего, - до отчаянности доводит человека переселение! Теперь возвращусь к неоконченной моей речи о Вознесенской шестидневной нашей стоянке там. Когда прибыли в село Вознесенское, то прежде заявились к прислуживающему там чиновнику Дегтереву, что, де, вот нас к вам прислал господин Станкевич, вот и письмо от них. Он радушно нас принял и позволил нам вне села, почти под открытым небом расположиться, пока не найдет участков. Была у нас одна старуха лет 70. Ее все звали Малаша Рябкина. Она и не чисто выговаривала, но все-таки на родине жила хорошо, даже содержала наемных годовых работников. И должно проснулась она как-нибудь ночью и увидела месяц, который ей показался совсем другим месяцем, а не какой видела на родине: будто он ниже ходит, чуть-чуть за землю не задевает и тут же, не пройдя больше трех сажень, закатывается. И вот она на утро встала и говорит: "бабыньки, ведь я нынче ночью увидела, что в Сибири и месяц-то другой, а не наш российский. Наш-то повыше ходит и закатывается в это время за барским двором. А этот как встал, так тут же и опять ушел под землю. И как же мы тут будем жить..." И долго не думая, заткнула сарафан к поясу и пошла обратно по дороге к Омску. Сын ее, видя, что мать его не в силах будет пешком дойти до родины, давай нанимать подводу, да и в след за ней в погоню. Нагнал ее уже верст за десять и тут она не сразу села к нему на телегу, а начала опять говорить: "Андрюшка, куда ты меня завез?.. Тут и месяц-то другой!.. И тут только и жить-то острожникам!.." Сын только с помощью других взвалил ее насильно в телегу и привез назад. Она прожила с год, а потом продала последнюю холстину и уехала на родину. Теперь, как слышно питается Христовым именем, а по праздникам стоит на последних рядах в церковной трапезной наряду с прочими, а сын тут бьется, как рыба об лед: не вманить, не выманить у такой привольной земли! Да еще в готовых-то, выстроенных заграничными плотниками домах! Мы облюбовали участки Лягунак, ныне Казаткульской волости, Каинского округа Томской губернии, и прибыли на него при закате солнца 4-го июля 1895 года. Расположились бивуаком под открытым небом и так тесно сгрудились друг к другу, что еле-еле пройти, боясь, чтобы ночью сибиряки не порезали. На утро вся наша партия принялась строить шалаши и тут-то закипела работа: кто куст несет, кто на лошади везет, а кто травы на крышу косит. Кто постарше - отправились в Татарки и в Котороткан, отстоящие на 10 и 8 верст, закупить сибирских шанег (т.е. лепешек): кто - пуд, кто захватил лишь фунт. Наши, на первых порах, сибирским хлебом долго не наедались: расхватят, бывало, в момент, а к ужину надо опять в деревню печь-то и негде. Замесить квашню и поедет с ней опять в деревню печь, а там, смотришь, печи заняты то своими хлебами, то сосед пораньше снял. И что же остается? А квашня перекисла, за дорогу взболталась и вся вон вытекла: в печь-то почти ничего и не остается, пуд пшеничной муки пропал... Хотя в то время она была 25-30 коп. пуд, да и их-то у многих не было. А семья, как муравьи, один за другим оставили шалашики и давно ждут хлеба поесть. И не знают, что тесто дорогой от жары под колеса сползло. Хозяин насилу добьется фунта 2-3 шаньгов и привез для лишь перевода духа. Спросят его: "что, де, долго? Мы заморились". А он в ответ: "завтра сами поезжайте, да дорогой-то сами сядьте на квашню, а я больше не поеду". Если кому и удается испечь пшеничное тесто, то уже попадает оно в рот как кисель аржаной и кислый до того, что того и гляди глаза на лоб выкатятся. Так наша партия билась месяца полтора, пока некоторые артели не воткнули кой-какие избушки. И вот как только послышится в деревне колокольчик волостных или какого фельдшера, то бросаемся со всех сторон доехать к тому месту, где он остановится: что, де, не привез-ли нам какой милости?.. А он-то только спросит: все-ли здоровы, оспу прививали-ли детям? - и опять отправится восвояси, а наш народ с поникшими головами возвращается обратно домой, не получив ничего из того, для чего, спотыкаясь, бежали во всю мочь и кричали: "кум, бросай скорей топор-то! Иди, - первым запишут!.." - А первым, как говорят, либо сена клок, либо вилы в бок, - а оно так и вышло. Наконец, пришло 1-е число ноября месяца 1895 года. Приехал к нам помощник волостного старшины и начал выдавать пособие на домообзаводство по 62 руб. на каждый дом, и наши мужички тут дрожащими руками получили такую милость и благодарили все начальство за то, что, де, не забыли нас, бедных, на чужой стороне. Иной такой кучки и от роду не видал. И с такой радости, и с голоду, не знали даже, чего на них скоротить: кто сахару накупил, кто - коровенку. А тут главная беда: лык не было, - лаптей сплести не из чего, и пришлось покупать на зиму пимов и чирков, то есть бродней [9], глядишь, на среднее семейство на одну обувь вылетело рублей тридцать. А через месяц, смотришь, у того развалились, а другой ходит на голых пятках, а купить-то уже не на что. И многие в такие 40-градусные морозы принуждены были обуваться в старые воржонки, но и тех-то лишних не было. А тут дрова все вышли, сена нет: вчера возик привез, а лошадь и корова за сутки все съели и сами, по-видимому, нисколько не пополнели: как лещи сухие. Я другого старика спрошу: "почему, бывало, в России дашь на ночь лошади и корове по маленькой охапке сенца - и то остается; да и бока вздерет. Тут же вдвоем съели почти воз, а сами не пополнели, да и еще гогочут?" А мне скажут: ведь сибирское-то сено лучше российского вдвое. - "А если оно едовее, то почему же его так много съедается и скотина с него не поправляется и не пьет? А я жевал траву-то и сено-то: сибирские травы не сочные и не сладкие, а потому и не сытые". А отчего они не сытые - я так думаю: что с наступлением весны, когда земля должна напитаться снеговой водой и принять в себя влияние солнечных лучей, от которых земная почва от разных коренистых веществ, как тесто в квашне, делается сладковатою, и в момент этого времени зародившееся растение быстро пропитывается своими нервами сладковатым раствором. А тут и майские дожди и припарки. (продолжение следует) |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | окончание В Сибири же этого никогда не бывает: как только снег стает, то май месяц является самым гибельным: потянутся с Ледовитого океана облака, как осенью, и из них нет ни дождя, ни солнечных лучей, и земля не делает такого испарительного раствора. А за ним июнь месяц с жаркими сухими днями: растение лишено, как младенец без грудей, питательного ему продукта и стоит друг от друга редко, сухое и жидкое как кострига [10]. Вот, по-моему, и сибирское сено, да и хлеба также, поэтому и малосильны против средних губерний России, что всю весну не бросаешь шубы. Мои товарищи по моему замечанию и тут мне не верят и скажут, что в России везде все равно то же, и мне досадно слышать, как непонятные люди часто в свое оправдание сравнивают наровне кулагу с медом. И опять им в пример скажу: "что же у нас земля-то, что в подполье или на потолке насыпана, ничего не родит - хотя бы горькой полыни - и той нет?" А они на это лишь скажут: "А Бог ее знает, от чего она родит"... А я опять им скажу: ныне не только Бог, а и добрые ученые люди знают, от чего в подполье не родится: потому что без солнечных лучей земля считается мертвой и без действия южных ветров и дождей она никогда ничего не может родить. Они же опять скажут: "Бог даст, - и на камышке зародится. А вот почему в Сибири-то и холодно, и дождей мало и лето коротко, - так кто тут раньше то жил? - одни челдоны желторотые [11] да ссыльные... За что же Бог и будет давать-то?... А вот как Россия наедет, так все и переменится"... Я им больше ничего не стану говорить, скажу лишь, что у человека не возможно, а у Бога все возможно, только веруйте по вере: святые горы передвигали; так один сдвинул древний город Капернаум в Генисаретское озеро за возвышение себя самонадеянностью до неба. Вот мы перебились кое-как пособием первую зиму, которая была у нас за великий праздник: день и ночь картам спокою не давали, а по ночам каждый вечер с гармониями от конца и до конца деревни хороводы водились. И уже получили мы по 62 рубля, а на Бурковом участке, 8 верст от нас, говорят, по 150 рублей получили да еще на третье подали по 100 рублей. И вот наша молодежь и веселилась по всей ноге, а старики на печи протерли о кирпичи все плечи у последних рубашонок и не думали о будущей весне и посеве, - так и думали, что семена ко дню посева будут готовы либо из Омска, а то прикажут богатому старожилу отворить амбары. Русское богатство. 1899. № 3. 2 отд. С. 1-14. ________________________________________ [1] Родоначальником рода Столыпиных являлся Алексей Столыпин (1748-1810). Одна из ветвей рода представлена потомками Аркадия Алексеевича, друга М.М. Сперанского (сын Николай - дипломат, другой сын Дмитрий - философ, непременный член Вольского уездного по крестьянским делам присутствия), владевшими имением в Саратовской губ. Основательнице другой ветви Елизавете Алексеевне Арсеньевой (урожденной Столыпиной), бабушке М. Ю. Лермонтова, принадлежало имение Тарханы (ныне с. Лермонтово) Пензенской губ. Третья ветвь шла от Дмитрия Алексеевича. Его сын Аркадий Дмитриевич, генерал, служил в Военном министерстве. Внук, Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), с апреля 1906 г. возглавлял Министерство внутренних дел, с июня 1906 г. - председатель Совета министров. Семья А.Д. Столыпина владела имениями в Нижегородской, Саратовской, Казанской и Пензенской губерниях (в т.ч. с. Пушкиным), но постоянно жили в Колноберже близ г. Ковно. [2] Мордвинов Н. С. (1754-1845) - граф, адмирал, государственный деятель, выступал за освобождение крестьян путём выкупа. [3] Посредник и бурмистр - мировой посредник и управляющий помещичьим имением. [4] Голубев П. А. (1855-1912) - ссыльный народник, в Сибирь выслан в 1887 г. Редактор и один из авторов сборника "Алтай". Автор 19 статей по истории Алтайского округа. Сотрудничал в "Сибирской газете" и "Сельском вестнике". [5] Марусинова - искаженный псевдоним С. П. Швецова (1858-1930), писавшего под псевдонимами С. Марусин, Иван Серых и др. Активный участник народнического движения. В 1879 г. приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке в Западную Сибирь. Отбывал ссылку в Тобольской губернии, затем в Барнауле. С середины 1880-х гг. - исследователь крестьянского общинного землепользования, быта переселенцев, крестьянского и инородческого хозяйства в Алтайском округе. Сотрудник статистического бюро Алтайского округа, участник и руководитель массовых статистических обследований. [6] Сморханют - схитрят. [7] Нергически - энергично. [8] Станкевич А. А. - чиновник министерства внутренних дел, исполнявший должность заведующего переселенческим делом в Тобольской губернии в 1880-1890-х гг. [9] Пимы - валенки, чирки - башмаки, бродни - высокие сапоги. [10] Кострига (кострыга) - жесткая кора растений. [11] Челдоны желторотые - одно из уничижительных названий сибиряков-старожилов. источник Другие материалы по переселенцам можно увидеть здесь Сибирские переселения. Документы и материалы. Выпуск 1. Сибирские переселения. Выпуск 2. Комитет Сибирской железной дороги как организатор переселений: Сборник документов. |

| mari2347 Нижний Новгород Сообщений: 3189 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 4475 | KarLa написал: № 55. Письмо крестьянина И. Е. Белякова о переселении в Сибирь. Интересно, он сам это написал или с его слов и отредактировано? |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Журнал Русская жизнь Том 3 за 1897г. (выходил в Москве с 1880г) Выдержки из статьи о жизни переселенцев, касающиеся с. Колыванского Автор статьи указан под инициалами Н.Х. [ Изображение на стороннем сайте: 8be9caefcf93.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 16647d3c87c7.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: e66719874eec.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 2baf546a7594.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 6c34ea5fcaa9.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 8752d1b926c5.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 94fa959aebf1.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 81be6a12053e.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 2b074ea674b1.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: ff46e4d93f07.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 99e7e503ad5c.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: d0da42d34776.jpg ] источник Я делала запрос в ГАТО по поводу наличия у них документов по с/х переписи 1916-17 годов по Колыванскому и получила вот такой ответ: В архивном фонде Ф.239 " Томский переселенческий район" действительно имеется дело, содержащее материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916-17гг по Шадринской волости, однако сведения о с.Колыванском в нем отсутствуют. Информация о переселенцах может содержаться в делах фондов Ф.3 "Томское губернское управление", Ф.196 "Томская казенная палата", однако в описях названных фондов списков крестьян, проживавших либо причисленных к интересующему Вас населенному пункту, не выявлено. Для сведения сообщаем, что в фонде Томского губернского управления имеется дело, относящееся к 1894-1903 гг. о земельном споре крестьян с.Барнаульского с крестьянами дер. Колыванской Шадринской волости. В деле имеется общественный приговор, датированный 28 февраля 1896г., в котором в качестве одного из жителей назван Попов Капитон Иванович. Это мой прапрадед. Еще один источник о взаимоотношениях старожилов и переселенцев: Г.Н. Алишина Старожилы, «инородцы» и новоселы Азиатской России в конце XIX–начале ХХ в.: факторы конфликтности |

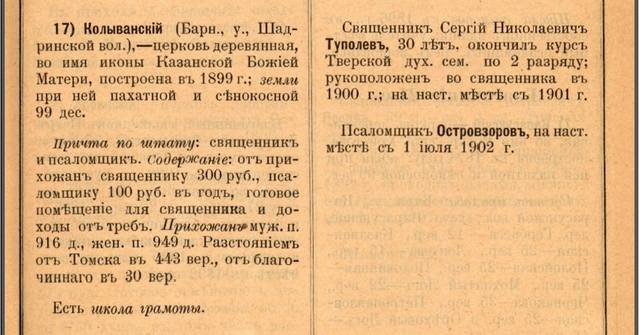

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Есть у нас замечательный сайт Центральной библиотеки г.Рубцовска «Спроси об Алтае», где очень милые и внимательные женщины дают подробнейшие ответы на различные вопросы по краеведению. От них я получила очень много полезной исходной информации, так необходимой для поиска. Я размещала ее здесь Вот что я узнала от них: Село Колыванское очень старое и по дате его образования нет единой цифры. В разных источниках приводятся следующие даты: - В 1795г в V-ю ревизию была отмечена деревня Колыванская, в списках ее жители были записаны вместе с "Барнаульскими" (жителями с.Барнаульское). В книге Ю.С. Булыгина "Первые крестьяне на Алтае"(Барнаул, 1974, с.131) датой основания дер.Колыванской (Барнаульской) указан 1734 год (ГААК Ф. 1, о.1., д.28, л.387); - В списке населенных мест Сибирского края (Новосибирск, 1928г.) -1726 год; - В "Ойконимическом словаре Алтая" Л.М. Дмитриевой (Барнаул, 2001, с.136-137) указывается, что село основано в 1782г. Здесь же приводится следующая информация о селе: "Хронологические вари-анты названия д.Колыванская, д.Вошкина. Вариант, функционирующий в речи жителей - Колыванск: "Так короче". Прежнее название Вошкино, как говорят информаторы: "Дразнилка была такая". Негатив информации способствовал замене имени в 1914 г. Современное название село по-лучило по гидрониму: "Некогда здесь было оз.Колыванское (вариант Колывань)" Гидроним Колывань является переносом с названия Колывань Курьинского р-на, т.к. с Колыванского завода возили руду (на Павловский завод)." В списке населенных мест Томской губернии за 1893г. приводится следующая информация: дер. Ко-лыванская Шадринской вол. Барнаульского округа стоит при озере. В деревне 175 крестьянских дворов, 5 не крестьянских. Число жителей: 450 мужского пола, 447 женского. Деревня располагает 1903 дес. земли. В селе лавка с мелочными товарами и питейное заведение. В списке населенных мест Томской губернии за 1911 год написано: дер.Колыванская Черемновской вол. Барнаульского уезда расположена при озере без названия. В деревне 424 двора, 1127 жителей мужского пола, 1142 женского. Владеет 5179 дес. земли. В деревне церковь, церковно-приходская школа, 2 маслодельных завода: 1 артельный и 1 частный. Список населенных мест Сибирского края (1928г.) сообщает: с.Колыванское Павловского р-на (при оз. Колыванском, реке Барнаулке). В селе 498 дворов, численность населения (по итогам переписи 1926г.) 1386 чел. мужского пола и 1538 женского, преобладающая национальность русские. В селе находится сельсовет, школа первой ступени, фельдшерский пункт, лавка общества потребителей. Село Колыванское Павловского р-на относилось к Барнаульскому сельскому приходу, церкви Архистратига Божия Михаила (в с.Барнаульском Барнаульского уезда, построена в 1900г.). А так же в самом селе Колыванском был Колыванский приход, церковь Казанской иконы Божьей матери, построена в 1897г. (Перечень церковных приходов, бывших на территории современного Алтайского края, составленный на основе "Справочной книги по Томской епархии за 1909-1910 годы" // Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (XVII - начало XXвв.). - Барнаул, 1997, с.382) Можно проследить следующие изменения административно-территориальной принадлежности с.Колыванское: - Дудинская вол., Барнаульский у., Алтайская губ. - с 04.08.1920 (Пост. Сибревкома от 04.08.1920); - Павловский р-н, Барнаульский у. - с 27.05.1924 (Пост. Сибревкома от 27.05.1924); - Павловский р-н, Барнаульский о.,Сибирский кр. - с 25.05.1925 (Пост. ВЦИК от 25.05.1925); - Павловский р-н, Западно-Сибирский кр. - с 30.07.1930 (Пост. ВЦИК от 30.07.1930); - Павловский р-н, Алтайский край - с 28.09.1937 (Пост. ЦИК СССР от 28.09.1937). Данные взяты из справочника административно-территориальных изменений на Алтае, 1917-1980. - Барнаул, 1987. На 1 января 2008 года в с.Колыванском 603 хозяйства, численность населения - 1556 человек. (Сельские населенные пункты Алтайского края на начало 2008 года: Стат, бюл. Барнаул, 2008, с.39) Справочная книга по Томской епархии за 1902-1903 год Составлена под редакцией Секретаря томской духовной консистории Д.Е. Березова    скачать книгу можно здесь |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | Информация и ссылки по АТД "То́мская губе́рния — губерния Российской империи и РСФСР в Сибири. Существовала с 26 февраля 1804 по 25 мая 1925. Административный центр — город Томск. Губерния была выделена из состава Тобольской губернии и включала в себя территории нынешних Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области (Казахстан) и часть Красноярского края. В начале XX века территория губернии постоянно сокращалась. В 1917 из неё была выделена Алтайская губерния (она была образована на основе следующих уездов Томской губернии: Барнаульский, Бийский, Каменский, Славгородский, Змеиногорский, Каракорумский). В 1919 году Татарский уезд Томской губернии передан в образованную Омскую губернию. С 23 декабря 1919 по 14 марта 1920 центром Томской губернии был Новониколаевск, затем центр был снова возвращён в Томск. В 1921 была создана Новониколаевская губерния, в которую также вошла часть земель Томской губернии. 25 мая 1925 губерния прекратила своё существование, войдя в состав Сибирского края, в котором Томск стал центром Томского округа. После разделения Сибирского края Томский округ входил в состав Западно-Сибирского края. Потом в состав Новосибирской области. В 1944 путём выделения из Новосибирской области была образована Томская область, территория которой, однако, стала значительно меньше бывшей территории губернии.№ http://ru.wikipedia.org/wiki/%...0%ED%E8%FF ОЧЕРК ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ АЛТАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1917—1919 гг. Алтайская губерния как самостоятельная административная единица была выделена из состава Томской губернии Постановлением Временного правительства 17 июня 1917 г. Этим постановлением Томская губерния делилась на две: Томскую, с губернским городом Томском, и Алтайскую, с губернским городом Барнаулом. В состав Алтайской губернии вошли Барнаульский, Бийский, Змеиногор-ский, Каменский и Славгородский уезды. Были установлены и временные границы между губерниями. Однако в положении границ, определенных постановлением 17 июня, существовал ряд несообразностей: например, в территорию Бийского уезда врезались 8 волостей Кузнецкого уезда Томской губернии; лесные массивы на восточной окраине Алтайской губернии, имеющие естественный выход в ее сторону и связанные с нею экономически, остались вне ее территории. Встречались и другие несообразности. Все это приводило к тому, что губерния, ее уезды и волости определяли свои границы самостоятельно, а порой и самочинно. Губернские органы в первое время были не в состоянии регулировать стихийное стремление населения к той или иной административно-территориальной перегруппировке и лишь санкционировали поступавшие ходатайства. После победы Великой Октябрьской социалистической революции старое административное деление продолжало сохраняться, но органы старой власти повсеместно были упразднены. На смену им пришли Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Административные органы Советской власти, созданные на Алтае после Второго губернского съезда Советов (9—16 февраля 1918 г.), вопросами административно-территориальной перестройки практически не занимались. Исключением явилось образование в 1918 г. в южной части Бийского уезда — Горном Алтае — самостоятельной административно-территориальной единицы — Каракорумского уезда (был известен еще как Каракорум-Алтайский), созданного по инициативе коренного населения — алтайцев. В результате стихийных административно-территориальных изменений, происшедших в губернии в 1917—1918 гг., ее внешние и внутренние границы претерпели значительные изменения. В докладе Алтайской губернской земской управы, восстановленной после временной победы контрреволюции, губернскому земскому собранию говорилось следующее: «...границы губернии и входящих в нее уездов, установленные законом от 17 июня 1917 года, в настоящее время подверглись значительным изменениям по решениям уездных народных и земских собраний и по постановлениям волостных собраний. В результате этих изменений, к Барнаульскому уезду отошли Зимовская и Карасевская волости Новониколаевского уезда Томской губернии, из Каменского уезда — Шарчинская, Шипуновская и Заков-ряжинская, а Романовская волость из Барнаульского уезда перешла в Каменский. Кроме того, к Барнаульскому уезду присоединилась Шипуновская волость, ранее входившая в состав Змеиногорского уезда. В Змеиногорском уезде наметилось отделение к Семипалатинской области 7 волостей: Бухтарминской, Верх-Бухтарминской, Черно-винской, Михаило-Романовской, Николаевской, Зырянов-ской и Петровской. В состав Бийского уезда вошли 7 волостей Кузнецкого уезда Томской губернии: Уксунайская, Мартыновская, Ельцовская, Сары-Чумышская, Яминская, Поповичевская и Урунская». Контрреволюционные правительства Сибири и их ставленники на местах, занятые борьбой с Красной Армией на фронте и восставшим народом в тылу, вопросами административно-территориальных преобразований заниматься были не в состоянии. Одним из немногих шагов в этом направлении явилось утверждение правительством Колчака 30 декабря 1918 г. Каракорумского уезда (после временной победы контрреволюции на Алтае губернская земская управа, поскольку уезд фактически существовал, лишь осуществила формальность, согласившись на его выделение как самостоятельной административно-территориальной единицы)3. С восстановлением Советской власти в Алтайской губернии ее внешние и внутренние границы подверглись дальнейшим изменениям. (продолжение следует) |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9716 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24268 | АЛТАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1920—1925 гг. Изменения начались прежде всего с южной границы, так как Семипалатинский ревком предпринял попытки расширить свою территорию за счет земледельческих районов Алтайской губернии, предъявляя претензии на значительные территории, приблизительно до станции Поспелиха Алтайской железной дороги. Эти претензии вызвали целый ряд совещаний в Барнауле и Семипалатинске в период с 16 февраля по 2 июня 1920 г. и закончились установлением новой границы, в результате чего к Семипалатинской губернии отошел бассейн р. Бухтармы и прииртышская полоса. Однако еще до представления Алтайским губисполкомом материалов по установлению границ с Семипалатинской областью, Сибирский революционный комитет (Сибревком) 4 августа 1920 г. вынес следующее постановление: «Волости Змеиногорского уезда Алтайской губернии: Каиндыгскую, Ново-Покровскую, Ново-Шульбинскую, Бородулихинскую, Убинскую, Красноярскую, Алексеевскую, Локтевскую, Угловскую, Лаптевскую, Жерновскую, Выдрихинскую, Александровскую, Богословскую, Усть-Каменогорскую, Владимирскую, Риддерскую, Глубоковскую, Предгорную, Большереченскую, Черемшанскую, Быструхин-скую, Чистопольскую, Зыряновскую, Михаило-Романовскую, Бухтарминскую, Богатыревскую, Черновинскую, Петровскую и Николаевскую перечислить в состав Семипалатинской губернии»4. Однако это постановление в отношении волостей Алексеевской, Лаптевской и Угловской осталось не исполненным, хотя Сибревком 27 февраля 1921 г. подтвердил свое первое решение, категорически потребовав его исполнения. 13 июня 1921 г. Постановлением ВЦИК волости, отторгнутые от Алтайской губернии Постановлением Сибревкома от 4 августа 1920 г., причислялись к Киргизскому краю, в том числе Алексеевская, Лаптевская, Локтевская и Угловская. Алтайский губисполком возбудил через Сибревком ходатайство о пересмотре этого решения. Это ходатайство было удовлетворено, 21 ноября 1921 г. ВЦИК принял декрет, по которому указанные волости остались в составе Алтайской губернии. Следующим изменением территории губернии стала передача во вновь образованную Омскую губернию Славгородского уезда. Эти изменения в административном делении Алтайской губернии закрепились Постановлением ВЦИК от 17 января 1921 г. 13 июня 1921 г. ВЦИК образовал Новониколаевскую губернию, в состав которой целиком вошел Каменский уезд и вся северная часть Барнаульского уезда Алтайской губернии. Это постановление принималось без предварительной проработки вопроса и вызвало возражения как Алтайского губисполкома, так и населения отторгнутых волостей. В связи с этим Алтайский губисполком внес через Сибревком представление во ВЦИК о пересмотре границы между Алтайской и Новониколаевской губерниями. В частности, предлагалось вернуть в Алтайскую губернию 13 южных волостей Каменского уезда, находящихся вдоль границы Барнаульского уезда, и возвратить из Черепановского уезда Новониколаевской губернии Залесовскую волость. Сибревком, согласившись с необходимостью передачи из Каменского уезда некоторых оспариваемых южных волостей в Алтайскую губернию, не нашел оснований для передачи в Алтайскую губернию Залесовской волости и эти административно-территориальные изменения были узаконены. Последним крупным актом за этот период, внесшим большие изменения в административно-территориальный состав Алтайской губернии, явилось образование на ее территории «автономной области ойротского народа». Каракорумский уезд Алтайской губернии с восстановлением Советской власти прекратил свое существование. Однако чрезвычайная удаленность этой части губернии от ближайшего уездного центра — г. Бийска, с одной стороны, и ее бытовые и этнографические особенности — с другой, побудили Алтайский губревком еще 13 апреля 1920 г. принять решение о временном восстановлении Каракорумского уезда, центром которого стало с. Шебалине, а 20 августа 1920 г. Алтайский губревком сделал в НКВД и Сибревком представление об образовании в южной части Бийского уезда нового, Горно-Алтайского, уезда, в границах бывшего Каракорумского, с присоединением к нему нескольких волостей Бийского уезда. Это представление Сибревком утвердил в начале 1921 г., однако никакими другими нормативными актами это решение подтверждено не было. Нет этого подтверждения и в решениях ВЦИК по административно-территориальным изменениям. Тем не менее уезд фактически действовал в установленных местной властью границах. В конце 1921 г. встал вопрос об образовании на территории Горного Алтая автономной области. Особая комиссия, созданная при Алтайском губисполкоме 11 декабря 1921 г., наметила границы будущей области. Высказанные ею предложения о границах вновь образуемой области Губернское экономическое совещание одобрило 18 февраля 1922 г., а 1 июня 1922 г. на основании этих материалов ВЦИК принял постановление об образовании автономной области ойротского народа. В ее состав вошли волости: Абайская, Бешпельтирская, Имеринская, Катандинская, Киргизская, Кош-Агачская, Онгудайская, Песчанская, Пас-паульская, Салдамская, Туэктинская, Уймонская, Улаган-ская, Улалинская, Усть-Канская, Чулышманская, Чемаль-ская, Чергинская, Чибитская, Шебалинская — из бывшего Горно-Алтайского уезда; Верх-Бийская (Алтынкольская), Лебедская, Успенская, Озерно-Куреевская, Ыныргинская — из Бийского уезда. Областным центром стало с. Улалинское. В состав Бийского уезда из бывшего Горно-Алтайского уезда были возвращены Айская, Алтайская, Новодмитровская, Сарасинская и Черноануйская волости. В 1921 г. президиум Алтайского губисполкома перевел центр Змеиногорского уезда из г. Змеиногорска в с. Рубцовское, а сам уезд стал называться Рубцовским. Это постановление ВЦИК утвердил 9 ноября 1922 г., а с. Рубцовское переименовано в г. Рубцов. С 1922 г. в Алтайской губернии началось укрупнение волостей. Рядом постановлений Алтайский губисполком в 1922 г. (от 20 июня, 17 июля, 1 августа) утвердил укрупнение волостей всей правобережной части Барнаульского уезда и частично — в левобережной. При укрупнении волостей прежде всего учитывались размеры волостей как по территории, так и по количеству населения, проживающего в них. Принималась во внимание и прочность самих волостей, так как некоторые из них возникли стихийно в период 1917—1920 гг. Укрупнение велось по двум основным признакам: во-первых, объединение мелких волостей велось с теми волостями, из которых они когда-либо выделились; во-вторых, при объединении учитывалась доступность сношений по грунтовым дорогам отдельных населенных пунктов с волостным центром. Укрупнение части волостей Алтайской губернии ВЦИК утвердил 14 февраля 1923 г. Этим постановлением подтверждалось укрупнение следующих волостей: Брусенцов-ской, Ильинской, Голубцовской, Кашкарагаихинской, Ло-сихинской, Хмелевской, Мариинской, Среднекрасиловской, Титовской, Чумышской и Верх-Чумышской Барнаульского уезда и Уксунайской — Бийского. Это же постановление ВЦИК утвердило и весь волостной состав Алтайской губернии. 27 апреля 1923 г. ВЦИК приостановил всякие административные деления до 1 января 1924 г. Причины этого временного запрета объявлялись в первом пункте указанного постановления: «В целях наиболее планомерной подготовки и проведения продналоговой кампании...». С января 1924 г. работы по укрупнению административных единиц продолжились, и 25 мая 1924 г. предложения Алтайского губисполкома были утверждены Сибревкомом. Постановление Сибревкома от 27 мая 1924 г. утвердило следующий районный состав Алтайской губернии: Барнаульский уезд — Алейский, Чистюньский, Шипуновский, Ребрихинский, Шелаболихинский, Павловский, Шадрин-ский, Белоярский, Кашкарагаихинский, Верх-Чумышский, Чумышский и Косихинский районы; Бийский уезд — Боль-шереченский, Бийский, Яминский, Новиковский, Солтон-ский, Тогульский, Ельцовский, Сростинский, Старобардин-ский, Смоленский, Солонешенский, Быстроистокский, Усть-Пристанский, Михайловский, Бащелакский, Сычевский, |,Куяганский и Алтайский районы; Рубцовский уезд — Уг-'ловский, Рубцовский, Локтевский, Поспелихинский, Змеи-/ногорский, Курьинский, Колыванский, Белоглазовский, Покровский районы. Существовавшие на территории губернии 128 волостей в их прежних границах были упразднены. В этом виде административно-территориальное деление Алтайской губернии сохранилось до образования 25 мая 1925 г. Сибирского края. источник Еще одна полезная ссылка АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ — ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (1604-1997 гг.) Еще информация по АТД: Административно-территориальное деление: - 1587 Посольский приказ 1587 - 1599 Тобольский разряд, Посольский приказ. 1599 - 1629 Тобольский разряд, Казанский приказ (1604г. Томский ,1618г. Кузнецкий остроги). 1629 -1637 Томский разряд, Казанский приказ. 1637 -1708 Томский разряд, Сибирский приказ (1657г. Сосновский ,1665г. Верхотомский , 1684г. Уртамский остроги). 1708 - 1719 Сибирская губерния, Кузнецкий уезд . 1719 - 1726 Сибирская губерния, Енисейская провинция. 1726 - 1764 Сибирская губерния, Тобольская провинция. 1764 - 1779 Тобольская губерния. 1779 - 1782 Колыванская область, уезды: 1.Барнаульский 2.Томский 3.Кузнецкий 4.Бурлинский 1782 – 1796 Колыванское наместничество, уезды: 1. Колыванский 2. Бийский, слободы: Барнаульская Белоярская Бийская, деревни:Плешкова, Буланиха, Луговая, Мало-Угренева, Большая, Угренева, Усятская, Старо-Чемровка, Загайнова, Усть-Степная, Белова, Хайрюзовка, Боровлянская Касмалинская Нижнее-Барнаульская Тальменская Уксунайская: деревни Мартынова, Колонкова, Средне-Тогульская, Старо-Тогульская, Уксунайская, Верхнее-Тогульская, Семенно-Титовская, Каменская, Ново-Дуплетная, Тарабинская, Большая Речка, Яминская, Верх-Бехтемирская , Локтева, Черемшанская, Степной Чумыш, Дупинская,Еландинская, Буранова, Поповичева, Наиштихинская, Гордеева Заимка, Красноярская, Горновой камень. Чарышская Чумышская Шадринская 3.Кузнецкий, слободы: Бочатская Верхотомская Ильинская Касминская Кузнецкая Мунгатская Торсминская 4.Семипалатинский 5.Красноярский 1796 – 1804 Тобольская губерния, Томская область, Кузнецкий уезд . 1804 – 1822 Томская губерния, округи: 1.Бийская 2.Кузнецкая 3.Енисейская 4.Каинская 5.Красноярская 6.Нарымская 7.Томская 8.Туруханская 1822-1917 Томская губерния, округа: 1.Барнаульский, волости: Белоярская, Боровлянская, Верх-Чумышская, Касмалинская, Кулундинская, Малышевская, Нижне-Кулундинская, Тальменская, Чумышская, Шадринская. 2.Каинский 3.Колыванский 4.Кузнецкий 5.Чарышский (с1827г. – Бийский), волости: Алтайская, Барнаульская, Бийская, Бухтарминская. Енисейская, Колыванская, Крутоберезовская, Урбинская, Чарышская, 17.06.1917- 1925 Алтайская губерния Список населенных мест Томской губернии 1859   "Павловский район был создан в начале августа 1924 года. Район входил в состав Барнаульского уезда и включил в себя территорию Павловской волости, без селения Ирба, всю Шаховскую волость, половину Клочковской и Дудинской, и деревню Боровиково. В район теперь входило 21 сельских совета и 58 населенных пунктов с населением 43 673 человека." Отсюда http://pavlovsky.alt.sudrf.ru/...info_court Добавлю сюда ответ на вопрос по Дудинской волости, чтобы не затерялся #2493 Софья Барнаул Населенные пункты 02 октября 2015, 00:58 Добрый день! Хочу поблагодарить вас за вашу работу! Встречаются очень интересные ответы, конечно, в случае интересного вопроса... Ну а мой вопрос о Зимино, в с/х переписи 1916 г. указана Дудинская волость. На "просторах интернета" не смогла найти "границы" этой волости... Какая информация есть у вас по Дудинской волости? Здравствуйте, Софья! Спасибо вам за добрые слова и благодарность! В нашем распоряжении есть Схематическая карта уездного и волостного деления Алтайской губернии на начало 1919 г. На ней указана Дудинская волость (в центра фрагмента): Алтайская губерния в 1919 г..jpg. Однако на этой карте не указаны населенные пункты. Предлагаем вам еще фрагмент карты Алтайского округа в 1918 г.: Алтайский округ в 1918 г..jpg. Если есть необходимость, попробуйте сопоставить соответствующие местности (Зимино, к сожалению, на карте не указано). (Ист.: Бородаев В.Б., Контев А.В. Исторический атлас Алтайского края: Картографические материалы по истории Верхнего Приобья и Прииртышья (с античности до начала XXI века).-Барнаул, 2007.-С.136-139). В Списке населенных мест Томской губернии за 1911 год Дудинской волости нет. Первая (послереволюционная) Всероссийская перепись населения 28 августа 1920 г. зафиксировала Дудинскую волость с числом жителей 7949. В 1922 г. в стране началось укрупнение волостей в связи с тем, что управление такими мелкими административно-территориальными единицами с их маломощными бюджетами, какими были волости, вызывало определенные трудности. Безвозвратно исчезла и Дудинская волость. Территория волости частично вошла в Ребрихинский район, образованный в 1924 г. (в том числе и с. Зимино). (Ист.: Толстопятов В. Моменты истории. - Барнаул: 2012.-94 с.). Всего хорошего! Ответ дан оператором: Павловская Ирина Сергеевна Дата ответа: 02 октября 2015, 12:52 http://altai.biblrub.ru/questi...amp;page=6 Упоминаемые там карты прикрепила к сообщению |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 * 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 28 Вперед → Модератор: KarLa |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник KarLa » География поисков » Село Колыванское [тема №38826] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |

Судя по манере изложения, думаю, что сам, а вот насчет редактирования не знаю, Маш