Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

4 ноября 2020 14:24 Бабинов и Робинзон.В разные времена ехали по Государевой дороге люди и по своей воле. Что не имя, то история — Ганнибал, Татищев, Беринг... И история эта настолько связана с Бабиновкой, что порой трудно отделить правду от вымысла… В 1704 году на Государеву дорогу ступила нога Робинзона Крузо. Великому путешественнику уже под семьдесят, гибель верного туземца Пятницы потрясла его, но он по-прежнему исполнен энергии, предприимчивости и мужества. И если герой произведения Д.Дефо — плод писательской фантазии,то дорога, по которой он добирался до милой сердцу Англии из Китая, существовала на самом деле.  Город Соликамск в романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Город Соликамск в романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» оказался на другом берегу реки: «We had just entered Europe, having passed the river Kama,which in this parts is the boundаry between Europe and Asia, and the first city on the European side was called Soloy Kamskoy, that is the great city on the river Kama».  Простим великому путешественнику неточность при месторасположении Соликамска относительно Камы. За десять лет и девять месяцев путешествия можно и не то напутать. Тем не менее герой Дефо точно подмечает: первому европейскому городу шика и лоска явно недостаёт. Влияние дикой природы и диких нравов проявляется в Соликамске начала XVIII века во всем. Это-то нас и интересует более всего: откуда у английского писателя довольно точные описания Соликамска?Некоторые исследователи допускают, что сам Дефо, состоявший одно время на секретной службе британской разведки, бывал в России. И если это так, то наверняка далеко не все наблюдения Дефо о петровской России, отражены в романе писателяавантюриста, одно время оказывавшего большое влияние на английского короля и правительство. Коли это так, то при желании в романе уже можно разглядеть намёк на те политические реалии, которые спустя почти два столетия земляк Д.Дефо и его собрат по перу Р.Киплинг в своем романе «Ким» назовет «Большой игрой». А «Большая игра» длилась с переменным успехом на протяжении XX столетия — Средняя Азия, Индия, Афганистан, Ближний Восток. Продолжается она и до сих пор. Правда, в свете событий последних десятилетий,позиции России в этом регионе ослабли. Да и Британская империя свое место в этой «игре» уступила Североамериканским Штатам. Никто так до сих пор и не знает, за кем будет победа в «Большой игре».Большая политика пусть остается «большим игрокам», а мы вернёмся к Робинзону. Исследователь русской и западноевропейской литературы академик Михаил Алексеев был убежден, что Дефо всё-таки не бывал в России. Но для написания своей «Робинзонады» он использовал впечатления путешественников, книги и дневники русских послов, следовавших в Китай по Бабиновской дороге.  Кстати, о посольствах в Китай й, которые с середины XVII века шли через Соликамск. В 1674 году купец Гаврила Никитин, по некоторым источникам именуемый, как купец соликамский, достиг с торговым обозом Пекина. Он первым из русских торговых людей и привел на Москву караван с товарами из Поднебесной, пройдя через монгольские степи, которые до этого считались непроходимыми. И было это за три десятилетия до Робинзона. В этом же году для установления прямых торговых связей в Москву прибыла делегация из Пекина. До этого торговля между двумя странами велась через посредников — среднеазиатских купцов. Эбергард Избрант Идес,

«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)»

"Водить караваны оказалось делом более чем прибыльным, и уже в 1679 году капитал Никитина превысил 20 тысяч рублей — деньги по тем временам огроменные! Сам же он, царской милостью именуемый уже не иначе как, по отчеству — Гаврила Романович, числится среди самых богатых купцов России". Робинзон Крузо — тоже герой, правда, авторского вымысла, представитель нарождающейся в Европе новой капиталистической формации. С высоты нашей колокольни один скрывается в тумане прошлого, другой — зримо предстаёт благодаря литературной фантазии. Наша память стирает границы между явью и неявностью. Робинзон во второй, куда менее известной, книге о его приключениях, успешно покорив и освоив новые земли, подчинив себе их богатства, идёт на запад, спешит доставить свой багаж домой, обогатить британскую корону чужими сокровищами и новыми трофеями в будущей колонизаторской войне со всем остальным миром. Бабинов размыкает пространство, задавая новый ритм и ход времени. Его дорога, стирая границы материков, религий, культур, порождает вихревое и прекрёстное движение во всех направлениях на неведомой и неподвижной когда-то территории. Так Соликамск открывает новые миры и новым мирам открывается. Из книги "Поморский город Соликамск".Редактор Олег Опутин, этнограф Станислав Хоробрых, кандидат филологических наук Ирина Павлова,писатель Алексей Лукьянов. Из книги Daniel Defoe - "The Farther Adventures of Robinson Crusoe". Даниэль Дефо, Избранное, библиотека «Огонек», изд-во «Правда», М., 1971 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

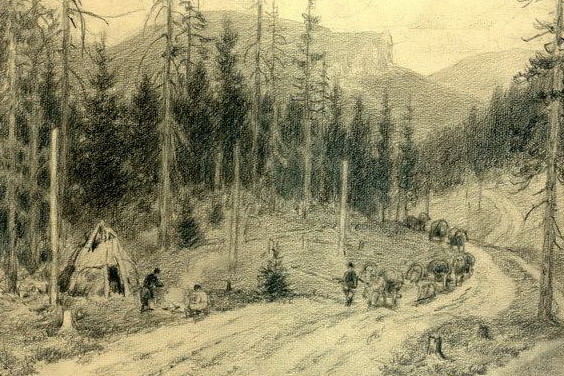

11 ноября 2020 14:38 О Бабиновском тракте говорят: «Дорога, создавшая Россию». Почему? Да потому, что пересёкший Урал по кратчайшему направлению Сибирский путь самым надёжным образом заводил русского человека в глубины Сибири и уже к 1640-му году помог раздвинуть границы государства до берегов Тихого океана.В 1647 году был основан Охотский острог, в 1648 году русские люди вышли из Ледовитого океана в Тихий, а в 1716 году освоили морской путь на Камчатку. Готовилось открытие русской Америки. Соликамск и соликамцы с достоинством держались у начала этой дороги – Бабиновского тракта, который, кроме того, помогал расти и самому Уралу. На бесконечно длинной шкале исторического времени два великих события в конце XVI века – поход Ермака и открытие Бабиновского тракта – практически совпадают. Эти две даты разделяют всего-навсего полтора десятка лет.  Государева дорога, Великий путь в Сибирь или просто - Бабиновская дорога - так называли на протяжении столетий первую сухопутную трассу, проложенную в конце XVI века через Уральский хребет Артемием Бабиновым. Прежде путь к первым сибирским городам - Тобольску, Тюмени - шел только по рекам, озерам и волокам. Новая дорога значительно сократила время пути. Это беспрецедентный случай в истории России, когда всего за два года, 40 человек создали целую дорогу, проложив несколько десятков настилов и гатей, построив 9 мостов через реки. В дальнейшем дорога была продолжена до Тюмени и Тобольска. В 1598 году начинает действовать для перевозки большого количества объёмных и тяжёлых грузов: хлебных запасов, военного снаряжения и т. д.  Появилась дорога – и через 15 лет, в 1613 году, утверждается соликамское воеводство, а ещё через 23 года – в 1636-м – Соликамск становится столицей всего Верхнего Прикамья (Перми Великой). По количеству населения он входит в число 30 крупнейших городов России. Приведём ещё такой пример. Самый большой доход от торговли внутри города приносила продажа дров для нужд солеварения, на втором месте стояла продажа сена. Соликамск благодаря дороге становится известен далеко за пределами России, появляется на европейских картах. По меткому замечанию пермского писателя Алексея Иванова, Бабиновский тракт как скрепа, соединил азиатскую и еврейскую части России, сделав из удельного княжества Империю и великую державу. И в этом её огромное историческое значение. Дорогой продолжали пользоваться и при Петре I, когда уже был проложен Кунгурский тракт. В то время на таможне с купцов брали двадцатую деньгу от стоимости провозимого товара, то есть пять процентов». Налоги с товаров, которые везли в Сибирь, в Азию, собирали в Соликамске, из Сибири в Европу – в Верхотурье.  Верхотурье получило титул «ворота в Сибирь», а все другие дороги мимо Верхотурья приказывалось «засечь накрепко». Почти двести лет процветало Верхотурье – таможенный центр на Бабиновской дороге. За право пользоваться короткой дорогой с охраной и транспортом с проезжих купцов взымали подати в размере десятой части с каждого товара. Нельзя не отметить важность Верхотурского воеводства для экономики всей России – управлять им дозволено выходцам их таких близких ко двору фамилий, как Милославские, Нарышкины, Матвеевы. Здесь прошло детство жены Петра I Евдокии Лопухиной. С 1745 года, когда южнее, через новый город Екатеринбург была проложена ещё одна, более удобная дорога, по которой летела «лёгкая почта», по Бабиновскому пути через Верхотурье двигалась лишь тяжёлая кладь. Помимо административных и торговых функций, решавших задачи колонизации края, Бабиновская дорога являлась и важным миссионерским путём. По ней двигались первые священнослужители монахи. В 1604 году в Верхотурье прибыл бывший священник из Пошехонья,иеромонах Иона - основатель первого за Уралом Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. Спустя несколько десятилетий, по этой дороге, в село Меркушино, прошёл один из будущих небесных покровителей Урала и Сибири – Святой Праведный Симеон-Николаевский.

Этот удивительный

святой мог проявиться только здесь, на меже, совсем не похожий на окружающих его соплеменников. Не вой, не великий реформатор или искатель приключений, а скромный портной, который промышляет каждодневно трудом своим, уповая на Всевышнего…

Именно после перенесения в 1704 году мощей Симеона Верхотурского Бабиновская дорога в сознании многих людей пробрела новый, сакральный смысл паломнического пути.

В 1716 году весь монастырь, со всеми храмами, был истреблен пожаром, но мощи праведного Симеона остались невредимы. При монастыре до революции 1917 года действовала двухклассная школа и богадельня.[1]

В Свято-Николаевском монастыре находятся мощи Симеона Верхотурского, что привлекало в него паломников как в прошлом, так и в настоящее время. Территория монастыря огромна, гораздо больше московского кремля. Монастырь стоит на холме между ручьями Калачик и Свияга, один из которых также отделяет его от кремля.

А полутора веками ранее, осенью 1653 года государевым трактом проследовал сосланный в Тобольск протопоп Аввакум — духовник боярыни Морозовой.

Гонимый клиром и властью, глава русского старообрядчества в ожидании установления санного пути до Верхотурья провёл в Соликамске два месяца. Вслед за своим духовником через Соль Камскую ринулась и его паства.

С 1598 года, со времени постройки города Верхотурья, и по 1763 год, когда был открыт сибирско-московский тракт на Екатеринбург, Бабиновская дорога именовалась официальным путем в Сибирь.

Кого только ни несли сани, телеги, кареты по этой незамысловатой дорожной стлани! Послы, воеводы, стрельцы, церковные иерархи, плотники и каменщики, посланные на строительство крепостей и храмов, девицы, направляемые в Сибирь "служилым людям и пашенным крестьянам на женитьбу", - все проезжали тут.

В 1733 году по Бабиновской дороге проследовала научная экспедиция, возглавляемая Витусом Берингом.

В ее состав входили академик астроном Людовик Кройтер, натуралист Иоганн Гмелин, историк Герард Миллер и пять студентов, в числе которых - Степан Крашенинников, будущий исследователь Камчатки.

Источники:

Геннадий Бординских.«История Соликамского края с древнейших времён по XIX век».

Из книги "Поморский город Соликамск".

Редактор Олег Опутин, этнограф Станислав Хоробрых, кандидат филологических наук Ирина Павлова,писатель Алексей Лукьянов.

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

14 ноября 2020 20:12 15 ноября 2020 11:48 Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) — дорога через Урал из Европейской России в Сибирь от Соли Камской до Верхотурья. Открыта в 1597 году посадским человеком Соли Камской Артемием Бабиновым и получила в честь него своё название. С 1598 года заменила Чердынскую дорогу.  Бабиновский тракт имеет 3 названия. Бабиновский тракт имеет 3 названия.На сегодняшний день первую дорогу в Сибирь все знают только под одним названием – Бабиновский тракт, в честь первооткрывателя Артемия Бабинова. По этому же принципу дороге было дано второе название – Бабиновка. Однако официально дороге из Европы в Сибирь присвоили название «Соликамско-Верхотуринский тракт». Нулевым километром этой дороги считается Соборная колокольня в городе Соликамске. Дорога брала начало от торговой площади, что у Троицкого собора. Ныне там установлена мемориальная доска с надписью: "На Соборной площади в 1597 году взяла свое начало Государева (Бабиновская) дорога, соединившая Центр России с Сибирью". Дорога прошла через Городище и Половодово. Эти старинные села живы и до сих пор. Здесь же рядом была и деревня Верх-Усолки, в которой жил Артемий Бабинов, но от нее осталась лишь колокольня. Верх-Яйва"Село Яйва прозвано по реке Яйве, над которою оно стоит; около сей реки места казалися быть тучнее и сушее и везде видны были пахотные труды", - записал Лепехин. Пахотные труды видны и ныне. Поля, долины речек, а стена тайги отодвинута к самому горизонту. С холма видны деревни: Махнева, Шубина, Коченгина, Осинники, Семкова, Гари, Степановка, Исанка, Верх-Яйва, Ерзовка, Гашковка.  На верхней Яйве оседали вольные и невольные переселенцы из разных мест Европейского Севера и Северного Прикамья – из-под Чердыни и Соликамска. Одна их часть поступала на службу, связанную с содержанием дороги, другая – выбирала исключительно земледельческо-промысловое занятие. Правительство добивалось заселение верхней Яйвы без казенных затрат, за счет самих переселенцев. На верхней Яйве оседали вольные и невольные переселенцы из разных мест Европейского Севера и Северного Прикамья – из-под Чердыни и Соликамска. Одна их часть поступала на службу, связанную с содержанием дороги, другая – выбирала исключительно земледельческо-промысловое занятие. Правительство добивалось заселение верхней Яйвы без казенных затрат, за счет самих переселенцев.

Основную массу населения составляли русские крестьяне. Поэтому микротопонимия региона – названия полей, лугов, ручьев, озер, заводей на реке, перекатов, болот – является русской. В воспоминаниях старожилов, имеющих отношение к возникновению поселений, чаще всего рассказывается о каких-то беглых людях, скрывавшихся от повинностей и тяжелой воинской службы. Получены наиболее достоверные устные сведения не только о слободке Верх-Яйва, но и о деревнях Ик, Гари, Осинники, Замельничная.Первые подробные сведения о поселениях верхней Яйвы имеются в восьмой ревизской переписи Пермской губернии (1834 г.)18. К этому времени в Верх-Яйвинском стане было с.Верх-Яйва и шесть деревень – Ерзовка, Гашкова, Шубина, Коченгино, Осинники, Чикман, в которых проживало 607 чел. обоего пола. Самым крупным поселением оставалось с.Верх- Яйва, в нем насчитывалось дворов 51 и жителей 331. Второй по численности населения была д. Ерзовка – 17 дворов с 77 чел., затем шла д. Чикман – 10 дворов с 47 чел., в остальных деревнях находилось от 4 до 6 дворов.  На каждой версте - по деревне. Будто не Урал, а Средняя Россия. Если обратить внимание, что на подробной карте рядом с названиями многих деревень написано: "Нежил.", то есть - нежилая. А ведь сто лет назад, по сведениям уральского географа Ивана Яковлевича Кривощекова, в Верх-Яйве были здания волостного правления, земельного училища, церковь, почтовая станция, пять лавок. Жилых домов в волости было за полторы сотни. Коренные жители охотно рассказывают, что здесь когда-то обитал большой род Бабиновых. Царь Федор Иоаннович - он был первым "заказчиком" дороги - освободил подрядчика Артемия Бабинова в благодарность за его труды от подати и оброка "и велел ему на той новочистной Сибирской дороге жить на Ейве на льготе, и слободу устроити ему для проезду воевод наших и служивых и всяких людей". Слободу на Яйве (несколько дворов и церковь Введения Пресвятой Богородицы) Артемий устроил, но льготной жизни не получил: "...посацкие и уездные люди тех прежних грамот не слушают и его Ортюшку во всякие подати воротят". Слезная челобитная Бабинова возымела действие: новый царь Михаил Федорович все заслуги путейца признал, все льготы подтвердил, наново пожаловал ему покосы и пашни по рекам Яйве и Чикману. Эту грамоту видел у потомков Бабинова в деревне Чикман историк Герард-Фридрих Миллер, когда проезжал из Сибири в Москву в 1742 году, что засвидетельствовано в его объемистом труде "История Сибири". И все же воспользоваться царскими милостями Бабиновым, видимо, так и не удалось. Сначала чиновники постоянно "забывали" об этих льготах, а в XIX веке и вообще земли, жалованные Бабинову, обратили в государственную собственность.  Старожилы Верх-Яйвы и Чикмана и сейчас еще помнят последних из здешних Бабиновых. Уважительно рассказывают о Марине Степановне Бабиновой - женщине сильной, гордой, красивой. И почти каждый добавляет, что она, слава Богу, успела уехать из родной деревни до раскулачивания. Никого из Бабиновых в родном гнезде не осталось. Ну, а судьбу мест, по которым пролег первый "сухой путь" из Европы в Азию, Бабиновы определили надолго. Там, где раньше лишь изредка проходили манси-охотники, поселились русские люди, выросли деревни на расстоянии не более дневного перехода (18-20 верст) одна от другой. Раскорчевали площади под огороды и пашни, построили постоялые дворы. Очень живописно и само место, где расположилось село: вокруг просторы заброшенных полей, лугов и долина чистой горной реки Яйва. По пути от Верхней Яйвы в сторону Чикмана пятикилометровый отрезок проезжей дороги совпадает с ходом старой, Бабиновской, а дальше сворачивает к селу Скопкарное и найти продолжение старой дороги непросто. Сейчас в старинном селе Верх-Яйва постоянно проживают только несколько семей, остальные дома используются под дачи – жители перебрались в поселки Яйва и Скопкортная. Однако несмотря на запустение этих старинных мест, Верх-Яйвинская округа и по сей день хранит следы прошлого.   Дорога на Чикман. Дорога на Чикман.продолжение следует.... © Анастасия Пыхтеева UraloVed.ru Использованные источники информации: Геннадий Бординских. Соликамский район. Путеводитель по историческим местам. 2010 г., - 146 с. Абашев В.В., Фирсова А.В. Всеволодо-Вильва и ее окрестности: Путеводитель / Отв. ред. В.В. Абашев. СПб.: Издательство «Маматов», 2011. – 120 с., илл. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

15 ноября 2020 12:59 Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) - продолжение. ЧикманПосёлок расположен на левом берегу реки Чикман, вблизи впадения в неё реки Талица, примерно в 10 км к северо-востоку от административного центра поселения, посёлка Скопкортная. Считается, что это село основано самим Артемием Бабиновым. Живо оно и по сей день. Теперь здесь две переправы через одноименную речку: исконная - брод через перекат и новая, рукотворная, - недавно построенный железобетонный мост, по которому вывозят древесину. От брода, пересекая наискось лесовозную "бетонку", идет Бабиновская дорога. Небольшой ее отрезок здесь сохранился почти в первозданном виде: торная, шириной в две телеги, просека. Кое-где по бокам кюветов проглядывает почти совсем истлевшая стлань (настил). В поселке старая дорога попала под застройки, под огороды.  Бедная Бабиновка! Неизвестно, что для нее хуже - остаться позабытой-позаброшенной или быть вот так нещадно изрытой, исковерканной тяжелой лесовозной техникой.  Лесовозная дорога от поселка Чикман.Молчан и Косьва. Лесовозная дорога от поселка Чикман.Молчан и Косьва.В позапрошлом веке, вероятно, в такой же погожий летний день, эта деревня встретила проезжавшего через нее академика Лепехина легким дымком, который, как он отметил, "везде курился для прогнания оводу, который в несказанном множестве не токмо людей, но и самой скот мучил". Сегодня деревни нет. Но тайга еще не поглотила поляну, на которой чуть проступают фундаменты бывших домов.  Деревня Молчан, здесь же находится урочище Молчан (59°26.696ʹС 58°12.049ʹВ), названное по реке Молчанка, впадающей в Чикман.  Далее путь выходит на шоссе Кизел - Верх-Косьва. Бабиновка идет справа от тракта, и они вместе приводят к поселку Верх-Косьва. По западной его окраине проходит граница Пермского края и Свердловской области. Растес.Никто из путешественников, проезжавших по Бабиновской дороге через Растес, не обошел его своим вниманием. Значит, было на что посмотреть: православная церковь, волостное правление, церковно-приходская школа. Позднее появилась метеостанция. В XIX веке княгиня Абамелек-Лазорева вела здесь, в верховьях рек Косьвы и Кырьи, разработку золота и платины. Жители Растеса тоже подались на прииски, чем значительно улучшили свое благосостояние. О том, что жили они не бедно, сейчас можно судить, пожалуй, только по множеству дорогих мраморных надгробий на кладбище. В свое время деревня считалась одной из крупных по населению деревень области. Теперь же здесь не найти ни одной живой души – жители Растесса просто испарились в одночасье, оставив за собой лишь ворох загадок и вопросов, над которыми исследователи ломали головы долгое время.  Тайна исчезновения жителей целой деревни, да еще и такого стремительного, привлекла к себе внимание уфологов и других исследователей всего необычного, вследствие чего деревня обросла разношерстными мифами и легендами. Среди них можно услышать и истории о ярком свечении огоньков над деревней, и о следах пребывания йети, и даже о появлении в здешних местах живых мертвецов. Но обо всем по порядку. Впервые о деревне упоминается в 1621 году как о постоялом дворе, а спустя 30 лет поселение считается уже поселком со всей сопутствующей этому инфраструктурой. Согласно переписи, к 1680 году здесь уже была возведена церковь, насчитывалось 39 дворов, с общим количеством жителей в 88 человек. Около 150 лет Бабиновский тракт являлся главным и единственным участком связующим уральские и сибирские земли, естественно, дорога была достаточно популярной – по ней доставлялись царские указы, здесь проезжали исследователи и краеведы, нацелившиеся на изучение новых земель, переезжали крестьяне в поисках лучших условий.

В 1760-х годах был проложен Сибирский тракт, более новый и удобный, он вытеснил из использования Бабиновскую дорогу, а вместе с ней и большую часть сопутствующих населенных пунктов. До 19 века Растесс пребывал в унынии, пока не оказалось, что местная земля скрывает в себе богатые месторождения золота и платины. Так жители деревни переквалифицировались в золотодобытчиков, здесь вновь закипела жизнь. Добыча драгоценных металлов продолжалась здесь вплоть до 50-х годов 20 века, пока однажды…

Мифы и легенды о деревне Растесс

Однажды жители соседней деревни поняли, что давно не видели людей из Растесса. Тогда местные мужички отправились в деревню, узнать все ли там в порядке. Вернулись они бледные и напуганные. «В деревне не осталось ни одного жителя, — говорили они. — При этом все вещи лежат на своих местах. Мебель и иконы нетронуты, на столах – посуда, а на одном крыльце и вовсе лежала книга, раскрытая так, словно ее хозяин отошел и вот-вот вернется». На следующий день стало известно, что покинули свое жилище не только живые растессовцы – кладбище было перекопано, а могилы опустели.

Растесс часто сравнивают с колонией англичан Роанок или, как ее часто называют «Потерянная колония», основанной на территории северной части Америки. История колонии совсем короткая – ей удалось просуществовать всего 15 лет, после чего все жители внезапно исчезли. Обстоятельства исчезновения описывались очевидцами аналогично с тем, что осталось в деревне Растесс: нетронутые дома, недоеденная пища и другие следы недавнего пребывания здесь человека.

Обе истории имеют достаточно обыденные и повседневные объяснения: исчезновение английской колонии зачастую объясняют ее ближайшими соседями – аборигенами-людоедами, которые вполне могли истребить целое поселение; в уральской деревне обстоятельства схожи, только вместо людоедов – поселение заключенных, которые раскапывали могилы в поисках драгоценных металлов и грабили дома местных жителей. Эти версии хоть и являются наиболее логичными и наименее сверхъестественными, зачастую теряются под напалмом постоянно появляющихся теорий, легенд и мифов – людям всегда хочется найти волшебства в реальном мире.

Одной из таких волшебных теорий является легенда, согласно которой жителей деревни похитили колдуны для своих обрядов. Согласно легенде, колдуны поселились здесь задолго до образования Бабиновского тракта и первых поселений. Своих новых соседей чернокнижники сразу невзлюбили, устраивая им различные подлянки. Бывает, наткнется житель Растесса на жилище колдунов, а они ему мысли затуманят и отправят восвояси: человек до дома дойдет, а внутрь попасть не может – ходит вокруг, а двери как будто не видит.

Еще одной легендой из разряда русских сказок, является та, согласно которой недалеко от деревни находится пруд, облюбованный русалками. Считается, что русалки заманили всех жителей в воду своим пением и утащили на дно.

Не менее популярны и легенды об НЛО, корабли которых, якобы, и сейчас кружат над деревней; о снежном человеке, облюбовавшем для жизни близлежащие леса; о массовом помешательстве растессовцев, в результате которого жители подались в леса и так и не вернулись и многие другие.Что на самом деле произошло?В 2017 году корреспонденты издания «Комсомольская правда» решили провести собственное исследование, отправившись на место бывшей деревни Растесс. В ходе мини-экспедиции им удалось найти бывших жителей деревни, переехавших в другие населенные пункты и поговорить с ними. Согласно интервью с бывшей жительницей Растесса, деревня опустела «не в одночасье» и причиной ее «гибели» были не колдуны и русалки, а естественные причины. Постепенно в деревне стала ухудшаться инфраструктура: сначала закрылась школа, затем медпункт и клуб, а апогеем стало закрытие единственного магазина. Теперь даже ради булки хлеба жителям деревни приходилось проходить несколько километров по бездорожью до поселка Тылай. Многим жителям это, естественно, было не по душе – растессовцы начали постепенно разъезжаться по другим населенным пунктам. Вещи и домашний скот, действительно, были оставлены: не тащить ведь кровать и корову Мурку на руках по бездорожью – брали только самое необходимое. Еще одной причиной отъезда жителей были набеги заключенных – пока большая часть жителей находится на вахте на золотодобыче, «зеки» вламывались в дома и воровали все, что могло им пригодится в новой жизни: от посуды, до икон и денег. Именно они и разграбили местное кладбище, решив, что в Растессе так много золота, что его в гробы к усопшим складывают. Многих жителей этот инцидент напугал, заставив искать себе новый дом в других городах и селах.  В июле 2016 году участниками экспедиции под руководством Бориса Чернова и Юрия Трунова заложили на месте бывшего поселения Растесс основание для поклонного креста. Сам поклонный крест был установлен в сентябре 2016 года (мастер-кузнец А.А.Лысяков). В июле 2016 году участниками экспедиции под руководством Бориса Чернова и Юрия Трунова заложили на месте бывшего поселения Растесс основание для поклонного креста. Сам поклонный крест был установлен в сентябре 2016 года (мастер-кузнец А.А.Лысяков).На сегодняшний день на том месте, где раньше стояла целая деревня находится пустое поле – не осталось даже развалин бывших жилищ.  Дорога на Павду.Павда. Дорога на Павду.Павда. Бабиновская дорога стала, можно сказать, судьбой этого поселка. Сначала здесь была только ямская станция - государево заведение на государевой дороге. Потом, почти два века спустя, возник завод. Он просуществовал чуть более столетия. Так что для четырехсотлетней истории Павды завод - лишь эпизод, а дорога - сама вечность. Многие десятилетия павдинцы встречали и провожали обозы. Из-за хребта везли хлеб. А на запад - рыбу и "мягкую рухлядь". Многих гостей из дальних краев повидали здешние места. Известный командир уральского партизанского отряда времен гражданской войны Борис Дидковский вел геологические исследования. Безрадостным зябким путем на санях по льду реки Ляли параллельно Бабиновке проезжали здесь братья Александра Твардовского - Иван и Костя. Их семью раскулачили и с жалким скарбом, с ребятишками везли в тайгу на лесоповал. Мальчишки несколько раз пытались бежать домой, на Смоленщину. Их ловили, возвращали в тайгу. Потом в барачный поселок Парча, что рядом с Павдой, пришло к ним наставительное письмо от старшего брата - Александра: "... Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей". Из затеи с колхозами в Павде ничего путного так и не вышло. А вот артель "Гужтранспорт", вероятно, благодаря исконной привычке местных жителей к ямщине, долгие годы жила и здравствовала. Сегодня павдинские мужики заняты тоже, можно сказать, извозом. Перевозят лес с делянок на переработку в райцентр - Новую Лялю. Комбинат "Лялялес" - основной работодатель в этих краях.  Юрты и Савинова. Юрты и Савинова. На восток от Павды это первое сельцо. Бабиновская дорога сейчас здесь стала бойким пыльным большаком. Когда-то Юрты были одним из центров по обращению вогулов (старое название народов манси) в христианство. Со всеми проявлениями "шатости" у вогулов (то есть нетвердости в вере) в Верхотурском уезде боролись нещадно. Дальше дорога на восток идет по берегу Ляли. Иван Лепехин, живописуя лялинские переборы, сообщал: "В сей реке изобильно ловится редкая и только приморским рекам свойственная рыба, прозываемая таймень, нередки в ней были и нельмы, лини, а в тихих заводях налимы, щуки, окуни, язи, чебаки, пескари, ерши". Савинова (бывш. «Большая Бессонова») — деревня в Новолялинском городском округе Свердловской области России. Деревня Савинова муниципального образования «Новолялинский городской округ» Свердловской области расположен в 16 километрах (по автотрассе в 17 километрах) к западу от города Новая Ляля, на правом берегу реки Ляля(левого притока реки Сосьва).  Деревня Бессонова была основана на Бабиновской дороге. А уже в 1659 году верхотурским стрельцом Василием Сергеевым сыном Таскиным на сенные покосы на реки Ляле и Яковом Бессоновым сыном Гавриловым с братьями оформлена с ясачным вогулом Лялинской волости Корой Борисковым "за десять рублей денег" закладная кабала на "гаревое место с причистями на реке Ляли". Пермский краевед Н.К. Чупин отмечал, что в XIX веке за деревней Бессоновой, расположенной в 35 верстах к северо-западу от Верхотурья, находилась паромная переправа через реку Лялю, которая тут шириной до 35 сажен. Вблизи деревни, выше по Ляле, находилась деревня Злыгостева, а еще повыше села Караульное, или Лялинское, и место бывшего Лялинского медеплавильного завода. Дорога от Верхотурья до села Лялинского составляет часть бывшего большого Сибирского тракта, проходившего из Соликамска на Верхотурье (Бабиновская дорога). Верхотурье. Деревня Бессонова была основана на Бабиновской дороге. А уже в 1659 году верхотурским стрельцом Василием Сергеевым сыном Таскиным на сенные покосы на реки Ляле и Яковом Бессоновым сыном Гавриловым с братьями оформлена с ясачным вогулом Лялинской волости Корой Борисковым "за десять рублей денег" закладная кабала на "гаревое место с причистями на реке Ляли". Пермский краевед Н.К. Чупин отмечал, что в XIX веке за деревней Бессоновой, расположенной в 35 верстах к северо-западу от Верхотурья, находилась паромная переправа через реку Лялю, которая тут шириной до 35 сажен. Вблизи деревни, выше по Ляле, находилась деревня Злыгостева, а еще повыше села Караульное, или Лялинское, и место бывшего Лялинского медеплавильного завода. Дорога от Верхотурья до села Лялинского составляет часть бывшего большого Сибирского тракта, проходившего из Соликамска на Верхотурье (Бабиновская дорога). Верхотурье.Невозможно не позавидовать тем, кто попадает сюда впервые, да еще по старой Бабиновской дороге. Со смесью восторга и страха шагают они по пляшущему над Турой подвесному мосту. Греются на скупом солнышке у терема, который был домом для приема высоких гостей, а теперь - музей. Бродят по тихим улочкам, великодушно прощая Верхотурью и малую его величину, и неухоженность, и бедность.  Это их предки шли по царскому указу за Урал возводить деревянный острог, выпрашивая жалованье вперед за три месяца, потому что "без запасу идти невозможно - место новое, дальнее и пустое". Потом соликамские мастера возводили здесь, на берегу Туры, каменный кремль и храмы.  По своему положению на правительственном тракте Верхотурье служило как бы воротами в Сибирь. Здесь была установлена таможня, через которую должен был проходить каждый проезжающий. Государственные чиновники принимали строжайшие меры, дабы пресечь всякую возможность обойти верхотурс кую таможню какими-либо иными дорогами. Верхотурью уже исполнилось 400 лет. Претензий к качеству Бабиновки с самого ее рождения было немало.  Еще в 1599 году Борис Годунов выговаривал подданным: "Та новая дорога чищена и мосты мощены худо, пеньё сечено не из коренья, и заломы по дороге великие, и чищена дорога уско, и мосты, которые бы мощены на речках и на ручьях, и в бояраках, вешнюю водою посносило, а на грязях и на болотах мосты испроломались, и выбоина той дороге великие".  Вот так было с Бабиновкой во все времена. Ругали дорогу и царь, и возницы, и каждый проезжий. А все же сибирский путь прослужил не одно столетие.В 2020 году исполось 415 лет с начала строительства Бабиновского тракта.Источники.Р. ПЕЧУРКИНА,. Екатеринбург. «Наука и жизнь», №4, 1999 год Уральский Роанок: тайны опустевшей деревни Растесс. https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/rastess/ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

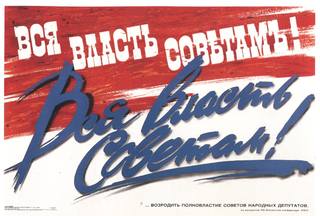

25 ноября 2020 16:11 25 ноября 2020 16:12 Революция 1917 г. и установление советской власти в г. Соликамске.Весть о Февральской революции и отречении царя Николая II в Соликамск поступила с четырёхдневным опозданием - 3 марта.  В первые же дни после этого в городе была разоружена полиция, из местной тюрьмы выпущены несколько политзаключенных. Для поддержания порядка в городе сформирован отряд добровольцев численностью 25 чел. (рук. эсер И. Ф. Зырянов), впоследствии ставший ядром народной милиции. 5 марта комиссаром Временного правительства в Соликамске назначен председатель земской управы Антипин. В тот же день на чрезвычайном заседании Соликамская городская Дума выразила поддержку Временному правительству. В посёлках и крупных сёлах уезда проходили митинги и манифестации в поддержку революции. 1 мая внушительная демонстрация прошла в Соликамске, в ней приняло участие почти всё население города, в том числе и «имущие классы». На увеличение политической активности населения повлияло и то, что в марте в городе оформились организации политических партий: кадетов (рук. С. П. Ганкиевский), эсеров (рук, И. Ф. Зырянов), меньшевиков (рук. Н.П. Нечаев). Ячейки большевистской партии были малочисленными и появились далеко не везде. В Соликамске первая организация партии большевиков оформилась только летом на Усть-Боровском солеваренном заводе, в самом городе ячейка в составе 17 человек появилась только осенью (рук. А. М. Кухмаков), но какого-то особого влияния на политическую жизнь она не оказывала. С марта 1917 года земство стало издавать свою газету. Вначале она называлась «Народный вестник», затем «Соликамская земская газета». Редактором её был меньшевик Нечаев, поэтому более всего материалов печаталось соответственно его взглядам. В марте в Соликамске был сформирован Совет рабочих и солдатских депутатов, председатель - ремесленник Торбеев (эсер), секретарь И.Ф. Зырянов (эсер). Заметной роли в городском самоуправлении он не играл, оставаясь своеобразным придатком городской Думы. Прошли довыборы в уездное Земское собрание. Состав его существенно изменился за счёт пополнения представителями интеллигенции, особенно сельских учителей. К осени политическая обстановка резко обострилась. Увеличивающийся рост цен, появившиеся задержки в зарплате усиливали недовольство среди населения даже такого тихого провинциального городка, как Соликамск. Политические партии все шире развивали агитационную деятельность, стараясь привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Обстановка обострялась ещё и в связи с выборами в Учредительное собрание. На выборах в Соликамске первое место заняли кадеты, второе - эсеры, третье - церковно-народники, четвертое - меньшевики. Большевики набрали всего около ста голосов (менее 1 %). Особенно этот процент разителен по сравнению с результатами в целом по Пермской губернии: лидировали эсеры - 52,1 %, затем большевики - 21 %, кадеты набрали 9,9%, меньшевики - 4,2%. Когда в Соликамске получили известие об Октябрьской революции и переходе власти к большевикам и левым эсерам, было срочно собрано заседание Думы, Совета и представителей политических партий. После бурного обсуждения принято постановление о несогласии с захватом власти большевиками, охарактеризовав захват как возмутительный и незаконный. В телеграмме, отправленной в Петроград, они потребовали освобождения министров Временного правительства и созыва в назначенный срок Учредительного собрания. Во многих посёлках, заводах Соликамского уезда советская власть была установлена в ноябре-декабре 1918 г., в основном мирным путём. Большевики Соликамска, не имея своих представителей ни в городской Думе, ни в Совете, в декабре 1918 г. создали параллельный Совет, но существенно на политическую обстановку в городе это событие не повлияло. На такое положение не могли обратить внимания в губернском центре: в Соликамск на помощь Совету (параллельному) отправлен красногвардейский отряд под командованием Дубнера. 29 января 1918 г. он вступил в город. Установили советскую власть фактически мирным путём, если не считать небольшой перестрелки 31 января во время проведения митинга в Барановском доме. Хотя соотношение вооруженных сил в городе было явно не в пользу большевиков. Здесь была милиция - 30 человек, конвойная команда - около 50 человек, запасной учебный батальон -600 человек и дружина, созданная земской управой, - около 80 человек. Никто не взял в руки оружие, чтобы защитить старую власть, за исключением акушерки Юдиной, члена партии эсеров. Большинство хотело перемен и лучшей жизни. А её обещала РСДРП(б). Хотя власть в городе установилась практически мирно, опоры для повой власти здесь было недостаточно. Поэтому на 1-м уездном съезде Советов, прошедшем в Усолье 27 января 1918 г., принято решение о переносе центра уезда в село Усолье с преобразованием его в город. На съезде был избран уездный исполнительный комитет в составе 15 человек. Единственным представителем от г. Соликамска был Ф. Жданов. В течение марта-апреля состав УИК был расширен на семь человек, куда вошли и два представителя от Соликамска - П. К. Кураев и А. И. Мальцев. Но ответственных постов ни один из них не получил. Источник:Бакулии В.И. Соликамский (Усольский) уезд в 1917-1919 годах. Соликамск, 1995. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

25 ноября 2020 16:35 О купцах и не только в годы революции ....Предыдущие статьи о купечестве можно посмотреть на страницах 9,10,11.Революционные потрясения в стране привели к изменению общественного строя и руководства Соликамским уездом. В 1917 — 1918 гг. Советская власть, не желающая идти на компромиссы с торговцами, объявила им войну. В условиях финансовых и экономических трудностей руководители Усольского уезда считали террор по отношению к местным торговцам единственно правильным средством. «Советы должны изыскивать средства существования путём беспощадного обложения имущих классов, которые, как известно не жалели своих средств на ведение капиталистической войны, приобретая разные займы…» — говорилось в одной из резолюций Усольского исполнительного комитета.

К марту 1918 г. были национализированы все соляные промыслы бывшего Соликамского уезда, принадлежащие солепромышленникам Строгановым, Абамелек-Лазаревым, Голицыным, Любимовым, купцам Вилесову, Рязанцеву, Касаткину и др. Экспроприации подверглись магазины, лавки, склады и дома торговцев.  В усольском доме купца Баранова был размещён отдел статистики, в магазине Александрова — склад типографии, Буткевича — аптека, а в помещении бывшего магазина компании Зингер было решено устроить народную столовую. Уездный исполнительный комитет принимает решение об обложении местных капиталистов и торговцев налогом. Сумма налогообложения зависела от величины имущества и богатства купца. В течение суток предлагалось собрать контрибуцию в размере 5 — 20 тыс. р., недельный срок давался для сбора 50 тыс. р. Лица, уклоняющиеся от взноса, лишались свободы и отправлялись на общественные работы. Купцу из Усть-Кондаса И.Ф. Кирьянову было предложено перевести имеющиеся у него в наличии суммы в Усольское уездное казначейство,«в случае же несогласия его на это, конфисковать имеющиеся на руках у Кирьянова суммы при помощи отряда красногвардейцев в 10 чел…» Национализации в пользу народа подверглись как магазины и торговые лавки частных торговцев, так и обществ потребителей. На заседании Исполнительного комитета Усольского уездного Совета 18 марта 1918 г. говорилось: «Теперь, когда вся власть перешла в руки трудового народа, в период борьбы против капитала, вся частная торговля уничтожается. Существующие общества потребителей национализируются. Трудовой класс должен дело снабжения взять в свои руки, т.е. не каждый по отдельности, а через свои сплочённые организации... В каждой местности должны быть открыты народные лавки: в городах, кварталах, деревнях, сёлах, местечках. Каждый гражданин должен быть зачислен членом той лавки в, пределах какой он живёт. Каждый член получает те или другие предметы только из той лавки, где он состоит членом, продукты должны распределяться по карточной системе равномерно, без той или другой привилегии... Скупка и продажа между частными лицами помимо местного продовольственного отдела строго воспрещаются. Виновные караются по всем строгостям революционного времени...» Продовольственной комиссии исполнительного комитета предусматривалось введение натурального товарообмена с частными производителями и распределение товаров (продукты питания, обувь, бельё) через народные лавки, подведомственные продовольственному отделу. Торговля с возов облагалась налогом. Однако, чрезвычайные меры органов советской власти по отношению к торговцам и местным капиталистам не смогли разрешить проблемы финансового и продовольственного кризиса в уезде. В докладе председателя продовольственного отдела т. Ваулина заседанию Уездного исполнительного комитета Советов о продовольствии в Усольском уезде от 28 июня 1918 г. говорилось: «... положение продовольственного дела в уезде тяжёлое, особенно оно ухудшилось в связи с выступлением чехословаков на Урале, ввоз хлеба из Сибири, Красноуфимска и Шадринска прекратился. В Осинском уезде можно было бы получить огромное количество хлеба до 2-х миллионов пудов, а между тем, закупить его не представляется возможным из-за установленных твёрдых цен. Уже 8-й день продовольственный отдел не получает хлеба из Екатеринбурга, и не известно поступит ли в недалёком будущем, а если не поступит, положение самое безвыходное...» В связи с создавшимися обстоятельствами Усольский уездный исполком принимает решение о проведении хлебной монополии, экспроприации излишек хлеба у населения, уменьшения нормы его выдачи. Катастрофическое положение в снабжении продовольствием вынуждало трудовые коллективы предприятий создавать продотряды. В связи с объявлением в мае — июне 1918 г. чрезвычайного и военного положения недовольство «буржуазии» подавлялось немедленно. Член Уисполкома, участник Гражданской войны И.С. Гонцов впоследствии вспоминал — «...на площади в Усолье был устроен митинг, на котором присутствовало до 5 тыс. чел. Мне было поручено объявить народу, за что трибунал вынес приговор о расстреле этих подлых наймитов иностранной разведки. Народ наше решение одобрил. На песке позади собора была вырыта могила. Наш отряд красногвардейцев расстрелял этих белобандитов во главе с попом на глазах у присутствующего на площади народа...».  Весной и летом 1918 г. заложниками рабочей революции стали жители г. Усолья — торговцы Брусин, Жаков, Низгодяев,Полинских, священник Михаил Накоряков, тюменский священник Некрасов, соликамские торговцы Рязанцевы. В телеграмме Уездсовдепа в Москву сообщалось об аресте купцов Ксенофонтова, Печерцева, Ведерникова, Собашникова, Нестерова. Населению объявили, что в случае контрреволюционных выступлений арестованные заложники будут расстреливаться. В условиях нарастания революционного террора многие местные предприниматели «ударились в бега»: скрывались в Перми, Екатеринбурге, Москве. Частная торговля в г. Усолье была сведена на нет. Число арендаторов торговых лавок — палаток при Ново-Усольской Спасо-Преображенской церкви, насчитывающих обычно 25 — 30 чел., сокращается до 4-х. В продолжении второй половины 1918 г. в городах и заводских посёлках Усольского уезда продолжала остро ощущаться хроническая нехватка продовольствия. Надеждой вернуть «старые порядки» были встречены войска Сибирского полка армии Колчака в конце 1918 г. Благодарные граждане г. Соликамска преподнесли Сибирскому полку, «освободившему город от власти насильников», боевое знамя, Усольская интеллигенция — члены драматического кружка — Памятный адрес: Граждане солдаты Славной Сибирской армии. Любители драматического искусства шлют Вам, победителям и спасителям свой

горячий привет. Вы пришли к нам из далёкой Сибири, преодолевая

невероятные усилия в пути на морозе по глубоким снегам. Не корыстной цели, или какие — либо подобные намеренья заставляли

Вас отправиться в далёкое и опасное путешествие. Нет. Вы пришли сюда не щадя своего здоровья и сил, и отдавая свои молодые

жизни во имя избавления нас от гнёта, насилий и произвола коммунистов. Честь Вам и хвала доблестные освободители!

Вечная память погибшим героически за наше освобождение. Мы

будем помнить день нашего освобождения Вами всю жизнь. История не забудет Вашей заслуги перед Родиной.

Любители драматического искусства. Усолье, 8(21) января 1919 г.

В мае 1919 г. под натиском Красной армии колчаковские войска покинули пределы Усольского уезда. Вернувшиеся было с Белой армией в города Соликамск и Усолье купцы и торговцы, а также большая часть местной интеллигенции — учителя, медики и служащие навсегда покидают родные места. Следы их теряются на просторах России и зарубежья.В памяти усольчан они остались только как прежние владельцы старинных домов. Источник:Варнакова О.Н. О купце, мужике и торговом лотке (из истории купечества Соликамского уезда ХVII — нач. XХ вв.),2016 год. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

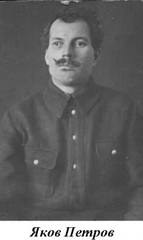

25 ноября 2020 16:46 25 ноября 2020 16:50 Жители многих уголков нашей страны, удаленных от центра, не хотели принимать новую власть и открыто выступали в поддержку Временного правительства, за созыв Учредительного собрания. Именно таким уголком, поддерживающим Временное правительство, был город Соликамск, где даже создали вооруженную дружину для охраны прежнего порядка. Несмотря на то, что во многих промышленных пунктах уезда большевики взяли власть в свои руки, в центре уезда — городе Соликамске — власть была все еще у прежнего руководства — городской управы и уездной земской управы. У местных большевиков, в основной массе — возвратившихся с фронта солдат, не хватало сил для захвата власти. И поэтому они неоднократно просили губернский комитет о помощи, которую вскоре получили. К сожалению, участников установления советской власти в Соликамске давно уже нет в живых, и опираться можно только на их воспоминания. Так, Федор Андреевич Буторин, красногвардеец той поры, в своих воспоминаниях пишет: «Большевиками г. Соликамска была запрошена помощь от центров рабочих заводов, вскоре был выслан в помощь отряд Красной гвардии из Лысьвы…» Из воспоминаний Н.А. Пищальникова, работавшего в 1917 году мелким служащим уездной земской управы, следует, что отряд красногвардейцев вошел в город 29 января 1918 года в 11 часов утра. По его версии, возглавлял отряд тов. Дубнер, присланный в Соликамск Пермскими губернскими властями. Отряд был сборным — лысьвенцы, кизеловцы, усольцы и др. Город был захвачен без единого выстрела, так как дружинники, от которых отряд красногвардейцев ожидал сопротивления, находились на работе, а оружие их хранилось по домам. По приказу Дубнера, были произведены обыски по квартирам горожан для его изъятия.  По-иному, и более правдиво, звучит версия Якова Петрова. Его воспоминания самые ранние, написанные в 20-е годы 20 века, то есть, когда еще были свежи в памяти данные события и живы многие свидетели произошедшего. На тот момент он находился в Перми и возглавлял 1-й Пермский советский батальон. Итак, он излагает следующее: «14 февраля я получил распоряжение от тов. Окулова немедленно выехать в г. Соликамск и г. Чердынь. И в ночь на 15 февраля с 14 человеками и с двумя пулеметами я двинулся на Соликамск. В дороге дали мне пополнение 20 человек в Лысьве и 30 человек в Кизеле и на Содовом заводе человек 15. Всего стало отрядников человек 70». Далее Яков Петров пишет о том, что отряд от содового завода двинулся в Соликамск по двум направлениям. Одна часть отряда пошла «по зимней дороге», а другая — «по летней». Не доезжая 5 км до Соликамска, отряд вновь соединился и принял боевой порядок, опасаясь того, что город будет сопротивляться. Но все было спокойно. Первым делом отряд оцепил здание городской управы и обыскал присутствующих там «на предмет оружия». Оружие было отобрано, а люди отпущены. В тот же вечер было объявлено: «Сдать все оружие военного образца, имеющееся у граждан, в 8-часовой срок». Было сдано 190 единиц оружия. На второй день город был объявлен на военном положении и был произведен повальный обыск, в результате которого было найдено еще оружие. Уже после обыска, на третий день с момента прибытия отряда, объявили митинг. В воспоминаниях Якова Петрова не говорится о здании, где проходил митинг, но многие указывают Барановский дом, позже ставший зданием городского совета. Митинг начался в 8 часов вечера, зал был набит битком. Здесь были служащие земской и городской управ, красногвардейцы. После нескольких выступлений стороны уже не стеснялись в выражениях, митинг гудел. Вдруг грянул выстрел. В воспоминаниях нет единого мнения о том, кто стрелял и сколько было жертв. Буторин Ф.А. утверждает: «Во время митинга был бандитски убит оратор. Выстрел был произведен в упор женщиной и сразу же был потушен свет, была совершенная паника, открыта стрельба с улицы, этим преступница воспользовалась и скрылась другим ходом». Более подробно о событиях митинга рассказывает Пищальников Н.А.. Он пишет, что стреляла акушерка местной больницы эсерка П.П.Юдина. Поднялась паника, и для усмирения толпы сделано несколько выстрелов в потолок. «В зале все попадали. Те же красногвардейцы, которые находились в оцеплении здания, подумали, что стреляют еще контрреволюционеры, дали несколько беспорядочных выстрелов по фасаду здания и по окнам». В результате такой беспорядочной стрельбы было убито 2 красногвардейца и несколько ранено. Чуклинов Н.Н., бывший бухгалтер Соликамской уездной земской управы, в своем описании митинга не упоминает о стрелявшей женщине. Он пишет, что первым выстрелом был убит студент Пищальников. Поднялась паника, люди бросились к выходу, но выход был прегражден красногвардейцами. В это время по окнам с улицы было дано несколько выстрелов, пули внутри ударились в стены. Все упали на пол, жертв не было. После этого всех стали выводить из здания и ставить в шеренгу для обыска. При выходе часть граждан бросилась бежать, по бегущим открыли стрельбу. Шальными пулями были убиты частный поверенный Цыбин и ночной сторож. Других жертв не было. Из воспоминаний Пищальникова, Буторина и Чуклинова до конца не ясно, присутствовали они сами на митинге или рассказывают с чьих-то слов. Описывает стрельбу во время митинга также и Яков Петров, который был непосредственным участником данных событий. Он пишет о том, что во время митинга раздался выстрел, и со всех сторон началась стрельба. Был ранен и сам Петров: одной пулей в плечо, второй в бок. В своих воспоминаниях он не указывает точное число человек, пострадавших от стрельбы. Он упоминает только о потерях среди красногвардейцев: 4 убитых и 8 раненых, включая его. После окончания стрельбы «был произведен обыск и оружие обнаружено на полу и в уборной».Подозреваемые были арестованы, а один, при котором было обнаружено оружие, «заядлый черносотенец… был тут же взят и отправлен по существу…» Что означает последнее выражение, неясно. Я полагаю, «отправить по существу» — не что иное, как — расстрел на месте.Наибольшее количество жертв указывает в телеграмме, отправленной в Пермское губернское земство 1 февраля (по новому стилю — 14), бывший руководитель уездного земства Антипин. Текст этой телеграммы приводится в воспоминаниях Пищальникова. В ней Антипин сообщает: «Город от красной гвардии в полном терроре. Вчера ими был устроен провокаторский митинг. Результат: стрельба. Семь жертв. Население все обезоружено. Масса арестов. Обещают самосуды. Ради Бога, выручите». Но телеграмма не дошла до адресата, так как губернское земство к тому времени уже прекратило свое существование. Все воспоминания о тех днях сходятся в одном: советская власть была навязана городу и началась с кровопролития. События, произошедшие в Барановском доме, отразились на дальнейшей судьбе Соликамска. В виду неблагонадежности городской общественности и опасности свержения большевиков, советскими властями было принято решение о переносе уездного центра в село Усолье и переименовании уезда из Соликамского в Усольский.А отряд красногвардейцев после Соликамска двинулся в город Чердынь, где их приняли более радушно. В частности, в воспоминаниях Петрова указывается на то, что «в Чердыни прошло все спокойно, а отряд вернулся даже с подарками, в теплых сапогах и в тулупах». Источник:«За власть Советов…» Автор: Лыткин Дмитрий Сергеевич, старший научный сотрудник. http://images.vfl.ru/ii/1606311869/3a97d576/32435533.jpg ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

3 декабря 2020 13:35 Соликамский уезд: от февраля к октябрю 1917 г.6 марта 1917 года в 9 часов утра, с 4-х дневной задержкой, в Соликамске узнали весть об отречении Николая II. Первым в Соликамске о Февральской революции узнал телеграфист С.А. Андреев, прочитав ленту, он бросился к начальнику почтово-телеграфной конторы Отарскому Аркадию Петровичу. Отарский, прочитав телеграмму, бегом направился к председателю земской управы Д.Н.Антипину, а также к председателю Уездного съезда Земских начальников А.С.Комарову. Дмитрий Николаевич Антипин, изучив телеграмму, позвонил Уездному исправнику, сообщил, что сейчас придет Отарский и передаст телеграмму: «…Волноваться не стоит все будет хорошо!» Весть о февральской революции распространялась в городе очень быстро, через некоторое время все знали о событиях в Петрограде.  На основании распоряжения Временного Правительства губернским комиссаром было предложено немедленно принять меры к устранению от исполнения обязанностей всех чинов охранно-полицейской службы в городе и уезде с заменой их народной милицией, состоящей в распоряжении местных самоуправлений. Согласно этого распоряжения вся полиция, как в городе так и уезде, была устранена от исполнения служебных обязанностей и передана в распоряжение Соликамского уездного воинского начальника, а на местах милиции. По воспоминаниям очевидцев, события разворачивались следующим образом: служащий земства – кустарный техник К.С. Гуссаковский, предложил пойти и разоружить полицию, эту идею подхватили 20 человек, в основном молодежи, служащих земской управы. Разоружив полицию, Гуссаковский двинулся с отрядом к казармам запасного батальона. Часовой, зная лично Гусаковского пропустил его, вскоре часть соликамского гарнизона присоединилась к отряду земцев. Пока не был набран штат новой милиции, была проведена вербовка желающих в отряд для сохранения порядка в городе, набралось 25 человек во главе встал И.Ф. Зырянов (эсер). Оставшиеся полицейские сдали оружие, и им было велено ежедневно являться в милицию для регистрации. Первоначально временно исполнять обязанности начальника уездной милиции был приглашен К.С. Гуссаковский, а помощником начальника провизор С.П. Танкиевский и техник И.Ф. Зырянов. Позже на эту должность был назначен бывший земский начальник 7-ого участка Соликамского уезда Александр Игнатьевич Верещагин.В самом уезде, как и в уездном центре мало кто верил в реальность происходящего. Реакция на события в центре у населения была неоднозначная, кто-то радовался происходящему, кого-то одолевали сомнения и страхи. 6 марта в Соликамске было созвано чрезвычайное заседание городской Думы. Были оглашены телеграммы председателя Временного правительства, губернатора Лозина — Лозинского, а так же предоставлена возможность высказаться всем желающим. После того как все высказались, городская дума единогласно приняла решение присягнуть Временному Правительству. В заключении Дума постановила послать телеграмму в Государственную Думу и Временному Правительству с пожеланиями «успехов в труде на пользу Родины!» В этот же день из Перми была получена телеграмма о назначении председателя Соликамской уездной земской управы Д.Н. Антипина комиссаром Временного правительства. Возложение обязанностей по управлению на местах на земских представителей, скорее всего, было связано с тем, что земства являлись всесословными представительными органами местного самоуправления, проверенные временем, а представители земства пользовались авторитетом у населения. 18 апреля 1917 года Д.Н. Антипин из-за невозможности успешно исполнять обязанности председателя земской управы и уездного комиссара ходатайствовал перед собранием гласных соликамского уездного земства об избрании на должность уездного комиссара особого лица. Собрание гласных избрало на должность комиссара директора соликамской мужской гимназии Н.Г. Меньшова, который был утвержден в должности 22 апреля. Но уже в июле месяце Меньшов написал губернскому комиссару просьбу уволить его с должности комиссара в Соликамском уезде с 1 августа. Со своей стороны в качестве кандидатов он предложил А.И. Подъянова и А.В. Старцева – гласных уездного земства, но соликамское уездное собрание избрало 45 голосами против 3-х на должность уездного комиссара П.А. Орлова – учителя общеобразовательных предметов усольской школы ремесленных учеников, который был утвержден губернским комиссаром Б.А. Турчевичем изначально как исполняющий обязанности узкома, а с 24 сентября полностью вступил в должность . При узкоме был создан уездный комиссариат, в который вошли Н.П. Нечаев, К.Н. Филимонов, П.М. Катаев и священник Николай Тотьмянин. 7 марта в Соликамске была проведена демонстрация, а затем проведен молебен, где все жители города присягнули Временному Правительству.Весть о свержении правительства и царя вызвала общественный подъем, что выразилось в организации и деятельности Комитетов общественной безопасности – коалиционные общественные организации, взявшие на себя функции поддержания порядка на местах. Комитет общественной безопасности (КОБ) в Соликамске был организован 7 марта. 8 марта организован КОБ в с.Усолье, который разоружил и реорганизовал местную полицию. 9 марта подобный комитет был создан в Чермозском заводе, тогда же был организован совет рабочих депутатов из 11 человек. Комитеты общественной безопасности и подобные им организации после Февральской революции возникали повсеместно, нередко даже раньше, чем Советы. Так в Кизеле сначала был организован КОБ, назначения которого народ не знал, а потом уже образовался Совет рабочих депутатов, в который вошли многие члены КОБа и комитет общественной безопасности перестал действовать. В течении марта по всему уезду создаются новые общественные организации – Советы, профсоюзы. В этот период возникают советы рабочих депутатов на заводах Березников, Усолья, Дедюхино, Ленвы, Усть-Боровой. Тем не менее общественно — политическую жизнь города и уезда на данном этапе нельзя назвать организованной. Развиваться политически уезд начинает с апреля 1917 года.В этот период проходила организация советов на небольших предприятиях, происходило объединение советов. В мае 1917 года прошел первый областной съезд советов Урала, который утвердил сложившуюся схему организации местных, районных, окружных и областного Советов. Съезд дал толчок к созданию районных объединений Советов. В апреле возник объединенный совет рабочих Усолья и Кизела, центром районного Бюро Советов стал Кизел. Тогда же был преобразован в районный Березниковский Совет, в мае создается Чермозский районный объединенный Совет. На волне всеобщего подъема после падения самодержавия в рядах социал–демократов получает широкую поддержку идея создания объединенных организаций большевиков и меньшевиков. Объединенные организации были различными, но по Соликамскому уезду преобладали меньшевики.[20] В Александровской волости объединенная организация просуществовала до ноября 1917 года. Всего в уезде к июлю месяцу существовало 7 меньшевистских организаций, в которые входило до 2700 человек[21]. В уездном центре оформляются профессиональные союзы и партии: союз земских служащих; союз учителей; партия социалистов — революционеров — руководители И.Ф. Зырянов, К.С. Гуссаковский, П.М. Катаев; партия кадетов — руководители М.М. Гуляев Н.В. Новошинов, Н.Н. Чуклинов; партия РСДРП(м) — руководители Н.П. Нечаев, Меньшов, Брусин; женский союз – А.И. Нечаева; церковно народная партия – В.В.Боголюбов; торгово-промышленный союз — возглавляли купцы Н.М.Ксенофонтов, Д.П.Александров, Н.Е. Печерцов. Людей, которые разделяли бы взгляды большевиков в городе оказалось очень мало, всего 5-6 человек. Их партийная организация оформилась только к середине осени. До осени большевистских организаций в уезде не было, до ноября 1917 года преобладали объединенные.23 апреля состоялось 1-ое организационное собрание социал-демократической партии, организованное соликамскими меньшевиками. На собрании в партию записались 350 человек. В июле в с. Дедюхино и Березниках была создана правая меньшевистская организация Всероссийской социал-демократической организации «Единство». 10 июня на станции Усольская возобновила свою деятельность эсеровская организация Усольского района. Первоочередной задачей, которую ставили перед собой усольские соцал-революционеры в июне 1917 года, это проведение собраний и митингов, пропаганда и знакомство населения с программой партии, в октябре прошла усиленная агитация среди населения, что бы на Учредительном собрании партия социалистов-революционеров имела большинство мест. К 1 ноябрю 1917 года в с. Усолье членами партии социалистов-революционеров состояли 20 человек, а всего по уезду насчитывалось свыше 3 тыс. эсеров. В уезде возникали профессиональные союзы, в апреле был создан профсоюз «Сода-Соль». В мае возник профсоюз на Чермозском заводе, который в первые дни насчитывал уже 850 человек. Профессиональный союз был и в с. Майкор и насчитывал около 500 человек. Летом был создан профсоюз горных рабочих в Кизеле. В Соликамске был создан комитет офицерских и солдатских депутатов, который в середине апреля был реорганизован в Совет рабочих и солдатских депутатов (СР и СД). Председателем совета был выбран сапожник Торбеев (эсер), совет состоял из 20 человек эсеров, если не считать председателя то в составе не было ни одного рабочего. При этом только 2 делегата от местной воинской команды. 25 – 26 июля состоялся первый уездный крестьянский съезд, под председательством К.Н. Филимонова, на котором был организован уездный СКД, в исполнительный комитет, которого вошли 6 человек, 4 эсера и 2 беспартийных. Второй съезд состоялся в августе 1917 года. В июле прошли выборы в городскую Думу. Такой провинциальный город Соликамск не был столь политизирован как Пермь, поэтому при выборах думу часто отсутствовали партийные списки, фигурировали просто «советские» или «блок общественных организаций». По итогам выборов победила группа мещан и домовладельцев — 13 мест; объединенный блок: СР и СД, еврейская демократическая группа, женский союз, союз земских служащих и служащих в правительственных учреждениях получили 5 мест; комитет торгово-промышленного союза – 4 места, кадеты -1 место. Произошли и другие изменения раньше председателем думы был городской голова, теперь было решено выбирать отдельного человека на эту должность — председателем был избран священник Н.Н.Орлов, городским головой лесопромышленник А.А. Мычелкин, а так же в новую думу была избрана председатель женского союза А.И. Нечаева. Но, как и прежде в состав думы не вошел ни один рабочий. После выборов в городскую Думу, КОБ перестал действовать. Политический состав думы выглядел следующим образом: кадеты, эсеры и меньшевики, и ни одного представителя большевиков. Отсутствие организованной партии большевиков объясняется тем, что в городе не было столько рабочих как в других частях уезда, например, в Усолье, одних рабочих содового завода было в несколько раз больше, чем всех рабочих Соликамска вместе взятых. Так же еще не появился лидер, который бы мог организовать и подвигнуть рабочих на определенные действия и организацию большевистской ячейки в Соликамске. С середины лета в уезде развернулись подготовительные мероприятия к выборам в Учредительное собрание. Кандидаты выдвигались по партийным спискам. Работу органов управления в губернии и уезде достаточно объективно характеризует доклад губернского комиссара Б.А. Турчевича, который разделяет ситуацию до корниловского восстания и после него. До выступления Корнилова положение было «нормальным», шел процесс укрепления правительственной власти на местах, шло сокращение эксцессов и недоразумений, снижение случаев недовольства на аграрной почве, шла работа по выборам в волостные земства, организовывались волостные управы. После выступления, существующая власть оказалась не достаточно авторитетной для борьбы с контрреволюцией. В связи с этим событием в Соликамском уезде было собрано совещание представителей общественных организаций. Совещание признало необходимым организовать уездный комитет по борьбе с анархией (общество практической помощи Государству). В комитет вошли представители органов самоуправления, воинский начальник, представитель съезда Мировых судей, но и были избраны представители партийных и общественных организаций Ф. Морозов – кадет, Н.П. Нечаев– меньшевик, И.Ф. Зырянов – эсер.С мая по октябрь в уезде проходила организация волостных и сельских Советов. В отчете Губернскому комиссару на 5 октября узком А.П. Орлов пишет «Во всех 50-ти волостях Соликамского уезда, прошли выборы гласных в волостные земства, за исключением Дмитриевской и Таманской волостей. Ведутся работы по организации волостных земских управ. Население к органам волостного самоуправления относится сочувственно. Там где избраны, волостные земские управы, волостные комитеты передают в их ведение свое делопроизводство. В отдаленных, глухих местах, где население мало сознательно, то там народ не осознал прав и обязанностей волостного земского самоуправления и относится к нему недоверчиво». 24 сентября прошли выборы гласных в уездное земское собрание по избирательным округам уезда. 1 ноября состоялось чрезвычайное земское собрание нового состава, присутствовали 54 гласных из 61. На собрании присутствующие распределились на 3 группировки: 1) фракция социалистов –революционеров — 28 человек, из них 24 – эсеры, остальные трудовики и народные социалисты. 2) фракция социал-демократов – 7 человек, из них большевиков — 2 человека. 3) группа беспартийных – 19 человек. В состав управы избраны Д.Н. Антипин — председатель, членами И.Е. Комаров, В.Е. Братчиков, Ф.А. Тупицын и Мартынов. Временное правительство постоянно откладывало решение социальных вопросов, но для многих решение социальных проблем являлось насущной задачей. Временное правительство постоянно откладывало решение социальных вопросов, но для многих решение социальных проблем являлось насущной задачей. Неразрешенность вопросов выразилось в росте выступлений. Так с 10 – 20 сентября в Богоявленской, Александро-Рождественской, Рождественской, Обвинской, Козьмодемьянской, Воскресенской волостях прошли массовые порубки лесов и беспорядки. Комиссар П.А. Орлов лично выезжал на место происшествия для ликвидации начавшихся самовольных порубок. Еще в апреле месяце жителями Обвинского края на волостных сходах были составлены постановления захватного характера в отношении земли, мельниц и т.д. Со стороны уездного комиссара и Уездного земельного отдела, были приняты меры по успокоению населения, была сделана попытка установить таксу на выписку леса, но она не была утверждена. Отсутствие таксы приемлемой для крестьян стало одним из поводов к начавшимся волнениям. Еще одной причиной выступлений крестьян, по мнению П.А. Орлова стали «… безответственные действия некоторых граждан, которые внушали населению, что путем захвата все земли и леса перейдут в народное пользование.» Деятельность органов Временного правительства (земельных, продовольственных комитетов) не улучшило положение крестьянства, что вызвало рост недовольства и недоверия к Временному правительству со стороны населения. Выступая на волостном сходе П.А. Орлов услышал в свой адрес из толпы крестьян: « Вот что делают помещичьи деньги! Продались помещикам.» Развитие революции в уезде не было изолированно от общероссийского процесса, и имела ряд общих закономерностей: появление повсеместно Советских организаций, комитетов общественной безопасности, профсоюзов, объединенных организаций большевиков и меньшевиков и т.д. Но при этом были и свои особенности, в некоторых местах уезда КОБы появлялись раньше, чем Советы. Но если до осени в уезде было более или менее спокойно, то теперь возвращались солдаты, зараженные идеями продолжения революции. В этот же период начинает падать авторитет Временного Правительства. Хотя власть на местах пыталась решать насущные вопросы, но этого было не достаточно. Из-за обостряющейся обстановки с продовольствием, нерешительных действий в вопросах касающихся земли, рост цен на промышленные товары — росло и недовольство масс политикой Временного Правительства, тактикой меньшевиков и эсеров. Создание советов, демократизация думы и земства, организация партий, общественных организаций и профессиональных союзов – это и были те изменения, которые повлекла за собой революция в Соликамском уезде. Автор: Смирнова Екатерина Евгеньевна,старший научный сотрудник Соликамского краеведческого музея. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

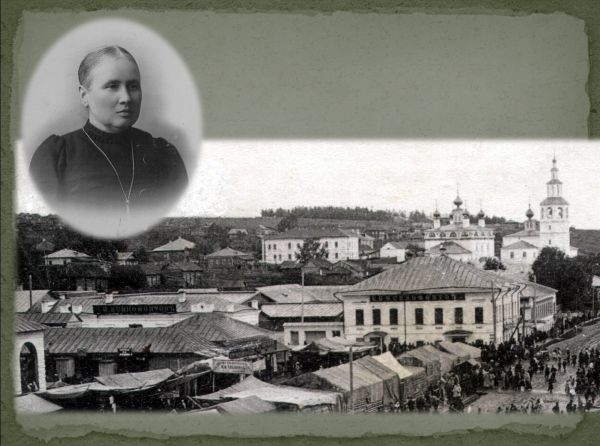

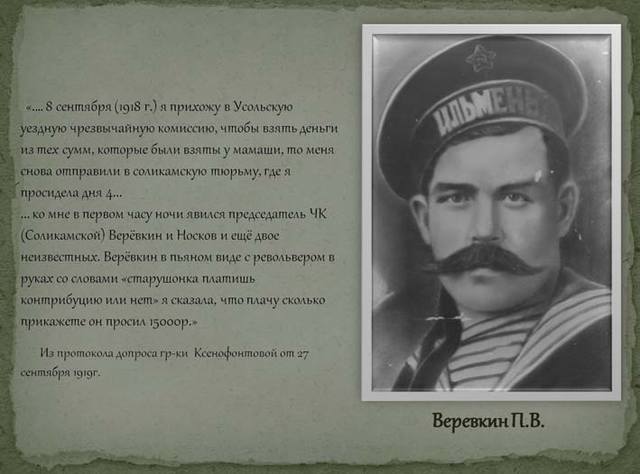

20 декабря 2020 17:20 К вопросу о причинах гибели купчихи Ксенофонтовой.Когда говорят о репрессиях в советский период, чаще всего вспоминают 30-е годы ХХ века, забывая о начальном периоде данного явления. А началось всё с «красного террора», официально введённого постановлением Совета Народных Комиссаров от 5 сентября 1918 г., которое разделило граждан Советской республики на «своих» и «чужих». Именно в период становления советской власти, во время гражданской войны погибло много людей, считавшихся врагами по классовому признаку, и данных об этих жертвах меньше, чем о тех, кто пострадал позже, в период сталинских репрессий. Не известно количество погибших, места их захоронений, и их следственных дел в архивах не много. Так, например, точное количество граждан города Соликамска, погибших в результате красного террора, до сих пор не выявлено, как, впрочем, и обстоятельства их гибели. Одной из таких жертв была купчиха города Соликамска Ксенофонтова Евдокия Прокопьевна. Одной из таких жертв была купчиха города Соликамска Ксенофонтова Евдокия Прокопьевна. В Пермском архиве новейшей истории сохранилось Следственное дело за № 11999, проливающее свет на последний год её жизни и обстоятельства гибели.  Дело содержит опросный лист с ответами Ксенофонтовой, протокол допроса, прошения на имя Усольского ревкома и Усольской ЧК, а также постановление ГубЧК о её расстреле. Дело содержит опросный лист с ответами Ксенофонтовой, протокол допроса, прошения на имя Усольского ревкома и Усольской ЧК, а также постановление ГубЧК о её расстреле. Кроме этого в деле имеются письма, которые она везла с собой, и прошения разных граждан. Всё это может служить источником информации не только о самой Ксенофонтовой и членах её семьи, но и о других жителях г. Соликамска и г. Чердыни, пострадавших от действий местных советских властей. В целом судьба купчихи Ксенофонтовой Е.П. была известна и до прочтения дела. Я знал и об её отъезде из г. Соликамска и о гибели в г. Перми по приговору Губернского отдела ЧК, но меня заинтересовал один факт. Занимаясь в архиве музея, я обнаружил Журнал регистрации исходящих документов Соликамского райисполкома за 1919 г., где есть две записи о том, что гражданке Ксенофонтовой выдавались копии постановлений следственной комиссии от 10 и 24 сентября относительно помещения её в свой дом, возврата коровы и огорода. Так же имеется запись о том, что в Пермский губернский военно-революционный комитет отправлена переписка по делу гражданки Ксенофонтовой, тоже от 24 сентября 1919 г.

Получается, что после двух арестов в 1918 году, национализации дома и полного разорения она, вернувшись в город, пыталась получить своё имущество и, по всей вероятности, была уверена, что добьётся своего. Узнав о том, что в ПермГАНИ хранится её следственное дело, я решил с ним ознакомиться в надежде найти более подробную информацию о Евдокии Прокопьевне и её гибели.