Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

| snegirev

Сообщений: 1308

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38907

| Наверх ##

7 августа 2020 12:18 7 августа 2020 12:20 Евгений Новаченко Пермь, Россия написал "Дорогие соликамцы! Наша книга напечатана. Презентация и встреча планируются на конец августа, когда город будет отмечать 590-летие."  ---

Снегиревы | | |

| snegirev

Сообщений: 1308

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38907

| Наверх ##

7 августа 2020 12:37 7 августа 2020 12:38 Новаченко отметил:

Кузнецов Василий Иванович, Герой Советского Союза. Родился 15 января 1894 года в селе Усть-Усолка (ныне в зоне затопления Камского водохранилища, юго-западная окраина города Соликамска Пермского края).

Должность и звание: советский военачальник, командующий 3-й ударной армией (1-й Белорусский фронт), комбриг, комдив, комкор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена Ленина, орден Суворова I степени, орден Суворова II степени, пять орденов Красного Знамени, четыре иностранных ордена, советские и иностранные медали.

Биография

Участник Первой мировой войны, в 1917 году произведен в подпоручики. В Красной Армии с августа 1918 года. В Гражданскую войну воевал на Восточном фронте.

К началу Великой Отечественной войны генерал-лейтенант В.И. Кузнецов командовал 3-й армией в составе Западного фронта. Когда под Москвой создалась напряженная обстановка был назначен командующим 1-й ударной армией. Участвовал в Сталинградской битве. С ноября 1942 года – заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта. В мае 1943-го В.И. Кузнецову, одному из первых командармов, было присвоено воинское звание генерал-полковник.

С марта 1945-го – командующий 3-й ударной армией 1-го Белорусского фронта, участвовавшей в Берлинской наступательной операции. После войны продолжил командовать 3-й ударной армией до мая 1948 года в составе Группы советских оккупационных войск в Германии. С мая 1948-го – председатель Центрального комитета ДОСАРМ (с 1952-го – ДОСААФ). С октября 1953 года – командующий войсками Приволжского военного округа.

С июня 1957 года – на научно-исследовательской работе в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР, причем с июня 1959-го был начальником научно-исследовательской группы № 1 Генштаба. В сентябре 1960 года вышел в отставку, жил в Москве. Умер в 1964 году.

Подвиг

Воевал под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Участвовал в Белостокско-Минском, Киевском сражениях, в наступательных боях на витебском направлении, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шауляйской, Рижской и Мемельской операциях, блокировании курляндской группировки противника, Инстербургско-Кенигсбергской, Восточно Померанской операциях. Особо отличился в ходе Берлинской операции. Части армии под командованием В.И. Кузнецова приняли активное участие во взятии германской столицы, штурме Рейхстага. Воины армии В.И. Кузнецова сержант М. Егоров и М. Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

Подробнее: pobeda.permkrai.ru/memory-heroes/kuznetsov-vasiliy-ivanovich/

---

Снегиревы | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

21 августа 2020 21:26 Соликамский краеведческий музей.Экспозиция «Старая столица Пермской земли».  Зал 1: «Ранняя история Соликамска. Соликамское воеводство». Зал 1: «Ранняя история Соликамска. Соликамское воеводство». Экспозиция рассказывает о проникновении русских в Прикамье, основании Соликамска, солеварении в XV-XVII веках, татарских и вогульских набегах и оборонительных сооружениях города, Бабиновской дороге, истории и значении воеводства.  Треть зала занимает интерьер-реконструкция приказной избы с воеводой, писцами и стрельцами.   Представлено множество бытовых предметов, мебели, одежды.  Замечательным экспонатом является срез рассолоподъемной трубы XVII века. Интересен макет Соликамской крепости с фигурами ее «обитателей» и поставленными рядом подлинными пушками. Экспозиция снабжена богатым информационно-иллюстративным материалом: эксклюзивный «Триптих о соли» (художник О.Морева) дает полное понимание процесса древней соледобычи, схема Бабиновской дороги — ее протяженности, а карта Соликамского воеводства — его значимости. Зал 2: «Соликамск в XVIII веке».Тема раскрывается показом зарождения и развития медеплавильной промышленности, значения для Соликамска династий Демидовых и Турчаниновых; создания нового облика города – возведения памятников архитектуры, предметов иконописного и изразечного промыслов; основания и деятельности Соликамского ботанического сада; включения города в число «мест не столь отдаленных» и административных преобразований Екатерининского времени. Открывает экспозицию зала рисунок-реконструкция Соликамска XVIII века (художник О.Морева).   Интересными экспонатами являются фрагменты утраченных иконостасов соликамских храмов, продукция Турчаниновской и Демидовских фабрик, медный уличный фонарь, часть изразцовой печи, кандалы и нашейная цепь для узников, подлинный план Соликамска 1781 года.   ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Савина-ЕНУчастник  Москва Сообщений: 98 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 47 | Наверх ##

2 сентября 2020 20:16 >> Ответ на сообщение пользователя Tina1960 от 4 января 2020 14:07 Николай Николаевич Покровский (мой отец), не сводный брат Елены Дмитриевны Резанцевой, а одноутробный. У них одна мать - Мария Фёдоровна Субботина (Резанцева, Покровская) ---

Субботины, Пашихины, Покровские, Стужины, Мокрушины, Неклюдовы, Липатовы, Поповы, Кархо, Самолётовы, Самойловы, Никифоровы, Флёровы, Подгурские, Чаплицкие, Белоусовы, Кублицкие, Катомины-Массальские, Кашины, Матвеевы, Резанцевы,Грациановы, Ефимовы, Груз | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

2 сентября 2020 20:41 Савина-ЕН

Спасибо за уточнение. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

9 октября 2020 17:47 По дороге Государевой, по его воле, в Сибирь проследовали многие,по чьим именам мы изучаем историю Отечества. Эх,сколько народу тряслось по ней, окромя мятежного Аввакума, — впавшие в немилость царедворцы. В 1728 году через Соликамск в Берёзов проследовал опальный Меншиков.Алексашка — сын придворного конюха, начавший свою головокружительную карьеру с денщиков. Он же — светлейший князь, крупный военачальник, обладатель высших чинов, званий, должностей и несметных богатств, ближайший сподвижник почившего императора…  «Меншикова, Меншикова привезли!», — новость молнией разнеслась по Соликамску. «Меншикова, Меншикова привезли!», — новость молнией разнеслась по Соликамску. Казалось, посмотреть на развенчанного сподвижника Пётра I к дому воеводы сбежался весь город. Страшно и любопытно одновременно — ближайший сподвижник царя-реформатора,перевернувшего весь стародавний уклад российской жизни. Лишенный всех чинов и регалий, овдовевший уже в дороге под Казанью, Меншиков не замечал всеобщего внимания к своей персоне. Не отрываясь, он смотрел из окна на возвышающуюся над приземистым,словно прибитым к земле, Соликамском колокольню Её силуэт, своими линиями повторял покинутую столицу и его одинокую гордость. Долгие годы и он так же, в гордом одиночестве, возвышался при царе-реформаторе, которому был обязан всем. Затем уже, будучи регентом при Петре II, он стал фактическим правителем Государства Российского. А перед этим в удачно обставленном завещании умирающая Екатерина дала «добро» на обручение юного венценосца с дочерью светлейшего Марией. Тогда Александру Даниловичу казалось, что всё, дело в шляпе, — править его потомкам на русском престоле… Кто бы знал, какой позор ему пришлось пережить за ради этого... Всё рухнуло в одночасье, мин херц! Ох уж эти Долгорукие —злейшие враги Меншикова! Так и не смогли простить ему простолюдинства. Быстро же после смерти Петра вошли они в силу при дворе…

Сам-то князь Василий Долгорукий, крестный Елизаветы Петровны, за то, что примкнул к сторонникам царевича Алексея Петровича, был сослан в этот же самый Соликамск за измену. Четыре года потребовалось Екатерине, чтобы Пётр I, вняв уговорам, в честь её коронации в 1724 году призвал Долгорукова в столицу, вернув чины и звания. После смерти мужа царица пошла ещё дальше: назначив его главнокомандующим войсками на Кавказе. А позднее произвела в фельдмаршалы и назначила членом Верховного тайного совета.

И вот теперь здесь, в захолустном Соликамске, он, — первый губернатор Санкт-Петерсбурха, герой Полтавы, генералиссимус!Но даже он не знает, сколько времени потребуется, чтобы быть возвернуться ко двору. Времена после смерти Пётра-благодетеля

наступили другие…Но одним Долгоруким Меншикова было бы не одолеть. Но одним Долгоруким Меншикова было бы не одолеть. Интриги против него плели и другие верховники во главе с вице-канцлером Остерманом. И стоило светлейшему заболеть, как его тут же отправили в отставку, а теперь и подальше от столиц — в Тобольскую губернию. Всматриваясь, как в зеркало, в накренившуюся Соликамскую колокольню, Меншиков пытался понять, когда же его казавшееся непоколебимым величие пошатнулось?! Нет, прав, все-таки был его дед: высоко летать — больно падать.  В.И.Суриков. Меншиков в Березове. В.И.Суриков. Меншиков в Березове.…Через день Меншиков в сопровождении караула отбыл в Березов. Когда окончилась Верхотурская улица, светлейший князь обернулся и бросил прощальный взгляд на звонницу. Так они и смотрели друг на друга, пока не потеряли из виду… Впереди лежала Сибирь, которая Меншикова, впрочем, страшила куда менее, чем холод забвения... Тринадцать лет спустя, в 1741 году, через Соликамск в ссылку проследовал другой фактический правитель России — Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндский.  Говорят, и он, низвергнутый с высоты былого величия, начинал свое восхождение при дворе с конюшенных. Камергер, морганический супруг правившей десять лет Россией Анны Иоанновны, прозванной в народе «кровавой», отец её детей... В Соликамске, в ожидании, пока замерзнет дорога, поверженный регент и фаворит провел почти неделю. В отличие от Меншикова, о Бироне в Соликамске после его отъезда старались не вспоминать. В России этого «немца» не любили, да и возок его прибыл в Соль Камскую и отбыл из неё настолько незаметно, что если бы не офицер стражи, отмечавший в городовом магистрате подорожную, то даже и соборная звонница, несмотря на завидный рост, вряд ли стала бы свидетельницей заката звезды бироновой.  А всего через несколько месяцев в Соликамск на «вечное поселение» прибыл известный франт Рейнгольд Густав Левенвольде А всего через несколько месяцев в Соликамск на «вечное поселение» прибыл известный франт Рейнгольд Густав Левенвольде — соперник Бирона при дворе. Но это был тот редкий случай, когда борьба двух высокопоставленных вельмож была не политической и не кровопролитной. При дворе Анны Иоанновны противоборствовали две моды. Всесильному Бирону, обожавшему нежно-пастельные тона — от розового до небесного, противостоял Левенвольде, утверждавший, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом.К слову, позиция Бирона в большей степени отвечала интересам подданных, ибо не ввергала дворянство в расточительное щегольство. Можно по-разному относиться к этому временщику, но именно Бирон стал жестоко преследовать роскошь при дворе, велев вельможам шить платье из ткани не дороже четырёх рублей за аршин. Но это будет позднее, в краткий период его регентства, а во время правления Анны Иоанновны господствовала роскошь в духе Левенвольде,хотя и безвкусная, стоившая громадных издержек. Все поголовно разорялись на нарядах, стоивших целые состояния. Но вряд ли бедность могла бы страшить их обладателей больше, чем уже известная нам драматическая судьба придворного модника. В результате дворцового переворота, совершенного Елизаветой, Левенвольде был осужден вместе с Головкиным, Менгденом, Минихом и Остерманом и сослан в Соликамск, формально — за растрату казённых денег.Умер в ссылке в Соликамске(читайте выше историю о Левенвольде и Наталье Лопухиной). ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

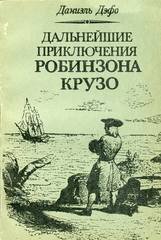

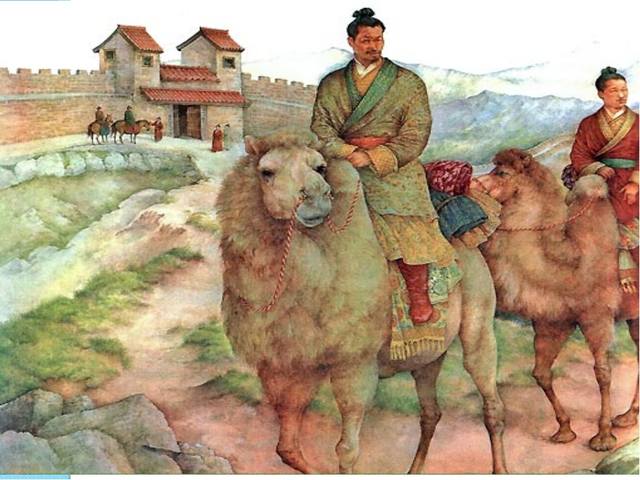

4 ноября 2020 14:24 Бабинов и Робинзон.В разные времена ехали по Государевой дороге люди и по своей воле. Что не имя, то история — Ганнибал, Татищев, Беринг... И история эта настолько связана с Бабиновкой, что порой трудно отделить правду от вымысла… В 1704 году на Государеву дорогу ступила нога Робинзона Крузо. Великому путешественнику уже под семьдесят, гибель верного туземца Пятницы потрясла его, но он по-прежнему исполнен энергии, предприимчивости и мужества. И если герой произведения Д.Дефо — плод писательской фантазии,то дорога, по которой он добирался до милой сердцу Англии из Китая, существовала на самом деле.  Город Соликамск в романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Город Соликамск в романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» оказался на другом берегу реки: «We had just entered Europe, having passed the river Kama,which in this parts is the boundаry between Europe and Asia, and the first city on the European side was called Soloy Kamskoy, that is the great city on the river Kama».  Простим великому путешественнику неточность при месторасположении Соликамска относительно Камы. За десять лет и девять месяцев путешествия можно и не то напутать. Тем не менее герой Дефо точно подмечает: первому европейскому городу шика и лоска явно недостаёт. Влияние дикой природы и диких нравов проявляется в Соликамске начала XVIII века во всем. Это-то нас и интересует более всего: откуда у английского писателя довольно точные описания Соликамска?Некоторые исследователи допускают, что сам Дефо, состоявший одно время на секретной службе британской разведки, бывал в России. И если это так, то наверняка далеко не все наблюдения Дефо о петровской России, отражены в романе писателяавантюриста, одно время оказывавшего большое влияние на английского короля и правительство. Коли это так, то при желании в романе уже можно разглядеть намёк на те политические реалии, которые спустя почти два столетия земляк Д.Дефо и его собрат по перу Р.Киплинг в своем романе «Ким» назовет «Большой игрой». А «Большая игра» длилась с переменным успехом на протяжении XX столетия — Средняя Азия, Индия, Афганистан, Ближний Восток. Продолжается она и до сих пор. Правда, в свете событий последних десятилетий,позиции России в этом регионе ослабли. Да и Британская империя свое место в этой «игре» уступила Североамериканским Штатам. Никто так до сих пор и не знает, за кем будет победа в «Большой игре».Большая политика пусть остается «большим игрокам», а мы вернёмся к Робинзону. Исследователь русской и западноевропейской литературы академик Михаил Алексеев был убежден, что Дефо всё-таки не бывал в России. Но для написания своей «Робинзонады» он использовал впечатления путешественников, книги и дневники русских послов, следовавших в Китай по Бабиновской дороге.  Кстати, о посольствах в Китай й, которые с середины XVII века шли через Соликамск. В 1674 году купец Гаврила Никитин, по некоторым источникам именуемый, как купец соликамский, достиг с торговым обозом Пекина. Он первым из русских торговых людей и привел на Москву караван с товарами из Поднебесной, пройдя через монгольские степи, которые до этого считались непроходимыми. И было это за три десятилетия до Робинзона. В этом же году для установления прямых торговых связей в Москву прибыла делегация из Пекина. До этого торговля между двумя странами велась через посредников — среднеазиатских купцов. Эбергард Избрант Идес,

«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)»

"Водить караваны оказалось делом более чем прибыльным, и уже в 1679 году капитал Никитина превысил 20 тысяч рублей — деньги по тем временам огроменные! Сам же он, царской милостью именуемый уже не иначе как, по отчеству — Гаврила Романович, числится среди самых богатых купцов России". Робинзон Крузо — тоже герой, правда, авторского вымысла, представитель нарождающейся в Европе новой капиталистической формации. С высоты нашей колокольни один скрывается в тумане прошлого, другой — зримо предстаёт благодаря литературной фантазии. Наша память стирает границы между явью и неявностью. Робинзон во второй, куда менее известной, книге о его приключениях, успешно покорив и освоив новые земли, подчинив себе их богатства, идёт на запад, спешит доставить свой багаж домой, обогатить британскую корону чужими сокровищами и новыми трофеями в будущей колонизаторской войне со всем остальным миром. Бабинов размыкает пространство, задавая новый ритм и ход времени. Его дорога, стирая границы материков, религий, культур, порождает вихревое и прекрёстное движение во всех направлениях на неведомой и неподвижной когда-то территории. Так Соликамск открывает новые миры и новым мирам открывается. Из книги "Поморский город Соликамск".Редактор Олег Опутин, этнограф Станислав Хоробрых, кандидат филологических наук Ирина Павлова,писатель Алексей Лукьянов. Из книги Daniel Defoe - "The Farther Adventures of Robinson Crusoe". Даниэль Дефо, Избранное, библиотека «Огонек», изд-во «Правда», М., 1971 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

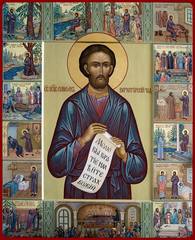

11 ноября 2020 14:38 О Бабиновском тракте говорят: «Дорога, создавшая Россию». Почему? Да потому, что пересёкший Урал по кратчайшему направлению Сибирский путь самым надёжным образом заводил русского человека в глубины Сибири и уже к 1640-му году помог раздвинуть границы государства до берегов Тихого океана.В 1647 году был основан Охотский острог, в 1648 году русские люди вышли из Ледовитого океана в Тихий, а в 1716 году освоили морской путь на Камчатку. Готовилось открытие русской Америки. Соликамск и соликамцы с достоинством держались у начала этой дороги – Бабиновского тракта, который, кроме того, помогал расти и самому Уралу. На бесконечно длинной шкале исторического времени два великих события в конце XVI века – поход Ермака и открытие Бабиновского тракта – практически совпадают. Эти две даты разделяют всего-навсего полтора десятка лет.  Государева дорога, Великий путь в Сибирь или просто - Бабиновская дорога - так называли на протяжении столетий первую сухопутную трассу, проложенную в конце XVI века через Уральский хребет Артемием Бабиновым. Прежде путь к первым сибирским городам - Тобольску, Тюмени - шел только по рекам, озерам и волокам. Новая дорога значительно сократила время пути. Это беспрецедентный случай в истории России, когда всего за два года, 40 человек создали целую дорогу, проложив несколько десятков настилов и гатей, построив 9 мостов через реки. В дальнейшем дорога была продолжена до Тюмени и Тобольска. В 1598 году начинает действовать для перевозки большого количества объёмных и тяжёлых грузов: хлебных запасов, военного снаряжения и т. д.  Появилась дорога – и через 15 лет, в 1613 году, утверждается соликамское воеводство, а ещё через 23 года – в 1636-м – Соликамск становится столицей всего Верхнего Прикамья (Перми Великой). По количеству населения он входит в число 30 крупнейших городов России. Приведём ещё такой пример. Самый большой доход от торговли внутри города приносила продажа дров для нужд солеварения, на втором месте стояла продажа сена. Соликамск благодаря дороге становится известен далеко за пределами России, появляется на европейских картах. По меткому замечанию пермского писателя Алексея Иванова, Бабиновский тракт как скрепа, соединил азиатскую и еврейскую части России, сделав из удельного княжества Империю и великую державу. И в этом её огромное историческое значение. Дорогой продолжали пользоваться и при Петре I, когда уже был проложен Кунгурский тракт. В то время на таможне с купцов брали двадцатую деньгу от стоимости провозимого товара, то есть пять процентов». Налоги с товаров, которые везли в Сибирь, в Азию, собирали в Соликамске, из Сибири в Европу – в Верхотурье.  Верхотурье получило титул «ворота в Сибирь», а все другие дороги мимо Верхотурья приказывалось «засечь накрепко». Почти двести лет процветало Верхотурье – таможенный центр на Бабиновской дороге. За право пользоваться короткой дорогой с охраной и транспортом с проезжих купцов взымали подати в размере десятой части с каждого товара. Нельзя не отметить важность Верхотурского воеводства для экономики всей России – управлять им дозволено выходцам их таких близких ко двору фамилий, как Милославские, Нарышкины, Матвеевы. Здесь прошло детство жены Петра I Евдокии Лопухиной. С 1745 года, когда южнее, через новый город Екатеринбург была проложена ещё одна, более удобная дорога, по которой летела «лёгкая почта», по Бабиновскому пути через Верхотурье двигалась лишь тяжёлая кладь. Помимо административных и торговых функций, решавших задачи колонизации края, Бабиновская дорога являлась и важным миссионерским путём. По ней двигались первые священнослужители монахи. В 1604 году в Верхотурье прибыл бывший священник из Пошехонья,иеромонах Иона - основатель первого за Уралом Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. Спустя несколько десятилетий, по этой дороге, в село Меркушино, прошёл один из будущих небесных покровителей Урала и Сибири – Святой Праведный Симеон-Николаевский.

Этот удивительный

святой мог проявиться только здесь, на меже, совсем не похожий на окружающих его соплеменников. Не вой, не великий реформатор или искатель приключений, а скромный портной, который промышляет каждодневно трудом своим, уповая на Всевышнего…

Именно после перенесения в 1704 году мощей Симеона Верхотурского Бабиновская дорога в сознании многих людей пробрела новый, сакральный смысл паломнического пути.

В 1716 году весь монастырь, со всеми храмами, был истреблен пожаром, но мощи праведного Симеона остались невредимы. При монастыре до революции 1917 года действовала двухклассная школа и богадельня.[1]

В Свято-Николаевском монастыре находятся мощи Симеона Верхотурского, что привлекало в него паломников как в прошлом, так и в настоящее время. Территория монастыря огромна, гораздо больше московского кремля. Монастырь стоит на холме между ручьями Калачик и Свияга, один из которых также отделяет его от кремля.

А полутора веками ранее, осенью 1653 года государевым трактом проследовал сосланный в Тобольск протопоп Аввакум — духовник боярыни Морозовой.

Гонимый клиром и властью, глава русского старообрядчества в ожидании установления санного пути до Верхотурья провёл в Соликамске два месяца. Вслед за своим духовником через Соль Камскую ринулась и его паства.

С 1598 года, со времени постройки города Верхотурья, и по 1763 год, когда был открыт сибирско-московский тракт на Екатеринбург, Бабиновская дорога именовалась официальным путем в Сибирь.

Кого только ни несли сани, телеги, кареты по этой незамысловатой дорожной стлани! Послы, воеводы, стрельцы, церковные иерархи, плотники и каменщики, посланные на строительство крепостей и храмов, девицы, направляемые в Сибирь "служилым людям и пашенным крестьянам на женитьбу", - все проезжали тут.

В 1733 году по Бабиновской дороге проследовала научная экспедиция, возглавляемая Витусом Берингом.

В ее состав входили академик астроном Людовик Кройтер, натуралист Иоганн Гмелин, историк Герард Миллер и пять студентов, в числе которых - Степан Крашенинников, будущий исследователь Камчатки.

Источники:

Геннадий Бординских.«История Соликамского края с древнейших времён по XIX век».

Из книги "Поморский город Соликамск".

Редактор Олег Опутин, этнограф Станислав Хоробрых, кандидат филологических наук Ирина Павлова,писатель Алексей Лукьянов.

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

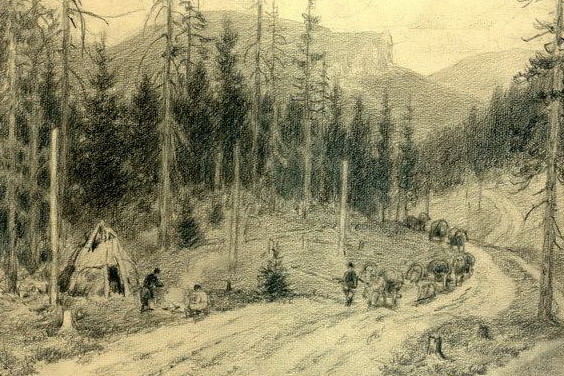

14 ноября 2020 20:12 15 ноября 2020 11:48 Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) — дорога через Урал из Европейской России в Сибирь от Соли Камской до Верхотурья. Открыта в 1597 году посадским человеком Соли Камской Артемием Бабиновым и получила в честь него своё название. С 1598 года заменила Чердынскую дорогу.  Бабиновский тракт имеет 3 названия. Бабиновский тракт имеет 3 названия.На сегодняшний день первую дорогу в Сибирь все знают только под одним названием – Бабиновский тракт, в честь первооткрывателя Артемия Бабинова. По этому же принципу дороге было дано второе название – Бабиновка. Однако официально дороге из Европы в Сибирь присвоили название «Соликамско-Верхотуринский тракт». Нулевым километром этой дороги считается Соборная колокольня в городе Соликамске. Дорога брала начало от торговой площади, что у Троицкого собора. Ныне там установлена мемориальная доска с надписью: "На Соборной площади в 1597 году взяла свое начало Государева (Бабиновская) дорога, соединившая Центр России с Сибирью". Дорога прошла через Городище и Половодово. Эти старинные села живы и до сих пор. Здесь же рядом была и деревня Верх-Усолки, в которой жил Артемий Бабинов, но от нее осталась лишь колокольня. Верх-Яйва"Село Яйва прозвано по реке Яйве, над которою оно стоит; около сей реки места казалися быть тучнее и сушее и везде видны были пахотные труды", - записал Лепехин. Пахотные труды видны и ныне. Поля, долины речек, а стена тайги отодвинута к самому горизонту. С холма видны деревни: Махнева, Шубина, Коченгина, Осинники, Семкова, Гари, Степановка, Исанка, Верх-Яйва, Ерзовка, Гашковка.  На верхней Яйве оседали вольные и невольные переселенцы из разных мест Европейского Севера и Северного Прикамья – из-под Чердыни и Соликамска. Одна их часть поступала на службу, связанную с содержанием дороги, другая – выбирала исключительно земледельческо-промысловое занятие. Правительство добивалось заселение верхней Яйвы без казенных затрат, за счет самих переселенцев. На верхней Яйве оседали вольные и невольные переселенцы из разных мест Европейского Севера и Северного Прикамья – из-под Чердыни и Соликамска. Одна их часть поступала на службу, связанную с содержанием дороги, другая – выбирала исключительно земледельческо-промысловое занятие. Правительство добивалось заселение верхней Яйвы без казенных затрат, за счет самих переселенцев.

Основную массу населения составляли русские крестьяне. Поэтому микротопонимия региона – названия полей, лугов, ручьев, озер, заводей на реке, перекатов, болот – является русской. В воспоминаниях старожилов, имеющих отношение к возникновению поселений, чаще всего рассказывается о каких-то беглых людях, скрывавшихся от повинностей и тяжелой воинской службы. Получены наиболее достоверные устные сведения не только о слободке Верх-Яйва, но и о деревнях Ик, Гари, Осинники, Замельничная.Первые подробные сведения о поселениях верхней Яйвы имеются в восьмой ревизской переписи Пермской губернии (1834 г.)18. К этому времени в Верх-Яйвинском стане было с.Верх-Яйва и шесть деревень – Ерзовка, Гашкова, Шубина, Коченгино, Осинники, Чикман, в которых проживало 607 чел. обоего пола. Самым крупным поселением оставалось с.Верх- Яйва, в нем насчитывалось дворов 51 и жителей 331. Второй по численности населения была д. Ерзовка – 17 дворов с 77 чел., затем шла д. Чикман – 10 дворов с 47 чел., в остальных деревнях находилось от 4 до 6 дворов.  На каждой версте - по деревне. Будто не Урал, а Средняя Россия. Если обратить внимание, что на подробной карте рядом с названиями многих деревень написано: "Нежил.", то есть - нежилая. А ведь сто лет назад, по сведениям уральского географа Ивана Яковлевича Кривощекова, в Верх-Яйве были здания волостного правления, земельного училища, церковь, почтовая станция, пять лавок. Жилых домов в волости было за полторы сотни. Коренные жители охотно рассказывают, что здесь когда-то обитал большой род Бабиновых. Царь Федор Иоаннович - он был первым "заказчиком" дороги - освободил подрядчика Артемия Бабинова в благодарность за его труды от подати и оброка "и велел ему на той новочистной Сибирской дороге жить на Ейве на льготе, и слободу устроити ему для проезду воевод наших и служивых и всяких людей". Слободу на Яйве (несколько дворов и церковь Введения Пресвятой Богородицы) Артемий устроил, но льготной жизни не получил: "...посацкие и уездные люди тех прежних грамот не слушают и его Ортюшку во всякие подати воротят". Слезная челобитная Бабинова возымела действие: новый царь Михаил Федорович все заслуги путейца признал, все льготы подтвердил, наново пожаловал ему покосы и пашни по рекам Яйве и Чикману. Эту грамоту видел у потомков Бабинова в деревне Чикман историк Герард-Фридрих Миллер, когда проезжал из Сибири в Москву в 1742 году, что засвидетельствовано в его объемистом труде "История Сибири". И все же воспользоваться царскими милостями Бабиновым, видимо, так и не удалось. Сначала чиновники постоянно "забывали" об этих льготах, а в XIX веке и вообще земли, жалованные Бабинову, обратили в государственную собственность.  Старожилы Верх-Яйвы и Чикмана и сейчас еще помнят последних из здешних Бабиновых. Уважительно рассказывают о Марине Степановне Бабиновой - женщине сильной, гордой, красивой. И почти каждый добавляет, что она, слава Богу, успела уехать из родной деревни до раскулачивания. Никого из Бабиновых в родном гнезде не осталось. Ну, а судьбу мест, по которым пролег первый "сухой путь" из Европы в Азию, Бабиновы определили надолго. Там, где раньше лишь изредка проходили манси-охотники, поселились русские люди, выросли деревни на расстоянии не более дневного перехода (18-20 верст) одна от другой. Раскорчевали площади под огороды и пашни, построили постоялые дворы. Очень живописно и само место, где расположилось село: вокруг просторы заброшенных полей, лугов и долина чистой горной реки Яйва. По пути от Верхней Яйвы в сторону Чикмана пятикилометровый отрезок проезжей дороги совпадает с ходом старой, Бабиновской, а дальше сворачивает к селу Скопкарное и найти продолжение старой дороги непросто. Сейчас в старинном селе Верх-Яйва постоянно проживают только несколько семей, остальные дома используются под дачи – жители перебрались в поселки Яйва и Скопкортная. Однако несмотря на запустение этих старинных мест, Верх-Яйвинская округа и по сей день хранит следы прошлого.   Дорога на Чикман. Дорога на Чикман.продолжение следует.... © Анастасия Пыхтеева UraloVed.ru Использованные источники информации: Геннадий Бординских. Соликамский район. Путеводитель по историческим местам. 2010 г., - 146 с. Абашев В.В., Фирсова А.В. Всеволодо-Вильва и ее окрестности: Путеводитель / Отв. ред. В.В. Абашев. СПб.: Издательство «Маматов», 2011. – 120 с., илл. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3943 | Наверх ##

15 ноября 2020 12:59 Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) - продолжение. ЧикманПосёлок расположен на левом берегу реки Чикман, вблизи впадения в неё реки Талица, примерно в 10 км к северо-востоку от административного центра поселения, посёлка Скопкортная. Считается, что это село основано самим Артемием Бабиновым. Живо оно и по сей день. Теперь здесь две переправы через одноименную речку: исконная - брод через перекат и новая, рукотворная, - недавно построенный железобетонный мост, по которому вывозят древесину. От брода, пересекая наискось лесовозную "бетонку", идет Бабиновская дорога. Небольшой ее отрезок здесь сохранился почти в первозданном виде: торная, шириной в две телеги, просека. Кое-где по бокам кюветов проглядывает почти совсем истлевшая стлань (настил). В поселке старая дорога попала под застройки, под огороды.  Бедная Бабиновка! Неизвестно, что для нее хуже - остаться позабытой-позаброшенной или быть вот так нещадно изрытой, исковерканной тяжелой лесовозной техникой.  Лесовозная дорога от поселка Чикман.Молчан и Косьва. Лесовозная дорога от поселка Чикман.Молчан и Косьва.В позапрошлом веке, вероятно, в такой же погожий летний день, эта деревня встретила проезжавшего через нее академика Лепехина легким дымком, который, как он отметил, "везде курился для прогнания оводу, который в несказанном множестве не токмо людей, но и самой скот мучил". Сегодня деревни нет. Но тайга еще не поглотила поляну, на которой чуть проступают фундаменты бывших домов.  Деревня Молчан, здесь же находится урочище Молчан (59°26.696ʹС 58°12.049ʹВ), названное по реке Молчанка, впадающей в Чикман.  Далее путь выходит на шоссе Кизел - Верх-Косьва. Бабиновка идет справа от тракта, и они вместе приводят к поселку Верх-Косьва. По западной его окраине проходит граница Пермского края и Свердловской области. Растес.Никто из путешественников, проезжавших по Бабиновской дороге через Растес, не обошел его своим вниманием. Значит, было на что посмотреть: православная церковь, волостное правление, церковно-приходская школа. Позднее появилась метеостанция. В XIX веке княгиня Абамелек-Лазорева вела здесь, в верховьях рек Косьвы и Кырьи, разработку золота и платины. Жители Растеса тоже подались на прииски, чем значительно улучшили свое благосостояние. О том, что жили они не бедно, сейчас можно судить, пожалуй, только по множеству дорогих мраморных надгробий на кладбище. В свое время деревня считалась одной из крупных по населению деревень области. Теперь же здесь не найти ни одной живой души – жители Растесса просто испарились в одночасье, оставив за собой лишь ворох загадок и вопросов, над которыми исследователи ломали головы долгое время.  Тайна исчезновения жителей целой деревни, да еще и такого стремительного, привлекла к себе внимание уфологов и других исследователей всего необычного, вследствие чего деревня обросла разношерстными мифами и легендами. Среди них можно услышать и истории о ярком свечении огоньков над деревней, и о следах пребывания йети, и даже о появлении в здешних местах живых мертвецов. Но обо всем по порядку. Впервые о деревне упоминается в 1621 году как о постоялом дворе, а спустя 30 лет поселение считается уже поселком со всей сопутствующей этому инфраструктурой. Согласно переписи, к 1680 году здесь уже была возведена церковь, насчитывалось 39 дворов, с общим количеством жителей в 88 человек. Около 150 лет Бабиновский тракт являлся главным и единственным участком связующим уральские и сибирские земли, естественно, дорога была достаточно популярной – по ней доставлялись царские указы, здесь проезжали исследователи и краеведы, нацелившиеся на изучение новых земель, переезжали крестьяне в поисках лучших условий.

В 1760-х годах был проложен Сибирский тракт, более новый и удобный, он вытеснил из использования Бабиновскую дорогу, а вместе с ней и большую часть сопутствующих населенных пунктов. До 19 века Растесс пребывал в унынии, пока не оказалось, что местная земля скрывает в себе богатые месторождения золота и платины. Так жители деревни переквалифицировались в золотодобытчиков, здесь вновь закипела жизнь. Добыча драгоценных металлов продолжалась здесь вплоть до 50-х годов 20 века, пока однажды…

Мифы и легенды о деревне Растесс

Однажды жители соседней деревни поняли, что давно не видели людей из Растесса. Тогда местные мужички отправились в деревню, узнать все ли там в порядке. Вернулись они бледные и напуганные. «В деревне не осталось ни одного жителя, — говорили они. — При этом все вещи лежат на своих местах. Мебель и иконы нетронуты, на столах – посуда, а на одном крыльце и вовсе лежала книга, раскрытая так, словно ее хозяин отошел и вот-вот вернется». На следующий день стало известно, что покинули свое жилище не только живые растессовцы – кладбище было перекопано, а могилы опустели.

Растесс часто сравнивают с колонией англичан Роанок или, как ее часто называют «Потерянная колония», основанной на территории северной части Америки. История колонии совсем короткая – ей удалось просуществовать всего 15 лет, после чего все жители внезапно исчезли. Обстоятельства исчезновения описывались очевидцами аналогично с тем, что осталось в деревне Растесс: нетронутые дома, недоеденная пища и другие следы недавнего пребывания здесь человека.

Обе истории имеют достаточно обыденные и повседневные объяснения: исчезновение английской колонии зачастую объясняют ее ближайшими соседями – аборигенами-людоедами, которые вполне могли истребить целое поселение; в уральской деревне обстоятельства схожи, только вместо людоедов – поселение заключенных, которые раскапывали могилы в поисках драгоценных металлов и грабили дома местных жителей. Эти версии хоть и являются наиболее логичными и наименее сверхъестественными, зачастую теряются под напалмом постоянно появляющихся теорий, легенд и мифов – людям всегда хочется найти волшебства в реальном мире.

Одной из таких волшебных теорий является легенда, согласно которой жителей деревни похитили колдуны для своих обрядов. Согласно легенде, колдуны поселились здесь задолго до образования Бабиновского тракта и первых поселений. Своих новых соседей чернокнижники сразу невзлюбили, устраивая им различные подлянки. Бывает, наткнется житель Растесса на жилище колдунов, а они ему мысли затуманят и отправят восвояси: человек до дома дойдет, а внутрь попасть не может – ходит вокруг, а двери как будто не видит.

Еще одной легендой из разряда русских сказок, является та, согласно которой недалеко от деревни находится пруд, облюбованный русалками. Считается, что русалки заманили всех жителей в воду своим пением и утащили на дно.

Не менее популярны и легенды об НЛО, корабли которых, якобы, и сейчас кружат над деревней; о снежном человеке, облюбовавшем для жизни близлежащие леса; о массовом помешательстве растессовцев, в результате которого жители подались в леса и так и не вернулись и многие другие.Что на самом деле произошло?В 2017 году корреспонденты издания «Комсомольская правда» решили провести собственное исследование, отправившись на место бывшей деревни Растесс. В ходе мини-экспедиции им удалось найти бывших жителей деревни, переехавших в другие населенные пункты и поговорить с ними. Согласно интервью с бывшей жительницей Растесса, деревня опустела «не в одночасье» и причиной ее «гибели» были не колдуны и русалки, а естественные причины. Постепенно в деревне стала ухудшаться инфраструктура: сначала закрылась школа, затем медпункт и клуб, а апогеем стало закрытие единственного магазина. Теперь даже ради булки хлеба жителям деревни приходилось проходить несколько километров по бездорожью до поселка Тылай. Многим жителям это, естественно, было не по душе – растессовцы начали постепенно разъезжаться по другим населенным пунктам. Вещи и домашний скот, действительно, были оставлены: не тащить ведь кровать и корову Мурку на руках по бездорожью – брали только самое необходимое. Еще одной причиной отъезда жителей были набеги заключенных – пока большая часть жителей находится на вахте на золотодобыче, «зеки» вламывались в дома и воровали все, что могло им пригодится в новой жизни: от посуды, до икон и денег. Именно они и разграбили местное кладбище, решив, что в Растессе так много золота, что его в гробы к усопшим складывают. Многих жителей этот инцидент напугал, заставив искать себе новый дом в других городах и селах.  В июле 2016 году участниками экспедиции под руководством Бориса Чернова и Юрия Трунова заложили на месте бывшего поселения Растесс основание для поклонного креста. Сам поклонный крест был установлен в сентябре 2016 года (мастер-кузнец А.А.Лысяков). В июле 2016 году участниками экспедиции под руководством Бориса Чернова и Юрия Трунова заложили на месте бывшего поселения Растесс основание для поклонного креста. Сам поклонный крест был установлен в сентябре 2016 года (мастер-кузнец А.А.Лысяков).На сегодняшний день на том месте, где раньше стояла целая деревня находится пустое поле – не осталось даже развалин бывших жилищ.  Дорога на Павду.Павда. Дорога на Павду.Павда. Бабиновская дорога стала, можно сказать, судьбой этого поселка. Сначала здесь была только ямская станция - государево заведение на государевой дороге. Потом, почти два века спустя, возник завод. Он просуществовал чуть более столетия. Так что для четырехсотлетней истории Павды завод - лишь эпизод, а дорога - сама вечность. Многие десятилетия павдинцы встречали и провожали обозы. Из-за хребта везли хлеб. А на запад - рыбу и "мягкую рухлядь". Многих гостей из дальних краев повидали здешние места. Известный командир уральского партизанского отряда времен гражданской войны Борис Дидковский вел геологические исследования. Безрадостным зябким путем на санях по льду реки Ляли параллельно Бабиновке проезжали здесь братья Александра Твардовского - Иван и Костя. Их семью раскулачили и с жалким скарбом, с ребятишками везли в тайгу на лесоповал. Мальчишки несколько раз пытались бежать домой, на Смоленщину. Их ловили, возвращали в тайгу. Потом в барачный поселок Парча, что рядом с Павдой, пришло к ним наставительное письмо от старшего брата - Александра: "... Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей". Из затеи с колхозами в Павде ничего путного так и не вышло. А вот артель "Гужтранспорт", вероятно, благодаря исконной привычке местных жителей к ямщине, долгие годы жила и здравствовала. Сегодня павдинские мужики заняты тоже, можно сказать, извозом. Перевозят лес с делянок на переработку в райцентр - Новую Лялю. Комбинат "Лялялес" - основной работодатель в этих краях.  Юрты и Савинова. Юрты и Савинова. На восток от Павды это первое сельцо. Бабиновская дорога сейчас здесь стала бойким пыльным большаком. Когда-то Юрты были одним из центров по обращению вогулов (старое название народов манси) в христианство. Со всеми проявлениями "шатости" у вогулов (то есть нетвердости в вере) в Верхотурском уезде боролись нещадно. Дальше дорога на восток идет по берегу Ляли. Иван Лепехин, живописуя лялинские переборы, сообщал: "В сей реке изобильно ловится редкая и только приморским рекам свойственная рыба, прозываемая таймень, нередки в ней были и нельмы, лини, а в тихих заводях налимы, щуки, окуни, язи, чебаки, пескари, ерши". Савинова (бывш. «Большая Бессонова») — деревня в Новолялинском городском округе Свердловской области России. Деревня Савинова муниципального образования «Новолялинский городской округ» Свердловской области расположен в 16 километрах (по автотрассе в 17 километрах) к западу от города Новая Ляля, на правом берегу реки Ляля(левого притока реки Сосьва).  Деревня Бессонова была основана на Бабиновской дороге. А уже в 1659 году верхотурским стрельцом Василием Сергеевым сыном Таскиным на сенные покосы на реки Ляле и Яковом Бессоновым сыном Гавриловым с братьями оформлена с ясачным вогулом Лялинской волости Корой Борисковым "за десять рублей денег" закладная кабала на "гаревое место с причистями на реке Ляли". Пермский краевед Н.К. Чупин отмечал, что в XIX веке за деревней Бессоновой, расположенной в 35 верстах к северо-западу от Верхотурья, находилась паромная переправа через реку Лялю, которая тут шириной до 35 сажен. Вблизи деревни, выше по Ляле, находилась деревня Злыгостева, а еще повыше села Караульное, или Лялинское, и место бывшего Лялинского медеплавильного завода. Дорога от Верхотурья до села Лялинского составляет часть бывшего большого Сибирского тракта, проходившего из Соликамска на Верхотурье (Бабиновская дорога). Верхотурье. Деревня Бессонова была основана на Бабиновской дороге. А уже в 1659 году верхотурским стрельцом Василием Сергеевым сыном Таскиным на сенные покосы на реки Ляле и Яковом Бессоновым сыном Гавриловым с братьями оформлена с ясачным вогулом Лялинской волости Корой Борисковым "за десять рублей денег" закладная кабала на "гаревое место с причистями на реке Ляли". Пермский краевед Н.К. Чупин отмечал, что в XIX веке за деревней Бессоновой, расположенной в 35 верстах к северо-западу от Верхотурья, находилась паромная переправа через реку Лялю, которая тут шириной до 35 сажен. Вблизи деревни, выше по Ляле, находилась деревня Злыгостева, а еще повыше села Караульное, или Лялинское, и место бывшего Лялинского медеплавильного завода. Дорога от Верхотурья до села Лялинского составляет часть бывшего большого Сибирского тракта, проходившего из Соликамска на Верхотурье (Бабиновская дорога). Верхотурье.Невозможно не позавидовать тем, кто попадает сюда впервые, да еще по старой Бабиновской дороге. Со смесью восторга и страха шагают они по пляшущему над Турой подвесному мосту. Греются на скупом солнышке у терема, который был домом для приема высоких гостей, а теперь - музей. Бродят по тихим улочкам, великодушно прощая Верхотурью и малую его величину, и неухоженность, и бедность.  Это их предки шли по царскому указу за Урал возводить деревянный острог, выпрашивая жалованье вперед за три месяца, потому что "без запасу идти невозможно - место новое, дальнее и пустое". Потом соликамские мастера возводили здесь, на берегу Туры, каменный кремль и храмы.  По своему положению на правительственном тракте Верхотурье служило как бы воротами в Сибирь. Здесь была установлена таможня, через которую должен был проходить каждый проезжающий. Государственные чиновники принимали строжайшие меры, дабы пресечь всякую возможность обойти верхотурс кую таможню какими-либо иными дорогами. Верхотурью уже исполнилось 400 лет. Претензий к качеству Бабиновки с самого ее рождения было немало.  Еще в 1599 году Борис Годунов выговаривал подданным: "Та новая дорога чищена и мосты мощены худо, пеньё сечено не из коренья, и заломы по дороге великие, и чищена дорога уско, и мосты, которые бы мощены на речках и на ручьях, и в бояраках, вешнюю водою посносило, а на грязях и на болотах мосты испроломались, и выбоина той дороге великие".  Вот так было с Бабиновкой во все времена. Ругали дорогу и царь, и возницы, и каждый проезжий. А все же сибирский путь прослужил не одно столетие.В 2020 году исполось 415 лет с начала строительства Бабиновского тракта.Источники.Р. ПЕЧУРКИНА,. Екатеринбург. «Наука и жизнь», №4, 1999 год Уральский Роанок: тайны опустевшей деревни Растесс. https://nashural.ru/mesta/sverdlovskaya-oblast/rastess/ ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

|