⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

| snegirev Сообщений: 1308 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 38925 | Tina1960 написал: В 1964 году пишет музыку к фильму «Метель» Говоря о «Метели», невозможно не сказать о гениальной музыке Георгия Свиридова, созданной им для фильма. Как вспоминал композитор, писать музыку для кино он начал с подачи своей жены. Его выгнали с должности в Союзе композиторов, нужно было на что-то жить. Свиридов не соглашался с женой, возмущаясь, что она заставляет его писать «ерунду». Тем не менее, жизнь заставила сделать выбор. И именно музыка к «Метели» стала визитной карточкой Георгия Свиридова. Она – настоящее украшение ленты. Из статьи: https://zen.yandex.ru/media/en...5dd7c37d54 |

Лайк (2) |

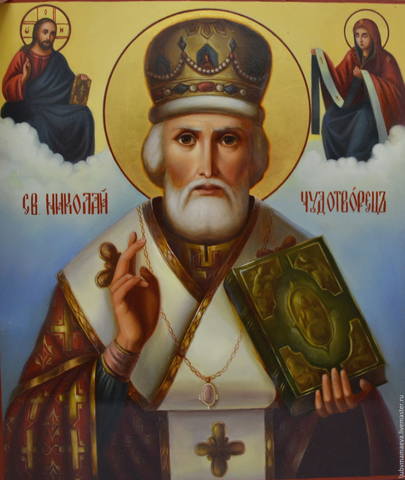

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 19 декабря - день памяти Святителя Николая Чудотворца.  Вряд ли нужно много говорить о том, каким особым почитанием во всей Вселенской Православной Церкви, у всех, кажется, народов, даже нехристианских,пользуется имя Святителя и Чудотворца Николая. Церковь торжественно прославляет великих иерархов — Вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, знаем, какое громадное духовное богатство своих творений эти святители оставили Церкви, которая до сих пор не перестает поучаться богословской истине, богословским знаниям и назиданиям нравственным из их вдохновенных творений. Святитель чудотворец Николай ничего подобного не оставил, не осталось после него, как будто бы, ни особых наставлений, ни богословских трудов. И, однако же, Церковь так торжественно прославляет его, что ему служба, богослужение, как-то даже торжественнее получается, чем этим трем Великим Святителям, и приближается, по своей торжественности, к службе двунадесятых праздников. 19 декабря Церковь благоговейно чтит память Святителя и Чудотворца Николая. Она именует его «скорым помощником, всех предстателя и великим заступником,сущим на земли и в море плавающим, утешением скорбных и сущих в бедах прибежищем».  Святитель Николай родился в городе Патара ( с IVвека Миры) Ликийской области. Ныне это район входит в состав Турции. По происхождению он был ликийцем - представителем древней народности,населявшей эти места с незапамятных времен. Родители его Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным и усердными к Богу. До глубокой старости они не имели детей; в непрестанной горячей молитве они просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу. Молитва их была услышана: Господь даровал им сына, который при святом крещении получил имя Николай, что значит по-гречески – «побеждающий народ». Родители обратили особое внимание на его воспитание и постарались, прежде всего внушить сыну истины христианства и направить его на праведную жизнь. Ликийцы имели собственный алфавит, письменность, язык и культуру,но позже были ассимилированы греками. Интересно, что ликийцы почитали женщин более, чем мужчин и вели свой род по материнской линии. Наследство передавалось дочерям. Гражданские права также определялись матерью. Когда в житии Святителя Николая мы читаем о том, как он помог выдать замуж трех дочерей в конец разорившегося отца, намеревавшегося торговать ими, мы понимаем, что Святитель спас его не только от греха и позора, но и гражданские права будущих внуков этого человека, так как дети блудниц у ликийцев считались незаконнорожденными. Ликийцы были терпеливым и выносливым народом. Климат Ликии был капризным, и с июня, после сбора урожая, ликийцы поднимались в горы, спасаясь от засухи. Позже Ликия, потеряв автономию,вошла в одну из провинций древнеримской империи, а затем стала частью Византии. Такова была историческая и культурная среда будущего Святителя Христова Николая, которого русский народ неизменно воспринимал как своего русского Небесного покровителя. Всеобщее почитание Николая Чудотворца среди русских людей в значительной степени объяснялось его душевными качествами, в которых наши предки находили много сходного с народным русским характером. Святитель открыто, решительно и смело выступал в защиту угнетенных, невинных, заступался за неправедно осуждаемых и гонимых, помогал оставленным всеми и беззащитным. Такое отношение Святителя к людям было особенно близко русскому народу. Почти в каждой православной семье на Руси есть его икона. О степени почитания народом святителя Николая можно судить по тому, что Русская Церковь положила ему по четвергам и каждую неделю особую службу наряду с апостолами. С самых древних лет ни одному угоднику в православной Руси не воздвигалось столько храмов и приделов, как Николаю Чудотворцу. Первый русский князь-христианин, киевский князь Аскольд, был крещен во имя Николая Чудотворца святым Патриархом Фотием более чем за сто лет до Крещения Руси. Над могилой Аскольда в Киеве святая равноапостольная Ольга воздвигла первый в Русской Церкви храм святителя Николая. Святителю Николаю на Руси молятся о воспитании детей, о мире в семье, об избавлении от нищеты и бедности, об отвращении блудных помыслов или посягательств, о паломниках, моряках, путешествующих, об избавлении от узили от смерти, об укреплении и чистоте православной веры. На Западе святой Николай стал прототипом Санта-Клауса, и это неслучайно: ожидание чудесной помощи от доброго святого, зафиксированное в его изображениях «мешком с подарками» – одна из тем европейского Рождества Ожидание чудес и помощи от святого – это вечная тема в отношениях людей и святых, людей и Бога. Именно своими «подарками» святой Николай известен людям, а ведь он хотел стать монахом! Суровый внешне (есть его портретные изображения), святитель Николай обладал сердцем нежным и чутким к беде любого человека, будь он христианин или человек другой веры. Святой Николай спасает людей от смерти, нищеты, позора, разорений, клеветы, плена, казней, гибели в море. Святой Николай помогал не только при своей жизни, но помогает и после смерти – из жизни вечной. Мы подобрали галерею изображений с историями помощи святого Николая.  Святитель Николай спасает трех девиц от позора, тайно, ночью передавая мешочек с деньгами их отцу. В житии говорится, что отец девиц по бедности хотел отдать своих красивых дочерей в наложницы.Святой Николай узнал об этом и подбросил им в дом золото – достойное приданое для каждой невесты. Согласно католическому преданию, мешок, брошенный в окно святителем Николаем, приземлился в чулке, оставленном для просушки перед огнём. Отсюда произошёл обычай вывешивать носки для подарков от Санта-Клауса.  Один добрый человек по имени Дмитрий, живший в Константинополе, любил ходить молиться в церковь святого Николая, находившуюся за городом. Добираться до нее проще было морем. Однажды в пути поднялась сильная буря и опрокинула судно. Выбившись из сил, Дмитрий взывал: «Святой Николай, помоги мне»! Скорый помощник тут же явился ему и чудесным образом «доставил» домой. Спасение Димитрия от потопления. Святитель Николай является покровителем мореплавателей, к которому часто обращаются моряки, которым угрожает потопление или кораблекрушение. Он боролся с язычеством, в частности ему приписывается разрушение храма Артемиды Элевтеры в Мире. Он также ревностно защищал христианскую веру от ересей, прежде всего арианства. Сразу после смерти тело святителя стало мироточить и стало объектом паломничества. Над могилой в VI веке построили базилику, а в начале IX века — поныне существующую церковь Святого Николая. В ней мощи хранились до 1087 года, — до похищения их итальянцами из города Бари. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | Каждую зиму весь мир отмечает день зимнего солнцестояния.  Природа во все времена задавала свои правила игры. Ведь наша жизнь всегда зависела от ее условий. С древних времен люди подстраивали свой образ жизни под капризы погоды: наблюдали за ней, присматривались. А потом выводили важные даты. День, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта - назвали днем зимнего солнцестояния. Астрономы высчитали, что в 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 13:02 по московскому времени. То есть ночь с 20 по 21 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 29 декабря – 245 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси (1775-1849), русского архитектора.  Карл Иванович Росси – русский архитектор итальянского происхождения. Родился в Италии в 1775 г. в семье дворянина и известной балерины, мать потом повторно вышла замуж за балетного танцора. Карлу было 12 лет, когда отчима пригласили работать в Россию. В Петербурге у архитектора В. Бренна он приобрел первые навыки художественной композиции, учился мастерству художника-декоратора. Для продолжения образования его отправили в Италию. После возвращения Росси работал в Москве, Твери, в Петербург вернулся зрелым мастером, но не сразу заслужил признание. Его первой большой работой стала реконструкция Аничкова дворца и вместе с нею перепланировка части центра города. Дебют был блестящим и в 1816 г. его назначают придворным архитектором. Первым проектом в этом звании был Елагинский дворец, он был полностью переделан по его рисункам, вплоть до узоров обивки и мебели во внутреннем интерьере. В 1819-1823 годах был построен Михайловский дворец для брата императора, неблагоустроенный участок он превратил в великолепный ансамбль.  Оформление Дворцовой площади в 1820 г. стало одной из его главнейших работ, площадь стала целостной, теперь рядом с дворцом соседствовали не дома вельмож, а правительственные учреждения, при этом, сохранилось главенствующее значение Зимнего дворца.  Последней блестящей работой был Александринский театр, построенный в 1832 г., где он перепланировал целый район, упорядочил движение, превратив здание театра в ориентир для новых магистралей. Но этот успех не принес благодарности от двора. Интриги недоброжелателей и сложные отношения с Николаем I вынудили его подать в отставку в 1832 г. Творчество оборвалось в самом зените славы, привыкший создавать дворцы, он уже не мог работать с частными заказами. Росси мыслил масштабно, в своих работах старался решать не только художественные задачи, но и развивать инфраструктуру города, для этого иногда приходилось создавать новые кварталы. Он был великолепным декоратором, талант украшать интерьеры распространялся и на фасады возводимых зданий. Это особенно заметно на последних работах – зданиях Сената, Синода, Главного штаба, которые стали образцом синтеза искусства и архитектуры.   Одной из последних построек великого зодчего была колокольня Юрьевского монастыря близ Новгорода (1838-1841).   Весной 1849 г. Росси заболел холерой и 6 (18) апреля скончался. Его похоронили на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге; в первой половине XX в. его прах был перенесён в некрополь Александро-Невской лавры. Росси умер в полном забвении, оставив после себя неповторимый в своей красоте центр Петербурга, которым мы любуемся сегодня. http://www.peterburg.biz/rossi...z6hjM52aP7 http://www.peterburg.biz/rossi-karl-ivanovich.html |

Лайк (1) |

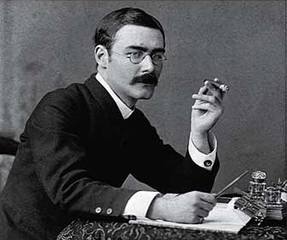

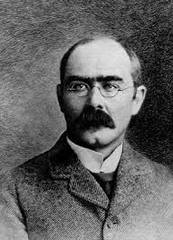

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 30 декабря – 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), английского писателя.  Британский писатель и поэт Редьярд Киплинг на родине получил популярность благодаря рассказам и стихотворениям. Афоризмы, цитаты и высказывания автора не теряют актуальности. Жизнь и творчество писателя также продолжают вызывать интерес – у Киплинга сложилась хоть и интересная, но непростая судьба. Джозеф Редьярд Киплинг((Joseph Rudyard Kipling)) родился 30 декабря 1865 года в Бомбее. Имя, как полагают, дано мальчику в честь одноименного озера, где познакомились его мама и папа. Его отец был крупным специалистом по истории индийского искусства, мать происходила из известной лондонской семьи; оба деда были методистскими священниками.  Ранние годы в атмосфере экзотических видов Индии были для ребенка счастливыми. Но когда ему исполнилось 5 лет, Редьярда с сестрой, которой на тот момент было 3 года, отправили учиться в Англию. Следующие 6 лет Киплинг проживал в частном пансионе. Свободолюбивый пятилетний Редьярд был шокирован строгими порядками частного пансиона в Саутси. Мадам Роза, хозяйка учебного заведения, жестоко пресекала любые шалости. Многочисленные наказания сделали 6 лет, проведенные в пансионе, невыносимыми для будущего писателя и стали причиной бессонницы, которая мучила писателя до конца его дней. Этому периоду жизни писателя посвящен рассказ «Мэ-э, паршивая овца». Известие о болезни мальчика заставило его мать приехать в Англию. Увидев своими глазами условия, в которых проживали дети, Алиса немедленно забрала Редьярда и Трикс из школы. Женщина забрала детей обратно в Индию, но дома Киплинг был недолго. В учебном заведении царила атмосфера муштры и насилия. Мальчику досаждали и невежественные учителя, и ученики, среди которых встречались грубые и примитивные юноши. Редьярд много читал, в возрасте 12 лет он носил очки и был маленького роста. Пребывание в «Вествард-Хо» стало для будущего писателя сложным испытанием, но ничто не сломало юношу как личность. За 5 лет он притерпелся и даже «вошел во вкус» грубых розыгрышей. Тем не менее учеба в Девонском училище позволила мальчику познакомиться с другом его отца Кормеллом Прайсом, который обнаружил у Редьярда талант к писательскому делу и всячески способствовал углублению его знаний о литературе. Подросток полностью уверовал в необходимость уроков подчинения, что позволило ему сохранить самоуважение. Киплинг признал жесткое воспитание целесообразным, а идея закона как условной системы запретов и разрешений овладела сознанием Киплинга. Время пребывания в училище во многом определило взгляды и принципы Киплинга. Его личность сформировалась рано, как и идеалы юноши. Позже о годах, проведённых в училище, Киплинг напишет автобиографическое произведение «Сталки и компания». Из-за плохого зрения Редьярд не продолжил военную карьеру. Он покинул «Вествард-Хо» недоучившись, а поскольку училище не выдавало дипломов для поступления в Оксфорд или Кембридж, образование Редьярда на этом закончилось.  Киплинг с отцом. Под впечатлением от рассказов, написанных сыном в училище, отец находит ему работу журналиста в редакции «Гражданской и военной газеты» (Civil and Military Gazette), выходившей в Лахоре (Британская Индия, ныне Пакистан). В октябре 1882 года Киплинг возвращается в Индию и принимается за работу журналиста. В свободное время он пишет короткие рассказы и стихи, которые затем публикуются газетой наряду с репортажами. Работа репортёра помогает ему лучше понять различные стороны колониальной жизни страны. Первые продажи его произведений начинаются в 1883 году. Вскоре газета «Pioner», выпускаемая в Аллахабаде, предложила молодому журналисту написать серию очерков о путешествиях в разные страны. Киплинг с огромным интересом исследовал быт народов Азии и Америки. Яркие впечатления, получаемые от знакомства с различными культурами, воплотились в шести книгах, изданных в 1888-1889 годах. Литературный мир принял молодого автора с воодушевлением, а критики отметили самобытность его слога.  Объехав Англию в 1889 году, он направился в Китай, посетил Бирму и Японию, совершил путешествие по Северной Америке, а затем вернулся в Лондон, где работал над новыми произведениями и участвовал в литературной жизни столицы. ондон хорошо принял автора «Библиотеки Индийской железной дороги». А в 1890 году публикуется его роман «Свет погас», который не получил одобрения британских критиков. Работая над вторым романом под названием «Наулакха», Киплинг познакомился с Уолкоттом Бейлстиром, издателем из Америки. Молодые люди стали близкими друзьями и соавторами повести. Вскоре Бейлстира не стало – его жизнь унес тиф. Редьярд женился на сестре покойного друга Каролине и переехал в Вермонт. Во время медового месяца банк, в котором у Киплинга были сбережения, обанкротился. Денег у четы осталось лишь на то, чтобы добраться до Вермонта (США), где жили родственники Бейлстир. Следующие четыре года они проживают здесь. В первое время молодожены снимали небольшое жилье. Но вскоре после рождения дочери Джозефины, когда втроем в помещении стало тесно, семья купила землю, выстроив и обустроив на ней дом. Вторая дочь Элси родилась уже в этом доме. Тут семья жила четыре года.После скандала в 1896 году семья возвращается в Англию, где рождается третий ребенок – сын Джон. Редьярд был любящим отцом, даже сказки, в которых так много душевного тепла, Киплинг сочинял для детей.  В это время писатель вновь начинает писать для детей; в 1894—1895 годах выходят знаменитые «Книга джунглей» (The Jungle Book) и «Вторая книга джунглей» (The Second Jungle Book). Опубликованы также стихотворные сборники «Семь морей» (The Seven Seas) и «Белые тезисы» (The white thesis). В 1897 году выходит повесть «Отважные мореплаватели» (Captains Courageous). В 1899 году, во время визита в США, от воспаления лёгких умирает его старшая дочь Джозефина, что стало огромным ударом для писателя. В 1899 году он проводит несколько месяцев в Южной Африке, где знакомится с Сесилом Родсом, символом британского империализма. Выходит роман «Ким» (Kim), который считается одним из лучших романов писателя. В Африке он начинает подбирать материал для новой детской книги, которая выходит в 1902 году под названием Just So Stories (в русском переводе — «Просто сказки»). В этом же году он покупает загородный дом в графстве Сассекс (Англия), где остаётся до конца жизни. Здесь он пишет свои знаменитые книги «Пак с Холмов» (Puck of Pook’s Hill) и «Награды и феи» (Rewards and Fairies) — сказки Старой Англии, объединённые рассказчиком — эльфом Паком, взятым из пьес Шекспира. Одновременно с литературной деятельностью Киплинг начинает активную политическую деятельность. Он пишет о грозящей войне с Германией, выступает в поддержку консерваторов и против феминизма. Во время Первой Мировой войны литературная деятельность становится всё менее насыщенной. Ещё одним ударом для писателя стала гибель старшего сына Джона в Первую мировую войну в 1915 году.  Он погиб во время битвы при Лосе (англ.)русск. 27 сентября 1915 года, находясь в составе батальона ирландских гвардейцев. Тело Джона Киплинга так и не было обнаружено. Киплинг, вместе с женой работавший в военное время в Красном Кресте, потратил 4 года, пытаясь выяснить, что же случилось с сыном: у него все время теплилась надежда, что, возможно, сын попал в немецкий плен. Об этих событиях снят фильм «Мой мальчик Джек». Из трёх детей Киплинга только Элси прожила долгую жизнь: умерла в возрасте 80 лет. Женщина, фото которой есть в Интернете, на протяжении жизни старалась сохранить традиции мужа и отца. После смерти Элси завещала свою собственность Национальному фонду.  Каролина Киплинг. В 1919 году вышло "Полное собрание стихотворений Редьярда Киплинга", переизданное в 1921, 1927, 1933 годах. В 1922 году Киплинг стал ректором университета Святого Андрея.  Ещё с 1915 года писатель страдал от гастрита, но впоследствии оказалось, что диагноз поставлен неверно – в действительности Киплинг мучился язвой. Писатель скончался в Лондоне 18 января 1936 года, менее чем через неделю после операции,от развившегося после операции перитонита. Тело Редьярда кремировали, а прах расположен в Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве, рядом с Чарльзом Диккенсом и Томасом Харди. В 1937 году посмертно вышла автобиография Киплинга "Немного о себе. Для моих друзей — знакомых и незнакомых". Удивительный успех писателя сравним разве что со всеобщим любимцем Диккенсом. Популярность Киплинга объясняется мерой и характером его новаторства. Он вошел в литературный мир как раз в тот момент, когда эта сфера нуждалась в обновлении, росла необходимость в новых героях и интересных идеях. Творчество писателя и поэта было отмечено различными наградами, от многих из которых он часто отказывался, предпочитая оставаться независимым. В 1899 году он отказался от ордена Бани второй степени, в 1903 году — от рыцарского звания и орденов Святого Михаила и Святого Георгия, в 1921 и 1924 годах — от ордена Почета. В 1907 году Киплинг стал первым англичанином, получившим Нобелевскую премию по литературе. Почетный доктор Кембриджского университета (1908), Эдинбургского университета (1920), Сорбонны (1921) и Страсбургского университета (1921). В 1924 году он получил почетную степень доктора философии Афинского университета. С 1886 года Киплинг был членом масонской ложи. С 1897 года — почетный член лондонского клуба "Атенеум".  Библиография 1888 – «Простые рассказы с гор» 1888 – «Три солдата» 1888 – «Крошка Вилли Винки» 1893 – «Белый котик» 1894 – «Книга джунглей» 1895 – «Вторая книга джунглей» 1896 – «Отважные капитаны» 1896 – «Семь морей» 1896 – «Белые тезисы» 1898 – «Труды дня» 1899 – «Сталки и К» 1899 – «Бремя белого человека» 1903 – «Пять наций» 1901 – «Ким» 1904 – «Пути и открытия» 1906 – «Пак с холма Пука» 1909 –«Действие и противодействие» 1910 – «Награды и Феи» 1910 – стихотворение «Заповедь» («Владей собой среди толпы смятенной») 1918 – «Гефсиманский сад» 1919 – «Серые глаза рассвет» 1923 – «Ирландские гвардейцы во время Великой войны» 1932 – «Ограничение и обновление» 1937 – «Немного о себе» Экранизации «Крошка Вилли Винки» (Wee Willie Winkie) — реж. Джон Форд (США, 1937) Маленький погонщик слонов(Elephant Boy) — реж. Роберт Флаэрти, Золтан Корда (Великобритания, 1942) «Отважные капитаны» (Captains Courageous) — реж. Виктор Флеминг (США, 1937) «Ганга Дин» (Gunga Din) — реж. Джордж Стивенс (США, 1939) Книга джунглей (Rudyard Kipling’s Jungle Book) реж. Золтан Корда(США, Великобритания, 1942) «Ким» (Kim) — реж. Виктор Сэвилл (США, 1950) Рикки-Тикки-Тави (мультфильм) (СССР, 1965) Книга джунглей (мультфильм) (The Jungle Book) — реж. Wolfgang Reitherman «Walt Disney Productions»(США, 1967) «Человек, который хотел быть королём» (The Man Who Would Be King) — реж. Джон Хьюстон (США-Великобритания, 1975) Белый морской котик (мультфильм) (The White Seal) — реж. Чак Джонс (США, 1975) Рикки-Тикки-Тави (мультфильм) (Rikki-Tikki-Tavi) — реж. Чак Джонс (США, 1975) «Рикки-Тикки-Тави» — реж. Александр Згуриди (СССР—Индия, 1975) Братья Маугли (мультфильм) (Mowgli’s Brothers) — реж. Чак Джонс (США, 1976) «Ким» (Kim) — реж. Джон Ховард Дейвис (Великобритания, 1984) Книга джунглей (аниме-сериал, 52 серии) (ジャングルブック 少年モーグリ Jungle Book: Shounen Mowgli) — реж. Фумио Курокава (Япония (TV Tokyo) 1989—1990) «Книга джунглей» (The Jungle Book) — реж. Стивен Соммерс (США, 1994) Книга джунглей: история Маугли (The Jungle Book: Mowgli’s Story) — реж. Ник Марк (США, 1998) «Книга джунглей» (The Jungle Book) — реж. Джон Фавро (США, 2016) В советской мультипликации. 1936 — Слонёнок — чёрно-белый 1936 — Отважный моряк — чёрно-белый 1938 — Почему у носорога шкура в складках — чёрно-белый 1965 — Рикки-тикки-тави  1967 — Слонёнок 1967—1971 — Маугли  1968 — Кот, который гулял сам по себе 1981 — Ёжик плюс черепаха 1984 — Как было написано первое письмо 1988 — Кошка, которая гуляла сама по себе |

Лайк (2) |

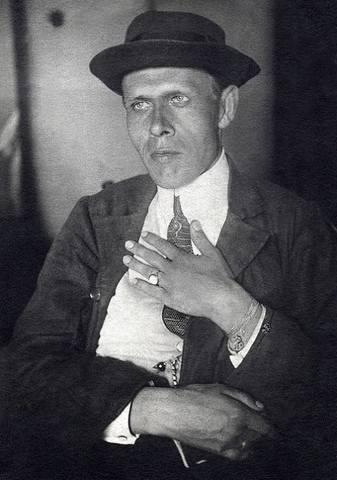

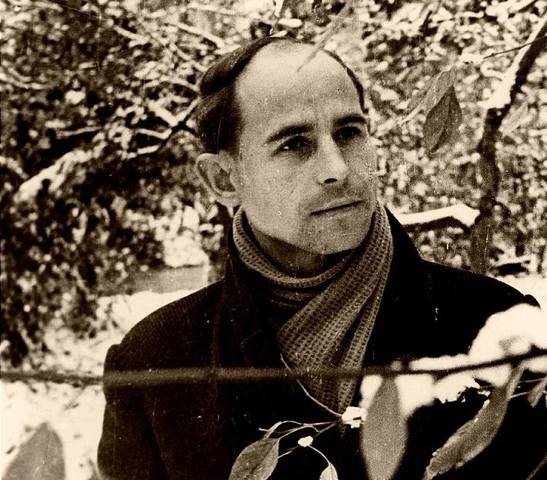

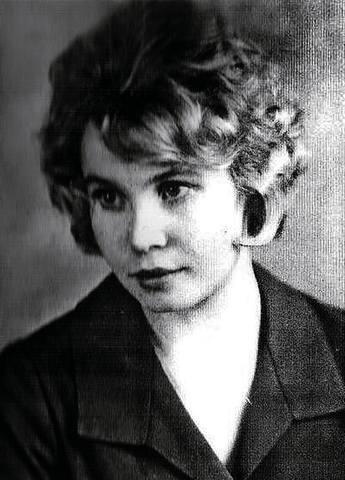

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 30 декабря – 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачев) (1905-1942), детского писателя и поэта.  Даниил Иванович Хармс – талантливый поэт, член творческого объединения «ОБЭРИУ», но прежде всего Хармс ассоциируется у читателей как автор детской литературы. Он подарил девочкам и мальчикам стихотворения и рассказы, которые, пройдя многие годы, стали бессмертными. К таким произведениям относятся «Удивительная кошка», «Врун», «Очень страшная история», «Во-первых и во-вторых», «Из дома вышел человек», «Старуха» и т.д. Даниил Хармс родился 30 декабря (17 декабря по старому стилю) 1905 года, в Санкт-Петербурге. Отец Д. И. Хармса, Иван Павлович Ювачев, происходил из семьи дворцового полотера. Проходил службу на Черноморском флоте в звании мичмана.  Вступил в народовольческий кружок, в 1884 году был арестован и приговорен к смертной казни, которая была заменена 15-летней каторгой. После четырех лет, проведенных в Шлиссельбургской крепости, И. П. Ювачев стал глубоко религиозным человеком и отошел от революционных взглядов. На каторге заведовал метеостанцией, затем проводил научные изыскания в качестве капитана парохода, составил карту западного берега острова. А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» описал знакомство с И. П. Ювачевым, «человеком замечательно трудолюбивым и добрым» и вывел его в образе революционера в «Рассказе неизвестного человека». К началу XX века И. П. Ювачев был восстановлен в гражданских правах, получил работу ревизора в Государственном управлении сберегательных касс Санкт-Петербурга. И. П. Ювачев стал автором мемуаров и мистических сочинений «Восемь лет на Сахалине» (1901), «Шлиссельбургская крепость» (1907), «Между миром и монастырем» (1903), «Тайны Царства Небесного» (1910). По свидетельству М. И. Фейнберг, Д. Хармс говорил: «Мой отец сначала был революционером, потом — сумасшедшим, потом — богословом». В 1903 году его женой стала Надежда Ивановна Колюбакина((потомок древнего немецкого рода Ференсбахов), в то время заведующая прачечной в благотворительном «Убежище принцессы Ольденбургской» для женщин, освободившихся из тюрьмы. (Позже Н. И. Колюбакина стала заведовать всем убежищем.)  По воспоминаниям второй жены Д. И. Хармса, М. В. Малич, у И. П. Ювачева перед рождением сына состоялся телефонный разговор с женой: «Будь осторожнее, роды уже близко. Ты разрешишься 30 декабря. И родится мальчик. Назовем его Даниилом». Жена что-то возражала. Но он ее оборвал: «Никаких разговоров! Он будет Даниил. Я сказал». Позже у Даниила появились две сестры, Елизавета и Наталья (умершая в детстве).  Хармс рос способным, усидчивым ребенком, рано научился читать. В 1910 году в одном из писем мужу Н. И. Колюбакина писала: «Данилка страшно увлекается опять книгами и даже просит меня ничего ему на именины не дарить, кроме книг». В 1915 году Д. Хармс стал учеником Главного немецкого училища святого Петра (Петришуле), а с осени 1922 года начал учиться во 2-й Детскосельской единой трудовой школе, директором которой была его тетя Наталья Ивановна Колюбакина. В это время Д. Хармс начиняет сочинять стихи. Тогда же у Даниила Ювачева появился псевдоним Хармс, который позже он приписал ручкой в паспорте в качестве второй фамилии. Продолжить образование в институте Даниилу Хармсу мешало дворянское происхождение (со стороны матери). Он стал студентом Первого Ленинградского электротехникума. Часто выступал с чтением чужих и своих стихов. На одном из вечеров был арестован за чтение стихов Гумилева со своим вступительным словом, но вскоре выпущен. В его список чтеца «Стихотворения, наизустные мною» входили В. В. Каменский, И. Северянин, А. А. Блок, Н. С. Гумилев, В. В. Маяковский, В. Хлебников, А. В. Туфанов и др. Особенно интересовал его «заумный язык», созданный В. Хлебниковым, авангардное искусство, в частности, футуризм.  Авангардное поведение Хармса проявлялось в необычной манере одеваться, носить цилиндр, прогулках с раскрашенным лицом. «Люблю курить трубку. Люблю петь. Люблю голым лежать в жаркий день на солнце возле воды, но чтобы вокруг меня было много приятных людей, в том числе много интересных женщин. Люблю маленьких гладкошерстных собак. Люблю хороший юмор. Люблю нелепое». Примерно в 1921—1922 году Даниил Ювачёв выбирает себе псевдоним «Хармс».  В 1925 году женой Д. И. Хармса стала Эстер Русакова, брак с которой продлился до 1932 года. Хармс посвятил ей множество стихотворений, написанных с 1925 по 1932 год. Почти через год после окончательного разрыва, в декабре 1930 года, он написал драматическую поэму «Гвидон» и посвятил его Эстер. Хармс был официально женат два раза, и бесчисленное количество раз вступал в любовные связи с разными женщинами. У него были романы с женами друзей, он заводил интрижки с прислугой, вообще, секс не был для него даже поводом как следует познакомиться. Но ожог, оставленной первой любовью, первой женой – Эстер, болел на его сердце долго. Он много лет потратил на то, чтобы справиться с этой страстью, которая разрушала его жизнь. Эстер Русакова была арестована вместе с семьёй в 1936 году по обвинению в троцкистских симпатиях и осуждена на 5 лет лагерей на Колыме, где погибла в 1938 году (по официальным сведениям умерла в 1943 году). Её брат, осуждённый одновременно с ней, — композитор Поль Марсель (Павел Русаков-Иоселевич), автор эстрадного шлягера «Дружба» (Когда простым и нежным взором…, 1934). Её сестра Блюма Иоселевич (Любовь Русакова) стала женой революционера Виктора Кибальчича. В июле 1934 года он женился на Марине Владимировне Малич, чья бабушка в замужестве стала княгиней Голицыной.  Марина Дурново, урожденная Малич. Марина Владимировна Малич стала женой Хармса в 1934 году. Второй брак писателя тоже нельзя было назвать безупречно счастливым. Дело было не только в постоянной нищете, но и в не менее постоянных поводах для ревности, которые Хармс давал своей жене. Малич несколько раз пыталась уйти от мужа, но в итоге оставалась с ним до дня его ареста. После гибели Даниила Ивановича, его жене удалось эвакуироваться из блокадного Ленинграда на Северный Кавказ.В Пятигорске она встретила немца, вместе с ним уехала в Германию. В своих воспоминаниях она описала тот 1942-й год: «Я подумала: «Жить в России я больше не хочу…» На меня нахлынула страшная ненависть к русским, ко всему советскому. Вся моя жизнь была скомкана, растоптана. Мне надоело это русское хамьё, попрание человека. И я сказала себе: «Все равно как будет, так будет…» После 1945-го на короткое время поселилась у матери во Франции, в Ницце. Там от её мужа, отчима Михаила Вышеславцева, родила ребёнка. Перебралась в Венесуэлу, там вышла замуж за Юрия Дурново. Держала в Каракасе книжный магазин. Умерла в возрасте 93 лет. Всё, что ей удалось взять с собой из России – это любимая Библия Даниила Хармса, на немецком языке. В 1926 году Д. И. Хармс был принят в Союз поэтов и почти одновременно отчислен из электротехникума за «слабую посещаемость» и «неактивность в общественных работах». Много времени уделял самообразованию, читал М. Горького, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна, К. Гамсуна, книги на немецком языке, труды по литературоведению, философии и педагогике.  На большинстве портретов Даниил Иванович запечатлен с табачной трубкой, так как в жизни одаренный поэт практически не выпускал ее изо рта и иногда курил прямо на ходу. Современники говаривали, что одевался Ювачев странно. Хармс не расхаживал по модным бутикам, а заказывал одежду у портного. К этому времени Д. Хармс уже вплотную занялся литературной деятельностью. В 1927 году в Ленинграде возникает новое литературное сообщество, которое называется «ОБЭРИУ» («Объединение реального искусства»). Так же как когда-то Маяковский с другими футуристами призывал сбросить с парохода современности Достоевского и Пушкина, «чинари» отказывались от консервативных форм искусства, пропагандируя оригинальные методы изображения действительности, гротеск и поэтику абсурда.  Они не только читали стихотворения, но и устраивали танцевальные вечера, на которых пришедшие отплясывали фокстрот. Помимо Хармса, в этом кружке состояли Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев и другие литературные деятели. В конце 1927 года благодаря Маршаку, Олейникову и Житкову, Даниил Хармс и его соратники начинают сочинять стихотворения для детей. Любимыми писателями Хармса были Козьма Прутков и австриец Густав Майринк. Первого уважал за мастерскую литературную мистификацию (фактически то же юродство, осуществлявшееся под этим «именем» группой литераторов под предводительством Алексея поэта Толстого). Второго – за отлично прописанного Голема, в котором он видел собирательный образ советского человека. Труды Даниила Ивановича можно было увидеть в популярных изданиях «Еж», «Чиж» и «Сверчок». Причем Ювачев, помимо стихотворений, публиковал и рассказы, рисовал карикатуры и головоломки, которые разгадывали как дети, так и их родители. Не сказать, что подобный род занятий приносил Хармсу невиданное удовольствие: Даниил Иванович недолюбливал детей, но детская литература была для талантливого писателя единственным источником дохода. К тому же Ювачев подходил к своей работе основательно и старался скрупулезно прорабатывать абсолютно каждое произведение, в отличие от своего приятеля Введенского, который, по мнению некоторых исследователей, любил халтурить и относился к своим обязанностям крайне безответственно.  Хармсу удалось завоевать популярность среди маленьких мальчиков и девочек, которым мамы и папы, бабушки и дедушки прочитывали стихотворения о кошках, не захотевших отведать винегрета из лука и картошки, про пузатый самовар и про веселого старичка, который страсть как боялся пауков. Удивительно, но даже автор безобидных произведений для ребят подвергался гонению со стороны властей, которые считали некоторые труды Ювачева непарадными. Таким образом, иллюстрированная книжка «Озорная пробка» не прошла цензуру и находилась «под занавесом» целых десять лет, с 1951 по 1961 годы. Дошло до того, что в декабре 1931 года Хармс и его товарищи были арестованы за пропаганду антисоветской литературы: Даниила Ивановича и Введенского выслали в Курск.  При аресте ОГПУ в 1931-м никто из тогдашней творческой интеллигенции не решился вступиться за Хармса (и обэриутов). Хлопотал лишь его отец, старый политкаторжанин и сотрудник Красного Креста, уже глубокий старик (71 год). Власти пошли на встречу «видной жертве царского режима», и заменили его сыну (а заодно и другим писателям-подельникам) 3 года лагерей на ссылку. Причины этого ареста сегодня принято произносить скороговоркой – «за вредительство в детской литературе». Но забывают дорассказать, что к моменту задержания обэриутов в ОГПУ на них лежало 7 доносов – 5 от до сих пор неназванных «советских писателей» (только предположения – кто-то из ЛЕФовцев), один от какого-то литкритика и один – коллективное письмо студентов ЛГУ. Чашу же терпения чекистов переполнил донос от соседей одного из членов ОБЭРИУТа: в его квартире Хармс и соратники в декабре 1931-го громко распевали «Боже, Царя храни!», а также провозглашали тосты в память Его Величества Государя Императора Николая Александровича. В августе 1941 в осаждённом немцами Ленинграде на него пишет донос Антонина Оранжиреева (урожденная Розен), лучшая подруга поэтессы Анны Ахматовой. В один из вечеров на встрече с друзьями (где была и Оранжиреева) Хармс, по законам военного времени, наговорил на расстрел. В доносе, в частности, передавались слова Хармса: «Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден или умрёт голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камня на камне. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя. Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют; но форму я не надену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боёв с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в них из этого же пулемета». Оранжиреева резюмирует: «Ювачев-Хармс ненавидит Советское правительство и с нетерпением ждет смены Сов. правительства, заявляя: Для меня приятней находиться у немцев в концлагерях, чем жить при Советской власти». Следствие вяло идёт пару недель: у арестованного справка о шизофрении, даже по законам военного времени с дурака нечего взять, кроме анализов. Хармса для проформы свозили на «анализы» (на психиатрическую экспертизу), где врачи ещё раз подтвердили – «шизофреник». Вызвали ещё раз Оранжирееву для уточнения показаний, может вспомнит что-то важное, уже не относящееся к делу Хармса, про сообщников, к примеру (в тот момент она работала переводчицей в Военно-Морской академии). В кабинете следователя она рассказала почти то же самое, что в доносе, с небольшими добавлениями. Мне известно, что Ювачев-Хармс, будучи антисоветски настроен, после нападения фашистской Германии на Советский Союз систематически проводил среди своего окружения контрреволюционную пораженческую агитацию и распространял антисоветские провокационные измышления. Ювачев-Хармс в кругу своих знакомых доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно и неминуемо. Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране. Характеризуя положение на фронте, Ювачев-Хармс заявлял, что Ленинград весь минирован, посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Скоро от Ленинграда останутся одни камни, и если будут в городе уличные бои, то Хармс перейдет на сторону немцев и будет бить большевиков. Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтоб в стране хорошо жилось, необходимо уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами. Ювачев-Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и др., говоря, что если бы они были, они спасли бы Россию от большевиков. Других конкретных высказываний в антисоветском духе Ювачева-Хармса я теперь не помню" Хармса определяют в тюремный дурдом, и дожидаются, когда его можно будет отправить на излечение на «большую землю», предположительно – в Новосибирск или Казань (по иронии судьбы в Казани похоронен его друг поэт Введенский). Но в военное время психбольной – груз не первой очерёдности. Пересылка всё оттягивается и оттягивается. А в Ленинграде в это время один из самых суровых периодов блокады. Психбольным положено всего 150 гр. хлеба в день.  2 февраля 1942 г. Хармс умирает от истощения в тюремной психушке. Дело Хармса было еще раз рассмотрено в 1960 году по ходатайству его сестры. Спустя 15 лет после его смерти он был признан невиновным.  *** Иван Иваныч Самовар Был пузатый самовар, Трехведёрный самовар. В нем качался кипяток, Пыхал паром кипяток, Разъярённый кипяток; Лился в чашку через кран, Через дырку прямо в кран, Прямо в чашку через кран. *** Над косточкой сидит бульдог, Привязанный к столбу. Подходит таксик маленький, С морщинками на лбу. "Послушайте, бульдог, бульдог!- Сказал незваный гость.- Позвольте мне, бульдог, бульдог, Докушать эту кость". Рычит бульдог на таксика: "Не дам вам ничего!" Бежит бульдог за таксиком, А таксик от него. *** Иван Тапорыжкин пошел на охоту, С ним пудель пошел, перепрыгнув забор, Иван, как бревно провалился в болото, А пудель в реке утонул, как топор. Иван Тапорыжкин пошел на охоту, С ним пудель вприпрыжку пошел, как топор. Иван повалился бревном на болото, А пудель в реке перепрыгнул забор. Иван Тапорыжкин пошел на охоту, С ним пудель в реке провалился в забор. Иван как бревно перепрыгнул болото, А пудель вприпрыжку попал на топор. *** Несчастная кошка порезала лапу - Сидит, и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу Воздушные шарики надо купить! И сразу столпился народ на дороге - Шумит, и кричит, и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, Отчасти по воздуху плавно летит! *** «Господи, среди бела дня Накатила на меня лень. Разреши мне лечь и заснуть Господи, И пока я сплю накачай меня Господи Силою твоей. Многое знать хочу, Но не книги и не люди скажут мне это. Только ты просвети меня Господи Путем стихов моих. Разбуди мня сильного к битве со смыслами, быстрого к управлению слов и прилежного к восхвалению имени Бога во веки веков». |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | ООН провозгласила 2021 год — ГОДОМ МИРА И ДОВЕРИЯ Всемирной столицей книги 2021 года объявлен город ТБИЛИСИ (Грузия). Культурными столицами Европы в 2021 году станут Тимишоара (Румыния), Элефсис (Греция) и Нови-Сад (Сербия) В 2021 году в России будет широко праздноваться 60-летие ПОЛЕТА В КОСМОС Ю. ГАГАРИНА. 1 января День памяти былинного богатыря ИЛЬИ МУРОМЦА, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев – защитников Отечества.  Согласно общепринятой версии, Илья Муромец родился в деревне Карачарово, неподалёку от Мурома (Владимирская область). Некоторые историки XIX века высказывали предположение, что его малой родиной мог быть Карачев (Брянская область) и расположенный не так далеко от него город Моровийск на Черниговщине (современное село Моровск Козелецкого района Черниговской области). Данное заключение основывается на возможности происхождения в народном эпосе образа Ильи Муромца от преподобного киевского инока Илии Печерского, а также на том, что в первых упоминаниях о богатыре на территории южной Руси, его называли не Муромцем, а Моровлином, Муравлениным. Однако, Моровийск, несмотря на близость к Киеву, впервые упомнянут в XII веке и был весьма невелик, тогда как Муром, впервые упомянутый под 862 годом, в период жизни Илии Печерского был относительно крупным городом. Кроме того, обсуждая это предположение, А. И. Соболевский отмечает, что Муром был известен в Киеве под искажённым названием Моров, что могло привести к упоминанию Ильи Муромца как «Моровца» в южнорусском фольклоре. Илья Муромец как Илиас и царский сын упоминается в XIII веке в норвежской «Саге о Тидреке Бернском» (Þiðreks saga) и в немецкой поэме «Ортнит».  Былинная биография. Большое число сюжетов, посвящённых Илье Муромцу, даёт возможность представить в более или менее цельном виде биографию этого богатыря (как представлялась она сказителям). Илья Муромец фигурирует в киевском цикле былин: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с Жидовином». В былине «Святогор и Илья Муромец» рассказывается, как Илья Муромец учился у Святогора; и умирая, Святогор дунул в него духом богатырским, отчего силы в Илье прибавилось, и отдал свой меч-кладенец. Согласно былине «Исцеление Ильи Муромца», этот богатырь до 33 лет «не владел» руками и ногами, а затем получил чудесное исцеление от волхвов (или калик перехожих). Калики, придя в дом к Илье, когда никого, кроме него, не было, просят его встать и принести им воды. Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу тридцать лет на седалище». Они повторно просят Илью встать и принести им воды. После этого Илья встаёт, идёт к водоносу и приносит воду. Старцы же велят Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел, после второго питья ощущает в себе непомерную силу, и ему дают выпить третий раз, чтобы уменьшить её. После старцы говорят Илье, что он должен идти на службу к князю Владимиру. При этом они упоминают, что по дороге в Киев есть неподъёмный камень с надписью, который Илья тоже должен посетить. Илья прощается со своими родителями и отправляется «к стольному граду ко Киеву» и приходит сначала «к тому камени неподвижному». На камне был написан призыв к Илье сдвинуть камень с места. Там он найдёт коня богатырского, оружие и доспехи. Илья отодвинул камень и нашёл там всё, что было написано. Коню он сказал: «Ай же ты, конь богатырский! Служи-ка ты верою-правдою мне». После этого Илья скачет к князю Владимиру. Прообразом былинного персонажа часть исследователей считает исторического персонажа, силача по прозванию «Чоботок», родом из Мурома, принявшего монашество в Киево-Печерской лавре с именем Илия, и причисленного в 1643 году к лику святых православной церкви как «преподобный Илия Муромец» Предки наши XVI — начала XIX вв. не сомневались в том, что Илья Муромец — реальная историческая личность — воин, который много лет состоял в дружине киевского князя Владимира — был «первый богатырь во Киеве», не знавший поражений. Хотя русские летописи не упоминают его имени, зато он является главным действующим лицом не только наших былин, но и германских эпических поэм XIII в., основанных на более ранних сказаниях. В них он представлен могучим витязем княжеского рода — Ильей Русским.  Достоверных сведений о житии этого святого сохранилось крайне мало. Предполагают, что родился Илья около 1143 года в селе Карачарово под Муромом во Владимирской области в семье крестьянина Ивана, Тимофеева сына и его жены Евфросиньи, дочери Якова. В детстве и юности страдал параличом, однако не роптал на судьбу, не жаловался, только молился со смирением. А горевал Илья лишь о том, что если б был он здоров, то «не давал бы родную Русь в обиду врагам да разбойникам». Вот и услышал Господь его чистую молитву. До пострига Илья состоял в княжеской дружине. Почивающие в Антониевых пещерах мощи преп. Илии показывают, что для своего времени он действительно обладал весьма внушительными размерами и был на голову выше человека среднего роста. Прославился Илья Муромец многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы с врагами Отечества, защиты русских людей и восстановления справедливости. А обиды тогда было от кого терпеть: в степях рыскало «Идолище поганое» (так называли печенегов), леса облюбовали соловьи-разбойники, с хазарской стороны грозил «Жидовин проклятый»… Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кротости Ильи Муромца (он никогда не превозносил себя!), величавом спокойствии и мире душевном: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Мое богатство — сила богатырская, мое дело — Руси служить, от врагов ее оборонять». Скончался святой богатырь около 1188 года, примерно на 45-м году жизни. В документальном источнике имя этого известного героя впервые упомянуто в 1574 г. Посланник римского императора Эрих Лассота, посетивший Киев в 1594 г., оставил описание гробницы Ильи Муромца, находившейся в богатырском приделе Софийского собора.О преподобном Илии известно, что он скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви - три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом (конец XVII - XIX вв.) этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трёхперстного сложения. Для многих современных людей бывает откровением тот факт, что популярный герой эпоса является святым Русской Православной Церкви. Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 г. в числе еще 69-ти угодников Киево-Печерской лавры. Память святого богатыря совершается 1 января по новому стилю. Святому Илье Муромцу не было составлено канонического жития, зато существует его эпическая биография от рождения и исцеления до кончины. Ему посвящено самое большое количество былин во всем русском фольклоре. Насчитывается около тринадцати самостоятельных сюжетов о славном Илье в классическом эпосе. |

Лайк (2) |

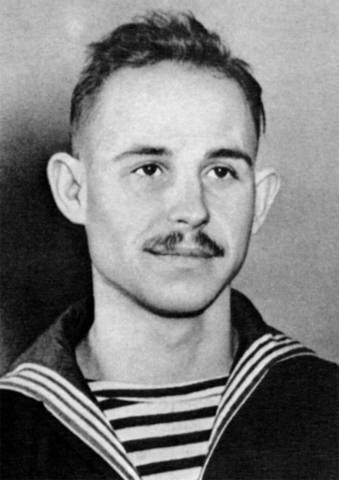

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 3 января 85 лет со дня рождения со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936—1971).  «Я ухожу до времени и срока, как мне судьба постылая велит…» Николай Рубцов написал эти стихи, не зная, что ему очень рано придется покинуть мир. В 35 лет, когда жизнь только начиналась, поэт нелепо и бессмысленно погиб. Но за короткий отрезок отпущенного ему времени он успел написать стихи, которые и сегодня, почти 50 лет спустя, читают и перечитывают поклонники творчества поэта. Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в селе Емецке Холмогорского района Северного края (ныне Архангельской области).  В 1937 году переехал вместе со своей многочисленной семьёй в Няндому. В 1939—1940 годах отец Рубцова Михаил Андрианович работал начальником Няндомского горпо. В январе 1941 года Михаил Рубцов выбыл из Няндомы в Вологодский горком партии. В Вологде Рубцовых застала война. Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи... Мать моя здесь похоронена В детские годы мои. Летом 1942 года умерли мать и младшая сестра Рубцова, отец был на фронте, и детей распределили в интернаты. Тем же летом 6-летний Николай написал своё первое стихотворение. Николай и его брат вначале попали в Красовский детский дом, а с октября 1943 года и до июня 1950 года Николай жил и учился в детском доме в селе Никольском Тотемского района Вологодской области, где он окончил семь классов школы (сейчас в этом здании находится Дом-музей Н. М. Рубцова). В этом же селе впоследствии родилась его дочь Елена в фактическом браке с Генриеттой Михайловной Меньшиковой. В автобиографии, написанной при поступлении в Тралфлот в 1952 году, Николай писал, что отец ушёл на фронт и погиб в 1941 году. Но на самом деле Михаил Адрианович Рубцов (1899—1962) выжил, после ранения в 1944 году вернулся в Вологду. Отец вернулся, но детей забирать не стал. К тому времени у него уже была другая семья.  С 1950 года по 1952 год Рубцов учился в Тотемском лесотехническом техникуме. С 1952 года по 1953 год работал кочегаром в архангельском траловом флоте треста «Севрыба», с августа 1953 года по январь 1955 года учился на маркшейдерском отделении в горно-химическом техникуме Минхимпрома в Кировске Мурманской области.  В январе 1955 не сдал зимнюю сессию и был отчислен из техникума. С марта 1955 года Рубцов был разнорабочим на опытном военном полигоне. С октября 1955 года по октябрь 1959 года проходил срочную службу дальномерщиком на эсминце «Острый» Северного флота (в звании матроса и старшего матроса). Эскадренный миноносец проекта 30-бис. К этому проекту относился и эсминец «Острый», на котором проходил службу матрос Рубцов 1 мая 1957 года состоялась его первая газетная публикация (стихотворение «Май пришёл») в газете «На страже Заполярья». После демобилизации жил в Ленинграде, работая попеременно слесарем, кочегаром и шихтовщиком на Кировском заводе.  Первые стихи поэта Николая Рубцова вышли в 1957 году в газете «На страже Заполярья». В Ленинграде, куда он отправился позднее, Рубцову помогли выпустить первую книгу его стихов «Волны и скалы». Она была напечатана на машинке. В 1962 году поэт поступил в московский Литературный институт. В середине 60-х начали выходить его «настоящие» поэтические сборники. Выпал снег - И всё забылось, Чем душа была полна! Сердце проще вдруг забилось, Словно выпил я вина. Вдоль по улице по узкой Чистый мчится ветерок, Красотою древнерусской Обновился городок. Снег летит на храм Софии, На детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, Словно радостная весть. Снег летит - гляди и слушай! Так вот, просто и хитро, Жизнь порой врачует душу… Ну и ладно! И добро. В 1968 году литературные заслуги Рубцова получили официальное признание, и ему в Вологде была выделена однокомнатная квартира № 66 на пятом этаже в пятиэтажном доме № 3 на улице, названной именем другого вологодского поэта — Александра Яшина. Писатель Фёдор Абрамов называл Рубцова блистательной надеждой русской поэзии. В горнице моей светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды. Красные цветы мои В садике завяли все... Как многие поэты Рубцов был эмоциональной и влюбчивой натурой. Он мгновенно очаровывался, но потом мог также быстро остыть к объекту обожания. Зато чувства помогали ему писать стихи. Россия, Русь – куда я ни взгляну… За все твои страдания и битвы Люблю твою, Россия, старину, Твои леса, погосты и молитвы, Люблю твои избушки и цветы, И небеса, горящие от зноя, И шепот ив у омутной воды, Люблю навек, до вечного покоя… Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои и долы Со всех сторон нагрянули они, Иных времен татары и монголы. Они несут на флагах черный крест, Они крестами небо закрестили, И не леса мне видятся окрест, А лес крестов в окрестностях России. Кресты, кресты… Свою первую жену Генриетту Меньшикову он увидел на встрече выпускников, когда приехал в село Никольское повидаться с друзьями детства. Девушка очень понравилась поэту. Любовь оказалась взаимной.  Но Рубцов вернулся в Москву. В Никольское он приезжал время от времени. У пары родилась дочь Лена. Однако официального брака так и не последовало. В 1963 году Николай влюбился в поэтессу Людмилу Дербину. Она же обратила на него внимание только спустя четыре года, когда прочитала его стихи о чувствах к ней.  Рубцов был гениален, Дербина, в лучшем случае, сочиняла неплохие стихи. Но в целом банальные, слабые. Хотя была высокого мнения о своем творчестве. И мечтала через Рубцова войти в литературу. Влюбленные начали жить вместе. Отношения были бурными — с громким выяснением отношений, ссорами и даже драками. В один из моментов примирения пара решила пожениться и подала заявление в ЗАГС. Но за две недели до свадьбы жених, поэт Николай Рубцов, был найден задушенным в своей квартире. В убийстве обвинили Людмилу Дербину. Позднее женщина рассказывала, что в тот вечер они возвращались из гостей. Рубцов был изрядно пьян. Он приревновал ее, и на этой почве вспыхнула ссора. Дома она перешла в драку. Рубцов никак не мог успокоиться, кричал и набрасывался на Людмилу. Дербина, по ее словам, в состоянии аффекта начала душить Рубцова, но потом убрала руки. Однако в этот момент Николай посинел и начал падать. «У него был инфаркт, разорвалось сердце от постоянных загулов», — объяснила свою версию случившегося Людмила Дербина. Тем не менее, женщину осудили на 8 лет. Смерть приближалась, приближалась, Совсем приблизилась уже, - Старушка к старику прижалась, И просветлело на душе! Легко, легко, как дух весенний, Жизнь пролетела перед ней, Ручьи казались, воскресенье, И свет, и звон пасхальных дней! Поэта Николая Рубцова похоронили, как он завещал, в Вологде на Пошехонском кладбище рядом с выдающимся русским поэтом Константином Батюшковым, творчество которого Рубцов очень любил. «Я умру в крещенские морозы», - предупреждал он в своих стихах. Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат берёзы. А весною ужас будет полный: На погост речные хлынут волны! Из моей затопленной могилы Гроб всплывёт, забытый и унылый, Разобьётся с треском, и в потёмки Уплывут ужасные обломки. Сам не знаю, что это такое… Я не верю вечности покоя! 1970 Дата смерти на надгробном памятнике поэту — 19 января 1971 года. В этот день православные верующие отмечают праздник Крещения Господня… |

Лайк (1) |

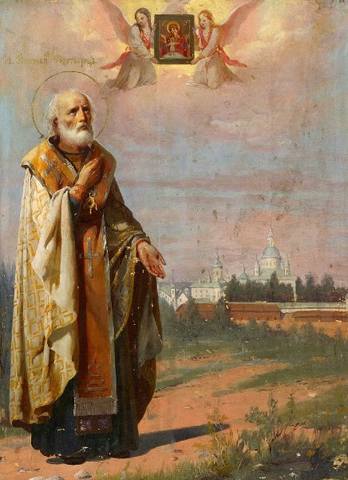

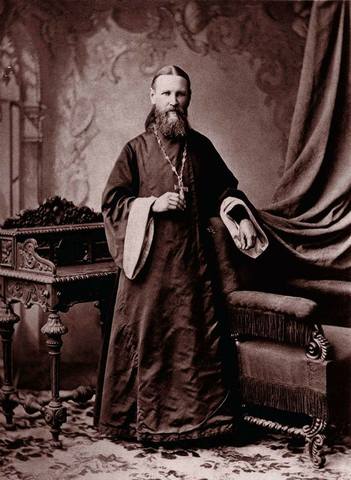

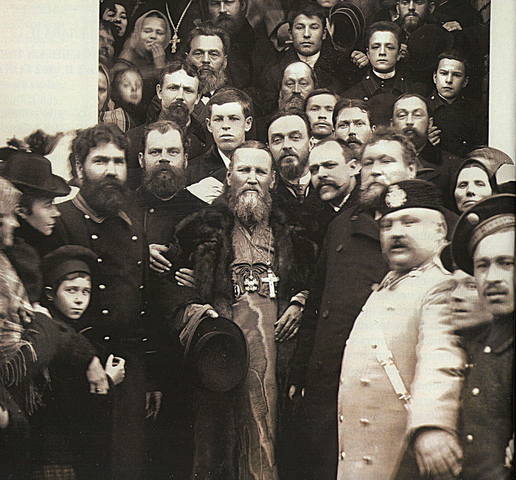

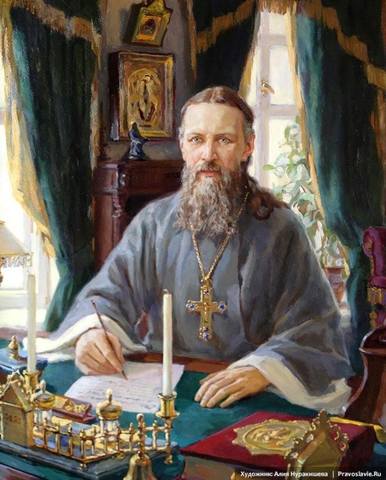

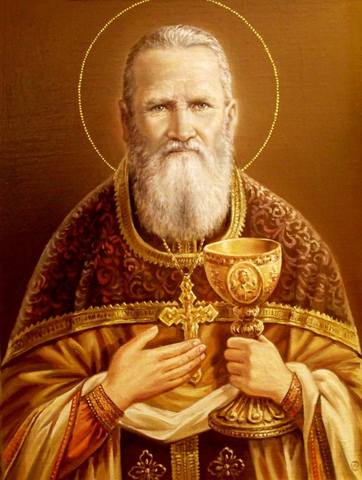

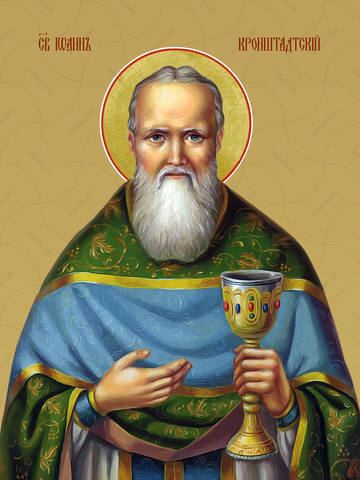

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 2 января День Памяти СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО.  Иоанн Кронштадтский (настоящее имя — Иоанн Ильич Сергиев; 19 (31) октября 1829, село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния — 20 декабря 1908 (2 января 1909), Кронштадт, Санкт-Петербургская губерния) — священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Происхождение и родные. Родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пи́нежского уезда Архангельской губернии, был первенцем в бедной семье. «За слабостью здоровья» был крещён в доме в день своего рождения и наречён в честь преподобного Иоанна Рыльского. Дед по отцу — Михаил Никитич Сергиев, родился в 1779 году, священник Сурского прихода. Другие предки в роду отца были священниками на протяжении по меньшей мере 350 лет. В документах среди церковнослужителей Пинежского уезда упоминаются Яков Сергиев (1687) и Михаил Сергиев (1755—1756). Отец — Илья Михайлович Сергиев, родился 13 июля 1808 года, окончил уездное духовное училище, после чего вернулся домой и всю жизнь служил дьячком Никольской церкви села Сура, около которой и был похоронен. По словам самого Иоанна, родитель его «умер рано, 48-и лет, в 1851 году». Дед по матери — Власий Порохин, дьячок Сурской церкви. Мать — Феодора Власьевна, урождённая Порохина. Родилась 8 февраля 1808 года. Венчалась 22 июля 1828 года. В браке имела шестерых детей, четверых мальчиков и двух девочек, из которых выжили трое. Скончалась в Кронштадте от холеры, на 63-м году жизни. Над её могилой в Кронштадте построена часовня-усыпальница, восстановленная в 2008 году. Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе и, вместе с тем, воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари. На шестом году отрок Иоанн, при помощи отца, начал учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его печалило, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к Богу о помощи. Когда отец его, собрав последние средства от скудости своей, отвез его в Архангельское приходское училище, он, особенно остро почувствовав там свое одиночество и беспомощность, все утешение свое находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И вот, после одной из таких горячих молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, "точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове", "легко и радостно так стало на душе": ему ясно представился учитель того дня, его урок, он вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, он вскочил с постели, схватил книги – и о, счастие! Он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать все и запоминать прочитанное. С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться: одним из первых окончил училище, первым окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в С.-Петербургскую Духовную Академию. По словам отца Иоанна, учась в духовной академии, он увидел себя во сне в священнических одеждах, служащим в Андреевском соборе города Кронштадта, в котором в действительности он никогда еще не был. Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел было прямо из семинарии искать себе место диакона или псаломщика, чтобы содержать оставшуюся без средств к существованию старушку-мать. Но она не пожелала, чтобы сын из-за нее лишился высшего духовного образования, и настояла на его поступлении в академию. Поступив в академию, молодой студент не оставил свою мать без попечения: он выхлопотал себе в академическом правлении канцелярскую работу и весь получавшийся им скудный заработок полностью отсылал матери. В 1855 году, когда Иоанн Сергиев окончил курс академии со степенью кандидата богословия, ему предложено было вступить в брак с дочерью протоиерея Кронштадтского Андреевского собора К. Несвитского Елисаветою и принять сан священника для служения в том же соборе. Вспомнив свой сон, он принял это предложение.  Брак о. Иоанна, который требовался обычаями нашей Церкви для иерея, проходящего свое служение в миру, был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов: в действительности он жил с женой, как брат с сестрой. "Счастливых семей, Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай посвятим себя на служение Богу", – так сказал он своей жене в первый же день своей брачной жизни, до конца дней своих оставаясь чистым девственником.  Супруги воспитывали как своих детей двух дочерей сестры Елизаветы Константиновны, Анны — Елизавету и Руфину. Последняя впоследствии вышла замуж за мичмана Николая Шемякина, получив от отца Иоанна в приданое 6000 рублей золотом. Руфина Шемякина записала проповеди последних лет жизни отца Иоанна и в 1909 году издала две книги о своих дяде и тёте. Судя по записям личного дневника отца Иоанна, его супруга с половины 1870-х годов стала проявлять ревность, подозрительность и даже враждебность по отношению к нему; запись в дневнике в 1883 году свидетельствует, что «домашние» отца Иоанна не говели (даже на первой неделе Великого поста) и выказывали «неуважение к постановлениям церковных». В конце жизни Елизавета Константиновна перенесла тяжёлую операцию, после которой лишилась ног. Скончалась 22 мая 1909 года, отпевал её епископ Гдовский Кирилл (Смирнов), похоронена в ограде Андреевского собора Хотя однажды о. Иоанн и говорил, что он не ведет аскетической жизни, но это, конечно, сказано было им лишь по глубокому смирению. В действительности, тщательно скрывая от людей свое подвижничество, о. Иоанн быль величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. Его замечательный дневник "Моя Жизнь во Христе" ярко свидетельствует об этой его аскетической борьбе с греховными помыслами, этой "невидимой брани", которую заповедуют всем истинным христианам древние великие отцы-подвижники. Строгого поста, как душевного, так и телесного, требовало естественно от него и ежедневное совершение Божественной литургии, которое он поставил себе за правило. При первом же знакомстве с своей паствой о. Иоанн увидел, что здесь ему предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной пастырской деятельности, нежели в далеких языческих странах. Безверие, иноверие и сектантство, не говоря уже о полном религиозном индифферентизме, процветали тут. Кронштадт был местом административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих морально опустившихся людей, получивших название "посадских". Ночью не всегда безопасно было пройти по улицам, ибо был риск подвергнуться нападению грабителей.  Вот на этих-то, казалось, нравственно погибших людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа подлинной Христовой любви наш великий пастырь. Среди них-то он и начал дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские "босяки", "подонки общества", которых о. Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять делал людьми, возвращая им утраченный ими было человеческий образ, первыми "открыли" святость о. Иоанна. И это "открытие" очень быстро восприняла затем вся верующая народная Россия. Необыкновенно трогательно рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря о. Иоанну один ремесленник: "Мне было тогда годов 22-23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос на картинке "Благословение детей". Я было ругаться хотел: вот, мол, шляются... да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили: стыдно стало... Опустил я глаза, а он смотрит – прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу... Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит... И вот с тех пор я человеком стал..." С самого начала своего служения занимался частной благотворительностью, с 1880-х годов расширил её: основал «Дом трудолюбия» (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют. Богослужения в приходах Петербурга, совершаемые им по приглашению купечества, временами вызывали трения с местным духовенством, а также недовольство петербургского митрополита Исидора. Скоро открылся в о. Иоанне и дивный дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже далеко за пределами ее. Нет никакой возможности перечислить все чудеса, совершенные о. Иоанном. Наша неверующая интеллигенция и ее печать намеренно замалчивали эти бесчисленные явления силы Божией. Но все же очень много чудес записано и сохранено в памяти. Сохранилась точная запись рассказа самого о. Иоанна о первом его чуде своим сопастырям-священникам. Глубоким смирением дышит этот рассказ. "Кто-то в Кронштадте заболел, - так рассказывал об этом о. Иоанн. - Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим Его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божием кончившая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался: как я могу - думал я - иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою - он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога - молиться за тех, кто будет этого просить". По молитве о. Иоанна действительно совершалось и теперь, по его блаженной кончине, продолжает совершаться множество дивных чудес. Излечивались молитвою и возложением рук о. Иоанна самые тяжкие болезни, когда медицина терялась в своей беспомощности. Исцеления совершались как наедине, так и при большом стечении народа, а весьма часто и заочно. Достаточно было иногда написать письмо о. Иоанну или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления совершилось.  И вот скоро вся верующая Россия потекла к великому и дивному чудотворцу. Наступил второй период его славной жизни, его подвигов. Вначале он сам шел к народу в пределах одного своего города, а теперь народ сам отовсюду, со всех концов России, устремился к нему. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть о. Иоанна и получить от него ту или иную помощь. Вместе с письмами и телеграммами текли к о. Иоанну и огромные суммы денег на благотворительность. О размерах их можно судить только приблизительно, ибо, получая деньги, о. Иоанн тотчас же все раздавал. По самому минимальному подсчету, чрез его руки проходило в год не менее одного миллиона рублей (сумма по тому времени громадная!). На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте замечательное учреждение - "Дом Трудолюбия" со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в своем родном селе женский монастырь и воздвиг большой каменный храм, а в С.-Петербурге построил женский монастырь на Карповке, в котором и был по кончине своей погребен. Полученные же пожертвования раздавал все, до последней копейки. Так, например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук купца, о. Иоанн тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, не вскрывая даже пакета. Купец взволновался: "Батюшка, да там тысяча рублей!" - "Его счастие", - спокойно ответил о. Иоанн. Иногда, однако, он отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30.000 рублей. В этом случае проявилась прозорливость о. Иоанна, ибо эта дама получила эти деньги нечистым путем, в чем после и покаялась. К общей скорби жителей Кронштадта, во второй период своей жизни, период своей всероссийской славы, о. Иоанн должен был оставить преподавание Закона Божия в Кронштадтском городском училище и в Кронштадтской классической гимназии, где он преподавал свыше 25-ти лет. А был он замечательным педагогом-законоучителем. Он никогда не прибегал к тем приемам преподавания, которые часто имели место тогда в наших учебных заведениях, то есть ни к чрезмерной строгости, ни к нравственному принижению неспособных. У о. Иоанна мерами поощрения не служили отметки, ни мерами устрашения – наказания. Успехи рождало теплое, задушевное отношение его как к самому делу преподавания, так и к ученикам. Поэтому у него не было "неспособных". На его уроках все без исключения жадно вслушивались в каждое его слово. Урока его ждали. Уроки его были скорее удовольствием, отдыхом для учащихся, чем тяжелой обязанностью, трудом. Это была живая беседа, увлекательная речь, интересный, захватывающий внимание рассказ.  Вставал о. Иоанн ежедневно в 3 часа ночи и готовился к служению Божественной литургии. Около 4 часов он отправлялся в собор к утрени. Здесь его уже встречали толпы паломников, жаждавших получить от него хотя бы благословение. Тут же было и множество нищих, которым о. Иоанн раздавал милостыню. Заутреней о. Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому чтению большое значение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь, из-за громадного количества желавших исповедываться у о. Иоанна, была им введена, по необходимости, общая. Производила она – эта общая исповедь – на всех участников и очевидцев потрясающее впечатление: многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь, свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5.000 чел., всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение и литургия раньше 12 час. дня не оканчивалась. Нередко в течение дня не имел возможности подкрепиться пищею надлежащим образом. Не имел личного времени. Спал очень мало, не всегда даже 3-4 часа. В таком режиме он жил ежедневно в течение нескольких десятилетий. Отец Иоанн Кронштадтский был среднего роста, движения были порывистыми и резкими, был очень бодр для своего возраста и выглядел не по годам молодо, «на лице светилась обычная приветливая улыбка». По мнению его почитателей и агиографов, «самый внешний вид отца Иоанна был особенный, какой-то обаятельный, невольно располагавший к нему сердца всех: в глазах его отображалось небо, в лице — сострадание к людям, в обращении — желание помочь каждому». Многие «самовидцы» отмечали у о. Иоанна его голубые «пронизывающие насквозь собеседника» глаза: «Батюшка взглянул на меня каким-то особенным взглядом, который в редкие минуты мне удавалось наблюдать у него, — какой-то, если можно выразиться, потусторонний взгляд. Зрачки исчезали, и точно голубое небо смотрело из глаз, казалось, что и Батюшка исчезал и только один этот взгляд оставался». Из рассказа одного бывшего пьяницы, который после взгляда о. Иоанна перестал пить: «Я стал у кареты, отворил ему дверцы, сам стараюсь держаться попрямее… Потом взглянул ему в глаза, а глаза-то его смотрят на меня не то гневные, но глубокие без конца, чем дальше смотришь, тем глубже и горят таким огнём, что мне стало жутко. Я за голову схватился, не в шапке мол я: так страшно стало. Разгневался батюшка видно. Потом видно смиловался. — „Зачем ты, голубчик, пьёшь?“ Вот с тех пор я не пью». Ряд авторов отмечали дорогую одежду отца Иоанна; а также то, что он передвигался по России (кроме Москвы) в министерском салон-вагоне, стоимость которого оплачивала принимающая сторона. Дорогую одежду некоторые лица ставили в вину отцу Иоанну. Однако, по свидетельству очевидцев, он не заказывал её себе и принимал лишь для того, чтобы не обидеть даривших лиц, искренно хотевших чем-либо отблагодарить его или услужить ему. О. Иоанн находился в царском дворце в Ливадии при последних днях жизни Императора Александра III, и самая кончина Государя последовала в его присутствии. Несмотря на всю свою необыкновенную занятость, о. Иоанн находил, однако, время вести как бы духовный дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие ему во время молитвы и созерцания, в результате "благодатного озарения души, которого удостаивался он от всепросвещающего Духа Божия". Эти мысли составили собою целую замечательную книгу, изданную под заглавием: "Моя жизнь во Христе". Замечательным памятником святой личности о. Иоанна и не исчерпаемым материалом для назидания являются также три тома его проповедей, содержащие общим счетом до 1800 страниц. Основная мысль всех письменных творений о. Иоанна – необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе со страстьми и похотьми, преданность вере и Церкви Православной как единой спасающей. С начала 1890-х годов всё резче критиковал популярного писателя и влиятельного общественного деятеля графа Льва Толстого.Отец Иоанн обличал Толстого в проповедях, он написал также более 20 статей в защиту православного вероучения.  В отношении к нашей Родине – России о. Иоанн явил собою образ грозного пророка Божия, проповедующего истину, обличающего ложь, призывающего к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за грехи и за богоотступничество. Будучи сам образом кротости и смирения, любви к каждому человеку, независимо от национальности и вероисповедания, о. Иоанн с великим негодованием относился ко всем тем безбожным, материалистическим и вольнодумным либеральным течениям, которые подрывали веру русского народа и подкапывали тысячелетний государственный строй России. Последующие события кровавой русской революции и торжества безбожного человеконенавистнического большевизма показали, насколько был прав в своих грозных предостережениях и пророческих предвидениях великий праведник земли русской. К тяжелому подвигу служения людям в последние годы жизни о. Иоанна присоединился мучительный личный недуг – болезнь, которую он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь.Последние три года страдал «мучительной болезнью мочевого пузыря». Некоторые почитатели связывают последнее с преданием об увечьях, нанесённых отцу Иоанну в паховую область, в одном из домов, куда его пригласили якобы для молитвы над больным, о чём отец Иоанн попросил своих спутников никому не рассказывать, «чтобы не было погромов». Решительно отверг он предписания знаменитых врачей, пользовавших его, – поддерживать свои силы скоромной пищей. Вот его слова: "Благодарю Господа моего за ниспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Оживляет – Святое Причастие". И он приобщался по-прежнему каждый день.  10 декабря 1908 года, собрав остаток своих сил, о. Иоанн в последний раз сам совершил Божественную литургию в Кронштадтском Андреевском соборе. А в 7 час. 40 мин. утра 20 декабря(2 января) 1908 года великий наш праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины,не оставил духовного завещания и каких-либо денежных сбережений.  По случаю кончины отца Иоанна последовал рескрипт императора Николая II от 12 января 1909 года на имя митрополита Санкт-Петербургского Антония, во исполнение которого Святейший синод издал определение от 15 января. В нём, в частности, предписывалось творить ежегодное «молитвенное поминовение» протоиерея Иоанна Сергиева в день его кончины. В июне 1964 года в Нью-Йорке Собор епископов РПЦЗ постановил : «1. Признать праведного отца Иоанна Кронштадтского Божиим Угодником, причисленным к лику Святых, в земле Российской просиявших. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3944 | 6 января. Рождественский Сочельник.  Весь православный мир празднует один из самых крупных христианских праздников мира – Рождение Иисуса Христа. По юлианскому календарю эта дата приходится на 7 января, а в канун этого дня, 6 января, наступает Сочельник. Все еще длится пост, все еще нельзя ни мяса, ни молока, ни яиц – но самые простые люди, как и ревностно верующие, собираются всей семьей, чтобы поставить на стол традиционные славянские блюда: кутью, сочиво, постную рыбу, узвар из целых ягод.  По современной версии название «Сочельник» происходит от реконструируемого др.-рус. *сочьньникъ и, в свою очередь, от соченя — лепёшки на конопляном масле, которые пеклись на Рождество Христово. Рождественский сочельник считается днём усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В церквях, придерживающихся григорианского календаря и новоюлианского календаря, сочельник приходится на 24 декабря. Некоторые православные церкви, в том числе и Русская православная церковь, а также греко-католики, продолжают праздновать Рождество Христово также 25 декабря, но по юлианскому календарю (старому стилю), и этот день приходится на 7 января по григорианскому календарю, поэтому для них рождественский сочельник наступает 6 января.  В этот день постящие христиане не едят целый день, садясь за стол только с появлением на небе первой звезды. Само название «сочельник» – от названия блюда сочива, которое обязательно должно быть на столе, а кроме него, и еще 11 – издавна традиция советует готовить в Сочельник 12 постных блюд. "Праздник Рождества Христова — один из дней, когда с наибольшей глубиной и радостью мы переживаем встречу с Богом. До этого торжественного и дивного дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог её своими силами, без Него, осуществить. И Бог в Своей неизмеримой любви, в Своей милости стал человеком, Он прошел ту грань, которая разделяла человека падшего от вечной жизни и от вечной радости". Митрополит Антоний Сурожский. |

Лайк (1) |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Tina1960 » КаленДарь - ни дня без праздника » КаленДарь - ни дня без праздника. [тема №102624] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |