⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 * 33 34 35 36 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

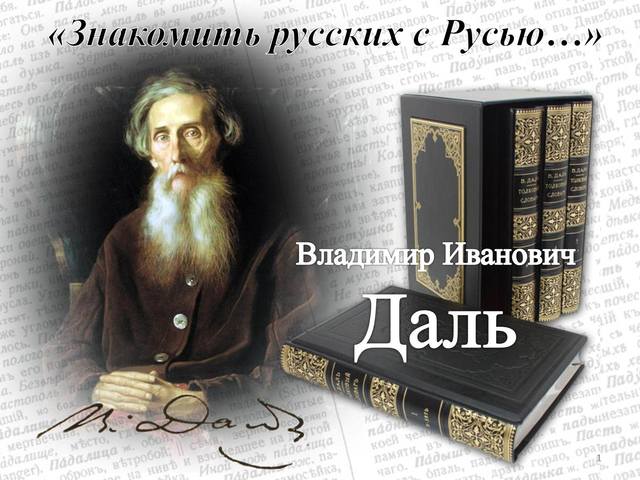

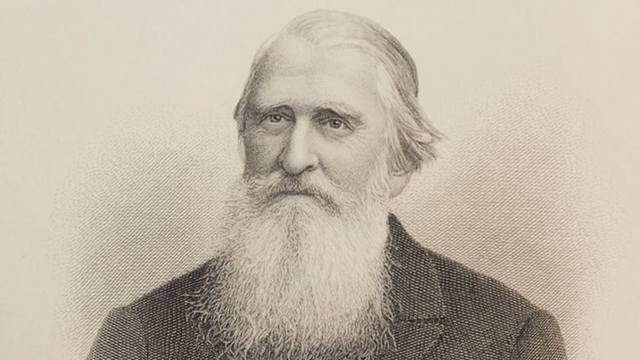

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 22 ноября День словарей и энциклопедий.  Почему именно 22 ноября отмечается в нашей стране День словарей и энциклопедий? Это день рождения Владимира Даля (1801—1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» (1863-1866), внесшего огромный вклад как в развитие русского языка, так и российской лексикографии.  За первые выпуски словаря В.И.Даль получил Константиновскую золотую медаль от Императорского Географического общества, а после выхода в свет всего словаря – Ломоносовскую премию. Материалы для своего словаря В.И.Даль собирал всю жизнь – в морских походах, когда служил мичманом, на Русско-турецкой войне, где он проявил себя блестящим хирургом, в этнографических экспедициях и поездках по России… « Всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомиться с бытом народа, почитая его за ядро и корень, а высшие сословия за цвет и плесень», - писал он. Большие академические словари выходили и до него, он же создал уникальный словарь, представляющий не только наличный состав языка, но и способы его лексического обогащения. Словарь Даля — это более 50 лет его непрерывного труда, 200 тысяч слов: книжно-письменных, просторечных, диалектных, профессиональных, заимствованных, а также – тысячи фразеологизмов, слова, связанные с крестьянским бытом, промыслами и ремеслами, народной медициной, флорой и фауной. Любой словарь — это не просто регистрация и описаниe лексического состава языка. Это срез нашего языкового мышления, которое работает по принципу сходства слов: алфавитного, идеографического, терминологического, семантического и т.д. По словарному принципу организованы и гипертексты, и поисковые системы в интернете. Например, мы ищем в Гугле слово «словарь» — и на выходе получаем множество текстов: это словарь цитат к слову «словарь». Самый быстрорастущий сегмент книгоиздания — это справочно-энциклопедическая литература. Словари и энциклопедии, справочники и тезаурусы составляют все более сильную конкуренцию сюжетно-повествовательной словесности, поскольку в постоянно растущий мир информации все более плотно укладываются ряды ассоциаций по сходству. Все эти словари: толковые и энциклопедические, цитат и синонимов, терминов и метафор, фразеологизмов и неологизмов — перекрещиваются в нашем сознании и образуют сложнейшую систему координат всех мыслительных процессов. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 24 ноября – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800), русского полководца.  Русский полководец и военный теоретик, генералиссимус. Граф Рымникский, князь Италийский. В детстве под руководством отца, генерала Василия Ивановича Суворова, соратника Петра I, изучал артиллерию, фортификацию, военную историю и иностранные языки, занимался литературным творчеством, философией и историей.  Свой слабый от рождения организм закалял физическими упражнениями. Был необыкновенно трудолюбив. Начал службу капралом в лейб-гвардии Семеновского полка. В 1754 г. произведен в офицеры и направлен поручиком в Ингерманландский пехотный полк. Служил в Военной коллегии. С 1758 г. (во время Семилетней войны) находился на штабных и командных должностях, участвовал в Кунерсдорфском сражении (1759 г.), во взятии Берлина (1760 г.) и Кольберга (1761 г.). В 1762 г. произведен в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного, в 1763 г. — командиром Суздальского пехотного полка (до 1769 г.). В 1764—1765 гг. составил и ввел в действие «Полковое учреждение» — наставление о воинском распорядке, правилах обучения и воспитания офицеров и солдат. В мае — июне 1773 г отряд Суворова дважды форсировал Дунай и разбил турок у Туртукая. В августе 1774 г. по приказу императрицы Екатерины II направлен с войсками для подавления восстания под руководством Е.И.Пугачева, сопровождал захваченного в плен Пугачева в Симбирск. В 1774—1786 гг. командовал дивизиями и корпусами в различных районах России; руководил сооружением Кубанской укрепленной линии и усилением обороны Крыма. В 1778 г. предотвратил высадку турецкого десанта в Ахтиарской бухте, чем была сорвана попытка Турции развязать новую войну в невыгодной для России международной обстановке. В 1786 г. Суворов был произведен в генерал-аншефы. В 1788 г. участвовал в осаде Очакова, где был ранен. В 1791—1794 гг. командовал различными соединениями в Финляндии и на Юге России, руководил строительством укреплений на границах империи.  В августе 1794 г назначен командующим русскими войсками, направленными для подавления Польского восстания 1794 г. Императрица Екатерина II, произведя Суворова в фельдмаршалы, в октябре 1795 г отозвала его из Польши. Приняв в 1796 г командование войсками на юге (в Тульчине), Суворов написал знаменитое произведение «Наука побеждать», в котором обобщил многолетний опыт обучения и воспитания войск. Критика павловского устава и отказ Суворова выполнить приказ императора Павла I привести подчиненные ему войска «в мой порядок» повлекли за собой увольнение Суворова из армии и ссылку в село Кончанское Новгородской губернии. В октябре 1799 г Павел I разорвал союз с Австрией и отозвал войска Суворова в Россию. Суворов вновь подвергся опале за нарушения «высочайшего устава» и вскоре умер. Семейная жизнь Суворова была сложной. 16 (27) января 1774 года в Москве женился на княжне Варваре Ивановне (1750—1806), дочери князя Ивана Андреевича Прозоровского и его супруги Марии Михайловны, урождённой княжны Голицыной. Отношения с женой были плохими — Суворов подозревал супругу в неверности и в 1779 году начал бракоразводный процесс. Однако вскоре приостановил его под давлением родственников жены и других влиятельных лиц. В 1784 году, за несколько месяцев до рождения ребёнка, которого Александр Васильевич счёл плодом супружеской измены, полностью разорвал отношения с женой. При этом его дочь Наталья (известная как Суворочка) была помещена на воспитание в Смольный институт, а сын Аркадий, родившийся 4 августа того же года, остался с матерью в Москве — Суворов не признавал этого ребёнка и не интересовался им. В феврале 1795 года Суворов по настоянию графа Платона Александровича Зубова, последнего фаворита Екатерины II, выдал дочь замуж за его брата графа Николая. В конце того же года императрица вызвала ко двору и пожаловала в камер-юнкеры великому князю Константину Павловичу одиннадцатилетнего сына полководца — Аркадия. Суворов порвал отношения с обоими, сохранив переписку лишь с дочерью, а сына поселил в Санкт-Петербурге у родственника — графа Дмитрия Ивановича Хвостова. В 1799 году пятнадцатилетним юношей он взял Аркадия с собой в Итальянский и Швейцарский походы, где между отцом и сыном наконец произошло сближение. По возвращении из походов Аркадий Суворов получил от Павла I звание генерал-адъютанта. Овдовевшая в мае 1800 года, княгиня Варвара Ивановна Суворова в день коронации нового императора Александра I была пожалована, в качестве «признательности» за заслуги покойного мужа, в статс-дамы и орденом св. Екатерины первого класса.  Иностранцы много писали о чудачествах русского полководца. «Молясь, остря, весь преданный причудам, то ловкий шут, то демон, то герой — Суворов был необъяснимым чудом», — писал о нём лорд Байрон. «Суворов обедает утром, ужинает днём, спит вечером, часть ночи поёт, а на заре гуляет почти голый или катается в траве, что, по его мнению, очень полезно для его здоровья», — свидетельствовал герцог Ришельё. Желая передать ему однажды депеши от Потёмкина, Ростопчин застал его в таком виде; Суворов принял депеши, велел принести себе письменные принадлежности и, написав, что следует, возвратился к своим упражнениям. Многие комментаторы объясняют эти причуды «расчётами ума тонкого и дальновидного» https://citaty.su/kratkaya-biografiya-suvorova 25 ноября – 210 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), русского врача.  Пирогов Николай Иванович - основоположник военно-полевой хирургии. Родился 25 ноября 1810 г. в Москве. Выходец из большой семьи мелкопоместного дворянина, Пирогов вряд ли получил бы образование, если бы не знакомый родителей: известный московский врач, профессор Московского университета Е. Мухин заметил способности мальчика и стал заниматься с ним. Пирогов оправдал надежды: уже в 14 лет он, прибавив себе два года, поступил на медицинский факультет Московского университета, а необходимость подрабатывать прозектором в анатомическом театре привела к выбору хирургии в качестве специальности.  По окончании университета (1826 г.) Пирогов отправился в Юрьевский (ныне Тартуский) университет. Здесь он работает в хирургической клинике и пять лет спустя защищает докторскую диссертацию. В 26 лет становится профессором хирургии. В 1833 г. Пирогов уехал в Германию, где совершенствовал свои навыки в Берлинской и Гёттингенской клиниках. Вернувшись, он издал свои знаменитые «Анналы хирургической клиники» и классический труд «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».  В 1840 г. Пирогов назначается на должность профессора Медико-хирургической академии в Петербурге. В 1843— 1848 гг. вышел в свет его «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела». Пирогов впервые испытал действие наркоза (эфира) при операциях раненых в военно-полевых условиях на Кавказе, изучал паталогоанатомию холеры.  Во время Крымской войны 1853— 1856 гг. он участвовал в организации военно-полевой медицинской службы, впервые в истории применил гипсовую повязку при лечении травматических переломов, ввёл институт сестёр милосердия. На основе собственного опыта Николай Иванович написал «Начала общей военно-полевой хирургии» (1865—1866 гг.). В 1856 г. Пирогов оставил службу в Медико-хирургической академии. Его назначили попечителем Одесского учебного округа, затем Киевского. Просветительская деятельность учёного продолжалась вплоть до марта 1861 г., когда он был отправлен в отставку за вольнодумство и попытки изменить систему школьного образования.  Последние годы жизни Пирогов провёл в своём имении Вишня близ Винницы. Умер 5 декабря 1881 г. Незадолго до смерти он сделал ещё одно открытие — предложил новый способ бальзамирования умерших. Именно по этой методике было забальзамировано тело самого Пирогова, хранящееся в специальном склепе в церкви села Вишня. Источник: https://citaty.su/kratkaya-biografiya-pirogova |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 28 ноября – 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (16 (28) ноября 1880, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 августа 1921, Петроград, РСФСР) , русского поэта Серебряного века.  Русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма. Классик русской литературы XX столетия родился 28 ноября (по старому стилю 16 ноября) 1880 года в Санкт-Петербурге, в дворянской семье. Отец, Александр Львович, был юристом, профессором права Варшавского университета, а мать, Александра Андреевна, урожденная Бекетова, была переводчицей.  Мать — Александра Андреевна, урождённая Бекетова, (1860—1923) — дочь ректора Санкт-Петербургского университета А. Н. Беке́това. Замужество, начавшееся, когда Александре было восемнадцать лет, оказалось недолгим: после рождения сына она разорвала отношения с мужем и впоследствии их более не возобновляла. В 1889 году она добилась указа Синода о расторжении брака с первым супругом и вышла замуж за гвардейского офицера Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха, оставив при этом сыну фамилию первого мужа. Прапрадед поэта служил в Новгородском пехотном полку после переселения из Германии в Россию при Елизавете Петровне. Дед — Лев Александрович Блок женился на дочери псковского губернатора Ариадне Черкасовой, чей отец происходил из дворян Новгородской губернии. С 1863 по 1871 годы Лев Блок занимал должность председателя Новгородской казенной палаты, располагавшейся в кремле. В Новгородской мужской классической гимназии учился отец поэта Александр Львович Блок, закончивший её в 1871 году с золотой медалью и поступивший затем в Петербургский университет. И хотя семья деда вскоре после этого переехала в Петербург и более в Новгород не возвращалась, Александр Александрович всегда проявлял повышенный интерес к древнему городу. В 1889 году он был отдан во Введенскую гимназию. В 1897 году, очутившись с матерью за границей, в немецком курортном городке Бад-Наугейме, шестнадцатилетний Блок пережил первую сильную юношескую влюблённость в 37-летнюю Ксению Садовскую. Она оставила глубокий след в его творчестве. В 1898 году окончил гимназию, летом начинается его увлечение Любовью Менделеевой; в августе поступил на юридический факультет Петербургского университета. Первые стихотворения Блок написал в пять лет. В 10 лет Александр Блок написал два номера журнала «Корабль». С 1894 по 1897 год он вместе с братьями писал рукописный журнал «Вестник», всего вышло 37 номеров журнала.  С детства Александр Блок каждое лето проводил в подмосковном имении деда Шахматово. Шахматово своего рода – духовная родина и поэтическая колыбель Блока. Именно здесь проходили важные определяющие моменты его жизни: первые поэтические пробы, моменты озаряющего вдохновения, отраженные в его произведениях. Здесь поэт встретил свою Прекрасную Даму, с именем которой связаны многие страницы его творчества. Здесь ему открылась русская природа, русская деревня, жизнь народа, именно в Шахматово он понял по-настоящему и полюбил Россию. *** Одинокий, к тебе прихожу, Околдован огнями любви. Ты гадаешь. - Меня не зови - Я и сам уж давно ворожу. От тяжёлого бремени лет Я спасался одной ворожбой, И опять ворожу над тобой, Но неясен и смутен ответ. Ворожбой полонённые дни Я лелею года, - не зови... Только скоро ль погаснут огни Заколдованной тёмной любви? 1 июня 1901, с. Шахматово В 8 км от Шахматово находилось имение Боблово, принадлежащее другу Бекетова, великому русскому химику Дмитрию Менделееву.  В 1903 году Блок женился на Любови Менделеевой, дочери Д. И. Менделеева, героине его первой книги стихов «Стихи о Прекрасной Даме». Известно, что Александр Блок испытывал к жене сильные чувства, но периодически поддерживал связи с различными женщинами: одно время это была актриса Наталья Николаевна Волохова, потом — оперная певица Любовь Александровна Андреева-Дельмас. Любовь Дмитриевна тоже позволяла себе увлечения. На этой почве у Блока возник конфликт с Андреем Белым, описанный в пьесе «Балаганчик». Андрей Белый, считавший Менделееву воплощением Прекрасной Дамы, был страстно влюблён в неё, но она не ответила ему взаимностью. Впрочем, после Первой мировой войны отношения в семье Блоков наладились, и последние годы поэт был верным мужем Любови Дмитриевны. НЕЗНАКОМКА. По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали, над пылью переулочной, Над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский плач. И каждый вечер, за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключины, И раздается женский визг, А в небе, ко всему приученный, Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «In vino Veritas!» кричат. И каждый вечер, в час назначенный, (Иль это только снится мне?) Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, Мне чье-то солнце вручено, И все души моей излучины Пронзило терпкое вино. И перья страуса склоненные В моем качаются мозгу, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине. Озерки. 24 апреля 1906 7 июля 1916 года Блока призвали на службу в инженерную часть Всероссийского Земского Союза. Поэт служил в Белоруссии. По собственному признанию в письме матери, во время войны его основные интересы были «кушательные и лошадиные». Февральскую и Октябрьскую революции Блок встретил со смешанными чувствами. Он отказался от эмиграции, считая, что должен быть с Россией в трудное время. В начале мая 1917 года был принят на работу в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств» в должности редактора. В августе Блок начал трудиться над рукописью, которую он рассматривал как часть будущего отчёта Чрезвычайной следственной комиссии и которая была опубликована в журнале «Былое» и в виде книжки под названием «Последние дни Императорской власти» (Петроград, 1921). Октябрьскую революцию Блок сразу принял восторженно, но как стихийное восстание, бунт.  Скифы Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами! Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы! Века, века ваш старый горн ковал И заглушал грома́ лавины, И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины! Вы сотни лет глядели на Восток, Копя и плавя наши перлы, И вы, глумясь, считали только срок, Когда наставить пушек жерла! Вот — срок настал. Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, И день придет — не будет и следа От ваших Пестумов, быть может! О старый мир! Пока ты не погиб, Пока томишься мукой сладкой, Остановись, премудрый, как Эдип, Пред Сфинксом с древнею загадкой! Россия — Сфинкс! Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!.. Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас давно не любит! Забыли вы, что в мире есть любовь, Которая и жжет, и губит! Мы любим всё — и жар холодных числ, И дар божественных видений, Нам внятно всё — и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений… Мы помним всё — парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий аромат, И Кельна дымные громады… Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах… Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под уздцы Играющих коней ретивых, Ломать коням тяжелые крестцы, И усмирять рабынь строптивых… Придите к нам! От ужасов войны Придите в мирные объятья! Пока не поздно — старый меч в ножны, Товарищи! Мы станем — братья! А если нет — нам нечего терять, И нам доступно вероломство! Века, века — вас будет проклинать Больное позднее потомство! Мы широко по дебрям и лесам Перед Европою пригожей Расступимся! Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей! Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою Стальных машин, где дышит интеграл, С монгольской дикою ордою! Но сами мы — отныне вам не щит, Отныне в бой не вступим сами, Мы поглядим, как смертный бой кипит, Своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый гунн В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить!.. В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира! 30 января 1918  Блок был одним из тех деятелей искусства Петрограда, кто не просто принял советскую власть, но согласился работать на её пользу. Однако негативное отношение к Блоку со стороны некоторых руководителей культуры привело к тому, что он остался под конец жизни без материальных средств и умер от голода. Власть широко начала использовать имя поэта в своих целях. На протяжении 1918—1920 годов Блока, зачастую вопреки его воле, назначали и выбирали на различные должности в организациях, комитетах, комиссиях. Постоянно возрастающий объём работы подорвал силы поэта. Начала накапливаться усталость — Блок описывал своё состояние того периода словами «меня выпили». Весной 1921 года Александр Блок вместе с Фёдором Сологубом просили выдать им выездные визы. Вопрос рассматривало Политбюро ЦК РКП(б). В выезде было отказано и вместо этого было постановлено «поручить Наркомпроду позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока». Луначарский отмечал: «Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучали его». Ряд историков полагал, что В. И. Ленин и В. Р. Менжинский сыграли особо негативную роль в судьбе поэта, запретив больному выезд на лечение в санаторий в Финляндии. Оказавшись в тяжёлом материальном положении, поэт серьёзно болел и 7 августа 1921 года умер в своей последней петроградской квартире от воспаления сердечных клапанов, на 41-м году жизни. За несколько дней до смерти по Петрограду прошёл слух, будто поэт сошёл с ума. Накануне смерти Блок долго бредил, одержимый единственной мыслью: все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены. Однако поэт умер в полном сознании, что опровергает слухи о его помешательстве. «Двенадцать» Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер — На всем Божьем свете! Завивает ветер. ... Гуляет ветер, порхает снег. Идут двенадцать человек. Винтовок черные ремни, Кругом — огни, огни, огни... *** Не слышно шуму городского, Над невской башней тишина, И больше нет городового — Гуляй, ребята, без вина! Стоит буржуй на перекрестке И в воротник упрятал нос. А рядом жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши хвост. *** ... И идут без имени святого Все двенадцать — вдаль. Ко всему готовы, Ничего не жаль... *** ... Так идут державным шагом — Позади — голодный пес, Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос. 1918. Перед смертью, после получения отрицательного ответа на запрос о выезде на лечение за границу, Блок сознательно уничтожил свои записи, отказывался от приёма пищи и лекарств. Его Прекрасная Дама стала одним из самых красивых образов русской любовной лирики. Далее последовали сборники «Нечаянная Радость» (1906), «Снежная Маска» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Лирические драмы» (1908), «Ночные Часы» (1911). В 1907—1908 годах Блок вел критический отдел в журнале «Золотое Руно». Восторженно встретив свержение царизма, Александр Блок был одним из редакторов стенографического отчёта «Чрезвычайной следственной комиссии по делам бывших царских министров»; из этого труда родилась его книга «Последние дни императорской власти» (1921). А. Блок переводил Байрона, Гейне и трувера Рютбефа. Его переводы близки к подлинникам и отличаются высокой художественностью. Поэтические произведения Александра Блока переведены на многие языки мира. |

Лайк (1) |

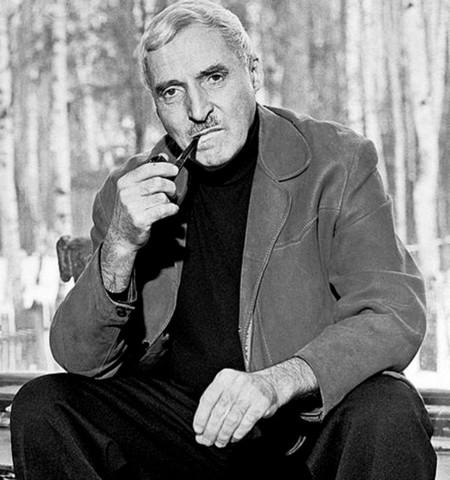

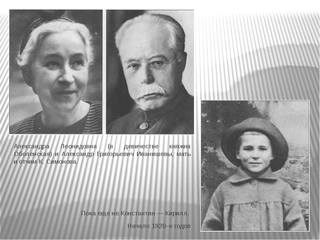

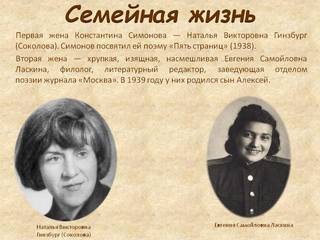

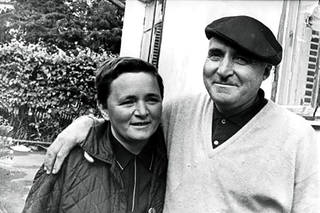

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 28 ноября – 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова, русского советского поэта, прозаика, драматурга.  Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Участник боёв на Халхин-Голе (1939) и Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Полковник Советской Армии. Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР. Холодным осенним днем в городе на Неве, который раньше именовался Петроградом, 28 ноября 1915 года в семье генерал-майора Михаила Агафангеловича Симонова и его супруги – княжны Александры Леонидовны Оболенской – родился сын, которого назвали Кириллом.  Своего отца так и не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую мировую войну (так отмечал писатель в официальной биографии, по данным его сына А. К. Симонова — следы деда теряются в Польше в 1922 году. В 1919 году мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за военспеца, преподавателя военного дела, бывшего полковника Русской императорской армии А. Г. Иванишева. Мальчика воспитал отчим, который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал командиром РККА («он затаённо любил меня, а я так же затаённо любил его». Мать занималась воспитанием сына и вела домашнее хозяйство. Детство Кирилла прошло в военных городках и командирских общежитиях. Кирилл – настоящее имя писателя, но по причине того, что Симонов картавил и не выговаривал твердую «л», он стал называть себя Константином, однако мать литератора не признавала псевдоним своего отпрыска, поэтому всегда называла сына ласково Кирюшей. После окончания семи классов он, увлечённый идеей социалистического строительства[6], поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), чтобы получить рабочую специальность. Работал токарем по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, куда семья переехала в 1931 году. Переезду предшествовал четырёхмесячный арест отчима, его увольнение с работы и выселение семьи с занимаемой жилплощади. Зарабатывая стаж, Симонов продолжал работать и после того, как поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького (сначала он учился на вечернем, а через год перешёл на дневное отделение и работу оставил). Как начинающий писатель из рабочих Симонов в 1934 году получил творческую командировку от Гослитиздата на Беломорканал, из которой вернулся с ощущением посещения школы перевоспитания («перековки») преступного элемента (уголовников) созидательным трудом[6].  В 1935 году, после убийства С. М. Кирова, из Ленинграда высылали людей дворянского происхождения, в числе которых оказались и три сестры матери Симонова, которых выслали в Оренбургскую область. Две из них, Софья и Дарья, были репрессированы и умерли там в тюрьме в 1938 году. В 1938 году Кирилл Симонов окончил Литературный институт имени А. М. Горького. К этому времени он уже опубликовал несколько произведений — в 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны первые стихи Симонова. В том же году Симонов был принят в Союз писателей СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Чёрный». В 1939 году был направлен военным корреспондентом на Халхин-Гол и в аспирантуру уже не вернулся. Незадолго до отъезда на фронт окончательно изменил имя, взяв псевдоним Константин Симонов. Причиной стали особенности дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твёрдого «л», произнести собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним становится литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобретает всесоюзную популярность. Мать поэта новое имя не признавала и до конца жизни называла сына Кирюшей. В 1940 году Симонов написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 году — вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина. Практикой для Симонова стало участие в выпуске газеты армейской группы войск «Героическая красноармейская» во время советско-японского конфликта на Халхин-Голе. 15 июня 1941 года получил воинское звание интенданта второго ранга.  С началом войны призван в РККА, как корреспондент из Действующей армии публиковался в «Известиях», работал во фронтовой газете «Боевое знамя». Летом 1941 года как специальный корреспондент «Красной звезды» находился в осаждённой Одессе. В сентябре 1941 года участвовал в боевом походе подводной лодки Л-4 Гарибальдиец, о котором написал очерк «У берегов Румынии», опубликованный 19 сентябре в газете «Красная звезда». В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника. В годы войны Симонов написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов: «С тобой и без тебя» и «Война». Жди меня, и я вернусь... Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: — Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой. 04.11.1944 года подполковник Симонов Кирилл Михайлович, спец. корреспондент газеты «Красная Звезда», был награждён медалью «За оборону Кавказа».Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. Приказом Военного совета 4-го Украинского фронта за № 132/н от 30.05.1945 года корреспондент газеты «Красная Звезда» подполковник Симонов был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени за написание серии очерков о бойцах частей 4-го Украинского фронта и 1-го Чехословацкого корпуса, нахождение во время боев на НП командиров 101-го и 126-го стрелкового корпуса и нахождение в частях 1-го Чехословацкого корпуса в период наступательных боев. Приказом Главного Политуправления РККА от 19.07.1945 года подполковник Кирилл Михайлович Симонов награждён медалью «За оборону Москвы». После войны были опубликованы его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента». После войны в течение трёх лет Симонов пробыл в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый мир». В 1958—1960 годах жил и работал в Ташкенте разъездным собственным корреспондентом «Правды» по республикам Средней Азии. Как специальный корреспондент «Правды» освещал события на острове Даманском (1969 год).  Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952 году, затем вышла большая книга — «Живые и мёртвые» (1959). В 1961 году театр «Современник» поставил пьесу Симонова «Четвёртый». В 1963—1964 годах Симонов пишет роман «Солдатами не рождаются», в 1970—1971 годах — «Последнее лето». По сценариям Симонова были поставлены фильмы: «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943—1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. Спааком и Э. Триоле), «Живые и мёртвые» (1964), «Возмездие» (1967), «Двадцать дней без войны» (1976). В 1946—1950 и 1954—1958 годах Симонов — главный редактор журнала «Новый мир»; в 1950—1954 годах — главный редактор «Литературной газеты». В 1978 году Союз писателей назначил Симонова председателем комиссии по подготовке к 100-летию со дня рождения поэта Александра Блока. Константин Симонов скончался от рака лёгкого 28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах К. Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилёвом. В процессии участвовали семь человек: вдова Лариса Жадова, дети, могилёвские ветераны-фронтовики. Через полтора года после смерти писателя над Буйничским полем развеяли прах последней супруги Симонова — Ларисы. Она пожелала быть рядом с мужем. На Буйничском поле установлен мемориальный Симоновский камень. Симонов участвовал в кампании против «безродных космополитов», в погромных собраниях против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой в Ленинграде, в травле Бориса Пастернака, в написании письма против Солженицына и Сахарова в 1973 году. По мнению В. Н. Ерёменко, «в конце жизни он будто бы каялся за свой конформизм и те уступки чиновникам от литературы, когда был главным редактором „Литературки“, а затем и „Нового мира“». Как отмечал Ерёменко: «Тогда же из наших бесед сложилось впечатление, что Симонов своими протестами, конфронтацией с высокими чиновниками как бы замаливает свои грехи молодости, когда он слишком ревностно выполнял волю и линию высоких партийных инстанций» Жёны. Первая жена Константина Симонова — Наталья Викторовна Гинзбург (Соколова) - Ата Типот - писательница, родилась в семье Виктора Яковлевича Гинзбурга (Типота), драматурга и режиссёра, автора либретто «Свадьбы в Малиновке», одного из основателей Московского театра Сатиры, брата мемуаристки Л. Я. Гинзбург. Мать — театральная художница Надежда Германовна Блюменфельд.  Вторая жена — Евгения Самойловна Ласкина - двоюродная сестра сценариста Бориса Ласкина, в первом браке была замужем за звукооператором Я. Е. Хароном, филолог литературный редактор, заведующая отделом поэзии журнала «Москва». В 1949 году пострадала в период кампании по борьбе с космополитизмом. Благодаря ей печатался Шаламов, ей в том числе читатели обязаны публикацией в середине 1960-х годов булгаковского романа «Мастер и Маргарита». В 1939 году у них родился сын Алексей. В 1940 году Симонов расстался с Ласкиной, увлёкшись актрисой Валентиной Серовой, вдовой незадолго до того погибшего лётчика, Героя Испании, комбрига Анатолия Серова.  Любовь вдохновляла Симонова в творчестве. В том же сороковом году Симонов пишет пьесу «Парень из нашего города». Валентина — прототип главной героини пьесы Вари, а Анатолий Серов — Луконина. Актриса отказывается играть в новом спектакле, который ставит Театр Ленинского комсомола. Слишком свежа ещё рана от потери любимого мужа. Посвящением Серовой стало стихотворение «Жди меня».  В 1942 году вышел в свет сборник стихов Симонова «С тобой и без тебя» с посвящением «Валентине Васильевне Серовой». Книжку нельзя было достать. Стихи переписывали от руки, учили наизусть, посылали на фронт, читали друг другу вслух. Театр имени Ленинского комсомола, где служила Серова, вернулся из эвакуации в Фергане только в апреле 1943 года. В том же году Серова согласилась стать женой Симонова. Они поженились летом 1943 года и зажили одним домом, в котором всегда было много гостей. Они прожили вместе пятнадцать лет. В 1950 году в этом браке родилась дочь Мария. После расставания в середине 1950-х годов Симонов снял из переиздания своих стихов все посвящения Серовой, кроме одного, на стихотворении «Жди меня», зашифрованного в инициалах «В. С.». На похороны бывшей жены в декабре 1975 года поэт прислал букет из 58 алых роз.  Последняя жена — Лариса Алексеевна Жадова (1927—1981), дочь Героя Советского Союза генерала армии А. С. Жадова, вдова фронтового товарища Симонова, поэта С. П. Гудзенко. Жадова окончила МГУ имени М. В. Ломоносова, известный советский искусствовед, специалист по русскому авангарду. Симонов удочерил пятилетнюю дочь Жадовой и Гудзенко Екатерину, потом у них родилась дочь Александра. |

Лайк (1) |

| snegirev Сообщений: 1308 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 38938 | Tina1960 написал: 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова В шестидесятые годы и вначале семидесятых годов многие фронтовики отмечали, что относительно правдиво о Великой Отечественной войне написано в романе К. Симонова «Живые и мёртвые». |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | snegirev написал:

Цитаты из книги «Живые и мертвые». Можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно. Война мерит вещи своею мерой. Забыл душу в портфеле, а портфель дома оставил. Великое дело – принять решение. Даже походка, несмотря на усталость, делается от этого другой… Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так, но он вспоминал перед смертью только войну! Незаменимых нет. Верно, нет — все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. Воспоминания никогда не бывают настолько далекими, чтобы ничего не значить. Даже те из них, на которых уже, казалось, стоит крест, вдруг снова приходят и начинают что-то значить... Война есть ускоренная жизнь, и больше ничего. И в жизни люди помирают, и на войне то же самое, только скорость другая. Война каждый час разлучает людей: то навсегда, то на время; то смертью, то увечьем, то раной. И все-таки, как ни наглядишься на все это, но что она такое, разлука, до конца понимаешь, только когда она нагрянет на тебя самого. Мыслящий человек должен уметь извлекать большое удовольствие из мелких радостей жизни, потому что чем у него больше в голове стоящих мыслей, тем у него меньше в жизни крупных радостей. Самая высшая из всех доступных человеку радостей — радость людей, которые спасли других людей. Здесь, на войне, не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы - не так, а потом так, как надо. Здесь, на войне, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки... |

Лайк (1) |

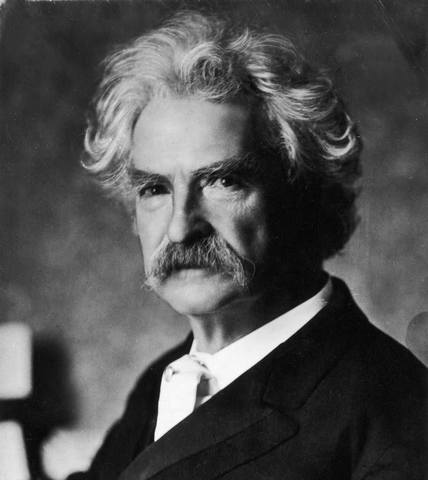

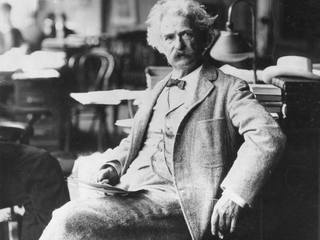

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 30 ноября – 185 лет со дня рождения Марка Твена (Mark Twain) - (Сэмюэля Клеманса, (1835-1910), американского писателя, сатирика.  Американец Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, известный всему миру под псевдонимом Марк Твен, родился 30 ноября 1835 года в поселке Флорида штата Миссури. Послужной список писателя впечатляет. Он был и лоцманом, и старателем на приисках, и золотоискателем, и журналистом. Но весь мир знает Твена как писателя. Ранние рассказы Марка Твена пронизаны сатирой и юмором.  Его книги "Приключения Гекльберри Финна", "Приключения Тома Сойера", "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура", "Жизнь на Миссисипи" стали классикой американской литературы. Марк Твен умер 21 апреля 1910 года на 75-м году жизни, от грудной жабы (стенокардии). За год до смерти он сказал: «Я пришёл в 1835 году с Кометой Галлея, через год она снова прилетает, и я рассчитываю уйти вместе с ней». Так оно и случилось. В городе Ганнибал, штат Миссури, сохранился дом, в котором мальчишкой играл Твен; и пещеры, которые он исследовал в детстве и которые потом были описаны в знаменитых «Приключениях Тома Сойера». Туда теперь приходят туристы. Дом Марка Твена в Хартфорде превращён в его личный музей и объявлен в США национальным историческим достоянием.  Когда его спрашивали, какие свои книги он любит больше всего, он неизменно отвечал: «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Этим детям, созданным Твеном, в городе Ганнибале, на родине писателя установлен памятник: Том и Гек несут дохлую кошку…  Марк Твен был не только очень остроумным человеком, который мог смеяться даже над президентом Рузвельтом, но и любил разные творческие новинки. В год окончания написания повести «Приключения Тома Сойера» американская фирма «Ремингтон» выпустила в продажу первую партию пишущих машинок. Марк Твен сразу же купил машинку, и книга о приключения Тома Сойера явилась первой в мире рукописью, напечатанной для издательства на пишущей машинке. Уильям Фолкнер писал, что Марк Твен был «первым по-настоящему американским писателем, и все мы с тех пор — его наследники», а Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Приключения Гекльберри Финна».  Твен был прекрасным оратором. Получив признание и известность, Марк Твен много времени уделял поиску молодых литературных талантов и помогал им пробиться, используя своё влияние и приобретённую им издательскую компанию. Твен увлекался наукой и был дружен с Николой Теслой. Они много времени проводили вместе в лаборатории Теслы. В своё произведение «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Твен ввёл путешествие во времени, в результате которого многие современные технологии оказались представлены в Англии времён короля Артура. Технические подробности, приводимые в романе, свидетельствуют о хорошем знакомстве Твена с достижениями современной ему науки. Двумя другими наиболее известными увлечениями Марка Твена были игра на бильярде и курение. Посетители дома Твена иногда говорили, что в кабинете писателя стоял такой густой табачный дым, что самого хозяина почти нельзя было разглядеть. До своей смерти писатель пережил потерю трёх из четырёх детей, умерла также его жена Оливия. В свои поздние годы Твен находился в глубокой депрессии, но всё ещё мог шутить. В ответ на ошибочный некролог в «New York Journal», он произнёс свою знаменитую фразу: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». За свою литературную карьеру Твен написал множество произведений, среди которых была только одна пьеса – «Жив или мертв». В России она бы впервые поставлена в 2012 году. Твен изобрел эластичный ремень для брюк, который считал альтернативой подтяжкам, и даже получил патент на свое изобретение. Еще одним его изобретением стал самоклеящийся альбом, который, в отличие от ремня, пользовался успехом. Марк Твен очень любил кошек и всегда держал дома этих животных. К выбору кличек для своих питомцев писатель подходил с юмором – известно, что с ним жили Вельзевул, Зороастр, Буффало Билл, Болтун и многие другие кошки. Марк Твен – не единственный псевдоним, который использовал Сэмюэл Клеменс. Периодически он ставил под своими произведениями подписи «Рамблер», «сьер Луи де Конт» и «Сержант Фантом».  Литературоведы и исследователи биографии Марка Твена обратили внимание на то, что его жена была очень религиозным человеком. В отличие от самого писателя, который в своих книгах не раз делал выпады в адрес религии. Впрочем, в семейной жизни Марк Твен старательно избегал острых тем, чтобы не провоцировать конфликтов с супругой, которую очень любил. Одним из близких друзей писателя был нефтяной магнат Генри Роджерс, известный своей скупостью и жёстким нравом. Но дружба с Марком Твеном оказала на него удивительное влияние – Роджерс превратился в настоящего мецената, стал жертвовать огромные деньги на благотворительность, оплачивать образовательные программы для малоимущих и людей с ограниченными возможностями. На закате жизни Марк Твен неоднократно сталкивался с финансовыми трудностями, и от его состояния не осталось практически ничего. Его издательство разорилось, вложенные в разработку инновационного печатного станка деньги не окупились, потому что в производство его так и не запустили, а нечистые на руку конкуренты украли права на несколько его произведений, выдав их за книги других авторов. |

Лайк (2) |

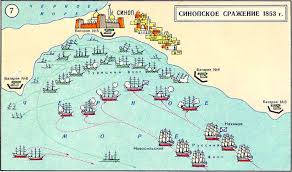

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 1 декабря. День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).  Это было одно из первых сражений Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. У северного побережья Турции русская эскадра П.С. Нахимова уничтожила турецкую эскадру Осман-паши. Русская армия и флот имели ощутимое преимущество над слабеющей Османской империей, которую современники называли «больным человеком Европы». Разгром турок был абсолютным. Последнее сражение эпохи парусного флота. В конце 40-начале 50-х гг. XIX века начал назревать новый конфликт на Ближнем Востоке, поводом к которому явился спор католического и православного духовенства о «палестинских святынях». В октябре турецкий султан объявил России войну. 18 ноября 1853 г. в Синопской бухте на южном побережье Черного моря произошло последнее крупное сражение в истории парусного флота. Турецкая эскадра Осман-паши вышла из Константинополя для десантной операции в районе Сухум-кале и сделала остановку в Синопской бухте. Русский Черноморский флот имел задачу воспрепятствовать активным действиям противника. Эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова в составе трех линкоров во время крейсерского дежурства обнаружила турецкую эскадру и заблокировала ее в бухте. Была затребована помощь из Севастополя.  Артиллерийский бой начали турецкие корабли. Русские корабли сумели прорваться сквозь заградительный огонь противника, встали на якорь и открыли сокрушительный ответный огонь. Особенно эффективными оказались, впервые примененные русскими 76 бомбических пушек, стрелявших не ядрами, а разрывными снарядами. В результате боя, продолжавшегося 4 часа, весь турецкий флот и все батареи из 26 орудий были уничтожены. Турецкий пароход «Таиф» под командованием А. Слейда, английского советника Осман-паши, спасся бегством. Победой в Синопской бухте русский флот получил полное господство в Черном море и сорвал планы высадки десанта турок на Кавказе.  Разгром турецкого флота явился поводом к вступлению в конфликт Англии и Франции, которые ввели свои эскадры в Черное море и высадили десант вблизи болгарского города Варна. В марте 1854 года в Стамбуле был подписан наступательный военный договор Англии, Франции и Турции против России (в январе 1855 г. к коалиции присоединилось и Сардинское королевство). В апреле 1854 г. союзная эскадра бомбардировала Одессу, а в сентябре 1854 г. союзные войска всадились близ Евпатории. Была открыта героическая страница Крымской войны - оборона Севастополя. |

Лайк (1) |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 4 декабря – 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893), русского поэта,писателя,переводчика; литературного и театрального критика.  Осень наступила, Высохли цветы, И глядят уныло Голые кусты. Вянет и желтеет Травка на лугах, Только зеленеет Озимь на полях. Туча небо кроет, Солнце не блестит, Ветер в поле воет, Дождик моросит.. Зашумели воды Быстрого ручья, Птички улетели В теплые края. Алексей Николаевич Плещеев родился в Костроме в обедневшей дворянской семье, принадлежавшей древнему роду Плещеевых (в числе предков поэта был святой Алексий Московский). Семья чтила литературные традиции: в роду Плещеевых было несколько литераторов, среди которых известный в конце XVIII века писатель С. И. Плещеев. До 13 лет Плещеев учился на дому. Мать наняла ему педагогов по иностранным языкам, литературе, истории. С детства будущий писатель много читал, даже пробовал самостоятельно переводить с немецкого стихотворения Иоганна Вольфганга Гете. Его любимым поэтом был Михаил Лермонтов. Скучная картина! Тучи без конца, Дождик так и льется, Лужи у крыльца… Чахлая рябина Мокнет под окном; Смотрит деревушка Сереньким пятном. Что ты рано в гости, Осень, к нам пришла? Еще просит сердце Света и тепла! Он поступил на восточное отделение филологического факультета Петербургского университета. С первых курсов поэт писал стихи, среди которых «Безотчетная грусть», «Дачи» и «Дездемоне». В начале 1844 года Плещеев послал свои произведения редактору журнала «Современник» Петру Плетневу. Плетнев писал о поэте своему другу филологу Якову Гроту: «У него виден талант. Я его призвал к себе и обласкал его». В том же году стихи Плещеева напечатали в «Современнике» под общим заголовком «Ночные думы». Там же поместили его переводы с немецкого.  Алексей Плещеев посещал литературные вечера, собрания философского кружка братьев Бекетовых, где познакомился с писателями Федором Достоевским, Иваном Гончаровым, Михаилом Салтыковым-Щедриным. Достоевский стал близким другом Плещеева. Он посвятил поэту свою раннюю повесть «Белые ночи». Плещеев был одним из первых поэтов в России, который отреагировал на революцию 1848 года во Франции. Друзья! Дадим друг другу руки И вместе двинемся вперед, И пусть, под знаменем науки, Союз наш крепнет и растёт… …Пусть нам звездою путеводной Святая истина горит. И верьте, голос благородный Недаром в мире прозвучит. Он стал известен в 1840-х как автор революционных гимнов. Писал он и сатирические рассказы, в которых высмеивал чиновников и провинциальных помещиков. Писатель состоял в кружке петрашевцев и часть своей жизни провел в ссылке. Его направили на службу рядовым в Уральск в Отдельный Оренбургский корпус. В декабре 1849 года Алексею Плещееву и другим петрашевцам вынесли приговор – расстрел. Их обвинили в распространении запрещенной литературы и революционных идей. 22 декабря петрашевцев привезли на на Семёновский плац. Там перед каждым из них лично прочитали приговор, а затем объявили, что смертная казнь отменена. В Оренбурге Плещеев женился. Его супругой стала дочь надзирателя Илецкого соляного прииска Еликонида Руднева. Поэт писал ей: «Ваша любовь одна способна исцелить мою болезненную натуру, которая сделалась такой единственно потому, что много выпало мне разных невзгод». У них Плещеева и Рудневой было трое детей. В браке поэт и его супруга прожили семь лет – до смерти Рудневой в 1864 году. В 1859 году Алексею Плещееву разрешили «под строжайшим надзором» поселиться в Москве. Вскоре он стал сотрудником и пайщиком газеты «Московский вестник», в которой публиковал свои рассказы и стихи. Травка зеленеет, Солнышко блестит; Ласточка с весною В сени к нам летит. С нею солнце краше И весна милей… Прощебечь с дороги Нам привет скорей! Дам тебе я зерен, А ты песню спой, Что из стран далеких Принесла с собой… Плещеев работал журналистом и художественным критиком в изданиях «Отечественные записки» и «Северный вестник». Там он помогал публиковаться Антону Чехову, Семену Надсону, Всеволоду Гаршину и другим молодым писателям. Продолжил Плещеев писать и прозу. В рассказах и новеллах он писал о тяжелой жизни городской бедноты, самоуправстве помещиков. В 1860 году в Москве вышел сборник прозаических произведений писателя в двух частях «Повести и рассказы А. Плещеева». Критики отмечали общественную значимость тем, которые поднимал Плещеев, но упрекали его в старомодности. Из-за проблем с деньгами в 1864 году Алексей Плещеев поступил на государственную службу – стал ревизором Московской контрольной палаты. В 1866 году Плещеев женился второй раз. Его супругой стала Екатерина Данилова. Еще до брака у них родилась дочь Любовь. Через два года Некрасов предложил Плещееву стать секретарем журнала «Отечественные записки». Плещеев согласился и вскоре переехал в Петербург.  После убийства Александра II 13 марта 1881 года начали преследовать революционеров. Арестовали и часть редакции «Отечественных записок».В 1884 году «Отечественные записки» закрыли специальным постановлением правительства. Через год публицист Анна Евреинова создала литературный журнал «Северные вестник». Она пригласила в него Плещеева на должность редактора отдела беллетристики. Весной 1890 года из состава редакции «Северного вестника» Плещеев вышел. Анна Евреинова прекратила финансировать журнал. Через несколько месяцев после закрытия «Северного вестника» Алексей Плещеев получил наследство от дальнего родственника – миллионера Алексея Павловича Плещеева. Поэту досталось около двух миллионов рублей, имение, пять тысяч десятин (больше пяти тысяч гектаров) черноземной земли. В том же году Плещеев уехал в Париж, где поселился в дорогом отеле «Mirabeau». Он занялся благотворительностью. Писатель учредил фонды имени Чернышевского и Белинского для выплаты стипендий малоимущим студентам, пожертвовал деньги для издания журнала «Русское богатство», оплатил зарубежные поездки своим друзьям. В последние годы жизни Плещеев много путешествовал по Европе. Он побывал в Швейцарии и Германии. В 1891 году, в швейцарском городе Люцерне, поэт заболел. На лечение Плещеев несколько раз уезжал в Ниццу. По дороге туда 8 октября 1893 года поэт скончалсяот апоплексического удара. Его тело перевезли в Москву и похоронили на Новодевичьем кладбище. Из посмертного посвящения К. Д. Бальмонта: Он был из тех, кого судьба вела Кремнистыми путями испытанья. Кого везде опасность стерегла, Насмешливо грозя тоской изгнанья. Но вьюга жизни, бедность, холод, мгла В нём не убили жгучего желанья — Быть гордым, смелым, биться против зла Будить в других святые упованья… «Русские ведомости». 9 октября 1893 года. [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/persons/8543/aleksei-plesheev ] |

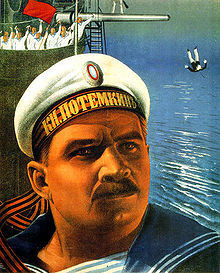

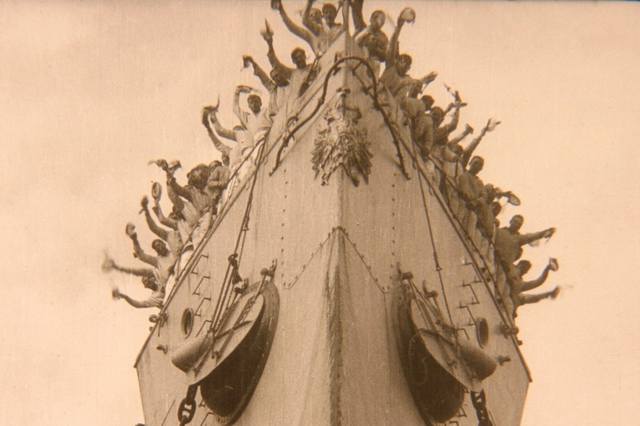

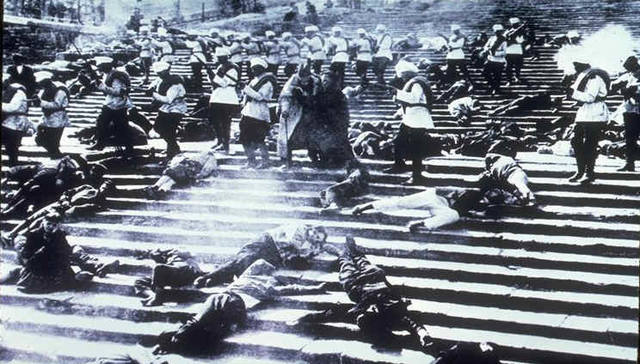

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | 21 декабря 1925 года, в Москве в Большом театре состоялся первый показ фильма "Броненосец "Потемкин" режиссёра С. Эйзенштейна - 95 лет.  Премьера в Москве состоялась 18 января 1926 года в 1-м Госкинотеатре (ныне — к/т «Художественный»). Это немой черно-белый исторический художественный фильм, снятый на киностудии "Мосфильм" режиссером Сергеем Эйзенштейном. В основе сюжета картины - восстание матросов на корабле Черноморского флота "Князь Потемкин-Таврический" летом 1905 года и последовавший за ним расстрел царскими войсками жителей Одессы, вышедших на улицы, чтобы поддержать экипаж корабля.  История создания. Решение о съемках фильма к 20-летию Первой русской революции (1905-1907) было принято юбилейной комиссией Центрального исполнительного комитета СССР в марте 1925 года. Сценарий картины должна была написать Нина Агаджанова-Шутко. В первой версии сценария, созданной Агаджановой-Шутко, восстание на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" было лишь одной из нескольких сюжетных линий. Планировалось, что съемки пройдут в ряде городов СССР и отразят разные события 1905-1907 годов. Из-за нехватки времени и неподходящей для съемок некоторых эпизодов погоды создатели фильма решили сосредоточиться только на линии "Потемкина". Эйзенштейн и один из его ассистентов Григорий Александров (впоследствии - также режиссер, создатель комедий "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга" и др.) существенно дополнили сценарий. Съемки фильма прошли в Одессе и заняли два месяца. Поскольку "Князь Потемкин-Таврический" к тому времени был списан и готовился к утилизации, фильм снимался на броненосце "Двенадцать апостолов" и крейсере "Коминтерн". Немой фильм был озвучен в 1930 году (при жизни режиссёра С. М. Эйзенштейна), восстановлен в 1950 году (композитор Николай Крюков) и переиздан в 1976 году (композитор Дмитрий Шостакович) на киностудии «Мосфильм» при участии Госфильмофонда СССР и музея С. М. Эйзенштейна под художественным руководством Сергея Юткевича. Важным элементом концепции картины стало музыкальное оформление. У фильма «Броненосец „Потёмкин“» было несколько музыкальных сопровождений. Из них — музыка Эдмунда Майзеля и Дмитрия Шостаковича. В СССР фильм вышел на экраны в сопровождении фрагментов из симфоний Л. Бетховена. Сам Сергей Эйзенштейн очень любил и считал почти идеальным музыкальное сопровождение Майзеля, который первым сочинил музыку для «Броненосца Потемкина» для европейского проката. Майзель включил в свою музыку темы предложенных Эйзенштейном песен "Дубинушка" и "Вы жертвою пали в борьбе роковой...". В звуковом сопровождении Майзеля, кроме музыкальных инструментов, использовались самые разнообразные шумовые эффекты, что создавало дополнительное эмоциональное воздействие на зрителей. Это музыкальное сопровождение не сохранилось полностью. К повторному выпуску фильма в прокат в 1950 году новую музыку написал Николай Крюков. С 1976 года "Потемкин" демонстрировался под сопровождение симфоний Дмитрия Шостаковича. В ролях. Александр Антонов — Вакуленчук Владимир Барский — командир Голиков Григорий Александров — лейтенант Гиляровский Михаил Гоморов — матрос Владимир Уральский — матрос Андрей Файт — наборщик Сергей Эйзенштейн — одессит Константин Фельдман — заговорщик-меньшевик   Оценка фильма. Признан «одним из лучших» — в 1954 году. Признан первым в числе 12 лучших фильмов всех времён и народов по результатам международного опроса критиков в Брюсселе в 1958 году (110 голосов из 117). Первый среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира (1978). Завоевал приз на Всемирной выставке в Париже (1926). В 1978 году «Броненосец Потемкин» вновь возглавил список ста самых лучших фильмов всех времен и народов согласно опросу сотен киноведов из 59 стран мира. |

Лайк (1) |

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 * 33 34 35 36 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Tina1960 » КаленДарь - ни дня без праздника » КаленДарь - ни дня без праздника. [тема №102624] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |