⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 * 27 28 29 30 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

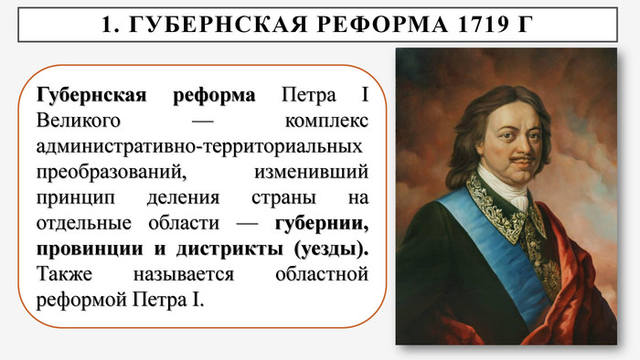

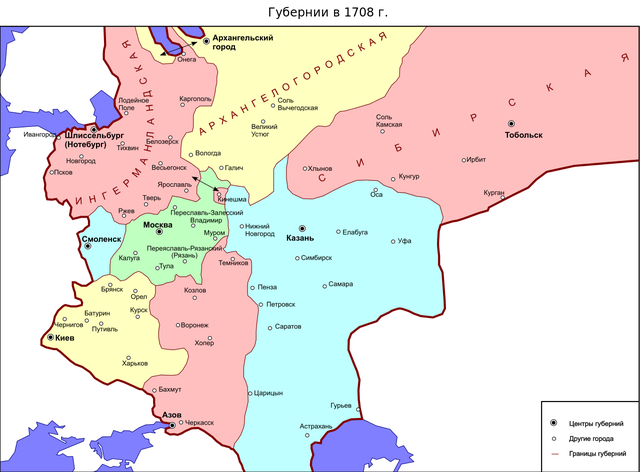

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | 9 июня. 9 июня 1719 года первый российский император Пётр I разделил русские губернии на провинции и уезды.  29 мая (9 июня) 1719 г. Правительственным Сенатом был принят именной указ Петра I «Об устройстве Губерний и об определении в оныя Правителей». Административно-территориальное деление страны на губернии было введено, когда обнаружилась неспособность старого воеводского управления решать новые исторические задачи. Указом Петра I от 18 (29) декабря 1708 г. территория Российской империи была разделена на 8 огромных губерний (Московская, Ингерманландская (с 1710 г. Санкт-Петербургская), Архангелогородская, Киевская, Смоленская, Казанская, Азовская, Сибирская). Каждая губерния включала сложившиеся в XVII в. уезды, во главе которых стояли воеводы, переименованные в 1710 г. в комендантов. Петровская реформа от 29 мая (9 июня) 1719 г. была направлена на разукрупнение слабо управляемых огромных территорий. Теперь все губернии, кроме Астраханской и Ревельской, разделялись на более мелкие единицы — провинции. Всего было учреждено 45 провинций, затем их число возросло до 50.  В Санкт-Петербургской губернии было 11 провинций: Санкт-Петербургская, Выборгская, Нарвская, Ревельская (позднее была обращена в губернию), Великолуцкая, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Углицкая и Белоозерская. Московская губерния имела 9 провинций: Московскую, Переяславльско-Рязанскую, Костромскую, Суздальскую, Юрьевопольскую, Владимирскую, Переяславль-Залесскую, Тульскую и Калужскую. Киевская губерния разделялась на 4 провинции: Белогородскую, Севскую, Орловскую и Киевскую. Азовская — на 5: Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую, Шацкую и Бахмутскую. Рижская — на 2 провинции: Рижскую и Смоленскую. В Архангелогородской губернии было 4 провинции: Двинская, Вологодская, Устюжская и Галицкая. В Сибирской — 3 провинции: Вятская, Соликамская и сибирские города; всего их было 19, начиная от Тобольска и заканчивая Якутском. В Казанской — 4 провинции: Казанская, Свияжская, Пензенская и Уфимская. Нижегородская заключала в себе 3 провинции: Нижегородскую, Самарскую и Алатырскую. К Астраханской губернии относились все города по нижней Волге, от Симбирска до Астрахани. Во главе важнейших провинций стояли генерал-губернаторы, остальных — воеводы. Провинции распадались на округа — дистрикты, здесь заправляли делами земские комиссары, выбираемые из местных дворян. В 1727 г. дистрикты были упразднены и восстановлено исторически сложившееся уездное деление. *** (30 мая [9 июня] 1672 года родился Пётр I Алексеевич, прозванный Великим - последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).  Представитель династии Романовых. Был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно с 1689 года. Формальным соправителем Петра был его брат Иван (до своей смерти в 1696 году). С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул российского императора. В исторической науке и в общественном мнении с конца XVIII века по настоящее время присутствуют диаметрально противоположные оценки как личности Петра I, так и его роли в истории России В официальной российской историографии Петра было принято считать одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в XVIII веке. Однако многие историки, в том числе Николай Карамзин, Василий Ключевский, Павел Милюков и другие, высказывали резко критические оценки. *** (30 мая [9 июня] 1686,в городе Бохум родился Граф (с 1730) Генрих Иоганн Фридрих Остерма́н (Heinrich Johann Friedrich Ostermann),умер 20 [31] мая 1747, в Берёзове.  Один из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии, фактически руководивший внешней политикой Российской империи в 1720-е и 1730-е годы. Придерживался политики союза со Священной Римской империей и стал одним из авторов союзного договора 1726 года. Занимал пост вице-канцлера и первого кабинет-министра. В 1740 году был произведён в чин генерал-адмирала, но после переворота 1741 года попал в опалу и был лишён чинов и титулов. Его сын граф Иван Андреевич Остерман стал канцлером. Родился в семье пастора в Бохуме, в Вестфалии, учился в Йенском университете, но из-за дуэли должен был бежать в Амстердам, оттуда с адмиралом Крюйсом приехал в 1704 году в Россию.  Быстро выучившись русскому языку, Остерман приобрёл доверие Петра и в 1707 году был уже переводчиком посольского приказа, а в 1710 году — его секретарём. В 1711 году Остерман, которого русские называли Андреем Ивановичем, сопровождал Петра в Прутском походе; в 1713 году участвовал в переговорах со шведскими уполномоченными; в 1721 году добился, вместе с Брюсом, заключения Ништадтского мира, за что был возведён в баронское достоинство. Ему же принадлежит и заключение в 1723 году выгодного для России торгового договора с Персией, доставившего ему звание вице-президента коллегии иностранных дел. В 1726 году стал инициатором заключения союза с Австрией. Он был постоянным советником Петра I и в делах внутреннего управления: по его указаниям составлена «табель о рангах», преобразована коллегия иностранных дел и сделано много других нововведений. Пётр очень ценил своего соратника, пожаловал ему множество земель, в том числе село Красный Угол Рязанской губернии, ставшее родовым гнездом Остерманов. После воцарения Елизаветы Остерман был арестован и предан суду. Императрица заменила казнь вечным заточением в Берёзове, где Остерман с женой( Марфа Ивановна Остерман, урождённая Стрешнева) прожил пять лет, никуда не выходя и никого не принимая, кроме пастора, и постоянно страдая от подагры. Умер в ссылке, погребён на Берёзовском погосте, могила сохранилась до настоящего времени. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | 10 июня. День рождения киностудии "Союзмультфильм"  Образованная летом 1936 года путем объединения мультмастерских «Межрабпромфильма» и «Мосфильма» она сначала называлась «Союздетмультфильм», а уже через год - «Союзмультфильм». Первый фильм, произведенный здесь был черно-белым, назывался «В Африке жарко», однако, совсем немного и уже через год появились первые цветные мультфильмы.  А после войны был выпущен впервые полнометражный рисованный фильм И.Иванова-Вано «Конек-Горбунок».  Уже в 1953 году при киностудии организовалось Объединение кукольных фильмов, и первой его работой стал фильм Е.Мигунова «Карандаш и Клякса - веселые охотники».  Постепенно производство объемных фильмов развернулось на высоком уровне и первоначально снимаемые кукольные спектакли в конце концов исчезли.  Впоследствии на студии появляются фильмы-сериалы с постоянными персонажами: «Умка», «Ну, погоди», «Маугли», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и другие. Но время брало свое и в 1980-х годах съемка фильмов сократилась, а сама студия множество раз реорганизуется пока, наконец, не возвращается в 1999 году к первоначальному статусу - ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм». Не повезло предприятию и в лихие 2000-е годы, когда киностудия вновь оказалась на грани развала. И лишь теперь подъем начался вновь. Настолько, что специалисты с размахом взялись за работу над полуторачасовым мультфильмом по сказкам Э. Т. А. Гофмана «Гофманиада». Зрелище будет впечатляющее! Так что старая студия вступила в новую жизнь. Она будет долгой и продуктивной! https://www.rusevents.ru/prazd...film-quot/ *** В 1793 году в парижском Саду растений был открыт первый в мире публичный зоопарк.  Однако этому события предшествовала печальная история. В 1793 году с победой французской революции и разграблением множества дворцов знати без присмотра осталось множество экзотических животных и зверей, выступавших в бродячих цирках. Национальное собрание приняло решение передать часть этих животных в королевский зверинец в Версале, а остальных умертвить и отдать их чучела в коллекцию Ботанического сада.  Но служащие Сада лекарственных растений пожалели зверей, и вскоре к ним присоединились и животные из упраздненного королевского зверинца в Версале. Позже зоопарк открыли для публики. https://crimea.ria.ru/society/...yunya.html *** 10 июня 1712 года основан Петропавловский собор в Санкт-Петербурге.  Петропавловский собор — православный собор в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости, усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко. До 2012 года собор высотой 122,5 м был самым высоким из зданий Санкт-Петербурга. С 2013 года он является третьим по высоте зданием в городе, после 145,5-метрового небоскрёба Лидер Тауэр и жилого комплекса «Князь Александр Невский», высота которого составляет 124 метра. В 1703 году Пётр I заложил на берегу Финского залива Петропавловскую крепость. Пётр понимал, что новая Россия нуждается в архитектуре, способной выразить идеи времени. Стремясь усилить главенствующее положение молодой столицы среди городов России, государь задумал новое строение, которое поднялось бы выше колокольни Ивана Великого и Меншиковой башни. Новый храм должен был стать самым значительным сооружением столицы и находиться в самом сердце Петропавловской крепости. Строительство храма началось 29 июня (10 июля) 1703 года в день святых апостолов Петра и Павла на территории только что заложенной Петропавловской крепости. Освящение первой деревянной Петропавловской церкви состоялось 1 апреля 1704 года. 14 мая здесь провели праздничную службу в честь победы фельдмаршала Б.П. Шереметева над шведскими судами на Чудском озере.  30 мая (10 июня) 1712 года был заложен каменный Петропавловский собор. Он строился таким образом, что деревянный храм оставался внутри новой постройки. Работой руководил итальянский архитектор Доменико Трезини. В установке шпиля участвовал голландский мастер Харман ван Болос. По приказу Петра I строительство началось с колокольни. Из-за нехватки рабочих рук, бегства крестьян и недостатка рабочих материалов она была закончена только в 1720 году. Однако шпиль колокольни был укрыт листами золочёной меди только спустя некоторое время. Высота сооружения составляла 112 метров, что на 32 метра выше колокольни Ивана Великого. Весь собор был достроен только к 1733 году уже после смерти Петра I. *** 1793 год.Столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.  10 июня 1793 года, город Вашингтон, основанный двумя годами ранее на границе между штатами Мэриленд и Вирджиния, стал столицей США вместо Филадельфии. В Конгрессе сочли, что столица должна быть независима от штатов в целях ее безопасности и надлежащего функционирования всех федеральных институтов. Поэтому территория Вашингтона была выделена в особый федеральный округ Колумбия, не входящий ни в один из штатов. Вашингтон был специально построен как столица США. Его статус объявили 1 декабря 1800 года. Место для строительства выбрал первый президент Джордж Вашингтон. В честь него и назвали город.  Город братской любви – неофициальное название Филадельфии. Город в Пенсильвании – первая столица США, где была подписана Декларация о независимости. Здесь же разрабатывали и подписывали Конституцию. Сейчас Филадельфия – шестой по числу жителей город в США. *** 10 июня 1929 года, в Москве родилась Людмила Георгиевна Зыкина - советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, романсов, эстрадных песен.  Художественный руководитель и солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» (1977—2009). Людмила Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве в семье рабочих. С детства участвовала в художественной самодеятельности, играла на гитаре и баяне. До 1942 года училась в школе рабочей молодёжи. В годы войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе им. С. Орджоникидзе. Была удостоена почётного звания «Заслуженный орджоникидзовец». После войны работала санитаркой в подмосковном военно-клиническом госпитале им. А. В. Вишневского, а затем швеёй в больнице имени Кащенко. При этом в то время, по собственным признаниям, заветной мечтой как самой Людмилы, так и её отца было стать лётчицей.  Творческая биография началась в 1947 году с участия во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого её приняли в Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. Конкурс в ходе приёма достиг 1500 человек на место, в конце комиссия отобрала четверых: трёх юношей и одну девушку — Людмилу. В 1949 году, после смерти матери у певицы пропал голос и пришлось временно уйти из хора, работала в Первой образцовой типографии, но уже через два года стала артисткой хора русской песни Всесоюзного радио (ныне Академический хор русской песни «Песни России» ФГБУ «РГМЦ»). С 1960 года — солистка Москонцерта.  В 1969 году окончила Московское музыкальное училище им. М. Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова (класс Е. К. Гедевановой), а в 1977 году — Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных. В 1977 году создала Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», где была его солисткой и художественным руководителем до конца жизни.  Помимо России, была популярна во всех республиках СССР и во многих странах мира. Голос певицы — полнозвучное, мягкое и тембристое меццо-сопрано. На протяжении всей жизни придерживалась народного русского стиля пения, сначала хорового, затем сольного. Следует отметить, что всенародную известность принесли не столько русские народные песни, сколько советские, стилизованные под народные, песни небольших посёлков и рабочих окраин, написанные композиторами М. Фрадкиным, Г. Пономаренко, А. Аверкиным, В. Темновым и Н. Поликарповым, который написал первые сольные песни для неё на стихи А. Гадалова «Глазки кари мне моргали» и «Не спалось мне ночкой долгой».  Певица долго и тяжело страдала сахарным диабетом, в 2007 году перенесла тяжёлую операцию имплантации тазобедренного сустава. В результате осложнений диабета у Зыкиной развилась острая сердечно-почечная недостаточность. 25 июня 2009 года она была доставлена в тяжёлом состоянии в реанимацию, за несколько дней до смерти перенесла инфаркт, а 1 июля 2009 её не стало.  Личная жизнь. Первый муж (с 22 лет) — Владлен Позднов, инженер автозавода имени Лихачёва. Второй муж — Евгений Свалов, фотокорреспондент журнала «Советский воин». Третий муж — Владимир Петрович Котёлкин, преподаватель иностранных языков, переводчик и журналист. Четвёртый муж — Виктор Фёдорович Гридин (1943—1997), баянист-виртуоз, композитор, дирижёр, народный артист РСФСР (1987), с которым прожила 17 лет.  В пятидесятых годах несколько лет прожила в гражданском браке с Александром Аверкиным. Детей не было. Сама певица на этот счёт говорила, что хотела иметь детей, но всегда считала, что ребёнок — это личность, требующая огромного внимания, которого она из-за постоянных гастролей уделить не могла.  С И. Сталиным она познакомилась, когда пела в хоре имени М. Пятницкого. Как-то после концерта в Кремле Верховный главнокомандующий решил сфотографироваться с любимым ансамблем и случайно встал рядом с юной солисткой Л. Зыкиной. Близко не дружила, но была в хороших отношениях с Л. Брежневым и Н. Хрущёвым. Л. Зыкина с Е. Фурцевой любили в одной компании ходить в баню. Так случилось, что вечером, накануне смерти министра, они тоже вместе парились в русской бане. Л. Зыкина поехала домой готовиться к поездке в Горький, а Е. Фурцева отправилась на банкет по случаю юбилея Малого театра.  Ночью министр позвонила Л. Зыкиной и попросила быть осторожней в дороге, голос у неё был грустный и печальный. На следующий день рано утром певица уехала на машине в Горький, а днём ей сообщили о смерти подруги. Л. Зыкина тут же вернулась в Москву. В последние годы жизни Л. Зыкиной, близким другом и учеником был солист ансамбля «Россия», певец-баритон, народный артист России М. Кизин.Существует региональный благотворительный общественный Фонд Людмилы Зыкиной, директором которого с 2001 года является М. Кизин. 3 марта 2012 года наследник певицы племянник Сергей Зыкин выставил на торги через аукционный дом «Гелос» ювелирные изделия, принадлежащие певице. Нижняя оценка представленных 25 украшений составила 11 миллионов рублей, а итоговые суммы продаж превысили 31 миллион рублей. Как сообщалось, все вырученные от продажи украшений средства должны были пойти на увековечение памяти певицы. Но по жалобе родственников результаты торгов были аннулированы и драгоценности вернулись С. Зыкину, который позже исчез. |

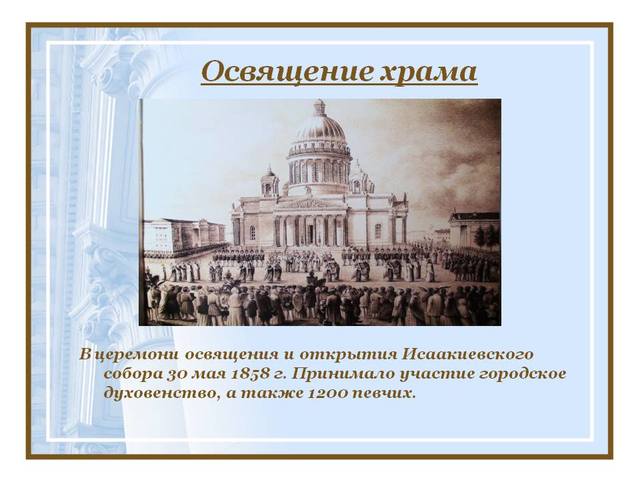

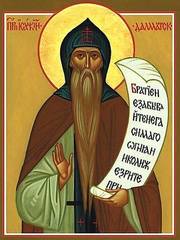

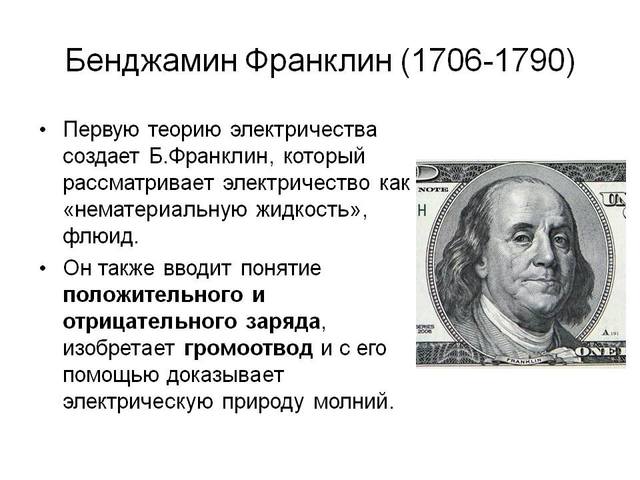

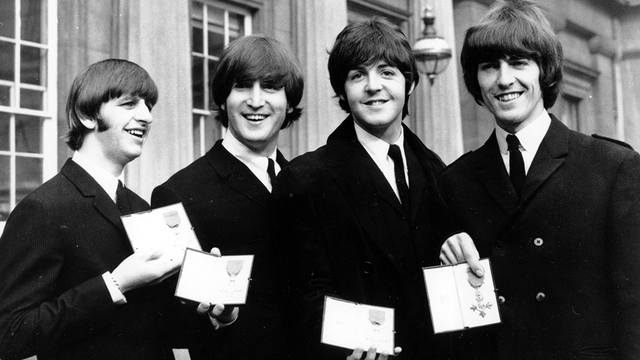

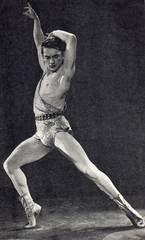

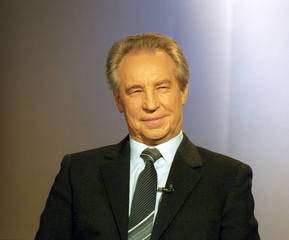

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | 11 июня. Праздник Тела и Крови Христовых традиционно отмечается католиками в четверг, следующий за Днём Святой Троицы второй недели после Пятидесятницы.  Праздник Тела и Крови Христовых, в Католической церкви — праздник, посвящённый почитанию Тела и Крови Христа, в которые пресуществляется хлеб и вино во время евхаристии, поэтому в Украинской греко-католической церкви называется также Праздником Пресвятой Евхаристии Корни этого христианского праздника ведут в Бельгию. Впервые обычай празднования возник в 1246 в бельгийской епархии Льеж. С XIII века и в некоторых других землях Европы стали совершаться евхаристические (евхаристия — греческое название таинства причащения) процессии. Уже в 1264 году папа Урбан IV объявил этот праздник общецерковным. Первоначально процессия заключалась в торжественном шествии под пение литургических тестов. Затем она соединилась с традицией молебнов об урожае и в XV веке приобрела вид шествия с четырьмя «стояниями». Во время стояния (по одному на каждую сторону света) читалось Евангелие, а собравшиеся получали от священников благословение Святыми Дарами.  Сегодня в католических храмах в этот день совершается торжественная процессия со Святыми Дарами вокруг храма или по улицам города. Процессию возглавляют священники, а за ними следуют прихожане. Для католического мира праздник является третьим по значимости после Рождества и Пасхи. У праздника Тела Христова были и противники. Самым яростным стал Мартин Лютер, который категорически отрицал празднование Тела Христова. В 1527 году он назвал эту традицию «самым вредным из всех праздников», а процессии считал «кощунством». Торжественные процессии осуждались и в эпоху Просвещения. Особой критике подвергалась массовая вырубка берёз, листья которой использовались для украшения процессии. Также существует обычай во время процессии разбрасывать лепестки цветов.  Чему посвящён праздник? Этот католический праздник посвящён евхаристии (Святому Причастию) — таинству, при котором верующие вкушают хлеб, символизирующий Тело, и вино, символизирующее Кровь Иисуса Христа. Таинство причащения верующие рассматривают как священный дар, оставленный Христом церкви во время последней вечери. Святое Причастие символизирует собой участие христиан в жертве Христа, которое помогает уподобиться Сыну Божьему. https://aif.ru/dontknows/eternal/1190861 *** Освящение Исаакиевского собора.  Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга был освящен 11 июня 1858 года. Сооружение здания и работы по его оформлению продолжались 40 лет — с 1818 по 1858 год.  Собор освятили во имя преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился в день его памяти — 30 мая (11 июня по новому стилю).  Святой раннехристианский монах, был игуменом обители Далматской (на территории современной Хорватии). Согласно описанию жизни святого, дерзновенно отговаривал римского императора Валента от арианской ереси и предсказал ему гибель; скончался, по житию, в 383 году. Мощи его сначала были в Церкви святого Стефана, соседней с монастырём Далматским, затем их перенесли в Храм Всех Святых. В 1710 году близ Адмиралтейства (примерно на месте современного памятника Петру I) была сооружена деревянная церковь Исаакия Далматского (в ней 19 февраля 1712 года Пётр I венчался с Екатериной I), которая в 1717 году была заменена каменной (архитектор Г. Маттарнови; разобрана в середине XVIII в.). В 1768—1802 на вновь созданной городской площади сооружён первый Исаакиевский собор (проект архитектора А. Ринальди, строитель — архитектор В. Ф. Бренна), который своими незавершёнными архитектурными формами и недостроенной колокольней дисгармонировал с торжественной застройкой городского центра. В 1800-х гг. состоялся конкурс на проект нового собора. Нынешний Исаакиевский собор, это уже четвёртый построенным в том месте. Существующий ныне Исаакиевский собор построен в 1818—1858 по проекту французского архитектора А. А. Монферрана, доработанному специальной комиссией (1821—1825, архитекторы В. П. Стасов, А. А. Михайлов 2 й). Сооружение Исаакиевского собора явилось крупнейшим достижением русской строительной техники. *** В этот день 11 июня 1742 года, была изобретена первая в мире кухонная плита.  Именно сегодня Бенджамин Франклин сделал подарок всем домохозяйкам мира. 11 Июня 1742 года он изобрёл кухонную плиту. Внутри изобретенной им принципиально новой печи находился лабиринт из трубок, проходя по которым, раскаленный газ равномерно разогревал большую площадь печки. Бенджамин Франклин, помимо того, что улыбается нам со стодолларовой купюры, был еще и американским ученым, журналистом, издателем, конечно, политическим деятелем и просто изобретателем.  До Франклина металлические печи имели довольно странную конструкцию, не позволявшую равномерно разогревать пищу или готовить ее. Американский же ученый создал особый лабиринт из труб - по нему шел раскаленный печной газ и этим равномерно прогревал плиту для готовки пищи. Современные печи, конечно, другой конструкции, но приоритет Франклина в размещении кухонной плиты в доме никем неоспорим. Газовая плита — кухонная техника, представляющая собой несколько (обычно 4) газовых горелок и (возможно) духовой шкаф. Широко используется для приготовления пищи практически всеми возможными способами (варка, жарка, парка, тушение). *** The Beatles наградили Орденами Британской Империи.  Еще никогда поп-музыканты не удостаивались столь престижной государственной награды, которую учредил король Георг Пятый в 1917 году. Высокое признание заслуг The Beatles перед страной («за вклад в развитие британской культуры и ее популяризацию по всему миру») вызвало протест у многих кавалеров награды. *** В этот день родились: Виссарион Григорьевич Белинский (30 мая [11 июня] 1811, крепость Свеаборг, Великое княжество Финляндское — 26 мая [7 июня] 1848, Санкт-Петербург) — русский литературный критик.  Рихард Штраус (Richard Strauss, 11 июня 1864, Мюнхен, Королевство Бавария — 8 сентября 1949, Гармиш-Партенкирхен, ФРГ) — немецкий композитор эпохи позднего романтизма, яркий представитель немецкого экспрессионизма, особенно прославился благодаря своим симфоническим поэмам и операм. Был также выдающимся дирижёром.  Жак-Ив Кусто ( Jacques-Yves Cousteau; 11 июня 1910, Сент-Андре-де-Кюбзак, Бордо, Франция — 25 июня 1997, Париж, Франция) — французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель, автор множества книг и фильмов. Являлся членом Французской академии. Командор ордена Почётного легиона. Известен как Капитан Кусто (фр. Commandant Cousteau). Совместно с Эмилем Ганьяном в 1943 году разработал и испытал акваланг.  Юрий Вячеславович Сотник (11 июня 1914, Владикавказ — 3 декабря 1997, Москва) — русский советский писатель, автор книг для подростков.  Нина Владимировна Тимофеева (11 июня 1935, Ленинград — 3 ноября 2014, Иерусалим) — советская российская артистка балета, педагог. Народная артистка СССР (1969)  Олег Борисович Видов (Oleg Vidov; 11 июня 1943, Филимонки, Ленинский район, Московская область— 15 мая 2017, Уэстлейк-Виллидж, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — советский и американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель. Заслуженный артист РСФСР (1974). В 1971 году снялся в фильмах «Джентльмены удачи» и «Могила льва». В 1973 году снялся в одном из популярнейших фильмов «Всадник без головы» по знаменитому роману Майн Рида в главной роли Мориса-мустангера.  В 1970 году женился на Наталии Федотовой. В этом браке родился сын Вячеслав.  Федотова, дочь профессора и подруга Галины Брежневой, была яркой женщиной. Она пыталась помогать своему мужу делать карьеру, и многие завистники даже утверждали, что Видов особыми талантами не блещет, а хорошие роли ему достаются благодаря Федотовой. Так, в картине Александра Митты «Москва, любовь моя» главную роль должен был играть Олег Даль, но в последний момент все изменилось, фильм вышел с Видовым.  В 1983 году 24 февраля женился на гражданке Югославии Верице Иованович. В 1983 году в июне, получив гостевую визу, выехал в Югославию к своей жене. Там снялся в трёх полнометражных фильмах и двух телесериалах («Тайна чёрного дракона»). В 1985 году после развода с Верицей Иованович переехал в Австрию, получив гостевую визу. Получив в Австрии документы с правом проживания на год, оформил гостевую визу в Италию. В сентябре 1985 года в Риме познакомился со своей будущей и, как оказалось, последней женой, американской журналисткой Джоан Борстин. Получив право въезда в США как талантливый, известный киноактер, перебрался туда. В 1989 году актёр и Джоан Борстен зарегистрировали свой брак.  В 1989 году у Видова обнаружили опухоль на гипофизе на четвёртой стадии, после чего ему снова была сделана операция в США, продлившая жизнь ещё на девятнадцать лет. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | 15 июня.  Сегодня, в третий понедельник июня, любители железных коней отмечают праздник - Всемирный день мотоциклиста. Праздник появился 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.  Изначально день так и назывался – "Ride to Work Day", что можно перевести с английского языка как "На работу на мотоцикле", и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста. В середине 1990-х в акции участвовали уже больше пяти тысяч человек. В 1997 открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста. Позже появилась некоммерческая организация, которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительства этой организации есть и в России, также она работает в Канаде, Мексике, Эквадоре,Пуэрто-Рико, Израиле и на Филиппинах. До 2008 года датой праздника считалась третья среда июля, но с 2008 года День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Изменение было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Благоприятные климатические условия, в свою очередь, позволяют принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов. В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. *** 15 июня 1844 года Чарльз Гудьир(Charles Nelson Goodyear) запатентовал способ вулканизации резины.  В 30-е годы позапрошлого века Европа и США раскусили прелесть сухих ног. Обувка, сделанная из южноамериканской смолы под названием каучук, не пропускала воды, но имела существенный недостаток – жарким днем она превращалась в кашу. Со временем каучуку нашли применение в строительстве и много где еще, но все его преимущества в полном смысле слова таяли на солнце. Едва родившись, резиновая промышленность грозила откинуть калоши, но тут ей на выручку явился изобретатель Чарльз Гудьир. Он не был обременен знаниями, зато исполнен страсти, он смешивал сырую смолу со всем, что попадалось под руку: солью, перцем, сахаром, песком, касторовым маслом, даже с супом, в надежде ощупью обнаружить удачное сочетание. Терпение и труд перетерли нужду и неудачи: Гудьир получил патент и славу, а человечество – резину: ластики, мячики, изоляцию проводов и машины на мягком ходу. Чарльз Гудьир — именно он впервые, смешав каучук с серой, получил устойчивую резину. Но вместо славы и денег он снискал себе лишь судебную тяжбу. Лишь в 1844 году, когда процесс вулканизации был доведен до совершеннства, изобретатель наконец-то получил патент. При этом он и не подозревал, что на другой стороне Атлантики, в Великобритании, двумя неделями раньше подобный патент был выдан Томасу Хенкоку, сотруднику компании "Charles Macintosh&Company". Не подозревал он также и о том, что в "Макинтоше" узнали о результатах экспериментов Гудьира сразу же после того, как было сделано открытие. И сообщил им об этом тот человек, которого Чарльз считал своим другом — Дж. Хаскинс из Roxbury Rubber Company, который часто одалживал изобретателю деньги. Специально ли Хаскинс выдал секрет своим партнерам из Великобритании или случайно, неизвестно. Гудьиру, наконец-то начало везти — ему удалось открыть фабрику по вулканизации каучука. Позже он получил приглашение на первую Всемирную Выставку в Лондон, которая прошла в Суд пришел к компромиссному решению — Хэнкок был признан изобретателем вулканизации в Великобритании, а Гудьир — в США.  Данная тяжба привела к очередному разорению бизнеса Гудьира. Так что после того, как он вернулся в Америку, ему опять пришлось отправиться в долговую тюрьму. Кстати, именно туда его супруга принесла ему награду, которую изобретателю пожаловал император Франции Наполеон III — Орден Почетного Легиона. Что же, хоть какое-то утешение. После всех этих потрясений Чарльз Гудьир так и не смог наладить свой бизнес, да и его потомки тоже — когда он скончался в 1860 году, то оставил наследникам лишь долги, общая сумма которых достигала 200 тысяч долларов (огромные деньги по тем временам!). Кстати, незадолго до смерти изобретатель вулканизации лишился своего патента — для того, что бы продлить срок его действия, нужно было заплатить, а денег у него уже тогда не было. Поэтому с 1858 года единственным обладателями патента на вулканизацию осталась ненавистная Гудьиру компания "Charles Macintosh&Company", сотрудник которой украл его изобретение. Впрочем, некоторая доля славы (правда, увы, посмертной) изобретателю вулканизации все-таки досталась — в 1898 году, почти через сорок лет после его смерти, была основана компания, названная в его честь, Goodyear Tire and Rubber Company. Подобным действием основатели этой фирмы даввали понять, что признают приоритет Гудьира. А в 1976 году имя Гудьира было торжественно запечатлено на персональной табличке в Национальном Зале Славы Изобретателей (США). В родном же городе Чарльза, Нью-Хэйвене, до сих пор функционирует начальная школа, носящая его имя.  Эта история до сих пор служит предостережением для всех ученых и изобретателей — о своих идеях и экспериментах нельзя говорить никому, даже близким друзьям. Они, как выясняется, тоже оказываются ненадежными, когда речь идет о деньгах и славе. Был бы Гудьир чуть более скрытным, никто бы не смог отнять у него славу первооткрывателя вулканизации каучука и все причитающиеся к ней дивиденды. Кстати, справедливости ради, сейчас выяснилось, что и Чарльз Нельсон Гудьир не был первооткрывателем вулканизации. Исследования археологов показали, что этот процесс был известен древним майя еще в конце первого тысячелетия до нашей эры. Они использовали его при изготовлении мячей для игры в аналог современного футбола. Однако имя того, кто впервые додумался смешать каучук с серой при нагревании, история не сохранила. Да и патент, судя по всему, он зарегистрировать не догадался… https://www.pravda.ru/science/1100712-goodyear/ *** 15 июня 1843, в Бергене, Норвегия родился Эдвард Хагеруп Григ – известный норвежский композитор и дирижер, популяризировавший народную культуру своей страны, приверженец романтизма.  Биография Грига очень интересна уже тем, что он является автором музыки 600 песен и романсов, двух сюит, одного полноценного концерта и более чем 20 музыкальных пьес. Он вырос в образованной семье, где музыка была важной составной повседневной жизни. в семье британского вице-консула Александра Грига и пианистки Гесины Хагеруп. В жилах прадеда по отцу – купца Александра Грига – текла шотландская кровь. Отец был третьим в династии представителей Великобритании, которой положил начало его дед, состоятельный купец, перебравшийся в Норвегию в 1770 году. Мать Эдварда обладала замечательными музыкальными способностями: она окончила консерваторию в Гамбурге, несмотря на то, что в это учебное заведение принимали исключительно юношей. Именно она способствовала развитию музыкального таланта всех пятерых детей в семье. К тому же уроки игры на фортепиано входили в обязательную программу образования наследников почтенных семейств. Дома она играла детям – двум сыновьям и трем дочерям – произведения Фредерика Шопена и Моцарта. Эдвард Григ сыграл первые аккорды на фортепиано в 4-летнем возрасте. В 5 уже сочинял пьесы.  Вступительные испытания в консерваторию Эдвард сдал успешно, и в 1858 году началось его обучение. Он был крайне избирателен в отношении собственных преподавателей, позволяя себе просить руководство консерватории заменить ему наставника, с которым у него не совпадали музыкальные взгляды и предпочтения. И, благодаря недюжинному таланту и прилежанию в учебе, ему всегда шли навстречу.  За годы учебы Эдвард посетил множество концертов, наслаждаясь произведениями великих музыкантов – Вагнера, Моцарта, Бетховена. В 1862 году Лейпцигская консерватория выпустила Эдварда Грига с отличными оценками и восхищёнными рекомендациями. В том же году состоялся его дебютный концерт, который прошел в Швеции, в городе Карлсхамн. Блестящее окончание учебы омрачалось только состоянием здоровья Грига — плеврит, заработанный в тот период, будет сопровождать композитора всю жизнь, периодически давая серьезные осложнения.  Возвратившись в родной Берген, Григ скоро осознал, что здесь нет перспектив для его профессионального становления, и в 1863 году он перебирается в Копенгаген. Выбор города неслучаен — именно здесь в то время располагался центр музыкальной и культурной жизни всех скандинавских государств. Копенгаген оказал судьбоносное влияние на творчество Грига: знакомство со многими деятелями искусства того времени, просветительская деятельность и углубление в историю скандинавских народов сформировали его неповторимый стиль. Музыкальные творения Грига стали приобретать четкие национальные черты. Вместе с другими молодыми музыкантами Григ продвигает скандинавские музыкальные мотивы «в массы», и сам вдохновляется ритмами песен, плясок, образами и формами народных этюдов. В Копенгагене Эдвард Григ встречает главную женщину своей жизни — Нину Хагеруп.  Молодая успешная певица ответила взаимностью на страстное признание Грига. На пути к их безграничному счастью было лишь одно препятствие — родственная связь. Нина была двоюродной сестрой Эдварда по материнской линии. Их союз вызвал бурю негодования родственников, и на все последующие годы они стали изгоями в собственных семьях. В 1867 году они всё-таки поженились. Это был не просто брак между двумя влюблёнными, это был ещё и творческий тандем. Нина исполняла песни и пьесы на музыку Грига, и, по наблюдениям современников, не было другого исполнителя, который бы настолько попадал в настроение его сочинений. Начало семейной жизни было связано с монотонным трудом, не приносившим серьезного успеха и дохода. Обосновавшись в Кристиании (Осло), Нина и Эдвард путешествовали по Европе, давая концерты. Иногда он дирижировал, давал уроки игры на фортепиано. В 1868 году в молодой семье родилась дочь. В честь отца Эдвард назвал ее Александрой. Но счастье не продлилось долго — в годовалом возрасте девочка умерла от менингита. Это событие стало роковым для семьи Грига — супруга тяжело переживала потерю, и их отношения уже никогда не были прежними. Совместная концертная деятельность продолжалась, но успех все не приходил. Григ был на грани глубокой депрессии. В 1872 году его пьеса «Сигурд Крестоносец» получила признание, власти Швеции даже назначили ему пожизненное содержание. Так неожиданно пришедшая слава не радовала Грига — он стал мечтать о спокойной размеренной жизни, и вскоре вернулся в родной Берген. Малая родина вдохновила Грига на новые свершения — он сочиняет музыку к драме Ибсена «Пер Гюнт», которая по сей день считается одним из самых значительных произведений Грига и важным аспектом норвежской культуры в целом. В ней нашли отражение как личные переживания композитора, так и его взгляд на ритм жизни современных европейских столиц. А любимые Григом народные мотивы подчеркнули его восхищение родной Норвегией. В Бергене значительно ухудшилось здоровье Грига — плеврит угрожал перейти в туберкулёз.  К тому же отношения с Ниной рушились, и в 1883 году она покинула супруга. Григ нашел в себе силы вернуть её, осознав, что несмотря на всеобщую славу, вокруг него крайне мало по-настоящему близких людей. Эдвард и Нина вновь начали гастролировать, однако ему становилось все хуже — болезнь лёгких стремительно развивалась. Посетив почти все Европейские столицы, Григ собирался провести очередной концерт в Лондоне. В ожидании корабля, они с Ниной остановились в Бергене в отеле. Новый приступ не позволил Григу отправиться в путь, и, попав в больницу, он скончался 4 сентября 1907 года.  Интересные факты о Григе Эдвард не стремился получить образование в обычной школе, всеми силами избегая уроков. По рассказам некоторых его биографов, иногда он нарочно мочил свою одежду, словно попал под дождь, чтобы его отправили домой переодеться. Идти до дома было далеко, и Эдвард попросту прогуливал занятия. Однажды Эдвард отнес в школу тетрадь со своими первыми сочинениями. Учителя, невзлюбившие мальчика за его невнимательное отношение к учебе, осмеяли эти записи. В период жизни в Копенгагене Григ познакомился и подружился с Гансом Христианом Андерсеном. Композитор написал музыку на несколько его стихов.  Эдвард сделал предложение Нине Хагеруп в рождественский вечер 1864 года, в обществе молодых деятелей культуры, преподнеся ей сборник своих любовных сонетов под названием «Мелодии сердца». Григ всегда восхищался творчеством Ференца Листа, и однажды произошла их личная встреча. В тяжёлый период жизни Грига, Лист посетил его концерт, а после подошёл и пожелал ему не останавливаться и ничего не бояться. Эдвард расценил это как своеобразное благословение. Любимым домом Грига стало поместье под Бергеном, которое композитор прозвал «Тролльхауген» - «Холм троллей». Григ очень любил рыбалку и частенько выезжал на природу, чтобы порыбачить с друзьями. В числе его друзей, любителей рыбалки, был и знаменитый дирежер Франц Байер. У Грига был своеобразный талисман — глиняная статуэтка лягушки. Ее он всегда брал с собой на концерты, а перед выходом на сцену имел привычку потереть ей спину. Биография Грига гласит, что в 1887 году Эдвард и Нина Хагеруп познакомились с Чайковским. Между ними завязалась переписка, и в течение многих лет Григ делился с ним своими творческими планами и личными переживаниями.Визит Грига в Россию так и не состоялся из-за болезни Эдварда и русско-японской войны, в условиях которой он посчитал неуместным приезжать в гости к другу Чайковскому.  Генрих Ибсен сам попросил Грига сочинить музыку к его пьесе «Пер Гюнт», написав композитору письмо в начале 1874 года. Ибсен пообещал ему поделить вырученный гонорар пополам, как между равноценными соавторами. Именно такое большое значение придавал драматург музыке. На одном из своих концертов в Кристиании Григ без предупреждения заменил последний номер композицией Бетховена. На следующий день критик, недолюбливавший Грига, опубликовал разгромную рецензию, особенно отметив бездарность последнего произведения. Эдвард не растерялся, позвонил этому критику, и заявил, что он — дух Бетховена, и это он является автором того самого произведения. С критиком случился инфаркт. Король Норвегии был почитателем таланта Грига, и дал распоряжение вручить ему один почетный орден. Эдвард, не найдя ничего лучшего, положил орден в задний карман фрака. Королю передали, что Григ обошёлся с его наградой весьма непотребным образом, на что монарх всерьёз обиделся. Эдвард Григ и Нина Хагеруп похоронены в одной могиле. Несмотря на сложности в совместной жизни, они все же смогли остаться друг для друга самыми близкими людьми. Смерть была неожиданной, по всей Норвегии был объявлен траур. Похоронили Грига на берегу фьёрда, недалеко от его виллы, на лоне любимой им норвежской природы.  Могила Эдварда Грига и Нины Хагеруп. Произведения Грига имеют огромное значение как для мировой истории музыки, так и для национальной культуры Норвегии. По сути, он стал первым норвежским композитором, снискавшим мировую славу, к тому же продвинувшим народные скандинавские мотивы на новый уровень. Вряд ли можно встретить человека, который ни разу не слышал нежнейшие звуки пьесы «Утро» из сюиты Грига «Пер Гюнт» или вкрадчивое шествие таинственных обитателей Пещеры Горного короля. В этом нет ничего удивительного, ведь это произведение давно уже завоевало невероятную популярность и любовь публики. Режиссеры фильмов зачастую обращаются к этому шедевру, включая его в свои картины. Более того, в каждой школе, музыкальном кружке, школе развития дети обязательно знакомятся с яркими и необычайно выразительными пьесами, которые входят в сюиту. https://obrazovaka.ru/alpha/g/grig-edvard-grieg-edvard https://soundtimes.ru/simfonic...-per-gyunt *** В 1594 году, в Ле-Андели, Нормандия родился Николя Пуссен ( Nicolas Poussin) - французский художник, один из основоположников живописи классицизма.  первоначальное художественное образование получил на своей родине, а потом учился в Париже, под руководством Кентена Варена и Ж. Лаллемана. В 1624 г., будучи уже довольно известным художником, Пуссен отправился в Италию и близко сошёлся в Риме с поэтом Марино, внушившим ему любовь к изучению итальянских поэтов, произведения которых дали Пуссену обильный материал для его композиций. После смерти Марино, Пуссен оказался в Риме безо всякой поддержки. Обстоятельства его улучшились лишь после того, как он нашёл себе покровителей в лице кардинала Франческо Барберини и кавалера Кассиано дель-Поццо, для которого были написаны им «Семь таинств».  Благодаря серии этих превосходных картин, Пуссен в 1639 г. был приглашён кардиналом Ришельё в Париж, для украшения Луврской галереи. Людовик XIII возвёл его в звание своего первого живописца. В Париже Пуссен имел много заказов, но у него образовалась партия противников, в лице художников Вуе, Брекьера и Мерсье, ранее его трудившихся над украшением Лувра. Особенно сильно интриговала против него пользовавшаяся покровительством королевы школа Вуе. Поэтому, в 1642 г., Пуссен покинул Париж и вернулся в Рим, где и жил до самой своей смерти. Пуссен был особенно силен в пейзаже. Воспользовавшись результатами, достигнутыми в этом роде живописи болонской школой и проживавшими в Италии нидерландцами, он создал так называемый «героический пейзаж», который, будучи компонован сообразно правилам уравновешенного распределения масс, при своих приятных и величественных формах служил у него сценой для изображения идиллического золотого века.  «Пейзаж с Полифемом.1648» Пейзажи Пуссена проникнуты серьёзным, меланхолическим настроением. В изображении фигур он держался антиков, через что определил дальнейший путь, по какому пошла после него французская школа живописи. Как исторический живописец, Пуссен обладал глубоким знанием рисунка и даром композиции. В рисунке он отличается строгой выдержанностью стиля и правильностью. Ему принадлежит та заслуга, что благодаря любви к классицизму, которую он умел внушить своим соотечественникам, на некоторое время был приостановлен развившийся у французских художников вкус к вычурному и манерному.  Рукоположение (Христос вручает Петру ключи от Рая). Форт-Уорт, Музей Кимбелла К лучшим историческим картинам Пуссена, из которых большая часть хранится в Луврском музее, в Париже, должны быть отнесены: * «Всемирный потоп», * «Смерть Германика», * «Взятие Иерусалима», * «Тайная вечеря», * «Ревекка», * «Жена-блудница»,  * «Моисей младенец»,  * «Поклонение золотому тельцу», * «Иоанн Креститель, крестящий в пустыне» и  * «Аркадские пастухи». Императорский Эрмитаж обладает 21-м произведением этого мастера; из них наиболее любопытны: * «Моисей, иссекающий воду из камня» (№ 1394),  * «Эсфирь перед Артаксерксом» (№ 1397), * «Триумф Нептуна и Амфритриты» (№ 1400), * «Великодушие Сципиона» (№ 1406), * «Танкред и Эрминия» (№ 1408) и два исторических пейзажа (№ 1413 и № 1414). В Дрезденской картинной галерее выставлены: * «Спящая Венера и Амур»  * «Царство Флоры».  Брак (Обручение Иосифа и Марии). Музей Фитцвильяма.Кембридж. С картин Пуссена гравировали: Шато, Пуайльи, Одран, Пеен и Клодина Стелла. http://www.aphorisme.ru/about-authors/pussen/?q=3971 *** Начало Петрова поста.  Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 15 июня. Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называли постом Пятидесятницы. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».  Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди. Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней. Заканчивается Петров пост всегда в День апостолов Петра и Павла 12 июля, если только праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.  Кухня Петрова поста считается нестрогой — из рациона исключают продукты животного происхождения, разрешается использовать в пищу только растительные продукты и рыбу. Причем, в среду и пятницу не рекомендуется употреблять рыбу и растительное масло, в другие дни рыба разрешается. Соблюдая пост, надо быть внимательными к своему рациону и не допускать ограничений, негативно влияющих на здоровье. Смысл поста не в том, чтобы лишить организм необходимых питательных веществ. Важно не предаваться чревоугодию и удерживаться от соблазнов. Тело должно получать все, что нужно для полноценной жизнедеятельности. Правильно организованное питание в период поста поможет и душе, и телу. |

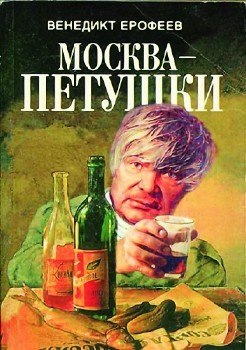

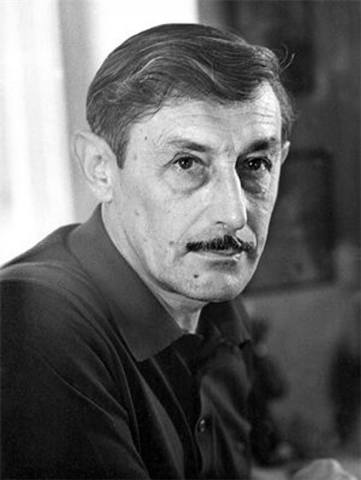

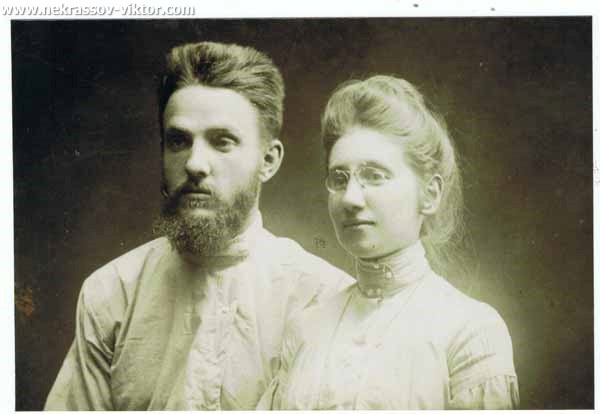

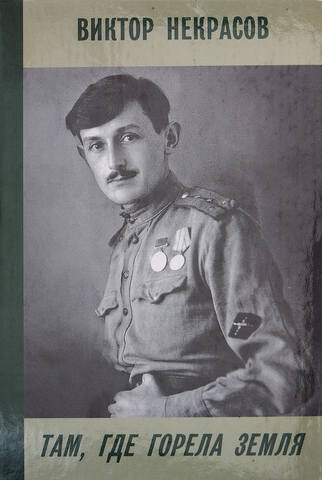

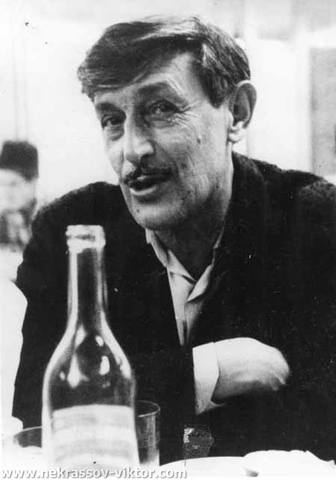

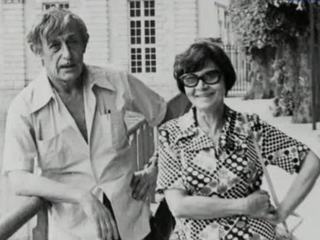

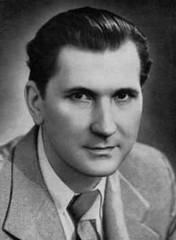

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | 16 июня. 16 июня 1925 года у подножия горы Аюдаг поставили брезентовые палатки первые артековцы. На торжественную линейку по случаю открытия вышли 80 пионеров.  Постепенно лагерь расширялся и благоустраивался. В СССР путевка в Артек была престижной наградой как для советских детей, так и для зарубежных. Юная Анна Нетребко пела в артековском хоре. Будущий режиссёр Павел Чухрай снимался в картинах студии «Артекфильм». Почётными гостями черноморского лагеря в разные годы были известные политические деятели и знаменитые люди искусства. Артек всегда был и остается до сих пор символом счастливого детства. Первые две тысячи ребят, как в добрые советские времена, в этом году за успехи в учебе и спорте, науке и искусстве получили путевки в самый престижный российский лагерь - «Артек». Попасть туда, ещё с 1925 года, мечтает каждый ребёнок страны.  «Я хочу, чтобы Артек был, как минимум, честным. И не подменял одно другим. Мне кажется, что Артек – это ориентир, который говорит ребенку, что его успехи будут поощрены. Причем успехи, не всегда связанные с талантом, а связанные, прежде всего, с усердием», - отметил генеральный директор детского центра «Артек» Алексей Каспржак. Лозунг «Все лучшее – детям!», придуманный именно в Артеке, означал невиданное благополучие: как материальное – на веранде дворца Суук-Су можно было увидеть пионеров, которые вкушают на десерт вишню в шоколаде, так и моральное, – именно здесь дети познавали себя, постигали истинную ценность человеческих отношений. «А самая главная педагогическая программа, которая была, есть и будет – это началось еще с А. П. Гайдара, - умение работать в команде, творчески мыслить, интересы коллектива ставить выше своих. Это до сих пор остается», - утверждает директор детского лагеря «Хрустальный» Александр Безлюдько. Артек - визитная карточка не только пионерии, всей страны, ее достижений, которые, во многом, сохранились и будут приумножены. В Артеке - «городе будущего» - на 218 гектарах – краеведческий музей Крыма, музей «Космос», открытый лично Гагариным, музеи русского флота и сокровищ Черного моря, своя студия «Артекфильм», которая помогла корреспондентам «Новостей культуры» подготовить этот материал, и даже флотилия. Новое руководство международного детского центра делает ставку на инновации в образовательной системе и планирует в скором времени позиционировать Артек как альтернативу школьному образованию.  «Школа с урочной системой, звонком и переменой - не всегда адекватна времени. Это признают многие, сложно в этом сознаться. Мы считаем, что школа должна опираться на образовательные события, на то, что происходит с ребенком вне зависимости от запрограммированного урока или программы», - отметил директор Артека Алексей Каспржак. К 90-летнему юбилею,в рекордные сроки отремонтировано 6 комплексов. Руководство центра намерено всерьез заняться раскруткой бренда «Артек», распространять его педагогические методики не только в России, но и в других странах. *** ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА СОВЕРШИЛА ПОЛЁТ В КОСМОС.  16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6» совершила полёт первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области в семье крестьян-колхозников. С 17 лет работала ткачихой, а позже увлеклась парашютным спортом. В конце 1961 г. было принято решение о подготовке женщин к полёту в космос. Из нескольких сотен претенденток была сформирована женская группа слушателей-космонавтов, в которую вошли Ж. Д. Ёркина, Т. Д. Кузнецова, В. Л. Пономарёва, И. Б. Соловьёва и В. В. Терешкова. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 г. от этого плана отказались, и встала задача выбора одной из пяти кандидаток. После тщательных обследований для космической подготовки выделили троих: Пономарёву, Соловьёву, Терешкову. Основным кандидатом была назначена Валентина Терешкова.  Тренировки, во время которых проверялась устойчивость организма к факторам космического полёта, включали в себя термокамеру, сурдокамеру, отработку действий в невесомости на МиГ‑15, парашютную подготовку и т.д. Свой космический полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 г. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Терешкова провела на орбите 2 суток 22 ч. 50 мин., совершив 48 витков вокруг Земли и пролетев 1 млн. 971 тыс. км. Полёт Терешкова перенесла тяжело, однако, несмотря на физический дискомфорт, она вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.  Следующий полёт женщины в космос состоялся только через 19 лет; второй женщиной-космонавтом стала Светлана Савицкая. В 2000 г. влиятельная британская организация «Ежегодная ассамблея женщин, добившихся наибольшего успеха» присудила Валентине Терешковой титул «Величайшая женщина ХХ века». *** День чекушки.  Чекушка – стеклянная тара, которая вмещает в себя 250 миллилитров жидкости. Такая емкость у жителей разных стран ассоциируется в первую очередь с русской водкой. Само слово образовалось от старинной меры объема – четушки, которая равнялась двум чаркам. День чекушки хоть и неофициальный праздник, но в этот день вполне можно устроить посиделки с друзьями, поговорить по душам, вспомнить интересные моменты из жизни, например, за чекушечкой чая. Своё название «четушка» берёт от пары чарок (чета) , которые и вмещала. С введением метрической системы слово «четушка» , потеряв смысловое наполнение, преобразовалось в небезызвестную «чекушку» и «четок» (водки) , составляющую 0,25 литра и по объёму приблизительно ею равной. 1970 год - чекушка, стоила 1 рубль 49 копеек,а поллитровка ― 2 рубля 87 копеек.  До революции в России существовало множество названий для определенного количества вина и водки. Они были кратны основной единице - казенному ведру, это примерно 12 литров 300 граммов. 20-я часть ведра равнялась водочной бутылке, 50-я часть - четушке или чекушке. Сотая - чарке или сотке (ее также называли “мерзавчиком”). 200-я часть ведра называлась “шкаликом”. В магазинах водку продавали в бутылках и чекушках. А мелкие меры были необходимы для кабаков, где разливали спиртное. При советской власти основным мерами остались бутылка и “чекушка” (она же четвертинка). То есть, пол-литра и 250 граммов. Тара по 100 или по 50 граммов встречалась, как правило, в подарочных упаковках, в так называемых “водочных наборах”. На кассах они не продавались. А вот “чекушки” были в ходу. Вот, к примеру, что взял с собой в путешествие герой поэмы Венедикта Ерофеева “Москва – Петушки”.  Говорит сам автор:" Во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да - розовое крепкое за рупь тридцать семь". Поэма написана в 1969 году. Четвертинка, или “чекушка” “российской” - рубль 64 копейки. Две четвертинки - 3,28. Это немного дороже полулитровой бутылки. В 70-х года за чекушкой-четвертинкой закрепилось и другое название – “снегурочка”. Расцвет торговли спиртным в мелкой таре пришелся на середину 90-х годов. В страну хлынул импорт. Граждане мигом вспомнили старые название. Помимо “чекушек”, появились стограммовые бутылочки и стаканчики. Их окрестили “стопариками, или же “мерзавчиками”. Водку тогда разливали не только в стеклянную тару, но и в пластиковую. Пластиковый “мерзавчик” получил название “йогурт”. Были даже 100- и 200-граммовые алюминиевые баночки. Бутылочка объемом в 50 граммов обрела старое название - “шкалик”. Сейчас напитки в мелкой таре, менее 250 граммов, как правило, не выставляются на витрины. Их продают прямо у кассы. В пересчете на пол-литра такой алкоголь стоит дороже, чем то же самый напиток в обычной водочной таре. Эксперты пока расходятся во мнении по поводу того, как повлияет возможный запрет продажи на общую ситуацию с потреблением спиртного. В конце 50-х годов правительство резко сократило количество рюмочных, где можно было без труда выпить. В ответ появилась традиция “соображать на троих”. Отсутствие в продаже небольших доз алкоголя вынуждало покупать целую бутылку вскладчину. Что, в свою очередь, приводило к случайным знакомствам. https://www.m24.ru/articles/ob...ce=CopyBuf https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1526023/ |

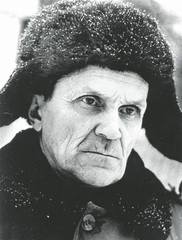

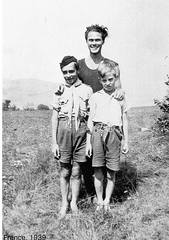

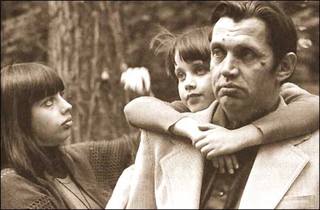

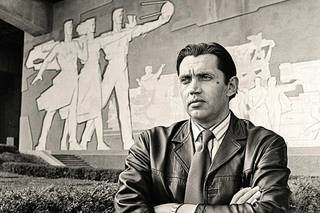

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3342 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3911 | 17 июня. 17 июня 1940 года у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI – XVII вв. (времен царя Михаила Федоровича). На деревеньку высыпалось целое состояние.  По одной из версий, во время грозы был размыт клад, а сильный ураган поднял монеты в воздух и выбросил в районе счастливой деревни. НО! Чтобы поднять такой вес в воздух, нужно огромное количество энергии, которую может принести разве что смерч. Всё бы ничего, но смерчи и ураганы для этих широт вообще нехарактерны. Кстати, до этого, в ноябре 1940 года, в английском городе Хэнхеме шёл дождь из монет достоинством 1 и 0,5 пенса. *** 17 июня 1930 года с конвейера Сталинградского тракторного завода сошел первый советский трактор.  Правда, завод был куплен в США, а модель трактора скопирована с заокеанской, но «стальные кони» табунами пошли в колхозы. *** 17 июня 1953 года в ГДР — экономические выступления рабочих в июне 1953 года в Восточном Берлине, переросшие в политическую забастовку против правительства ГДР по всей стране.  Утром 17 июня в Берлине началась всеобщая забастовка. Уже в 7 часов на Штраусбергер плац собралась 10-тысячная толпа. Через французский сектор в центр Восточного Берлина из Хеннигсдорфа двинулась огромная колонна сталеваров. Между 11 и 11:30 была остановлена работа метро и городской электрички, чтобы воспрепятствовать быстрому прибытию многочисленных демонстрантов с окраин в центр. К полудню численность забастовщиков в городе достигла 150 000 человек. Демонстранты требовали отставки правительства, отставки профсоюзного руководства, проведения свободных выборов, допуска к выборам западных партий, воссоединения Германии. Большую популярность приобрели лозунги, направленные против руководителей ГДР Ульбрихта, Пика и Гротеволя. Гнев и недовольство рабочих выражались также в уничтожении пропагандистских плакатов. Хотя советские войска уже 17 июня в значительной степени контролировали ситуацию, на некоторых предприятиях протесты продолжались вплоть до середины июля.  Самые крупные акции протеста состоялись в городах Дрезден, Гёрлиц, Ниски и Риза. По данным Народной полиции, забастовки прошли в 14 из 17 районов округа. В Дрездене на большинстве предприятий была прекращена работа. Демонстранты направились к городской ратуше, сместили бургомистра и сформировали новый «городской комитет». Из тюрем были освобождены заключённые. Как и в Биттерфельде, рабочие выдвинули каталог политических требований, в том числе о пересмотре восточной границы ГДР по линии Одер-Нейссе. В целом в демонстрации приняли участие около 50 000 человек. Советские войска положили конец акциям протеста Округ Галле стал одним из центров восстания. Все 22 района сообщили о забастовках и акциях протеста. Наряду со столицей округа главные события развернулись в таких промышленных центрах, как Лойна, Биттерфельд, Вольфен, Вайсенфельс и Айслебен, а также Кведлинбург и Кётен. В городе Вайда вооружённые шахтёры устроили перестрелку с казарменной полицией (предшественницей Национальной народной армии). В городе Йена в акциях протеста участвовали от 10 до 20 тысяч человек. Магдебург наряду с Берлином, Галле, Йеной, Гёрлицем и Лейпцигом был важным центром событий 17 июня 1953 года. Против протестующих были брошены советские танки.Чрезвычайное положение было введено в более 167 районах из 217.Всего в подавлении волнений участвовали 16 дивизий, из них только в Берлине три дивизии с 600 танками. Вечером 17 июня в городе действовали около 20 000 советских солдат и 15 000 служащих казарменной полиции. Официальные данные ГДР о жертвах 17 июня (25 человек) были занижены, а цифры, которые приводились на Западе (507 человек), завышены. До 1990-х годов не были предметом изучения советских историков. В официальной науке определялись как «фашистская вылазка». В постсоветской российской историографии ещё не выработано устоявшееся определение; в отличие от западных коллег, которые пишут о «рабочем восстании» или «народном восстании», российские историки в основном пользуются политическим эвфемизмом «события в ГДР 17 июня 1953 года». *** 17 июня 1911 года,в Киеве родился Некрасов Виктор Платонович - советский писатель, диссидент и эмигрант.  Лауреат Сталинской премии второй степени (1947). Член французского ПЕН-клуба (1975). Член Баварской академии изящных искусств (1983). Участник Великой Отечественной войны. Виктор Некрасов по линии матери — потомок древнего аристократического рода Мотовиловых, правнук шведского барона, российского подданного, генерала Антона Вильгельма фон Эрна, венецианских дворян Флориани и дальний родственник Анны Ахматовой со стороны матери, Зинаиды Николаевны Некрасовой (урожденной Мотовиловой). Виктор Платонович Некрасов родился 4 (17) июня 1911 года в Киеве. Младенца крестили 2 (15) июля 1911 года июля в соседней церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Десятинной) по ул. Владимирской, № 2. До рождения Вити его мать Зинаида Некрасова работала врачом и жила со старшим сыном Колей и своей матерью Алиной Антоновной в Киеве по улице Владимирской, дом № 4, кв. 7. Отец, Платон Феодосиевич Некрасов, банковский служащий, в то время проживал в городе Петропавловске.  Платон Феодосиевич и Зинаида Николаевна Некрасовы,Лозанна, 1901 г.Фотография L. Schmid (родители Виктора Некрасова) В 1912 году Зинаида Некрасова с сыновьями и матерью уехала в Лозанну, а затем и в Париж. Там они общались со многими политическими эмигрантами, в том числе с Луначарскими. В 1915 году семья возвратилась в Киев и поселилась на съёмной квартире по улице Кузнечной, дом № 24, кв. 17. Отец, Платон Феодосиевич умер в Красноярске от разрыва сердца летом 1917 года. Виктор получил сугубо женское воспитание – его растили бабушка, мама и тетя Софья Николаевна. На фотографиях маленький Некрасов запечатлен в девичьих платьях и с длинными волосами. С подачи старших родственниц Виктор всю жизнь именовал себя не Витя или Витек, а Вика. В 1919 году из-за голода в Киеве старшего брата Николая отправили в Миргород, к бабушкиному племяннику врачу Сергею Николаевичу Эрну, который устроил его в санаторий, где относительно неплохо кормили. Но в Миргороде Коля попал в руки красногвардейского патруля. Юноша говорил только по-французски, его обвинили в шпионаже, насмерть засекли шомполами и бросили тело в реку. Некрасов рос милым и послушным ребенком. Кроме школы, дополнительно занимался языками Мольера и Шекспира. Парень стремился реализовать разнообразные таланты, воплотить в жизнь не только свои мечты, но и надежды, возлагавшиеся на погибшего брата. После окончания средней школы Виктор поступил на архитектурный факультет Киевского строительного института (окончил в 1936 г.). Одновременно занимался в студии при Театре русской драмы. Работал актёром и художником сцены в театрах Киева, Владивостока, Кирова и Ростова-на-Дону. В августе 1942 г. ушёл на фронт, служил в сапёрных войсках, командовал батальоном.   На обороте этой фотографии надпись «Любимому Викочке на память, 12.12.1943, Баку, от Жени Парсадановой». В бакинском эвакогоспитале № 5030 Некрасов находился после ранения, хирург Евгения Парсаданова была его лечащим врачом. Раненая на фронте правая рука заживала плохо. Для восстановления моторики врач посоветовал Некрасову ежедневно помногу писать, и Виктор Платонович занялся созданием главного произведения жизни – книги «На краю земли», впоследствии преобразованной в повесть «В окопах Сталинграда».Создавалась книга при свете керосиновой лампы, и на керосин начинающий писатель тратил 400 руб. в месяц, а военная пенсия составляла всего 500. Усилия и средства окупились сторицей. Сразу после войны (1946 г.) в журнале «Знамя» появилась повесть Некрасова «В окопах Сталинграда». В следующем году она была удостоена Сталинской премии.  Некрасов стремился рассказать правду о войне, честно писать о жизни народа. Воспоминания о ранении верхней конечности помогли Некрасову в 1950 году правдоподобно описать аналогичную контузию в рассказе «Сенька», повествующем о преображении юного самострела в мужественного воина. В произведении «В родном городе» писатель рассказал о непростом возвращении бывших фронтовиков к мирной жизни. Следующая повесть Некрасова — «Кира Георгиевна» (1961 г.) посвящена проблемам интеллигенции. Творчество Виктора Платоновича не ограничивалось только художественной литературой. Прозаик доказал, что дом номер 13 на Андреевском спуске – это именно то здание, в котором жил Михаил Булгаков. С легкой руки Некрасова трехэтажное строение киевляне стали называть «Домом Турбиных». Исторические заметки Виктора Платоновича о столице Украины легли в основу цикла «Городские прогулки». Особые отношения складывались у писателя с кинематографом. Через 10 лет после первой публикации повести, сделавшей Некрасова знаменитым, произведение экранизировали: вышел фильм «Солдаты» – одна из первых картин с участием Иннокентия Смоктуновского. Еще через 2 года режиссер Владимир Венгеров по мотивам повести Виктора Платоновича «В родном городе» снял картину «Город зажигает огни». В ленте молодая актриса Алиса Фрейндлих впервые сыграла не эпизодическую, а полноценную роль. В 1960 году прозаик срежиссировал любительский фильм «Паола и роман», в котором сыграл главную мужскую роль. По сценариям Некрасова сняты документальные картины «Неизвестному солдату», «Сын солдата», «Жил человек», «И снова белый цвет каштанов», «Продавец игрушек». Режиссер Илья Гутман на основе книг Виктора Платоновича выпустил ленты «38 минут в Италии» и «Обычная жизнь Буэнос-Айреса». Писатель выступил в «Литературной газете» с рядом статей, призывая увековечить память людей, расстрелянных фашистами в 1941 г. в Бабьем Яре. Большинство погибших там были евреями, и Некрасова обвинили в сионизме. Тем не менее памятник в Бабьем Яре был установлен, в чём немалая заслуга писателя. После резких слов Н. С. Хрущёва в адрес писателя на одном из партийных пленумов Некрасова начали клеймить за «низкопоклонство перед Западом», перестали печатать его книги. В киевской квартире Виктора Платоновича был произведён обыск. В течение шести дней Некрасова допрашивал следователь. Писатель, благополучно переживший сталинскую эпоху, неожиданно начал подвергаться гонениям при Никите Хрущеве. Властям не нравились то рецензия Некрасова на фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича», то очерки, написанные прозаиком по итогам зарубежной поездки. Виктор Платонович вместо гневного обличения пороков капитализма опубликовал лирические заметки, в которых сочувствие простым людям сочеталось с мягкой иронией и восторженным описанием красот Парижа. Писатель не являлся диссидентом в полном смысле этого слова, но поддерживал товарищей, впадавших в немилость, хранил и перепечатывал запрещенную литературу, подписывал письма против реабилитации Сталина. Некрасова трижды исключали из партии. После обыска, проведенного весной 1974 года, литератор написал Брежневу с просьбой разрешить ему с семьей выехать за границу. В июле разрешение было дано, и осенью прозаик с женой вылетели в Швейцарию. В 1974 г. писатель эмигрировал во Францию. За границей писал для газет и журналов, делал радиопередачи, читал лекции о русской литературе, продолжал творческую работу. За границей Виктор Платонович сотрудничал с журналом «Континент» и радиостанцией «Свобода». После язвительной критики Некрасовым произведения Леонида Брежнева о войне «Малая Земля» писателя лишили советского гражданства, а его книги изъяли из библиотек.  В Париже Виктор Платонович написал пронзительный автобиографический рассказ «Девятое мая», повествующий о советском ветеране Отечественной войны, вынужденном жить в эмиграции. Старику не с кем отпраздновать День Победы, и он отмечает праздник с немецким летчиком, когда-то бомбившим Сталинград. Последнее произведение Некрасова — «Маленькая печальная повесть» о жизни трёх друзей. Личная жизнь. Виктор Некрасов-красавец, острослов, знаменитость. И холостяк. Женщины просто не давали ему прохода. А везде он появлялся с одной. С мамой. А женился лишь в шестьдесят с лишним, когда мамы не стало. Хотя со своей будущей женой познакомился еще до войны. Но потом они на долгие годы потеряли друг друга. О личной жизни Виктора Некрасова известно мало. Тетя писателя Софья Николаевна в мемуарах упоминала об актрисе Нанине Праховой, которую якобы племянник содержал, находясь в предвоенный период во Владивостоке.  Нанина Прахова, Виктор Некрасов, режиссер Александров и актер Лакшин, Театр Тихоокеанского флота, Владивосток, 1938 год. В театре Виктор работал актером и художником. «Он стал содержать во Владивостоке одну знакомую актрису с ребенком...» — писала тетка Некрасова Софья Николаевна. После слов «знакомую актрису» в скобках приписано — «Нанину Прахову» После войны о браке с Виктором Платоновичем, ставшим знаменитым, мечтали многие киевские дамы, но писатель «жил панычем» с мамой, к которой был привязан не меньше, чем в детстве.Выйдя на пенсию в послевоенные годы Зинаида Николаевна всегда ездила с сыном в его творческие командировки и на отдых. В Киеве они часто совершали совместные вечерние прогулки по Киеву.  Отношения с женщинами сводились либо к платонической дружбе, либо к необременительному флирту. Знакомые отмечали некую искру, пробегавшую между прозаиком и литературным критиком Асей Берзер, которая редактировала произведения Некрасова. После смерти мамы литератор воссоединился с юношеской любовью – актрисой Галиной Базий, с которой родоначальника лейтенантской прозы разлучила война. Галина Базий и Виктор Некрасов зарегистрировали брак в январе 1972-го.  К сыну жены от первого брака – Виктору Кондыреву – Некрасов относился как к родному. Пасынок составил полную библиографию отчима. Своих детей у писателя не было. Виктор Некрасов скончался от рака лёгких в Париже 3 сентября 1987 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Родоначальник лейтенантской прозы похоронен на парижском кладбище Святой Женевьевы, где обрели вечный покой друг Виктора Платоновича, Александр Галич, и такие писатели, как Тэффи, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.  К памятнику прикреплен осколок снаряда, найденного Некрасовым на Мамаевом кургане за 40 лет до кончины. https://24smi.org/celebrity/5637-viktor-nekrasov.html https://citaty.su/kratkaya-biografiya-viktora-nekrasova |