Усадьбы

Усадьбы существующие, восстановленные, разрушенные

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

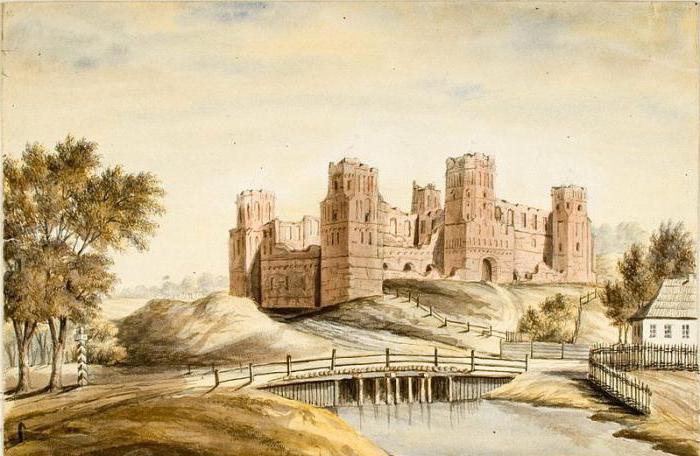

14 сентября 2019 18:33 Гольшанский замок. Один из самых интересных архитектурных шедевров расположен в историческом месте Беларуси, Гольшаны. С давних времён небольшое белорусское поселение привлекают к себе туристов со всего мира значимой достопримечательностью страны, дворцово-замковым ансамблем рода Сапег, Гольшанским замком. Гольшанский замок оставил свой след не только в истории страны, также и в художественной литературе имеются его отпечатки, именно с него Короткевич списал образ замка в своём историко - детективном романе «Черный замок Ольшанский». Даже название не слишком менял. Замок в Гольшанах строился по приказу Павла Сапеги, он был возведён в традициях голландского зодчества около 1610 года. Внешне он очень походил на другой знаменитый замок Беларуси, Мирский замок. В плане он также представляет собой прямоугольник из жилых корпусов зданий, которые образовывали замкнутую дворовую территорию. Также по углам дворца в Гольшанах возвышались шестигранные оборонительные башни, а в центре одной из стен была возведена пятигранная фортификационная башня, имевшая въездной тоннель во двор.  На фото Гольшанский замок, реконструкция по картине Вацлава Дзьмаховского 1853 года. На фото Гольшанский замок, реконструкция по картине Вацлава Дзьмаховского 1853 года. Изначально Гольшанский дворец строился как фортификационно-оборонительное укрепление, но со временем мощные стены фортификации уступили место фасаду жилого дома. Убрали центральную входную башню, а угловые шестигранные башни уменьшили по размеру но увеличили их высоту. Соответственно оборона укрепления дворца была отнесена и переместилась на систему рвов и земляных валов. Остатки оборонительных валов сохранились до наших времён. Огонь и военные действия во времена Первой и Второй мировых войн разрушили работу великих зодчих той эпохи , от великого дворца в Гольшанах до наших времён дожили только величественные руины, на фото остатки великого строения. Есть в Беларуси деревня Гольшаны, славится она руинами Гольшанского замка рода Сапег и тем, что занесена в энциклопедию загадочных мировых мест за несколько местных загадочных явлений и легенд. Как у каждого уважающего себя замка Беларуси, и в Гольшанском замке есть свои легенды и свои привидения. В центре одного из корпусов здания находился въезд во дворец. Фасад на этой стороне был монументально простой. Арочный въездной портал был обрамлён архивольтом. На противоположной стороне двора замка в Гольшанах, симметрично въезду, находилась небольшая часовенка. Эта часовня встраивалась в жилой корпус. Кровлю покрывала плоская черепица. Об убранстве внутри Гольшанского замка известно очень мало. Только то, что справа от входа была большая зала, она была квадратная и имела четыре колонны, на колонны опирались крестовые своды. Стены дворца украшались портретами, гобеленами а также дорогим коллекционным оружием. Выходившие во внутренний двор оконные проёмы выполнялись витражами из толстого стекла. На полу была керамическая плитка, в комнатах на потолках были фрески и высокохудожественная лепнина, гербовые изразцы с монограммой П. С. Сапеги украшали печи и камины замка. Солдат который хорошо ест лучше сражается, снабжённая провиантом армия быстрее побеждает. Для этого нужен хороший вместительный подвал. В Гольшанском замке история упоминает очень хорошие подвалы. Сегодня от славного Гольшанского замка остались только руины да остатки одной из угловых башен замка.  Совсем недавно была проведена небольшая очистка замковой территории от битого кирпича возле стен. Адрес замка - Гродненская обл., Ошмянский район, д. Гольшаны. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/g...arusi.html В официальных источниках замок Гольшанский упоминается в семнадцатом веке, но на самом деле его строительство началось еще в конце 13 в. Тогда он являлся стратегически важным объектом и был возведен из дерева. Строителем замка был местный житель по имени Гольша, он и стал в итоге родоначальником князей Гольшанских, проживавших в замке. В те времена он располагался на высокой горе над рекой Корабль, князья считали его практически неприступным. Никто из историков не знает почему, но род князей постепенно исчезал. К началу семнадцатого века из наследников осталась только княжна Елена, которая стала женой Павла Сапеги. В ее приданое помимо большого количества золота и драгоценных камней входил замок. Павел Сапега был очень влиятельным человеком в Великом княжестве Литовском, поэтому он решил перенести свою резиденцию на берег реки Лусты и выстроить новый замок уже из кирпича. По привычке новое сооружение продолжали называть Гольшанским. Историки считали, что сам замок приносил несчастье своим владельцам. Ведь каждый род, живший в этих стенах, постепенно вымирал. Из детей Павла не осталось в живых никогоо, все умерли еще в младенчестве. Поэтому после смерти самого Сапеги его замок начал постоянно менять хозяев. В итоге он полностью пришел в упадок. В семнадцатом веке архитектура шагнула вперед, и замок возводился с учетом передовых тенденций того времени. Внешне сооружение представляло собой огромный прямоугольник размерами практически девяносто на сто метров. В замке было шесть башен, которые уже не несли защитной функции, стены тоже потеряли свою мощь. Теперь для обороны жителей замка использовались рвы и специальные сооружения. Стены, выходящие внутрь двора, представляли собой жилые помещения, расположенные в три этажа.  Окна в жилых помещениях были просто огромными, а внутреннее убранство отличалось богатой росписью и лепниной. Анфилады комнат переходили в бесконечную галерею с портретами различных представителей рода Сапегов, а каждое помещение имело свой собственный цвет. https://www.syl.ru/article/294...a-legendyi ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

25 сентября 2019 20:28 26 сентября 2019 12:01 Тракайский замок. Недалеко от Вильнюса находится древняя столица Великого Княжества Литовского — город Тракай. В 1337–1382 гг. Троками правил литовский князь Кейстут, сын Гедимина. Именно Кейстут в 1375 году перенес столицу Литвы за озеро, в Новые Троки, там он возвел так называемый Островной замок, чтобы защититься от рыцарей Тевтонского ордена, часто нападавших на княжеские владения. Чтобы построить новую крепость, три заболоченных островка искусственно объединили в один, сделав насыпи из гравия и камней. По сути, так и появился Тракайский замок. Вскоре здание было сожжено, однако сыну Кейстута князю Витовту удалось его восстановить. Строительство завершилось в 1409 г., а новая крепость стала самой мощной и величественной во всем княжестве. К концу XVI в. Тракай постепенно перестал играть значительную роль в политической жизни Литвы, князья оставили крепость, и она стала приходить в упадок. Позднее в Тракай ссылали опальных представителей знати, а замок использовали как тюрьму. В 1962 г. в отреставрированном центральном дворце открылся Тракайский исторический музей, где собраны археологические находки: предметы оружия, быта и культуры. На нижнем этаже находится экспозиция средневековых монет, отлитых на расположенном некогда в замке монетном дворе. Во дворовых постройках сегодня проводятся различные передвижные выставки. Тракайский замок, расположенный недалеко от древнего города Тракай, является самым крупным из всех, находящихся на территории Литвы. Более того, он считается единственным во всей Восточной Европе фортификационным сооружением, расположенным на отдельном острове. Тракай - главный форпост древней столицы Великого княжества Литовского вот уже на протяжении многих веков возвышается над озерами Гельвий и Лука. Замок Тракай был построен в начале XIV столетия из красного кирпича и серого камня. Во времена правления князя Витаутаса (он более известен под именем Витовт), когда границы Литвы достигали Балтийского и Черного морей, замок был достроен и расширен. Тракайская крепость считалась одной из самых мощных в Восточной Европе. Она ни разу не открыла свои ворота перед врагом. Еще бы, ведь строительством руководил Радик, лучший зодчий крестоносцев, которого направил в Тракай сам магистр ордена. Все эти факторы, в совокупности с необычайной красотой самого замка и окружающей его природы, обусловили необыкновенный интерес туристов, приезжающих в эти места со всех сторон света. Тракайский замок является самым посещаемым, живописным и интересным местом в городе, это самая известная достопримечательность Литвы. Как следует из древней легенды, передаваемой литовцами из поколения в поколение, один из самых значимых местных князей Гедимин (Гедиминас), возвращаясь однажды с охоты, обнаружил в окрестностях города Кернаве необыкновенной красоты места. Опытный глаз государственного деятеля и воина сразу же оценил удобство расположения тут замка, который одновременно мог бы стать резиденцией литовских владык и форпостом, обороняющим торговые пути. Таким образом, тут, на живописном берегу прекрасного озера Гальве в XIV веке был построен первый замок, названный Полуостровным. Со временем в нем расположилась резиденция сына князя Гедимина Кейстута (Кестутис). Впоследствии, сын Кейстута и внук Гедимина литовский князь Витовт (Витаутас) приступил к строительству нового — островного замка, который, по его задумке, должен был отличаться особой неприступностью. Это качество было обусловлено тем, что замок находился в нескольких сотнях метров от берега, что исключало скрытое приближение к нему противника, как и атаку с разных сторон. Однако историки утверждают другое, по их мнению Великий князь Гедемин действительно перенес сюда свою столицу в 1321 году. Но по другой легенде, сын Гедемина, Кейстут, встретил в лесу красавицу Бируте и полюбил ее с первого взгляда. И, хотя девушка дала обет чистоты, молодой князь силой привез ее в Тракай, где построил крепость и взял девушку в жены. Позже, Бируте родила князю сына Витавта, самого известного из всех литовских князей. Архитектурный облик замка, а также присутствие в нем стилей зодчества, характерных для различных исторических эпох, свидетельствуют, что он возводился и перестраивался в течение длительных промежутков времени. Современный вид замка отличается характерными чертами средневековой готики, с ее внешней простотой и сдержанностью. Крепость Тракай состояла из двух частей: трехэтажного княжеского дворца и призамковых зданий. В замке была система воздушного отопления: горячий воздух по трубам поднимался вверх и таким образом нагревал глиняный пол. Спальня князя соединялась тайным ходом с казначейской палатой, откуда можно было незаметно выйти во двор. Крепостные стены, защищающие замок с разных сторон, имеют в высоту 7 метров при толщине в 3,5 метра. Примечательно и то, что стены замка, обращенные в сторону города Тракай, имеют необычайно просторные бойницы, которые говорят о том, что через них можно было вести оборонительный огонь из огнестрельных орудий. Остальные стены, смотрящие на озеро, имеют проемы, предназначенные сугубо для освещения помещений замка естественным светом. В южной стене предзамка можно обнаружить остатки крепостных ворот, оборудованных ранее подъемным механизмом. Сам трехэтажный княжеский дворец был разделен внутренним двориком на два больших крыла. Он представлял собой двухкорпусное здание закрытого типа, сооруженное из кирпичей и каменных фрагментов разного размера, которое было окружено террасой. При этом большие камни составляют почти половину всей кладки здания. В начале XV века из-за назревавшей Грюнвальдской битвы по приказу сына Кестута, князя Витовта, была реконструирован и существенно укреплен Тракайский замок, расположенный на острове. Значительно возросло политическое и военное значение Тракая после постройки островного замка. Здесь часто находился князь Витовт, умер он тоже здесь. Когда замок был построен, князь заезжал в Тракай лишь изредка, однако с 1397 года он стал проводить здесь больше времени, чем в своей официальной резиденции в Вильнюсе. В ходе знаменитой Грюнвальдской битвы, которая произошла в 1410 году, Тевтонский Орден был разгромлен, и роль Тракайского замка, как крепости, предназначенной для борьбы с крестоносцами, несколько снизилась. Однако сам замок оставался наиболее близкой к укрепляющемуся Вильнюсу официальной резиденцией литовских правителей. Следует сказать, что в это время замок находился в самом расцвете своего политического и военного величия. Именно тут князь Витовт принимал иностранные делегации, а также давал пышные приемы и пиршества в их честь. Когда в Тракайском замке в 1430 году, глубокой осенью, умер князь Витовт, Тракай теряет свой столичный статус, хотя некоторое время здесь все еще сохраняли литовскую государственную казну и метрику. Со временем роль Вильнюса еще более укрепилась, а строительство прямой дороги, соединившей новую столицу Литвы с Каунасом, изменили расположение торговых путей, которые раньше проходили вдоль Тракая. С этого времени Тракайский замок стал использоваться как место для политической ссылки литовской знати, которая по тем или иным причинам попадала в опалу к великому князю. После Грюнвальдской битвы 15 июля 1410 года замок потерял свое военное предназначение, так как война была выиграна. В это период проводились пиры и приемы для иностранных послов и высоких гостей, съезжавшихся в замок со всей Европы. Например, в 1413 году в Тракае был оказан приём посланнику императора Сигизмунда, который являлся арбитром в процессе решения конфликта с Тевтонским орденом. Нужно было решить вопросы, связанные с определением границ Жемайтии. Тогда князь Витовт возвел посла в рыцари и подарил богатые подарки. С 1413 по 1430 годы в Тракайский замок 13 раз заезжал король Польши, Ягайло, со своими придворными. В 1477 году замок в Тракае посетил Контарини, посол Венеции. Также Тракайский замок посетил император Рима, короли Польши и Чехии, послы из Греции, Московский, Тверской и Рязанский князья. В 1430 году, как только Великий князь Витовт умер, Тракай был захвачен литовским князем Свидригайлом. Но он не пробыл здесь долго благодаря брату Витовта, князю Сигизмунду, который изгнал врага. До 1535 года Тракайский замок был резиденцией литовских князей, поэтому там долго хранились все документы из канцелярии великих князей Литвы. После того как князья Литвы стали королями Польши в 15 веке, Тракайский замок превратили в тюрьму для узников из знатных родов. Но уже после войны с Россией, князю Сигизмунду III во время своего правления захотелось сделать замок своей летней резиденцией. После того, как Вильнюс стал столицей Литвы, Тракай потерял свою значимость. В 1616 году Сигизмунд III издал указ, запрещающий воинским частям заходить на территорию города и заниматься грабежом местных жителей, в то время жители Тракая очень страдали от воинских грабежей. Роковым для Тракайского замка стал 1665 год, когда он был захвачен и полностью разграблен войсками русского царя Алексея Михайловича. При этом замок был частично разрушен. Военного значения замок уже не имел и, как гласит легенда, причиной его разрушения стали поиски богатств, веками накапливавшихся в подвалах замка в Тракае. Но усилия солдат оказались тщетными. Часть богатств заранее из замка была вывезена, а часть спрятана на островах и на дне озера. Поиски этих кладов продолжаются и в наши дни, но духи тракайских озер и лесов умеют хранить доверенные им тайны и богатства. Хотя кое-что ученым все-таки достается. После битвы между Литвой и Россией от Тракайского остались лишь пустота и разруха и уже к 19 веку Тракайский замок и крепость представляли собой сплошные руины. Постепенно замок приходит в упадок, а во время войны с Московским государством (1655-1657 года) город и крепость были ограблены и сожжены. В середине XVII века, все более терявший свое значение замок был практически полностью разрушен российскими войсками, воевавшими в то время с Литвой. После этих событий Тракай как-то надолго забыли. И он постепенно разрушался, всеми покинутый, до самого конца XIX века. Тракайский замок, по сути, превращается в руины. В конце XIX века были предприняты самые первые попытки его восстановления. Но удалось это только в советские времена. Начало действенной реставрации выпадает на период 20 века. В 1901 году археолог Шукевич арендовал Трокский островной замок, чтобы отгородить его архитектуру от дальнейшего разрушения. С 1926 начинается поднятие замка. Руины на острове решили не трогать, а главное внимание уделили Островному замку. В 1935 году начали восстанавливать его репрезентативный зал, башни, стены. Большое количество работ опускали и не делали, так как не хватало средств на отстройку. После того, как в 1939 году Тракай был передан Литве, для продолжения работ пригласили инженера-архитектора Боровского, который был руководителем проекта в 1929—1941 годах. В период войны работы были остановлены, но после ее окончания начаты с новой силой. И уже к концу 1949 года была покрыта крыша репрезентативного зала дворца. В 1951 – 1961 проводились археологические раскопки Полуостровного замка. Однако, против восстановления архитектуры выступило высшее советское партийное руководство. А все произошло из-за опрометчивого вреда, нанесенного Старому городу Тракай: границы были уменьшены, а синагога – разрушена. Руководители работ по реставрации замков, архитекторы Бронюс Круминис и Станисловас Микулёнис, характерно восстановили боковые башни при замке, что повлияло на изменение объёмно-пространственной композиции всего замка в целом. Благодаря им Островному замку был возвращён вид 15 века. С большими трудностями к 1987 году внешний облик Тракайского замка был приведен в соответствие с его историческим видом, какой он имел в XV столетии.  Примечательно, что уже в 1962 году в помещениях центрального дворца Трокайской крепости, который был к этому времени уже отреставрирован, открылась экспозиция местного исторического музея. Его экспонаты знакомили всех интересующихся с историей края, города Тракая, а также самого островного замка. В залах были выставлены многочисленные археологические находки, найденные при раскопках в районе замка, — предметы старины, быта и культуры, а также образцы средневекового оружия. Сегодня любой желающий может ознакомиться с расположенной на нижнем этаже замка выставке образцов монет, найденных при раскопках более четырех десятков старинных кладов, и датируемых XVI-XVII веками. И это не удивительно, учитывая тот факт, что в Тракайском замке в XVI веке был расположен монетный двор, начало которому положил еще Великий князь Кейстут. Причем самые древние монеты, найденные в так называемом Рикантайском кладе, датируются 1360 годом. Не меньший интерес у посетителей вызывает и клад, найденный в 1963 году в окрестностях города Тракай. Среди девяти тысяч обнаруженных монет можно увидеть литовские и польские шиллинги XVII века, а также билонные шведские шиллинги, отчеканенные в самом Риме. Всего выставка содержит более 35 тысяч образцов старинных монет, большая часть из которых была найдена в этих местах. Уникальная акустика замкового зала Тракая обусловила тот факт, что в нем регулярно в летнее время проводятся концерты камерной и средневековой музыки. Сегодня в репрезентационном зале, где ранее литовские князи принимали монархов и послов со всех стран Европы, проводятся государственные и городские мероприятия и конференции. Выпускникам средних школ тут вручают аттестаты, а каждые выходные в большом зале собираются брачующиеся со всех окрестностей, отдавая дань сложившейся в последнее время красивой традиции. Следует сказать, что перечень экспонатов и достопримечательностей Тракайского замка достаточно внушителен, и потребует значительного времени для ознакомления с ними. Тут есть образцы знаменитого старинного венецианского стекла, сохранившаяся часть архива литовского княжества, образцы древнего книгопечатания, стяг Тракайского воеводства и многое другое. В теплое время года во внутреннем дворе замка разыгрываются самые настоящие театральные действа, посвященные историческим тематикам. Что касается местной природы, то она вызывает у гостей Тракая совершенно необыкновенные чувства. Действительно, если тут арендовать любое подходящее водное транспортное средство, то с поверхности воды открываются совершенно потрясающие по великолепию виды на старые замковые сооружения, которые невозможно рассмотреть, находясь на земле. А девственная, бережно хранимая местными жителями природа, просто располагает к романтическому настроению и полному отрешению от мирской суеты. В целом, можно сказать, что литовцы бережно хранят свою природу и исторические памятники, которые им достались в наследство от славных предков. И в этом нам есть чему у них поучиться. Внутри Тракайского замка с 1962 года находится музей истории Тракай и сувенирные лавки. Законченный в правление Витовта Тракайский Островной замок оригинально сочетал оборонительную и репрезентационную функции — функции крепости и дворца. Он представляет собой замечательный пример готической архитектуры. О небывалом богатстве замка свидетельствует тот факт, что, как явствует из литовских хроник, даже седла в замке были золотыми. Несколько седел вместе с лошадьми были подарены московскому князю Василию I. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/trokayskiy-zamok.htmlЭто единственное в Восточной Европе фортификационное сооружение, занимающее целый остров. Да и сам город практически полностью стоит на воде. Замок окружён рвом 12-метровой ширины и состоит из 11 оборонительных башен, соединённых между собой толстыми кирпичными стенами. За всю историю своего существования он ни разу не был завоёван. Источник: https://travelkap.ru ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

25 сентября 2019 23:18 Усадьба фон Дервиза в Кирицах.  Усадьба фон Дервиза более напоминает сказочный городок или европейский дворцовый комплекс где-нибудь под Веной или Зальцбургом, нежели имение в рязанской глубинке, на бескрайних российских просторах. Впрочем, удивительный и совсем не русский облик этих построек во многом объясняется именем их владельцев - фон Дервиз. Именно эта семья 120 лет назад выстроила великолепную усадьбу в селе Кирицы. Происхождение их фамилии само по себе любопытно. Семья обрусевших немцев Визе, в которой были и весьма знатные особы, например, гамбургский бургомистр, преуспевала в России еще со времен Петра Великого. Глава семейства Иоганн-Адольф Визе, служивший на стезе юстиции, удостоился записи в дворянское сословие и почетной приставки «фон дер», что в Германии указывает на принадлежность к дворянству. Со временем эта фамилия русифицировалась, и Павел Григорьевич, действительный статский советник, известный как концессионер и строитель железных дорог в Российской империи, был известен уже как фон Дервиз. Включившись в Общество Московско-Саратовской железной дороги, впоследствии он стал членом его правления (кстати, рязанцы обязаны именно ему появлением в 1860-х годах на территории губернии участка железной дороги от Москвы до Рязани). Эта деятельность очень быстро обогатила фон Дервиза. Свой необычный успех Павел Григорьевич объяснял удачным размещением акций компании, высокой доходностью дорог и другими благоприятными обстоятельствами. Современники называли П. Г. фон Дервиза, богатейшего владельца дорогой недвижимости от Москвы до Франции и Швейцарии, «русским Монте-Кристо». Известен был Павел Григорьевич и своим дурным характером, замашками самодура и семейного тирана. Его наследник Сергей Павлович, выпускник Московской консерватории, решил истратить большую часть денег на обустройство усадьбы фон Дервиза в селе Кирицы. Возведение красочного дворца и других построек он поручил молодому, но уже подававшему большие надежды российскому архитектору Федору Осиповичу Шехтелю. Фактически усадьба фон Дервиза стала творческим полигоном этого зодчего, местом практического применения прежде теоретических знаний. Главный усадебный дом о двух этажах Шехтель украсил античным портиком под башенками, увенчанными шпилями. В здании имелась оригинальная стеклянная галерея, соединявшая одно из крыльев дома с его основным объемом, и пандусы, декорированные малыми скульптурами. Изящные лестницы спускались к просторной террасе, прудовой системе и ухоженному фруктовому саду. Достопримечательностями усадьбы фон Дервиза, органично вписанной в окружающий ландшафт, были каменные гроты и изваяния кентавров. Поодаль фонари освещали так называемый Мост любви, а пара декоративных башенок с арочным мостиком составляли Красные ворота усадьбы. Позднее хозяева усадьбы разорились, Сергей фон Дервиз уехал за границу, новые хозяева тоже не жили в Кирицах. Имение было заброшено и потому не разграблено. В его уцелевших постройках при советской власти размещались сельхозучилище, техникум, Дом отдыха, а с 1938 года в главном особняке открылся детский санаторий для больных костно-суставным туберкулезом. Местная легенда гласит, что здесь снимали в свое время известный фильм «Золушка», однако реальных подтверждений этого нет. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/u...ricah.html Схема из книги: Чижков А.Б., Графова Е.А. Рязанские усадьбы, 2013 г. 1. Главный дом. 2. Хозяйственный флигель. 3. Конюшня с каретным сараем. 4. Конный завод. 5. Постройка при конном заводе. 6. Место оранжереи. 7. Место теплицы. 8. Место парника. 9. Хозяйственные постройки и дома служащих в усадьбе. 10. Колодец. 11. Беседка. 12. Комлпекс парковых сооружений (лестницы, пандус, подпорные стенки, бассйен с фонтаном, верхний грот). 13. Нижний грот. 14. Бассейны. 15. Въезд на территорию. 16. Ограда усадьбы. 17. Арочный мост. 18. Место подвесного чугунного моста. 19. Хозяйственный двор. 20. Нижний парк (пейзажный). 21. Верхний парк (регулярный). 22. Липовые аллеи. 23. Аллея из голубых елей. 24. Сосновая аллея. https://arch-heritage.livejournal.com/2440134.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

12 октября 2019 20:18 12 ноября 2019 19:58 УСАДЬБА ДЕНИСОВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Костромской район. Деревня Денисово. Расстояние до областного центра 20 км. Пример хорошо сохранившейся пригородной усадьбы, которая может быть легко наделена новыми функциями, например, частной резиденции. Важная особенность усадьбы – открывающийся из нее прекрасный вид на Кострому и окружающие леса и поля. Эта визуальная связь может играть важную роль в семантическом позиционировании усадьбы, например, придавать ей официальный характер. В конце 18 в. Денисово было деревней, принадлежавшей Ф.Г. Кудрину, владельцу соседнего сельца Белково. В первой половине 19 в. Денисово стало сельцом, которое в 1846 г. принадлежало майору А.И. Зузину. В это время в усадьбе стояли деревянные господский дом и два флигеля по его сторонам. Вероятно, около 1850 г. был построен существующий кирпичный главный дом, а к югу от него разбит парк. Деревянный флигель, стоящий в нескольких десятках метров западнее нового здания, возможно, является старым господским домом первой половины 19 в. Главный дом служит композиционным центром усадебного комплекса. На его оси с юга расположен парк, спускающийся к большой прямоугольной поляне, окружённой откосами (возможно, первоначально здесь находился пруд). Севернее дома устроен партер с акациевой «беседкой», а далее разбит фруктовый сад. Вдоль его западной границы проходит дорога на Белково, обсаженная липами, берёзами и елями (шесть лип аллеи относятся к концу 18в., остальные деревья к середине и третьей четверти 19в.). Западнее сада расположен узкий прямоугольный пруд, вытянутый перпендикулярно дороге на Белково.   Фото: http://okn.adm44.ru/i/u/IMG_9704.jpgПлощадь усадьбы - 2,4 га. Жилые здания: главный дом (трехэтажный, кирпичный), флигель (одноэтажный, деревянный). Площади строений – главного дома – ок. 500 кв.м. Объекты садово-парковой архитектуры: парк, партер. Водоемы: пруд. Собственники/пользователи объекта: усадебный комплекс на балансе Департамента образования Костромской области (здание использовалось под общеобразовательную школу-интернат, которая, в настоящее время выведена). Автор: Дмитрий Ойнас https://ojkumena-od.blogspot.com/2018/02/blog-post_62.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

1 ноября 2019 19:50 Усадьба Следово. Костромская область.  Когда-то очень давно усадьба принадлежала старинному роду Карцовых. Они были дворянами. Своё начало род, по некоторым данным, получил от татарского мурзы, когда он служил у царя Ивана Грозного опричником. Среди представителей этой фамилии были люди, занимавшие высокие военные и государственные должности, сыгравшие немаловажную роль в истории государства Российского: морские офицеры, полководцы, русские дипломаты, знаменитые деятели культуры, меценаты. Женщины этой семьи тоже не отставали от мужчин. Одна из них, Елизавета Петровна, была одной из первых сестёр милосердия. Она помогала при операциях известному русскому хирургу Пирогову. Другая же была основательницей первой гимназии для девушек в России. В финансовых делах хорошо разбирался С. И. Карцов. Он был очень богат, служил заседателем Костромского суда, и вот в 1730 году основал своё родовое имение в деревне Следово Костромской губернии. Позже поместьем владел один из его сыновей Александр, который создал две театральные труппы. Первая давала представления в Костроме на русском языке. Вторая же находилась в Москве и играла на французском языке. Обе труппы пользовались большой популярностью у театральных знатоков. Одним из самых последних владельцев усадьбы был Николай Павлович Карцов. Вместе со своей женой они ещё задолго до отмены в России крепостного права освобождали крестьян от налогов, давали им вольную. Поощряли они в своём имении и занятия крестьян всяческими ремёслами: столярным делом, рукоделием для женщин. На территории усадьбы в то время были построены 2 двухэтажных каменных дома, а на основе уже существующего был заложен обновлённый, великолепный парк. После революции заброшенные усадьбы Костромской области стали использовать для общих нужд. И в усадьбе деревни Следово Судиславского района открылась и начала работать биологическая станция. В годы Великой Отечественной войны около 80 детей, вывезенных из осаждённого немцами Ленинграда, жили здесь и посещали местную школу. Как создавался ЭБЦ Следово С 1982 года здесь начал работать школьный лагерь, а чуть позже открыл свои двери биологический центр. Восьмидесятые годы 20 столетия стали временем возрождения былого великолепия усадьбы. Директором существующей здесь школы был Юрий Петрович Карвацкий, знаток и большой любитель природы. Вместе со своими соратниками и, конечно, учениками они взялись за, казалось бы, невыполнимую задачу: вернуть красоту жилым домам и возродить необыкновенный цветущий сад старинной усадьбы. Так возникла идея создания эколого-биологического центра «Следово» в Костромской области. Но от идеи до её воплощения в жизнь – огромный путь и тяжёлый труд многих людей. Первым шагом к этому стало основание нового фруктового сада — здесь посадили 200 яблонь. Позже были разбиты клумбы и оранжереи с прекрасными цветами — разные сорта роз, гладиолусов, ирисов, георгинов и других сказочно-прекрасных растений. В настоящее время, ежегодно здесь проводится Бал цветов, где можно не только полюбоваться на всё это цветущее очарование, но и чудесно провести время на свежем воздухе, участвуя в весёлых играх и конкурсах народного праздника. Что можно увидеть сейчас в ЭБЦ Следово Музей природы В главном доме усадьбы разместился Музей природы и кабинеты для детей, увлечённо занимающихся биологией, зоологией и экологией — ЭБЦ Следово. Существуют здесь также террариумный и аквариумный комплексы, собрание беспозвоночных животных насчитывает около тысячи видов. Здесь даже представлены насекомые, привезённые гостями из Африки. Поражает многообразие форм и размеров выставленных морских раковин и засушенный огромный лангуст. Помещения наполнены огромным количеством разных голосов птиц, живущих в клетках. Усадьба располагается на территории красивейшего леса, а заботливые руки человека смогли сделать его еще более уютным. Вдоль искусственно высаженных аллей деревьев выложены комфортные тропинки и установлены лавочки в тени деревьев. Лес очищен от всякого естественного мусора и здесь так приятно прогуляться в жаркий летний день. А еще в лесу мы услышали голос филина. Каково же было наше удивление, когда мы его смогли увидеть. Он обитал в небольшой клетке, которая была установлена в густой тени деревьев. А еще чуть позже (уже в другом месте парка) мы увидели еще нескольких обитателей живой природы. И если страусы моим племянникам показались обычными (их можно часто встретить в различных зоопарках), На лесной поляне разбит красивый цветочный парк. Старинный пруд.  Старый пруд очистили. Теперь здесь можно любоваться прекрасными кувшинками, водными лилиями и чудо-цветком: лотосом. А этот мистический цветок живёт только в чистой воде! Цветущий парк и сад камней Прогуливаясь по тропинкам парка, мы неожиданно попадаем в настоящую сказку: еще одно чудо ландшафтного дизайна. Причудливые дорожки выложены камнями, вокруг красуются цветочные клумбы. Через небольшие ручейки перекинуты выгнутые деревянные мостики. Вода собирается в живописных прудиках,где плавают разноцветные рыбки. Причем можно увидеть различные экземпляры: от мальков до более крупных рыб. Но оказалось, что в прудах плавают не только рыбки разных цветов и размеров, но и экзотика для данных мест — черепахи! А рядом находится импровизированный Сад камней. Памятные места Здесь в парке открыто место памяти и славы: В честь основателей имения специально привезён и установлен большой гранитный камень. На нём выбиты их имена и слова людской благодарности: «Славным сынам и дочерям государства Российского, роду Карцевых — Карцовых». На мраморных постаментах, стоящих чуть дальше, выбиты более 60 имён выпускников местной школы, которые не вернулись домой с фронтов Великой Отечественной и войны в Афганистане. https://otpusk-zdorovo.ru/kostroma-sledovo-usadba/ ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

2 февраля 2020 20:12 3 февраля 2020 17:46 Усадьба Екатерины Перси-Френч, поселок Тереньга (Тереньгульский район) Ульяновская обл. (Симбирская губерния)  Фото- Дмитрия Ежова Здание находится в самом центре поселка и до сих пор привлекает внимание своим величественным видом. Называют эту усадьбу усадьбой Е.М. Перси-Френч - по имени последней ее владелицы. Впрочем, история этого барского дома намного длиннее и насыщеннее. Достоверно неизвестно, кто построил усадьбу. По одним данным, это сделали князья Голицыны, основавшие здесь суконную мануфактуру в 1764 году, по другим - один из богатейших землевладельцев губернии, отставной генерал, тайный советник Александр Никифорович Скребицкий. Именно с его именем связано наибольшее количество слухов и загадок. По легенде, Скребицкий был жесток и беспощаден к провинившимся крепостным крестьянам. В усадьбе он оборудовал секретный подвал с «инквизиторскими штучками» вроде дыбы и гильотины. Сюда помещику доставляли детей и взрослых, которых больше никто и никогда не видел. Поговаривали, что свои жертвы садист замуровывал в стены подвала и неупокоенные души до сих пор там находятся, изредка появляясь в виде привидений. Тот же Скребицкий сделал в усадьбе и секретные подземные ходы. Один из них якобы вел в церковь, которую помещик сам же построил в 1850 году. От храма подземный лаз раздваивался. Одна из его веток выводила к конному манежу, другая - за пределы имения, на Ярмарочную площадь. Был и дополнительный подземный лаз, ведущий к реке Тереньгулька. Подобные ходы Скребицкий якобы задумал на случай войн, мятежей и для тайников. А сокровища, судя по всему, были. По одним слухам, их когда-то пожаловал ему великий князь Константин Павлович за то, чтобы Скребицкий женился на одной из его беременных любовниц и впоследствии воспитывал родившегося княжеского сына. По другим, тайный советник у кого-то украл фамильные драгоценности. После смерти Скребицкого усадьба перешла к его родной дочери Софии Стремфельд. А та завещала имение Екатерине Перси-Френч, которую любила как родную внучку. Именно Екатерина Максимильяновна обнаружила подземные ходы Скребицкого и придумала им другое применение. Старожилы рассказывали, что крестьяне очень боялись баронессы, потому что она обладала способностью неожиданно появляться в течение дня в разных местах своих владений. При этом никто не видел ее передвижений. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/news-32942 Богатейшая помещица, благотворительница, символичная фигура в Симбирске в конце XIX — начале XX веков Екатерина Максимилиановна Перси-Френч родилась 20 июня по старому стилю (2 июля по новому стилю) 1864 года, ровно 155 лет назад, в семье ирландского дворянина Роберта Максимилиана Перси-Френч и симбирской потомственной дворянки Софьи Александровны Киндяковой. Софья – мама Екатерины - была единственной дочерью Александра Львовича и Эмилии Александровны Киндяковых. После окончания гимназии Софья переехала в Петербург для продолжения образования. Там на одном из придворных балов она познакомилась с сотрудником английского посольства, молодым аристократом, потомком древнего ирландского рода Максимилианом Перси-Френч. Это была любовь с первого взгляда. Ради любимой ирландец бросил дипломатическую карьеру и приехал за Соней в Симбирск, где вскоре и состоялась их свадьба. Сразу после свадьбы молодые отправились в Ирландию, в родовое имение Максимилиана поместье Монивей. Но дожди и туманы оказались не по душе молодой симбирянке. Тогда молодые отправилась в путешествие по Европе. Максимилиан и Соня побывали в Англии, Италии, Германии и через полтора года добрались до Парижа. По одной из версий, именно там родилась их единственная дочка – Кэтлин Эмилия Александра Перси-Френч, известная в Симбирске как Екатерина Максимилиановна Перси-Френч. Однако её родители недолго жили вместе, они были слишком разные во всём, и вскоре маленькая Катя оказалась вместе с матерью в Симбирске, в доме дедушки Александра Леонидовича Киндякова. Вместе с ними приехала гувернантка Дженни Томкинс, она полностью посвятила себя воспитанию маленькой Кати. Несмотря на то что девочка росла в городе на Волге, она часто встречалась с отцом во время заграничных курортов, а став постарше, подолгу гостила у него в их фамильном замке Монивей. В десять лет Кэтлин отправили в Англию в закрытый аристократический пансион. К тому времени Перси-Френч свободно говорила на французском и английском языках. В это время финансовые дела Киндяковых серьёзно пошатнулись. После смерти Александра Львовича Киндякова в 1884 году его имение унаследовала Софья Александровна – его дочь и мать Кати. Она не захотела вникать в хозяйственные проблемы и безоглядно проживала отцовское наследство. Но Екатерина пошла не в мать. Умная, с твердым волевым характером, она не могла равнодушно взирать, как Софья Александровна бездумно разбрасывается состоянием деда. Когда Кате исполнился 21 год (возраст совершеннолетия), она уехала в очередной раз к отцу во Францию. Там же она поступила учиться в Сорбонну. А родным поставила условие: после своего возвращения в Симбирск передать ей в самостоятельное управление киндяковское имение. Она хотела стать независимой и спасти, пока не поздно, родовое гнездо своих предков в России. Преодолев все юридические препоны, Екатерина Максимилиановна вернулась в Россию владелицей собственного имения. Оно было не маленьким: только одной земли более тысячи десятин. Опыта ведения дел у Екатерины Максимилиановны не было, но она внимала совету отца, писавшего ей: «Тебе следовало бы познакомиться с некоторыми из ваших помещиков, которые преуспевают, и узнать у них, как они ведут свое хозяйство. Не слишком огорчайся, когда не все удается, и утешай себя тем, что все в таком положении». Кроме управления собственным имением, ей вскоре пришлось взять на себя хлопоты по управлению имением матери в селе Головино в Сызранском уезде, которое за долги чуть не ушло с молотка. В минуты отчаяния она писала родным: «Только в этом году я отправила все деньги в Головино для отдачи долгов, и погоня за деньгами должна вновь начаться для жатвы... Самые лучшие годы прошли, они были очень тяжелыми. Будет ли лучше моя вторая четверть века? Один Бог знает это! Несмотря ни на что, я стараюсь не терять мужества...». В 1893 году, при поддержке опытного управляющего-немца К.Ф. Гельда, Екатерина Максимилиановна перешла на интенсивное ведение хозяйства с использованием четырехпольного севооборота, удобрений и новейшей сельскохозяйственной техники, благодаря чему почти вдвое повысилась урожайность хлебов на полях. В ее экономии появились высокопродуктивный бестужевский скот, каракулевые овцы, конезавод, где растили лошадей на продажу для армии. В 1896 году умер отец Екатерины, Максимилиан Перси-Френч, завещав единственной дочери замок Монивей и дом в Лондоне. В 1899 году, после смерти барона Стремфельдта (второй муж бездетной двоюродной бабушки Перси-Френч, умершей в 1893 году), она наследует дом-дворец в Тереньге, стекловаренный завод в Русской Темрязани, водяные мельницы на речке Крымзе и почти четыре тысячи десятин земли в разных местах Сызранского и Сенгилеевского уездов (всего же в Симбирской губернии за Перси-Френч числилось 13 тысяч десятин земли и 8 тысяч десятин леса). Таким образом, в начале XX века Перси-Френч стала едва ли не самым крупным землевладельцем в Симбирской губернии. Ее состояние оценивалось в 50 миллионов рублей. Однако Екатерина Максимилиановна своё огромное состояние использовала с умом, и с каждым годом оно только росло. На частых с начала века сельскохозяйственных выставках, устраиваемых в Симбирске земством, Перси-Френч всегда была в числе призеров. На выставке 1908 года она получила высшую награду Главного управления земледелия — серебряную медаль за интенсивное ведение хозяйства. Вторая медаль досталась за персики, сливы и абрикосы, которые выращивались в киндяковской оранжерее. Наградами отмечались ее каракулевые овцы, бестужевский скот. На Всероссийской выставке коневодства, проходившей в Симбирске в 1912 году, похвальный лист получили упряжные лошади Перси-Френч. Интересно, что при таком объеме хозяйственных подразделений ей удавалось держать в своём Киндяковском имении очень маленький штат служащих — всего 22 человека, которыми руководил сменивший Гельда молодой управляющий, «милый друг» хозяйки, Михаил Петрович фон Брадке, сын симбирского жандармского генерала. Екатерина Максимилиановна мало тратила денег на собственные нужды и часть свободных средств отдавала на благотворительность и меценатство. В начале 1900-х годов Перси-Френч возглавляла Симбирское общество христианского милосердия, опекала общину сестер Красного Креста, принимала деятельное участие в открытии и содержании госпиталей, бесплатных столовых и раздаточных продовольственных пунктов в губернии, покровительствовала искусству. В 1903 году она купила в Симбирске один из престижных домов - бывший дом Ермоловых (ныне облвоенкомат), в котором создала картинную галерею, впоследствии ставшую основой художественного музея. В 1910 году Перси-Френч стала членом Симбирской ученой архивной комиссии. А в 1912 году, когда комиссия готовилась отметить 100-летний юбилей И.А. Гончарова, она заказала симбирскому архитектору проект беседки, которую установила как памятник писателю Гончарову, некогда гостившему в Киндяковке. Революция пришла в Симбирск в 1918 году. «Силы небесные! Это же не революция в полном смысле этого слова. Варвары, и в особенности их молодое поколение, набросились на мои поместья, на плоды моего многолетнего труда и за три дня разрушили храм созидания, искусства, науки и благородства, на восстановление которого уйдет три столетия, да и то вряд ли его удастся воскресить все в прежнем великолепии», - писала она в те годы одному из своих английских знакомых. Таким образом, имение Перси-Френч было полностью разграблено, а сама хозяйка оказалась в тюрьме сначала симбирской, потом московской. «Нестерпимая духота напоминала мне катакомбы в Венеции. Еда состояла из зловонной селедки и протухшей капусты. Мне стало дурно, когда я вошла в камеру. Шум стоял неописуемый и днем, и ночью. Меня мутило от голода. Три месяца мне не удавалось нормально выспаться. А освободили меня без каких-либо разъяснений и извинений. Просто-напросто мне объявили, что направленный материал не давал достаточных оснований для моего ареста». Многие исследователи считают, что к освобождению Екатерины Максимилиановны был причастен её троюродный брат, Конрад O’Брайен Френч. Судьба этого человека заслуживает отдельной книги: военный, полиглот, разведчик, альпинист и политик. Достаточно будет сказать, что именно он стал прообразом Агента 007 в книгах Яна Флеминга. Через три месяца тюремного заключения Перси-Френч оказалась на улице. Без копейки денег. У несчастной женщины не было ни одежды, ни еды, ни крова. Однако Перси-Френч знала, куда идти. Долгие годы она помогала сотрудникам Симбирского отделения международной организации "Красный Крест" и вот теперь, когда помощь потребовалась ей, она отправилась в Красный Крест. Зимой 1920 года, когда Перси-Френч оказалась в Финляндии в штабе Британского Красного Креста, она встретилась с троюродным братом. Сохранились даже воспоминания Конрада об этой встрече: «Она больше не походила на элегантную состоятельную леди, а скорее напоминала маленькую старушку, утомленную душой и телом. Неторопливо и обстоятельно она поведала мне свою историю, описав свои злоключения и страдания, разрушившие ее жизнь. Немногим, лишившимся в этом мире всего и вынужденным вновь пробивать себе дорогу в жизни, удается пройти это испытание…». Из Финляндии Екатерина Максимилиановна перебралась в свое имение Монивей, но не смогла найти общего языка с двоюродной сестрой, которая там заправляла. Покинуть Ирландию её подтолкнула и начавшаяся национально-освободительная революция. В сентябре 1920 года она выехала во Владивосток, а оттуда в Харбин, где осело много русских белоэмигрантов. Екатерина Перси-Френч умерла в Харбине 1 января 1938 года в возрасте 74 лет. Спустя восемь месяцев прах Екатерины был, согласно завещанию, перезахоронен в фамильном склепе замка Монивей. На ее надгробии высечены слова: «Последняя из рода Френчей». С её смертью закончилась и симбирская ветвь дворянского рода Киндяковых. https://ulpravda.ru/rubrics/na...ndiakovykh Осенью 1917 года, на волне революционной ненависти, имение разграбили местные крестьяне. «Крушили и ломали все, что попадало под руку, - писала Е.М. Перси-Френч, - картины, мебель, посуду. Некоторые из домов поджигали или сносили. Вырубали лес, уничтожали скот, крушили сельскохозяйственную технику». Вот только до подземных тайников никто тогда так и не добрался. В Гражданскую войну в барском доме располагался штаб генерал-лейтенанта Каппеля. Во время боев в центральный купол дома попал артиллерийский снаряд. Однако позднее купол был восстановлен в своем первоначальном виде. После 1928 года в здании находились Тереньгульский райисполком, затем школа крестьянской молодежи. С 30-х годов здесь располагалась начальная школа, интернат для иногородних учащихся, общеобразовательная школа. Окончательно усадьбу бросили в 2005 году, когда школа переехала в другое помещение. По официальной версии, по причине отсутствия средств на топливо для котельной. В разные годы в окрестностях Тереньги стали образовываться подземные провалы. И угодившие в них жители находили в слоях земли то старинные монетки, то утварь из драгоценного металла. Самые большие залежи серебряных денег обнаружили во время строительства местного Дома культуры. Как раз здесь, по преданию, проходила одна из ветвей подземных ходов. А однажды провалился пол в самом здании усадьбы, в одном из помещений, где располагался школьный класс. Под провалом оказались старинные монетки и какой-то потайной ход. Однако спускаться туда было опасно из-за сильных обвалов. Сегодня бесхозное здание привлекает лишь «черных» археологов и мистиков. https://ulpravda.ru/rubrics/soc/news-32942 Усадьбу собираются востановить. О Екатерине Перси-Френч : http://vremenaru.com/page72516.htmlGul https://forum.vgd.ru/post/86/2...#pp2408064OVerner https://forum.vgd.ru/post/86/2...#pp2408064 ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

1 мая 2020 9:49 Усадьба Мордвинова — графский дворец в Ялте  Граф Николай Семенович Мордвинов – адмирал, первый морской министр и видный государственный деятель России. В 1794 году он получил от императрицы Екатерины II «за ревностное служение Отечеству» земельный надел в Ялтинской долине. Под личным наблюдением адмирала, большого приверженца английского стиля и традиций, здесь был заложен рекреационный парк, который в дальнейшем и получил название «Хорошая пустошь». Мордвинов, как большой любитель садов, заложил виноградники, фруктовые сады, огороды, питомники и ореховые плантации, принимая непосредственное участие в высадке деревьев. Вскоре дешевая и вкусная продукция с мордвиновского участка заняла свое место на базарных прилавках Ялты. Когда будет строиться дворец, сады не пропадут – они преобразуются в парк. Когда имение перешло к внуку графа Мордвинова – Александру Александровичу, огромный парк был открыт для посещения горожанами и быстро стал любимым местом прогулок. Здесь в изобилии росли кедры, платаны, каштаны, пинии, тисы и дубы. Аккуратные дорожки позволяли гулять как пешком, так и в экипажах. Частенько на территории парка давал представление цирк-шапито. В парке нередко прогуливался император Николай II с семьей. За вход на территорию фруктового сада надо было заплатить незначительную сумму, которая передавалась владельцами парка в благотворительные организации. Непосредственно в саду можно было приобрести понравившийся виноград различных сортов, из которого тут же делали вино. Во времена Николая Семеновича Мордвинова для владельца имения была построена только небольшая дача неподалеку от пристани. Сегодня это здание не сохранилось.Александр Александрович-второй, правнук Николая Семеновича Мордвинова, в начале XX века занялся постройкой подобающего семье жилья. Строительством вновь руководил О. Вегенер. Дворец был построен в духе Возрождения и напоминает средиземноморские виллы итальянских вельмож. Материалами для здания послужили серый известняк и гурзуфский зеленый песчаник. Здание получилось достаточно простое в архитектурном исполнении, но весьма большое. Первый этаж сделали из серого местного известняка в виде прямоугольного каре с просторным внутренним двором и подвалами для товаров, а второй использовался как постоялый двор. Здание дворца, общей площадью 2127 кв. м состоит из двух этажей, подвала, 79 комнат и коридоров. Прилегающий земельный участок 1,1550 га с рекреационным парком, фонтаном, беседками, декоративными лестницами. Со времен графа Николая Семеновича Мордвинова здесь сохранилась уникальная пальмовая аллея, ведущая к особняку и фонтан, украшенный скульптурой античной богини. Во времена моего детства фонтан хоть и не работал, но в нем росли красивые кувшинки, а рядом была шикарная бамбуковая роща... До наших дней сохранились старинный камин, паркет, авторская роспись стен и потолков, уникальная мозаика, элементы декоративной лепнины, а также часть картин и нарядных люстр, украшавших помещения дворца. Изначально под зданием находились винные погреба графа А.А. Мордвинова, которые были частично разграблены и разрушены в годы гражданской войны. В последующем вход в винные погреба был засыпан и не открывался. Из замурованной части подвала дворца в сторону моря ведет потайной ход, предназначенный для эвакуации владельцев и обслуживающего персонала. Точные размеры и трассировка тоннеля сегодня неизвестны На территории парка – уникальные породы коллекционных деревьев – вековые секвойи, кедры, сосны, занесенные в Красную книгу. Остатки фонтана со львом и плитки возле него, причем все это разрушено уже в 2010-х. У восточной части здания под памятником Ленину находится подземный резервуар родниковой/каптажной пресной воды, в настоящее время не использующийся. Емкость резервуара достигает 250 м куб. https://v-sevastopole.livejournal.com/4295.html Дворец Мордвинова в Ялте возводил Оскар Эмильевич Вегенер, оставивший на Южном побережье яркий след, немало украсив и облагородив в частности и сам курортный город. Работал он по уже готовому проекту Негеля, внося лишь незначительные правки, поэтому строительство, несмотря на его размах и масштабность, двигалось очень быстро. Оно заняло всего 3 года – начато в 1901 г., а закончено уже в 1903 г. Но представители семьи Мордвиновых недолго прожили в блиставшем новизной особняке: сразу же после Февральской революции и отречения Николая II они покинули родные края, чтобы никогда больше не вернуться, по сути, бросив прекрасное здание на произвол судьбы. Сначала огромный дом Мордвиновых был приспособлен под госпиталь, где проходили реабилитацию раненные на полях сражений Первой мировой воины. После Октябрьской революции в 1927 г. усадьба была преобразована в санаторий для отдыха сотрудников Наркомата военно-морских сил, в 1932 г. солдат РККА, а в 1934 г. высоких чинов Минобороны СССР. В годы Великой Отечественной войны и немецко-фашистской оккупации Крыма командование вермахта расположило в обширных подвалах ансамбля склады для боеприпасов и амуниции. Оставляя в спешке край и не имея возможности эвакуировать армейское имущество, немцы попросту все взорвали. Как ни странно, сам дворец практически не пострадал, а о существовании подвалов долгое время никто даже не подозревал, обнаружив их совершенно случайно во время ремонтных работ, проводимых коммунальными службами всего несколько лет назад. Сейчас поднимается вопрос о создании в расчищенных от завалов подвальных помещениях музея, но ясности до сих пор нет. В 2010 г. дворец графа Мордвинова Ялта выставила на продажу, оценив его, в 22000000 $, но поскольку он и сейчас находится в городской собственности, то можно предположить, что желающих приобрести это историческое здание нашлось не много. Но зато дворец, как и прежде, открыт для посещения, чем безмерно радует гостей Ялты. Адрес: улица Свердлова, 32, Ялта. https://yandex.ru/turbo?text=h...v-yalte%2F ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

23 мая 2020 21:54 Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского в Наумове (Усадьба в Псковской области) Модест Мусоргский родился в селе Карево. Дом не сохранился, остались только фундаменты. Кажется, в 1960-е годы были планы восстановить и сделать в Кареве музей Мусоргского. В конце 1960-х годов в Жижицкой школе по инициативе директора Качнова в двух классах устроили народный музей Мусоргского. Были собраны вещи, документы, связанные с семьей Мусоргского. Зато недалеко от Карево, в Наумове, сохранился старый дом с мезонином. Этот дом принадлежал Чириковым. Здесь родилась Юлия Ивановна Чирикова, которая в 20 лет в 1828 году вышла замуж за соседа, Петра Алексеевича Мусоргского, а в 1839 году в Кареве у них родился сын – Модест. Мусоргские – дворянский род, происходящий от князей Смоленских, из рода Монастыревых. Роман Васильевич Монастырев, по прозвищу Мусорга , был родоначальником Мусоргских. Петр Иванович Мусоргский был воеводою в Старице (1620).  В этом доме, принадлежавшем дедушке Мусоргского, Чирикову, и был в 1972 году открыт музей-заповедник М.П. Мусоргского: Наумово находится всего в четырех километрах от Карева, понятно, что Модест, первые десять лет живший в Кареве, бывал в этом доме у бабушки с дедушкой. Свистулька М.П.Мусоргского была найдена в Кареве. После реформы 1861 года дела у многих помещиков пошли плохо. Не стали исключением и Мусоргские. Модест не занимался хозяйственными делами. Все хлопоты по размежеванию земель с бывшими крепостными легли на старшего брата Филарета. Из письма Модеста к Цезарю Кюи: "Доходит всякий раз чуть не до драки, хоть полицию зови. У одного из главных крикунов постоянные стычки с посредником, … крикун разъезжает по городу и собирает христа ради подписочки для удаления посредника". Филарет Петрович был мировым посредником. Мировые посредники назначались для решения конфликтных ситуаций на местах, для рассмотрения недоразумений и споров. Все посредники обязаны были показать пример в разделе земель на выгодных для обеих сторон условиях. Филарету Петровичу удалось разделить свое поместье бесконфликтно. Фамилия главного крикуна, о котором идет речь в письме Модеста Петровича – Корвин-Круковский. В самый разгар реформы Филарет Петрович женился. Материальное положение стало совсем плохим. Юлия Ивановна уже не могла позволить себе жить в Петербурге и после 1863 года переселилась в Карево. А Модест Петрович отказался от наследства в пользу старшего брата, которому нужно было содержать семью. Несмотря на все финансовые затруднения, Филарет Петрович всегда материально помогал брату, хотя сам едва сводил концы с концами. По смерти Модеста Петровича, Филарет Петрович продал Карево и переселился в имение жены. Модест Петрович посвятил племянникам пьесу «С куклой». Георгий Филаретович Мусоргский служил на флоте: на лодке "Смерч", на транспорте "Хабаровск", на крейсере "Кубань". Георгий Филаретович совершил кругосветное плавание. В императорском указе говорится: "Капитан 2-го ранга Георгий Филаретович Мусоргский имеет орден Св. Анны 3 степени, медали серебряную в память царствования императора Александра III и светло-бронзовую в память русско-японской войны..." В 1914 году Георгий Филаретович переехал с семьей в Рязань и служил в земской управе. После революции продолжал заведовать губернскими больницами и лазаретами. В 1923 году Георгию Филаретовичу назначили пенсию по болезни. Но затем лишили ее, как бывшего помещика. Узнав о его тяжелом материальном положении, крестьяне из деревень, которые когда-то принадлежали Мусоргским, предложили ему стать у них в школе учителем. Умер Георгий Филаретович в 1928 году. Татьяна Георгиевна Мусоргская вспоминала: «Пришел домой, принес кулек крупы - обменял на какие-то вещи,- снял флотскую шинель, вынул носовой платок, чтобы вытереть пот, и упал». Татьяна Георгиевна в блокаду схоронила мужа и дочь, потом ее эвакуировали в Рязань. Тот зеркальный столик, на котором лежит свистулька, Татьяна Георгиевна передала музею. Она умерла в 1984 году в Рязани. Дом в Наумове сохранился, потому что при советской власти здесь был техникум. Кроме дома в усадьбе сохранились флигель, молочная, амбар и оранжерея. Евгений Евгеньевич Нестеренко стал ангелом-хранителем музея. Он участвовал в разных комиссиях в Пскове, Великих Луках, улаживал дела музея в Москве. Привозил в музей фотографии, документы, книги, автографы. 27 октября 1988 года Е.Нестеренко, Н.Некрасов и академический оркестр русских народных инструментов Гостелерадио СССР дали в концертном зале им. П.И. Чайковского концерт. Гонорар от этого концерта был направлен на возведение памятника Мусоргскому в Кареве. Также на открытие памятника деньги выделила ЮНЕСКО. В марте 1989 года состоялось открытие памятника (скульптор В.Х Думанян, архитектор А.В. Степанов). Евгений Нестеренко сказал на открытии памятника: «Это, наверно, первый случай, когда произведение скульптуры сооружается среди полей, лесов, просторов Жижицкого озера, как знак любви, преклонения, внимания, которые мы испытываем к Модесту Петровичу Мусоргскому — русскому композитору, оказавшему огромное влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Побывав на каревском холме, где он часто любовался прекрасными окрестностями, понимаешь глубокие истоки его творчества... Памятник получит еще много оценок искусствоведов, музыкантов и просто любителей искусства за необыкновенно удачное, точное решение, которое, помимо таланта, вдохновения, стоило большого мужества и стойкости! Я считаю этот день одним из самых лучших в моей жизни». Автор-Александра Смолич. https://amsmolich.livejournal.com/ ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

8 июня 2020 11:49 Усадьба Матренино Речь пойдёт о практически неизвестной усадьбе Матренино, расположенной в глухом местечке, на юго-западе Тверской области. Сохранившийся там господский дом малоизвестен не только у широкого круга любителей старины, но и обделён вниманием у историков и архитекторов. Вопреки ожиданиям, дорога до этого, с виду и по рассказам, глухого местечка оказалась довольно-таки простая. Что, надо заметить, отняло часть впечатлений. Всё-таки труднодоступность объекта влияет на его восприятие, особенно для любителя «медвежьего угла», каким уж точно являюсь я. Итак, преодолев от Москвы по трассе М-9 350 км, сворачиваем на шахтёрский городок Нелидово и ещё с 25 км едем в сторону города Белого, после чего делаем ответвление в сторону нужного нам урочища. Тем временем хорошее асфальтовое покрытие трассы сменяется разбитым асфальтом поселковых дорог, а чуть позже покрывается песочком. Свернув со свеженасыпанного песка, шуршим колёсами по утрамбованной грунтовке. Покуда та не сменяется разбитой, местами подтопленной, норовящей "пустить нас ко дну" колеёй. А чуть погодя наш путь оказался настолько затопленным, что пришлось парковать железного коня в ближайших кустах и далее передвигаться на своих двух (благо для таких поездок мы всегда брали сапоги). Протопав чуток по хляби, упираемся в красивый, спокойного пейзажа берег реки с не менее красивым названием Береза. Поперёк неглубокой водной преграды когда-то был перекинут деревянный мост, давным-давно исчезнувший. Сейчас вместо него лежат бетонные плиты. Сразу отмечу, что места далеко не безлюдные. Охотники облюбовали здешние просторы и вдоль берега мы насчитали сразу шесть автомашин с тверскими номерами. Итак, преодолев от берега ещё небольшой отрезок пути, поднимаемся на небольшую возвышенность, где на открытом пространстве перед нашим взором предстаёт усадебный дом, спрятавшийся за такими же одинокими лиственницами.  Первым наше внимание привлекает веранда, увенчанная шатровым куполом. Выполненная из бетона она вполне могла быть пристроена к дому позже. Впрочем, если мне не изменяет память, мы как раз и видели заделанные дверные и оконные проёмы, выходящие на крытую площадку. Место, конечно, живописное. Можно лишь догадываться, как в барские времена на свежем воздухе пыхтел самовар, на столе лежали баранки, а из блюдец прихлёбывали чаёк хозяева усадьбы. Для общего обзора пришлось отойти в поле. Оказалось, что подобный ракурс был сделан задолго до нас — ещё во времена существования здесь пионерлагеря, чьи деревянные корпуса до сих пор окружают со всех сторон старинный кирпичный дом. Вот так здешний особняк выглядел в недалёком прошлом. Сей господский дом использовался как основное здание комсомольско-пионерского лагеря школы-интерната. Судя по кирпичной кладке и архитектурному стилю, а здесь определённо присутствуют черты модерна, годы возведения дома можно отнести к рубежу XIX–XX вв. или к началу XX столетия. Увы, точная датировка строительства мне неизвестна. Как нет и какой-либо более-менее достоверной информации об этой усадьбе.  К сожалению, усадьба не была поставлена на учёт как памятник архитектуры и истории, потому не подверглась изучению специалистами. До 2005 г. здесь ещё функционировала база отдыха для подрастающего поколения, с тех пор дом заброшен и разрушается, а недавно мародёры частично сняли листовую кровлю (хорошо, что местные энтузиасты вместо неё настелили рекламные баннеры). При том, уже не первый год здание выставлено на торги, так что любой желающий и обладающий средствами может приобрести. Только вот его месторасположение не располагает к участию в аукционе на покупку. Уж больно неудобно добираться досюда — ото всех крупных городов далеко, а сам край потихоньку вымирает, о чём можно судить по моему недавнему отчёту из окрестных мест Не менее оригинальным оказалось оформление дверного проёма в виде "вогнутых" двойных дверей, на которых под толстым слоем краски ещё можно разглядеть хоть и незамысловатый, но подлинный рисунок. Изнутри шикарный вид на прилегающую к дому территорию, в своём время однозначно декорированную лужайками и парковыми дорожками. Из примечательного, мало-мальски интересного внутри дома отмечу наличие большого количества закутков-закоулков, а также разного объёма и планировки комнат. Когда-то ещё один маршевый лестничный пролёт вёл на третий этаж — в небольшую башенную комнатку. Правильное произношение и написание названия Матренино — через «е», а не «ё». Первыми владельцами здешних земель, предположительно, были дворяне Огонь-Догановские. Этому роду принадлежало несколько поместий в разных уездах Смоленской губернии. Из владений Огонь-Догановских ближайшим к Матренино я нашёл бывшее село Травина, Бельского уезда (ныне это урочище, в 25 км отсюда). В нач.XIX века владельцем там числился помещик Пётр Онуфриевич, в 1820 г. пристроивший к местному храму тёплый придел. Следующим помещиком села Травина значился Н.С. Огонь-Догановский — надворный советник, земский начальник Шостовской волости; в 1911-1915 гг. считался образцовым хозяином. На форумах «SB» и «Нелидово» прошлое Матренино связывают с купцом Резниковым. Вот такую красивую легенду в той или иной вариации излагают про усадьбу: «...Резников (купец города Белого – моё примеч.) познакомился с удивительно красивой женщиной по имени Матрёна, которая впоследствии стала его возлюбленной. Очарованный красотой и добротой женщины, Резников дарит ей усадьбу. По воспоминаниям современников, Матрёна была чудесным человеком. Она всегда была готова помочь людям, заботилась о своих крестьянах. К ней приходили за помощью жители окрестных деревень. Благодаря доброй славе Матрёны, старое название имения Ахтырское стало забываться. И до наших дней усадьба сохранилась под названием Матрёнино». Действительно сельцо имело и второе название — Ахтырское. Однако, купеческая любовь к Матрёне и переименование в честь неё имения маловероятны, ибо согласно «Спискам населённых мест Российской имп. Смоленской губ.» в Бельском уезде, в 3-м стане, вдоль Торопецкого почтового тракта, по правую его сторону, село Ахтырское (Матренино) в 4 двора (8 муж.пол. 14 жен.пол) — и всё это по сведениям 1859 года. А первый из известных купцов рода Резниковых был Феодор Космич, 1824 г. рождения, впоследствии потомственный почётный гражданин, бельский городской голова (похоронен в г. Белом на Петропавловском кладбище). Сложно предположить, что Резников к 35 годам разбогател настолько, что смог купить и переименовать усадьбу. Да и вряд ли дворяне Огонь-Догановские до отмены крепостного права имели нужду продавать свои земли. Более вероятно, что полюбить Матрёну мог сын городского головы — купец Михаил Фёдорович Резников, после кончины своего отца также занявший пост городского головы. Однако М.Ф. Резников, скончался сравнительно молодым в 1914 г. в Петербурге. При том имел четверых малолетних детей, которых его жена ещё в юном возрасте отправила в Москву. Более вероятно, что разбогатевшие купцы Резниковы просто купили землю в бывшем владельческом сельце Ахтырском (Матренино), когда-то принадлежавшем Огонь-Догановским, и построили тот дом, Недалеко от дома мы заприметили ещё одно кирпичное здание, в барские времена служившее то ли хозяйственным двором, то ли конюшней, а в советское время приспособленное под кухню пионерлагеря. После чего стали исследовать расположенные рядом деревянные корпуса пионерского лагеря «Звёздный», многие десятилетия функционировавшего на территории усадьбы. https://deni-spiri.livejournal.com/72364.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38591 | Наверх ##

15 августа 2020 11:47 Крепость Андрея Ананова Стоящий в лесу каменный дом со стрельчатыми окнами и множеством башенок можно с полным правом назвать фамильным замком: крепость ювелира Андрея Ананова построена на земле, когда-то принадлежавшей его предкам.  Фото: https://img2.postila.ru/storag...f831b0.jpgЗамок Ананова высится в лесу вдали от фешенебельной загородной жизни – в ста пятидесяти километрах от пределов Петербурга, недалеко от Луги. Это часть усадьбы прадеда ювелира, известного врача, которого император Николай II в 1902 году возвел во дворянство. Восстановлением прежнего владения занялся еще отец Андрея Георгиевича. Конечно, в советские времена было безумием попытаться получить даже садовый участок на «земле предков». Помог случай: министр сельского хозяйства оказался учеником деда Ананова, профессора начертательной геометрии. О восстановлении исторической справедливости речь не шла – был выделен садовый участок в двенадцать соток, зато с сохранившимся фундаментом старого дома, который давно сгорел. В новое время Ананов постарался восстановить усадьбу в былых границах, обозначенных с одной стороны липовой аллеей, а с другой – березовой. Один из главных принципов ювелира, первая профессия которого, между прочим, режиссер: все делать самому, от мелочей до глобальных проектов. В таком случае и отвечать за принятые решения и совершенные действия приходится перед самым строгим судьей – самим собой. Поэтому загородный дом Ананова тоже его совершенно самостоятельный проект. Ни архитектора, ни декоратора допустить к возведению и оформлению дома Андрей Георгиевич не согласился. Незадолго до начала работы над замком он руководил строительством здания своих мастерских и выставочного салона на Петроградской стороне. Накопленный опыт позволил реализовать проект частного загородного жилья в рекордные для нашей страны сроки: дом из светлого кирпича с готическими стрельчатыми окнами вырос в лесу всего за год. Его хозяин шутит: что бы он ни взялся строить, всегда получается замок. Так было и с мастерскими, так случилось и с загородным домом, который в процессе строительства буквально оброс башенками. На постоянно растущем участке за полтора года сложился целый усадебный ансамбль: большой дом и служебные постройки. Новый дом так и не достиг размеров старого. Часть древнего фундамента служит границей террасы перед одним из фасадов – с лужайкой и смородиновыми кустами. Чуть запущенный яблоневый сад, разросшиеся кусты сирени и веревочные качели создают ауру неторопливой загородной жизни, далекой от суеты большого города. Находящееся поблизости озеро зовет на рыбалку, а лес – к прогулкам и тихой грибной охоте. Все, что сохранилось от жизни прежних хозяев, тщательно восстановлено. Например, огромный коллектор, на котором при ремонте обнаружили дату «1903 год», исправно работает до сих пор. Принципу постепенности, воплощенному в поэтапном составлении ансамбля усадьбы, следуют и интерьеры дома. Все предметы подбирались без спешки, часть со временем переехала из старых квартир Андрея Георгиевича или из ювелирных салонов «Ананов». По словам хозяина, изначально он ориентировался на создание загородного охотничьего домика с отголосками традиций дачной жизни. Представления горожанина о сельском быте реализуются прежде всего в выборе материалов для жилья. Простые, экологичные и долговечные древесина, камень, керамика и текстиль – единый ансамбль природных материалов бежево-коричневой гаммы – не утомляют глаз и привносят в дом ощущение покоя и стабильности. Полы общих помещений (гостиной, прихожей, коридоров и лестницы) из соображений пожарной безопасности выложены керамической плиткой, имитирующей разные породы древесины. В спальнях на пол положены сосновые доски. Проводка запрятана в высокие съемные плинтусы. Светлые стены покрыты штукатуркой, которая стала идеальным фоном для старых семейных фотографий. Мебель, по старой дачной традиции, представляет собой причудливую смесь разных времен, стилей, направлений и материалов. В гостиной расположилась столовая группа – большой резной стол и стулья из Таиланда. Экзотическую тему здесь продолжают журнальный столик и кресла с основой из гнутого ротанга. Противостоит им строгая итальянская кухня из вишни. По дому рассеян гарнитур красного дерева, декорированный маркетри (вид деревянной мозаики, при котором набор выполняют из кусочков шпона разных пород), – наследство от бабушки. Тепла и уюта в интерьер добавляют камины, которые есть практически в каждой комнате. Второй этаж более сдержанный. В спальнях и большой библиотеке с зеленым каменным камином Андрей Георгиевич сделал кессонированные (с углублениями, балками и перекрытиями) потолки. Правда, материал для них взят предельно простой, но при этом долговечный, – тонированная березовая фанера. Это немного напоминает принципы театральной декорации. Но для профессионального режиссера Ананова игры с материалами и образами не в новинку. Как и любой замок, дом наполнен секретами: тайными переходами и крутыми лестницами. Путешествуя по нему, от огромного подвального этажа с кладовкой, гаражом и мастерской, где хранится станок, на котором хозяин работал на заводе еще подростком, поднимаясь все выше и выше по лестнице, скрытой в башне замка, неожиданно прорываешься в бесконечное небо – прямо на крышу, окруженную зубчатой стеной. И, глядя в бескрайнюю высь, понимаешь, что быть режиссером собственной жизни совсем неплохо. Текст: Наталья Корогодова http://www.sobaka.ru/lifestyle/design/26856 ---

Снегиревы | | |

|