Усадьбы

Усадьбы существующие, восстановленные, разрушенные

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

8 июля 2019 19:14 Дворец Пусловских — замок-легенда белорусской земли в Коссово Это небольшой город Коссово, который расположен в Брестской области Беларуси. Но именно здесь находится Коссовский замок — дворец именитых графов Пусловских, который за его фантастическую роскошь современники называли “Рыцарские грёзы”. История не сохранила для потомков точное происхождение этого названия. По рассказам одних, жил в этих краях знаток своего дела, кузнец Косов. Много полезных инструментов выковал он для своих мирных граждан. Но когда пришёл на родную землю враг, собрал он все эти инструменты и перековал их в мечи. Не ожидали враги восстания простого народа и отступили. Так и стали называть это местечко по имени его освободителя — Коссово. Есть версия, что когда-то земли эти облагались Ордынским налогом. И когда люди собирались отдавать хану дань, говорили между собой: «Везу дань «косому». Отсюда и название. Но версия эта абсолютно неправдоподобна, потому что татаро-монголов здесь никогда не было. А может, Коссово — просто от слова «косить». Издревле простые люди косили здесь траву, заготавливая сено. Вот такие разные предположения существуют по этому поводу. В 1494 году великий литовский князь Александр Ягелончик вручил в дар маршалу Яну Хрептовичу земли, которые впоследствии стали называться городом Коссово. За многие столетия своей истории местечком этим владели представители множества знаменитых фамилий: Хрептовичи, Флемминги, Сангушки, Сапеги, Чарторыйские. Но в 1821 году это, тогда ещё небольшое поместье, приобрёл Войцех Пусловский. Этот белорусский магнат в то время владел огромными земельными наделами — четвёртой частью современной Брестской области Белоруссии. Посол четырёхлетнего Польского сейма, командующий шляхты Слонимского повета — он был не только успешным и богатейшим землевладельцем, это был и очень умный человек, не боящийся новизны. На основанной ковровой фабрике в Коссово он первый установил и применил новаторские мельницы и паровую машину. В своём имении Альбертин около современного Слонима на принадлежавшей ему суконной мануфактуре он был первым, кто смог запустить гидроэлектростанцию, создавая тем самым дополнительные рабочие места для простого народа. Граф Пусловский был большим патриотом своей Родины, любил старинные вещи, славился своей начитанностью и огромной библиотекой, был меценатом. На его личные деньги в то время было построено и восстановлено более 60 храмовых строений. Пусловские всегда гордились тем, что по соседству была родовая усадьба белорусского национального героя, героя США и Польши Тадеуша Костюшко. И в 1857 году отреставрировали этот дом, долгое время остававшийся заброшенным. Этот небольшой деревянный дом существует и поныне. Сейчас здесь открыт музей Костюшко. Затем владеть усадьбой стал сын Войцеха: любитель искусств и крупнейший промышленник Вандалин Пусловский. В 1838 году он пригласил знаменитого архитектора Франтишека Ящолда, который и стал автором проекта изумительной красоты дворца. Здание состояло из центрального корпуса в два этажа и двух боковых крыльев-пристроек. Замок часто называют миниатюрным из-за его зубчатых башен. Всего же их было двенадцать, по числу месяцев. 4 самые высокие башни — центральные — олицетворяли собой четыре самых богатых урожаем месяца: май, июнь, июль, август. Внутри замка было около 200 помещений, и ни одно не было проходным. Проект гениального архитектора был составлен так, что благодаря особому расположению коридоров и окон, 2,5 дня в году солнечный свет абсолютно полностью заливал какую-то одну из многочисленных комнат. В эти дни помещение особо украшали, старались проводить там больше времени. «День комнаты» — так назывался этот ежедневный праздник. Говорят, что во дворце в Коссово были особо роскошные залы, и у каждого было своё название и назначение. В Белом, отделанном мрамором и изразцами, проходили восхитительные балы, где дамы в чудесных платьях танцевали с элегантными кавалерами. В Чёрном зале гости и хозяева играли в карты, и туда могли заходить только мужчины. А в Розовом — играли на музыкальных инструментах. В богатой библиотеке дворца хранились десятки тысяч книг. Был ещё и Парадный зал, где как в сказке под стеклянным полом среди зелёных водорослей плавали маленькие рыбки — под полом находился огромный аквариум. Было это или нет, реставраторы сегодня точно сказать не могут, но того, что пол был с подогревом уже никто не отрицает. И самая красивая легенда рассказывает нам, что между дворцом в Коссово и резиденцией Сапег в Ружанах существовал подземный ход длиной в 25 км, по которому можно было проехать на карете с лошадьми. Внутренний интерьер дворца отличался экстравагантностью и фантастической роскошью: многочисленные картины, богатые своими сюжетами гобелены, изящная мебель. Всё это придавало неповторимый вид резиденции Пусловских. По существующей версии в доме впервые стали использовать центральное отопление — в подвалах здания находились громадные ёмкости с постоянно нагревающейся водой, которая по трубам распределялась по всему дворцу. Есть у замка и музыкальная особенность. Если в определённом месте встать на подоконник и как можно громче хлопнуть в ладоши, то высокие своды необычного строения будут мелодично звучать. Одна из замковых стен была целиком музыкальной: если к ней прикоснуться, то во всех остальных комнатах звучала музыка. Просто в стену были вмурованы голосники — горшочки из глины. Такой эффект ранее использовали в церквях для лучшей акустики. Говорят, что кирпичи для строительства этого прекрасного сооружения привозили из-за границы, причём каждый из кирпичей имел свою собственную упаковку. Ну и, конечно же, как такой старинный замок может быть без своего собственного привидения? Люди говорят, что графиня Пусловская была очень недовольна своим сыном, проигравшим в карты родовое имение. И теперь, если кто-то из находящихся в замке ведёт себя недостойно, то перед ним в назидание появляется Чёрная Дама — призрак графини. Ещё по одной легенде, на ночь хозяева выпускали живого льва. Он неторопливо ходил по замку, разминал лапы и служил охраной от непрошеных гостей. Благоустройством окружающих замок земель занимался итальянец Владислав Маркони. Чёткая, но прекрасная геометрия клумб из разнообразных экзотических растений чередовалась с великолепными фонтанами и чудными каскадами. Они плавно переходили своими очертаниями в дикий английский парк — природную нетронутость окружающего местного ландшафта с сосновыми насаждениями и тремя искусственными водоёмами. Сразу за парком располагалась усадьба Костюшко. Ещё одна из достопримечательностей замкового ансамбля — остров Любви. На него можно попасть, пройдя немного по небольшому мостику через озеро Круглое. По легенде те, кто находится на нём в самый первый раз должны загадать желание и каким бы несбыточным оно не казалось… Да, да…желание обязательно сбудется! На острове, как видно из названия, сразу бросается в глаза такая его красивая особенность — деревья растут по парам! На одной из таких зелёных пар, уже по современному обычаю, множество замочков, символизирующих вечную любовь и верность. Ну а ключи, естественно, на дне озера! Вокруг воссоздан деревенский пейзаж: колодцы, лавочки, деревянный забор вокруг дома. И этот созданный руками человека «интерьер» удивительным образом дополняет аист. Я сначала даже не могла поверить, что он может быть настоящим! Для меня вообще открытием в Беларуси стало понимание того, что аисты оказывается существуют в живой природе! До этого я видела этих грациозных птиц только на картинках. И вот тут, в глубине Белоруссии, в огромном гнезде, расположенном на высоком столбе тоже жил настоящий аист! Я как завороженная смотрела на это чудо природы. Вокруг не было ни единого человека, поэтому я могла спокойно наслаждалась этим великолепным зрелищем. Спустя некоторое время, дворец стал принадлежать Леонарду Пусловскому — сыну Вандалина. Жил он, в основном, за границей, а в родовой дом приезжал только для того, чтобы повеселиться на устраиваемых им балах и поиграть в азартные игры. В одну из таких игр он так сильно проигрался, что за долги вынужден был продать, практически, за бесценок великолепный Коссовский дворец, который построили его дед и отец.  Так замок обрёл нового хозяина. Это был купец Александров из Петербурга. Впоследствии, он принадлежал княгине Анне Трубецкой, а позже его купил император Николай 2 для чиновничьих нужд. И в замке стали располагаться русские и различного назначения польские учреждения. В ходе Первой Мировой войны замок разграбили, и многие раритетные ценности вывезли за границу. А с 1921 года здесь находилась школа пчеловодов и окружное управление. Но самое большое разрушение замка произошло в годы Второй Мировой. В усадьбе Костюшко находился немецкий штаб. Партизаны подожгли усадьбу и замок, чтобы он не стал пристанищем для гитлеровцев. Десятидневный пожар полностью поглотил всю внутреннюю красоту, оставив только голые замковые стены. Замок превратился в руины, и ими долгое время никто не интересовался. https://otpusk-zdorovo.ru/bela...uslovskih/Унаследовавший Коссовский замок князь Леон, который рос вне Беларуси, не очень часто бывал там, лишь изредка приезжал в белорусское имение, чтобы устроить экстравагантный маскарад или очередной шумный бал. Но главным пороком этого молодого человека была не любовь к праздности, а его пагубное пристрастие к карточным играм. Однажды он вконец проигрался, и чтобы отдать карточный долг купцу Александрову – семьсот тысяч рублей, ему пришлось передать практически за бесценок Дворец Пусловских. Петербургский купец также не стал проживать в прекрасном белорусском замке, и вскоре продал его княгине Анне Трубецкой, причем сумел сделать это вдвое дороже, чем здание обошлось ему. Трубецкие тоже не переехали в Коссовский замок, они только забрали все дорогие украшения интерьера и шикарную мебель, а пустое здание закрыли. Далее дворец был перепродан княгине Обомалек, а она, в свою очередь сбыла его принцу Ольденбургскому. С началом Первой Мировой войны изящный Дворец Пусловских разграбили и частично разрушили поляки. Особенно досталось великолепному саду и оранжерее. На сегодняшний день фасад прекрасного Пусловского дворца совершенно идентичен своему начальному прообразу. Производится восстановление дворцового парка и террас, которые ранее украшали это архитектурное чудо Беларуси. Кстати, дворец Пусловских часто зовут замком именно из-за его зубчатых башен в неоготическом стиле. Сегодня посетители, приехавшие в этот самый красивый замок Белоруссии, могут ознакомиться в музее при нем с давней историей этих земель, а также узнать много нового о знаменитых исторических личностях, связанных с замком в Коссове. Кроме того, вам расскажут о строительстве дворца и о том, как много испытаний пришлось ему пережить в двадцатом веке. Экспозиция размещена в пяти залах, она включает этнографические материалы, археологические находки, тематические художественные выставки, а в последнем зале вам покажут документальные материалы и расскажут о трудном процессе реставрации это культурной, исторической и архитектурной ценности Беларуси. Окончательный срок реставрации Коссовского замка - 2023 год.  Источник: https://puteshestvie.net/sight...arusi.html © puteshestvie.net ---

Снегиревы | | |

Руслан Дикушин Россия Сообщений: 1730 На сайте с 2011 г. Рейтинг: 19340 | Наверх ##

4 сентября 2019 5:53 4 сентября 2019 6:09 snegirev написал: [q] Усадьба Снегирёво.[/q]

Главный дом. Усадьба Черкутино, Снегирево тож (кн. Салтыковых). 1804 г.; нач.XIX в. Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с. Снегирево. Главный дом. Главный фасад. Средняя часть. Перспективный вид. Фотограф: Александров Иван Николаевич. Период создания фотографии: нач. ХХ в. Размер: 24х30 Номер в Госкаталоге: 14088631 Номер по ГИК (КП): ГНИМА ОФ-94/233 Инвентарный номер: II-233 Местонахождение фотографии: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева", Москва, улица Воздвиженка, дом 5/25

| | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

5 сентября 2019 20:09 Кревский замок БеларусьЗамок в Крево построил князь Гедемин в конце 13 столетия. Отличительная и необъяснимая особенность Кревского замка Беларуси - он расположен в низине вопреки всем канонам строительства фортификаций, причем местность в округе очень холмистая. В архитектуру укрепления был заложен принцип переноса основной оборонительной нагрузки с крепостных стен на башни, которые были намного эффективнее в обороне за счёт выноса за стены, что давало возможность весть обстрел практически вкруговую. Также высокую башню труднее взять штурмом. Кревский замок внешним видом и архитектурой очень похож на Лидский замок. Замок в Крево, Лиде и замок в Новогрудке составляли линию обороны от нашествия тевтонских рыцарей, названную «Каменным поясом».  Архитектурно Кревский замок это замок-кастэль, периметр стен - неровный квадрат, на углах по диагонали две башни, вокруг стен ров заполненный водой из местных речушек Кревянка и Шляхтянка. Оборонительный упор возлагался на мощные крепостные стены. Высота стен замка в Крево была около 13 метров толщина достигала 3 метров и сложены они были из природного камня, с внешней стороны на высоте после 3 метров стены были облицованы кирпичной кладкой. Внутри Кревского замка по периметру стен на высоте 10 метров был устроен деревянный помост - боевая галерея для защитников, обстрел вёлся через бойницы в стенах . Высота большой Княжеской башни была более 25 метров при четырёх ярусах вверх и подземельем внизу. В подвале располагалась темница. Периметр стен башни - 17 х 19 метров при толщине около 3 метров что позволяло встроить внутри них лестницы между этажами. Башня использовалась как жилое помещение для князя. Внутри крепостных стен располагались жилые постройки для дружины и персонала, во время осады за стенами крепости укрывались окрестные жители. Когда умер владелец замка в Крево великий князь Гедемин, управление Великим княжеством Литовским разделили его сыновья. Единовластного правления в княжестве не было на протяжении долгих 5 лет. Эта ситуация способствовала ослаблению государства, ВКЛ было уязвимо для недругов, однако, по неизвестной причине враги княжества Тевтонский и Ливонский ордер, не воспользовались ситуацией. Ольгерд дожил до 80 лет, оставив после себя мировую державу. Свое место и замок в Крево он оставил сыну Ягайло. Кейстут признал его право на трон и несколько лет они разделяли управление государством. Но в 1380 году Ягайло подписал с крестоносцами мирный договор, направленный против дяди Кейстута. Кейстут прознал об этом заговоре, и собрав войско, взял Вильно и сам стал Великим князем. Племянника же он простил, и отдал ему в распоряжение замок в Крево. Ягайло не смог этого простить, и воспользовавшись моментом, когда Кейстут был в военном походе, с группой заговорщиков захватил Вильно, перебив там всех соратников своего дяди и вновь объявил себя Великим князем Литовским. Так началась междуусобная война. Когда два войска выдвинулись на битву, Ягайло призвал Кейстута и Витовта на переговоры в Кревский замок. Однако переговоров не было, соратники Ягайло просто задушили Кейстута в подвале замка в Крево. Князя Витовта ожидала такая же участь. Однако судьба к Витовту оказалась более благосклонна. Витовту были разрешили видеться с женой. С ее помощью, Витовт смог бежать из Кревского замка, переодевшись служанкой. Конечно же, Витовт продолжил борьбу против Ягайло. В это время активные события происходили в соседней Польше. В 1382 году умер Польский король, после которого осталось только две дочери. После череды дворцовых интриг было решено, что престол должна занять младшая дочь короля, Ядвига. Претендентов на ее руку было несколько, но при помощи местной шляхты, мужем Ядвиги стал именно Ягайло. Однако у польских магнатов был достаточно широкий перечень требований. Летом 1385 года в Кревском замке собралась знать из Польши и ВКЛ. Требования Польши были следующими: объединение Польского королевства и ВКЛ, где будет единый государь – Ягайло, общие военные и дипломатические отношения с другими государствами, внутренняя же политика, армия, и финансовая системы у каждого государства будет собственным. И 14 августа 1385 года Кревская уния была подписана Ягайло, его братом Скиргайло и князем Витовтом. Кревская уния и союз ВКЛ и Польши, позволил ВКЛ стать более обороноспособным, вместе с тем, способствовал глубокому проникновению католичества на территории княжества. Приблизительно в 1440 году в Кревском замке укрывался от заговорщиков король Польский Казимир. Здесь находил убежище опальный подданный Ивана Грозного – Андрей Курбский. В 17 - 18 веках Крево обладало Магдебургским правом, что позволяло местечку быть практически независимым. Последний раз Кревский замок сыграл свою историческую роль во время Первой Мировой войны. Как раз здесь проходила линия фронта, и замок в Крево последний раз играл роль оборонительного укрепления и это время стало самым разрушительным в истории замка в Крево, восстановиться после которого Кревскому замку было уже не суждено.  Как у каждого известного замка Беларуси, у Кревского замка тоже есть свои легенды и привидения. Ходят слухи, что замок в Крево оживает в темноте. По стенам ходят тени, слышны разговоры людей, ржание лошадей и стук копыт, скрипят цепи подъемного моста. Есть еще у замка и свое привидение. Девушка с собачкой. Историй ее появления несколько. По одной из легенд, достаточно стандартной для многих замков Беларуси, при строительстве всё время обрушивалась стена, и строители решили принести в жертву первую девушку, которая придет сюда. Первой пришла жена одного молодого рабочего. Ее и замуровали заживо в стене Кревского замка. Похожая легенда ходит и про Гольшанский замок, расположенный неподалеку. Однако у этой легенды есть и другая версия. Жертву выбирали по жеребьевке, и участь эта выпала самой красивой девушке поселка. Есть версия, что предложил ее кандидатуру отверженный жених. У девушки была маленькая собачка. Когда ее вмуровывали в стену, собачка прыгнула к хозяйке и осталась с ней навсегда. Третий вариант легенды гласит о двух князьях, влюбленных в одну девушку. Они подрались из-за нее на дуэли, в результате которой один из князей был убит. Второй пошел к девушке признаваться в своих чувствах, но был отвергнут. Разозлившись, отвергнутый князь проклял девушку и приказал замуровать в стене Кревского замка, а впопыхах собачку замуровали вместе с девушкой. В лунную ночь можно увидеть, как по стенам Крево ходит женщина в белых одеждах, некоторые видят и собачку рядом с ней. Ходят слухи, что не любит она живых и завидует им, поэтому следует держаться от нее подальше. Кревский замок адрес: Беларусь, Гродненская область, Сморгонский район, Крево. Автор :Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/krevskiy_zamok.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

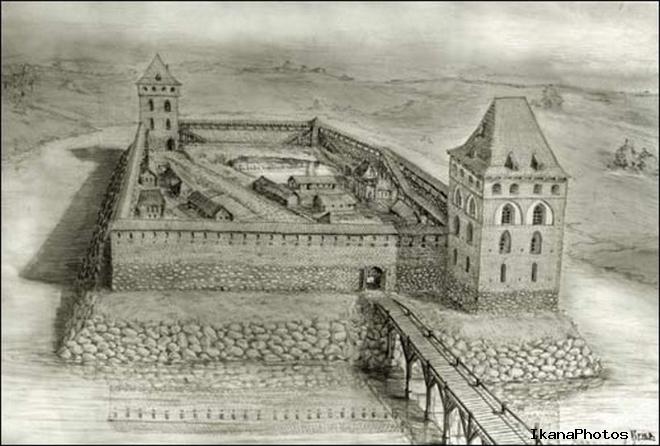

11 сентября 2019 22:27 Замок в Медниках или замок в Мядининкай. Мядининкский замок, находящийся в 2 км. от границы с Беларусью, является самым крупным оборонительным замком в Литве и точной копией замка в Крево. Представляет собой квадрат неправильной формы, площадью 2 га (с защитными насыпями и рвами - 6,5 га). Замок расположен на окраине равнинной местности, у болота. Он был окружен двумя рвами с деревянной стеной между ними. Протяженность стен замка составляла от 128 до 161 м. (общая длина стен - 568 м.), высота - 14-15 м. и ширина 1,5 - 2 м. По периметру была расположена галерея для стрелков. В углу оборонительной стены находилась пятиэтажная башня (около 30 м. высотой, сохранившаяся часть башни высотой 23 м.), по центру южной стены – другая, несколько меньшая башня. Нижние ворота с башней были в восточной стене, другие нижние ворота - по центру западной стены, а верхние – ворота в северной и южной стенах. Обнаружены следы и четвертой башни. Впервые замок упоминается в 1385 г., когда крестоносцы напали на окрестности деревни Ашмяны и попытались осадить Мядининкский замок. Однако остается неясным, шла ли речь о том же самом замке – возможно, что ранее здесь был деревянный замок, который был сожжен крестоносцами в 1402 г. Точно известно, что каменный замок был построен до конца XV в. Где-то в конце XV в. - начале XVI в. были сожжены деревянные постройки замка. В середине XVI в. во двор замка были перенесены постройки Мядининкского поместья, которые простояли здесь до XX в. Наибольшее значение замок Мядининкай имел в конце XIV – начале XV веков, когда он выполнял оборонительные функции. Известно, что в замок часто приезжали сын Гедимина князь Ольгерд и внук Ягайло, позже он служил летней резиденцией Великого князя Казимира Ягеллона. Замок связан с именем польского дипломата Яна Длугоша, который в XV веке обучал в его стенах детей князя Казимира. Замок лежал на дороге, связывающей Литву с Русью, среди болотистой местности, непригодной для строительства крупных поселений. С одной стороны, это способствовало тому, что замок не подвергся большим разрушениям, а с другой, когда он пришёл в упадок, его уже не стали восстанавливать, поскольку он не имел стратегического значения. Известно, что в XVI веке замок был уже заброшен, а во дворе находились деревянные строения государственного имения. В одно и то же время воздвиглись замки в Лиде, Креве и Мядининкай. Все они относятся к типу замок-кастэль и образуют своими стенами более или менее правильный четырехугольник. Научные исследования и частичное восстановление замка проводилось с 1956 года, однако активная работа по реконструкции Медницкого замка началась после 2004 года, когда он перешёл под управление Тракайского исторического музея. В сентябре 2012 года замок Мядининкай был открыт после реставрации. Экспонаты, расположенные на пяти этажах центральной башни замка, повествуют об истории замка и Литвы. Среди местных жителей ходят легенды, что замки в Мядининкай и в Лиде строили великаны. Причем великаны-каменотесы были настолько могучими, что когда одним понадобился молот, другие, размахнувшись, закинули его своим друзьям к Лидскому замку. Народная молва гласит, что еще до наших времен неподалеку от замка нет-нет да и находили в земле кости великанов. Но одно дело легенда, а другое – реальная история. В действительности замок Мядининкай строили вовсе не великаны и не иные мифические существа, а такие же люди, как мы с вами. Только давно это было – в XIV веке. В то время Великое княжество Литовское, окруженное отнюдь не дружелюбными соседями, остро нуждалось в опорных пунктах – замках, гарнизоны которых могли бы сдерживать соседей, спешащих нанести отнюдь не дружественный визит. Одним из таких замков и стал Мядининкский. Первое упоминание в письменных источниках мы можем найти в «Хронике» Стрыйковского, написанной в 1813 году. Но как утверждают сами историки, упоминая в «Хронике» Мядининкай Стрыйковский мог иметь в виду местечко в Жямайтии с тем же названием Мядининкай (другое название Варняй). Более достоверные факты, касающиеся замка, мы можем узнать из дошедших до наших времен архивов ордена крестоносцев. У братьев этого ордена, несущих свет и просвещение на земли язычников и всех недругов ордена, был в чести славный обычай все тщательно записывать и документировать. Так случилось и в этом походе. Ну не могли кнехты и рыцари пройти мимо мядининкского замка, тем более, что им, вне всякого сомнения, было хорошо известно, что в замке часто бывали властители Литвы, наведывался со своим семейством князь Ольгерд или как говорится нынче Альгирдас. В 1385 год от Рождества Христова Великий магистр Ордена Конрад Золнер решает нанести визит проклятым нехристям и ведет свои войска на Литву. Кнехты и рыцари идут вперед, вихрем сметая все на своем пути. Каждая встреченная деревенька с дымом уходит в небо, а нехитрый скарб язычников переходит в обоз рыцарей. Битва неподалеку от Каунаса, кровь стекает с клинков, крестоносцы ликуют – войско литвинов бежит. Вскоре крестоносцы подходят к стенам мядининкского замка, и… начинается пир, звучат лютни и песни менестрелей. На все это со стен угрюмо взирают литвины. Акция устрашения, задуманная магистром, проваливается – не пожелали язычники каяться и сдаваться. Осада закончилась ничем, а уходящий обоз крестоносцев попал в засаду. В засаде жадные до крови клинки воинов князя Скиргайлы и Витольда вдоволь и попировали. Многие рыцари и кнехты так домой и не вернулись… Это был первый, но не последний «визит» крестоносцев в Мядининкский замок. Братья возвращались сюда в 1392, 1398 и в 1402 годах. Насколько известно, визит в 1402 году был для рыцарей самым удачным. Именно во время осады в том году атакующим удалось частично сжечь замок. Также известно, что именно в конце XIV века благодаря князю Витольду неподалеку от замка получили надел татары, обязавшись взамен нести в замке воинскую повинность.. Замок также известен тем, что именно в его стенах находилась летняя резиденция короля Польши Казимира Ягеллона. Именно в этом замке Ян Длугош, краковский каноник, историк и дипломат обучал и воспитывал детей Казимира: Яна Альбрехта, Александра, Владислава, Сигизмунда и Казимира. Именно в этом замке рос и воспитывался тот, кто нынче известен как святой Казимир – покровитель и заступник Литвы. Затем именно в подземельях Мядининкского замка, прежде чем в 1636 году его останки перезахоронили в виленском Кафедральном соборе, нашел вечный приют выросший и воспитанный Длугошем Казимир. Сам замок был, скорее всего, разрушен в XV веке, во время войны между Великим княжеством Литовским и Московским княжеством. Войны, катаклизмы и болезни, обрушившиеся в то время на княжество Литовское, довели замок до запустения и разрухи. Так замок утратил свое оборонное значение, постепенно стал нищать и разрушаться, пока не превратился в руины. Что же касается того, каким замок стал в наше время, руины замка дождались визита археологов и реставраторов. Что собой представляет Мядининкай сегодня? В местечке действует школа, находится пограничный переход на территорию Республики Беларусь. В самом же Мядининкай проживает около 560 жителей. В Мядиникай после принятия Литвой христианства в 1387 г. был основан один из семи первых приходов и возведена церковь. Современный костел Пр. Троицы и cв. Казимира был построен в 1931 г. В деревне Мядининкай сохранились развалины древнего каменного замка. До 1939 г. местечко под названием Медники входило в состав Белоруссии, когда было передано Литовской ССР для укрупнения территории последней. Мядининка́й – деревня в Вильнюсском районе Литвы. Находится в 26 км от Вильнюса и 2 км от границы Литвы и Беларуси. В 3 км от Мядиникай – самое высокое место в Литве, холм Юозапине. Автор: Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/zamok-v-myadininkay.html  Реконструкция Медницкой крепости S.Lasavicko Реконструкция Медницкой крепости S.Lasavicko Крепость в приграничном городе Мядининкай была построена Великим Князем Гедимином (1316-1341) в первой половине XIV веке для защиты Великого Княжества Литовского от набегов Тевтонского Ордена вместе с другими замками линии обороны Вильнюс-Медининкай-Крево-Новогрудок-Лида. Крепости в Лиде, Крево и Медининкай представляли собой более или менее типовой проект, в плане образующий неправильный четырёхугольник с башней-донжоном. Впервые, в письменных источниках крепость упоминается с 1387 г в описаниях разведчиков Тевтонского Ордена. Так же известно, что в 1402 году армия ордена под предводительством Магистра Конрада фон Юнгингена вместе с братом польского короля Свидригайло не взяв Вильно разграбили и сожгли окрестные поселения, в том числе и Медницкую крепость . После этого замок был восстановлен и Великий Князь Литовский Витовт посещал его много раз. После Грюнвальдской битвы крепость постепенно утратила свое оборонительное значение, поскольку угроза со стороны Ордена была устранена. Кроме того конструкция замка была совершенно не приспособлена для обороны против войск, оснащенных артиллерийскими орудиями. Согласно свидетельству Сигизмунда Герберштейна, в 1517 г. Медининкайский, как и соседний Кревский замок, был уже заброшен.  Реконструкция осады Медицкого замка крестоносцами в 1402 году https://the-dark-spirit.livejournal.com/2275.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

14 сентября 2019 17:48 14 сентября 2019 17:54 Мирский замок. Беларусь. Попадая на территорию этого замка, туристы мгновенно ощущают особую загадочную атмосферу. Кажется, что это место, история которого исчисляется тысячелетиями, молчаливо хранит за своими толстыми стенами десятки сокровенных тайн и легенд. Это не удивительно, ведь замок, возведение которого началось еще в XVI столетии, не может обладать другой энергетикой. Начало возведению Мирского замка положил Юрий Ильинич. Многие склоняются к тому, что первоначальной целью строительства была необходимость возвести мощное оборонительное сооружение. Другие же историки говорят о том, что Ильинич очень хотел получить от Римской империи графский титул, а для этого обязательно нужно было иметь свой собственный каменный замок. В любом случае это строение с самого начала впечатляло своим размахом. Строителями было возведено пять огромных башен, которые в случае опасности, могли функционировать в качестве самостоятельных узлов обороны. Между собой они соединялись мощными стенами с трехслойной кладкой, толщина которых достигала 3-х метров! Строительство было таким масштабным, что династия Ильиничей закончила свой род прежде, чем успела возвести замок  Новыми владельцами стали представители богатейшего в Литовском княжестве рода – Радзивиллы. Особый вклад внес Николай Христофор. По его указу замок окружили новыми оборонительными бастионами, окапали глубоким рвом, наполненным водой. Но со временем замок потерял свою оборонительную функцию и превратился в загородную резиденцию. На его территории возвели трехэтажные жилые корпуса, стены покрылись штукатуркой, крышу обложили черепицей и были установлены флюгера. На несколько лет замок погрузился в спокойную жизнь, но во время Наполеоновских битв он серьезно пострадал и более 100 лет находился в полном опустении. Его серьезным восстановлением в конце XIX века занялся Князь Святополк-Мирский. В 1939 году, после прихода в поселок Красной Армии, в замке расположили артель. Во время Второй мировой войны на этой территории поместили еврейское гетто. После войны, до середины 60-х годов, в замке жили обычные люди, чьи дома были разрушены. Серьезные реставрационные работы стали проводиться только после 1983 года. Несмотря на огромное количество переделок и частые реконструкции, сегодня Мирский замок считается одним из самых впечатляющих и красивых замков в Европе. На его территории расположилось множество музейных экспозиций, а в 2010 году замок получил статус самостоятельного отдельного музея. Сейчас стоимость входного билета на территорию замка составляет для взрослого 12 белорусских рублей. Время работы комплекса согласно установленному расписанию: с 10:00 до 18:00 (пн.-чт.) и с 10:00 до 19:00 (пт.-вс.). Многих туристов привлекает не только историческая значимость этого замка и его величественная красота. Мирский замок окутан своими загадочными легендами. Согласно одной из них, ночами, в замке появляется «Сонечка» − призрак Софьи Святополк-Мирской. В возрасте 12 лет она утонула в озере возле замка. Тело девушки было захоронено в фамильной усыпальнице, но воры и мародеры, которые часто пробирались в замок в поисках сокровищ Радзивиллов, часто нарушали ее покой. И вот теперь персонал замка рассказывает о том, что они часто видят Сонечку, гуляющую по ночам по своим владениям. Конечно же, подобные рассказы не только не пугают туристов, а наоборот, притягивают их. В этом удивительном месте можно не только переночевать, но и пожить несколько дней. Как и во многих современных туристических центрах, на территории Мирского замка функционирует гостиница с круглосуточным режимом работы. оскольку желающих остановится в этой гостинице всегда много, лучше проявить бдительность, забронировав номер еще до начала поездки. С Минского «Центрального» вокзала можно сесть на любой автобус, который едет в направлении Новогрудок, Дятлово либо Кореличи. Все они останавливаются в городском поселке Мир. Расстояние от белорусской столицы до поселка составляет около 90 км, путешествие автобусом займет 2 часа. https://www.miroworld.ru/mirskij-zamok-v-belorussii/На живописных берегах речушки Мирянка, что в Гродненской области Беларуси, неподалёку от посёлка с красивым названием Мир, расположен белорусский Мирский замок. Знаменитая архитектурная и историческая достопримечательность Беларуси и яркий представитель замков Беларуси. С 2000 года Мирский замок находится в списках ЮНЕСКО как мировое культурное наследие. В Мирском замке сейчас пока задействовано 39 экспозиций, сам замок - музей, парк и пруд, земляные валы, рядом часовня усыпальница. Мирский замок также интересен и знаменит Музыкальными вечерами, в антураже средневековых стен исполняют свою музыку знаменитые музыканты и исполнители. Здесь также частенько проводятся костюмированные исторические и театральные представления. История не сохранила точной даты начала строительства замка в Мире, но большинство историков сходится на 16 веке. Этот прекрасный зодчий шедевр творение местного феодала Ильинича. Также неизвестна точная причина постройки Мирского замка беларуси, ведь тогда на этой территории ни тактической ни стратегической надобности в его строительстве не было. В крепких руках Радзивилов он пробыл порядка 200 лет после чего началась вереница смены владельцев. Стены построены перекошенным четырёхугольником с выступающими вперёд башнями по углам. Высота башен равна 25 метров, по центру западной крепостной стены размещалась пятая башня, выполнявшая роль въездной брамы. Въездная брама оснащалась подъёмным мостом через окружавший ров. В образованном крепостными стенами дворе находится жилой дворец. Он пристроен к северной и восточной стенам, и имеет три этажа вверх. Толщина крепостных стен замка в некоторых местах достигает трёх метров а высота 13 метров, по верху шли два ряда бойниц, что позволяло вести круговой обстрел. Со временем некоторые бойницы заменили арочными окнами. Под стенами и строениями дворца находится обширные подвалы, по площади подвалы многократно превосходят надземные строения и имеют сложную структуру. Во времена Радзивилов богатству и великолепию Мирского дворца завидовали многие европейские короли. Вдоль крепостных стен Радзивилы построили дворцы в стиле ренессанс и Мирский замок преобразился. Стены окружили кольцом земляного вала с оборонительными бастионами по углам. Дополнил убранство итальянский сад, разбитый вокруг. В саду зеленели редкие привозные цитрусовые деревья а также самшитовые и кипарисовые. Как и многие аристократы средневековья, Радзивилы жили роскошно и праздно, ничем себя не утруждая, убивали время на охоте, развлекались балами и маскарадами, упражнялись в пушечной стрельбе. На фото столовая зала дворца. За свою историю Мирский замок Беларусии повидал немало войн, каждая из которых приносила только разрушение и грабёж. 1655 г. Замку сильно досталось от войны Речи Посполитой и Русских войск. 1705 г. Шведы во время Северной войны взяли его штурмом и сожгли. Северная война - когда Пётр Первый прорубал окно в Европу, щепки летели на Белорусской земле. В то время много всего повидала земля наша. 1795 г. Восстание Тодеуша Костюшки. Замок, подавив восстание, штурмовали и захватили царские войска. 1812 г. Замок в Мире дважды стал свидетелем жестоких сражений российских солдат и французов Наполеона, в результате которых был разграблен, сожжён и разрушен. К восстановлению приступили только лишь в 1870 г., восстановили шатровые кровли на башнях, отстроили дворец и вырыли пруд за южной стеной. Традиционная для Беларуси легенда о большом подземном ходе, даже не ходе а настоящей дороге, по которой свободно проезжала карета, запряжённая тройкой лошадей. Легенда повествует о таком подземном ходе между Мирским и Несвижским замком, его протяжённость превышает 30км. Эта же легенда говорит о спрятанных сокровищах Радзивилов, когда русские войска захватили Несвижский дворец, прогоняя Наполеона (для справки, Радзивилы, как и многие белорусские магнаты, тогда воевали на стороне Наполеона), слуги спрятали сокровища от разграбления и взорвали тоннель. Считается что в этом кладе присутствуют знаменитые 12 Радзивиловских апостолов. Исследования современными приборами и топографические работы по поиску подземного хода пока не дали никаких результатов. Поэтому красивая легенда пока так и остаётся легендой. Башни замка в Мире вынесены за периметр стен. Такой архитектурный и фортификационный приём позволяет на порядок поднять обороноспособность строения, обстрел из такой башни ведётся во всех направлениях, не подпуская противника к стенам. Все башни пятиэтажные, каждый этаж башни предназначена под конкретные задачи, так машикули на последнем ярусе служили для защиты подступов к стенам, через них удобно сбрасывать камни и лить вар, в то время как пушками на нижних ярусах вёлся обстрел на подходе к крепости. Во время реконструкции в ХХ в. некоторые бойницы в башнях переделали под окна. Хочется отдельно отметить лестницы между ярусами - узкие и очень крутые, ходить по ним сложно и опасно. Лестница между ярусами башен дворца представляет из себя практически вертикальную шахту, подняться по которой не всякому по плечу. Как там ходили рыцари в латах трудно представить. Протиснуться там сложно даже в спортивной одежде, ноги скользят даже в кроссовках.  Спуск вниз требует не только ловкости но и определённой смелости, идти приходится практически вертикально, высота ступеней достигает полуметра. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/mirskiy_zamok.html Красивое фото замка представлено: https://forum.vgd.ru/post/614/45753/p1411305.htm#pp1411305 ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

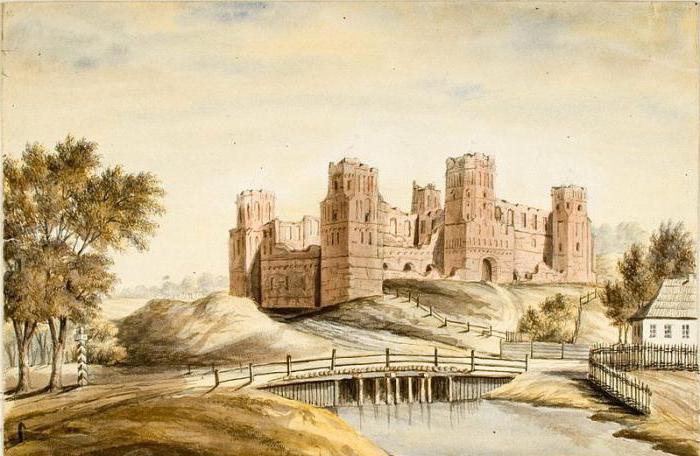

14 сентября 2019 18:33 Гольшанский замок. Один из самых интересных архитектурных шедевров расположен в историческом месте Беларуси, Гольшаны. С давних времён небольшое белорусское поселение привлекают к себе туристов со всего мира значимой достопримечательностью страны, дворцово-замковым ансамблем рода Сапег, Гольшанским замком. Гольшанский замок оставил свой след не только в истории страны, также и в художественной литературе имеются его отпечатки, именно с него Короткевич списал образ замка в своём историко - детективном романе «Черный замок Ольшанский». Даже название не слишком менял. Замок в Гольшанах строился по приказу Павла Сапеги, он был возведён в традициях голландского зодчества около 1610 года. Внешне он очень походил на другой знаменитый замок Беларуси, Мирский замок. В плане он также представляет собой прямоугольник из жилых корпусов зданий, которые образовывали замкнутую дворовую территорию. Также по углам дворца в Гольшанах возвышались шестигранные оборонительные башни, а в центре одной из стен была возведена пятигранная фортификационная башня, имевшая въездной тоннель во двор.  На фото Гольшанский замок, реконструкция по картине Вацлава Дзьмаховского 1853 года. На фото Гольшанский замок, реконструкция по картине Вацлава Дзьмаховского 1853 года. Изначально Гольшанский дворец строился как фортификационно-оборонительное укрепление, но со временем мощные стены фортификации уступили место фасаду жилого дома. Убрали центральную входную башню, а угловые шестигранные башни уменьшили по размеру но увеличили их высоту. Соответственно оборона укрепления дворца была отнесена и переместилась на систему рвов и земляных валов. Остатки оборонительных валов сохранились до наших времён. Огонь и военные действия во времена Первой и Второй мировых войн разрушили работу великих зодчих той эпохи , от великого дворца в Гольшанах до наших времён дожили только величественные руины, на фото остатки великого строения. Есть в Беларуси деревня Гольшаны, славится она руинами Гольшанского замка рода Сапег и тем, что занесена в энциклопедию загадочных мировых мест за несколько местных загадочных явлений и легенд. Как у каждого уважающего себя замка Беларуси, и в Гольшанском замке есть свои легенды и свои привидения. В центре одного из корпусов здания находился въезд во дворец. Фасад на этой стороне был монументально простой. Арочный въездной портал был обрамлён архивольтом. На противоположной стороне двора замка в Гольшанах, симметрично въезду, находилась небольшая часовенка. Эта часовня встраивалась в жилой корпус. Кровлю покрывала плоская черепица. Об убранстве внутри Гольшанского замка известно очень мало. Только то, что справа от входа была большая зала, она была квадратная и имела четыре колонны, на колонны опирались крестовые своды. Стены дворца украшались портретами, гобеленами а также дорогим коллекционным оружием. Выходившие во внутренний двор оконные проёмы выполнялись витражами из толстого стекла. На полу была керамическая плитка, в комнатах на потолках были фрески и высокохудожественная лепнина, гербовые изразцы с монограммой П. С. Сапеги украшали печи и камины замка. Солдат который хорошо ест лучше сражается, снабжённая провиантом армия быстрее побеждает. Для этого нужен хороший вместительный подвал. В Гольшанском замке история упоминает очень хорошие подвалы. Сегодня от славного Гольшанского замка остались только руины да остатки одной из угловых башен замка.  Совсем недавно была проведена небольшая очистка замковой территории от битого кирпича возле стен. Адрес замка - Гродненская обл., Ошмянский район, д. Гольшаны. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/g...arusi.html В официальных источниках замок Гольшанский упоминается в семнадцатом веке, но на самом деле его строительство началось еще в конце 13 в. Тогда он являлся стратегически важным объектом и был возведен из дерева. Строителем замка был местный житель по имени Гольша, он и стал в итоге родоначальником князей Гольшанских, проживавших в замке. В те времена он располагался на высокой горе над рекой Корабль, князья считали его практически неприступным. Никто из историков не знает почему, но род князей постепенно исчезал. К началу семнадцатого века из наследников осталась только княжна Елена, которая стала женой Павла Сапеги. В ее приданое помимо большого количества золота и драгоценных камней входил замок. Павел Сапега был очень влиятельным человеком в Великом княжестве Литовском, поэтому он решил перенести свою резиденцию на берег реки Лусты и выстроить новый замок уже из кирпича. По привычке новое сооружение продолжали называть Гольшанским. Историки считали, что сам замок приносил несчастье своим владельцам. Ведь каждый род, живший в этих стенах, постепенно вымирал. Из детей Павла не осталось в живых никогоо, все умерли еще в младенчестве. Поэтому после смерти самого Сапеги его замок начал постоянно менять хозяев. В итоге он полностью пришел в упадок. В семнадцатом веке архитектура шагнула вперед, и замок возводился с учетом передовых тенденций того времени. Внешне сооружение представляло собой огромный прямоугольник размерами практически девяносто на сто метров. В замке было шесть башен, которые уже не несли защитной функции, стены тоже потеряли свою мощь. Теперь для обороны жителей замка использовались рвы и специальные сооружения. Стены, выходящие внутрь двора, представляли собой жилые помещения, расположенные в три этажа.  Окна в жилых помещениях были просто огромными, а внутреннее убранство отличалось богатой росписью и лепниной. Анфилады комнат переходили в бесконечную галерею с портретами различных представителей рода Сапегов, а каждое помещение имело свой собственный цвет. https://www.syl.ru/article/294...a-legendyi ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

25 сентября 2019 20:28 26 сентября 2019 12:01 Тракайский замок. Недалеко от Вильнюса находится древняя столица Великого Княжества Литовского — город Тракай. В 1337–1382 гг. Троками правил литовский князь Кейстут, сын Гедимина. Именно Кейстут в 1375 году перенес столицу Литвы за озеро, в Новые Троки, там он возвел так называемый Островной замок, чтобы защититься от рыцарей Тевтонского ордена, часто нападавших на княжеские владения. Чтобы построить новую крепость, три заболоченных островка искусственно объединили в один, сделав насыпи из гравия и камней. По сути, так и появился Тракайский замок. Вскоре здание было сожжено, однако сыну Кейстута князю Витовту удалось его восстановить. Строительство завершилось в 1409 г., а новая крепость стала самой мощной и величественной во всем княжестве. К концу XVI в. Тракай постепенно перестал играть значительную роль в политической жизни Литвы, князья оставили крепость, и она стала приходить в упадок. Позднее в Тракай ссылали опальных представителей знати, а замок использовали как тюрьму. В 1962 г. в отреставрированном центральном дворце открылся Тракайский исторический музей, где собраны археологические находки: предметы оружия, быта и культуры. На нижнем этаже находится экспозиция средневековых монет, отлитых на расположенном некогда в замке монетном дворе. Во дворовых постройках сегодня проводятся различные передвижные выставки. Тракайский замок, расположенный недалеко от древнего города Тракай, является самым крупным из всех, находящихся на территории Литвы. Более того, он считается единственным во всей Восточной Европе фортификационным сооружением, расположенным на отдельном острове. Тракай - главный форпост древней столицы Великого княжества Литовского вот уже на протяжении многих веков возвышается над озерами Гельвий и Лука. Замок Тракай был построен в начале XIV столетия из красного кирпича и серого камня. Во времена правления князя Витаутаса (он более известен под именем Витовт), когда границы Литвы достигали Балтийского и Черного морей, замок был достроен и расширен. Тракайская крепость считалась одной из самых мощных в Восточной Европе. Она ни разу не открыла свои ворота перед врагом. Еще бы, ведь строительством руководил Радик, лучший зодчий крестоносцев, которого направил в Тракай сам магистр ордена. Все эти факторы, в совокупности с необычайной красотой самого замка и окружающей его природы, обусловили необыкновенный интерес туристов, приезжающих в эти места со всех сторон света. Тракайский замок является самым посещаемым, живописным и интересным местом в городе, это самая известная достопримечательность Литвы. Как следует из древней легенды, передаваемой литовцами из поколения в поколение, один из самых значимых местных князей Гедимин (Гедиминас), возвращаясь однажды с охоты, обнаружил в окрестностях города Кернаве необыкновенной красоты места. Опытный глаз государственного деятеля и воина сразу же оценил удобство расположения тут замка, который одновременно мог бы стать резиденцией литовских владык и форпостом, обороняющим торговые пути. Таким образом, тут, на живописном берегу прекрасного озера Гальве в XIV веке был построен первый замок, названный Полуостровным. Со временем в нем расположилась резиденция сына князя Гедимина Кейстута (Кестутис). Впоследствии, сын Кейстута и внук Гедимина литовский князь Витовт (Витаутас) приступил к строительству нового — островного замка, который, по его задумке, должен был отличаться особой неприступностью. Это качество было обусловлено тем, что замок находился в нескольких сотнях метров от берега, что исключало скрытое приближение к нему противника, как и атаку с разных сторон. Однако историки утверждают другое, по их мнению Великий князь Гедемин действительно перенес сюда свою столицу в 1321 году. Но по другой легенде, сын Гедемина, Кейстут, встретил в лесу красавицу Бируте и полюбил ее с первого взгляда. И, хотя девушка дала обет чистоты, молодой князь силой привез ее в Тракай, где построил крепость и взял девушку в жены. Позже, Бируте родила князю сына Витавта, самого известного из всех литовских князей. Архитектурный облик замка, а также присутствие в нем стилей зодчества, характерных для различных исторических эпох, свидетельствуют, что он возводился и перестраивался в течение длительных промежутков времени. Современный вид замка отличается характерными чертами средневековой готики, с ее внешней простотой и сдержанностью. Крепость Тракай состояла из двух частей: трехэтажного княжеского дворца и призамковых зданий. В замке была система воздушного отопления: горячий воздух по трубам поднимался вверх и таким образом нагревал глиняный пол. Спальня князя соединялась тайным ходом с казначейской палатой, откуда можно было незаметно выйти во двор. Крепостные стены, защищающие замок с разных сторон, имеют в высоту 7 метров при толщине в 3,5 метра. Примечательно и то, что стены замка, обращенные в сторону города Тракай, имеют необычайно просторные бойницы, которые говорят о том, что через них можно было вести оборонительный огонь из огнестрельных орудий. Остальные стены, смотрящие на озеро, имеют проемы, предназначенные сугубо для освещения помещений замка естественным светом. В южной стене предзамка можно обнаружить остатки крепостных ворот, оборудованных ранее подъемным механизмом. Сам трехэтажный княжеский дворец был разделен внутренним двориком на два больших крыла. Он представлял собой двухкорпусное здание закрытого типа, сооруженное из кирпичей и каменных фрагментов разного размера, которое было окружено террасой. При этом большие камни составляют почти половину всей кладки здания. В начале XV века из-за назревавшей Грюнвальдской битвы по приказу сына Кестута, князя Витовта, была реконструирован и существенно укреплен Тракайский замок, расположенный на острове. Значительно возросло политическое и военное значение Тракая после постройки островного замка. Здесь часто находился князь Витовт, умер он тоже здесь. Когда замок был построен, князь заезжал в Тракай лишь изредка, однако с 1397 года он стал проводить здесь больше времени, чем в своей официальной резиденции в Вильнюсе. В ходе знаменитой Грюнвальдской битвы, которая произошла в 1410 году, Тевтонский Орден был разгромлен, и роль Тракайского замка, как крепости, предназначенной для борьбы с крестоносцами, несколько снизилась. Однако сам замок оставался наиболее близкой к укрепляющемуся Вильнюсу официальной резиденцией литовских правителей. Следует сказать, что в это время замок находился в самом расцвете своего политического и военного величия. Именно тут князь Витовт принимал иностранные делегации, а также давал пышные приемы и пиршества в их честь. Когда в Тракайском замке в 1430 году, глубокой осенью, умер князь Витовт, Тракай теряет свой столичный статус, хотя некоторое время здесь все еще сохраняли литовскую государственную казну и метрику. Со временем роль Вильнюса еще более укрепилась, а строительство прямой дороги, соединившей новую столицу Литвы с Каунасом, изменили расположение торговых путей, которые раньше проходили вдоль Тракая. С этого времени Тракайский замок стал использоваться как место для политической ссылки литовской знати, которая по тем или иным причинам попадала в опалу к великому князю. После Грюнвальдской битвы 15 июля 1410 года замок потерял свое военное предназначение, так как война была выиграна. В это период проводились пиры и приемы для иностранных послов и высоких гостей, съезжавшихся в замок со всей Европы. Например, в 1413 году в Тракае был оказан приём посланнику императора Сигизмунда, который являлся арбитром в процессе решения конфликта с Тевтонским орденом. Нужно было решить вопросы, связанные с определением границ Жемайтии. Тогда князь Витовт возвел посла в рыцари и подарил богатые подарки. С 1413 по 1430 годы в Тракайский замок 13 раз заезжал король Польши, Ягайло, со своими придворными. В 1477 году замок в Тракае посетил Контарини, посол Венеции. Также Тракайский замок посетил император Рима, короли Польши и Чехии, послы из Греции, Московский, Тверской и Рязанский князья. В 1430 году, как только Великий князь Витовт умер, Тракай был захвачен литовским князем Свидригайлом. Но он не пробыл здесь долго благодаря брату Витовта, князю Сигизмунду, который изгнал врага. До 1535 года Тракайский замок был резиденцией литовских князей, поэтому там долго хранились все документы из канцелярии великих князей Литвы. После того как князья Литвы стали королями Польши в 15 веке, Тракайский замок превратили в тюрьму для узников из знатных родов. Но уже после войны с Россией, князю Сигизмунду III во время своего правления захотелось сделать замок своей летней резиденцией. После того, как Вильнюс стал столицей Литвы, Тракай потерял свою значимость. В 1616 году Сигизмунд III издал указ, запрещающий воинским частям заходить на территорию города и заниматься грабежом местных жителей, в то время жители Тракая очень страдали от воинских грабежей. Роковым для Тракайского замка стал 1665 год, когда он был захвачен и полностью разграблен войсками русского царя Алексея Михайловича. При этом замок был частично разрушен. Военного значения замок уже не имел и, как гласит легенда, причиной его разрушения стали поиски богатств, веками накапливавшихся в подвалах замка в Тракае. Но усилия солдат оказались тщетными. Часть богатств заранее из замка была вывезена, а часть спрятана на островах и на дне озера. Поиски этих кладов продолжаются и в наши дни, но духи тракайских озер и лесов умеют хранить доверенные им тайны и богатства. Хотя кое-что ученым все-таки достается. После битвы между Литвой и Россией от Тракайского остались лишь пустота и разруха и уже к 19 веку Тракайский замок и крепость представляли собой сплошные руины. Постепенно замок приходит в упадок, а во время войны с Московским государством (1655-1657 года) город и крепость были ограблены и сожжены. В середине XVII века, все более терявший свое значение замок был практически полностью разрушен российскими войсками, воевавшими в то время с Литвой. После этих событий Тракай как-то надолго забыли. И он постепенно разрушался, всеми покинутый, до самого конца XIX века. Тракайский замок, по сути, превращается в руины. В конце XIX века были предприняты самые первые попытки его восстановления. Но удалось это только в советские времена. Начало действенной реставрации выпадает на период 20 века. В 1901 году археолог Шукевич арендовал Трокский островной замок, чтобы отгородить его архитектуру от дальнейшего разрушения. С 1926 начинается поднятие замка. Руины на острове решили не трогать, а главное внимание уделили Островному замку. В 1935 году начали восстанавливать его репрезентативный зал, башни, стены. Большое количество работ опускали и не делали, так как не хватало средств на отстройку. После того, как в 1939 году Тракай был передан Литве, для продолжения работ пригласили инженера-архитектора Боровского, который был руководителем проекта в 1929—1941 годах. В период войны работы были остановлены, но после ее окончания начаты с новой силой. И уже к концу 1949 года была покрыта крыша репрезентативного зала дворца. В 1951 – 1961 проводились археологические раскопки Полуостровного замка. Однако, против восстановления архитектуры выступило высшее советское партийное руководство. А все произошло из-за опрометчивого вреда, нанесенного Старому городу Тракай: границы были уменьшены, а синагога – разрушена. Руководители работ по реставрации замков, архитекторы Бронюс Круминис и Станисловас Микулёнис, характерно восстановили боковые башни при замке, что повлияло на изменение объёмно-пространственной композиции всего замка в целом. Благодаря им Островному замку был возвращён вид 15 века. С большими трудностями к 1987 году внешний облик Тракайского замка был приведен в соответствие с его историческим видом, какой он имел в XV столетии.  Примечательно, что уже в 1962 году в помещениях центрального дворца Трокайской крепости, который был к этому времени уже отреставрирован, открылась экспозиция местного исторического музея. Его экспонаты знакомили всех интересующихся с историей края, города Тракая, а также самого островного замка. В залах были выставлены многочисленные археологические находки, найденные при раскопках в районе замка, — предметы старины, быта и культуры, а также образцы средневекового оружия. Сегодня любой желающий может ознакомиться с расположенной на нижнем этаже замка выставке образцов монет, найденных при раскопках более четырех десятков старинных кладов, и датируемых XVI-XVII веками. И это не удивительно, учитывая тот факт, что в Тракайском замке в XVI веке был расположен монетный двор, начало которому положил еще Великий князь Кейстут. Причем самые древние монеты, найденные в так называемом Рикантайском кладе, датируются 1360 годом. Не меньший интерес у посетителей вызывает и клад, найденный в 1963 году в окрестностях города Тракай. Среди девяти тысяч обнаруженных монет можно увидеть литовские и польские шиллинги XVII века, а также билонные шведские шиллинги, отчеканенные в самом Риме. Всего выставка содержит более 35 тысяч образцов старинных монет, большая часть из которых была найдена в этих местах. Уникальная акустика замкового зала Тракая обусловила тот факт, что в нем регулярно в летнее время проводятся концерты камерной и средневековой музыки. Сегодня в репрезентационном зале, где ранее литовские князи принимали монархов и послов со всех стран Европы, проводятся государственные и городские мероприятия и конференции. Выпускникам средних школ тут вручают аттестаты, а каждые выходные в большом зале собираются брачующиеся со всех окрестностей, отдавая дань сложившейся в последнее время красивой традиции. Следует сказать, что перечень экспонатов и достопримечательностей Тракайского замка достаточно внушителен, и потребует значительного времени для ознакомления с ними. Тут есть образцы знаменитого старинного венецианского стекла, сохранившаяся часть архива литовского княжества, образцы древнего книгопечатания, стяг Тракайского воеводства и многое другое. В теплое время года во внутреннем дворе замка разыгрываются самые настоящие театральные действа, посвященные историческим тематикам. Что касается местной природы, то она вызывает у гостей Тракая совершенно необыкновенные чувства. Действительно, если тут арендовать любое подходящее водное транспортное средство, то с поверхности воды открываются совершенно потрясающие по великолепию виды на старые замковые сооружения, которые невозможно рассмотреть, находясь на земле. А девственная, бережно хранимая местными жителями природа, просто располагает к романтическому настроению и полному отрешению от мирской суеты. В целом, можно сказать, что литовцы бережно хранят свою природу и исторические памятники, которые им достались в наследство от славных предков. И в этом нам есть чему у них поучиться. Внутри Тракайского замка с 1962 года находится музей истории Тракай и сувенирные лавки. Законченный в правление Витовта Тракайский Островной замок оригинально сочетал оборонительную и репрезентационную функции — функции крепости и дворца. Он представляет собой замечательный пример готической архитектуры. О небывалом богатстве замка свидетельствует тот факт, что, как явствует из литовских хроник, даже седла в замке были золотыми. Несколько седел вместе с лошадьми были подарены московскому князю Василию I. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/trokayskiy-zamok.htmlЭто единственное в Восточной Европе фортификационное сооружение, занимающее целый остров. Да и сам город практически полностью стоит на воде. Замок окружён рвом 12-метровой ширины и состоит из 11 оборонительных башен, соединённых между собой толстыми кирпичными стенами. За всю историю своего существования он ни разу не был завоёван. Источник: https://travelkap.ru ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

25 сентября 2019 23:18 Усадьба фон Дервиза в Кирицах.  Усадьба фон Дервиза более напоминает сказочный городок или европейский дворцовый комплекс где-нибудь под Веной или Зальцбургом, нежели имение в рязанской глубинке, на бескрайних российских просторах. Впрочем, удивительный и совсем не русский облик этих построек во многом объясняется именем их владельцев - фон Дервиз. Именно эта семья 120 лет назад выстроила великолепную усадьбу в селе Кирицы. Происхождение их фамилии само по себе любопытно. Семья обрусевших немцев Визе, в которой были и весьма знатные особы, например, гамбургский бургомистр, преуспевала в России еще со времен Петра Великого. Глава семейства Иоганн-Адольф Визе, служивший на стезе юстиции, удостоился записи в дворянское сословие и почетной приставки «фон дер», что в Германии указывает на принадлежность к дворянству. Со временем эта фамилия русифицировалась, и Павел Григорьевич, действительный статский советник, известный как концессионер и строитель железных дорог в Российской империи, был известен уже как фон Дервиз. Включившись в Общество Московско-Саратовской железной дороги, впоследствии он стал членом его правления (кстати, рязанцы обязаны именно ему появлением в 1860-х годах на территории губернии участка железной дороги от Москвы до Рязани). Эта деятельность очень быстро обогатила фон Дервиза. Свой необычный успех Павел Григорьевич объяснял удачным размещением акций компании, высокой доходностью дорог и другими благоприятными обстоятельствами. Современники называли П. Г. фон Дервиза, богатейшего владельца дорогой недвижимости от Москвы до Франции и Швейцарии, «русским Монте-Кристо». Известен был Павел Григорьевич и своим дурным характером, замашками самодура и семейного тирана. Его наследник Сергей Павлович, выпускник Московской консерватории, решил истратить большую часть денег на обустройство усадьбы фон Дервиза в селе Кирицы. Возведение красочного дворца и других построек он поручил молодому, но уже подававшему большие надежды российскому архитектору Федору Осиповичу Шехтелю. Фактически усадьба фон Дервиза стала творческим полигоном этого зодчего, местом практического применения прежде теоретических знаний. Главный усадебный дом о двух этажах Шехтель украсил античным портиком под башенками, увенчанными шпилями. В здании имелась оригинальная стеклянная галерея, соединявшая одно из крыльев дома с его основным объемом, и пандусы, декорированные малыми скульптурами. Изящные лестницы спускались к просторной террасе, прудовой системе и ухоженному фруктовому саду. Достопримечательностями усадьбы фон Дервиза, органично вписанной в окружающий ландшафт, были каменные гроты и изваяния кентавров. Поодаль фонари освещали так называемый Мост любви, а пара декоративных башенок с арочным мостиком составляли Красные ворота усадьбы. Позднее хозяева усадьбы разорились, Сергей фон Дервиз уехал за границу, новые хозяева тоже не жили в Кирицах. Имение было заброшено и потому не разграблено. В его уцелевших постройках при советской власти размещались сельхозучилище, техникум, Дом отдыха, а с 1938 года в главном особняке открылся детский санаторий для больных костно-суставным туберкулезом. Местная легенда гласит, что здесь снимали в свое время известный фильм «Золушка», однако реальных подтверждений этого нет. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/u...ricah.html Схема из книги: Чижков А.Б., Графова Е.А. Рязанские усадьбы, 2013 г. 1. Главный дом. 2. Хозяйственный флигель. 3. Конюшня с каретным сараем. 4. Конный завод. 5. Постройка при конном заводе. 6. Место оранжереи. 7. Место теплицы. 8. Место парника. 9. Хозяйственные постройки и дома служащих в усадьбе. 10. Колодец. 11. Беседка. 12. Комлпекс парковых сооружений (лестницы, пандус, подпорные стенки, бассйен с фонтаном, верхний грот). 13. Нижний грот. 14. Бассейны. 15. Въезд на территорию. 16. Ограда усадьбы. 17. Арочный мост. 18. Место подвесного чугунного моста. 19. Хозяйственный двор. 20. Нижний парк (пейзажный). 21. Верхний парк (регулярный). 22. Липовые аллеи. 23. Аллея из голубых елей. 24. Сосновая аллея. https://arch-heritage.livejournal.com/2440134.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

12 октября 2019 20:18 12 ноября 2019 19:58 УСАДЬБА ДЕНИСОВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Костромской район. Деревня Денисово. Расстояние до областного центра 20 км. Пример хорошо сохранившейся пригородной усадьбы, которая может быть легко наделена новыми функциями, например, частной резиденции. Важная особенность усадьбы – открывающийся из нее прекрасный вид на Кострому и окружающие леса и поля. Эта визуальная связь может играть важную роль в семантическом позиционировании усадьбы, например, придавать ей официальный характер. В конце 18 в. Денисово было деревней, принадлежавшей Ф.Г. Кудрину, владельцу соседнего сельца Белково. В первой половине 19 в. Денисово стало сельцом, которое в 1846 г. принадлежало майору А.И. Зузину. В это время в усадьбе стояли деревянные господский дом и два флигеля по его сторонам. Вероятно, около 1850 г. был построен существующий кирпичный главный дом, а к югу от него разбит парк. Деревянный флигель, стоящий в нескольких десятках метров западнее нового здания, возможно, является старым господским домом первой половины 19 в. Главный дом служит композиционным центром усадебного комплекса. На его оси с юга расположен парк, спускающийся к большой прямоугольной поляне, окружённой откосами (возможно, первоначально здесь находился пруд). Севернее дома устроен партер с акациевой «беседкой», а далее разбит фруктовый сад. Вдоль его западной границы проходит дорога на Белково, обсаженная липами, берёзами и елями (шесть лип аллеи относятся к концу 18в., остальные деревья к середине и третьей четверти 19в.). Западнее сада расположен узкий прямоугольный пруд, вытянутый перпендикулярно дороге на Белково.   Фото: http://okn.adm44.ru/i/u/IMG_9704.jpgПлощадь усадьбы - 2,4 га. Жилые здания: главный дом (трехэтажный, кирпичный), флигель (одноэтажный, деревянный). Площади строений – главного дома – ок. 500 кв.м. Объекты садово-парковой архитектуры: парк, партер. Водоемы: пруд. Собственники/пользователи объекта: усадебный комплекс на балансе Департамента образования Костромской области (здание использовалось под общеобразовательную школу-интернат, которая, в настоящее время выведена). Автор: Дмитрий Ойнас https://ojkumena-od.blogspot.com/2018/02/blog-post_62.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38603 | Наверх ##

1 ноября 2019 19:50 Усадьба Следово. Костромская область.  Когда-то очень давно усадьба принадлежала старинному роду Карцовых. Они были дворянами. Своё начало род, по некоторым данным, получил от татарского мурзы, когда он служил у царя Ивана Грозного опричником. Среди представителей этой фамилии были люди, занимавшие высокие военные и государственные должности, сыгравшие немаловажную роль в истории государства Российского: морские офицеры, полководцы, русские дипломаты, знаменитые деятели культуры, меценаты. Женщины этой семьи тоже не отставали от мужчин. Одна из них, Елизавета Петровна, была одной из первых сестёр милосердия. Она помогала при операциях известному русскому хирургу Пирогову. Другая же была основательницей первой гимназии для девушек в России. В финансовых делах хорошо разбирался С. И. Карцов. Он был очень богат, служил заседателем Костромского суда, и вот в 1730 году основал своё родовое имение в деревне Следово Костромской губернии. Позже поместьем владел один из его сыновей Александр, который создал две театральные труппы. Первая давала представления в Костроме на русском языке. Вторая же находилась в Москве и играла на французском языке. Обе труппы пользовались большой популярностью у театральных знатоков. Одним из самых последних владельцев усадьбы был Николай Павлович Карцов. Вместе со своей женой они ещё задолго до отмены в России крепостного права освобождали крестьян от налогов, давали им вольную. Поощряли они в своём имении и занятия крестьян всяческими ремёслами: столярным делом, рукоделием для женщин. На территории усадьбы в то время были построены 2 двухэтажных каменных дома, а на основе уже существующего был заложен обновлённый, великолепный парк. После революции заброшенные усадьбы Костромской области стали использовать для общих нужд. И в усадьбе деревни Следово Судиславского района открылась и начала работать биологическая станция. В годы Великой Отечественной войны около 80 детей, вывезенных из осаждённого немцами Ленинграда, жили здесь и посещали местную школу. Как создавался ЭБЦ Следово С 1982 года здесь начал работать школьный лагерь, а чуть позже открыл свои двери биологический центр. Восьмидесятые годы 20 столетия стали временем возрождения былого великолепия усадьбы. Директором существующей здесь школы был Юрий Петрович Карвацкий, знаток и большой любитель природы. Вместе со своими соратниками и, конечно, учениками они взялись за, казалось бы, невыполнимую задачу: вернуть красоту жилым домам и возродить необыкновенный цветущий сад старинной усадьбы. Так возникла идея создания эколого-биологического центра «Следово» в Костромской области. Но от идеи до её воплощения в жизнь – огромный путь и тяжёлый труд многих людей. Первым шагом к этому стало основание нового фруктового сада — здесь посадили 200 яблонь. Позже были разбиты клумбы и оранжереи с прекрасными цветами — разные сорта роз, гладиолусов, ирисов, георгинов и других сказочно-прекрасных растений. В настоящее время, ежегодно здесь проводится Бал цветов, где можно не только полюбоваться на всё это цветущее очарование, но и чудесно провести время на свежем воздухе, участвуя в весёлых играх и конкурсах народного праздника. Что можно увидеть сейчас в ЭБЦ Следово Музей природы В главном доме усадьбы разместился Музей природы и кабинеты для детей, увлечённо занимающихся биологией, зоологией и экологией — ЭБЦ Следово. Существуют здесь также террариумный и аквариумный комплексы, собрание беспозвоночных животных насчитывает около тысячи видов. Здесь даже представлены насекомые, привезённые гостями из Африки. Поражает многообразие форм и размеров выставленных морских раковин и засушенный огромный лангуст. Помещения наполнены огромным количеством разных голосов птиц, живущих в клетках. Усадьба располагается на территории красивейшего леса, а заботливые руки человека смогли сделать его еще более уютным. Вдоль искусственно высаженных аллей деревьев выложены комфортные тропинки и установлены лавочки в тени деревьев. Лес очищен от всякого естественного мусора и здесь так приятно прогуляться в жаркий летний день. А еще в лесу мы услышали голос филина. Каково же было наше удивление, когда мы его смогли увидеть. Он обитал в небольшой клетке, которая была установлена в густой тени деревьев. А еще чуть позже (уже в другом месте парка) мы увидели еще нескольких обитателей живой природы. И если страусы моим племянникам показались обычными (их можно часто встретить в различных зоопарках), На лесной поляне разбит красивый цветочный парк. Старинный пруд.  Старый пруд очистили. Теперь здесь можно любоваться прекрасными кувшинками, водными лилиями и чудо-цветком: лотосом. А этот мистический цветок живёт только в чистой воде! Цветущий парк и сад камней Прогуливаясь по тропинкам парка, мы неожиданно попадаем в настоящую сказку: еще одно чудо ландшафтного дизайна. Причудливые дорожки выложены камнями, вокруг красуются цветочные клумбы. Через небольшие ручейки перекинуты выгнутые деревянные мостики. Вода собирается в живописных прудиках,где плавают разноцветные рыбки. Причем можно увидеть различные экземпляры: от мальков до более крупных рыб. Но оказалось, что в прудах плавают не только рыбки разных цветов и размеров, но и экзотика для данных мест — черепахи! А рядом находится импровизированный Сад камней. Памятные места Здесь в парке открыто место памяти и славы: В честь основателей имения специально привезён и установлен большой гранитный камень. На нём выбиты их имена и слова людской благодарности: «Славным сынам и дочерям государства Российского, роду Карцевых — Карцовых». На мраморных постаментах, стоящих чуть дальше, выбиты более 60 имён выпускников местной школы, которые не вернулись домой с фронтов Великой Отечественной и войны в Афганистане. https://otpusk-zdorovo.ru/kostroma-sledovo-usadba/ ---

Снегиревы | | |

|