Усадьбы

Усадьбы существующие, восстановленные, разрушенные

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

16 марта 2019 11:26 «Сказочный домик» или дом Бугрова История города Володарска 19-20 веков тесно связана с Бугровым Николаем Александровичем, известным нижегородским купцом-старообрядцем, хлебопромышленником и благотворителем. Кстати Володарск до 1920 года был поселком Сейма. Бугров Н.А. выменял расположенное здесь лесное имение А.А. Турчанинова на доходный дом в Нижнем Новгороде. С 60-х годов 19 века Бугров начинает в Володарске строительство собственных мельниц. Мельницы Бугрова имели паровые двигатели вместо водяного привода, что позволяло повысить их производительность. Мельницы обслуживала собственная бугровская флотилия из шести пароходов и нескольких десятков барж. Дело Бугрова росло и развивалось, а вместе с ним рос и город. Строились не только промышленные и административные здания но и общежития для рабочих и больница. Главная площадь современного Володарска целиком застроена зданиями бугровской эпохи. В бывших общежитиях для рабочих располагаются администрация района и Дом Культуры, а в бывшей мучной лавке и по сей день находятся магазины. Бугровская больница, хоть и имеет весьма плачевный вид, до сих пор служит поликлинникой и принимает больных. Рядом с промышленной зоной мукомольного завода на небольшом участке в окружении старых лип и лиственниц стоит дом Бугрова или «Сказочный домик» (так его называли местные жители). Дом построен в «русском стиле». В строительстве были использованы исконно русские материалы: дерево, пропильная резьба, узорочье, сложное завершение кровли придают зданию национальный колорит и ставят этот памятник в один ряд с лучшими столичными постройками эпохи эклектики. Дом Бугрова был построен первоначально для летнего проживания. Дата постройки точно не установлена. Архивных материалов по постройке и проектированию дома не обнаружено. Общим периодом возможного строительства дома является вторая половина 80-х – начало 90-х годов 19 века, в период наибольшей строительной деятельности Бугрова, как на мельнице, так и в Нижнем Новгороде. В 1883 году Н.А. Бугров стал единственным наследником всех капиталов династии. С 1885 года он начал модернизацию построенной А.П. Бугровым мельницы на Сейме. В 1890 году мельница была соединена колеей с железнодорожной станцией линии Москва – Нижний Новгород. В это же время, по-видимому, возведены и каменные склады вдоль железнодорожных путей. Николай Александрович не имел прямых наследников, и после его смерти в 1911 году его особняк в Володарске несколько лет пустовал. После революции в доме был устроен Дом пионеров. В результате сам особняк был сохранен, к сожалению были полностью утрачены интерьеры. Старинный паркет, печь, лестница — ничего не сохранилось, чудесные резные балкончики были разрушены, парк был уничтожен. Из посадок рядом с особняком сохранилась только небольшая часть липовой аллеи. В 2006 году реставрация дома Бугрова была включена в областную комплексную программу «Развитие культуры Нижегородской области на 2006-2010 годы». В настоящее время полностью восстановлен фасад здания (хотя при этом дом и превратился из строго-зеленого в «пряничный» желтый). Внутри восстановлена красивая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. На территории Нижегородской области нет ни одного подобного так хорошо сохранившегося здания. В 1989 году дом включен в «список объектов культурного наследия регионального значения». Сейчас в здании находится музей. Поскольку интерьеры дома не сохранились, экспозициями музея являются: «Комната Бугрова» (в которой представлены вещи Бугрова и «бугровской» эпохи, фотографии, предметы быта и мебель), а также «Стоянка первобытного человека» (в которой рассказывается о результатах раскопок на «Володарской стоянке»). https://prousadbi.ru/blog/dere...darsk.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

10 апреля 2019 19:33 30 мая 2020 9:00 Усадьба (Дом-музей) А. Ф. Можайского Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское (12 км от Вологды). Колыбель российской авиации Полеты не во сне, а наяву, морские путешествия, космические просторы и еще множество интересного ждет вас, если ваш путь будет лежать в село Можайское. Именно в этом тихом уголке нашей области спрятался от шумной городской суеты филиал Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника «Дом-музей А.Ф. Можайского». Деревянный, двухэтажный, в тени деревьев стоит дом. Когда-то он имел совсем другой вид, но время многое в нем изменило. История этого дома связана с именем известного инженера-авиаконструктора Александра Федоровича Можайского. Он жил и работал здесь с 1861 по 1868 годы. В те времена село это называлось по-другому – Котельниково. Здешняя усадьба досталась Можайскому как приданое за его женой Любовью Дмитриевной, дочерью надворного советника Д. И. Кузьмина. Будущие супруги встретились 6 января 1860 года на званом вечере у Кузьминых. Александру было 35 лет, Любе – 18. В течение года молодые люди общались и переписывались. Любочка была хороша собой и образованна, к ней многие сватались, даже один из ее учителей – композитор Рубинштейн; но она сделала свой выбор в пользу Александра Можайского. 5 ноября 1861 года молодые обвенчались в Вологде, в церкви св. Екатерины, откуда сразу уехали в Котельниково. Село, в котором предстояло жить молодым, приобрела в 1854 году мать Любови Дмитриевны, Елизавета Николаевна. Напротив подрастала роща, около дома были людской флигель, плодовый сад, амбар, погреба, конюшня, скотный двор. В доме располагались зал, гостиная, угловая, спальня, кабинет хозяина, девичья, прихожая, комнаты для детей... Сейчас, конечно, здесь все по-другому… но не будем забегать вперед. Здесь прошли счастливые для Можайских годы, о которых потом часто будет вспоминать глава семейства. После смерти жены в 1868 году Александр Федорович Можайский уезжает из поместья. Здесь остается его теща и двое сыновей – Николай и Александр. Позже, женившись, один из сыновей – Александр Александрович – становится полновластным хозяином дома. В это время надстраивается второй этаж, так как семья была многочисленной: Александр с женой и шестеро детей. В тяжелый для дворян период революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны Александр Александрович подписывает документы, в которых отказывается от владения усадьбой в пользу народа. Так он сохраняет дом – пусть не для себя, но для потомков, – а сам с семьей уезжает в Москву. Судьба дома складывается совсем не по-дворянски: здесь были и контора, и клуб, и склад, а в 1957 году дом превратился в коммунальную квартиру. Такая участь ждала большинство дворянских усадеб. В этом доме поселилось 50 семей. Остается только удивляться, как они все здесь разместились… В 1973 году, когда жильцы выехали, дом было решено отреставрировать. Конечно, восстановить все, что было утрачено за пятьдесят с лишним лет, оказалось невероятно трудно, но реставраторы сделали все возможное, и 4 ноября 1986 года в доме открылся музей. Первоначально он посвящался только жизни семьи Можайских. А затем экспозиция расширилась и получила название «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики». Хотя местные жители дом-музей по привычке называют музеем мореходов, ведь жизнь Александра Можайского связана с покорением не только воздушных, но и морских просторов. В далекие от нас 60-е годы XIX века в своем уютном кабинете, склонившись над чертежами, кандидат мирового посредника Грязовецкого уезда Александр Федорович Можайский даже не думал, что в будущем этот дом превратится в посвященный ему музей. Тогда он был увлечен идеями воздухоплавания и стремился принести пользу своему Отечеству. Теперь в этом доме витает дух тех времен. Это все благодаря тому, что предметы, которые вы увидите здесь, подлинные. Экспозиция «Жизнь и деятельность Александра Можайского, инженера-авиаконструктора Вологодской губернии», расположенная в пяти залах – а это весь второй этаж, – дает представление о нашем знаменитом земляке и о времени, в которое ему суждено было жить. Пройдя в гостиную, вы увидите мебель, которая принадлежала Можайским, но в начале 1918 года была продана с аукциона. Новые владельцы знали, откуда эти вещи, и берегли их, а затем передали в музей. Здесь и рояль, на котором Любочка играла Мендельсона, и ее платье, в котором она гуляла по этим залам. А фотографии и документы расскажут о свадьбе и семейной жизни Можайских. Украшающие стены силуэтные рисунки Елизаветы Бем, двоюродной сестры Любови Дмитриевны, создают атмосферу домашнего уюта и тепла. В рабочем кабинете Можайского – именно та обстановка, по которой в своих далеких плаваниях скучал Александр Федорович: рабочий стол и стол с чертежами воздухоплавательных аппаратов. Фотографии внуков Можайского – Димы и Любочки. Судьба последней, кстати, тоже связана с авиацией. Ее муж работал инженером на заводе Ильюшина. Во время Великой Отечественной завод эвакуировали за Урал, и ей, молодой журналистке, пришлось сменить профессию и трудиться у станка. В 1944 во время эпидемии умерло много работников завода. Эту участь разделили и внучка Можайского с мужем. Их похоронили в братской могиле… В следующем зале музея представлены документы, отражающая общественную деятельность Можайского, в том числе его участие в крестьянской реформе. Четвертый зал знакомит нас с петербургским периодом жизни Александра Федоровича, когда наш известный земляк серьезно увлекся идей полета в воздушном пространстве. Вот и две модели «воздухолетательных снарядов», как они именовались в то время, выполненные точно по чертежам мастера. Здесь же все документы на эти изобретения. Так, например, есть привилегия из Департамента торговли и мануфактуры от 3 ноября 1881, выданная капитану 1-го ранга Александру Можайскому на воздухолетательный снаряд. И последний зал – это мир Востока и морских путешествий Можайского. Заграничные пейзажи, нарисованные самим Александром Федоровичем, подарки, привезенные из экспедиции в Японию, куда он отправился на фрегате «Диана» по долгу службы. В этом путешествии мореплаватели пробыли девять месяцев, успели пережить крушение, построить новое судно «Хеду» и подружиться с японцами. Если перешагнуть из XIX века в XX, или проще – спуститься со второго этажа музея на первый, – то можно многое узнать о продолжателях дела Можайского: конструкторах, летчиках, космонавтах, которыми славится Вологодчина. С этим золотым фондом вас познакомят на обзорной экскурсии «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики». Если захотите, для вас проведут экскурсии «Творческое наследие инженера-авиаконструктора С. В. Ильюшина» и «Подвиг летчика-космонавта П. И. Беляева». Для того чтобы почувствовать себя космонавтом, можно испробовать, как функционируют «космические» молоток и ножницы… Правда, будет не хватать ощущения невесомости, но это не беда. В музее вы сможете найти и специальное питание – то, что ели космонавты в своих полетах за пределами земной атмосферы. Только вот попробовать эту пищу вам не дадут: она изготовлена в 70-е годы прошлого столетия! Хотя, судя по отзывам космонавтов, эта еда гораздо вкуснее современной. Поверим им на слово. А вот чтобы стать на время летчиком, вам можно просто сесть в специальное кресло и даже запечатлеть этот миг на фотоаппарат. Гуляя по уютным залам музея, вы найдете много интересного. Это модели самолетов Сергея Ильюшина и космических кораблей; останки военных самолетов, как русских, так и немецких, сбитых на территории нашей области во время Великой Отечественной войны; личные вещи космонавта Беляева. На картах и фотографиях – история авиации Вологодчины. Кроме того, вашему вниманию предлагаются фотоэкспозиции, посвященные жизни Павла Беляева и Сергея Ильюшина. Каждый из них прославился в своей области. Павел Иванович был десятым советским космонавтом; за успешное осуществление полета ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А С. В. Ильюшин возглавлял Опытное конструкторское бюро при авиазаводе им. Р. В. Менжинского, стал создателем более 120 типов самолетов. На картинах вологодского художника Владимира Петухова вы увидите город Коктебель, где совершил свои первые полеты Сергей Владимирович. Автор: Ирина Сорокина http://cultinfo.ru/museums/reg...yskiy.php  http://cultinfo.ru/upload/medialibrary/647/mus_mozh1.jpg http://cultinfo.ru/upload/medialibrary/647/mus_mozh1.jpg ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

12 апреля 2019 17:56 15 августа 2020 16:00 Усадьба (имение) Нежгостицы. Первые сведения о д. Нежгостицы встречаются в Писцовой книге Шелонской пятины 1504–1505 гг. в форме «Нежгостищи». Деревня относилась к Петровскому погосту (совр. д. Петровская Горка) и принадлежала помещикам, братьям Борису и Ивану Еремеевым. Название деревни происходит от личного новгородского имени Нежгость, встречается в различном написании: Нежговицы, Нежгоецы и т. д. На 1780-е гг. Нежгостицы принадлежали помещикам Зелениным и Сукиным. История Нежгостиц обстоятельно изложена в книге Н. В. Мурашовой и Л. П. Мыслиной о дворянских усадьбах Санкт-Петербургской губ. (Лужский р-н). Остается лишь дополнить ее данные в соответствии с нашей темой, а также сведениями о причастных к ней лицам. В конце XVIII в. деревня Нежгостицы переходит в собственность гвардии сержанта А. Я. Сукина, унаследовавшего после смерти отца и братьев обширное имение, включающее полностью или частично около двух десятков сел и деревень на территории современного Лужского р-на. Можно сказать, что Александр Яковлевич Сукин (1765–1837) первым из здешних помещиков сумел использовать достоинства береговых ландшафтов Череменецкого оз. для создания настоящего архитектурно-паркового ансамбля, полностью соответствующего этому высокому понятию. Среди скромных, патриархального вида окрестных усадеб нежговицкий ансамбль выделялся размахом архитектурной композиции поставленных в линию двухэтажного дворцового здания и его фланкирующих флигелей. Шестиколонные портики на цокольных основаниях охватывали всю высоту главного и озерного фасадов усадебного дворца, вид на который открывался непосредственно от усадебных ворот, в перспективе въездной аллеи. Въездная и ведущая от дворца к озеру протяженная парковая аллея-просека составляли главную планировочную ось усадебного ансамбля. Его архитектурная часть размещалась вдоль края плато, от которого по крутому склону и далее по пологой площадке берега протянулись парковые пространства. Регулярная часть сменялась ландшафтной, сосновый лесопарк – посадками лиственных деревьев, светлые участки – затененными, где свет с трудом просачивался сквозь кроны, узкие тропинки – широкими раскрытиями на озеро, просторы лугов, р. Быстрицу. К началу работ по устройству усадьбы в Нежгостицах А. Я. Сукин давно уже не ходил в сержантском звании. Генерал от инфантерии, участник боевых сражений, в одном из которых он потерял ногу, впоследствии становится генерал-адъютантом, сенатором, членом Государственного совета. В русской истории А. Я. Сукин в основном известен как комендант Петропавловской крепости во время ареста и следственного дела декабристов. Именно ему приходилось принимать арестованных и размещать их по казематам крепости, вести надзор за их содержанием. В комендантском доме проводились допросы узников, Сукин был включен и в состав Верховного уголовного суда над ними. Заключенные воспринимали его по-разному. Одним, как, например, В. И. Штейнгелю, он казался монстром на деревянной ноге, «самым черствым человеком», стук «деревяшки» которого в коридорах крепостной тюрьмы навевал арестованным самые мрачные мысли. Но большинство отзывалось о своем страже более доброжелательно. Об этом свидетельствует эпизод из записок С. П. Трубецкого, связанный с его отправкой в Сибирь. Трубецкой пишет: «Камердинер Сукина провел меня в кабинет своего господина, который сказал мне, что хочет проститься со мною, отдал поклон от Маврина и сказал мне, что я найду в Пелле (первая станция по дороге в Сибирь через Кострому, ныне пос. Отрадное в Кировском р-не Ленинградской области. – А. Н., О. Н.) жену мою, которая туда уже отправилась, что в крепости он не мог мне дать с нею другого свидания». Неукоснительно выполняя служебные обязанности, А. Я. Сукин как человек вполне мог относиться к своим «подопечным» с определенным сочувствием. Могила А. Я. Сукина находится на Комендантском кладбище Петропавловской крепости. Упомянутый Трубецким Маврин – это женившийся в 1824 г. на дочери А. Я. Сукина, Анне Александровне, Семен Филиппович Маврин, впоследствии действительный тайный советник. А. Я. Сукин в 1827 г. устроил в одном из флигелей усадебного дворца домовую церковь, освященную во имя своего небесного покровителя Св. блгв. великого князя Александра Невского. По этой дате можно судить, что основное время создания Нежгостицкого ансамбля приходится на 1820-е гг. В 1860 г. Анна Александровна Маврина подарила Нежгостицы своей дочери Александре Семеновне. С начала крестьянской реформы 1861 г. новая владелица усадьбы решила освободить ее от соседства с крестьянскими дворами, переселив крестьян с. Нежгостицы на другое место. Подобные мероприятия предусматривались уставными положениями пореформенных отношений помещиков с бывшими крепостными. Другое дело, что в ряде случаев крестьянские дворы переносились на земли, явно не пригодные для расселения, что вызывало естественное возмущение крестьян, вплоть до открытого бунта, как это случилось, например, в имении Солнцев Берег, расположенном через озеро от Нежгостиц. В самих Нежгостицах крестьянское переселение произошло достаточно мирно. Переселение крестьян дало возможность расширить и частично реконструировать усадьбу. Очевидно, в это же время состоялось поновление и переосвящение усадебной церкви во имя Спаса Всемилостивейшего. Анна Семеновна Маврина в 1848 г. вышла замуж за Бориса Григорьевича Глинку, благодаря чему бывшая усадьба может быть включена в число пушкинских мест района. Сам поэт вряд ли бывал в Нежгостицах, зато Б. Г. Глинка входил в число близких поэту лиц. Более того, история Красного Вала имеет непосредственное отношение и к декабристской теме. Мать Б. Г. Глинки – Устинья Карловна Кюхельбекер (1784–1871), родная сестра лицейского друга А. С. Пушкина – Вильгельма Кюхельбекера, знаменитого «Кюхли», поэта и декабриста. Замечательным человеком был и ее супруг – Григорий Андреевич Глинка (1776–1818), который, оставив военную карьеру ради занятия наукой, стал профессором университета в Дерпте (изначально – Юрьев; ныне – г. Тарту в Эстонии). Его научным интересом стало славянское язычество, которому он посвятил интереснейший труд: «Религия древних славян» (1804 г.), и сегодня не утративший своего значения. Г. А. Глинка стал первым в России профессором дворянского происхождения и был приглашен воспитателем великих князей Николая (будущего императора Николая I) и Михаила Павловичей. Борис Григорьевич Глинка (1810–1895) сначала воспитывался в Благородном пансионе при Петербургском университете, где преподавал его дядя —В. К. Кюхельбекер и учился брат А. С. Пушкина Лев. Сам поэт часто посещал пансион с целью навестить брата и встретиться с Кюхлей. Тогда-то и был представлен ему юный Б. Г. Глинка. В 1828 г. Б. Г. Глинка окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, начав свою карьеру военного и дипломата. Участвовал в Русско-турецкой (1828–1829 гг.), Польской (1831 г.) и Венгерской (1849 г.) кампаниях, дослужился до генерал-адъютанта, стал членом Военного совета. Ему принадлежит ряд сочинений исторического характера. Мы же сделаем акцент на том, что именно Б. Г. Глинка в 1830-е гг. служил посредником между А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером, изыскивая возможность издания сочинений последнего. Ввиду того, что род Мавриных пресекся по мужской линии, Б. Г. Глинке и старшему из его потомков в 1865 г. было дозволено носить двойную фамилию: Глинка-Маврин. Для тех, кто интересуется пушкинской темой, Нежгостицы могут быть интересны тем, что их многократно посещал лицейский соученик Пушкина барон Модест Корф. Тому свидетельство – его «Дневник». Корф был дружен с женатым на хозяйке Нежгостиц вышеупомянутым Семеном Филипповичем Мавриным, которого считал своим благодетелем. Декабристскую тему в истории Красного Вала усиливает факт длительного проживания в Нежгостицах дяди Б. Г. Глинки-Маврина – Владимира Андреевича Глинки (1790–1862). Участник войн с Наполеоном 1806–1807, 1812–1814 гг., войны против турок 1828–1829 гг., он после ранения в Польской кампании 1831 г. был назначен в звании генерала от артиллерии главным начальником уральских горных заводов, становится сенатором (с 1856 г.) и членом Верховного совета (в 1857 г.). Выразительно рассказала о В. А. Глинке сотрудник Лужского краеведческого музея И. Скафенко: «Генеральская выправка, высокий рост придавали ему диктаторский вид. Диктатором он и был: прямой и грозный человек, справедливый и жестокий, милостивый и вспыльчивый… Глинка любого управляющего мог отдать под суд за злоупотребления. В памяти же мастеровых людей о царском наместнике – администраторе слагались легенды. Он был для крепостного горнозаводского населения настоящим защитником… В спорах между чиновниками и рабочими наместник всегда вникал во все жалобы, часто решая дела в пользу мастеровых людей. Такое поведение вполне логично для близкого товарища декабристам». В. А. Глинка, чем мог, помогал декабристам, находившимся на поселении в Сибири. Это объясняется не только его родством с некоторыми из них, в первую очередь с В. К. Кюхельбекером и своим двоюродным братом, поэтом-декабристом героем 1812 г. Ф. Н. Глинкой, но и тем, что он сам одно время был участником декабристского общества – Союза благоденствия. После смерти Кюхельбекера его рожденные в Сибири дети воспитывались в доме В. А. Глинки. Он способствовал негласной переписке декабристов через свою племянницу, сестру Б. Г. Глинки – Наталью Григорьевну. Именно ее письма к декабристам, проживавшим в г. Тобольске и соседнем Ялуторовске, позволили историкам считать В. А. Глинку близким другом таких видных деятелей декабристских обществ как И. И. Пущин, М. И. Муравьев-Апостол, братья Басаргины, И. Д. Якушкин и др. В этих письмах В. А. Глинка упоминался под псевдонимом «дядюшка». Неоднократно «дядюшка», иногда вместе с племянницей, навещал опальных друзей, поддерживая с ними дружеские отношения на протяжении всего своего почти 30-летнего пребывания на Урале. В. А. Глинка был лично знаком с А. С. Пушкиным. В письмах 1822 г. он сообщал Кюхельбекеру: «…к г. Пушкину можете писать через меня, только поторопитесь, я наверно увижу его в Киеве во время контрактов». А. С. Пушкин в то время находился в своей южной ссылке. Выйдя в отставку в 1860 г., В. А. Глинка постоянно проживал в Нежгостицах, усадьбе своего племянника. Он был похоронен на кладбище Череменецкого монастыря. Могила утрачена. Еще при жизни Б. Г. Глинки-Маврина в Нежгостицах дважды отдыхал летом с семьей выдающийся русский композитор Н. А. Римский-Корсаков. Тогда, в период расцвета дачной привлекательности лужских окрестностей, многие помещики специально строили в своих усадьбах дачные флигели. В Нежгостицах выбор композитора пал на так называемую «Красную дачу». Это был двухэтажный каменный дом с мезонином, стоявший на холме среди соснового леса на берегу Череменецкого оз. Сейчас от нее практически ничего не осталось. Первый раз Н. А. Римский-Корсаков отдыхал в Нежгостицах в 1888 г., работая над сюитой «Шехерезада» и другими произведениями. На следующий год он снова поселяется здесь и работает над оперой «Млада». «Римлянин засел в глуши, за Лугой, на даче, ни с кем не видался, никуда не выходил, не ездил», – писал об этом В. В. Стасов. В последующие годы Н. А. Римский-Корсаков дорабатывал здесь оперу «Псковитянка», написал книгу о Рихарде Вагнере. «Лето 1892 года провел со всем семейством безвыездно в Нежговицах», – сообщал сам композитор. В 1893 г. имение Нежгостицы вместе с роскошной усадьбой, получившей название мыза «Вал», переходит к сыну Б. Г. Глинки-Маврина – Николаю Борисовичу, полковнику, вышедшему в отставку в 1895 г. в связи со смертью отца. Он довольно безалаберно относился к делам имения и, постоянно нуждаясь в деньгах для погашения карточных долгов, довел Нежгостицы до принудительного выставления на торги. Имеющиеся фотографии достаточно ярко передают характер отношения Глинки-Маврина-младшего к наследственной вотчине. Он превратил усадебную жизнь в какое-то непрерывное костюмированное действие, обряжая лакеев в старинные ливреи, лесничих – в древнерусские одежды, обзаведясь черкесами в национальных нарядах. В 1904 г. имение Вал-Нежгостицы продано с торгов. Затем оно трижды меняло хозяев, распродавалось по частям. Северную часть имения в 1914–1915 гг. выкупил инженер и финансист Г. А. Львов, положив начало истории замечательной своей красотой лужской здравницы «Боровое». За белую окраску парадных ворот усадьбу Вал-Нежгостицы прозвали «Белым Валом». В 1925 г. здесь был организован один из первых санаториев в Ленинградской области – «Красный Вал», где обслуживалось до 600 отдыхающих одновременно. Его замечательный ансамбль, безусловный памятник архитектурно-паркового искусства, погиб в годы войны. Фашистские захватчики превратили санаторий в концентрационный лагерь. «В корпусах „Красного Вала“ размещалась комендатура… В северной части парка захоронены советские воины, попавшие в плен и погибшие от рук гитлеровских палачей. При отступлении фашисты разрушили здания „Красного Вала“» (В. И. Зерцалов). По окончании войны санаторий был возрожден, правда, без восстановления архитектурного ансамбля нежгостицкой усадьбы. Что же касается домовой церкви в усадьбе Глинок-Мавриных, то ее размещение в одном из боковых флигелей усадебного особняка указывается в описи 1904 г. По-видимому, церковное помещение, но уже используемое по иному назначению, пребывало в относительной сохранности до варварского уничтожения усадьбы при немецком отступлении. Авторы: Ольга Набокина, Носков Александр Из книги "Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района" https://iknigi.net/avtor-olga-...ge-11.html

Усадьба Нежгостицы Площадь 120 га. Под охраной не состоит.От большой усадьбы практически ничего не осталось — только сильно перестроенные флигеля и служебные постройки, приспособленные под нужды санатория «Красный вал» в 1930-е годы. Устроил усадьбу Александр Сукин, потомок знаменитых бояр Сукиных, родичей Александра Невского. Расположенная на участке между изгибом реки Быстрицы и Череменцким озером, она включала в себя и пейзажный парк с родниками и оврагами, и партер с фонтаном, и множество построек, среди которых и двухэтажный барский дом. Это был почти дворец — деревянный, но очень красивый, с колоннами, хорошего классического образца. К сожалению, во время войны все деревянные постройки, включая господский дом, сгорели. http://regionavtica.ru/travell...sticy.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

9 июня 2019 16:32 Усадьба князя Чегодаева Село Островское, Княгининского района возникло в начале 18 века. Название, возможно, произошло от слова «остров», встречающегося у тверичей как возвышенность, холм, вообще – место, отличное от окружающего пейзажа. Расцвет Островского приходится на первую половину XIX века, когда село вместе с землёй и крестьянами было перепродано князьям Чегодаевым. В книге «Список дворянских родов», внесённых в дворянскую родословную книгу Нижегородской губернии и утверждённых в дворянском достоинстве» род князей Чегодаевых числится в составе древних благородных дворянских родов. Чегодаевы были крупными помещиками. Они обустроили в селе Островское хорошее передовое поместье, а позднее создали сообща целую волость из 2-х сёл и 17 деревень, избирались в земскую управу. При организации Княгининского уезда в 1779 году первым предводителем Княгининского уезда был секунд-майор князь Чегодаев. В последнем уездном съезде перед революцией (это было высшее административное учреждение уезда) из 21 члена съезда трое — князья Чегодаевы, один из них — земский начальник. Из этого можно сделать вывод, какую значительную роль они играли в Княгининском уезде. Эммануил Александрович Чегодаев был своеобразным и по-своему незаурядным человеком. Известный нижегородский краевед Дмитрий Смирнов посвятил ему небольшую главу в своей книге «Картинки нижегородского быта XIX века», назвав ее «Помещик — прожектер»: «Своеобразную славу приобрел аристократ — «изобретатель» князь Чегодаев. Построил 2 церкви в селе, две школы- в с Островское и в д. Домашняя. В самом селе Островском имелись две кузницы, солодовенный завод.  https://shubino-video.ru/wp-co...ovskoe.jpg https://shubino-video.ru/wp-co...ovskoe.jpgВ селе действовало несколько ветряных мельниц. После революции в барском доме размещался комитет бедноты, но спустя некоторое время дом сгорел, и селяне растащили каменную часть барской усадьбы, для постройки своих домов. На месте барского дома сейчас находится школа. Парк усадьбы Чегодаевых в Островском это единственное, что сохранилось от великолепной усадьбы Чегодаева. Парк уже не хранит былой красоты и лишь название говорит о прошлом величии. В парке были ореховая роща, аллея из белых и красных роз, плодовые сады Чегодаевых с теплицами,где можно было угоститься вкусными мандаринами и апельсинами. Между садом и парком была площадка, где выращивалась земляника. Имелось большое озеро, в котором водились разные виды рыб. Умер Чегодаев перед революцией. (Бесшапкин А.Н. От Починка до Волости) Источник: https://shubino-video.ru/2017/...hegodaeva/ ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

18 июня 2019 23:12 Замок в Свислочи Свiслацкi замок! Свислочские руины - как раз из того разряда архитектурных памятников, которые делает привлекательными не их историческая ценность, а великолепные виды и прекрасная природа. Не столь существенным стимулом попасть в Свислочь было стремление узнать, остатки это замка, или все же руины обычных хозяйственных построек, сколько хотелось попросту посидеть солнечным летним вечером на обрыве над рекой, в месте, которое дышит былой роскошью и величием, и насладиться невероятным природным волшебством белорусского глубинки. Письменные источники утверждают, что мощный замок появился на высоком полуострове около устья реки Свислочь в сегодняшней одноименной деревне, что находится в Могилевской области, уже в первой половине XI века. Строительство укрепленного форпоста в Свислочи связывают с появлением здесь князя Глеба Всеславовича Минского, который стремился закрепить свои позиции на границе с Киевской Русью. Историки утверждают, что Свислочский замок был деревянным. Вокруг замка шел глубокий ров, который достигал в ширину 20-22 метров. В разрыве двухметровых валов с рассыпчатого песка находился въезд в городище. Это был настоящий хорошо укрепленный оборонный пункт. Замок стал центром Свислочского княжества, в которое входили нынешние Червенский, Кличевский, Кировский, Бобруйский, Глусский, Стародорожский и Пуховичский районы. В 1350-е годы после смерти последнего Свислочского князя Семена княжество перешло в руки великого князя Литовского. Приблизительно в 1358 году княжество было разделено на части, и Свислочь стала центром одноименной волости. В конце XVI века Свислочской волостью и, соответственно, замком стал обладать пан Михаил Гарабурда; приблизительно с 1630-х годов прослеживается совместное владение Свислочью родов Гарабурда и Радзивиллов. В конце концов с течением времени замок потерял свое оборонное значение и превратился в обычный феодальный двор, который совсем не был приспособлен к обороне. Это доказала война Речи Посполитой с Московским княжеством в 1654-1667 годах. Замок без сложностей захватили казаки, разграбили его, а потом сожгли. Сегодня от некогда мощного укрепления остались только остатки земляных валов и рва. Руины каменного здания, которые воспринимаются как часть замкового комплекса, на самом деле датируются XIX веком и являются остатками хозяйственной постройки, принадлежащей помещикам Незабытовских. Из статьи местного краевед Н. Л. Сакавай: «На месте замка в XVIII в. было начато строительство. Это строение выполняло определенные хозяйственные функции в усадьбе Незабытовских. В последующие времена в этом здании была синагога, находилась школа. Здесь выпекали хлеб, изготавливали разнообразную продукцию. Это было место, где в 80-е гг. располагалась служба ДРСУ № 199 г. Осиповичи. А в 1999 году здесь планировалось возведение новой церкви ... Сегодня это место паломничества людей со многих регионов Беларуси. Их манит и красоту окрестностей, и историческое прошлое. В этих стенах Режиссер Виктор Туров снимал фильм "Черный аист" ( "Беларусьфильм", 1993 г.), посвященный теме Чернобыля. На городище проводились съемки детского приключенческого фильма Г. Четверикова "Три талера" ».  автор: Настя Quende https://poshyk.info/svislacki-zamak/ ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

30 июня 2019 21:51 15 августа 2020 22:39 Ружанский замок. В замечательном колье замков Беларуси Ружанский дворец является особенной драгоценностью. Впервые рассказ об этом небольшом городке Белоруссии — Ружаны встречается в старых исторических летописях уже в 15 веке. В те очень далёкие времена на проводимых здесь торговых базарчиках большой популярностью пользовались чудесные ковры и разнообразное сукно, изящные предметы из керамики и прекрасно расписанные пояса, изготовленные в имении, принадлежащем роду Тышкевичей. В 1598 году великий политический деятель, канцлер и один из богатейших людей страны — Великого Княжества Литовского — Лев Сапега — купил эти земли и развернул тут грандиозное строительство. Родился будущий магнат в 1557 году. Его древний, именитый род имел свой герб «Лис». Существует такая легенда возникновения герба. После победы над ятвягами Казимир Восстановитель в 1508 году подарил рыцарю новый знак мужества — герб со стрелой — напоминание о том событии, когда Сапега с отрядом, окружённый врагами, вызвал подмогу, выстрелив вверх горящей стрелой. Знак заметили, помощь быстро подошла. И рыцарь спас самого себя и людей своего отряда от гибели. Горящая стрела и родовой знак воина преобразовались в красивый герб с названием «Лис». Начальное воспитание Лев Сапега получил в Несвиже, в имении знаменитого Николая Радзивилла Чёрного, по настоянию которого поступил затем на учёбу в университет Лейпцига. Первое время работал он в канцелярии своего отца простым писарем. Позже, благодаря светским связям Радзивиллов, служил писарем у самого короля Стефана Батория. Дипломатические таланты Сапеги не вызывали сомнения, и король послал его в Московию для подтверждения мирного договора с Иваном Грозным. Но не суждено было состояться этой знаменательной встрече: пока молодой человек ехал в российскую столицу, Иван Грозный умер, и к власти пришёл его сын Фёдор Иванович. Но несмотря на такую неожиданную смену правления, Сапеге удалось не только добиться продления мирного договора, но и вызволить из плена около 900 человек — своих соотечественников. Для молодого, не слишком опытного молодого посла это был просто ошеломляющий успех. И по возвращении на родную землю его назначают подканцлером Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Лев Сапега первым предложил и разработал разделение управленческой власти на судебную, законодательную и власть исполнительную. Он является одним из главных авторов собрания законов в ВКЛ — Статута 1588 года. Об утверждении этого Статута рассказывают такую интересную историю. В тот год умер Стефан Баторий — король Речи Посполитой. Трон хотели занять королевич Швеции Сигизмунд Ваза и эрцгерцог из Австрии Максимельян. И тут Сапега, мотивируя это желанием объединить 3 страны, неожиданно для всех предложил короновать сына Ивана Грозного. Поляки были категорически против этого. Тогда подканцлер сделал, в принципе, беспроигрышный ход: зная о том, что к его мнению прислушиваются многие, он дал понять, что если коронационный сейм без проволочек примет предложенный им Статут, то он не станет особо ратовать за сына русского царя. Так был утверждён новый знаменитый документ — по сути, это и была первая в Европе Конституция. За собственные деньги Лев Сапега издал первые 4 тысячи экземпляров Статута, который впоследствии не один раз переиздавался и был переведён на русский и польский языки. Кроме этого, Сапега участвовал в написании Главного Трибунала — кодекса законов Великого Литовского Княжества, по которому преступникам назначали наказание. Уже через год подканцлер стал Великим канцлером Великого Княжества Литовского и самым богатым, после короля, человеком своей страны. Лев Сапега был весьма скромной личностью. Любил картины, чтение — в его обширной библиотеке хранилось более 3 000 книг. А ещё он очень любил порыбачить в тишине. Дважды был женат, было у него 5 детей, но внуков-мальчиков не было. И его род на детях прервался. Говорят, что был случай, когда по приказу канцлера казнили женщину. И перед своей смертью она в гневе прокляла его. В возрасте 42 лет Лев женился на шестнадцатилетней девушке из великого рода Радзивиллов. За время совместной счастливой жизни у них родились 3 мальчика и одна девочка. В 17 веке замок в Ружанах имел важное политическое значение — здесь принимали королей и послов соседних государств, решались государственные задачи и вопросы первостепенной важности Легенда гласит, что между двумя замками — в Коссово и в Ружанах — есть тайный подземный ход. Это вполне вероятно, но такой факт широким народным массам не разглашается. Многие исторические сведения подтверждают версию о том, что в Ружанском дворце не раз строили планы по захвату власти в Москве. Канцлер ВКЛ в Смутное время поддерживал Лжедмитрия. В Ружанах какое-то время жил беглый монах Григорий Отрепьев, который позже называл себя русским царём. А в своём имении в Слониме Сапега воспитал Лжеивашку, который как будто бы являлся сыном Лжедмитрия 2. К своим 70 годам Лев Сапега достиг наивысшего поста в своём Отечестве — он стал Великим гетманом, главнокомандующим армией и военным Министром. Он мог самостоятельно принимать важные государственные решения, не советуясь ни с польским королём, ни с Великим Князем литовским. Умер Лев Сапега, когда ему было 76 лет. Его прах захоронен в Вильно, в костёле Святого Михаила — справа от алтаря храма ему установлен памятник из разноцветного мрамора. После смерти родоначальника замок перешёл во владение его старшему сыну, который скончался всего через два года. Дальше замком владеет Казимир Лев Сапега — очень образованный человек, он знал 8 иностранных языков. Есть многочисленные исторические сведения о том, что в Ружанском замке его гостями были король Польши Владислав-4 Ваза с женой Цицилией Ренатой Австрийской. Им как особо почётным гостям даже было предложено отпить из хрустального трёхлитрового кубка «Иван» — фамильной ценности семьи Сапегов. Кубок был сделан из цельного куска хрусталя, но к великому сожалению, эта реликвия к настоящему времени утеряна. Интересный факт — на время пребывания в замке столь важных гостей всех местных жителей вывезли за город, чтобы в их домах временно жили королевские слуги. После Казимира наследником Ружан становится Павел Ян Сапега. Этот военный человек приехал в Ружанский замок только уже в преклонном возрасте и перед самой смертью завещал все замковые орудия переплавить и сделать колокола для выбранного им костёла святого Казимира в Вильне. Сын его Казимир вёл непрерывные междоусобные войны за власть с соседями — Радзивиллами, Вишневецкими и Огинскими. Но кланы объединились и полностью разгромили армию Казимира, город разграбили, а замок сожгли. С каждым новым хозяином замок кардинально меняет свой облик — его или до основания разрушают, или перестраивают до неузнаваемости. Следующий из потомков Сапег — Александр Михаил — основательно взялся за дело восстановления своего родового дома и реконструкцию его в роскошный дворец. Внутренний двор окружили высокими колоннами, а въезд украсили брамой с флигелями. Автор: Пенькова Наталья https://otpusk-zdorovo.ru/bela...-ruzhanah/В 1770-е годы владелец Ружан канцлер Александр Сапега вновь отстроил резиденцию. Благодаря саксонскому архитектору Яну Самуэлю Беккеру неприступный замок превратился в утонченный дворец с садами, парками, оранжереями. Сочетая сразу два архитектурных стиля – барокко и классицизм – по красоте он не уступал знаменитому Версалю. Восстановительные работы завершились в 1786 году. https://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/ruzhany-palaceВо дворце была собрана богатая библиотека, великолепная картинная галерея состояла из полотен знаменитых художников, а на манеже гарцевали статные арабские скакуны. Жена Александра — Магдалена Агнежка — очень любила театр, и влюблённый муж организовал в замке свою придворную труппу. В неё входили 60 актёров и 40 музыкантов. Здание самого придворного театра было спланировано очень искусно для того времени. За один только спектакль можно было три раза полностью обновить декорации сцены. Зал для зрителей был двухъярусным. На 1 ярусе находилось 14 отдельных лож, а на втором — 15. Роскошная ложа для короля была посередине на верхнем ярусе. Некоторые постановки проводились на французском языке. Постановки Ружанских актёров видели жители Петербурга и Варшавы. После неудачного участия в восстании 1831 года следующего хозяина, замок конфисковали в пользу России. Здесь был оборудован цех кафельного производства, суконная мануфактура, работала аптека. В здании бывшего театра производили сукно. Но по недосмотру рабочих сильный пожар полностью уничтожил замок — только лишь каркас из кирпичей и остался. В боевые годы Второй мировой немцы организовали здесь пошив солдатских шинелей. Время шло, замок постепенно разрушался и временем, и людьми.  Возрождение утраченных ценностей Но с 2008 года в старинном Ружанском замке проводятся работы по возрождению роскошного дворца из руин. Уже удалось воссоздать центральные въездные ворота с флигелями. И сегодня исторический и архитектурный памятник, ещё не полностью, но уже принимает гостей. В будущем планируется заново отстроить Восточный корпус, где когда-то размещался великолепный театр, воссоздать прекрасный конный манеж. На территории замкового ансамбля планируется открыть комфортабельную гостиницу, уютный ресторан с вкусными национальными блюдами. Конечно, было бы здорово приехать в Ружаны через несколько лет, чтобы увидеть на этом месте воссозданную красоту, как это произошло с другими замками Беларуси. А пока есть возможность прогуляться по руинам и постараться представить, как и что здесь было всего 100 лет назад! Несмотря на полную разруху, еще кое-где можно угадать красивые своды входных дверей, угадываются колонны, даже можно встретить сохранившиеся орнаменты. Своды дворцовых комнат засыпаны вековым слоем земли. И ты понимаешь, что раньше это был не первый этаж как сейчас. Конечно же. интересно полазить по старинным развалинам, хоть это и небезопасно. На всякий случай об этом даже висит предупреждение перед входом. Но разве такая табличка может отпугнуть местных мальчишек, которые излазили эти руины уже вдоль и поперек. Что ж, будем надеяться, что былая роскошь рода Сапегов будет со временем восстановлена. И зияющие дыры окон вновь начнут светиться мягким светом уже электрического освещения. Музей ружанского дворца. В недавно восстановленном здании ружанского дворца сейчас работает музей. Его экспозиция располагается в 2-х флигелях, расположенных по обе стороны от центрального входа. Только если хотите попасть внутрь обязательно планируйте свой приезд с учетом графика работы музея. Для меня было полной неожиданностью, что здесь может быть обеденный перерыв, во время которого я так неудачно здесь оказалась. Внутри достаточно скромная, но интересная экспозиция. Представлены найденные при раскопках древние предметы, несколько обнаруженных кладов с монетами 17-18 веков. Интересно посмотреть на остатки древнего фундамента, который был открыт в этом месте. а также на другие предметы того времени, которые были обнаружены в Ружанах или же привезены сюда из других замков Беларуси. Ружанский дворец находится в городе Ружаны, Брестской области в Беларуси. Если ехать из Минска по главной трассе М1, то где-то через 200 км будет поворот на Ивацевичи. Через 40 км, проехав город Косово, Вы окажетесь в Ружанах. Замок будет находиться справа от дороги, по которой въезжаете в город. Автор: Пенькова Наталья https://otpusk-zdorovo.ru/bela...-ruzhanah/ https://www.belarus.by/dadvimages/001310_690143.jpg https://www.belarus.by/dadvimages/001310_690143.jpg ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

2 июля 2019 23:01 1 февраля 2021 20:51 Лидский замок Гедимина – уникальный памятник оборонительного зодчества. Его видно издалека. На своем веку эта крепость пережила — с разными результатами — несколько осад: в 1384 году ее захватили крестоносцы, в 1392 году взял Витовт, подкрепленный отрядами своих тогдашних союзников, английских и немецких рыцарей; затем в течение нескольких веков она успешно выдерживала осады, вплоть до 1659 года, когда ее взяли штурмом московские отряды. Во время Северной войны шведы взорвали две башни замка, а последнее настоящее сражение он увидел в 1794 году, когда в нем повстанцы Тадеуша Костюшки бились с русскими войсками. К началу XX столетия замок выглядел живописной руиной. К такому состоянию его привели не только «дела минувших дней», но и вполне современные события. Так, когда в 1891 году пожар уничтожил изрядную часть Лиды, городские власти, дабы ускорить восстановление города, благословили начать разбор замковых стен, сложенных частью из бутового камня, частью из кирпича. В итоге ничего не осталось от юго-западной башни и мало что — от западной стены. В межвоенной Польше замок служил одним из мест гуляний горожан: здесь останавливались странствующие циркачи, а зимой заливали каток. В советскую эпоху на территории крепости действовал стадион, и только в 1982 году остатки Гедиминовых стен были полностью законсервированы. К настоящему времени замок почти полностью восстановлен; предполагается разместить здесь музей. В XIV столетии белорусские территории подвергались массовому нашествию полчищ крестоносцев, Ливонский и Тевтонский рыцарские ордена фанатично и последовательно не ослабляя натиска пытались перекрестить наших предков в свою веру. Для обороны земель Княжества Литовского от крестоносцев, в состав которого входили земли белорусов, начал создаваться комплекс оборонительных замков и сооружений из природного камня и кирпича, названный историками «Каменным поясом». Помимо Лидского замка к «Каменному поясу» относились замки в Новогрудке, Крево, Тракае, Медники. На территории средневековой Беларуси насчитывалось более 150 замков и укреплений из камня, за что белорусские земли гордо носили звание «Земля замков». Лидский замок первый каменный замок на территории ВКЛ в городке Лида заложил князь Гедемин в 1323 году. Строительство твердыни продолжалось пять лет. Для замка на болотистом берегу реки Лидеи была насыпана площадка высотой около пяти метров, на верху насыпи возвели крепостные стены с боевыми галереями и две башни на углах по диагонали. Сегодня Лидский замок открыт к свободному просмотру круглый год. Летом в замковых стенах проводятся стилизованные театральные представления в средневековом стиле и рыцарские турниры. В стенах замка с 2005 года начал проводиться Международный фестиваль средневековой культуры «Замок Гедимина». Стены Лидского замка за века своего существования повидали много кровавых сражений и осад. После смерти князя Гедемина Ольгерд сделал Лиду столицей своего удела а Лидский замок своей резиденцией. Его сын Ягайло и брат Кейстут не смогли полюбовно поделить княжеское наследство, между ними началась кровавая распря за Литовский престол. Воспользовавшись таким сказочным моментом двоевластия и междуусобиц, крестоносцы не заставили себя ждать и уже в 1384 году, после продолжительной осады, захватили Лидский замок. Захватчикам досталось много военных трофеев. В 1394 году крестоносцы снова появились под стенами замка в Лиде, в нападении совместно с крестоносцами участвовали рыцари из Англии и Франции. Но на этот раз местные жители пожгли свои дома вокруг и укрылись за стенами Лидского замка, совместно с гарнизоном укрепления они выдержали многократные вражеские штурмы и не сдали замок. С 1394 и вплоть до 1399 года за стенами замка в Лиде укрывался хан Токтамыш, изгнанный из Золотой Орды. Князь Витовт взялся помочь ему вернуть его ханство в обмен на помощь в войне с Московскими князьями, но его чаяниям не суждено было осуществиться, в сражении на Ворскле Витовт потерпел поражение, его дружины были полностью уничтожены монголо - татарами. Летом 1406 года смоленские дружины во главе с князем Юрием Святославовичем несколько раз неудачно штурмовали стены Лидского замка и несолоно хлебавши сняли осаду и отошли. С 1434 по 1443 год замок в Лиде присмотрел для своего убежища ещё один опальный хан-изгнанник - Довлет-Хаджи Гирея, который позже стал ханом перекопских татар. После почти векового затишья в 1506 году к стенам Лидского замка подошли крымские татары, но это был лишь один из загонов татарского войска и на штурм они не решились. Русско - Польская война 1654 - 1667 годов принесла непоправимый ущерб замку, затем Северная война Петра Первого со шведами довершила дело, замок очень сильно пострадал. В 1794 году стены Лидского замка служили защитой повстанцам Тодеуша Костюшко. В 1891 году сильный пожар уничтожил весь центр Лиды, для восстановления города массово использовали стройматериалы со стен замка, на замковом холме черпали песок, были почти полностью разобраны остатки юго-западной башни и часть западной стены Лидского замка. В 1920-е годы польские реставраторы частично законсервировали останки великого исторического сооружения. В 1980-е годы реставраторы БССР отреставрировали и восстановили разрушенную стену и башню на северо-востоке, в Лидском замке разместили краеведческий музей Лиды. Лидский замок архитектурно принадлежит к замкам типа рыцарского кастэля с чертами романского стиля и ранней готики. Для строительства стен и башен массово использовался природный камень и крупные валуны, это хоть и местный строй материал, но самый крепкий для мощных стен и надёжной защиты. Для пущей неприступности замка было удачно выбрано место расположения - болотистая низменность слияния рек Каменка и Лидея, в этом месте был насыпан искусственный холм высотой более пяти метров из песка в перемешку с мелким камнем и гравием. С севера прорыли канал соединивший реки и закольцевавший водную систему преград, немного позднее с восточной стороны замка в водную систему было включено рукотворное озеро. Форма замка Гедемина в Лиде - неправильный четырёхугольник с двумя башнями по углам по диагонали. Стены сложены из крупных природных валунов длиной по 80 метров и толщиной внизу 2 метра и 1,5 метра в верху при высоте 15 метров. По верху стен идёт ряд трапециевидных бойниц различного размера для стрелков. По периметру стен на высоте 12 метров идёт боевая галерея, имеющая навес. В юго-западном углу стоит башня, размером 9 на 9 метра, толщина стен башни - 3 метра, такая толщина позволяло встраивать междуэтажные лестницы прямо внутри стен. Подобный приём использовался при строительстве брата близнеца Лидского замка - Кревского замка а также замка в Медниках (Мядининкай), на территории современной Литвы. По диагонали к первой башне, в северо-восточном углу, стоит вторая, более крупная башня, длина её стен - 12 метров, построена она немного позже для усиления обороноспособности замка. традиционно замковые башни предназначались для жилых комнат князя, а также для судопроизводства и хранения архивных документов и казны. Подвалы башен использовались под темницы и хранилища. Внутри замковых стен в мирное время располагалась дружина, церковь и хоз постройки, во время осады замковые стены также давали приют местным жителям.  https://posmotrim.by/pics/57f131e3e.jpg https://posmotrim.by/pics/57f131e3e.jpg Автор-Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/lidskiy-zamok-gedemina.htmlЛидский замок 14 века выполнен в стиле рыцарского «кастеля». В нем просматриваются черты романского стиля и ранней готики. В плане он выглядит как четырёхугольник неправильной формы. https://turby.by/restaurant/lidskij-zamok-v-belarusiВозведение Лидского замка, согласно летописным документам, началось около 1323 г. по указу князя Гедимина. Место для него было выбрано идеальное – большая песчаная дюна, окруженная естественными преградами с трех сторон в месте слияния рек Лидейки и Каменки. Основание для строительства укрепили искусственной насыпью из каменных валунов, речной гальки и гравия высотой около 5–6 м. С северной стороны на расстоянии 7 м от стены проходил широкий ров, отделявший замок от поселения. Сооружение в плане имеет форму трапеции. Как свидетельствуют исторические исследования, первоначально в замке была одна башня – юго-западная. Фундаменты стен уложены в неглубокие рвы и состоят из камней большого и среднего размеров, пересыпанных песком и глиной, верхние ряды – известковым раствором. Известь для раствора гасилась в вырытых ямах рядом с местом строительства задолго до его начала. Стены замка – из камня и кирпича: камни выложены рядами, а кирпичная часть выполнена в технике так называемой балтийской кладки. Толщина стен в нижней ее части около 2 м, в верхней сужается до 1,5 м. Конструкция не однородна – это две массивные стены-“щеки”, а между ними забутовка из мелких камней. Лидский замок находится на пути туристического маршрута – посередине между Несвижем, Миром, Гродно. Архитектура и строительство №6 (217) 2010 г. Наталья Баранец https://ais.by/story/12027 ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##

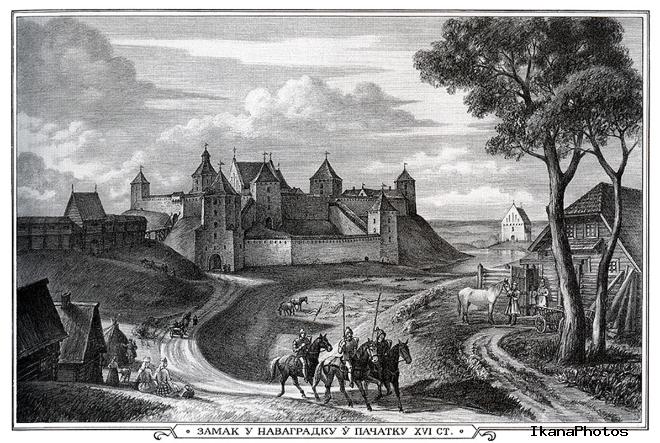

6 июля 2019 16:03 Новогрудский замок Каменный замок в Новогрудке — уникальное сооружение оборонного зодчества. В него входят детинец (Замковая гора) с остатками каменного замка и окольный город (Малый замок). Установлено, что с начала XI в. и до середины XIII в. на валах древнего Новогрудка были деревянные стены разной конструкции, которые восстанавливались не менее пяти раз. Во второй половине XIII в. были сооружены мощные дубовые срубы (городни) с двойной передней стенкой. Тогда же была построена в замке первая каменная башня. Сегодня она находится в земле на глубине 7,5 м, а на ней, как на надежном и крепком фундаменте, стоит кирпичная башня Щитовая (Щитовка). Древняя башня существовала во второй половине XIII в. Она, очевидно, относилась к тому же типу башен, что и Каменецкая башня. Однако в отличие от Каменецкой Новогрудская башня была возведена из больших тесаных камней, сложенных на извести. Она имела четырехугольную, близкую к квадрату форму в плане 12 х 12 м и фундамент высотой 3,5 м. Камни, из которых сложен фундамент, были слабо обработаны. Однако просветы между ними тщательно заделаны раствором. Цоколь высотой 30 см отделяет фундамент от стены (сохранилась кладка, высота которой достигает 4 м). Стена «помурована» из камней средних размеров, хорошо обработанных и подогнанных друг к другу. Просветы между ними заполнены мелким колотым камнем, изредка кусками кирпича («пальчатки») и заделаны известью. Эта башня стояла с северной стороны замка, около входа, и замыкала кольцо земляного вала XIII в., несколько выступая вперед. В средневековом Новогрудке постройки из камня были не в новинку, там уже в 12 веке была построена Борисоглебская церковь. Сооружали Новогрудский замок местные мастера из полевого камня, этого строительного материала было в неограниченных количествах в округе, и природный камень в средневековой Беларуси массово использовался для возведения различных строений. В 13 - 14 веках Новогрудский замок был неприступен для осаждавших, так в 1274 году по записям Ипатьевской летописи Новогрудский замок штурмовали татарские и волынские войска, но не овладели укреплением. Следующий штурм был предпринят в сентябре 1314 года крестоносцами магистра ордена Генриха фон Плоцке. При штурме замка активно использовались камнемёты, сами же оккупанты нещадно выжигали и грабили всё в округе, создавая пустыню вокруг Новогрудского замка. Отважно оборонялись защитники замка, сбрасывая на головы крестоносцам камни, брёвна, поражая стрелами и копьями. За несколько неудавшихся штурмов захватчики понесли большие потери но всё равно не смогли захватить замок в Новогрудке. На помощь к осаждённому Новогрудскому замку поспешил гродненский каштелян Давыд с немногочисленным отрядом всадников. Не решаясь на открытое противостояние с крестоносцами в виду малой численности дружины, князь Давыд начал применять своеобразную партизанскую войну. Действуя не числом а умом, он захватил лагерь тевтонов, охранявшийся 30 рыцарями. Захватив при этом все запасы оружия и провианта, обоз и боевых лошадей в количестве 1500 штук. Помимо этого дружина князя Давыда захватила запасы продовольствия, оставленные крестоносцами на обратную дорогу в промежуточных бивуаках. Оставшись совсем без ресурсов тевтонские рыцари сняли осаду и в спешном порядке, бросая раненных, стали отходить, постоянно отбиваясь от стремительных атак летучих отрядов гродненцев. В неимоверных муках, страдая и умирая от голода и истощения рыцари были вынуждены съесть последних лошадей. Только жалкие остатки войска крестоносцев смогли вернуться домой. Только спустя почти 70 лет крестоносцы решились снова подойти к неприступным стенам Новогрудского замка: В 1391 году магистр ордена Конрад Валленродом неудачно попытал славы на крутых склонах Замковой горы Новогрудского замка. А в 1394 году магистр Конрад фон Юнингем и маршал Вернер Тетингера со своими тевтонскими рыцарями также бесславно признали свою немощь перед стенами замка в Новогрудке. Древняя каменная башня Новогрудского замка, вынесшая тяжелейшие испытания в своей истории, сыграла также огромную роль в обороне города. Из за сильных разрушений и повреждений на верхних ярусах башни, новогрудцам пришлось строить новую башню, упоминаемую в исторических летописях и документах под названием «Щитовой», «Щитовкой» или «Центральной», название говорит само за себя - щит города, и эта башня в самом деле стала надёжным щитом Новогрудка. Построенная на фундаменте старой башни, она стала меньше в периметре, квадратная, со сторонами примерно 12 метров, при этом высота башни стала 25 метров и имела 5 этажей с деревянными балочными перекрытиями. Изначально кровля на башне была из гонта, позже примерно в 15 веке, кровлю покрыли гонтовой черепицей - «даховкой». Башня к вершу постепенно сужалась, напоминая четырёхгранную призму, на первых ярусах толщина стен была 2,75 метра, на втором и выше - 2,6 метра толщиной, в стенах башни присутствовали бойницы с полуциркульными арками, расширяемые вовнутрь, такая форма бойницы позволяла максимально заузить проём при сохранении угла обстрела. Толщина стен Щитовой башни позволяла соорудить в их толще лестницы на верхние ярусы башни, такой необычный архитектурный приём стал довольно популярен в строительстве замков Беларуси, так в Княжеской башне Кревского замка был использован такой же приём, также в башне Лидского замка лестница вмонтирована в стены. Ворота башни со стрельчатыми арками закрывались изнутри мощными дубовыми брусьями. На четвёртом ярусе с восточной стороны сохранились остатки выступа на котором висел набатный колокол, созывавший населения округи в случае опасности за стены Новогрудского замка. В Новогрудском замке это было первое каменное строение окружённая по периметру кольцом деревянных стен, но не последняя, в скором времени на территории средневековой Беларуси начнётся массовое строительство надёжных оборонительных сооружений, названное в истории «Каменным поясом». «Каменный пояс» был призван оградить наши земли от тевтонских и ливонских рыцарей. Замок в Новогрудке строили в несколько этапов, в первую очередь возвели три башни из камня на северо-востоке, а между башнями - крепостные стены. Но с другой стороны Новогрудского замка ещё долгое время стояли укрепления из дерева. Правее и восточнее Щитовой башни стояла Костельная башня, высокая , в форме призмы, она имела основание в форме квадрата со сторонами 9 х 9 метров, в высоту три яруса и на каждом ярусе по четыре бойницы очень похожие на бойницы Щитовой башни Новогрудского замка. Стояла башня на мощном фундаменте глубиной три метра составленный из огромных, грубо обтёсанных природных валунов. Костельную башню Новогрудского замка строили из камня до высоты 4-х метров, выше каменные стены облицовывали кирпичём. Толщина стен на нижних ярусах достигает 2,15 метров. Стена замка, соединявшая Щитовую башню с Костельной башней была длинной 30 метров и толщиной около 2 метров. На восточном крутом краю горы от Костельной башни к Малой проездной башне шла стена длиной 80 метров, из-за расположения стены на краю обрыва были сооружены быки или контрфорсы. Руины Малой башни были обнаружены в 1925 году во время археологических раскопок. Форма башни была прямоугольная со сторонами 8 х 10 метров, толщина стен достигала также около 2 метров и имела три яруса. Ширина въездного портала башни была 1,6 метра шириной и высотой примерно 3 метра. Мощняя крепостная стена длиной 70 метров на запад соединяла Малую и Посадскую башни, толщина этой стены была 2,6 метра. В виду своего расположения Посадская башня принимала первый удар противника, это было учтено при проектировании, стены были толще, около 2,6 метров, в основании квадрат со сторонами 7,7 х 7,7 метра. Также как и Малая, Посадская башня была разрушена до основания. В право от Посадской башни на северном склоне горы Каменные стены Новогрудского замка переходили в деревянные укрепления, которые продолжали стоять здесь до конца 15 века. Этот участок обороны был значительно укреплён природой, крутыми земляными валами высотой в 5 метров перед которыми располагались заполненные водой рвы. Дополнительно этот участок Новогрудского замка простреливался со Щитовой башни. Этим, наряду с невероятной дороговизной каменного строительства, можно объяснить долгожительство на этом участке деревянных укреплений. Возведением стен и башен закончился первый этап строительства Новогрудского замка. Отметим также, что в XIV в. на замковом дворе существовал каменный храм. Вначале он был бесстолпным одноапсидным сооружением, затем здесь появились четыре подкупольных столба крестообразной формы. Здание было увеличено в размерах, перестроено, ему придали вид однобашенного барочного строения. Видимо, это был храм Св. Михаила, известный по письменным источникам XVI— XVII вв. До 1775 г. в нем проходили сессии Трибунала — высшего апелляционного суда Великого княжества Литовского. К северу от церкви в XIV в. стоял двухэтажный каменный дворец размером 8x8 м, который существовал вплоть до середины XVII в. В истории архитектуры Беларуси эти два строения занимают важное место, так как подобные памятники того времени в других городах почти неизвестны. Второй этап строительства укреплений Новогрудского замка, который длился до начала XV в., связан с постройкой Колодежной башни у подошвы каменной горы. Проблема водоснабжения всегда остро стояла перед строителями средневековых городов и замков. В качестве причины капитуляции осажденных городов в письменных источниках часто приводится отсутствие питьевой воды. В Новогрудском замке, который стоял на высокой горе, колодца не было, однако на восточном склоне били родники. Над одним из них и поставили Колодежную башню. В плане она имела форму квадрата 8 х 8 м. От самого цоколя башня была облицована крупноразмерным брусковым кирпичом. Толщина кирпичных «щек» достигала 35 см. Забутовка стен была выполнена из камня и известкового раствора. Кладка «балтийская»: в ней чередуются два ложка и один тычок. Фундамент Колодежной башни (высота его около 2,5 м) сложен из камней на известковом растворе. Вверх по склону горы от башни идет прясло каменной стены, которое соединяется с укреплениями замка. В двухметровой ее толще находился тайный выход к воде шириной 1 м. Этот ход перекрывался сводом. Второй строительный этап, видимо, завершился к 1410 г. Следующий этап строительства укреплений Новогрудского замка приходится на конец XV — начало XVI в. В 1505 г. под Новогрудком появился один из татарских загонов во главе с Бити-Гиреем. Вражеское войско рискнуло начать осаду каменного замка. Это говорит о том, что в его рядах были турецкие янычары, которые научились штурмовать подобные укрепления. Татары почти не имели огнестрельного оружия, у них были луки со стрелами, длинные арканы и сабли. Турки при взятии укреплений использовали штурмовые лестницы, применяли подкопы и приметы, стремились поджечь укрепления, отчаянно лезли на стены, несмотря на град стрел, камней и пушечный огонь. Все это было и при штурме Новогрудского замка, обороной которого руководили воевода В. Гаштольд и городничий Маскевич. Замок устоял, и перекопская рать вынуждена была убраться восвояси. Так же безуспешно закончились попытки перекопских татар овладеть Новогрудком и в 1506 г. Сложная внешнеполитическая обстановка начала XVI в. обусловила новый этап строительства замков на землях Великого княжества Литовского. В северо-западной части Новогрудского замка была сооружена каменная башня Дозорная. Она имела в основании квадрат 14 х 14 м и мощный четырехметровый фундамент из камня и кирпича, сложенный в технике «полосатой» кладки. В нижней части сооружения были бойницы подошвенного боя, рассчитанные на стрельбу из пушек. Судя по значительным размерам основания, новая башня по высоте равнялась Центральной или даже превосходила ее. Одновременно с Дозорной между нею и Центральной башней построили оборонительную стену двухметровой толщины. Таким образом, прясло длиной 51 м замкнуло кольцо каменных замковых укреплений, окончательно вытеснив деревянные защитные ограждения. Качественное улучшение артиллерийских орудий в начале XVI в. и совершенствование тактики осады сделали недостаточно надежной Малую башню замка. Фланговый огонь с Колодежной башни уже не помог бы в случае прямого штурма ворот, которые оставались наиболее важным и ответственным участком обороны замка. В связи с этим в начале XVI в. было начато строительство еще одной башни у юго-восточного склона горы, призванной защищать подступы к замку со стороны «места», которое под стенами замка продолжало активно расти. Появились улицы, заселенные ремесленниками (Рымарская, Ковальская, Дуботовская, Седлярская). Вокруг рыночной площади начали формироваться новые кварталы города. Меская воротная башня («брама Меская»), которая была сооружена у восточного подножия горы, соединившись пряслами стен с Колодежной и Малой башнями, превратилась в своеобразный центр нижнего пояса обороны — «форбург». Эти укрепления намного повысили оборонные качества Новогрудского замка. Чтобы попасть в него теперь, нужно было пройти через двое ворот, а дорога наверх находилась под прицельным огнем. Истинные размеры Меской башни неизвестны. Но, видимо, она была похожа на традиционные для того времени замковые воротные башни, построенные в Мире, Витебске и других городах Беларуси. Таким образом, в Новогрудском замке в XVI в. было семь башен, и он считался одним из самых мощных для своего времени. Дополнительно замок был защищен укреплениями с северной и северо-западной сторон. Здесь находились большой земляной вал, а также оборонительный ров шириной до 30 м и глубиной до 4 м. На валу стояли деревянные оборонительные сооружения, которые становились серьезной дополнительной преградой на пути противника.  В целом, если исключить осаду Новогрудка русскими воеводами в ноябре 1535 г., закончившуюся неудачей, первая половина XVI в. для города прошла спокойно. Это, правда, отрицательно повлияло на состояние замка, за которым королевская власть перестала следить. В преддверии Ливонской войны шляхта повета обратилась к королю с просьбой срочно отремонтировать разрушающиеся укрепления Новогрудка. Но с ремонтом, похоже, не спешили. Находившийся в глубине Беларуси, вдали от тревожного восточного порубежья, Новогрудский замок постепенно утратил свое стратегическое значение со всеми неизбежными в таких случаях последствиями: стал разрушаться, отставать в вооружении. По сведениям 1551 г., здесь находились лишь пушки малого калибра: полуфунтовая серпантина, однофунтовый средний и большой двухфунтовый фальконеты. Имелись гаковницы. Во время войны Речи Посполитой с Русским царством 1654— 1667 гг. русские войска дважды брали Новогрудок. В начале сентября 1655 г. его заняли казаки И. Золотаренко. При этом замок и город сильно пострадали во время осады. Частично восстановленный, замок был снова взят в 1660 г. войсками князя А. И. Хованского. На этот раз без боя: наемный гарнизон, своевременно не получивший от короля плату за службу, сдал его. В ходе войны особенно пострадали замковые укрепления с западной и южной сторон. Меская и Колодежная башни, а также Малая башня и прясла стен между ними были сильно разрушены, местами вплоть до фундаментов. Несколько лучше сохранились Щитовая, Костельная и Дозорная башни. В Щитовой даже остались документы местного городского архива. Однако в целом Новогрудский замок приходил в упадок, катастрофически теряя свое стратегическое значение. Не изменило ситуацию и решение сейма Речи Посполитой в 1661 г. освободить город на 4 года от всех налогов. В результате военных действий были окончательно уничтожены укрепления Новогрудского замка. В 1706 г. проходившие через город шведы взорвали их остатки. Говоря об укреплениях средневекового Новогрудка, следует отметить, что вторым поясом обороны города была фортификация Малого замка. На западном крае его площадки, там, где сейчас возвышается старый каменный ветряк, когда-то стояла могучая боевая башня. Прямоугольная в плане (12,3 х 10,9 м), она была построена в конце XIII — первой половине XIV в. из полевого камня и кирпича. Толщина стен достигала 2,6 м. Возведенная над древним въездом в Малый замок, башня грозно возвышалась над крутым склоном горы. Окруженная земляным валом с деревянными стенами-городнями наверху, она вместе с городом изведала все лихолетья, обрушившиеся на Новогрудок. Башню несколько раз перестраивали. На рубеже XV и XVI вв. ее разобрали, ко всем четырем стенам фундамента сделали прикладки толщиной 1 м и построили новую восьмигранную башню из кирпича. Башня простояла до середины XVII в., ее снова разобрали, а строительный материал использовали для сооружения ветряной мельницы. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/novogrudskiy-zamok-belarus.htmlВ 1802 году гродненский губернатор Бенигсен дал приказ разобрать остатки замковых стен с целью вымостить улицы города. Но две башни частично сохранились. В конце XIX века на территорию замчища через пролом в стенах стали свозить со всего Новогрудка мусор, который покрыл двухметровым пластом руины древних построек.  Фото:https://static.strada.by/2017/11/03/20170624-IMG_3511.jpg https://strada.by/story/view/64Новогрудский замок постепенно разрушался. Лишь в 1921 г. он был взят под охрану, а в 1922—1930 гг. провели частичную консервацию руин башен. Причем стены рухнувшей Костельной башни сложили заново. С 1956 г. Новогрудок и его замок стали объектом внимания археологов, открывших немало новых страниц удивительной истории этого древнего города. Автор:Саша Митрахович https://posmotrim.by/article/novogrudskiy-zamok-belarus.htmlНовогрудский замок — руины замка, расположенные в Белоруссии, в городе Новогрудке на склонах Замковой горы. ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1306

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38589 | Наверх ##