Усадьбы

Усадьбы существующие, восстановленные, разрушенные

natalya1985 Московская область Сообщений: 123 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 591 | Наверх ##

28 октября 2018 14:00 Александр,здравствуйте!

У Вас очень интересные статьи о усадьбах,церквях,спасибо. | | Лайк (1) |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

3 ноября 2018 18:10 20 ноября 2019 20:39 Усадьба Огинских - архитектурный памятник XIX столетия. Усадьба построена при известном польском политике и композиторе Михаиле Огинском. Возведение дворца в стиле классицизм было осуществлено в 1802-22 г., кроме него в комплекс усадьбы входят еще некоторые постройки различной степени сохранности, а также часть парка. Усадьба расположена на берегу запруды небольшой речки Драй (приток Вилии), в 1 км на запад от центра населенного пункта. Дворец - каменная постройка Г-образной формы в 1-2 этажа. В сторону подъезда к комплексу направлена ориентация главного корпуса, он имеет прямоугольную форму, двухэтажные боковые павильоны и центральную мансардную часть, которая выделена дорическим портиком с четырьмя колоннами и часовой башенкой. Второй корпус дворца был построен позже и не раз достраивался, в итоге растянувшись почти на 60 м. Пара угловых флигелей двухэтажные. Михал (именно так звучит по-польски имя Михаил ) Огинский родился 25 сентября 1765 года под Варшавой, но его предки были выходцами из западных русинов , то бишь белорусов, владели здесь землями. В детстве родители уделяли большое внимание воспитанию Михала, он получил очень хорошее образование, в том числе и музыкальное. Он хорошо играл на скрипке и проявлял интерес к сочинению музыки. Уже в 19 лет Михаил стал депутатом сейма, а с 1789 года служил послом Речи Пополитой в Нидерландах и Велкобритании. В 28 лет он становится великим подскарбием (так тогда назывался министр финансов). Где вы сейчас видели министра финансов в 28 лет? Но государстевенная служба не мешала его увлечению сочинения музыки. Им написано несколько крупных музыкальных произведений, которые получили широкое признание. В то время Речь Посполитая было крупным государством, земли которого находились на территории современной Польши, Беларуси,Литвы, части России и Украины. И в 1772 года Россия, Австрия и Пруссия начали передел Речи Посполитой. Они одновременно ввели войска. Большая территория отошла России. Михаил Огинский принимал участие в восстании Т. Костюшко. http://problr.by/usadba-oginskix-dvorecz.htmlТадеуш Костюшко был ранен и взят в плен, а Михаилу удалось бежать за границу. В результате скитаний он оказался в Италии, в Венеции. Вместе с ним в изгнании оказалась и его жена Изабелла. В 1802 году Российский император Александр первый подписал амнистию многим участникам восстания Тадеуша Костюшко. Попал под амнистию и Огинский. Ему было возвращено конфискованное имение Залесье под Сморгонью. Возвратившись на родину, Огинский по неизвестным причинам развелся с первой женой и женился повторно на итальянке Мирии де Нери. В первом браке у Агинского было два сына, а вторая жена родила ему 4 детей. Она занималась обустройством усадьбы, многое в ней сделала на итальянский манер. Возле дома был разбит красивый парк на берегу реки. https://irynaroma.ru/muzej-usadba-oginskogo-v-zalese/При строительстве новой усадьбы с каменными постройками, т. к. до этого они все были деревянными. Архитектором выступил Михаил Шульц, а руководил строительством Жозеф Пусье. Возле дворца разбили «английский парк», который имел пейзажный характер и пересекался живописным рельефом у поймы р. Драй. Украшением служило множество малых архитектурных форм: часовня, павильоны, беседки, мостики, водяная мельница. Некоторые сохранились, но почти они были перестроены или восстановлены в прошлом веке. Огинский до 1810 г. постоянно проживал в Залесье, а в 1810-23 гг. - периодически. В имении им организовывались музыкально-литературные вечера, на которых исполняли в том числе и его творческие работы. Некоторыми историками считается, что именно тут Михаил написал и впервые представил публике знаменитый полонез «Прощание с родиной». В 1980-е гг. усадьбу планировали превратить в санаторий-профилакторий, но эти планы не были осуществлены. Провели только минимум работ по консервации дворца и передали его Министерству Культуры. В 2011 г. началась капитальная реставрация усадебного комплекса. Дворец Михаила Огинского торжественно открыли 26.09.2014 г. А 2015 г. был посвящен работам по восстановлению паркового комплекса и хозпостроек. По завершении реставрационных работ усадьба работает как музейно-культурный центр. http://problr.by/usadba-oginskix-dvorecz.html Усадьба Огинских http://oginskizalesse.by/letniy-den ---

Снегиревы | | Лайк (1) |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

26 января 2019 19:34 25 июля 2021 19:48 Дворец Дадиани Грузия, Зугдиди. Дворец Дадиани (სამეგრელო ) состоит из дворцов «мегрельской царицы», вдовы владетельного князя Давида, Екатерины Александровны Чавчавадзе-Дадиани (сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Сергеевича Грибоедова), и Нико Дадиани, дворовой церкви и так называемого Сада Дадиани. Собственно, в прошлом он и был искусственно высаженным приусадебным парком, а ныне это – Зугдидский ботанический сад. Дорога к дворцу Дадиани проходит через красивый, ухоженный парк с большими розовыми клумбами, фонарями и фонтанами. Дворец - роскошное и очень оригинальное сооружение, в котором интересным образом сочетаются как национальные, так и имперские мотивы,- напомним, что строилось здание в середине XIX в., к тому времени (а именно с 1801 г.) Грузия* уже была в составе Российской империи.** До XIX столетия дома и княжеские усадьбы в Грузии были простыми, прямоугольными в плане, в один этаж, с плоской крышей (иногда на ней возводили ступенчатый купол). Однако таких памятников архитектуры дошло до нас совсем немного. Время шло, вкусы менялись, запросы росли, и дворец владетельных мегрельских князей – это уже двухэтажное здание (что можно назвать «грузинской классикой» середины позапрошлого века). К этому времени национальная архитектура прочно попала под влияние классицизма с его фронтонами и пилястрами, сохранив, однако, множество исконно грузинских элементов – в основном это касается внешнего убранства: мозаичное покрытие, арочки и, конечно же, традиционные балкончики. Однако классицизм – строгий и весьма типовой стиль в архитектуре, богатые же и знатные фамилии всегда хотели выделиться. Как нельзя кстати оказалось новое архитектурное течение, набиравшее обороты в Российской империи с 30-х XIX в. – эклектика, с ее стремлением к многостильности и стилизации одновременно, с ее множеством производных, от знаменитых неоготики и псевдорусского стиля до такой экзотики, как, например, не прижившийся на наших землях и потому мало кому и в России, и в Грузии известный индо-сарацинский стиль.... Дворец Дадиани – это, пожалуй, один из примеров «грузинской эклектики», удивительное сочетание национальных элементов (общая планировка здания, те же балкончики) с эклетичными поддельно-мавританскими (стрельчатые окна, стилизованные арочки и, конечно же, бросающееся в глаза архитектурное решение кровли, в котором глаз нет-нет да и выхватит «прилетевший неотсюда» неоготический элемент). Вычурная кровля, кстати, вполне в духе эклектики, то ли оттеняет, то ли вступает в резкий контраст с достаточно скупым в архитектурном плане решением фасада, первый этаж которого украшен легкими штрихами, а на втором рельеф создает замысловатую игру светотени. Зугдидский государственный историко-этнографический музей, расположенный во дворце Дадиани, приглашает в свои стены всех желающих познакомиться с уникальной коллекцией произведений искусства и старинных артефактов, которые начали собирать князья Дадиани. Помимо интерьеров роскошного княжеского жилища, воссозданных с помощью подлинных предметов мебели и быта, принадлежавших этому знатному роду, в музее есть немало достойных внимания коллекций Сегодня в сокровищнице музея более 40 тысяч экспонатов, значительная часть которых уникальна или представляет собой редкие образцы национальной культуры. Взгляд вверх Деревянный резной потолок внешней галереи дворца Дадиани – это настоящий шедевр. Его потрясающе высокохудожественные, тщательно продуманные и исполненные формы прекрасно гармонируют со стрельчатыми окнами здания и, в свою очередь, контрастируют с побеленными, лишенными какого-либо декора стенами. Ничто не мешает наслаждаться творением мастеров-резчиков. Роскошь убранства потолка, его потрясающую игру светотени (она достигается, с одной стороны, узором и углом расположения резных панелей, с другой стороны, - применением древесины разных пород) оттеняют простые, даже слегка грубоватые колонны. Находясь здесь, чувствуешь, что попал то ли в сказку, то ли в саму историю: прогуливаясь по галерее дворца-музея, можно, например, совершенно неожиданно для себя наткнуться на «бесхозно лежащую» старинную пушку. Внутрь ведут такие же, как и потолок, великолепные резные двери. Парадные залы дворца Дадиани – это воплощение эстетики и достатка. В одном из первых мы видим роскошно накрытый стол: богатая посуда (фарфор и хрусталь, дорогие приборы, металлические подсвечники, изящные менажницы и вазы для фруктов), рядом – элегантный чайный сервиз и поражающие воображение великолепной резьбой массивные стулья. А напротив – такой же работы буфет, составляющий с ними очень эффектный гарнитур. Это мебель из коллекции Андрея Дадиани, изготовленная мастерами французской школы в XIX веке. Помимо классического орнамента, отчетливо видны и национальные грузинские элементы – кинжал и рог для вина. Мебель в собрании Дадиани просто роскошна – каких только стилей тут нет: и буле, и рококо, и ампир, предметы собраны с разных концов света, есть даже экспонаты из Китая и Японии. Такую экзотику в те времена не каждый мог себе позволить. На стенах висят картины в богатых рамках. На наиболее примечательной из них, по правую сторону от обеденного стола, изображена батальная сцена. Два других полотна кисти неизвестного итальянского художника преисполнены внутренней теплоты и простого изящества. На них изображены Мария Магдалина и Иоанн Креститель. Дальше по залам Прогуливаясь дальше по анфиладе больших светлых комнат, видим портреты царицы Тамар и князей рода Дадиани. Очень интересен и необычен маленький диванчик с трехсекционной спинкой, в среднюю секцию которой вставлено ... зеркало. Богато инкрустированная мебель – признак зажиточности семьи: посетители, попадая во дворец, должны были сразу видеть, что перед ними не какой-нибудь «древний, но захудалый», а самый что ни на есть блистающий славой и состоятельностью княжеский род! Поражает обилие картин в залах дворца Дадиани. Это и фамильные портреты, и стилизации под старые грузинские иконы (среди стилизаций, однако же, попадаются и подлинники!), и родовые гербы, и большие живописные полотна. Среди произведений искусства французских, итальянских, немецких и грузинских мастеров есть и работы российских художников – Ивана Тюрина, Константина Маковского, Владимира Машкова. Выделяется портрет графини Марии Адлерсберг кисти В.В.Верещагина (правда, на табличке к портрету Василий Васильевич почему-то поименован Владимиром). Появление этого портрета в зале дворца Дадиани не случайно – внучка Марии Васильевны (урожденной Нелидовой), Мария Александровна, вышла замуж за одного из князей рода Дадиани – Николая Давидовича. Коллекция мегрельских князей Продолжаем прогулку по залам дворца-музея. Среди интересных экспонатов, на которые невозможно не обратить внимание, большой набор шахмат под портретом князя Андрея Дадиани работы неизвестного художника. Со строгим, обитым черной кожей диваном гармонируют резные темного дерева книжные шкафы с многочисленными старинными томами - такими, например, как уникальное издание «Переписки Наполеона Первого». Эти и многие другие книги в коллекции дворца Дадиани – на французском языке. Впечатляют массивный кабинетный рояль, фигурные светильники и подсвечники (над одним из таких висит портрет императора Петра I), интересные часы в виде паровоза и, конечно же, коллекция оружия – куда же без этого княжеский дворец, в особенности, дворец князя на Кавказе! Коллекция роскошного оружия – сабли и шпаги с дорогими эфесами и именной гравировкой, парадные шлемы и кирасы, изготовленное на заказ личное стрелковое оружие – это все неотъемлемые атрибуты богатого дворянства вообще и, разумеется, кавказского дворянства в частности. Есть во дворце Дадиани и оружие с еще более солидной историей – европейское, периода Средних веков. А дополняет все это великолепие внушительный фотографический фонд – более пяти тысяч уникальных старинных снимков. Археологическая галерея Археологическая галерея дворца Дадиани основывается на многочисленных находках, сделанных в ходе раскопок античного города Археополиса. Первые экспонаты в музейный фонд (тогда, напомним, частной коллекции) стали поступать еще в XIX в. история этого края берет начало с древнейших времен – с палеолита. В собрании Дадиани есть орудия труда первобытных людей, населявших когда-то эти земли, их оружие – каменные топоры. Далее представлена античная эпоха. В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на клад артефактов из золота и серебра, который был найден у села Тагилони уже в советское время, в 1930 году. Этот клад относится ко второй половине I – первой половине II в. н.э. Из предметов, собранных еще князем Давидом I Дадиани, привлекает особенное внимание нумизматическая коллекция – большое количество колхидских, римских, византийских, русских, грузинских, польских и венгерских монет. Многие отчеканены из драгоценных металлов. Конечно, наибольшим интересом среди историков и нумизматов пользуются античные монеты – деньги древней Колхиды I века до н.э. – II века н.э. из золота и серебра, монеты Римской империи времен императора Юстиниана. Археологическую галерею дополняют предметы быта и декоративно-прикладного искусства, также найденные при раскопках древнего Археополиса. Можно выделить золотую колхидскую маску, датируемую ориентировочно I столетием до н.э. Еще одна часть галереи - старинные иконы в драгоценных окладах. Наиболее выдающиеся экспонаты датированы XII веком. Вообще же образцов «ювелирной иконы» во дворце Дадиани много, относятся они к разным эпохам, включая XVII и XIX века. Один из самых древних экспонатов, связанных с христианской культурой,- крест абхазского царя Георгия, это – X век. Также в музее очень много экспонатов религиозно-литературного характера, таких как рукописные книги и церковные грамоты. ПЛАЩАНИЦА БОГОРОДИЦЫ Плащаница Богородицы, которая хранится во дворце Дадиани и выставляется только по общим церковным праздникам, является, пожалуй, одной из самых таинственных реликвий экспозиции. В ее истории – сплошные тайны и загадки. Рассказывают, что в конце V века два брата – Галвий и Кандид – держали путь в святой город Иерусалим. Проезжая через Назарет, они решили отдохнуть и поужинать. Остановились в небогатом доме некой старушки. Осматривая жилище, они якобы заметили потайную комнату. Там горели свечи, курились благовония, а в центре стоял ларец, вокруг которого толпились страждущие. На вопрос братьев, что в ларце, женщина ответила, что чудотворная риза, исцеляющая больных. Тогда-то гости и задумали похитить сокровище. Они подобрали ковчег, похожий на тот, в котором хранилась плащаница, и на обратном пути подменили его. Братья тайно привезли святыню в Константинополь и на собственном участке построили молебен. Но шила в мешке не утаишь, чудеса происходили одно за другим, и доложить о плащанице правителю все же пришлось. Император мечтал завладеть святыней. По его приказу для нее возвели роскошный Влахернский храм. Сохранилось документальное тому подтверждение. В VI веке Историк Никифор Каллист писал: «Риза Богоматери сохранялась в этом храме и доселе сохраняется, как защита для города, подавая различные исцеления, и чудесами своими, побеждая естество и время». Известно, что плащаница много раз спасала Константинополь от завоевателей. Так, в начале VII века к стенам Царьграда подошли персидские и хазарские войска. Когда начался штурм, стало ясно, что защитить город своими силами жители не смогут. Тогда патриарх Сергий вынес ризу из храма. Горожане начали молиться, и в этот момент налетел ураган. Начавшийся шторм уничтожил вражеские корабли. Прошло несколько десятилетий, и история повторилась. В летописях сохранилось упоминание об осаде Царьграда витязями Аскольдом и Диром. Тогдашний патриарх – Фотий – погрузил ризу в море. И штиль обернулся бурей, снова уничтожив корабли неприятеля. Византийский историк XI века Кедрен писал, что тогда «испытали руссы [варяжские дружины] Божью власть и отступили». Да не просто отступили, а даже приняли христианство. Современные скептики могли бы в этом усомниться, но упоминания о данном эпизоде встречаются и в других источниках, например, у историков Льва Грамматика и Симеона Логофета. О том, как это сокровище попало в Мегрелию, высказывали предположения многие исследователи. Между тем наиболее вероятной кажется версия одного итальянского миссионера XVII века – Джузеппе Марии Дзампы. В одном из своих трудов, посвященных мегрелам, он писал: «У этого народа есть много реликвий, которые они получили от тех святых отцов, которые после взятия Византии турками, во избежание мусульманской тирании, нашли прибежище в Мегрелии и в соседних странах. Говорят, что в те времена в Колхиду приехал один архиепископ, привезя с собой плащаницу, которая, по их словам, принадлежала Богородице. Материал, из которого она сшита, желтый, местами с набивными цветами, и вышита она иглой. В длину она равна восьми римским ладоням, в ширину – четырем, рукава – в одну ладонь и узкий ворот. Я тоже видел ее в Хобской церкви, где она хранится в ларце, усыпанном драгоценными камнями и запечатанном». В то время цари берегли плащаницу как зеницу ока. Рассказывают, что грузинский царь Леван вообще решил запереть ее в золотой ковчег и поручил стражникам охранять его. Но она все равно была похищена, правда, далеко унести ее не успели – уже на следующий день воров схватили, а реликвию вернули на место. После революции, в эпоху атеизма, про плащаницу вообще забыли, обнаружив ее едва ли не случайно в 1936 году. Тогда же ее перенесли из храма во дворец Дадиани и заключили в одну из башен. А в конце прошлого века плащаница удивила всех еще одним чудом. Началось все с того, что сокровищем всерьез заинтересовались ученые. Ее сняли на кинопленку, а потом, просматривая запись на студии, вдруг заметили на полотне изображение Христа, абсолютно невидимое невооруженным глазом. Почти как на Туринской плащанице.... ПОСМЕРТНАЯ МАСКА НАПОЛЕОНА В затененном, сумрачном помещении дворца устроен своеобразный наполеоновский уголок. Здесь, рядом с портретами и бюстом французского императора, а также статуэткой его любимца и сподвижника Иоахима Мюрата, хранится настоящее сокровище – бронзовая посмертная маска Наполеона Бонапарта. Таких масок было сделано всего три. Одна из них на острове Эльба, в старинной церкви Мизарикордия, при которой создан небольшой музей Наполеона. Эльба – место первого заточения императора, откуда в свои триумфальные Сто дней он вернулся в Париж, но был разбит англичанами под Ватерлоо. Вторая маска находилась в одном из музеев Лондона. В 1973 году она странным образом исчезла из коллекции и была обнаружена лишь в 2004 г. в Нью-Йорке. Там ее выставили на аукцион и продали в частную коллекцию. Копия этой маски хранится в парижском Музее армии, где ее долгое время считали подлинником, пока эксперты не выяснили, что это не так. И третья посмертная маска Наполеона находится во дворце Дадиани, в небольшом грузинском городке Зугдиди... .Эта бесценная реликвия попала в коллекцию музея от потомков Мюрата, владевших некоторое время дворцом. Маска была сделана с гипсового слепка, который создал личный врач Наполеона, Франческо Антомарк, и отлита в бронзе в 1833 году – спустя 12 лет после смерти императора. С Наполеоном связано еще несколько экспонатов музея – это ряд картин и графических работ, в том числе изображающих императора на борту «Беллерофонта» (Британского военного корабля, на который он прибыл сдаваться после сражения под Ватерлоо); декоративный столик, расписанный сценой коронации Наполеона, а также несколько сервизов с портретами и вензелями французского императора. ДВОРЦОВАЯ ЦЕРКОВЬ Поднимаясь из ботанического сада к дворцу Дадиани, по дороге обращаешь внимание на маленький храм, по самую кровлю утопающий в зелени деревьев. Дворцовая церковь, самая старая постройка всего музейно-усадебного комплекса, была сооружена в XVI веке, однако ее архитектурное решение практически в точности соответствует древним канонам «грузинского стиля» в храмовом строительстве. Грузинам не было свойственно экспериментировать с экзотической стилистикой, поэтому церкви XVI века и последующего времени были удивительно похожи на храмы XI – XII столетий. Эти архитектурные формы пришли в Грузию из Византии вместе с христианством. Небольшой объем собственно церковного здания с обязательной одной-единственной главой – традиционно это многоранный барабан, прорезанный узкими щелями-окнами, с характерным пирамидальным куполом – по ним легко узнаются среди многих других грузинские и армянские христианские храмы. Это, собственно, уже не византийские, а «местные» черты. Исследователи полагают, что на такое архитектурное решение оказал влияние романский стиль, адаптированный под местные климатические условия. Миниатюрная дворцовая церковь производит удивительное впечатление – при своих малых размерах она одновременно приземистая и устремленная ввысь. Такой двойственный эффект достигается в первую очередь тем, что основной объем и восьмигранный световой барабан практически равны между собой по высоте. Скромный, почти полностью отсутствующий внешний декор подчеркивает строгость храма – кстати, и для внутреннего убранства грузинских церквей никогда не были характерны пышность и вычурность... Отметим, что подобные архитектурные формы древних храмов можно наблюдать в большинстве других государств, перенявших христианство от Византии. Крестово-купольная система была характерна и для Древней Руси – подтверждением тому служат памятники домонгольской и раннемонгольской эпохи. Однако на Руси под влиянием национальных форм с одной стороны и интеграции с европейскими течениями с другой вырабатывались свои собственные архитектурные стили – раннемосковский, узорочье, годуновский.... А с реформами Петра I русская архитектура окончательно европеизировалась и позднейшие попытки «вернуться к истокам», к крестово-купольной системе и шлемовидным главам, представляют собой не более чем стилизацию. Автор текстов: А. Самохина http://www.tamartour.ru/georgi...ct-zugdigi https://pp.userapi.com/c637420...m64_Cg.jpg https://pp.userapi.com/c637420...m64_Cg.jpg* Часть Грузии - Картли-Кахетинское царство ** Упразднено княжество Мегрелия (Мингрелия), ранее независимое, было в 1867 (1866) г. ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

14 февраля 2019 20:21 14 февраля 2019 20:24 "Воронцовский дворец Тбилиси: прошлое и настоящее" В самом центре Тбилиси на проспекте Руставели,6 находится одно из красивейших старинных зданий города.(в 19 веке Дворцовая улица). Его главный фасад выходит на проспект, а с западней и восточной стороны окружает небольшой парк. Сейчас здесь находится Дворец учащейся молодежи. Но, по-прежнему, многие горожане называют его «Дворец наместника царя», «Дворец Михайла», «Воронцовский дворец». В этом дворце жили все главноначальствующие и наместники царя на Кавказе. История этого 200-летнего здания удивительная. После присоединения Грузии к Российской империи, главнокомандующим был назначен барон Карл Кнорринг. Возникла необходимость постройки резиденции, где должна была разместиться его канцелярия. Для этого была выбрана территория за городом, на подступах к Калаубани, в садах грузинских царей. В 1802г там выстроили небольшое, некачественное здание. В 1807 г дом разрушили и на его месте возвели новое здание, которое стало самым значительным и грандиозным строением в Тбилиси, олицетворяющим собой символ власти нового правительства. В последующие годы здание было несколько раз переделано. В 1818 г его снова разрушили и под руководством архитектора Браунмиллера построили новое здание. 27 декабря 1844 г было образовано Кавказское наместничество со столицей в Тифлисе. Дом Главнокомандующего стал резиденцией Наместника, что полностью поменяло его статус. 25 марта 1845 г в Тбилиси прибыл первый наместник, граф Воронцов. Он вызвал из Петербурга архитектора Николая Семёнова и поручил ему перестроить здание с учётом его нового статуса. В том же году Семёнов начал перестройку и к 1847 г появилось новое здание в стиле классицизма, с белыми колоннами и античными статуями. Сад при резиденции принял более парадный вид и стал внутренним садом при дворце. Его обнесли каменной стеной, которая теперь хорошо заметна на картинах и фотографиях. Таким образом, Воронцов стал главным заказчиком и инициатором строительства дворца, который соответственно стал называться Воронцовским. Расцвет сада и роскошь связаны с именем царского наместника князя Михаила Воронцова. Светлейший говорил, что "маленькая Грузия должна стать самым красивым, самым ярким парчовым узором на пяльцах российской вышивки". И делал все, чтобы так оно и случилось. Жена Воронцова была больна туберкулезом, и для того, чтобы она могла совершать прогулки и дышать чистым воздухом, царский наместник распорядился, чтобы дворцовый сад не уступал садам в его южных имениях. Любимым цветком княгини была ромашка, и все клумбы были усажены ею. Жена наместника ввела традицию благотворительных вечеров, на которых собирали деньги в фонд больных туберкулезом. По завершении вечера делалась групповая фотография. "Скажу несколько слов о традиционных новогодних и пасхальных приемах, когда все залы дворца заполнялись гостями до отказа. Нужно оговориться, что Наместник, гр. Воронцов-Дашков, своего жалования, если мне память не изменяет 17 тыс. (в месяц) совершенно не расходовал на себя. Он был очень богат, а его жена еще богаче, потому он от казны на себя ничего не расходовал. Жалование Графа шло в пользу бедных. В эти дни столы ломились от груды всякой еды. Чего, чего только не бывало тут. Западные люди с ума сходили от “такого непроизводительного расхода”. Вино и шампанское из собственных садов лились рекой. Сотни людей никогда не могли одолеть и половины поданной еды и питья. В пасхальный четверг во дворец приглашались воспитанницы Заведения Св. Нины, состоявшие в ведении графини Воронцовой-Дашковой, и кадеты Тифлисского корпуса. Молодежь этого дня всегда ждала с огромным интересом. Кроме угощения, для них устраивались концерты знаменитого хора Конвоя и балалаечников, а также танцы, игры и проч. увеселения". Николай Бигаев. Последние наместники Кавказа. ( Командовал Конвоем наместника) Известные люди, бывавшие в здании Дворца: -Великий князь Михаил Николаевич, младший сын императора Николая I, -Великая княгиня Ольга Фёдоровна, -великий князь Александр Михайлович (сын княгини Ольги Федоровны) родился в Тифлисе во дворце наместника, -А.Грибоедов, -Генерал граф Сергей Алексеевич Шереметев, -князь Голицын, А. Дюма, -Ольга Книппер-Чехова, Владимир Немирович-Данченко, -Сталин. В 1932-1937 годах в этом здании жила мать Сталина, Кэкэ Мгеладзе, которую после смерти похоронили на Мтацминдском Пантеоне. В 1937 по инициативе Лаврентия Берия, это здание было передано детям и получило название «Дворец пионеров и школьников», хотя официальное открытие произошло 2 мая 1941 года и именно эта дата считается днем рождения Дворца. Сейчас в здании «Воронцовского дворца» находятся многочисленные детские кружки, студии, спортивные секции и даже маленький планетарий. В Сквер свободный доступ. К сожалению, ромашек там уже нет… А вот в само здание вход посторонним закрыт, хотя там есть на что посмотреть…. Улица настолько оживленная, что невозможно сделать фотографию без прохожих... https://lookmytrips.com/594aaa...hee-ff9367автор: Светлана Роговская. Один из самых красивых вечеров случился в 1828 году, когда Главнокомандующий на Кавказе генерал Паскевич устроил бал в честь венчания Александра Грибоедова и Нино Чавчавадзе. Веселье происходило не только во дворце (то здание, придуманное архитектором Семеновым, несколько отличается от нынешего, авторства Симонсона), но и в саду, который был празднично украшен. Предложение устроить свадебный банкет во дворце стало для Грибоедова неожиданностью. Недавно полученная должность царского посланника в Персии все равно не давала права рассчитывать на такую честь - принимать гостей в стенах дворца Главнокомандующего. Но отгадка проста: жена Паскевича приходилась автору “Горе от ума” двоюродной сестрой. Семейные связи все и решили. Писателю Александру Дюма, даром что тот слыл гурманом, почти час пришлось простоять, прижавшись к сосне (в саду дворца). Так француз пытался прийти в себя после застолья, за которым он на спор выпил несколько бутылок вина, чем произвел впечатление на бывалых кутил и даже получил соответствующую справку. Ее выдал Иван Кереселидзе, прапра-предок грузинской девушки Любы, ставшей спутницей жизни и музой еще одного сказочника, Григория Горина. Рассказывают, что после смерти матери Сталина дворец хотели предложить в качестве жилья Лаврентию Берия, тогдашнему правителю Тбилиси. Но будущий нарком ответил лозунгом: “Все лучшее – детям”. Так с советских времен здесь и размещается дворец пионеров, теперь переименованный в дворец молодежи.. https://snob.ru/profile/28117/blog/107468автор:Игорь Оболенский С именем графа Воронцова в Грузии связана целая эпоха. В годы его наместничества были учреждены школы и публичные библиотеки, были открыты первые театры, стала выходить газета «Кавказ», стали возрождаться традиции Кавказа, которые за века владычества персов были забыты. При нём были построены первые заводы, а также новые жилые районы. Воронцовский дворец – одно из красивейших зданий на проспекте Руставели, построенное в стиле эпохи Ренессанса. Оно великолепно вписывается в общую атмосферу культурных и исторических памятников проспекта. Изяществом, неповторимым декором как внутренним, так и внешним, своей возвышенной красотой, оно может соперничать с лучшими творениями европейской архитектуры. Внутреннее убранство дворца поражает великолепием красок и богатством убранства комнат. Потолки, покрытые узорами из позолоты, бронзовые подсвечники и светильники, уникальные по своей красоте люстры, изысканный интерьер - все это приводит в трепет посетителей дворца. Особенно следует отметить Персидский зал. При входе в него, на мгновение можно застыть от ощущения легкости и воздушности зала. Почти весь зал выдержан в белых цветах, но поистине уникальным решением архитектурного декора являются зеркальные вставки в лепнине потолка и стен, которые создают эффект эфемерности помещения. https://www.advantour.com/rus/georgia/tbilisi/vorontsov.htm Интересно, что площадь, расположенная недалеко от дворца, до революции носила имя графа Паскевича Эриванского или Эриванская, в советское время имени Лаврентия Берия, затем имени В.И.Ленина. Рядом с дворцом в советское время была станция метро "Площадь Ленина". Теперешнее название этих объектов - Площадь Свободы. ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

19 февраля 2019 19:51 9 апреля 2021 23:00 Дворец принца Ольденбургского в Тбилиси. Тбилиси,улица Каргаретели, 6. Принц Константин Петрович Ольденбургский (1850-1906), воздвиг прекрасный дворец, чтобы провести лишь одну ночь любви с красавицей Аграфеной. Очевидно что эта ночь стоила таких затрат, ведь эта история любви имела достойное продолжение. На небольшой тбилисской улочке Каргаретели расположен великолепный особняк, прозванный не иначе как Дворец одной ночи. Здание настолько красивое, что пройти мимо этого изящества просто невозможно. Больше ста лет назад здесь развернулась история, которая могла бы стать сюжетом для прекрасного романа. Началась она, когда принц Константин Ольденбургский – правнук императора Павла – приехал в Грузию для осуществления своего очередного бизнес-проекта. По его инициативе и непосредственном участии в Кутаиси развернулось производство шампанских вин. И как раз-таки в этом городе впервые встретились Константин и Аграфина. На одном из балов принц увидел Аграфену Дадиани, которая была участницей «ожившей картины» в образе царицы Тамары*. Его высочество она сразу полюбилась, однако княгиня была замужем за князем Тариелом Дадиани и подобное внимание считалось возмутительным. Но Константин не собирался отступать и вознамерился во что бы то ни стало заполучить гордую красавицу. Говорят, что принц предложил ее мужу миллион рублей золотом за право одной ночи с Аграфеной, поговаривали также что у князя Дадиани были крупные долги, которые ему помог оплатить Константин. Как бы то ни было, предложение тянуло на крупный скандал. Однако князь Дадиани, как это не удивительно согласился на условия принца. В отличие от своего супруга, Аграфену подобное предложение возмутило, и она выставила Его высочеству свои условия: хотите, чтобы я стала вашей? Тогда построите дворец, достойный одной ночи любви. Аграфена лишь тянула время, чтобы отвязаться от назойливого поклонника. Однако не тут-то было! Недолго думая, принц приказал построить дворец. Автором проекта этого особняка стал известный архитектор Пауль Штерн. На сооружение всего комплекса ушло больше года. За это время гордая красавица не уступила настойчивости принца. К концу строительства принц был влюблен в Аграфену окончательно и бесповоротно. Когда наступила долгожданная ночь, она стала не удовлетворением каприза принца, но началом глубокого и взаимного чувства. Княгиня Дадиани Однако на этом история не закончилась. Не желая видеть свою возлюбленную в двусмысленном положении, Константин решил жениться на ней. Брак был неравным и многое стояло препятствием на их пути. Аграфена была уже замужем, а развод с Дадиани мог сильно подпортить репутацию княгини. К тому же при женитьбе с Аграфеной Константин терял право наследства, и его дети не смогли бы продолжить род Ольденбургский. Но даже это не остановило влюбленного принца. В 1882 года в Кутаиси состоялось бракосочетание Константина и Аграфены. У счастливых супругов родилось шесть детей. Семья много путешествовала и жила в свое удовольствие. В скором времени Константин получил титул графа Зарнекау, а Аграфена стала графиней. После революции принц вернулся на родину. Несмотря на просьбы мужа, Аграфена не последовала за ним. Константин увез с собой четверых детей. С матерью остались Алексей и Нино. Через год Константин скончался в Ницце. Его тело перевезли в Россию и похоронили недалеко от Санкт-Петербурга. А графиня Аграфена Зарнекау скончалась в 1927 году. Ей было 72 года. Точной информации о причинах ее смерти истории не известно. К сожалению, не известно даже то, где она похоронена. Ну, а Дворец одной ночи… Сейчас в нем разместился дворец искусств, музей театра, кино и хореографии. Здесь хранятся предметы и документы, связанные с историей театра и кино в Грузии. Но часть экспозиции занимают также вещи принца и его жены: предметы интерьера, книги, мраморная маска античной эпохи, персидские миниатюры. Другая часть посвящена непосредственно искусству. Как свидетельствуют сотрудники музея, душа Аграфены до сих пор не покинула свой дворец. Якобы иногда по ночам здесь слышны женский смех и даже шаги… Источник: https://v-georgia.com/24762-2/  Фото из альбома Сергея Вернигора *Царица Тамара – знаковая фигура в истории Грузии. С ее именем тесно связан один из самых благодатных периодов существования государства – «грузинский золотой век». Источник: https://v-georgia.com/carica-tamara-biografiya/Вторым мужем царицы Тамары был осетинский царевич Давид Сослан Недалеко от Дворца проходит проспект Давида Агмашенебели (ранее Михайловский проспект, в советское время проспект Плеханова), на котором расположено много красивых зданий. Предок царицы Тамары - Давид Агмашенебели в 1122 году освободил Тбилиси от власти арабских эмиров, и Тбилиси стал столицей Грузии ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

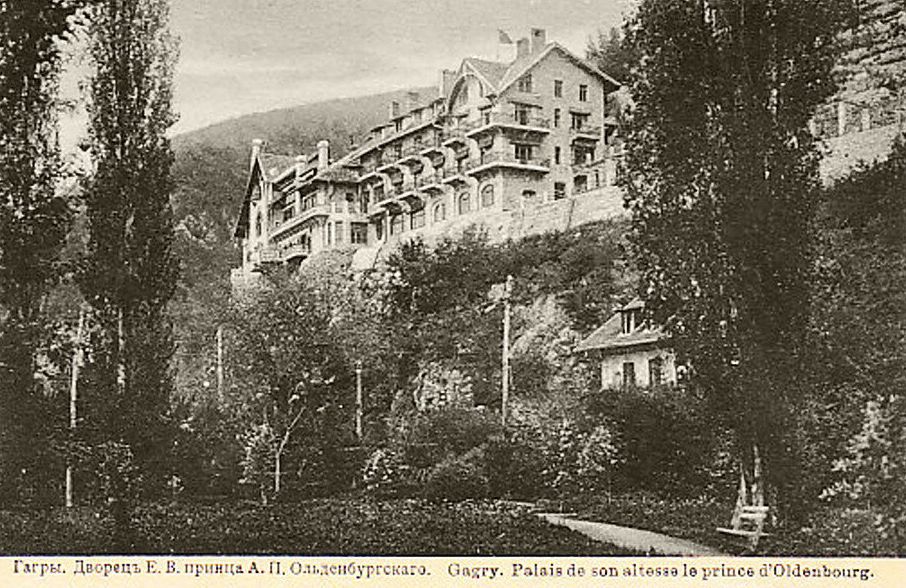

21 февраля 2019 19:16 Замок принца Ольденбурского расположен в старой части города Гагры. Находится он недалеко от реки Жоэквары, на склоне горы Мамзышха. История замка принца Ольденбурского Свою историю замок начинает с одного и самых знатных родов Ольденбурга. Эта ветвь начинается с маленькой веточки, а именно с семьи Гольштейн-Готторпской рода Ольденбург. Когда-то они были отличными правителями этого небольшого владения, а несколько позднее образовалось славное графство Ольденбург. Если вспомнить историю династии Романовых, то принц Александр Петрович являлся их ближайшим родственником. Так, правнуком императора Павла I был принц Александр Петрович Ольденбургский. Одним из самых важных его решений является учреждение уникального курорта на побережье Гагр. В те времена его называли второй Ниццой. Именно здесь принц решает начать строительство своего замка. Архитектора И. Люцернского назначили руководить всеми строительными работами, так как он был очень образован и любил новые стили и направления в искусстве того времени. Поэтому замок был возведен в совершенно новом и неповторимом стиле модерн. Это очень было нетипично для того времени! Дворец был окончательно достроен в 1902 году. А на следующий год около замка разбили прекрасное место отдыха – Приморский парк. Сюда привезли и посадили разнообразные кусты и деревья со всего мира. Кипарисы, финиковые пальмы, пробковый дуб, розовые олендры, магнолии, араукарии и много, много других. Во время правления советской власти дом принца Ольденбургского был переустроен в санаторий им. Сталина, именно сюда приезжала отдыхать вся советская элита. Несколько позже он стал называться санаторий «Чайка». И вот мы приехали в замок принца Ольденбурского. Сразу же бросается в глаза огромное каменное сооружение с ярко-красной черепичной крышей. Замок попал в зону боевых действия во время грузино-абхазского конфликта ( 1992-1993) и очень сильно пострадал. Проходя мимо него, можно заметить следы от пуль и других снарядов. Но дворец устоял и сохранился до сегодняшнего дня. http://travelask.ru/Abkhazia/Gagra/zamok-printsa-oldenburgНа старых фотографиях видно, что замок строился поэтапно. Сначала была построен сам дворец с круглым панорамным окном в кабинете принца, трубой и ажурным металлическим завитком. Потом появилась пристроенная гостиничная часть для членов королевской крови и представителей высшей знати Российской Империи. Место становилось модным. В 1912 году его посетил сам император, правда мельком, но все же. Седовласый принц умудрился совместить несовместимое: балы и рауты высшей знати при доброжелательном отношении горцев. Строил дворец петербургский архитектор Григории Люцедарсий. Существует версия, что при закладке фундамент два раза давал трещину, и тогда пригласили местного подрядчика Яхье Керболая Аббасе, который и построил дворец на горе по столичным чертежам в стиле, который архитекторы называют романтическим модерном. На территории действовали два маяка, освещавшие путь подходящим судам и яхтам. Въезд во двор был очень узким. "Мерседесу", на котором ездил принц, негде было развернуться во дворе, поэтому перед порогом был придуман деревянный разворотный круг. В 1906 году появился флигель с башней, о предназначении которой историки и краеведы спорят до сих пор: то ли это обзорная башня, то ли башня сокольничего. Принц Александр Петрович, перебравшись в Гагру, жил здесь по нескольку месяцев в году. Он заложил Приморский парк и открыл музей – кунсткамеру. Экспонаты скупал у местных жителей. Были у него и авантюрные идеи: заселить местные леса попугаями и обезьянами. Первых побили коршуны, вторых отстреляли местные охотники. О самом принце Ольденбургском стоит рассказать поподробнее. В 1903 году ему было уже пятьдесят девять лет. Он был генералом от инфантерии, отмеченным множеством наград, в том числе золотым оружием "За храбрость". Помимо курорта в Гагре, он открыл Институт экспериментальной медицины в Петербурге, был председателем противочумной комиссии. Во время Первой мировой войны принц организовывал санитарное дело в действующей армии. Николай II, ценя заслуги дальнего родственника, назначил его начальником санитарной и эвакуационной части русской армии. Супруга Ольденбургского не отставала от мужа. Евгения Максимилиановна занималась благотворительностью, была попечительницей школ и больниц. Во время русско-японской войны она возглавляла Порт-Артурский комитет по оказанию помощи раненым и увековечиванию памяти павших. Но к моменту строительства дворца в Гагре она была уже парализована. "Принц Ольденбургский переехал в Финляндию, где, по слухам, занимался цивилизацией некоего местечка, которое по доброй старой памяти назвал Новыми Гаграми. Продолжил ли он свои опыты, надеясь на скорое падение советов, или просто деятельная его натура ни в чем не терпела застоя, остается неизвестным. О дальнейшей его судьбе ни мне, ни владельцу великолепного бинокля ничего не известно", — так заканчивается третья глава "Сандро из Чегема". https://sputnik-abkhazia.ru/Ab...-mire.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

22 февраля 2019 19:40 9 апреля 2021 23:06 Парк принца Ольденбургского Петергоф, ул. Знаменская, дом 29 За мостом через Троицкий ручей, на гребне террасы, в XIX веке открывалась построенная в конце 1830-х гг. по проекту В. П. Стасова дача принца Петра Георгиевича Ольденбургского (сохранился перестроенный флигель по Знаменской ул., 29). Между дорогой и взморьем, с расположенным на его берегу старинным Троицким кладбищем, начинался парк Фермы Ольденбургского. Этот парк расположен в Старом Петергофе, против Ораниенбаумского спуска, на площади в тридцать девять гектаров. Он занимает прибрежную полосу длиной около километра. Песчаный ровный берег, овеваемый ветрами с залива, большие раскидистые кроны лип и высокие сосны, поляны, покрытые луговыми травами, делают его привлекательным для отдыхающих. Парк создавался на землях, принадлежавших в основном крестьянам деревни Новой. Первым его владельцем был принц Ольденбургский, племянник Николая I, приехавший в Россию из Германии в 1830 году. https://wikimapia.org/22380782...нбургскогоОн был председателем Государственного совета. https://kudago.com/spb/place/park-oldenburgskogo/Ко времени его приезда свободных земель у залива уже не было. Сначала Петергофское дворцовое правление купило два небольших участка. Затем оно повело переговоры со всеми жителями деревни Новой об их переселении на другие земли. Собранные на сход крестьяне заявили, что от бесконечных урезок их наделов под военные лагеря и для парков, от переводов с одного места на другое большинство хозяйств пришло в упадок. «При всем нашем желании уступить его светлости участок земли к морю мы изъявить согласие не можем», — писали они в решении схода. Но спорить с царем было бесполезно, и деревня Новая была снесена. Собранные такими путями участки земли Николай I подарил принцу Ольденбургскому «на вечное и потомственное владение». В июне 1837 года здесь начались работы под руководством архитектора В. Стасова. https://wikimapia.org/22380782...нбургскогоДля этого пригласили английских садовников, которые создавали прекрасные пейзажи и аллеи. https://kudago.com/spb/place/park-oldenburgskogo/ В парке построили коттедж-ферму, дом для садовника, хозяйственные здания, оранжереи, а на мысе залива — павильон. Территорию благоустроили, парку придали пейзажный характер, сохранив растущие деревья и сосновый бор. Территория парка приобрела вид неправильного, вытянутого вдоль моря четырехугольника, в северо-восточный угол которого "врезалось" кладбище. В соседстве с ним находилось и оранжерейное хозяйство принца. В парке свободно чередовались открытые и лесные пространства, была устроена причудливая сеть каналов и уединенный пруд. Главное сооружение, большая ферма в стиле английской готики, совмещала качества дворца и скотного двора. Здание фермы было каменным и по архитектурной отделке напоминало типичный английский коттедж в два этажа, с небольшим мезонином. Рядом располагались погреб и молочня, на берегу моря построены павильоны.Украшением парка служили два пруда, соединенные между собой системой небольших каналов, расчленявших довольно обширную площадь на островки. Но решающая роль в планировке принадлежала живописным аллеям. В парке построили коттедж-ферму, дом для садовника, хозяйственные здания, оранжереи, а на мысе залива — павильон. Здание фермы было каменным и по архитектурной отделке напоминало типичный английский коттедж в два этажа, с небольшим мезонином. Внутренняя планировка здания была таковой, что вход в парадные комнаты и роскошную двухсветную столовую с видом на залив вел через коровник. В парке имелось два железобетонных колодца, соединенных трубами. Воде источников приписывались лечебные свойства. Большой интерес среди прочих парковых сооружений представлял дом водоподъемной машины с высокой, увенчанной шатром и перевитой лестницею башней. Весной 1919 года экскурсионная секция Народного комиссариата просвещения открыла здесь Естественно-историческую станцию для летних экскурсий учащихся. С петроградскими школьниками проводились экскурсии во дворцы-музеи и в парки Петергофа. На станции был создан гербарий флоры окрестностей Петергофа, содержащий до шестисот видов растений. Впоследствии на даче Ольденбургского был открыт дом отдыха. В годы Отечественной войны основные здания фермы были уничтожены варварскими обстрелами оккупантов, захвативших Новый Петергоф. Центральная часть парка Ольденбургского искажена вторгшимся в него комплексом очистных сооружений. Западную границу нарушили громоздкие боксы водного кооператива. https://wikimapia.org/22380782...нбургского Петр Георгиевич Ольденбургский- сын дочери Императора Павла 1-го Екатерины Павловны и Принца Петра-Фридриха-Георга Ольденбургского. Какое-то время Петр Георгиевич Ольденбургский служил в лейб-гвардии Преображенском полку, но оставил службу и посвятил себя народному просвещению, здравоохранению и благотворительности. Принц Ольденбургский был одним из самых крупнейших и деятельнейших благотворителей России. На его деньги и его усилиями были построены и введены в строй: Мариинская больница, Петропавловская, Обуховская, и др., Воспитательный дом, Свято-Троицкая община сестер милосердия, первое в России высшее юридическое заведение- Училище правоведения, так же Русское общество международного права. Он был так же почетным опекуном и и Председателем Опекунского Совета, главным начальником женских учебных заведений, попечителем Императорского Училища правоведения, Санкт-Петербургского Коммерческого училища, Императорского Александровского лицея, президентом Императорского Вольного Экономического Общества, председателем Российского Общества международного права, попечителем Киевского дома призрения бедных, покровителем Глазной лечебницы. В 1881 году Принц Ольденбургский скончался на 69-м году жизни.Был погребен на кладбище Троицко-Сергиевой пустыни в Стрельне. http://tvoigorod.com/2013/06/28/znamen.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

8 марта 2019 22:29 20 ноября 2019 20:56 Замок принцессы Ольденбургской Усадьба конца XIX века в посёлке городского типа Рамонь Воронежской области. Ольденбургские – немецкие герцоги и герцогини, которые в XVIII век владели престолами в Дании, Норвегии, Швеции, Греции, а с 1761 года и в России. Впервые с домом Романовых они породнились, когда дочь Петра I Анна вышла замуж за Карла-Фридриха Гольштинского (одна из ветвей Ольденбургских). От их брака родился сын Карл Петер Ульрих (Петр III, 1728-1762гг), который правил Россией с 1761 по 1762 год (а с 1762 года Россией правила его жена Екатерина II). С началом его правления в Россию на различные государственные должности стали приглашать представителей Ольденбургского дома Гольштейн-Готторпской династии. Второй династический брак представителей домов Романовых и Ольденбургских был заключен в 1809 году между Георгом Петровичем Ольденбургским (Петр-Фридриг-Георг) и дочерью Павла I Екатериной. Третьим династическим браком стал заключенный в 1878 году союз Александра Петровича Ольденбургского (1844-1932) и принцессы Евгении Максимилиановны (1845-1925). Евгения Максимилиановна – дочь герцога Лейхтенбергского и Великой княгини Марии Николаевны. Её прабабушкой по линии отца была супруга Наполеона Бонапарта Мария-Франсуаза-Жозефина, а по линии матери она была племянницей Александра II и внучкой императора Николая I. Александр Петрович – внук Георга Петровича (кстати, отец Александра Петровича – Петр Георгиевич – был очень образованным, деятельным человеком и внёс очень большой вклад в развитие России; в 1889 году на Литейном проспекте Санкт-Петербурга ему был установлен памятник, а в 1912 году, в связи с его столетним юбилеем, была переименована часть набережной реки Фонтанки) (на фото Александра Петровича видны черты рода Романовых) В 1879 году император Александр II подарил любимой племяннице, Евгении Максимилиановне, именье Рамонь. В те времена здесь был сахарный завод, основанный предпринимателем и меценатом Иваном Ивановичем Тулиным. После него имение Рамонь и сахарный завод сменили нескольких владельцев, а в 1879 году стало принадлежать императорскому дому. Вступив во владение и приехав в Рамонь, Александр Петрович и Евгения Максимилиановна поселились в доме бывшего помещика Тулина, и, будучи людьми предприимчивыми, деятельными, целеустремлёнными, занялись обустройством хозяйства. В 1883 году началось строительство замка. И это грандиозное сооружение в староанглийском стиле, стены которого имели метровую толщину, было выстроено всего за три года! А в 1887 году была завершена и внутренняя отделка замка. Дворец построен в «староанглийском» стиле. Напротив господского дома — ворота с башней и вмонтированными в неё часами швейцарской фирмы «Винтер», названный «свитским корпусом», так как там размещалась свита, сопровождавшая знатных особ, посещавших усадьбу. Замок возводился на крутом склоне одного из холмов Рамони. Кирпич для постройки изготавливался тут же, по особой технологии (известный как "пяточный" метод), был очень прочным; благодаря чему стены замка до сих пор практически не имеют повреждений. День начала постройки был очень торжественным, все жители деревни нарядились в праздничные одежды, а будущие владельцы замка собственноручно закладывали в фундамент будущей постройки золотые монеты. Башни, окна и каменные щипцы были выделены белым цветом – это сделано для того, чтобы придать метровым по толщине стенам, неприступным угловым башням ощущение легкости и изящества: Изысканность замку придавали и творения кузнечного искусства — витые, в виде извивающейся виноградной лозы, чугунные въездные ворота и, повторяющая рисунок ворот, ограда балконов и веранды: В стекло крыши восточной веранды ажурной паутиной вплетена тончайшая жестяная проволока, которая должна была сдерживать удары случайных предметов и не позволять стеклу раскалываться: Одновременно с окончанием строительства замка, были построены и въездные ворота. Башню украсили куранты фирмы "Винтер" (сейчас на их месте стоят обычные вокзальные часы). Конструкция этой башни такова, что она многократно усиливала звон колоколов. Часы отмеряли время каждые четверть часа, а звон колоколов разносился на несколько вёрст: Перед замком был фонтан (сейчас его, к сожалению, уже нет). Позади замка каменные ступени вели к гроту, который украшал фонтан-рыбка (этого фонтана тоже сейчас нет), а над гротом была площадка для оркестра: От грота вниз спускались ступени, ведущие к реке: Позади замка сооружен мост, соединяющий два холма - "Мостик Любви" (на другом холме был построен дом для семьи сына Петра и его жены Ольги, которые был назван "Уютным"): При входе в замок, первое, что привлекает внимание - это камин (его верхняя часть в точности повторяет строение северной башни) и дубовая лестница: Лестница в два поворота ведет на второй этаж: Изготовлена она из мореного дуба без единого гвоздя. Говорят, что сама принцесса, высчитывала высоту и глубину ступеней, уделяя внимание тому, чтобы по этой лестнице удобно было ходить дамам в длинных платьях. Об этом рассказывала экскурсовод, пока мы поднимались по лестнице, и поначалу я не обратила внимания на это удобство. Но вот когда спускались, я, совершенно не думая об этом удобстве, вдруг почувствовала насколько приятно идти по этой лестнице. Действительно, очень удобные ступени, и очень приятно держаться за дубовые перила. Отапливался замок единственной печью, которая располагалась в цокольном этаже. От печи в стенах метровой толщины шли полости, по которым, как по кровеносным сосудам, поступало тепло в каждую комнату замка. Для реставраторов эта система отопления до сих пор остается загадкой. Вот на этой фотографии видно, что метровые стены внутри себя имеют полости: Помимо печи, на первом этаже замка выстроены три камина – помимо того, что это создавало уютную обстановку, эти камины были необходимы для дополнительного обогрева тех комнат, которые теряли тепло из-за открывающихся входных дверей или дверей веранды. А для приятного аромата камины топили дровами исключительно фруктовых деревьев. Автор проекта замка точно не установлен. По одним данным, им является Христофор Нейслер (Нецлер), по другим – Николай Леонтьевич Бенуа. Но существует мнение, что автором проекта, будучи высокообразованной и деятельной, была сама Евгения Максимилиановна; но эту версию подвергают сомнению, считая, что не могла женщина, не имеющая инженерного или архитектурного образования, построить столь совершенное (как в архитектурном, так и в инженерном плане) сооружение. При этом не опровергают того факта, что эта же женщина смогла построить и развить здесь множество производств, производительность которых выросла в короткие сроки и продукция получила известность и признание как в России, так и в Европе. Так что, вполне возможно, что и сама Евгения была автором (или одним из авторов) проекта этого дворца. И это еще одна из многочисленных тайн этого замка. Принцесса занималась тем, что обустраивала жизнь в селе. В частности, она построила первую в России конфетную фабрику с применением паровых машин, которая получила название «Паровая фабрика конфет и шоколада» и позднее стала прародительницей Воронежской кондитерской фабрики. Продукция фабрики имела международное признание, завоевав большое количество наград на различных всемирных выставках. Также в селе появилась водонапорная башня (во дворце был водопровод как с горячей, так и с холодной водой), а рядом с ней — два дома для прислуги принцессы. Именно при ней была учреждена стипендия Её высочества принцессы Ольденбургской, появились столовая и лечебница для местных жителей и железная дорог. При этом в посёлок постоянно приезжали новые крестьяне. В итоге Рамонь стала расширяться и из захолустного поселения превратилась в довольно зажиточное. Помимо деятельности в Рамони, Ольденбургские вели благотворительную деятельность. Александр Петрович был попечителем императорского Училища правоведения, Детского приюта, Свято-Троицкой общины сестер милосердия, Комитета содействия молодым людям в достижении нравственного и физического развития и мн.др. В 1890 году Александр Петрович создал Институт экспериментальной медицины (в ней работал и И.П.Павлов), не имевший аналогов ни в России, ни в Европе. А в 1900 году загорелся идеей создать на Кавказе, на берегу Чёрного моря, относительно недорогой курорт, который мог бы конкурировать с дорогими курортами Крыма. Он сам руководил работами, вникал во все мелочи, вкладывал в осуществление своей идеи немалые собственные средства. Так, благодаря Александру Петровичу Ольденбургскому, появился курорт в Гаграх, который многие годы оставался одним из лучших на Черноморском побережье. Евгения Максимилиановна участвовала во многих прогрессивных начинаниях, за что была награждена орденом "За беспорочную службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения". Она была попечительницей Рождественской женской гимназии, покровительницей Попечительного комитета о сестрах Красного Креста, попечительницей Ботанического сада, председателем Императорского Минералогического общества. Она была председателем Императорского Общества поощрения художеств, которое пропагандировало отечественное изобразительное искусство, устраивало выставки, издавало альбомы, а на полученные средства помогало талантливым художникам получать образование в России и за границей. По приглашению Евгении, сначала секретарём, а затем директором Императорского Общества поощрения художеств был Н.К.Рерих (который, кстати, часто гостил в замке Ольденбургских в Рамони) Комитет о сестрах Красного Креста под руководством Ольденбургской развернул широкую издательскую деятельность по изготовлению художественных почтовых открыток с репродукциями картин Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. К этой работе были привлечены многие художники во главе с А. Н. Бенуа. За 20 лет Общество изготовило 6500 наименований открыток общим тиражом больше 30 миллионов экземпляров. В издательстве выпускались также путеводители, буклеты, художественные альбомы. Очень многие начинания Ольденбургских внесли большой вклад в развитие России, и сохранились на века – кондитерская фабрика Ольденбургской положило начало Воронежской кондитерской фабрике (после отъезда за границу оборудование было выкуплено и перевезено в Воронеж), на месте зверинца – Воронежский биосферный заповедник, железнодорожная ветка действует и ныне, Гагринский курорт и сейчас поражает своей красотой и принимает отдыхающих, действует Институт экспериментальной медицины и еще многое-многое другое они оставили после себя потомкам. В 1901 году 33-х летний сын Евгении и Александра Ольденбургских Пётр женился на 19-летней сестре императора Николая II Ольге. В подарок им неподалёку от замка был построен особняк, прозванный «Уютным». Однако подарок не понравился Ольге, и для молодожёнов было куплено соседнее имение, названное впоследствии Ольгино. После Октябрьской революции хозяйка замка была вынуждена перебраться во Францию, а з атем в Канаду, город Торонто. Имение было разорено неким управляющим по фамилии Кох. Однажды в Рамони у Ольденбургских гостил Великий князь Константин Константинович Романов. После посещения он написал стихотворение: Мне бессильным не выразить словом, Как у вас отдыхает душа, Как под вашим приветливо кровом И как ваша Рамонь хороша. Хороша она далью лесною И дворцом над обрывом крутым, Хороша тихоструйной рекою И привольным простором степным. Но милее и лучше, и краше Гор, оврагов, озер и поле Дорогое радушие ваше С простотой деревенской своей. После революции здесь по очереди располагались казарма, школа, больница, заводоуправление и т. д. Существует легенда, будто в годы войны немецкие войска, узнав, что у хозяев замка немецкие корни, отказались его бомбить, разослав листовки: «Дворец бомбить не будем». Во время бомбардировок местные жители стали прятаться в нём. Современность С конца 1970-х годов дворец закрыт на реставрацию. Всё это время здание непригодно для эксплуатации, но несмотря на это в нём проводятся экскурсии. Дворец принцессы Ольденбургской стал первым культурным объектом, попавшим в сферу контроля только что созданного Фонда поддержки культурного наследия Воронежской области (5 июля 2010 г.). В конце того же года (28 декабря) памятник перешёл в областную собственность. Проекты реставрации В 2007 году территориальным управлением Росимущества по Воронежской области, администрацией области и администрацией Рамонского района было принято решение о сдаче замка в аренду сроком на 25 лет. Одним из основных условий арендного договора является сохранение замка как памятника архитектуры федерального значения. Однако конкурс не состоялся по причине того, что его участники высказались за увеличение срока аренды и включение в арендную плату (от 2 миллионов рублей в год) инвестиционной составляющей. Весной 2007 года в Рамонь с дружественным визитом прибыл праправнук русского царя Александра II, принц Майкл Кентский. Он учредил именную стипендию лучшим студентам Воронежского государственного университета и, по слухам, собирался выкупить дворец, однако местные власти не дали добро на эту сделку, поскольку объект является федеральной собственностью. 20 октября 2009 года в Рамони состоялась презентация проекта реставрации замка, выполненного немецкими архитекторами. Дворец также посетила Бибиан Дорнер, принадлежащая к семейству бывших владельцев. В планах инвесторов восстановление исторической части замка и воссоздание окружающей территории с сохранением всех имевшихся зданий, а также строительство гостиничного комплекса, который, по планам архитекторов, должен гармонично вписаться в исторический ансамбль. Инвестиции в проект планируются полностью с немецкой стороны. Общая сумма инвестиций составит около 40 миллионов евро. Инициатором проекта выступила немецкая компания «Ониксдата», автор проекта — архитектор Жан Пьер де Л'Ор. 4 февраля 2010 года губернатор Воронежской области Алексей Гордеев объявил, что до конца года в Рамонском районе планируется создать туристический центр. В рамках проекта будут произведены строительство гостиницы «Замок „Рамонь“» и реконструкция дворца. http://komanda-k.ru/Россия/замок-принцессы-ольденбургской Замок принцессы Ольденбургской (фото: Слава Андрианов) https://voronezh36.com/zamok-s...shnij-den/ ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

16 марта 2019 11:26 «Сказочный домик» или дом Бугрова История города Володарска 19-20 веков тесно связана с Бугровым Николаем Александровичем, известным нижегородским купцом-старообрядцем, хлебопромышленником и благотворителем. Кстати Володарск до 1920 года был поселком Сейма. Бугров Н.А. выменял расположенное здесь лесное имение А.А. Турчанинова на доходный дом в Нижнем Новгороде. С 60-х годов 19 века Бугров начинает в Володарске строительство собственных мельниц. Мельницы Бугрова имели паровые двигатели вместо водяного привода, что позволяло повысить их производительность. Мельницы обслуживала собственная бугровская флотилия из шести пароходов и нескольких десятков барж. Дело Бугрова росло и развивалось, а вместе с ним рос и город. Строились не только промышленные и административные здания но и общежития для рабочих и больница. Главная площадь современного Володарска целиком застроена зданиями бугровской эпохи. В бывших общежитиях для рабочих располагаются администрация района и Дом Культуры, а в бывшей мучной лавке и по сей день находятся магазины. Бугровская больница, хоть и имеет весьма плачевный вид, до сих пор служит поликлинникой и принимает больных. Рядом с промышленной зоной мукомольного завода на небольшом участке в окружении старых лип и лиственниц стоит дом Бугрова или «Сказочный домик» (так его называли местные жители). Дом построен в «русском стиле». В строительстве были использованы исконно русские материалы: дерево, пропильная резьба, узорочье, сложное завершение кровли придают зданию национальный колорит и ставят этот памятник в один ряд с лучшими столичными постройками эпохи эклектики. Дом Бугрова был построен первоначально для летнего проживания. Дата постройки точно не установлена. Архивных материалов по постройке и проектированию дома не обнаружено. Общим периодом возможного строительства дома является вторая половина 80-х – начало 90-х годов 19 века, в период наибольшей строительной деятельности Бугрова, как на мельнице, так и в Нижнем Новгороде. В 1883 году Н.А. Бугров стал единственным наследником всех капиталов династии. С 1885 года он начал модернизацию построенной А.П. Бугровым мельницы на Сейме. В 1890 году мельница была соединена колеей с железнодорожной станцией линии Москва – Нижний Новгород. В это же время, по-видимому, возведены и каменные склады вдоль железнодорожных путей. Николай Александрович не имел прямых наследников, и после его смерти в 1911 году его особняк в Володарске несколько лет пустовал. После революции в доме был устроен Дом пионеров. В результате сам особняк был сохранен, к сожалению были полностью утрачены интерьеры. Старинный паркет, печь, лестница — ничего не сохранилось, чудесные резные балкончики были разрушены, парк был уничтожен. Из посадок рядом с особняком сохранилась только небольшая часть липовой аллеи. В 2006 году реставрация дома Бугрова была включена в областную комплексную программу «Развитие культуры Нижегородской области на 2006-2010 годы». В настоящее время полностью восстановлен фасад здания (хотя при этом дом и превратился из строго-зеленого в «пряничный» желтый). Внутри восстановлена красивая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. На территории Нижегородской области нет ни одного подобного так хорошо сохранившегося здания. В 1989 году дом включен в «список объектов культурного наследия регионального значения». Сейчас в здании находится музей. Поскольку интерьеры дома не сохранились, экспозициями музея являются: «Комната Бугрова» (в которой представлены вещи Бугрова и «бугровской» эпохи, фотографии, предметы быта и мебель), а также «Стоянка первобытного человека» (в которой рассказывается о результатах раскопок на «Володарской стоянке»). https://prousadbi.ru/blog/dere...darsk.html ---

Снегиревы | | |

| snegirev Модератор раздела

Сообщений: 1307

На сайте с 2014 г.

Рейтинг: 38596 | Наверх ##

10 апреля 2019 19:33 30 мая 2020 9:00 Усадьба (Дом-музей) А. Ф. Можайского Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское (12 км от Вологды). Колыбель российской авиации Полеты не во сне, а наяву, морские путешествия, космические просторы и еще множество интересного ждет вас, если ваш путь будет лежать в село Можайское. Именно в этом тихом уголке нашей области спрятался от шумной городской суеты филиал Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника «Дом-музей А.Ф. Можайского». Деревянный, двухэтажный, в тени деревьев стоит дом. Когда-то он имел совсем другой вид, но время многое в нем изменило. История этого дома связана с именем известного инженера-авиаконструктора Александра Федоровича Можайского. Он жил и работал здесь с 1861 по 1868 годы. В те времена село это называлось по-другому – Котельниково. Здешняя усадьба досталась Можайскому как приданое за его женой Любовью Дмитриевной, дочерью надворного советника Д. И. Кузьмина. Будущие супруги встретились 6 января 1860 года на званом вечере у Кузьминых. Александру было 35 лет, Любе – 18. В течение года молодые люди общались и переписывались. Любочка была хороша собой и образованна, к ней многие сватались, даже один из ее учителей – композитор Рубинштейн; но она сделала свой выбор в пользу Александра Можайского. 5 ноября 1861 года молодые обвенчались в Вологде, в церкви св. Екатерины, откуда сразу уехали в Котельниково. Село, в котором предстояло жить молодым, приобрела в 1854 году мать Любови Дмитриевны, Елизавета Николаевна. Напротив подрастала роща, около дома были людской флигель, плодовый сад, амбар, погреба, конюшня, скотный двор. В доме располагались зал, гостиная, угловая, спальня, кабинет хозяина, девичья, прихожая, комнаты для детей... Сейчас, конечно, здесь все по-другому… но не будем забегать вперед. Здесь прошли счастливые для Можайских годы, о которых потом часто будет вспоминать глава семейства. После смерти жены в 1868 году Александр Федорович Можайский уезжает из поместья. Здесь остается его теща и двое сыновей – Николай и Александр. Позже, женившись, один из сыновей – Александр Александрович – становится полновластным хозяином дома. В это время надстраивается второй этаж, так как семья была многочисленной: Александр с женой и шестеро детей. В тяжелый для дворян период революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны Александр Александрович подписывает документы, в которых отказывается от владения усадьбой в пользу народа. Так он сохраняет дом – пусть не для себя, но для потомков, – а сам с семьей уезжает в Москву. Судьба дома складывается совсем не по-дворянски: здесь были и контора, и клуб, и склад, а в 1957 году дом превратился в коммунальную квартиру. Такая участь ждала большинство дворянских усадеб. В этом доме поселилось 50 семей. Остается только удивляться, как они все здесь разместились… В 1973 году, когда жильцы выехали, дом было решено отреставрировать. Конечно, восстановить все, что было утрачено за пятьдесят с лишним лет, оказалось невероятно трудно, но реставраторы сделали все возможное, и 4 ноября 1986 года в доме открылся музей. Первоначально он посвящался только жизни семьи Можайских. А затем экспозиция расширилась и получила название «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики». Хотя местные жители дом-музей по привычке называют музеем мореходов, ведь жизнь Александра Можайского связана с покорением не только воздушных, но и морских просторов. В далекие от нас 60-е годы XIX века в своем уютном кабинете, склонившись над чертежами, кандидат мирового посредника Грязовецкого уезда Александр Федорович Можайский даже не думал, что в будущем этот дом превратится в посвященный ему музей. Тогда он был увлечен идеями воздухоплавания и стремился принести пользу своему Отечеству. Теперь в этом доме витает дух тех времен. Это все благодаря тому, что предметы, которые вы увидите здесь, подлинные. Экспозиция «Жизнь и деятельность Александра Можайского, инженера-авиаконструктора Вологодской губернии», расположенная в пяти залах – а это весь второй этаж, – дает представление о нашем знаменитом земляке и о времени, в которое ему суждено было жить. Пройдя в гостиную, вы увидите мебель, которая принадлежала Можайским, но в начале 1918 года была продана с аукциона. Новые владельцы знали, откуда эти вещи, и берегли их, а затем передали в музей. Здесь и рояль, на котором Любочка играла Мендельсона, и ее платье, в котором она гуляла по этим залам. А фотографии и документы расскажут о свадьбе и семейной жизни Можайских. Украшающие стены силуэтные рисунки Елизаветы Бем, двоюродной сестры Любови Дмитриевны, создают атмосферу домашнего уюта и тепла. В рабочем кабинете Можайского – именно та обстановка, по которой в своих далеких плаваниях скучал Александр Федорович: рабочий стол и стол с чертежами воздухоплавательных аппаратов. Фотографии внуков Можайского – Димы и Любочки. Судьба последней, кстати, тоже связана с авиацией. Ее муж работал инженером на заводе Ильюшина. Во время Великой Отечественной завод эвакуировали за Урал, и ей, молодой журналистке, пришлось сменить профессию и трудиться у станка. В 1944 во время эпидемии умерло много работников завода. Эту участь разделили и внучка Можайского с мужем. Их похоронили в братской могиле… В следующем зале музея представлены документы, отражающая общественную деятельность Можайского, в том числе его участие в крестьянской реформе. Четвертый зал знакомит нас с петербургским периодом жизни Александра Федоровича, когда наш известный земляк серьезно увлекся идей полета в воздушном пространстве. Вот и две модели «воздухолетательных снарядов», как они именовались в то время, выполненные точно по чертежам мастера. Здесь же все документы на эти изобретения. Так, например, есть привилегия из Департамента торговли и мануфактуры от 3 ноября 1881, выданная капитану 1-го ранга Александру Можайскому на воздухолетательный снаряд. И последний зал – это мир Востока и морских путешествий Можайского. Заграничные пейзажи, нарисованные самим Александром Федоровичем, подарки, привезенные из экспедиции в Японию, куда он отправился на фрегате «Диана» по долгу службы. В этом путешествии мореплаватели пробыли девять месяцев, успели пережить крушение, построить новое судно «Хеду» и подружиться с японцами. Если перешагнуть из XIX века в XX, или проще – спуститься со второго этажа музея на первый, – то можно многое узнать о продолжателях дела Можайского: конструкторах, летчиках, космонавтах, которыми славится Вологодчина. С этим золотым фондом вас познакомят на обзорной экскурсии «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики». Если захотите, для вас проведут экскурсии «Творческое наследие инженера-авиаконструктора С. В. Ильюшина» и «Подвиг летчика-космонавта П. И. Беляева». Для того чтобы почувствовать себя космонавтом, можно испробовать, как функционируют «космические» молоток и ножницы… Правда, будет не хватать ощущения невесомости, но это не беда. В музее вы сможете найти и специальное питание – то, что ели космонавты в своих полетах за пределами земной атмосферы. Только вот попробовать эту пищу вам не дадут: она изготовлена в 70-е годы прошлого столетия! Хотя, судя по отзывам космонавтов, эта еда гораздо вкуснее современной. Поверим им на слово. А вот чтобы стать на время летчиком, вам можно просто сесть в специальное кресло и даже запечатлеть этот миг на фотоаппарат. Гуляя по уютным залам музея, вы найдете много интересного. Это модели самолетов Сергея Ильюшина и космических кораблей; останки военных самолетов, как русских, так и немецких, сбитых на территории нашей области во время Великой Отечественной войны; личные вещи космонавта Беляева. На картах и фотографиях – история авиации Вологодчины. Кроме того, вашему вниманию предлагаются фотоэкспозиции, посвященные жизни Павла Беляева и Сергея Ильюшина. Каждый из них прославился в своей области. Павел Иванович был десятым советским космонавтом; за успешное осуществление полета ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А С. В. Ильюшин возглавлял Опытное конструкторское бюро при авиазаводе им. Р. В. Менжинского, стал создателем более 120 типов самолетов. На картинах вологодского художника Владимира Петухова вы увидите город Коктебель, где совершил свои первые полеты Сергей Владимирович. Автор: Ирина Сорокина http://cultinfo.ru/museums/reg...yskiy.php  http://cultinfo.ru/upload/medialibrary/647/mus_mozh1.jpg http://cultinfo.ru/upload/medialibrary/647/mus_mozh1.jpg ---

Снегиревы | | |

|