Библия, православные праздники, традиции

В теме рассказывается о Библии, Православии, избранных днях церковного календаря, православных праздниках, традициях и обычаях русского народа.

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

29 июля 2018 22:50 30 июля 2018 12:57 30 июля память Великомученицы Марины (Маргариты) (ок. 284-305). Преподобного Иринарха Соловецкого (1628). Преподобного Леонида Устьнедумского (1654)

Преподобный Леонид Устьнедумский†1654 Память – 17 июля/30 июля в Соборе Вологодских святых – 3-я неделя по Пятидесятнице.  О жизни преподобного Леонида до того момента, как он решил стать иноком, известно немного. Он родился в 1551 году в Благовещенском приходе Пошехонского уезда. Его родители были ярославскими крестьянами, отца звали Никифором, а мать – Екатериной. Родители воспитали сына в вере и благочестии, обучили его грамоте, «что было тогда редкостью не только в бедном быту пошехонских крестьян, но и в высших классах народа». В 1603 году, будучи уже немолодым человеком, преподобный Леонид имел видение, которое изменило его жизнь. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица и велела «идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь и, взявши оттуда ее икону, именуемую Одигитрией, перенести ее в устюжские пределы, в Усольский уезд на реку Лузу к Туриной горе, и, построив в честь ее храм, оставаться при нем до смерти» (12, 668 – 669). Преподобный Леонид отнесся к этому видению более чем недоверчиво, стал сомневаться, под силу ли будет ему, простолюдину и старику, совершить долгое и трудное путешествие из родного Пошехонья в Архангельскую епархию, а затем на Вологодчину и построить где-то там, в неведомом и чужом ему краю, церковь. Кроме того, по своему смирению Леонид решил, что он недостоин того, чтобы ему являлась Божия Матерь. Однако, несмотря на эти сомнения, вскоре он покинул родное село и ушел в Кожеезерский монастырь, в котором принял монашеский постриг. В это время недавно основанная Кожеезерская обитель переживала тяжелые времена. Ее будущий настоятель преподобный Серапион собирал милостыню по окрестным деревням, тем самым спасая братию от голодной смерти. Однако преподобный Леонид с юности привык к лишениям и не боялся их. Возможно, он остался бы в Кожеезерском монастыре навсегда, если бы спустя год или три его видение не повторилось. Божия Матерь вновь явилась ему и повторила свое повеление перенести из Моржегорской пустыни на Вологодчину, на реку Лузу, икону Пресвятой Богородицы. Это видение повергло преподобного Леонида в недоумение и страх. Он не мог понять, почему Божия Матерь поручает столь трудное и, по человеческим расчетам, совершенно невыполнимое дело ему, человеку, менее всего способному его осуществить? Святой Леонид решил уйти в еще более далекие края, надеясь, что загадочные видения уже не будут его смущать. Он покинул Кожеезерский монастырь и отправился на Соловки. В Соловецком монастыре он прожил три года, неся послушание в пекарне. Человеку невозможно скрыться от Бога ни в далеких краях, ни, как пророку Ионе, даже в морских глубинах. На Соловках видение преподобного Леонида повторилось в третий раз. На этот раз он понял, что должен выполнить волю Божией Матери, даже если она кажется ему невыполнимой. Рассказав о своих видениях игумену Соловецкого монастыря Антонию и получив его благословение, он покинул Соловки и отправился в Моржегорский Николаевский монастырь, находившийся близ Холмогор. Настоятель Моржегорской обители принял пришлого инока в свой монастырь. Однако преподобный Леонид не решался сказать ему о цели своего прихода и прожил в монастыре целый год «в великих трудах, постоянно думая о бывших ему сновидениях, ужасаясь и трепеща оттого, что он все еще не исполнил повеленного» (12, 671). Тогда Божия Матерь явилась ему во сне в четвертый раз, повторив свое повеление. Преподобный Леонид стал умолять Пречистую показать ему, где находится та икона, которую он должен перенести на Лузу. Пресвятая Дева исполнила его просьбу – он увидел монастырский храм так же ясно, как если бы находился там наяву, а в нем – ту самую икону Божией Матери «Одигитрии», о которой говорила Владычица. Пробудившись, преподобный Леонид стал горько плакать и молиться Пресвятой Богородице, а потом поведал настоятелю и братии о своих видениях и о том, ради чего он пришел к ним. Настоятель внимательно выслушал его рассказ и согласился отдать ему икону Царицы Небесной. После литургии, отслужив молебен Божией Матери, иноки Моржегорского монастыря с колокольным звоном проводили святой образ Богородицы в далекий путь. После долгого странствия по северным лесам преподобный Леонид пришел на Вологодскую землю. Первоначально он решил поселиться «близ Туриной горы, при устье речки Якушицы, впадающей в Лузу верстах в 80 от Устюга» (12, 672). Здесь стоял храм в честь Воскресения Христова. Однако местные жители, узнав о том, что в этих краях поселился монах, по наущению диавола прогнали его прочь. Преподобному Леониду пришлось искать себе новое пристанище. Господь и Божия Матерь даровали ему помощника в лице богатого местного крестьянина Никиты Назарова. Узнав о несчастии преподобного Леонида, а также о причинах его странствия, Никита с благоговением помолился перед иконой Божией Матери и предложил преподобному поселиться на своей земле, в том месте, где произошла их встреча (12, 673). Более того, он помог святому Леониду построить келью и стал посылать ему еду. Нередко Никита приходил к преподобному, чтобы поговорить на духовные темы и помолиться перед иконой Божий Матери. По его примеру и другие крестьяне стали посещать преподобного Леонида. Они узнали о том, что Сама Пресвятая Богородица повелела ему поселиться в их краях и перенести сюда Свою икону, и поняли, что Царица Небесная благоволит к ним. Для святого образа Богородицы была построена часовня. Некоторое время спустя преподобный Леонид отправился в Ростов, где был рукоположен во священника и получил благословение на постройку храма и монастыря при нем. В 1608 году он построил церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в которую была перенесена икона Одигитрии, прославившаяся многочисленными чудесами. В этом ему помогали местные жители. Постепенно к преподобному Леониду стали приходить люди, желавшие проводить монашескую жизнь. Он с любовью принимал их. Вокруг Введенского храма постепенно возник монастырь. Поскольку место, где стоял храм, было болотистым, преподобный Леонид задумал осушить его. Невзирая на свои годы (к тому времени ему было уже шестьдесят лет), он в одиночку приступил к делу, с которым смогли бы справиться только несколько молодых и сильных людей. Однажды, когда преподобный Леонид трудился на болоте, копая канал для его осушения, его ужалила змея. Преподобный Леонид испугался и попытался бежать, однако ему помешала сильная боль в ноге. Тогда, понимая, что никто из людей не придет ему на помощь, он стал молиться Богу и Его Пречистой Матери, а затем забылся сном. Во сне он услышал голос: «Не скорби, старче, и не думай бежать, но снова возвратись на дело, уповая на милость Божию. Помогает тебе Пресвятая Богородица, и от змеи не будет тебе вреда». Пробудившись, преподобный Леонид снова принялся за работу, не думая о случившемся с ним, в надежде на помощь Божию. Змеиный укус действительно не причинил ему никакого вреда. В память об этом чуде святой Леонид назвал выкопанный им большой канал рекой Недумой (12, 675 – 677). Впоследствии сам он стал именоваться преподобным Леонидом Устьнедумским. Во Введенской обители преподобный Леонид прожил до глубокой старости. За несколько лет до смерти он задумал перенести ее на другое, более сухое и высокое место – на мыс над Черным озером. Ранее он уходил молиться туда и поставил там крест. Преподобный говорил, что впоследствии на этом самом месте будет стоять монастырь, в котором сам он будет похоронен. Перенесение монастыря на другое место произошло, когда преподобному Леониду исполнилось уже около ста лет. В этом ему помогали как монахи, так и местные крестьяне, в том числе Григорий, сын того самого Никиты Назарова, который некогда уделил преподобному Леониду свою землю для устройства на ней монастыря. 23 мая 1652 года состоялось торжественное перенесение чудотворной иконы Божией Матери «Одигитрии» в новый построенный для нее храм. После этого преподобный Леонид передал управление обителью своему преемнику, а сам стал жить в уединении и безмолвии, покидая свою келью только для посещения храма. Около двух лет спустя, 17 июля 1654 года, он почил о Господе. Преподобный Леонид был не только основателем монастыря, но и просветителем жившего в тех краях пермского народа (12, 676). Он приводил людей ко Христу не только своими беседами и наставлениями, но и прежде всего примером собственной подвижнической жизни. Впоследствии основанный преподобным Леонидом монастырь был закрыт. Введенский храм стал приходской церковью. В ней под спудом почивали святые мощи преподобного, а также хранилась колючая и тяжелая власяница, которую он носил при жизни. Преподобный Леонид особенно почитался в Вологодской епархии. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

8 августа 2018 21:55 9 августа 2018 8:00 9 Августа.Великомученика и целителя Пантелеимона. Преподобного Германа Аляскинского.  Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина и стал известен императору Максимиану (284–305), который захотел видеть его при своем дворе. В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика Ермолая. Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона. После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем с именем Пантелеимон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, святой Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и когда отец увидел, как сын исцелил слепца призыванием Имени Иисуса Христа, то он уверовал во Христа и крестился вместе с прозревшим слепцом. После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеимону. Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам. Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Великомученика Пантелеимона повесили на дереве и рвали железными когтями, обжигали свечами, потом растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Во всех истязаниях великомученик оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою веру во Спасителя и были обезглавлены (сведения о них помещены 26 июля). По повелению императора великомученика Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям в цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский!» Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил Имя Христово, а великомученику Пантелеимону отрубить голову. Святого привели на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой окончил молитву, и послышался Голос, звавший страстотерпца по имени и призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, воины упали перед святым мучеником на колени и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, сказав, что иначе они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины со слезами простились со святым, целуя его. Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами († 305). Слуги великомученика Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан видели его казнь и слышали Голос с Неба. Они написали повествование о жизни, страданиях и кончине святого великомученика. Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона. Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с ХII века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, сын святого Мстислава Великого, имел изображение великомученика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением святого он остался жив в войну 1151 года. В день памяти великомученика Пантелеимона русские войска одержали две морские победы над шведами (в 1714 году при Гангаузе, в 1720 году при Гренгаме). Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит «лев во всем». Второе имя, данное при Крещении, – Пантелеимон, то есть «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей. Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души. Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного. День памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона в Русской обители на Афоне является храмовым праздником. Предпразднство начинается за 8 дней до праздника, в которые после вечерни поются молебные каноны на 8 гласов, причем для каждого дня имеется особый канон. Второй день праздника – ктиторский день. В самый день праздника после вечерни соборне совершается панихида по почившим строителям и благодетелям обители, освящается и раздается коливо (кутия). Припевы на 9-й песни канона великомученику и целителю Пантелеимону по рукописной афонской службе напечатаны в «Журнале Московской Патриархии» (1975, № 3, С. 45–47). ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

13 августа 2018 16:42 13 августа 2018 16:43 14 августа отмечается Первый Спас – Медовый. Этот день является первым днем Успенского поста, а также посвящается памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста. Успенский пост считается последним из многодневных постов в году. Он длится с 14 по 28 августа. По понедельникам, средам и пятницам церковный устав предписывает сухоядение. По вторникам и четвергам можно есть вареную пищу без масла. В выходные дни разрешается постное масло и вино. Ещё 14 августа Православная церковь почитает память семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, погибших в 166 г до н. э. Название праздника связывают и с маком, который созревает к этому времени. В честь малого водосвятия праздник называют ещё Спасом на воде. В этот время на Руси было принято чистить старые и освящать новые колодцы, совершать крестный ход на реки и родники для освящения воды. Люди купались в освященной воде и купали домашний скот. Верили, что это поможет смыть болезни, порчу, сглаз. После Маковея уже не купались. Лето подходило к концу, вода начинала цвести, становилась прохладной. Поэтому все, кому не лень, в этот период отправлялись к водоемам, чтобы вдоволь накупаться последний раз в этом году. Ещё 14 августа – день пчеловодов. Пасечники в ульях заматывают первые медовые соты, собирают мёд и освящают его в церкви. Святить его следует в новой посуде, из которой ещё никто не ел. Освященным медом поминали усопших родственников, часть оставляли в церкви, чтобы им могли угоститься служители храма, дети и нищие. На Первый Спас принято печь медовые пряники и пироги, делать блины с медом. В южных регионах собирали мак и использовали для приготовления разнообразных блюд. С ним пекли пирожки и булки, которыми угощали родственников и друзей.  Накануне праздника готовили букет на Маковея, состоящий из разных растений и цветов, которые соединяли с несколькими головками мака, и освящали в церкви. Освященные маковые головки хранили дома для благополучия и спокойствия в семье. Люди, страдающие бессонницей, ставили засохший букетик недалеко от своей кровати, чтобы обрести здоровый сон. Ещё в церкви освящали плоды нового урожая и венки из колосьев с новым зерном. С этого дня начинается двухнедельный Успенский пост. Он является строгим, но благодаря тому, что поспел урожай, перенести его намного легче, чем, например, Великий пост. Главный запрет во время поста налагается на развлечения. Человек, который постится, не должен предаваться праздному времяпровождению, пустословию и веселью. В этот период нужно творить добрые дела, помогать нуждающимся людям, читать духовную литературу, молиться. Наши предки 14 августа оказывали помощь сиротам и вдовам.  14 августа заметны утренние заморозки, да и днем становится намного прохладнее, чувствуется скорый приход осени. В большинстве районов начинают сеять озимую рожь. Ещё в этот день на Руси почитали повитух. Считалось, что в Медовый Спас появилась на свет Соломонида-бабушка, принявшая, по легенде, Младенца Христа. Народные приметы на 14 августа 1.Олени в воду заходят – больше в реках купаться нельзя. 2.Если поспела в лесу малина и её ягоды крупные, то пора сеять озимые. Если же ягоды средние по размеру или мелкие, то сев нужно отложить на более поздний период. 3.Чтобы защитить жилище от всего дурного, нужно посыпать порог маком, собранным перед Маккавеем. 4.Чтобы нечисть не проникла в эту ночь в дом, на порог клали топор, а углы дома окуривали дымом чертополоха и крапивы. 5.Если розы отцвели, то скоро наступят холода. 6.Если день дождливый, то не стоит в поле выходить работать. 7.Если погода ветряная, зима будет снежная и морозная. 8.Какая погода на Медовый Спас, такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). vsyamagik.ru›narodnye…na-14-avgusta-medovyj-spas… ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

17 августа 2018 17:33 17 августа 2018 17:35 19 августа 2018: Преображение Господне Преображение Господне

Преображение Господне, или, по-народному, «Яблочный Спас» — православный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день мы вспоминаем евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, вечной славе. Мы расскажем об истории, смысле и традициях праздника Преображения. Что такое Преображение Преображение (греч. метаморфосис, лат. Transfiguratio) буквально переводится как «превращение в другой вид» или «изменение формы». Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из так называемых двунадесятых праздников, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Преображение — Господский праздник. События Преображения описаны в Евангелиях, о них пишут все евангелисты, кроме апостола Иоанна. Во время молитвы на горе Фавор три ученика Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели, как Учитель преобразился: По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1-2). На Руси этот праздник получил народное название «Яблочный Спас». Дело в том, что в Израиле и Греции день Преображения приходился на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм — для благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не растет, например, в большей части России, вместо него стали освящать яблоки. Существует специальная молитва «На освящение начаток овощей (плодов)». Когда празднуется Преображение Господне

Православные христиане празднуют Преображение 19 августа по новому стилю (6 августа по старому стилю). События Преображения Господня

Мы читаем о Преображении в трех Евангелиях, оно не описано только в Евангелии от Иоанна. Как сообщают апостолы-евангелисты, события Преображения произошли через шесть дней после того, как Христос в беседе о кресте и Царствии Божием произнес: «…истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк 9:1). Спаситель взял с собой трех учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и отправился на гору, чтобы помолиться. Пока Христос молился, учеников, уставших за день, сморил сон. Но потом чудо разбудило их — Учитель «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф 17:2). Перед Спасителем явились пророки Моисей и Илия и говорили с Ним. Как пишет апостол Лука, беседа шла «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк 9:31), то есть о предстоящем распятии на кресте. Апостол Петр, пораженный величием Господа, воскликнул: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк 9:5). После этих слов появилось светлое облако и накрыло всех своей тенью. Из недр облака раздался голос Бога-Отца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). После этого чудесного события Христос и ученики сошли с горы. Спаситель запретил апостолам открывать кому бы то ни было тайну Преображения, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» (Мк 9:9). Фавор — Гора Преображения Фавор — это гора высотой 588 метров, расположенная в Израиле, в 9 километрах к юго-востоку от города Назарета. По преданию, именно на горе Фавор апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение Господне. В настоящее время на вершине горы действуют два монастыря, православный и католический. История празднования Преображения Господня

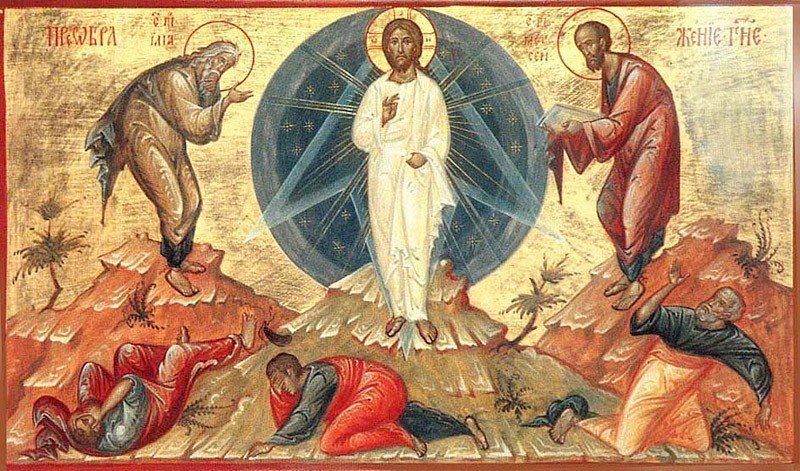

Традиция праздновать Преображение Господне существовала уже в IV веке, а, скорее всего, и раньше. Именно в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Кроме того, мы читаем об этом празднике в поучениях святых Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста. Из VII века до нас дошло слово на Преображение Господне святого Андрея Критского. Икона ПреображенияПреображение Господне — икона из Праздничного ряда православного иконостаса. Уже в VI веке сюжет иконы стал каноническим. Христа изображают в центре, по обеим сторонам от Него стоят пророки Моисей и Илия. Причем Моисей на иконе чаще всего юн, а Илия стар. Чуть ниже мы видим павших ниц апостолов. Белые одежды Спасителя сияют, свет лучится от лика и всей Его фигуры. Иконописцы изображают Христа в ореоле круглой или овальной формы. Богослужение Преображения Господня

У праздника Преображения есть один день предпразднства (5 августа) и семь дней попразднства (с 7 по 13 августа). Отдание праздника совершают в храмах 13 августа. Народное название Преображения Господня «Яблочный Спас» напоминает нам о древней традиции освящать в этот день плоды. В Израиле и южных христианских странах, например, Греции, ко времени праздника как раз поспевал виноград. Гроздья винограда, а еще колосья, люди несли в храм для благословения и в знак благодарности Богу. На русских землях виноград рос далеко не везде, поэтому традиция трансформировалась — стали освящать яблоки. Существует специальная молитва — «На освящение начаток овощей (плодов)». Молитвы Преображения Господня

Тропарь Преображения Господняглас 7 Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. Перевод: Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько это было для них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный, по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе! Кондак Преображения Господня

глас 7 На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние. Перевод: На горе преобразился Ты, и, насколько могли вместить ученики Твои, они славу Твою, Христе Боже, созерцали, чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, уразумели, что Твое страдание – добровольное и миру возвестили, что Ты – воистину Отчее сияние. Величание Преображения Господня Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преславное Преображение. Перевод Величаем Тебя, Податель жизни Христе, и почитаем пречистой плоти Твоей преславное преображение. «Яблочный Спас» — народные традиции праздника Преображения Праздник Преображения Господня на Руси также называли Яблочный Спас, Спас, Второй Спас, Праздник первых плодов, Спас на горе, Средний Спас, Горохов день, Вторая встреча осени, Первые осенины, Осенины. «Первые осенины» — значит встреча осени. Лето шло на убыль, крестьяне собирали урожай в полях и садах. В храмы несли для благословения яблоки. Над ними священник читал специальную молитву — «На освящение начаток овощей (плодов)». С этого момента верующим можно было начинать есть яблоки и другие плоды нового урожая. На Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье. На угощение приглашали родных и знакомых. Была традиция потчевать нищих — во славу Божию. Если кто-то отказывался исполнить это доброе дело, его всячески порицали: «А не дай, Боже, иметь с ними дела! Забыл он старого и сирого, не уделил им от своего богатства и малого добра, не призрел своим добром хворого и бедного!». Еще на Преображение пели песни, провожали солнце в поле.  19 августа 2018: Преображение Господне foma.ru›19-avgusta…preobrazhenie-gospodne.htm ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

27 августа 2018 2:34 27 августа 2018 7:23 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Что такое Успение БогородицыПолное название праздника — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это один из двунадесятых православных праздников. Двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Успение — Богородичный праздник. Праздник, который отмечается в Русской Православной Церкви 28 августа по новому стилю (15 августа по старому стилю), установлен в память о смерти Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим постом. Интересно, что Успение – последний двунадесятый праздник православного церковного года (заканчивающегося 13 сентября по новому стилю). У него есть 1 день предпразднства и 9 дней попразднства. События Успения Богородицы

Все, что мы знаем о смерти Матери Господа Иисуса Христа, почерпнуто из церковного Предания. В канонических текстах мы не прочитаем ничего о том, как и при каких обстоятельствах Богородица отошла ко Господу и была погребена. Предание — один из источников нашего вероучения, вместе со Священным Писанием. Из Нового Завета мы узнаем, что Спаситель, распятый на кресте, попросил своего ближайшего ученика — апостола Иоанна Богослова — заботиться о Марии: Увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, сын твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе (Ин 19:26-27). После распятия Христова Богородица вместе с учениками своего Сына пребывала в молитве и посте. В день Сошествия Святого Духа на апостолов (Пятидесятницу) она тоже получила дар Святого Духа. В письменных памятниках начиная с IV века мы находим упоминания о том, как дальше жила Божия Матерь. Большинство авторов пишут, что она была телесно восхищена (то есть взята) с земли на небо. Произошло это так. За три дня до смерти Богородице явился Архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. В то время она пребывала в Иерусалиме. Все случилось именно так, как сказал Архангел. После смерти Пречистой Девы апостолы погребли ее тело в Гефсимании, там же, где покоились родители Богородицы и ее супруг — праведный Иосиф. На церемонии присутствовали все, кроме апостола Фомы. На третий день после погребения Фома захотел увидеть ее гроб. Гроб открыли, но тела Богородицы в нем уже не было — лишь ее плащаница. История празднования Успения Богородицы

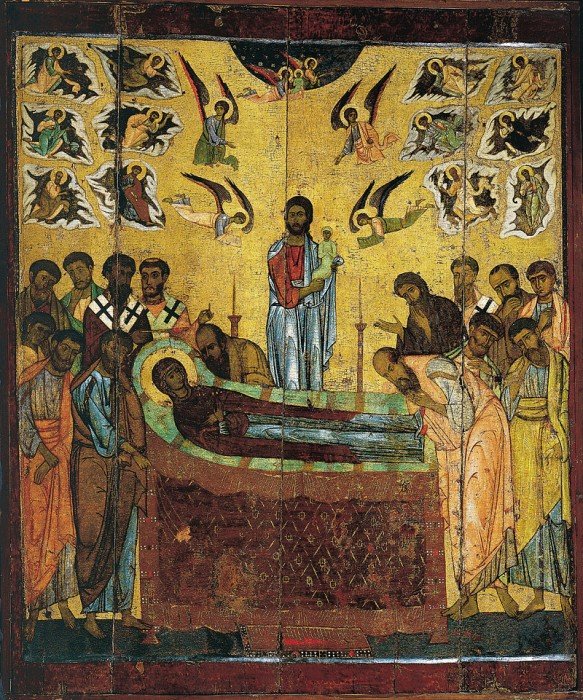

Достоверные сведения об истории праздника Успения начинаются лишь с конца VI века. Большинство церковных историков полагают, что праздник установили при византийском императоре Маврикии, который правил в 592–602 годы. Скорее всего, до этого времени Успение было в Константинополе поместным, то есть не общецерковным праздником. Икона Успения Богородицы  Успение Пресвятой Богородицы. Начало XIII в., Новгород. Государственная Третьяковская галерея, Москва Традиционно иконописцы изображают Богородицу в центре образа — она лежит на смертном одре, по сторонам от нее — плачущие апостолы. Чуть позади ложа стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемой в виде спеленутого младенца. В XI веке распространился расширенный вариант иконографии Успения, так называемый «облачный тип». Мы можем увидеть его, например, на фреске из церкви Святой Софии в Охриде в Македонии. В верхней части такой композиции изображаются апостолы, летящие к смертному одру Богоматери на облаках. Самый древний пример «облачного Успения» на Руси — это икона начала XIII века, которая происходит из новгородского Десятинного монастыря. В верхней части иконы изображен голубой полукруглый сегмент неба с золотыми звездами и фигуры ангелов, уносящих душу Богоматери. Сейчас этот образ хранится в Третьяковской галерее. Часто у ложа Богородицы иконописцы изображают одну или несколько горящих свечей, которые символизируют молитву Богу. Богослужение Успения

У праздника Успения есть один день предпразднства и 9 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника. Отдание праздника совершается 5 сентября по новому стилю. А предшествует Успению Божией Матери двухнедельный Успенский пост. Он длится с 14 по 27 августа. Существует особая Служба погребению Богоматери. Ее совершают по подобию службы Утрени Великой Субботы; во время нее читают 17-ю кафизму — «Блаженни непорочнии». В настоящее время Чин погребения Богоматери можно увидеть во многих кафедральных и приходских храмах на второй или третий день праздника. Богослужение начинается со всенощного бдения. На великом славословии духовенство храма выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богоматери; кадит ей, а потом обносит ее вокруг храма. После этого всех молящихся помазывают елеем (освященным маслом). И наконец читаются ектении (ряд молитвенных прошений) и отпуст (благословение молящихся на выход из храма по окончании богослужения). Стихиры Успения в V веке написал Константинопольский патриарх Анатолий. А в VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Молитвы Успения Богородицы

Тропарь Успения Богородицы глас 1 В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. Перевод: При рождении Христа Ты, Богородица, сохранила девство и по преставлении не оставила мира; Ты перешла к вечной жизни, Мати Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши. Кондак Успения Богородицы глас 2: В молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование/гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную. Перевод: Богородицу, в молениях неустанную и в ходатайствах надежду неизменную, гроб и омертвение не удержали, ибо к жизни перенёс Её, как Матерь Жизни, Вселившийся в Ее утробу вечнодевственную. Величание Успения БогородицыВеличаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое. Перевод: Величаем Тебя, Пренепорочная Матерь Христа Бога нашего, и всеславное славим Успение Твое. foma.ru›28-avgust-2013.html ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

27 августа 2018 7:29 28 августа 2018 15:40 Софийскому собору в Вологде исполняется 450 лет

Торжества по случаю 450-летия Софийского Успенского кафедрального собора пройдут в областной столице с 27 по 29 августа. А когда в 1558 году русский царь Иван IV Васильевич начал строительство в Вологде, Софийский собор должен был стать главным храмом не только северного города, но, возможно, и будущей столицы государства. Здесь было начато строительство гигантской каменной крепости размерами вдвое больше Московского Кремля. Грозный царь видел в Вологде один из центров опричнины. Иван Грозный

Казалось бы, что такого - храм построить? Ну, большой, даже огромный; так ведь народу нагнать - для царя, темporsuna 450 более если он Грозный, никакая не проблема. Причем собрать самых умелых мастеров, не любого-всякого... Построили Софию за два года, причем очень хорошо построили: почти половину тысячелетия стены собора стоят, и даже после страшного пожара в 1612 году устояли... Не зря же летописец пишет о том, как велось строительство Софийского собора: «…делали два года, а колико зделают, то каждого дня покрывали дубьем и другими орудии, и того ради оная церковь крепка на расселины». Видно, расселины - не самое страшное, что с храмом может приключиться. Что-то надломилось - и в душе царя-строителя, и в народе... Собор был уже готов, как вдруг... Предание говорит об упавшей на грозную голову «плинфы красной», то есть кирпича. Царь после этого в гневе повелел собор разрушить и Вологду срочно оставил. Правда, гнев на милость все же вскоре сменил, но в Вологду больше не возвращался. И о соборе никаких повелений не было. А без царской воли - кто ж будет что делать!  Пятиглавый Софийский Успенский собор создан по образцу главного храма России - Успенского собора Московского Кремля. Его высота - 59 метров, длина - 38,5 метра, ширина - 25,6 метра. Каменный соборный храм был заложен по велению царя Ивана Грозного в 1568 году. К этому времени вовсю шло начавшееся в 1565 году строительство задуманной царем гигантской каменной крепости площадью 46 гектаров - это в два раза больше Московского Кремля. Храм заложен вблизи берега Вологды, где должна была проходить северная стена крепости. Святитель Антоний

Епископ Антоний пробыл на кафедре Вологодской и Великопермской недолго, меньше трех лет. Епископом он стал уже в почтенных годах, был известен благочестивым житием и привык служить ежедневно. Жил владыка в Архиерейском доме - неподалеку от нового, но как бы и недостроенного собора. И очень это было Антонию не по сердцу - приходится ходить в церковь за тридевять земель, когда совсем рядом такой красавец стоит... Семнадцать лет простоял храм неосвященным. Уже после кончины грозного царя Ивана, в 1587 году, был наконец-то освящен один придел, расположенный в дьяконнике. Освятил престол владыка Антоний в честь Усекновения Главы Иоанна Предтечи, в память о небесном покровителе основателя Софийского собора. А через некоторое время, как пишет летописец о Софийском соборе, и вся церковь наконец-то была освящена. По благословению епископа Антония в собор был перенесен прах епископа Киприана, управлявшего Пермской и Вологодской епархией в 1547 - 1558 году. И сам святитель Антоний здесь упокоился в 1588 году. Церковь причислила владыку к лику святых. В соборе - двенадцать архиерейских захоронений. Тела вологодских владык помещены в каменных склепах под полом, а над ними установлены деревянные надгробия. Страшный суд

За долгую жизнь Софийского собора с ним многое случалось. Особенно, конечно, тревожились православные за судьбу своего главного храма в годы гонений на веру. Как известно, во время активной борьбы с церковью решения об уничтожении церквей в Володе принимались без раздумий. Но о сносе Софийского собора и речи не было. Даже самые закоренелые марксисты-материалисты все-таки не уничтожить эту красоту хотели, а как-то приспособить к своим нуждам. Несколько лет висел в центре храма маятник Фуко, чтобы не религиозный дурман отсюда исходил, а свет науки. Как получилось? Да как-то коряво. Музей атеизма не прижился, одно время собор пустовал, в начале войны он был ветеринарным складом, но уже в 1942 году здесь открыли экспозицию о победах русского оружия. Больше двадцати лет проводилась комплексная реставрация. Закрепили стенопись и живопись иконостаса, провели архитектурную реставрацию - словом, старались вернуть собору прежний величественный вид. Работали и московские, и вологодские мастера. В соборе проводили экскурсии. Рассказывают, что некоторые экскурсоводы, показывая посетителям росписи, горделиво указывали: «А вот - самый большой в Советском Союзе Страшный суд»... Все эти испытания говорят, что Софийский Успенский собор для Вологды - не просто самый большой храм, не просто исторический памятник. Это наша духовная основа, несмотря ни на что, стоит храм на Соборной горке нам на радость и утешение... И слава Богу. Андрей САЛЬНИКОВ По материалам газеты "Красный Север" От себя добавлю следующую выписку : КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЦЕРКВЕЙ г. ВОЛОГДЫ за 1816 год. (ГАВО, ф.496, оп.1, д.7121). Краткие выписки Вологодский Кафедральный Софийский собор .4об-5 на иподиаконских местах: - диакон Василий Иванов Кубенский 30 л., ВУ Троицкой ц., что в с. Кубенском, пономарский сын; посвящен в диакона в 1809 г. Обучался в ВС, умеет исправно читать и петь, состояния похвального. Жена Ермиония Михайлова 25 л., дочь Надежда 6 л. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

27 августа 2018 12:52 У подножия Елеонской горы в Гефсимании находится Успенский подземный храм с гробницей Божией Матери.

Первый и второй храмы IV и V веков были разрушены, но гробница чудесным образом

сохранилась и над ней крестоносцы в XII веке воздвигли современную церковь.

Эта церковь византийского типа была реконструирована в пещерный храм,

так как в те древние времена хоронили не в землю, а в пещеры. Сегодня она разделена между

греко-ортодоксальной и армянской церквями.

Широкая мраморная лестница спускается мимо греческого придела

праведного Иоакима и Святой Анны (родителей Девы Марии)

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

27 августа 2018 12:53 27 августа 2018 12:59 У подножия Елеонской горы в Гефсимании находится Успенский подземный храм с гробницей Божией Матери.

Необыкновенно сильное впечатление произвел на меня этот Успенский храм. Будучи однажды в паломнической поездке в Иерусалиме и посетив этот храм, навсегда запомнила то сильное душевное потрясение и благоговение, которое посещает всех, кто там бывает. Так и наша немногочисленная группа паломников, прибыв на это святое место, сразу начала молиться и петь псалмы Успению Богородицы. Нет слов, чтобы выразить то молитвенное состояние души...

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

30 августа 2018 21:32 На месте разрушенной церкви в дер. Флор ныне установлен памятный поклонный крест.

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21083 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29037 | Наверх ##

8 сентября 2018 21:10 Иерусалим - Масличная гора. Часовня Обретения Главы Иоанна Предтечи

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

|