Библия, православные праздники, традиции

В теме рассказывается о Библии, Православии, избранных днях церковного календаря, православных праздниках, традициях и обычаях русского народа.

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

10 июля 2016 8:09

Собор Белорусских святых

Житие

Установлен 3 апреля 1984 года по инициативе митрополита Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева). За двадцать с лишним лет Собор Белорусских святых возрос от 14 до 79 угодников Божиих.

В 1999 году было канонизировано 23 новомученика Минской епархии, пострадавших в период 1930–1950-х годов, а в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе к лику новомучеников и исповедников Российских были причислены священномученики Иоанн, архиепископ Рижский, Митрофан, архиепископ Астраханский, Иоасаф, епископ Могилевский, Павлин, архиепископ Могилевский, Иоанн, епископ Рыльский, а также святитель Гавриил, архиепископ Рязанский. Деятельность этих подвижников была также связана с Белорусской землёй, поэтому и они включаются в Собор.

Наконец, постановлением Святого Синода Белорусской Православной Церкви в 2002 году к лику местночтимых святых был причислен священномученик архидиакон Никифор (Кантакузен), а в Собор Белорусских святых этим же постановлением были включены ранее уже прославленные священномученик Макарий, митрополит Киевский, благоверные князь Борис Туровский и княгиня Евпраксия Полоцкая, преподобные Феодор, князь Острожский, Харитина, княжна Литовская и Геннадий Могилевский.

15 декабря 2009 года на заседании Священного Синода БПЦ было принято решение присоединить к Собору Белорусских святых 14 святых, канонизированных другими епархиями Русской Православной Церкви, но которые родились, жили, несли служение на территории Беларуси.

Собор святых, просиявших в Земле Белорусской, продолжает расти.

Дни памяти святых, почитаемых на Беларуси

• Священномученик архидиакон Никифор – память в Неделю 3-ю по Пятидесятнице

• Святитель Дионисий, епископ Полоцкий (1182) – память в Неделю 3-ю по Пятидесятнице

Январь

• Владимир Гаврилович Зубкович (1863–1938) – память 18 / 31 января (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

Февраль

• Геннадий Костромской, Любимоградский, прп. (†1565) – память 5 февраля (память и в Соборе Костромских святых – 23 января / 5 февраля, память и в Соборе Ростово-Ярославских святых 23 мая / 5 июня)

• Святая блаженная Валентина Минская – память 6 февраля

• Василий Васильевич Измайлов (1885–1930), прот., священномученик – память 9 / 22 февраля (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир Иванович Хрищенович (1876–1933), свящ., священномученик – память 30 / 12 января (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Валериан Васильевич Новицкий, свящ., священномученик – память 10 / 23 февраля (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Лаврентий Печерский, Туровский, еп., затворник, в Ближних (Антониевых) пещерах: †1194 – память 11 февраля, (память и в день Киево-Печерских святых, в Ближних пещерах почивающих – 28 сентября / 11 октября; память всех преподобных отцов Киево-Печерских совершается во 2-ую Неделю Великого поста).

• Святитель Симеон, епископ Полоцкий (†1289) – память 16 февраля (память и в Соборе Тверских святых – воскресенье после 29 июня / 12 июля).

• Святитель Георгий Конисский, архиепископ Могилевский и Белорусский (†1795) – память 26 февраля (и 6 августа).

Март

• Ростислав (в Крещении Михаил) Мстиславич Киевский, Смоленский, вел. князь: †1167 – память 27 марта (память и в Соборе Смоленских святых – воскресенье перед 28 июля / 11 августа).

Апрель

• София (Олелько) Слуцкая, княжна (†1612) – память 19 марта / 1 апреля

• Гавриил (Городков), Рязанский, архиеп. (†1862) – память 7 / 20 апреля

• Мученики Виленские (Литовские) Антоний, Иоанн и Евстафий (†1347) – память 27 апреля (и 26 июля)

• Священномученик Константин, пресвитер Шарковщинский – память 29 апреля (15 / 28 октября в Соборе новомучеников и исповедников Белорусских).

Май

• Гавриил Белостокский, Слуцкий, младенец, мч.: †1690 – память 20 апреля / 3 мая

• Святитель Кирилл, епископ Туровский (†1183) – память 11 мая

• Священномученик Макарий, митрополит Киевский – память 14 мая

• Преподобный Леонтий архимандрит Виленский, исповедник – память 15 мая

• Макарий Каневский, Пинский, Овручский, Переяславский, архим., чудотворец, прмч. (†1678) – память 26 мая (и 20 сентября)

• Святой праведный Иоанн Гашкевич (Кормянский) – память 31 мая (и 9 сентября)

Июнь

• Евфросиния Полоцкая (до Крещения княжна Предислава), игумения (†1173) – память 23 мая / 5 июня

• Геннадий Костромской, Любимоградский, прп. (†1565) – память 5 февраля (память и в Соборе Костромских святых – 23 января / 5 февраля, память и в Соборе Ростово-Ярославских святых – 23 мая / 5 июня)

Июль

• Святитель Мина, епископ Полоцкий (†1116) – память 3 июля

• Преподобная Харитина, княжна Литовская – память 3 июля в Соборе Новгородских святых (и 18 октября).

• Благоверный князь Борис Туровский – память 23 июня / 6 июля (память и в Соборе Владимирских святых, празднуемом в этот же день).

• Священномученик Митрофан, архиеп. Астраханский – память 6 июля

• Преподобный Мартин, затворник Туровский (1150) – память 10 июля

• Иулиания Ольшанская, Печерская, княжна, дева, в Ближних (Антониевых) пещерах (†ок. 1550) – память 19 июля и 11 октября (память и в день Киево-Печерских святых в Ближних пещерах почивающих – 28 сентября / 11 октября; память всех преподобных отцов Киево-Печерских совершается во 2-ую Неделю Великого поста)

• Мученики Виленские (Литовские) Антоний, Иоанн и Евстафий (†1347) – память 26 июля (и 27 апреля)

Август

• Афанасий (Филиппович; 1648–1717), игум. Брестского монастыря, преподобномученик – память 2 августа (обретение мощей) и 5 / 18 сентября (память и 10 / 23 октября в Соборе Волынских святых).

• Святитель Георгий Конисский, архиепископ Могилевский и Белорусский (†1795) – память 6 августа (и 26 февраля)

• Преподобная Манефа Гомельская – память 11 августа

• Феодор Васильевич Острожский, Печерский, князь, инок, в Дальних (Феодосиевых) пещерах (ок. 1483); (память и 10 / 23 октября в Соборе Волынских святых; Киево-Печерских преподобных, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих (28 августа / 10 сентября); память всех преподобных отцов Киево-Печерских совершается во 2-ую Неделю Великого поста) – память 24 августа

Сентябрь

• Преподобномученик Серафим, архим. Жировичский – память 6 сентября

• Святой праведный Иоанн Гашкевич (Кормянский) – память 9 сентября (и 31 мая)

• Афанасий (Филиппович; 1648–1717), игум. Брестского монастыря, преподобномученик – память 20 июля / 2 августа (обретение мощей) и 18 сентября (память и 10 / 23 октября в Соборе Волынских святых)

• Макарий Каневский, Пинский, Овручский, Переяславский, архим., чудотворец, прмч. (†1678) – память 20 сентября (и 26 мая)

Октябрь

• Афанасий (Филиппович; 1648–1717), игум. Брестского монастыря, преподобномученик – память и 10 / 23 октября в Соборе Волынских святых (память 20 июля / 2 августа (обретение мощей) и 5 / 18 сентября).

•Священномученик Алексий Могильницкий, пресвитер Лельчицкий – 20 октября

• Преподобная Харитина, княжна Литовская †1281 – память 18 октября (и 20 июня / 3 июля в Соборе Новгородских святых (3-я Неделя по Пятидесятнице)

• Иулиания Ольшанская, Печерская, княжна, дева, в Ближних (Антониевых) пещерах: †ок. 1550 – память 11 октября и 19 июля (память и в день Киево-Печерских святых в Ближних пещерах почивающих – 28 сентября / 11 октября; память всех преподобных отцов Киево-Печерских совершается во 2-ую Неделю Великого поста)

• Священномученик Иоанн, архиеп. Рижский – память 12 октября

• 23 новомученика Минской Епархии – 28 октября

• Серафим (Шахмуть, 1901–1945), архимандрит Жировицкого монастыря, преподобномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских)[1]

• Александр (Шалай; 1879–1937), протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир (Зубкович; 1863–1938) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир (Измайлов; 1885–1930), протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир (Пастернацкий; 1885–1938) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир (Хираско; 1874–1932) протоиерей, священноисповедник (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Димитрий (Павский, 1874–1937) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Иоанн (Воронец; 1864–1937) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Леонид (Бирюкович; 1864–1937) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Матфей (Крицук; 1892–1950) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Михаил (Новицкий; 1889–1935) протоиерей, священноисповедник (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Михаил (Плышевский; 1862–1937) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Порфирий (Рубанович; 1883–1937) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Сергий (Родаковский; 1882–1933) протоиерей, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Валериан (Новицкий; 1897–1930) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир (Талюш; 1891–1933) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Владимир (Хрищанович; 1876–1933) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Димитрий (Плышевский; 1880–1938) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Иоанн (Вечерко; 1890–1933) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Иоанн (Панкратович; 1870–1937) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Николай (Мацкевич; 1878–1937) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских)

• Петр (Грудинский; 1877–1930) священник, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Николай (Васюкович; 1882–1937) диакон, священномученик (память и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).

• Преподобная Харитина, княжна Литовская – память 18 октября

• Евпраксия (в миру Евфросиния) Псковская, княгиня, игумения (†1243) – память 29 октября (память и в Соборе Псковских святых – 3-я неделя по Пятидесятнице)

Ноябрь

• Священномученик Павлин (Крошечкин), архиеп. Могилевский (†1937) – память 3 ноября (память и в Соборе Курских святых 19 июля / 1 августа)

• Священномученик Николай, протоиерей Витебский – память 4 ноября

• Испов. Владимир Витебский – память 4 ноября

• Преподобный Елисей Лавришевский (1250) – память 5 ноября

Декабрь

• Иоасаф (Жевахов), Могилевский, еп., сщмч. (†1937) – память 5 декабря (память и в Соборе Курских святых – 19 июля / 1 августа).

Примечания

[1] Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX века на 25 января, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает – то в ближайшее последующее воскресенье. Дата была сопряжена с днём памяти священномученика Владимира (Богоявленского).

Молитвы

Тропарь Собору Белорусских святых

глас

Почти Господь Белорусский край/ святыми, Ему благоугодившими:/ святители, мученики, преподобными и праведными,/ верно Господеви послужившими/ и мзду трудов приявшими./ К тем же ныне и мы вопием:/ о нас молитеся

Кондак Собору Белорусских святых

глас 3

Божии угодницы Белорусский земли/ ныне со дерзновением предстоят Престолу Святыя Троицы/ и невидимо за ны молятся Богу,/ о крае нашем,/ прося нам мир и велию милость.

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

10 июля 2016 8:11 10 июля 2016 8:22 Собор Псковских святых

Житие

В Неделю 3-ю по Пятидесятнице Святая Церковь празднует Собор Псковских святых (переходящее празднование):

•Авраамий Мирожский, игумен, чудотворец: †1158; С. 24

•Александр Гривский, иерей, сщмч.: †1918; Ок. 11 || Новомуч.

•Афанасий Кислов, иерей, сщмч.: †1937; С. 10 || Новомуч.

•Василий Мирожский, Псковский, прмч.: †1299; Мр. 4

•Василий Розанов, иерей, сщмч.: †1937; Н. 14 || Новомуч.

•Василий Триумфов, иерей, сщмч.: †1919; Ф. 13 || Новомуч.

•Васса Псково-Печерская, прп., супруга прп. Ионы Псково-Печерского: †1473; Мр. 19:29 || Псково-Печ.

•Вассиан Муромский, Псково-Печерский, прмч., ученик прмч. Корнилия Псково-Печерского: †1570; Ф. 20 || Псково-Печ.

•Всеволод (в крещении Гавриил) Новгородский, Псковский, князь, чудотворец: †1138; Ф. 11; Ап. 22; Н. 27

•Гавриил Преображенский, иерей, сщмч.: †1919; Ф. 13 || Новомуч.

•Довмонт (Домант; в Крещении Тимофей) Псковский, князь: †1299; М. 20

•Досифей Верхнеостровский, Псковский, игумен, ученик прп. Евфросина Псковского: †1482; Окт. 8

•Евпраксия (в миру Евфросиния) Псковская, княгиня, игумения: †1243; Окт. 16 || Белорус.

•Евфросин (в миру Елеазар) Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп., чудотворец: †1481; М. 15

•Игнатий Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †XV; М. 15

•Иларион Псковоезерский, Гдовский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †1476; Мр. 28; Окт. 21 || Петерб.

•Иоаким Опочский, Порховский (?), игумен, ученик прп. Евфросина Псковского: †ок. 1550; С. 9 || Новг.

•Иоанн Псковский, затворник: †1616; Окт. 24

•Иоасаф Снетогорский, Псковский, прмч., и с ним 17 иноков: †1299; Мр. 4

•Иона (в миру Иоанн) Псково-Печерский, иером.: †1480; Мр. 29 || Псково-Печ.

•Иосиф Псковский, пресвитер, сщмч.: †1299

•Исидор Юрьевский (Дерптский), пресвитер, сщмч., и с ним 72 мученика, в Юрьеве Лифляндском пострадавших: †1472; Ян. 8 || Эст.

•Константин Псковский, пресвитер, сщмч.: †1299

•Корнилий Крыпецкий, прп.: †1903; Ил. 9 (обре́тение мощей); Д. 28

•Корнилий Псково-Печерский, игумен, прмч.: †1570; Ф. 20; Мр. 29 || Псково-Печ.

•Лазарь Прозорливый, Псково-Печерский, схимник: †?; || Псково-Печ.

•Марк Псково-Печерский, прп.: †XV; Мр. 29 || Псково-Печ.

•Мария (в иночестве Марфа) Псковская, княгиня, прп., супруга св. Довмонта Псковского: †1300; Н. 8

•Моисей Новгородский, архиеп.: †1362; Ян. 25 || Новг.; Твер.

•Никандр (в миру Никон) Псковский, пустынник, чудотворец: †1581; Мр. 25; Ин. 29; С. 24 || Новг.

•Николай Дворицкий, иерей, сщмч.: †1937; Н. 6 || Новомуч.

•Николай Саллос (Блаженный) Псковский, Христа ради юродивый: †1576; Ф. 28

•Нифонт Печерский, Новгородский, еп., в Ближних (Антониевых) пещерах: †1156; Ап. 8 || Волын.; Новг.; Печер.; Печер., ближ.

•Ольга (в Крещении Елена) равноапостольная, вел. княгиня Российская: †969; Ил. 11 || Волын.

•Онуфрий Мальский, Псковский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †1592; Ин. 12

•Памфил Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †XV; М. 15

•Пантелеимон Богоявленский, иерей, сщмч.: †1918; Ил. 27 || Новомуч.

•Савва Крыпецкий, Псковский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †1495; Ав. 28 || Афон.

•Серапион Изборский, Псковский, прп.: †XVI

•Серапион Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп., ученик и спостник прп. Евфросина Псковского: †1480; М. 15; С. 7 || Эст.

•Судислав (в Крещении Георгий) Псковский, Киевский, князь, затворник: †1063

•Тимофей Вороничский (Псковский), пастух, Христа ради юродивый: †после 1563; Ил. 17

•Харалампий Псковский, Спасо-Елеазаровский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †XV; М. 15

•Харитон Кудинский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †XVI

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

10 июля 2016 8:14 10 июля 2016 8:15 Собор Санкт-Петербургских святых

Житие Адриан Ондрусовский (Андрусовский), прмч.: †1549; М. 17; Ав. 26 || Карел.; Новг. Александр (в Крещении Амос) Свирский, игумен, чудотворец: †1533; Ап. 17; Ил. 17 (2-е обр́етение мощей); Ав. 30 || Карел.; Новг. Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь: †1263; Ав. 30; Н. 23 || Влад.; Карел.; Новг.; Ростов.; Тул.; Эст. Александр Хотовицкий, протопресвитер, сщмч.: †1937; Ав. 7 || Моск.; Новомуч. Александра Феодоровна, Императрица Российская, страстотерпица: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Алексий Николаевич, царевич, страстотерпец: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Анастасия Николаевна, великая княжна, страстотерпица: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Андроник (Никольский), архиеп. Пермский, сщмч.: †1918; Ин. 7 || Новомуч. Анна Лыкошина, мц.: †1925; С. 28 || Новомуч. Антоний Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Антоний Дымский, прп.: †ок. 1224; Ян. 17; Ин. 24 || Новг. Арефа (Митренин), иером., исп.: †1932; Окт. 24 || Новомуч. Аркадий (Остальский), еп. Бежецкий, сщмч.: †1937; Д. 16 || Новомуч. Бут. Арсений Коневский, прп.: †1447; Ин. 12 || Афон.; Карел.; Новг. Афанасий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Афанасий Валаамский, прмч. (другой): †1578; Ф. 20 Афанасий Сяндемский (Сянжемский), Вологодский, прп.: †после 1557; Ян. 18 || Волог.; Карел. Борис Орнатский, мч.: †1918; || Новомуч. Варвара, прп., мать прп. Александра Свирского: †XV; Ав. 30 Варлаам Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Варлаам Валаамский, прмч. (другой): †1578; Ф. 20 Василий (Зеленцов), еп. Прилукский, сщмч.: †1930; Ян. 25 || Новомуч.; Ряз. Василий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Василий Валаамский, прмч. (другой): †1578; Ф. 20 Вениамин Петроградский (в миру Василий Павлович Казанский), митр., сщмч.: †1922; Ил. 31 || Новомуч. Виктор (в миру Константин) (Островидов), еп. Глазовский, викарий Вятской епархии, исп.: †1934; Ап. 19 || Новомуч. Викторин Добронравов, иерей, сщмч.: †1937; Д. 15 || Новомуч. Владимир Киевский (в миру Василий Никифорович Богоявленский), митр., сщмч.: †1918; Ян. 25 || Новомуч. Владимир Лозина-Лозинский, прот., сщмч.: †1937; Д. 13 || Новомуч. Гавриил (в миру Григорий) (Владимиров), иером., прмч.: †1937; Н. 6 || Новомуч. Геласий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Геннадий Важеозерский, прп., ученик прп. Александра Свирского: †ок. 1516; Ф. 9 || Карел. Георгий Никитин, священник, сщмч.: †1930; Ил. 20 || Новомуч. Герман Аляскинский, прп.: †1837; Ил. 27; Д. 13 || Сибир. Герман Валаамский, прп., чудотворец: †ок. 1353; Ин. 28; С. 11 || Карел.; Новг. Григорий Поспелов, прот., сщмч.: †1921; Мр. 13 || Новомуч. Григорий Сербаринов, прот., сщмч.: †1938; Д. 26 || Новомуч. Давид Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Дионисий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Екатерина Арская, мц.: †1937; Д. 4 || Новомуч. Елисавета Феодоровна (Романова), Алапаевская, великая княгиня, инокиня, прмц.: †1918; Ил. 5 || Костр.; Моск.; Новомуч. Емилиан Панасевич, иерей, сщмч.: †1937; Н. 20 || Новомуч. Иаков Омучский, прп.: †ок. 1412; Окт. 21 || Новг. Игнатий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Игнатий Кавказский (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов), еп.: †1867; Ап. 30 || Брянск.; Костр.; Ростов. Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.: †1929; Д. 15 || Моск.; Новомуч. Иларион Псковоезерский, Гдовский, прп., ученик прп. Евфросина Псковского: †1476; Мр. 28; Окт. 21 || Псков. Иннокентий Иркутский, еп.: †1731; Ф. 9; Н. 26 || Волын.; Сибир. Иннокентий Московский (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов), митр., просветитель Сибири и Америки: †1879; Мр. 31; С. 23 || Моск. Свт.; Радонеж.; Сибир. Иоанн Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Иоанн Валаамский, прмч. (другой): †1578; Ф. 20 Иоанн Валаамский, прмч. (третий): †1578; Ф. 20 Иоанн Ковшаров, мч.: †1922; Ил. 31 || Новомуч. Иоанн Кочуров, Царскосельский, прот., сщмч.: †1917; Окт. 31 || Новомуч.; Ряз.; Эст. Иоанн Кронштадтский, прот., чудотворец: †1908; Д. 20 || Эст. Иоанн Стеблин-Каменский, священник, сщмч.: †1930; Ил. 20 || Новомуч. Иона Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Киприан Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Киприан Стороженский (Сторожевский), прп., бывший разбойник, ученик прп. Адриана Ондрусовского: †после 1598; Ав. 26; Н. 2 || Карел.; Новг. Кира Оболенская, мц.: †1937; Д. 4 || Новомуч. Кирилл (в миру Константин) (Смирнов), митр. Казанский, сщмч.: †1937; Н. 7 || Новомуч. Конон Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Корнилий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Корнилий Паданский, прп.: †XVI Корнилий Палеостровский, Олонецкий, игумен: †ок. 1420; М. 19; Ав. 21 || Карел.; Новг. Ксения Петербургская, Христа ради юродивая: †ок. 1803; Ян. 24 Лев (Егоров), архим., прмч.: †1937; С. 7 || Новомуч. Леонтий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Лука Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Макарий Оредежский, Новгородский, прп., ученик прп. Александра Свирского: †1532; Ав. 9 || Карел.; Новг. Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: †XVI-XVII; Ян. 19 || Новг. Мария Николаевна, великая княжна, страстотерпица: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Мартирий (в миру Мина) Зеленецкий (Великолуцкий), прп.: †1603; Мр. 1; Н. 11 || Новг. Мелетий Харьковский (в миру Михаил Иванович Леонтович), архиеп.: †1840; Ф. 12, 29 || Сибир. Никита Алмазов, протодиакон, сщмч.: †1937; Н. 15 || Новомуч. Никифор Важеозерский, прп., ученик прп. Александра Свирского: †1557; Ф. 9 || Карел. Никодим (в миру Александр) (Кононов), еп. Белгородский, сщмч.: †1918; Д. 28 || Новомуч. Николай (Клементьев), архиеп. Великоустюжский, сщмч.: †1937; Д. 18 || Новомуч. Николай II Александрович, Император Российский, страстотерпец: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Николай Кулаков, священник, сщмч.: †1938; М. 19 || Новомуч. Николай Кулигин, прот., сщмч.: †1937; Ок. 1 || Новомуч. Николай Орнатский, мч.: †1918; || Новомуч. Нифонт Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Ольга Николаевна, великая княжна, страстотерпица: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Павел Брянцев, священник, сщмч.: †1938; М. 19 || Новомуч. Пахомий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Петр I Петровия Негош, Цетинский, князь, митр.: †1830; Окт. 18 Пимен Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Платон (в миру Павел) (Кульбуш), еп. Ревельский, сщмч.: †1919; Ян. 1 || Новомуч.; Эст. Прокопий (Титов), архиеп. Херсонский, сщмч.: †1937; Н. 10 || Новомуч. Савва Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Самон Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Серапион Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Серафим (Чичагов), митр. Петроградский, сщмч.: †1937; Н. 28 || Брянск.; Моск.; Новомуч. Бут. Серафим Вырицкий, прп.: †1949; Мр. 21 || Ростов. Сергий (в миру Василий Павлович Шеин), архим., прмч.: †1922; Ил. 31 || Новомуч. Сергий Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Сергий Валаамский, прп., чудотворец: †ок. 1353; Ин. 28; С. 11 || Карел.; Новг. Сергий, прп., отец прп. Александра Свирского: †XV; Ав. 30 Сильвестр Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Симон (Шлеев), еп. Уфимский, сщмч.: †1921; Ав. 5 || Новомуч. Софроний Иркутский (в миру Стефан Назарьевич Кристалевский), еп., чудотворец: †1771; Мр. 30; Ин. 30 || Сибир. Татиана Николаевна, великая княжна, страстотерпица: †1918; Ил. 4 || Костр.; Новомуч. Тит Валаамский, сщмч.: †1578; Ф. 20 Тихон Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Тихон Московский и всея Руси (в миру Василий Иванович Белавин), патриарх, исп.: †1925; Мр. 25; С. 26 || Моск. Свт.; Новомуч.; Ростов. Трифон Городецкий, Лужский, прмч.: †1581 Феодор Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Феофан Затворник, Вышенский, еп.: †1894; Ян. 10; Ин. 16 || Ряз.; Тамб. Феофил Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Феофил Омучский, прп.: †ок. 1412; Окт. 21; Д. 29 || Новг. Филарет Московский (в миру Василий Михайлович Дроздов), митр.: †1867; Н. 19 || Моск. Свт.; Ростов. Филипп Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Философ Орнатский, прот., сщмч.: †1918; || Новомуч. Фома Валаамский, прмч.: †1578; Ф. 20 Юрий Новицкий, мч.: †1922; Ил. 31 || Новомуч. Молитвы Тропарь Собору Санкт-Петербургских святых

глас 4 Днесь светло красуется град святаго Петра, / яко наста честнаго торжества преславный день, / воньже людие христоименитии славословят Бога-Вседержителя, / на брегах Невы оплот державы Российския утвердившаго, / и воспевают Заступницу усердную рода христианскаго, / доныне столицу северную в мире и благоденствии сохраняющую, / величают же и покровителя своего, / святаго благовернаго и великаго князя Александра Невскаго, / молитвы ко Пресвятей Троице возносящаго,/ да помилует Господь и на будущия времена люди Своя, / и покрыет град сей благодатию Своею, яко милосерд Кондак Собору Санкт-Петербургских святых

глас 3 Днесь святии, в земли Санкт-Петербуржстей и Ладожстей просиявшии, / вкупе с нами предстоят в церкви, / и невидимо за ны молятся Богу: / да избавит нас от враг видимых и невидимых, / от недуга и глада, / от внезапныя смерти и от всякаго зла, / и спасет души наша.  ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

11 июля 2016 7:31 11 июля 2016 7:33 11 июля. Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Прп. Павла врача. Сщмч. Василия Ситникова диакона (1918); прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); сщмч. Григория Самарина диакона (1940). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII). 11 июля — память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Основатели Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, не раз были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей. 11 июля — память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев Не дошло до нас и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. В XVI веке уже были утрачены многие исторические документы, об этом свидетельствует древний синодик Валаамского монастыря, после разорения обители в 1611 году хранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Этот синодик является единственным историческим документом, написанным на Валааме, в котором отражено подлинное знание о первоначальниках обители. В синодике в списке игуменов упоминаются преподобные Сергий и Герман. Свидетельством иноческого подвига Преподобных стали церковное предание и древние летописные памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении Православия на Севере Руси, в основании монашеской обители, которая стала оплотом Православия в ранние века христианского просвещения. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163-64 гг. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах Новгородской епархии. Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе Новгородских святых, упоминания в службе «Всем русским святым», составленной в XVIII веке, а также прориси и иконописный подлинник XVIII века. В начале XVIII века были известны иконы преподобных Сергия и Германа. Напоминание об утраченном житии Преподобных, встречается в многочисленных списках «Валаамской беседы», памятника церковной публицистики XVI-XVII веков. Зачало «Беседы», несомненно, является отрывком из сентябрьских Миней, где повествуется о перенесении мощей преподобных Сергия и Германа (Карельских чудотворцев) из Новгорода в монастырь Всемилостивого Спаса по утишении военной опасности, по-видимому, в 1182 г., что подтверждается новгородскими летописными источниками. Первоначальное место подвигов преподобных Сергия и Германа указывается на Святом острове. Так говорит предание известное при игумене Ефреме во второй половине XVIII века. Также данный факт подтверждает и шведский атлас, в котором на карте острова Валаама Святой остров именуется как Vanho Valamo — Старый Валаам, и на этом острове указан крест. Чрезвычайно широкое распространение «Валаамской беседы», известной во множестве списков XVI, XVII, XVIII веков, свидетельствует о высоком духовном авторитете основателей Валаамского монастыря, так как именно их духовными устами изложена позиция нестяжателей в известной церковной полемике XVI века. В 1611 году монастырь был разорен шведами, и на острове жили шведские колонисты. В 1685 году в царствование Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, шведы захотели откопать мощи преподобных и надругаться над ними, но Господь молитвами преподобных вскоре послал на них великий недуг и расслабление членов, поэтому они устрашились и над мощами их устроили часовню. 11 июля — память преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцевВ 1755 году игуменом Ефремом был выстроен новый деревянный соборный храм, в котором имелся придел преподобных Сергия и Германа. Путешественник, капитан Яков Яковлевич Мордвинов так описывает саму обитель: «Монастырь построен на горе каменной, церкви, колокольня и ограда деревянные. И всему оному монастырю взят план, и на плане означено: Соборная церковь Преображения Господня, в ней приделы: с южной стороны — святых апостолов Петра и Павла, с северной — святого апостола Иоанна Богослова, вверху с юга святого апостола Андрея Первозванного, с северу святых праведных Захарии и Елисаветы, внизу с южной стороны — преподобных отец Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, где и мощи преп. под спудом, а сверху сделаны раки, и на раки их положены живописные их образы». К 28 июня 1789 года был освящен новый соборный храм преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, казначеем Иннокентием с братией, где мощи их почивают под спудом. В 1817 году архимандритом Коневского монастыря Иларионом была составлена служба преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам, и напечатана в Синодальной типографии с приложением поучительного слова на память их. В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти 28 июня/11июля и 11/24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в Спасо-Преображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной помощи Преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Основатели монастыря преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы, не оставили нам своего жития, которое несомненно существовало, сохранились лишь краткие упоминания в летописях и древних рукописях. Но преподобные Сергий и Герман никогда не оставляли своего братства. Они продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель. По материалам официального сайта Валаамского монастыря.  logoslovo.ru›forum/all/topic_14741/ ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

11 июля 2016 7:40 11 июля 2016 7:42

11 июля " Троеручица "

В IХ веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780; память 4 декабря) был оклеветан императором Львом III Исавром (717-740) перед Дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что Пречистая обращается к нему, обещая скорое исцеление. При этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться этой рукой. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица». По преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является задостойником в литургии святого Василия Великого. Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону. Лавра даровала икону «Троеручицы» в благословение святителю Савве, архиепископу Сербскому († 1237; память 12 январям). Во время нашествия турок на Сербию христиане, желая сохранить икону, поручили ее попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который без погонщика пришел на Афон и остановился перед Хилендарским монастырем. Иноки поставили икону в соборном храме. Во время разногласий при выборе настоятеля Матерь Божия благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители избирается только наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают от святой иконы благословение на все послушания.  logoslovo.ru›forum/all/topic_14741/

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

11 июля 2016 7:45 11 июля 2016 7:46 Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Конопы, близ Александрии (где они пострадали в 311 году) в близлежащее селение Мануфин было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. Патриарх Феофил (385–412) хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой Патриарх Кирилл (412–444). Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился Ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святейший Патриарх Кирилл исполнил повеление Ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников.

С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса, исцеления больных и недужных. Сведения о святых мучениках Кире и Иоанне помещены 31 января .

logoslovo.ru›forum/all/topic_14741/

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

17 июля 2016 2:15 17 июля. Церковь чтит память царственных страстотерпцев .Будущий Император Всероссийский Николай II родился 6 (18) мая 1868 года, в день святого праведного Иова Многострадального.  Он был старшим сыном Императора Александра III и его супруги Императрицы Марии Феодоровны. Воспитание, полученное им под руководством отца, было строгим, почти суровым. «Мне нужны нормальные здоровые русские дети» — такое требование выдвигал Император к воспитателям своих детей. А такое воспитание могло быть по духу только православным. Еще маленьким ребенком Наследник Цесаревич проявлял особую любовь к Богу, к Его Церкви. Он получил весьма хорошее домашнее образование — знал несколько языков, изучил русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном деле, был широко эрудированным человеком. У Императора Александра III была программа всесторонней подготовки Наследника к исполнению монарших обязанностей, но этим планам в полной мере не суждено было осуществиться. Императрица Александра Феодоровна (принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса) родилась 25 мая (7 июня) 1872 года в Дармштадте, столице небольшого германского герцогства, к тому времени уже насильственно включенного в Германскую империю. Отцом Алисы был Великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг, а матерью — принцесса Алиса Английская, третья дочь королевы Виктории. В младенчестве принцесса Алиса — дома ее звали Аликc — была веселым, живым ребенком, получив за это прозвище «Санни» (Солнышко). Дети гессенской четы — а их было семеро — воспитывались в глубоко патриархальных традициях. Жизнь их проходила по строго установленному матерью регламенту, ни одной минуты не должно было проходить без дела. Одежда и еда детей были очень простыми. Девочки сами зажигали камины, убирали свои комнаты. Мать старалась с детства привить им качества, основанные на глубоко христианском подходе к жизни. Первое горе Аликс перенесла в шесть лет — от дифтерии в возрасте тридцати пяти лет умерла ее мать. После пережитой трагедии маленькая Аликс стала замкнутой, отчужденной, начала сторониться незнакомых людей; успокаивалась она только в семейном кругу. После смерти дочери королева Виктория перенесла свою любовь на ее детей, особенно на младшую, Аликс. Ее воспитание, образование отныне проходило под контролем бабушки. Первая встреча шестнадцатилетнего Наследника Цесаревича Николая Александровича и совсем юной принцессы Алисы произошла в 1884 году, когда ее старшая сестра, будущая преподобномученица Елизавета, вступила в брак с Великим князем Сергеем Александровичем, дядей Цесаревича. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, перешедшая затем в глубокую и все возрастающую любовь. Когда в 1889 году, достигнув совершеннолетия, Наследник обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой, отец отказал, мотивируя отказ молодостью Наследника. Пришлось смириться перед отцовской волей. В 1894 году, непоколебимую решимость сына, обычно мягкого и даже робкого в общении с отцом, Император Александр III дает благословение на брак. Единственным препятствием оставался переход в Православие — по российским законам невеста Наследника российского престола должна быть православной. Протестантка по воспитанию, Алиса была убеждена в истинности своего исповедания и поначалу смущалась необходимостью перемены вероисповедания. Радость взаимной любви была омрачена резким ухудшением здоровья отца — Императора Александра III. Поездка в Крым осенью 1894 года не принесла ему облегчения, тяжелый недуг неумолимо уносил силы… 20 октября Император Александр III скончался. На следующий день в дворцовой церкви Ливадийского дворца принцесса Алиса была присоединена к Православию через Миропомазание, получив имя Александры Феодоровны. Несмотря на траур по отцу, было решено не откладывать бракосочетание, но оно состоялось в самой скромной обстановке 14 ноября 1894 года. Наступившие затем дни семейного счастья вскоре сменились для нового Императора необходимостью принятия на себя всего бремени управления Российской империей. Ранняя смерть Александра III не позволила вполне завершить подготовку Наследника к исполнению обязанностей монарха. Он еще не был полностью введен в курс высших государственных дел, уже после восшествия на престол многое ему пришлось узнавать из докладов своих министров. Впрочем, характер Николая Александровича, которому при воцарении было двадцать шесть лет, и его мировоззрение к этому времени вполне определились. Лица, стоявшие близко ко двору, отмечали его живой ум — он всегда быстро схватывал существо докладываемых ему вопросов, прекрасную память, особенно на лица, благородство образа мыслей. Но Цесаревича заслоняла мощная фигура Александра III. Николай Александрович своей мягкостью, тактичностью в обращении, скромными манерами на многих производил впечатление человека, не унаследовавшего сильной воли своего отца. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

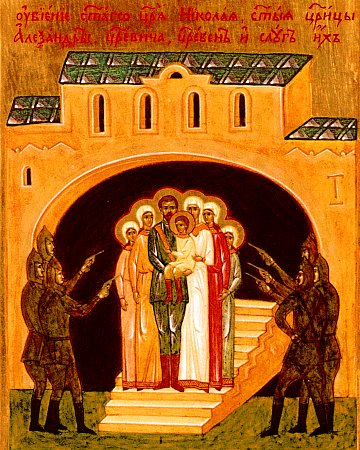

17 июля 2016 2:18 17 июля 2016 4:06 Продолжение. Руководством для Императора Николая II было политическое завещание отца: «Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед Престолом Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего царского долга да будет для тебя основой твоей жизни. Будь тверд и мужествен, не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся самого себя и своей совести». С самого начала своего правления державой Российской Император Николай II относился к несению обязанностей монарха как к священному долгу. Государь глубоко верил, что и для стомиллионного русского народа царская власть была и остается священной. В нем всегда жило представление о том, что Царю и Царице следует быть ближе к народу, чаще видеть его и больше доверять ему. 1896 год был ознаменован коронационными торжествами в Москве. Венчание на царство — важнейшее событие в жизни монарха, в особенности когда он проникнут глубокой верой в свое призвание. Над царской четой было совершено Таинство миропомазания — в знак того, что как нет выше, так и нет труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения, Господь… даст крепость царем нашим (1 Цар. 2,10). С этого мгновения Государь почувствовал себя подлинным Помазанником Божиим. С детства обрученный России, он в этот день как бы повенчался с ней. К великой скорби Государя, торжества в Москве были омрачены катастрофой на Ходынском поле: в ожидавшей царских подарков толпе произошла давка, в которой погибло много людей. Став верховным правителем огромной империи, в руках которого практически сосредотачивалась вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти, Николай Александрович взял на себя громадную историческую и моральную ответственность за все происходящее во вверенном ему государстве. И одной из важнейших своих обязанностей почитал Государь хранение веры православной, по слову Священного Писания: «царь… заключил пред лицем Господним завет — последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его всего сердца и от всей души» (4 Цар. 23, 3). Через год после свадьбы, 3 ноября 1895 года, родилась первая дочь — Великая княжна Ольга; за ней последовало появление на свет трех полных здоровья и жизни дочерей, которые составляли радость своих родителей, Великих княжон Татианы (29 мая 1897 года), Марии (14 июня 1899 года) и Анастасии (5 июня 1901 года). Но эта радость была не без примеси горечи — заветным желанием Царской четы было рождение Наследника, чтобы Господь приложил дни ко дням царя, лета его продлил в род и род (Пс. 60, 7). Долгожданное событие произошло 12 августа 1904 года, через год после паломничества Царской семьи в Саров, на торжества прославления преподобного Серафима. Казалось, начинается новая светлая полоса в их семейной жизни. Но уже через несколько недель после рождения Царевича Алексия выяснилось, что он болен гемофилией. Жизнь ребенка все время висела на волоске: малейшее кровотечение могло стоить ему жизни. Страдания матери были особенно сильны… Глубокая и искренняя религиозность выделяла Императорскую чету среди представителей тогдашней аристократии. Духом православной веры было проникнуто с самого начала и воспитание детей Императорской семьи. Все ее члены жили в соответствии с традициями православного благочестия. Обязательные посещения богослужений в воскресные и праздничные дни, говение во время постов были неотъемлемой частью быта русских царей, ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется (Пс. 20, 8) Однако личная религиозность Государя Николая Александровича, и в особенности его супруги, была чем-то бесспорно большим, чем простое следование традициям. Царская чета не только посещает храмы и монастыри во время своих многочисленных поездок, поклоняется чудотворным иконам и мощам святых, но и совершает паломничества, как это было в 1903 году во время прославления преподобного Серафима Саровского. Краткие богослужения в придворных храмах не удовлетворяли уже Императора и Императрицу. Специально для них совершались службы в царскосельском Феодоровском соборе, построенном в стиле XVI века. Здесь Императрица Александра молилась перед аналоем с раскрытыми богослужебными книгами, внимательно следя за ходом церковной службы. Нуждам Православной Церкви Император уделял огромное внимание во все время своего царствования. Как и все российские императоры, Николай II щедро жертвовал на постройку новых храмов, в том числе и за пределами России. За годы его царствования число приходских церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч, было открыто более 250 новых монастырей. Император сам участвовал в закладке новых храмов и других церковных торжествах. Личное благочестие Государя проявилось и в том, что за годы его царствования было канонизировано святых больше, чем за два предшествующих столетия, когда было прославлено лишь 5 святых угодников. За время последнего царствования к лику святых были причислены святитель Феодосий Черниговский (1896 г.), преподобный Серафим Саровский (1903 г.), святая княгиня Анна Кашинская (восстановление почитания в 1909 г.), святитель Иоасаф Белгородский (1911 г.), святитель Ермоген Московский (1913 г.), святитель Питирим Тамбовский (1914 г.), святитель Иоанн Тобольский (1916 г.). При этом Император вынужден был проявить особую настойчивость, добиваясь канонизации преподобного Серафима Саровского, святителей Иоасафа Белгородского и Иоанна Тобольского. Император Николай II высоко чтил святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. После его блаженной кончины царь повелел совершать всенародное молитвенное поминовение почившего в день его преставления В годы правления Императора Николая II сохранялась традиционная синодальная система управления Церковью, однако именно при нем церковная иерархия получила возможность не только широко обсуждать, но и практически подготовить созыв Поместного Собора. Стремление привносить в государственную жизнь христианские религиозно-нравственные принципы своего мировоззрения всегда отличало и внешнюю политику Императора Николая II. Еще в 1898 году он обратился к правительствам Европы с предложением о созыве конференции для обсуждения вопросов сохранения мира и сокращения вооружений. Следствием этого стали мирные конференции в Гааге в 1889 и 1907 годах. Их решения не утратили своего значения и до наших дней. Но, несмотря на искреннее стремление Государя к I миру, в его царствование России пришлось участвовать в двух кровопролитных войнах, приведших к внутренним смутам. В 1904 году без объявления войны начала военные действия против России Япония — следствием этой тяжелой для России войны стала революционная смута 1905 года. Как великую личную скорбь воспринимал Государь происходившие в стране беспорядки… В неофициальной обстановке с Государем общались немногие. И все, кто знал его семейную жизнь не понаслышке, отмечали удивительную простоту, взаимную любовь и согласие всех членов этой тесно сплоченной семьи. Центром ее был Алексей Николаевич, на нем сосредотачивались все привязанности, все надежды. По отношению к матери дети были полны уважения и предупредительности. Когда Императрице нездоровилось, дочери устраивали поочередное дежурство при матери, и та из них, которая в этот день несла дежурство, безвыходно оставалась при ней. Отношения детей с Государем были трогательны — он был для них одновременно царем, отцом и товарищем; чувства их видоизменялись в зависимости от обстоятельств, переходя от почти религиозного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной дружбы. Обстоятельством, постоянно омрачавшим жизнь Императорской семьи, была неизлечимая болезнь Наследника. Приступы гемофилии, во время которых ребенок испытывал тяжкие страдания, повторялись неоднократно. В сентябре 1912 года вследствие неосторожного движения произошло внутреннее кровотечение, и положение было настолько серьезно, что опасались за жизнь Цесаревича. Во всех храмах России служились молебны о его выздоровлении. Характер болезни являлся государственной тайной, и родители часто должны были скрывать переживаемые ими чувства, участвуя в обычном распорядке дворцовой жизни. Императрица хорошо понимала, что медицина была здесь бессильна. Но ведь для Бога нет ничего невозможного! Будучи глубоко верующей, она всей душой предавалась усердной молитве в чаянии чудесного исцеления. Подчас, когда ребенок был здоров, ей казалось, что ее молитва услышана, но приступы снова повторялись, и это наполняло душу матери бесконечной скорбью. Она готова была поверить всякому, кто был способен помочь ее горю, хоть как-то облегчить страдания сына, — и болезнь Цесаревича открывала двери во дворец тем людям, которых рекомендовали Царской семье как целителей и молитвенников. В их числе появляется во дворце крестьянин Григорий Распутин, которому суждено было сыграть свою роль в жизни Царской семьи, да и в судьбе всей страны — но претендовать на эту роль он не имел никакого права. Лица, искренне любившие Царскую семью, пытались как-то ограничить влияние Распутина; среди них были преподобномученица Великая княгиня Елизавета, священномученик митрополит Владимир… В 1913 году вся Россия торжественно праздновала трехсотлетие Дома Романовых. После февральских торжеств в Петербурге и Москве, весной, Царская семья довершает поездку по древним среднерусским городам, история которых связана с событиями начала XVII века. На Государя произвели большое впечатление искренние проявления народной преданности — а население страны в те годы быстро увеличивалось: во множестве народа величие царю (Притч. 14, 28). Убиение святаго царя Николая, святыя царицы Александры, царевича, царевен и слуг их. 8-е клеймо иконы Собора новомучеников и исповедников Российских из Храма Христа Спасителя.  ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

17 июля 2016 2:20 17 июля 2016 2:28 Продолжение. Россия находилась в это время на вершине славы и могущества: невиданными темпами развивалась промышленность, все более могущественными становились армия и флот, успешно проводилась в жизнь аграрная реформа — об этом времени можно сказать словами Писания: превосходство страны в целом есть царь, заботящийся о стране (Еккл. 5, 8). Казалось, что все внутренние проблемы в недалеком будущем благополучно разрешатся. Но этому не суждено было осуществиться: назревала первая мировая война. Использовав как предлог убийство террористом наследника австро-венгерского престола, Австрия напала на Сербию. Император Николай II посчитал своим христианским долгом вступиться за православных сербских братьев… 19 июля (1 августа) 1914 года Германия объявила России войну, которая вскоре стала общеевропейской. В августе 1914 года необходимость помочь своей союзнице Франции заставила Россию начать слишком поспешное наступление в Восточной Пруссии, что привело к тяжелому поражению. К осени стало ясно, что близкого конца военных действий не предвидится. Однако с начала войны на волне патриотизма в стране затихли внутренние разногласия. Даже самые трудные вопросы становились разрешимыми — удалось осуществить давно задуманное Государем запрещение продажи спиртных напитков на все время войны. Его убеждение в полезности этой меры было сильнее всех экономических соображений. Государь регулярно выезжает в Ставку, посещает различные секторы своей огромной армии, перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы — одним словом, все, что играло роль в ведении этой грандиозной войны. Императрица с самого начала посвятила себя раненым. Пройдя курсы сестер милосердия, вместе со старшими дочерьми — Великими княжнами Ольгой и Татьяной — она по несколько часов в день ухаживала за ранеными в своем царскосельском лазарете, помня, что требует Господь любить дела милосердия (Мих. 6, 8). 22 августа 1915 года Государь выехал в Могилев, чтобы принять на себя командование всеми вооруженными силами России. Император с начала войны рассматривал свое пребывание на посту Верховного главнокомандующего как исполнение нравственного и государственного долга перед Богом и народом: назначал пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих (Иов 29, 25). Впрочем, Государь всегда предоставлял ведущим военным специалистам широкую инициативу в решении всех военно-стратегических и оперативно-тактических вопросо С этого дня Император постоянно находился в Ставке, часто вместе с ним был и Наследник. Примерно раз в месяц Государь на несколько дней приезжал в Царское Село. Все ответственные решения принимались им, но в то же время он поручил Императрице поддерживать сношения с министрами и держать его в курсе происходящего в столице. Государыня являлась самым близким ему человеком, на которого всегда можно было положиться. Сама Александра Феодоровна занялась политикой не из личного честолюбия и жажды власти, как об этом тогда писали. Единственным ее желанием было быть полезной Государю в трудную минуту и помогать ему своими советами. Ежедневно она отправляла в Ставку подробные письма-донесения, что хорошо было известно министрам. Январь и февраль 1917 года Государь провел в Царском Селе. Он чувствовал, что политическая обстановка становится все более и более натянутой, но продолжал надеяться на то, что чувство патриотизма все же возьмет верх, сохранял веру в армию, положение которой значительно улучшилось. Это вселяло надежды на успех большого весеннего наступления, которое нанесет решительный удар Германии. Но это хорошо понимали и враждебные государю силы. 22 февраля Государь выехал в Ставку — этот момент послужил сигналом для врагов порядка. Им удалось посеять в столице панику из-за надвигавшегося голода, ведь во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога Своего (Ис. 8, 21). На следующий день в Петрограде начались волнения, вызванные перебоями с подвозом хлеба, они скоро переросли в забастовку под политическими лозунгами — «Долой войну», «Долой самодержавие». Попытки разогнать манифестантов не увенчались успехом. В Думе тем временем шли дебаты с резкой критикой правительства — но в первую очередь это были выпады против Государя. Претендующие на роль представителей народа депутаты словно забыли наставление первоверховного апостола: Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите (1 Пет. 2, 17). 25 февраля в Ставке было получено сообщение о беспорядках в столице. Узнав о положении дел, Государь посылает войска в Петроград для поддержания порядка, а затем сам отправляется в Царское Село. Его решение было, очевидно, вызвано и желанием быть в центре событий для принятия в случае необходимости быстрых решений, и тревогой за семью. Этот отъезд из Ставки оказался роковым. За 150 верст от Петрограда царский поезд был остановлен — следующая станция Любань была в руках мятежников. Пришлось следовать через станцию Дно, но и тут путь оказался закрыт. Вечером 1 марта Государь прибыл в Псков, в ставку командующего Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. В столице наступило полное безвластие. Но Государь и командование армией считали, что Дума контролирует положение; в телефонных переговорах с председателем Государственной думы М. В. Родзянко Государь соглашался на все уступки, если Дума сможет восстановить порядок в стране. Ответ был: уже поздно. Было ли это так на самом деле? Ведь революцией были охвачены только Петроград и окрестности, а авторитет Царя в народе и в армии был еще велик. Ответ Думы ставил Царя перед выбором: отречение или попытка идти на Петроград с верными ему войсками — последнее означало гражданскую войну в то время, как внешний враг находился в российских пределах. Все окружающие Государя также убеждали его в том, что отречение — единственный выход. Особенно на этом настаивали командующие фронтами, требования которых поддержал начальник Генерального штаба М. В. Алексеев — в войске произошли страх и трепет и ропот на царей (3 Езд. 15, 33). И после долгих и мучительных размышлений Император принял выстраданное решение: отречься и за себя и за Наследника, ввиду его неизлечимой болезни, в пользу брата, Великого князя Михаила Александровича. Государь покидал верховную власть и главнокомандование как Царь, как воин, как солдат, до последней минуты не забывая о своем высоком долге. Его Манифест — это акт высочайшего благородства и достоинства. 8 марта комиссары Временного правительства, прибыв в Могилев, объявили через генерала Алексеева об аресте Государя и необходимости проследовать в Царское Село. В последний раз он обратился к своим войскам, призывая их к верности Временному правительству, тому самому, которое подвергло его аресту, к исполнению своего долга перед Родиной до полной победы. Прощальный приказ войскам, в котором выразились благородство души Государя, его любовь к армии, вера в нее, был скрыт от народа Временным правительством, запретившим его публикацию. Новые правители, одни других одолевая, вознерадели о царе своем (3 Езд. 15, 16) — они, конечно, боялись, что армия услышит благородную речь своего Императора и Верховного главнокомандующего. В жизни Императора Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода — время его царствования и время пребывания в заточении, если первый из них дает право говорить о нем как о православном правителе, исполнившем свои монаршие обязанности как священный долг перед Богом, о Государе, памятующем слова Священного Писания: Ты избрал мя еси царя людем Твоим (Прем. 9, 7), то второй период — крестный путь восхождения к вершинам святости, путь на русскую Голгофу… Рожденный в день памяти святого праведного Иова Многострадального, Государь принял свой крест так же, как библейский праведник, перенес все ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Именно это долготерпение с особенной ясностью открывается в истории последних дней Императора. С момента отречения не столько внешние события, сколько внутреннее духовное состояние Государя привлекает к себе внимание. Государь, приняв, как ему казалось, единственно правильное решение, тем не менее переживал тяжелое душевное мучение. «Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину. Я думаю, в этом никто не сомневается из тех, кто меня знает», — говорил Государь Генералу Д. Н. Дубенскому В самый день отречения, 2 марта, тот же генерал Шубенский записал слова министра Императорского Двора графа В. Б. Фредерикса: «Государю глубоко грустно, что его считают помехой счастью России, что его нашли нужным просить оставить трон. Его волновала мысль о семье, которая оставалась в Царском Селе одна, дети больны. Государь страшно страдает, но ведь он такой человек, который никогда не покажет на людях свое горе». Сдержан Николай Александрович и в личном дневнике. Только в самом конце записи на этот день прорывается его внутренне чувство: «Нужно мое отречение. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный Манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!» Временное правительство объявило об аресте Императора Николая II и его Августейшей супруги и содержании их в Царском Селе. Арест Императора и Императрицы не имел ни малейшего законного основания или повода.  ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 21098 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 29267 | Наверх ##

17 июля 2016 2:21 17 июля 2016 2:32 Продолжение. Когда начавшиеся в Петрограде волнения перекинулись и на Царское Село, часть войск взбунтовалась, и громадная толпа бунтовщиков — более 10 тысяч человек — двинулась к Александровскому дворцу. Императрица в тот день, 28 февраля, почти не выходила из комнаты больных детей. Ей докладывали, что будут приняты все меры для безопасности дворца. Но толпа была уже совсем близко — всего в 500 шагах от ограды дворца был убит часовой. В этот момент Александра Феодоровна проявляет решимость и незаурядное мужество — вместе с Великой княжной Марией Николаевной она обходит ряды верных ей солдат, занявших оборону вокруг дворца и уже готовых к бою. Она убеждает их договориться с восставшими и не проливать крови. К счастью, в этот момент благоразумие возобладало. Последующие дни Государыня провела в страшной тревоге за судьбу Императора — до нее доходили лишь слухи об отречении. Только 3 марта она получила от него краткую записку. Переживания Императрицы в эти дни ярко описаны очевидцем протоиереем Афанасием Беляевым, служившим во дворце молебен: «Императрица, одетая сестрою милосердия, стояла подле кровати Наследника. Перед иконою зажгли несколько тоненьких восковых свечей. Начался молебен… О, какое страшное, неожиданное горе постигло Царскую семью! Получилось известие, что Государь, возвращавшийся из Ставки в родную семью, арестован и даже, возможно, отрекся от престола… Можно себе представить, в каком положении оказалась беспомощная Царица, мать с пятью своими тяжко заболевшими детьми! Подавив в себе немощь женскую и все телесные недуги свои, геройски, самоотверженно, посвятив себя уходу за больными, [с] полным упованием на помощь Царицы Небесной, она решила прежде всего помолиться пред чудотворною иконою Знамения Божьей Матери. Горячо, на коленях, со слезами просила земная Царица помощи и заступления у Царицы Небесной. Приложившись к иконе и подойдя под нее, попросила принести икону и к кроватям больных, чтобы и все больные дети сразу могли приложиться к Чудотворному Образу. Когда мы выносили икону из дворца, дворец уже был оцеплен войсками, и все находящиеся в нем оказались арестованными». 9 марта арестованного накануне Императора перевозят в Царское Село, где его с нетерпением ждала вся семья. Начался почти пятимесячный период неопределенного пребывания в Царском Селе. Дни проходили размеренно — в регулярных богослужениях, совместных трапезах, прогулках, чтении и общении с родными людьми. Однако при этом жизнь узников подвергалась мелочным стеснениям — Государю было объявлено А. Ф. Керенским, что он должен жить отдельно и видеться с Государыней только за столом, причем разговаривать только по-русски. Караульные солдаты в грубой форме делали ему замечания, доступ во дворец близких Царской семье лиц воспрещался. Однажды солдаты даже отняли у Наследника игрушечное ружье под предлогом запрета носить оружие. Отец Афанасий Беляев, регулярно совершавший в этот период богослужения в Александровском дворце, оставил свои свидетельства о духовной жизни царскосельских узников. Вот как проходила во дворце служба утрени Великой пятницы 30 марта 1917 года. «Служба шла благоговейно и умилительно… Их Величества всю службу слушали стоя. Перед ними были поставлены складные аналои, на которых лежали Евангелия, так что по ним можно было следить за чтением. Все простояли до конца службы и ушли через общее зало в свои комнаты. Надо самому видеть и так близко находиться, чтобы понять и убедиться, как бывшая царственная семья усердно, по-православному, часто на коленях, молится Богу. С какою покорностью, кротостью, смирением, всецело предав себя в волю Божию, стоят за богослужением». На следующий день вся семья исповедовалась. Вот как выглядели комнаты царских детей, в которых совершалось Таинство исповеди: «Какие удивительно по-христиански убранные комнаты. У каждой княжны в углу комнаты устроен настоящий иконостас, наполненный множеством икон разных размеров с изображением чтимых особенно святых угодников. Перед иконостасом складной аналой, покрытый пеленой в виде полотенца, на нем положены молитвенники и богослужебные книги, а также Святое Евангелие и крест. Убранство комнат и вся их обстановка представляют собой невинное, не знающее житейской грязи, чистое, непорочное детство. Для выслушивания молитв перед исповедью все четверо детей были в одной комнате…» «Впечатление [от исповеди] получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего Царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловная воле Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи — страстной и греховной, — пишет отец Афанасий, — меня привели в изумление, и я решительно недоумевал: нужно ли напоминать мне как духовнику о грехах, может быть, им неведомых, и как расположить к раскаянию в известных мне грехах». Доброта и душевное спокойствие не оставляли Императрицу даже в эти самые трудные после отречения Государя от престола дни. Вот с какими словами утешения обращается она в письме к корнету С. В. Маркову: «Вы не один, не бойтесь жить. Господь услышит наши молитвы и Вам поможет, утешит и подкрепит. Не теряйте Вашу веру, чистую, детскую, останьтесь таким же маленьким, когда и Вы большим будете. Тяжело и трудно жить, но впереди есть Свет и радость, тишина и награда все страдания и мучения. Идите прямо вашей дорогой, не глядите направо и налево, и если камня не увидите и упадете, не страшитесь и не падайте духом. Поднимитесь снова и идите вперед. Больно бывает, тяжело на душе, но горе нас очищает. Помните жизнь и страдания Спасителя, и ваша жизнь покажется вам не так черна, как думали. Цель одна у нас, туда мы все стремимся, да поможем мы друг другу дорогу найти. Христос с Вами, не страшитесь». В дворцовой Церкви или в бывших царских покоях отец Афанасий регулярно совершал всенощную и Божественную литургию, за которыми всегда присутствовали все члены Императорской семьи. После дня Святой Троицы в дневнике отца Афанасия все чаще и чаще появляются тревожные сообщения — он отмечает растущее раздражение караульных, доходящих порой до грубости по отношению к Царской семье. Не остается без его внимания и душевное состояние членов Царской семьи — да, все они страдали, отмечает он, но вместе со страданиями возрастали их терпение и молитва. В своих страданиях стяжали они подлинное смирение — по слову пророка: Скажи царю и царице: смиритесь… ибо упал с головы вашей венец славы вашей (Иер. 13, 18). «…Ныне смиренный раб Божий Николай, как кроткий агнец, доброжелательный ко всем врагам своим, не помнящий обид, молящийся усердно о благоденствии России, верующий глубоко в ее славное будущее, коленопреклоненно, взирая на крест и Евангелие… высказывает Небесному Отцу сокровенные тайны своей многострадальной жизни и, повергаясь в прах пред величием Царя Небесного, слезно просит прощения в вольных и невольных своих прегрешениях», — читаем мы в дневнике отца Афанасия Беляева. В жизни Царственных узников тем временем назревали серьезные изменения. Временное правительство назначило комиссию по расследованию деятельности Императора, но несмотря на все старания обнаружить хоть что-то, порочащее Царя, ничего не нашли — Царь был невиновен. Когда невиновность его была доказана и стало очевидно, что за ним нет никакого преступления, Временное правительство вместо того, чтобы освободить Государя и его Августейшую супругу, приняло решение удалить узников из Царского Села. В ночь на 1 августа они были отправлены в Тобольск — сделано это было якобы ввиду возможных беспорядков, первой жертвой которых могла сделаться Царская семья. На деле же тем самым семья обрекалась на крест, ибо в это время дни самого Временного правительства были сочтены.

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

|

В разделе Бессонница можно посмотреть фильм" Троеручица"