Русская Гота

Вопросы генеалогии европейских и российских титулованных родов и дворянства

CommengМодератор раздела  Москва Сообщений: 916 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 309 | Наверх ##

27 июня 2012 15:52

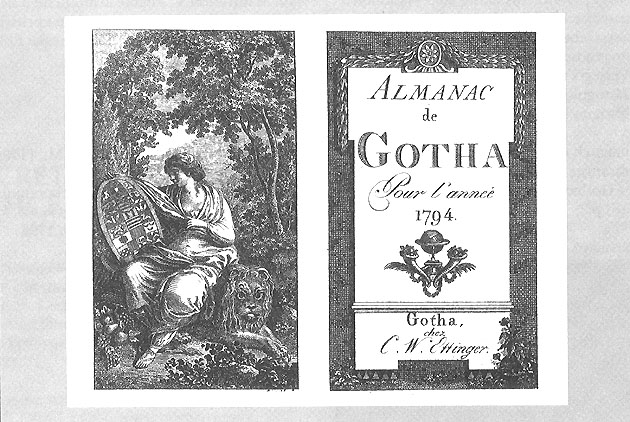

Потом преподаватель чуждой мне математики - человек энциклопедических знаний, - навел меня на "Готских Альманах", культовый справочник по родословию европейской знати. В местной библиотеке были всего несколько его экземпляров, которые были переписаны чуть ли не от руки. С тех пор, генеалогия стала не просто увлечением - а главным делом, предметом трепетного коллекционирования, вдумчивого анализа, охотой за редким фактом, именем, датой.

Сегодня в моей базе несколько сотен тысяч персоналий. Качество базы мне представляется достаточно высоким, учитывая объем проделанной работы по сверке и уточнению содержащихся в известных генеалогических справочниках данных. Это побудило меня к созданию обширного справочника, который объединил бы единым переплетом "дотошности" двух главных генеалогических серий прошлого и настоящего: "Готского альманаха" и Europäische Stammtafeln. Сейчас этот справочник общим объемом почти в 1100 печатных листов передан в одно из московских издательств и, надеюсь, выйдет в печать в разумные сроки. В рамках подготовки этого справочного издания, по различным источникам, генеалогической литературе, профильным научным работам и мемуарам были не только откорректированы сотни датировок, но и уточнены с точки зрения разумного компромисса традиции и транслита написание фамилий, владений и т.п.

Работа над генеалогией европейской знати продолжается, однако 2 последних года основной упор делается на составление родословных российского дворянства, преимущественно титулованного. В настоящее время, в генеалогической базе наиболее полно отражено родословие князей Гагариных, Барятинских, Волконских, Долгоруковых, Кольцовых-Масальских, Оболенских и др.

Основой программой, которую я использую для работы с базой, является Brother's Kepper 6.5.

В рамках данного Дневника я намереваюсь фиксировать ход текущей работы над генеалогиями, возникающие вопросы и решения проблем, частные наблюдения, факты, кажущиеся меня интересными и т.п. Делаю это для себя, но если кому-то еще эта тема не безынтересна, буду рад общению.

---

Вопросы европейской генеалогии: скандалы, интриги, расследования http://forum.vgd.ru/1127/ | | |

CommengМодератор раздела  Москва Сообщений: 916 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 309 | Наверх ##

1 мая 2020 18:08 1 мая 2020 18:10 Одна история о смене пола, имени и дат жизни принца из дома Габсбургов

В хорошо изученную генеалогию австрийского императорского дома Габсбургов-Лотарингских авторитетные публикаторы включают сына эргц. Фердинанда-Карла Австрийского (1754 – 1806) и Марии-Беатриче д’Эсте (1750 – 1829) Франца-Фердинанда (род. и умер в 1772 г.) и дочь Йозефу (род. 1775, умерла 1777).

Между тем, эти дети не рождались, а их появление на страницах солидных справочников было следствием цепочки ошибок и неверных логических допущений исследователей за последние два века.

20 мая 1775 г. венская газета Wienerisches Diarium сообщила новость из Милана о рождении там 13 числа в 4 часа утра у эрцгерцогини (т.е. Марии-Беатриче д’Эсте), супруги его светлости эрцгерцога Фердинанда, ребенка, получившего в святом крещении имя Йозефа (Иосифа)-Франца-Иоганна-Амброзиуса (Joseph, Franz, Ferdinand, Johann, Ambrosius). [Wienerisches Diarium 1775, Nr. 40, dd. 20 May 1775, p. 5].

В ознаменовании данного события в 1775 и 1776 гг. в Вене была отчеканена медаль со следующими надписями: «FERDIN. ARCH. AVSTR. M. BEATRIX ESTENS.» (аверс) and «SPES ET PIGNVS VTRIQVE. / FERD. AVST. ET BEATRIC. ESTENS FILIVS PRIMOGEN. NATUS MDCCLXXV.» (реверс) – “Фердинанд Австрийский и Беатриса Эсте / Пребывая оба в надежде и безопасности / Перворожденный сын родился в 1775 у Фердинанда Австрийского и Беатриче Эсте». (См.: Schau- und Denkmunzen welche unter der glorwurdigen Regierung der Kaiserin Koniginn Maria Theresia gepraget worden sind. Erste Abtheilung. / Medailles Frappees sous le Regne Glorieux de L’Imperatrice Reine Marie Therese. Partie I. Vienna, 1781. № CCLXV, pp. 376-377)

Два подтверждающих друг друга источника позволяют установить: а) пол ребенка (сын – filius); б) очередность рождения (перворожденный [сын] – primogenitus) и год рождения (1775).

31 августа 1776 г. все та же Wienerisches Diarium сообщает, что ребенок эрцг. Фердинанда и Марии-Беатриче д’Эсте, родившийся 13 мая 1775 г. ("gebohren den 13. May 1775"), скончался 20 числа того же месяца после 8 дневной болезни, начавшейся с диареи («welche mit einer Starken Diarrhee angefangen») (См.: Wienerisches Diarium 1776, Nr. 70, dd. 31 Aug. 1776, S.5]

В том же 1776 г. Людвиг-Альбрехт Гебгарди в своей «Генеалогической истории наследственных владений в тевтонской земле» отмечает, что Мария-Беатриче родила 1 ноября 1773 г. эрцгерцогиню Марию-Терезию-Иоганну-Йозефину и 13 мая 1775 года эрцгерцога Иоганна-Франца-Фердинанда-Иоганна-Амброзиуса, скончавшегося 20 августа 1776 года («hat gebohren am 1 November 1773 die Erzherzogin Maria, Theresia, Johanna, Josephina, und am 13 May 1775 den Erzherzog Joseph, Franz, Ferdinand, Johann, Ambrosius, welcher am 20 August 1776 wieder verschieden ist.» (Gebhardi, L. A. Genealogische Geschichte der erblichen Reichstande in Teutschland. 1776. Erster Band. S. 511).

Альманах Neues genealogisches Reichs- und Staats-Handbuch за 1772 г. еще ничего не знает о детях Фердинанда и Марии-Беатриче (Neues genealogisches Reichs- und Staats-Handbuch. Francfurt am Mayn, 1772. S. 117), а в выпусках за 1774 и 1775 гг. указывает дочь Марию-Терезию («Tochter: Mar. Theres. Joh. Jos. g. 1 Nov. 773.» (S. 119). Сын Йозеф впервые появляется в выпуске 1776 г. («Kinder: a) Mar. Theresia Joh. Jos. G. 1 Nov. 773. B) Jos. Franz Ferdin. Joh. Ambros. g. 13 May 775.» (S. 118.). Выпуски 1777 и 1778 гг. еще не знают о его смерти в 1776 г., этот факт впервые появляется в справочнике от 1779 г. наряду с информацией о рождении следующего ребенка, Леопольдины («Kinder: (a M. Theresia Joh. Jos. g. 1 Nov. 1773. (b Jos. Ferdin. Joh. Ambros. g. 13 May 775, 20 Aug. 776. (c M. Leopold. Anna Josepha Joh. g. 10 Dec. 776.» При этом из крестильного имени мальчика выпало составляющая «Франц» (S. 112).

До выпуска 1788 года информация о Йозефе не менялась (родился 13 мая 1775, умер 20 августа 1776). Однако в издании 1778 г. были внесены изменения: из полного имени также выпал «Франц», но также был изменен и год смерти: с 1776 на 1777 («… b) Josef. Ferdin. Joh. Ambros. g. 13 May 775, + 20 Aug. 777.» (S. 103). В 1798 г. Neues Genealogisches Reichs- und Staats-Handbuch сменил свое название, изъяв из него Neues, однако уже и под новым именем повторил ошибочную информацию предыдущих выпусков (Genealogisches Reichs- und Staats-Handbuch, s. 3).

В следующем 1799 году вносится новая ошибка: редакторы справочника сменили пол ребенка: Йозеф стал Йозефой («…b) Josephe (Ferdin. Joh. Ambr.) g. 13 May 775, + 20 Aug. 777.» (S. 3)

Три ошибочные коррекции привели к тому, что последующие компиляторы генеалогических сведений об императорском доме Габсбургов-Лотарингских указывали в своих росписях и схемах эрцгерцогиню Йозефу вместо эрцгерцога Йозефа.

Дотошное ознакомление с историей таких публикаций обнаруживает череду редакторских сомнений. Так, выходящий с 1807 г. в Австрии официальный справочник Hof- und Staatshandbuch der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie в разделе с генеалогией Габсбургов продолжал до 1899 г. называть Йозефа – Йозефой и указывать неправильную дату смерти. В 1900 г. пол был исправлен на правильный, заодно было восстановлено и имя «Франц» в составе составного имени, при этом неверная дата смерти осталась (S. 13).

В какой-то момент случилась, что новые публикаторы генеалогии решили помирить различные версии хронологии рождения первых детей эргц. Фердинанда и Марии-Беатриче. Так, появился классический для абсолютного большинства современных справочников порядок очередности: Франц-Фердинанд (род. и ум. в 1772) [не существовал],→ Мария-Терезия (1773-1832) → Йозефина-Фердинанда-Иоганна-Амброзиана (1775-1777) [не существовала] (См.: Addington, A. C. The Royal House of Stuart, London. V. II. London, 1976. P. 121; Burke’s Royal Families Of The World. Vol. I. London, 1977. P. 335 и др.)

Как возникает подобная ошибка? Речь не всегда идет только об описке автора или редактора авторитетного в 18-м или 19 вв. издания, но и о последующих реконструкциях с опорой на этот ошибочный факт. Например, современный итальянский исследователь Бернардино Собраль обратил внимание на труд Франческо Питтери «История 1773 года в четырех книгах» (Francesco Pitteri. «La Storia dell’anno MDCCLXXIII: divisa in Quattro Libri…» (Venice, 1773), в котором утверждается (p. 229), что эрцгерцог Фердинанд впервые стал отцом в 1773 г. (что верно), указав в качестве первенца родившегося во Флоренции эрцгерцога Альбрехта (род. 19 декабря 1773). А это ошибка, т. к. на самом деле Альбрехт был сыном герцога Тосканского Леопольдо II (будущего императора Леопольда II) и, следовательно, двоюродным братом детей Фердинанда. Питтери – современник события и его книгу с полным основанием могли счесть достоверным источником (в отсутствии, формальных документов о крещении, «прокламаций» о рождении и пр.). Можно предполагать, что информация о якобы рожденном в 1773 году сыне в условиях запутанности в этом вопросе других генеалогических справочников надоумила последующих исследователей на очередном витке публикаций придумать Фердинанду и Марии-Беатриче сына, родившегося не в 1773 году (когда появилась на свет Мария-Терезия), а годом раньше – в 1772 году. Этой изящной «догадкой», ставящей рождение мальчика в год, следующий за датой брака его родителей, решался вопрос о месте ребенка на хронологической шкале потомства эрцгерцога Фердинанда. Потому на всех языковых страницах Википедии среди детей нашей пары и сейчас указаны Йозеф-Франц и Йозефа.

Маленький Йозеф, которому мы посвятили это мини-исследование, не сыграл значимой роли в истории династии или в истории своих стран – Австрии и Модены. Его рождение и смерть не связаны с нереализованными политическими планами или амбициями членов многочисленной семьи дома Габсбургов-Лотарингских. Однако хронологический детектив о персонификации даже столь незначительного с точки зрения Большой Истории персонажа демонстрирует один из сегментов того «минного поля», по которому ходят следопыты от исторической генеалогии.

---

Вопросы европейской генеалогии: скандалы, интриги, расследования http://forum.vgd.ru/1127/ | | Лайк (1) |

CommengМодератор раздела  Москва Сообщений: 916 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 309 | Наверх ##

16 июня 2020 15:34 Монферран, Росси, Лепик, князь Сан-Донато – в память об утраченном родствеПринято считать, что известный меценат Анатолий Николаевич Демидов (1813-1870), женатый на принцессе Матильде Бонапарт, умер бездетным. Однако вне брака у князя Сан-Донато дети рождались. Информация о них чрезвычайно скупа, однако она есть и представляет интерес, выходящий за рамки собственно генеалогического расследования. В научном обороте сведения об отцовстве Анатолия Демидова появились сравнительно недавно. Основываясь на деловой и личной корреспонденции известного петербургского архитектора Огюста Монферрана, исследователи В. Шуйский и Е. Краснова установили, что у князя Сан-Донато и его возлюбленной Ирмы Пик де Боньер родился сын, Анри-Адольф. Ирма Пик – родная сестра второй супруги архитектора, Елизаветы Пик де Боньер (1797-1868), таким образом незаконный сын Демидова был племянником Монферрана. По сведениям Шуйского и Красновой, супруги Монферран, не имя своих детей, усыновили Анри-Адольфа – «по французским законам». (см.: Шуйский В. К. Огюст Монферран: история жизни и творчества. М., 2005; Краснова Е. И. Неизвестные и малоизвестные материалы о жизни Монферрана //История Петербурга. №6, 2011). От себя отметим, что по «французским законам» следует понимать таким образом, что процедура усыновления, если оно и случилось (в чем мы сомневаемся), осуществлялась в самой Франции с участием близкой к семье Демидовых мадам Марии Коммарьё, урожденной Фистиони – матери Огюста Монферрана (1768-1833). Беспощадный в рассказах о своих современниках Ф. Ф. Вигель писал: «Монферран адресовал меня к родительнице своей, мадам Коммарие, по второму мужу. Счастливый случай свел эту женщину, вдову безвестного бедного артиста, с русским богачом Николаем Никитичем Демидовым. Не знаю, какого рода услуги с самого начала могла она оказывать ему, только пользовалась полною доверенностью как его самого, так и супруги его, урожденной Строгановой, недавно перед тем преставившейся. От обоих тайно принимала она незаконнорожденных их детей и потом въявь воспитывала их; разумеется, не из чести лишь одной делала она такие одолжения». Стоит напомнить, что Демидовы были фактическими покровителями Монферрана с самого начала его пребывания в России; собственного и его приезд в Санкт-Петербург осуществился по протекции Николая Никитича Демидова (1773-1828). Попытаемся дополнить изложенную выше информацию, в т.ч. и по французским источникам. Мария-Жозефина-Ирма Пик де Боньер родилась в 1810 г. в семье выходца из Марселя Доминика-Лерана Пика и Аньес де Боньер. Как и ее младшая сестра, Ирма (в качестве основного имени иногда фигурирует Мария-Жозефина) выбрала сцену. В 1823-1824 она актриса парижских театров Гаите (Théâtre de la Gaîté  , Жимназ Марибель («Театр Мадам») (1826), и Водрёй (1827-1831). Видимо во время работы в последнем Ирма и сошлась с Анатолием Никитичем Демидовым, а вскоре после рождения сына перешла в театр Амбюжю (Ambigu) на бульваре Тампль (1832). К моменту знакомства с Демидовым Ирма была уже замужем. Ее супруг - также актер драматического театра Жак-Франсуа-Антуан (Франсиск) Ютен (Hutin) (25.11.1796, Париж - 28.06.1842, там же), в прошлом унтер-офицер. В этом браке у Ирмы родилась дочь Франсуаза-София (р. 1.11.1828, Париж), впоследствии вышедшая замуж за маркиза де Куси. Кстати, Е. И. Краснова обнаружила заявление Элизы Монферран в петербургскую контору Демидовых о выплате ей (видимо, по доверенности) пенсии для маркизы де Кюсси, допустив, что Франсуаза-София могла также являться незаконной дочерью Анатолия Демидова. Краснова также обнаружила в газетном объявлении упоминание об отбытии из Петербурга в 1840 г. французского подданного Пьера-Франсуа де Лапарт и Ирмы де Лапарт, предположив, что речь идет о той самой Ирме. По французским источникам нам пока не удалось подтвердить или опровергнуть эту версию. Т. к. Франсуа Ютен умер в 1842 г., то факт замужества Ирмы и Лагарпа в 1840 г. свидетельствовал бы об окончании первого брака разводом. Однако у Ирмы Пик-Ютен действительно был другой брак с Габриелем Марти (1815 – июнь 1893 г.) – актером, впоследствии первым вице-президентом Ассоциации драматических артистов. Детей в браке не было. (См.: Gazette nationale ou le Moniteur universel. 22 déc. 1855. P. 4). Сын Ирмы и Анатолия Демидова Анри-Адольф Пик родился в 5-м округе Парижа 13 мая 1832 г. Фамилия этого человека в архивных документах и официальных печатных извещениях писалась по-разному: Pic, Piq, Picq. Биографы Монферрана единодушно отмечают отрицательные черты его характера, видимо, обнаруживавшиеся с детства. По словам исследователя Шуйского, он «оказался еще в большей степени беспутным, чем его родная мать, и Монферран вынужден был с ним расстаться…». Неясно, когда случилось это «расставание» и жил ли вообще Анри-Адольф в России, но в 23-летний Пик (1855 г.) – офицер французской армии, бригадир квартировавшего в алжирском Оране 2-го егерского полка. Обращает внимание тот факт, что он носит фамилию матери, а не приемных родителей. 6 июня 1863 г. майор Анри-Адольф Пик, указанный в свидетельстве Парижской мэрии как сын «неизвестного отца и Марии-Жозефины Пик де Боньер», женился в Париже на Марии Пти (Petit) (05.12.1843 – п. 1895), дочери рантье Жюль-Шарль Пти и Марии Пуаро (Archives de Paris V4E 993. Registre des mariages. act N 500). Мать невесты, Мария Пуаро, - дочь одного из создателей великого русского балета, выдающегося танцора Огюста Пуаро (1780-1832) и племянница знаменитой певицы мадам Шевалье, бывшей фавориткой любимца Павла I И. П. Кутайсова и, возможно, любовницей самого императора. Родным братом Марии Пуаро был академик архитектуры Императорской Академии художеств Огюст (Август Августовича) Пуаро (1818 – 1892). Он на протяжении 15 лет, с 1843 по 1858 годы, являлся правой рукой Монферрана, а после его кончины занял пост главного архитектора Исаакиевского собора. Через бабушку по материнской линии, Гертруду Лепик, она состояла в родстве с другим великим зодчим, Карлом Росси (1775-1849), который был сыном от первого брака Гертруды Аблехер с Антонио-Доменико Росси (вторым мужем известной придворной танцовщицы был знаменитый французский танцовщик и хореограф Шарль Лепик (1749-1806). Таким образом брак отпрыска князя Сан-Донато связал родством известнейшие в истории русской архитектуры и балета семьи. Брак с Марией Пуаро был расторгнут 17 апреля 1865 года. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Анри-Адольф Пик к этому времени видимо уже покинул военную службу и стал заниматься торговыми операциями на Парижской бирже. В свидетельстве о смерти он значится как «бухгалтер, работавший на бирже». Любопытны дневниковые записи, сделанные русским издателем А. Сувориным в мае 1893 г. во время своего пребывания в Париже: «Встретил Лабунскую, говорит, что приглашена в оперу за 1000 фр. в месяц. Она была с приятелем Алек. Петр. [Скальковского](он агент по закупке металлов…)….»; «Встретил Скальковского и опять Лабунскую с тем же ловким французом, незаконным сыном Анатолия Демидова». К слову: Лабунская – это балерина Мария Николаевна Лабунская (р. 1868), незадолго до описываемых событий покинувшая Россию из-за скандальной связи с наследником престола Николаем Александровичем (будущим Николаем II). В записи под номером 98 в книге регистрации умерших коммуны Альфорвилль, являвшейся в конце XIX в. промышленным пригородом Парижа, значится, что Анри-Адольф Пик умер 17 мая 1895 года в 11 утра у себя дома в доме 99 по улице Вильнёв. По сведениям французского исследователя Шарля Тиолье (Thiolier), одним из представивших свидетельство о смерти Пика в мэрию Альфорвилля был некто Виктор Пёлье (Pequllier), типограф, 28 лет, который «потребовал и добился погребения Анри Адольфа Пика в гробнице Огюста де Монферрана». Однако никаких следов его захоронения на парижском кладбище Монмартр, нет. Во всяком случае надгробный памятник содержит сведения только о похороненных здесь самом архитекторе и его матери.

---

Вопросы европейской генеалогии: скандалы, интриги, расследования http://forum.vgd.ru/1127/ | | |

CommengМодератор раздела  Москва Сообщений: 916 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 309 | Наверх ##

4 октября 2020 8:44 "Дорогие мои, любимые девочки. Получила ваше письмо от 17/1 - по счету третье. Так радуют меня всегда ваши письма, что и передать не могу. Теперь я знаю подробности вашей жизни. Пишите чаще, родные... Я знаю, что вы получили посылку, деньги и что вам это доставило такую радость. Напиши мне, Лидуся, что у тебя на ногах и не можешь ли ты купить себе теперь валенки. Починили ли валеночки Танюше? Ведь к таким морозам вы не привыкли. Как вы их переносите? Не болеете ли? Получила ли моя Танюшенька мое поздравление с днем рождения?

Расти, моя родная крошечка, такой же хорошей, как сейчас. Будь всегда преданной Родине, стойкой, выдержанной. Я обеими вами горжусь. Вы переносите все трудности стойко, зная, что, когда Родина в опасности, свое личное отходит на второй план. Поздравляю вас, девочки, с выборами в лагерный совет.

Работайте, дорогие мои, ненаглядные, на пользу нашей Родине. Я горжусь вами и люблю еще больше. Девочки мои, вы просите мою карточку, но у меня здесь нет ее, а сняться я сейчас не могу. Если где-нибудь будет возможность это сделать, я, конечно, снимусь и пришлю. Лидусик мой, ты просишь меня сняться в военной форме, но ведь я и забыла уже о гражданской. Хожу в сапогах, брюках синих, гимнастерке, есть шинель, ватник, валенки, теплая шапка, белье мужское. Совсем красноармеец. Одеты мы все очень тепло, сыты, и заботятся о нас беспрестанно, живем большой дружной семьей, сплоченной одной мыслью - ненавистью к врагу.

Я вам, девочки, посылаю справку на предоставление льгот - как детям красноармейца. Берегите ее, при всех случаях она может быть вам нужна. Деньги будете, надеюсь, получать из учреждения часто. Я туда об этом писала. Когда сделаете себе все, что нужно, я буду совсем спокойна, а то думаю все, что чего-нибудь вам не хватает. Как теперь у вас с питанием?

Девочки мои родные, ведь мы с вами совсем счастливые: моя мечта - быть в рядах Красной Армии - осуществилась; вы, мои детки, под опекой государства живете, учитесь, работаете, пока у нас еще есть возможность часто переписываться, и я чувствую, как мои девочки вместе со мной радуются нашим победам и разгрому врага.

Вспомните, родные, о тех, кто, попав в руки извергов-фашистов, разлучен со своей семьей. Матерей эти звери отрывают от детей, мучают, убивают целые семьи, лишают наших родных советских людей крова и пищи. Вспомните наших героев-бойцов, которые уже отдали свои жизни за нашу дорогую Родину. Они сражались не жалея сил, и каждый из них имеет свою долю в наших победах над проклятым врагом.

Родные мои, я вам уже писала в последнем письме, что сейчас мои письма могут несколько задержаться, чтобы вы не беспокоились. Вы же продолжайте писать мне - только по новому адресу, который я пишу в конце письма, и пишите как можно чаще.

Напишите, как Лидусина работа в комсомольской организации и о том, скоро ли маленькая Танюша будет пионеркой. Пишите о своих успехах, об учебе и отдыхе.

Лидусик, я тебе вот о чем хочу сказать: как я тебе писала, нашу комнату временно занимали. Теперь ее должны освободить, т. к. я узнала, что это незаконно, и написала об этом. Во всяком случае, кто бы из нас ни приехал домой раньше - комната и вещи будут в сохранности. Я знаю, что вы, мои милые, мечтаете приехать скорее домой, но я еще раз прошу вас, девочки мои, не пытаться даже это делать до тех пор, пока весь ваш интернат не поедет организованно, а это будет только после полного разгрома гадов. Ты, Лидусенька, должна мне дать в этом честное слово. Береги Танюшу и себя, а мы уж здесь постараемся сделать так, чтобы все эти зарвавшиеся бандиты были скорей уничтожены.

Ну, мои ненаглядные, любимые, целую вас крепко и обнимаю, любимые мои. Пишите скорей.

Ваша мама. 2.02.42 г.

Адрес: Действующая армия, полевая почтовая станция 1808, 659-й стрелковый полк, 1-й батальон, Ершовой Татьяне Петровне...

Вот разобьем гадов, и опять будем вместе, счастливые и радостные".

Это письмо было найдено у санинструктора 1-й стрелковой роты Куйбышевского истребительного батальона Татьяны Петровны Ершовой, когда она, смертельно раненная в бою под деревней Большая Карповка на Калининском фронте, была доставлена на перевязочный пункт. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, 8 марта 1942 года Татьяна Петровна скончалась от ран. Ее дочери Лида и Таня остались круглыми сиротами.

Письмо - одно из миллионов фронтовых писем, отправленных родным с фронта. Его отличает лишь личность отправителя. Татьяна Петровна Ершова (1903-1942) - дочь князя Петра Дмитриевича Урусова. Она носила фамилию своего мужа, репрессированного в 1938 - но его жена не знала, что он уже расстрелян. Константин Александрович Ершов (1902-1938) - был внуком великого князя Константина Николаевича (1827-1892) и правнуком Николая I.

Теперь зная это, еще раз перечитайте эти сроки. ---

Вопросы европейской генеалогии: скандалы, интриги, расследования http://forum.vgd.ru/1127/ | | Лайк (1) |

CommengМодератор раздела  Москва Сообщений: 916 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 309 | Наверх ##

28 февраля 2021 5:41 28 февраля 2021 13:32 Д. Смит. Жемчужина крепостного театра. М., 2019Прекрасный образец научной, но и популярной биографии — жанра, принципы и стилистику которого выдерживают далеко не все биографы. Здесь все — не скучно и к тому же огромный массив историко-интерьерных деталей, ради которых автор въедливо прочесал все доступные архивы России, а также Лондонский Национальный архив.  История брака аристократа, богатейшего помещика своей эпохи Николая Шереметева и его (1751-1809) и его крепостной актрисы Прасковьи Ивановны Ковалевой всегда будет будоражить фантазию туристов, посещающих подмосковную усадьбу Кусково. Граф совершил неслыханную вещь: поднял себе вровень рабыню — вещь, ему принадлежащую на правах собственности. Д. Смит не решается вторгнуться в сферу непознанного: стало ли случившееся следствием эксцентричности Шереметева, его мизантропии? Или в обществе уже проросли побеги новых нравов, иных взглядов на пределы неравенства? Ведь был кузен графа, Василий Шереметев, который знал и сочувствовал всем обстоятельствам связи и последующего брака своего родственника; был другой родственник — князь Андрей Николаевич Щербатов (1728-1810), который стал свидетелем на таинстве венчания и, видимо, был также посвящен в предысторию необычного романа. Наконец, были высокие иерархи церкви, благословившие брак: и предположение, что сделали они это, токмо заискивая перед богатым аристократом и жертвователем, представляется спорным. Граф Николай Петрович любил свою актрису и его брак с ней был актом жертвенности человека, устроенного неизмеримо сложнее своих современников. О его чувстве потомкам судить проще, чем о чувствах к графу самой Прасковьи Ивановны. Д. Смит оставляет вопрос о ее любви открытым. Граф Сегюр, говоря о крепостном театре Шереметевых, высказался предельно жестко: «Просвещать тех, которых мы продолжаем держать в рабстве, значит сообщать им об их несчастье». «Вещь» графов Шереметьевых была носителем особой психологии, разгадать которую еще только предстоит исследователям ментальностей. Ни образование, ни персональные привилегии даже в середине 19 в., не говоря уже о 50 годами ранее не могли раскрепостить человека подневольного внутренне. По сути, нет никаких следов человеческого чувства Параши к графу. Зато есть горячие хлопоты о благополучии своих родных и друзей из театральной труппы. Досадно, что в документально выверенной книге присутствуют фактологические неясности, причем в чувствительных для биографики местах. Так, подробное описание подготовки к венчанию по тексту входит в противоречие с общепринятой датой события: 6 ноября 1801 года: «К 4 ноября Прасковья с Николаем, покинув Кусково, были уже в Москве. Впереди их ждал самый важный день их жизни. <...> Должно быть ночь на пятое для обоих выдалась бессонной, внутренний голос так и стучал в голове, отговаривая от брака». Дальнейший рассказ по сути подтверждает тот факт, что обряд произошел 5 ноября, при этом в других местах автор говорит о 6 ноября, как бы не замечая конфликта текстов (с. 214-215). Остается открытым вопрос: имеем л мы здесь дело с небрежностью изложения, или автор добрался до документа, указывающего на уточненную дату брака, не потрудившись сделать на нем акцент? Т. к. метрическое свидетельство о браке, насколько я знаю, до сих пор не обнаружено, сомнение в дате допустимы. Тем более, что относительно недавно обнаруженные документы породили сомнение и в том, в какой именно московской церкви прошло венчание: Симеона Столпника, как принято считать, или Николая Чудотворца, что близ старого Каменнаго моста. Об этом разночтении, у слову, у Д. Смита ничего не сказано. Так же неуверенно обращается исследователь с датой рождения Прасковьи Ивановны. Точная дата нам известна лишь по надгробию. Но тут у историков случилась путаница: вместо 20 июня 1768, как и указано на плите захоронения в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры (та же дата у А. П. Барсукова в его «Роде Шереметевых»), большинство историков положились на ошибочный текст «Санкт-Петербургского некрополя», который называет 20 июля. (еще ранее та же дата содержится в биографии П.А. Безсонова «Прасковья Ивановна графиня Шереметева» (М., 1872, с. 44). Это ошибку повторяет даже крупнейший знаток Фонтанного дома и его обитателей Алла Краско, которая, наверняка, видела своими глазами надгробие графини («Три века городской усадьбы графов Шереметевых», с. 75). Что касается Д. Смита, то он, приводя надпись на плите, дает корректную дату (т.е. 20 июня, с. 243 ); однако в другом месте книги — уже 20 июля (с. 30). Эти ошибки или небрежности ни в коем случае не умоляют качество текста: насыщенного фактами, увлекательного, обстоятельного. Ниже привожу несколько фрагментов, которые счел любопытными и познавательными. Один из зрителей, присутствовавший на спектакле в доме Шереметевых, заметил: "Само собой разумеется, что как актрисы, так и танцовщицы, которые почти то же, что и скамейка, на которой сидит граф, когда смотрит на игру <...> и следовательно собственность своего господина, также должны веселить его и другим способом в тех случаях, а когда бы одна из них ему приглянулась и он бросил бы ей носовой платок". Слова эти породили историю, несомненно апокрифичную, о том, что после репетиций Николай якобы бросал платок к ногам той, что привлекла его внимание, а ночью приходил забрать его, а заодно и кое-что ещё. Это, конечно, романтический вымысел, но, как бы то ни было, Николай отнюдь не был целомудренным и не гнушался пользоваться своим "правом синьора".

Раз князь Анатолий Куракин пожаловался на воспаление особо чувствительного телесного органа - Николай дал ему совет, свидетельствующий о его опытности в этих делах: "Поверь мне, милый друг,- писал он, - это у тебя не от верховой езды. Попробуй сократить свои любовные общения, ибо в них единственная причина испытываемого тобой неудобства. Верь мне как доктору, коего опыт и знания позволяют судить об этом деле ".

Шереметьевы были столь богаты, что у некоторых из принадлежавших им крепостных были свои крепостные. Самым известным из них был Ефим Грачёв, крепостной из Иваново, основавший собственную ситценабивную мануфактуру. Дело его расширилось, и он обратился к Николаю с просьбой разрешить ему купить крепостных у другого дворянина. Николай дал ему разрешение, но при условии, что новые крепостные будут записаны на его имя. К 1795 году Грачёв был владельцем крупной фабрики, более 3000 гектаров земли и 2800 крепостных обоего полу. Грачёв так разбогател, что смог подарить своему господину большой изумрудный перстень с бриллиантами, и ссужал ему, в случае нужды, деньги в долг. Однако Грачёв оставался крепостным и не мог распоряжаться ни своей собственностью, ни самой жизнью без позволения Николая. Грачев был одним из немногих крепостных, которым Николай позволил выкупиться на свободу. Цена была велика: 135 тыс. руб., фабрика, все земли и все купленные им крепостные.

Ни один театр не мог сравниться по ужасу и безжалостному насилию с тем, что завел у себя князь Сергей Каменский, сын того фельдмаршала Каменского, которого зарубили собственной крепостные музыканты. Каменский был настоящий садист. Он заносил в особую книжечку все малейшие промахи своих актёров и потом отправлялся за кулисы, где во время антрактов избивал их. Крики истязуемых были слышны зрителям. У него пьесы шли дольше, чем в других театрах, потому что актерам требовалось время для бинтования нанесенных ран.

15 декабря [1798 года] Николай Шереметьев написал бумагу, который отпускал Прасковью на свободу, и отправил её в Петербургскую губернскую палату суда и расправы, второй департамент. Пока бумага об освобождении путешествовала по бюрократическим каналам, какой-то въедливый чиновник заметил, что Николай уплатил за оформление только 30 копеек, тогда как уложение № 532 о дворовых крепостных ясно указывало, что здесь следовало 60 копеек. Между Прасковью и её свободой встали 30 копеек. Чиновники губернской палаты несколько дней рассматривали вопрос, прежде чем пришли к заключению, что, учитывая славное имя графа Шереметева и его безупречную репутацию, они всё же оформят его прошение в уверенности , что тот незамедлительно внесет недостающие 30 копеек. Наконец, 29 декабря Прасковья официально получило вольную.

В Польше, где традиционно было больше дворян в процентном соотношении к населению, чем где бы то ни было в Европе, и где-то 1850 года не существовало официальных геральдических книг, невозможно было сказать, кто дворянин, а кто нет. Польские шляхтичи зачастую охотно продавали дворянские патенты, оставшиеся от их умерших младенцев и детей. Кроме того, имелось множество умельцев, которые занимались изготовлением поддельных польских свидетельств о дворянстве. Один из них, известный высоким качеством своих фальшивок, носил бумаги в сапогах, чтобы они покрылись жёлтые патиной и пропитались запахом древности. При наличии достаточных средств любой желающий мог стать польским шляхтичем. ---

Вопросы европейской генеалогии: скандалы, интриги, расследования http://forum.vgd.ru/1127/ | | Лайк (1) |

| RodionV

Сообщений: 109

На сайте с 2012 г.

Рейтинг: 81

| Наверх ##

2 октября 2021 11:17 Дополнение к "Справочнику" (Романовы - побочная линия Николаевых (Николай I)). У Елены Андреевны Цвиленевой было 8 детей от Николая I - 4 дочери и 4 сына. Самый младший Иван, Николай, Александр, из дочерей одна была за Лопухиным. И, по поводу имени Галина. Готовская была - Гали Николаевна Готовская. Вполне себе самостоятельное имя. Оно же зафиксировано на плите на месте её захоронения. | | |

CommengМодератор раздела  Москва Сообщений: 916 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 309 | Наверх ##

5 октября 2021 15:38 RodionV написал: [q] Дополнение к "Справочнику" (Романовы - побочная линия Николаевых (Николай I)). У Елены Андреевны Цвиленевой было 8 детей от Николая I - 4 дочери и 4 сына. Самый младший Иван, Николай, Александр, из дочерей одна была за Лопухиным. И, по поводу имени Галина. Готовская была - Гали Николаевна Готовская. Вполне себе самостоятельное имя. Оно же зафиксировано на плите на месте её захоронения.[/q]

Информацию о незаконном потомстве Николая I, приведенную в Справочнике, сегодня я готов дезавуировать. К сожалению, не хватило времени обстоятельно разобраться в некоторых именно русских генеалогических сюжетах, там много напутано. История про Цвиленеву и ее 8 детей от Николая - скорее всего, мистификация. Связь относят к добрачному периоду жизни Николая Павловича, это означает, что он стал отцом по меньшей мере в 1809 году - т.е. в возрасте 13 лет. Фантастика конечно. В свое оправдание хочу сказать, что готовится работа, где все эти сюжеты будут расставлены по полочкам. ---

Вопросы европейской генеалогии: скандалы, интриги, расследования http://forum.vgd.ru/1127/ | | Лайк (1) |

| RodionV

Сообщений: 109

На сайте с 2012 г.

Рейтинг: 81

| Наверх ##

6 октября 2021 0:04 6 октября 2021 0:10 >> Ответ на сообщение пользователя Commeng от 5 октября 2021 15:38 Конечно же не всё однозначно. Может не совсем всё подтверждено документально, но не стоит так резко отказываться от имеющейся информации. Что касается Николаевых, то не совсем мистификация. Ситуация с семьёй Е. А. Цвиленевой мутная, но в общих чертах отражена в Архивных материалах Тульской области, наличие дипломного герба, очень живое участие императорской семьи в жизни представителей рода. Александр играл значительную роль при Дворе, Борис служил (где-то в Тульской губернии), Пётр - Оружейный тульский завод, Иван военный. А потом речь не идёт о материнстве Цвиленевой всех восьми детей. Детям давали возможность приобрести статус и обеспечивали достойное существование. Вы правы, всё требует проверки (по возможности). | | Лайк (1) |

|