| TolkalinaAnastasiyaСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений TolkalinaAnastasiyaТема: Ведомости справок о судимости

14.07.2025, 16:00

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я со статьями разобралась?

Платонов Кирилл Устинов (он же Шиболаев)

1889 год по статье 169 М за кражу предмета ценою не свыше трехсот рублей

https://ya.ru/archive/catalog/...a65573/202 (7326)

1891 год по статье 170 М также за кражу (п. 1 – кража в церкви)

https://ya.ru/archive/catalog/...f77a4b/341 (126695)

1893 год – снова кража – ст. 1655 У (смотрю из ссылок ниже - 109259);

1902 год – ст. 1484 У – за умышленно причинённые увечья, раны или иного повреждения здоровью, за которыми последует смерть (57095);

1909 год – арест на 1 год по статьям:

п. 4 ст. 134 У – обстоятельства, уменьшающие вину, если преступление учинено по легкомыслию или же слабоумию и по крайнему невежеству, которым воспользовались другие для вовлечения его в преступление;

ч. 1 ст. 1647 У – кража со взломом;

ч. 3 ст. 1655 У – кража предмета, цена которого превышает триста рублей;

https://ya.ru/archive/catalog/...909d4f/158 (56086)

1912 год – арест на 5 лет по статьям:

ст. 63 М – за самовольное оставление места, назначенного для жительства по распоряжению судебной или правительственной власти;

ст. 114 У – наказание за покушение на преступление, когда оно остановлено не собственной волею подсудимого, а другими не зависящими от него обстоятельствами;

ст. 152 У – совокупность преступлений, т.е. когда подсудимый признан виновным в учинении нескольких, в одно или в разное время дотоле еще не наказанных и давностью или же общими или особенными прошениями непокрытых, деяний;

ч. 1 ст. 221 У и ч. 1 ст. 225 У – похищение, со взломом, в церкви или церковной ризнице священных предметов, денег и других неосвященных предметов.

https://ya.ru/archive/catalog/...2c7b8e/231 (23982)

Заранее большое спасибо!

|

Тема: Солохины

4.07.2025, 10:04

Коллектив шувойской ткацкой фабрики

Титова Клавдия Ивановна - четвертая справа - здесь ей около 40-ка лет

|

Тема: Солохины

4.07.2025, 9:53

Титова (Солохина) Клавдия Ивановна

29.02.1936

В это время дома тоже приходилось непросто. Во время войны на семью Павлы выдавались три хлебные карточки, на старушку Марфу, Агнюшу и Клаву (Павла не работала, поэтому на нее карточку не выдавали). В 1942 году Агния с Клавой пошли за карточками, им по привычке дали три, но бабушка Марфа тогда с ними не жила, она уезжала на время. А сзади стояли соседи, и кто-то об этом доложил, что в их семью дали лишнюю карточку на хлеб. Через какое-то время к их дому приехала машина НКВД и милиция, Павлу забрали. Три дня ее держали, выясняли, почему она не отказалась от карточки на бабушку. Над девочками уже собирались оформлять опекунство. В эти дни к ним постоянно навещала бабушка Анисья, топила печку, корову доила. Пока Павла была в тюрьме от стресса у ее начались проблемы с ногами. В итоге ее отпустили, но ей пришлось отрабатывать принудительные работы два года в совхозе.

Павла обычно уходила на работу рано утром, зимой топила печку, и, чтобы сохранить тепло, она закрыла трубу. В один из таких зимних дней, когда дети были одни дома, они играли и, надышавшись угарным газом, уснули. По счастью в это время их пришла проведать бабушка Анисья, а девочки уже почти не дышали. Она скорее их одела и вынесла на улицу. Агния с Клавой выжили. Таким образом, бабушка Анисья спасла их второй раз.

Как только закончились два года принудительных работ, Павла уволилась оттуда. После смерти Ивана им платили пособие, они держали корову, что-то выращивали у себя на огороде. Этим делом и жили.

В 1947 году Павла повела продавать корову вместе с Агнюшей на базар. Корова у них была крупная, пестрая, рыжая, и очень сильно лягалась, немного было охотников ее купить. В итоге купили корову за 5000 рублей. Павла эти деньги отложила, чтобы перекрыть в доме крышу, которая была покрыта щепой. Но в том году провели денежную реформу. У кого деньги лежали на книжке в банке, они сохранились (но в деревнях ведь никто в банке деньги тогда не держал), а наличные подешевели в 10 раз. В итоге от 5000 остались 500 рублей. На эти деньги крышу перекрыть уже не было возможности, но хотя бы немного подремонтировали двор.

Позже вместо коровы завели козу. Втроем они сами заготавливали сено. Павла косила (после принудительных работ она уже была совсем больная, ходила вся согнутая), а девочки убирали и возили сено.

Когда Клаве исполнилось 8 лет, в 1944 году, она пошла в школу. В школу ходили пешком каждый день по 3 км. Одежды новой особо не было, мать перешивала девочкам старую одежду Ивана. Училась Клава хорошо, на одни 4 и 5, всегда старалась. Больше всего она любила учить стихи, всегда рассказывала их на отлично (и помнит многие до сих пор). Самое приятное ее воспоминание было, когда раз в месяц в школе им раздавали печенье, ученики всегда очень ждали этот день, как праздника.

После 10 класса после сдачи всех экзаменов учиться дальше она не стала и пошла работать на фабрику. Сначала ее взяли как ученицу ткача, но ткачихой ей работать не понравилось, работа была сложная, шумная. Тогда ее перевели в браковочный отдел счетчицей. Через года три Клавдии попалось объявление в газете: примем учащихся на продавцов, без экзаменов, нужны только аттестат и справка с места жительства. Клавдия решила попробовать, ей нравилось в магазине смотреть, как продавщицы работают со счетами, весами. Вместе с подругами она подала заявление на обучение и ее приняли. Мать и сестра, когда узнали об этом, отговаривали ее, мол, работа серьезная, материально ответственная, недостачи будут. Но Клава их не послушала.

Вместе с практикой учились они год, в Москве, в районе ж/д станции Перловская. Жили в общежитии, им платили стипендию. Во время прохождения практики в магазинах была возможность что-нибудь приобрести домой – многие вещи было не так просто найти. После окончания практики им выдавали направление на работу. Сначала Клава работала в Воскресенском районе село Барановское, спустя месяц работы у нее оказалась недостача, в итоге проработала она там почти за даром. В 1960 году она устроилась в магазин в Шувое, на Можае, работала она там восемь месяцев сначала одна, потом дали сменщицу. Весной к ним пришла ревизия и выявила большую недостачу. Клаве, как заведующей, нужно было вернуть бóльшую ее часть: ей пришлось тогда продать отрез ткани, также немного помог и жених ее сестры Агнии, Саша, одолжил часть суммы.

Очень сильно Клава тогда беспокоилась, где теперь искать работать, трудно это было. Но спустя две недели к ней самой пришли с прежнего места, с фабрики, предложили вернуться работать счетчицей, и Клава с радостью приняла это предложение, ей нравилась эта работа. Там она и работала до самой пенсии.

Еще во время работы в магазине, Клава познакомилась с Василием Титовым, он покупал у нее папиросы. Однажды вечером он пришел к ней в магазин и пригласил в кино, так началось их знакомство. В 1961 году 6 ноября они поженились.

Сначала жили они в родном доме Василия в д. Гридино. Дом был маленький, а народу там жили много (у Василия были пять братьев и сестер). Там, в 1962-ом году родилась их дочь Галина.

В родной дом Клавдии Василий сразу не хотел переезжать, хотя там никто не жил (Агнюша уже была замужем и переехала на этот момент, Павла жила с ними). Тогда многие считали позорным, если муж в дом жены переезжает. Но в апреле 1965 года они все-таки переехали.

А летом 1966 года случился пожар у соседей. В тот день был очень сильный ветер и огонь с соседского дома перелетел на их крышу (она в то время все еще была покрыта щепой). Клава только и успела схватить документы, деньги и маленькую Галю. Пока она относила дочь к Агнюше, дом уже вовсю горел. Из дома также успели вытащить практически всю мебель и поросенка.

За сгоревший дом они получили страховую выплату, очень сильно им тогда помог брат Василия Дмитрий (он работал на севере и хорошо зарабатывал), немного помогли и другие жители деревни (в итоге собрали 1500 рублей). На строительство нового дома погорельцам также давали бесплатно лес и деньги на его вывоз. На все эти средства дом восстановили. Из того, что осталось после пожара, построили баню, она потом простояла еще двадцать лет. В новый дом переехали на Галин день рождения 24 сентября 1967 года – ей исполнилось пять лет. Через два года у них родился сын Женя.

Сейчас Клавдии Ивановне 89 лет. В свои года бабушка очень активна: то в магазин съездит, то в огороде поработает, то с правнучками посидит. Она по-прежнему живет в доме, который изначально построил ее прадед Фрол, вместе со своими потомками: сыном, внучкой, двумя правнучками.

|

Тема: Солохины

4.07.2025, 9:35

1. Слева Павла Поликарповна с дочерьми Агнией и Клавдией (по центру)

Справа Васса Степановна (жена брата Ивана Григорьевича – Игната) с дочерью Клавдией

2. Солохин Иван Григорьевич

3. Солохины Павла Поликарповна и Иван Григорьевич

|

Тема: Солохины

4.07.2025, 9:32

Солохин Иван Григорьевич

ст. 26.07.1907 или 1909-19.09.1943

Вся дальнейшая история нам известна благодаря прекрасной памяти нашей бабушки Титовой Клавдии Ивановны (Солохиной в девичестве).

Начинаем повествование с ее прадеда – Фрола Солохина. Фрол, как мы уже выяснили, родился ориентировочно в 1857 году в семье крестьян Елисея Васильева и Варвары Архиповой. Именно он построил дом в д. Шувое, где и сейчас живут его потомки.

Фрол был человек знатный, по тем временам считался богатым. Дом, который он построил, стоял на хорошем, основательном фундаменте. В огороде росли груши и орешник, что являлось тогда большой редкостью. Орешник этот растет до сих пор уже более ста лет!

От первого брака (имя его жены не сохранилось) у Фрола были сыновья Назарий и Григорий. Назарий после свадьбы переехал, и дальнейший его след теряется. Вторая жена Фрола – Марфа – вдова из д. Устьяново. В браке у них в 1906 году родился еще один сын Федор.

К этому времени его сын Григорий вырос, женился на Анисье Савельевне (1873 г.р., предположительно тоже из д. Шувое, ее родителей звали Савелий и Наталья). Жили они рядом, всего через несколько домов. У Григория с Анисьей были четыре сына:

• Павел (погиб в гражданскую войну)

• Родион (1904-1977, участник ВОВ)

• Иван (ст.26.07.1907 или 1909-1943)

26.07.1907 https://yandex.ru/archive/cata...08358a0/23 запись 2

• Игнат (ст.13.12.1913-1943, участник Финской войны, пропал без вести в ВОВ)

13.12.1913 https://yandex.ru/archive/cata...0e55277/78 запись 44

Отец бабушки Клавы – Солохин Иван Григорьевич – по воспоминаниям был рожден в 1909 году. Однако в метрических книгах была найдена запись о рождении Ивана 26 июля 1907 года. Может быть, это был другой Иван, который умер во младенчестве. Но возможно, это и есть запись о рождении нашего прадеда. Из интересного, в последней колонке видим, что запись засвидетельствовала бабушка Варвара (Ивану она приходилась прабабушкой). Значит, она еще была жива в 1907 году, ей было около 70-ти лет.

Иван был деловой парень, с 12 лет уже умел управляться с лошадью, хорошо ездил верхом, позже работал мастером. По соседству с ними жил его двоюродный дядя Петр Солохин, который состоял в гражданском браке с Сисиной Прасковьей Кирилловной. Там же подрастали две дочери Прасковьи от первого брака, одну из них звали Павла. Иван с Павлишей часто проводили вместе время, гуляли, общались, а позже, уже повзрослев, Иван предложил ей пожениться. Свадьбу играли зимой 1933-его года, свадьба была скромная, т.к. год выдался неурожайный.

В доме, где вырос Иван, также еще проживал его брат Игнат. Поэтому Иван с Павлой после свадьбы ушли жить к двоюродной сестре его матери – Анфисе, у нее не было детей, и дом был свободным. Там в 1934 году родилась их дочь Агния.

Примерно в это время Федор Фролович, дядя Ивана, женился на богатой невесте, Евдокии Ивановне Кабановой из Богородского, и переехал в новый большой богатый дом. Умер Фрол, в доме, им построенным, жила одна Марфа. Иван купил этот дом у своего дяди и переехал туда со своей семьей, Марфа осталась жить с ними. Вторая дочка Ивана и Павлы – Клавдия – родилась уже в этом доме, 29 февраля 1936 года.

Иван тоже считался зажиточным, как и его дед Фрол: во дворе держали скотину (коров, свиней, лошадь). Бабушка Клава помнит, как с отцом они езди в лес, он сажал ее перед собой верхом.

Летом 1938 года в деревне началась дизентерия. В это время от дизентерии много умерло детей. Агния и Клава тоже очень серьезно болели, их уже приготовили помирать, положили их во дворе. А их бабушка Анисья Савельевна была всегда очень религиозная. Она пришла к ним тогда, спрыснула девочек святой водой, помолилась Богу, и после этого Агнюша с Клавдией пошли на поправку. Помогла ли им молитва или они сами по себе выздоровели бы, неизвестно. Но Клава считает, что именно бабушка Анисья спасла их тогда от смерти.

Однажды отец Иван пошел в Воскресенск вместе со своим дядей, за велосипедами. Всю дорогу им пришлось тащить на себе два велосипеда, негде было их накачать и подремонтировать. Дома Иван свой велосипед собрал, и поехал на нем кататься по деревне. В Шувое велосипедов тогда еще ни у кого еще не было, и все вышли посмотреть на это чудо. А Иван веселый был человек, едет, ноги кверху задерет, все смеялись! До войны Иван часто катал своих детей на этом велосипеде, обычно Клаву сажал вперед, Агнюшу назад.

В 1941 году началась война. Ивана на войну сразу не взяли, потому что у него была бронь на фабрике, считался хорошим работником. Потом так случилось, что он поругался с начальством. Тогда бронь с него сняли и скоро пришла повестка, это был сентябрь 1941 года. В это время Иван находился в лесу на заготовке дров. Лошади в это время у них уже не было, всех забрали на нужды войны. Павле принесли повестку, Ивану нужно было явиться в конкретное время в военкомат, и она пошла его искать в лес. Вернулись Иван с Павлой скорее из леса, первым делом Иван разобрал велосипед, повесил его в горницу. На проводах его все плакали.

К 1943 году Иван имел военное звание старшина медицинской службы, работал в должности санинструктор санитарного взвода 1-ого стрелкового батальона 1109 стрелкового полка, который относился к 330 стрелковой дивизии.

С начала января 1942 года, когда Иван начал числиться в данном полку, начались бои за овладение г. Киров. Есть данные об участии Ивана в боях за аэродром около станции Шайковка. Этот аэродром был в руках противника, что давало возможность врагу транспортными самолетами быстро подбрасывать резервы. Для ликвидации угрозы активных действий противника с севера командованием дивизии было принято решение: внезапным ударом захватить аэродром Шайковка. Однако при выполнении этого решения, части дивизии, действующие на подступах Шайковка, случайно столкнулись с обозом противника, солдаты, сопровождавшие обоз, частью были уничтожены, но небольшой части удалось скрыться. Таким образом внезапность операции была нарушена. По данным разведки было установлено: что противник в связи с действиями 330 дивизии на флангах, боясь обхода и окружения Кирова, стал поспешно эвакуироваться. Чуть позже разведгруппой было установлено, что противник в панике оставил г. Киров. 330 дивизии заняла оборону на подступах к городу, продолжая, с целью улучшения своих позиций, наступление в район Выползово и аэродром Шайковка.

В этих упорных боях, продолжавшихся с 13 по 17 января противнику нанесен значительный урон. Только огнем артиллерии за первые два дня боя истреблено до 200 солдат и офицеров противника, уничтожено 7 самолетов.

*330-я Тульская стрелковая дивизия https://document.wikireading.r...w776120157

С 9 августа 1943 года по 16 октября 1943 года 330 стрелковая дивизия участвовала в наступательных боях в районе деревень Верхняя Песочня, Черное, Кулаковка, Большуха, Гуриков Калужской области. В этих боях Иван получил смертельное ранение.

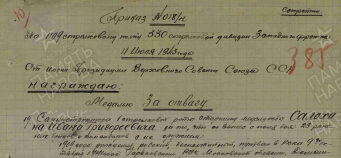

В июле 1943 Иван был награжден медалью за отвагу за то, что вынес с поля боя 23 раненых бойцов и их командиров с их оружием. В ноябре 1943 года орденом отечественной войны второй степени посмертно. В наградном листе подвиг его описывается так:

«Санинструктор сан. взвода 1-ого стрелкового батальона 1109 стрелкового полка старшина медицинской службы Солохин Иван Григорьевич за время наступательных боев полка с 09.08.1943 по 19.09.1943 проявил себя как преданный работник. Лично сам вынес с поля боя 26 тяжело раненых с их оружием.

19.09.1943 года в бою за поселок Гуриков Смоленской области в схватке с двумя немцами убил из них одного и в рукопашной схватке со вторым немцем был тяжело ранен в живот, после чего умер в медсанбате.» В одном из своих последних писем домой Иван писал, что обстановка очень тяжелая, кругом идут бои, везде один сплошной огонь, и что он вряд ли выживет.

Похоронен Иван Григорьевич в братской могиле в лесу, 1 км северо-западнее г. Кирова Смоленской обл. (Сейчас город относится к Калужской области)

**Гуриков (Гурики), (ист. название Монахова Гора) - не существующий ныне поселок В.-Песоченской м. а. Располагался в 17 км к З от К., в верховьях р. Песочня, на ее левом берегу. Существовал в ХХ в. (исчез в 1970-х гг.).

***Данные о дате смерти также рознятся, по некоторым источникам он умер 18.08.1943

https://pamyat-naroda.ru/heroe...s%3D1&

https://pamyat-naroda.ru/heroe...D0%BA&

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 14:04

TolkalinaAnastasiya написал:[q] Матвей Давыдов женат на Пелагее Сергеевой (около 1715 г.р.).[/q]

В последующих документах Пелагея чаще указывается с отчеством Андреева, но в окрестных деревнях подходящей семьи по Ландратской переписи 1716 года не нашлось. А вот Пелагея Сергеева имеется в деревне Игнатово: «в деревне Игнатовой … во дворе нищей Сергей Никулаев сорока осми у него жена Федосья Михайлова сорока у него дочери Анна пяти Палагея году.»

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 14:03

Прежде чем переходить к дальнейшему повествованию о потомках Елисея Васильева, рассмотрим предков его жены Варвары Архиповой.

Эта ветка генеалогического древа Солохиных также имеет одно начало с Сисиными, но теперь по их прямой мужской линии:

Писцовая книга 1631-1633 г.г.: «Деревня Шувайка по обе стороны речки Шувайки, а в ней крестьян: … во дворе Васка Иванов на полполтрети выти…».

Переписная книга 1646 года: «во дворе Васка Иванов с детьми Минкою да с Гришкою…».

Писцовые книги 1675-1679 г.г.: «во дворе Гришка Васильев, у него дети Осташка, Меркушка, Ивашка семнадцати лет, у Осташки сын Дениска пяти лет, у Меркушки сын Демка четырех лет – на полполполтрети выти».

Потомки Сисиных идут дольше от среднего сына Григория Васильева Меркурия, а Солохиных – от старшего сына Остафия.

По отказной книге 1710 года Осташка Григорьев уже мертв, находим его сына Давыда: «во дворе Давыд Остафьев сын Куклин, у него ж живет Андрей Федоров десяти лет».

Согласно переписной книге этого же года жену Давыда звали Аграфена: «во дворе Давыд Астафьев двадцати лет, у него жена Аграфена, у них дочь Марфа шести лет»

Но уже по Ландратской переписи 1716 года у Давыда другая жена, а сам он слепой, живут они в нищите: «во дворе нищей Давыд Остафьев тритцати пяти у него жена Ховронья Никифорова тритцати семи лет, а сам слеп».

Но почему-то в этих документах не указан старший сын Давыда Астафьева Матвей, хотя он уже должен был родиться ориентировочно в 1701 году. Матвея мы видим только в исповедной ведомости 1741 года, он женат на Пелагее Сергеевой (около 1715 г.р.). У Давыда есть еще один сын Сидор 1721 г.р.

*В последующих документах Пелагея чаще указывается с отчеством Андреева, но в окрестных деревнях подходящей семьи не нашлось. А вот Пелагея Сергеева есть

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/52 двор124

В период с 1748 по 1757 года умирают Давыд Остафьев, его жена Феврония Никифорова и их старший сын Матвей. Его жена вдова Пелагея Сергеева вместе с единственным сыном Прохором живут в семье Сидора Давыдова.

https://yandex.ru/archive/cata...df10c5/824 двор 96

Пелагея Сергеева переживет своего мужа почти на тридцать лет, она умрет в период 1779-1786 гг. в возрасте около 70-ти лет. Ее сын Прохор Матвеев женат на Настасье Селиверстовой (ориентировочно 1742 г.р.). К 1786-ому году у них двое детей: Анна и Василий. Больше у них детей не будет.

https://yandex.ru/archive/cata...07b909/434 двор 151

А мы отслеживаем дальше Василия Прохорова. В 1795-ом году он женат на Матроне Ивановой 18-ти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...4edbd2/566 двор 189

У Василия с Матроной родятся четверо детей, но в ревизской сказке 1816 года видим, что Матроны уже нет в живых, а Василий женат второй раз на Марье Петровой (ориентировочно 1786 г.р.). В этот же период времени умерли и родители Василия, им было около 70-ти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...b3d5d8/638 двор 22

Со второй женой у Василия Прохорова родятся три сына: Архип 1817 г.р., Григорий 1819 г.р. и Аким 1826 г.р. Их старший сын – наш следующий предок. Ниже представлен состав их семьи на 1834 год.

https://yandex.ru/archive/cata...3877a4/189 двор 28

Василий Прохоров умрет в возрасте 67-ми лет в 1843 году. В этот же период времени с 1836 по 1848 гг. не будет и его жены Марьи Петровой, она проживет менее 60-ти лет.

Все четыре сына Василия Прохорова с их женами и детьми на 1850-ый год живут одной большой семьей. У Архипа Васильева на этот момент времени четверо детей, одна из его дочерей – Варвара, сейчас ей 10 лет – в 1856 году выйдет замуж за Елисея Васильева, родословную которого мы рассмотрели в предыдущих сообщениях. Но вот имя ее матери нам, увы, не узнать, Архип Васильев женат уже второй раз на Арине Андреевой. В 1854-ом году Архип Васильев женится третий раз на Евдокии Васильевой, у них родятся еще два мальчика. Умрет он после 1870-ого года, ему будет больше 55-ти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...ee8875/234 двор 28

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 13:43

TolkalinaAnastasiya написал:[q] Его сын Иван женат на Марине Савельевой[/q]

Марина Савельева (ориентировочно 1704 г.р.) также родом из деревни Шувое. Согласно ландратской переписи за 1716 год ее родителями были Савелий Дементьев и Аграфена Игнатьева: «в деревне Шувай большой … во дворе Савелей Дементьев семидесят у него жена Огрофена Игнатьева штидесят пяти у него сын Кирило тритцати дочь Марина двенатцати у Кирила жена Ховронья Терентьева дватцати осми у них дочь Марья четырёх лет».

По писцовой книге 1675-1679 г.г. узнаем и имя ее деда: «Деревня Шувайка, а в ней крестьян… Демка Дмитриев, у него сын Савка десяти лет – на полполтрети выти».

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 11:05

Теперь пришла очередь изучить, в чьи же семьи приходили Дмитрий Васильев и Василий Симонов. В отличие от других глав, в этой части нашего повествования основой будет служить двор.

Имеем следующие записи по нашим предкам в разные периоды конца XVII – начала XVIII века:

Писцовая книга 1631-1633 г.г.: «Деревня Шувайка по обе стороны речки Шувайки, а в ней … во дворе Васка Микитин на полполтрети выти…».

По переписной книге 1646 года Васка Никитин уже мертв, осталась одна его жена Варвара: «во дворе вдова Варварка Васкина жена Никитина».

Писцовая книга 1675-1679 г.г.: «во дворе Куземка Васильев, у него сын Устинко, у Устинки дети Ермолка десяти лет, Захарко шести лет, Тимошка четырех лет – на малой трети выти».

Отказная книга 1710 года: «Деревня Шувоя, а в ней крестьян: … во дворе Артемий Устинов сын Варварин, у него сын Иван трех лет». В этом же документе в других дворах как Варварины сыновья указаны Тимофей и Захар Устиновы.

Теперь будем разбираться. Люди, указанные в отказной книге 1710 года как «сын Варварин», однозначно родственники Варваре из переписной книги 1646 года, поскольку первый документ составлялся на основе предыдущих. Но судя по годам, вряд ли она им приходилась матерью. Варвара могла приходиться Захару, Тимофею и Артемию любой другой родственницей, например, бабушкой, тетей, родной или по мужу. Но, так как их дед Кузьма Васильев, строим следующую предполагаемую линию родства. В 1630-е года в Шувое жил крестьянин Василий Никитин, у него была жена Варвара, которая к 1646 году осталась вдовой. В 1670-х указан их сын Куземка Васильев с сыном Устином и внуками, которые в 1710 году записаны как «Варварины». Значит, Варвара является Захару, Тимофею и Артемию Устиновым прабабушкой.

Из трех найденных правнуков Варвары нашим предком является младший – Артем Устинов, рожденный около 1670 года. По ландратской переписи за 1716 год узнаем имя его жены – Марья Никонова – и единственного сына – Иван: «в деревне Шувай большой … во дворе Артемей Устинов пятидесят у него жена Марья Никанова сорока лет у него сын Иван семи лет.» Самому Артему Устинову вероятно возраст немного прибавили.

Следующий доступный нам источник – это исповедная ведомость за 1741 год. Артем Устинов еще жив, ему около 75-ти лет, он вдов. Его сын Иван женат на Марине Савельевой, сейчас у них трое детей: Марфа, Савва и Васса.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/52 двор 126

К 1748 году умер Артем Устинов, прожил он более 75-ти лет. Теперь в списках мы видим еще одну дочь Ивана Артемова и Марины Савельевой – Евдокию (ориентировочно 1738 г.р.), за ее судьбой и будем далее наблюдать более внимательно.

https://yandex.ru/archive/cata...ca639f/142 двор 129

В возрасте 19-ти лет, в 1757 году, Евдокия выйдет замуж за Дмитрия Васильева (см. сообщения выше). В 1763 году их старшему сыну Федору один год. Живут они в доме родителей Евдокии с двумя ее младшими сестрами. Единственный сын Ивана Артемова и Марины Савельевой – Савва – вероятнее всего умер в подростковом возрасте.

https://yandex.ru/archive/cata...c72a80/296 двор 74

Иван Артемов умер до 1771 года, прожил он около 65-ти лет. К этому времени у Дмитрия Васильева и Евдокии Ивановой пятеро детей (всего у них родятся более семи детей, но найдутся потомки только двух старших сыновей).

https://yandex.ru/archive/cata...0f8168/482 двор 77

Марина Савельева пережила своего мужа примерно на 10 лет, она умерла в период с 1779 по 1786 года.

Дмитрий Васильев и его жена Авдотья Иванова с младшими детьми с 1786 года вернулись в старообрядчество. А вот два их старших сына Федор и Калина с семьями в этот период пока числятся в списках православных (двор 27 страница 420).

https://yandex.ru/archive/cata...07b909/433 двор 146

https://yandex.ru/archive/cata...07b909/420 двор 27

Наша ветка пойдет дальше от старшего сына Авдотьи Ивановой и Дмитрия Васильева. Федору Дмитриеву на 1795 год около 35-ти лет, он женат на Авдотье Егоровой, у них есть один сын Филипп 11-ти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...1f18b7/247 двор 201

По ревизской сказке за 1811 год мы видим только мужской состав семьи. Здесь же указано, что Дмитрий Васильев умер в 1808 году, ему было около 70-ти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...baf790/183 двор 11

Примерно в это же время (с 1797 по 1816 года) умирает и его жена Авдотья Иванова, в следующей ревизии в 1816 года мы ее уже не видим по спискам. Из этой же ревизии узнаем, что их сын Федор женат второй раз на Елене Федоровой. У Елены Федоровой это вероятно третий брак, так как две ее старших дочери иногда указываются под разными отчествами: Марья Фомина и Дарья Петрова (как в исповедной ведомости за 1822 год). В этом же 1816 году у Федора и Елены родилась общая дочь Настасья, которая является следующим звеном нашего родословного дерева.

1816 год https://yandex.ru/archive/cata...b3d5d8/637 двор 18

1822 год https://yandex.ru/archive/cata...31dab1/973 двор 339

В 1834 году Настасья Федорова выходит замуж за Василия Симонова, который, как и ее дед, приходит в их дом примаком.

https://yandex.ru/archive/cata...3877a4/188 двор 24

На следующий 1835 год умирает Федор Дмитриев, ему было 74 года. Его семья и семья его племянника Дмитрия Калинина живут теперь одним двором. У Василия и Настасьи родился их первый сын Петр, который умрет во младенчестве.

https://yandex.ru/archive/cata...4c6fc5/208 двор 259

Будущий период с 1836 по 1848 года был очень непростым для Настасьи. После отца в эти года умирает и ее мать Елена Федорова. Ориентировочно в 1837 году у Настасьи рождается сын Елисей, но всего через три года в 1840-ом году умирает ее муж Василий Симонов. Ему было всего 35, а вместе они прожили только шесть лет. После Настасья Федорова выходит замуж второй раз за Ивана Ефимова, известно, что у них будут еще пятеро общих детей. Умрет Настасья Федорова в период до 1870-ого года в возрасте более 55-ти лет.

Ниже видим записи из ревизской сказки за 1850 год, где в живых из семьи указан только Елисей Васильев 12-ти лет, а Настасья уже будет в составе другой семьи (двор 6 страница 223).

https://yandex.ru/archive/cata...ee8875/232 двор 24

https://yandex.ru/archive/cata...ee8875/223 двор 6

Но конечно же Елисей в таком юном возрасте еще не жил один. Жил он вместе со своей матерью в семье ее второго мужа. В 1856 году он женился на Варваре Архиповой. По состоянию на 1860 год у них родились двое детей Флор (или Фрол 1857 г.р.) и Федор (1859 г.р.).

https://yandex.ru/archive/cata...02d994/224 двор 150

К 1870 году у них родятся еще два сына Антипатр (1864 г.р.) и Егор (1867 г.р.). Елисей и Варвара, как и большинство жителей деревни, были ткачами.

Точно установить, от кого именно пошла фамилия Солохиных не представляется возможным. Вероятней всего она началась от второго мужа Настасьи Федоровой, т.к. и потомки их общих детей будут носить эту фамилию (а Елисей, как уже известно, вырос именно в этой семье).

Или, может быть, фамилия пошла от самой Настасьи и/или ее предков? Раньше существовало прозвище для женщин – солоха, иногда так именовали ведьм. Ведь сам ее род в первоначальных источниках начинается с женщины – Варвары (а не с мужчин). И в роду чаще обычного встречались примаки… Также так называли неопрятных, растрепанных или нерасторопных женщин.

Или, даже если эта фамилия пошла от Настасьи, не началась ли она изначально по линии ее первого мужа Василия Симонова?

Кроме того, к версиям о происхождении фамилии Солохин можно отнести еще следующие варианты:

1. По древнерусскому мужскому имени Солох. Но в роду мы таких имен не нашли.

2. «Солоха» также означает шкуру животного, обработанную по особому способу с набивкой внутрь соломы. Это был популярный материал для создания обуви в прошлом. По этой трактовке, фамилия Солохин могла быть присвоена человеку, связанному с производством или продажей обуви из солохи.

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 10:32

Далее рассмотрим предков еще одного примака – Дмитрия Васильева.

Начинаем также с документов XVII века, с писцовой книги 1675-1679 г.г: «во дворе Ивашко Иванов, у него дети Петрушка десяти лет, Артюшка пяти лет - на полполпольтрети выти».

По отказной книге 1710 года узнаем прозвище наших предков: «во дворе Иван Иванов сын Скобелкин, у него дети Ефтифей да Артемий, женаты, у Ефтифея дети Семион десяти, Василей трех лет, у Артемия сын Алексей трех лет».

Благодаря переписной книге этого же года узнаем более подробную информацию о них, а именно ориентировочный возраст, имена их жен и дочерей: «деревня малая Шуваева, а в ней крестьян: во дворе Иван Иванов восьмидесяти лет вдов, у него сын Ефтифей сорока семи, Артемий тридцати, у Ефтифея жена Катерина, у них дети Василий четырех лет, Марфа году, у Артемия жена Василиса, у них сын Василей трех лет».

Таким образом, выстраиваются следующие начальные звенья генеалогического дерева: начинается все с Ивана Иванова ориентировочно 1630 г.р., далее идет его сын Ефтифей ориентировочно 1663 г.р. с женой Катериной, и около 1707 года у них родился сын Василий. Продолжаем их поиски.

Согласно ландратской переписи за 1716 год Иван Иванов уже умер: «во дворе Евтифей Иванов штидесят у него жена Катерина Гаврилова пятидесят пяти у них дети сын Семион дватцати пяти Василей пяти дочь Марфа трёх у Семёна жена Хрестина Гаврилова дватцати пяти у них дети дочь Татьяна полугоду»

Следующими основными документами являются исповедные ведомости. На 1741 год Евтей Иванов и его жена Катерина Гаврилова еще живы. Их сын Василий женат на Прасковье Исаевой ориентировочно 1701 г.р. У них родятся семеро детей, из них четверо будут мальчики.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/55 двор 144

В исповедной ведомости 1748 года находим следующее звено нашей цепочки, с которого мы и начали это сообщение – Дмитрия Васильева. Здесь ему 9 лет, т.е. он ориентировочно 1739 г.р. Уже в следующем документе за 1757 год мы его найдем в составе другой семьи – его будущей жены Авдотьи Ивановой.

https://yandex.ru/archive/cata...ca639f/143 двор 139

Как и в ранее найденных случаях с примаками видим, что часто такое явление встречалось в больших семьях, где к тому же рождалось много мальчиков, т.е. в перспективе семейство разрастется еще больше. А вот уходили такие молодые люди обычно в дома, где у их жен были только сестры, или они были единственными детьми. Таким образом, примаки в будущем по наследству получали хозяйство своего свекра, тогда как в собственной семье на большую долю имущества они не могли рассчитывать.

К Дмитрию Васильеву мы вернемся позже, а пока посмотрим, сколько прожили его прародители.

Евтей Иванов, как и его отец, прожил до глубокой старости, он умер в возрасте более 85-ти лет в период 1748-1757 гг.

https://yandex.ru/archive/cata...df10c5/825 двор 109

В следующий период до 1763 года умерла и его жена Катерина Гаврилова. Она дожила до преклонного возраста, как и ее муж. А вот их сыну Василию судьба так много лет не отвела – он умер в этот же период в возрасте немного за 50 лет. Его жена Прасковья Исаева проживет чуть более 60-ти, в следующих списках 1771 года мы ее уже не найдем.

https://yandex.ru/archive/cata...c72a80/298 двор 84

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 10:17

Oksana-AS написал:[q] Подскажите, пожалуйста, что означает "на полполполтрети выти".[/q]

Выть — это мера облагаемой налогом земли, у нее не было строго определенной площади, во многом зависела от качества земли. В Гуслицкой волости земля считалась «худой», поэтому крестьяне платили налог с каждых шестнадцати четвертей земли (половина десятины). Выти имели деления, полполполтрети означало 1/18 долю, с этой части крестьяне в конце XVII века платили налоги – тягло.

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 10:10

TolkalinaAnastasiya написал:[q] По ревизской сказке за 1816 год Симону Афанасьеву 25 лет, он женат на Ульяне Антиповой 27-ми лет (предположительно родом из д. Горшково)[/q]

Наша Ульяна Антипова может быть родом из д. Горшково. В исповедной ведомости 1795 года видим Ульяну 8-ми лет. Ее родители Антип Ефимов (1760г.р.) и Прасковья Архипова (1764г.р.). Также жив ее дед - Ефим Родионов.

https://yandex.ru/archive/cata...4edbd2/540 двор 275

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 9:24

TolkalinaAnastasiya написал:[q] По исповедной ведомости 1741 года Евсей Леонтьев женат на Марине Матвеевой. [/q]

Посмотрим, откуда могла быть родом Марина Матвеева.

В переписи 1716 года подходящей Марины найти не удалось, но в соседней деревне Нареево была Марья Матвеева (ориентировочно 1709 г.р.). Возможно, что где-то данные имена были перепутаны, поэтому предполагаем, что это она и есть (в итоговом дереве данная ветвь будет помечена знаком вопроса, поскольку есть вероятность ошибки). В таком случае, по ней выстраивается следующая цепочка:

Писцовые книги 1675-1679 г.г.: «деревня Мореево Нареево тож, да к ней снесена деревня Безсулино на речке Шувайке, а в ней крестьян: во дворе Мишка да Гришка да Микишка Гавриловы, у Мишки сын Ганка пяти лет - на полполполтрети выти». Наш предок – средний сын Гришка Гаврилов.

В отказной книге 1710 года видим его прозвище – Захряпин (такое же прозвище указано и для его братьев): «деревня Нореева, а в ней крестьян: во дворе Григорей Гаврилов сын Захряпин, у него дети Михайло, Матвей женаты, у Михайла сын Семион полугоду».

В переписной книге за этот же год узнаем имя жены Григория – Настасья, и имена его детей. Один из них Матвей, и у него уже есть дочь Марья: «деревня Нарева, а в ней крестьян: во дворе Григорий Гаврилов шестидесяти лет, у него жена Настасья, у них дети Михайло сорока пяти, Матвей тридцати пяти, у Михайла жена Мавра, у них детей Семен году, Дарья четырех, у Матвея жена Настасья, у него дочь Марья году».

Григорий Гаврилов умер до 1716 года. По ландратской переписи 1716 года состав этой семьи следующий: «в деревне Нореевой во дворе Михайло Григорьев пятидесят трёх у него жена Мавра Васильева сорока осми лет у него дочь Дарья осми у него брат Матвей тритцати у него жена Настасья Васильева дватцати осми у него дочь Марья пяти лет».

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 9:19

Проследим наших предков по прямой мужской линии.

Самый первый известный по этой ветке наш предок – Иван Степанов – жил в первой половине XVII века. Этот же Иван Степанов является родоначальником линии Сисиных-Автомоновых, но только тогда ветка пошла от его старшего сына Родиона, а здесь – от другого сына Григория:

Писцовая книга 1631-1633 г.г.: «Деревня Шувайка по обе стороны речки Шувайки, а в ней … два бобыльских двора: … во дворе Ивашко Степанов…».

Переписная книга 1646 г.: «во дворе Ивашка Степанов с сыном Родкою».

Писцовые книги 1675-1679 г.г. «Деревня Шувайка по обе стороны речки Шувайки, а в ней крестьян: … во дворе Родка Иванов, у него брат Гришка, у Гришки дети Якушко, Титко осми лет, Демка пяти лет, да у них же племянник Гришка Емельянов пятнадцати лет – на полполполтрети выти».

В отказной книге 1710 года находим сына Григория Иванова – Леонтия: «Деревня Шувоя, а в ней крестьян: … во дворе Леонтей Григорьев сын Крупенок, у него дети Яков десяти, Евсевей семи лет». А связали мы этот и предыдущий документ благодаря старшему брату Леонтия – Титу Григорьеву, который тоже имеет прозвище «сын Крупенок» (его мы уже видели в предыдущем документе).

По ландратской переписи за 1716 год Леонтий Григорьев уже умер, узнаем имя его жены – Авдотья Васильева: «во дворе Яков Леонтьев двадцати пяти у него брат Евсей семи у Якова жена Овдотья Абрамова тритцати у него ж мать вдова Овдотья Васильева осмидесят лет.» Нашим следующим предком является Евсей Леонтьев (ориентировочно 1703 г.р.).

По исповедной ведомости 1741 года Евсей Леонтьев женат на Марине Матвеевой. Всего известно об их пяти детях: Никита, Максим, Пелагея, Анна и Прасковья. Наша ветка дальше пойдет от их второго сына Максима, которому на 1741 год 13 лет.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/54 двор142

В 1748 году Максим Евсеев женат на Елене Яковлевой (ориентировочно 1729 г.р.). Его мать Марина Матвеева умерла к этому времени, прожила она около 40-ка лет.

https://yandex.ru/archive/cata...ca639f/143 двор 137

К 1763-ему году Евсей Леонтьев женился второй раз на Дарье Романовой, общих детей у них не было, к этому периоду времени обоим уже за пятьдесят лет. Его сын Максим Евсеев умер молодым, не дожив до 35-ти лет. С его женой Еленой Яковлевой у них родились два сына Михаил и Афанасий.

https://yandex.ru/archive/cata...c72a80/297 двор 82

Евсей Леонтьев умер примерно в возрасте 70-ти лет, в исповедных ведомостях 1771 года его уже нет. Его старший сын Никита со своей женой и снохой Еленой Яковлевой указаны в списках по раскольникам (до этого были все записаны как православные).

А вот его внуки Михаил и Афанасий по-прежнему числятся в списках православных (запись 84 на странице 483), но через несколько лет тоже перейдут в раскол. Вот только многое перепутано в тех записях: Афанасий (он нас и интересует в первую очередь) ошибочно записан как сын некой Агафьи Нефедовой, уже указана его жена Прасковья Федорова, хотя им обоим должно быть на этот момент времени не больше 10-ти лет (а указано около 30-ти).

https://yandex.ru/archive/cata...0f8168/491 двор 180

https://yandex.ru/archive/cata...0f8168/483 двор 84

К 1779-ому году все записи встают на свои места.

https://yandex.ru/archive/cata...075b6a/696 двор 93

В период 1779-1786 года умирает Елена Яковлева, ей было более 50-ти лет. Ее два сына с семьями живут в одном доме. Афанасий Максимов к 1786 году женат на Прасковье Федоровой 29-ти лет, у них две дочери Анна и Степанида.

https://yandex.ru/archive/cata...07b909/432 двор 135

В 1797 году два брата также живут вместе одной большой семьей, у Афанасия и Прасковьи родились еще два сына Симон и Павел. Симон Афанасьев – наш следующий предок (ориентировочно 1790 г.р.).

https://yandex.ru/archive/cata...1f18b7/248 двор 206

Из ревизской сказки 1811 года узнаем, что у Афанасия Максимова примерно в 1798 году родился еще один сын Фома. Сам Афанасий умер в 1808 году, прожил он, немного не дожив до 50-ти лет.

*Максим Евсеев ошибочно здесь записан с отчеством Никитин, вероятно потому, что сам он умер рано, а его жена с детьми жили в семье его брата Никиты Евсеева.

https://yandex.ru/archive/cata...baf790/184 двор 17

По ревизской сказке за 1816 год Симону Афанасьеву 25 лет, он женат на Ульяне Антиповой 27-ми лет (предположительно родом из д. Горшково), у них родились трое детей: Егор, Анна и Василий. Всего у них будет восемь человек детей, из них пять мальчиков. В это время еще жива мать Симона Прасковья Федорова, ей около 52-ух лет. Другой ее сын Павел участвовал в войне 1812 года, но из ополчения не вернулся.

https://yandex.ru/archive/cata...b3d5d8/640 двор 27

Прасковья Федорова умерла в период 1822-1827 года, ей было около 60-ти лет. Два ее сына Симон и Фома с семьями живут вместе.

https://yandex.ru/archive/cata...00f0d4b/58 двор 73

Далее ищем второго сына Симона и Ульяны Василия. Последний раз в составе этой семьи мы его видим в 1833 году. В ревизской сказке 1834 года Василия Симонова мы находим тоже в Шувое, но уже как зятя Федора Дмитриева, Василий женится на его дочери Настасье. Знакомиться с их потомками будем в следующих сообщениях.

https://yandex.ru/archive/cata...04135/1381 двор 100

Симон Афанасьев проживет более 70-ти лет, он умер в период с 1860 по 1870 года. Жена его Ульяна Антипова умерла раньше, в 1855 году, ей было 64 года.

|

Тема: Солохины

27.06.2025, 8:58

Переходим к изучению следующей нашей фамильной ветки – Солохиным.

Солохины, как и Сисины, тоже жили в деревне Шувое (и у них даже будут общие предки), и они тоже были старообрядцами, поэтому начальный поиск происходил аналогичным образом. Но распутать клубок по данной ветке было достаточно непросто из-за того, что часто встречались примаки, т.е. когда мужчина приходил в дом своей жены.

Общее древо по этой ветке можно посмотреть по ссылке от Солохина Ивана Григорьевича

familio.org/tree?person=704dabbf-6202-458c-8bdb-5b09c661de5c

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 10:48

1. Сисина Прасковья Кирилловна

2. Сисина Прасковья Кирилловна (сидит в центре), Фира с мужем Акимом и дочкой Лидой Куницины (слева) и Павла (справа)

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 10:43

Сисина Прасковья Кирилловна

1886-1933

Далее наши знания основываются на рассказах внучки Поликарпа Яковлевича - Титовой Клавдии Ивановны.

Яков Савельев со своим будущим сватом Кириллом* познакомились в трактире и по пьяни сговорились: у Якова был сын, Поликарп, только овдовел, осталась дочка двух лет, а у Кирилла выросла невеста на выданье, Прасковья** (1886 г.р.). В 1902 году их поженили, Прасковье было 16 лет.

*Есть легенда, что Кирилл, был вором. Его сожгли на вилах средь деревни, после того как поймали с поличным. Пока проверить не представляется возможным. Жену Кирилла звали Екатерина.

**У Прасковьи была еще старшая сестра Анна (1885-1920), она вышла замуж за Ботнева Василиска Семеновича, тоже из деревни Шувое. У них родились трое детей: Федор, Екатерина, Капиталина.

Прасковья была деловая девушка, хозяйственная, после переезда в семью мужа всеми делами занималась в основном она: шила, готовила, убиралась. В доме также жили родители Поликарпа. В браке у них родились две девочки Фира (1908 г.р.) и Павла (родилась 23.02.1910).

Поликарп Яковлевич был человек тихий и скромный, но большой любви между ним и Прасковьей не случилось. Поэтому в 1918 году, когда Прасковья повстречалась с Петром Солохиным, она, влюбившись, вместе с дочерьми ушла от Поликарпа. Насколько известно, Поликарп больше не женился.

У Петра на тот момент времени умерла жена, осталось шестеро детей: Лукашка, Потапка, Иван, Маруся и Паша (двойни), Фрося – они были примерно такого же возраста, как дети Прасковьи. Несмотря на то что дети не были друг другу родными, они сдружились между собой, а девочки часто называли себя «приемными сестрицами».

Жили они бедно и трудно, в маленькой лачуге в Шувое. Петр часто по пьяни поднимал на Прасковью руку. Чтобы больше не иметь детей, Прасковья пила какие-то снадобья, отчего у нее в итоге развился рак матки. Умерла она зимой в 1933 году, ей было 47 лет. Та зима была очень холодной и снежной, поэтому никто даже точно не запомнил, где находится ее могила.

В другой фамильной ветке нас ждет повествование о жизни младшей дочери Поликарпа и Прасковьи – Павлы Поликарповны. Интересно иногда переплетаются судьбы людей: Павла выйдет замуж за Солохина Ивана Григорьевича – двоюродного племенника ее отчима Петра Солохина, их предков мы тоже изучим.

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 10:37

TolkalinaAnastasiya написал:[q] вероятнее всего Степанида Андреева родом из деревни Андреевой (современная Абрамовка)[/q]

Немного отвлечемся на то, чтобы посмотреть откуда могла быть родом бабушка Автомона Васильева.

В писцовой книге 1675 года наши предполагаемые предки указаны как: «Деревня Андреево на речке Речице, а в ней крестьян: … во дворе Ивашко Михайлов, у него брат Алешка, у Ивашки дети Ивашко десяти лет, да Ивашко ж осми лет, Федка мал – на полполполтрети выти». Наш вероятный предок здесь – Алексей Михайлов.

Отказная книга 1710 года интересна тем, что у следующего нашего предка Федора Алексеева указано прозвище: «Деревня Андреевская, а в ней крестьян: во дворе Федор Алексеев сын Теперя, у него сын Ефим женат».

Благодаря Ландратской переписи 1716 года мы знаем примерный возраст Федора Алексеева и более полный состав его семьи, включая нашего следующего предка Андрея Федорова: «в деревне Андреевой во дворе Фёдор Алексеев семидесяти лет у него жена Оксинья Фёдорова шестидесяти пяти у него дети сын Ефим тридцати Андрей десяти дочь Фёкла шести у Ефима жена Матрёна Петрова двадцати девяти лет».

В 1741 году видим у Андрея Федорова и Настасьи Гавриловой дочь Степаниду 9-ти лет. В первой половине 1750-х она выйдет замуж за Бориса Федорова из деревни Шувое.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/42 двор 45

Андрея Федорова не станет в период 1763-1771 гг., проживет он чуть более 60-ти лет. Его жена Настасья Гаврилова проживет немного дольше, она умрет в период с 1771 по 1786 года.

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 10:32

Разбор ветки Сисиных мы закончили на том, что Яков Савельев младший в 1856 году женится на Наталье Автомоновой, и они живут в доме ее родителей. Девичью фамилию Натальи из-за отсутствия документов по старообрядцам установить не удалось.

В писцовой книге 1631-1633 г.г. указан: «Деревня Шувайка по обе стороны речки Шувайки, а в ней … два бобыльских двора: … во дворе Ивашко Степанов…». Бобыли – это беспашенные крестьяне, они платили особый налог, несколько меньший, чем землевладельцы. Бобылем могли называться и разорившиеся землепашцы, немощные инвалиды, или ремесленники.

По переписным книгам 1646 года узнаем имя его сына: «во дворе Ивашка Степанов с сыном Родкою».

В писцовых книгах 1675-1679 г.г. Иван Степанов уже отсутствует: «во дворе Родка Иванов, у него брат Гришка, у Гришки дети Якушко, Титко осми лет, Демка пяти лет, да у них же племянник Гришка Емельянов пятнадцати лет – на полполполтрети выти».

В этих же книгах указаны пустоши, на которых ничего не выращивалось, две из них Родион Иванов «пашет наездом», чтобы они не поросли лесом:

«Пустошь Прошкино Шарапово тож на речке Михайловкае, да к ней припущено в пашню селище Кузнецово у рубежа Богдана Трескина… Лесу пашенного шесть десятин, да непашенного лесу в длину на две версты, а поперег верста. Пашет наездом деревни Шувой крестьянин Родка Иванов…

Пустошь Новиково на прудце у рубежа Льва Трескина, пашет наездом деревни Шувой крестьянин Родка Иванов…»

В переписной книге 1710 года Родиона Иванова уже нет, главный во дворе его сын Михаил: «Деревня Малая Шуваева, а в ней крестьян: … во дворе Михей Родионов сорока лет, у него жена Арина, у них дети Федор одиннадцати, Федор меньшой году, Арина осми лет».

По ландратской переписи за 1716 год: «В деревне Шувой… во дворе Михей Родионов сорока пяти лет, у него жена Ирина Иванова сорока двух, у него сын Фёдор двадцати и дочь Овдотья десяти лет.»

В 1741 году нет в живых ни Михея Родионова, ни его жены Ирины Ивановой. Их сыну Федору около 60 лет, его жене Евдокии Ивановой около 45-ти. У них четверо детей: Тимофей 15-ти лет (ориентировочно 1726 г.р.); Ирина 14-ти лет (ориентировочно 1727 г.р.); Фекла 11-ти (ориентировочно 1730 г.р.) и Борис 6-ти лет (ориентировочно 1735 г.р.). Судьбу их младшего сына Бориса мы и будем дальше отслеживать.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/54 двор 139

В списках за 1748 год снова видим путаницу в возрастах: Федор Михеев за эти семь лет удивительным образом помолодел на три года, а его старший сын прибавил целых тринадцать.

https://yandex.ru/archive/cata...ca639f/142 двор 133

Через двадцать с лишним лет в 1771 году эта семья уже числится в списках по раскольникам. К этому времени Борис Федоров женат на Степаниде Андреевой (ориентировочно 1745 г.р.), вероятнее всего Степанида родом из деревни Андреевой (современная Абрамовка). У них уже родились четверо детей: Егор 10-ти лет (ориентировочно 1760 г.р.), Василий 7-ми лет (ориентировочно 1763 г.р.), Матрена 5-ти лет (ориентировочно 1766 г.р.) и Давид 3-ех лет (ориентировочно 1768 г.р.). Родители Федора еще живы, они и семья старшего брата Тимофея живут все вместе.

https://yandex.ru/archive/cata...0f8168/491 двор 179

К 1779 году Федора Михеева и Евдокии Ивановой уже нет, они прожили более 70 лет. Умерла и жена Бориса Степанида Андреева, он женился второй раз на Вассе Матвеевой.

https://yandex.ru/archive/cata...075b6a/696 двор 92

Во втором браке у Бориса Федорова к 1787 году родилось еще четверо детей: Осип, Авдотья, Пелагея и Матвей. Но нас интересует его второй сын от первой жены Василий Борисов, которому уже 26 лет, он женат на Лукерье Антоновой 25-ти лет (около 1762 г.р.), и они имеют двоих детей Авдотью и Филата.

https://yandex.ru/archive/cata...d1fcba/359 двор 125

К 1797 году семья Бориса Федорова отделяется от семьи его старшего брата Тимофея (они под номером 212). Но его самого уже нет в живых, прожил он чуть более 50-ти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...1f18b7/248 двор 213

В 1803 году умирает Василий Борисов, ему было всего около 40 лет (это мы видим из ревизской сказки за 1811 год). С Лукерьей Антоновой всего у них родились четверо детей. Старший его сын Филат умер в 1810 году в возрасте 25-ти лет. А наша ветка дальше пойдет от его второго сына с именем, уже знакомому нам: Автоном (ориентировочно 1795 г.р.). Иногда его имя пишется как Автомон.

Из интересного в этой ревизии видим брата Давида Борисова: он, видимо, женился второй раз на вдове из слободы Степановки, в ревизии указан его пасынок Иван Данилов.

Других родственников можно посмотреть под номерами 20; 22; 23. Там тоже есть интересная запись: младший сын Бориса Федорова Матвей в 1810 году был переведен в деревню Петрушино.

https://yandex.ru/archive/cata...baf790/185 двор 21

В следующей ревизской сказке 1816 года опять в первую очередь обращаем внимание на Давида Борисова: он и его пасынок Иван Данилов отпущены на волю в 1814 году! Очень жаль, что мы не знаем подробностей этого события, вероятно, Давид смог выкупить себя и свою семью у помещика (в это время Шувое и окрестные деревни принадлежали господину камергеру Степану Абрамовичу Лопухину). К сожалению, дальше их следы теряются, скорее всего, они переехали жить в другое место.

В 1816 году Автоному Васильеву 20 лет, он, видимо, только женился на Анне Яковлевой того же возраста. С ними живет его мать Лукерья Антонова, младшая сестра Ульяна Васильева и племянник сирота Василий Филатов.

https://yandex.ru/archive/cata...b3d5d8/650 двор 59

Долгое время у Автонома Васильева и Анны Яковлевой не было детей. Вероятно, они рождались и умирали маленькими. Первая их дочь, которая дожила до взрослого возраста, была Анисья ориентировочно 1828 г.р., потом родились две Натальи в 1830 г. и 1833 г. В 1835 году умирает мать Автонома Лукерья Антонова, она прожила около 73 лет. Ниже видим состав семьи Автонома на 1836 год.

https://yandex.ru/archive/cata...0cb99/1355 двор 289

На 1850 год семья Автомона Васильева живут вместе с семьей его племянника Василия Филатова. Его старшая дочь Анисья уже вышла замуж, в этом же году выйдет замуж старшая Наталья.

https://yandex.ru/archive/cata...ee8875/251 двор 81

Важным центром старообрядчества в Москве, особенно для жителей Гуслицкой волости, была церковь при Рогожскогом кладбище (в настоящее время Нижегородский район Москвы). В том числе и наши предки были частыми прихожанами этой церкви, в середине XIX века можно часто встретить их в записях о крещении или браках. Возможно, в этот период они жили там на заработках. Но также вполне может быть, что поездки в Москву даже в те времена были достаточно рядовым явлением, особенно для таких важных событий, как венчание или крещение.

Например, ниже можем посмотреть, как выглядел документ, который заполнялся перед венчанием – брачный обыск. Данный брачный обыск составлен на Рогожском кладбище, в нем назначена дата венчания средней дочери Автомона Васильева Натальи – 4 октября 1850 года. Из этого документа видим возраст брачующихся, что у них отсутствуют препятствия к совершению брака. В конце жених, невеста и свидетели ставили свои подписи, или как в данном случае, «за неумением их грамоте и по их личному прошению» подпись ставит кто-то другой: «руку приложил».

https://yandex.ru/archive/cata...0bebad/384

Скорее всего в 1856 гожу там же венчались и младшая Наталья Автомонова и Яков Савельев, был составлен аналогичный брачный обыск, но к сожалению, за данный период документы не сохранились.

Наталья с мужем будут жить в доме ее родителей. В 1860 году их первому сыну Ивану четыре года.

https://yandex.ru/archive/cata...02d994/228 двор 185

По переписи населения 1870 года мы знаем, что у Якова Савельева и Натальи Автомоновой было четверо детей: Иван, Василий, Марья, Татьяна. Сами они были ткачами. К сожалению, как сложилась их дальнейшая жизнь, нам отследить не получится. Не удастся нам найти и подтверждения, что после 1870 года у них родится еще один сын Поликарп, и всех дальнейших событий.

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 10:16

TolkalinaAnastasiya написал:[q] Ксения Калинина предположительно родом из деревни Устьяновой[/q]

Подходящую Ксению и ее родителей удалось найти по переписной книге 1710 года в Устьяново: «деревня Устьяново, а в ней крестьян: … во дворе Калина Тимофеев сорока лет, у него жена Матрена, у них дети Антон шести, Степанида семи, Аксинья трех лет, у него ж Калины Пасынок Семен Иванов одиннадцати лет».

В Ландратской переписи 1716 года эта семья указана как нищие: «в деревне Устьяновой во дворе нищей Калина Тимофеев пятидесят у него жена Марина Романова сорока у него дочери Степанида десяти Моланья пяти Оксинья четырёх лет».

В исповедной ведомости за 1741 год в списках уже не находим ни Калину Тимофеева, ни его жену, видим только семью его сына Антона Калинина. Значит, они уже умерли к этому времени. А Ксения Калинина вышла замуж за Ермила Дементьва в деревню Шувое.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/44 двор 65

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 10:05

Сначала рассмотрим предков по прямой мужской линии Сисиных.

Начнем мы с писцовой книги 1631-1633 г.г.: «Деревня Шувайка по обе стороны речки Шувайки, а в ней крестьян: … во дворе Васка Иванов на полполтрети выти…».

В переписной книге 1646 года Василий Иванов уже указан со своими детьми: «во дворе Васка Иванов с детьми Минкою да с Гришкою…». В связи с тем, что следующий доступный нам источник будет только через 25 лет, здесь есть вероятность ошибки. Но скорее всего именно Василий Иванов и является нашим самым первым известным нам предком.

В писцовых книгах 1675-1679 г.г. видим семью его младшего сына Григория: «во дворе Гришка Васильев, у него дети Осташка, Меркушка, Ивашка семнадцати лет, у Осташки сын Дениска пяти лет, у Меркушки сын Демка четырех лет – на полполполтрети выти».

К сожалению, по этим данным нам остаются неизвестными даже ориентировочные годы жизни наших предков, и видим мы только состав мужской части семьи. Средний сын Григория – Меркушка, или Меркурий – является нашим следующим предком, и дальше сразу видим его сына Дементия, которому по этой переписи четыре года.

Но в переписной книге за 1710 год мы уже не видим ни Григория, ни Меркурия, ни Дементия, только жену последнего – вдову Авдотью с детьми: «Деревня Шуваева, а в ней крестьян: … во дворе вдова Дементьевская жена Меркульева Авдотья Тимофеева, у нее дети Ермил осми лет, Авдотья дву лет, на том же дворе другая пустая изба ветха». Далее отслеживаем Ермила Дементьева ориентировочно 1702 г.р.

В 1716 году по Ландратской переписи указаны: «В деревне Шувай большой … во дворе нищая вдова Овдотья Тимофеева шестидесяти лет, у ней сын Ермил Дементьев двадцати лет увечен.»

На 1741 год по исповедным ведомостям семья Ермила Дементьева числится в списках православных прихожан. Его мать Авдотья Тимофеева еще жива, ей около 80 лет. Самому Ермилу 53 года, у него жена Ксения Калинина 45-ти лет, у них трое детей Ларион (ориентировочно 1731 г.р.), Екатерина (ориентировочно 1733 г.р.) и Евдоким (ориентировочно 1735 г.р.). Ксения Калинина предположительно родом из деревни Устьяновой, кто были ее родители, посмотрим в следующем сообщении.

https://yandex.ru/archive/cata...5b6d1d2/52 двор 123

В 1748 году Авдотью Тимофееву в списках мы уже не видим, значит, она умерла в этот период. Старший сын Ларион (за ним мы и следим дальше) женат на Федосье Михайловой (ориентировочно 1729 г.р.), у них есть сын Мануил 2-ух лет. Интересно, что за эти семь лет между документами возраст Ермила и Ксении практически не изменился.

https://yandex.ru/archive/cata...ca639f/141 двор 126

В период с 1748 по 1757 года умер Ермил Дементьев, прожил он около пятидесяти лет. На 1763 год его сын Ларион с женой Федосьей имеют шестерых детей. Самый младший, Афанасий, которому сейчас два года, является следующим звеном в нашем генеалогическом древе.

https://yandex.ru/archive/cata...c72a80/296 двор 71

В 1771 году семья уже числится в списках по раскольникам. Жена Ермила Дементьева – Ксения Калинина еще жива, ей 60 лет. Их старший сын Ларион умер, прожив меньше сорока лет. Его жена Феодосия Михайлова с детьми живет вместе со свекровью в семье брата ее мужа Евдокима Ермилова.

https://yandex.ru/archive/cata...0f8168/491 двор 176

Через 8 лет, на 1779 год вдова Феодосия Михайлова с сыновьями живут отдельно, у старшего Николая двое детей, младший Афанасий пока холост.

Семья Евдокима Ермилова числится под номером 89. К этому времени Ксения Калинина умерла, прожив около семидесяти лет.

https://yandex.ru/archive/cata...075b6a/695 двор 86

В 1787 году два брата с семьями живут в одном доме, их мать Феодосия Михайлова умерла. Афанасий Ларионов женат на Устинье Дмитриевой (ориентировочно 1756 г.р.), их дальнейшую судьбу мы и отслеживаем. У них уже родились две дочери Настасья и Степанида.

Их дядя Евдоким Ермилов живет во дворе под номером 131.

https://yandex.ru/archive/cata...d1fcba/360 двор 135

На 1797 год состав семьи практически не изменился, и у Николая, и у Афанасия родились еще дети. В том числе и наш следующий предок – Савва Афанасьев, ориентировочно 1790 г.р.

https://yandex.ru/archive/cata...1f18b7/247 двор 204

Перейдем к ревизской сказке 1816 года. Савва Афанасьев женат второй раз на Афимье Захаровой 25-ти лет. Имя первой жены, к сожалению, уже не определить, вероятнее всего она умерла во время родов. Всего от первой жены у Саввы Афанасьева четверо детей: Ирина 1810 г.р., Савва 1811 г.р., Домна 1813 г.р. и Агриппина 1814 г.р.

https://yandex.ru/archive/cata...b3d5d8/647 двор 48

Со второй женой у Саввы Афанасьева будет еще пятеро детей, на 1828 год родились трое из них: Андрон и близнецы Ольга и Марфа. А нас прежде всего интересует его старший сын Савва Савельев, ему 17 лет, и в этом году он женился на Настасье Васильевой 18-ти лет (ориентировочно 1810 г.р.).

https://yandex.ru/archive/cata...9a5df/1239 двор 277

Афанасий Ларионов умер в 1829 году или в 1832, прожив около 70-ти лет. Его жена Устинья Дмитриева немного пережила его – она умерла в 1834 году в возрасте 78-ми лет.

У их внука Саввы Савельева на 1834 год уже четверо сыновей: Евтей 1828 г.р., Яков 1830 г.р., Лев 1831 г.р., Яков 1832 г.р. А всего у них с Настасьей Васильевой будет семеро детей, и из них всего две девочки.

https://yandex.ru/archive/cata...3877a4/201 двор 70

На 1850 год наши предки проживают очень большой семьей. А именно:

• Савва Афанасьев с женой Афимьей Захаровой;

• Их две младшие дочери Авдотья и Аксинья, остальных вероятней всего уже выдали замуж;

• Старший сын от первого брака Савва Савельев с женой Настасьей Васильевой;

• Их старший сын Евтей женился на Катерине Ефимой, их сыну Константину 2 года;

• Еще дети Саввы Савельева: Яков, Лев, Яков, Анна, Влас, Дарья;

• Младший сын Саввы Афанасьева от второй жены Антроп, он женат на Пелагее Трифоновой;

• И их два маленьких сына Мартемьян и Иван.

В этой семье уродилось много мальчиков. Со временем, когда они создавали свои семьи, им пришлось бы либо ютиться всем вместе в одной избе, либо строить свой новый дом, что является и сейчас делом непростым и дорогостоящим, либо переезжать куда-нибудь еще. Вот и наш следующий предок – Яков Савельев младший в 1856 году уходит в зятья в дом своей жены Натальи Автомоновой. Но о ее предках и их совместной жизни будет рассказано немного позже.

https://yandex.ru/archive/cata...ee8875/248 двор 70

На 1860 год Савелий Савельев и Анастасия Васильева по-прежнему живут со своими сыновьями и внуками, еще жив его отец Савва Афанасьев, он овдовел второй раз.

https://yandex.ru/archive/cata...02d994/228 двор 179

К 1870 году согласно переписи Саввы Афанасьева уже не в живых, он прожил около 75 лет.

Савелий Савельев и Анастасия Васильева проживут более 60 лет, записи об их смерти найти не удастся. Практически все наши предки по этой ветке ткачи, как и большинство жителей деревни. Немного более зажиточными оказались троюродные братья Саввы Савельева: Сидор Филиппов имел пчельное заведение на 80 колодок, а Иван Калинин единственный в деревне имел пропускную машину для пропуска нанки и сарпинки через огонь.

Точно установить, откуда появилась фамилия Сисин, не представляется возможным. Как минимум можно сказать, что все потомки Савелия Савельева имели такую фамилию. Вероятнее всего, и другие жители деревни Шувое с фамилией Сисины, которых не удалось связать в одно древо, являются дальними родственниками.

Один из вариантов происхождения, что фамилия могла быть образована от мужских имен Сисиний или Сысой (Сисой), но предков с такими именами не нашлось.

Еще есть версия, что фамилия Сисин образовалась от прозвища «Сися». Так могли прозвать «маминого сынка», то есть слабохарактерного, зависимого нерешительного человека. В таком случае прозвище Сися указывало на черты характера его носителя. А вот кому такое прозвище могло принадлежать, и насколько это соответствует правде, нам уже не узнать.

Также напоследок будет интересно упомянуть некоторые интересные события по представителям Сисиных, которые показывают, как своеобразно иногда переплетались судьбы людей:

• Была такая семейная пара Сисин Семен Кирьянович и Мария Федорова (Чистова в девичестве). Поженились они в 1922 году, через несколько лет их брак дал трещину, и в январе 1928 года был оформлен развод. Но, видимо, любовь восторжествовала, и в уже в мае 1928 года Семен и Мария снова поженились. Дальнейшая их судьба остается неизвестной.

• В 1927 году была сыграна свадьба Сисина Семена Трофимовича и Солохиной Любови Семеновны. Через несколько лет будет свадьба с зеркальными фамилиями Солохина Ивана Григорьевича и Сисиной Павлы Поликарповны, но об этом будет рассказано в другой фамильной ветке.

Кроме того, будет еще один пример, как эти две фамилии пересекались между собой, о чем тоже будет сказано чуть позже.

|

Тема: Сисины

18.04.2025, 9:36

Впервые деревня Шувое была упомянута в Коломенской писцовой книге Семёна Усова (1627 год). Изначально жители деревни были крепостными крестьянами. В 1830-х годах они были освобождены от крепостной зависимости и стали свободными хлебопашцами. Тогда крестьяне освобождались с обязательным наделением их землёй, но они должны были за свою волю уплатить огромный выкуп или обязывались исполнять повинности. При невыполнении обязательств крестьяне возвращались помещику. В 1848 г. свободные хлебопашцы были переименованы в «государственных крестьян, водворенных на собственных землях».

По легенде, само название деревни Шувое произошло от двух слов: «шум» и «вой». А связывают это с тем, что многие приверженцы старой веры, прячась от властей после раскола Русской православной церкви, случившегося во второй половине XVII века, находили прибежище в глухих шувойских лесах. На деле же оно возникло по имени реки Шувойки, вблизи которой и возникло поселение.

Долгие столетия Шувое сохраняло статус старообрядческого села. Так и наши предки по фамильной линии Сисиных были старообрядцами. Поэтому были определенные сложности в их поиске, не сохранились церковные метрические книги, где регистрировали такие события как рождение детей, браки и смерти жителей-старообрядцев. В связи с этим имеет смысл немного рассказать о самом поиске в условиях отсутствия необходимых документов.

Самым «близким» дореволюционным документом для поиска по деревне Шувое является перепись населения за 1870 год, а в этот период, как правило, фамилии еще не указывались. Следующие доступные источники с начинаются только с 1919 года, тут уже есть фамилии: книги ЗАГС за 1919-1920 и 1926-1928гг., поиск героев первой мировой и великой отечественной войн, база захоронений по Московской области. Чтобы преодолеть этот 50-летний промежуток отсутствия документов было сделано следующее: из вышеперечисленных источников XX века были выписаны все носители нужной нам фамилии и деревни, составлены их ориентировочные родословные деревья с учетом отчеств и поиск нужных имен в переписи за 1870 год. Семьи, где есть наибольшее количество совпадений по именам, и принимались в рамках исследования как «наши».

Теперь на примере Сисиных. По рассказам бабушки Клавдии Ивановны Титовой ее прадедом и прабабушкой были Сисины Яков и Наталья, но память иногда подводит, поэтому все нужно проверять. Среди однофамильцев по современным источникам удалось найти Сисина Михаила Власова 1865 г.р. Дальше смотрим списки людей по переписи 1870 и находим там Власа Савельева 30-ти лет и его сына Михаила 1-ого года. У Власа есть еще сын Андрей 5-ти лет, а ранее также были найдены несколько Сисиных с этим отчеством. Значит, это они и есть. Далее находим единственную супружескую пару Яков и Наталья, и у нас есть совпадение – Яков тоже Савельев, вероятнее всего (и это подтвердится) они с Власом братья. Итак, мы нашли наших Сисиных в 1870 году и можем продолжить поиск вглубь истории по исповедным ведомостям и ревизским сказкам.

Подробное родословное дерево от Солохиной (Сисиной) Павлы Поликарповны доступно по ссылке familio.org/tree?person=cd3b83b6-d4e6-4733-b0f1-68a621029b84

В качестве источников по XVII - первой половине XVIII веков использовались материалы книги Дмитрия Максимова «В пусте выть: подлинная история Гуслицкой волости» и сайта «Старообрядческое Подмосковье» https://www.genealogy-kzn.ru/category/arhiv/landr_per/

|

Тема: Толкалины, Апухтины

6.02.2025, 14:15

1. Алексей на службе на эсминце «Строгий»

2. Толкалин Алексей Кондратьевич, фото для доски почета

3. Алексей Кондратьевич с женой Зоей Александровной

4. Леня с отцом Кондратием Васильевичем

|

Тема: Толкалины, Апухтины

6.02.2025, 14:13

Толкалин Алексей Кондратьевич

27.03.1927-16.10.2024

Родился 27.03.1927 в семье крестьян в деревне Харламово уже Московской губернии. Родители – Кондратий Васильевич, 55 лет и Наталья Григорьевна, 40 лет. Третий ребенок в семье, также живы два взрослых брата от первого брака Кондратия.

Маленьким болел скарлатиной вместе со старшими братом и сестрой. В семье уже и не надеялись, что он выживет, никто за ним особо не ходил, больше заботились о старших детях. Как позже оказалось, это помогло ему выздороветь. Для скарлатины характерны резкие улучшения/ухудшения состояния. Когда брату с сестрой стало лучше, все уже думали, что худшее позади, но их состояние резко ухудшилось, они умерли. Тогда вызвали врача для Лени. Он подтвердил, что мальчик выздоравливает, и опасности для его жизни уже нет. А способствовало выздоровлению во многом то, что его практически не трогали в люльке.

В самом раннем детстве Леня увидел, как волки утащили и загрызли овцу из их стада. На ребенка это произвело такое впечатление, что он не мог спать и боялся темноты. Тогда родители отвели его к местной бабке, которая почитала над ним молитвы и побрызгала святой водой. После Леню ночные кошмары не беспокоили.

Маленький Леня часто ходил с отцом в лес за грибами, тот показывал ему грибные места, но одного его еще не отпускали. Однажды, когда Кондратий был на работе, а местные дети постарше собрались идти в лес, он уговорил мать отпустить его с ними. Веселая толпа бодро шла в лес, но совсем не в ту сторону, там грибы не росли! Тогда Леня незаметно ушел от них, чтобы не показывать грибные места. Когда ребята заметили пропажу, сначала сами его искали, громко звали, но он не откликался, тихо собирал грибы. Из-за пропажи переполошилась вся деревня, уже взрослые собирались его идти искать. Но в это время Леня уже возвращался с полной корзиной. Родители его не ругали и с тех пор всегда отпускали в лес одного.

Маленьким один раз ездил с родителями на родину матери Натальи Григорьевны, на тот момент деревня относилась к Крайскому сельсовету, Плещаницкого района, Борисовского округа. На вокзале играл хор Пятницкого через колонки на столбах, маленький Леня не понимал, как туда уместился целый хор. Впервые увидел поезд и очень его испугался. Леня очень хорошо запомнит эту поездку на всю жизнь.

Отец Кондратий с детства приучал Леню к религии, что нужно верить в Бога, ходить в церковь. Но вместо походов в церковь Леня предпочитал другое времяпрепровождение. Однажды, когда он пошел вместе с отцом на службу в церковь, в тот момент, когда все делали низкий поклон, Леня сбежал и пошел в кино. Отец не ругал его за это, сказал, что это его дело, верить или не верить в Бога, и больше в церковь ходить не заставлял.

На пасху отец часто коптил в печи стекла, через которые потом можно было смотреть на солнце и видеть его активность. Кондратий объяснял это явление тем, что так «солнце Богу радуется». Но как-то раз Леня решил посмотреть через эти стеклышки на солнце в другой день, не на пасху, солнце точно так же «играло». На вопросы Лени, почему так происходит, ведь не пасха же, Кондратий не находил, что ответить.

В детстве с Леней часто случались веселые, но в то же время опасные истории. Однажды он провалился в прорубь, пришлось быстро бежать домой. Благо дома никого не было, сам он отогрелся на печке и там же высушил всю одежду. Его приключение осталось никем не замеченным. Также в детстве его гонял бык. Молодой бычок гонял его по всему двору, пока Лене не удалось закатиться в нишу под домом.

Любил Леня и похулиганить. Жила у них по соседству одна очень ворчливая бабушка. В тот момент, когда кто-нибудь проходил мимо ее дома, например, другие мальчишки, Леня из своего огорода бросал камешки на крышу ее дома. Камешки громко стучали по крыше, и старушка с руганью выходила кричать на ни в чем не виноватых мальчишек, а Леня в это время оставался незамеченным.

Также в детстве Леня был свидетелем двух очень важных и ярких событий в их деревне. В 30-е годы в их колхоз поступил первый трактор (СХТЗ) для вспашки земли. Когда он приезжал, вся деревня вышла встречать его. Леня, как только узнал, что едет трактор, сразу побежал ему навстречу, разгоряченный, только после чая. В итоге он встретил трактор первым, и тракторист посадил его рядом собой! Так Леня стал частью этого важного события деревни. Только вот заболел он очень сильно после этой поездки, но воспоминания остались на всю жизнь.

Однажды, еще до войны, в соседней деревне Дмитровка на колхозное поле совершил вынужденную посадку самолет «Дуглас». Все мальчишки из деревни сбежались на него посмотреть. Но долго понаблюдать за самолетом им не удалось, вскоре вокруг него выставили охрану. А через несколько дней самолет починили, и он взлетел прямо с поля.

В 1935 году был взорван самый большой егорьевский храм – Собор Успения Пресвятой Богородицы или Белый собор. Самого взрыва Леня не видел, но помнит, что камни, оставшиеся вместо собора, не могли развести в течение трех лет.

В школе Леня учился достаточно хорошо, но вот грамматика ему никак не давалась, постоянно писал с ошибками. Тогда учительница в целях повышения грамотности давала ему читать книги. Но Леня читать не хотел, полистает дома книгу, посмотрит все картинки и несет ее обратно, мол, прочитал. На «Робинзоне Крузо» учительница его подловила, попросила рассказать, о чем эта книга. Леня сделать этого не смог, пришлось читать. И ему так понравился «Робинзон Крузо», что Леня стал читать все, что ему попадалось: все книги в библиотеке, газеты, брал книги у соседей (которые порой приходилось искать на чердаках). Одной из его самых любимых стала книга Некрасова «Три стороны света». Так Леня полюбил чтение. И грамотность в результате заметно улучшилась.

В подростковом возрасте Леня брался за все дела. Работал в кузнице, знал всю имеющуюся в колхозе сельскохозяйственную технику, справлялся с лошадьми. Был «первый парень на деревне». В какой-то год для нужд страны забрали большое количество лошадей, а взамен прислали практически диких. Одну из таких лошадей Леня пытался приручить. И вот лошадь его уже не боится, решил Леня попробовать сесть верхом на нее. Лошадь этой попытки не оценила, сразу же сбросила седока, после чего новых попыток Леня не предпринимал.

Подростком Леня начал курить, как и многие мальчишки в его возрасте. Когда Кондратий это заметил, у отца с сыном состоялся серьезный разговор. Кондратий сказал ему следующее: «До совершеннолетия я запрещаю тебе курить, поскольку здоровья курение не прибавляет. А потом поступай как знаешь. Но для начала посчитай, сколько денег у тебя будет уходить на табак, и подумай, надо ли тебе это.» Посчитал Леня, что сигареты в итоге дорого обходятся, и больше их никогда в руки не брал.

На начало ВОВ Лене было 14 лет. По воспоминаниям в войну им жилось достаточно легко, все-таки у них в семье были двое мужчин: Кондратия уже не брали на войну по возрасту, ему было 69 лет, а Леня еще был мал (но уже достаточно взрослый для работы в колхозе). С отцом они часто ездили в город, продавали картошку, грибы, маринованные огурцы и другие продукты. Однажды Леня обменял мешок картошки на новый костюм для себя.

Во время войны зимой Леня часто ездил на заготовки леса в Орехово-Зуево и Куровское. По рассказам, туда ехали полные провизией (в том числе и для лошадей) обычно дня два. А обратно, налегке, лошади бежали так, что их не нужно было даже понукать, так хотели домой, и на дорогу уходило в два раза меньше времени.

А летом Леня возил сено в город на сенозаготовки (где сейчас находится свалка на Владимирской улице). Ехали туда по Нечаевской улице, улица тогда была песчаная. Песок был такой страшный, что лошади еле проезжали по нему.

Осенью 1944 года в возрасте 17 с половиной лет Алексея призвали служить в армию. Провожали всей деревней так, что Алексей с товарищем чуть не опоздали на поезд, который увозил новобранцев к месту службы: из деревни они мчались на лошадях, на поезд заскакивали, когда он уже тронулся.

На медкомиссии благодаря хорошему вестибулярному аппарату Алексея определили на флот. На вопрос, пойдет ли он комендор палубным, ответил согласием, так как должность хорошо звучала, казалось, что «в колхозе точно пригодится». После спросил у первого попавшегося матроса, что это за должность, на что тот ответил «артиллерист». Алексей расстроился, не пригодится профессия в колхозе.

В армии прослужил Алексей 7 лет (из них больше полугода во время войны, за что позже получил звание ветерана войны) на эскадренном миноносце «Строгий». В каких-либо боевых действиях Алексей не участвовал, стреляли они обычно по мишеням или пустым немецким кораблям, которые по послевоенному договору нужно было потопить. Как-то на их пушке наводчик неверно совместил цели, из-за чего пушка не выстрелила, а это был большой недочет. Тогда матросы быстро додумались заменить запальный патрон на бракованный. А раз патрон не рабочий, выстрел не произошел как бы по этой причине, следовательно, они не виноваты!

Всего один раз за время службы Алексей был дома на побывке. Когда возвращался обратно на службу без приключений тоже не обошлось. Для возвращения на свой корабль матросам выдавали предписание, когда и куда нужно явиться, там в это время должен стоять их корабль. Но в указанном месте корабля уже не было, хотя они явились вовремя. Тогда в комендатуре им выдали новое предписание, и так повторялось несколько раз. В итоге Алексей проехал почти пол Европы в поисках своего корабля (Балтика, Польша, Германия).

Во время службы Алексей всегда получал самые высокие оценки, «пятерочки», за что его приглашали дальше продолжить обучение военному делу. Он не согласился, так как всегда мечтал стать председателем колхоза. Но к моменту его возращения из армии их колхоз развалился, пришлось искать работу в городе.