| LimuraСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений LimuraТема: Мифы и предания

15.09.2017, 21:01

Согласно древним легендам, в сотнях тысяч ли*** к северо-западу от Китая находилась страна, которая называлась Страной рода Хуасюй (Юань Кэ считает, что это была Страна Крайнего Севера – Чжунбэйго; по некоторым мифам, ее едва можно было достичь даже в мыслях). В той стране не было ни правителей, ни вождей, люди не были подвержены страстям и жили в гармонии с природой долго, счастливо и никогда не болели (по данным Юань Кэ, обитатели Чжунбэйго могли не трудиться, а «быть сытыми и одетыми»). Жители той страны могли ходить по воде, проходить через огонь, летать по воздуху. Они могли видеть в тумане и темноте. Это были божественные и одновременно земные существа, постигшие секрет бессмертия. В той стране жила одна девушка, которую звали Хуасюй-ши, что означает урожденная страны Хуасюй. Как-то раз она пошла гулять к огромному озеру (вариант - на болотистую низину, заросшую бамбуком) и увидела там следы ног великана с растопыренными пальцами. Желая измерить, насколько лапа гиганта больше ее ножки, Хуасюй-ши наступила на след и тотчас почувствовала, как что-то в нее вошло. Через некоторое время она родила какое-то существо, не ребенка и не зверенка, а получеловека-полузмею. Назвала она его Фуси.

http://www.dopotopa.com/tsirku...nie_2.html

|

Тема: Карты

18.08.2017, 15:11

Собрание старых, дореволюционных и советских карт Москвы и других городов. Сортировка карт по городам, годам, карты регионов России. Форум, на котором размещена информация о работе портала, ответы на часто задаваемые вопросы

|

Тема: История государства Российского

18.08.2017, 14:58

Повесть временных лет

Повесть временных лет

Перевод с древнерусского Д.С.Лихачева, О.В.Творогова.

Комментарии А.Г.Боброва, С.Л.Николаева, А.Ю.Чернова при участии А.М.Введенского и Л.В.Войтовича. Статьи А.Г.Боброва, С.В.Белецкого, С.Л.Николаева.

Иллюстрации М.М.Мечева;

СПб., Вита Нова, 2012.

|

Тема: Общие вопросы по ГАРО

15.08.2017, 22:10

Церковь Михаила Архангела была в Ранебурге (Чаплыгине), а в Урусово церковь Николая Чудотворца которую построили в 1830 году

|

Тема: Ссылки

15.08.2017, 14:34

Пекселы большие дер.

Пекселы малые дер.

принадлежали Демидову Анатолию Николаевичу надворному советнику. К 1891 г., по данным И. В. Добролюбова, деревня Большие Пекселы относилась к приходу Никольского храма села Мышцы и в ней насчитывалось 168 дворов

ФОНД 627 ГАРО

Увез (Увяз) Касимовский уезд

(Шиловский район)

1851 - оп. 245 д. 143-в св. 72-б

1852 - оп. 245 д. 147 св. 75

1853 - оп. 245 д. 150 св. 78

1855 - оп. 245 д. 156 св. 82

1856 - оп. 245 д. 159 св. 84

1858 - оп. 245 д. 170 св. 91

1859 - оп. 245 д. 182 св. 99

1860 - оп. 245 д. 181 св. 98

1862 - оп. 245 д. 201 св. 109

1863 - оп. 245 д. 204 св. 1121864 - оп. 245 д. 208 св. 115

1865 - оп. 245 д. 211 св. 117

1866 - оп. 245 д. 217 св. 122

1867 - оп. 245 д. 209 св. 116

1868 - оп. 245 д. 222 св. 126

1869 - оп. 245 д. 226 св. 129

1872 - оп. 245 д. 233 св. 133

1872 - оп. 245 д. 238 св. 137

1873 - оп. 245 д. 241 св. 138

1874 - оп. 245 д. 246 св. 141

1882 - оп. 281 д. 32

1884 - оп. 281 д. 32

1886 - оп. 281 д. 33

1887 - оп. 281 д. 12

1891-1892 - оп. 281 д. 33

1894 - оп. 281 д. 34

1895 - оп. 281 д. 38

1896 - оп. 281 д. 17

1897-1898 - оп. 281 д. 34

1911 - оп. 281 д. 74

1912 - оп. 281 д. 82

1913 - оп. 281 д. 91

1914 - оп. 281 д. 99

1915 - оп. 281 д. 106

1916 - оп. 281 д. 109

1917 - оп. 281 д. 115

1918 - оп. 281 д. 121

Мышца Касимовский уезд

(Шиловский район)

1853 - оп. 245 д. 150 св. 78

1854 - оп. 245 д. 154 св. 81

1855 - оп. 245 д. 156 св. 82

1859 - оп. 245 д. 182 св. 99

1860 - оп. 245 д. 181 св. 98

1861 - оп. 245 д. 189 св. 104 * в

описи - 1860 г.

1862 - оп. 245 д. 201 св. 109

1863 - оп. 245 д. 204 св. 112

1864 - оп. 245 д. 208 св. 115

1865 - оп. 245 д. 212 св. 118

1866 - оп. 245 д. 217 св. 122

1867 - оп. 245 д. 219 св. 123

1868 - оп. 245 д. 222 св. 126

1869 - оп. 245 д. 226 св. 129

1872 - оп. 245 д. 233 св. 133

1872 - оп. 245 д. 238 св. 137

1873 - оп. 245 д. 241 св. 138

1874 - оп. 245 д. 246 св. 141

1851 - оп. 245 д. 143-в св. 72-б

1871 - оп. 281 д. 19

1876 - оп. 281 д. 19

1882 - оп. 281 д. 19

1883 - оп. 281 д. 20

1886 - оп. 281 д. 37

1887-1889 - оп. 281 д. 20

1891 - оп. 281 д. 21

1896-1897 - оп. 281 д. 21

1906 - оп. 281 д. 49

1911 - оп. 281 д. 71

1912 - оп. 281 д. 79

1913 - оп. 281 д. 88

1914 - оп. 281 д. 96

1915 - оп. 281 д. 104

1916 - оп. 281 д. 108

1917 - оп. 281 д. 112

1918 - оп. 281 д. 118

Занины Починки Касимовский

уезд (Шиловский район)

1850 - оп. 245 д. 135 св. 70

1851 - оп. 245 д. 143-в св. 72-б

1852 - оп. 245 д. 147 св. 75

1853 - оп. 245 д. 150 св. 78

1854 - оп. 245 д. 154 св. 81

1855 - оп. 245 д. 156 св. 82

1856 - оп. 245 д. 159 св. 84

1858 - оп. 245 д. 170 св. 91

1860 - оп. 245 д. 181 св. 98

1859 - оп. 245 д. 182 св. 99

1862 - оп. 245 д. 201 св. 109

1863 - оп. 245 д. 204 св. 112

1864 - оп. 245 д. 208 св. 115

1865 - оп. 245 д. 211 св. 117

1866 - оп. 245 д. 217 св. 122

1867 - оп. 245 д. 219 св. 123

1868 - оп. 245 д. 222 св. 126

1869 - оп. 245 д. 226 св. 129

1872 - оп. 245 д. 233 св. 133

1872 - оп. 245 д. 238 св. 137

1873 - оп. 245 д. 241 св. 138

1874 - оп. 245 д. 246 св. 141

1875-1876 - нет

1877-1878 - оп. 281 д. 11

1879 - нет

1880 - оп. 281 д. 11

1881 - нет

1882-1884 - оп. 281 д. 11

1885 - оп. 281 д. 39

1886 - оп. 281 д. 36

1887-1888 - нет

1889 - оп. 281 д. 39

1890-1891 - нет

1892 - оп. 281 д. 39

1893-1894 - нет

1895 - оп. 281 д. 38

1896 - оп. 281 д. 17

1897 - оп. 281 д. 391898 - оп. 281 д. 38

1899-1909 - нет

1910 - оп. 281 д. 67

1911 - оп. 281 д. 69

1912 - оп. 281 д. 77

1913 - оп. 281 д. 85

1914 - оп. 281 д. 94

1915 - оп. 281 д. 102

1916 - оп. 281 д. 107

1917 - оп. 281 д. 110

1918 - оп. 281 д. 117

|

Тема: д.Чернавы Ряжский район Рязанская область 2017 год

15.08.2017, 13:30

ДМИТРИЕВКА, д. Ряж. р-на Петровского сел. поселения, в 2 км сев. с. Петрово, в 10 км к С.-С.-В. от Ряжска. С 1812 Д. состояла в приходе Николаевской церкви с. Петрово. По 10-й ревизии (1858), в д. 117 душ обоего пола принадлежали Кушковской и Лобковой. По подворной переписи 1887, в Д. Подвисловской вол. 22 дв., 130 жит., 10 грамотных муж., грамоте никто не обучался. С лошадью было 11 дв., с коровой — 17, без лошади и без коровы — 5 дв. На надельную душу приходилось 2,2 дес. земли. 2 дв. владели 3 дес. пашни, кроме надельной. 5 дв. арендовали 10,5 дес. пашни и 1,5 дес. луга на 101 руб. Местные заработки имели 11 семей. Отхожим промыслом занимались 3 муж. На 1905 при Рязано-Уральской ж.д. значились 2 Д.: Дмитриевка Старая, в ней 12 дв., 31 муж. и 42 жен., и Дмитриевка Новая, в ней 10 дв., 31 муж. и 38 жен. На 1.1.1920 в Д. 28 дв., 81 муж. и 112 жен. На 1.1.1996 в Д. 11 жит. Близ Д. обнаружены следы 5 поселений эпохи бронзы. Находки: керамика лепная плоскодонная, кремневые шлифованные долото и отщепы. На 1.1.2007 — 17 жит.

♦ Ист. и лит.: ГАРО. Ф. Р-193. Д. 33; Археологическая карта России. Рязанская область. — М„ 1996. — Ч. 3. — С. 80—82; Добролюбов И.В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. -Рязань, 1996. - Т. 2. - С. 326; Проходцов И.И. Населенные места Рязанской губернии. — Рязань, 1906. — С. 412-413, № 5465, 5467; Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Ряжский уезд. — Рязань, 1888. -Вып. 1. - Т. 10. - С. 146-153.

|

Тема: История села Увяз

14.08.2017, 15:20

Касимовский уезд времён Павла Первого (в 1800 году)

|

Тема: История села Увяз

14.08.2017, 15:18

фрагмент карты Рязанской губернии из Географического атласа Российской Империи 1820-1826 годов, масштаб не указан

|

Тема: Карты

14.08.2017, 7:59

Фрагмент карты России Н.Фишера, 1706 г.

Касимовское ханство обозначено как Princip de Cachine

|

Тема: История государства Российского

11.08.2017, 22:43

Ключ или Алфавитный указатель к Истории государства российского

Ключ или Алфавитный указатель к Истории государства российского, Н.М.Карамзина, составленный и ныне дополненный, исправленный и приспособленный к пятому ея изданию П.Строевым, и двадцать четыре составленныя Карамзиным и Строевым родословные таблицы князей

Спб 1844 г. 300 страниц

Азбучные Указатели к сочинениям Карамзина: "История Государства Российского", дополненные и исправленные, приспособленные к пятому изданию Строева П.М. Родословные таблицы князей российских - составители: Карамзин Н.М., Строев П.М.

|

Тема: История Больших и Малых Пексел

11.08.2017, 21:38

Село Большие Пекселы, Шиловский район

Село - центр Большепексельского сельского округа, в 55 км к северо-востоку от райцентра. Расположено при обширном и мелком безымянном озере.

Большие Пекселы упоминаются в качестве деревни в писцовых книгах Касимовского уезда 1627 г.: «За царевичем, за приказным за Ахмамет-сеитом Белексеитовым сыном Шакулова деревня Большие Пекселы, а в ней двор помещика Ахмамет-сеита сына Белексеитова, а в нем живет человек его Урузайка Павлов, да 9 дворов крестьян, да 6 мест дворовых пусты, - дворовые места запустели от мору, а крестьяне померли. В д. жили бортники, которые платили царю Праслану оброк – по 2 пуда меда в год». По переписным книгам 1683 г. в Больших Пекселах 20 дв. крестьян...

Ванин А. А. Большие Пекселы. // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: Сб. научных работ. - Т.5./ Отв. ред., сост. Б. В. Горбунов / Ряз. обл. ин-т развития образования. - Рязань, 2004.

Фонды областного статистического управления.

Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Касимовский уезд. – Рязань, 1887. -Вын.1.- Т. VII. - С. 114-121

Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Касимовский уезд. - Рязань, 1890. -Вып.2. - Т. VII. - С. 218-219

Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. - Рязань, 1891. -Т.4.- С. 150-154

Населенные места Ряз. губ. - Рязань, 1906. - № 2250

Деревни Большие и Малые Пекселы впервые упоминаются в писцовой книге 1627 г. В обеих деревнях тогда было 10 дворов. Название Пекселы - явно мордовское, но немного измененное русскими жителями или писцами. Историк С. К. Кузнецов объясняет это слово эрзянским сочетанием «пек» (большой) и «солей» (вяз); в целом - Большой Вяз. Конечно, назвать деревню Большим Вязом можно, если она возникла у такого дерева, но маловероятно. Сомнительно, что и соседняя деревушка с таким же названием имела подобный вяз. Вероятно, первоначально именовалась Пекселами здешняя местность с приметным вязом, а обе деревушки, основанные здесь первыми бортниками, получили названия по местности.

Левошин Н. Пекселы. // Приокская правда. - 1977. - 3 апреля

В своей работе «Топонимика как источник для изучения истории края» Н. П. Милонов, рассматривая это название, также производит от иноязычного слова.

Журкин И., Катагощин Б. ГАРО Ф.Р- 5039, Оп. 1, Д. 178, Л. 38

Журкин И., Катагощин Б. ГА РО Ф. Р - 5039, Оп. 1, Д. 454, Л. 63

Название, по-видимому, относится к разряду финских (мордовских) топонимов.

Попов А. По мещерскому краю. - М., 1966. - С. 49

По рассказам местных жителей, название свое село получило оттого, что здесь некогда были пекарни и пекли хлеб, кормивший всю округу. Налицо и расшифровка: пекущее хлеб село. Говорят, хлеб был очень вкусный.

Бабурин А. Запись со слов местных жителей. Запись сделана 5 июля 1993 г.

|

Тема: У самовара

11.08.2017, 16:07

куда же без гармони куда же без гармони

|

Тема: Предания предков

11.08.2017, 16:03

Легенда и быль о Добрыне Рязанском

Добрыня Никитич – один из самых известных русских богатырей эпического периода, воспетого в былинах. По легендам, еще сохранившимся в рязанской глубинке, родился он в Шилово. Здесь 15 августа проходит ежегодный фестиваль, посвященный богатырю. А несколько лет назад в Шилово ему даже поставили памятник.

Происхождение второго по популярности богатыря русского героического эпоса у самих создателей былин не вызывало сомнений: хотя живет Добрыня в Киеве, но родина его в Рязани. Из Рязани же он едет сражаться с Ильей Муромцем! Знаменитый отечественный фольклорист Владимир Пропп в своем фундаментальном исследовании «Русский героический эпос» подчеркивает: «Родина Добрыни – Рязань. Обычное в этих случаях начало звучит так:

«Доселева Рязань она селом слыла,

А ныне Рязань слывет городом».

Это значит, во-первых, что события, воспетые в былине, народ относит к глубокой древности, когда Рязань еще была не городом, а селом. Во-вторых, точная локализация указывает на то, что события этой песни трактуются как действительно имевшие место. Они приурочиваются не к каким-нибудь фантастическим землям, о которых певец имеет весьма смутное представление, а к родной земле, к хорошо знакомой ему Рязани».

Федор Буслаев, один из самых известных филологов прошлого, заметил: «…Если Муромская земля соединила свои поэтические предания с идеалом Ильи Муромца, то соседняя с нею область Рязанская усвоила себе идеал княжеский в лице вежливого и грамотного Добрыни Никитича».

Сейчас об этом мало кто помнит, однако легенды о том, что Добрыня Никитич родом из-под Рязани, были очень популярны до революции. Кстати, только в Рязанской области существует множество названий мест, связанных с тем самым богатырем, – не меньше, чем с Ильей в Муроме!

«Касимовский уезд может по праву гордиться тем, что его земля служила ареною действий для богатыря Добрыни, недаром названного былиной Рязаничем. Свидетелем этого может служить Добрынь-остров – земляное возвышение в 70 саженях от Оки в районе села Ерахтур, во время половодья представляющее собой остров. Неподалеку находится еще одно возвышение, называемое Пупками. Народное предание гласит, что на Пупках сидел Илья Муромец, а на Добрынином острове – Добрыня Никитич, и что эти два богатыря перебрасывались топорами».

П. А. Гильдебрандт, газета «День», 1864 г.

О Добрынином острове и легендах, связанных с этим богатырем на Рязанской земле, пишут и советские археологи А. Мансуров и О. Бадер, в 30-е годы 20-го века проводившие в этих местах разведку. По собранной ими информации, неподалеку от Ерахтура есть еще одно место – бугор, на который, по легендам, Добрыня и бросал те самые топоры. По одной версии, Добрыня перебрасывался топором с богатырем Володей, который жил на Володиной горе. Впрочем, в дореволюционном путеводителе товарищем Добрыни назван Алеша Попович, живший на другом холме.

Шиловский след

Истории о богатырях рассказывали и в самом Шилово. Этнографу Светлане Костиной во время экспедиций удалось записать одно предание, позволяющее пролить новый свет на биографию Добрыни. Она показывает тетрадь с записями легенды: «Добрыня шиловский был. Ему принадлежали села Борок, Шилово, Алексеевское. Его отец очень богатый был, чуть ли не генерал…»

Здесь, в окрестностях Шилово, вплоть до 70-х годов прошлого века были очень популярны и былины о Добрыне, согласно которым легендарный богатырь родился именно здесь. В этих местах он жил до совершеннолетия со своей матушкой, вдовой Амельфой Тимофеевной. Помнили шиловцы и имя отца защитника Руси – Никита Романович. Народная память сохранила интересные подробности про молодость будущего богатыря: оказывается, тот самый Добрынин остров был чем-то вроде разбойничьей резиденции!

«Сам он был родом из Шилова, потом, уже повзрослев, стал баловать. Под Ерахтуром есть остров, он на нем засел и грабил купцов. Мать его терпела, терпела да и отправила служить в Киев, к князю. Много подвигов совершил Добрыня, но во время битвы с татарами погиб. Привезли его на Рязанщину и похоронили. Перед войной мужики раскопали курган. Там нашли шлем, меч, кольчугу и пояс с золотыми бляшками. Из-за него и прозвали Добрыню Злат Пояс».

(рассказ Тимофея Кирсанова)

Эту легенду в Шилово передавали в разных вариантах. По некоторым рассказам, на Добрынином острове богатыри взимали пошлину за проезд по Оке. По другим версиям, разбойники, в числе которых называют и юного Добрыню Никитича, пропустили по дну реки цепь, и когда судно оказывалось между ними, поднимали цепь и грабили корабль.

Эту информацию, записанную в 1923 году в Рязанской губернии, подтверждает и авторитетная «Библиотека русского фольклора». Похоронен богатырь, по старинным преданиям, тоже неподалеку от Шилово. Добрынин курган – так называли это место – находился недалеко от устья Пары в местечке под названием Дубки.

О кургане близ села Шилово писал еще знаток местной старины Николай Любомудров в 70-х годах 19-го века. В научном архиве Рязанского кремля есть запись от 1930 года, составленная шиловским краеведом Кленовым, в которой он описывает курганы в местечке Дубки и рассказывает о раскопках, произведенных местными крестьянами в 20-х годах прошлого века. Крестьяне расчищали место для сельхозработ и разровняли курган.

Директор местного краеведческого музея Александр Гаврилов о тех раскопках узнал от шиловского старожила Тимофея Кирсанова. Тот присутствовал там лично! Рассказывал, что нашли скелет с мечом, в шлеме и с поясом из золотых или позолоченных накладок. Самые важные находки увез представитель власти, так они и пропали.

Сам дед Тимоха взял себе на память костяной крючок от ножен, вот только со временем он затерялся…

Впрочем, сотрудникам музея удалось найти на месте кургана позолоченную накладку от пояса. Шиловские ученые в своих выводах осторожны, а вот местные жители с удовольствием приходят в музей посмотреть на накладку с золотого пояса богатыря Добрыни.

Меч-кладенец

Историк и археолог Андрей Гаврилов, большой знаток шиловского фольклора, написал о Добрыне захватывающий роман «Проклятый меч». Он рассказывает, что золотой пояс – не единственная деталь, связанная с Добрыней Никитичем. Только в Шилово сохранилась легенда о волшебном мече богатыря, с которым тот был непобедим.

Этот меч Добрыня получил в битве с Чамкой – еще одним персонажем, достойным представлять Рязань на сказочной карте России.

Чамка – существо, похожее на русалку, только живет в лесу или на болоте. «Сверху она баба бабой, а ноги у ей как у ящерицы! С когтями, и хвост огромный!» – цитирует Андрей Гаврилов бабушку из села Борок. Кстати, от Хозяйки озера получил свой волшебный меч и король Артур. Так и защищал бы богатырь Добрыня родную землю от врагов, только хитрые татары с помощью колдовства подменили волшебный меч на обычный, и герой погиб…

По народным преданиям, впрочем, враги побоялись оставить легендарный меч себе: колдуны их предупредили, что это грозит страшными бедствиями. Так что меч привезли матери русского воина, а та выбросила его в реку. Он до сих пор лежит где-то в Оке и ждет прихода нового богатыря, призванного защищать родную землю…

Впрочем, скорее всего, былинные герои Храбры, богатыри – это наслоение огромного количества пластов: реальные персонажи тут перемешаны с героями мифов, древними богами, перепутаны границы и города! Однако самое важное в них открыто и доступно для всех. Это то невыразимое, что мы узнаем из былин и сказок еще в детстве. Тот самый русский дух, сердце нашего народа, то, что учит нас никогда не сдаваться, верить в победу добра над злом и в то, что, когда над родиной снова сгустятся тучи, новый богатырь обретет волшебный меч-кладенец и встанет на ее защиту!

Наталья Макагонова

"Дом.Строй" №32 - 19.08.2015г.

|

Тема: История села Увяз

11.08.2017, 15:26

В 1216 г. упоминается Добрыня Рязанец Злат Пояс, воевода Владимирского князя Константина, осуществляющий надзор за трактом Рязань-Муром с известного Добрынина острова на Оке недалеко от Ерахтура.

Некоторые исследователи не делают разницу между Добрыней Рязанцем Злат Поясом и Добрыней Никитичем. На самом деле, по летописям, это два разных персонажа истории, существовавшие с разницей в 200 с лишним лет.

Первый являлся, сыном рязанского боярина, находящегося на службе у Владимирского князя, второй был дядей Владимира крестителя Руси, и историками называется как новгородский, т. к. долгое время был там ставленником Киевского князя.

В 1223 г. - в битве на Калке с ордынцами погибнет Добрыня Рязанич Злат Пояс, имевший первую награду на Руси, нашейную золотую гривну.

Впервые, земли, Ерахтурской Мещеры вошли в Рязанскую историю в "Докончании великого князя Дмитрия Ивановича /Донского - А. К. / с великим князем рязанским Олегом Ивановичем" в 1381/82 г. [5]

Ситуация развивалась следующим образом. К 1360 г. старая Рязанская граница на востоке проходила от Омел Глебов на Пластиков и Мелехов городок, который стоял в центре, между Мещерой и Подлесским станом, и дальше шла по речке Середней(ныне р. Середник-А. К.) до Оки и вверх по ней. На севере Мещера лежала по левобережью р. Оки, на востоке, сразу за речкой Парой.

В 1376 г. в. кн. московский Дмитрий Иванович послал свое войско на болгар, к Волге.

Весь год суздальско-нижегородские войска действовали в центре ордынских земель [6]/ В это же время, в. кн. рязанский Олег Иванович, также вытесняя, прижимал мордовские племена к р. Цне.

В ответ, в 1377 г. Мамай, направил царевича Арапшу (Араб-шаха) вернуть мордовско-болгарские земли, бывшие в их подчинении [7].

Арапша, на р. Пьяне полностью уничтожил суздальско-нижегородские войска [8]. И сразу же нанес молниеносный удар по Рязанским землям, все, превратив в пепел. [9]. Мордовские князья по следам ордынцев "рассеялись злодействовать" [10]. В ответ Городецкий князь Борис Константинович, полностью опутошил мордовские земли [11] и, полки потомков Всеволода Большое Гнездо стали на р. Цне - взяв под контроль важную военную и торговую коммуникацию, чем являлась Большая дорога из Рязани в Орду через Конобеевские земли. Сразу же, здесь был поставлен крепостной городок Кошков (Позже Раково-Кошков, ныне с. Раково в Сасовском р-не - А. К.). Правобережье Цны и Мокши, до Оки стало московским.

Около этого же времени князь Мещерский Александр Укович продал свои земли Городец Мещерский (Касимов) и Мордовский Городок (Елатьма) , в. кн. московскому Дмитрию Ивановичу. Под московский контроль была взята другая важная военная и торговая коммуникация, древнейший тракт Рязань-Муром. Збылась древнейшая мечта всех московских правителей о разделении муромо-рязанских земель.

Рязанские действия были почти синхронны московским. Войска Олега Рязанского одновременно с московскими овладели левобережьем Цны и Мокши. Вот только земли лежащие напротив купленных московских мещерских городков, Олег Иванович купил еще раньше.

Это была Ерахтурская Мещера, в треугольнике: Ерахтур-Сеитово-Гусский Погост, т. е. земли лежащие напротив будущих московских купленных земель.

В Орде внимательно следили за московскими и рязанскими действиями. Для усмирения непокорных темник Мамай направил мурзу Бегича, который в 1378 г. был разбит рязанско-московскими дружинами на р. Воже. Тогда Мамай решил сам навести порядок, но был разбит на Куликовом поле.

Все достигнутое москвичами и рязанцами было закреплено в "Докончании великого князя Дмитрия Ивановича с великим князем рязанским Олегом Ивановичем" в 1381/82 г. [12].

О купле-продаже земель говорилось: "А что купля князя великого Мещера, как было при Александре Уковиче, то князю великому Дмитрию, а князю великому Олгу не вступатися по тот розъезд" [13]. Грамота подчеркивала, что рязанцы, как и при Александре Уковиче должны соблюдать суверенитет соседних земель.

О завоеванных землях по Цне и Мокше, говорилось: То что "отымал татарские места князь великий Дмитрий Иванович" - то ему, а что "отымал" великий князь Олег, то ему [14]. Но все изменилось со смертью в. кн. Олега Ивановича Рязанского. Москвичи, добившиеся при "Докончании" 1381/82 г. от рязанцев уступок в Тульских землях, теперь, в 1402 г. как бы их уступали рязанцам, но взамен требовали "свободной экономической зоны" землям купленными Олегом Рязанским в Ерахтурской Мещере,т. е. тем, что лежали напротив их новокупленных мещерских городков.

В "Докончании великого князя Василия Дмитриевича с великим князем рязанским Федором Ольговичем" 1402 г. ноября 25 [15], говорится буквально следующее:

"А что Мещерьские места, что купил отець твои, князь великы Олег Иванович, или вы, или ваши бояря, в та места тобе, князю великому Федору Ольговичу не вступатися, ни твоим бояром, а земля к Мещере по давному. А порубежье Мещерьским землям, как было при великом князе Иване Ярославиче и при кнези Александре Уковиче" [16]. Другими словами, рязанская граница возвращалась к временам ряз. князя Ивана Ярославича (убит в 1327 г.) , которые сохранялись до времен Александра Уковича, когда их купил в. кн. Олег.

Но грамота не говорит, что они стали принадлежать Москве. Это была "свободная экономическая зона". Более того, с московской основательностью, было обеспечено выполнение "Докончания…". С этой целью было основано поселение Рубеж, жители которого держали под контролем выполнение условий договора. Село Рубеж, местное цокоющее население превратило в Рубец, так и будет упоминаться у Олеария. А потом станет просто селом Рубецким.

Договор подтвердил "докончание" 1381/82 г. по завоеванным землям по Цне и Мокше.

Но в истории все может быть.

Во время московской смуты, когда власть в Кремле захватил отец известного Шемяки, этим не замедлили воспользоваться рязанцы. В 1434 г. (31 марта - 5 июня) был заключен новый договор между Москвой и Рязанью [17]. По Мещере, договор полностью подтверждал все ранее достигнутые договоренности. Но вводилось новое определение "знати нам свое серебро" [18].

Договор от 20. 07. 1447 г. [19] с Москвой, по Мещере, был как и прежде с теми же "знати нам свое серебро". И только "Докончание" от 9. 07. 1483 г. с Москвой [20], дает расшифровку отмеченной юридической цитаты договора.

К этому моменту, на своих землях (Мещерский городок и Елатьма) Василий Темный создает Касимовское ханство, ок. 1452 г. Когда, в 1456 г. умер рязанский в. кн. Иван Федорович, княжеством стали править Московские наместники. Для содержания войск Касимовских царевичей, которые постоянно участвовали в военных действиях московских князей, с Ерахтурской Мещеры стала браться определенная плата. И оформлено это было договором между Рязанским княжеством и царевичами "с Касымовыми князмы" [21]. Но самое интригующее то, что за рязанцев договор подписал в. кн. московский Василий Темный, т. к. рязанский в. кн. Василий Иванович был малолетним, и находился на попечении первого.

В самом Касимовском ханстве, местное население платило ясак. Но очевидно этого не хватало.

Вот как все это раскрывал договор от 9. 07. 1483 г.

"А со царевичем с Данияром, или кто будет иныи царевич на том месте, не канчивати ти с ними, ни съсылатися на наше лихо. А житии с ними по нашему докончанию" [22]. Данное положение Договора, несомненно, вызвано тем, что рязанцы хотели заключить новый договор и избавиться от навязанного договором Василия Темного, "лиха". Но москвичи настояли, чтобы все было по старому, о чем дальше и говорится.

"А что шло царевичю Касыму и сыну его Даньяру царевичю с вашей земли при твоем деде, при великом князи Иване Федоровиче, и при твоем отце, при великом князи Василье Ивановиче, и что царевичевым князем шло, и их казначеем, и дарагам, а то тобе давати с своее земли царевичю Даньяру, или кто инои царевич будет на том месте, и их князем, и княжим казначеем, и дарагам по тем записем, как отец мой, князь велики Василий Васильевич, за твоего отця, за великого князя Василья Ивановича, кончал с царевичевыми с Касымовыми князми с Кобяком са Айдаровым сыном да с-Ысаком с Ахматовым сыном" [23]. В договоре впервые указывалось - а то тобе давати с своее земли, т. е. что Ерахтурская Мещера территория Рязанского княжества.

Но вместе с тем, договор, как и прежде, подтверждал положение времен Олега Рязанского и Дмитрия Донского: "А что Мещерские места, что будет покупил прадед твои, князь велики Олег Иванович, или прадед твои, князь велики Федор Ольгович, или дед твои, князь велики Иван Федорович, или отец твои, князь велики Василеи Иванович, или ты, князь велики Иван Васильевич, или ваши бояря, в та места тебе, великому князю Ивану Васильевичу, не въступатися, ни твоим боярам. А знати ти свое серебро, и твоим бояром. А земля по давнему к Мещере. А порубежье Мещерским, землям, как было при великом князи Иване Ярославиче, и при князи Александре Уковиче" [24]. Первое, что бросается в глаза, это то, что рязанские князья вплоть до в. кн. Ивана Васильевича продолжали скупку земель в Мещере, которые отходили к статусу "свободной экономической зоны" - рязанцы там, как видно из договора, не правили, но имели с населения пошлину(за использование земли) , т. е. "знали свое серебро" за это.

То, что это так говорит схема "докончаний", т. е. - договоров между Москвой и Рязанью, где купля продажа так и заносилась в договор.

Этот договор, впервые показывает и взаимоотношение в Касимовском ханстве местного населения и татар. Оно бежит. Самое привлекательное место, Ерахтурская Мещера - территория свободной экономической зоны, лежащей рядом с ханством. Куда никто "не вступал". Бежит коренное население жившее на территории ханства - бесерменин, мордвин,мачярин и черные люди. Здесь они были защищены от ханского преследования, на основе статуса территории. Здесь они могли жениться на русских женщинах и перейти в православие, чем автоматически получали защиту, и выходили из зависимости от татар.

В договоре этот момент оформлен так: "А ясачных людей от царевича от Даньяра, или кто будет на том месте иныи царевич, и от их князеи тобе, великому князю Ивану, и твоим бояром, и твоим людем не принимати. А которые люди вышли на Резань от царевича и от его князеи после живота деда твоего, великого князя Ивана Федоровича, бесерменин, или мордвин, или мачярин, черные люди, которые ясак царевичю дают, и тебе, великому князю Ивану, и твоим бояром тех людей отпустити добровольно на их места, где кто жил. А кто не похочет на свои места поити, ино их в силу не вывести, а им царевичю давати его оброки и пошлины по их силе.

А что давали те люди деду твоему, великому князю Ивану Федоровичю, и отцу твоему, великому князю Василью Ивановичю, и ты свои пошлины емлешь, а царевичю в то не не вступатися, ни его князем" [25]. Договором касимовские князья обязывались в эту сферу "не вступатися".

Договор подчеркивает, что ханская территория располагалась только на купленных Дм. Донским землях мещерских городков - "который царь или царевич будет у нас в нашей земле" [26], так говорится об этом в "докончании".

Такое положение будет не только до момента вхождения Рязанского княжества в состав Московского государства, но сохранится и дальше.

Это создаст очень выгодные условия для жившего здесь населения. Если мы сейчас посмотрим имена существующих здесь сел, то все они носят имена, которые давались по природным или другим признакам- Ерахтур; Свинчус; Копаново; Рубеж,Рубецкое тож; Борки. Нет владельческих имен. Это очень древние села. Здесь, в Ерахтурской Мещере, по соседству с Касимовским ханством выковывался великорусский характер, а существование древнего муромо-рязанского тракта создавало условия возникновения народной вольницы. Именно поэтому Ерахтурская Мещера дала Руси Ермака и его атаманов Ивана Кольцо, Никиту Пана и Матвея Мещеряка. Сюда в Ерахтускую Мещеру, на родину атамана Волги и Дона, покорителя и князя Сибири, Ермака по старой военной традиции Руси будет поселен его пленник Маметкул(Мухаммед Кулов). Чей прах доныне покоится в Касимове. Историк В. В. Вельяминов - Зернов приводит в своей работе о касимовских царевичах список жителей с. Ерахтур конца 17 века. Поражает такой факт, свыше 100 семей было в бегах, т. к. не собиралось терпеть тяжести царских податей.

Впервые в письменных источниках с упоминанием имени, Ерахтур показывается в "Выписи с отдельных книг мещерского городового приказщика Ивана Филиппова 1599 г,августа 27", где указывается "Ерахторская дорога" [27].

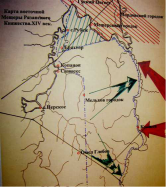

Ерахтурская Мещера

Ерахтурская Мещера

Легенда:

_._ граница к 1360 г.

_,_ граница к 1381 г.

///// Ерахторская Мещера купленная в. кн. Олегом Рязанским.

\\\\\ Территория Мещерского и Мордовского городковкупленная в. кн. Дмитрием Донским у Александра Уковича.

Стрелки:

зеленые - военные удары Рязанских дружин по вытеснениюмордовских князей за Цну и Мокшу.

красные - военные удары Московских дружинпо мордовским князьям (находящихся под Ордой) и установление полного контроля над землямиправобережья Цны и Мокши.

____ дороги.

Так эта "Мещерская свободная экономическая зона" и развивалась до 1614 года.

Сразу после Смуты, в 1614 году, Михаил Романов впервые эти земли, в треугольнике: Ерахтур - Гусский погост - Сеитово, отдаст новому царскому ставленнику на Касимовский стол, сибирскому царевичу Араслану Алеевичу, внуку, убийце Ермака, Кучума.

С 1627 года владельцем Ерахтура, становится сын Араслана, касимовский царь Саид-Бурхан. Саид-Бурхан в 1653 году, будучи в Москве крестился и принял имя Василий (Арсланович) был женат на дочери боярина Плещеева Никифора Юрьевича, Марье Никифоровне. Василий Арсланович вместе со своими татарами и русскими в 1656 году вместе с царем Алексеем Михайловичем принимал участие в походе против шведов на Ригу. А весною 1678 года при царе Федоре Алексеевиче вместе с Григорием Григорьевичем Ромадановским и гетманом Иваном Самойловичем ходил на Украину в поход под Чигирин, который был осажден турками. Умер в 1679 году.

_________

5. "Докончании великого князя Дмитрия Ивановича с великим князем рязанским Олегом Ивановичем" в 1381/82 г. //Цепков А. И. Свод письменных источников по истории Рязанского кпая XIV - XV веков" в 4-х томах. Р. 2005. т. 1. с. -125-127.

6. Н. М. Карамзин История государства Российского" в 4-х кн. Р/на Д. Изд. Феникс. 1997. кн. 2. C-188-189.

7. Там же. с. 190

8. Там же. с. 190-191.

9. Там же. с. 190.

10. Там же. с. с. 191.

11. Там же. с. 191.

12. "Докончании великого князя Дмитрия Ивановича с великим князем рязанским Олегом Ивановичем" в 1381/82 г. //Цепков А. И. Свод письменных источников по истории Рязанского кпая XIV - XV веков" в 4-х томах. Р. 2005. т. 1. с. -125-127.

13. Там же. с. 126.

14. Там же. с. 126.

15. Там же. с. 147-151.

16. Там же. с. 149.

17. Там же. с. 163-168.

18. Там же. с. 166.

19. Там же. с. 189-194.

20. Там же. с. 241-251.

21. Там же. с. - с. 243.

22. Там же. с. -243

23. Там же. с. - 243.

24. Там же. с. - 244-245.

25. Там же. с. 243.

26. Там же. с. 243.

27. Выпись с отдельных книг мещерского городового приказщика Ивана Филиппова 1599 г,августа 27... // Цепков А. И. "Свод письменных источников по истории Рязанского края 14-17 веков". Рязань. 2005 г. т. 2. с. -135

|

Тема: История села Увяз

11.08.2017, 13:19

Бондарный промысел возник ещё в XVII в. в с. Ижевское Спасского уезда. Ко второй половине XIX в. он был распространён в сёлах Иваново, Ларинское, Вяхирево Егорьевского уезда, Мелихово, Лубонос и Увяз Касимовского уезда.

N.B.

Бо́ндарь — ремесленник, выделывающий бочки и другие ёмкости из дерева, иногда мастер по изготовлению корабельных мачт. Ремесло называют бондарство

|

Тема: История села Увяз

11.08.2017, 11:23

Первое упоминание о деревне Увяз (Увес) содержится в писцовых книгах за 1617 г. Деревня Увес принадлежала в то время помещику Ефрему Даниловичу Огарёву, которому была пожалована царем Михаилом Федоровичем (1613—1645) за «московское осадное сидение» в годы Смуты.

После смерти Е. Д. Огарёва в 1625 г. его вдова, Анна Матвеевна (урождённая княжна Вадбольская), продала деревню Увес великой инокине Марфе Ивановне (в миру — Ксении Ивановне Шестовой, матери царя Михаила Федоровича)

«с боярским двором, и со крестьяны, и со крестьнскими дворы, и с пашнею, и с сенными покосы, и с лесы, и с болоты, и с озеры, и с истоки, и с бортными ухожеи, и с луги, и с рыбными ловлями, и с пустошьми, и со всякими угодьи, что к той деревне и к пустошам потягло, куда ходил плуг и соха и коса, и топор по старым межам, а в деревне Увесе двор боярской, а на дворе хором горница с комнатою да промежь их сени, да баня, да погреб, да клеть, да житница, да конюшни, да крестьянских 29 дворов… Да к той же деревни к Увесу 2 пустоши: пустошь Злобинская да пустошь Конисеева…пашни средние земли доброю землею с наддачею 72 четверти в поле, а в дву потомуж; а взяла есми я вдова Анна князь Матвеева дочь Вадбольскаго у государыне великой старице иноке Марфе Ивановне за тое свою вотчину за деревню Увес и за пустоши и со всеми угодьи 800 рублев денег, да по полкамка червчата куфтерь».

В том же 1625 г. великая инокиня Марфа Ивановна отдала «купленную свою вотчину, Касимовскаго уезда, в Борисоглебском стану, деревню Увес со крестьяны и с пашнею и с сенными покосы и с лесы и с болоты и с озёрами и с истоки и с бортными ухожьи и с рыбными ловлями и с пустошьми и со всем угодьем, что к той деревни и пустошам изстари потягло, куда ходил плуг и соха и топор и коса, по старым межам» Московскому Новоспасскому монастырю, где и была похоронена после своей кончины в 1631 г.

В 1629 г. специальною грамотой царя Михаила Федоровича, присланной касимовскому воеводе Захарию Шишкину, крестьяне деревни Увеса Новоспасского монастыря были освобождены от несения государственного тягла и платежа податей:

«из окладу тое деревню Увес велели выложить… С деревни Увеса наших денежных доходов ямских и приметных денег и за городовое и за засечное и за ямчужное дело и за посошный корм и за медвеной оброк денег… править не велел… и вперед с тое деревни Увеса наших ни каких денежных доходов имать не велел же».

Согласно писцовым книгам Шацка и Касимова за 1658—1659 гг. деревня Увес значится среди вотчин Московского Новоспасского монастыря, где кроме монастырского двора числилось 32 двора крестьянских и 16 бобыльских, а людей в них 119 человек. По окладной книге 1676 г. Увез значится уже селом с храмом Святителя Николая Чудотворца (Никольской церковью), где показаны

«у тое церкви двор попа Петра, да прихоцких 14 дворов крестьянских, 6 дворов бобыльских… Да по скаске попове церковной земли 3 осьмины в поле, а в дву по томуж, сеннаго покосу 15 копен; по окладу данных денег 29 алтын пол-шесты денги».

В 1764 г., в результате секуляризационной реформы императрицы Екатерины II (1762—1796) все церковные вотчины были включены в общий состав государственного земель, а крестьяне монастырских сел и деревень переданы в правительственное ведомство и стали называться экономическими.

В 1781—1787 гг. в селе Увез на месте старого ветхого был построен новый деревянный храм святителя Николая Чудотворца (Никольская церковь). В 1844 г. под церковью был устроен каменный фундамент, а в 1878 г. перестроена колокольня и расширена трапезная, в которой устроили придел во имя святого Архангела Михаила.

В «Списках населенных мест Рязанской Губернии» за 1859 г. село Увез значится казенным с православной церковью, расположено при речке Увезе и двух прудах. Число дворов — 147, число жителей — 1083, в том числе мужского пола — 532, женского — 551.

В 1882 г. в Никольской церкви села Увез был поставлен новый иконостас, а стены украшены живописью. К 1891 г. за Никольской церковью числилось 3 десятины усадебной земли, 36 десятин пахотной и 5 десятин луговой. В состав прихода входили село Увез с 262 дворами и деревня Шемякино с 33 дворами, в коих проживало 942 души мужского и 1007 душ женского пола, в том числе грамотных мужчин — 280, женщин — 44. В причте Никольской церкви по штату 1885 г. были положены 1 священник, 1 диакон и 1 псаломщик.

По переписи 1897 г. в селе Увез числилось 285 дворов, в которых проживало 794 душ мужского и 847 душ женского пола. За селом числилось 2 349 десятин надельной земли (в среднем по 4,6 десятины на душу). Из промышленных и торговых заведений в селе имелись 3 винные лавки, хлебный магазин, мельница, маслобойня, 2 кирпичных, 2 смоляных и 3 дегтярных завода. Имелась своя земская приходская школа, в которой обучалось 38 мальчиков. В селе насчитывалось 40 плотников, 10 колесников, 2 делают разсохи, 11 корыта, 2 тележника, 5 столяров, 9 бондарей, человек 30 нанимались обрабатывать чужие наделы. Имелось 15 сельских работников, 17 чернорабочих, 6 поденщиков, 1 шерстобит, 1 мерлушник, 1 печник, 1 лесопромышленник, 2 полесника, 4 ломовых извощика, 4 пастуха и 1 сторож. Из женщин 12 поденщиц ходили на работу к купцу Лаптеву, были ещё 1 работница и 1 кухарка.

Богатейшим жителем села был купец-лесопромышленник Дмитрий Петрович Лаптев, занимавшийся лесозаготовками. Помимо собственного каменного дома в селе Увяз, ему принадлежали лесопильный завод с хутором «Тройная яма» (соврем. пос. Заря), контора и лесная сторожка. На хуторе Лаптева постоянно проживало 40 мужчин и 15 женщин.

Революция 1917 г. началась в селе Увяз одновременно с возвращением на родину фронтовиков, нередко приходивших в село с оружием. В июле 1917 г. крестьяне села Увяз самовольно захватили церковные земли и покосы купца Д. П. Лаптева. К весне 1918 г. конфискация и земельный передел нетрудовых земель между местными крестьянами был, в основном, завершен.

Однако проведение мобилизации в Красную Армию, продовольственная политика большевистского правительства и злоупотребления в ходе её осуществления комбедами и продотрядами привели к мощнейшему крестьянскому восстанию 2—9 ноября 1918 гг. В восстании участвовали и крестьяне села Увяз. Отряды повстанцев были плохо организованы и почти безоружны. Оружием им служили охотничьи ружья и винтовки, отнятые у железнодорожной охраны. 2 ноября солдатским собранием Занино-Починковской волости было создано правление, первым постановлением которого было предписано задерживать всех сочувствующих коммунистам, разрешалась свободная торговля. По селам был разослан приказ, предписывавший немедленно отобрать у бывших комбедов документы. Тем не менее, основная масса участников выступления, выплеснув свой гнев, разошлась по домам. К 9 ноября 1918 г. основные очаги восстания были ликвидированы властями.

Достопримечательности

Усадебный дом купца Д. П. Лаптева. Построен в кон. XIX в. В советское время использовался как школа, клуб. Руинирован.

Фамильная часовня-склеп семьи земских врачей Французовых. Построена в начале XX в. на сельском кладбище. Руинирована.

Часовня святого пророка Илии. Построена в 2000 г. по инициативе и на средства генерал-майора милиции А. А. Яшкина у сельского кладбища на месте бывшей здесь ранее деревянной Никольской церкви.

Известные уроженцы

Петр Михайлович Журавлев (1901+1974 гг.) — генерал-майор, советский военный деятель.

Полина Андреевна Ульянова (1918+2007 гг.) — оперная певица (меццо-сопрано), заслуженная артистка РСФСР. Выпускница Московской консерватории, с 1947 по 1975 гг. — солистка Новосибирского театра оперы и балета.

Виктор Никитович Фокин (1922+2010 гг.) — младший сержант, командир отделения 801-го стрелкового полка, Герой Советского Союза (1944 г.).

Анатолий Александрович Яшкин (род. 1951 г.) — генерал-майор милиции, в 1994—1996 гг. заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

|

Тема: История села Увяз

11.08.2017, 9:21

19 августа 2017 года в с.Увяз Шиловского района Рязанской области пройдет праздник, посвященный 400-летию первого письменного упоминания о селе.

Сайт села Увяз - http://rodnoe-selo.ru

Есть в Земле Рязанской малое село.

Увяз называется издавно оно.

Люди там хорошие, нет у нас воров!

Правда стало мало там теперь дворов.

Говорят, что раньше Увяз был велик!

Всюду раздавался детей веселый крик.

Были там гулянья, вечером гармонь,

Были посиделки, дрались тоже в кровь!

Молодежь веселая в Увязе всегда,

Постукалки строила, ездила в луга.

Все они умели: выпить, погулять.

Ну, а коли надо - огород вспахать.

А веселых случаев сколько было там!

Раньше их описывал Успенский Иван.

А писал он здорово - надо дань отдать!

Он умел все весело людям передать.

Стал вдруг, к сожалению, Увяз увядать,

Там таких гуляньев больше не видать.

Все равно все едут летом и зимой,

Повидать родителей, Увяз свой родной.

Улицы деревни к лету оживают!

Там играют дети и сады сажают.

Выйду на деревню - даже сердце сжалось,

Хочется, чтоб это дальше продолжалось!

И.И. Никушкин

1986 г.

|

Тема: Как на форуме ВГД сделать дневник?

10.08.2017, 8:59

Прошу создать развернутый дневник с разделами:

1) Библиотека

- Читальный зал (книги, статьи и т.п.)

- Генеалогический зал

2) Родовое Гнездо

- д.Чернавы, с. Петрово, д. Старая Дмитриевка Рязанская область Ряжский район

- с. Увяз, с. Большие Пекселы Рязанская область Шиловский район

- с. Белбаж Нижегородская область Ковернинский район

- Украина

3) РОДословие

- Пахтусовы/Кургузовы и все фамилии Нижегородской области

- Тявлины/Аникины и все фамилии Шиловского района Рязанской области

- Скобликовы/Бычковы/Поповы/Комогоровы и все фамилии Ряжского района Рязанской области

- Кравченко и все родовые фамилии Украинских, Польских, Венгерских корней

4) Завалинки

|

|

|