⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

КаленДарь - ни дня без праздника. Если вам захочется необычного - посмотрите какой сегодня день.

|

| Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 39 40 41 42 43 44 Вперед → Модератор: Tina1960 |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | Интересное,актуальное,познавательное можно посмотреть ещё на одной моей страничке в Дневнике "На заметку". https://forum.vgd.ru/3774/107016/ |

Лайк (1) |

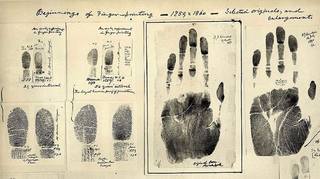

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 18 апреля. День пляски в проснувшемся лесу  Танцуйте - до ночи, до звезд, до весны, до упада! Пляшите с березами, соснами, ивой и вязом. Дарите сегодня, танцуя, влюбленные взгляды. Будите природу своим нескончаемым плясом! *** День победы на Чудском озере (Ледовое побоище).  18 апреля в России отмечается День воинской славы — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), установленный Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый. В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны. К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с «низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород. Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.  На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков. Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток остановилось.  Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектениях по всем новгородским церквям. И сегодняшний День воинской славы — ещё один повод вспомнить героев тех времён и обратиться к истории великих сражений русской армии. *** Международный день цирка.  Отмечается в третью субботу каждый апрель,  Цирк, цирк, цирк… Вечный праздник: яркий, нарядный, манящий и привлекательный.  Тем не менее, современные технические возможности делают именно этот вид искусства ещё более красочным и необыкновенно зрелищным, превращая его в потрясающее по эмоциональному накалу шоу. Не каждый знает, кому мы обязаны появлением привычного для нас цирка. Филип Астлей, он стал первопроходцем. Несколько лет он гастролирует от одного города к другому, устраивает представления и попутно знакомится со зрителями. Используя всего лишь пару лошадей, он показывает невиданные акробатические трюки и дает желающим уроки верховой езды. Астлей также большое значение придавал оформлению своих номеров. Так, сам он выступал в красной куртке и кожаных штанах для верховой езды. На голове красовалась неизменная черная шляпа с белым плюмажем. Выступления сопровождались «музыкой»: барабанной дробью и флейтами. Сама территория была огорожена веревками и шестами. в 1772 году он открывает первую в Англии «Школу верховой езды», которая стала прототипом современного конного цирка.  Цирк — это современная сказка о детстве, дружбе, волшебстве и о том, как мечты становятся реальностью. *** 118 лет назад (1902) впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.  Дактилоскопия — это метод идентификации человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи. Каждый человек обладает индивидуальным узором папиллярных линий, которые не меняются в течение жизни и восстанавливаются в прежнем виде после повреждений кожи.  Впервые дактилоскопия для опознания преступника была применена в Дании 18 апреля 1902 года, а уже через несколько месяцев в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. Каждый человек обладает индивидуальным узором папиллярных линий. Они не меняются в течение жизни и восстанавливаются после повреждений кожи в прежнем виде. В основе метода дактилоскопии лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским чиновником в Индии и имел широкое «поле» для исследований.  Широкому распространению дактилоскопии препятствовало отсутствие простой и надежной классификации папиллярных узоров. Первый шаг на пути её создания сделал выходец из Далмации аргентинский полицейский чиновник Хуан Вучетич. В сентябре 1891 года он разработал десятипальцевую систему классификации дактилоскопических отпечатков, которую затем непрерывно улучшал и шлифовал до 1904 года. Дактилоскопическая классификация Вучетича осталась в те годы неизвестной в Европе, которая всю честь решения этой задачи приписала помощнику комиссара английской полиции сэру Эдварду Генри, бывшему шефом полиции в Бенгалии. Его классификация папиллярных узоров оказалась настолько удачной, что используется во многих странах в неизменном виде и в наши дни, либо легла в основу других систем. В 1895 году английский антрополог и психолог Френсис Гальтон (автор книги «Отпечатки пальцев») добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников уже в Англии. Стоит отметить, что несмотря на широкое практическое использование, предположение о неповторимости отпечатков до сих пор не имеет достаточного научного обоснования. Правда это не помешало данному методу распространиться во многие сферы жизни. Сегодня дактилоскопия позволяет, используя всего лишь отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности, обеспечить, тем самым, надежную защиту цифровой информации и своих конфиденциальных данных. *** 18 апреля 1917 родился Георгий Вицин - актёр театра и кино, народный артист СССР.  Родился 5 (18) апреля 1917 года в Териоки (ныне Зеленогорск в составе Санкт-Петербурга). Об этом свидетельствует запись в церковной книге Крестовоздвиженской церкви на Большой Посадской улице, где крестили будущего актёра. Однако в поздних официальных документах датой рождения стало значиться 23 апреля 1918 года, а местом рождения — Петроград.  Это произошло из-за того, что его мать в 1920-х годах, устраивая сына в оздоровительную лесную школу, сделала его «моложе» и исправила год рождения на 1918-й. 23 апреля (6 мая) являлось днём его именин. Первоначальная фамилия будущего актёра также выглядела иначе — «Вицын», но позже из-за ошибки паспортистки буква «ы» сменилась на «и»  Георгий Вицин начал выходить на сцену еще в школьных спектаклях, когда ему было 12 лет. Он учился в Театральном училище, служил в театре, играл в кино характерных драматических героев. В 1936 году молодой актер поступил на работу в театр-студию, которой руководил известный советский режиссер Николай Хмелев. Вскоре у Вицина начался роман с женой Хмелева — Надеждой Тополевой((Диной). У них была большая разница в возрасте: Георгию Вицину было 19 лет, а Тополевой 35. Однако она ушла от мужа к молодому актеру. Их отношения наделали немало шума в театральных кулуарах, ведь молодой актер увел супругу у своего наставника и режиссера. Все предполагали, что Георгия ждет увольнение из театра, но ему самому, похоже, было все равно, и ради любимой женщины он готов был ко всему. Но Хмелёв оказался человеком мудрым, он не стал мстить своему сопернику и продолжал давать ему роли в постановках, а также сумел простить и отпустить свою бывшую супругу.  В обычной жизни Тополева была под стать своему молодому избраннику: тихая, скромная и совсем не тщеславная. Влюбленные могли часами просто гулять по паркам или московским улицам, нежно держась за руки, вели неспешные, тихие беседы или же просто молча сидели рядышком на скамье в парке. Но, несмотря на то, что актриса ушла от своего законного супруга к Вицину, официально брак пара так и не зарегистрировала.  Несмотря на долгую и вполне счастливую жизнь в гражданском браке, супруги все же расстались. Общих детей у пары за это время не появилось. Доподлинно неизвестно, что же именно стало причиной их расставания. По одной из версий инициатором разрыва выступила сама Надежда, якобы, гордая актриса не хотела, чтобы молодой муж наблюдал, как она стареет и увядает. Согласно другой версии причиной распада длительного союза актеров стало новое сильное чувство, настигшее Вицина. Вторая избранница актера – Тамара Мичурина также работала в том театре, но была костюмером. Их случайное знакомство произошло на Пасху и полностью перевернуло жизни обоих. Тамара тогда заглянула в гримерную к актерам, а Георгий вошел через несколько минут с куличами и крашеными яйцами. Они просто взглянули друг на друга, и сразу поняли, что между ними зародилось светлое взаимное чувство.  Актер начал жить с Тамарой, на которой в 1949-м году официально женился. Законная супруга подарила ему единственную наследницу – дочь Наталью, которая стала художником-графиком. Однако, даже после свадьбы актёра с другой женщиной, он не забыл свою бывшую гражданскую супругу и не оставил её на произвол судьбы. До последних дней жизни Надежды он заботился о той женщине, которую некогда безумно полюбил. Георгий покупал ей лекарства и продукты, оплачивал услуги домработницы и постоянно навещал. Официальная жена Вицина безоговорочно приняла решение актера помогать Тополевой. Более того, бывшая гражданская супруга Георгия стала практически членом их семейства. Надежда и Тамара близко подружились, а каждое лето они все вместе выезжали за город на дачу актера. Мужчина очень не любил давать интервью, он вообще жил скромно и незаметно, а главной радостью в его жизни была не слава и популярность, а простые вещи. Георгий умел искренне любить и старался заботиться обо всех, кто в этом нуждался. И касалось это не только людей, добродушный актер вообще любил всё живое. Он спас маленького щенка, который замерзал на улице, забрав его домой, кормил птиц во дворе, покупал сосиски бездомным собакам и кошкам, и чувствовал огромную ответственно за всех, с кем сводила его судьба.  Известность пришла к актёру после фильма «Запасной игрок», в котором он исполнил роль Васи Веснушкина.  Вслед за этим снялся в фильме «Она вас любит!».  Несмотря на то, что в этих картинах он исполнял роли юных пареньков, актёру было уже далеко за тридцать. Застенчивые и отзывчивые его герои приглянулись зрителю. В то же время он снимался в лентах исторических: «Композитор Глинка» и «Белинский».  Спустя три года Георгий Вицин впервые сыграл в комедии Леонида Гайдая «Жених с того света». Фильм не стал популярным у советских зрителей, зато Гайдай решил снять актера в своей следующей работе — «Пес Барбос и необычный кросс». По легенде, режиссер увидел в газете фельетон про браконьеров и придумал комедию с трио отрицательных персонажей. Так появились Трус, Балбес и Бывалый. И в этой ленте, и во многих других их играли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» стала очень популярной у зрителей, а ее главные герои — персонажами советских анекдотов. У актеров даже появилось одно на троих имя — ВиНиМор, его составили из первых букв фамилий.  После короткометражки актеры ВиНиМор сыграли в «Самогонщиках» Гайдая, а потом в полном составе перешли в картину «Дайте жалобную книгу» Эльдара Рязанова. Цитаты из фильмов с Трусом, Балбесом и Бывалым уходили в народ, киностудии получали сотни писем со всего Советского Союза. В стране выходили майки, игрушки, календари с изображением звездного актерского трио. Их использовали даже в мультфильмах: срисованные с Труса, Балбеса и Бывалого лесные разбойники появились в ленте «Бременские музыканты». В 1967 году Леонид Гайдай приступил к съемкам «Кавказская пленница».  По легенде, шутки и трюки для фильма придумывала вся группа, включая Вицина, Моргунова и Никулина. Сцену, где звездная троица становится перед движущейся машиной, приписывают именно Георгию Вицину. «Кавказская пленница» 1967 года стала лидером проката: ее посмотрели 76,5 миллиона зрителей. Среди наиболее известных ролей актёра — авантюрист Сэм в «Деловых людях» (новелла «Вождь краснокожих»), Миша Бальзаминов в «Женитьбе Бальзаминова», сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи», Волшебник в «Старой, старой сказке», Хмырь в «Джентльменах удачи».[источник не указан 572 дня] Вицин также обладал талантом к декламации и много работал над озвучиванием мультфильмов. До преклонных лет актёр выглядел очень молодо. При этом талант позволял ему играть и возрастные роли: в частности, в тридцать восемь лет актёр изобразил деда Мусия в картине «Максим Перепелица». Он также был художником — рисовал карикатуры на актёров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи. Георгий Вицин всегда выглядел гораздо моложе своих лет. Чтобы убедиться в этом, достаточно пересмотреть некоторые фильмы с его участием. Так, например, в картине «Запасной игрок» он сыграл юношу Васю Веснушкина, хотя самому актеру в то время было уже 37 лет. А роль молодого жениха из «Женитьбы Бальзаминова» Вицин получил в 47 лет.  В «лихие девяностые» ролей Вицину почти не предлагали. И здоровье было уже не то. Он скромно жил на пенсию, но ежедневно, несмотря на самочувствие, отправлялся на улицу кормить голубей и бродячих кошек с собаками. Актер скончался 22 октября 2001 года и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. В одном из интервью Георгий Михайлович признался, что мечтал после школы поступить учиться на агронома. Но, по словам самого Вицина, «сбился с пути» и стал актером.  Всю жизнь актер страдал от абсолютного несоответствия своей внешности и внутреннего мира. Он мечтал сыграть Гамлета, но к нему приклеился образ забавного уголовника, никогда не употреблял спиртное, но играл пьяниц. А на его похоронах люди говорили, что второго такого комедианта нет, и уже никогда не будет. * Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал! На съемках фильмов он отводил для занятий йогой определенное время, вне зависимости от ситуации. Случалось, что после команды «Мотор!» актер смотрел на часы и вежливо, но твердо заявлял: «Извините, мне надо семь минут постоять на одной ноге и посидеть в позе лотоса». Голосом актера говорит любимец советских детей - домовенок Кузя. «Я не жадный, я домовитый!». Помните? Это Вицин. Или вот известная цитата из этого мультфильма: «Я птица вольная! Куда хочу - туда лечу!». Боготворил животных. Все окрестные птицы, кошки, собаки точно знали, когда он выходит «на кормление», и собирались перед подъездом. Говорят даже, что на похороны его пришло много бродячих животных. Их не отпугивали. Знали, что звери пришли попрощаться. Помните известную сцену из фильма «Кавказская пленница», где неподражаемая троица Трус, Балбес и Бывалый выстраиваются в живую преграду перед автомобилем? Это же настоящая классика. Вицин сам придумал этот момент и посоветовал режиссеру. Тот с радостью согласился.  Актер не пил. Вообще не пил. Ни капли алкоголя. Даже когда снимали сцену с пивом в той же «Пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника. Но он не пенился. Тогда ему и пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Единственный раз в жизни.  Несмотря на знаменитый образ Труса, Вицин был удивительно смелым человеком. Например, на съемках фильма «Она вас любит» была запланирована сцена со львом, причем зверь должен был быть на безопасном расстоянии и за решеткой. Однако что-то пошло не так, и хищник вплотную подошел к актеру. В шоке были все. Кроме Вицина. «Не бойтесь, - сказал Вицин, - львы смелых людей не трогают». И даже погладил животное… Невероятно, но в реальной жизни Трус, Балбес и Бывалый не дружили. Вицин нередко позволял себе нелестные высказывания в адрес коллег. Моргунов и Никулин тоже не упускали возможности его поддеть. Но все это было за кадром. Сердцеедом не был, но любил женское внимание. Был смешной случай: Вицину предложили однажды сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Тот отказался, так как не умел плавать. Тогда режиссер пошел на хитрость и показал ему письмо следующего содержания: «Уважаемый товарищ Вицин! Вы мой идеал, я мечтаю познакомиться с Вами! Слышала, завтра Вы снимаетесь на акваплане? Какой Вы смелый! Я обязательно посмотрю, и после съемок подойду к Вам. Поверьте, Вы не разочаруетесь. Клава». На следующий день Георгий отважно носился по водной глади. Георгия Вицина не стало в 2001 году. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. *** Великая суббота.Последний день перед Пасхой.  В день Великой Субботы Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад. Великая Суббота — это последний день перед Пасхой. Для верующих Великая Суббота — и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В день Великой Субботы Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.  В день Великой Субботы Иосиф из Аримафеи, член синедриона, пришедшие к Пилату, стал просить у него тело Иисуса для погребения. По обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства можно было предавать их погребению. Иосиф купил плащаницу — длинное и ценное полотно. Тело Христа сняли с Креста, умастили его благовониями, обвили плащаницей и положили в новой погребальной пещере в саду Иосифа. Фарисеи знали слова Христа о Его воскресении, и опасаясь, что Апостолы похитят Тело Христа и скажут народу, что Он воскрес, выпросили у Пилата стражу, приставили к гробу в Великую Субботу и гроб запечатали. Такими действиями они усилили доказательства Христова Воскресения. По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница. Песнопения утреннего канона Великой Субботы славят Христа, Своею смертью победившего смерть. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 19 апреля 2020 года. Православная Пасха (Светлое Христово Воскресение)  Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью. Вот как это было:  По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались.  В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как они не успели этого сделать при погребении (женщин этих Церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень велик. Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними. В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых».  Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял ужас. Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам». Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.  Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижными. *** День подснежника.  Весна по-настоящему приходит к нам тогда, когда из-под снежного покрова проглядывают нежные лучики подснежников. Этот белый цветок олицетворяет собой первое весеннее тепло, звонкую капель и прогалины темной земли в лесу. А как романтично его зовут в разных языках мира: в англоязычных государствах он «Снежная капля», в Чехии – «Снежинка», а в Германии «Снежный колокольчик». Такой чудесный и очаровательный цветок не должен был остаться без собственного праздника – правильно рассудили английские флористы и предложили основать 19 апреля День подснежника (The Day of Snowdrop).  В Великобритании их цветение приходится как раз на середину апреля, от того и выбран этот день. Конечно, появляются милые цветочки не только в апреле: в зависимости от климатической зоны, их цветение начинается с конца зимы (на юге нашей страны) по апрель. Подснежники растут на всей территории России, кроме Крайнего Севера, предпочитая тенистые, пропитанные влагой уголки и полянки. Морозоустойчивые цветы выдерживают серьезные минусовые температуры (до -10 градусов Цельсия).  Всего в России растет более 10 видов подснежников, причем основная их масса занесена в «Красную книгу». Садоводы прекрасно разводят первое весеннее «чудо» в садах и на дачах, получая крупные, очень красивые цветки – так мы сохраняем естественное природное богатство. *** День велосипеда.  «Велодень» — неофициальный праздник, который отмечают велосипедисты Украины, Белоруссии и России в конце мая. *** 19 апреля 1925 года в СССР впервые вышла в эфир радиопередача «Пионерская зорька».  А точнее, 19 апреля 1925 года состоялся первый эфир радиопередачи "Пионерская зорька" (сначала передача называлась "Радиопионер"). Как следует из названия, передача была предназначена для школьников пионерского возраста. В эфире обсуждали жизнь пионеров в СССР, рассказывали о жизни детей в других странах. В эфире звучали песни, стихи известных поэтов и присланные в редакцию самими пионерами. С 1955 года "Пионерская зорька" стала выходить в эфир ежедневно ранним утром - под нее завтракали несколько поколений советских школьников, у которых радиоприемник был непременным атрибутом кухонного интерьера. Ведущими передачи были профессиональные дикторы и простые школьники. Для некоторых из них это стало началом карьеры на радио. Для выпуска передачи приглашались известные артисты, музыканты, поэты. Песни для детской радиогазеты писали такие композиторы, как М. Иорданский, А. Островский, Е. Крылатов, О. Хромушин, С. Соснин, Ю. Чичков, А. Пахмутова. В сотрудничестве с ними работали поэты К. Ибряев, С. Гребенников, Н. Добронравов, М. Пляцковский, М. Садовский. Передача прекратила существование в начале 1990-х годов с распадом СССР. Последний выпуск вышел 30 декабря 1991 года. |

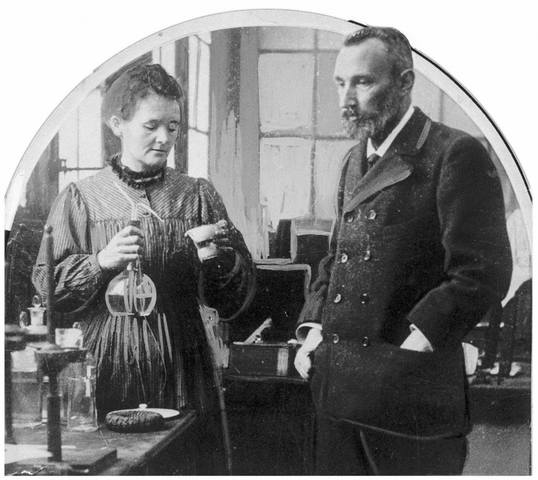

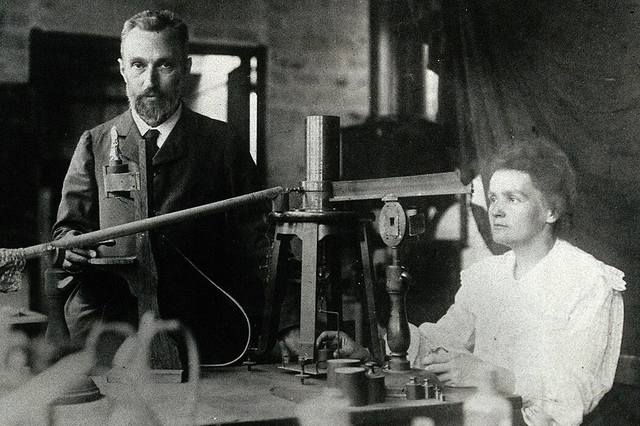

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 20 апреля. 20 апреля 1656 года в России взамен серебряных вводятся медные деньги.  20 апреля 1656 года по указу царя Алексея Михайловича в России были пущены в оборот медные деньги взамен серебряных. В 17 веке Российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы. Россия, которая тогда вела затяжную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины и одновременно воевала со Швецией, остро нуждалась в деньгах. Казна опустела, а на содержание армии и для продолжения войны требовались огромные суммы. Тогда с подачи боярина Ордын-Нащёкина правительством царя Алексея Михайловича и было решено ввести в оборот медные деньги, причем выпускать их решили по цене серебряных.  20 апреля 1656 года в Москве медные деньги по указу царя были впервые пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны и жалованье платилось медью. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, стали чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на Монетном дворе Москвы и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. Кроме гиперинфляции возникла еще одна беда: из-за того, что медные монеты было легко было подделать, в стране расцвело фальшивомонетничество. Все это повлекло за собой недоверие населения к новым деньгам и обвальную инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. Несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, покупательная способность медной монеты падала. Крестьяне отказались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь, а в Москве царили нищета и голод. Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным, что и привело к знаменитому «Медному бунту» — восстанию в Москве в 1662 году. Мятеж едва не стоил жизни царю и приближенным к нему боярам — разъяренная многотысячная толпа торговцев, ремесленников и «деревенских людей» окружила царский дворец. Требования расправы звучали все громче, и лишь подоспевшее вовремя стрелецкое войско спасло царя и бояр. Безоружную толпу загнали в реку, до тысячи человек было убито, повешено, потоплено в Москве-реке, несколько тысяч арестовано и после следствия сослано. После этих событий правительство приступило к постепенной отмене медной монеты. В 1663 году медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась чеканка серебряных монет. Вскоре медные деньги были полностью изъяты из обращения и переплавлены в другие нужные предметы из меди. *** В этот день в 1898 году Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.  За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию. Французские химики Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в городе Иоахимсталь, Чехия), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий. 26 декабря 1898 года во Французской Академии наук Кюри сделали первое сообщение об открытии радия. В 1902 Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путем электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде. Выделенный элемент представлял собой, как сейчас известно, изотоп радий-226, продукт распада урана-238.  Радий образуется через многие промежуточные стадии при радиоактивном распаде изотопа урана-238 и поэтому находится в небольших количествах в урановой руде. Получить чистый радий в начале 20 века стоило огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку чистого радия. Чтобы получить всего 1 г чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ. *** Светлый понедельник (Поливальный понедельник).  Согласно Священному Писанию, в первый день после воскресения Иисус явился своим ученикам и в течение 40 дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознёсся на небо.  Явление Иисуса Христа своей матери.Картина Рогира ван дер Вейдена. 1440. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.  «Утром после Воскресения», худ. Э.Берн-Джонс. Поливальный понедельник — понедельник после Пасхи, когда по народным традициям принято обливать девушек водой и проводить волочебный обряд.  Обычай существует в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Воеводине и в некоторых районах Западной Украины. У русских три дня — Страстная суббота, Пасха и Пасхальный понедельник — назывались Волочебниками |

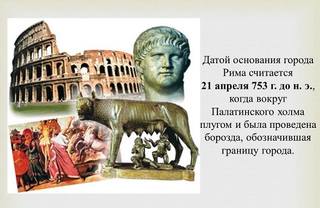

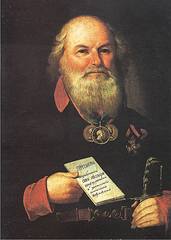

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 21 апреля. День чемоданов.  Воздадим же сегодня хвалу чемоданам, нашим преданным спутникам. Когда-то мы тащили их в руках, пыхтя, отдуваясь, периодически останавливаясь и ставя на землю. Чемоданы кряхтели, скрипели, угрожающе разевали молнию, но терпели!  Теперь почти все чемоданы обзавелись колесиками - лихо несутся за нами на длинной ручке, весело подскакивают на ухабах, приседают в прыжке со ступеньки на ступеньку. Но нет предела совершенству. В один прекрасный день к ним приделают крылья и они весело полетят за нами сами по себе! Сколько интересных встреч и новых горизонтов подарили нам путешествия с чемоданами! Как мы набивали их нарядами, сувенирами и нужными для кочевой жизни предметами. Вот и лето на горизонте, пора проверить боевую готовность наших объемистых друзей. Пусть будут счастливыми наши дороги в их молчаливом обществе! Автор текста: fistashka3 *** Международный день пряника.  Пряник — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями. Для вкуса могут добавляться орехи, цукаты, изюм, фруктовое или ягодное повидло. Исторически пряник — символ праздника, поскольку его ингредиенты не относились к дешёвым и повседневным.  На вид пряник чаще всего — слегка выпуклая в середине пластина прямоугольной, круглой или овальной формы, на верхней части обычно выполнены надпись или несложный рисунок, часто сверху нанесён слой кондитерской сахарной глазури.  Когда у нас появились пряности, в десерт стали добавлять корицу, кардамон, анис, мускатный орех, гвоздику и прочие специи, придающие им этот невероятный характерный аромат и вкус! Очень интересна этимология слова.  *** 16 апреля 753 до н. э. — считается датой основания Рима Ромулом (со времён римского учёного Марка Теренция Варрона (Marcus Terentius Varro)).  Ро́мул и Рем (лат. Romulus и Remus) — легендарные братья-основатели Рима. По преданию, были детьми весталки Реи Сильвии и бога Марса. Согласно Титу Ливию, Ромул был первым царём Древнего Рима (753 — 716 гг. до н. э.). Мать Ромула и Рема — Рея Сильвия была дочерью законного царя Альба-Лонги Нумитора, смещённого с престола его младшим братом Амулием. Амулий не хотел, чтобы дети Нумитора помешали его честолюбивым замыслам: сын Нумитора пропал во время охоты, а Рею Сильвию заставили стать весталкой, что обрекало её на 30-летнее безбрачие. На четвёртый год служения к ней в священной роще явился Марс, от которого Рея Сильвия и родила двух братьев. Разгневанный Амулий заключил её под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы Палатинского холма, где их вскормила волчица, а заботы матери заменили прилетевшие дятел и чибис. Впоследствии все эти животные стали священными для Рима. Затем братьев подобрал царский пастух Фаустул. Жена его, Акка Ларенция, ещё не утешившаяся после смерти своего ребёнка, приняла близнецов на своё попечение.Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альба-Лонгу, где узнали тайну своего происхождения. Они убили Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитора. Спустя четыре года, по воле своего деда, Ромул и Рем отправились к Тибру искать место для основания новой колонии Альба-Лонги. По легенде, Рем выбрал низменность между Палатинским и Капитолийским холмами, но Ромул настаивал на том, чтобы основать город на Палатинском холме. Обращение к знамениям не помогло, вспыхнула ссора, в ходе которой Ромул убил своего брата.  Раскаявшись в убийстве Рема, Ромул основал город, которому дал своё имя (лат. Roma), и стал его царём. Датой основания города считается 21 апреля 753 г. до н. э., когда вокруг Палатинского холма плугом была проведена первая борозда. По средневековой легенде, сыном Рема — Сением был основан город Сиена. В первое время главной заботой Ромула было увеличение населения города. С этой целью он предоставил пришельцам права, свободы и гражданство наравне с первыми поселенцами. Для них он отвёл земли Капитолийского холма. Благодаря этому в город начали стекаться беглые рабы, изгнанники и просто искатели приключений из других городов и стран.  В Риме не хватало женского населения — соседние народы справедливо считали постыдным для себя вступление в родственные союзы с толпой бродяг, как они называли в то время римлян. Поэтому Ромул придумал уловку — он устроил торжественный праздник — Консуалии, с играми, борьбой и разного рода гимнастическими и кавалерийскими упражнениями. На праздник съехались многие соседи римлян, в том числе сабиняне (сабины). В минуту, когда зрители и, в особенности, зрительницы были увлечены ходом игры, по условному знаку многочисленная толпа римлян с мечами и копьями в руках набросилась на безоружных гостей. В сумятице и давке римляне захватили женщин — кто сколько мог. Сам Ромул взял себе в жёны сабинянку Герсилию. Свадьба с ритуалом похищения невесты с тех пор стала римским обычаем. *** 21 апреля 1735 года родился Иван Кулибин - русский механик-самоучка, изобретатель.  Иван Кулибин родился в Нижнем Новгороде 10 (21) апреля 1735 года в семье мелкого торговца мукой. Поскольку отец его был старообрядцем, воспитание отличалось строгостью. С малых лет мальчика приучали к труду. Рано освоив грамоту, Иван встал за прилавок, чтобы помогать отцу. Тем не менее самым интересным для него было чтение книг и создание различных игрушек. Отец благосклонно принял увлечения сына и позволил ему заниматься слесарным и токарным делом. В 1758 году отец умер, и Иван открыл в Нижнем Новгороде часовую мастерскую. Слава о чудесном мастере разнеслась по всему городу, после того как он починил «замысловатый снаряд, показывающий делянки суток» самого губернатора. После этого отбоя от клиентов у Кулибина не было. В 1767 году он был представлен императрице Екатерине II, совершавшей поездку по волжским городам. Мастер продемонстрировал царице свои изобретения, а также рассказал о часах, которые он хочет изготовить в ее честь.  И уже через два года он представил императрице телескоп, микроскоп, электрическую машинку и удивительные часы размером с гусиное яйцо.  Особенно государыню поразил театр-автомат, в котором разыгрывались библейские сцены. Подарки мастера произвели на Екатерину II неизгладимое впечатление. Она предложила Кулибину возглавить механические мастерские Академии наук, и он принял предложение. Это был самый яркий этап в жизни нижегородского мастера. Основным творческим направлением «главного механикуса Отечества» оставались часы. Они были самых различных размеров: от совсем маленьких «часов в перстне» до гигантских. Кроме часов, Ивана Петровича интересовали и другие направления техники и механики. В Петербурге по понятным причинам остро стояла проблема возведения мостов, и Кулибин занялся мостостроительством.  В 70-е годы он спроектировал первый однопролетный деревянный мост через Неву, а уже в конце 1776 года успешно прошли испытания его модели. Без Ивана Кулибина не проходило ни одно оформление карнавалов, торжественных мероприятий, празднеств и балов. Именно он устраивал всевозможные аттракционы, оптические забавы, «световые шутихи». Изобретенный им фонарь-прожектор даже при слабом источнике света давал сильное освещение. Система зеркал, используемая мастером, смогла осветить самые темные переходы Царскосельского дворца.  Именно Кулибину принадлежит первенство в изобретении массы механизмов, без которых невозможно представить современную жизнь. В 1791 году появился прототип современного велосипеда и легкового автомобиля. Кулибин сделал первый ножной протез, который предназначался для офицера Непейцина, героя Очаковской битвы. Первый лифт, или, как его называли в конце XVIII века, «подъемное кресло», тоже заслуга мастера. Эти изобретения можно перечислять долго. Среди них – оптический телеграф, «водоход», машины для добычи соли, мельницы, водяные колеса, геодезические и акустические приборы, подзорные трубы, солнечные и иные часы, точные весы и даже фортепиано и многое-многое другое. Екатерина II по достоинству оценила заслуги мастера и наградила его медалью на Андреевской ленте с надписью: «Достойному. Академия наук – механику Ивану Кулибину».  В 1801 году Иван Петрович вернулся в Нижний Новгород и приступил к работе по совершенствованию самоходных судов. В это время мастер столкнулся с финансовыми проблемами. Катастрофически не хватало денег – крупные проекты были не дешевы. Для работы над самоходными судами Кулибин взял ссуду, которую погашал за счет своей пенсии. Он ушел из жизни 30 июля (11 августа) 1818 года в Нижнем Новгороде. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 1 Мая. День международной солидарности трудящихся.  На протяжении своего существования День международной солидарности трудящихся несколько раз менял своё название. И его актуальное имя – Праздник Весны и Труда. Историю он насчитывает многолетнюю, причем происхождением обязан вовсе не российским трудящимся, а западным. В середине 19 века австралийские рабочие протестовали против чрезмерно долгого рабочего дня. Спустя некоторое время к ним присоединились труженики Канады и США, организовав митинг 1 мая, повлекший жертвы среди присутствующих. 1 мая 1890 г. французы, члены Парижского Конгресса II Интернационала объявили 1 мая днем, посвященным казненным американским участникам митинга. Успех демонстрации сделал её во Франции ежегодной. В этом же году к митингам присоединилось более 10 000 рабочих в Варшаве – жителей Российской империи. С каждым годом первомайские шествия привлекали всё больше недовольных политической и экономической ситуацией людей. После Февральской революции уже официально миллионы трудящихся вышли на майскую демонстрацию – День интернационала. В современной России праздник Весны и Труда – официальный выходной. ***  «Знамя Победы над рейхстагом» (в иных источниках — «Красное знамя над рейхстагом») — наименование фотографий из серии снимков советского военного корреспондента Е. А. Халдея, сделанных на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента. На всемирно известных фотографиях Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом» были запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Халдей, по заданию Фотохроники ТАСС, сделал фотоснимки 2 мая 1945, когда уже закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. К тому же, на рейхстаге было установлено множество красных знамён. Фотограф попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, которое на фотографии держит Алексей Ковалев, фотограф привёз с собой. *** 1 мая 1899 года в продаже впервые появился аспирин, что стало началом эры эффективных обезболивающих, привело к созданию героина и породило споры о том — кто же был истинным создателем аспирина.  Аспирин — разговорное название ацетилсалициловой кислоты. Сегодня этот препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Но в доаспириновую эпоху большая часть болезней не имела лечения и зачастую именовалась одним словом — «жар», а облегчить страдания и избавить от боли могли только не всегда эффективные и далеко не быстродействующие отвары из трав и дорогостоящие опиаты. Ивовая кора. Лишь в конце XVIII века был открыт салицин — элемент, ответственный за лечебное воздействие отвара ивовой коры, который обладал мощнейшим жаропонижающим действием. Но и салицин стоил дорого из-за сложности производства, а салициловая кислота действовала хуже и имела сильный побочный эффект — разрушала желудочно-кишечный тракт больного. Таким образом, перед учёными стояла задача создания универсального средства от жара и боли, стоимость которого была бы доступна многим. Ацетилсалициловая кислота впервые была синтезирована французским учёным Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году, основой служила всё та же кора дерева ивы. Но ацетилсалициловую кислоту в форме, пригодной для медицинского применения, создали в лабораториях компании Bayer. 10 августа 1897 года немецкий химик Феликс Хоффманн сообщил своим коллегам — Артуру Айхенгрюну, доктору Карлу Дуйсбергу и профессору Генриху Дрезеру, который возглавлял исследовательский департамент компании, — о том, что ему удалось получить ацетилсалициловую кислоту. Клинические испытания продолжались полтора года. Фактически аспирин стал официальной торговой маркой компании Bayer 6 марта 1899 года. Согласно законам Германской империи того времени, химические соединения не подлежали патентованию, но можно было зарегистрировать уникальный товарный знак. Поэтому для именования нового препарата придумали слово «аспирин». «A» взяли от «ацетила», «spir» — от латинского названия травы лабазник — spirea, богатой салицином, «in» — как типичное окончание для слова, обозначающего лекарственный препарат.  Сначала аспирин продавался в виде порошка, а с 1904 года — уже в форме таблеток, а с 1915 года — без рецепта. Аспирин, будучи недорогим, эффективным и относительно безвредным, быстро стал самым популярным обезболивающим. Истории и судьбы. До 30-х годов считалось, что великое лекарство — плод коллективного труда «специалистов компании Bayer». Но историческая справедливость в том, что открытие Феликса Хоффманна было основано на работах учёных-предшественников — француза Шарля Герхардта и англичанина Олдера Райта. После триумфального открытия аспирина Хоффман проработал на Bayer всю свою жизнь. Судьба его начальника Генриха Дрезера сложилась печальнее. Работая над процессом превращения салициловой кислоты в ацетилсалициловую, Хоффманн проводит эксперименты по ацилированию морфина, получив в результате лекарственный героин. Его предполагалось использовать как сильное обезболивающее, но побочные эффекты от употребления героина стали сразу же очевидны. Несмотря на это, именно Генрих Дрезер стал первым официальным героиновым наркоманом, популяризатором нового наркотика и первой его жертвой: он умер от остановки сердца в 1924 году. Артур Айхенгрюн в 1944 году попал в концлагерь, а 5 лет спустя, перед смертью, опубликовал статью, посвящённую 50-летию аспирина, в которой приписал изобретение аспирина себе. Споры о том, кто же именно был подлинным изобретателем аспирина, не утихали после публикации этой статьи ещё долго. Изначально был известен лишь жаропонижающий эффект аспирина, позже выяснились его болеутоляющие и противовоспалительные свойства. После Второй мировой войны калифорнийский врач Лоуренс Крейвен опытным путём обнаружил, что аспирин серьёзно снижал риск кардиологических заболеваний. Сегодня большая часть аспирина именно с этой целью и используется — для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В 1952 году появился детский аспирин щадящей концентрации, а в 1969 таблетки аспирина включили в аптечки астронавтов «Аполлона». Исследовательская деятельность вокруг свойств аспирина не утихает до сих пор. Так, по данным исследований профессора Питера Ротуэлла из Оксфордского университета, регулярный приём ацетилсалициловой кислоты сокращает 20-летний риск развития рака простаты на 10 %, рака лёгких — на 30 %, рака кишечника — на 40 %, рака пищевода и горла — на 60 %. По данным исследователей из Университета Алабамы (США) и Университета Оттавы (Канада), аспирин снижает ещё и риск развития рака печени. Те испытуемые, которые принимали аспирин в течение 10 лет, реже страдали от гепатоцеллюлярной карциномы и на 45 % реже умирали от хронических заболеваний печени. Учёные из Университета Западной Австралии в Перте утверждают, что аспирин помогает пожилым людям бороться с депрессией. А голландские специалисты из института нейронаук и Академического медицинского центра установили, что ежедневный приём аспирина для профилактики болезней сердца чреват для пожилых людей потерей зрения. Риск возрастает в 2 раза по сравнению с теми, кто не принимает аспирин. Но польза от аспирина в профилактике заболеваний сердца признана более значимой, чем наносимый им вред для глаз.  Инструкция по применению. На сегодняшний день аспирин применяется как жаропонижающее и болеутоляющее средство, как средство профилактики инфарктов и тромбозов, при комплексном лечении некоторых заболеваний, например в гинекологии. Широко распространено применение аспирина как средства против симптомов похмелья. Безопасная суточная доза аспирина: 4 г в сутки. Принимать препарат можно только после еды и запивать его нужно достаточным количеством воды. Но аспирин ни в коем случае нельзя применять бесконтрольно и без назначения врача. Передозировка приводит к тяжёлым патологиям почек, мозга, лёгких и печени, первыми симптомами передозировки являются потоотделение, шум в ушах и ослабление слуха, отёки, кожные и другие аллергические реакции. Ежедневный же приём аспирина может вызвать желудочно-кишечное или даже мозговое кровотечение. |

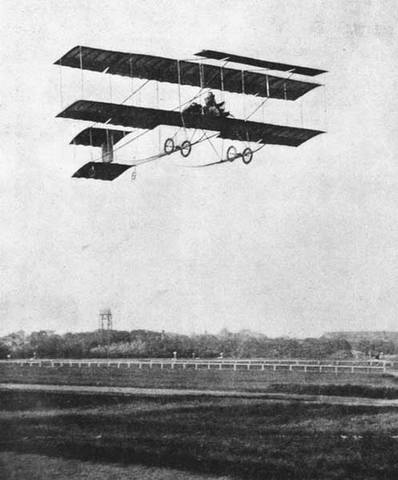

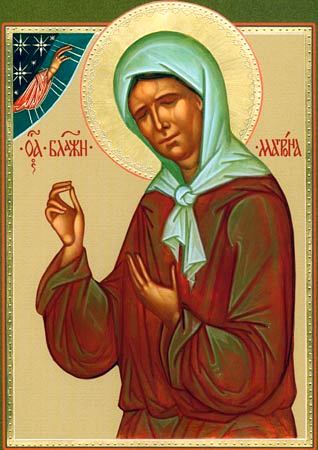

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 2 мая. День весенних акварелей.  Акварель это такая штука, которая состоит почти из воды. Совсем как человек. Кроме того, в ней обычно имеется душа. Да, не всегда. Так и в людях тоже не во всех, не придирайтесь... Чтобы отпраздновать день весенних акварелей, вам придется на время стать демиургом. Это совсем просто - выйдите на улицу, вдохните весеннего воздуха и промойте в нем кисточки. Да, сначала в нем, а потом в воде, это важно! Ну, весенняя же акварель. Потом идите и рисуйте. Хорошо, если там будут листья, а еще лучше - глаза. Так больше шансов, что у вашего творения окажется весенняя душа... *** 02 мая 1910 года в Москве Сергей Уточкин совершил первый полёт на аэроплане.  Сергей Исеевич Уточкин (30 июня 1876 [12 июля 1876], Одесса — 31 декабря 1915 [13 января 1916], Петроград) — один из первых русских авиаторов и лётчиков-испытателей; многосторонний и талантливый спортсмен — фехтовальщик, пловец, яхтсмен, боксер, футболист, вело-, мото- и автогонщик начала XX века Он совершил десятки демонстрационных полетов во многих городах Российской империи. Одним из них стал его полет на самолёте "Фарман", который состоялся в Москве, на ипподроме 2 мая 1910 года. Уточкин стал первым отечественным авиатором, поднявшим аэроплан в московское небо. Присутствующий при полётах профессор Николай Егорович Жуковский сказал, что у Уточкина помимо знания и умения есть необходимая для авиатора врождённая способность. В знак признания залуг Сергея Уточкина в 1910 году наградили Серебряной медалью Киевского общества воздухоплавания "За популяризацию воздухоплавания в России". Сергей Исаевич Уточкин навсегда вошёл в историю отечественного и мирового воздухоплавания, став участником авиаперелёта из Санкт-Петербурга в Москву в июле 1911 года. Он первым взлетел на оборудованном для дальних перелетов моноплане «Блерио» с Комендантского аэродрома в Петербурге.  Неоднократно аэропланы Уточкина терпели крушение во время полётов, одна из самых тяжёлых аварий произошла возле Новгорода как раз во время июльского перелёта 1911 года из Санкт-Петербурга в Москву, когда Сергей Исаевич Уточкин получил помимо нескольких переломов ещё и сотрясение мозга. Тем не менее через полтора месяца он снова вернулся в авиацию. Перенесённые многочисленные аварии и травмы, сильные головные боли и хроническая бессонница после аварии летом 1911 года, нервное расстройство, связанное с семейной драмой (во время болезни Уточкина его жена ушла к фабриканту Артуру Анатре), — всё это вместе взятое вызвало у С. И. Уточкина душевный надлом, который затем, в 1913 году, перерос в психическое расстройство. Свою лепту внесло злоупотребление сначала болеутоляющими лекарствами, содержавшими морфий, а затем — кокаином и гашишем, с которыми пилот познакомился в 1908 году в Египте во время полётов на воздушном шаре. Определённую роль сыграло и то обстоятельство, что Сергею Исаевичу Уточкину не удалось добиться таких же успехов в воздухоплавании, каких он достиг в спорте, и стать лучшим лётчиком России. 31 декабря 1915 (13 января 1916) года в Петрограде в свои неполные сорок лет, из которых пять были отданы авиации, пионер отечественного воздухоплавания Сергей Исаевич Уточкин скончался в больнице Св. Николая Чудотворца для душевнобольных от кровоизлияния в мозг *** День Памяти блаженной Матроны Московской.  Матрона Московская (урождённая Матрона Дмитриевна Никонова) (22 ноября 1881 года — 2 мая 1952) — святая Русской Православной Церкви. Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в селе Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии, она была четвёртым ребёнком в семье. Согласно житию святой Матроны, родители, Наталья и Дмитрий Никоновы, сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на её груди. Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила своё «дитя несчастное». Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть мать как-то стала ругать её: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка. Житие сообщает, что уже с семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. По её молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли её родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала её главной кормилицей. Много людей приезжало за помощью к Матроне. В четырёх километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идёт ко мне, ползёт. Часам к трем доползёт». Он полз эти четыре километра, а от неё пошел на своих ногах, исцелённый.  До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идёт моя смена — восьмой столп России». Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие догадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки России и русскому народу во времена гонений на Церковь. На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у неё внезапно отнялись ноги. Как говорила сама Матронушка, «такова была воля Божия». До конца дней своих она была «сидячей». Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.  В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой так и прожила до конца своих дней. Жила где придётся — у друзей и знакомых. В день Матрона принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи. Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила святой Матроны позже стала местом неофициального паломничества. 8 марта 1998 года останки были эксгумированы; мощи доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу (раку). 2 мая 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая московская святая. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 3 мая. День солнечных пятнашек.  Пятна на солнце? Не что иное, как солнечные пятнашки! Ими можно играть, передвигая внутри солнечного круга, и создавая из Солнца огромные забавные смайлики. Объявим сегодня конкурс на лучший смайл из солнечных пятнашек?! *** День рождения «спама».  Спам (англ. spam email) — это рассылка писем без согласия получателя. С помощью таких сообщений продают товары сомнительного качества. Это темная сторона email маркетинга. Начиная с 1990-х годов, спам становится все более сложным явлением с точки зрения охвата и технических решений для обхода ограничений.  У «спама», как ни странно, есть свой день рождения, он приходится на 3 мая каждого года. Родоначальником «спама» считают компанию DEC, которая в этот день в 1978 году разослала порядка 400 «спам» сообщений своим клиентам. Таким образом, она рекламировала свою новую продукцию - мини-компьютеры. Название «спам» ассоциируется с английскими консервами, в которых был пряный колбасный фарш, ведь именно так их называли в период Второй мировой войны. Современный «спам» - это мощная теневая индустрия. Она имеет возможность ежедневно рассылать клиентам порядка ста миллиардов электронных посланий. Как утверждают эксперты, в настоящее время в интернете 85% электронных сообщений - это настоящий «спам», то есть ненужная информация. Фактически с помощью «спама» можно добраться и до банковской информации, и присвоить клиентские счета, что с успехом и делают хакеры. Как празднуют этот праздник, наверняка спросите вы? Конечно, он сопровождается тонким юмором, анекдотами и историями, высмеивающими «спам», а также многочисленные пользователи Сети придумывают разные смешные методы борьбы с ним. *** 3 мая 1957 года в СССР принято решение о преобразовании колхозов в совхозы.  На протяжении своей истории советская власть в крестьянском вопросе множество раз уподоблялась витязю, оказавшемуся на распутье. Правда, былинного камня с описанием опасностей, подстерегающих на каждом из рассматриваемых путей, перед большевистским руководством не наблюдалось. Колхозы,вопреки общепринятому мнению,начали создавать задолго до сталинской коллективизации. Причем в самых разнообразных формах, от коммун, где обобществлялось хозяйство, до товариществ по совместной обработке земли. С 1927 года принудительная коллективизация привела к созданию самых экономически эффективных советских сельскохозяйственных организаций — колхозов. Поставленные в рабское положение колхозники вынуждались трудиться бесплатно. А отсутствие у колхозников паспортов не давало им сменить место жительства и работы. Улучшений колхозники дождались лишь после смерти вождя. Им вскоре начали платить, и сразу выяснилось, что колхозы для советского государства крайне неэффективная форма сельхозпроизводства.  Выгоды для местных властей были очевидными - преобразование колхозов в совхозы. Колхоз по закону должен был обеспечивать своих членов жильем, заботиться о престарелых колхозниках, учить и кормить молодежь. И если в сталинские времена на нарушения во многих случаях смотрели сквозь пальцы, то теперь, если слабосильный колхоз не справлялся с этими обязанностями, местный бюджет вынужденно оказывал помощь. В совхозах же рабочим платили только зарплату. Все остальное было их собственным делом. А ко всему прочему многие совхозы входили в объединения республиканского подчинения. Так что в случае неурожаев проблемы убытков и продолжения выплаты зарплаты решались там же, а не на районном или областном уровне. А потому кампания развернулась в полную силу. В укрупненных хозяйствах начали ликвидировать неперспективные деревни и бросать малые и потому невыгодные для обработки и использования поля и луга. Новые рабочие совхозов, колхозные дома которых успели разрушить, как рассказывали старики, иногда даже выкапывали себе землянки. Со временем жизнь в совхозах наладилась, а вот экономическая эффективность, как и прежде, нередко хромала. А продовольственные проблемы в стране нарастали из года в год. Однако никто не вспоминал о том, что возможность подобного развития событий была ясно видна еще в 1926 году. *** 3 мая 1803 года российский император Александр I разрешил учредить в Москве Странноприимный дом (впоследствии НИИ скорой помощи им. Склифосовского).  Странноприимный дом выходит фасадом на Сухаревскую площадь: центральная часть здания увенчана бельведером, а боковые крылья образуют подкову, оформляя парадный двор. Странноприимный дом был задуман графом Николаем Петровичем Шереметевым в 1792 году, когда его возлюбленная, тогда еще крепостная актриса, Прасковья Жемчугова была жива и здорова. Он положил создать богадельню на 100 человек обоего пола и больницу на 50 человек для бесплатного лечения. Место для нее было отведено на "Черкасских огородах" близ Спасской улицы, доставшихся ему от матери Варвары Алексеевны Черкасской, рядом с богадельней на "48 его графского сиятельства престарелых служителей и дворовых людей" и церковью Преподобной Ксении, которая стояла тут с 1649 года, еще при Черкасских. Первоначальный проект был сделан московским архитектором Елизвоем Назаровым, учеником и родственником знаменитого В. Баженова. По виду замышлялась настоящая барская городская усадьба, с отстоящим от улицы главным корпусом - церковью с полукруглыми крыльями, за домом - парк и сад. Проектируя здание как Храм Милосердия, зодчий выделяет центральную часть строгим портиком со сдвоенными колоннами. Для ежегодного содержания Дома граф Н.П. Шереметев вносит в сохранную казну 500 тысяч рублей и доход с одной из своих крупнейших вотчин в Тверской губернии - села Молодой Туд. В 1803 году император Александр I своей подписью разрешил "сие строительство" графу. К тому времени уже было построено левое крыло и центральная часть. Но в 1803 году графа Н.П. Шереметева постигло горе. После родов единственного законного наследника графа Дмитрия, умирает любимая жена, графиня Прасковья, с которой он тайно обвенчался в 1801 году в церкви Симеона Столпника на Поварской улице. И граф решил создать "сей Дом" как памятник этой необычной женщине, так недолго составлявшей все счастье его жизни. Для воплощения своего замысла он привлекает талантливого зодчего Джакомо Кваренги, который вносит во внешний облик и в интерьер здания на Большой Сухаревской много существенных изменений. Портик заменяется полукруглой колоннадой. В средних частях крыльев и по торцам появляются портики. В четырех нишах устанавливают фигуры евангелистов. Украшение фасадов становится более изысканным. По проекту Кваренги было выполнено внутреннее убранство церкви и флигели во дворе. Здание построено из кирпича и оштукатурено. Колонны портиков - белокаменные. Строили здание крепостные архитекторы Шереметева П. Аргунов, Г. Дикушин, А. Миронов. Скульптуры внутри сделаны Г. Замараевым и Т. Тимофеевым. Росписи плафона и парусов в церкви, а также другая отделка ее выполнена художником Д. Скотти.  Позади дома останкинским садоводом Маннерсом разбивается обширный парк, выход в который из дома оформлен двойной колоннадой и мраморной лестницей в два спуска, изящными резными фонарями. В левом крыле помещалась богадельня на 50 мужчин в первом этаже и 50 женщин во втором. Богаделенное крыло Дома заканчивалось величественной двусветной столовой залой. В правом была бесплатная больница для бедных на 50 коек. На все строительство граф потратил 2,5 млн. рублей. До торжественного открытия, которое состоялось 28 июня 1810 года, граф не дожил.  Странноприимный дом управлялся Советом. По завещанию графа Николая Петровича его сын и его потомки должны были быть попечителями. А вот главными смотрителями всегда выбирались Советом по согласованию с главным попечителем представители не графских ветвей рода Шереметевых. Таким образом Странноприимный дом имел попечение ото всей этой славной большой семьи. Но деятельность сего Дома не ограничивалась только стенами богадельни и больницы. По завещанию графини Прасковьи ежегодно отпускались из его капиталов суммы на приданное невестам, неимущим и сиротам, на пособие на воспитание сирот и другие нужды. Более 200 тысяч человек получили такую помощь.  В период войн и революций Странноприимный дом превращался в госпиталь. В 1812 году сначала тут был французский госпиталь, а потом русский. До сих пор в музее хранится история болезни князя П.И. Багратиона. Во время Крымской войны в граф С.Д. Шереметев на свои средства формирует санитарный отряд из врачей больницы, которые на полях сражения разворачивают госпиталь на 50 коек. Позднее, в период Русско-Японской войны им был создан лазарет на благотворительной основе. К тому времени больница при Странноприимном доме давно уже называлась Шереметевской. Она постепенно превращалась в одну из лучших московских клиник. Революция стерла с фасада герб Шереметева и попыталась искоренить память о них. В июне 1918 года было ликвидировано само название Странноприимного дома. Храм был закрыт, деревянные иконостасы разобраны, сняты иконы. Часть имущества пропала, другая была передана в музеи. Забелили великолепную живопись в купольном зале церкви. В 1919 году здесь открыли Московскую городскую станцию скорой медицинской помощи, а с 1923 года тут разместился один из корпусов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.  В 2000-2006 годах проводилась реставрация Странноприимного дома. Удалось вернуть исторический облик интерьерам Столового зала и церкви Живоначальной Троицы. И теперь тут открыт медицинский музей. *** Второе воскресенье после Пасхи Православная церковь поминает жен-мироносиц.  Ближайших учениц Христа из числа женщин в православной традиции принято называть мироносицами. На третий день после смерти Спасителя его ученицы, не испугавшись приставленной к гробу стражи, отправились помазать Тело Учителя благовонным маслом – миром, по традициям того времени. У гробницы Иисуса пришедшие женщины не увидели ни римской стражи, ни заслонявшего вход тяжелого камня. Внутри пещеры мироносиц ждал пустой Гроб и ангел, сообщивший ученицам Спасителя радостную весть: Христос воскрес. Радостные женщины отправились в город, чтобы сообщить апостолам о чудесном событии. У Гроба осталась только Мария Магдалина, которой первой явился воскресший Христос. После этого и Мария отправилась в город, рассказывая всем о том, что Распятый Иисус воскрес из мертвых.  Имен всех жен-мироносиц и подробностей их жизни, социального статуса и рода занятий мы не знаем, но церковное предание сохранило память о самых ярких среди них: Имя Марии Магдалины известно далеко за пределами христианского мира. Когда Христос изгнал из женщины 7 злых духов, она в благодарность стала служить Ему верой и правдой. После Вознесения Спасителя Мария отправилась на проповедь в Италию, встретилась с римским императором и даже положила начало традиции дарить на Пасху красное яйцо. Про Марию Клеопову очень мало сведений. Известно лишь, что она приходилась Иисусу Христу родственницей. Иоанна была женой Хузы, чиновника при дворе Ирода Антипы. Благодаря занимаемой должности мужа и связям, Иоанна активно участвовала в обеспечении апостольской общины деньгами и продуктами питания. Женщина с почестями похоронила голову Иоанна Крестителя на Елеонской горе после его казни. Марфа и Мария приходились сестрами праведному Лазарю, которого Христос воскресил накануне своего Входа в Иерусалим. Согласно преданию, они вместе с братом переехали на Кипр, где помогали ему в епископском служении. О Сусанне также мало сведений. Из евангельского повествования можно сделать вывод, что женщина так же, как и Иоанна, оказывала общине материальную помощь. Сусанна была владелицей имения, которое позволяло ей помогать Христу и апостолам деньгами.  Зачем нам праздник жен-мироносиц? Праздник жен-мироносиц, как ряд других христианских торжеств, не всегда понятен современнику. Некоторые верующие называют второе воскресенье после Пасхи «православным женским днем». Но в чем же разница? Только в дате? 8 марта был утвержден как день революционерок, феминисток и бунтарок. Женщины требовали себе равных с мужчинами прав и даже больше. В нашей стране этот праздник не нес уже той смысловой нагрузки, с которой был задуман европейскими революционерками. 8 марта в России считается праздником всех женщин. День жен-мироносиц, в отличие от 8 марта, наполнен глубоким религиозным смыслом. Этот праздник воспевает высокие женские качества, такие как верность, жертвенность, желание служить ближнему, стремление следовать за Богом и своим мужчиной, и, конечно, любовь. Перед женщинами, готовыми на тихий, но нужный подвиг, каждый уважающий себя мужчина с восхищением и восторженным уважением преклонит голову. Матери, жены и сестры всегда были самоотверженными помощницами мужчин. Моральная поддержка ближних и забота о тепле и уюте домашнего очага, рутинный, никому незаметный, но важный труд в доме, титанический подвиг рождения и воспитания детей вызывают уважение, которым была пожалована Мария Магдалина, первой увидевшая Христа.  В советское время, когда огромное количество верующих мужчин, «камней», на которых стояла Русская Церковь, были убиты или репрессированы, женщины взяли на себя крест церковного служения. Матери и жены в слезных молитвах сохраняют баланс в жизнях детей и мужей, беря на себя подвиг общения с Богом. Скольким мужчинам Господь сохранил жизнь по молитвам их женщин, ночами проводящим с Псалтырью в руках у святых икон? Церковные праздники мы отмечаем, прежде всего, молитвой. В этот день, посвященный женам-мироносицам, отплатим нашим дорогим женщинам, бабушкам, мамам, женам, сестрам и подругам благодарным жестом прошений об их здравии к Богу. |

| Tina1960 Модератор раздела Germany Сообщений: 3334 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3586 | 4 мая. День собачьего счастья.  Собачьего счастья нет проще на свете:июньское утро и велик в кювете, лужайка и фрисби (лохматые уши), и полдень горячий в тенёчке под грушей, и мячик и даже соседская кошка, по лужам носиться в сентябрьский дождь, как большой поросёнок испачкаться, впрочем позволить помыть себя (брызгаясь очень), а вечером - тёплый камин и ботинок, ладони хозяина в сетках морщинок... Ведь счастье собак обитает, по слухам,в лучистых глазах настоящего друга. *** День рождения складного зонтика.  У зонтика, который уже давно стал незаменимым аксессуаром современных граждан, весьма необычная история. Считается, что изобрели это устройство в древнем Китае, но его имели право носить только очень состоятельные люди. Первые зонтики обладали большим весом (примерно от полутора килограммов), но все равно иногда модники отдавали за них целое состояние.  4 мая 1715 года в Париже создали первый складной зонтик. Компактную модель создал фабрикант Мариус, заменив шелковый материал плотной тканью. Патент на складной зонтик получил Брэд Филлипс в 1969 году. Только в 1750 году зонт начали использовать и против дождя. А первый патент на их производство получил Брэд Филлипс в 1969 году. *** 4 мая 1929, в Брюсселе родилась актриса Одри Хепберн (англ. Audrey Hepburn,Audrey Kathleen Ruston).  Ее отец – ирландец, мать – голландка, происходившая из старинного аристократического рода. Ее полное имя – Одри Кэтлин Ван Хеемстра Хепберн Растон. С детства родители учили ее, что настоящая принцесса должна быть стройной и гибкой и весить не более 46 килограммов. Самое интересное то, что Одри за всю свою жизнь не превысила этот вес. Она была высокой и легкой. Почти летящей. Когда Одри было шесть лет, отец ушел из семьи. Лишь через много лет Одри нашла его в Дублине (Dublin) и поддерживала материально до конца жизни; по ее словам, уход отца стал самым сложным моментов ее ранней жизни. Вскоре нагрянула война. И маленькая девочка узнала страх, ужас и голод военного времени. Вспоминая о войне, Одри писала: «Мы видели, как людей ставили у стенки и расстреливали, затем закрывали улицу и снова открывали… Не приуменьшайте ужаса того, что вы когда либо слышали или читали о нацистах. В действительности они ужаснее, чем вы можете себе представить». После войны семья Одри перебралась в Лондон. Мать, Элла Ван Хеемстра, смогла устроить дочь в балетный класс известного хореографа мадам Марии Рамбер. Одри мечтала стать примадонной, но при ее росте в 170 сантиметров это было исключено. В то время высоких балерин еще не было. Она стала танцевать в кордебалете в одном из клубов. В 1948 г. в 19 лет дебютировала в фильме «Голландский за семь уроков». Затем последовали другие картины: «Смех в раю» (1951 г.), «Безумство молодости (1951 г.), «Мы поедем в Монте Карло» (1951 г.), «Засекреченные люди» (1952 г.). Блистательная кинокарьера Хепберн началась с роли принцессы Анны в «Римских каникулах», снятых в 1952 г. Кинорежиссер Уильям Уайлер пригласил 23 летнюю Одри в свою новую картину и не ошибся. Благодаря Одри вот уже более полувека фильм не сходит с экранов. Несмотря на то что Одри до этого снялась в эпизодах семи картин, именно в фильме об истории любви наследницы престола и американского журналиста, которого играл обаятельный Грегори Пек, зритель впервые «открыл» для себя эту актрису. Фильм «Римские каникулы» принес молодой актрисе успех, известность, многочисленные премии, в том числе и «Оскар» за главную роль, и главное: удачно найденное амплуа инженю. Хепберн покорила публику очарованием собственной внешности, милыми жестами, удивительной пластичностью. Грегори Пек стал ее другом на всю жизнь. После кончины Хепберн Пек со слезами в голосе прочитал ее любимое стихотворение «Вечная Любовь». Следующая картина «Сабрина», снятая в 1954 г., тоже стала успешной.  Успехом стал и образ нежной, трепетной, полной внутренней чистоты Наташи Ростовой в фильме «Война и мир», снятом в 1956 г. режиссером Кингом Видора. Молодая актриса обнаружила удивительную чуткость в понимании русского классика. Ее естественность, бьющая ключом молодость, выразительность мимики и пластики буквально завораживала зрителей, настоящая Наташа Ростова.  Далее последовали другие блестящие роли: «История монахини» (1959 г.) Фреда Циннемана, «Завтрак у Тиффани» (1961 г.) – по новелле Трумена Капоте, «Шарада (1963 г.), «Как украсть миллион» (1966 г.) и т. д. Во всех лентах Одри была на уровне – и в комедии, и в детективном жанре, и в мелодраме. Но подлинного блеска она достигла в мюзиклах: в фильме «Забавная мордашка» (1956 г.), где ее партнером стал знаменитый Фред Астер, и «Моя прекрасная леди» (1964 г.) Джорджа Кьюкора. За два года до выхода на экраны фильма «Война и мир», 25 сентября 1954 года, Одри вышла замуж за актера Мела Феррера, который сыграл в этой ленте князя Андрея Болконского.  Красивый и мужественный Мел Феррер, наполовину кубинец по рождению и именно поэтому очень подвижный, взрывной, импульсивный. Он был всем понемногу – актером, танцором, писателем и позднее режиссером. Два актера в одной семье – это всегда сложно и взрывоопасно. Феррер очень тяготился положением мужа при «звездной» жене. Ревность, зависть – плохая основа для брака. Была и другая неприятность – все беременности Одри заканчивались выкидышами. Лишь в 1960 году в возрасте 30 лет она родила сына Шона. Но это событие не могло уже укрепить их брак. Он распался.  После развода вторым супругом Одри Хепберн стал известный римский врач психиатр, слывший специалистом по женским неврозам, Андреа Дотти. Молодой и красивый, он был на десять лет моложе Хепберн. Актриса не на экране, а в жизни устроила себе «римские каникулы» и с удовольствием занялась семьей. Родился сын Лука, второй ребенок Одри Хепберн. Из за участившихся террористических актов «Красных бригад» в Риме стало неспокойно жить. Одри отправила своих детей в более спокойную Швейцарию. Она предложила Андреа покинуть Рим и перебраться туда, но тот наотрез отказался. Рим – это его родной город, здесь ему хорошо, и здесь так много симпатичных пациенток, и он обязан им помочь, а они так нуждаются в его мужских услугах. Она рассталась с мужем и уехала из Италии. Обосновалась в швейцарском местечке Толошеназ: тихо, уютно, спокойно…  В кино Одри появилась снова лишь через восемь лет в фильме Р. Лестера «Робин и Мэриан» 1976 г. Но это была уже другая Одри Хепберн. Она перешла на возрастные роли. В 1979 г. снялась в фильме «Кровные узы» Теренса Янга, а в 1990 г. сыграла роль Ангела в фантастической ленте Стивена Спилберга «Всегда».  В Швейцарии Одри познакомилась со своим последним мужчиной – с Робертом Уолдерсом, с интересным человеком, вдовцом, родом из Голландии. Они говорили по голландски. Это были спокойные уравновешенные отношения двух умудренных жизнью людей. Они не вступали в брак, жили без официальных и церковных условностей. «Нет никаких причин, мешающих нашему браку, – объясняла позднее Одри, – но мы очень счастливы и без него».  С конца 80 х годов основным занятием Одри Хепберн стала работа в ЮНИСЕФ – во Всемирной организации помощи голодающим детям. Она ездила в страны третьего мира: Бангладеш, Судан, Эфиопию, Сальвадор. За пять лет Одри побывала в 124 странах мира. Посещала больницы для самых бедных, школы для сирот, приюты для бездомных. Пыталась помочь каждому нуждающемуся ребенку, делала все, чтобы оказать конкретную помощь: дать кров, накормить, снабдить учебниками и т. д. В одной из поездок – в Сомали – у нее начались сильные боли в животе. Диагноз оказался неутешительным – рак. Она прожила еще три месяца. 20 января 1993 г., на 64 м году жизни, Одри Хепберн умерла в своем поместье под Лозанной. На похороны собрались все ее любимые мужчины. |