⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

Село Александровское Воронежской губернии, Задонского уезда, Александровской волости - место исхода моих Поповых в Сибирь

|

| ← Назад Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вперед → Модератор: KarLa |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | [ Изображение на стороннем сайте: 5c69b9273377.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 432f997b187a.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 9fabb1cf6004.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 0e003f299989.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: c56d55e09ec0.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 11522168b0d2.jpg ] источник Сведения в этом источнике даны по состоянию на 1859 год |

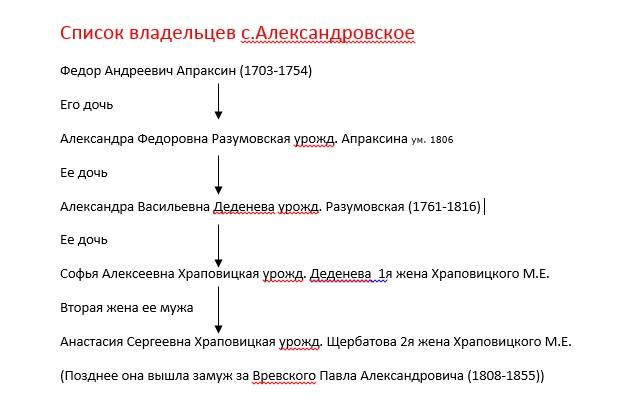

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | Информация из Энциклопедии Липецкой области Александровка с. Васильевской с/адм. Липецкого р-на. Возникло не позднее первой четверти 18в. В списке населенных мест 1859г.-село владельческое Александровское (Кленовое) с церковью, при овраге Кленовом и пруде,116 дворов,1091 житель. В 1880году - село с этим же двойным названием имело 107 дворов и 931 житель. В источниках 1859 г. указывается, что с. Кленовое выселено из с. Малый Боярак (ныне Ржавец Задонского р-на). В начале 20 века в селе проживало 1560 человек. В 19 и первой четверти 20 в. оно было центром Александровской волости Задонского уезда Воронежской губернии. По переписи 1926г. в нем насчитывалось 170 дворов и 875 жителей. На 1 января 1997г. - 33 хозяйства , 41 житель. Нынешнее название села по владелице Александре Федоровне Разумовской, дочери сподвижника Петра1 Ф.М.Апраксина. Второе название Кленовое(Клиновое) - по оврагу. В основе его названия лежит слово "Клин", означавшее в те времена лесную полосу, островной лес по берегу реки, участок болота, заросший лесом. Земельный надел, откуда начинался безымянный овраг, как бы вклинивался в другой надел, в другое угодье. Поэтому его стали называть Клиновым (Кленовым), а возникшее при овраге селение получило это же имя -Клиновое(Кленовое). В июле 1853г. в имении баронессы А.С. Вревской, куда, кроме Кленового, входили соседние селения Черниговка и Никольское (Товарное), произошло восстание крепостных крестьян - одно из крупнейших в России середины 19в. К.Огрызков. На карте Стрельбицкого 1869г. показано Кленовое [ Изображение на стороннем сайте: 5c7db08b77bf.jpg ] Карта ПГМ 1780-1790-е годы (двухверстовка) [ Изображение на стороннем сайте: 5f3bb46b00ba.jpg ] Найденные ссылки по Александровке Липецкого р-на Липецкой области Почтовые индексы России АЛКИС Интерактивная карта Липецка и Липецкой области Герб и флаг Липецкого района Есть тема на форуме Задонский уезд Воронежской губернии Эта информация оттуда: "По данным 1795 года в вотчину генерал-майорши Разумовской Александры входили населённые места: Александровка с населением 171 чел. Черниговка с населением 301 чел. Алексеевка с населением 252 чел. Васильевка с населением 380 чел. Николаевка с населением 380 чел. Село Александровка (Кленовое тож) в первой половине 19 века принадлежало генерал-адьютанту Храповицкому Матвею Евграфовичу от которого по духовному завещанию 1847 года перешло его жене Анастасии Сергеевне (по второму мужу) Вревской. После реформы 1861 года из бывших крепостных селений Вревской Анастасии Сергеевны и графа Апраксина Степана Фёдоровича была образована Александровская волость в состав которой первоначально входили село Александровка, деревня Никольская (Товарня тож), сельцо Васильевское (Муровлянка тож) и деревня Алексеевка (Вшивка тож). Среди населения Александровки были распрстранены фамили: Ананьев, Апарин, Астахов, Банников, Белявцев, бБрдачёв, Власов, Водопьянов, Гладких, Деев, Жеванцов, Машков, Мещеряков, Муровлянников, Мязин, Несынов, Окалелов, Паршин, Платонов, Поданов, Попов, Путинцев, Уваров, Чекрыгин, Четвериков, Чикин, Ходаринов, Шернуков, Шипулин, Юдин. Впоследствии село вошло в состав Казинской волости Задонского уезда." . |

Лайк (1) |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | "Очерк постепенного населения Воронежской Губернии» Архимандрита Димитрия скачать можно здесь Выписки по истории заселения Задонского уезда     |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | Цитата из 9 ревизии: "1850 год октября 17-го дня Воронежской губернии Задонского уезда села Александровское госпожи генеральши от инфантерии Анастасии Сергеевны Храповицкой о состоящих мужского и женского пола крестьянах, доставшихся ей от покойного мужа генерала-адьютанта Матвеея Евграфовича Храповицкого по духовному завещанию 1847 года Крестьяне: 80. Попов Ларион Фёдорович – 59 - Трофим – 35 2-я жена Ефросинья – 28 от 1 жены Лукьян – 13 Александра – 8 Евгения – 2 Татьяна – 1 - Андрей – 17 отдан в рекруты 1847 дочь Прасковья - 8 81. Попов Самойло Фёдорович – 55 дочь Дония – 8 - Михаил – 16 отдан в рекруты 1847 - Степан – 23 жена Агафья Моисеевна – 22 - Аким – 12 - Антин – 10 - Федот – 6 82. Попов Иван Григорьевич - - 59 умер в 1849 1. Константин – 54 жена Степанида Антоновна – 56 Евдокия – 17 - Пётр – 32 жена Наталья – 33 Алексей – 15 Татьяна – 12 Прокоп – 6 Мавра – 10 Фёдор – 3 Елена – 1 - Василий – 30 жена Олимпиада Наумовна – 30 Анастасия – 6 Дония – 1 - Иван – 18 жена Александра Дмитриевна 2. Сергей – 32 умер в 1846 - Ефим – 26 2-я жена Анна Осиповна – 23 от 1 жена Авдотья – 6 от 2 жены Марина – 1 - Герасим – 19 жена Варвара Григорьевна – 19 Марк – 1 3. Иван - 32 жена Мария Прохоровна – 36 Константин – 7 Евдокия – 12 Антон – 3 Мавра – 10 Терентий – 1 внук Михаил Михайлович - 17" ( источник ГАВО фонд И-18 опись 1 дело № 430) По данным Ревизской переписи 1850 года в селе Александровское Задонского уезда воронежской губернии госпожи генеральши Анастасии Сергеевны Храповицкой от покойного мужа генерала-адьютанта Матвея Евграфовича Храповицкого было 855 душ крестьян. Приводится список домохозяев с указанием возраста. Дворовые люди: Ананьев Иван Афанасьевич - 61 год Несынов Афанасий Никифорович - 70 лет Крестьяне: Поданов Тимофей Григорьевич - 45 Поданов Апсилий Никифорович - 52 Шипулин Евтей Константинович - 44 Шипулин Иван Давыдович - 62 Шипулин Григорий Давыдович - 57 Шипулин Данил Давыдович - 52 Шипулин Фёдор Леонтьевич - 36 Шипулин Дмитрий Иванович - 53 Шипулин Иосиф Тимофеевич - 61 Шипулин Пётр Кондратьевич - 38 Гладких Василий Зосимович - 32 Шипулин Егор Трофимович - 49 Шипулин Осип Иванович - 64 Шипулин Павел Иванович Шипулин Селивёрст Трофимович - 52 Шипулин Григорий Данилович - 76 Шипулин Пётр Григорьевич - 59 Шипулин Спиридон Фатеевич - 39 Шипулин Яков Васильевич - 22 Банников Самойло Ермолаевич - 71 Банников Денис Петрович - 47 Банников Пётр Петрович - 38 Банников Архип Семёнович - 53 Банников Абрам Авдеевич - 54 Банников Иван Михайлович - 43 Банников Алесей Афанасьевич - 48 Банников Иван Афанасьевич - 60 Шипулин Андриан Назарович - 53 Шипулин Павел Назарович - 38 Путипнцев Максим Фёдорович - 33 Шипулин Дорофей Киреевич - 57 Астахов Иван Денисович - 59 Астахов Сергей Иванович - 39 Астахов Ермолай Иванович - 36 Машков Севостьян Макарович - 44 Муровлянников Артамон Иванович - 50 Чикин Харлампий Артёмович - 67 Чекрыгин Кирил Савельевич - 66 Гладких Харитон Петрович - 75 Гладких Алексей Харитонович - 48 Четвертков Иосиф Васильевич - 52 Четвертков Андрей Иосифович - 45 Четвертков Григорий Саватееевич - 54 Четвертков Михей Александрович - 54 Четвертков Семён Михеевич - 50 Четверков Борис Иванович - 44 Бурдачёв Прохор Лазаревич - 53 Власов Яким Кузмич - 57 Власов Сидор Якимович - 40 Власов Василий Кузмич - 59 Власов Василий Васильевич - 49 Власов Яков Евдокимович - 71 Деев Ефим Федотович - 74 Деев Ларион Федотович - 53 Деев Иван Анисимович - 41 Паршин Павел Минаевич - 55 Шерокунов Никифор Иванович - 45 Шерокунов Дмитрий Иванович - 38 Апарин Наум Поликарпович - 61 Мещеряков Панкрат Фёдорович - 50 Мещеряков Фёдор Самойлович - 69 Водопьянов Увар Филиппович - 50 Платонов Михаил Тимофеевич - 61 Платонов Пётр Тимофеевич - 47 Шарабардин Максим Игнатович - 54 Юдин Иван Исаевич - 50 Белявцев Дмитрий Архипович - 50 Белявцев Семён Архипович - 48 Попов Ларион фёдорович - 59 Попов Самойло Фёдорович - 55 Попов Иван Григорьевич - 59 Мещеряков Данил Максимович - 64 Уваров Тихон Тихонович - 58 Несынов Алексей Власович - 54 Жеванцов Кузьма Степанович - 30 Шипулин Фёдор Васильевич - 52 Шипулин Агей Данилович - 48 Шипулин Михаил Александрович - 33 Шипулин Исай Григорьевич - 64 Четвертков Андрей Ефимович - 57 Окалелов Андрей Кузмич - 35 Банников Савва Абрамович - 35 Бурдачёв Василий Никифорович - 32 Ходаринов Сидор Тимофеевич - 52 Муровлянников Дмиторий Деевич -53 Мязин Михаил Матвеевич - 37 Окалелов Дмитрий Поликарпович - 47 Владельческий управляющий и бурмистр Гладких Семён Никитович руку приложил В переписи указан весь семейный состав с жёнами и детьми и их возрастом. Документ находится в Воронеже. Взято из сообщения К44 Федор Матвеевич Апраксин 1661-1728  Самым первым владельцем этих земель был Федор Матвеевич Апраксин "в 1702 году указом Петра I дубрава вместе с иными лесами, сёлами да пашнями была пожалована «ближнему стольнику и адмиралтейцу Федору Матвеевичу Апраксину за ево многую к нему, Великому Государю, верную службу». источник Родословная Апраксиных Еще ссылка Федор Матвеевич Апраксин Еще один источник монография А.Н. Комолов Азовская губерния (1709-1725 гг.) Территория и высшие администраторы http://eli-nik.narod.ru/olderfiles/1/KomolovN.A.Azov.gub.pdf В нем тоже есть сведения о деятельности Ф.М. Апраксина (см. со стр. 106) Федор Матвеевич был бездетен, поэтому все его имение перешло к его племянникам. Селом Александровским владел один из них Федор Андреевич Апраксин.  Реформа 1861 г.в Воронежской губернии 10 марта 1861 г. в Воронеже торжественно объявили об отмене крепостного права. Официально воронежские крестьяне, как и везде в стране, стали лично свободными. Фактически же положение крестьян после реформы не улучшилось, а ухудшилось. В особенно тяжелом положении оказались бывшие помещичьи крестьяне. По реформе 19 февраля 1861 г. у помещичьих крестьян Воронежской губернии отрезали в среднем 29,6 % их прежних земельных наделов. Наибольшие отрезки были у крестьян южных уездов. Так, в Бобровском уезде в пользу помещиков было отрезано 46,3 % крестьянских земель, в Валуйском - 42,1, в Бирюченском - 33,6, в Острогожском - 31,4 %. В результате помещики Воронежской губернии сохранили за собой в два с лишним раза больше земли, чем получили их бывшие крестьяне в надел. При этом у крестьян были отрезаны лучшие земли. Полученный надел крестьяне должны были выкупить по высокой цене. Пока выкуп не был уплачен, крестьяне считались временно-обязанными своего помещика и должны были по-прежнему нести повинности. Крестьянская реформа 1861 г. обманула надежды крестьян на "полную волю". Условия реформы были таковы, что неимущие крестьяне не только не смогли поправить экономическое положение своих хозяйств, но, наоборот, окончательно потеряли свою хозяйственную самостоятельность. К концу XIX в. Россия подходила, имея массу несостоятельных крестьянских хозяйств, архаичную систему землепользования, периодические неурожаи и постоянную угрозу голода в деревне. Отдавая свои наделы за бесценок помещику, многие неимущие крестьяне уходили в города и пополняли ряды рабочего класса. Другая часть крестьян поднялась на борьбу. В пореформенные годы Воронежская губерния занимала одно из первых мест среди губерний России по числу и размаху крестьянских выступлений. Наибольшую остроту приобрело народное движение в Бобровском уезде. Прибывший на побывку в Тишанку солдат Василий Чибисов объявил односельчанам, что реформа в Воронежском крае проведена неправильно, что местные помещики и чиновники обманули народ, скрыли от него настоящую правду. На самом же деле, говорил В.Чиби-сов, царь велел отдать крестьянам все земли. Слухи о "подложной воле" быстро облетели соседние села. Крестьяне Бро-дового, Старого и Нового Курлаков, Хлебородного, Новой Чиглы и Никольского, общей численностью до 10 тысяч человек, отказались выполнять повинности помещикам. Центром волнений стала Тишанка. Действия между крестьянами различных селений согласовывались. Когда слухи о волнениях крестьян дошли до воронежского губернатора Толстого, он сам лично приехал в Тишанку, чтобы успокоить восставших. Но крестьяне выгнали из села губернатора, а также генерала Мердера, приехавшего с ним. В итоге в село прибыли войска и силой подавили волнения. Наиболее активные крестьяне в каждом селении были подвергнуты порке. 11 крестьян отданы под суд. Против грабительской реформы крестьяне Воронежской губернии выступали не только в 1861 г., но и в последующие годы. Так, в феврале-апреле 1863 г. три тысячи крестьян Красной слободы и 600 крестьян ел. Подосиновки Новохоперского уезда отказались принять и обрабатывать земельный надел и платить оброк помещице Раевской. Они самовольно сменили волостного старшину и сельского старосту и стали ожидать "новой воли". Только с помощью войск местным властям удалось подавить волнения крестьян. Около 200 человек были наказаны розгами, в том числе и женщины. Аналогичные движения крестьян в 1861 - 1863 гг. наблюдались в Павловском, Острогожском, Богучарском, Би-рюченском, Задонском, Валуйском, Воронежском и других уездах Воронежской губернии. Нерешенность аграрного вопроса порождала острое социальное недовольство. Чем ближе было XX столетие, тем сильнее ощущались признаки надвигающейся политической бури. источник Манифест о крестьянах Автор: Владимир Фурсов, доктор исторических наук, профессор ВГПУ "Впечатление от «Манифеста» осталось крайне неблагоприятным. Всеобщего ликования не последовало. «10 марта, – писал поэт И.С.Никитин в письме Н.И.Второву в Санкт-Петербург, - у нас был объявлен ожидаемый так давно и с таким нетерпением высочайший манифест об освобождении крестьян. Какое впечатление произвел он на народ? Ровно никакого. Мужики поняли из него только то, что им еще остается два года ожидания». «Народ недоволен волею, он ждет больше», «крестьяне не верят, дворовые недовольны». Эти свидетельства современников из перлюстрированных Третьим отделением писем отражали психологическое настроение крестьянства. Даже в среде правящего класса вынуждены были признать «сдержанность народа». В обзоре действий Министерства внутренних дел отмечалось, что «за общей радостью почти везде последовало разочарование», которое нередко приобретало активные формы протеста. Хроникой крестьянского движения зафиксировано 69 массовых выступлений, 35 из которых были подавлены с помощью военной силы." Источник: «Коммуна», №31 (25659), 04.03.11г. 1861 г. февраля 19. Высочайше утвержденное Положеніe о выкупѣ крестьянами, вышедшими изъ крѣпостной зависимости, ихъ усадебной осѣдлости, и о содѣйствіи Правительства къ пріобрѣтенію сими крестьянами въ собственность полевыхъ угодій "1. Въ настоящемъ Положеніи ізлагаются правила: 1) о выкупѣ вѣ собственность, вышедшими изъ крѣпостной зависимости, временнообязанными крестьянами ихъ усадебной осѣдлости, отдѣльно отъ полевыхъ угодій; и 2) о содѣйствии Правительства къ пріобрѣтенію тѣми же крестьянами въ собственность, вмѣстѣ съ усадебной оседлостюі, всего, или части полеваго надѣла, предоставленнаго имъ отъ помѣщиковъ въ постоянное пользованіе за опредѣленныя повиности. 2. Крестьянамъ, вышедшимѢ изъ крѣпостной зависимости, предоставляется право выкупать въ собственность усадебную ихъ осѣдлость. 3. Пріобрѣтеніе въ собственность крестьянами, вмѣстѣ съ усадебною осѣдлостію, полевыхъ земель и угодій, отведенныхъ имъ въ постоянное пользованіе, допускается не иначе, какъ съ согласія помѣщика. 4. При пріобрѣтеніи крестьянами въ собственность, вмѣстѣ съ усадебною осѣдлостію, полеваго надѣла, оказывается, въ опредѣленныхъ въ семъ Положеніи случаяхъ, содѣйствіе отъ Правительства, посредствомъ выкупной операціи (выкупа). Содѣйствіе сіе заключается въ томъ, что правительство ссужаетъ, подъ пріобрѣтаемыя на этомъ основаніи земли, опредѣленную сумму, съ разсрочкою крестьянамъ уплаты оной на продолжительный срокъ, и само взыскиваетъ слѣдующіе съ нихъ платежи, какъ въ счетъ процентовъ по выданной суммѣ, такъ и на постепенное погашеніе долга. Означенная сумма выдается помѣщику процентными кредитными бумагами, по коимъ Правительство принимаетъ на себя уплату процентовъ и капитала. 5. Правила, въ семъ Положеніи изложенныя, не относятся до частныхъ сдѣлокъ, по которымъ крестьяне могутъ пріобрѣтать земли, безъ содѣйствія Правительства, какъ у помѣщиковъ, такъ и у другихъ лицъ, на основаніи общихъ законовъ." Читать далее здесь: Источник Еще ссылки по этой теме http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18610219polozh.php http://ru.wikisource.org/wiki/...0%94%D0%9E http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm http://www.proza.ru/2010/10/05/269 |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | Матвей Евграфович Храповицкий [ Изображение на стороннем сайте: 4d196a42e63d.jpg ] Среди смоленских дворян, в значительной степени польского происхождения и перешедших в российское подданство в 17 веке, было немало, избравших семейной профессией военную стезю под российскими знаменами. Именно к потомственным военных родам относится династия Храповицких, верой и правдой служивших России. Весьма яркая военная биография была у Матвея Евграфовича ХРАПОВИЦКОГО, родившегося в селе Доброе Краснинского уезда Смоленской губернии 9 августа 1784 г. В семилетнем возрасте он был определен в 1-й кадетский корпус. По окончании учебы зачислен пажом великого князя Константина Павловича. Сын императора Павла I, человек незаурядный, весной 1799 года присоединился к армии великого А. В. Суворова, назначенного главнокомандующим союзной армией в Италии. А что же юный паж Матвей Храповицкий? Храбрость и находчивость в стычках с противником офицера-отрока сразу и обратили на себя внимание командиров. В сражении при г. Треббии 7 июня 1799 г. он находился в пылу боя, увлекая своим примером бойцов, за что был удостоен производством 12 июля 1799 г. в чин поручика Лейб-гвардии Измайловского полка. Известные нам тяжелейшие условия Итальянского похода войск А. В. Суворова 15-летний поручик переносил стойко, участвовал “в делах против французских войск”, что стало известно великому полководцу, который счел необходимым доложить императору Павлу I. Храбрость юноши по Высочайшему повелению была отмечена награждением орденом Св. Анны III степени (в формулярном списке - “шпагой Анны III ст.”). Приобретенный военный опыт и суворовская школа положительно сказались на дальнейшем прохождении военной службы юноши: 24 сентября 1800 г. он был произведен в штабс-капитаны, а в 1803 г. - в капитаны, в том же году за отличия 19-летний герой стал полковником. Последовали бои при Аустерлице 1805 г. (орден Св. Георгия IY “класса”), в Восточной Пруссии против французов 1807 г., в которых принимал непосредственное участие М. Е. Храповицкий. За проявленную им храбрость и умелое командование в кровопролитном сражении 14 июня при Фридланде он заслужил орден Св. Владимире III степени и Прусский “За достоинство”. Боевые заслуги полковника М. Е. Храповицкого послужили поводом к назначению его 29 октября 1811 г. командиром Лейб-гвардии Измайловского полка. В марте следующего, 1812 г., он в походе с другими войсками до Вильно. С началом нашествия врага отходил к Смоленску, затем к Бородину. 26 августа в жестоком бою командир Измайловского полка находился в самой гуще сражения, был ранен в левое бедро. Его умелое руководство боем и личная отвага послужили поводом производства в генерал-майоры. После трех месяцев лечения сначала в Ярославле, а затем в Костроме он последовал к своему полку. В 1813 г. М. Е. Храповицкий вновь в сражениях: 20 апреля - при Люцене, 9 мая - при Бауцене, 16 августа - при селе Пирна, а 17 августа в ожесточенном сражении при Кульме, находясь во главе своего полка вновь получил пулевое ранение в левую ногу, но не покинул поле боя, за что последовали награды орден Св. Анны I ст. и прусские Красного орла II класса и Железный крест. До конца 1814 г. наш генерал находился на излечении в Петербурге, но в ноябре того же года прибыл к полку в Финляндию, приняв участие в сражении под Аренсом. В 1816 г. последовало производство в чин генерал-адъютанта, в 1823 г. награждение орденом Владимира II ст., несколько позже - Алмазными знаками к ордену Анны I ст. Присвоение чина генерал-лейтенанта состоялось 12 декабря 1824 .г, 21 апреля 1829 г. его грудь украсил высокий орден Св. Александра Невского, а в апреле 1841 г. за долговременную военную службу последовала награда орденом Св. Владимира Ш ст. Назначен Санкт-Петербургским военным губернатором 7 апреля 1846 (по апрель 1847). В этот период начато строительство водопровода в Московской и Литейной частях. На берегу Невы построен дом с "водокачальной машиной". Вновь создан императорский парусный яхт-клуб. Сооружено локомотивное депо Николаевской железной дороги. На Александровском заводе начали строить паровозы и первые российские вагоны к открытию железной дороги Санкт-Петербург - Москва. 15 мая 1846 основано Императорское русское археологическое общество. Основан Комитет Общества попечительного о тюрьмах. Создано общество посещения бедных просителей и открыт приют для девочек арестованных родителей. Вышли в свет альманахи "Физиология Петербурга" и "Петербургский сборник". Был членом Государственного Совета с 17 апреля 1846 и Комитета министров с 18 октября 1846. Умер Матвей Евграфович 31 марта 1847 г. на 63-м году жизни. Похоронен рядом со своей первой супругой в Сергиевом монастыре (сейчас Троице-Сергиева приморская пустынь близ Санкт-Петербурга) (14). На похоронах присутствовал император Николай I и наследник престола Александр Николаевич. Могила и надгробие храброго генерала сохранились до сих пор. Матвей Евграфович имел все российские ордена до Св. Владимира 1-й степени включительно; шведский орден Меча 1-го класса, прусский Красного Орла 2-го класса, Кульмский крест, медали в память 1812 г., за взятие Парижа и знак отличия беспорочной службы (15). В первом браке был женат на Софье Алексеевне Деденевой дочери ДЕДЕНЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ , урожденной РАЗУМОВСКОЙ (1761-1816) и ее мужа-полковника. Софья Алексеевна Деденева, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины, умерла 30 марта 1833 г. на 47-м году жизни. После смерти Софьи Алексеевны имение перешло Матвею Евграфовичу. Спустя некоторое время он женился на Анастасии Сергеевне Щербатовой. Она была одной из шести дочерей действительного тайного советника, егермейстера князя Сергей Григорьевича Щербатова (1779 – 1855) и Анны Михайловны, урожденной Хилтовой. После смерти Храповицкого имение по наследству стало принадлежать А.С.Щербатовой. Позднее она вышла замуж за генерала барона Павла Александровича Вревского (18 мая 1809 – 4 августа 1855). П.А.Вревский был одним из внебрачных детей известного вельможи екатерининского и александровского времени князя А.Б.Куракина. После смерти второго мужа Анастасия Сергеевна доживала свой век в одиночестве в доме купленном в середине 1820-х годов женой генерал-адъютанта Храповицкого на углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы. Павел Александрович бар. Вревский [ Изображение на стороннем сайте: 629a23239d55.jpg ] Первое упоминание о доме на углу набережной Кутузова и Гагаринской улицы относится к августу 1819 года, когда в газете "Санкт-Петербургские ведомости" было опубликовано объявление: "Литейной части 1 квартала, во вновь выстроенном доме купеческой дочери Таировой под №10, отдаются внаём две квартиры... Желающие нанять могут для условия явиться на Сенной, в дом Таирова, под №29". Здание имело типичный для того времени облик: три этажа, безордерный классический фасад. К середине 1820-х годов дом приобрела жена генерал-адъютанта Матвея Евграфовича Храповицкого Софья Алексеевна. В 1832 году по неизвестным причинам генерал переписал дом на набережной в своё владение. Сумма покупки составила 150 000 рублей. Это событие вряд ли было связано с плохими отношениями между супругами, так как незадолго до передачи дома Храповицкий ходатайствовал за брата жены декабриста Н. Н. Оржицкого. Анастасия Сергеевна Вревская скончалась в 1882 году и похоронена вместе со своим вторым мужем в Крыму на склоне ущелья Майрям-Даре. источники http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/N-11-html/812.htm http://cadetsfund.org/starshyy-kadet/557-hrapovickij-m-e http://nasledie.smolensk.ru/pk...mitstart=1 http://terny.ucoz.ru/blog/anas...11-11-23-2 http://walkspb.ru/zd/kutuzova22.html ХРАПОВИЦКИЙ МАТВЕЙ ЕВГРАФОВИЧ |

| KarLa Модератор раздела Барнаул-Москва Сообщений: 9703 На сайте с 2010 г. Рейтинг: 24165 | Благодаря Диме dipol31 появились у меня фото сегодняшней Александровки, за что ему моя огромнейшая благодарность. Дмитрий, спасибо Вам еще раз огромное! Публикую некоторые из них с его разрешения. [ Изображение на стороннем сайте: e044c15806ec.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: ed46c52162c3.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 683ab7f9e9df.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 279d304970ab.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 03d93b19e24e.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 5646183ca206.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: f0ce51e2dd32.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: cfd4a401ca8a.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: d2736fdd8a34.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: e76bd28f72d5.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 04d9282891a1.jpg ] [ Изображение на стороннем сайте: 84951ffd0472.jpg ] |

| ← Назад Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 * 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вперед → Модератор: KarLa |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник KarLa » География поисков » Село Александровское [тема №40799] | Вверх ⇈ |

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |