⮉

| VGD.ru | РЕГИСТРАЦИЯ | Войти | Поиск |

Старина и Былое Старина и былое в искусстве, литературе и фотографиях.

|

| ← Назад Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 102 103 104 105 106 107 Вперед → Модератор: Gul |

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Тест: хорошо ли вы знаете шедевры русской живописи? УКАЗАТЕЛЬ постраничный Восстановленные темы выделены жирным шрифтом Персоналии Актеры/Певцы / Танцовщицы/ музыканты/ композиторы Балиев Никита 42 Гранская Агриппина 54 Гартевельд В.Н. Песни каторжан 72 Зубов Николай 77 Кадмина Евлалия 19 20 Контский Антон 37 Кошиц Нина 9 Кузнецова-Бенуа М.Н. 28 Литвин Фелия 52 Пуаре Мария 2 Рубинштейн Ида 23 Сава Маруся 15 Савояров Михаил 74 Самойлова Вера 78 Самойлов Василий 78 Самойлова Надежда 78 Прозоровский Борис 71 Телешева Екатерина 28 Фельдман Яков 55 Харито Николай 53 Шевченко Ф.В. 52 Щепкин М.С. 39 Эрдели Ксения 52 Коллекционеры/ Меценаты/Издатели Боткин М.П. 42 Бурылин Д.Г. 59 Дягилев С.П. 27 Кокорев В.А. 63 Лихачев Н.П. 4 40 Найдёнов Н. А. 70 Плюшкин Ф.М. 38 Ровинский Д.И. 12 Рябушинский Н.П. 14 Солдатенков К.Т. 43 Сытин И.Д. 71 Тарасов Н.Л. 42 Шабельская Н.Л. 47 Щукин С.И. 41 Писатели/ поэты А. Аммосов 77 Бунина Анна 42 Вельтман А.Ф. 29 31 Веневитинов Дм 43 Жадовская Юлия 44 А.Е. Котомкин 82 Кудашева Р. 8 Лохвицкая Мирра 74 Савин Иван 89 Соловьев С. М. 32 Поликсена Соловьева 53 Тур Евгения 44 Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева) 22 Щепкина-Куперник Т.Л 39 Фотографы Бергамаско К. 19 Боткина А.П. 71 Булла К. 3 4 6 12 Вишняков Е.П. 10 Дмитриев М. 3 Иохансон Роберт 26 Карелин А.О. 17 Каррик В. 2 Настюков М.П. 51 Н. Орлов. Типы населения Пензенской губернии. 1862 64 Прокудин- Горский С.М. 4 Сигсон А.А. 11 Сокорнов В. 3 Чарушин Н. А. 19 Шумов Петр 49 Художники Бабаев Полидор 54 Бакалович С.В. 26 Бакст Леон (Лев) 46 Балунин М.А. 72 Башкирцева Мария 18 71 Беггров А. 27 Бём Елизавета 47 Бенуа А-р 2 3 10 Билибин И.Я. 26 Бобров В.А. 48 Бороздна- Стромилова Любовь (1813-1894) 54 Богатов Н.А. 2 63 Боголюбов А.П. 27 Бодаревский Н.К. 45 46 Бунин Н.Н. 23 Буров Ф. 38 Волков Ефим 39 Гампельн К 29 Гау Владимир 77 Гермашев (Бубело) М.М. 53 Горбатов К. 36 Головин Александр 77 Григорьев Борис 27 Грузинский П.Н. 53 Гун К.Ф. 49 Делла-Вос- Кардовская О. 31 Дмитриев-Оренбургский Н.Д. 29 Дрождин П. 1 Жуковский В.А. (поэт) 50 Жуковский П.В. (сын поэта) 51 Жуковский Станислав 1 Журавлев Гр. 37 Журавлев Ф. 29 Захаров-Чеченец 28 Зворыкин Б В. 2 65 Зощенко М.И. 54 Иванов Всеволод 20 Иванов Сергей 35 Игнатьев М.И. 7 Кадулин Вл.Ф. 66 Каменев Лев 43 Каразин Н.Н. 50 Киселев А.А. 76 Кондратенко Г. 39 Корзухин А. 7 Котарбинский В.А. 63 Коцебу А.Е. 73 [b]Кустодиев Б. 49 50 Агнесса Эдуардовна Линдеман. 73 Лагорио Лев 80 Ладюрнер А.И. 48 Легашов А. М. 54 Лемох К.В. 65 Лодыгин С.П. 4 10 Макаров И.К. 9 Мартынов А.Е. 27 Мещерский А. 39 Милорадович С. 52 Муравьев В.Л. 28 Нарбут Г. 71 Неврев Н. 73---74 Нефф. Т.А. 34 Никитин И .И. 27 Ольшанский Б. 20 Опиц Г.Э. 12 Орловский А С. 25 Орловский В.Д. 49 Патерсен Б. 27 Попов А.А. 50 Плюшар Е.А. 78 Похитонов И. 38 Пукирев В.В. 33 Ремизова(Васильева) Анна (псевдоним Мисс) 78 Репин И. Е. 55 Романова О.А. 27 Самокиш-Судковская Е.П. 15 73 Сапунов Н. 63 Сварог В.С. 57 58 Сведомские бр. П.А.и А.А. 26 Сверчков Вл. Дм. 54 Сверчков Н.Е. 46 Семирадский Г. 35 Серяков Л.А. 46 Солнцев Ф. Г. 24 Соломаткин Л.И. 40 Соломко Сергей 2 64 Соколов П.Ф. 33/ Соколовы бр. 36 Стойлов Константин ( Адольф Баумгартен) 46 Судковский Р. 45 Сухово-Кобылина С В 45 Табурин В.А. 1 26 Теплов Григорий 1 Теребенев Иван 43 Тропинин В.А. 59 Тыранов А. 44 Фелицин Р.И. 12 Френц Р.Ф. 12 Шарлемань А.И. 47 Шарлемань.И. И. 48 Шишкин И.И. 48 Штембер(г) В.К. 47 Ухтомский К. 7 Харламов А.А. 52 Хруцкий И.Ф. 20 Худяков В. К. 5 Чернецовы бр. 29 Честняков Ефим 19 Шмерлинг Оскар 77 Щедровский И.С. 71 Эндаурова Любовь 47 Юнкер-Крамская С.И. 33 Якунчикова Мария 33 Фотоальбомы / альбомы литографий Александро-Невская лавра, 1874 32 Боровичская обл. выставка, 1894 29 Виды Валаамского монастыря 68 Россия 1896 г на фотографиях Франтишека Кратки 73 Виды Симонова монастыря. 1893 76 Виды церквей Эстляндской губернии 72 Императорская охота во владениях Ловичского княжества 72 Историческое описание одежды и вооружения русского войска (Висковатый) 25 История Кавалергардского полка 23 Виды Забайкалья . Чарушин Н. А. 19 Виды Смоленска и Бородинского поля. М.П. Настюков 51 Война 1812 года 40 Воспоминания о Санкт-Петербурге Коллекция литографий...1825 26 Живописный Карамзин, или Русская история в картинах 28 Историко-худ. выст. русского портрета, 1905 27 Иерусалим пасхальный 1890-е—1900 16 Киевский Владимирский собор, 1896 23 Костюмный бал в ЗД, 1903 30 31 Виды Св.-Троиц. Серг. Лавры, 1880-е 29 Образцы старинного народного узорного шитья и кружев из коллекции К.Д. Далматова 21 Одежды русского духовенства (Ф. Г. Солнцев) 24 Олонецкая губерния. 1888---1890 74 Описание Нового Имп. Дворца в Кремле Моск. 1854 (А.Ф. Вельтман) 29 Петергоф 10 Портреты женщин, отличившихся в Крымской войне 31 Ремесленная выставка, 1885 27 Севастополь, 1855-1856 34 Снос памятника Александра III 23 Фотопортреты русских художников. Иохансон Роберт 26 Фотографии Храма во имя ХС 22 XVI Всероссийская пром. и худ. выставка Н Н,1896 24 Журналы Будильник 15 Всемирная иллюстрация 10 11 84---86 Зеленая палочка 27 Золотое Руно 12 Мир искусства 27 Нива 14 Русский художественный листок 23 Стрекоза 14 Хозяйка 11 Хороший тон 10 Темы Авантюрист-утопист Иван Треволгин 48 Академический стиль в иконописи 43 Академик гравюры на дереве Лаврентий Авксентьевич Серяков 46 Академик живописи Адольф Иосифович Шарлемань 47 Академик портретной живописи и аквафортист В.А. Бобров 48 Акварельные пятницы. Академик архитектуры Иосиф Иосифович Шарлемань 48 Алексей Тыранов. Романтизм и трагизм жизни 44 Ангел доброты. Юлия Кустодиева 50 Азбука с иллюстрациями Бенуа 2 Азбука Мира искусства 30 Алымова Глафира. Мадам Ржевская 50 Алфавитный список святых 74 с указанием времени памяти и значения имен Апокалиптические образы 36 Афиши 1890-1910 26 Балиев Н. и театр Летучая мышь 42 Бери свой быстрый карандаш, Рисуй, Орловский, ночь и сечу! ... 25 Билибинский стиль 26 Николай Корнилиевич Бодаревский. Популярность и нелюбовь передвижников 45 46 Борис Григорьев--- художник линии 27 Бочкарева Мария и женский батальон смерти 25 Бригадный генерал армии США Джон Турчин 61 Былое и настоящее Ивана Силыча Горюшкина -Сорокопудова (1873 — 1954) 73 Бытовая (жанровая) живопись Фирса Журавлева 29 Бытописатель, сатирик художник-график Петр Шмельков (1819-1890) 73 В.М. Васнецов. Поэма семи сказок 88 Ведическая Русь художника Всеволода Иванова 20 Венгерский художник Михай Зичи на службе российских императоров 73 Виктор Карлович Штембер(г). Пленник красоты 47 Вербное воскресенье 16 Военный инженер, полковник, художник Николай Зацепин (1818--1855) 74 Военный лубок Первой мировой войны 72 Война 1812 года. Служил России. Павел Иванович Энгельгардт 48 «…Вот Пушкин. Вот какой он» 71 Вот наши! Игнатий Степанович Щедровский (1815-1870) 71 Гагарина П.Ю. 51 Где болтались? Художник Лемох 65 Где этот вальс, старинный, томный... Николай Листов и Александра Медведева 30 Герой своего времени князь Григорий Гагарин 72 Головные уборы 17 века 2 Граф Тулуз- де Лотрек, или Отставной корнет Савин 46 Два портрета. Любовь Бороздна- Стромилова (1813-1894) 52 Дело об убийстве Симон Диманш (Сухово- Кобылин) 24 Достойнейшие из пейзажистов. Братья Ендогуровы 75 Её называли роковой. Демидова-Карамзина Аврора 30 Елизавета Дьяконова и ее дневники 65 Жанетта Антоновна Грудзинская ( княгиня Лович) 46 Жанрист Михаил Абрамович Балунин (1875--1939?) 72 Живописец граф Муравьев 27 Живописец великая княгиня Ольга Александровна Романова (1882 – 1960) 27 Живописец Кириак Константинович Костанди (1852-1921) 91 Живописец Михаил Осипович Микешин (1835---1896) 91 Живые картины 2 Жизнелюбивые пейзажи Александра Киселева 76 Жил-был художник один. Импрессионист Михаил Демьянов (1873 - 1913) 61 Живя исключительно сердцем. Юлия Жадовская 44 Завораживающая красота пейзажей Арсения Мещерского 39 Загадка С. Иванова 35 Знаменитые коллекционеры. Известный гражданин Плюшкин 38 Елена Молоховец 40 Императорская Академия художеств 75 Иконы на жести 40 Иннокентий Жуков--скульптор-философ 3 Интерьер в русской живописи 8 Интерьер на фотографиях 8 Иппический художник Николай Егорович Сверчков 43 Исторический живописец Григорий Седов (1836—1884 ) 88 Календари 9 Капитан Мациевич 2 Караван Бориса Прозоровского 71 Киоск по продаже открыток 5 “Козьма Медичи” – купец-меценат Козьма Терентьевич Солдатёнков 43 Константин Стойлов--- Адольф Баумгартен . Тройки и казаки 46 Константин Горбатов -- удивительно русский художник 36 Кноринг-Нарышкина-Дюма Надежда 25 Кокошники 1 Коллекционер-фабрикант Д. Г. Бурылин 59 Кондитерская Трамбле 8 'Корифей русского пейзажа " Владимир Донатович Орловский 49 Крестьянский быт в гравюрах 8 Левицкий Дм. Портрет Алымовой 50 Ледяной дом и проф Крафт 40 Лубок-- песни. романсы 23 Лубочный альбом Сытина 71 Маргарита Тучкова --- вещий сон и три имени ее 43 Мария Башкирцева. Короткая удивительная жизнь 18 71 Мария Бочкарева и женский батальон смерти 24 Масленица 12 53 Мастер русской батальной марины Алексей Петрович Боголюбов 27 Мастер света и снега Иван Шультце 77 "Министр коммерции", "дикобраз" и великий коллекционер. С И. Щукин 41 Мир образов Александра Головина 77 Мисс. Галантный XVIII век 78 Михай Зичи. Охотничья колода карт 92 Мой Пушкин 23 "Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить!" Романс "Ямщик, не гони лошадей" 55 Николай Харито. Отцвели уж давно хризантемы в саду... 53 Н.И. Евреинов. История телесных наказаний 5 Николай Неврев и исторический жанр 74 Неповторимые образы Георгия Нарбута 71 Новаторско- историческая живопись Сергея Иванова 35 Нравоучительные классные стенные картины Алексея Бельского 57 Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет. Леонид Иванович Соломаткин 40 Ню и соцреализм. Художник Тихов 61 Обманки 1 4 5 Ольга Жеребцова --- жить своею жизнью 47 Оскар Шмерлинг . Старый Тбилиси 77 Офортист Иван Иванович Шишкин 48 От павших твердынь Порт-Артура. Т.Л. Щепкина-Куперник 39 Открытое письмо. Ф Берштрам 50 Пасха в русской живописи 16 Пейзаж цветов и растений. Ольга Лагода-Шишкина 74 Пейзажист Борис Васильевич Бессонов (1862 --1934, Париж) 83 Первая мировая война. Плакаты Российской империи 71 Первые иллюстрации Евгения Онегина 22 Первый собиратель каторжанского фольклора. В.Н. Гартевельд 72 Портретист Карл Мазер в России 61 Портретистка русской знати Кристина Робертсон 62 Поэзия марин и пейзажей Льва Лагорио 80 Поэт Белой мечты Иван Савин (1899--1927) 89 Правдивая живопись Петра Ефимовича Заболотс(ц)кого 61 Прасковья Юрьевна Гагарина---прелестница и воздухоплавательница 50 Прекрасная эпоха и ее звезды. Ида Рубинштейн 23 Проницательный жанрист Константин Трутовский 84 Под псевдонимом ALLEGRO. Поликсена Соловьева 53 Портрет-аллегория.Варнек. Портрет А.С. Строганова 30 Потемкинские амазонки 44 Поэма о море. Руфин Судковский 45 Поэт русской осени и туманов. Ефим Волков 39 Рекламные карточки международной Compagnie Liebig (производство продуктов питания) Серия "Эпизоды истории России", 1913 год 73 Ресторан Крынкина 8 Рота дворцовых гренадеров 5 Российская империя нач. ХХ в. в иллюстрациях французского художника -путешественника Frederic de Haenen 63 Русский камерный портрет. Владимир Гау 77 Русский рекламный плакат начала XX века 26 Русская художественная афиша нач. ХХ в. 53 Ровинский Д.А. и русский лубок 12 13 Русский парижанин Петр Шумов 49 Русский рекламный плакат нач. ХХ в. 27 Русский силуэт 6 Русские былинные богатыри. Гравюры (А.П. Рябушкин) 34 Русские типы. Х.Г. Гейслер 6 Русские художники десюдепорта 57 "Русские итальянцы" художники братья Сведомские --- "Навсегда покоренные Римом" 26 Русское застолье 7 Саломея Андроникова 44 Сб-к задач противоалкогольного содержания 13 Святочное гадание на петухах 8 Сергей Михайлович Соловьев--- поэт-символист, богослов... Трагический путь 32 ...сегодня вечером, как и всегда, Михаил Савояров — в своём репертуаре... 74 Снос памятника Александру III 24 Солдат и гусляр--складатель Александр Котомкин 82 Стенька Разин. От песни к фильму 26 Страницы русской церковной истории в живописи. С. Милорадович 52 Страницы русской церковной истории в живописи. Раскол 52 Татьянин День 34 Солдат и гусляр--складатель Александр Котомкин 82 «Sourd-muet». Живописец-портретист, гравёр и литограф Карл Гампельн 29 Владимир Амосович Табурин (1870 — 1954)-- художник, журналист, писатель 26 Талантливейший из русских карикатуристов. Николай Степанов 55 56 Типы русских повозок 24 Трагическая судьба первого русского портретиста Ивана Никитина 27 Трагически-романтическая судьба Дмитрия Веневитинова 43 Три Гитариста Василия Тропинина 59 Три сестры Сухово-Кобылины 43 ]Писательница Евгения Тур Душенька. Евдокия Васильевна Первая женщина-художник Софья Васильевна Туркестанова Варвара 45 Турчанка Елена Дмитриевна Щепкина 39 Тучкова Маргарита 46 47 Стефан Владиславович Бакалович---- Увлеченный красотой Античности 26 Фигурные стихи---каллиграммы 19 Фотограф Александра Павловна Боткина 71 Сергей Николаевич Худеков (1837–1928) --- историк балета и создатель Сочинского дендрария 63 У забытых могил пробивалась трава. Михаил и Сергей Соловьевы 32 Умей страдать. Поэт Мирра Лохвицкая 74 Художник Бодаревский. Портретная галерея Большого зала Московской консерватории 46 Художник Иван Владимиров (1869 – 1947). Правдивый рассказ о том, что было 66 Художник Земли Русской Юлий Клевер 82 Художник Сварог и метод соцреализма 57 58 Художник-карикатурист Владимир Кадулин 66 Художник моря Александр Беггров 27 Художник, прославлявший баталии России, --- Александр Коцебу 73 Художник--символист Николай Сапунов (1880-1912) 63 Художник Петр Петрович Заболотский 61 Художник В. Россинский. Календарь Москвички. 1914 69 Художник-реалист Иван Андреевич Пелевин (1840-1917) 88 Художник перспективной живописи Василий Семёнович Садовников (1800-1879) 89 Чародей-художник Иван Похитонов (1850–1923) 38 Что затуманилась, зоренька ясная. А.Ф. Вельтман 30 Шарманка в живописи и поэзии 5 Элегия, ставшая народной песней. Александр Николаевич Аммосов (1823-1866) 77 Я помню вальса звук прелестный 30 Я пришел, чтобы дать вам сказку, или Крестьянская утопия Ефима Честнякова 19 История одной картины/ одного портрета В.Э. Борисов-Мусатов. Реквием 66 К. Брюллов. Смерть Инессы де-Кастро 56 А.Г. Венецианов. Портрет П.В. Хавского 75 И.П. Келер-Вилианди.Парадный портрет канцлера и министра иностранных дел России князя А.М.Горчакова 60 Б. Кустодиев. Красавица 51 Б.Кустодиев. Портрет Татьяны Чижовой 59 Гр. Лапченко. Сусанна, застигнутая старцами 77 Гр. Мясоедов. Сам с собой, или Игра в шахматы. Портрет А.Д. Петрова. 1907 63[/b А. Наумов. Белинский перед смертью 66 И. Репин. Парижское кафе 52 И. Репин. Портрет народного сказителя В.П. Щеголенка 57 И.Репин. Портрет Н.А. Мудрогеля в позе П.М. Третьякова в залах галереи 57 И. Репин.Портрет художника В.С.Сварога 57[/b И. Репин. Сергей Городецкий с женой 80 И. Репин. Смерть Федора Чижова 55 И. Репин .Собрание славянских композиторов 56 И. Фирсов. Юный живописец 57 В. Якоби. Инаугурация Академии художеств 7 июля 1765 года (1889) 74 История двух портретов |картин Ф. К. Винтерхальтер. Портреты Варвары Дмитриевны Римской- Корсаковой 61 К. Сомов. А. Головин. Портреты Евфимии Павловны Носовой 68 История одного сюжета Н.М. Алексеев. Похищение купеческой жены Груни Егором Башлыком, ставшим атаманом разбойников 73 Полидор Бабаев. Подвиг гренадера Леонтия Коренного 54 А.П. Боголюбов. Дело лейтенанта Скрыдлова 66 Наркиз Бунин. Смерть генерала Келлера во время боя на Янзелинском перевале 65 Антон Иванов-Голубой. Барка братьев Чернецовых на Волге в Костромской губернии 72 Яков Капков. Святитель Алексий исцеляет ханшу Тайдулу 73 К. В. Круговихин «Крушение корабля „Ингерманланд“ 30 августа 1842 года у берегов Норвегии» 72 Н. Матвеев. Король Прусский Фридрих Вильгельм III с сыновьями благодарит Москву за спасение его государства 72 Гр. Мясоедов. Дедушка русского флота (Франц Тиммерман показывает Петру ботик) 74 Н. Неврев. Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова перед пострижением 73 Н. Неврев. Умерщвление шута князя Осипа Гвоздева в 1570 году 74 В.Поленов. Главная квартира командующего Рущукским отрядом в Брестовце. 1877 82 И. Репин. Король Альберт I во время взрыва плотины 56 В. Россинский. Катание в Вербное воскресенье на Красной площади (1910-е) 69 Вас. Худяков. Казанская царица Сююмбике, покидающая Казань 65 В.С. Смирнов. Св. благоверный князь Михаил Черниговский в Орде перед ханской ставкой Батыя 69 Петр Шамшин. Петр Великий спасает утопающих на Лахте. 1844 73 Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин на дворе губернаторского дома в Москве 91 О судьбе человека с портрета И. Крамской. Портрет Анатолия Крамского, сына. 1882 61 И. Крамской. Портреты С. Юнкер-Крамской. София Ивановна Юнкер-Крамская и ее трагическая судьба 32 И. Н. Крамской. Портрет А.С. Суворина. 1881 79 Филипп Малявин. Портрет балерины Александры Балашовой (1924) 71 Филипп Малявин. Лисичка. Портрет Александры Хохловой в детстве 71 Н. Фешин. Портрет Вари Адоратской. 1914 61 Репин, Серов, Серебрякова. Портреты Софьи Михайловны Драгомировой 62 З. Серебрякова. Портрет балерины Лидии Ивановой 90 В. Серов. Портрет А. В. Касьянова 66 В. Серов. Портрет М. Н. Акимовой 71 И. Репин. Дама в красном. Портрет В. И. Икскуль фон Гильденбанд 72 И. Репин. Портрет сына. Несчастный сын гениального отца. Юрий Ильич Репин 69 Е. Плюшар. Портрет В. В. Самойловой."Алмаз и жемчуг русской сцены " 78 Три портрета 67 В.И. Суриков. Портрет А.П. Юргенсон А.П. Юргенсон. Портрет Художника В.И. Сурикова А.П. Юргенсон. Портрет П.И. Юргенсона К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин. Актер Василий Самойлов 78 Три женских портрета---Е. Жуковская, М. Протасова, Н. Минкина 83 Забытые имена Владимир Федорович Аммон (1826 - 1879) 79 Адриан Маркович Волков (1827-1873) 76 Евдоким Игнатьевич Волошинов (1823--1913) 73 Антон Иванович Иванов-Голубой (1818 — 1863) 72 Воспевший красоту Кавказских гор. Художник Илья Занковский (1832-1919) 78 Яков Фёдорович Капков (1816—1854) 73 Василий Иванович Навозов (1862-1919) 66 Василий Сергеевич Смирнов (1858—1890) 69 Жанрист Аким Егорович Карнеев (1833-1896) 85 Живописец Александр Бейдеман (1826--- 1869) 74 "Запоздалый венециановец". Александр Иванович Морозов (1835 — 1904) 83 Мастер картин-новелл художник Михаил Петрович Клодт 74 Московские виды Карла Петровича Бодри 79 Пейзажист Михаил Андреевич Беркос (1861 – 1919) 73 Пейзажист Михаил Эрасси (1823 – 1898) 83 Пейзажист Василий Переплетчиков (1863---1918) 90 'Поэтизация" или официоз ''ремешковой службы"? Академик живописи Адольф Игнатьевич Ладюрнер 46 Художник -портретист Евгений Александрович Плюшар 78 Художник Михаил Скотти 78 Русский лес Семена Федорова 74 Самобытный художник Алексей Иванович Транковский (?---1914?) 74 Сибирский Хогарт*. Иван Калганов (1834-- 1882) 73 Суета сует. Живописец-библеист Исаак Аскназий (1856—1902) 74 Арсений Николаевич Шурыгин (1841--1873) 76 Александр Никанорович Новоскольцев (1853-1919) 88 Иван Лаврентьевич Горохов (1863—1934) 91 Трагедия художника Михаила Тиханова (1789 —1862) 91 Александр Дорогов. "Он мог быть соперником Айвазовскому" 91 Василий Егорович Раев (1808-1871) 92 К истории одной мемориальной скульптуры Надгробие Елисаветы Кульман. Скульптор Александр Трискорни 80 Надгробие композитора Н. А. Римского-Корсакова. Художник Н.К. Рерих, скульптор И. Андреолетти 70 Надгробие мецената Н. Л. Тарасова (1882--1910). Скульптор Н.А. Андреев 42 Надгробие художника В.Э. Борисова-Мусатова " Спящий мальчик ". Скульптор А. Т. Матвеев 66 Надгробие певца Леонида Собинова "Лебедь". Скульптор В. И. Мухина 67 Памяти Н. Ф. Юсупова. Скульптор С.Г. Барт. Гений Смерти (Скорбь) 69 Прекрасная Елена Веры Лядовой 84 Открытки И. Г Габрилович 36 Капитан Мациевич 3 Киоск по продаже открыток 5 Открытка, посвященная памяти Льва Толстого, с автографом писателя 3 Пасхальные открытки 17 Первая мировая война Российская граница 5 Российские почтовые карточки Первой мировой--- Великой войны 72 Русский Бердслей. С Лодыгин 4 Открытки А.К. Красовского для издательства «Рассвет» (Киев) 1915 83 Русский стиль в открытках Лебедева--Анохина Е.П. 2 Зворыкин Б.В. 2 52 Лавров А. 2 73 Табурин В.А. 1 Русский стиль Сергея Ягужинского (1862 — 1947 ) 89 Старые новогодние и рождественские открытки 8 33 73 Эскадра воздушных кораблей 6 Из нашего былого, недавнего... Жил-был художник один. Вася--Русский Сувенир... 75 Николай Акимов. Портреты. Афиши и ..... 83 XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 г. Павильон К. Маковского. Картина Козьма Минин 70 Павильон Ф. Рубо. Панорама Последний штурм Кавказа 70 Павильон С.П. фон Дервиза 70Иллюстрированный торгово-промышленный адресный альбом г. Москвы 1911-1912 Иллюстрированный торгово-промышленный адресный альбом г. Москвы 1911-1912 85 Читая старые харбинские газеты Памяти балерины Лидии Ивановой… https://forum.vgd.ru/post/614/31748/p2473133.htm#pp2473133 Хор Кибальчича https://forum.vgd.ru/post/614/31748/p2883827.htm#pp2883827 Конферансье Мария Марадудина https://forum.vgd.ru/post/614/31748/p2889132.htm#pp2889132 Журнал Шут Художественный журнал с карикатурами. Московский Листок Большая политическая внепартийная газета Журнал Лукоморье Журнал Старина и усадьба |

Лайк (2) |

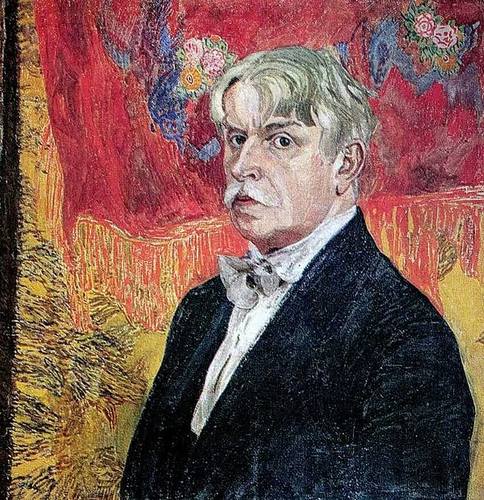

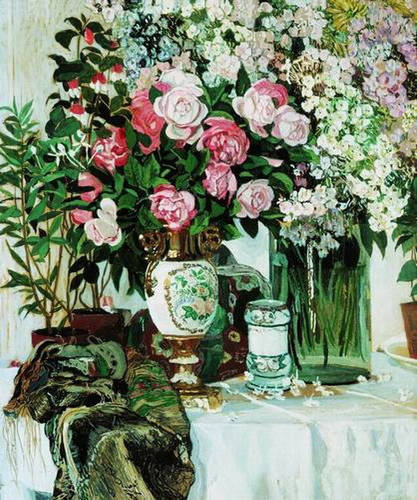

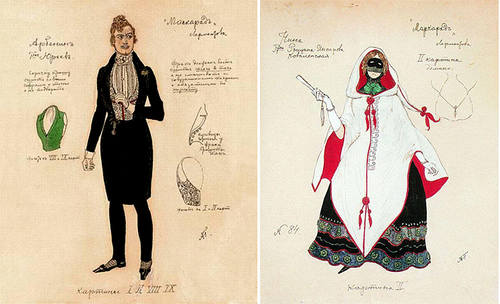

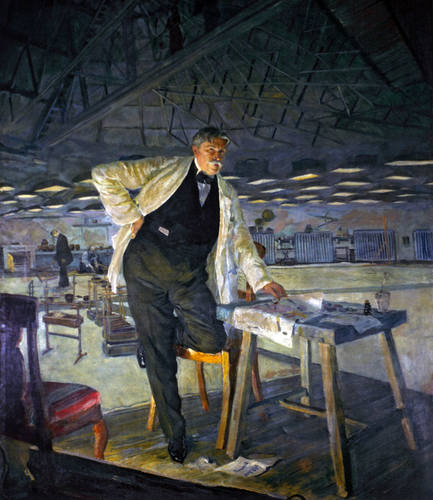

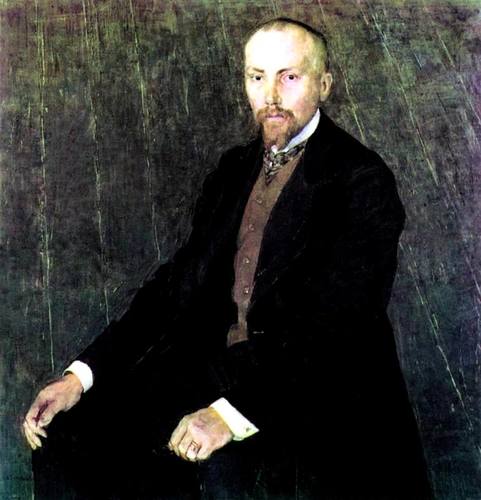

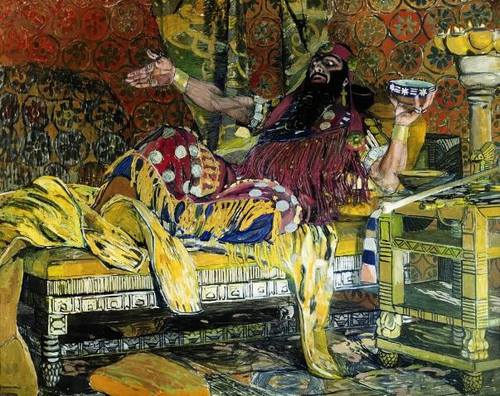

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Мир образов Александра Головина Автопортреты   Мир образов художника, сценографа Александра Яковлевича Головина (1863-- 1930)- это символизм и модерн эпохи Серебряного века Он писал картины, оформлял спектакли, работал в сферах декоративно-прикладного искусства, книжной и журнальной графики. Его живописные работы современники называли музыкой для глаз Его картины, очень своеобразные по композиции, насыщены выразительными линиями и ажурным рисунком, контрастными цветами Цветы и фарфор Розы и фарфор. Девочка и фарфор    Сын священнослужителя, Александр Головин получил прекрасное образование. Н. И. Железнов, выдающийся русский ботаник и агроном, первым заметил талант будущего художника. С помощью академических профессоров, мальчик был определен в самые престижные учебные заведения Москвы. Он обучался в Катковском лицее, а после смерти отца, в 1878 он перевелся в Поливановскую гимназию. В знаменитой Поливановской гимназии, из стен которой вышли поэты Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, он проникся культивируемым в ней духом Шекспира и любовью к театру. Изобразительное искусство будущий художник изучал в и Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Формированию творческих взглядов художника в немалой степени способствовала дружба с Коровиным и Врубелем, другими молодыми художниками. Сильнейшее влияние на него оказали поездка в Париж и знакомство с новейшей французской живописью Он .посещал Академию Коларосси и школу-студию Витти в Париже. Благодаря дальнейшим поездкам в Европу он глубоко проникся духом европейского искусства. Александр Головин был членом Абрамцевского кружка и активным членом Мира искусства Навыки, полученные в керамико-художественной гончарной мастерской "Абрамцево",он воплотил в предметах, показывающих, что декоративность стала важнейшей составляющей образного строя его произведений, а орнаменты – любимым пластическим мотивом. Братина Курица  По приглашению управляющего Московской конторой Императорских театров Теляковского В.А. c 1900 стал писать декорации к спектаклям Императорских театров, сначала в Москве, затем в Петербурге В 1902 мастер переехал в Петербург и возглавил художественные мастерские Императорских театров. С тех пор его творчество неразрывно связано с историей театра, а сам Головин приобрел славу одного из главных реформаторов сцены. Головин внедрил практику оформления постановки целиком одним художником для достижения образного и стилевого единства. Он не только создавал эскизы, но по большей части сам расписывал декорационные холсты, ткани для костюмов, лепил бутафорию. По решению Головина костюмы стали шить не из дорогих тканей, а из холста, за счет ручной росписи и аппликаций добиваясь имитации ценных материалов. Для выполнения этих работ Головин организовал при Мариинском театре костюмерную и красильную мастерские Б.В. Асафьев писал в своей книге, размышляя о путях развития русского искусства: «Головин, головинское в оперно-балетном театре давно уже <...> сделалось синонимом безупречного вкуса, элегантности, мастерства и щедрости художественного воображения. Ум Головина был в полной мере умом, прирожденным театру, зрелищности, театральности, человеку на подмостках» Эскизы костюмов Арбенина и Нины к драме М.Лермонтова "Маскарад". Сцена бала   Автопортрет в декорационных мастерских Мариинского театра  1900-е - 1910-е - время расцвета таланта Головина-портретиста, автора значительного числа портретов русских интеллектуалов--- поэтов, художников, артистов, Портреты В.Э. Мейерхольда, поэта М. Кузмина, певицы В. И. Кузы, Н.К. Рериха, певицы М. Кузнецовой-Бенуа     Портреты Ф. Шаляпина в роли Бориса Годунова, Фарлафа и Олоферна     Женщина в шляпе. Испанка с гитарой. Маркиза. Испанка в красной шали        В 1928 художник был удостоен звания «Народный артист РСФСР» Пожарская М.Н. Александр Головин. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник 1990. |

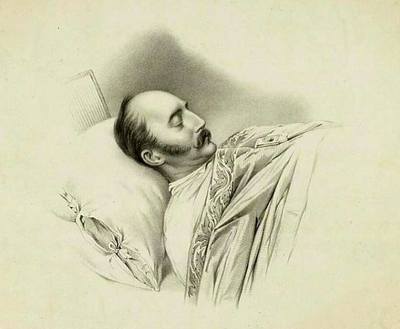

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Русский камерный портрет. Владимир Гау Владимир Гау — портретный летописец 1840–1850-х годов В.И.Гау. Автопортрет. 1855  Владимир Иванович Гау родился в 1816 в Ревеле. Его отец , не получив специального художественного образования, снискал известность как ландшафтный художник и декоратор Старший брат Эдуард Петрович (Иванович) Гау (1807–1877) известен как талантливый художник-перспективист. Он автор многочисленных акварелей с изображениями интерьеров дворцов Петербурга и пригородов, Большого Кремлевского дворца в Москве Еще в детстве Владимир «обнаруживал склонность к рисованию лиц и человеческих фигур» В очень молодом возрасте Владимир стал получать многочисленные заказы на исполнение портретов Как-то ему представился счастливый случай написать «чрезвычайно удачный портрет» известного мореплавателя графа Ф.П.Литке, в то время воспитателя вел.князя Константина Николаевича, и портреты дочерей императора Николая I — Марии, Ольги и Александры, прибывших на военном корабле «Ижора» в Ревель на морские купания. Портреты великих княжон так понравились императрице Александре Федоровне, что она взяла юношу под свое покровительство. В 1832 Гау был вызван в Петербург и зачислен вольноприходящим учеником в Императорскую Академию художеств «на счет своей высокой покровительницы» В 1836 Гау окончил Академию художеств с большой серебряной медалью и званием неклассного художника акварельной живописи В 1840 он стал придворным художником, в 1842 получил звание «назначенного», а в 1849 — академика акварельной портретной живописи. Он писал многочисленные заказные портреты царской семьи и русской знати, исполненные в основном поколенно или в полный рост в интерьере или на фоне пейзажа. Виртуозное владение акварельной техникой, выверенность композиции, рисунка, формы, способность улавливать характерные особенности лица, передавая почти фотографическое сходство, в сочетании с умением тонко польстить своей модели, блестящая детализация костюма обеспечили художнику успех в столичном свете В 1842 Владимир Гау женился на Луизе-Матильде-Теодоре Занфтлебен (1825–1898), дочери модного петербургского портного В семье Гау родились три сына и шесть дочерей Гау скончался 11 марта 1895 в возрасте 79 лет от воспаления легких. Портрет императрицы Александры Федоровны в гостиной «Коттеджа» в Александрии. 1836  Портрет великой княжны Александры Николаевны Портрет великой княгини Марии Николаевны на фоне Александровского дворца   Портрет Натальи Гончаровой. 1841 Портрет П.П.Ланского. 1847 (?). Портрет Н.Н.Ланской. 1849.   Портрет Е.А. Полетики Портрет Марии Столыпиной   Портрет Марии, Ольги и Евгении Гау, дочерей художника. 1850  Портрет княгини В.А.Голицыной. 1846 А.К. Воронцова-Дашкова   Император Николай I на смертном одре  Портрет цесаревича Александра Николаевича. 1841  Портрет дочери  Дочери вел князя Михаила Павловича и вел.княгини Елены Павловны — Екатерина ), Елизавета и Мария  Портрет актрисы Варвары Асенковой Портрет певицы Анны Матвеевны Степановой   Портреты Александры Гончаровой и Эмилии Мусиной-Пушкиной   Ольга Ивановна Орлова-Давыдова (1814–1876), дочь князя И. И. Барятинского (1772–1825) Мария Гончарова   Мария Гончарова (1815-1859), дочь кн. И.С.Мещерского, была замужем за Ив. Н. Гончаровым (1810-1881), братом Н.Н.Пушкиной. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10011.php |

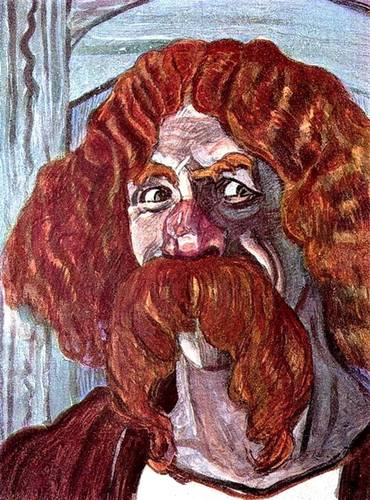

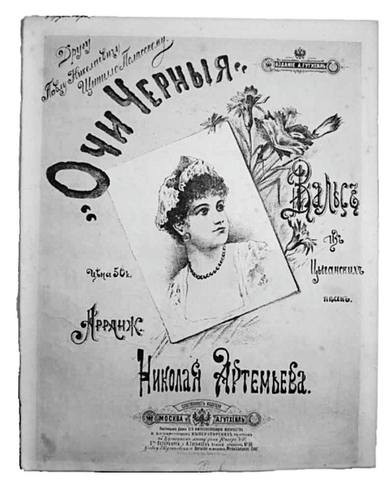

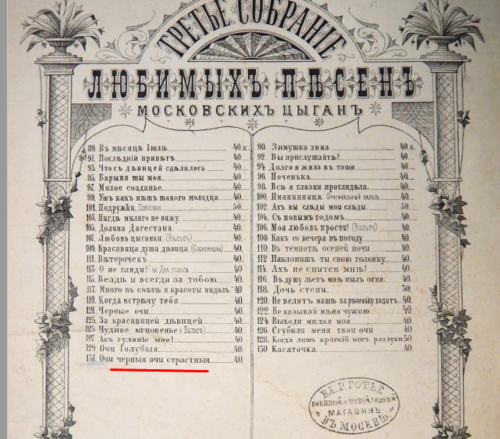

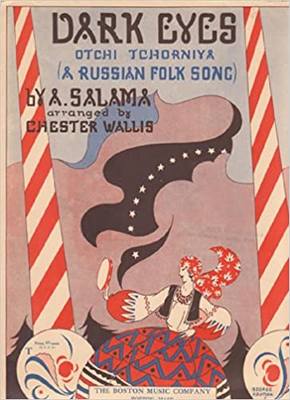

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Романс Очи черные Одно из первых изданий романса в России  Статья Николая Овсянникова опубликована здесь* Предыстория романса такова. В Лубенском уезде Полтавщины в 40-е годы ХIХ века находилось имение отставного штабс-капитана Григория Боярского, с которым проживала опекаемая им внучка Мария Ростенберг В 1843 с ней познакомился Евгений Павлович Гребенка (по-украински Гребíнка, годы жизни: 1812–1848) — писатель и поэт, одинаково хорошо писавший по-русски и по-украински. Его родной хутор Убежище находился неподалеку от поместья Боярского. Т.Г. Шевченко. Портрет Евгения Гребенки   Влюбившись в Марию с первого взгляда, Гребенка целый год добивался от ее опекуна согласия на брак. Тогда-то он и написал посвященное будущей жене стихотворение «Черные очи»: Очи черные, очи страстные! Очи жгучие и прекрасные! Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать увидел вас я в недобрый час! Ох, недаром вы глубины темней! Вижу траур в вас по душе моей, Вижу пламя в вас я победное: Сожжено на нем сердце бедное… Полный текст опубликованного в 1843 в Литературной газете стихотворения Очи черные, очи страстные! Очи жгучие и прекрасные! Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать увидел вас я в недобрый час! Ох, недаром вы глубины темней! Вижу траур в вас по душе моей, Вижу пламя в вас я победное: Сожжено на нем сердце бедное. Но не грустен я, не печален я, Утешительна мне судьба моя: Всё, что лучшего в жизни Бог дал нам, В жертву отдал я огневым глазам! В свой очередной отпуск 1844 Евгений Павлович повенчался с Марией Васильевной Ростенберг и забрал её с собой в Санкт-Петербург, где они проживали на Васильевском Острове. А. Мокрицкий. Портрет Е. Гребенки  3 декабря 1848 Евгений Гребенка умер от туберкулеза. Столичная газета «Санкт-петербургские ведомости» в № 278 за 1848 писала: «Многие пожалеют о Е. Гребёнке, как о литераторе, нам да позволено будет пожалеть о нём сверх того утрату доброго и благородного человека. Не вырастет на его могиле ни крапива, ни вереск; природа украсит её благоуханными цветами его южной родины» Жена Мария Васильевна Ростенберг умерла 15 декабря 1894 Похоже, упорство украинского помещика, целый год сопротивлявшегося настояниям Гребенки, не в последнюю очередь способствовало появлению этого поэтического гимна прекрасным очам Марии Ростенберг. Свое стихотворение Е. Гребенка опубликовал в 3-м номере столичной «Литературной газеты» за 1843 год. Вскоре кто-то из питерских любителей цыганского пения поделился текстом Евгения Гребенки с местными хоровыми цыганами, которые запели «Черные очи» на мотив, продержавшийся примерно до начала 1880-х . В 1859 стихотворение включалось в «Знаменитый российский и цыганский песенник», выходивший в Петербурге. В 1884 популярный композитор и аранжировщик цыганских мелодий Софус Гердаль (как предполагают еврейский музыкант из Бердичева---Gul), давно сотрудничавший с московским нотным издательством А. Б. Гутхейля, опубликовал там новый вариант романса. На обложке нотной тетради значилось: «“Очи черные, очи страстные”. Цыганский романс для голоса с ф.-п.; до. 1-ми b.2 (На мотив вальса Hommage Германа)». С вальсом Hommage (по-русски «Честь») Гердаль мог познакомиться по нотам петербургского издателя А. Бюттнера (партнера гамбургского издателя Д. Рахтера). Текст на нотной обложке этого произведения был выполнен на французском языке: А son excellence Mademoiselle Natalie de Wȅdell. Hommage-Valse pour piano por Florian Hermann. Это обстоятельство вкупе с именами композитора и барышни, вдохновившей его на создание вальса, явно указывали на французское происхождение мелодии и автора. Укладывая текст Е. Гребенки на музыку Флориана Германа, Софус Гердаль использовал лишь часть мелодии Hommage-Valse. Но большего ему и не требовалось. Новинка получила такой успех, что в том же году издательство Гутхейля выпустило некое конкурентное «изделие» на ту же музыку «Ты мой рай земной. Вальс для пения (Hommage-valse de F. Hermann); переложение Я.Ф. Пригожего. Слова Н.В.Р.». Однако вариант, предложенный Гердалем, навсегда затмил и «Земной рай» Якова Пригожего, и прежние цыганско-хоровые «Черные очи». В 1890-е годы «Очи черные» Германа – Гердаля – Гребенки прочно вошли в репертуар цыганских хоров обеих столиц. К началу грамзаписи в России романс стал все чаще звучать в сольном исполнении певцов-профессионалов. Первым из них, записавшим «Очи черные» на пластинку-миньон 1899 , был обладатель приятного баритона, скрывший свое подлинное имя под артистическим Нешишкин. Очевидно, при этом он не только стремился дистанцироваться от известного цыганского певца Михаила Шишкина (также исполнявшего «Очи черные», запись 1905 г.), но и подчеркивал свое не цыганское происхождение, поскольку среди цыган как раз было принято поддерживать славу своих фамилий.  С другой стороны, то, что первый пластиночный исполнитель знаменитого романса не назвал своей подлинной фамилии, скорее всего, указывает на его не русское, а, возможно, еврейское происхождение. В те годы именно обладатели еврейских фамилий из числа поющих артистов (Лев Спивак, Александр Левинсон, Софья Магазинер, Борис Гурович и др.) в силу известных причин чаще всего принимали русифицированные псевдонимы. К этой же категории певцов относился бас Александр Дмитриев, вторым после Нешишкина в 1900, записавший «Очи черные» на миньон «Граммофона». На самом деле он звался Аароном и носил фамилию Гарфельд. Четвертым по счету вокалистом, увековечившим «Очи черные» (1908), был Михаил Вавич (1881–1930), блестящий артист оперетты и популярнейший романсовый певец (бас), одессит по месту рождения и черногорец по национальности. Вскоре после революции Вавич эмигрировал в США. Михаил Вавич    Как видим, список дореволюционных граммофонных пластинок с записями романса невелик. Впрочем, и нотных изданий в ту пору было немного — всего три, что свидетельствует о достаточно скромной позиции романса на тогдашней российской эстраде. К сожалению, в первые советские десятилетия эта позиция менялась лишь в сторону полного забвения. Первым, кто осмелился вернуть забытый романс соотечественникам (за границей его слава после сенсационной шаляпинской записи 1927 г. только росла), был тенор Георгий Виноградов, записавший «Очи черные» на пластинку Апрелевского завода в 1945 году. Романс был исполнен под гитарный аккомпанемент Николая Кручинина в слишком отточенной и сдержанно-классической манере, вряд ли способной угодить массовому слушателю. На следующий год звезда 1920-х годов Изабелла Юрьева (Левикова) осуществила запись «Очей» на пробную (не тиражную) пластинку Рижского завода, обладателями которой посчастливилось стать лишь нескольким коллекционерам (сейчас запись доступна для прослушивания в Интернете). Оригинальная джазовая аранжировка Симона Кагана и надрывно-цыганская, в духе 1920-х годов исполнительская манера певицы вполне могли бы сделать эту пластинку желанной добычей миллионов советских людей, но, увы, этого не произошло. Приход «оттепели» и возвращение на отечественную эстраду забытых русских романсов собрали немало имен, взявшихся перепевать «Очи черные». Фёдор Шаляпин ввёл этот романс в свой репертуар и познакомил с ним мир во время своих гастролей. Кроме того, Шаляпин добавил к тексту несколько куплетов, видимо, написанных собственноручно. Он посвятил их своей будущей жене итальянке Иоле Торнаги.  1. Очи чёрные, очи жгучие, Очи страстные и прекрасные! Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать, увидел вас я не в добрый час! 2. Очи чёрные, жгуче пламенны! И манят они в страны дальние, Где царит любовь, где царит покой, Где страданья нет, где вражде запрет! 3. Не встречал бы вас, не страдал бы так, Я бы прожил жизнь улыбаючись. Вы сгубили меня, очи чёрные, Унесли навек моё счастие. 4. Очи чёрные, очи жгучие, Очи страстные и прекрасные. Вы сгубили меня, очи страстные, Унесли навек моё счастие… 5. Очи чёрные, очи жгучие, Очи страстные и прекрасные! Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать, увидел вас я не в добрый час! Американское издание романса 1930   Очи черные Шаляпин Очи чёрные - Изабелла Юрьева Очи черные Николай Сличенко Очи черные - Фрэнк Синатра и Джимми Дюранте, 1947 Al Bowlly - Dark Eyes ------------------------------------ *Замечу, что есть и другие версии музыки и аранжировки... Одна из них... Adalgiso Ferraris---английский композитор и пианист итальянского происхождения Жил какое-то время в России с 1910 Первая публикация музыки был в 1910 с Отто Kuhl , а затем с Editions Salabert в Париже в 1931 . Выступал со своим оркестром в Гранд-отеле Петербурга 1913  |

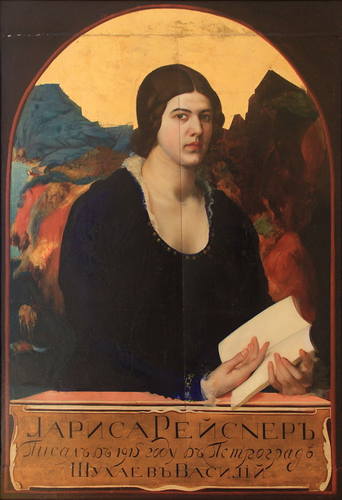

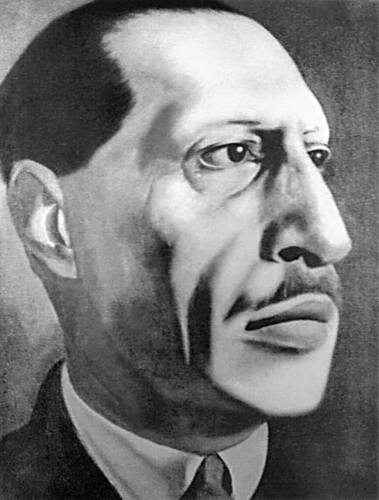

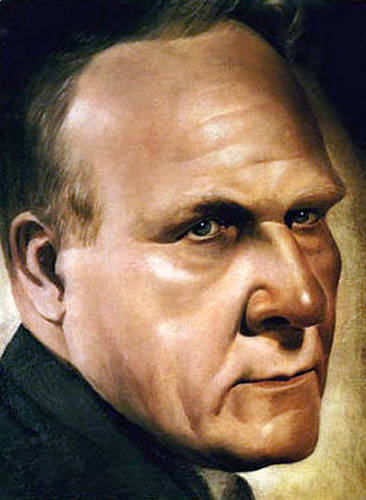

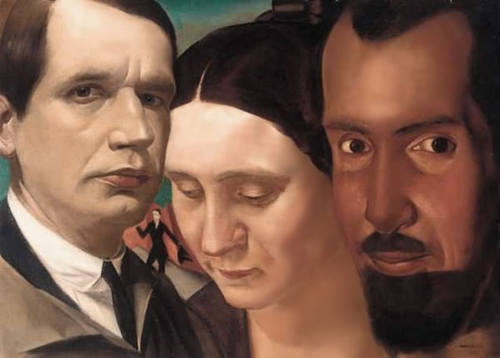

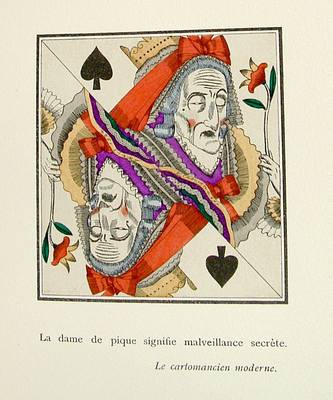

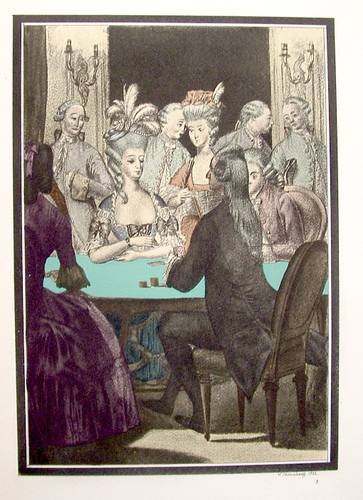

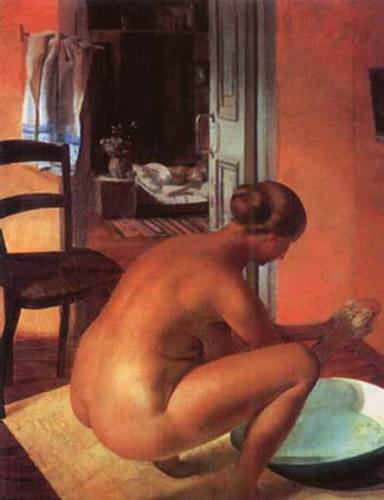

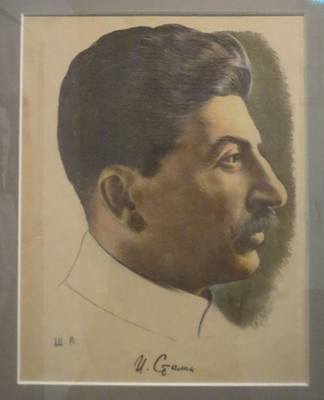

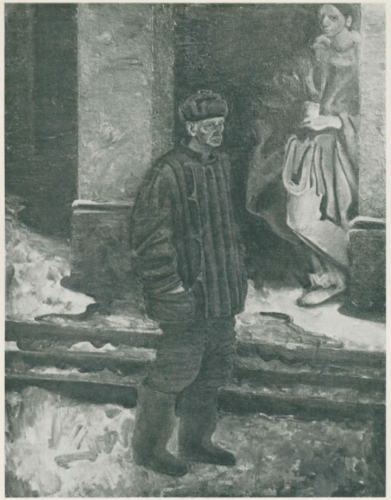

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Неоклассика Василия Шухаева. Чеканные силуэты портретов Василий Шухаев ---- один из тех художников, кто продолжил традицию классического искусства только на новом этапе. Поэтому в истории искусства его называют неоклассиком Василий Шухаев родился 12 (24) января 1887 в Москве в семье бывшего крестьянина Ивана Яковлевича Шухаева, обосновавшегося в Москве и работавшего в сапожной мастерской. В десятилетнем возрасте его отдали для обучения в Московское Строгановское центральное художественно-промышленное училище. Он получил хорошую ремесленную и художественную подготовку у блестящих мастеров своего времени: живописца К.А.Коровина, скульптора Н.А.Андреева, архитектора И.В. Жолтовского. После успешного окончания класса чеканки Строгановского училища и получения звания ученого рисовальщика, что давало право преподавания рисунка и чистописания в средних учебных заведениях, Шухаев намеревался работать, так как после смерти родителей средств на дальнейшее образование не было. Неожиданно художник узнает о завещании деда, по которому ему полагается определенная сумма денег. Это позволило ему продолжить учебу, и Шухаев поступает в Академию Художеств в Петербурге. Шесть лет (1906-1912) он постигает сложное мастерство живописца, из них четыре года в мастерской профессора Д.Н.Кардовского. Шухаев в совершенстве овладевает мастерством графики благодаря открытию для себя такой техники как сангина (карандаш интенсивно коричневого цвета, с чуть красноватым оттенком). В руках Шухаева это материал стал поистине всесильным: одним карандашом он решал проблемы объема и плоскости, тональной градации, ритмического построения, композиционной схемы. В будущем Шухаев создаст замечательные рисунки, исполненные сангиной, вошедшие в золотой фонд графики начала ХХ века Всю зиму 1913 и весну 1914 года Шухаев вместе со своим ближайшим другом, тоже художником, А.Е.Яковлевым путешествовал по древним городам Италии, изучая такие эталоны искусства, как фрески Джотто, скульптуру Микельанджело, живопись Рафаэля, рисунки Пизанелло, архитектуру Брунеллески. Именно классическое искусство Возрождения было близко молодым русским художникам В 1914 на острове Капри Шухаев и Яковлев пишут картину –двойной автопортрет «Арлекин и Пьеро» : смуглый с нарисованным румянцем в ярком костюме Арлекин – Александр Яковлев и бледный в светлом воздушном одеянии Пьеро - Василий Шухаев. Об Александре Яковлеве см. здесь  Идея этого автопортрета у них возникла под впечатлением от спектакля В. Э. Мейерхольда "Шарф Коломбины", поставленного в 1911 г. в "Доме интермедий" в Петербурге; оба художника принимали участие в постановке. Яковлев закончил свою часть автопортрета еще в Италии, а работа Шухаева затянулась на долгие годы и была окончательно завершена лишь в 1962 г. В 1915 он задумал огромный групповой портрет "Полк на позициях" Над ним Шухаев работал на Рижском фронте и в тылу в 1916, оставив множество подготовительных рисунков Но картина не была завершена     На живопись прошлых эпох ориентированы и другие произведения Шухаева. Портрет Ларисы Рейснер (1915) напоминает работы мастеров Возрождения; портрет первой жены Е. Н. Шухаевой (1917) - старинные парадные портреты. В них Шухаев использовал почти позабытую в то время технику живописи восковыми красками, приемы работы по золоту. Театральность и ретроспективизм этих произведений были близки художественным принципам мастеров "Мира искусства", в выставках которого художник принимал участие.   После революции Шухаев вместе с другими художниками участвовал в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине октябрьских событий. Он проявил себя и на театральных подмостках, создав эскизы декораций и костюмов к опере Р. Вагнера "Золото Рейна" для Народного театра в Петрограде (1918, не осуществлена), к комедии К. Миклашевского "Четыре сердцееда" для Малого драматического театра в Петрограде (1919, не осуществлена). В январе 1920 Василий Шухаев и Иван Пуни, оба с женами-художницами, бегут, вырядившись как разведчики в маскировочные лыжные костюмы, из Петрограда по льду Финского залива в ближнюю Финляндию — Куоккала (Репино), В 1921-1935 он жил в Париже. Здесь Шухаев открыл собственную школу живописи и рисования, а также работал в художественной школе Т. Л. Сухотиной-Толстой ("Русская академия"). А Яковлев. Портрет Шухаева. 1928  Здесь он создал портреты А. Е. Яковлева (1927), С. С. Прокофьева (1932), Ф. И. Шаляпина (1934) и других, оформлял спектакли театра Н. Ф. Балиева, Анна Павлова Игорь Стравинский Федор Шаляпин Рихтер     Шухаев. Тройной портрет (В. Шухаев, Вера Шухаева и А. Яковлев)  Портреты Саломеи Андронниковой   Создал иллюстрации к парижскому изданию Пиковой дамы       Виолончель Обнаженная с тазом   В 1935 Шухаев вернулся на родину. Здесь художника ждала работа в театре и в монументальном искусстве, преподавание в ИЖСА. 1930-е  Однако вскоре его постигла участь многих бывших эмигрантов: в 1937 г. художник был сослан в Магадан, где провел десять лет. В Магаданском музыкально-драматическом театре им. А. М. Горького им были оформлены многие спектакли. По возвращении из ссылки Шухаев поселился в Тбилиси. И стал профессором Тбилисской АХ, занимался живописью. В 1948 их с женой в Тбилиси опять арестовали и два месяца продержали в застенках МГБ Наибольшую известность снискали его портреты. В.Н.Мягков. Портрет В.И.Шухавева на ступенях Магаданского театра. 1987.  Умер Шухаев в Тбилиси 14 апреля 1973 Василий Шухаев. Жизнь и творчество (Сост. Н. А. Элисбарашвили) М.: Галарт, 2010 |

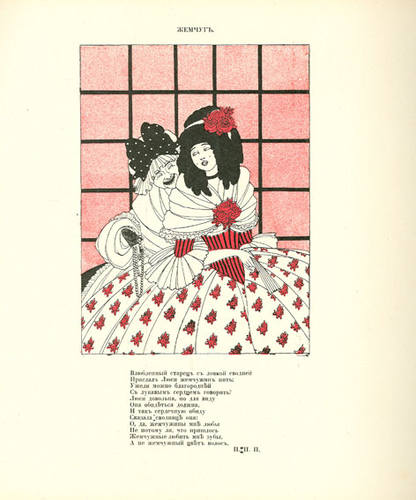

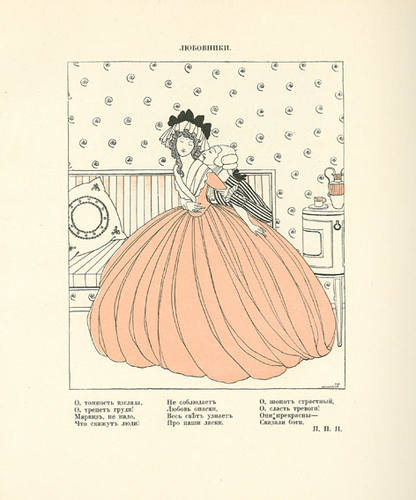

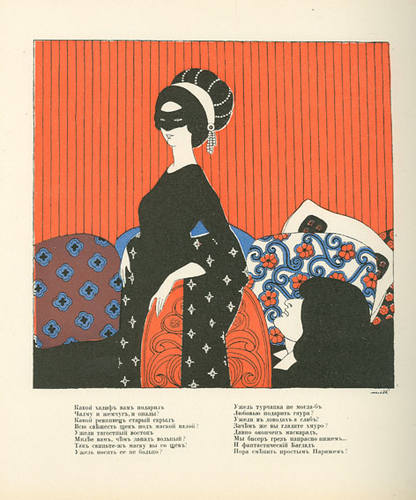

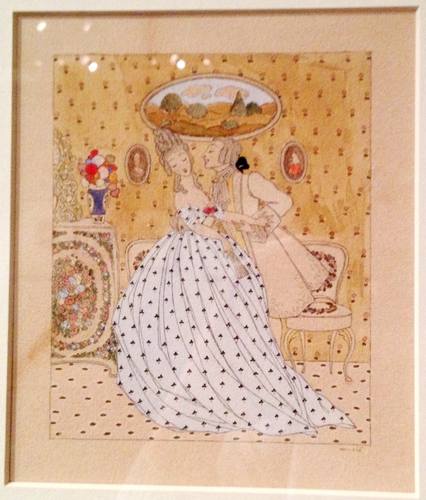

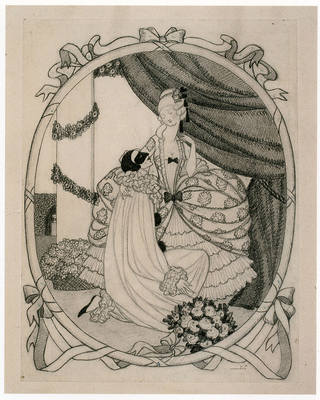

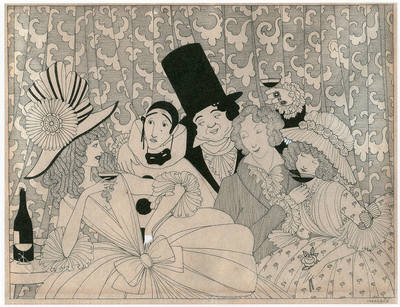

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Мисс. Галантный XVIII век Мисс---- это творческий псевдоним Анны Владимировны Ремизовой (Васильевой) Конец XIX – нач. XX в. –время господства стиля модерн, расцвета искусства графики во всём мире. В этот период художники Европы Т.А.Стейнлен, А.Муха, О.Бердслей создают новый графический язык, давший толчок дальнейшеve развитию искусства плаката, рекламы,открытки, оформления книги и журнала. Их творчество, особенно утонченный эстетизм Обри Бердслея, восприняли молодые художники Мира искусства Одним из первых был Константин Сомов Так, появилось в России течение бердслеизм* Бердслеисткой была и Анна Ремизова---Мисс Работы ее, выполненные на бумаге тушью, акварелью пером и кистью, отличаются ювелирной тонкостью рисунка Стиль художницы Мисс---графический, театрально- наигранный, ностальгический будуарный ---"blanc et noir" Её отец,Владимир Сергеевич Ремизов-Васильев, был известным актёром Императорских театров Как и ее брат----известный художник Николай Ремизов - Васильев (псевдоним Ре-Ми), она была сотрудником еженедельного сатирического журнала "Сатирикон" (1908-1914 г.г.) и принадлежала к обществу "Мир искусства" Иллюстрировала журналы, создавала художественные открытки Из биографических данных о Мисс известен только год смерти – 1928. Известно также, что жила она в Санкт-Петербурге, ст. Удельная, М. Ивановская, 2 Некоторые англояз. источники указывают год рождения 1890         Иллюстрации из книги «Купидоновы проказы». СПб., издание Корнфельда, 1913         ------------------------------ * Большим мастером бердслеизма был Сергей Лодыгин О Бердслее см. здесь |

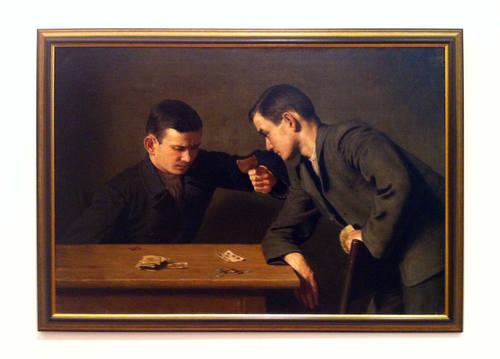

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Мастер натюрморта Альфред Гирв (Гирва) Альфред Александрович Гирв (1880--1918)--- русский ( эстонский) живописец, портретист, график.  Родился он в Печорах... В Эстонии его считают эстонским художником, прожившим почти всю свою жизнь в Петербурге В 15-летнем возрасте он отправился в Петербург изучать живопись Ученик известного пейзажиста Юлия Клевера. Затем продолжл обучение в Риме и Мюнхене Писал портреты, пейзажи и жанровые картины Но главным в его творчестве был натюрморт с цветами, фруктами и дичью – в самых разнообразных сочетаниях. Его натюрморты, выполненные в манере письма голландских мастеров XVI в., часто имеют камерный характер – простоту предметов и композиции, декоративность Сочетание старых живописных приёмов и современных предметов придало многим его произведениям аромат вневременности: Одна из излюбленных сюжетных тем в натюрмортах Гирва --- корзина с красной смородиной. Художник был популярен, но преждевременная смерть прервала его жизнь и карьеру          Карточные игроки  http://www.st-lucas.com/et/mei...ed-currant |

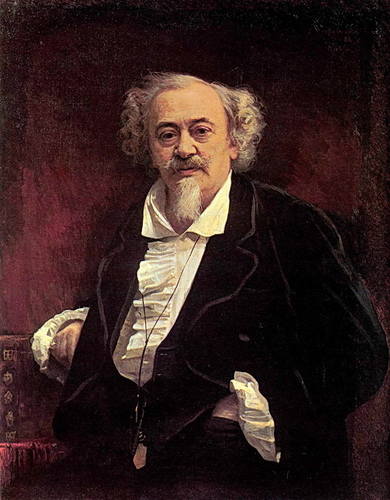

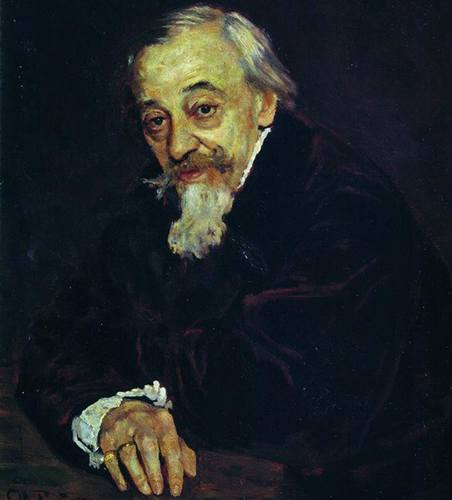

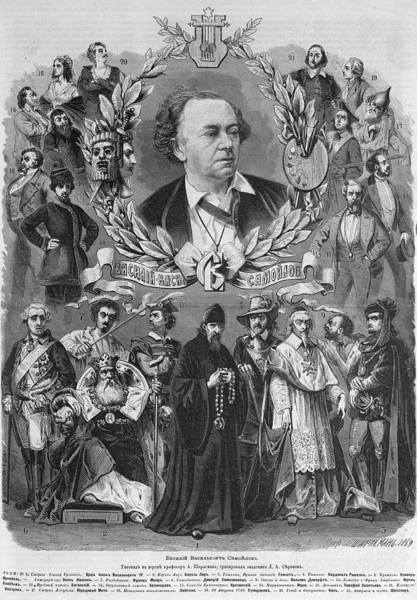

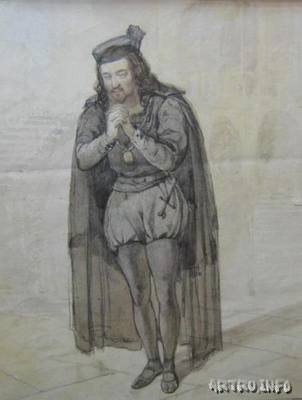

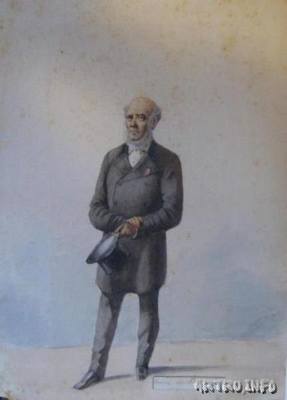

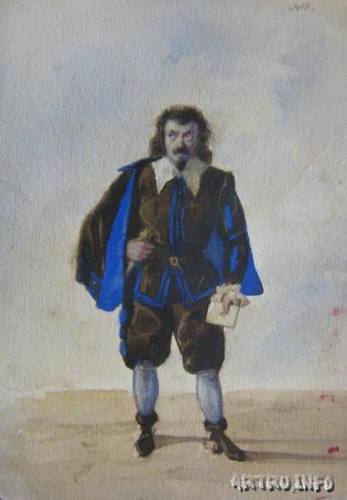

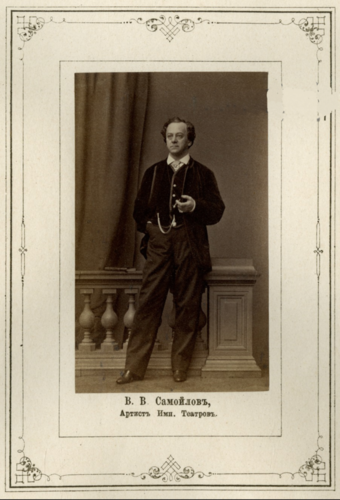

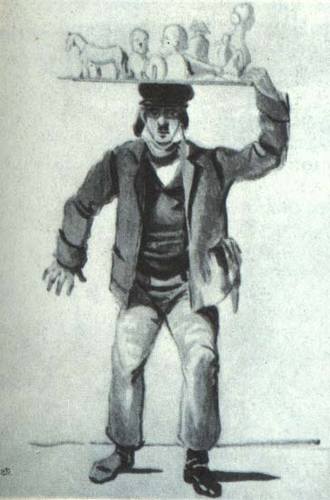

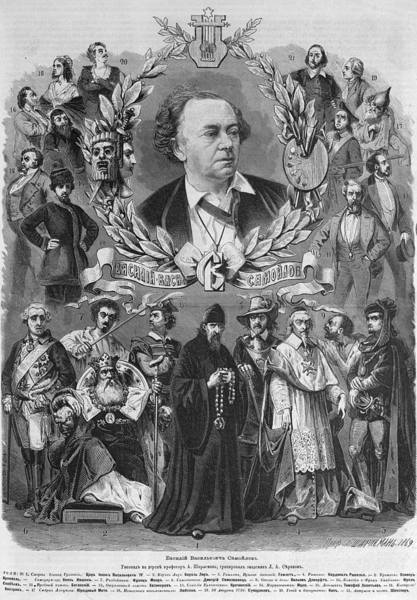

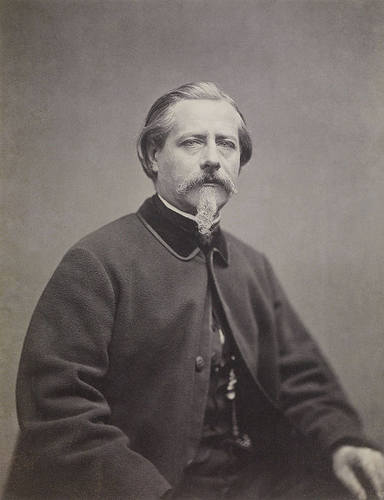

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Три портрета. Актер Василий Васильевич Самойлов Три психологических портрета знаменитого актера-- три разных жизненных периода... Неоконченный портрет кисти Брюллова 1841---актер в начале своей славы,живой, выразительный взгляд, впереди большой творческий путь Портрет Крамского --- " великий артист, живущий духом сцены и ее законов до последнего волоса на голове"--- лучше не скажешь Портрет Репина---это все тот же актер, тот же выразительный, внимательный взгляд темных глаз, но это взгляд старого мудреца, много пережившего и всё понимающего... К.П. Брюллов. Портрет актера Василия Самойлова. Неоконченный,1841  И.Крамской. Портрет актера В.В. Самойлова. 1881  О портрете известного петербургского артиста Василия Самойлова с осеннего вернисажа 1881 года, с пылу, с жару приходит весть некоего "стороннего зрителя". Его слова буквально сливаются с портретом: "Блеск красок, выражение лица, компоновка фигуры воспроизводят Самойлова до полного психического анализа, до мозга костей, до подробнейшей биографии... Артист с поприща сцены - он весь тут. Это не кто-нибудь, рисующийся в костюме а-ля Рембрант и походящий на огородное пугало, - то великий артист, живущий духом сцены и ее законов до последнего волоса на голове! И. Репин. Портрет В.В. Самойлова. 1902 (пока не нашла объяснений этой даты... возможно, были прижизненные этюды...)  Василий Васильевич Самойлов (1813–1887)---- знаменитый русский драматический актер петербургского Александринского театра, прославившийся своими способностями к внешней трансформации облика, получив славу театрального «Протея». Талант у него был не только актерский, но и живописный, и писательский....  Родился он 13(25) января 1813 в Петербурге, в семье оперных певцов – В.М.Самойлова и С.В.Черниковой-Самойловой Родители были людьми прославленными, обласканными царской семьей, имели прочное положение. Отец, Василий Михайлович Самойлов, — знаменитый оперный тенор. Мать Софья Васильевна Самойлова, урожденная Черникова, прежде артистка оперы (сопрано), выступала в водевилях и комедиях. Они основоположники трех поколений актерской династии Самойловых. Их сын Василий кончил Горный корпус (1829), и Лесной институт (1932) в Петербурге. Дебютировал в 1834 на петербургской сцене в опере Иосиф Э.Н.Мегюля, в главной роли, но призвание нашел в водевильном репертуаре, особенно в «водевилях с переодеванием».  Успех в водевиле Ф.А.Кони Студент, артист, хорист и аферист (1839) положил начало его стремительной карьеры. Его театральные трансформации носили не только внешний характер. За ними стояли глубокая характерность и типичность изображаемых образов, умение находить выразительные детали грима и костюма. В ролях с «переодеванием» создал галерею персонажей средних слоев петербургского мира: торговцев, ремесленников, чиновников и др. Со скрупулезной точностью умел воссоздать типический облик человека того или иного социального положения, национальности, определенного рода занятий. Заслугой Самойлова стал и его опыт исторически точного портретного грима и достоверности костюма, изучение им исторических материалов и документов, помогающих воспроизвести на сцене тот или иной сценический образ Получив роль, Самойлов прежде всего дома перечитывал пьесу, вникая во всю постановку лица и отзывы о нем других лиц пьесы. Потом он акварельными красками рисовал фигуру, которую собирался изобразить Роли актёра В. В. Самойлова(рисовал А. И. Шарлемань, гравировал Л. А. Серяков. Всемирная иллюстрация, 1869) Рисунки актера Самойлова        Евдокия Растопчина В альбом В. В. Самойлова, наполненный его собственными рисунками всех костюмов и типов его ролей Смотрю на беглые листы, На эти все изображенья, Где живо видно проявленье Артиста творческой мечты: Как много типов разнородных, Смешных, печальных, важных лиц, Фантазий, фарсов, небылиц Близ идеалов благородных! Где простофили глупый смех, Где злой иронии улыбка, Здесь заблужденье иль ошибка, Там хитрость, и порок, и грех... Ужели мысль одна и та же Их поняла, их создала И средь толпы всегда на страже Их пестрый ряд подстерегла? И все живут! И все трепещут Своею истиной для нас, Все яркой краской резко блещут, Один другому напоказ. Хвала, художник и мыслитель, Хвала тебе за дивный труд! Твои созданья не умрут - Им человечество ценитель; В них верно схвачен человек, В них отразился свет и век. Протей,- ты жизнью многосложной, Многостороннею живешь; Сегодня старец осторожный, А завтра юноша тревожный, Ты сам себя воссоздаешь! написано в 1852 году Для Самойлова специально писались многочисленные водевили "с переодеванием", где он мог блеснуть одновременно в нескольких разноплановых ролях . Он блистательно играл беспомощных и немощных "бедных людей", учителя, либерального говоруна, старого аристократа, короля Лира, Кречинского. Но прославился он и историческими образами в пьесах зарубежных авторов (Ришелье, Кромвеля). Друзьями Василия Самойлова были М. Глинка, А. Рубинштейн, В. Бобров, Н. Некрасов… Его портреты писали А. Горавский, К. Брюллов, М. Зичи, И. Репин, И. Крамской, К. Штейбен. В.Г. Белинский писал в статье « Александринский театр» об игре Самойлова «Мы от души полюбовались его игрою, полною ума, искусства, натуры и таланта». В начале декабря 1879 г. Самойлов писал Достоевскому: «Милостивый государь Федор Ми¬хайлович, читая Ваши произведения, я всегда был поражен точностию Вашего наблюдения и в каждом созданном Вами лице, психологически разнообразном, я видел живых людей с их сла¬бостями и достоинствами, и мне стало грустно, что в продолжение моей сценической деятельно¬сти мне не удалось воспроизвести ни одну из Ва¬ших личностей именно потому, что Вы, обладая таким правдивым талантом, не хотели оставить память о себе на сцене, о чем я очень сожалею как за публику, так и за себя, который мог бы прибавить одну из лучших ролей моего реперту¬ара. С истинным почтением к Вам и Вашему вы¬сокому таланту остаюсь готовый к услугам В.Са¬мойлов». 17 декабря 1879 г. Достоевский отвечал Самойлову: «Милостивый государь, многоуважаемый Василий Васильевич, благодарю Вас глубоко за Ваше прекрасное письмо Слишком рад такому автографу, а Ваше мнение обо мне доро¬же всех мнений и отзывов о моих работах, кото¬рые мне удавалось читать. Я слышу мнение это тоже от великого психолога, производившего во мне восторг еще в юности и в отрочестве моем, когда Вы только что начинали Ваш художественный подвиг. Вашим гениальным талантом Вы, конечно инаверно, немало имели влияния на мою душу и ум. На склоне дней моих мне приятно Вам об этом засвидетельствовать. Дай Бог нам обоим жить долго. Крепко жму Вашу руку. Примите уверение в моем глубочайшем и искреннейшем уважении к Вам и к прекрасному таланту Вашему. Ф.Достоевский».  Знаменитый актёр Александринского театра Василий Васильевич Самойлов (1813-1887) был своеобразно остроумен. Его остроты отличались язвительностью и беспощадностью. Однажды, репетирую какую-то новую пьесу, он поминутно подходил к суфлёру, брал у него карандаш и делал чувствительные почерки в роли. Автор чуть не плакал. Наконец, не вытерпел и подошёл к Самойлову. - Василий Васильевич, - сказал он сдержанно, - зачем это вы так сокращаете свою роль? Самойлов оглядел его с ног до головы и небрежно произнёс: - Я не люблю повторений… Всё это я уже играл в других пьесах. Автор сконфуженно отошёл в сторону и после этого ни разу не затевал разговора с остроумным артистом. *** Собираяясь подать прошение об отставке, Самойлов говорил знакомым, что переходит во французскую труппу, которая играла тогда в Михайловском театре. - Это же прямая выгода! - восклицал актёр. - Таланта мне там можно иметь вдвое меньше, а получать вдвое больше! В первом браке актер был женат на балерине Софье Ивановне Дранше Софья Дранше была дочерью театрального декоратора Жана Дранше (1795—1820?), приглашённого работать в Россию По сложившейся традиции (да и из-за небольшого материального достатка) детей из театральных семей отдавали в театральное училище при императорской труппе — пансион, где те жили за счёт императорской казны, а затем переходили на службу в императорскую труппу , а уж там — как кому повезет; дети таким образом оказывались «пристроенными» к казне до самой смерти — после завершения артистической карьеры в императорских театрах им полагалась императорская пенсия. Не избежала такой судьбы и Софья Дранше Не избежала юная танцовщица Софья Дранше и императорского внимания . Какое-то время она даже числилась «первой любовницей» Его Императорского Величества Ее портрет запечатлен среди самых выдающихся людей отечества этого времени на картине художника Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге» Подробнее см здесь Попала она туда вместе с изображениями других балерин, пользующихся императорским вниманием  В 1835 Софья Дранше была выдана замуж за известного русского драматического артиста Василия Васильевича Самойлова , за что актеру была выплачена сумма в три тысячи рублей. Согласно воспоминаниям А. Я. Панаевой, подобная «выдача государевого приданого» досталась только двум танцовщицам: Софье Дранше (три тысячи рублей и Наталье Аполлонской, несколько ранее выданной замуж за известного драматического актера А. М. Максимова Знаки внимания к красавице-танцовщице со стороны императора всея Руси не прекращались и после её замужества. По этому поводу историк Михаил Васильевич Борисоглебский (наст. фам. Шаталин; 1896—1942) писал в своей книге «Материалы по истории русского балета» (в 2 т. Л., 1938. Т. 1. С. 150): в 1837 Николай Первый «соизволил быть восприемником родившейся у Дранше-Самойловой дочери и „на восприятие от купели“ преподнес бриллиантовый фермуар. Подобные случаи бывали и раньше, и все отлично знали, что они означают». По поводу отцовства этой самой родившейся дочери существует множество намеков на самое высокопоставленное лицо Российской империи, а некоторые источники указывают на это и без всяких намеков: биологическим отцом новорожденной девочки являлся император Николай Павлович — потому и соизволил стать крестным отцом для нее и числиться хоть таким. Василий Васильевич не был особо щепетилен и в высшей степени благосклонно принимал от высокопоставленного поклонника своей супруги любую помощь и подарки, коих было немало, в том числе и подарки для дочери, числившейся дочерью Самойлова. http://www.kommersant.ru/doc/1646771 К П Брюллов Портрет балерины С. И. Самойловой (Дранше)  Продолжение следует |

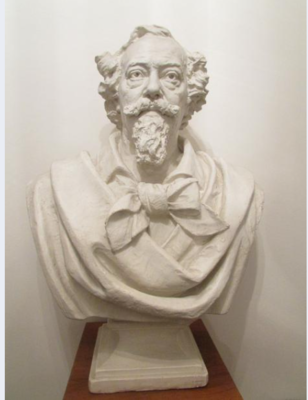

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Большое влияние на судьбу Александринского театра всегда оказывала его близость к царскому двору. Дирекция императорских театров с нескрываемым пренебрежением относилась к русской драматической труппе. Явное предпочтение отдавали иностранным актерам и балету. Искусство актеров Александрийского театра развивалось в основном в направлении совершенствования внешних приемов выражения. А. Берзман. Александринский театр. 2-я пол. 19 в.  Хочу еще раз отметить, что Василий Васильевич Самойлов , создававший жизненно достоверные, сценически эффектные образы. был величайшим мастером перевоплощения, виртуозно владевшим техникой актерского искусства, Публика всегда принимала Самойлова очень радушно. В 1864 в день тридцатилетия службы в театре Самойлов получил от публики бриллиантовый лавровый венок с цифрой "XXX", причем Высочайше дозволено было артисту носить этот венок на шее как орден. 16 января 1875 г. торжественно отпразднован был 40-летний юбилей театральной деятельности, после чего он оставил службу на казенной сцене Самойлов В.В. (в роли актера Стружкина)  М. Зичи. Портрет В. Самойлова  После ухода из Александринского театра он играл в клубных спектаклях, гастролировал в провинции. Преподавал сценическое искусство . В 1869-1887 жил на Стремянной ул., 8 (Самойловых мемориальный музей-квартира) Бюст актера и юбилейный адрес, преподнесенный ему публикой, с изображением образов, сыгранных им   Исполнение Самойловым роли короля Лира вдохновило И.Е.Репина на создание картины Король Лир, которую он посвятил исполнителю.1912  Похоронен был актер на Новодевичьем кладбище, в 1936 перезахоронен (с перенесением памятника) в общей могиле с первой женой, балериной С. И. Самойловой, и сыном от второго брака, актером П. В. Самойловым, в Некрополе мастеров искусств.  Бронзовый бюст В.В. Самойлова (скульптор К. Годебский, 1871) на постаменте-скале, увитом гирляндами. Памятник был открыт в 1899. Согласно «Петербургскому некрополю», на памятнике находилась надпись: «Знаменитому слава». В 1919 с памятника B.В. Самойлову исчезли бронзовый бюст и накладные детали В 1939 был установлен на памятнике новый бронзовый бюст, отлитый по терракотовой модели К.К. Годебского, находящейся в семейном архиве. Моделировка, отливка в бронзе и установка накладных декоративных деталей и литер происходила в 1955-1959 гг. Надпись о П.В. Самойлове вырублена по эскизу архитектора М.Ф. Егорова в 1960. М.Е.Салтыков-Щедрин говорил об актере Самойлове: «…он актер всех стран и времен, а преимущественно всех костюмов». http://lavraspb.ru/nekropol/view/item/id/417/catid/3 |

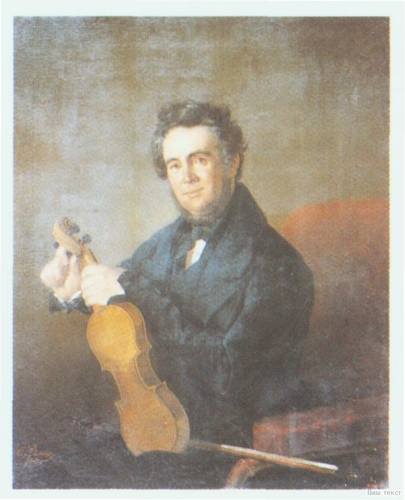

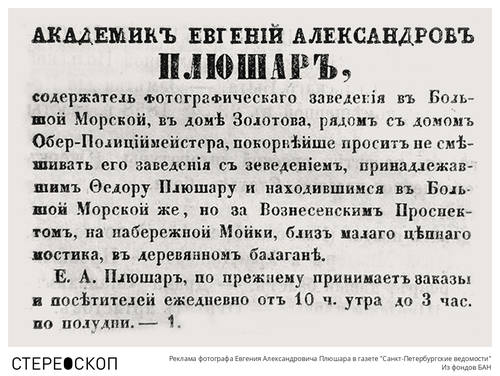

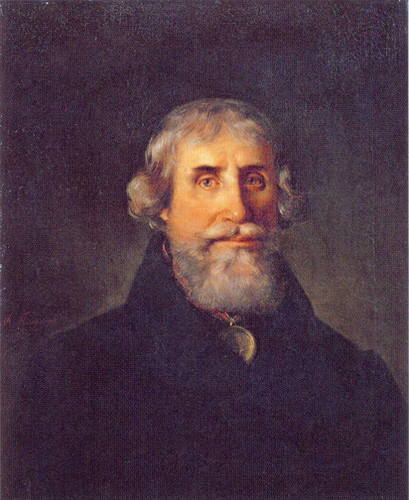

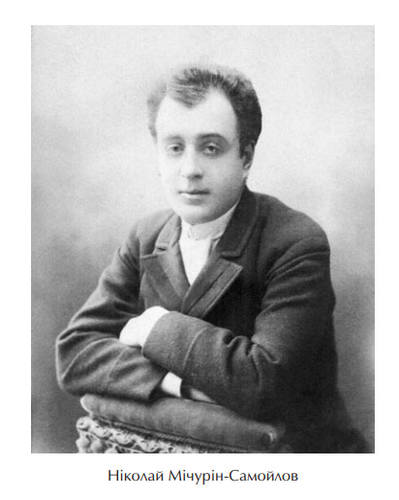

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Забытые имена Художник- портретист Евгений Плюшар (1809-- не ранее 1880) Фамилия Плюшар была хорошо известна в России в XIX в. В 1805 Александр Иванович Плюшар приехал из Брауншвейга (где имел вместе с Fauché типографию) в Россию, Он был вызван для управления типографией при Министерстве иностранных дел. Министерство предприняло тогда издание «Journal du Nord», преобразованного впоследствии в «Journal de St.-Pétersbourg». Будучи знатоком типографского дела и хорошим рисовальщиком и литографом, Плюшар со временем открыл в Петербурге и свою типографию, в которой печатались книги на русском и разных европейских языках, и которая вскоре сделалась одной из лучших. Женат он был на француженке и были у них два сына Один из его сыновей --- Адольф стал крупным российским издателем, он первым опубликовал Ревизора Значительным предприятием его в издательском деле был Энциклопедический лексикон , вышедшие 17 томов которого были в то время выдающимся явлением   Другой сын-- Евгений (Эжен) был известным художником и одним их первых фотографов Петербурга В 1810-е Евгений воспитывался в пансионе пастора Й.Муральта в С.-Петербурге. Продолжил образование в Европе, занимался живописью в Италии и Франции, учился в Академии художеств в Мюнхене. С 1832 работал в Петербурге. Он писал исторические композиции, но более хороши его портреты. Автопортрет  В 1836 за картину «Одалиска» Плюшар признан «назначенным» в академики. А в 1839 за «Портрет польского скрипача и композитора К.Липиньского» (ГРМ) Плюшар был удостоен звания академика. „30 апреля 1839 года. В Совет ИАХ от художника Евгения Плюшара. Прошение. Имея возможность написать портрет знаменитого композитора и виртуоза и первого императорского российского композитора Карла Липинского и желая удостоиться звания академика ИАХ, я осмеливаюсь покорнейше просить Совет о назначении мне написать портрет сей как программный для получения означенного звания. Евгений Плюшар"  В 1840-1842 годах жил в Москве, преподавал рисование в Московском дворянском институте и Строгановском училище. Был знаком с В.Тропининым. В 1843 возвратился в С.-Петербург. Принимал участие в росписях Исаакиевского собора. Бог является Моисею в купине неопалимой  В середине 1850-х прекратил заниматься живописью, содержал фотографическое ателье. Портрет Арнольди   СПб,1846 (1851). Отпечаток на солёной бумаге, акварель, белила После 1862 Евгений Плюшар покинул Россию и проживал в Дрездене и Берлине. Портрет архитектора Анри Луи Огюста де Монферрана  Портрет О. С. Павлищевой, сестры А.С. Пушкина Портрет Ольги Энгельгард   Портрет Бегичевой Портрет Наталии Алексеевны Еропкиной   Спящая итальянка Женский портрет   Портрет Даниила Ивановича Борисова  Портрет Полины Виардо  О судьбе человека с портрета Е. Плюшар. Портрет В. В. Самойловой " Алмаз и жемчуг русской сцены "  «Прекрасная любимица публики»--- так называли звезду Александринской сцены 1840-1850-х годов Веру Васильевну Самойлову Она не имела соперниц в высокой комедии, была символом аристократического вкуса и грациозной женственности. Публика обожала ее, не уставая выражать свой восторг. Ее успех возрастал на протяжении всех одиннадцати лет пребывания на сцене Она была блистательной исполнительницей Софьи в «Горе от ума», пушкинской Татьяны, написанных для нее Тургеневым ролей в «Провинциалке» и «Где тонко, там и рвется» А. М. Жемчужников написал для нее комедию «Странная ночь», а Ф. Ф. Корф – комедию «Белая камелия». Как сообщает Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, «исполняла главные роли в репертуаре классическом, в комедиях Скриба, в модных тогда драматических пословицах, в народных русских драмах и пр., везде проявляя темперамент и прекрасную дикцию». «Грациозная и хрупкая, она увлекала „поэзией слабости“; ее облик подходил к полным нежности героиням Шекспира». Среди поклонников Самойловой, как утверждается, был Аполлон Григорьев.   Вера, последняя из одиннадцати детей актерской семьи Самойловых (см. мой пост выше) родилась 10 ноября 1824 . Отец, Василий Михайлович Самойлов, — знаменитый оперный тенор. Мать — Софья Васильевна Самойлова, урожденная Черникова, — прежде артистка оперы (сопрано), выступала теперь в водевилях и комедиях Брат Василий Васильевич Самойлов--- известнейший актер Александринского театра Дом Самойловых, несмотря на строгий патриархальный уклад, был наполнен взаимной любовью, радостью и теплом. Но в 1839 , когда Вере еще не минуло пятнадцати, в Финском заливе утонул отец. Жизнь семьи изменилась. Поток гостей, не прекращавшийся при хлебосольном Василии Михайловиче, иссяк. Да и Софья Васильевна, оставшись с дочерьми-девицами: старшей, Любовью, взявшей на себя ведение хозяйства, и младшими — Надей и Верой (другие дети жили своими домами), опасалась новых знакомств и нежелательных визитов. Переехали в квартиру поменьше. Вера и Надежда, уже актрисы, ещё долго жили в одной комнате, где, заткнув уши, учили роли. … А однажды из Елагина дворца Николай прибыл верхом (без сопровождения) на Крестовский остров, расспросил у лавочника путь к даче, где поселились Самойловы, и несколько минут, гарцуя на коне, беседовал с выбежавшими на балкон Софьей Васильевной и двумя её младшими дочерьми» Одним из многочисленных поклонников актрисы Александринского театра Веры Васильевны Самойловой был Аркадий Михайлович Мичурин (1816–1877), капитан Гвардейского саперного батальона. Получив звание полковника лейб-гвардии Преображенского полка, он посватался к ней. «Мичурин присутствовал на всех спектаклях Самойловой, ездил за ней в Москву. Он ухаживал долго, настойчиво, благоговейно. Некоторые писали, что он был беден. Вскоре он действительно разорился. А сватался к Самойловой „богатый, на хорошем счету у начальства, но избалованный барич, любивший роскошь, причудливый в своих желаниях, упорный в их достижении. (Он, например, еще молодым офицером ел на серебряной посуде, держал лучших лошадей в городе, которыми конкурировал с императорскими, и т. п.). Фантазии его впоследствии были причиной его полного разорения“, – так вспоминал о Мичурине хорошо знавший семью Самойловых В.А. Крылов По тогдашним правилам жены офицеров не могли быть актрисами, а Мичурин обожал невесту и готов был принести ей в жертву военную карьеру. Но император Николай , столь высоко ценивший искусство Самойловой, отказал ему в отставке. По словам А.И. Шуберт, актриса обратилась к Государю с просьбой дать будущему мужу какое-нибудь место по гражданской части, чтобы она могла по-прежнему играть на сцене. Но он ответил: „Не могу, Вера Васильевна, хороший полковник мне дороже всяких талантов“ Скорбя о ее уходе, театральные рецензенты писали, что брак по любви вынудил ее на такой шаг. Конечно, иных оценок не могло быть. Лишь через семнадцать лет, в посвященном ей некрологе, возник отблеск тайны. Его приоткрыл многолетний друг семьи Самойловых Василий Аполлонович Полетика. В первую очередь он был другом Василия Васильевича: тоже окончил Горный институт, со временем стал журналистом, издателем газеты „Биржевые ведомости“, позже – „Молвы“. Веру Васильевну любил всю жизнь, восхищался ею, ее талантом актрисы, действительно был ей верно и бескорыстно предан. В написанном им некрологе звучит подлинная душевная боль. В.А. Полетика, видевший в замужестве Самойловой роковую ошибку, не уставал сокрушаться, что Мичурин хоть и был человеком добрым и честным, но далеко отставал от нее „по качествам ума и по своему развитию“. „Замечательно, – продолжал Полетика, – что этот брак вовсе не был браком по любви или по расчету. В один из несчастных дней ее жизни Вере Васильевне представилось, что ей необходимо выйти замуж, для того чтобы положить конец слухам, казавшимся ей оскорбительными не столько даже для нее самой, сколько для лица, к которому она питала – мало сказать, благоговение, а какой-то фанатический экстаз“. Это единственный намек, сохранившийся в печати. Репутация Веры Самойловой всегда была безупречна. „Слухи“ до нас не дошли».  В семье Мичуриных были два сына и дочь. Старший, слабого здоровья, служил по казенной части Другой, Николай Аркадьевич Мичурин-Самойлов, учился в Николаевском кавалерийском училище, следуя карьере отца, но бросил ученье, не завершив курса, и пошел на сцену, следуя призванию матери.  Поначалу играл в любительских спектаклях и на клубных сценах, служил в московских частных театрах – у Корша, Горевой, Абрамовой и других, где обратил на себя внимание в роли Хлестакова. Потом играл во многих русских городах, получив известность хорошего провинциального актера. Актёр на роли героев-любовников, обладал красивой внешностью, прекрасными манерами, приятным голосом, игра его отличалась мастерством декламации. Роли: Хлестаков, Чацкий, Арбенин, Паратов; Арман Дюваль ("Дама с камелиями" Дюма-сына). В ноябре 1897 г., совсем молодым, он умер в Сухуми. Дочь, Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова, продолжала славу актерской династии на Александринской сцене до самой своей смерти в 1948 г.   Вере Васильевне пришлось изведать бедность, когда муж разорился, и она осталась почти без средств к существованию, когда в 1877 г. он умер. Если прежде у нее время от времени случались ученики, то в острый момент она открыла частную школу драматического искусства. Тех, кто не мог платить, но был одарен, учила бесплатно, подкармливала, дарила свои туалеты Умерла Вера Васильевна 8 ноября 1880 г., тяжко страдая от рака. Ее похоронили рядом с родителями, в Троице-Сергиевой пустыни. В 1930-х . прах актрисы перенесли в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры: рядом покоятся брат, сестра, любимые партнеры На ее могильном памятнике было написано: «Алмаз и жемчуг русской сцены»  http://bookz.ru/authors/arkadi...r_969.html |

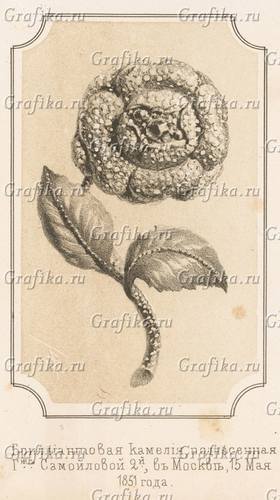

| Gul Модератор раздела Сообщений: 12507 На сайте с 2009 г. Рейтинг: 41220 | Gul написал: На ее могильном памятнике было написано: Эти строки относились не только к одной Вере Васильевне Самойловой.... В эти же годы на петербургской сцене блистала и ее сестра Надежда Сестры Самойловы были любимицами публики... Надежда Самойлова. Ах, водевиль, водевиль… Н. В. Самойлова. Литография В. Погонкина. 1840  И вот однажды, когда на Масленицу Вера играла в драме «Окно во втором этаже», Надежда — в "Бедовой девушке", сестры-актрисы получили венки и золотые браслеты с вензелевыми именами артисток из алмазов. Для такого подарка была сделана подписка с участием графа Воронцова-Дашкова, графа Орлова-Давыдова, графа Строганова, князя Щербатова, князя Урусова, княгини Голицыной, множества офицеров, обер-секретарей сената и проч. Каждый браслет стоил около 2000 рублей. Когда по ходу пьесы «Дядюшка в хлопотах» (перевод с французского Надежды Самойловой) В. В. Самойлов вышел на сцену с обеими сестрами, «они были приветствованы громом рукоплесканий, и из оркестра каждой сестре поданы были букеты в богатых портбуке с алмазными кольцами». Актер А. М. Максимов прочел стихотворение графа В. А. Соллогуба, посвященное сестрам: Алмаз и жемчуг русской сцены! Благодарим вас всей душой, Что вы возвысили собой Значенье русской Мельпомены… Сильный красивый голос и замечательные музыкальные способности Надежды подали мысль родителям готовить ее к опере, но страстное желание скорей выступить на сцену привело к тому, что Надежда дебютировала в 16 лет (1838 год) в водевиле "Матушкина дочка", имела громадный успех и приглашена в Императорскую труппу, прямо с бенефисом. Надежда Васильевна прослужила на Петербургской Императорской сцене 20 лет. Когда она поступила на сцену, в театре царил водевиль, имевший характер веселой жанровой комедии, с пением. Роли молодых девиц в подобных пьесах как раз отвечали данным Надежды . По силе голоса она могла быть оперной певицей и в начале карьеры участвовала в операх ("Бронзовый конь", "Нюренбергская кукла", "Ярославская кружевница") Она обладала гибким, звучным, приятным по тембру голосом (особенно в контральтовом регистре). Владение итальянской манерой пения, легкость голоса позволяли певице преодолевать любые технические трудности Для водевиля ее пение было роскошью и потому в ее роли почти всегда вставляли лишние номера пения. Она переиграла бесчисленное количество водевилей, милых и грациозных, но они давали развиться только внешним сторонам ее дарования Надежда Самойлова обладала замечательной способностью ко всякого рода имитациям и подражаниям, как и многие представители этой актерской династии По популярности и любви публики она соперничала с Варварой Асенковой Она часто ездила в Москву и по России на гастроли, пользуясь большим успехом. Однажды на гастролях в Казани Самойлова для бенефиса выбрала французскую сентиментальную пьесу "Материнское благословение, или Бедность и честь", в которой должна была петь. Но французские куплеты ей не нравились, и она захотела их заменить русской песней, причем не общеизвестной, а новой. Кто-то сказал ей, что в театре имеется свой сочинитель, который как раз сочиняет песни. А это был поэт-самоучка Алексей Ермилович Разоренов (1819--1891) Актриса объяснила Разоренову, какого характера песня ей нужна для этого водевиля, и на следующий день Разоренов принес ей стихи. Стихи понравились, песня в бенефис была исполнена и имела огромный успех. Это была популярная и в наши дни песня "Не брани меня, родная". Не брани меня, родная, Что я так люблю его. Скучно, скучно, дорогая, Жить одной мне без него. Я не знаю, что такое Вдруг случилося со мной, Что так бьется ретивое И терзается тоской?.. Все оно во мне изныло, Все горю я, как огнем; Все не мило, все постыло, Все страдаю я по нем!.. Мне не надобны наряды И богатства всей земли, Кудри молодца и взгляды Сердце бедное сожгли... Сжалься, сжалься же, родная, Перестань меня бранить, Знать, судьба моя такая: Я должна его любить!.. Когда водевиль стал падать и его стала отстранять комедия, вместе с ним отстранялась и артистка. Она это чувствовала сама и, простившись с публикой (в 1859 ) в "Дочери 2-го полка", не появлялась на сцене даже в благотворительных спектаклях Еще будучи актрисой, она вышла замуж за гвардейского офицера Макшеева, бросившего военную службу, чтоб сохранить талантливую актрису на сцене. Выйдя в отставку, она долгое время жила в довольстве и счастье, но потом ее муж разорился и умер; последние годы она вела скромное существование на свою пенсию. Скончалась в 1899 Надежда Самойлова в роли Кетли, пьеса «Влюбленный рекрут». С оригинала художника В.Тимма. Опубликован в “Театральном альбоме” 1842-1843 гг.  Бриллиантовая камелия, поднесённая актрисе в Москве 15 мая 1851 (Русский художественный листок. N 17 за 1851)  http://domfis.narod.ru/RusianHistory/BIOGRAPH/01180220.htm http://ptj.spb.ru/archive/11/h...samojlova/ |

| ← Назад Вперед → | Страницы: ← Назад 1 2 3 4 5 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 102 103 104 105 106 107 Вперед → Модератор: Gul |

Генеалогический форум » Дневники участников » Дневники участников » Дневник Gul » Старина и Былое [тема №31748] | Вверх ⇈ |

|

|

| Сайт использует cookie и данные об IP-адресе пользователей, если Вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт Пользуясь сайтом вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики персональных данных, даете Согласие на распространение персональных данных и соглашаетесь с Правилами форума Содержимое страницы доступно через RSS © 1998-2026, Всероссийское генеалогическое древо 16+ Правообладателям |