https://www.proza.ru/2019/08/01/503

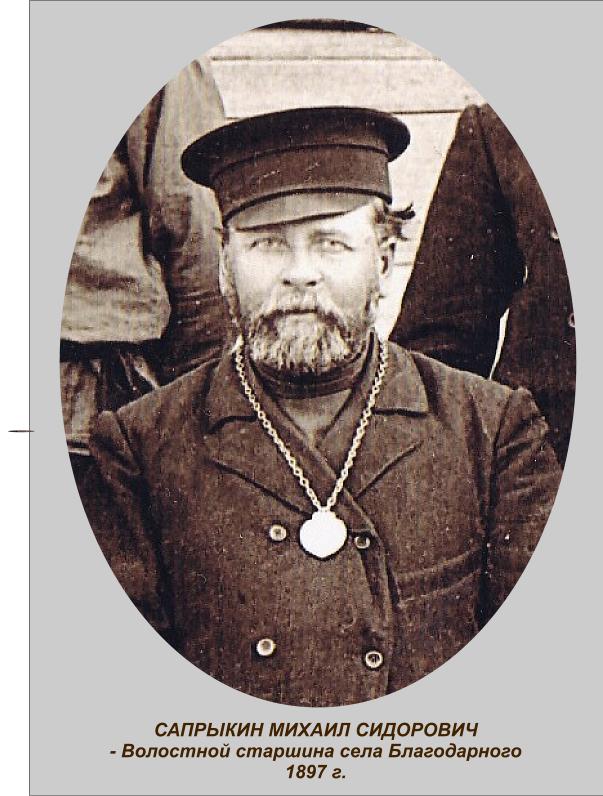

На фото: Волостной старшина села Благодарного Ставропольской губернии Сапрыкин Михаил Сидорович. 1897 год.

Фото из альбома Благодарненского районного суда.

***

М. С. Сапрыкин – волостной старшина с. Благодарного.

Рапорт Ставропольскому губернатору. 1906 г.

11 октября 1906 года Благодарненский волостной старшина Сапрыкин Михаил Сидорович подписал «Почетный Рапорт Его Превосходительству Господину Ставропольскому Губернатору». В нем он в положительном тоне доложил о делах в волости после массовых беспорядков в июле-августе 1906 года, когда активисты бунта уже находились в уездной тюрьме, и шло следствие.

М. С. Сапрыкин сообщал:

…Имею честь представить Вашему Превосходительству нижеследующие сведения о положении и состоянии вверенной мне волости:

1. Общие сведения. Благодарненская волость состоит из одного Благодаринского сельского общества. Селение Благодарное основано в 1782 году. Расположено при реке Буйволе, в 120-ти верстном расстоянии от ближайшей железнодорожной станции «Курсавка».

Благодарненская волость входит в состав 4-го Административно-полицейского стана (становая квартира в селе Сотниковском), 5-го Земского участка, 1-го Судебно-следственного участка (камера в селе Благодарном), 2-го Уряднического участка, 9-го Благочиннического округа и 25-го Ветеринарного участка.

В селении Благодарном имеют местопребывание следующие должностные лица:

Административного ведомства: Председатель Уездного съезда Бобриков Николай Михайлович; Земский уездный начальник Олехнович Сигизмунд Юстинович; Уездный исправник Пивоваров Михаил Илларионович; Секретарь съезда Мануйлов Иван Федорович; и. д. помощника исправника Александрович Николай Николаевич; секретарь полиции Козыренко Стефан Петрович.

Судебного ведомства: Уездный член Смирнов Николай Мартынович; судебный следователь Иванов Иван Иванович; Судебный пристав Кирьяков Афанасий Афанасьевич.

Финансовое ведомство: Податный инспектор Бабичев Иван Рафаилович, Казначей Раковский Моисей Петрович, старший бухгалтер Фомичев Владимир Алексеевич, бухгалтер 1 разряда Николаенко Иван Михайлович и 2 разряда Лозицкий Николай Антонович, кассир 1-го разряда Полянский Никита Максимович.

В селении имеется:

а) Три церкви. Во имя Косьмы и Дамиана, Сретения Господня и Александра Невского. Все построены из белого штучного камня. Первая из них построена в 1835 году, приблизительная стоимость сооружения 35000 рублей. Сретенская – в 1864 году, стоимость ее 20000 рублей. Александро-Невская – в 1896 году, стоимость ее 70000 рублей. Кто строил первую церковь, сведений не добыто.

Вторую строил подрядчик Жариков, а третью – подрядчик Ларионов.

Справка. Ларионов Тимофей Егорович, купец 2-й гильдии, подрядчик по строительству в селе Благодарном храма Александра Невского. За 1890 год его валовый доход составил 8 тысяч рублей, прибыль 800 рублей. [ГАСК, Ф. 459, оп. 1, д. 2484]

В Косьмо-Дамиановской церкви служит священник о. Иоанн Александрович Куликов с 7 июня 1904 года, диакон Краснов Леонтий Максимович с 1904 года.

В Сретенской церкви служит Благочинный округа о. Александр Михайлович Альтов с 1905 года, второй священник о. Александр Иванович Иванов с 1898 года, диакон Чикильдин с 1905 года.

В Александро-Невской церкви служит священник о. Владимир Стефанович Иванов-Попов с 3 октября 1904 года, диакон Константин Львович Федоров с 13 октября 1904 года.

При каждой церкви имеются хоры певчих, которые содержатся на средства приходов.

б) Десять общественных зданий. Из них в одном помещается волостное правление, построено из саманного кирпича в 1858-1862 годах, стоит 2000 рублей. В другом – Уездное Казначейство, построено в 1850-1854 годах из саманного кирпича, стоит 2500 рублей. В третьем – Министерское одноклассное училище, с двумя отделениями, построено в 1903 году из штучного камня и саманного кирпича, стоимостью в 8000 рублей.

В четвертом квартирует священник А. И. Иванов, построено в 1880 году из саманного кирпича, стоит 8000 рублей. В пятом – Общественная квартира для проезжающих чиновников, построено в 1898 году из саманного кирпича, стоит 2500 рублей. В шестом – сельская тюрьма, построена в 1874-1877 годах, стоит 4500 рублей. В седьмом – начальное Министерское училище, построено в 1905 году из саманного кирпича, стоит 6365 руб. 51 коп.

Восьмое здание состоит из частей. Амбары хлебозапасных магазинов: из них один деревянный, построенный в 1858-1862 годах, стоит 4500 рублей, вместимостью в 2400 четвертей. Другой – каменный, в середине деревянный, построен в 1897 году, стоит 10500 рублей, вместимостью 8400 четвертей.

Постройки произведены преимущественно хозяйственным способом, за исключением двухклассного училища и двух хлебозапасных магазинов. Училище строили подрядчики Воронов и Петин, а амбары: деревянный – Петин, каменный – Царев.

В девятом здании проживает священник Сретенской церкви А. М. Альтов, построено в 1902 году, из саманного кирпича, стоит 3000 рублей. В десятом – священник Александро-Невской церкви В. С. Иванов-Попов, построено в 1902 году, стоимостью 3400 руб.

В селении Благодарном находится Почтово-телеграфная контора, открыта в 1887 году. От общества никакими пособиями не пользуется.

2. Численность населения (душ) в волости:

Всего жителей в селении – 13 721

Из них: коренного населения мужчин – 5438

Коренного населения женщин – 5423

Иногородних: мужчин – 1477, женщин – 1383

Ревизских душ – 2458

Пользующихся правом голоса на сходе – 1215

Получающих земельный надел - 5438

3. Материальное обеспечение населения.

В селе имеется: дворов – 1839, рогатого скота – 7161, лошадей – 5172, овец – 15959, свиней простых – 1815.

Размер земельного надела 46000 десятин.

В том числе: удобной земли – 44674 дес., неудобной – 1326 дес.

На каждую ревизскую душу приходится земли по 18 дес. и на наличную душу по 8,5 дес.

В наделе имеется лесной кустарник, преимущественно терны и карагачи в 307 десятин. Эта дача, согласно разрешения Лесохранительного комитета от 10 февраля 1906 года за № 152, вырублена и поделена на надворные участки, сроком на 50 лет, за непременным условием, чтобы каждый домохозяин в течение пятилетнего срока произвел на доставшемся участке рассадку фруктовых и других деревьев. На этой даче в настоящее время разводятся огороды.

Количество земледельческих орудий: паровых молотилок – нет, конных молотилок – 12, плугов – 2600, плугов-букарей – 1800, граблей – 200, веялок – 800, жатвенных машин – 20, косилок – 1600.

Земли общество в аренду никому не сдает, но само арендует участок земли в 200 десятин казенной меры у Туркменского Приставства сроком на один год с 1 марта 1906 года по 1 марта 1907 года.

4. Народное образование.

В селении находится Городское трехклассное училище, открытое в 1902 году. При нем состоит инспектором Тетеревятников, учителями: Мащенко и Володин Александр Андреевич. В нем учеников 75 мальчиков. В пособие училищу обществом отпускалось по 1000 рублей в год. В настоящее же время, т. е. с 1906 года пособие не выдается.

Школ Министерских три. Одно одноклассное с двумя отделениями, открыто в 1902 году, при нем состоит заведующей Мейлах Анна Андреевна с 1902 года и учительницей – Орлова Зинаида Васильевна с 1905 года. В нем учеников: 87 мальчиков и 38 девочек.

Женское училище. В нем учительницей Андреева Елизавета Григорьевна с 1898 года. В нем учеников – 35 девочек. Начальное училище. В нем учительницей Смирнова Зинаида Николаевна с 1902 года. В нем учеников: 70 мальчиков. Одноклассное и начальное училища помещаются в собственном здании, а для женского училища помещение нанимается за плату по 120 рублей в год.

Три церковно-приходских школы. При Сретенской церкви школа находится в отдельном помещении, построенном церковным причтом, существует с 1893 года. В нем учеников: мальчиков 67, девочек 23. Диаконо-учителем состоит диакон Чикильдин с 1905 года. В пособие от общества отпускается сторож натурою.

При Косьмо-Дамиановской церкви – в отдельном помещении, построенном на средства причта, существует с 1893 года. В нем учеников: 55 мальчиков, 5 девочек. При нем диакон-учитель Краснов Леонтий Максимович с 1904 года. В пособие обществом отпускается 25 рублей и сторож натурою.

При Александро-Невской церкви школа существует с 1896 года. Диаконо-учителем состоит диакон Федоров Константин Львович с 1904 года. В нем учеников: 38 мальчиков. Школа помещается в церковной сторожке. В пособие отпускается сторож натурою.

Все Министерские училища содержатся на средства общества: на женское – 400 рублей, на второе начальное – 450 рублей в год.

Имеются народнообразовательные учреждения. При Городском и Одноклассном училищах ведутся воскресные чтения преподавательским персоналом. В классе училища слушателей 20-100 детей, 40-100 мужчин, 40-100 женщин. При Городском училище имеется волшебный фонарь, а так же в каждые праздничные дни при имеющейся чайной ведутся чтения членами Общества трезвости и желающими лицами для слушателей, являющихся каждый раз много.

5. Народное здравие.

Имеется больница, открыта в 1898 году. При ней врач Петровский Василий Иванович с 1904 года, три фельдшера и акушерка. В санитарном отношении село благополучно от всяких заразных болезней на людях и на скоте.

По отношению водоснабжения село имеет достаточное количество колодцев, из которых жители и пользуются питьевой водой. Вода в пяти колодцах хорошая и по качеству вкусная.

В селе находится одна аптека.

6. Обеспечение народного продовольствия.

По числу 10113 душ обоего пола коренного населения должно быть нормальных запасов хлеба в четвертях: озимого – 26968, ярового – 13484. Имеется налицо: озимого – 40775, ярового – 6161. Имеется в недоимке: ярового – нет, озимого – 9598. По числу 598 душ обоего пола иногороднего населения, подлежащего обложению продовольственным сбором, должно быть продовольственного капитала – 2930 руб. 20 коп.; состоит налицо капитала – 693 руб. 40 коп.; Остается в недоборе – 2236 руб. 80 коп.

7. Занятия и промыслы.

Главное занятие жителей – хлебопашество. Пространство занимаемой земли озимыми хлебами составляет – 6746 десятин, яровыми – 9935 десятин. Общественной запашки нет. Урожай хлебов не особенно удовлетворительный, в виду бывших засух.

8. Торговля и промышленность.

В селении имеется 161 торговых и промышленных заведений: 43 лавки, 88 амбаров для ссыпки, 5 лесных складов, 3 шерстяных, 4 заезжих двора, 2 пекарни, 2 трактира, 3 казенных винных лавки, 2 погреба русских виноградных вин, 1 пивная лавка.

Торговых документов выбрано на сумму: по 2 разряду – 1437 руб., по 3 разряду – 506 руб., по 4 разряду – 44 рубля.

В селе две ярмарки и один базар по понедельникам. Троицкая ярмарка продолжается 10 дней, Косьмо-Дамиановская – 14 дней.

Справка. В селе Благодарном за 7 дней до праздника Святой Троицы с 10-ти дневным сроком проводится Троицкая ярмарка. С 26 ноября по 10 декабря проводится Космодамиановская ярмарка. [28]

9. Окладные и мирские сборы и повинности.

Окладные сборы, на которые распространяется действие Высочайше утвержденного 23 июня 1900 года Положения (ст. ст. 240-340), издания 1902 года. По окладному листу на текущий год подлежит ко взносу: выкупных платежей – 6232 руб. 54 коп.; Государственного поземельного налога – 759 руб. 46 коп.; Земских сборов – 2970 руб. 82 коп. Всего – 9962 руб. 82 коп.

Платеж этой суммы распределен на два частных срока. По наступившим частным срокам должно поступить: по 1-му сроку 15 июня – 2490 руб. 7,5 коп.; по 2-му сроку 1 декабря – 7472 руб. 2,5 коп. В уплату поступило – 7193 руб. 15 коп. Остается получить – 2769 руб. 67 коп.

Казенных окладных сборов в недоимке нет.

Страховые платежи в текущем году еще не вносились.

Мирские сборы. Исчислено доходов по смете, в том числе по раскладке общества, а именно: с 5370 душ – 10310,4 руб. С крупного рогатого скота и лошадей: с гулевого скота – 2850 руб.; с овец – 4215 руб. С усадебной земли – нет. Итого: 17375, 4 руб.

Расходные статьи, в том числе на удовлетворение текущих мирских потребностей: на жалование должностным лицам, содержание училищ, почтовых лошадей и корреспонденции, канцелярские расходы, врачебную часть, квартирную повинность, ремонт и отопление общественных зданий, содержание полицейских и других служб, пособие разным лицам. Итого – 0.

Приписка: Назначение раскладки в текущем году не состоялось.

Мирских капиталов в наличности – 13445 руб. 34 коп. Из них хранятся: в местном Банке, вложены для приращения процентов, – 9745 руб. 2 коп.; в Благодарненской сберегательной кассе – 1113 руб. 24 коп.; в кассе волостного старшины – 2587 руб. 8 коп.

10. Пожарная часть. Под пожарным обозом находятся 5 лошадей. Пожарный инструмент: 4 трубы, 5 бочек, 4 багра, 3 рогача, 2 лестницы, 20 ведер, 5 хомутов, 10 фонарей, 2 крючка, 3 вил, 6 дрог. Пожарный обоз содержится в полной исправности.

11. Почтовая часть. 15 почтовых лошадей содержит крестьянин Архип Деев с 1904 года за плату 1370 рублей в год. Кроме того, в селе имеется казенная почтовая станция, на которой крестьянин Василий Щербаков содержит две тройки лошадей.

12. Сельская тюрьма. В сельской тюрьме содержится арестантов: 3 мужчин, 1 женщина.

13. Сельское общественное управление.

Личный состав. Волостной старшина Михаил Сидорович Сапрыкин с 1 января 1901 года. И. д. волостного писаря Андрей Булгаков с 27 августа 1906 года. Председатель волостного суда Иван Бурцев с 1 января 1904 года. Рассыльные при волостном правлении – 10 чел. Верховых казаков – нет.

Оклады содержания должностным лицам в год: Волостному старшине – 500, Волостному писарю – 1200, Помощникам старшины – 100, Председателю волостного суда – 100 руб.

Делопроизводство. Входящих бумаг по входящему журналу – 4804. Из них исполнено – 4689. Исходящих бумаг – 5164.

Число дел в волостном суде.

Осталось от прошлого года: гражданских – 2, уголовных – 3.

Поступило: гражданских – 533, уголовных – 156.

Разрешено: гражданских – 439, уголовных – 126.

Остается: гражданских – 120, уголовных – 41.

Не приведено в исполнение решений по гражданским делам – 100, приговоров – 30.

14. Опекунская часть. По волости существует сиротских опек – 97. Общая стоимость состоящих в опеке имуществ – 44012 руб. 61 коп. Сумма сиротских капиталов – 7741 руб. 11 коп. Капитал хранится в Благодарненском сельском Банке, из 6 % годовых. Учет опекунам производится ежегодно, а за текущий год производится в настоящее время.

15. Воинская повинность. Запасных нижних чинов на учете: постоянных – 271, временных – 80, временно отлучившихся – 33. Ратников 1-го разряда – 120. 13-м военно-конским участком заведует капитан Артем Плотников.

16. Кредитные учреждения.

В селении Благодарном учрежден сельский Банк, открыт 20 марта 1898 года. На его открытие общество ассигновало 5000 рублей. Приход с основания банка: основного капитала – 5000 руб.; прибылей – 7899, 37 руб.; вклады на % - 1485, 96 руб.; уплат по ссудам – 54986 руб.; процентов за ссуды – 6645, 47 руб.; не выплачены %% по вкладам – нет; остаток от 1905 года – 2145, 99 руб. Итого: 65263,42 руб.

Расход: выдано ссуд – 52685 руб.; возвращено вкладов – 5413, 12 руб.; выдано процентов – 838,47 руб.; израсходовано на концтовары и прочее – 579,66 руб. Итого: 59516, 34 руб.

За тем состояло на лицо – 5747,08 руб.

Благодарненский волостной старшина Сапрыкин.

№ 5164, 11 октября 1906 г. [75]

***

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Рапорт начальника Благодаринской уездной тюрьмы

Его Превосходительству, Господину Ставропольскому Губернатору

Имею честь представить при сем Вашему Превосходительству, на обороте сего, ведомость о числе арестантов, содержащихся во вверенной мне тюрьме и донести, что в тюрьме состоит все благополучно.

И.Д. начальника тюрьмы – губернский секретарь Сафронов Федор Лукьянович. № 1421, 12 октября 1906 г.

Ведомость о числе арестантов, содержащихся в Благодаринской уездной тюрьме Ставропольской губернии

Наименование арестантов, состоит:

Приговоренных: Мужчин – 41, женщин – 10

Находится под судом и следствием:

- Мужчин за беспорядки в селении Благодарном по 264 Ст. – 34;

- За разные преступления – 22

Политических:

- Мужчин по 21 Ст. усиленной охраны – 13.

Женщин – нет.

Итого 129 человек.

И.Д. начальника тюрьмы Ф. Сафронов. [75]

***

Сведения Благодаринского Уездного съезда

земских начальников за 1906 г.

Судебных дел Поступило Решено Осталось

Гражданских 2018 1338 680

Уголовных 529 393 136

Административных 214 199 15

Продовольственных 182 180 2

Назначено к слушанию гражданских и уголовных дел – 736, административных – 10.

Продовольственного капитала: деньгами – 1757 руб. 68 коп; 4% бумагами – 6000 руб. Итого: 7757 руб. 68 коп.

Секретарь Съезда – Иван Федорович Мануйлов. [75]

***

Рапорт Казначея Благодаринского Казначейства

Его Превосходительству, Господину Ставропольскому Губернатору

Имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что во вверенном мне Казначействе обстоит все благополучно.

В кладовой Казначейства на 12 октября 1906 года состоит в наличии:

В оборотном капитале:

- кредитными билетами – 9996 руб.

- золотом – 4422 руб. 50 коп.

- серебряною монетою – 6316 руб. 53 коп.

- медною монетою – 482 руб. 97 коп.

Итого – 21218 руб.

Процентными бумагами – 556048 руб. 55 коп.

В разменном капитале:

- годными кредитными билетами – 241075 руб.

- ветхими – 21225 руб.

Итого: 262300 руб.

Всего: 839566 руб. 55 коп. (Восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть руб. пятьдесят пять коп.)

Казначей – М. Раковский

12 октября 1906 г. [75]

***

ИСТОЧНИКИ:

28. Памятная книжка Ставропольской губернии на 1904 г. Ставрополь, 1904.

72. Дело о службе секретаря Благодарненского съезда мировых судей Ивана Федоровича Мануйлова. 19 июня 1888 г. ГАСК, Ф-202, оп. 1, д. 2.

73. Дело о службе Мирового судьи 5 участка Благодарненского округа Николая Матвеевича Юзвинского. ГАСК, Ф-202, оп. 1, д. 1.

74. Дело о службе Мирового судьи 3 участка Благодарненского округа г. Стоцкого и о назначении его уездным членом по Александровскому уезду. 1888 г. ГАСК, Ф-398, оп 20, д. 1.

75. Ведомости и рапорты волостных правлений о положении и состоянии волостей Ставропольской губернии. ГАСК, Ф-101, оп. 4, д. 3057.

Владимир Пузиков

31 июля 2019 г.

© Copyright: Владимир Пузиков, 2019

Свидетельство о публикации №219080100503