🗺️ Александрия — СК

село Благодарненского района

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

15 февраля 2016 17:54 Товарищество "12-я годовщина Октября":http://www.proza.ru/2016/02/15/1757 5 февраля 1929 года в Ставропольский окружной колхозный союз (Ставрокрколхозсоюз) поступило заявление от сельскохозяйственного товарищества по общественной обработке земли «12-я годовщина Октября» села Александрии Благодарненского района. К заявлению были приложены документы: Устав коллектива, копия протокола общего собрания о желании его членов вступить в Ставрокрколхозсоюз, посемейные и поимущественные списки членов товарищества и акт обследования товарищества агрономом Окрколхозсоюза. Сообщалось, что Скуратов Андрей Петрович и Козлов Антон Павлович избраны уполномоченными от товарищества, сроком на один год, для участия в собраниях окружного колхозного Союза. Заявление подписали: Председатель товарищества – П. А. Рыбалко, члены правления – А. Алтухов, В. Кульчицкий и секретарь – А. Скуратов. *** Список глав хозяйств товарищества «12-я годовщина Октября»: Агарков Герасим Николаевич, 51 год, 7 чел. Алтухов Андрей Васильевич, 38 лет, 8 чел. Алтухов Гавриил Васильевич, 30 лет, 4 чел. Бузов Михаил Иванович, 25 лет, 3 чел. Бузов Павел Иванович, 18 лет, 2 чел. Козлов Антон Павлович, 32 года, 2 чел. Козлов Семен Павлович, 28 лет, 4 чел. Кульчицкий Василий Афанасьевич, 49 лет, 6 чел. Лелеков Спиридон Митрофанович, 25 лет, 3 чел. Никифоров Григорий Алексеевич, 30 лет, 5 чел. Никифоров Стефан Алексеевич, 27 чел, 2 чел. Рыбалко Петр Антонович, 20 лет, 5 чел. Козлов Федор Павлович, 20 лет, 1 чел. Скуратов Андрей Петрович, 27 лет, 4 чел. Скуратов Антон Петрович, 20 лет, 3 чел. В 15-ти семьях, вошедших в состав товарищества, насчитывалось 59 едоков. Из них: 35 трудоспособных, 12 грамотных, 19 малограмотных, 28 неграмотных. Бывших красных партизан, участников гражданской войны– 6 человек, в их семьях 24 едока. Товарищество «12-я годовщина Октября» намеревалось начать свою трудовую деятельность с весны 1929 года, сосредоточившись на производстве продукции полеводства и животноводства. Объединенный земельный участок членов товарищества находился компактно в одном месте. Из 183 десятин имелось земли: распашной – 138 десятин, под усадьбами – 6 десятин, под выгоном – 39 десятин. ИСТОЧНИКИ: Материалы по организации сельхозтоарищества «12-я годовщина Октября». 1929 г. Ставропольский архив ГКАУ «ГАСК». ФР-602, опись 1, д. 125. Владимир Пузиков Василий Соколов Г. Благодарный 15 февраля 2016 г. ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

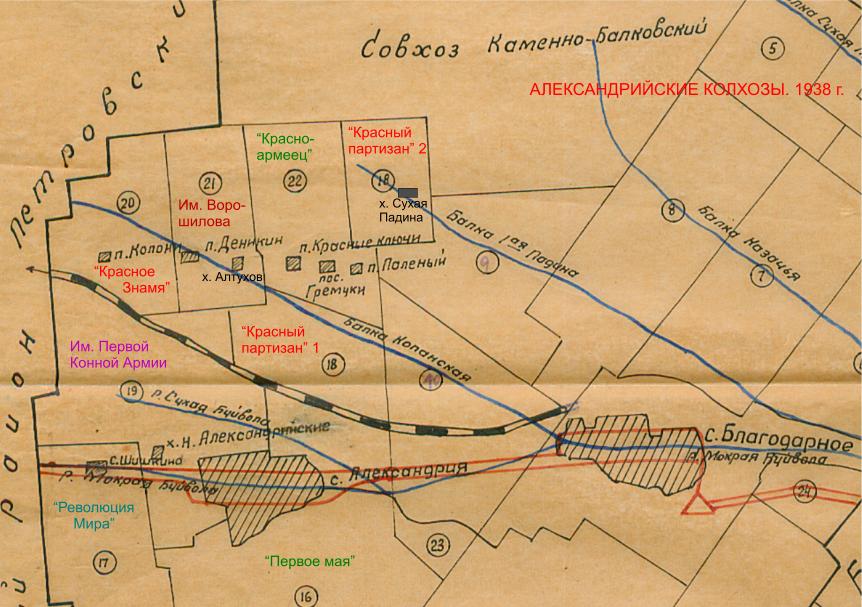

16 февраля 2016 8:19 СЕЛЬХОЗТОВАРИЩЕСТВО "СВОБОДНЫЙ ГРАЖДАНИН": http://www.proza.ru/2016/02/16/503 НА ФОТО: Фрагмент карты Благодарненского района Ставропольского края. Колхозы Александрийского сельсовета. 1938 г. Колхозы созданы на основе артелей, коммун и товариществ, организованных в 1920-1930 годы. *** ТОВАРИЩЕСТВО «СВОБОДНЫЙ ГРАЖДАНИН» В 1922 году в селе Александрии Благодарненского уезда Ставропольской губернии было организовано сельскохозяйственное товарищество «Свободный гражданин». В его состав вошло восемь крестьянских семей. Список глав семей товарищества «Свободный гражданин»: Евглевский Ефим Васильевич, 40 лет. Зуев Харитон Егорович, 55 лет. Калмыков Андрей Степанович, 43 года. Коваленко Александр Григорьевич, 24 года. Коваленко Иван Спиридонович, 41 год. Кузнецов Козьма Тарасович, 33 года. Меняйлов Фома Данилович, 42 года. Сущев Илья Данилович, 42 года. ИСТОЧНИКИ: Материалы по организации сельхозтоварищества «Свободный гражданин». 1922 год. Ставропольский архив ГКАУ «ГАСК». ФР-323, опись 1, д. 66. Владимир Пузиков Василий Соколов Г. Благодарный 15 февраля 2016 г.  ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

20 февраля 2016 18:33 ЛОГАЧЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - Первый председатель Александрийского сельского Совета Благодарненского уезда Ставропольской губернии. 1918 год. http://www.proza.ru/2016/02/20/1821 Логачев Сергей Михайлович родился в 1897 году в селе Александрии Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии в крестьянской семье. Его отец Логачев Михаил до 1917 года работал по найму у зажиточных хозяев-кулаков, а затем – сторожем почтовой конторы. Ушел из жизни в 1919 году. Сергей в 1908 году поступил учиться в сельскую школу, окончил три класса. С 1909 года во время сезонных полевых работ батрачил у кулаков. В мае 1916 года его призвали на воинскую службу, зачислили рядовым в 5-й Кавказский пограничный полк, который дислоцировался в селе Джебраил Елизаветопольской губернии. Октябрьскую революцию Сергей Логачев встретил в городе Петрограде, где служил в 180-м пехотном запасном полку. В феврале 1918 года он прибыл на родину, в село Александрию Благодарненского уезда, где был избран председателем Александрийского сельского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. На Ставрополье начиналась гражданская война, в уездах создавались партизанские отряды, в которые вступали солдаты, вернувшиеся с фронтов Первой мировой войны. Сергей Логачев вступил добровольцем во 2-й Ставропольский партизанский отряд, который дислоцировался в губернском городе Ставрополе. Вскоре на собрании бойцы-партизаны избрали его председателем дивизионного комитета. 8 июля 1918 года (старый стиль) в Ставрополь вошел отряд Добровольческой Армии под началом генерал-майора Уварова. Первым военным губернатором был назначен полковник Глазенап Петр Владимирович, его помощником – генерал-майор Уваров, начальником штаба военного губернатора – полковник Яковлев. Красно-партизанские отряды оставили губернский город, отошли в восточные и южные города и села губернии. С августа 1918 года Сергей Логачев командовал эскадроном в Ставропольском кавалерийском полку, участвовал в боях с отрядами Добровольческой Армии в районе села Медведского, Высоцкого, Донской Балки и Сухой Буйволы. В сентябре 1918 года Сергей Логачев участвовал в работе фронтового съезда по созданию регулярной армии Ставропольской губернии. Съезд открылся 9 сентября в селе Благодарном, но в связи с неблагоприятной обстановкой на фронте для красных, на следующий день заседания съезда продолжились в селе Новоселецком. На съезде была сформирована регулярная Армия Ставрополья, избраны руководящие органы, штаб. Сергей Логачев вошел в состав комиссии по снабжению XI Красной Армии, назначен заместителем председателя комиссии. Комиссия размещалась в городе Пятигорске. В январе 1919 года части XI Красной Армии, под нажимом превосходящих сил противника и в связи с эпидемией тифа, отступала за Маныч, к Царицину, Астрахани и Кизляру. Сергею Логачеву с регулярными частями уйти не удалось, он был вынужден остаться на оккупированной территории в городе Георгиевске и скрываться от белых у граждан, сочувствующих советской власти. В апреле он попал под массовую мобилизацию в Добровольческую Армию, был зачислен рядовым в 5-й Апшеронский полк. Полк нес службу на станции Хасав-Юрт Владикавказской железной дороги. В июле 1919 года группа солдат из 5-го Апшеронского полка дезертировала, добралась до Чеченской крепости Шатой и перешла на сторону красных. Среди беглецов был и Сергей Логачев. Его зачислили адъютантом штаба отряда Гикало. *** Гикало Николай Федорович (1897-1938 гг.) – известный политический деятель, участник гражданской войны на Северном Кавказе. В апреле 1918 года он был избран председателем Грозненского Совета рабочих и крестьянских депутатов, являлся организатором и руководителем отрядов Красной Армии в городе Грозном. К лету 1918 года общая численность гарнизона Грозного составила 1000 штыков, 6 орудий, 12 пулеметов. 3 июня 1918 года Н. Ф. Гикало, приказом военного комиссара Терской республики, был назначен командующим Красной Армией Грозного и Старых промыслов. С января 1919 года он командовал Вооруженными силами Терской области, а после захвата белыми Терской области, с середины февраля – организовывал партизанские отряды в горной части Терской области. *** В ноябре 1919 года партийная ячейка при отряде Гикало приняла Сергея Логачева, без прохождения кандидатского стажа, в члены ВКП(б). С марта 1920 года он участвовал в боях за освобождение города Баку от белогвардейцев и английских интервентов. А после освобождения города, пять лет служил в должности инструктора-организатора при политотделе 1-го корпуса XI Красной Армии. С февраля 1925 года С. М. Логачев на партийно-политической работе. Его назначили пропагандистом Завокзального районного комитета ВКП(б) города Баку. С апреля 1927 года он на хозяйственной работе. Два года состоял доверенным Масложирового синдиката, затем два года заведовал секретной частью Азербайджанской Промкооперации. В сентябре 1931 года партийные органы направили С. М. Логачева на работу в сельское хозяйство. Северо-Кавказский краевой комитет ВКП(б) рекомендовал его на должность председателя Рабочего кооператива при зерносовхозе «Балтийский рабочий», который находился в хуторе Гокинаев Моздокского района. В марте 1933 года новое назначение – заместителем директора Овцесовхоза № 7. Центральная усадьба совхоза размещалась в хуторе Лойкин Моздокского района. С июня 1935 года С. М. Логачев работал заместителем директора Прималкинского зерносовхоза, который размещался на территории Кабардино-Балкарии в станице Прохладной Прималкинского района. В 1936 году С. М. Логачев успешно прошел проверку в партийной комиссии и 20 июня ему был выдан партийный билет члена ВКП(б) нового образца. Однако, через две недели он был исключен из партии, 18 августа 1936 года арестован и обвинен по Статье 58-10 ч. 1 УК РСФСР в причастности к право-троцкистской организации, антисоветской агитации и пропаганде. 23 февраля 1937 года Спецколлегия Северо-Кавказского Краевого суда приговорила Логачева Сергея Михайловича к лишению свободы сроком на 10 лет, с поражением в правах на 3 года. 19 марта 1937 года его партийные документы были погашены Северо-Кавказским крайкомом ВКП(б) с пометкой «Исключен как ярый троцкист». 4 февраля 1959 С. М. Логачев был реабилитирован по Постановлению Президиума Верховного Суда РСФСР. Его фамилия включена в Книгу памяти Кабардино-Балкарской республики. *** ИСТОЧНИКИ: Логачев Сергей Михайлович. Учетно-партийные документы. Архив РГАСПИ. Письмо и копии от 18.02.2016 г. Сухоруков В. Т. XI Армия в боях на Северном Кавказе и Нижней Волге в 1918-1920 гг. Москва. Воениздат, 1961. Логачев Сергей Михайлович. Книга памяти жертв политических репрессий Кабардино-Балкарской Республики. Владимир Пузиков Г. Благодарный 19 февраля 2016 г. ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

20 февраля 2016 18:34 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

10 марта 2016 9:53 16 ноября 2016 9:06 http://www.proza.ru/2016/03/09/513 Щегольков Василий Кузьмич. 37 год Владимир Пузиков На фото: Бузов Василий Николаевич - внук Щеголькова Василия Кузьмича. ЩЕГОЛЬКОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 10 ЛЕТ ЛАГЕРЕЙ ЗА РАЗГОВОРЫ Мой прадед – Шуленин Антон Васильевич и прадед Бузова Василия Николаевича – Щегольков Кузьма (Козьма) Осипович, уроженцы села Александрии Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии, в начале XX века жили на хуторе Копани Александрийской волости Благодарненского уезда Ставропольской губернии. Они женились на сестрах Зеновых из села Сухая Буйвола. По фамилии их жен семьи Шулениных и Щегольковых получили уличное прозвище «Зеновы». В семье Шуленина Антона Васильевича (1880-1945 гг.), так же уроженца Сухой Буйволы, родилось две дочки: Акулина (моя бабка – Щеголькова-Гречкина Акулина Антоновна, 1903 г. р.) и Варвара (в замужестве – Дмитриева Варвара Антоновна, 1904 г. р.), а в семье Щеголькова Кузьмы Осиповича родились сыновья Василий и Егор, дочери Елизавета (в замужестве – Кузнецова Елизавета Кузьминична) и Татьяна (в замужестве – Позднякова Татьяна Кузьминична). О Щеголькове Василии Кузьмиче пойдет речь в этом очерке. Василий родился 15 марта 1903 года. В сельской школе научился только писать и читать, был малограмотным. С детских лет трудился в личном хозяйстве отца. Участия в гражданской войне не принимал ни на стороне белых, ни на стороне красных, так как по возрасту не подходил под мобилизацию. В 1920 году Василий он женился на Затонской Евдокии Андреевне, 1902 года рождения. 27 сентября 1921 года в их семье родилась дочь Вера (в замужестве – Бузова Вера Васильевна). 1921 год на Ставрополье оказался засушливым, с осени начался страшный голод, который продолжался более года. Люди пухли от года, болели и умирали. Съели лошадей, верблюдов и рабочий скот, потом кошек и собак. Пустили в пищу солому с крыш и кору с деревьев, курай и лебеду. Советская власть помогала населению продовольствием, но на всех голодающих ее не хватало. С 1925 по 1927 годы Василий служил в Красной Армии. После демобилизации отделился от отца, получил выдел: двух быков, корову, десяток овец и 6 гектаров посева, зажил своей семьей, занялся крестьянским трудом. Во время массовой коллективизации не вступал в артели и коммуны, а вел индивидуальное хозяйство. Не вошли в коллективные организации его отец Кузьма Осипович и тесть – Затонский Андрей Лаврентьевич. В 1930 году их раскулачили, выслали в спецпоселение в село Рагули, а в 1931 году осудили, отправили отбывать наказание на Урал. Щегольков Кузьма Осипович был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей, а сын Василий осужден по Статье 131 УК на 1 год лишения свободы. Вернувшись на родину, Василий активно занялся личным хозяйством. Завел две пары быков, лошадь, три коровы, тридцать овец. Засевал зерновыми 15 гектаров. Его дочь Вера рассказывала сыну – Василию Николаевичу Бузову о хозяйстве: «…Овец у нас было 300 голов, целая отара! Я мечтала стать учительницей младших классов, просила отца отпустить меня на учебу в педагогическое училище. Но он ответил: «…Надо работать в своем хозяйстве, работы много, нам с матерью одним не управиться!» Но когда в 1935 году жители хуторов Копани, Терновый и Садовый объединились в колхоз «Красное Знамя», вступил в колхоз и Василий Щегольков с семьей. 10 сентября 1937 года Василия Щеголькова арестовали сотрудники Благодарненского районного отдела НКВД и заключили под стражу в КПЗ. Начальник райотдела НКВД Емельянов организовал работу отдела четко. На задержание подозреваемого, его допрос, сбор необходимых документов и подготовку обвинительного заключения ушло всего пять дней! 12 сентября 1937 года председатель колхоза «Красное Знамя» Никита Переверзев и секретарь Пузиков дали на Василия Щеголькова отрицательную характеристику. Полагаю, Пузиков – это мой двоюродный дед – Пузиков Владимир Петрович, комсомолец, активист, которого тоже в 1937 году арестовали, осудили на 10 лет лагерей. Переверзев и Пузиков обвинили Василия в агитации против коллективизации и руководства колхоза, о его разговорах среди колхозников: «…Комсомольцы и партейцы в руководстве колхоза не могут отстаивать интерес колхозников. Мы подбираем своих людей в правление колхоза». Они писали, что Василий из семьи кулака Щеголькова Козьмы Осиповича, имел связь с кулачеством, содержал у себя на квартире сосланного кулака Затонского Андрея Лаврентьевича, который, не имея патента, занимался незаконной торговлей. Они делали вывод, что таким людям не место в социалистическом обществе. 13 сентября 1937 года Василия Щеголькова допросил сотрудник Благодарненского РО НКВД Глазунов. Он напористо ставил вопросы, хотел скоро добиться признательных показаний: - Вы среди колхозников систематически проводили антисоветскую агитацию. Подтверждаете это? - Нет, этого я не подтверждаю! Агитации я не проводил. - Вы говорите неправду, - следователь стал зачитывать Щеголькову показания свидетеля, допрошенного 12 сентября. – Вы говорили: «…Комбайнами хлеб убирать не нужно. Они делают много потерь, высоко косят, пропадает солома. За работу комбайнов надо платить государству, отдавать наш хлеб, колхозникам ничего не останется. Косить следует лобогрейками!» Глазунов прекратил читать, внимательно посмотрел на Василия, ждал его реакции на прочитанный текст, изменений в лице. - Ну, что? Подтверждаете Вы это? Василий, который вел себя уверенно, не чувствуя серьезной вины перед советской властью, стоял на своем: - Я так не говорил! Клевету подтверждать не буду. - Допустим, Вы этого не говорили, - продолжил следователь. – А что Вы скажете на показания второго свидетеля. Он утверждает: во время сенокоса этой весной Вы говорили колхозникам, что подали заявление в сельхозартель по принуждению. А ведь колхоз – дело добровольное! По новой Конституции крестьянам можно жить единолично! Вы это говорили? - Нет! Я такого не говорил. - А вот Александрийский сельский Совет дал нам справку, что Вы кулака Андрея Лаврентьевича Затонского с семьей у себя дома приветили, - и Глазунов зачитал справку сельсовета. – А его сына – Затонского Константина Андреевича, 1891 года рождения, мы арестовали 9 сентября. Вы это знаете! Так я Вас спрашиваю, в справке сельсовета все правильно написано? - Нет, неправильно! Затонские – родители моей жены Евдокии Андреевны. Что же, мне их на улицу выгнать? – задал вопрос следователю Василий, а немного помолчав, добавил: - А что мне дочери Вере сказать, если она спросит: «Папа, ты, почему дедушку Андрея из дома выгнал?» - Значит, Вы не признаете, что пригрели у себя дома ссыльного кулака! - Не признаю, - ответил Василий. И все же, на вопрос следователя о его участии в обсуждении предстоящих Выборов в Верховный Совет РСФСР, подследственный дал положительный ответ: - Да, я подтверждаю, что две недели назад говорил колхозникам: «…Скоро будут выборы в Верховный Совет и неизвестно, кто будет выставлять кандидатов? Пришлют списки сверху, и будем голосовать не за того, за кого хочешь, а за того, кого нам навяжут». Отлично! – следователь остался доволен ответом и заявил: - Таким образом, Вы гражданин Щегольков обвиняетесь в антисоветской агитации среди колхозников сельхозартели «Красное Знамя». Задаю Вам последний вопрос: Признаете себя виновным в этом? - Нет! Виновным себя в антисоветской агитации среди колхозников не признаю! После подписания каждого своего ответа в протоколе допроса, Щеголькова увели в камеру предварительного заключения. Через два дня, 14 сентября 1937 года отрицательную характеристику Щеголькову Василию дал и Александрийский сельский Совет. Из справки сельсовета: «…Щегольков Василий Кузьмич сын кулака. Его отец, тесть и теща в 1930 году раскулачены и высланы на Урал. К проводимым Советом мероприятиям относится враждебно, что и удостоверяется». На следующий день уполномоченный Управления Госбезопасности Благодарненского РО НКВД, сержант госбезопасности Волобуев предъявил В. К. Щеголькову обвинительное заключение. Суть дела: «…Щегольков Василий Кузьмич систематически среди колхозников проводил наглую антисоветскую агитацию. Он говорил: - Нужно сменить все руководство колхоза и заменить его своими людьми, а то нас коммунисты с комсомольцами накормят, сдадут хлеб государству, а мы – голодай. Надо выбирать руководителями хозяйственных людей, а то эта беднота доруководилась! Конституция предусматривает свободное вероисповедание, а коммунисты сломали церковь, придется им же ее строить». Обвинительное заключение уже было подписано начальником Благодарненского РО НКВД, старшим лейтенантом ГБ И. И. Емельяновым и утверждено начальником оперативной группы НКВД, старшим лейтенантом ГБ Крыловым. 16 сентября 1937 года Тройка НКВД СССР по Орджоникидзевскому краю, рассмотрев следственное дело № 3488 по обвинению Щеголькова В. К. в антисоветской агитации, не указав статьи Уголовного Кодекса, постановила подвергнуть его лишению свободы сроком на десять лет. Брат его жены – Затонский Константин Андреевич, 1891 года рождения, уроженец села Александрии, образование низшее, беспартийный, колхозник, по приговору Тройки НКВД СССР по Орджоникидзевскому краю был расстрелян. Отбывал наказание В. К. Щегольков в Кулойлаге Архангельской области. Этот лагерь открыли 16 августа 1937 года. В основном заключенные занимались лесозаготовками. Численность лагеря по состоянию на 1 января 1938 года составляла 10581 заключенный. По официальным данным, смертность в лагере составляла 48,7 процента. Щегольков Василий Кузьмич умер в лагере в 1938 году. 25 декабря 1965 года по Постановлению Президиума Ставропольского краевого суда В. К. Щегольков был реабилитирован. Его дочь – Бузова (Щеголькова) Вера Васильевна, на основании Статьи 2 Закона РФ от 18.10.1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий», как дочь необоснованно репрессированного и в последствии реабилитированного Щеголькова В. К. и оставшейся без родительского попечения, 18 ноября 1994 года признана пострадавшей от политических репрессий. Решение по этому вопросу подготовили: начальник отдела Ставропольской краевой прокуратуры Н. В. Жерлицын и прокурор отдела М. Я. Цуккерштейн, а утвердил – заместитель прокурора Ставропольского края Ю. М. Лушников. *** В заключение очерка приведем генеалогическую ветвь Бузова Василия Николаевича по материнской линии: Прапрадед – Щегольков Осип, прадед – Щегольков Кузьма Осипович, дед – Щегольков Василий Кузьмич (1903 – 1938 гг.), мать – Бузова (Щеголькова) Вера Васильевна, сын – Бузов Василий Николаевич (род. 6 апреля 1950 г.). Владимир Пузиков Г. Благодарный 7 марта 2016 г.  ЩЕГОЛЬКОВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ: https://img-fotki.yandex.ru/ge...be647_orig  ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (2) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

7 июня 2016 16:30 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

7 июня 2016 16:33 Село Александрия на Буйволе до 1917 года

Владимир Пузиков

Светлой памяти моих родителей

Пузикова Ильи Ивановича и

Пузиковой-Гречкиной

Елизаветы Ивановны

- посвящается!

ВЛАДИМИР ПУЗИКОВ

ВАСИЛИЙ СОКОЛОВ

+ 14

СЕЛО АЛЕКСАНДРИЯ

НА БУЙВОЛЕ

Часть первая

Документальные очерки

г. Благодарный

2016 г.

Пузиков В. И., Соколов В. В.

Село Александрия на Буйволе. Часть первая. Документальные очерки. Благодарный, 2016.

В книгу вошли документальные очерки: из истории села Александрии (Александровки) Благодарненского района Ставропольского края, Александрийских и Красноключевских хуторов, обрядах и обычаях первых поселенцев; об участии александрийцев в бунте против земства в 1914 году, в гражданской войне 1918-1920 годов, в коллективизации сельского хозяйства; о людях, прошедших через политические репрессии 30-х годов прошлого века. Книга адресована широкому кругу читателей, от 14 лет и старше.

© Пузиков В. И., Соколов В. В., 2016

О СВОИХ ПРЕДКАХ

Я не знаю своих отдаленных корней,

Это не было в моде при жизни моей.

Только знаю лишь то, что не граф и не князь,

Я родился на свет никого не спросясь.

Но пришел в этот мир человек, не щенок,

Меня мать и отец звали нежно: «сынок».

Помню бабушек двух, ну а дальше – темно,

Словно вырублен свет в неизвестном кино.

Ведь у кошек и то родословная есть,

На которых растет «благородная шерсть».

У собак, чья порода в почете, в цене,

Если их экстерьер безупречен вполне.

У мустангов лихих предки в паспорте есть,

А вот мне не досталась подобная честь.

Стали просто «иваны» без родства и корней,

Все мы были болваны в пониманьи вождей.

Были все заменимы, как винтики мы,

«Тройкой» были судимы в лагеря Колымы.

Миллионы таких же, как я, бедолаг,

Ни за что загоняли в бездонный ГУЛаг.

Лес валили ученые в холод, в пургу,

Копошились поэты в глубоком снегу.

Били их уголовники, голод морил,

Ни креста, ни звезды, и ни братских могил.

Разрывались сердца прямо у колеи,

Разыщи-ка, попробуй, там корни свои.

Исчезали бесследно, как не было их,

Слышу мысленно вновь мандельштамовский стих.

Я не знаю своих отдаленных корней,

Это было не в моде при жизни моей.

Леонид Тимофеев

«Благодарненские вести», 28.12.1994 г.

БЕЛЫЙ РУЧЕЙ НА БЕЛОМ РОДНИКЕ

Еще до прихода в конце XVIII века на реку Буйволу первых поселенцев, заложивших основу села Александрии, на территории ныне действующих Александрийского и Красноключевского сельских советов Благодарненского района Ставропольского края существовало село.

Местность, где ныне расположен хутор Красный Ключ, в Статистических сборниках и Памятных книгах Ставропольской губернии с середины XIX века упоминается под названием «Ключи» или «Урочище Селище». Слово «Урочище» имеет несколько значений. Одно из них – «заброшенная деревня».

Полагаю, что прекрасная питьевая вода из ключей-родников, пробивающихся через толщу белых песков, была известна с далеких времен, когда и поселений здесь не было, а по Маджарской дороге в сторону Азова и Царицына через реку Маныч, и обратно, двигались купеческие караваны, проезжали воинские команды и путешественники.

Первые поселенцы, прибывшие их центральных губерний России, получившие разрешение обосноваться в окрестностях реки Буйволы, и их потомки страдали от безводья.

Соколов Василий Васильевич в сборнике сведений о Благодарном приводит статью из газеты «Северный Кавказ» за 1890 год, в которой автор 125 лет назад писал: «…Воды в селе Благодарном нет, не только для водопоя скота, но даже для питья. В летнее время стакан чистой и свежей воды ценится, можно сказать, на вес золота. Хорошую воду возят издалека, за 10-15 верст, из источников, находящихся в степи, из так называемых «Ключей». Но эту роскошь позволяют себе только люди зажиточные, у которых есть лошади, быки и бочки».

В основном жители пользовались привозной водой, разбавленной пополам или на две трети водой из речки Мокрой Буйволы, и платили за это две-три копейки за ведро. Это было очень дорого! Так, например, корова стоила от 15 до 25 рублей. В шести верстах от Благодарного на запад имелся «Свирин колодец», но воды из него на всех не хватало, а известный «Ручей» в селе был занавожен, и вода из него для приготовления чая не годилась.

О Красноключевских родниках существует легенда, что когда в безветренную погоду утром прихожане Александрийских храмов выходили со службы, шум родника Гремучий разносился по всей округе и был слышан за восемь-десять верст. Отсюда и название – «Гремучий». Чтобы выдворить пришельцев со своей территории, степные кочевники забивали источники овечьей шерстью, но родники находили себе новый путь.

Уже в советское время, в 1924-1925 годах для нужд строящейся железной дороги был проведен самотечный водопровод Гремучий – Мокрая Буйвола. В 1926 году на хуторах Гремучем и Красных Ключах построили каптажи для накопления воды. А с открытием 7 ноября 1927 года железнодорожной ветки «Петровское – Благодарное», родник Гремучий стал иметь важное народно-хозяйственное значение, его мягкой водой заправляли паровозы.

В 1938 году Пятигорская изыскательская партия замерила дебеты источников. Родник на Гремучем давал в сутки 52 куб. метра воды, а два Ключевских родника – 80 куб. м.

Где вода, там жизнь! Не могло такое благодатное место оставаться не заселенным. Краевед Н. Н. Ефименко помог разыскать карту Кавказского наместничества, опубликованную в 1792 году. На ней вдоль Мокрой Буйволы отмечены села Благодарное, Медведица и Высоцкое. А на северо-запад от Благодарного, примерно в 14-ти верстах, и в 8-ми верстах от Мокрой Буйволы на север нанесено поселение – Белый ручей. Сопоставление карт старинной и современной, дают основание предположить, что это поселение находилось у Красноключевских родников.

В мае 1785 года было образовано Кавказское наместничество. По поручению генерал-губернатора Саратовского и Кавказского, генерал-поручика, действительного камергера, Кавказского мушкетерского полка шефа Потемкина Павла Сергеевича, была составлена Ведомость «О первоначальном поселении крестьян по открытии Наместничества». Ведомость хранится в архивных фондах Саратовского и Кавказского генерал-губернатора, в деле № 607 за 1787 год. В этой ведомости перечислены села Александровского округа, в том числе:

№ 5 – Благодарное,

№ 6 – Белый ручей,

№ 7 – Медвецкое (ныне Гофицкое),

№ 8 – Высоцкое и другие.

Село Белый ручей основано в 1784 году при Белом роднике, на месте ныне действующего хутора Красный Ключ Благодарненского района Ставропольского края. Правительство поселило в данном месте: 98 крестьян Казанских, 169 – Вятских, 41 – Воронежских, 59 – Новгородских. Всего 367 человек, из которых: 230 – мужского пола и 137 – женского пола.

В отношении села Благодарного записано следующее: поселено в 1782 году на Мажарской дороге. Населено отставными солдатами и Пензенскими однодворцами. Всего 274 человека, в том числе: 180 мужского пола и 94 женского пола. Таким образом, в селе Белый ручей проживало почти на сто человек больше, чем в селе Благодарном. Села Александрии, которое населено позднее, в ведомости нет. [2]

Первое межевание земель и составление планов земельных участков в уездах Кавказского наместничества проводилось в 1788-1789 годах. По его результатам оставлена «Ведомость казенных и партикулярных сел, слобод и деревень в Кавказской губернии», в которой по шести уездам значится 44 населенных пункта.

Александровский уезд (18 декабря 1789 г.):

СЕЛА (Село – большое крестьянское селение, как правило, с православным храмом»:

Благодарное – 131 душа мужского пола и 94 души женского пола, главным образом однодворцы;

Высоцкое – 876 д.м.п и 562 д.ж.п., главным образом однодворцы и экономические крестьяне;

Медвецкое – 1161 д.м.п. и 737 д.ж.п., однодворцы;

Петровское – 70 д.м.п. и 48 д.ж.п., посполитые казаки и войсковые обыватели;

Сергиевское – 275 д.м.п. и 66 д.ж.п., отставные солдаты.

СЛОБОДЫ (Слобода – до отмены крепостного права – большое село с не крепостным населением, а также, село, освобождённое временно от государственных повинностей):

Белый ручей – 224 души мужского пола и 137 душ женского пола, главным образом экономические крестьяне;

Донская Балка (Белый Колодезь) – 368 д.м.п. и 227 д.ж.п., ясачные татары и экономические крестьяне;

Калиновка – 1595 д.м.п. и 1010 д.ж.п., главным образом экономические крестьяне;

Новоселица – 1247 д.м.п. и 874 д.ж.п., главным образом экономические крестьяне;

Сабля – 123 д.м.п и 29 д.ж.п., отставные солдаты и однодворцы;

При Черном Лесе – 25 д.м.п. и 18 д.ж.п., однодворцы. [1]

ДАЛЕЕ ПО ССЫЛКЕ...

---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

7 июня 2016 18:49 Очерк "Село Александрия на Буйволе. 1917 - 1938 годы".http://www.proza.ru/2016/06/07/1662 Пузиков В. И., Соколов В. В. Село Александрия на Буйволе. Часть вторая. Документальные очерки. Благодарный, 2016. В книгу вошли документальные очерки: из истории села Александрии (Александровки) Благодарненского района Ставропольского края, Александрийских и Красноключевских хуторов, обрядах и обычаях первых поселенцев; об участии александрийцев в бунте против земства в 1914 году, в гражданской войне 1918-1920 годов, в коллективизации сельского хозяйства; о людях, прошедших через политические репрессии 30-х годов прошлого века. Книга адресована широкому кругу читателей, от 14 лет и старше. © Пузиков В. И., Соколов В. В., 2016 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 1920 – 1929 гг. По решению VI съезда Советов Благодарненского уезда, состоявшегося в конце мая 1920 года, александрийские крестьяне стали объединяться в сельскохозяйственные кооперативы: товарищества, коммуны, артели. Крестьяне обобществляли домашний продуктивных и тягловый скот, лошадей, сельхозинвентарь, учились работать коллективно. Коммуна «Красная Палестина». 28 июня 1920 года девять крестьянских семей села Александрии Благодарненского уезда Ставропольской губернии организовали сельскохозяйственную коммуну, дав ей название «Красная Палестина». Председателем коммуны был избран Бирюков Еремей Карпович, секретарем – Никифоров Лаврентий Прокофьевич. Состав семей, вошедших в коммуну «Красная Палестина»: Бирюков Еремей Карпович, 36 лет, сапожник, председатель коммуны. Его жена Агафья Григорьевна, 35 лет, портниха. Их дети: Надежда 7 лет, Вера 5 лет. Золотухин Свирид Осипович, 55 лет, бондарь. Его жена Христина, 53 года. Сын Григорий, 19 лет. Зубцов Семен Федорович, 59 лет, земледелец. Его жена Мария, 59 лет. Сын Семен, 21 год, мирошник. Его жена Вера, 20 лет. Зябрев Андрей Кузьмич, 32 года, земледелец. Его жена Параскева, 23 года. Их дети: Акулина 5 лет, Петр 1 год. Мезенцев Федор Афиногенович, 50 лет, сапожник. Его жена Прасковья Константиновна, 49 лет, портниха. Их дети: Аксинья 15 лет, Стефан 13 лет, Евдокия 10 лет. Снохи: Агафья 25 лет, Прасковья 23 года. Их дети: Иван 6 лет, Василий 1 год, Михаил 1 год. Мищенко Влас Яковлевич, 37 лет, земледелец. Его жена Надежда, 36 лет. Их дети: пять дочерей в возрасте от 8 до 17 лет, четыре сына в возрасте от 1 года до 6 лет. Муругин Дмитрий Михайлович, 45 лет, земледелец. Его жена Ефросинья, 44 года. Их дети: Агафья 17 лет, Татьяна 15 лет, Федор 7 лет, Яков 4 года. Никифоров Лаврентий Прокофьевич, 54 года, земледелец, секретарь коммуны. Его жена Елена, 52 года. Их дети: дочь Анна 16 лет, сын Никифор 9 лет. В 1939-1943 годах Никифоровы Лаврений и Елена проживали на хуторе Пузиков Красноключевского сельсовета. Ященко Алексей Афиногенович, 47 лет, земледелец. Его жена Лукерья, 46 лет. Их дети: Андрей 25 лет, Архип 19 лет, Иван 13 лет, Анисья 10 лет. Жена Архипа – Анна, 18 лет. Всего в коммуне состояло 60 человек, из которых трудоспособными были 34 человека, 6 пожилых людей и 20 детей. В то время трудоспособными считались граждане: мужчины в возрасте с 12 до 55 лет, а женщины – с 12 до 50 лет. Свели крестьяне на одну усадьбу свой домашний скот. Получилось общественное стадо: семь лошадей, шесть коров, 21 голова гулевого крупного рогатого скота, 83 овцы и десять свиней. Для своевременного выполнения полевых и транспортных работ недоставало восьми волов и трех лошадей. Свезли крестьяне на хозяйственный двор и свои личные сельскохозяйственные машины и инвентарь. На общественный учет поставили: восемь ходов, водовозку, две лобогрейки, семь плугов и одну скоропашку, жатку, веялку и борону. По рабочему плану проведения полевых работ требовалось закупить: пять плугов, два хода, сеялку дисковую, сенокосилку и грабли конные. Земельный участок коммуны «Красная Палестина», площадью в 184 десятины, располагался в пяти верстах от села Александрии, в холмистой местности. Хорошей питьевой воды на участке не было. Руководители коммуны разработали организационный план развития хозяйства и утвердили его на общем собрании коллектива. Коммунары считали своей главной задачей расширение посевной площади, улучшение культуры земледелия. Они планировали: «…Посеять 80 десятин озимой пшеницы и 104 десятины яровых хлебов. Дабы дать возможность советской власти поддержать голодных продуктами нашего труда». Однако, для ведения правильного, хотя бы четырехпольного севооборота, коммуна не имела достаточного количества сельхозугодий. Ведь нужно было часть пашни оставлять под пары и выделять участки для пастьбы скота. Поэтому они просили сельскохозяйственные органы прирезать им дополнительный участок земли. При положительном решении этого вопроса, они брали на себя обязательства: «…Заложить два показательных поля площадью по 40 десятин зерновых, а также, заложить участки ценных многолетних культур, культурно-показательного винограда, плодово-декоративного и лесного парка». Коммунары имели серьезные планы по материально-техническому обустройству своего хозяйства, а именно: «…Обустроить хутор. Весной 1921 года начать постройку жилого дома и сарая для скота из материалов старой постройки, которую предполагается перенести на хутор. Построить водяную мельницу и озеро для разведения рыбы. Заложить сад, виноградник, разработать площадь под огород. Создать пасеку, для чего закупить в селе Ореховке улья Дадон-Блатовской системы. Провести мелиоративное обследование участка для поисков источника воды. В перспективе: построить школу и обеспечить семьи добротными домами». Не все члены коллектива работали добросовестно. 28 марта 1921 года общее собрание коммуны «Красная Палестина» приняло решение: «…Исключить члена коммуны Муругина Дмитрия Михайловича за упорное нарушение внутреннего распорядка, за присвоение общественной собственности в личную собственность, и тормозящего движение коммуны. Выделить Д. М. Муругину следующее: дом и подворье, телку, 10 овец, хлеба по норме на шесть душ». [18] И ДАЛЕЕ ПО ССЫЛКЕ... ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

12 июня 2016 22:34 http://www.proza.ru/2016/06/12/1949 http://www.proza.ru/pics/2016/06/12/1949.jpg?5898 НА ФОТО: Миронова (Ушакова, Кулешова) Степанида Александровна (1893-1961 гг.). Фото из архива В. Н. Клочковой (Застрожной). ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯНКИ СТЕПАНИДЫ КУЛЕШОВОЙ В селе Александрии Благодарненского (до 1900 года – Новогригорьевского) уезда Ставропольской губернии было две церкви. В центре села – Дмитриевская, построенная в 1841 году, освященная в 1843 году, деревянная. В 1905 году была сооружена новая Дмитриевская церковь, каменная, пятиглавая, освящена в 1907 году. В 1891 году на правом, южном берегу речки Мокрой Буйволы завершилось строительство церкви в честь Вознесения Господня. А 7 ноября 1911 года при этом храме был освящен второй престол в честь Архистратига Михаила. Так вот, рядом с Вознесенским храмом жили переселенцы из центральной России, возможно из Воронежской губернии, крестьяне Кулешовы. Кулешов Александр Иванович и его жена Варвара с домочадцами занимались хлебопашеством и скотоводством. В своем индивидуальном хозяйстве они содержали коров, овец, лошадей, этим и жили. В межсезонье от полевых работ Александр Иванович, являясь хорошим столяром-плотником, работал по найму на строительстве жилья и дворовых построек, выполнял заказы по изготовлению дверей, окон, столов, табуреток и т. д. Семья у Александра Ивановича была большая, одиннадцать душ: глухонемой брат, жена, четверо сыновей и столько же дочек. Так что, работать надо было от зари до зари! Под стать родителям, в труде, в заботах о домашнем хозяйстве воспитывались дети. Мать, строгая и жесткая по характеру женщина, не терпела праздности и находила детям занятия, то в огороде, то на скотном дворе. Отец же, добрый и приветливый человек, баловал дочерей и жалел сыновей. Так уж случилось, но три сына, «надежа и опора отца», ушли из жизни рано, не дожив до двадцати лет. Сын Макар прожил тоже не много, всего 35 лет, но, к счастью родителей, оставил наследников. Кулешовы девчата: Аксинья, Федора, Степанида (1893 года рождения) и Александра – ладные, симпатичные, трудолюбивые – в девках не засиделись. Это же находка для любой свекрови, если невестка все по дому знает. Она тесто замесит, хлеб спечёт, борщ сварит, корову подоит и телка подпустит, и на вязке снопов за ней не угнаться! Кулешовой Степаниде Александровне исполнилось шестнадцать лет, когда в село приехал молодой мастер – художник. Надо полагать, он расписывал стены и золотил купола Дмитриевской церкви, освященной в 1907 году. Новый храм, сооруженный из белого тесаного камня, и высокая колокольня стали украшением села. Внучка Степаниды – Клочкова (Застрожная) Валентина Николаевна писала: «…Художник приметил Стешу, начал за ней ухаживать. Она тоже влюбилась. Стали тайно встречаться, сговорились пожениться. Жених посватался, но родители не дали согласия. Первую скрипку тут играла мать, которая сказала, как отрезала: - Не бывать этому! Человек ты пришлый, ни кола, ни двора… Иногородний, чужак! Общество надела тебе не даст. А что за жизнь без земли, без своего хлебушка и живности? Жених встал на колени, долго просил родителей благословения на брак. Отказали! Вскоре мастер выполнил работы по заключенному договору с Епархией, стал собираться для переезда в другое место. После воскресной службы в храме удалось ему перекинуться несколькими фразами с любимой девушкой. - Стеша, поедешь со мной? – спросил мастер. – Увезу тебя тайно. Буду расписывать храмы. Работы много, на жизнь заработаю! - Я согласна, - ответила Стеша. Но тайно бежать не удалось! Каким-то образом мать Варвара узнала о замыслах дочери, - скорее всего сестры выдали, - высекла ее на конюшне вожжами и заперла в темный чулан». Вечером мать Стешу из заточения выпустила, искупала в бане, принарядила, собрала кое-какие вещи в узлы и заявила: - Решили мы с отцом отдать тебя замуж за Ефима! Люди сватались, а ты отказала. Нечего нос воротить, не писаная красавица! Когда стемнело, родители отвели дочку к Ушаковым, по-уличному – Алимкиным. Хотя их сын Ефим и был, как бы, не совсем в уме, простоват, о таких говорят: «Потерял – молчит и нашел – молчит», но их семья в селе была в авторитете, из числа зажиточных. Ушаковы поселились в Александрии в первой половине XIX века. В 1958 году их было три семейства: Ушакова Николая Михайловича, Ушакова Архипа Еремеевича и Ушакова Дмитрия Васильевича. Родители Ефима имели большое хозяйство, много лошадей, крупного рогатого скота, овец и птицы. Чувствуя за собой вину за отказ дочки выйти за Ефима замуж, Варвара, зайдя в дом Ушаковых, разыграла подобие свадебного обряда. - У Вас – голубок, у нас – голубка! Пусть живут вместе и воркуют, деток наживают, - сказала она и выставила на стол хозяев штоф водки и закуску. Ушаковы и Кулешову уселись за стол, отведали угощения, поздравили молодых. Потом хозяева потчевали сватов своими угощениями и напитками. Засиделись до утра. А когда запели сельские петухи, Кулешовы засобирались домой. Прощаясь, Варвара доверительно дала совет матери Ефима: - Сваха! Стешка у нас с норовом. Присматривай за ней! Чтобы не дурила, работой нагружай! Да и обвенчать надо быстрее. За венчанием в церкви дело не стало. Священник Байздренко Александр Андреевич знал своих прихожан, а богатых крестьян, щедро жертвовавших на достройку храма, уважал. Ефима и Стешу обвенчали без широкой огласки, в присутствии узкого круга родственников. Батюшке совершить обряд помогли диакон Григорий Александровский и псаломщик Николай Чаленко. Так Стеша стала мужней женщиной – Ушаковой Степанидой Александровной. О своем замужестве она рассказывала внукам: - Ушаковы – люди неплохие! Муж Ефим, свекровь, золовки, деверя хорошо ко мне относились, а вот свекор косо смотрел, измывался. Всегда чем-то был недоволен! Может быть, ожидал от Кулешовых большого приданного… До Октябрьской революции Степанида родила троих сыновей: в 1910 году – Стефана, в 1913 – Ивана, в 1917 – Дмитрия. В гражданскую войну Ефим погиб на фронте. Достоверно установить, на чьей стороне он воевал, за белых или красных пролил кровь, нынче невозможно. Жизнь 25-летней вдовы Степаниды осложнилась. В 1918 году, получив известие о гибели сына, свекор ее с малолетними детьми выделил в самостоятельное хозяйство. Надо было как-то выживать. А тут и случай подвернулся, позвал ее в жены вдовый крестьянин Бычков. От первого брака у него воспитывался сын Михаил, одногодок со Стефаном. Сошлись, стали воспитывать четверых парней, но счастливой и долгой жизни не получилось. Через девять месяцев муж умер от тифа, который, по слухам, занесли в Александрию красноармейцы Стальной дивизии Дмитрия Жлобы. А в начале 1919 года тиф выкосил большую часть XI Красной Армии, что стало одной из причин ее гибели. Сводного сына Мишу власти определили в детский приют, но ему там не понравилось, и он ударился в бега. Несколько дней беспризорничал, а потом пришел домой, обхватил колени Степаниды, просил со слезами на глазах: - Мама, мама! Я буду жить с тобой… Я не хочу в приют… Там плохо… У Степаниды – сердце не камень, оставила пацана дома. Одна растила четверых, работала поденно у кулаков. Было невероятно трудно и голодно. Но всех выучила, поставила на ноги. Дети подросли, начали подрабатывать подпасками, пастухами, помогали в домашнем хозяйстве. В 1929 году Степанида родила вне брака дочь – Ушакову Александру Петровну. Ее отцом был уроженец села Александрии Миронов Петр Иванович, 1888 года рождения. В начале 30-х годов, во время массовой коллективизации, Степанида вступила в коммуну «Новая Садовая» (В 1929 году товарищество по общественной обработке земли) и переехала с детьми в хутор Сухая Падина. По переписи 1926 года в Сухой Падине проживал 101 человек, выходцы из села Александрии. При организации колхоза «Красный партизан» на хуторе Сухая Падина была образована полеводческая бригада этого хозяйства, которая просуществовала до ноября 1950 года. ИСТОЧНИКИ: Воспоминания Застрожной (Мироновой, Ушаковой) Александры Петровны. Предоставлены В. Н. Клочковой (Застрожной). 2016 г. 12 июня 2016 г. Г. Благодарный ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | Лайк (1) |

| Владимир Пузиков

г. Благодарный Ставропольского края

Сообщений: 1515

На сайте с 2013 г.

Рейтинг: 699

| Наверх ##

13 августа 2016 17:42 Участники гражданской войны по Благодарненскому району Ставропольского края (до 1924 года - Благодарненский уезд Ставропольской губернии). СЕЛА: Благодарное, Александрия, Алексеевское, Мирное, Сотниковское. Копии списков из Ставропольского краевого музея-заповедника. Копировал 10 августа 2016 г. В. И. Пузиков. https://fotki.yandex.ru/users/vladpuzikow/album/2047368 ---

Ищу Пузиковых из села Александрии Благодарненского района Ставропольского края; Купцов Меланьиных, Немовых, Турчаниновых, Львовых, Лелековых из с. Александрии и с. Благодарного Ставропольской губернии. | | |

|