Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

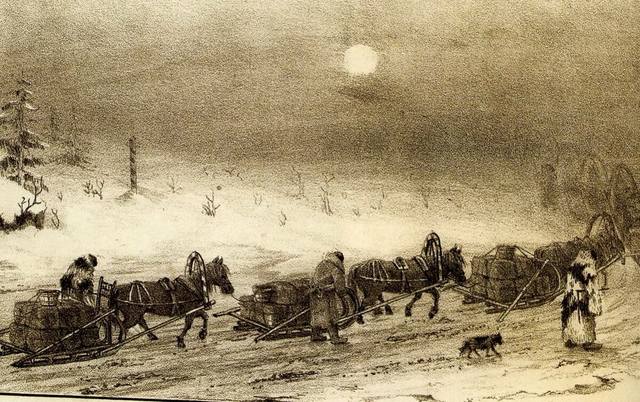

14 мая 2020 14:37 17 век - золотой век Соли Камской. Пик которого наступил после 1636 года, когда сюда из Чердыни переведено административное управление Перми Великой. Соликамск отныне — не только главная солонка державы, но и столица всего Урала. За год через город Бабиновским трактом проходит несколько тысяч человек. Часть из тех, кто проходит, оседают в Соликамске и его уезде на жительство. За счёт иных город прирастает ремеслом и капиталами.Отметившись и сбив для безопасности караваны возов в тридцать-сорок, купцы и «гулящие люди» отправляются из Соли Камской. Обозы по Государевой дорогой идут нескончаемым потоком.  Новая дорога в Сибирь непроста: она змеёй извивается между скалами, то поднимается к небесам,то круто, почти проваливаясь, сбегает по склонам седого Урала. Ямщики, чтобы при спуске тяжело груженые сани не покалечили лошадей, выпрягают их, а сами сани, чтобы те скользили медленнее, обвязывают ветками. Об этой, одной из двух исконно русских бед, зримо проявившихся на Бабиновском тракте, Москва пеняет в грамоте сидящим в Чердыни воеводам. Нежелание местных властей в ту пору приводить в порядок новую дорогу можно объяснить просто. Во-первых, на Руси царит Смута и московским властям просто не до соликамских дел — со своими бы разобрать. Поэтому вовсе неудивительно, что в ту пору в Чердынь назначены сразу два воеводы — Василий Головин и Иван Воейков. Видимо, чтобы и за хозяйством государевым, расширившимся благодаря открытию Бабинова до Верхотурья, глядели да друг за дружкой при этом присматривали. Правят воеводы, как могут, поскольку много сил отнимает присмотр за «напарником»: не «подсидел» бы да не донёс. Тут о себе, любимом, некогда позаботиться, не то что, о какой-то там дороге.  Здесь и возникает «во-вторых». Здесь и возникает «во-вторых». Воеводы, промышляющие «кормлением», прекрасно понимают, что новый, мимо Чердыни путь в Сибирь,приведёт столицу Перми Великой к экономическому упадку. А значит, неминуемо пострадают и доходы воеводы. Но, видимо, чердынские правители недооценили значение нового тракта для Москвы, поскольку двоевластие вскоре закончилось. Назначенный на их место Григорий Иевлев (Гиневлев) первым делом исполняет повеление царя — посылает с Бабиновым на ремонт нового тракта двух целовальников и посошных людей. А вскоре в безлюдной тайге, которую новый тракт рассёк надвое, появились «ямы», населенные обслуживающим дорогу людом. В грамоте 1606 года об открытии Соликамского яма указывается, что великопермцы ежегодно должны поставлять для его содержания до пяти тысяч подвод. Для решения проблемы с ямщиками в том же году в Соликамск с Вятки переселили сорок пять семей. Народец стал оседать вдоль дороги и по доброй воле. В основном это люди, бежавшие от Смуты. Словно грибы, прорастают на расстоянии дневного перехода деревни, раскорчевываются вкруг них площади под огороды и пашни, строятся постоялые дворы и церкви. К 1665 году по дороге от Соли Камской до Верхотурья уже стоит 33 двора оброчных крестьян.В 1624 году, отмечает Верхотурская летопись, через Соликамск проследовали 2022 человека, в 1626 году — 2500,в 1627 — 2370, в 1631 году — 3250 человек. Разумеется, речь идёт только о мужчинах трудоспособного возраста — женщины и дети учёту в те годы не подлежат. Поток переселенцев за Камень на протяжении всего XVII столетия не спадает: в 1670 году проследовали 2051 человек, в 1692 год — 2496 человек. "Путешественник должен положить на лошадей свой багаж и свой провиант и так мала и

узка пробитая здесь дорога; поэтому через леса могут проехать только одни сани, так что когда сани встречаются с другими,сильнейший опрокидывает сани на бок, лошадей же толкают в снег,так что видны только их головы. Тогда проезжают мимо, после чего опрокинутые бывают принуждены с большим трудом извлечь из снега опять на дорогу их лошадей и сани».Эбергард Избрант Идес,«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)». Открытие Артемия Бабинова оставило яркий след и в облике промыслового Соликамска, превратив его и в город купеческий, город, где вращаются большие капиталы. Дорога не только обогатила город, по ней следовала в Сибирь и строительная традиция зодчих Великого Устюга, Каргополя и Тотьмы. Следовала, оставив на многие века свой отпечаток на лике города. Бабиновская дорога - наши дни. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

15 мая 2020 19:40 В начале 19 века Соликамская колокольня превращается в пожарную каланчу.  Для превращения колокольни в пожарную каланчу были все основания: только с 1581-го по 1806 год, по летописям, Соликамск от набегов ли язычников, или умысла «злонамеренного зажигателя», или актуального и на сегодня неосторожного обращения с огнем, город горел не менее девятнадцати раз.23 июля 1743 года на фабрике медной посуды, только что выстроенной в усадьбе самого богатого горожанина Алексея Турчанинова, вспыхнул пожар. Солепромышленника, его жену, дворовых и фабричных людей спасло чудо. Вместе с фабрикой сгорело около семисот домов, почти все варницы и церкви Соликамска. Пламя было такой силы, что на колокольнях приходских церквей колокола расплавились. От всего города уцелело лишь три церкви — Богоявленская, Преображения и Введения — да домов двадцать. Невероятное количество пожаров и их частота поражают воображение. Кажется, они приходили в город с постоянством неведомо кем установленного цикла: почти пятое время года. И точно как после зимнего умирания положено возрождение весны, после очередного пожара Соликамску положено воскреснуть и доказать право на своё существование. Пожар, уподобляясь геенне огненной, пожирает дома, храмы, амбары, солеварни словно в наказание за все явные и неведомые грехи. Но огонь не только испытание, но и милость: знак избранничества и высшего присутствия, открывающий обитателям Соли Камской после каждого своего набега уникальную возможность, пусть не по своей воле, начать обустраивать своё бытие с чистого листа.  Сегодня, глядя на звонницу, можно только представить, насколько пожары потрясали и сознание соликамцев: дымы и языки пламени, «прежде расписанные ярко, в восточном стиле», на столетия вперед оказались запечатлены в её декоре . Само рождение колокольни связано с огнём. Огонь — источник разрушения, огонь — причина обновления, его лики всегда будут вызывать священный трепет — и ужаса и восторга! Что же давало соликамцам поддержку, где брали они силы продолжать свою жизнь? Как указывает в своей летописи протоиерей А.Луканин,«соляные промыслы, бывшие тогда в полном развитии, обогащали жителей и доставляли средства поправляться после таких огромных потерь». Поистине неисчерпаемые запасы природы в согласии с высшими силами оберегали и хранили город от гибели.

Книга "Поморский город Соликамск"(Со своей колокольни).

Редкол.: Баньковский Л.В. и др. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

| septimus

Сообщений: 1504

На сайте с 2012 г.

Рейтинг: 8383

| Наверх ##

15 мая 2020 22:43 15 мая 2020 22:48 Tina1960 написал: [q] Дом Н.М. Ксенофонтова некоторое время пустовал, а затем его поделили на квартиры и заселили. В 1956 году, при его сносе, под половицей, был найден клад столового серебра, поступивший на хранение в музей.[/q]

http://museum.ru/M788item* отслеживаю судьбу и структуру клада Нарышкиных в СПБ в небольшой своей теме тут, так что этот клад также заинтересовал

| | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

16 мая 2020 10:08 septimus

Спасибо за ссылку!Очень интересно! ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

19 мая 2020 13:56 Кроме огневого, Соликамск регулярно и по своей воле предавался другому бедствию, — наводнениям.  Наводнение в Соликамске. Наводнение в Соликамске.Город, выстроенный на берегу Усолки,впадающей в Каму, — главной транспортной магистрали Урала, подтапливало каждую весну. С издержками промысла приходилось мириться и расплачиваться сполна. По весне рекой, делавшейся судоходною до самой колокольни и соляных амбаров, шла отправка вываренной за год продукции. Водой же сплавляли лес на постройку барж и дрова для солеварен. Вот так, на соликамской меже сошлись две природные стихии — вода и огонь.  И как бы каждая из них не была губительна для Соли Камской, именно благодаря им, собственно, получили развитие и промысел, и сам город. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

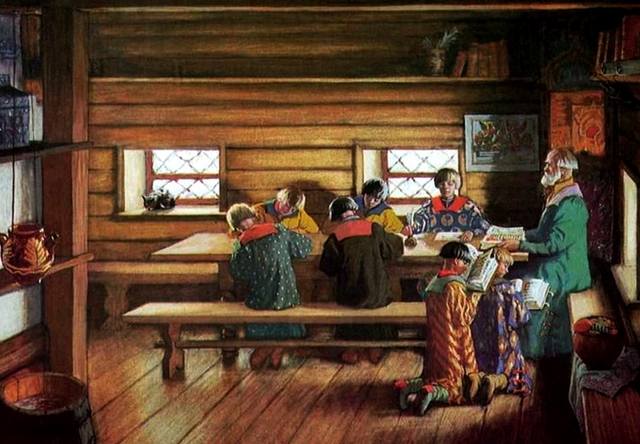

22 мая 2020 15:52 28 мая 2020 16:21 В 1723 году, по указу Петра I, в Соликамске была открыта цифирная школа, ставшая первым учебным заведением не только в городе, но и на Урале.  Нашего современника не перестает восхищать универсальность звонницы, выстроенной неизвестными зодчими по принципу, который бы сегодня назвали «три в одном». Божественное начало и мирское бытие здесь разведены по разным уровням — площадка звона и подклет. Чтобы никогда не пересечься, между ними представлена власть кесаря в лице соликамского воеводы и градоначальника — городовой магистрат.  Позже это помещение займет резиденция представителя сил небесных — епископа Соликамского. Для русского человека начала XVIII столетия такое соседство в стенах одного здания было делом совершенно естественным и прагматичным. Вертикаль колокольни представляет собой иерархию ценностей, свойственную его мировоззрению. На заре своей юности, в 1723 году, колокольня, где уже размещается городовой магистрат, по государеву распоряжению приютила первую на Урале цифирную школу: «Прислан к Соли Камской из Санкт-Петербурга Академии учитель Степан Жеребцов, для учения детей арифметической и геометрической науке».

Учеников сюда набирают независимо от сословия.Преподают грамоту, счет и основы геометрии. Обучение — бесплатное.Несмотря на поручение, спущенное по вертикали власти, школа в Соли Камской тогда просуществовала всего три года и «за недостатком учеников» была закрыта. Неужто всех переучили?! Да нет вроде бы — на ту пору на весь город грамотеев — раз-два, и обчелся. Да что наша глушь, посмотри, что в столицах-то делается! Боярских-то недорослей царь Пётр чуть ли не силком отрывает от мамкиных подолов и посылает в Европу на обучение ремеслам и наукам. А что тогда говорить про наши простые нравы?! Те, у кого деньги есть, по стародавней традиции обучают своих чад письму и счету на дому. Посадской же ребятне не до такой роскоши, как «аз», «буки», «веди» и разные там «цифири». С одной стороны, некогда детворе за книжками рассиживаться, с другой, — пустое брюхо к ученью глухо… Детям солеваров на роду прописано продолжать дело отцов — из недр земных черпать крепче пота рассолы, выпаривать из них пермянку,что хранится потом в кулях в подклете прямо под школой. А звонницы, в небо устремленные, и без них есть кому отстраивать и грамоту постигать есть кому. Как говорится, богу — богово, кесарю - кесарево, а посадскому человеку — что уж станется… Такова вертикаль общественного устройства трехсотлетней давности …

«Поморский город Соликамск».

Редакционная коллегия:Келлер Т.Д.Мурашкина Т.В.,председатель редколлегии,

зам. главы администрации г.Соликамск Тарновская Т.А., секретарь редколлегии

Чечубалин И.И. Чирков Ю.С.Югова Т.Г. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

30 мая 2020 13:48 Случилось это, как свидетельствует летопись, в 1696 году, когда «под суд за караулом взяты к Москве соликамские лучшие люди». За то, что устроили на воеводском дворе драку и оттаскали за бороду нелюбимого в народе «ближнего стольника князя Юрия Яковлевича Хилкова». Причина бунта — неправый раздел соликамских общественных земель по речке Лёнве в пользу Строгановых.  В XVII веке Григорий Дмитриевич смог расширить владения Строгановых. В 1661—1662 годах балахнинские солепромышленники Соколовы взяли на откуп на реке Ленве земли для заведения соляного промысла. Однако в 1688 году эти промыслы перешли Шустовым по поданной в 1685 году челобитной, в которой утверждалось, что на Ленве реально промысел не велся. На эти промыслы заявил претензию Григорий Строганов, послав в 1696 году челобитную, в которой утверждал, что земли по реке Ленве принадлежат ему. В XVII веке Григорий Дмитриевич смог расширить владения Строгановых. В 1661—1662 годах балахнинские солепромышленники Соколовы взяли на откуп на реке Ленве земли для заведения соляного промысла. Однако в 1688 году эти промыслы перешли Шустовым по поданной в 1685 году челобитной, в которой утверждалось, что на Ленве реально промысел не велся. На эти промыслы заявил претензию Григорий Строганов, послав в 1696 году челобитную, в которой утверждал, что земли по реке Ленве принадлежат ему.

Строганов добился успеха — в результате проведенного межевания Ленвенские промыслы отошли ему, а 15 «лучших» посадских людей, которые сопротивлялись межеванию, были отправлены с семьями в ссылку в Азов.В 1697 году Григорий Строганов получил в аренду (а через три года в вечное владение) казенные Зыряновские усолья. О влиянии Григория Строганова свидетельствует тот факт, что ему удалось добиться снятия с должности соликамского воеводы князя Ф. И. Дашкова.Расправа последовала незамедлительно, поскольку не на воеводу посадские подняли руку, и даже не на князя Тюфякина, который сие межевание учинил. А на Самоё, чьи имена всуе даже страшно даже произнесть! Земли-то по Каме Строгановым пожалованы были государевым указом . К этому времени Григорию Строганову, которому в Прикамье принадлежит территория больше Голландии, а в одном только Усолье — столице его торговой империи — четыре десятка соляных скважин, стало уже тесно, и он положил глаз на соликамские земли, обильные рассолом. В конце XVII века из 233 прикамских варниц, 162 принадлежит этому «именитому человеку». Именно тогда сложилась поговорка: «Богаче Строганова не будешь».С крупнейшим землевладельцем и богатейшим человеком России,как сказали бы сегодня, «олигархом», много ли поспоришь?! Строганов пользовался особым расположением Петра: император крестил второго сына промышленника. Петр подарил Строганову большие земли на Урале. После высочайшего подарка количество крепостных Строганова увеличилось более чем на 14000 душ.

В мае 1694 года Строганов вторично женился на Марии Яковлевне Новосильцевой (1677]—1733), сестре соликамского воеводы Василия Яковлевича Новосильцева.

Их дети:

Александр (1698—1754), камергер, действительный статский советник;

Николай (1700—1758), тайный советник, камергер;

Иван (род. между 1701 и 1704 и умер в малолетстве)

Мария (род. в 1705 и умерла в малолетстве)

Сергей (1707—1756), действительный камергер.…Вернувшийся в Соликамск Иван Суровцев, который, видимо, был отпущен, в том числе и в целях острастки, поведал землякам о страшных пытках, учиняемых в Семеновском приказе, чем всякую охоту к неповиновению государю у земляков отбил надолго. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Савина-ЕНУчастник  Москва Сообщений: 98 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 47 | Наверх ##

7 июля 2020 21:23 >> Ответ на сообщение пользователя Tina1960 от 4 января 2020 14:07 Материал писался, когда ещё не были уточнены некоторые факты. Поэтому , есть ошибки в тексте. Если кому-то интересно, пишите мне в личку для уточнения. Это мои предки. Егор Николаевич Мокрушин - мой прапрадед, Афанасия Егоровна - моя прабабушка, Мария Фёдоровна Субботина - моя бабушка, Покровский Николай Доримедонтович - мой дед, а Покровский Николай Николаевич - отец. ---

Субботины, Пашихины, Покровские, Стужины, Мокрушины, Неклюдовы, Липатовы, Поповы, Кархо, Самолётовы, Самойловы, Никифоровы, Флёровы, Подгурские, Чаплицкие, Белоусовы, Кублицкие, Катомины-Массальские, Кашины, Матвеевы, Резанцевы,Грациановы, Ефимовы, Груз | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

18 июля 2020 11:53 Савина-ЕН написал: [q] >> Ответ на сообщение пользователя Tina1960 от 4 января 2020 14:07

Материал писался, когда ещё не были уточнены некоторые факты. Поэтому , есть ошибки в тексте. Если кому-то интересно, пишите мне в личку для уточнения. Это мои предки. Егор Николаевич Мокрушин - мой прапрадед, Афанасия Егоровна - моя прабабушка, Мария Фёдоровна Субботина - моя бабушка, Покровский Николай Доримедонтович - мой дед, а Покровский Николай Николаевич - отец.[/q]

Спасибо за уточнение! ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

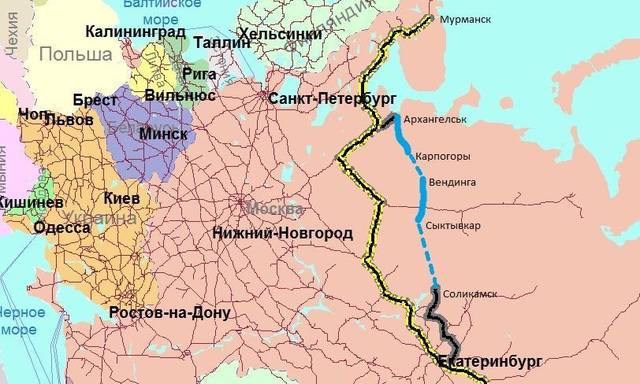

1 августа 2020 20:06 С последней четверти XIX века и до революции участок Бабиновской дороги использовался как земский почтовый тракт. В годы Гражданской войны здесь проходил самый северный участок Восточного фронта, получивший название Косьвенский фронт.  В это время по Бабиновской дороге вместе с войной следует главный В это время по Бабиновской дороге вместе с войной следует главный

герой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».И это уже тоже в прошлом. Сегодня тракт, который совершенно зарос или, напротив, разбит лесовозами, представляется узеньким коридором в тайге, вдоль которого высятся, упираясь в самое небо, ели-великаны. Следуя по нему, то тут, то там натыкаешься на очевидные следы цивилизации: линии электропередачи, глубокие колеи, оставленные мощными авто, их же колесами искореженная бетонка, варварски выгрызенные проплешины в непролазной тайге, вывороченные драгой в поисках алмазов и золота внутренности матери-земли… Какая уж тут романтика!  Овеянная легендами, заброшенная в глухой тайге, Бабиновка из последних сил хранит местами свидетельства «старины глубокой» в виде следов стлани и останков промысловых изб и селений. Правда, дорожная лихорадка не отпускает нас и сегодня. Мечты и идеи «поморства» долгим эхом откликаются и в наших стремлениях к горизонтам. К концу ХХ века в умах правителей России появилась мысль: проложить от Соли Камской новую дорогу на века — железную. Но уже не на восток, а на север. Эта магистраль свяжет Урал через Республику Коми с Белым морем. Отсюда и сложносокращенное название — «Белкомур», включающее в себя наименования всех трех регионов России, через которые должно пролечь железнодорожное полотно. Дорога соединит Сибирь через Соликамск с портами в Архангельске и Мурманске, сократив этот путь на восемь сотен километров, и поможет разгрузить существующие железные магистрали. Этот путь призван открыть невиданные прежде перспективы для Соликамска и Урала. Проект, стоимостью в 600 миллиардов рублей, включен в «Стратегию развития железнодорожного транспорта России до 2030 года». А ведь попытки проложить «Великий Северный железнодорожный путь» из Сибири — от Оби к Архангельску — предпринимались ещё сто лет назад. Оно и понятно: водные пути на севере действуют максимум в течение пяти-шести месяцев. Между тем промышленное освоение Сибирского севера, его минерально-сырьевых ресурсов, его грядущая индустриализация требовали регулярного, непрерывно действующего транспорта. Им могла стать только железнодорожная магистраль, пересекающая север Сибири с запада на восток. «Великий Северный путь» свяжет собой три океана и два материка. Он пройдет по всей Сибири — стране грандиозного будущего», — писал художник А.Борисов в 1928 году. Александр Борисов — не только первый живописец Арктики, но и исследователь полярных земель, общественный деятель. Ещё в начале XX столетия, чтобы привлечь внимание общества к вопросу о постройке этого пути, он стал пропагандировать свою идею на страницах газет. А в 1915 году на свои средства провел изыскания для проектируемой железной дороги. Казалось бы, «процесс пошел»: несмотря на тревожные сводки с фронтов Первой мировой, в ноябре 1916 года Особое межведомственное совещание по выработке пятилетнего плана железнодорожного строительства на 1917-1922 годы высказалось за включение проекта Борисова в план и скорейшее начало его реализации. Но в разрушительных вихрях революций, в которых гибла царская Россия, стало не до строительства.  Новая власть проявила к проекту Борисова больший интерес. Новая власть проявила к проекту Борисова больший интерес. 4 февраля 1919 года Совнарком признал «направление дороги и общий план её приемлемым», и откликнулся двумя постановлениями за подписью В.Ленина: «О Великом Северном пути» и «О предоставлении концессии на Великий Северный железнодорожный путь».  Однако планам так и не суждено было сбыться. Великие потрясения XX века ещё только начинались: Гражданская война, разруха, индустриализация, коллективизация. Затем — Великая Отечественная... Дорогами разных войн нам с вами ещё предстоит пройти в следующей главе. Эти дороги не обошли стороной Соликамск. Как хотелось бы верить, что пути трагических испытаний остались в прошлом столетии… Со своей колокольни мы всё смотрим и смотрим в даль прошлого.Мы увидели там волшебный город с крестами на высоких куполах, прекрасный сад у реки и дорогу, убегающую к солнцу. Город. Сад. Дорога. Ключевые, архетипические символы человеческого микрокосмоса, сформированные в сознании людей ещё очень древнего, античного мироустройства. Явления, необходимые для гармонии существования: работы и отдыха, возделывания природы и созерцания её красоты, умиротворенного покоя и неудержимого движения в поисках нового счастья. Подумайте только! В прошлом у нас с вами всё так и было! А сейчас… Слава Богу, город хранят небеса и земная любовь его жителей. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

|