Соликамск и район.

Происхождение, история заселения и др.

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

9 августа 2019 13:59 7 ноября 2024 11:15 Что и где можно посмотреть.

1.Из истории города и края. Стр.1,,7,8,12,13,14,19, 20,21,25.

2.Ревизские сказки,метрические,писцовые книги,перепись населения.

Стр.1,2,3,4,5

3.Достопримечательности города и района.Стр.3,5,6,7,10,12,19, 21,25.

4.Известные соликамцы и выдающиеся личности,сыгравшие в жизни города большую роль.Стр.1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 20,21,22, 23,25.

5.Развитие солеварения.Стр.1,8, 22,23,24, 25

6.Артемий Бабинов и Бабиновская дорога. Стр.6,8,12,13,14

7.Известные люди о Соликамске. Стр.14,15, 16,17,18,19, 20.

8.Соликамск в живописи и литературе. Стр.15,16,17,18,19, 20,21.

9. Музеи Соликамска.Стр.3,5,6,12,13,19,20,22

---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

24 февраля 2020 14:22 Архитектор Филипп Тольцинер. Тольцинер Филипп Максимович (1906-1996) архитектор, реставратор. 1906. — Родился в Мюнхене в семье мастера по плетению мебели.

1926. — Подача документов в школу-лабораторию западноевропейского дизайна Баухауз.

1930-е гг. — Переезд директора Баухауза Ганнеса Майера вместе с группой учеников в Советский Союз. Переименование коллектива в «Рот фронт».

Участие в знаменитых архитектурных конкурсах 30-х годов (проект Дворца Советов, школы Коминтерна, «Колхозного жилища»). Проекты учебных комбинатов для завода «Красное Сормово» в Горьком, типовые проекты школ ФЗО. Возведение по его чертежам первых домов соцгорода в Орске.

1937. — Отказ советских властей продлить молодым архитекторам «вид на жительство». Отъезд из СССР части коллектива. Остались Антонин Урбан, работавший вместе с Ганнесом Майером над проектами технических школ, основал отдел жилища в Академии архитектуры; Клаус Мойман переехал в Магнитогорск, где работал до самого ареста; Бела Шефлер командирован в Свердловск.

1938. — Арест оставшихся в стране членов объединения «Рот фронт». Направление Филиппа Максимовича Тольцинера в исправительно-трудовой лагерь Усольлага Пермской области. Благодаря своим способностям переведен с лесоповальных работ в проектную мастерскую Усольлага.

1947, 2 декабря. — Освобождение.

До 1950. — Работа в проектной мастерской при главном архитекторе Соликамска, планировка и застройка Боровска.

1951–1961. — Главный архитектор Пермской специализированной научно-реставрационной мастерской. Проведение обследований и обмеров памятников Прикамья.

С 1961. — Работа в Москве.

1995, 16 сентября. — Публикация воспоминаний в «Соликамских вестях».

Дополнительные сведенияНа уникальный архив Тольцинера претендовали музей архитектуры им. Щусева в Москве, Баухауз-архив в Берлине и Пермский областной краеведческий музей. Архитектор отдал предпочтение Берлину и Перми... Он оказался лицом к лицу с проблемой реставрации памятников древнерусского зодчества в Соликамске и на основании многолетнего изучения планировки города выдвинул предложения, направленные на сохранение, реставрацию и определение места в будущем старинного наследия. Эти предложения сыграли решающую роль в возведении Соликамска в ранг исторического города. Родился Ф. Тольцинер в г. Мюнхене в семье ремесленника. Его отец был мастером по изготовлению плетеной мебели, а мать до замужества работала бухгалтером. После окончания шести классов реального училища Филипп отправился в Израиль в качестве сельскохозяйственного рабочего. Заболел тяжелой формой тифа; справиться с болезнью ему помогли врачи-арабы. Вернувшись в Германию, работал подмастерьем у своего отца. После года учебы в Мюнхенской школе прикладного искусства поступил в 1927 г. в БАУХАУЗ – высшую школу строительства и художественного конструирования, названную современниками «детищем Веймарской республики». Учеба там во многом определила дальнейшую судьбу Филиппа Тольцинера, ибо 1928-1930 г. – это период «Красного БАУХАУЗа», когда во главе школы стоял Х. Мейер, считавший принципиально важными социальные проблемы архитектуры. Как вспоминал Тольцинер многие годы спустя, главную роль в его политическом воспитании играл кружок, организованный ячейкой коммунистической фракции студентов БАУХАУЗа. Студенты сообща знакомились с марксистской литературой и часть из них «приходила к практическим выводам»: одни вступали в компартию, другие просто участвовали в проводимых ею массовых мероприятиях. Но были и такие, которые пытались путем собственной профессиональной работы принимать участие в борьбе за экономическую и общественную перестройку. К последним принадлежал и Филипп Тольцинер, начавший всерьез размышлять о том, как люди будут жить в социалистическом обществе: «Наши представления о жилье при социализме не были свободны от утопий. Например, мы отрицали существование в будущем семьи в современной форме». Трудности, вызванные усилением экономического кризиса в Германии на рубеже 1920-1930-х г., сложившаяся политическая ситуация привели Мейера и часть его учеников к пониманию того, что в рамках существующей системы их устремления окажутся бессмысленны, и потому они «предоставили себя в распоряжение Советского Союза для социалистического строительства». В состав бригады входило семь человек: венгр Тибор Вейнер, чех Антонин Урбан, швейцарец Рене Менш и граждане Германии Конрад Пюшель, Клаус Мойманн, Филипп Тольцинер, Бела Шеффлер (родившийся в г. Минске). Самому молодому было 23 года, старшему – 28 лет. Тольцинер вспоминал: «О трудностях повседневной жизни в Москве мы были достаточно информированы. …были оснащены всем, как мы считали, необходимым – от кордового костюма до ведра для воды». В Стране Советов Тольцинер занимался по заказу ГИПРОВТУЗа проектированием школ фабрично-заводского обучения; застройкой первого жилого квартала «соцгородка» Орска на Южном Урале; принимал участие в разработке одного из конкурсных проектов Дворца Советов в Москве; а в 1936 г. получил первую премию за представленный (совместно с Т. Вейнером) на Всесоюзный конкурс проект крестьянского двора для колхоза в Республике немцев Поволжья. «Мы проектировали для всего Советского Союза, но очень мало знали о его жизни. Я не помню, чья это была идея, но осуществило ее руководство ГИПРОВТУЗа. Уже летом 1931 г., спустя менее полумесяца после нашего прибытия, оно предоставило членам нашей бригады внеочередной месячный отпуск для поездки по стране. Шеффлер, Урбан и я вместе с нашим советским коллегой поехали на юг. Мы посетили Ростов-на-Дону, Баку, Тбилиси и Сочи, видели промышленные центры и только что созданный колхоз, были на Бакинских нефтепромыслах и на курорте Черного моря. Мы познавали величие и разнообразие здешней жизни, достижения и проблемы».  К середине 1930-х г. тучи над головами иностранных специалистов, приехавших «строить социализм», постепенно сгустились. К середине 1930-х г. тучи над головами иностранных специалистов, приехавших «строить социализм», постепенно сгустились. Р. Менш уехал из Союза в 1933 г., Х. Мейер – в 1936 г.; в 1937 г. выслали Т. Вейнера и К. Пюшеля. Ф. Тольцинер остался. Немецкий исследователь его жизни Астрид Фольперт в письме к автору 19 июля 2006 г. отмечает: «…его решение там [в СССР] остаться навсегда уже не совсем свободный выход из тупиковой политической ситуации. Мне кажется, Тольцинер увидел обе угрозы (нацизм в Германии, сталинизм в СССР) и выбрал из них совершенно правильно ему показавшуюся меньше угрозу». Филипп Тольцинер – единственный из оставшихся в Советском Союзе членов Красной бригады БАУХАУЗа, кто выжил после репрессий. Он был арестован как «немецкий шпион» и осужден на десять лет. Арестовали его в два часа ночи в середине февраля 1938 г. в Москве. «Меня посадили в автомобиль и доставили на Лубянку, где начал допрос один из сопровождавших меня – вспоминал Тольцинер - Я был удивлен тем, что он обо мне ничего не знал, и ответил честно на все вопросы. Мне показалось, что допрашивающий был очень усталый, так как он несколько раз засыпал…. Уже на первом допросе я заметил, что следователь был совершенно не обучен. Он мне сказал: «Ты шпион, расскажи о своей деятельности». Конечно, об этом я не мог ему ничего сказать. Я понял, что допрос имел определенный регламент, так как на всех последующих допросах мы сидели друг против друга и ни о чем не говорили…. Осенью 1938 г. меня доставили к одному служащему НКВД, который сказал мне: «садитесь», - с тех пор я чувствую себя нехорошо, когда мне предлагают садиться…Когда я стал искать причины моего ареста, то пришел к выводу, что его возможной причиной было мое выступление на собрании коллектива Горстройпроекта, на котором я критиковал решение руководства института о командировании проектировщиков на место сооружения объектов по их проектам… Я предполагаю, что был арестован как немецкий специалист, который критикует советский порядки, но который не принадлежал к антигосударственной группе…»..  Вспоминая о камере, в которой сидел после вынесения приговора, Тольцинер вспоминал: «В большой камере…было много заключенных. Почти все они были образованными людьми, их разговоры и дискуссии мне были очень интересны». Его определили в Усольлаг работать на лесоповале и прикомандировали к Булатово-лагпункту. Не отличавшийся крепким здоровьем Тольцинер, вероятно, не дожил бы до освобождения, но помог, можно сказать, счастливый случай. Тольцинер обморозил пальцы на ногах и остался в бараке. В один из дней пошел к зубному врачу и обнаружил, что его «рабочее место» совершенно не оборудовано. Тольцинер решил сконструировать кресло из подручных материалов, предложив проект кресла из дерева. В итоге, его перевели на работу в лагерное Управление и назначили инженером по строительству. Затем работал архитектором-проектировщиком в проектной мастерской Соликамского управления лагерей. Он занялся проектированием шкафов, столов, стульев, предметов ширпотреба, стал автором проектов жилых домов для вольнонаемного состава лагеря, интерьеров и оборудования клуба имени Дзержинского. Предложил проект перестройки складского помещения в г. Соликамске в особняк для начальника лагеря. В 1942 г. Тольцинер спроектировал поликлинику Треста лесозаготовок в г. Соликамске, а в 1946 г. занимался оформлением лесного отдела выставки «Развитие производительных сил Молотовской области». Спроектировал контору для работников Рябининского рейда, транспортный комплекс Усольлага, включая автобусную станцию. Самым знаковым можно назвать проект 1945 г. монументальной доски социалистического соревнования коллективов Усольлага и Ныроблага. Под этим проектом, как и под некоторыми другими, рядом с подписью архитектора стоит автограф известного советского графика, мастера карикатуры Константина Павловича Ротова (1902-1959), который в свое время тоже не избежал обвинений в контрреволюционной деятельности и провел в лагере бок о бок с Тольцинером почти восемь лет. Соседом Тольцинера побывал и Михаил Танич (1923 г.р.) – хорошо сейчас всем известный поэт-песенник, 6 лет (с 1947 по 1953 г.) проведший в лагерях. Освободился Ф. Тольцинер «с применением зачета рабочих дней за хорошие производственные показатели» в декабре 1947 г. и говорил об этом так: «Летом 1947 г. мне объявили, что в результате моего хорошего отношения к труду кончается срок моего заключения. Но так как я не закончил целый ряд своих работ, я попросил разрешения пожить еще в лагере и закончить работу. Одновременно очень хорошие лагерные врачи должны были сделать мне необходимую операцию на глазах». После освобождения он остался в г. Соликамске: «Хочу заметить, что в лагере осталось много друзей, и я уже привык к лагерной жизни, мне удалось встречаться с моими друзьями по заключению».  Тольцинер работал начальником проектной мастерской главного архитектора Соликамска. Деревянные дома, спроектированные им в этот период для жилых кварталов г. Боровска Соликамского района (ныне микрорайон Соликамска), стоят до сих пор. С 1951 по 1961 г. Тольцинер – главный архитектор созданной в 1950 г. Молотовской специальной научно-реставрационной мастерской. Он сделал ее, несмотря на трудные времена, одной из лучших в стране. 20 января 1970 г. в письме к известному пермскому архитектору-реставратору Г. Д. Канторовичу, с которым Тольцинера долгие годы связывали дружеские отношения, он писал: «…обучение, которое я проходил – тогда новейший метод решения задач современной архитектуры – сохранило свое положительное качество и в совсем других условиях – далекого социалистического Урала и при решении совсем другой задачи – сохранение и восстановление ценностей архитектуры прошлых эпох…. На первый взгляд, оказалось парадоксально – архитектор, который получил свое (архитектурное) образование на Западе, в школе, которая считалась изучение архитектурного наследия не только ненужным, но даже вредным, справлялся с работой по изучению и реставрации древнего архитектурного наследия (далекой) русской национальной культуры. А причины в особенностях его обучения. Это: опыт в практической работе и профессиональное мышление ремесленника; научный подход; коллективный труд». Тольцинер с большим увлечением, на строго научной основе, не позволяя никакого домысла, занимался проектированием ремонтно-реставрационных работ памятников русской архитектуры XVII-XVIII в. Проводил обследования в Усолье, Пянтеге, Верх-Боровой и других местах древнего Прикамья. Именно Филипп Тольцинер впервые поставил вопрос о градостроительной ценности всего архитектурного наследия Соликамска, что сыграло решающую роль в возведении его в ранг исторического города. Он спроектировал так называемый «маленький Берлин» в районе Соликамска.  В период работы в Соликамске архитектор женился на Татьяне Васильевне Могильниковой – молодой женщине с ребенком (настоящей русской красавице – пышнотелой, ясноглазой, с косой), родился сын Николай. В глазах окружающих для нее это был настоящий мезальянс – брак с бывшим зеком, да еще из «немецких шпионов». В период работы в Соликамске архитектор женился на Татьяне Васильевне Могильниковой – молодой женщине с ребенком (настоящей русской красавице – пышнотелой, ясноглазой, с косой), родился сын Николай. В глазах окружающих для нее это был настоящий мезальянс – брак с бывшим зеком, да еще из «немецких шпионов». В 1956 г. Филиппа Тольцинера реабилитировали, и в 1961 г. он вместе с семьей переехал в Москву, где несколько лет трудился в Центральном научно-исследовательском и проектном институте по градостроительству. Он участвовал в разработке серии типовых проектов пятиэтажных жилых домов из крупных блоков, а в 1965 г. как член авторского коллектива получил медаль ВДНХ за эталон проектного задания застройки жилого микрорайона.  Выйдя на пенсию, по заданию Министерства культуры России консультировал проектировщиков, занятых будущим Соликамска, пермских реставраторов; в 1980-1990-е г. занимался еще и систематизацией своего уникального архива, включавшего в себя проектные чертежи, выполненные в заключении и вынесенные на волю, и проектные разработки, фотографии, связанные с реставрационными работами в Пермском крае. Его невозвращение в Германию, когда это уже было возможным, он объяснял тем, что уезжать не хотела его русская жена, которая опасалась безработицы для него и неустроенности для семьи. Кстати, сама Татьяна Васильевна побывала в Германии лишь в 1981 г. В начале 1990-х годов короткое время жил в Москве, но затем уехал в Соликамск к дочери. В Германию не репатриировался. Скончался в Соликамске 16 июня 1996 года на избирательном участке во время первого тура президентских выборов.Использован материал: Боброва Е.Е. «Архитектор Филипп Тольцинер: штрихи к портрету». // Человек в контексте времени: опыт историко-психологического осмысления. Материалы ХХ научной конференции. СПб, 2006, ч.1. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

21 марта 2020 15:48 Ермак Тимофеевич. Русский землепроходец, казачий атаман, предводитель похода в Сибирь (1582-1585), положившего начало ее присоединению к России и освоению. Русский землепроходец, казачий атаман, предводитель похода в Сибирь (1582-1585), положившего начало ее присоединению к России и освоению.

Достоверных сведений о времени и месте рождения Ермака Тимофеевича нет. Согласно распространенному мнению, имя «Ермак» происходит от сокращения имени «Ермолай».Существует три основные версии о происхождении атамана. По одной из них Ермак родился неподалёку от реки Камы. Первую часть жизни он провёл, путешествуя по рекам Кама и Чусовая. Есть предположения, что по реке Тагил он достигал Азии. По другой версии он был выходцем из волости на Дону. Деревня Борок, являющаяся центром этой волости, существует и сегодня. Также существует версия о татарском происхождении Ермака. По ней он был крещён уже в зрелом возрасте, а прозвище появилось от слова Эрмек, обозначающего на монгольском холостяка, которому чужда семейная жизнь.

Во 2-й половине XVI века Ермак в течение 20 лет возглавлял казачью станицу, «полевал» между Волгой и Доном. В начале 1580-х годов он предположительно участвовал вместе со своей станицей в Ливонской войне, совершил набег на ногайцев. В 1582 году купцы Строгановы послали к казакам послов с предложением о найме их дружины для охраны поселений возле реки Чусовая. Они подвергались постоянным нападкам со стороны отрядов манси. Переход до охраняемых земель занял у казаков два месяца, а часть их осталась на реке Яике. В это время младший сын хана Большой орды, Алей был отправлен в Прикамье с крупным войском, в составе которого было несколько тысяч пехоты и конницы. Эта армия направилась к поселениям, охраной которых занялись казаки. Встретив сильное сопротивление, Алей решил двинуться на реку Кама. Но казаки поняли его план и по реке добрались быстрее татар до крепости Орёл, принадлежащей Строгановым. Поняв, что взять Орёл не получится, Алей направил войско в Соли Камской (ныне Соликамск), который им удалось разграбить и сжечь. Возвращаясь, татары убили, взяли в плен и разграбили множество людей в окрестностях чусовских поселений.  В Орле-городке был отрыт памятник Ермаку-покорителю Сибири. В Орле-городке был отрыт памятник Ермаку-покорителю Сибири.

Надпись на памятнике: "Отсюда в 1581, нагрузив лодьи оружием и припасами, прибрав себе дружину малую, пошел Ермак на покорение Сибири"Уральские купцы и солепромышленники Строгановы пригласили Ермака и его казаков для охраны собственных владений от нападений сибирских татар. Осенью 1581 года во главе дружины он прибыл в Чердынь (близ устья реки Колвы) и Соль-Камскую (на реке Каме).

С отрядом в 540 казаков (летописи называют и другие цифры) Ермак в сентябре 1582 года поднялся по реке Чусовой и ее притоку Межевая Утка, перешел на реку Актай (приток реки Баранчи, система Тобола). По рекам Баранче, Тагилу, Туре и Тоболу он спустился к Иртышу, преодолевая по пути сопротивление местных племен и татарских «воинских людей». 26 октября 1582 года после сражения под Чувашевым мысом казаки Ермака овладели столицей Кучумова «царства» - городом Сибирью (источники называют его также Искером и Кашлыком), располагавшемся при впадении реки Тобола в Иртыш (в 17 км от современного Тобольска). Хан Кучум и его люди бежали в степи. Дружина Ермака осталась зимовать в Сибири, куда вскоре стали приходить с выражением покорности местные хантыйские, мансийские и татарские князьки и мурзы. 5 декабря 1582 года в бою у озера Абалак ермаковцы разгромили отряд Маметкула, племянника Кучума.

Лето 1583 года Ермак употребил на покорение татарских городков и улусов по рекам Иртышу и Оби, встречая везде упорное сопротивление, и взял остяцкий город Назым. Осенью 1583 года атаман отправил гонцов к Строгановым и посла к Ивану IV Грозному атамана Ивана Кольцо. Царь богато одарил казаков и направил в подкрепление им 300 стрельцов.

Летом 1584 или 1585 года Ермак с небольшим отрядом двинулся в поход вверх по Иртышу. В ночь с 5 на 6 августа во время боя на острове на реке Вагае атаман попал в засаду, подстроенную сибирским ханом, и погиб. Будучи раненным, он попытался переплыть реку, но тяжелая кольчуга - дар царя Ивана IV Грозного - потянула его ко дну.

Из географических достижений Ермака Тимофеевича и его сподвижников следует отметить ознакомление с рекой Иртышом приблизительно на 1200 км от устья реки Шиш до впадения в Обь, с ее течением до реки Собь (около 800 км). Они продолжили открытие Западно-Сибирской равнины и обнаружили Белогорский материк – холмистую местность по правобережью нижней Оби.  Главной политической заслугой Ермака Тимофеевича является присоединение к российскому государству Западной Сибири. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

24 марта 2020 20:31 25 марта 2020 15:26 Со смертью в 1725 году Петра I в России началась эпоха дворцовых переворотов с её превратностями и потрясениями. И каждое новое царствование означало благоденствие для одних и гонения, а то и гибель,для других. Скольких именитых и титулованных особ, заслуженно и незаслуженно в одночасье лишившихся всего, в ту пору повидала Соликамская колокольня! С высоты ей видно прекрасно, тем более что городовой магистрат, где ссыльному надо отметить подорожную грамоту, находится как раз на первом этаже звонницы. И вчерашние вельможи смиренно ожидают, когда наступит их черед подойти к столу коллежского регистратора, коего бы у себя в столицах они и за человека-то не держали. Словно тени, следовали они в Сибирь и скопом, и поодиночке, телегами и крытыми возками, — где тут за каждым углядеть, всех упомнить?! Почтили Соликамск своим присутствием и такие столпы истории Государства Российского, не узреть коих просто невозможно.Соликамской Колокольне из всех запомнился Александр Меншиков, везенный в Берёзов в 1728 году.  В 1741-м — другой регент, — герцог Курляндский Эрнст Бирон, который, всё тем же путём — от величия к небытию — проследовал в ссылку в Пелым.  К регентам — великим и низвергнутым — мы ещё вернемся, а сейчас поговорим о превратностях любви. … В 1742 году в Соликамск на «вечное поселение» под конвоем доставлен один из высших вельмож императорского двора — разжалованный Обер-гофмаршал — придворный чин II

класса в «Табели о рангах». По значимости соответствовал в гражданских чинах действительному тайному советнику, вице-канцлеру, в военных — адмиралу. По нынешним временам — управляющий делами президента. В обязанности старшего дворецкого входило ведать делами по довольствию императорского двора, организации приемов и путешествий. Он также руководит придворными служителями и содержит стол императорской семьи. За XVIII век всего насчитывалось одиннадцать обер-гофмаршалов, на 1 января 1915 года — всего один. Граф и обер-гофмаршал Рейнгольд-Густав Левенвольде. Вот уж кто, действительно, умел из дворцовых интриг на протяжении долгого времени извлекать для себя практическую пользу. Особого ума для этого оказалось вовсе не надо — достаточно привлекательной внешности. Служа при шести правителях России, Левенвольде благодаря ей сделал головокружительную карьеру. Начав ещё при Петре I с одного из низших придворных званий — камер-юнкера, к 1730 году уже достиг чина обер-гофмаршала.

Возвышение прибывшего к русскому двору малознатного остзейца, всё богатство которого тогда состояло в пышном камзоле да туфлях на высоком красном каблуке, началось в короткое царствование Екатерины Алексеевны. Вскоре барон уже камергер и один из галантов стареющей императрицы. После неё Левенвольде способствует вступлению на престол Анны

Иоанновны. За усердие, проявленное при этом, он пожалован в обергофмаршалы, русские графы и награжден высшим орденом империи — Андрея Первозванного. При этом ему также поручено управление всеми соляными доходами Российской империи.

А при следующей правительнице — Анне Леопольдовне, полным доверием которой он также пользовался, — Левенвольде занимает ещё более исключительное положение при русском дворе.Русский историк Николай Костомаров сообщает, что именно Левенвольде предупредил свою покровительницу о заговоре цесаревны Елизаветы Петровны. Но та, на свою беду и беду своего верного царедворца, не прислушалась… Точку в головокружительной карьере Левенвольде поставила «дщерь Петра», взошедшая на престол в 1741 году. В ночь переворота в числе других высших сановников — Остермана, графа Миниха, князя Головкина — Левенвольде арестован и заточён в Петропавловскую крепость.Вельможа обвинен в злоупотреблении служебным положением, в том, что советовал Анне Леопольдовне принять титул императрицы всероссийской, в расточении суммы, сбиравшейся от казенной продажи соли. Но самое страшное — старшего дворецкого обвинили в противозаконном отстранении от престола и унижении дочери Петра Великого. Долгое время он, как ответственный за дворцовый этикет, отводил Елизавете неподобающее — в дальнем конце стола — место. Такое оскорбление, и при дворе все это понимали, должно быть смыто только кровью… Однако даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации, фортуна улыбнулась Левенвольде. Елизавета, поклявшаяся, что в ее царствование не произойдет ни одной казни, смягчила приговор, и «главный по соли» в Российской империи, лишенный всех чинов, орденов, дворянства и имущества, был отправлен на «вечное поселение» в Соликамск.Тут надо отдать должное чувству юмора Елизаветы Петровны: сослать бывшего управляющего соляными доходами всей России не куда-нибудь, а в столицу промысла… А вскоре вслед за Левенвольде в ссылку последовала и его давняя и верная поклонница, страстно влюблённая в него, — петербургская красавица Наталья Лопухина, статс-дама при дворах Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, к которой последняя так же,как и к Левенвольде, тёплых чувств не питала.  Лопухина была удручена положением ее возлюбленного Рейнгольда Густава, за которого страстно жаждала отмщения. И отомстила она Елизавете чисто по-женски. Несмотря на запрет являться на балы и во дворец в платье того же цвета, что у императрицы, своевольная статс-дама облачилась, как и прежде, в наряд не только того же цвета, но и того же покроя. Кроме того, она украсила прическу такой же, как у Елизаветы, розой. Это демонстративное неподчинение монаршему запрету было воспринято как неслыханная отчаянная дерзость - императрица заставила Наталью встать на колени и, вооружившись ножницами, срезала с ее головы розу и вдобавок отхлестала по щекам. Подобная выходка Лопухиной была для Елизаветы тем несноснее, что она, став самовластной императрицей, уже не терпела соперничество и похвалы чужой красоте. И кто, казалось бы, посмел бы конкурировать с этой венценосной щеголихой? А вот Наталья Федоровна посмела, желая отомстить за любимого! После названной сцены она вовсе перестала посещать балы во дворце (впоследствии ей припомнят и это: “самовольно во дворец не ездила.”). Поводом для ссылки послужил невинный привет, который Наталья Фёдоровна попыталась передать опальному любовнику со сменным офицером охраны Бергером:

“Граф Левенвольде не забыт своими друзьями и не должен терять надежды, не замедлят наступить для него лучшие времена!”

Но молодому кирасирскому поручику, любившему весёлую столичную жизнь и желавшему делать карьеру при дворе, вовсе не улыбался захолустный Соликамск и его радости, поэтому он рассчитывал: донеся на Лопухину, одним ударом избежать нежелательной командировки и продвинуться по службе.Расчет курляндца оправдался. Во дворце во фразе придворной красавицы с лёгкостью был усмотрен намёк на государственный заговор. При этом с самого начала всем было понятно, что «лопухинское дело» — ложно. Но против императрицы у Натальи Фёдоровны шансов никаких.Бывшую статс-даму жестоко пытают. И когда кажется, что смерть неминуема, казнь заменяют ссылкой. Но перед этим придворную красавицу принародно бьют кнутом и в довершение позора урезают ей язык. Сдавив горло, палач принудил несчастную высунуть язык: схватив его конец пальцами, он урезал его почти наполовину. Тогда захлебывающуюся кровью Лопухину свели с эшафота. Палач, показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: «Не нужен ли кому язык? Дешево продам!»  Палач Лопухиной постарался на славу, и весь остаток жизни изъясняться Наталье Фёдоровне стоило невероятных усилий и мук. На следующий день после кровавой экзекуции,1 сентября 1743 года, Лопухины были уже в пути в Селенгинск. А поскольку путь в Сибирь родственницы первой жены Петра I Евдокии Лопухиной лежал через Соликамск, то Соборная колокольня неминуемо должна была стать свидетельницей встречи двух любовников, «постоянных в своем сильном и взаимном чувстве на протяжении многих лет»…На закате сентября обоз Лопухиных въехал в Соликамск. Город встретил ссыльных страшными ожогами недавнего пожарища, обугленными останками изб, руинами соляных амбаров и варниц. У почерневшей от копоти белокаменной колокольни они остановились. Изуродованная и немая Лопухина, несмотря на пережитые унижение и пытки, все же сохранила горделивую осанку, а её взгляд всё ещё способен был привести в чувство многих. Пока капитан оформлял в магистрате подорожную грамоту,Лопухина снарядила посадского мальчонку к Левенвольде. И хотя любые сношения ссыльных с местными жителями были категорически запрещёны, офицер, на которого единственно кто из всех имел влияние, так это Наталья Фёдоровна, предпочел сделать вид,что ничего не заметил. Как, впрочем, и муж её, — отношения между супругами уже много лет носили формальный характер. Саму же Лопухину любые запреты, казалось, уже не волновали. Мальчишка обернулся за четверть часа и, получив положенную мзду, пристроился наблюдать у стены колокольни, — иных развлечений все равно не было. Тем более что он знал этого чудака, который прошлой зимой появился у них в Соликамске, и, которого уличная братия время от времени донимала своим вниманием. И ему было крайне любопытно увидеть, на каком языке немая барыня будет разговаривать с немцем. День уже клонился к вечерне, надо было становиться на постой, чтобы поутру, как предписывала грамота, трогаться дальше, а Густава все не было… Лопухина жестом подозвала паренька, который без лишних слов понял, что от него требуется. Сопроводить до места ночлега в одном из немногих уцелевших в пожаре домов, что стояли вдоль Верхотурской улицы, и сообщить об этом немецкому господину.Что и было им тот час же исполнено. Но ни вечером, ни ночью, ни утром никто так и не пришёл. …Солнце уже поднялось высоко, и сопровождающий, дабы не иметь в будущем неприятностей, приказал маленькому обозу трогаться. Проведшая в пустых ожиданиях ночь Лопухина при этом,ничем и не выдала себя, даже не обернулась на остающийся позади Соликамск, с возвышающейся посреди него обгоревшей свечой колокольней. Только ещё плотнее сжала губы вчерашняя статс-дама, а по её запавшей щеке проскользнула одинокая слеза. Левенвольде не пришёл потому, как не мог. И дело не в том, что зырянский малахай придворного законодателя мод плохо сочетался с почти вылезшим парижским париком, а парадный зелёный камзол, некогда обшитый чистым золотом, с золотыми же пуговицами, большую часть из которых пришлось продать, при последнем пожаре пришёл в столь унылое состояние, что уже не был годен не только для свиданий.Смертельный страх парализовал его мысли и волю — слишком свежи были воспоминания об эшафоте, который в последний момент заменили ссылкой. Нежданное появление здесь, на самом краю земли, а может и жизни, опальной возлюбленной, заговор, где прозвучало и его имя, этот страх в одно мгновенье вновь пробудился в нём до дрожи в ногах… Ни преодолеть оцепенение,ни явиться на глаза своей любви в столь жалком виде, у Левенвольде не было никакой возможности… То ли от этого страха, навсегда поселившегося в душе бывшего обер-гофмаршала, то ли от невыносимого позора и тяжких условий существования, он и умер 22 июля 1758 года. Левенвольде был похоронен без почестей возле Воскресенской церкви. Деньги на погребение дали солепромышленники Строгановы. Это последнее, что они смогли сделать для Левенвольде, который благоволил к ним с тех самых времён, когда в Санкт-Петербурге управлял всеми соляными делами Империи и их дворцы на Мойке стояли по соседству. Сегодня могила придворного франта утрачена.Три года спустя Наталья Лопухина, возвращенная в 1761 году ко двору Петром III, по пути в столицу посетила могилу возлюбленного. Время и невзгоды не пощадили её, и колокольне стоило большого труда узнать в шестидесятилетней старушке прежнюю придворную красавицу. Стоя перед милым сердцу надгробием, она молила Бога о скором конце и скорейшей встрече с возлюбленным. Жить безъязыкой красавице оставалось менее двух лет…Из книги "Поморский город Соликамск".

(руководитель проекта — Олег Опутин) ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

30 марта 2020 21:51 Соликамская звонница. Соборная колокольня в Соликамске — памятник архитектуры начала XVIII века, расположенный в историческом центре Соликамска. Адрес — Набережная улица, 92. Памятник архитектуры федерального значения Соборная колокольня в Соликамске — памятник архитектуры начала XVIII века, расположенный в историческом центре Соликамска. Адрес — Набережная улица, 92. Памятник архитектуры федерального значения

Отдельно стоящая башня, построенная в 1713 году в историческом центре города, использовалась как колокольня Спасо-Троицкого собора. Высота башни от основания до креста 60 метров. Возвышаясь над долиной реки Усолки, она служит важной доминантой, до сих пор определяя архитектурный облик города. Башня имеет значительный наклон от вертикали, заметный даже на глаз. Башня не имеет аналогов в русской архитектуре.

Строительство звонницы, начавшееся 28 сентября 1713 года,из-за непогоды, а потом, как у нас обычно бывает, нежданно нагрянувшей зимы, к Рождеству встало окончательно. По весне, когда выяснилось, что колокольню «повело», пока судилирядили, кто виноват и за государевы денежки ответ держать будет, ещё немало времени ушло. У мастеровых-то другого выбора, как достраивать звонницу «под градусом», и не было: деньги-то государевы уже потрачены, а кому за них охота ответ держать в Семеновском приказе?! А спросить есть кому: в том же, 1713 году, по указу Великого Государя прибыл в Соликамск фискал Максим Бобров.Этот «ревизор» — не чета гоголевскому самозванцу: ведет тайный надсмотр над всеми делами и даже воеводой, является негласным правителем города и уезда. При таком-то «недреманом оке государеве» не построить колокольню — приговор себе подписать! Добровольцев на дыбу не нашлось, вот и пришлось ставить звонницу с «поклоном». Не остановил строительство даже подписанный 20 октября 1714 года Петром I указ о запрещении каменного строительства по всей России и о возведении в новой столице исключительно каменных «образцовых домов».Камень и каменщики нужны для новой столицы — Петербурга. Нарушители царской воли строго караются, но на соликамскую колокольню Петровский запрет не распространяется в виду особого отношения. Вот так: на на западе только-только начинает обретать свои очертания новая столица России, а ее соляная столица переживает бурный расцвет.  …Первое, что бросается в глаза, если смотреть на соликамскую звонницу с Воскресенской площади, — сходство со знаменитой Пизанской башней, строительство которой было начато в 1173 году. К слову сказать, апологетам пифагорейцев и нумерологии, показалась бы весьма интересной и значимой такая перекличка цифр: 1173 и 1713. Возможно, и здесь скрыты от поверхностного взгляда тайные коды провидения. На этом, пожалуй, сходство двух «высоток» и заканчивается. В отличии от итальянской родственницы, которая на протяжении нескольких веков ежегодно наклонялась более чем на миллиметр, угол соликамской башни остается неизменным вот уже много десятилетий.Но и от стоящей криво башни может быть толк. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

5 апреля 2020 19:21 5 апреля 2020 19:23 Коварство и любовь. Соликамск второй половины XVIII века. Тогда соликамская колокольня стала свидетельницей не только любовных драм и человеческих трагедий. Посчастливилось ей увидеть и другую историю. Такие в сказках всегда случаются, а в жизни выпадают как негаданное чудо, может, раз в сто лет, а то и в двести. Кому на радость — большинству на зависть.  Вот и у нас местный промышленник Алексей Турчанинов, выкарабкавшийся с самых низов до высокого положения в столичном обществе,овдовев на склоне лет, полюбил свою крепостную Филанцету Сушину, да мало того, захотел её в жены взять. Как часто и бывает, всё само собой и уладилось. Любовь, счастливый брак, восемь детей, столица, признание заслуг, богатство… Что ещё нужно мужчине, чтобы встретить старость?! В Северной Пальмире 21 марта 1787 года Турчанинов и умер, и был похоронен с большими почестями в Александро-Невской лавре.А Филанцета Степановна вместе с детьми вернулась в Соликамск, где ей предстояло наблюдать раздробление родственниками империи Турчанинова, поскольку покойный не оставил завещания «как о детях, так и о имении своем». А империя была немаленькой: Сысертский, Полевской, Северский и Троицкий заводы, соляные промыслы, дома, а также имения в Пермском, Владимирском, Костромском, Нижегородском, Пензенском,Тамбовском и Уфимском наместничествах. И как только дело дошло до дележа, семейная идиллия и любовь в роду Турчаниновых закончилась. До дня своей смерти, — 6 февраля 1822 года,Филанцета Степановна с переменным успехом вела борьбу за наследство мужа. И бороться ей довелось против своих детей. Уже на следующий год вдова предприняла попытку передела собственности, просившая петербургскую опеку позволить ей скупить у своих малолетних детей части в заводах на том основании, что «они содержать и управлять оные не в состоянии». Дело почти выгорело, но тут выяснились некоторые обстоятельства сделки, которые совсем не красили любящую мать, и опека отказала Филанцете Турчаниновой в просьбе. А когда детки подросли, то дочь Наталья, к тому времени уже не Турчанинова, а, по покойному мужу, Колтовская, фаворитка императора Павла (поговаривали, что сын её, — Павел Соломирский очень уж походит на императора) и первого министра юстиции, а по совместительству придворного поэта Гавриила Державина, показала маменьке коготки.  Некрасивая и долгая, надо сказать вышла история. Не как в сказке, как в жизни часто бывает. И даже то, что один из сыновей Турчанинова, — Александр пошел по стопам отца, женившись на дочери крепостного приказчика Сысертских заводов Филадельфия Дьячкова, Александре, уже не способно вернуть налета романтики и светлых чувств семейной легенде. Да и автор уральских сказов Павел Бажов свою руку к имиджу этого из рода Турчаниновых приложил, представив в своих сочинениях «молодого барина» не в лучшем свете.

Описание "молодого барина" у Бажова достаточно лапидарно - и, в определенной степени, оскорбительно с самого начала. Мотоватый блондин с "раскосыми глазами и ушами пенечками" (долго искал картинку - как могут выглядеть "уши пенечками" и не нашел ничего лучше этого гриба. Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, - как говорится, ни росту, ни голосу, - так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Хотя такая краткая характеристика и "задает" определенную мифологическую роль "молодого барина" - я, все же, попытался понять - кто же был наследником А.Ф.Турчанинова на самом деле.По данным ВГД (Всероссийского Генеалогического Древа) у А.Ф.Турчанинова было 3 сына: Алексей Алексеевич,1766 г.р., коллежский асессор. Жена: Ольга Кирилловна Томашева. Проживал в с.Сергиевское Пензенской губернии. Пётр Алексеевич, 1767 г.р., старший адьютант штаба П.С.Потёмкина, позже обер-кригс комиссар, член-корресподент Казанского Университета. Александр Алексеевич, 1771 г.р., корнет лейб-гвардии Конного полка, позже полковник. Проживал в своём имении в г.Горбатов Нижегородской губернии. 2-я жена: Александра Филадельфовна, урождённая Дьячкова. Рассказывая историю приезда "молодого барина" на завод Бажов пишет: Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел **** хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила - взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал.Несмотря на то, что история Пароти выглядит правдоподобно - в ней есть одна и большая "натяжка" - у "комплекса" Сысертских заводов (включавших Полевской завод) после смерти А.Ф.Турчанинова не могло быть "полного хозяина". Фактическая история этого наследования очень подробно разобрана в статье Е.Г.Неклюдова Сысертские заводы наследников А.Ф. Турчанинова в конце XVIII — середине XIX в.: модель «конфликтного владения». Он, в частности, пишет:

Проблемы, которые сопутствовали дальнейшей истории этого округа, начались сразу после того как 21 марта 1787 г. Алексей Федорович (13 ноября 1783 г. получивший дворянский диплом) скончался в своем петербургском доме.

Как сообщала его вдова Филанцета Степановна (его вторая жена), Алексей Федорович не оставил завещания "как о детях, так и о имении своем". В такой ситуации раздел наследства должен был осуществиться в законном порядке между всеми его наследниками.

Кроме вдовы ими были признаны три сына – коллежский асессор Алексей (тогда ему исполнился 21 год), старший адъютант штаба генерал-поручика П.С.Потемкина Петр (20 лет), корнет лейб-гвардии конного полка Александр (16) и пять дочерей – Екатерина (17), Наталья (14), Елизавета (13), Надежда (12) и Анна (7).

Оно делилось на 14 частей, 2 из которых, как полагалось по закону, получила мать, по 2 1/3 части достались каждому из сыновей и по 1 – дочерям. В каждую из частей входили и вотчинные имения, и заводы. Но, если первые действительно были разделены между наследниками по количеству крепостных душ, то заводы, как "нераздробимое владение", остались в общей собственности всех участников, каждый из которых считался владельцем отошедшей ему доли.

В дальнейшем именно это имение стало ареной борьбы родственников – совладельцев за право владения и управления заводами.Таким образом, Сысертские заводы стали "совместной собственностью" семьи Турчаниновых. Как выяснилось позже, главными "управляющими" заводов оказались вовсе не мужчины, а женщины - вдова Филанцета Степановна и Наталья Алексеевна Турчанинова-Колтовская - которой в момент смерти отца было всего 14 лет.Постепенно сложились две враждующие между собой партии: одна группировалась вокруг Филанцеты Степановны, другая – вокруг Натальи Алексеевны, в 1789 г. вышедшей замуж за обер-бергмейстера Николая Тимофеевича Колтовского. По доверенности жены Колтовский управлял ее имением до 1794 г.(даты ее совершеннолетия, ей исполнился 21 год).

В 1796 г. попечителем завода (от имени Натальи Алексеевны) был выбран бригадир Русаков, а позже энергичной заводовладелице, возможно ставшей фавориткой императора Павла, покровительствовал президент Коммерц-коллегии и первый министр юстиции - знаменитый поэт Г.Р.Державин.Кстати, Филанцета Степановна, вступив в права наследства, обходилась с малахитом довольно грубо.Есть свидетельства о том, что она, приехав в Полевской, приказала отправить в медеплавильную печь несколько подготовленных для отправки в Санкт-Петербург в качестве подарков больших малахитовых столешниц - только для того, чтобы не тратиться на их пересылку.

...мать на первых порах действовала успешнее дочери. Она перекупила часть Петра Алексеевича, а Алексей Алексеевич доверил матери управлять его долей наследства. Так же как старший брат поступили дослужившийся до звания полковника Александр Алексеевич (а после его смерти в 1796 г. его наследники – вдова Александра Филадельфовна, дочь крепостного приказчика Сысертских заводов Дьячкова, с малолетним сыном Александром) и Анна Алексеевна (вышедшая замуж за генерал-майора, позже генерал-лейтенанта Николая Зубова), удвоившая свою долю участия, купив часть сестры Е.А.Кокошкиной.

Безоблачной сказкой любовь бывает редко. Алексей Турчанинов со своей Филанцетой и по тем-то временам случай исключительный. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

12 апреля 2020 14:31 19 мая 2020 14:00 1837год. То самое время, когда за любовь и честь стрелялись, в Санкт-Петербурге на дуэли убит Александр Сергеевич Пушкин. Но,признаться, это трагическое известие в Соликамске вызвало куда меньший интерес, чем развернувшаяся в этом же году реконструкция Соборной колокольни. После начатых семью годами ранее торговых рядов, столь крупного строительства в Соликамске более не случалось. Только самые преданные поклонники творчества поэта, а такие в Соликамске, безусловно, были, припомнили городскую легенду, как в начале XVIII столетия через Соликамск проезжал прадед великого Пушкина — Ибрагим Ганнибал…  «Тогда, — с грустью вздыхали они, — народ за «арапом Петра Великого» толпами ходил. А его великого правнука убили — и молчок». Одним словом: «Погиб поэт — невольник чести…»! О, цивилизация, куда ты катишься! Зато, весь город живо следит за ходом работ на колокольне. Некоторые зеваки пребывают в наблюдениях целыми днями.  …И вот, маковка заменена на деревянный шпиль, который увеличил «рост» колокольни до шестидесяти с лишком метров. А когда в 1848 году церковный староста Семен Патрушев за свой счёт организовал раскраску

колокольни по прежнему образцу «чрезвычайно пестро, красками голубою,зеленою и красною», главное стало очевидно всем и издалека. В этой, казалось бы, совершенно рядовой перестройке пусть и самого высокого здания уездного городка, к тому времени уже утратившего былую славу и величие,четко проявилась претензия Соли Камской на былую «столичность». "Поморский город Соликамск". Группа авторов(руководитель проекта — Олег Опутин) ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

192856qgw Сообщений: 112 На сайте с 2020 г. Рейтинг: 73 | Наверх ##

13 апреля 2020 19:23 Добрый день, уважаемые форумчане!

В ПЕРМСКОЙ ЛЕТОПИСИ В.Н.Шишонко третий период 1645-1676г, упоминается воевода Михаил Голенищев, 1661г упоминается воевода Чердынский и Соликамский Михаил Отеианович Голенищев.

Интересно это один и тот же Голенищев или разные?

Прошу владеющих информацией , поделитесь. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

4 мая 2020 15:10 192856qgw написал: [q]

В ПЕРМСКОЙ ЛЕТОПИСИ В.Н.Шишонко третий период 1645-1676г, упоминается воевода Михаил Голенищев, 1661г упоминается воевода Чердынский и Соликамский Михаил Отеианович Голенищев.

Интересно это один и тот же Голенищев или разные?[/q]

А может быть Вы просто неверно прочитали,перепутав буквы. Где Вы видели отчество Оте ианович?  - Степанович.Голенищев-Кутузов Михаил Степанович (1658,1662) моск.дворянинн., воевода <в Перми Великой, в Чердыне и у Соли Камской> в 1662-1663 гг. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

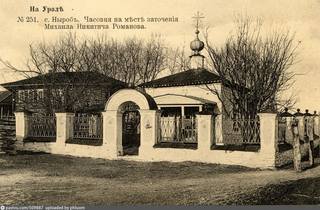

4 мая 2020 15:55 Прикамье — роковая земля для Романовых. Предвестник династии — боярин Михаил Никитич Романов принял смерть в Ныробе. И последние её представители были убиты в Пермской губернии, включавшей в ту пору большую часть территорий современных Пермского края, Свердловской области, И последние её представители были убиты в Пермской губернии, включавшей в ту пору большую часть территорий современных Пермского края, Свердловской области,

части Кировской, Курганской, Оренбургской областей, Башкирии.

В 1918 году в Екатеринбурге расстреляна царская семья; в Алапаевске — члены дома

Романовых и близкие к ним люди; в окрестностях Перми чекистами убит Великий князь

Михаил Александрович,– де факто — последний император России, поскольку в его

пользу после Февральской революции 1917года отрекся Николай II. Михаил Никитич Романов Михаил Никитич Романов был третьим сыном в семье боярина Никиты Романовича Юрьева( в схиме Нифонта), брата первой жены царя Иоанна Васильевича Грозного-Анастасии Романовой, храброго воеводы и народного печальника, который заслужил любовь русских людей за дело собирания и укрепления Руси. С детства Михаил Никитич выделялся доброжелательным нравом и красивым, поистине богатырским телосложением. Продолжая традицию своего рода, Михаил Никитич Романов поступил на службу к Государю и в 1598 году ему был пожалован чин окольничего( чин ниже боярского). Вступивший в 1598 году на царский престол Борис Годунов поначалу с почтением относился к детям Никиты Романовича, тем более, что тот на смертном одре именно ему поручил заботу о своих детях, и Годунов дал «клятву» к «великому боярину иметь о его чадех соблюдение». Но со временем, видимо, из-за опасений политического усиления Романовых, его отношение к ним изменилось. Дело в том, что дети Никиты Романовича—Феодор, Александр, Михаил, Иван и Василий по крови были ближайшими родственниками умершего царя Феодора—их тетка Анастасия была матерью Феодора, т.е. сами они были двоюродными братьями царя и, формально, имели больше прав на престол, чем Б. Ф. Годунов.

Со временем усилились их родственные связи и позиции в Боярской Думе. Но осенью 1600 г. противникам Романовых с помощью ложного доноса подкупленного казначея А. Н. Романова удалось обвинить Александра Никитича и его братьев в умысле отравить царя.

Доносчик Бартеньев, прежде чем написать донос, подложил в подклет, где хранится господская казна, мешочки с особыми кореньями, обычно используемыми при колдовстве и для изготовления ядов. Они были найдены, а братья Романовы были обвинены боярами в колдовстве, всяческих злых умыслах, в желании извести царя Бориса и самим занять трон.

Их отправили в тюрьму. А вслед за ними туда же отправили и их родственников.

Через несколько месяцев в июне 1601 года был оглашен Боярский приговор, согласно которому братья Романовы объявлялись государственными преступниками, лишались всех званий, имущества и сурово наказывались вместе с членами семей и родственниками.

Все пять братьев были сосланы в отдаленные места, и трое из них умерли в течении года из-за тяжелейших условий содержания( это при том, что официально ещё не истек пятилетний срок обещания никого не казнить, данного царем Борисом при венчании на царство).

Иван был временно разбит параличом, но остался жив и лишь старший из братьев—Феодор Никитич, постриженный в монахи, чтобы никогда не иметь возможности занять престол, будучи в монастыре, избежал тягот сурового заточения. Михаил Никитич был отправлен в Пермь великую. Михаил Никитич был отправлен в Пермь великую. Его тюрьмой стала деревенька Ныробка, которая была крайним северным русским селением Перми Великой и в то время состояла из 6 деревянных изб. Там Михаил Никитич прожил почти целый год в сырой, холодной, смрадной яме, без возможности двигаться. Для воздуха и подачи пищи оставили отверстие в 20 сантиметров. К столбу приковали боярина за пояс, за ноги и за руки. в тяжелых кандалах, вес которых достигал трех пудов(50 кг).  Пища его была—хлеб и вода, да и то его паёк всё время урезали и, наконец, к лету начали давать по ломтю хлеба через 2 дня. Воеводе Тушину дан был приказ: чем быстрее Романов в яме умрет, тем быстрее тот вернется в Москву. Поэтому стражи сначала его кормили – из сострадания, чувства жалости, а потом, когда началась зима, они сами стали мерзнуть, живя в ветхих, прогнивших крестьянских избах. От холода не помогали даже крепкие спиртные напитки, которые московский воевода со своими солдатами покупали у крестьян.

Однажды Тушин, придя к бражнику крестьянину, сетовал: что такое – мы уже не кормим его два месяца, а он все живет и живет. После чего этот бражник предал всех жителей Ныроба. Он сказал, что Михаила Никитича Романова подкармливают крестьянские ребятишки, которые бегают и бросают в яму хлеб, пеканы, налив молока и залепив с одной стороны мякишем. Тушин спрятался за пригорок и, видя, что дети выбегают и направляются к яме, он стал внимательно наблюдать за ними. Дети, играя вокруг ямы, начали бросать в яму кусочки хлеба, пеканы. Он выскочил из своего укрытия, подбежал, схватил ребят за шиворот, привел к родителям и сказал, что их дети помогают государственному преступнику. «Откуда у вас было это повеление? Из Москвы?» – допытывался Тушин. «Нет, это дети сами, просто из чувства сострадания к узнику», ¬¬– отвечали родители. Команда Тушина, не поверив этому, отправила этих коренных жителей Ныроба в Казань на дыбу, чтобы выпытать, кто и откуда приказал им давать пищу Михаилу Романову для продления жизни.

Через три года ныробчане вернулись. Но не все: одного на дыбе забили насмерть, трое остальных пришли нравственными и физическими калеками… Потом, когда Михаил Федорович Романов узнал эту историю о помощи местных жителей Михаилу Никитичу, он издал указ о том, что ныробские крестьяне в знак благодарности за помощь его дяде, Михаилу Никитичу Романову, за поддержание его жизни, освобождаются от земельного налога пожизненно. Но потом пришли другие цари, и Екатерина II отменила этот указ.Проживя в таких условиях почти год, он умер, причем есть версия, что был удушен охраной. "Когда ребятишки перестали помогать Михаилу Никитичу, он все-таки продолжал жить: этому способствовал его богатырский организм, молодость. После очередной попойки нерадивые московские воеводы решили: да сколько мы можем здесь находиться?! Они гурьбой подошли к яме, разбросали бревна, и сам Тушин спрыгнул в эту яму. Через несколько минут он вылез из ямы весь раскрасневшийся, запыхавшийся, и объявил, что боярин скончался".  В честь страданий Михаила Никитича Романова эта яма здесь до сих пор существует. Она находится посреди поселка Старый Ныроб. В 1606 г. уже после смерти Бориса Годунова, когда тело Михаила Никитича было вырыто для перенесения его в Москву, по свидетельству церковной летописи, «в пятый год после его кончины взято оно ничем невредимо, только от руки, от перста едино некоторую часть земля отъяла». Михаил Никитич был похоронен в Новоспасском монастыре, 18 марта (старого стиля) 1606 года.  На месте могилы Михаила Никитича Романова построили храм Николая Чудотворца. Три раза его строили, и все три раза он горел. Потом решили, что Бог подает знак, что строить там деревянный храм уже не нужно. Тогда в 1705 году возвели это величественное здание.

Виртуальное путешествие - Ныроб.https://www.sites.google.com/s...ic-romanovНыробский узник: Михаил Никитич Романов.Из рассказ иеромонаха Варсонофия.https://orthodox-magazine.ru/articles/at680 ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | |

Tina1960Модератор раздела  Germany Сообщений: 3343 На сайте с 2019 г. Рейтинг: 3945 | Наверх ##

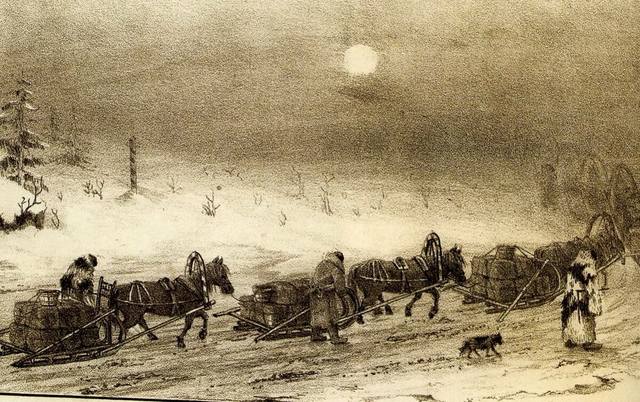

14 мая 2020 14:37 17 век - золотой век Соли Камской. Пик которого наступил после 1636 года, когда сюда из Чердыни переведено административное управление Перми Великой. Соликамск отныне — не только главная солонка державы, но и столица всего Урала. За год через город Бабиновским трактом проходит несколько тысяч человек. Часть из тех, кто проходит, оседают в Соликамске и его уезде на жительство. За счёт иных город прирастает ремеслом и капиталами.Отметившись и сбив для безопасности караваны возов в тридцать-сорок, купцы и «гулящие люди» отправляются из Соли Камской. Обозы по Государевой дорогой идут нескончаемым потоком.  Новая дорога в Сибирь непроста: она змеёй извивается между скалами, то поднимается к небесам,то круто, почти проваливаясь, сбегает по склонам седого Урала. Ямщики, чтобы при спуске тяжело груженые сани не покалечили лошадей, выпрягают их, а сами сани, чтобы те скользили медленнее, обвязывают ветками. Об этой, одной из двух исконно русских бед, зримо проявившихся на Бабиновском тракте, Москва пеняет в грамоте сидящим в Чердыни воеводам. Нежелание местных властей в ту пору приводить в порядок новую дорогу можно объяснить просто. Во-первых, на Руси царит Смута и московским властям просто не до соликамских дел — со своими бы разобрать. Поэтому вовсе неудивительно, что в ту пору в Чердынь назначены сразу два воеводы — Василий Головин и Иван Воейков. Видимо, чтобы и за хозяйством государевым, расширившимся благодаря открытию Бабинова до Верхотурья, глядели да друг за дружкой при этом присматривали. Правят воеводы, как могут, поскольку много сил отнимает присмотр за «напарником»: не «подсидел» бы да не донёс. Тут о себе, любимом, некогда позаботиться, не то что, о какой-то там дороге.  Здесь и возникает «во-вторых». Здесь и возникает «во-вторых». Воеводы, промышляющие «кормлением», прекрасно понимают, что новый, мимо Чердыни путь в Сибирь,приведёт столицу Перми Великой к экономическому упадку. А значит, неминуемо пострадают и доходы воеводы. Но, видимо, чердынские правители недооценили значение нового тракта для Москвы, поскольку двоевластие вскоре закончилось. Назначенный на их место Григорий Иевлев (Гиневлев) первым делом исполняет повеление царя — посылает с Бабиновым на ремонт нового тракта двух целовальников и посошных людей. А вскоре в безлюдной тайге, которую новый тракт рассёк надвое, появились «ямы», населенные обслуживающим дорогу людом. В грамоте 1606 года об открытии Соликамского яма указывается, что великопермцы ежегодно должны поставлять для его содержания до пяти тысяч подвод. Для решения проблемы с ямщиками в том же году в Соликамск с Вятки переселили сорок пять семей. Народец стал оседать вдоль дороги и по доброй воле. В основном это люди, бежавшие от Смуты. Словно грибы, прорастают на расстоянии дневного перехода деревни, раскорчевываются вкруг них площади под огороды и пашни, строятся постоялые дворы и церкви. К 1665 году по дороге от Соли Камской до Верхотурья уже стоит 33 двора оброчных крестьян.В 1624 году, отмечает Верхотурская летопись, через Соликамск проследовали 2022 человека, в 1626 году — 2500,в 1627 — 2370, в 1631 году — 3250 человек. Разумеется, речь идёт только о мужчинах трудоспособного возраста — женщины и дети учёту в те годы не подлежат. Поток переселенцев за Камень на протяжении всего XVII столетия не спадает: в 1670 году проследовали 2051 человек, в 1692 год — 2496 человек. "Путешественник должен положить на лошадей свой багаж и свой провиант и так мала и

узка пробитая здесь дорога; поэтому через леса могут проехать только одни сани, так что когда сани встречаются с другими,сильнейший опрокидывает сани на бок, лошадей же толкают в снег,так что видны только их головы. Тогда проезжают мимо, после чего опрокинутые бывают принуждены с большим трудом извлечь из снега опять на дорогу их лошадей и сани».Эбергард Избрант Идес,«Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)». Открытие Артемия Бабинова оставило яркий след и в облике промыслового Соликамска, превратив его и в город купеческий, город, где вращаются большие капиталы. Дорога не только обогатила город, по ней следовала в Сибирь и строительная традиция зодчих Великого Устюга, Каргополя и Тотьмы. Следовала, оставив на многие века свой отпечаток на лике города. Бабиновская дорога - наши дни. ---

Интересуют фамилии Кибановы, Жулановы,

Иноземцево-Пятигорск, Елшанка, Саратовской губернии. | | Лайк (1) |

|