Растительный мир Старорусского края

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

14 ноября 2017 21:43 15 ноября 2017 0:15 В других частях края наиболее бесплодны сухие, покрывающиеся мхом, луга. Трава здесь редкая - жесткая. Немного соберешь с нее сена. И без жгучего солнца всю ее желтизной подернуло. Цветов мало, а где и есть - вялые, бледные, на тонких стебельках склоняют они головки свои, будто смерти ждут. Такие скудные луга иногда встречаются в северной части края, где преобладают минеральные почвы, чаще слегка перегнойные супеси и суглинки, нередко оподзоленные. Белоус, синец, кукушкин лен и полевица являются преобладающими в травостоях этих лугов.   Белоус торчащий (Nardus stricta L.) Белоус торчащий (Nardus stricta L.)На лесных полянах с подзолистыми, часто песчаными почвами, на окраинах болот, лугах растет белоус торчащий. Его отмершие листья сохраняются несколько лет, образуя светлую "усы" вокруг живых побегов, отсюда его название. Способствует заболачиванию лугов. Цветёт в июне, плодоносит в июле-августе. Распространён в Европе, Малой Азии и Северной Африке, а также во многих районах Северной Америки, куда, возможно, занесён. В России обычен в европейской части, отдельные местонахождения имеются в Сибири. Известен во всех областях Средней России, но чаще встречается в нечернозёмной полосе. Плотнодерновинный злак. Размножается и распространяется семенами. Представляет некоторую ценность в качестве весеннего пастбищного корма.    Сивец луговой (Succisa pratensis Moench) Сивец луговой (Succisa pratensis Moench)Цветки собраны в верхушечные полушаровидные соцветия-головки диаметром до 2 см. Венчик длиной около 7 мм, сине-фиолетовый, снаружи опушённый. Листья супротивные, толстоватые, сверху блестящие; нижние яйцевидно-ланцетные, с черешками; верхние линейно-ланцетные, сидячие. Высота: 30-180 см. Стебель прямостоячий, простой, реже ветвистый в верхней части, внизу голый или оттопыренно волосистый. Подземная часть с коротким косым корневищем и многочисленными толстыми корнями. Плоды семянки. Цветёт в июле-сентябре, плоды созревают в августе-сентябре. Многолетнее растение. Местообитание: Растёт на лугах, в лесах, на полянах, опушках, вырубках, в зарослях кустарников, на окраинах болот, всегда на влажной почве, в степных районах - на солонцеватых местах. Весь ареал вида практически расположен в нашей стране - сивец произрастает в европейской части, на Северном Кавказе, на юге Сибири (до Забайкалья). В Средней России встречается во всех областях, обыкновенен. Хороший медонос.   Зеленый мох кукушкин лён (Polýtrichum commúne) Зеленый мох кукушкин лён (Polýtrichum commúne)Стройные коричневатые стебли кукушкиного льна, обычно возвышающиеся на 10—15 см, но иногда достигающие 40 см и более, покрыты небольшими тёмно-зелёными листьями и немного напоминают растение льна в миниатюре. Отсюда происходит вторая часть названия — лён. Коробочки, появляющиеся на женских растениях, напоминают кукушку, сидящую на «шесте». В Архангельской области растение часто называют скукучье жито. Из-за буровато-красного оттенка в народе его иногда называют «красным». Как и другие представители рода, имеет примитивный аналог проводящей системы, позволяющий воде и питательным веществам перемещаться по стебельку.: некоторые клетки стебельков удлинены, лишены содержимого и соединены порами — они проводят воду. Есть и клетки, которые проводят питательные вещества. Кукушкин лён размножается побегами, спорами и гаметами. В России встречается в северной и средней полосе, преимущественно в лесных районах. Растёт в сырых заболачиваемых таёжных лесах-долгомошниках, на мокрых лугах и болотах подушкообразными дерновинами. Кукушкин лён применяют при возведении деревянных жилых домов и других зданий и сооружений как межвенцовый утеплитель.    Полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.) Полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.)На лугах разной степени увлажнения, по обочинам дорог и другим открытым местам обычны представители рода полевица (всего около 150 видов), с метельчатым сжатым или раскидистым соцветием из одноцветковых мелких колосков. Среди полевиц наиболее обычна полевица тонкая, придающая красновато-коричневатую окраску лугу в июне - начале июня, во время цветения, поскольку часто доминирует в травяном покрове. Преимущественно евросибирский вид, широко распространившийся во многих странах мира как заносный. В России обычен в европейской части, на юге Сибири, на Дальнем Востоке. Массовый вид во всех областях Средней России. Образует рыхлые дерновинки. Размножается и распространяется преимущественно семенами. Ценный пастбищный злак, обильно произрастающий на бедных почвах. Наиболее скудны луга в бывшей Виленской волости и в юго-зап. и южной части края. В бывшей Должинской волости, Белебелковском и Поддорском и части Залучского районов картина лугов еще более печальна вследствие заболоченности. Потому, как на севере, так и на юге, за улучшение лугов должна идти борьба с природой. На севере - с сухостью почвы путем подбора соответствующих кормовых растений и высева засухостойных трав, а в болотистом районе - борьба с влажностью почв. Всего по пространству бывшего уезда, кроме лесных покосов и выгонов, в 1925 году числится 5267,7 га заливных мягких лугов, 18783,4 га осочных, 135459,2 га суходольных полевых, 68749,4 га суходольных пустотных, и 239,8 га болотных, 8433,8 га сеяных трав, а, кроме того, в 1923 г. под выгонами числится 11760 га 1).Ботанические описания и иллюстрации с сайта "Архив Природы России" http://природа.рф/grasses/list.php#s | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

15 ноября 2017 1:26 15 ноября 2017 23:33 Если же внимательней остановиться на отдельных растениях, присмотреться к их разнообразию, откроется порою чарующая картина. С самой ранней весны до поздней осени среди зеленого травяного ковра появляются новые и новые цветочки - одни отцветают, другие только развиваются.

Под раскидистой кроной лесов и по кустарникам с ранней весны, в апреле - мае, зацветают желтенькие и белые цветочки лютиковой (Antmone ranunculoides L.) и дубровной ветреницы (А. nemorosa L.) и маленькие трехлопастные перелески (Hepatica triloba), а за ними разукрасятся синими, фиолетовыми, желтыми переливами анютины глазки (Viola tricolor L.) (апрель, начало мая и до осени). Летом во время цвета растеньица собирают, высушивают и пользуются отваром против золотухи (входят в состав "аверина чая"),    Ветреница лютиковидная (Anemone ranunculoides (L.) Holub) Ветреница лютиковидная (Anemone ranunculoides (L.) Holub)Насчитывается около 150 видов ветреницы, которые распространены почти по всему земному шару на равнинах и в горах.Цветут рано весной. Многие виды декоративны, большинство ядовито. Недели через две-три после того как сойдет снег, на почве в лесу можно видеть небольшое растение с желтыми цветками, похожими на цветки лютика. Это ветреница лютиковая. Растет она обычно целыми скоплениями. От земли поднимается вверх тонкий стебель, на верхушке его сидят три листа, направленные в разные стороны. Листья располагаются в горизонтальной плоскости, образуя нечто вроде яруса. Каждый лист глубоко надрезан на отдельные доли и несколько напоминает ладонь с растопыренными пальцами. Черешки листьев очень короткие, малозаметные. От конца стебля берет начало и тонкая веточка-цветоножка, на которой сидит ярко-желтый цветок. Изредка встречаются растения с двумя цветками. В отличие от лютика, у ветреницы нет чашелистиков.    Ветреница дубравная (Anemone nemorosa (L.) Holub) Ветреница дубравная (Anemone nemorosa (L.) Holub)Ветреница дубравная отличается от лютиковой тем, что цветки у нее чисто-белые, снизу чуть розоватые, а листья сидят на довольно длинных, хорошо заметных черешках. Красивые букетики белой ветреницы часто продают весной в наших городах. Все их охотно покупают и радуются первым весенним цветам. Но ботаники смотрят на эти букетики с грустью. Они хорошо знают, что каждый сорванный цветок - это погубленное целое растение. Таковы уж особенности ветреницы: она очень уязвима, легко ранима. Собирая букеты красивых белых цветков, люди опустошают лес, обедняют его. Мало-помалу ветреницы становится все меньше и меньше, особенно в густонаселенной местности, поблизости от крупных городов. Над растением нависла серьезная опасность. В скором времени ветреница может вовсе исчезнуть.   Печёночница (перелеска) благородная (Hepatica nobilis Mill.) Печёночница (перелеска) благородная (Hepatica nobilis Mill.)В средней полосе России в лесах встречается только один вид. Название "печёночница" произошло от поверья, что эти растения помогают при заболеваниях печени, так как трехлопастные листья по форме ее напоминают. Согласно средневековому учению, внешний вид растения указывает на то, для лечения какого органа это растение следует использовать. Поэтому листьями печёночницы лечили болезни печени и желчного пузыря, правда, неизвестно, насколько эффективно. В народе печёночницу нередко называют "перелеской", поскольку растёт она в лесу, а на открытых местах почти не встречается. Это один из самых ранних первоцветов, расцветает в апреле-мае. Голубые цветки перелески раскрываются утром, а закрываются только к вечеру. Если стоит ясная солнечная погода, они открыты целый день. В пасмурную дождливую погоду цветки закрываются и поникают. Перелеска - растение многолетнее, и притом оно всю свою жизнь остается на одном и том же месте. Ни ползучих корневищ, ни распространяющихся в стороны надземных побегов у перелески нет. Каждую весну из центра розетки старых листьев вырастает розетка новых.   Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.) Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.)Её встретишь ближе к лету - это наши полевые анютины глазки. Верхние лепестки у них фиолетовые, нижние - желтые, а боковые - белые. Отсюда и название растения - фиалка трехцветная. От этой фиалки и пошли наши садовые анютины глазки. Фиалка трехцветная - лекарственное растение. В народной медицине этим растением лечат простуду и кашель. В химический состав травы входят слизь, соль виннокаменной кислоты, витамин C, желтый пигмент, рутин, фитонциды. Фиалка трехцветная усиливает секрецию бронхиальных желез, способствует разжижению и более быстрой эвакуации мокроты из дыхательных путей, оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, антисептическое, потогонное, мочегонное действие. Предание гласит, что, когда Адам был изгнан из рая, он долго шел и плакал, а на тех местах, куда капали его слезинки, появлялись прекрасные цветы. Фиалки были растениями-символами на протяжении всей истории человечества: галлы и греки ее цветами посыпали ложе невесты, фиалка была любимым цветком французской императрицы Жозефины и Наполеона. Древние греки использовали это растение для приготовления благовоний, а римляне применяли его в качестве приправы при приготовлении вин. Ботанические описания и иллюстрации с сайта "Архив Природы России" http://природа.рф/grasses/list.php#s | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

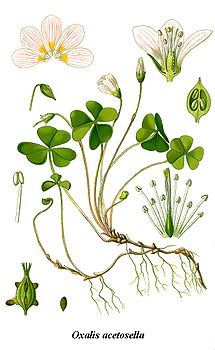

15 ноября 2017 23:37 16 ноября 2017 0:50 Появляются белые цветочки с фиолетовыми жилками лесного горошка (Vicia silvatica L.). По опушкам и хвойным лесам в мае выкидывает "столбцы" и цветет обыкновенная - "заячья", как называет ее простонародье, кислица (Oxalis aсetosella L.); а по песчаным местам цветут кувшинчатые - белые и вверху розовые толокнянки - медвежьи ягоды (Aretostaphilos Uva ursi Spr.). Листочки ее, очень похожие на брусничник, горького, вяжущего вкуса, имеют лекарственное значение (содержат арбутин и употребляются при катарах мочевого пузыря и при кровотечении из почек), а вместе со стволом они выделяют дубильное вещество и дают черную краску. .  Горошек лесной (Vicia sylvatica L.) Горошек лесной (Vicia sylvatica L.) Семейство Бобовые. Растет в лесах, по их опушкам, в зарослях кустарников. Травянистое растение до150 см высотой со слабым, лазающим, в верхней части ветвистым стеблем. Листья парно-перистосложные, с 8-10 парами продолговато-эллиптических листочков, заканчиваются крепким ветвистым усиком. Цветки неправильные, мотылькового типа, 15-18 мм длиной, венчик белый с фиолетовыми прожилками. Медоносное растение.   Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.) Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.)Насчитывается около 800 видов кислицы, которые распространены преимущественно в Южной Африке, Центральной и Южной Америке. Для России характерна кислица обыкновенная, или заячья капуста - небольшое бесстебельное растение, образующее местами сплошной покров в тенистых еловых лесах. Листья обладают способностью складываться на ночь, в ненастье, при очень сильном освещении и механическом прикосновении. У кислицы листик похож на лист клевера, но с ясной выемкой на конце каждого из трех листочков. Весной у кислицы появляются не только молодые листья, но и цветки, небольшие, белые, широко раскрытые. В каждом из них пять лепестков, направленных в разные стороны. Рассмотрев внимательно отдельный цветок, можно заметить, что белые лепестки имеют своеобразный рисунок из очень тонких малиново-фиолетовых жилок. От этого венчик цветка кажется слегка розоватым. У основания каждого лепестка есть желтое пятно, поэтому центр цветка выглядит ярко-желтым. Мелкий, невзрачный плод имеет, однако, одно очень интересное свойство: он способен как бы взрываться от прикосновения. При "выстреле" из плода кислицы выбрасывается несколько мелких рыжеватых семян. Они обладают хорошей всхожестью. Если пожевать листья кислицы, ощущается кислый вкус, как от щавеля. Отсюда и происходит название растения - "кислица". Еще более удачно немецкое название этой маленькой травки - "кислый клевер". Листья растения обязаны своим кислым вкусом присутствию солей щавелевой кислоты. Они богаты также витамином C и вполне съедобны даже в сыром виде. Из них можно приготовить также супы, соусы, салаты. Но, как и все растения, содержащие щавелевую кислоту, кислица должна использоваться с осторожностью. Кисловатые листья имеют противоцинготное, освежающее, мочегонное действие. Истолченные листья прикладываются к гноящимся ранам.    Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos Uva ursi) Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos Uva ursi)Медвежья ягода, медвежьи ушки, медвежий виноград, костянка-толокнянка, толоконко, мучница, толокница, толоконка боровая. Многолетний вечнозелёный сильноветвистый стелющийся кустарник высотой 5—30 см. Листья продолговатые, кожистые. Соцветие — короткая верхушечная кисть, состоящая из нескольких поникших бело-розовых цветков на коротких цветоножках. Цветёт в мае-июне. Плод — ярко-красная ягодообразная костянка диаметром 6—8 мм. Плоды созревают в августе-сентябре. Широко распространена в Северной Америке и на севере Евразии (в северной половине европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке). Встречается также на Кавказе. Растёт в изреженных сухих сосновых и лиственных лесах, на гарях и вырубках, приморских дюнах и каменистых осыпях. Предпочитает открытые, хорошо освещённые солнцем места и не переносит конкуренции других растений. Растение используется как дубильное, красильное, лекарственное. Плоды служат кормом для боровой дичи. В качестве лекарственного сырья используют лист и побеги толокнянки. Вызывает диуретическое и вяжущее действие. | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

16 ноября 2017 0:59 23 ноября 2017 16:59 Тут же, а главным образом, в лесах по высоким местам, встречается лекарственная медуница со своими чисто белыми, или светло розовыми, а чаще сине-фиолетовыми, или синими цветочками. (Pulmonaria officinalis L.)   Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.) Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.)Насчитывается около 10 видов медуницы, которые распространены в умеренном поясе Евразии. Это один из самых ранних медоносов, отсюда название. Медуница обладает способностью развиваться под снегом, образовывая побеги и зацветая ранней весной. Первыми появляются нежно-зеленые цветочки этого растения, затем они "насыщаются" цветом, постепенно приобретая красную, фиолетовую и, наконец, сиреневую или синюю окраску. Для чего это растению? Во-первых, цветовой контраст делает растение более заметным, а во-вторых, цвет "подсказывает" насекомым, на какие цветки садиться. Окраска цветов медуницы обеспечивается растительными красителями антоцианами, которые реагируют на изменение кислотности среды точно так же, как знакомая из школьного курса химии лакмусовая бумажка. В кислой среде антоцианы красные, в щелочной - синие. Реакция клеточного сока неопыленных цветов медуницы, выделяющих нектар, кислая, поэтому они розовые. После опыления нектар не выделяется, а реакция клеточного сока становится нейтральной или щелочной, а цветы сиреневыми или синими. Для насекомого это сигнал - в синие цветы не лезьте! Подобное же явление встречается и у некоторых других растений, например незабудки. Латинское название рода (Pulmonaria) переводится как "легочница", что указывает на целебные свойства медуницы. Некоторые разновидности этого растения выращивают как декоративные. В некоторых странах медуницу применяют в кулинарии. Например, в Англии прикорневые листья этого растения используют как овощ при приготовлении салатов. Зацветает лекарственный ядовитый кустарник - волчье лыко, содержащий кристаллический дафнин и особую желто-зеленую смолу (Daphne mezerium L.) а в лиственном лесу - ядовитый с пряным запахом копытень (корень его употребляют в медицине - (Asarum europaeum); ядовитые пролески, цветки которых, становясь при высушивании синими или сине-фиолетовыми, выделяют краску - индиго (Mercurialis perennis); распускается преимущественно на склонах и перегное желтый гусиный лук (Gagea silvatica) и будра плющевидная (Glecoma hederacia).   Волчея́годник обыкнове́нный, или Волчеягодник смерте́льный, или Во́лчник обыкновенный, или Во́лчье лы́ко, или Во́лчьи я́годы, или Плохо́вец или Пухля́к (Dáphne mezéreum) Волчея́годник обыкнове́нный, или Волчеягодник смерте́льный, или Во́лчник обыкновенный, или Во́лчье лы́ко, или Во́лчьи я́годы, или Плохо́вец или Пухля́к (Dáphne mezéreum)Вид растений рода Волчеягодник семейства Волчниковые. Зарослей кустарник этот никогда не образует. В средней полосе России цветёт раньше всех кустарников. Его сиреневые цветки появляются на ветках, где листьев или нет еще, или они только разворачиваются на верхушках побегов.Цветы, а затем и плоды, вырастают в пазухах прошлогодних листьев и в результате сидят на стволиках кустарника. Называют такое явление каулифлорией (буквально — «стволоцветение»). Каулифлория часто встречается у растений тропиков (например, дерево какао). Но в наших лесах — только у волчьего лыка. Ядовиты не только его ягоды (пяти-шести ягодок достаточно для смертельного отравления!), а все растение — кора, листья, корень. Даже приятный аромат цветков долго вдыхать не стоит, разболится голова. При попадании на кожу сока могут образоваться ожоги, язвы, может даже наступить общее отравление организма! Однако это ранний, а потому очень важный медонос. Никакого вреда ни пчелам, ни меду это растение, кстати, не приносит. И лечебные свойства волчеягодника тоже велики. В народной медицине спиртовая настойка его коры и ягод издавна применяется как наружное средство при ревматизме и подагре. Мазью из плодов и листьев лечат нарывы. Современная фармакология тоже очень интересуется волчеягодником. Хотя бы потому, что выяснено — гликозид дафнин, содержащийся во всех частях растения, подавляет сворачиваемость крови. А это путь к лечению многих опасных заболеваний, например, предотвращение образования тромбов. Распространен волчеягодник в лесной зоне европейских стран. В России – в лесах Европейской части, Урала, Сибири – до Байкала. Встретить его можно в лесах елово-лиственных, а иногда и широколиственных. На севере достигает Мурманской области. Но растет и на Северном Кавказе. В природе волчье лыко становится все более редким. Многие республики и области России уже включили растение в свои Красные книги. Строго охраняется волчеягодник в Литве и Латвии, Беларуси, Германии, ряде других европейских стран.   Копытень европейский (Asarum europaeum L.) Копытень европейский (Asarum europaeum L.)Копытень европейский встречается в лиственных и смешанных лесах Европы и Западной Сибири. Листья по форме напоминают след копыта, уходят под снег зелёными, а ранней весной хорошо заметны на буром фоне лесной подстилки. Стебель ползучий. Цветёт копытень очень рано, как только сойдёт снег. У цветка довольно редкая окраска - коричневая с красноватым оттенком, но он не виден, поскольку скрыт в прошлогодней листве. По мере роста молодых листьев старые постепенно отмирают. Одна из интересных особенностей копытня - своеобразный запах его листьев, похожий на запах черного перца. Он ясно ощущается, если растереть свежий лист. Однако в качестве приправы к пище копытень непригоден: он ядовит.Семена распространяются муравьями.   Пролесник многолетний (Mercurialis perennis L.) Пролесник многолетний (Mercurialis perennis L.)Насчитывается около 8-10 видов пролесника, которые распространены в умеренном и субтропическом поясах Евразии и в Северной Африке. Все виды пролесника в свежем виде ядовиты. Для России характерен пролесник многолетний, который растёт в тенистых, преимущественно широколиственных лесах и кустарниках. В побегах он содержит индиго - природный краситель, известный нам по джинсовой ткани.   Гусиный лук (Gagea) Гусиный лук (Gagea) Насчитывается около 100 видов гусиного лука, которые распространены в умеренной зоне Евразии. Низкорослые многолетние травы с луковицами. Многие виды гусиного лука относятся к числу эфемероидов, которые обычно называют "подснежниками". Растет гусиный лук на богатой перегноем почве в широколиственных лесах, по их опушкам, среди лесных кустарников, встречается в парках, иногда в большом количестве. Когда цветы почти никто не рвал и не уносил к себе домой, гусиного лука по лугам и лесным полянам было очень много. Старые люди рассказывают, что на эти луга и поляны по весне всегда опускались стаи диких гусей, чтобы передохнуть после трудной дороги и пощипать всходы лука, который они очень любили. Вот и сложилось полное название этого раннего весеннего цветка - гусиный лук. Все растение съедобно - из него готовят острые салаты. В народной медицине луковицы применяли при водянке, а отвар их в молоке как успокаивающее средство, и как ранозаживляющее.   Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.) Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.)Насчитывается около 10-12 видов будры, которые распространены в лесах Евразии. Это травы с ползучими стеблями. Цветки лиловые, по нескольку в пазухах листьев. В России наиболее распространена будра плющевидная, растущая по кустарникам, лесам, лугам и как сорняк около жилья. Очень пахучее, медоносное растение. Колосятся осоки - на лиственной перегнойной почве - волосистая (Carex pilosa) и пальчатая (C. digitata), а местами - собачий пырей (Triticum caninum) - "муравьиная трава", как часто называют его в народе.  Осока волосистая (Carex pilosa) Осока волосистая (Carex pilosa)Растёт в лиственных (часто широколиственных) и смешанных лесах и кустарниках. Центральная и Южная (редко) Европа; Прибалтика: Латвия (окрестности Даугавпилса), Литва; Европейская часть России: окрестности Санкт-Петербурга (возвышенность Кирхгоф), юго-восток Псковской и Новгородской областей, верховья Волги и Камы (юг), бассейн Волги и Дона, Заволжье, Причерноземье; Украина: Средняя часть Днепра. Северная граница ареала проходит по 59-60° с. ш. и в основном совпадает с северной границей распространения дуба. Южная граница проходит приблизительно по 47-48° с.ш. Осока волосистая зацветает на 5-6-й год жизни. Минимальная продолжительность онтогенеза около 50 лет. Выдерживает довольно сильное иссушение почвы, ее листья теряют тургор только в очень сильные засухи. Корневища при увлажнении способны восстанавливать запасы воды после потери 60-70% ее первоначального запаса. К свету не очень требовательна, встречается на самых разнообразных почвах.   Осока пальчатая (Carex digitata) Осока пальчатая (Carex digitata)Латинское слово «Carex», с которого начинаются названия всех видов растений рода, означает в переводе на русский язык «резать или осечи, если вспомнить старославянское слово с таким же значением». Отсюда же растут корни и русского названия «Осока». И хотя у Осоки пальчатой листья мягкие, о край листа всё равно можно поранить руку. Видовой эпитет «digitata» означает «пальчатый» и связан с расположением листовых пластинок растения. Пальчатые листья относятся к сложным листьям, которые, как правило, имеют общий черешок с несколькими листочками, расположенными на нём. Но, в отличие от таких сложных листьев, у пальчатых листьев главного черешка нет. Листовые пластины расходятся прямо от корешка, распадаясь по радиусу, что показалось ботаникам сходным с пальцами человеческой руки. Из такой ассоциации родился подобный эпитет.   Пырейник собачий (Elymus caninus (L.) L.) Пырейник собачий (Elymus caninus (L.) L.)Рыхлодерновинный злак. В России распространён во многих районах европейской части, кроме арктических, и преимущественно в южных районах Сибири. Пырейник собачий растёт в лесах, кустарниках, по берегам рек. | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

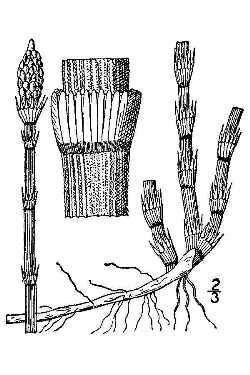

18 ноября 2017 18:44 19 ноября 2017 0:42 Тут же, схожий с метелкой, бор развесистый (Milium efrusum), a no сосновым борам выделяет споры из своих колосков, высокое крепкое растение - зимующий хвощ (Equisetum hyemale). В прежнее время жесткие корни его употреблялись вместо пемзы при шлифовании дерева. По местам выглядывают до конца мая большие цветы лесового чистеца или звездчатки лесной (Stellaria Holostea), а до конца августа злачные звездчатки (Stellaria graminea) - травы вредной по народным наблюдениям для коров, вызывающей будто бы кровавый понос; до средины июня, с ранней весны белыми розоватыми цветами с карминовыми жилками, украшаются гравилаты (Geum L.). В более сырых местах распускается желтая лесная жеруха (Nasturtium silvestre).  Бор развесистый (Milium effusum L.) Бор развесистый (Milium effusum L.)Насчитывается около 6 видов бора, которые распространены в умеренном поясе Северного полушария, из них для России обычен бор развесистый. Он растет в хвойно-широколиственных, широколиственных и мелколиственных лесах на сравнительно богатых и рыхлых почвах, реже встречается на полянах и опушках, обилен на вырубках. Размножается и распространяется семенами и вегетативно. Иногда культивируется в качестве газонной травы или как садовое растение. Может использоваться для посадок в тенистых садах для создания второго плана в сочетании с другими многолетними красивоцветущими растениями. Семена пригодны для употребления в пищу. Прежде из зёрен, перемолотых в муку, выпекали хлеб. Хорошая кормовая трава. Семена используют на корм птицам.   Хвощ зимующий (Equisetum hyemale L.) Хвощ зимующий (Equisetum hyemale L.)Иногда в начале декабря удается увидеть, как из-под снега выглядывают тонкие прутики хвоща зимующего. Из сухих стеблей зимующего хвоща получаются великолепные пилочки для ногтей. Раньше его использовали для полировки различных изделий, причем в тех случаях, когда требовалось получить очень гладкую поверхность, например при изготовлении знаменитых палехских шкатулок. Можно собрать стебли летом, высушить, истолочь в порошок и чистить им посуду.    Звездча́тка ланцетовидная, или Звездчатка лесная, или Звездчатка жестколистная (лат. Stellária holóstea) Звездча́тка ланцетовидная, или Звездчатка лесная, или Звездчатка жестколистная (лат. Stellária holóstea) Семейство Гвоздичные. Свое название звездчатка растение получило из-за цветков, россыпь которых в траве напоминает скопление маленьких звездочек. Приурочена к широколиственным и хвойно-широколиственным лесам, вырубкам и паркам. Цветет в мае - июле. Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, используется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Сок растения, крепкий водный настой и отвар травы звездчатки применяют для местных ванн и примочек при опухолях, кожных заболеваниях, особенно при чесотке, кровоточащих, гноящихся ранах, язвах, пролежнях. Химический состав изучен мало. Внутреннее применение звездчатки ланцетолистной требует осторожности.   Звездча́тка злаковая, или Звездчатка злаковидная (лат. Stellāria gramīnea) Звездча́тка злаковая, или Звездчатка злаковидная (лат. Stellāria gramīnea)Звездчатка травяная, Звездчатка злачная, Конский вех, Мыльная трава, Пьяная трава. В России известна практически на всей территории европейской части, в Предкавказье, Сибири. Звездчатка злаковая растёт на лугах, в светлых лесах, на полянах, опушках, по берегам водоёмов, обочинам дорог, пустырям, залежам, окраинам полей. В сухом и сыром виде ядовита для лошадей, для отравления достаточно 400 г сухой травы. Содержит нейротоксины.   Гравилат речной (Geum rivale L.) Гравилат речной (Geum rivale L.)По болотам, сырым лугам и лесам часто встречается гравилат речной, имеющий поникающие колокольчатые цветки с розовыми, зеленоватыми или желтоватыми лепестками, испещренными! более темными красноватыми жилками. Распространён в Европе, Азии, Северной Америке. В России встречается преимущественно в лесных районах европейской части, в Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке. Листья съедобны и пригодны для приготовления салатов и супов. Поедается крупным рогатым скотом, особенно в весеннее время. Из корневищ можно получать красно-коричневую краску.   Жерушник лесной (Rorippa sylvestris (L.) Bess.) Жерушник лесной (Rorippa sylvestris (L.) Bess.)Цветки желтые, плоды - короткие стручки или почти шаровидные стручочки. Он растёт на сырых и болотистых местах, в долинах и по берегам рек, а также как сорное в полях, садах и огородах. Сорное растение. | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

19 ноября 2017 2:14 20 ноября 2017 21:22 С конца мая и в июне местами цветет ночная фиалка, или любка двулистая (Platanthera bifolia), издавая по ночам приятный ароматный запах. Молодые корни любки после цветения очищаются от коры и высушенные известны под именем салепа. Отвар из них употребляют при отравлениях, поносах и поражениях кишечника, особенно у детей. Тогда же показывает свой единственный зеленоватый цветок, ядовитый четырехлистный "вороний глаз" (Paris quadrifolia). Среди этого цветка, будто глаз хищной птицы, глядит круглый, черно-пурпуровый пестик с 4 - 5 столбиками.  Любка двулистная, или Ночная фиалка (Platanthera bifolia (L.) Rich.) Любка двулистная, или Ночная фиалка (Platanthera bifolia (L.) Rich.)Белые цветочки ночной фиалки собраны в длинную кисточку и высоко поднимаются над другими лесными травами. Цветёт в июне-июле. Увидишь ночную фиалку днем - и удивишься, почему к такому красивому цветку не летят ни бабочки, ни пчелы, ни шмели. Цветы ночных фиалок издают аромат только в сумерки и в пасмурную погоду. Ночная фиалка растёт в светлых лесах разнообразного состава, на полянах и опушках, избегая чрезвычайно сухих и избыточно влажных местообитаний. Ночных фиалок осталось совсем мало. Сорвать и погубить их просто - ведь растут они очень медленно. Порой пройдет чуть ли не десять лет, пока из семян вырастут и первый раз зацветут новые ночные фиалки.   Вороний глаз четырёхлистный (Paris quadrifolia L.) Вороний глаз четырёхлистный (Paris quadrifolia L.)Вороний глаз четырехлистный - многолетнее травянистое растение высотой 15-45 см с ползучим корневищем. Это растение имеет очень характерный облик. Четыре широких овальных листа, отходящих от одной точки стебля, располагаются в горизонтальной плоскости наподобие креста. Иногда встречается пять или шесть листьев. Над листьями поднимается вверх веточка-цветоножка, которая заканчивается цветком. Вороний глаз образует всегда только один незаметный цветок. Темная ягода заметна гораздо лучше, она всегда привлекает внимание, так как похожа на глаз ворона, отсюда и подобное название. Все части растения, особенно ягоды, ядовиты; в нем содержатся сапонины, паридин и паристипин. В научной медицине вороний глаз не применяется.

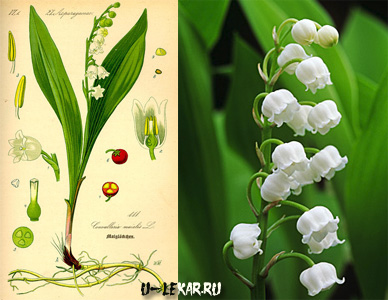

На окрайне ж леса

Из травы душистой

Выглянул на солнце

Ландыш серебристый.

(Convallaria majalis). Прекрасные пахучие цветочки его, а иногда листья и корни, собирают для приготовления лекарства, укрепляющего работу сердца, особенно при нервных сердцебиениях.  Ландыш майский (Convallaria majalis L.) Ландыш майский (Convallaria majalis L.)Ландыш майский считается одной из самых красивых весенних трав, обладающей удивительно приятным ароматом. Да и само название рода (Convallaria) переводится с латыни как "лилия долин". Прекрасное растение на самом деле оказывается довольно ядовитым. У людей отравление возникает в случае длительного вдыхания ландышевого аромата, большинство же животных гибнут при поедании ландышей, хотя на пятнистых оленей яд этого растения абсолютно не действует, более того, это их излюбленное лакомство. Несмотря на ядовитые свойства, ландыш - очень ценное лекарственное растение, используемое в медицине в качестве сердечного средства. Ландыш произрастает на влажных почвах хвойных и смешанных лесов и среди кустарников. Ландыши начинают цвести лишь на втором, а то и на третьем году жизни. Выходит, те заячьи ушки, возле которых нет белоснежных цветов, еще слишком молоды, чтобы цвести. Старые люди говорят, что ландыши очень не любят, когда мимо них часто ходят, топчут рядом с ними землю. Тогда ландыши растут очень плохо, а то и пропадают совсем из этих мест. В наших лесах ландышей становится все меньше и меньше. Необходимо очень бережно относиться к ним. Тут же, а преимущественно по хвойным лесам, - скромные, белые, похожие несколько на ландыш цветы двулистых майников (Majanthemum bifolium) и пестики лесного хвоща (Equesetum silvaticum L).    Майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt) Майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt)Майник относится к семейству лилейных. Насчитывается около 4 видов майника, которые распространены в умеренном поясе Северного полушария. Цветки мелкие, белые, душистые, в верхушечном кистевидном соцветии. Плод - красная ягода. Плоды майника есть нельзя, они ядовиты. У майника тонкое длинное корневище, способствующее быстрому образованию колоний. Самый распространенный вид - майник двулистный, растущий часто зарослями в хвойных и смешанных лесах и на вырубках.    Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.) Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.)Хвощ лесной растёт преимущественно во влажных еловых и берёзовых лесах, часто доминируя на фоне мхов; в массе покрывает невысокие пологие склоны к лесным ручьям или небольшие бессточные западинки; выходит на влажные луга, а на севере лесной зоны может быть сорняком на пахотных участках, недавно вышедших из-под леса. Широко распространён в арктической и лесной зонах северного полушария. В России встречается на всей территории, за исключением степных районов, где он редок. Применяется как мочегонное в народной медицине; можно использовать для окрашивания тканей. Надземная часть применяется как диуретическое, гемостатическое, противосудорожное, при ревматизме, подагре, энтероколитах, гематурии, при гонорее, туберкулёзе лёгких, болезнях печени, почек, асците, эпилепсии; наружно в виде порошка — как ранозаживляющее, гемостатическое. Молодые спороносные побеги пригодны в пищу. Сведения о кормовых качествах противоречивы. | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

20 ноября 2017 20:48 17 декабря 2017 15:41 По сыроватым лесам и полянам, кустам и лугам зацветает земляника (Fragaria vesca L.) - вкусная, полезная, каждому знакомая ягодка. Свежие плоды ее употребляются против подагры и каменной болезни, а сушеные и корневище - в виде отвара при бессоннице и геморрое.   Земляника лесная (Fragaria vesca L.) Земляника лесная (Fragaria vesca L.)Земляника лесная — многолетнее растение семейства розоцветных (Rosaceae). Латинское fragare происходит от слова «благоухать» и дано представителям рода за душистые плоды. Русское название «Земляника» происходит от старорусского слова «Земляница», а назвали её так, потому что зрелые плоды её висят близко к земле. Земляника лесная распространена почти по всей территории европейской части России (кроме Крайнего Севера, районов Причерноморья и низовьев Волги), а также в Средней Азии, Сибири, Белоруссии, в центральной области северной части степной зоны Украины. Земляника лесная растёт на опушках, в осветлённых лесах, на лесных вырубках и среди кустарников. В листьях растения содержатся витамины группы B, аскорбиновая кислота, каротиноиды, органические кислоты (лимонная, хинная, яблочная), сахара, следы эфирных масел, флавоноиды в количестве до 2 % (в основном рутин), дубильные вещества (до 9 %), соли железа, марганца, кобальта, фосфора. Плоды содержат, кроме того, фолиевую кислоту, пектиновые вещества. Плоды растения издревле употребляются человеком в пищу. Существуют свидетельства их употребления человеком ещё в мезолите. Водный настой листьев земляники лесной применяются в качестве мочегонного средства при мочекаменной и жёлчнокаменной болезнях. Их употребление также назначается при диабете и малокровии. Плоды применяют как витаминное средство. Снежно-белыми цветами на длинных тонких цветоножках украшается европейский седмичник (Trientalis europaea), распускаются, розовые, иногда белые, горлецы (Polygonum L.), с корневищем, содержащим дубильную кислоту, и бледно-фиолетовые, или беловатые луговые сердечники (Cardamine pratensis) (жеруха бол.); а с мая до августа желто-зелеными цветочками украшаются болотные триостренники (Triglochin palustris); по краю белесоватыми, кверху фиолетовыми или пурпуровыми и ярко красными цветочками - кукушкин цвет - дрема (Coronaria Flos cuculi).    Седмичник европейский (Trientalis europaea L.) Седмичник европейский (Trientalis europaea L.)Цветок удивительно похож на звезду. Но только звезда эта не совсем обычная: в ней чаще всего бывает семь лучей. Столько же чашелистиков и тычинок. Такое число частей цветка - большая редкость в растительном мире. К концу лета на месте цветка созревает плод - маленькая шаровидная коробочка размером чуть больше просяного зерна. Она заключает в себе мелкие семена. Листья седмичника рано начинают желтеть, задолго до наступления осени. Почти все другие лесные травы остаются в это время еще зелеными. Растение поддерживает свое существование в основном за счет вегетативного размножения - отрастания надземных побегов от корневищ. Седмичник европейский - типичное лесное растение, предпочитающее хвойные леса. Встречается в лесной и тундровой зоне Европы, Азии и Северной Америки, в горах поднимается до альпийского пояса. В нашей стране распространён в европейской части и Сибири. В Средней России - это обычное растение в Нечерноземье, в чернозёмной полосе встречается значительно реже.   Горец птичий, или Спорыш (Polygonum aviculare L.) Горец птичий, или Спорыш (Polygonum aviculare L.)Горец птичий, или птичья гречиха, или спорыш, семейство Гречишные. Научное название рода (Polygonum) происходит от слов "polys" - много и "gony" - колено, из-за многочисленных узлов на стеблях этих растений. Спорыш всходит поздно, в мае, но развивается очень быстро и уже с конца июня цветет, за что и назван спорышем. Внешний вид спорыша сильно зависит от условий роста. Там, где он вытаптывается, - это стелющееся растение с густо расположенными очередными мелкими листочками до 0,5 см длиной, форма листьев эллиптическая или ланцетная. В тех местах, где спорыш не вытаптывается, он может образовывать высокие (до 50 см), рыхлые, раскидистые кусты. Теперь почему это растение называют птичьей гречихой. В начале осени стайки полевых и домовых воробьев кормятся его плодами - это их любимый корм. Ну а плодики спорыша по форме напоминают плоды гречихи. Спорыш улучшает обмен веществ, служит как мочегонное, предохраняет почки от образования камней, почему и назначается в начальной стадии почечнокаменной болезни и после операций на почках. Спорыш дезинфицирует кишечник, уменьшает воспаления слизистых оболочек пищеварительного тракта, повышает свертываемость крови и прочность сосудов. Травой спорыша хорошо отмывается посуда. Является ценной кормовой культурой. Сено из его травы по питательности не уступает люцерне, клеверу, чине. Его охотно поедает крупный рогатый скот, овцы, свиньи, куры, гуси. Плоды являются кормом для домашних и промысловых птиц. Ранее к роду горец относили также Горец почечуйный, или Почечуйная трава (Polygonum persicaria L.) и Горец перечный, или Водяной перец (Polygonum hydropiper L.)  Сердечник луговой (Cardamine pratensis L.) Сердечник луговой (Cardamine pratensis L.)Относится к ценным пищевым растениям. Листья обладают острым горьковатым, но приятным вкусом, пригодны для варки супов, приготовления салатов, винегретов. Сушёные и свежие листья используются как пряности вместо перца. Хорошо поедается животными, кроме лошадей. Сердечник луговой относится к ценным медоносным растениям. Во Франции сок растения применяли при опухолях. Высушенные цветки — для лечения эпилепсии у детей. В России его применяли от цинги и давали детям от золотухи и детских судорог. Траву варили в молочной сыворотке или делали сухой порошок и принимали его. В современной народной медицине препараты сердечника лугового считаются стимулирующим, мочегонным, желчегонным и противосудорожным средством. Сердечник луговой растёт на сырых лугах, по берегам водоёмов, травяным болотам, лесам. Широко распространён в холодных и умеренных областях северного полушария, в том числе на всей территории России. Встречается во всех среднероссийских областях.    Триостренник болотный (Triglochin palustre L.) Триостренник болотный (Triglochin palustre L.)Наиболее обычен триостренник болотный. Это невзрачное травянистое растение, обитающее по сырым лугам, берегам водоемов, низинным болотам, у родников и в местах выходов грунтовых вод. Узкие листья триостренника, похожие на листья некоторых видов узколистных осок, собраны в 2 ряда у основания стебля. Стебель несет колосовидное соцветие из мелких невзрачных опыляемых ветром цветков. Корневище укороченное, дающее к осени тонкие столоновидные побеги с луковичками. Кормовое растение, дающее сравнительно небольшую массу.   Горицвет кукушкин, или Кукушкин цвет (Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.) Горицвет кукушкин, или Кукушкин цвет (Coronaria flos-cuculi (L.) A.Br.)Дрема, кукушник, зорька; относится к роду Зорька семейство Гвоздичных. Горицвет кукушкин — многолетняя трава с прямым высоким стеблем до одного метра. Листья остролистые, шероховатые, нижние большие, полуовальные, верхние – прямые, ланцетообразные. Цветы выходят из верхних розеток редкой щитковидной метелкой. Венчик четырехдольный, лепестковый, белого или слегка розоватого цвета. Цветет горицвет кукушкин в середине лета. Горицвет кукушкин растёт на сырых и заболоченных лугах, низинных болотах, в светлых лесах, на полянах, вырубках, в ольшаниках, по берегам водоёмов, вскрытым торфяникам, придорожным луговинам, придорожным канавам; обычен на приречных лугах по всей территории Средней Европы, на Северном Кавказе, Сибири, Алтае, Забайкалье. Для лекарственного применения собирают траву, листья, стебель, метелки с цветами. Благодаря наличию сапонинов препараты горицвета кукушкина или кукушкина цвета применяются при заболеваниях печени, желчного пузыря, механической желтухе. Благодаря наличию вяжущих материалов отвары кукушкиного цвета используются для остановки желудочных и маточных кровотечений, при лечении бронхита, обостренного обильным количеством мокроты. В виде водных или спиртовых настоев применяется при лечении артритов ревматического происхождения, ревматизма, также применяется как хорошее потогонное при заболеваниях простудного характера. Как наружное средство отвар сбора горицвета кукушкиного используют для промывания и заживления ран, трофических язв, для применения в компрессах при лечении гнойничковых заболеваний кожи, коростах, гнойных нарывах. | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

21 ноября 2017 2:17 23 ноября 2017 17:50 На болотистых же и илистых местах буйно разрастутся, заколосятся в это время осоки: бутыльчатая (Carex rostrata), дернистая (С. caespitosa), обыкновенная (С. Goodenowii); кой-где виднеются колоски ланцетовидного подорожника (Plantago lanceolata).     Осока бутыльчатая (Сагех rostrata) Осока бутыльчатая (Сагех rostrata)Осока носатая, носиковая, вздутая. Верхние колосья числом один-три состоят из мужских цветов, нижние (два-три) — женские. Видовое название rostrata в переводе с латинского означает «носатая», намек на длинный носик мешочков. Листья узкие, часто свернутые. Стебель тупогранный, только в соцветии шероховатый. Рост 30—60 см. Цветет в мае и июне. Встречается по берегам рек и озёр, в прибрежных мелководьях, старицах, канавах, на осоковых болотах, окраинах сфагновых болот, иногда в заболоченных местах и редколесьях; часто образует обширные заросли.   Осока дернистая (Carex cespitosa) Осока дернистая (Carex cespitosa) Европейская разновидность: Осока красная или Осока загнутая, или Осока затенённая. Растёт на осоковых болотах, болотистых лугах, в заболоченных кустарниках и редколесьях, в черноольховых топях, в заболоченных лиственничных лесах; образует кочкарники, занимающие местами очень большие площади.    Осока обыкновенная или черная(С. Goodenowii) Осока обыкновенная или черная(С. Goodenowii)Растёт на сырых и болотистых лугах, травяно-осоковых и мохово-осоковых болотах, по окраинам сфагновых болот, в зарослях кустарников, разреженных болотистых лесах, по берегам водоёмов, окраинам канав, на альпийских и субальпийских лугах; всюду очень обычно, кроме южных районов, где крайне редка; часто образует большие заросли.    Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.)Появляются по болоту с весны пушицы - влагалищная (Eriophorum vaginatum), и узколистая (Er. polystacium) и, незаметная при цветении, после же выдающаяся дов. крупными желто-зелеными цветами, щейхцерия (Seheuchzeria palustris). Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.)Появляются по болоту с весны пушицы - влагалищная (Eriophorum vaginatum), и узколистая (Er. polystacium) и, незаметная при цветении, после же выдающаяся дов. крупными желто-зелеными цветами, щейхцерия (Seheuchzeria palustris).   Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.) Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.)Пушица влагалищная — вид рода Пушица (Eriophorum) трибы Камышовые (Scirpeae) подсемейства Сытевые (Cyperoideae) семейства Осоковые (Cyperaceae). Насчитывается около 20 видов пушицы, которые распространены в холодном, умеренном и отчасти в субтропическом поясах Северного полушария. У пушиц околоцветник состоит из шелковистых волосков, сильно удлиняющихся после цветения. Колоски многоцветковые и после цветения имеют вид пушистых головок. Именно в это время, во второй половине мая - июне, пушицы наиболее заметны, окрашивая обширные участки болот в белый цвет. Крупные кочки образует на сфагновых болотах, в заболоченных сфагновых сосняках, часто доминирующая в травяном покрове, пушица влагалищная, имеющая один верхушечный колосок. Высота 30-100 см. По причине массовости своего произрастания пушица влагалищная является основным кормовым растениям в некоторых природных зонах с бедной травянистой растительностью — в тундрах, сфагновых и переходных болотах, заболоченных лиственных лесах. Северные олени поедают пушицу круглый год, выкапывая её из-под снега, при этом они съедают и прошлогодние листья, и корневища. Есть данные, что сухое вещество растения переваривается северными оленями на 75 %, содержащийся в нём белок — на 74 %. Ранней весной растение являются ценным кормом для всех травоядных животных тундры, в том числе лосей и леммингов. Стебли растения служат кормом для водоплавающей птицы. Домашний скот поедает пушицу неохотно и только ранней весной, объясняется это жёсткостью растения.   Пушица узколистная, или многоколосковая (Eriophorum angustifolium Honck.) Пушица узколистная, или многоколосковая (Eriophorum angustifolium Honck.)Одно из народных названий растения — «заячий хвостик». Пушица узколистная - один из массовых видов на осоковых и осоково-моховых низинных болотах (пушица влагалищная - на верховых), болотистых лугах, заболоченных берегах водоёмов. Широко распространена в полярных и умеренных широтах северного полушария; указывается также для Центральной Азии и Африки (Трансвааль). В России - по всей территории. Пушица узколистная поедается северными оленями, однако неохотно. В тундре стебли растения поедают гуси. Ни крупным рогатым скотом, ни лошадьми пушица узколистная не поедается.    Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.) Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.)Невысокое (10-15 см) растение сфагновых болот, которое из-за немногочисленных узких листьев и невзрачных цветков трудно разглядеть среди злаков и осоковых. Однако когда у нее созревают желто-зеленые плоды, собранные по три на концах коротких ножек, шейхцерия становится намного более заметной. В сфагновом ковре это растение развивает целую систему относительно толстых корневищ. Обитает шейхцерия на верховых болотах, так как устойчива к бедности субстрата элементами минерального питания и высокой его кислотности. Вместе со сфагнумом дает малозольный шейхцериево-сфагновый торф, являющийся хорошим топливом. Семена шейхцерии служат кормом для околоводных птиц. Евразиатский вид, широко распространённый по всей территории России. | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

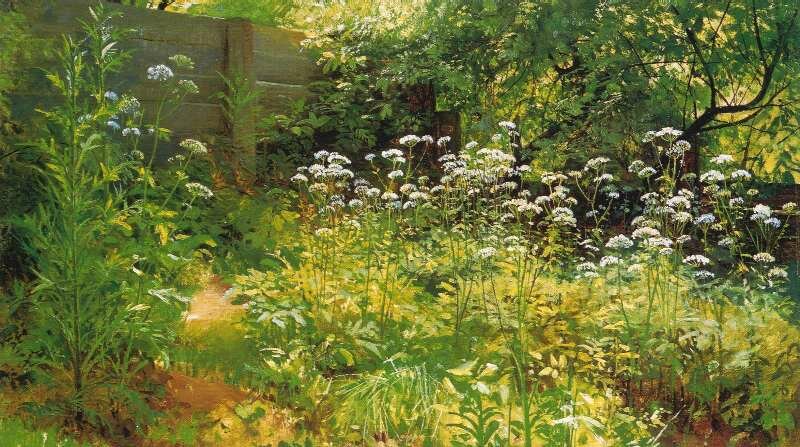

23 ноября 2017 18:09 28 ноября 2017 18:38 В июне - июле к этому богатству цветов на зеленеющих полях, лесах и кустарниках, прибавляются: репейник, разливая приятный ароматный запах (Agrimonia euipatoria); распускаются крупные, лилово-пурпурные, реже белые цветы Иван-чая, или как называют его, - каперского чая (Epiloblium anguctifolium). Иногда места порубок и пожарищ сплошь зарастают им.   Репешок обыкновенный, или лекарственный (Agrimonia eupatoria L.) Репешок обыкновенный, или лекарственный (Agrimonia eupatoria L.)Многолетнее травянистое растение, вид рода Репешок семейства Розовые. В качестве русского названия вида нередко используются также варианты «репяшок обыкновенный» и «репейничек обыкновенный». В разных областях его называют: воронье сало, лепник, липучка, земляничный цвет, репяшки, собачки и т.д. Латинское название этого растения Agrimonia eupatoria L. - происходит от имени Митридата Евпатора (132-63 до н. э.) - царя Понта, одного из грозных противников Рима. По преданию, он использовал это растение при заболеваниях печени. Его лекарственную силу очень высоко ценили Плиний Старший, Диоскорид, Гален и Ибн Сина. В Средние века он был важной составляющей аркебузной воды - средства для лечения ран. В растении найдены эфирные масла, дубильные вещества, витамин K, флавоноиды (кверцетин и другие), холин, горечи, кремниевая кислота, катехины, тритерпены, органические кислоты (салициловая и другие). Столь обширный перечень биологически активных веществ обусловливает очень широкий спектр действия: желчегонное, мочегонное, антимикробное, вяжущее, противовоспалительное, обезболивающее, общеукрепляющее, кровоостанавливающее, иммуномодулирующее, нормализующее функцию щитовидной и поджелудочной желез. Его используют при воспалении мочевого пузыря, ночном недержании мочи, отеках и застойных явлениях в почках. Репешок - очень эффективный гепатопротектор. Это одно из немногих известных растений, помогающих при остром и хроническом панкреатите. Настой репешка с медом перед едой используют при язве желудка. Настой репешка используют при любых внутренних кровотечениях. Особенно эффективен он в гинекологии. Различные лекарственные формы репешка не только тормозят рост опухолевых клеток, но и улучшают самочувствие в период химиотерапии. Растения 60—130 см высотой, с прямым стеблем, покрытым, как и листья, волосками, от которых всё растение кажется зеленовато-серым, пушистым. Листья прерывноперистые, листочки эллиптические, зубчатые, иногда собраны в розетку у основания стебля. Репешок легко узнать по очень длинным и многоцветковым верхушечным колосовидным соцветиям, с почти сидячими желтыми цветками, а также по тонкому аромату. Плоды - цепкие щетинистые семянки, цепляющиеся за одежду и шерсть животных. Репешок обыкновенный растёт на лугах, опушках и полянах, открытых склонах к берегам рек, среди кустарников, по краям полей, изредка в посевах. Преимущественно европейский вид, встречающийся также на Кавказе. В России распространён во многих районах европейской части, кроме арктических, и в Предкавказье.    Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium (L.) Holub) Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium (L.) Holub)В нашей стране иван-чай или кипрей распространен очень широко. Растение неприхотливо, его можно встретить в лесах, в зарослях кустарников, на опушках, вырубках, оголенных от пожара местностях и на каменистых насыпях. С начала июня и до второй половины августа на лесных просеках, а в особенности на местах бывших пожарищ буквально вспыхивают цветы иван-чая, способного образовывать многокилометровые чистые заросли. Иван-чай один из несравненных медоносов. Даже липа уступает ему по урожайности. Заросли кипрея с 1 га дают в среднем 480-500 кг, а в благоприятные годы до тонны меда за сезон. Редко какая другая трава дает одновременно щи, хлеб, вино, чай, подушки, веревки и ткань, не считая еще и меда. Корневища иван-чая содержат крахмал, слизь, сахара. Их употребляют как овощ, а сушеные размалывают в муку, которую можно прибавлять в хлеб, или печь из нее лепешки. Молодая зелень иван-чая используется как овощ, ее варят, жарят, готовят салаты. Но учтите, что в пищу годятся только очень молодые побеги, пока они еще не развернули листья. Чай готовили из молодых листьев, которые при соответствующей обработке отличить по внешнему виду от индийского чая очень трудно, поэтому его иногда использовали для фальсификации индийского чая. Изготовлением чая из иван-чая славилось селение Копорье (Ленинградская область), откуда и возникло название копорский чай. Грубое волокно из стеблей иван-чая пригодно для выделки веревок и мешковины. Пух, окружающий семена использовался для набивки подушек и матрасов. Иван-чай применяется и в народной медицине - при язвенной болезни желудка, как успокаивающее и кровоостанавливающее, при ушибах, отморожениях, как ранозаживляющее. Иван-чай невероятно светолюбив, поэтому никогда не стоит в срезке в помещении. На ухоженных английских газонах и в идеально прополотых садах он поселиться не может, и был в Англии почти неизвестен до второй мировой войны. После начала германских бомбежек Лондона и окрестностей в воронках начали буйно расти кусты ярко-розовых цветов. За это англичане дали ему новое название - военная трава или вороночная трава. Тут же встречаются сибирские борщевики (Heracleum sibiricum) и синеют синюхи (Polemonium coeruleum L.). Всюду, а особенно густо по садам, цветут сныти (Aegopodium Podagraria).   Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.) Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.)Пика́н, пика́на, пу́чки, свинушки, борщ, борщевник, бодран, ги́голь, ги́голье. Двулетнее или многолетнее травянистое растение с вертикальным корне, семейства Зонтичные. Цветки маленькие, зеленовато-желтоватые (у борщевика Сосновского цветы белые), с 5 лепестками, собраны в сложное зонтиковидное соцветие, самые маленькие зонтики которого при основании (в месте схождения цветоножек) с маленькими узкими листочками..Растёт в умеренной зоне по всей Европе, в Предкавказье и в Западной Сибири. Растёт на лугах (особенно заливных), по берегам рек и ручьёв, опушкам, придорожным луговинам, а также около жилья и в сорных местах. В естественных условиях размножается семенами. Корни и трава применяются в народной медицине как противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое средство, а также как средство, улучшающее работу пищеварительных желёз. Плоды обладают молокогонным действием. В свежем виде съедобны корни, а также листья и молодые побеги после удаления кожицы с волосками. Кроме того, надземная часть растения пригодна для варки супов, приготовления начинки для пирогов, а раньше её в больших количествах заготавливали и квасили, как капусту. Суповой отвар из листьев борщевика имеет грибной аромат. Молодые листья используют для салатов. Черешки стеблей маринуют и употребляют как гарнир ко вторым блюдам. В некоторых районах России из борщевика делают овощную икру, напоминающую баклажанную. Что от чего получило название борщевик от борща, или наоборот, за древностью лет уже не выяснить, но у Даля есть такое выражение: "Был бы борщевик да снить, и без хлеба сыты будем". Борщевик упоминается еще в "Домострое", где указывается, что хороший хозяин должен на зиму борщ сушить, чтоб и себе хватило, и на сторону продать, если нужда будет. И при закладке сада тоже предусматривалось особое место для борща, правда из-за его неприхотливости - под забором. Медонос. Однако прикосновение к опушённым частям растения может вызывать у людей с чувствительной кожей ожоги. Почти все крупные борщевики, особенно борщевик Сосновского, содержат вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, и при попадании сока на кожу на этом месте очень быстро появляются ожоги, сила которых зависит от времени, которое сок оставался на коже и от силы солнечного освещения. При сильных ожогах образуются глубокие и долго незаживающие язвы, а после их заживления на этом месте на 2-3 года остается темное пятно. От ожогов не всегда защищает и одежда, если она сшита из легкой ткани, но в этом случае ожог будет слабее.    Синюха голубая (Polemonium caeruleum L.) Синюха голубая (Polemonium caeruleum L.)Синюха голубая, или Синюха лазоревая, или Синюха лазурная — вид растений рода Синюха семейства Синюховые. Синюху называют так за необыкновенные синие или лиловые округлые цветки, выделяющиеся на фоне неяркой растительности холодных поясов Северного полушария. Распространена в лесной и лесостепной полосе Европы и Западной Сибири. В Средней России встречается во всех областях. Синюха произрастает во влажных местах: по берегам рек, на отсыревших лугах, травяных и торфяных болотах или на лесных полянах. Очень хорошее медоносное растение. В медицинской практике применяют траву и корневища синюхи, поскольку в них содержатся смолы, сапонины, органические кислоты, эфирное масло и другие полезные вещества. Корни синюхи применяют как хорошее отхаркивающее средство, особенно при хронических, застарелых бронхитах, бронхопневмонии. По успокаивающему действию превосходит валериану во много раз. Сок травы используют также наружно при укусах насекомых и для лечения ран и ожогов. Препараты синюхи могут применяться в качестве противосклеротического средства. В больших дозах токсична.   Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.) Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.)Даль подчеркивает, что растение называется "снить" (не сныть), и дает такое пояснение "Как немцы-ботаники, работавшие за нас, записывали понаслуху русские названия растений, так мы их и приняли, исковерканными во все учебники". Латинское родовое название (Aegopodium) произошло от формы ее листьев, похожих на отпечаток гусиной лапы, а видовое название (podagraria) указывает на лечебное применение при подагре. В России распространена сныть обыкновенная, встречается в европейской части страны, в Сибири, на Кавказе. В тенистых лесах образует густые заросли, состоящие только из стеблей и листьев, и обычно не цветёт, но интенсивно разрастается за счёт корневищ. Как сорное растение встречается в садах, парках, на огородах, у строений, по обочинам дорог, на мусорных свалках. Поросль сныти связана общим корневищем и вполне может считаться одним растением, минимальная продолжительность ее жизни около 50 лет. Вся эта масса растений зацветает одновременно, цветущая сныть кажется белым облаком, опустившимся на землю. Ее очень любил рисовать Шишкин. Два этюда, на которых изображена сныть, хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее. Листья сныти содержат азотистые соединения, среди них такое важное вещество как холин, витамин C, флавоноиды, кверцитин и кемпферол, укрепляющие стенки сосудов, эфирное масло. Сныть применяется при лечении подагры, а также ревматизме, болезнях почек и мочевого пузыря, свежие листья как ранозаживляющее и обезболивающее. Корневища сныти обладают противогрибковым действием. В пищу лучше использовать совсем молодые листья и побеги, пока они еще желтовато-зеленые и как бы "прозрачные". Сныть, растущая в тенистых местах дольше дает зелень, пригодную для еды, ее листья гораздо крупнее и нежнее. Перед употреблением в сыром виде, листья сныти бланшируют в кипящей воде 1-2 минуты. Листьями сныти, сырыми и сушеными, круглый год питались многие подвижники благочестия, самый известный из которых - святой преподобный Серафим Саровский.  И.И.Шишкин. Сныть-трава. Парголово, 1884-1885., Русский музей. И.И.Шишкин. Сныть-трава. Парголово, 1884-1885., Русский музей.

И.И.Шишкин. Уголок заросшего сада. Сныть-трава, 1884 ГТГ.http://gallerix.ru/album/Shishkin/pic/glrx-187725830http://природа.рф/grasses/ivan-chay.php | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14091 | Наверх ##

28 ноября 2017 19:50 3 апреля 2018 2:11 Кой-где заколосятся желто-зеленые, перистые коротконожки (Brachypodium pinnatum). Высокая овсяница выкидывает крупную, широко-раскидистую метелку, поникающую на верхушке длинными, тонкими ветвями (Festuca gigantea) - растение, дающее превосходный питательный корм.  ]  Коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.) Коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.)Коротконожка перистая растёт по лесам, кустарникам, полянам. В России распространёна во многих районах европейской части и на юге Сибири, доходя до Забайкалья. Занесена в Красные книги Коми, Карелии, Вологодской и Ярославской областей. Ранее включалась в Красную книгу Смоленской области.   Овсяница гигантская (Festuca gigantea (L.) Vill.) Овсяница гигантская (Festuca gigantea (L.) Vill.)Овсяница гигантская растёт в сыроватых лесах, ольшаниках, зарослях кустарников, садах и парках, вдоль лесных дорог и просек; местами обыкновенна. Европейско-западноазиатский вид, культивируемый и в Северной Америке. Распространён в России на всей территории европейской части, кроме Арктики, и на юге Сибири. Местами разрастается лесной мятлик, - также хорошая кормовая трава (Poa nemoralis), и менее ценный лесной вейник, с зелеными колосками (Calamagrostis arundinnacea). Поднимаются прямостоячие метелки наземного вейника (C. epigeios), с довольно толстыми крепкими ветвями, зеленочатыми колосками, с фиолетовым, а местами грязно-пурпурным оттенком. Встречаются и мягкие подмаренники (Galium Mollugo).   Мятлик лесной (Poa nemoralis L.) Мятлик лесной (Poa nemoralis L.)Мя́тлик боровой, или Мятлик дубравный, или Мятлик лесной — многолетнее растение; вид рода Мятлик семейства Злаки. Обычный лесной вид, характерный для широколиственных и смешанных лесов, реже встречающийся в других типах леса. Хорошо развивается в затенении. Мятлик лесной широко распространён во многих районах северного полушария, в том числе по всей территории России. Мягкое, нежное, зелёное рыхлодерновинное растение. Охотно поедается всеми видами животных, но не продуцирует большой зелёной массы. Включён в Красную книгу Республики Калмыкия в России и в Красную книгу Закарпатской области Украины.   Вейник тростниковый или лесной (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth) Вейник тростниковый или лесной (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth)Вейники - сравнительно крупные (50-140 см высотой) многолетние травы, имеющие метельчатое соцветие, пушистое в период созревания семян от многочисленных тонких волосков, размещенных на оси колосков. Вейник тростниковый растёт в хвойных и смешанных лесах, на полянах, вырубках. Евросибирско-ирано-туранский лесной вид. В России широко распространён в европейской части, на юге Сибири. Дерновинное растение. Размножается и распространяется семенами. Удовлетворительно поедается в сене, скошенное до цветения.   Вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) Вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth)Ве́йник наземный — многолетнее травянистое растение; вид рода Вейник семейства Злаки, или Мятликовые. Вейник наземный растёт в сухих, чаще сосновых, лесах, на сухих лугах, опушках, вырубках, гарях, насыпях, прирусловых валах рек, вдоль дорог, по канавам, выработанным торфяникам; нередко образует обширные заросли. Палеарктический вид, встречающийся как заносное растение во многих внетропических странах. Один из массовых видов вейника, широко распространённый на всей территории России. Размножается и распространяется семенами и вегетативно. Поедается на пастбищах скотом до цветения; даёт грубое сено. Солома - материал для плетения матов, подстилок, перекрытия крыш. Высушенные соцветия используются для составления сухих букетов.    Подмаренник мягкий (Galium mollugo L. s. l.) Подмаренник мягкий (Galium mollugo L. s. l.)Подмаре́нник мягкий — многолетнее травянистое растение, вид рода Подмаренник семейства Мареновые. Подмаренник мягкий растёт на лугах, опушках, полянах, в светлых лесах, зарослях кустарников, на разнообразных сорных местах. Распространенность: Европейско-североамериканский вид, заходящий и в западные районы Азии. В России распространён в европейской части, Предкавказье, Зауралье. В свежем виде подмаренник мягкий пригоден для выпаса скота, Коровье молоко от подмаренника мягкого становится красноватым. Препараты из подмаренника мягкого оказывают успокоительное, спазмолитическое и вяжущее действие. Сок травы используется при эпилепсии и подагре. Чай из подмаренника мягкого применяется при сердечных болезнях, а в составе лекарственного сбора при хронических гастритах, настойка — при остеоалгиях, отвар — при эссенциальной гипертензии, настой — при почечных заболеваниях, цинге, скрофулёзе, злокачественных опухолях, а также в детских ваннах. Из корней подмаренника мягкого вырабатывается вещество, позволяющее окрашивать хлопковую ткань в серый, а шерстяную в серый, розоватый, фиолетовый или оранжевый цвет. Поскольку сок подмаренника мягкого имеет молокосворачивающие свойства, в некоторых странах Европы он использовался при изготовлении сыров. | | |

|