"На войне музы могли жить по совместительству"

Северо-Западный фронт

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

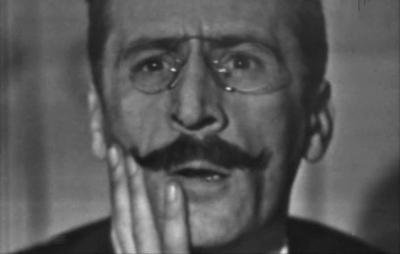

11 мая 2019 18:05 21 октября 2021 23:09 Смирнов Сергей Сергеевич 13(26).09.1915 – 22.03.1976   Родился 13 (26) сентября 1915 года в Петрограде, в семье инженера. Детство провёл в г. Харькове. Работал электромонтёром Харьковского электромеханического завода. С 1932 по 1937 год учился в Московском энергетическом институте. С 1934 года начал печататься как журналист, с 1937 года — сотрудник газеты «Гудок». В 1941 году окончил Литературный институт им. М. Горького. С началом войны Сергей Смирнов идет работать на оборонный завод. Но группу студентов-дипломников Литературного института демобилизуют для сдачи госэкзаменов. В их число попадает Смирнов. Идет добровольцем в истребительный батальон, оканчивает школу снайперов под Москвой и училище зенитной артиллерии в Уфе. После окончания училища получает звание лейтенанта. С января 1943 года командир взвода 23-й зенитно-артиллерийской дивизии на Северо-Западном фронте. Служил также на Воронежском, 1-ом, 2-ом и 3-ем Украинском фронтах. С июля 1943 года работает в редакции газеты «Мужество» 27-й армии Воронежского фронта. 27 сентября 1944 года Приказом № 0149 войскам 27-й армии 2-го Украинского фронта, ст. лейтенант С.С. Смирнов, специальный корреспондент «Мужество», награждён орденом Красной Звезды: «Старший лейтенант СМИРНОВ – молодой писатель, окончил военное училище. На фронте находится два года. С июля 1943 года работает в редакции газеты «Мужество». Проявил себя, как умный журналист, хорошо владеющий художественным словом. Его очерки, рассказы, стихи, юмор, помещенный в газете, пользуется популярностью у читателей. Бывая на передовой, тов.Смирнов общается с бойцами и офицерами, организовывает от них материал в газету. Держит себя храбро, выдержанно.» 19 мая 1945 года Приказом № 118 войскам 27-й армии, капитан С.С. Смирнов, специальный корреспондент газеты «Мужество», награждён вторым орденом Красной Звезды: «Тов. СМИРНОВ – высококвалифицированный военный журналист, дающий в газету большое количество литературного материала о подвигах героев Отечественной войны. Его очерки, рассказы и особенно составленные им уголки юмора пользуются большим успехом у читателей. Выезжая в действующие подразделения, тов.СМИРНОВ давал газете боевую оперативную информацию, рассказывающую о подвигах отличившихся воинов и воспитывающую наступательный порыв. В дни балатонской битвы тов.СМИРНОВ собрал большое количество материала о стойкости и мужестве наших воинов и вместе с группой товарищей написал книжку «Герои балатонской битвы». Во время последних боев по прорыву обороны и овладению городом Грац, тов.СМИРНОВ находился вместе с передовыми подразделениями и написал серию очерков о последних днях войны. Капитан СМИРНОВ достоин награждения орденом «Отечественная война второй степени».» После войны работал редактором Воениздата, оставаясь в рядах Советской Армии. В 1950 году уволен из вооруженных сил в звании майора. С ноября 1953 по октябрь 1954 года – заместитель главного редактора журнала «Новый мир». С 1959 по 1960 год – главный редактор «Литературной газеты». Член Советского комитета ветеранов войны, секретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР, член Правления СП СССР, член редколлегии журнала «Смена». С 1975 по 1976 год – секретарь Союза писателей СССР. Много сделал для увековечения памяти героев войны. Выступления Смирнова в печати, на радио и телевидении, в телеальманахе «Подвиг» внесли огромный вклад в поиск пропавших в годы войны и её неизвестных героев. Теме войны посвящены его книги: «На полях Венгрии», М., 1954 год; «Сталинград на Днепре», М., 1958 год; «В поисках героев Брестской крепости», М., 1959 год; «Были Великой войны», М., 1966 год; «Семья», М., 1968 год. Автор пьес, в свое время, широко шедших на сценах СССР: «Крепость над Бугом» (1955 год), «Люди, которых я видел» (1958 год). Теме Великой Отечественной войны посвящены и киносценарии: «Его звали Федор» (1963 год), «Они шли на восток» (1965 год), «Катюша» (1964 год), «Великая Отечественная» (1965 год), «Город под липами» (1968 год), «Семья Сосниных» (1968 год). Важнейший подвиг С. Смирнова — реабилитация героев Брестской крепости. Он был одним из инициаторов создания музея обороны крепости; собранные им материалы (более 50 папок с письмами, 60 тетрадей и блокнотов с записями бесед с защитниками крепости, сотни фотографий и др.) передал музею. В музее крепости ему посвящен стенд. Смирнов вспоминал: «Наши враги с изумлением отзывались об исключительном мужестве, стойкости и упорстве защитников этой твердыни. А мы предали все это забвению... В Москве, в Музее Вооруженных Сил об обороне Брестской крепости ни стенда, ни фотографии, ничего. Музейные работники пожимали плечами: „У нас музей истории подвигов... Какой мог быть героизм на западной границе. Немец беспрепятственно перешел границу и под зеленым светофором дошел до Москвы. Вы разве это не знаете?"». По этому поводу Г. Свирский писал: «До 1957 г. пресса и словом не обмолвилась о героизме защитников Брестской крепости, ставшей позднее, в истории войны, символом Сопротивления. Фотография прижавшихся лбами друг к другу, плачущих руководителей обороны Брестской крепости, которые встретились в Москве по дороге из сибирских лагерей, — эта ошеломляющая фотография, воспроизведенная „Литературной газетой" в хрущевские времена, стала неопровержимым документом подлой жестокости сталинского времени. „У нас нет военнопленных, — сказал, как известно, Сталин, — есть предатели". Кому нужны предатели?.. Совинформбюро сообщило о трагедии времени заголовком-фальшивкой: „Как немецкие генералы фабрикуют советских военнопленных". В середине шестидесятых годов историю обороны Брестской крепости и ее героев, попавших в немецкий плен (а позднее в советские лагеря), рассказал Сергей Смирнов — в документальной книге „Брестская крепость" (удостоенной Ленинской премии в 1965 году). Книге предпослано „Открытое письмо героям Брестской крепости", в котором автор пишет: „Десять лет назад Брестская крепость лежала в забытых и заброшенных развалинах, а вы — ее герои-защитники — не только были безвестными, но, как люди, в большинстве своем прошедшие через гитлеровский плен, встречали обидное недоверие к себе, а порой испытывали и прямые несправедливости. Наша партия и ее XX съезд, покончив с беззакониями и ошибками периода культа личности Сталина, открыли для вас, как и для всей страны, новую полосу жизни". Работа писателя С.С.Смирнова завершилась реабилитацией А.Филя, освобождением П.Клыпа, снятием всех подозрений с майоров П.Гаврилова и С.Матевосяна и других оставшихся в живых защитников Брестской крепости. Исключенные из партии были восстановлены, надлежащим образом трудоустроены. В 1958—1970 годах побывал в 50 зарубежных странах, описал свои поездки в репортажах и очерках. Сыновья — Андрей (р.1941), кинорежиссёр («Белорусский вокзал», «Осень»), актёр («Дневник его жены», «Плащ Казановы» и др.), и Константин (р.1952), телеведущий, автор и ведущий программы «Большие родители» на канале НТВ, продюсер передачи «Школа злословия». Умер 22 марта 1976 года в Москве. В честь Смирнова С.С. названа улица в городе Бресте. http://www.nashapobeda.lv/1015.htmlhttp://www.hrono.ru/biograf/bio_s/smirnov_ss.phpРедактирование фотопортретов: И.А.Булатова (Кучерявая) | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

29 мая 2019 0:07 24 июня 2019 0:49 Засухин Николай Николаевич (7 апреля 1922 года - 25 августа 1992 года) Советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1960). Народный артист РСФСР (1964).   Родился 7 апреля 1922 года в поселке Иващенково Самарской губернии (ныне Чапаевск Самарской области). С детских лет играл в самодеятельности. По окончании школы в 1940 году Чапаевским РВК Куйбышевской области был призван в ряды Красной армии. С августа 1940 года по сентябрь 1941 года учился в Челябинском краснознамённом военном авиационном училище стрелков-бомбардиров, затем до декабря 1941-го – в Военном аэросанном училище города Котласа. С декабря 1941 года по март 1943 года в качестве командира боевых аэросаней Засухин служил в 16-м отдельном аэросанном батальоне Северо-Западного фронта и 54-м отдельном аэросанном батальоне Сталинградского фронта. С мая 1943-го по май 1944-го был старшиной роты, а с мая 1944 года, в связи с полученным ранением, продолжал службу в качестве чертёжника в Котласе и Петрозаводске.Был демобилизован в ноябре 1946 года. После демобилизации пытался поступить во ВГИК. По совету своего дяди, знаменитого актера Петра Константинова, Засухин вернулся в Куйбышев. В 1947-1948 годах учился в студии при Куйбышевском театре имени Горького, стал актёром этого театра и служил на этой сцене до 1972 года, среди его работ: Виктор - А. Арбузов «Иркутская история»; Аполлон Мурзавецкий - А. Н. Островский «Волки и овцы»; Князь Мышкин - Ф. М. Достоевский «Настасья Филипповна»; Миндаугас - Ю. Марцинкявичюс «Миндагуас»; Петр Артамонов - «Дело Артамоновых» М. Горький ; Павел Власов - «Мать» М. Горький; Фома Гордеев - «Фома Гордеев» М. Горький; Ричард III - «Ричард III» Шекспир. С 1972 года - актёр МХАТа. После раздела театра в 1987 году остался в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. На сцене МХАТ играл в спектаклях: «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина - Ленин; «Иван и Ваня» по пьесе Л. Чекалова - Иван; «Шестое июля» М. Ф. Шатрова - Ленин; «Медная бабушка» Л. Г. Зорина - Иван Филиппович; «Эшелон» М. М. Рощина - Фёдор Карлыч; «Валентин и Валентина» М. М. Рощина - Прохожий; «Вишневый сад» А. Чехов - Симеонов-Пищик; «На дне» М. Горький - Лука; «Последние» М. Горький - Яков. В кино начал сниматься с 1967 года. Первой заметной ролью стал Оскар Папке в знаменитом фильме «Щит и меч». Неоднократно играл на экране советского наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, с которым имел внешнее сходство - в фильмах «Выбор цели», «Солдаты свободы», «До последней капли крови...», «Победа», «Битва за Москву», «Сталинград», «Закон», «Война на западном направлении», «Ангелы смерти».  Заслуженный артист РСФСР (13.5.1960). Народный артист РСФСР (1964). Награжден Орденом Отечественной войны II степени (6.4.1985). Жена - Нина Ильинична Засухина (урожденная Нинель Сильверс), советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Скончался 25 августа 1992 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, участок №32. Фильмография Николая Засухина: 1967 - Твой современник - Георгий Кузьмич, зам. председателя Совета Министров 1968 - Щит и меч (Schild und Schwert) - Оскар Папке 1969 - Тревожные ночи в Самаре 1970 - Поезд в завтрашний день - Ленин 1971 - Комитет девятнадцати - Смоленцев 1972 - Свеаборг (Sveaborg) - Сергей Фёдорович Власин, командир роты 1974 - Хождение по мукам - Беляков, начштаба Сорокина 1974 - Свой среди чужих, чужой среди своих - Никодимов 1974 - Выбор цели - Вячеслав Михайлович Молотов 1974 - Все улики против него - генерал милиции 1976 - Солдаты свободы (Vojáci Svobody / A szabadság katonái) - Вячеслав Михайлович Молотов 1976 - Развлечение для старичков - Алексей Железненький, пенсионер 1976 - Легко быть добрым - Федор Михайлович Ковалев, главный конструктор 1978 - Территория - Робыкин 1978 - Приказ номер один (фильм-спектакль) - Хаскюля 1978 - Эцитоны Бурчелли (фильм-спектакль) - Деревушкин Платон Петрович 1978 - До последней капли крови... (Do krwi ostatniej...) - Вячеслав Михайлович Молотов 1980 - Мятеж (фильм-спектакль) - Мамелюк, Степаныч, оскомпродив 1981 - Факты минувшего дня - Кэррол Найк 1981 - Любовь моя вечная - Григорий Семёнович Рухин 1982 - Профессия — следователь 1982 - Инспектор ГАИ - директор универсама 1982 - Гонки по вертикали - Владимир Иванович Шарапов, начальник Тихонова 1983 - Подросток - Николай Семёнович 1983 - Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова - Николай Иванович Соколовский 1984 - ТАСС уполномочен заявить... - Павел Трофимович Макаров, полковник КГБ 1984 - Право на выбор - Шеин 1984 - Победа (Sieg, Der) - Вячеслав Михайлович Молотов 1984 - Клиника (киноальманах) - Пятиглазов 1984 - Стратегия победы (документальный) - журналист 1985 - Мы обвиняем - Аллен Даллес 1985 - Картина - Николай Алексеевич Орешников, крупный чиновник 1985 - Битва за Москву (Boj o Moskvu) - Вячеслав Михайлович Молотов 1986 - К расследованию приступить - Пётр Петрович Царьков 1986 - Конец операции "Резидент" - Нестеров 1986 - 55 градусов ниже нуля - Сергей Борисович, директор металлургического комбината 1987 - Смысл жизни 1988 - В связи с переходом на другую работу - Василий Васильевич Сирый 1989 - Сталинград (Stalingrad) - Вячеслав Михайлович Молотов 1989 - Закон - Молотов Вячеслав Михайлович 1989 - Женщины, которым повезло - Василий Трофимович, прокурор, начальник Нины 1990 - Уроки в конце весны - Семенюк, убеждённый коммунист, арестант 1990 - Война на западном направлении - Вячеслав Михайлович Молотов 1992, 2006 - Тихий Дон (Quiet Flows the Don) - генерал Сидорин (нет в титрах) 1992 - Чёрный квадрат - Сергей Андреевич Емельянов, инструктор ЦК КПСС 1993 - Ангелы смерти - Вячеслав Михайлович Молотов  http://stuki-druki.com/authors/Zasuhin-Nikolay.php http://vk.com/serg_ia?z=photo-..._194451004Редактирование фотопортрета: И.А.Булатова (Кучерявая) http://stuki-druki.com/authors/Zasuhin-Nikolay.php http://vk.com/serg_ia?z=photo-..._194451004Редактирование фотопортрета: И.А.Булатова (Кучерявая) | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

29 мая 2019 0:58 9 ноября 2021 20:34 Иванов Борис Владимирович (1920—2002) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1981).  Родился 28 февраля 1920 года в Одессе. Отец — слесарь Владимир Григорьевич, мать — домохозяйка Евдокия Романовна. В детстве часто посещал Одесский оперный театр, в 14 лет устроился туда статистом. В 1937-1941 годах учился на актёрском факультете театрального училища. 7 июля 1941 года призван в армию. Прошёл курсы переподготовки начсостава в Военной академии тыла и транспорта имени Молотова в Харькове. Как лейтенант интендантской службы был отправлен на Северо-Западный фронт. Прошёл переподготовку в Рыбинске. Как строевой командир служил в штабе Северо-Западного фронта. Был старшим адъютантом батальона (фактически начальник штаба батальона) в 14-м гвардейском стрелковом полку 7-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии, а также исполнял обязанности начальника разведки батальона. 8 апреля 1942 года в бою у деревни Михайловка в районе Лычково, будучи в звании старшего лейтенанта, был тяжело ранен в голову, спину, обе ноги и руки. Его нашли на поле боя среди мертвых. Будущий актер пережил клиническую смерть и чудом остался жив. С тех пор Борис Владимирович всегда считал, что у него два дня рождения. До сентября лежал в госпиталях с угрозой ампутации руки. После выписки Борис Владимирович поехал в Рыбинск, где работал в местном драматическом театре. С 1944 года более полувека играл в Театре имени Моссовета. Супруга — актриса Театра имени Моссовета Богданова Наталья Сергеевна. С 1961 года снимался в кино. Награды и звания Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 августа 1998) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства[1] Орден Отечественной войны I степени Орден Отечественной войны II степени Медали Почётный Знак ветерана 7-й гвардейской дивизии[2] Народный артист РСФСР (1981) Заслуженный артист РСФСР (1969) Лауреат премии российских деловых кругов «Кумир» (1999, специальный приз за театральные работы) Скончался 2 декабря 2002 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище, участок № 19. Театральные роли Доблмен («Кража», 1954) Наполеон I («Катрин Лефевр», 1956) Форд («Виндзорские насмешницы», 1957) Господин («Бунт женщин», 1962) Потин («Цезарь и Клеопатра», 1964) Звездич («Маскарад», 1967) Левицкий («Дальше — тишина», 1969) Порфирий Петрович («Петербургские сновидения», 1969) Лепле («Эдит Пиаф», 1970) Лавр Мироныч («Последняя жертва», 1973) Тайни («На полпути к вершине», 1976) Карло Гоцци («Царская охота», 1977) Павлин («Егор Булычёв и другие», 1982) Римлянин («Мать Иисуса», 1988) Сорин («Чайка», 1989) Понтий Пилат («Иисус Христос — суперзвезда», 1990) Грегори Соломон («Цена», 1994) Харт Кестель («Ошибки одной ночи», 1994) Фон Штратт («Белая гвардия») Бахчеев («Фома Опискин») Ларош Матье («Милый друг») Карло Фигурелло («Утешитель вдов») Вилли Кларк («Комики», 2002) Вишневый сад(забытый старый слуга, 2002) Радио «В стране литературных героев» — Архип Архипович «Пикник на обочине» (радиоспектакль) — Ричард Герберт Нунан «Алмаз Раджи» (радиоспектакль) — Пендрегон «Забавный случай» (радиоспектакль) — Поручик Фильмография 1961 — Ночной пассажир — Жорж Прадье 1962 — Гусарская баллада — генерал Дюсьер 1964 — Аптекарша — доктор 1964 — Все для вас — Пирожков 1966 — Не самый удачный день 1969 — Конец «Черных рыцарей» — Хогарт, советский разведчик 1970 — Конец атамана — Иона 1971 — Вся королевская рать — Дафи 1971 — Преждевременный человек 1971 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Чёрный маклер — Шахов 1972 — Схватка 1972 — На углу Арбата и улицы Бубулинас — Бося 1973 — Много шума из ничего 1974 — Скворец и Лира — барон фон Лямпе 1974 — Чисто английское убийство — сэр Джулиус Уорбек 1974 — Агония — доктор Лазоверт 1974 — Выбор цели — Лео Сциллард 1975 — Мой дом — театр 1975 — Полковник в отставке 1975 — Потрясающий Берендеев — директор Папаханов 1975 — От зари до зари 1976 — Бешеное золото — сэр Ратленд Джильберт 1976 — Меня это не касается — Дроздов 1976 — Жизнь и смерть Фердинанда Люса — Хаксман 1977 — Кольца Альманзора — Интригио 1977 — Счёт человеческий 1978 — Отец Сергий 1978 — Версия полковника Зорина — Козырец 1978 — Дальше — тишина… (телеспектакль) — Левицкий 1978 — Игроки (телеспектакль) — Глов 1978 — Особых примет нет — министр В. К. Плеве 1978 — Подозрительный 1978 — След на земле 1979 — Возвращение доктора (новелла в к/а «Молодость») 1980 — История кавалера Де Грие и Манон Леско (телеспектакль) — Господин банкир 1980 — Коней на переправе не меняют 1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле — Клинтон 1980 — Таинственный старик — Сожич 1981 — Великий самоед 1981 — Ленин в Париже — Житомирский 1981 — Смерть Пазухина (телеспектакль) 1982 — Россия молодая — Лекарь Лофтус 1982 — Возвращение резидента — Дон 1982 — Грибной дождь 1982 — Человек, который закрыл город 1983 — Мираж — Джипо 1983 — Вечный зов — белогвардейский генерал 1983 — Лунная радуга 1984 — Берег его жизни 1984 — Время желаний — Андрей Сергеевич, эпизодическая роль 1984 — Шанс — Никита Савич 1984 — Букет мимозы и другие цветы — Павел, аккомпаниатор 1984 — Весёлая вдова — барон Зетта 1985 — Не ходите, девки, замуж — Борис Александрович, министр 1985 — Тевье-молочник — Лейзер-Волф 1986 — Конец операции «Резидент» — Дон 1986 — Лицом к лицу 1986 — Суд над судьями 1987 — Конец Вечности 1987 — Раз на раз не приходится — директор комбината 1989 — Прямая трансляция (фильм) 1989 — Тайные милости 1990 — Человек из чёрной «Волги» — Бегунов 1991 — Плащаница Александра Невского — Кирилл Борисович 1992 — Женщина с цветами и шампанским 1992 — Московские красавицы 1993 — Давайте без фокусов! 1993 — Желание любви 1997 — Клубничка 1997 — Графиня де Монсоро — Де Бриссак 1998 год в кино — Ле Хаим 1999 год в кино — Послушай, не идет ли дождь 1999 год в кино — Фома Опискин Озвучивание фильмов 1959 — В джазе только девушки — Джерри / Дафна 1966 — Призрак замка Моррисвилль — Мануэль Диаз 1972 — Высокий блондин в чёрном ботинке — Перраш 1973 — Двое в городе 1976 — Игрушка — миллионер Рамбаль-Коше Озвучивание мультфильмов 1965 — Наргис — Бамбур 1985 — Контракт — представитель фирмы Редактирование фотопортрета: И.А.Булатова (Кучерявая) | | Лайк (1) |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

29 мая 2019 1:18 13 октября 2021 19:02 Лярский Алексей Петрович (26 августа 1923, Москва — 8 февраля[1] 1943, Новгородская область) — советский актёр, исполнитель роли Алёши Пешкова.  Родился в Москве. Воспитывался в семье родной тёти — Лярской Акулины Лукьяновны, у которой уже было двое родных детей — Клавдия и Василий. Проживали на ул. М. Переславская, д. 12/2, кв. 2[1]. Жена — Ванда Францевна Гаврилова. Единственный сын — Арнольд (род. 26.11.1941). В 1938 году был отобран на главную роль в первых двух фильмах по трилогии Максима Горького. Эта роль стала его единственной работой в кино. По окончании съёмок первой серии ему подарили фотоаппарат «Фотокор», а после завершения второй серии наградили медалью «За трудовое отличие». В апреле 1939 года Алексей отдыхал в Артеке. С началом войны ушёл на фронт. После короткого периода учёбы стал наводчиком орудия и был направлен на Северо-Западный фронт в район Лычково — Любница. В составе 365-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона воевал на демянской земле и погиб 8 февраля 1943 года. Похоронен в деревне Кипино Демянского района Новгородской области. Учащиеся Кипинской школы создали в ней уголок памяти А. Лярского. Сбором материалов об Алексее Лярском занимался журналист Н. П. Добротворский. В 1976 году с его помощью Кипинской школе было присвоено звание «Кипинская школа имени Алексея Лярского». Ныне Кипинской школы нет, она слилась с другой, более крупной школой. Памятник 800 бойцам, погибшим у Кипино, ещё стоит. Там покоится и Алексей Лярский. Награды: медаль «За трудовое отличие» (01.02.1939) Актёрские работы «Детство Горького» (1938) — Алёша Пешков «В людях» (1939) — Алёша Пешков  Воспоминания современников Марк Донской, кинорежиссёр: «Детство Горького» — название первой части трилогии. А Алёша Лярский — исполнитель главной роли. Долго мы искали его. Хорошо помню эти дни. На студию приходили сотни ребят и все похожие друг на друга: курносые, голубоглазые, русоголовые. Выбрали мы Алексея Лярского, воспитанника детского дома, поразившего нас глубиной, вдумчивостью, лиричностью. Прекрасно прочитал он стихи Некрасова… Когда началась война, Алёше было всего 17. Но он пошёл на фронт добровольно и погиб.»  http://ant53.ru/article/111/Редактирование фотографии: И.А.Булатова (Кучерявая) http://ant53.ru/article/111/Редактирование фотографии: И.А.Булатова (Кучерявая) | | Лайк (1) |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

29 мая 2019 1:49 16 октября 2021 20:49 Миронов Алексей Иванович (3 января 1924 — 16 ноября 1999) — советский и российский киноактёр, заслуженный артист РСФСР (1985).   Родился 3 января 1924 года[1] в деревне Слободка ныне Угранского района Смоленской области. С детских лет жил в Москве. В 1940 году окончил 9 классов школы. В детстве активно участвовал в детской самодеятельности, играл в спектаклях, посещал театральную студию при Доме пионеров. В ноябре 1941 года в 17 лет ушёл добровольцем в армию, приписав себе год. Служил в пехоте. В октябре 1942 года окончил полковую школу при 85мм- зенитном артиллерийском полку. Служил в этом полку командиром орудия. Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Был вначале командиром орудия, а с июля 1944 года — командиром огневого взвода 1342-го зенитного артиллерийского полка 23-го зенитной артиллерийской дивизии. Воевал на Северо-Западном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении Правобережной и Западной Украины, штурме Берлина. В феврале 1945 года окончил школу младших лейтенантов. После войны продолжал службу в артиллерии (в Центральной группе войск). Преподавал в школе сержантского состава в Вене. С января 1947 года младший лейтенант А. И. Миронов — в запасе. В 1947 году поступил в Московское городское театральное училище (с 1950 года — ГИТИС). В 1951—1952 — актёр Калининградского областного драмтеатра, в 1952—1953 — актёр Мурманского областного драмтеатра. C 1953 года — актёр Центрального театра Советской армии, в котором проработал 35 лет. Жил в Москве. Умер 16 ноября 1999 года. Похоронен на Перепечинском кладбище в Москве. Награды орден Отечественной войны 1-й степени (8.06.1945) http://pamyat-naroda.ru/heroes...26page%3D1 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985) медаль «За отвагу» (29.08.1943) http://pamyat-naroda.ru/heroes...26page%3D1 другие медали Фильмография 1954 — Молодая гвардия — немецкий часовой 1954 — Школа мужества 1958 — Атаман Кодр 1959 — Золотой эшелон — телеграфист 1959 — Солнце светит всем — солдат, водитель полуторки 1960 — Простая история — Гуськов, (Гусёк)  1961 — В трудный час — эпизод 1961 — Командировка — скептик, муж Вари — лентяй и демагог 1962 — Половодье — Микола, колхозник, собутыльник Зиновия 1962 — Течет Волга 1964 — Первый снег 1964 — Валера — Николай, отец Валеры 1965 — Клятва Гиппократа — Андрей Иванович, начальник метеостанции 1965 — Приезжайте на Байкал — Борис Аристархович Штанишкин 1966 — Маленький беглец — железнодорожник 1966 — Пустыня — доктор Ляхов 1967 — Три тополя на Плющихе — пассажир 1968 — Прямая линия 1968 — Годен к нестроевой — фельдшер 1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров 1971 — Минута молчания — некурящий" шофер 1973 — Ищу человека — посетитель бани 1974 — Великое противостояние — Андрей Семёнович, отец Симы 1975 — Надежный человек — Алексей Иванович Гордеев, главный геолог 1975 — Цена небрежности 1975 — Потрясающий Берендеев — Павел Иванович 1976 — Горожане — Фофанов Василий Васильевич, начальник колонны 1976 — Стажер — врач 1977 — Белый Бим, Чёрное Ухо — муж Анисьи  1977 — Ветер "Надежды" — боцман Петрович 1977 — Семейные обстоятельства — дядя Ваня 1978 — Иванцов, Петров, Сидоров — Ваня, брат Сидорова 1978 — Шла собака по роялю — председатель колхоза «Краснополец» Владимир Николаевич 1979 — Место встречи изменить нельзя — Иван Алексеевич Копытин, водитель "Фердинанда"  1979 — Моя Анфиса — Владимир Иванович, инструктор по прыжкам с парашютом 1979 — Риск — благородное дело — настройщик 1980 — Ты должен жить — фронтовой шофер 1980 — У матросов нет вопросов — Михалыч, бригадир поезда 1980 — Юность Петра — Тихон Стрешнев 1980 — В начале славных дел — Тихон Никитьевич Стрешнев 1980 — Однажды двадцать лет спустя — дедушка Антон  1981 — Деревенская история — Илья Глухов, паромщик, баянист 1981 — Чёрный треугольник — Филимон Парфентьевич Артюхин, милиционер 1981 — Трижды о любви — Фёдор Лобанов, отец Василия 1982 — Сто первый — дед Йосып 1982 — Мужской почерк — попутчик 1982 — Россия молодая — Семисадов  1983 — Вечный зов — Аникей Елизаров  1984 — Преферанс по пятницам — Павел Максимович 1984 — Меньший среди братьев — Василий Прокофьевич Таратин, однополчанин 1984 — Призываюсь весной — отец Гамазиной 1985 — Внимание! Всем постам… — продавец рыбок 1985 — Грядущему веку — Сорокин Спиридон Федотович 1985 — Не ходите, девки, замуж — дед-пчеловод, лечивший Малькова 1985 — Чичерин — Иван Егорович Воронов, крестьянин из усадьбы Чичериных, фронтовик 1986 — Летное происшествие — Иван Ильич, бортмеханик, списанный на землю 1986 — Конец операции "Резидент" — Никита Степанович Гапенко, агент иностранной разведки 1986 — Повод — Федя-Вася, бывший участковый Фёдор Васильевич Пуговкин 1986 — При открытых дверях — Захар Захарович, заводской сотрудник 1986 — Конец операции «Резидент» — Гапенко  1987 — Пять писем прощания — эпизод 1987 — Везучий человек — Парфёнов, шофер 1988 — Вам что, наша власть не нравится?! — Матвей Спиридонович Судаков, плотник, брат Урожайкиной 1988 — Генеральная репетиция — Гусь, фельдшер 1988 — Собачье сердце — швейцар Фёдор  1989 — Светик — старик в книжном магазине 1990 — Исход 1990 — Адвокат — эпизод 1991 — 1000 долларов в одну сторону 1991 — Хмель — становой пристав 1991 — Маэстро с ниточкой — Иван Макаров 1992 — Пустельга 1993 — Скандал в нашем Клошгороде — дед Михей 1995 — Мелкий бес — Хрипач, директор гимназии 1998 — На ножах (сериал) — Сид 1999 — Танцы под ущербной луной (сериал) — Семен 2000 — Свадьба — участковый Редактирование фотопортретов: И.А.Булатова (Кучерявая) | | Лайк (1) |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

29 мая 2019 20:44 24 июня 2019 0:47 Бадьев Николай ФедоровичРодился 25 декабря 1922 года в Петрограде, в семье токаря Путиловского завода. Заслуженный артист РСФСР (15.11.1973). Народный артист РСФСР (11.01.1984).  Трудовую деятельность, как и отец, начал токарем на Путиловском (1938). 29 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт (128-я стрелковая дивизия СЗФ, затем ЛенФ. Был разведчиком, командиром взвода). 29 декабря 1941 года — тяжело ранен, попал на лечение в госпиталь в Свердловск (1942-1943). В 1943-1944 годах — артист капеллы Свердловской филармонии. Одновременно с работой в 1944 году поступил в Уральскую консерваторию, но в том же году ушёл из неё в открывшуюся при Свердловской киностудии школу киноактера (окончил в 1947 году). В 1947-1949 годах — киноактёр, в 1949-1952 годах — солист Ансамбля песни и пляски УрВО. С 1952 года — солист Свердловского театра музкомедии, которому отдал свыше 40 лет жизни, сыграл более 100 ролей. Один из ведущих комедийных, характерных актёров труппы, для творческой манеры которого было характерно сочетание комедийной выразительности, гротеска с мягкостью, юмором, умением обогатить роль эмоциональными нюансами. Награды Медаль "За оборону Ленинграда" (указ Президиума ВС СССР от 22.12.1942). Орден Отечественной войны I степени (1985). Медаль «За отвагу» (1958). Ушёл из жизни 11 февраля 1993 года в Екатеринбурге. Театральные работы Сергей Стоян («Марийкино счастье», Климентий Бенц, Евгений Кока) Вася («Самое заветное» В. П. Соловьёва-Седого) Попандопуло и Андрейка («Свадьба в Малиновке» Б. Александрова) Володька и Богомолов («Огоньки» Г. Свиридова) Император Павел («Дочь фельдмаршала» О. Фельцмана) Сапун-Тюфякин («Девичий переполох» Ю. Милютина) Трепло («Черный дракон» Д. Модуньо) Ревунов-Караулов («Свадьба с генералом» Е. Птичкина) Татай («Требуется героиня» В. Баснера) Фома и Одноглазый сыщик («Вольный ветер» И. Дунаевского) Атаман Жмых («Пламенное сердце» Всеволода Рождественского) Крыжан («Где-то на юге» Э. Кемени) Пеликан («Принцесса цирка» И. Кальмана) Избранная фильмография 1990 — Убийца 1990 — Я объявляю вам войну 1969 — Белое солнце пустыни — Лебедев 1968 — Угрюм-река 1960 — Тайна зеленого бора 1948 — Страницы жизни — Мося  Редактирование фотопортрета: И.А.Булатова (Кучерявая) Редактирование фотопортрета: И.А.Булатова (Кучерявая) | | Лайк (1) |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

30 мая 2019 2:22 9 ноября 2021 20:35 Боярский Николай Александрович(10 декабря 1922, Колпино, Петроградская губерния, РСФСР-7 октября 1988, Ленинград) — советский кино- и театральный актёр. Народный артист РСФСР (1977).   В семье Боярских было четверо сыновей — трое из них - Алексей, Сергей и Николай - стали актерами, основав актерскую династию. С кино у Николая Боярского отношения сложилась не сразу. Будучи ребенком, он мечтал о шапке-невидимке, чтобы беспрепятственно проходить на взрослые киносеансы. Иначе не получалось — и на «цыпочки» перед контролерами вставал, и карликом притворялся, но помогли ему рассказы Зощенко, которые юный Коля читал перед родственниками и знакомыми. Однажды среди его слушателей оказался директор кинотеатра «Пикадилли». С тех пор мальчик ходил бесплатно на любую картину в любое время. Зато появилась другая мечта — увидеть себя на экране. И в 1936 году она осуществилась. На Волге в Кинешме Яков Протазанов снимал «Бесприданницу». Весь городок жил киносъемками, и вокруг съемочных площадок, естественно, без конца слонялись мальчишки. Там-то и приглянулся «киношникам» будущий народный артист. Снимали сцену, в которой пьяные купцы на палубе парохода играют в кегли арбузами и бутылками. Боярский «играл» десятилетнего мальчишку — пугался дебоширов и убегал за ручку с мамой в трюм парохода... Мальчик так старался, что заслужил похвалу великого режиссера. Позже Николай собирался стать журналистом или филологом, но в университет вход детям врагов народа был закрыт. Всех подряд брали только в театральный институт. Но тут началась война, и институт он смог закончить только в 48-м году. В июле 1941 года, по окончании 1-го курса, Николай ушел на фронт. Актер думал, что к осени уже вернется и продолжит учебу. Тем более, он даже не успел признаться в любви своей однокурснице Лиде Штыкан, в которую были влюблены девяносто процентов мужской половины института. С ее фотографией в кармане гимнастерки многие уходили на войну. Николай самостоятельно изучал английский, знал немного немецкий, это помогало ему на фронте. Боярский участвовал пехотинцем в сражениях на Ленинградском фронте, Сталинградском, Северо-Западном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском. В 1941 году был ранен на Ленинградском фронте около деревни Войбокало. В Ростове-на-Дону Боярский был снова ранен, с ещё несколькими сотнями наших бойцов попал в окружение и был взят в плен. Спасли его простые ростовчане - когда колонну военнопленных гнали по улице, по бокам которой стояли местные жители, один из конвоиров отвлекся, и двое горожан выдернули из толпы первого попавшегося пленного. Им оказался Николай. На него тут же накинули гражданское пальто. Интересно, что известны имена спасителей Николая - Вера Березовская и Михаил Котельницкий. Потом несколько недель Боярского прятала в своем доме мать Михаила, Матрёна Тимофеевна Котельницкая. Перед приходом советских войск все остальные военнопленные были расстреляны на городской площади. Мать Николая получила даже похоронку, поскольку командование знало о том, что попавшие в окружение расстреляны. Когда город освободили, Николай Боярский воссоединился со своей частью, продолжил воевать и закончил войну в звании младшего лейтенанта в Кенигсберге. Как вспоминал актер: «Командиры часто говорили мне - хороший ты солдат, да жаль, что сын врага народа. И в звании тебя не повысить, и лишний раз к награде не представить». Вернувшись в Ленинград, Николай узнал о судьбе любимой Лиды. Она, пережив начало блокады, ушла на фронт медсестрой. В 1945 году Николай Боярский и Лидия Штыкан поженились и всю жизнь были вместе. В 1948 году окончил Ленинградский театральный институт (педагоги Н. Е. Серебряков и В. В. Меркурьев). С 1948 по 1982 годы — артист Ленинградского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Один театральный сезон 1964-65 годов работал в Ленинградском театре имени Ленсовета. Николай Боярский ушел из жизни 7 октября 1988 года. Он и его супруга похоронены на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Награды Заслуженный артист РСФСР (4 декабря 1969) Народный артист РСФСР (12 октября 1977) орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985) Орден Красной Звезды (03.1945) Орден Славы II степени (04.1945) Орден Славы III степени (11.1944) медаль За отвагу (08.1944) медаль «За боевые заслуги» (12.1943) медаль «За взятие Кёнигсберга» (1945) медаль «За победу над Германией» (1945) ФИЛЬМОГРАФИЯ 1936 — Бесприданница — мальчик 1957 — Дон Сезар де Базан 1965 — Музыканты одного полка — адъютант полка поручик Василий Леонидович Боголюбов 1966 — Катерина Измайлова — Зиновий Борисович 1966 — Снежная королева — Советник 1966 — 12 стульев (телеспектакль) — Киса Воробьянинов 1968 — Золотой телёнок — Адам Козлевич 1968 — Живой труп — Петушков 1969 — Пять дней отдыха 1970 — Мой добрый папа — дядя Гоша 1970 — Варвара-краса, длинная коса — Жених 1972 — Красные пчёлы 1972 — Учитель пения — член комиссии 1973 — Про Витю, про Машу и морскую пехоту 1975 — Новогодние приключения Маши и Вити — Кащей 1976 — Семьдесят два градуса ниже нуля — Синицын 1976 — Дикий Гаврила 1976 — Шаг навстречу 1979 — Приключения Электроника — физрук Ростислав 1979 — Трое в лодке, не считая собаки — гвардеец 1979 — Вторая весна — начальник геологической лаборатории 1980 — Таинственный старик 1982 — Красные колокола, фильм второй: «Я видел рождение нового мира» 1984 — Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад — аптекарь 1985 — Соперницы 1985 — Противостояние — Варенцов 1986 — Русь изначальная 1986 — Михайло Ломоносов 1988 — Жизнь Клима Самгина — Хрисанф   ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского) Принц Клотен («Цимбелин» У. Шекспира) Костя Полетаев («Страница жизни» В.С. Розова) Лужин («Преступление и наказание» по Ф.М. Достоевскому) Сосновский («Рождены в Ленинграде» О.Ф. Берггольц) Колесников («Время любить» Б.С. Ласкина) Харитонов («Старик» М.А. Горького) Судья Фредерик («Господин Пунтилла и его слуга Матти» Б. Брехта) Курюков («Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого) Жевакин («Женитьба» Н.В. Гоголя) Отто Кац («Иосиф Швейк против Франца-Иосифа» по Ярославу Гашеку) http://chtoby-pomnili.livejournal.com/410773.html

Редактирование фотопортретов: И.А.Булатова (Кучерявая) | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

1 июня 2019 0:50 13 октября 2021 19:05 Волчик Владимир Михайлович (6 [19] ноября 1917 — 16 мая 1981) — советский актёр театра и кино.   Родился в Петрограде в большой рабочей семье. Русский, беспартийный. С 1933 по 1935 год учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИЖСА). В 1938 году закончил актёрскую школу при киностудии «Ленфильм». В 1938 году снялся в эпизодах в двух историко-революционных фильмах: «Выборгская сторона» Григория Козинцева и Ильи Трауберга и «Человек с ружьём» Сергея Юткевича. В РККА с 1940 года. Призван Петроградским РВК г.Ленинграда. Прошёл Великую Отечественную войну на Северо-Западном и 1 Белорусском фронтах. Лейтенант, командир 5-го отдельного маскировочного взвода 6-й воздушной армии, проявил себя талантливым организатором. Неоднократно построенные его подчиненными ложные аэродромы подвергались бомбардировке авиацией противника. Из наградного листа:  Военные награды: Орден Красной Звезды, Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», польский орден «Бронзовый крест Заслуги». После демобилизации в 1943 году продолжил работать в кино. В 1944 году в фильме режиссёра Льва Арнштама «Зоя» сыграл секретаря РК ВЛКСМ Шилова. Затем последовали фильмы «Слон и верёвочка» (1945) режиссёра Ильи Фрэза и «Остров Безымянный» (1956) режиссёров Адольфа Бергункера и Михаила Егорова. В 1949-1950 годах работал в Кировском областном драматическом театре имени С. М. Кирова, затем, с 1950 по 1952 год, — в Ленинградском Новом театре, с 1952 по 1956 год он продолжил работу в Ленинградском театре Балтийского Флота. В 1955 году вернулся на съёмочную площадку, а в 1958 году был вновь принят в штат киностудии «Ленфильм». Менее чем за 25-летие сыграл в 60-ти картинах. Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение). Вышел на пенсию в 1979 году. Скончался 16 мая 1981 года. похоронен на Ваганьковском кладбище. Фильмография 1938 — Выборгская сторона — секретарь суда 1938 — Человек с ружьём — солдат-конвоир 1939 — Случай на полустанке — парень 1940 — Переход — Рустам 1944 — Зоя — секретарь РК ВЛКСМ Шилов (в титрах — В. Волчек)  1945 — Слон и верёвочка — отец Юры 1946 — Остров Безымянный — Алексей Ткаченко 1956 — Медовый месяц — шофёр 1957 — Бессмертная песня — учитель музыки 1957 — Степан Кольчугин — Шнейдер 1957 — Шторм — старый солдат 1957—1958 — Тихий Дон — следователь 1958 — Андрейка — Ф. Э. Дзержинский 1958 — Голубая стрела — Янсен, диверсант (в титрах — В. Волчек)  1958 — Дорогой мой человек — парень 1958 — ЧП — Чрезвычайное происшествие — американский офицер 1958 — Шофёр поневоле — шофёр-любитель 1959—1961 — Поднятая целина — Василий Атаманчуков (1-я и 2-я серии)  1960 — И снова утро — Николай Николаевич Федосеев, пациент 1960 — Ребята с Канонерского — грузчик металлолома 1960 — Рождённые жить — немецкий офицер 1960—1961 — Балтийское небо — парторг эскадрильи 1961 — Будни и праздники — Гостев 1961 — Василий Докучаев — эпизод 1961 — Вольный ветер — поэт 1961 — Иду к вам — Соломатин 1962 — Закон Антарктиды — Юлий Круминьш 1963 — Ждите нас на рассвете — Лайош Варади 1963 — Трое суток после бессмертия — майор гестапо 1964 — Гамлет — офицер из охраны короля 1964 — Москва — Генуя — участник конференции 1964 — Пока фронт в обороне — советский офицер на передовой во время сражения 1964 — Ракеты не должны взлететь — серб Атанасио 1965 — Гибель эскадры — высокий матрос 1965 — Заговор послов — налётчик 1966 — В городе С. — пьяный 1966 — Их знали только в лицо — Пауль Норте  1966 — Три толстяка — придворный Трёх Толстяков 1967 — Две смерти (ТВ) (короткометражный) 1967 — Десятый шаг — Чижов по прозвищу Полторанесчастья 1967 — Татьянин день — корреспондент 1968 — Армия «Трясогузки» снова в бою — Антон Бедряков 1968 — Моабитская тетрадь — адъютант генерала Розенберга 1969 — Её имя — Весна — матрос-певец Владимир Волчек в госпитале 1969 — Если есть паруса — эпизод 1969 — Невероятный Иегудиил Хламида (ТВ) 1969 — Сердце Бонивура (ТВ) — казак Иванцов 1970 — А человек играет на трубе — Борис, отдыхающий 1970 — Взрыв замедленного действия — эпизод 1971 — Здесь проходит граница (ТВ) — Музафар, хозяин курильни кальянов (1 серия) 1971 — Красная метель — бандит 1971 — Найди меня, Лёня! — Герасим 1972 — Приваловские миллионы — игрок 1973 — Был настоящим трубачом (ТВ) — дирижёр 1973 — Крах инженера Гарина (ТВ) — кельнер в летнем ресторане (3 серия) 1973 — Умные вещи (ТВ) — лакей во дворце 1974 — Пламя — Семён 1974 — Рождённая революцией. Первая серия. Трудная осень (ТВ) — зачинщик митинга у посольства 1975 — Время-не-ждёт (ТВ) — Беттлс, золотоискатель на Аляске 1973—1976 — Дума о Ковпаке. 3-й фильм. Карпаты, Карпаты… (ТВ) — оуновец 1976 — Волшебный круг — эпизод 1976 — Длинное, длинное дело... — посетитель Лужина 1976 — Строговы (ТВ) — старатель из беглых (2 серия) 1977 — Блокада. Часть 2. Серия 1. Ленинградский метроном; Серия 2. Операция «Искра» (ТВ) — работник ленинградского радио 1977 — Чёрная берёза — дядя Игнат  1978 — Соль земли (ТВ) — гость Марьи Григорьевны (3 серия) 1979 — Вторая весна — старый тракторист Озвучивание 1957 — На повороте — Вальдо Труве (дублирует — Гунара Кильгаса) 1959 — Дорога жизни 1959 — Токтогул 1966 — Тайна пещеры Каниюта — Кунград-бий (дублирует — Артыка Джаллыева) http://a-tremasov.ru/volchik-vladimir-mixajlovichhttp://www.kino-teatr.ru/kino/...2182/#fotoРедактирование фотопортретов: И.А.Булатова (Кучерявая) | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

9 июня 2019 1:07 4 декабря 2020 1:24 Пустовойтов Семен Иванович (1921-1995) Художник, член Союза художников СССР, Почетный гражданин Великого Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны.   Семен Иванович Пустовойтов родился 9 мая 1921 года в Одессе. В его жизни было много трудных моментов, о которых он не любил рассказывать. Год его рождения – один из самых тяжелейших на Украине. Еще идет гражданская война, много бед, голод. Одно из самых жестоких воспоминаний – он совсем маленький, ему холодно, он выброшен на снег… Как потом рассказывали люди, воспитавшие его в детском доме, ему было три года, на холод выбросили умирать. Что произошло? Умерла ли мать, было не прокормить – неизвестно… Это трагическое воспоминание навсегда осталось в нем. Выйдя из детского дома, Семен Пустовойтов поступил в кулинарное училище. Впоследствии, уже став художником, очень этим фактом гордился. Хвастался даже, что сочиненные им торты выставлялись на Крещатике в кулинарном магазине. Люди любовались ими и покупали. Но любовь к искусству двигала его дальше, и в 1939 привела в стены Одесского художественного училища. Только начав постигать азы, был призван в армию. Военную присягу принял 21 сентября 1940 года при 151-м авиационном батальоне, а в 1941 году началась война. В училище он вернется не скоро, уже после войны. Впоследствии, в 1951 году, в одном из писем к Любови Митрофановне Шуляк он напишет: «Я очень люблю искусство, но жизнь не дала понять задачи его, и мне пришлось второпях его изучать». Семен Пустовойтов воевал в стрелковой дивизии. Все тяготы войны испытал полностью. Об этом он так говорил: «Я прополз сапером, минером от западных границ до Старой Руссы…» И здесь, на Новгородской земле, в боях за Старую Руссу, Семен Иванович был тяжело контужен. Так, что врачи считали, что он никогда не вернется к нормальной жизни. Два года он не слышал, не видел, не мыслил. Он этого никогда не скрывал, переживал, это было чем-то страшным. Он говорил, что его спасли врачи и новгородская земля. Впоследствии, Указами президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1970 года, 11 марта 1985 года за участие в Великой Отечественной войне Семен Иванович Пустовойтов был награжден Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны II степени, а также, в период с мая 1965 по март 1995 года - пятью юбилейными медалями и юбилейным знаком.  После выздоровления он продолжил учебу в Одесском среднем художественном училище на живописно-педагогическом отделении, которое закончил в июле 1951 года, получив квалификацию художник-исполнитель. Дипломной работой С.И. Пустовойтова была картина "Микула Селянинович и Вольга", которая в настоящее время находится в Одесском археологическом музее.  Новгородские храмы, история… Новгород был для него путеводной звездой, тянул всегда. Еще будучи студентом, Пустовойтов приезжает в Новгород, пишет своего летописца в келье, задумывает «Ледовое побоище». В 1946 году здесь создается реставрационная мастерская, которая должна была собрать людей, способных возродить город. Приехали люди талантливые, одаренные, абсолютно преданные культуре своей страны. В конце 1951 года Семен Иванович Пустовойтов вместе с женой Галиной Яковлевной переезжает в Новгород на постоянное место жительства. Первым местом работы в Новгороде был музей-заповедник, затем С.И. Пустовойтов перешел на работу в Новгородские художественно-производственные мастерские. Также художник сотрудничал с Новгородским областным Домом народного творчества. Он выезжал в отдаленные районы Новгородской области, выявляя самобытных, талантливых художников.  В 1964 году Семен Иванович Пустовойтов был принят в Союз художников СССР. В 1967 году художник участвовал в реставрации Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры, за что был награжден памятной медалью. Семен Иванович Пустовойтов - один из первых участников художественных выставок в областном центе, в северном регионе, участник Первой всесоюзной выставки акварели в 1965 году и многих последующих - всесоюзных, республиканских, региональных, международных. Его первая персональная выставка "Древний Новгород" проходила в 1967 году в г. Одессе, а первая персональная выставка в Новгороде состоялась в 1968 году. Десятки его персональных выставок видели новгородцы, одесситы, жители Старой Руссы, работники многих предприятий, больниц, куда художник приходил сам, чтобы рассказать людям об акварели. Случалось и так, что импровизированный показ новых работ происходил прямо на улице, если Семен Иванович встречал по пути своих знакомых. Он был искренен, доверчив и в жизни, и в работах. В это время он уже пережил два этапа творчества – вначале он рисовал то, что осталось от города после войны, затем рисовал город уютный с церквами, населенный людьми. Третий этап – время, когда художник почувствовал, что перед ним ХРАМ.  В 60-х запрещалось рисовать церкви с крестами. Семен Иванович нашел выход из ситуации: он приближал храм к зрителю от нижней до верхней кромки. Храм как бы выходил за рамки листа. И человек, который смотрит акварель, прекрасно понимает, что там еще что-то есть, не только небо. Иногда он просто сводил на нет купол, или там появлялось дерево. Но при этом, храм оставался храмом. И это понимали те, кто запрещал. Они не знали, что делать. Такая получилась «галерея портретов храмов».  Вначале он писал в разное время суток. У него были солнечные акварели, легкие. Например, Антониев монастырь. Много белого, подтеки, деревья еле намеченные. Импрессионистический подход-все распространено в солнечном свете. Но понимаете, живет человек, чувствует трагичность времени, тяжесть. Все хорошо – а душа неспокойна. Как это выразить? Появляется сумрачность, тревожность в образах храмов. Живя здесь, мы понимаем, каким тревожным может быть наше небо. Холодные ночи, тяжелые облака, тучи несутся. И Семен Иванович писал все с натуры при любой погоде. Вот он идет, ветер папку раздувает, как парус, готов унести его. Но он идет и пишет. И сумрачное небо опрокидывается на его листы, храмы «пробивали» эти сумрачные небеса. Они – как последняя надежда в этом мире.  Семен Иванович говорил: «Как жалко, что краски продаются наборами. Мне не хватает синего цвета…» Иногда акварель сплошь синяя. Его пытались увести от этого, обвиняя в сумрачности. У него есть радостные акварели, но они все равно драматичны. Нет в них веселости, и не надо. Ведь новгородская архитектура-это всегда что-то суровое, основательное, сдержанное. Он пишет: «Вроде нет ничего живого, своего… Но вот написав на огромном холме снега буйной весны день, архив в духе импрессионистов (прим.: Троицкую церковь), Рождество на кладбище, подхожу к Иоанну Богослову. А он слезу вышибает своей красотой. Долго стоял туман. Пока не взял краски, и не окунул в синеву небес. Жемчужный снег, на котором робко замерцала рябь голубой ветки… Страшно то, что еще Знаменский я только жидко прописал. Когда краски покрылись льдом, бросил, ушел домой. А потом опять паломничество, опять слезы. А какие деревья! Особенно против Дворища. Огромные стволы, скрученные, как канат. Ох, и хочется порисовать!» Он ощущает природу, как никто другой. И природа была к нему милостива. Он кидал листы прямо на землю, и дождь попадал туда, куда надо, оставляя нужный подтек.  Иногда можно было услышать: «Вот идет юродивый». А он всегда ходил кое-как одетый, небритый зачастую, неухоженный, всегда чем-то озабоченный. И действительно был приметой времени, в хорошем смысле. И это его отречение от себя, обретение себя в этом отречении может быть только у гениального человека.  Еще при жизни Семен Иванович Пустовойтов стал подлинным классиком. Его произведения хранятся не только в Новгородском государственном музее-заповеднике, но и одесских музеях, в Санкт-Петербурге, в частных коллекциях нашей страны и за рубежом. Они экспонировались в Росии, Румынии (1965 г.), Чехословакии (1966 г.), Югославии, Польше, Японии (1971 г.), Австрии (1992 г.). В 1971 году С.И. Пустовойтов становится членом Художественного фонда СССР. Постановлением Новгородской городской управы от 18 января 1994 года №9 Пустовойтову Семену Ивановичу было присвоено звание «Почетный гражданин Новгорода». Выдвинут он был не сверху, и не от Союза художников. Это был Валентин Янин, московская группа археологов, которая очень ценила Семена Ивановича. Это Поветкин ,Гребенников, Гринев…Принимал он это звание с трепетом. Семен Иванович Пустовойтов ушел из жизни 15 декабря 1995 года. 9 июня 2001 года, на фасаде дома, где жил Семен Иванович с 1963 по 1995 годы, установлена мемориальная доска. Есть у Семена Ивановича акварели, связанные с Георгиевским собором. Одни из лучших его вещей. Собор у него – как единый камень. Монолитен, суров и совершенен по пропорциям. Он просто упивался этим совершенством. Страж Руси, один из тех, кто первым встречал приходящих к нам по воде в средние века. И как тот кадр из фильма «Господин Великий Новгород», где Георгиевский собор пытаются взорвать, а он стоит – это про нас. Про нашу непростую Родину.  Семен Иванович Пустовойтов родился 9 мая. Пророческая дата. И в центре музыкальных древностей имени Владимира Поветкина каждый год проходит вечер его памяти. В материале использованы фотографии из фондов Новгородского музея-заповедника. В собрании музея находится более 300 графических работ С.И. Пустовойтова, а также архив эскизов, документов и библиотека, любезно переданные в дар его дочерью, И.С. Савельевой. http://parohodonline.ru/news/3...novgoroda/http://ant53.ru/reference/13/https://vk.com/club12011186?w=wall-12011186_101107 | | |

Elena NМодератор раздела  Санкт-Петербург Сообщений: 6538 На сайте с 2012 г. Рейтинг: 14084 | Наверх ##

15 июня 2019 0:54 22 октября 2021 23:14 Смагина Тамара ГригорьевнаТамара Чайковская 2 февраля 1907, Екатеринбург - 2000  Оперная певица. Артистка Свердловского театра оперы и балета. С 15 декабря 1941 по апрель 1942 в составе бригады артистов филармонии находилась на Северо-Западном фронте, бригада подготовила 160 концертов для солдат и офицеров Красной армии. Театральные работыКсения - «Борис Годунов», Микаэла - «Кармен», Маргарита - «Фауст», Татьяна - «Евгений Онегин», Марфа - «Царская невеста». Призы и наградыМедали «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Кино-Театр.РУ http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/400778/bio/Редактирование фотографии: И.А.Булатова (Кучерявая) | | |

|