Библия, православные праздники, традиции

В теме рассказывается о Библии, Православии, избранных днях церковного календаря, православных праздниках, традициях и обычаях русского народа.

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

10 февраля 2018 21:36 10 февраля 2018 21:54 15 февраля

Старый стиль 2 февраля

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Сретение Богомладенца Христа Симеоном, который был одним из переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык. Он усомнился, что Спаситель родится от непорочной Девы, и тогда явившийся ему Ангел сказал, что он не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил около 300 лет.

Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов: данного еврейскому народу Закона Божия и нового, высшего Закона Божественной любви, принесенного в мир Иисусом Христом. Слово «сретение» в переводе с церковнославянского языка означает «встреча». Церковь установила этот праздник в память о том, что на сороковой день рождения Иисуса Христа Его родители Дева Мария и Иосиф пришли в Иерусалимский храм, чтобы по еврейскому закону принести за своего ребенка жертву Богу.

В это время в храме находился праведный Симеон. И вот, духовно узрев во Младенце Иисусе Спасителя, Симеон взял его на руки и произнес: «Боже! Ныне отпускаешь Ты меня, раба Твоего, Владыка!..» Именно в память об этой встрече Богомладенца Христа с Симеоном дано название этому дню — Сретение Господне.

Сырная седмица (Масленица)

16 февраля

Старый стиль 3 февраля

Попразднество Сретения Господня

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912)

Благоверного кн. Романа Угличского (1285)

Святого Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского (1289)

Симеону Богоприимцу принято было молиться при болезнях младенцев. Основанием к этому послужило то, что, согласно церковным преданиям, Симеон принял на руки Младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме. Этот святой всегда изображается на иконах с Младенцем на руках. А святой Анне наши предки молились, прося защиты от молнии и пожаров.

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

14 февраля 2018 13:33 14 февраля 2018 14:21 15 февраля Сретение Господне.

Праздник Сретения Господня, когда младенец был принесен в храм Пресвятой Девой на 40 день после рождения, является одним из главных праздников в православном мире. Это ключевое событие перевернуло ход истории всего человечества. Судьбоносная встреча младенца Иисуса и Богоприимца Симеона дает нам еще один повод познать силу и могущество Отца Небесного.

История праздника

Сретение Господне (другое название Принесение во Храм) связано с христианской легендой о принесении в Иерусалимский храм младенца Иисуса на сороковой день после его рождения (Рождества Христова).

Такова была иудейская традиция — всех мальчиков-первенцев на сороковой день приносили в храм. При этом родители приносили специальную храмовую жертву. Поэтому дева Мария вместе со святым Иосифом и принесли младенца Иисуса в Храм, принеся также храмовую жертву — двух голубей, символизирующих чистоту и мудрость.

В храме святое семейство приветствовал Симеон Богоприимец, который более трехсот лет ждал появления Спасителя. Так произошла встреча — сретение — Иисуса Христа, символизирующего Новый завет, со старцем Симеоном, символизирующим Ветхий завет. Христианский смысл Сретения — встреча Спасителя и спасенного им человечества (в образе Симеона) с богом-отцом.

Сретение часто совпадает с Масленицей

В славянской традиции Сретение — это долгожданная встреча весны с постепенно теряющей свои силы зимой. Праздник связан с постепенным уходом холодов и увеличением светового дня, что символизирует приближение весны.

В 2018 году Сретенье приходится на Масленицу, подробнее о которой читайте в материале Федерального агентства новостей.

Приметы и поговорки на Сретение

— На Сретение зима с весной встречаются.

— Какая погода на Сретение, такая и весна будет.

— На Сретение пора начинать готовить семена к посеву.

— На Сретение пора выгонять скотину из хлева в загон.

— На Сретение надо хорошо накормить птицу, чтобы лучше неслась.

На Сретение на Руси принято было печь блины.

Что можно и что нельзя делать на Сретение

На Сретение на Руси было принято отдыхать и веселиться, а вот скука, ссоры и работа возбранялись, считалось что это может обидеть небесное светило.

В это время на Руси принято было гулять, веселиться и угощаться блинами, символизирующими солнце и приближение весны. Этот праздник в народной традиции был связан с древними обрядами «ублажения» солнца, поэтому совпадение Сретения с Масленицей является нередким.

Считалось, что на Сретение нельзя скучать и печалиться, в этот день также не принято было работать. Все домашние дела, за исключением приготовления пищи и ухода за скотиной, были под запретом.

Порицанию подвергались те, кто занимался уборкой, подметал дом и двор, работал в огороде. Считалось, что такие действия могут навлечь беду не только на ослушника, но и на все село. Также считались опасными все действия с водой — под запретом были стирка и даже мытье в бане.

По православным традициям на Сретение нельзя ругаются и ссориться, считается, что брань в этот день сулит всякие неприятности.

Ян ван Скорел. Сретение Господне. 1524-26 гг.

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

1 апреля 2018 20:02 4 апреля 2018 19:42 СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА: САМОЕ ГЛАВНОЕСтрастна́я седми́ца – последняя седмица перед Пасхой. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: Его страданий, крестной смерти и погребения (в церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание»). Все дни Страстной седмицы называются великими. Эта неделя особо чтится Церковью. “Все дни – говорится в Синаксаре – превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятницы Святая и Великая седмица (страстная), и больше самой Великой седмицы сия Великая и Святая суббота. Называется эта седмица великою не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…”. Вспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и благоговения следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам Господа на протяжении всего Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных за людские грехи страданий на кресте, и далее – до светлого торжества Христова Воскресения. Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способными духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы готовимся. Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготовлению к страстям Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос перед страданиями все дни проводил в храме, уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением. Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской истории воплощения Богочеловека и Его служения роду человеческому, Святая Церковь в первые три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие. В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима). В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров, по заамвонной молитве, в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. В четверг Страстной седмицы в богослужении воспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды. В воспоминание событий этого дня после заамвонной молитвы на Литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении совершается умилительный обряд умовения ног, который воскрешает в нашей памяти безмерное снисхождение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей. В этот день Господь установил Таинство Причащения, поэтому все православные христиане стремятся причаститься Святых Христовых Таин на Божественной Литургии. Тропарь дня “Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша: бежи несытыя души Учителю таковая дерзнувший. Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе” День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы поставляет нас у подножия Креста Христова и пред нашим благоговейным и трепетным взором изображает спасительные страдания Господа. На утрене Великого пятка (она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых Страстей. Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы.

Вечерня совершается в третьем часу дня (14.00), в час смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с креста тела Христова и погребения Его. При пении тропаря: “Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи.(Перевод: «Благообразный Иосиф, сняв с креста пречистое Твое Тело, обвил плащаницей и благоуханиями умастив, положил в новом гробе»)” священнослужители поднимают Плащаницу (т.е. изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом. Плащаница полагается на особо приготовленном столе (гробнице). Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницею и лобызают язвы изображенного на ней Господа: прободенные ребра, руки и ноги Его. Вечером бывает вторая служба с крестным ходом. Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе. Это день строгого поста, когда ничего нельзя есть, по крайней мере, до выноса Плащаницы. Это день самого строгого поста в году. В Великую субботу (служба начинается вечером в Великую Пятницу) Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого, начинающаяся вечерней. После малого входа с Евангелием (около Плащаницы) читаются пред Плащаницей 15 паримий, в которых собраны главные пророчества и прообразы, относящиеся к Иисусу Христу, как искупившему нас от греха и смерти Своей Крестной смертью и Своим Воскресением. После 6-й паримии (о чудесном переходе евреев чрез Чермное море) поется: «Славно бо прославися». Чтение паримий заключается песнью трех отроков: «Господа пойте и превозносите во вся веки». Вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся» и читается Апостол о таинственной силе Крещения. Эти пение и чтение служат воспоминанием обычая древней Церкви крестить в Великую субботу оглашенных. По чтении Апостола поются, вместо «Аллилуиа», семь стихов, избранных из псалмов, содержащих пророчества о Воскресении Господа: «Воскресни, Боже, суди земли». Во время пения этих стихов священнослужители переоблачаются в светлые одежды. Вместо Херувимской песни поется песнь «Да молчит всякая плоть человеча». В двенадцатом часу ночи, совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими Вратами и кладут ее на престол, где она и остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по воскресении Его из мертвых. После этого верующие благоговейно ожидают наступления полуночи, в которую начинается светлая пасхальная радость величайшего Праздника Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пасхальная радость есть святая радость, которой нет и не может быть равной на всей земле. Это нескончаемая вечная радость вечной жизни и блаженства. Она и есть именно та радость, о которой сказал Сам Господь: “Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас” (Иоан. 16:22). События Страстной Седмицы: – Великая Среда – согласие Иуды предать Христа; – Великий Четверток – Тайная Вечеря, омовение ног, причащение апостолов, моление о Чаше в Гефсиманском саду; – Великий Пяток – взятие под стражу, суд, крестные страдания, распятие, смерть и погребение Иисуса. Из Синаксаря: "Все дни превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой Четыредесятницы Святая и Великая седмица (Страстная), и больше самой Великой седмицы сия Великая и Святая Суббота. Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…" ***** Наступает Страстная седмица. Что самое главное для христианина в эти дни? Как провести их, чтобы достойно встретить Светлое Христово Воскресение? С этими вопросами мы обращаемся к нашим пастырям. Протоиерей Георгий Тарабан, секретарь Сумской епархии Украинской Православной Церкви: – В дни завершения собственно Великого Поста и в преддверии особых дней Страстной седмицы важно решить: что я должен усвоить из того, что предлагает для моего восприятия и спасения Церковь Христова? Современному православному христианину важно подготовить себя к личному переживанию всего того, чему будут посвящены каждый из дней предстоящей недели. За каждодневной суетой нужно не утратить способности в Великий Понедельник вспомнить об участи бесплодной смоковницы, повергнутой в огонь, спросив себя о плодах своей духовной жизни. В Великий Вторник вслушаемся в притчи, через которые Спаситель обличал книжников и фарисеев, чтобы найти для себя правильный путь духовной жизни. В Великую Среду вместе с женой, омывшей слезами и драгоценным миром ноги Спасителя, обретем решимость сокрушения сердца и отвергнем слова Иуды, который через мнимую заботу о нищих явил свое сребролюбие. Будем с особым благоговением готовиться к дню Тайной Вечери – Великому Чистому Четвергу, помня, что участвуем в той самой Тайной Вечере в Сионской горнице. Умилительный Чин омовения ног, когда архиерей, уподобляясь Спасителю, омывает ноги священникам, пусть станет нам назиданием Христовой любви и кротости. Вечером же, возжегши свечи, вслушаемся в слова Страстных чтений евангельских, в которых описана вся трагедия распятия Сына Божия. Возвращаясь домой со своей страстной свечкой, вспомним, что христиане призваны быть светом миру, рассеивающим темноту ночи. В Великую Пятницу преклоним колени перед святой Плащаницей, вознесем свои молитвы во время Плача Богородицы, рыдающей у гроба Своего Божественного Сына. Богослужения Великой Субботы пусть станут для нас молчаливым ожиданием Воскресения сошедшего во ад Спасителя. Еще раз скажу: очень важно выяснить для себя, где же я в этом сюжете событий, переживаемых в течение недели? Насколько решительно я готов отвергнуться неправды и греха и стать сопричастным торжеству Воскресшего Спасителя? Когда каждый из нас осознанно переживет эти великие и трагические дни – тогда появится настоящий повод для духовной радости: ведь Христос действительно воскрес! Пережив схватку с собственными греховными навыками и устремлениями, вкусим же радость освобождения от греха и сопричастности великому и славному Воскресению Христову! *** Протоиерей Андрей Лобашинский, благочинный Малоярославецкого округа Калужской епархии: – Заканчивается Великий Пост и Святая Церковь обращается к нам, воспевая: «Душеполезную совершив четыредесятницу и святую седмицу страсти Твоея просим видети, Человеколюбче» – и этот призыв есть для нас итог и напоминание о том, что наш личный постный подвиг являлся, в первую очередь, приготовлением нашей души и сердца для таинственного погружения в события Страстной седмицы, когда ради нас и нашего ради спасения совершается великая тайна Искупления человеческого рода от власти смерти и страшного рабства диаволу. Сегодня на наших глазах духовное поле христианства стремительно сужается и нам все осязательно ближе и понятней становится тот ужас и та тоска учеников Господа, ощутивших, совсем нежданно-негаданно, свое беззащитное одиночество посреди власти тьмы и греха, воцарившихся в мире после крестной смерти Спасителя. То, что произошло 2000 лет назад в Иерусалиме – это не история, это всегдашнее сегодня. Церковь же обладает силой делать это видимым и явным. И потому сопребывание с Апостолами и в Сионской горнице, и в Гефсимании, и во дворе Каиафы, и на Голгофе – не простое участие в богослужениях Страстной седмицы – это наш «пропуск» в Пасху. Для каждого христианина это со-переживание – вчера спогребохся Тебе, Христе, является удостоверением участия в другом событии –совостаю днесь воскресшу Тебе – условием вхождения в радость Воскресения Христова. В Страстные дни – вся наша жизнь, ее смысл и наше сердце – должна быть здесь, у ног Спасителя, рядом с блудницей, рядом с учениками, только бы подальше от Иуды и его соблазнительного ковчежца. И потому позаботимся не дать себя увлечь безвозвратно в эти святые дни и ночи неизбежной предпасхальной суетой, приготовлением явств, уборкой дома – вещами насколько необходимыми, настолько и душевно расхищающими. Оградим наш дом от пустословия, от символа мира сего – телевидения, задернем шторы, откроем очи нашей души, омоем их слезами «яже к Тебе любви». Старое поколение церковных людей, с особой ревностью ценивших все бытовые подробности празднования пасхальных дней, неизменно рассчитывали свое время таким образом, чтобы уложить все главные домашние хлопоты в первые дни Страстной седмицы. И завершив неизбежные земные заботы, начиная с вечера Великой среды приступали к самому главному – безмолвному и скорбному предстоянию Кресту Господню – да и что иное может делать христианин видя распинаемого Бога – ничто земное в себе помышляя… И хотя это предстояние исключительно мучительно для любящего сердца, но эта мука любви, веры и надежды, без которой нет христианской жизни… И если не хватит нам любви и святой боли в эти дни – согреемся теплой молитвой и покаянным чтением Слова Божия, чтобы холод нашего сердца не превозмог огня и света Вечной Христовой Пасхи. *** Игумен Петр (Еремеев), ректор Российского православного университета: – Страстная и Светлая седмицы, объединяемые Пасхой Христовой, обладают неповторимым духовным потенциалом, который будучи использован хоть в малой мере способен изменить любого человека. Богослужения, традиции духовной жизни в эти особые дни церковного календаря приобщают христианина к самому главном в его жизни – тайне Спасения и Вечной жизни. Страстная и Светлая Седмицы неотделимы одна от другой. С первого дня и до последнего мы видим и сопереживаем со Христом и Его учениками Его спасительную жертву, мы радуемся Его Воскресению и освобождению от адского тлена рода человеческого. Эти 14 дней со всей очевидностью показывают всем нам смысл нашей жизни, смысл мироздания, ясно показывают путь, которым мы можем войти в Царствие Небесное. Непродолжительный период времени, но достаточный для получения опыта такой силы, чтобы потом год питаться его духовными плодами. Тех, кто не постился, и вот теперь, на последней неделе, решил подготовиться к празднику Пасхи, мы с радостью приветствуем. Господь приготовил богатую трапезу и ждет каждого с любовью. Если человек не постился, или постился худо, это не препятствует ему подготовиться к празднику Воскресения Христова в течение Страстной Седмицы и причастится в светлый день Пасхи. Случается, что некоторые из тех, кто не постился в Великий пост или постился, по их мнению, недостаточно усердно, думают, что если отказаться от пищи, посидеть на воде и хлебе в Страстную Седмицу – то значит весь пост «зачтется». Едва ли это правильно. Нельзя подходить в посту как к экзамену или зачету, когда у многих получается в последнюю ночь все выучить и сдать, получив хорошую оценку. В духовной жизни действуют иные правила и законы, здесь нет необходимости «нагонять» кого-то. Откройте свое сердце Господу и присоединяйтесь к постящимся христианам. Как на протяжении всего Великого поста, так и в Страстную седмицу пост должен совершаться с рассудительностью и своей мерой для каждого. Если у кого-то не получилось в полной мере совершить с Церковью подготовку к Пасхе, то и тогда не отказывайтесь от нашей общей радости о Воскресении Господа. Христос ждет и примет в свои объятья каждого, кто нуждается в Нем.  Николай Ге. Тайная вечеря ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

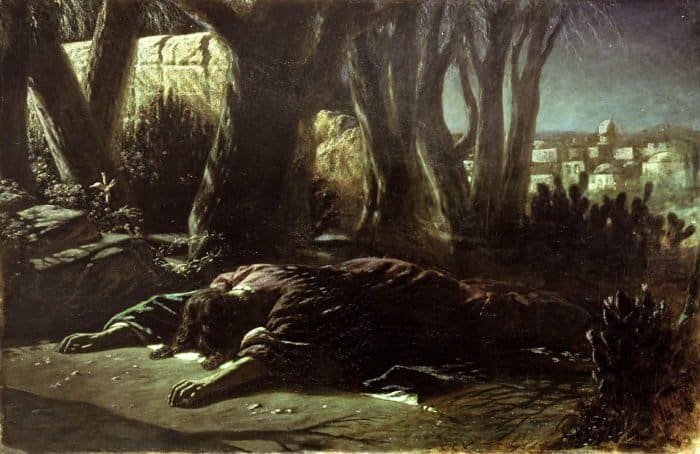

4 апреля 2018 19:46  Василий Перов. Христос в Гефсиманском саду После Тайной Вечери Христос пошел с апостолами в Гефсиманский сад. Он ушел помолиться, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна. Среди древних олив, «пав на лицо свое», Спаситель молился Своему Отцу, дабы его миновала «чаша сия» — мучительная смерть за грехи человечества. Последние часы на воле Христос хотел провести со своими ближайшими учениками. Но, возвратившись к ним, обнаружил их спящими. Тогда Он обратился к Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна (Мк 14:37–38). И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня (Мк 14:39–42).  Предательство Иуды. Антонис ван Дейк Навстречу им уже шла толпа вооруженных людей, а среди них Иуда Искариот, покинувший Тайную Вечерю в тот момент, когда Христос раскрыл его коварный замысел. Иуда предал Спасителя в руки воинов, и те повели его на суд, глумясь над Ним и нанося Ему удары. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

4 апреля 2018 19:51 «Тайная вечеря» Николая Ге

Последняя трапеза Христа с учениками подробно описана в Евангелиях и полна драматичных сцен. Одну из них изобразил Николай Ге на картине «Тайная вечеря», хранящейся в Русском музее: Христос раскрывает своим ближайшим ученикам, что один из них предаст Его на смерть.  1 Христос, «возмутившись духом», сказал: Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня (Ин 13:21). В этот момент Он вместе с апостолами не сидит за пасхальным столом, а возлежит — по обычаю, широко распространенному в Древнем Риме и на Востоке. 2 Апостол Иоанн после слов Спасителя о предателе спрашивает у Него, кто же это? На что Христос отвечает: Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам (Ин 13:26). 3 Апостол Андрей. 4 Апостол Иаков. 5 Пасхальный стол. По Закону каждому иудею на Пасху предписывалось принести жертву в Иерусалимском храме, поэтому в город стекались верующие со всего света. Там же они проводили праздничную трапезу, которая называется седер. Обычно ее принято устраивать в первый пасхальный вечер (в год смерти Христа он выпадал на пятницу), но мест для всех паломников не хватало, поэтому седеры проводили в течение всей недели до Пасхи. Христос с учениками устроили трапезу в Сионской горнице за день до наступления праздника. Согласно иудейскому Закону на праздничном столе должны быть вино и пресный хлеб (они изображены на картине), а также соленая вода, куриные яйца и горькие травы — символы страдания еврейского народа в египетском плену и его спасения Моисеем. 6 Ученики Христа, которые, услышав слова о предателе, озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит (Ин 13:22). 7 Апостол Петр, который подал Иоанну знак, чтобы тот спросил Учителя о предателе. 8 Иуда Искариот, накидывающий на себя верхнюю одежду, чтобы уйти. Художник намеренно изобразил его спиной ко Христу и апостолам, подчеркивая — он отвернулся, предал их. Евангелисты повествуют, что в Иуду вселился сатана. Однако относительно того, когда это произошло, их свидетельства разнятся. Лука утверждает: это случилось еще до Тайной Вечери, когда Иуда предложил первосвященникам предать Учителя. Иоанн же свидетельствует, что это произошло в тот момент, когда, обмакнув кусок хлеба в блюдо (по всей видимости, речь идет о подсоленной воде — неотъемлемой части трапезы на иудейскую Пасху), Христос подал его Иуде. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее (Ин 13:27). Иуда приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь (Ин 13:30). 9 Сосуд с водой. В комнату, где совершалась трапеза, принято было входить без обуви. У входа гостям омывали ноги — это делали только рабы. Но Христос решил показать апостолам пример смирения. Он снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан (Ин 13:4–5). 10 Блюдо и полотенца, которые использовал Христос, чтобы умыть ноги своим ученикам. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его (Ин 13:12–16). В Русской Православной Церкви после литургии в Страстной четверг на архиерейских службах и в некоторых монастырях принято совершать чин омовения ног: в образе Христа выступает правящий епископ, а учеников — 12 священников. В XX веке этот чин не совершался, однако в 2009 году Патриарх Кирилл возродил его и с тех пор ежегодно совершает в Храме Христа Спасителя. «Христос в Гефсиманском саду» Василия Ивановича Перова Момент усиленной молитвы Спасителя в одиночестве, когда ученики заснули поодаль, запечатлен на полотне Василия Перова «Христос в Гефсиманском саду», хранящейся в Третьяковской галерее. Мнение о картине в художественной среде было неоднозначное, одно только решение Перова не изображать лицо Христа сочли неслыханной дерзостью — до него даже светские художники придерживались канона иконографии. Но автор показывает Спасителя именно как человека: здесь нет традиционного для этого сюжета изображения чаши или ангела. Живописец подчеркивает, насколько одиноким чувствует себя Христос — кроме Него на полотне никого нет.  1 Христос, который пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты (Мф 26:39). Евангелист Лука добавляет подробности: Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк 22:43–44). 2 Нимб в виде тернового венца — символ предстоящих страданий. 3 Цветок в форме креста. 4 Древние оливковые деревья в Гефсиманском саду. По преданию, Христос любил здесь бывать со своими учениками. Сад сохранился до сих пор, некоторым оливам в нем более тысячи лет. 5 Ночной Иерусалим. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

4 апреля 2018 20:34 4 апреля 2018 20:35 Великая пятница

Страстная седмица день за днем Страстная неделя — шесть самых важных дней в году в жизни христианина. Каждый день — особая службы и особый смысл. О богослужениях и темах, которые Церковь предлагает нам для осмысления и поклонения, в цикле «Страстная седмица: день за днем». Великая Пятница Богослужение Великой Пятницы: Утром: Царские Часы, Изобразительные Днем: Вечерня и Малое Повечерие. Вынос Плащаницы Вечером: Утреня. Чин погребения Богословие Великой Пятницы: Это день Страданий и Смерти Господа нашего Иисуса Христа. Утром читаются Царские Часы. Они названы так потому, что на каждом Часе положено свое Апостольское и Евангельское чтения. Мы вновь и вновь молитвенно переживаем все перипетии Суда над Иисусом. Как сказал один человек, «если внимательно прочитать процесс Суда над Иисусом Христом, то можно разувериться в людях». Почему эти люди, недавно махавшие пальмовыми ветками и постилавшие под ноги ослику, на котором ехал Иисус одежды… теперь требуют Его смерти? Почему Понтий Пилат, этот циничный римский чиновник все же пошел на поводу иудейских старейшин и согласился казнить Иисуса? Почему над Тем, Кто сделал столько добра, творил чудеса, исцелял, ободрял, пробудил надежду на прощение от Бога… зубоскалили и хохотали, каждый норовил ущипнуть, ударить, оскорбить?.. Много вопросов, но мало ответов, очевидно одно: На всю Божественную любовь, человек ответил хамской злобной неблагодарностью… Подумать над всеми этими вопросами мы можем придя утром в храм, на службу Царских Часов. Днем совершается вынос плащаницы. Христос умер около 3 часа дня. Потряслась земля, сокрыло лик свой солнце… лишь люди как ни в чем ни бывало пошли по своим домам к праздничной трапезе Песаха. Мы собираемся в храмах днем для того, чтобы оплакать Почившего и воздать Ему последнее целование. Вечерня начинается как обычно. Однако песнопения и тексты, которые мы слышим, кажется, обжигают. По-моему, нет в православном богослужении более пронзительных текстов, чем тексты этих дней. Вспоминаю, что когда я посмотрел нашумевший фильм «Страсти Христовы» я поймал себя на мысли: интенсивность переживаний, которые я испытываю на православном богослужении Страстной Пятницы во много раз сильнее, чем я пережил во время фильма. Вся мощь Голливуда, визуального страшного ряда, музыки, спецэффектов… оказывается слабее слов, написанных византийскими подвижниками, оплакивавшими Распятого Спасителя. Я не буду переводить эти тексты на русский язык, вчитайтесь в церковнославянские слова и обороты речи… Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на Кресте висима, Христе: солнце омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый Господи, слава Тебе. Людие злочестивии и беззаконнии, вскую поучаются тщетным? Вскую Живота всех на смерть осудиша? Велие чудо, яко Создатель мира в руки беззаконных предается, и на древо возвышается Человеколюбец, да яже во аде узники свободит, зовущия: Долготерпеливе Господи, слава Тебе. Днесь, зрящи Тя, Непорочная Дева, на Кресте Слове возвышаема, рыдающи матернею утробою, уязвляшеся сердцем горце, и стенящи болезненно из глубины души, лице со власы терзающи. Темже и перси биющи, взываше жалостно: увы Мне, Божественное Чадо! Увы Мне, Свете мира! Что зашел еси от очию Моею, Агнче Божий? Темже воинства безплотных, трепетом содержими бяху, глаголюще: Непостижиме Господи, слава Тебе. А когда во время Входа на Вечерне диакон провозглашает прокимен Разделиша ризы Моя себе?.. Что еще может сравниться с этим осознанием, что у Христа отняли последнее, что у Него было?.. У Него, возвращающего умерших детей родителям, кормившего многотысячные толпы, превращавшего воду в вино… у Него, всего Себя расточающего и расточившего отняли последнюю рубашку и ту поделили меж собою. Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий. Стих: Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси? В конце Вечерни плащаницу (вышитую икону на которой изображен почивший Христос) поднимают с престола и выносят на середину храма. Перед плащаницей – как бы Самим Христом все падают ниц. Потом совершается Малое Повечерие, на котором священнослужители читают трогательный канон, называемый в народе: «Плачь Богородицы». Сочиненный св. Симеоном Метафрастом в 10 веке этот канон состоит из тропарей, которые передают плачь и скорбь Богоматери, стоящей у Креста, на котором висит Ее Сын. Прочитаем несколько из тропарей этого канона. Можно было бы дать и русский перевод, но я решил оставить церковнославянский. Разве сердце матери не поймет горя другой матери, хоть бы ее печаль выражалась не привычным русский языком? Вижу Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на Кресте висяща, и уязвляюся горце сердцем, рече Чистая, но даждь слово, Благий, Рабе Твоей. Ныне Моего чаяния, радости и веселия, Сына Моего и Господа лишена бых: увы Мне, болезную сердцем, Чистая, плачущи, глаголаше. О страшном Твоем рождестве и странном, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых Аз, но увы Мне, ныне Тя видящи на древе, распалаюся утробою. Хощу утробу Мою на руку, имаже яко Младенца держах, с древа прияти, вещаше Чистая, но никтоже, увы Мне, Сего даде. Се Свет Мой сладкий, Надежда и Живот Мой Благий, Бог Мой угасе на Кресте, распалаюся утробою, Дева стенящи глаголаше. Едину Надежду и Живот, Владыко Сыне Мой и Боже, во очию свет Раба Твоя имех, ныне же лишена бых Тебе, сладкое Мое Чадо и любимое. Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго мертвыя, и содержаща вся, уязвляюся люте утробою. Хотела бых с Тобою умрети, Пречистая глаголаше, не терплю бо без дыхания мертва Тя видети. Вечером совершается Утреня с чином Погребения Плащаницы. Христос и Вор на Голгофе. Тициан. 1566 (фрагмент)  Пархоменко Константин, священник ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

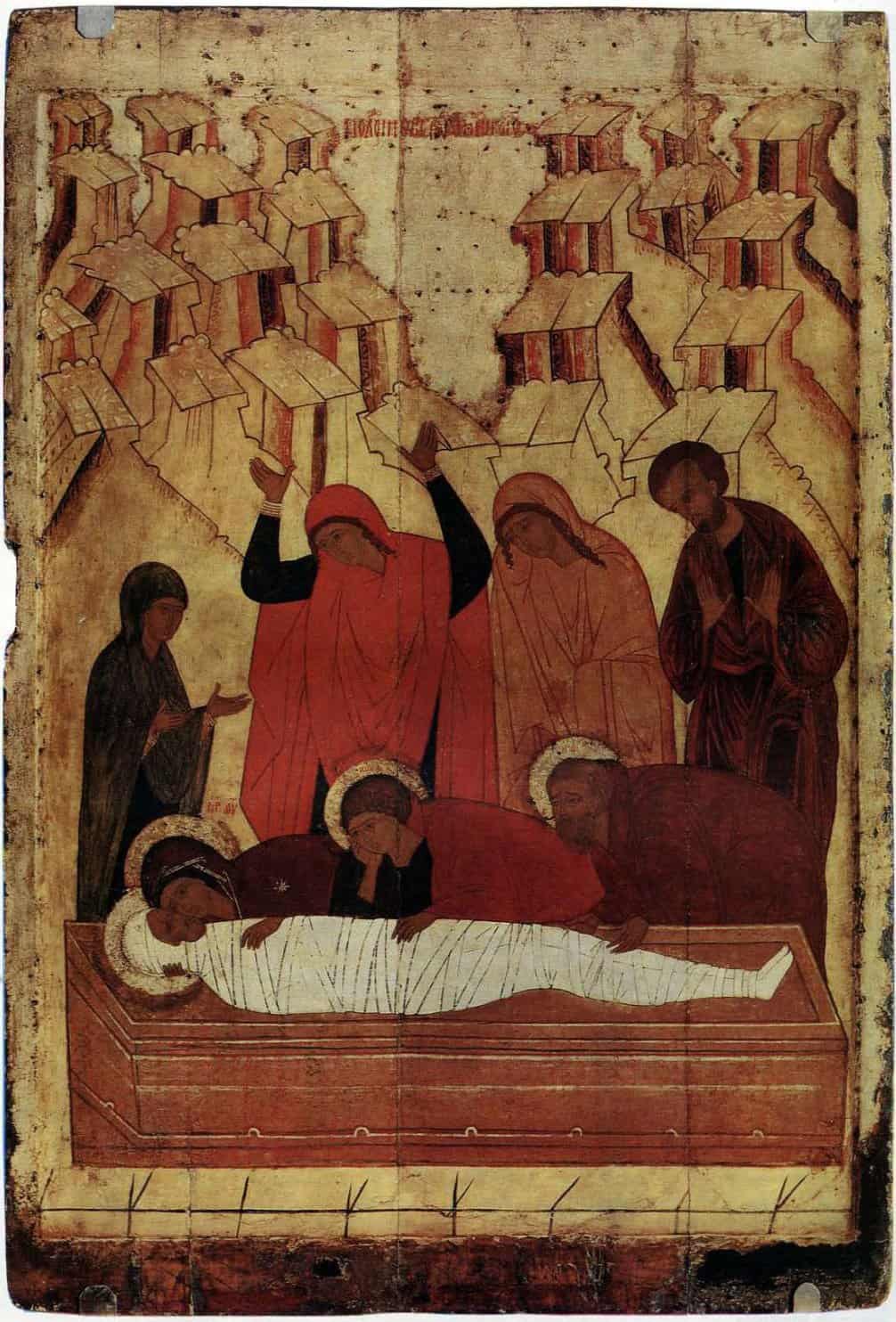

4 апреля 2018 20:40 Вынос плащаницы

Богослужения Великой Пятницы Что такое вынос Плащаницы

Термин «плащаница» появился в русских богослужебных книгах в конце XVI века. Плащаница — это икона, изображающая Спасителя, лежащего во гробе. Обычно это большой плат (кусок ткани), на котором написан или вышит образ положенного во гроб Спасителя. Вынос Плащаницы и Чин погребения — это два важнейших богослужения, которые совершаются в Великую пятницу Страстной седмицы. Великая пятница — самый скорбный день в церковном календаре для христиан всего мира. В этот день мы вспоминаем Крестные страдания и смерть Иисуса Христа. Вынос Плащаницы — совершается днем в пятницу на вечерне Великой субботы, в третий час дня Страстной пятницы — в час смерти Иисуса Христа на кресте (т.е. обычно служба начинается в 14.00 ч) . Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма — во «гробе» — возвышении, украшенном цветами и умащенном благовониями в знак скорби о смерти Христа. На середину Плащаницы кладут Евангелие. Богослужебные особенности Чина погребения Утреня Великой Субботы с Чином погребения обычно служится в пятницу вечером. Плащанице в этом богослужении отводится роль, которую в других случаях имеет икона праздника. Утреня начинается, как надгробная служба. Поют погребальные тропари, совершают каждение. После пения 118-ого псалма и прославления Святой Троицы храм освещают, затем провозглашается весть о женах-мироносицах, пришедших ко гробу. Это первая, пока негромкая, потому что Спаситель еще во гробе, — благая весть о Воскресении Христовом. Во время богослужения верующие совершают крестный ход — обносят Плащаницу вокруг храма и поют «Святый Боже». Крестный ход сопровождается погребальным звоном колоколов. По окончании чина погребения Плащаницу подносят к царским вратам, а потом возвращают на место посреди храма, чтобы ей могли поклониться все священнослужители и прихожане. Там она находится до позднего вечера Великой сТолько перед пасхальной утреней, во время полунощницы, Плащаницу уносят в алтарь и кладут на престол, где она остается до отдания Пасхи. Плащаница — плат, на котором изображен Спаситель, лежащий во гробе. У этой иконы (Плащаница считается именно иконой) есть традиционная иконография. В центральной части композиции Плащаницы изображают икону «Положение во Гроб». Полностью или только тело погребенного Христа. Икона «Положение во Гроб» описывает евангельскую сцену погребения распятого Иисуса Христа. Тело сняли с креста и обвили плащаницей, то есть погребальными пеленами, пропитанными благовониями. Затем Спасителя положили во гроб, высеченный в скале, и привалили ко входу в пещеру большой камень.   Плащаницу выполняют в разных техниках. Чаще всего за основу берется полотно бархата. Например, Плащаницы XV—XVII вв. делались в технике лицевого шитья. В XVIII—XIX вв. мастера сочетали золотное шитье или рельефную аппликацию из тканей с живописью. В технике живописи выполняли лик и тело Христа. Бывали и полностью живописные Плащаницы. Сейчас нередко в храмах можно увидеть Плащаницы, сделанные типографским способом. Это издержки массового производства — ручная работа стоит дорого. По периметру Плащаницы обычно вышивается или пишется текст тропаря Великой субботы: «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею чистою обвив и вонями (вариант: благоуханьми) во гробе нове покрыв, положи». Традиции выноса Плащаницы В некоторых храмах после крестного хода несущие Плащаницу священнослужители останавливаются у входа в храм и высоко поднимают Плащаницу. И следующие за ними верующие друг за другом проходят в храм под Плащаницей. На середину плащаницы, вместе с Евангелием, обычно кладут маленький литургический покровец. Иногда покровцом закрывают изображенный на Плащанице лик Христа — в подражание чину священнического погребения, предписывающему закрывать лицо лежащего в гробу священнослужителя воздухом (воздух — большой четырехугольный покров, который символически изображает плащаницу, которой было обвито тело Христа).  Фото: Saint-Petersburg Theological Academy Киктенко Елизавета ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

10 апреля 2018 7:29 Светлая неделя

Светлая неделя (Пасхальная неделя) — праздничная неделя, длившаяся от Пасхи до Красной горки. Считалась началом весеннего возрождения, обновления жизни.

В 2018 г. Сплошная Светлая Пасхальная седмица с 9 по 14 апреля. Другие названия недели: Пасхальная, Христовочка (костр.), Проводная (белор.), Гремяцкая неделя (чернигов.), Красная неделя, Червоные святки, Святая неделя, Светлая, Великоденская, Великая, Радостная, Славная, Гревицкая неделя, «Велицидни» (полес.), «Великоночные святки» (польск.), Светлая седмица (церк.). Обрядность недели В Пасхальную Седмицу в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. После каждой Божественной литургии совершается праздничный крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. На Крестном ходе молящиеся идут с зажженными свечами. Царские врата в иконостасе (отделяющие алтарь от основного пространства храма) остаются в продолжении Светлой Пасхальной Седмицы открытыми в знак того, что в эти дни перед верующими как бы открывается невидимый, духовный, Небесный мир. Открытые Царские Врата — образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. Во всю Светлую седмицу они не закрываются даже во время причащения священнослужителей — они закроются только в Светлую Субботу перед 9-м часом. В продолжение всей Седмицы полагается вседневный звон во все колокола. По традиции всякий мирянин может по благословению настоятеля подняться на колокольню и ударить в колокола. На Светлой седмице отменяются однодневные посты (в среду и пятницу). Начиная со дня Святой Пасхи верующие приветствуют друг друга словами пасхальной радости: «Христос воскресе! — Воистину воскресе!» — До праздника Святой Троицы (на пятидесятый день после Пасхи) не совершаются земные поклоны. — На Светлой седмице нет венчаний и заупокойных молитв. — Отпевания усопших совершаются, но и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи. Всю Светлую седмицу около открытых Царских врат стоит особый хлеб, называемый артос. Обычай этот установлен с апостольских времен. Известно, что после Своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам. При этом Он или Сам вкушал пищу, или благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных посещений, а позднее — в память их святые апостолы оставляли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом часть хлеба, как если бы Сам Господь незримо присутствовал здесь. В продолжение этой традиции отцы Церкви установили в праздник Воскресения Господня класть в храме хлеб. В Светлую неделю, которая считалась началом весеннего возрождения, обновления жизни, проводилось много обрядовых действий, связанных с заключением браков. Их инициаторами и главными участниками были холостая молодёжь и молодожёны. Со Светлой недели начинались весенне-летние гулянья парней и девушек. Светлая неделя была также временем, когда в русских деревнях проходили смотры невест. Это происходило по-разному в разных деревнях. Например, в Печорском уезде Архангельской губернии девушки, надев самый красивый наряд, выходили на сельскую улицу для игры в бачу. Бача представляла собой длинную, украшенную росписью палку, которой надо было сбить установленную на земле деревянную фигурку. Игра собирала большое количество людей, желавших посмотреть на девушек. В Орловской губернии девушки, надев первый раз женскую одежду — понёву, отправлялись на луг жарить яичницу и веселиться без участия парней. В Рязанской губернии девушки, вступившие в брачный возраст, приглашались на площадь перед церковью. Там они стояли некоторое время всем напоказ, а затем катались по селу на лошадях. При этом их «предлагали» в невесты каждому встретившемуся мужчине. В Пасхальную неделю девушки coвершали различные магические действия, направленные на приближение сватовства и замужества. Так, мечтая поскорее выйти замуж, девушка должна была в Великдень первой попасть на колокольню и первой ударить в колокол. Во время Светлой недели во многих областях устраивались смотры молодоженов, проводились обряды, закреплявшие их новый социальный статус. Во Владимирской губернии, например, молодожены подходили к собравшимся у их дома замужним женщинам и давали им в качестве «вступительного» пирог и яйца. В Костромской губернии замужние женщины, собравшись группой, приходили к дому молодоженов и требовали, чтобы новобрачная их впустила. Та открывала им дверь и говорила: «Соседушки, голубушки, меня любите и жалуйте, к себе примите в подруженьки». После этого все входили в дом и угощались праздничной едой. Вся Светлая неделя посвящалась развлечениям: ездили друг к другу в гости, угощались хорошей скоромной едой. Однако излишеств в еде и питье, великого общедеревенского разгула с драками, характерного для престольных праздников, в эти светлые, как их называли люди, дни не было. Праздничная трапеза проходила весело, радостно, но одновременно чинно и достойно. В Светлую неделю на деревенских улицах собиралось много народа: гуляли, демонстрируя себя, своих детей, свои наряды, разглядывая других гулявших, пели песни. Светлый понедельник В Библии повествуется, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам, разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин. «...Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам». Согласно Священному писанию, в первый день после воскресения Иисус явился своим ученикам и в течение 40 дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознёсся небо. Вечерню в первый день Пасхи настоятель совершает, облачившись во все священные одежды. После вечернего входа с Евангелием, читается Евангелие о явлении Воскресшего Иисуса Христа апостолам вечером в первый день Своего Воскресения из мертвых (Иоан. 20:19-25). Евангелие читает настоятель, обратившись лицом к народу. В понедельник после Великодня крестники ходили в гости к крёстным родителям, внуки — к бабушкам, неся им гостинцы — пироги и крашенки. Такой же гостинец («волочебный») им давали и с собой. Селяне ходили друг к другу, христосовались и обменивались крашенками или писанками. На Украине компании парней по обычаю ходили от дома к дому и поздравляли с праздником, за что получали яйца, праздничный хлеб, деньги. Все деньги шли в казну молодежных групп и расходовались, как правило, на проведение осенью и зимой молодёжных праздников с приглашением девчат. На Гуцульщине девка в этот день дарит своему парню крашенку или писанку (пасхальное яйцо). Не даёт сама, а прячет за пазуху, а парень отнимает у неё, слегка поборовшись. Достав яйцо, ведёт девку к воде, обливает водой «на красу и здоровье», бывает, что и искупает полностью. Вероятно от этого обычая, известного и в других регионах Украины, а также Польши, понедельник назывался «поливаный». В Чехии рано утром в пасхальный понедельник (чеш. Červené pondělí  парни выходят с «помлазкой» — пасхальной плёткой. Ищут девчат, которые прячутся или делают вид, что хотят спрятаться. Парни стегают девчат берёзовой метёлкой, можжевельником или плёткой из молодых прутьев вербы, украшенной лентами (говорят, что это омолаживает и оздоравливает). Девушки откупаются крашенками, писанками, угощением. Сербы Побусный или Водяной понедельник (серб. Побусани понедаљак, Водени понедељак) посвящают поминовению предков и наведению порядка на могилах. В этот день относят на могилы и раздают нищим крашеные яйца. Вторник - «Купалища» Во вторник Светлой Седмицы совершается особое празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. Со вторником в народе связано имя «купалища». В старину существовал обычай обливать в этот день холодной водой тех, кто проспал заутреню. Густинская летопись рассказывала об этом обычае — как о пережитке древнего язычества, связывая его с обоготворением Матери — Сырой Земли. В некоторых местах со вторника, а чаще со среды девушки начинали водить хороводы, поэтому среда называлась «хороводница». Хороводы продолжались с этого дня по вечерам до Троицы. На Украине на третий день «Великодних святок» селяне собирались в корчме «на музыку», чтобы проводить святки. Эти три дня Великоденских праздников были счастливым временем «гостеваний», молодёжных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы ряста, а найдя — топтали их приговаривая: «Чтобы и на тот год дождаться рясту топтать». Градовая среда, Ледовый день (белорус.), Хороводница Четвёртый день Великодня в Белоруссии назывался «градовой средой» «ледовым днём». В этот день в церкви ставили свечки от градобития. Со Светлой середы начинаются по некоторым местам весенние хороводы, продолжающиеся до Троицына дня — каждый вечер. В юго-восточной Болгарии в этот день совершался обряд Мара Лишанка, с целью вызвать дождь и защитить поля от града. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

10 апреля 2018 7:30 Навский четверг (белорус.)

Первый четверг после Пасхи. В Белоруссии в некоторых местах, и особенно у католиков, бывает на кладбище поминовение умерших. На могилах кладут красные яйца, которые на другой день собирают нищие в свою пользу. «Нуськи великдзень — пьятого дня на великодном тыжни», «Навский великдень побуждають покойника» (полесье). В Полесье на Пасху «идуть на кладбище первого дня и в четверг. На кладбище порядок наводят, а дома уже ничего не делают. Идут сначала в церковь, а потом уже идут на кладбище. Хлеб, крашеные яйца, пасху, вино несут. Женщины повязывают передники, мужчины — рушники, и каждый — ленту».

В четверг девушки кликали Весну, исполняя на пригорках специальные песни с призывом весны.

В Павловском районе Воронежской области был обычай «водить кобылу»: «На четвёртый день пасхальной недели „водили кобылу“. На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган „грыз“ ей ухо и она вставала». У умелых коневодцев (парней, изображавших кобылу) лошадь «умела» танцевать и вставать на дыбы, она лягала всех подряд, а особенно девок. Сходные ритуальные действия совершались в других районах области на Троицу, а в иных местах на зимние святки.

Празднование заканчивалось, но ещё стояли на столах куличи (паски), крашенки и звучало всюду «Христос воскрес!» Так дозволялось отмечать в течение 40 дней — до самого Вознесения.

Пятница — прощёный день

В пятницу Светлой Седмицы празднуется память - иконы Божией Матери "Живоносный Источник". По традиции, в этот день после Божественной литургии совершается освящение воды, а если позволяют местные обстоятельства — крестный ход на водоемы или водные источники. Водой, освящённой на этом молебне, верующие окропляют свои сады и огороды, призывая помощь Господа и Его Пречистой Матери на дарование урожая.

Празднуется память - Иконы Божией Матери "Почаевской".

В Белоруссии на прощёный день (белор. Прашчэнне) в Красную (белор. Чырвоную, Вялiкую, Велiкодную) пятницу деревенские девушки умывались на рассвете холодной водой, чтобы в течение всего года быть красивыми и здоровыми. Верили, что «калi гарох пасеяць у Вялiкую П’ятнiцу, та ён вельмi добрэ зародзiць». Тесть и тёща приглашали зятя и его родню на «молодое пиво».

На прощёный день в Тульской губернии тесть и тёща также «сзывают зятниных родных» на молодое пиво. В Костромской и Вологодской губерниях варили пиво в складчину. При сливании пива в лагуны сходились молодые и старые распивать остаток. Каждый из них, отведывая пиво, обязан был говорить: «Пиво не диво, и мёд не хвала, а всему голова, что любовь дорога».

Суббота — Хороводницы

Всю Светлую седмицу около открытых Царских врат стоит особый хлеб, называемый артос. Обычай этот установлен с апостольских времен. Известно, что после Своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам. При этом Он или Сам вкушал пищу, или благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных посещений, а позднее - в память их святые апостолы оставляли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом часть хлеба, как если бы Сам Господь незримо присутствовал здесь. В продолжение этой традиции отцы Церкви установили в праздник Воскресения Господня класть в храме хлеб.

В Субботу Светлой седмицы после Божественной литургии артос торжественно благословляется и читается особая молитва на раздробление артоса. После этого кусочки этого священного хлеба раздаются верующим. Потом эту святыню дают больным или тем, кто не может быть допущен к Святому Причащению. Молящиеся, получив после окончания Литургии часть артоса, сохраняют ее в течение всего года (обычно – разрезав на небольшие кусочки и вкушая их натощак, особенно во время болезни).

В субботу Светлой седмицы перед 9-м часом впервые после дня Пасхи Царские врата в храмах закрываются.

Субботу также в народе называли «хороводницей», так как она была разгаром молодёжного веселья. В этот же день в некоторых сибирских деревнях ходили «с колоколами прощаться», так как неумолкавший всю неделю пасхальный колокольный звон вечером этого дня смолкал.

В пасхальную субботу во Владимирской губ. существовал обычай «ублажать гордых»: в середине дня родственники молодой посещали дом новобрачных, при этом родственники молодого, если молодуха была «подходящая к дому», старались во всём им угождать и ублажать их желания. В Ярославской губ. молодые по обычаю должны были погостить этот день у родителей молодухи. После посещения их дома «окликальщиками» молодые выезжали в гости вместе с родителями и ближней родней молодого. В доме тестя для них готовили угощение, а само застолье называлось «вьюнинами». «Вьюнины» были важным переходным моментом в жизни молодожёнов, они символически завершали обрядность послесвадебного периода. До них молодой не покидал жены, а после — мог надолго уезжать из дома, уходить на отхожие промыслы. После празднования на молодую ложился полный груз хозяйственных обязанностей, от которых её частично освобождали в предшествующий период.

В этот день — самый разгар молодого веселья. В Черниговской губернии к этому дню приурочивается обычай изгнания или «провожания» русалок.

«Окликанье молодых» в субботу

В ряду весенне-летних увеселений выделяется сборище мужской молодёжи — «окликанье молодых», называвшееся также вьюнством, вьюнитством, вьюнишником, юнцом, юнинами, вьюнинами. Подробная картина его представлена в описании, относящемся к Гороховецкому уезду (Владимирская губерния). На пасхальной неделе, в субботу накануне Красной горки, до восхода солнца, в каждой деревне собирались партии парней — по 5, 10, 15 и более человек. Окликалыцики одевались в праздничные рубахи, плисовые шаровары, лучшие бекеши. Окликать полагалось молодых, поженившихся после предыдущей Пасхи. Начинали со своей деревни, а потом переходили в другие, не пропуская ни одной молодой четы. Под окнами молодых окликальщики пели. Во время пения плясали. Песню пели одну и ту же, непосредственно связанную по содержанию с данным обычаем. В ней описывался самый приход окликалыциков, подчеркивалось множество их: «сила — армия валит». После каждого двустишья, в качестве припева, дружный мужской хор (нередко очень многочисленный) «окликал» в предрассветной тишине: «Вьюнец молодой, вьюница молодая!» — обращение к молодожёнам. Песня рассказывала о вьюнцовском дворе, который стоит «на семи верстах», «на чугунных столбах, на медных цепях, на серебряных крючках», окруженный белокаменной оградой с железным тыном, «где на каждой на тычининке по маковке цветет», а «на каждой-то на маковке соловушко поёт», о молодой жене («новы сенечки смела, звончаты гусли нашла, под полою пронесла, свому мужу отдала»), о вьюнце-молодце, который тешит молодую жену игрой на гуслях. Он утешает её, плачущую, ещё и тем, что сегодня приедут её родственники: «Придёт батюшка и со матушкою, придёт дядюшка и со тётушкою, придёт милый брат со невестушкою, придёт милый зять со милой сестрой, придёт дедушка и со бабушкою».

Эта часть песни отражала реальный обычай: посещение родственниками молодой новобрачных в субботу на пасхальной неделе, в середине дня, после прихода окликалыциков. Местный житель подчеркнул в описании ярко выраженную здесь тенденцию «ублажать гордых», то есть родственников жены, после свадьбы. «Особенно если снова попадётся подходящая к дому, муж и свекор, чтобы удобнее приспособить её к себе — к своему семейству, делают для неё и для родных её все, что только может ей понравиться». Приём родных в субботу пасхальной недели стоит в ряду целой системы взаимных посещений и угощений породнившихся семейств в течение первого после свадьбы года.

Мотив утешения молодой предстоящим приездом её родственников сменялся в песне окликалыциков советом или скорее назиданием отвыкать от своей прежней семьи и привыкать к новой. Следовал подробный перечень дел, которыми можно угодить свекру, свекрови, деверям, золовкам и мужу. Здесь же звучала тема привыкания ко всей родне и шире «ко моей стороне». Эта часть была центральной, главной в хоре окликал и выражала основное содержание обычая — приобщение молодой к новой жизни. За нею следовал весёлый перечень того, чем следует оделять пришедших с окликанием (их самих в песне тоже называли вьюнцами-молодцами), и заканчивалось всё выражением уважения молодожёнам.

«Окликанные молодые» выносили окликальщикам угощенье. По данному описанию, это пироги, пряники, орехи, брага или водка. Зажиточные добавляли к угощенью деньги. Собранное во время окликанья угощенье выставлялось на вечерней пирушке молодёжи.

В Махловской волости Юрьевского уезда наряду с мужскими вьюнишниками бывало окликание молодых женским хором — «бабий вьюнец».

В некоторых местах молодожёнов приветствовали в течение дня две, три или более групп окликал, распределявшихся по половозрастному принципу и выходивших в определенной последовательности. Рано утром — дети, с 12 часов — взрослые мужчины в сопровождении нарядных девушек и женщин в качестве зрителей (Рожновская волость Семёновского уезда). Утром и в полдень — мальчики и девочки 10-15 лет, в 5-6 часов вечера — женская партия, ещё позже — мужская (Юрьевецкий уезд). Возможно, было и исполнение вьюнишника всей деревней во главе со стариками. Оно бытовало наряду с чисто мужским молодёжным окликанием. Обходы дворов молодёжью, построенные по типу колядования, бывали на Масленицу, Пасху, Егорьев день, Семик. Местами отмечены также обходы дворов в середине Великого поста — в крестопоклонную среду и накануне Вербного воскресенья.

На Украине также под окнами молодых, поженившихся за прошедший год и не имевших детей, парни под сопровождение музыкальных инструментов пели вьюницкие песни. В Галиции (Яворовщина), сообщает В. Гнатюк, ещё в 1870 году исполняли «рындзивки». На второй или третий день компания ребят обходила поздно ночью с музыкой местных молодиц, которые вышли замуж после Рождества и пели:

Гречная панна, красна Ганунейка,

Не сама з собою, з вiтцем, з матінкою.

Тобі, Ганунейко, риндзівка,

А нам писанок кобівка.

Тобі, Ганунейко, виградзанє,

А нам писанок ціле дзбане.

Тобі, Ганунейко, красная пiснь.

А нам писанок сорок і шість,

Й в коморі на кілочку

Висять писанки в ріжочку:

Нема кому встати, писанок дати

После окончанию песни молодица выносила несколько яиц-писанок и мелкие деньги. Поблагодарив за подарки ватага шла до следующих молодожёнов.

«Улица»

С Пасхальной недели начинались весенне-летние гулянья парней и девушек. Одной из самых распространённых развлечений молодёжи были «улица» (на Украине) или «пятáк» (на юге России) — вечеринки парней и девушек под открытым небом. «Улица», как правило, собиралась в условном, заранее установленном месте: на площади посредине села, за околицей, на зелёном лугу возле реки — в зависимости от местности.

Начиналась «улица» с Великодня и гулялась всё лето — до Семёна-летопроводца (1/14 сентября). До начала полевых работ молодёжь собиралась ежевечерне, а когда начиналась работа в поле, то только в воскресенье и праздничные дни. Обычно «улица» проходила весело и живо: с музыкой, танцами, песнями, заигрываниями. Самым уважаемым на «улице» был гармонист. Кроме песен, танцев и хороводов во время «улицы», проводились ещё и другие весёлые забавы, которых много знала наша молодёжь. Там разучивались песни и танцы, жила народная традиция, развивались лучшие товарищеские качества и зарождалась настоящая чистая любовь.

Сватовство

Во время Пасхальной недели во многих областях устраивались смотры молодожёнов, проводились обряды, закреплявшие их новый социальный статус.

В Пасхальную неделю, которая считалась началом возрождения, обновления жизни, проводилось много обрядовых действий, связанных с заключением браков. Их инициаторами и главными участниками были холостая молодёжь и молодожёны. Пасхальная неделя была также временем, когда в русских деревнях проходили смотры невест.

В Пасхальную неделю девушки совершали различные магические действия, направленные на приближение сватовства и замужества. Так, мечтая поскорее выйти замуж, девушка должна была в день Пасхи первой попасть на колокольню и первой ударить в колокол.

Через неделю после Пасхи с Красной горки и Радоницы начинали играть весенние свадьбы.

Антипасха

---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

Crotik49Модератор раздела почётный участник  Вологда, Сообщений: 20404 На сайте с 2014 г. Рейтинг: 27392 | Наверх ##

10 апреля 2018 7:32 Антипасха. Антипасха Фомино Воскресенье Окончание Светлой седмицы В восьмой день по Пасхе (в воскресенье), как окончание Светлой седмицы, следует особое торжество, называемое Антипасхою, что означает в переводе «вместо Пасхи» или «Пасха напротив Пасхи». В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». Обновление воскресения Иисуса Христа связано с апостолом Фомой. В восьмой день Святая Церковь вспоминает явление воскресшего Господа Фоме, который отказывался верить в Воскресение Христа. Фомы не было среди апостолов, которые видели Христа сразу после Воскресения. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» - говорил Фома о Христе. Это не значит, что он сомневался в том, что Христос был Спасителем, Сыном Божиим. Скорее это свидетельство того, насколько апостол жаждал пережить встречу с воскресшим Иисусом Христом. Сам, лично, а не со слов ближних, ощутить пасхальную радость и торжество. Апостол Фома стал символизировать сомнение, недоверие. В народе даже бытует определение «Фома неверующий». Правильнее будет назвать его не тем человеком, который сомневается во всём, даже в самом очевидном, а тем, кто стремится убедиться в истинности или, наоборот, ложности тех или иных фактов на собственном опыте. Ведь одно дело - пользоваться свидетельствами других, даже самых близких людей, и совсем другое - знать что-то своим опытом. См. Апостол Фома. Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня — до Вознесения Господня. Весь этот период — 40 дней после Пасхи — считается Пасхальным периодом, и православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!» АРТОС  Артосы большие и малые. Артос (греч. αρτος — хлеб) — используемый в Православной церкви на Пасхальной седмице освящённый дрожжевой хлеб, общий всем членам Церкви, иначе — просфора всецелая (то есть просфора без изъятых из неё частиц). Перед выпечкой на артос резной печатью (деревянной или металлической) наносится рельефный рисунок. На артосе изображается Крест, на котором виден только терновый венец, но нет Иисуса Христа. Это символизирует победу Христа над смертью, Его Воскресение. В русской церковной практике артос — высокий хлеб, а в афонских монастырях — небольшой хлебец, подобный тому, что благословляется за всенощным бдением. Первое сообщение об использовании артоса зафиксировано в Евергетидском Типиконе (первая половина XII века). Согласно нему, после литургии в Светлый понедельник: «По окончании же [трапезы] глаголем: „Благословен Бог, питающий нас“, и тотчас трапезарий возвышает хлебы [αρτος], говоря: „Христос воскресе“», а в субботу Светлой седмицы «иерей раздробляет хлебы (αρτος  , а трапезарий раздает всем братиям». Схожие указания содержит Иерусалимский Типикон. Литургические комментарии связывают происхождение артоса с апостолами, которые после Вознесения Христова оставляли за трапезой для Него часть хлеба, тем самым символически изображая Его присутствие за трапезой. Это сказание отражено в памятниках древнерусской литературы: послание Нила Грека, епископа Тверского к вельможе Георгию Дмитриевичу «О воздвижении пресвятыя и о артусе» и «Вопрошении известно от некоих» Максима Грека. В современной церкви артос освящается в первый день Пасхи на литургии после заамвонной молитвы, с каждением, чтением молитвы и окроплением святой водой. Освящается артос особой молитвой, если приготовлено несколько артосов, то все они освящаются одновременно. После каждения вокруг стола с установленным артосом священник читает молитву: «Боже Всесильный и Господи Вседержателю, Иже рабом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта, и в освобождении людей Твоих от горький работы фараоновы, агнца заклати повелел еси, прообразуя на Кресте закланнаго волею нас ради Агнца, вземлющаго всего мира грехи, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа! Ты и ныне, смиренно молим Тя, призри на хлеб сей, и благослови, и освяти его. Ибо и мы раби Твои в честь я славу, и в воспоминание славнаго Воскресения Тогожде Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, Имже от вечный работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешение, свободу и проведение улучихом, пред Твоим величеством ныне во всесветлый сей, преславный и спасительный день Пасхи, сей приносим: нас же сего приносящих, и того лобзающих и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быти сотвори и всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая. Ты бо еси источник благословения и цельбам податель, и Тебе славу воссылаем Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим духом, ныне и присно и во веки веков». После молитвы иерей окропляет артос святой водой, говоря: «Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и Святаго духа. Аминь» (трижды). Всю Светлую седмицу он находится в храме на аналое перед Царскими вратами, а во время богослужений перед иконой Христа. Во время Крестного хода, совершаемого каждый день этой недели, он обносится вокруг храма. В Светлую субботу, как и в древней церкви, после литургии по прочтении молитвы и раздробления артос раздаётся всем предстоящим в храме. Молитва на раздробление артоса: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Хлебе ангельский, Хлебе жизни вечныя, сошедый с Небесе, напитавый нас во всесветлыя сия дни пищею духовною Твоих Божественных благодеяний, триддевнаго ради и спасительнаго Воскресения! Призри и ныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и якоже благословил еси пять хлебов в пустыни, и ныне благослови хлеб сей, яко да вей, вкушающий от него, телеснаго и душевнаго благословения и здравия сподобятся благодатию и щедротами Твоего человеколюбия. Ты бо еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отдем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим духом, ныне и присно, и во веки веков». Просфору и артос хранят в святом углу возле икон. В России распространён обычай вкушения артоса дома, натощак. Молитва на принятие просфоры, артоса и святой воды: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех Святых Твоих. Аминь». У православных христиан есть обычай выпекать куличи — домашний артос — и вместе с сыром и яйцами приносить его в первый день Пасхи в храм для освящения. ---

Ищу предков священно- церковно служителей : Кубенских, Цветковых, Щекиных, Покровских, Воскресенских, Ильинских, Вересовых, Шамаховых, Иллювиевых, Суровцевых, Пинаевских, Баженовых, Отроковых,, Авдуевских и породненных с ними, купцов Шаховых и мещан ,Львовых- Угаровых. | | |

|