| AlvinaAСоздайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений AlvinaAТема: СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА В ИРАНЕ

11.03.2025, 14:10

«Список Сталина». К годовщине ленд-лиза.

1 октября 1941 года спецпредставитель президента США Аверелл Гарриман в Москве подписал протокол о поставках в СССР. Его утверждение Конгрессом и президентом США включило СССР в программу ленд-лиза.

Наиболее удобный способ ревизионизма итогов Второй мировой – спекуляции ленд-лизом. По многим причинам, однако главная заключается в том, что в перечне поставок множество цифр. Для неподготовленного человека столкновение с ними губительно.

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину завершения Московской конференции 1941 года, на которой были распределены роли союзников в войне, стоит поговорить о том, как противостоять магии тысяч штук и миллионов тонн.

Крупнейшая военная сделка в истории

Ленд-лиз – тема довольно опасная. Потому что любое её упоминание, как правило, уводит дискуссию в беспредметные споры о вкладе в войну, о том, насколько этот вклад был ценен.

Сторонники оценки председателя Госплана Николая Вознесенского упирают на пресловутые 4% (так он оценил удельный вес поставок по ленд-лизу к производству СССР во время войны). Несогласные приводят мнение Анастаса Микояна, оценившего ленд-лиз в лишние полтора-два года войны (которые бы пришлось воевать, если бы не американская помощь). Поэтому для начала нужно освежить в памяти, как и когда ленд-лиз начался.

Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, т.е. ещё до начала Великой Отечественной. Основой же его было соглашение с Британией о поставке ей военных кораблей в обмен на передачу контроля над военно-морскими базами в Атлантике. Соглашение обоюдовыгодное: баз Великобритания без флота и так бы лишилась, а американской судостроительной промышленности – новые заказы. Однако такая обоюдовыгодность стала лишь частью мотивации «Закона по обеспечению защиты Соединенных Штатов».

Во-первых, активность стран Оси делала их военное столкновение с США неизбежным, дело было только в сроках. Во-вторых, завоевательная политика Гитлера ставила крест на европейских долгах ещё за Первую мировую. Так что смысл вмешаться в драку был. Ну а предвыборное обещание Рузвельта не отправлять американскую армию в Европу оставляло только один способ участвовать: поставлять товары и оружие. О чём, собственно, и рассказал президент американскому Конгрессу знаменитую «притчу о садовом шланге».

Больше, чем деньги

В программе ленд-лиза за всю войну приняли участие более 40 стран мира, стоимость поставок превысила 50 млрд тех долларов (примерно 700-800 млрд на наши деньги).

Нас включили в эту схему почти сразу после начала Великой Отечественной: уже с конца июня предварительные соглашения были достигнуты. Однако более основательно всё оформили во время Московской конференции 1941 года, проходившей с 29 сентября по 1 октября.

Протокол не означал немедленного начала поставок и требовал ещё голосования в Конгрессе, а также подписи Рузвельта. С последней, впрочем, проблем не возникло: президент умел просчитывать ситуацию гораздо дальше своих коллег и оппонентов. Хотя бы потому, что в нагрузку к ленд-лизу шла Атлантическая хартия (август 1941), пункты которой уже тогда определяли контуры послевоенного мира. А также потому, что Рузвельт был хорошо знаком с практикой послевоенной скупки активов за бесценок – имел к ней отношение в 1920-х. Но сначала нужно было победить, а сухопутных армий (кроме вермахта и РККА) на европейском континенте к моменту конференции не осталось. Поэтому пещерный антикоммунизм отдельных конгрессменов не помешал, на кону стояло значительно больше, чем просто деньги.

Сколько из общей суммы ленд-лиза получил СССР? Примерно пятую часть, называется вилка 10,8-11,3 млрд, причём поставки осуществлялись неравномерно. В 1941 году, на программу пре-ленд-лиза и первый протокол, подписанный во время Московской конференции, пришлось примерно 0,5-1% поставок. На 1942 год – 27,6%, остальные 70 с лишним процентов – на 1943-1945 годы.

От подробного перечисления номенклатуры уклонимся – в справочной литературе эти сведения вполне доступны. Отметим лишь, что наиболее ценными грузами были отнюдь не вооружения, а грузовики и вездеходы, алюминий, взрывчатка, продовольствие и станки.

Главное не учтено

Ленд-лиз – тема парная, хотя о паре вспоминают не всегда. А именно: о втором фронте. Хотя это отражено даже в солдатском фольклоре (известно, что американскую тушенку в Красной армии в шутку прозвали «вторым фронтом»). Его открытие было самой долгой волынкой войны. Даже «Аэрокобры» (один из скандалов лендлиза, одну из первых партий перехватила Британия) в конце концов удалось выцыганить, именно на ней Покрышкин сбил 48 самолётов противника. А вот со вторым фронтом не получалось никак: ни в 42-м, ни в 43-м. Вместо этого союзники использовали наземные силы в более им интересных Северной Африке и Италии. И лишь заметные успехи СССР во время летней кампании 1943 года вынудили союзников определиться.

Председатель финансового комитета Конгресса США с предельной откровенностью изложил эту прагматичную калькуляцию тогдашнему госсекретарю США Стеттениусу: «...[США] сейчас тратят около 8 миллиардов в месяц. Если бы не те приготовления, которые мы сделали в эти месяцы, выиграв время, война, я убеждён, продолжалась бы на год дольше. В год мы тратим на войну до 100 миллиардов долларов, а кроме того, мы могли бы потерять огромное число жизней лучших сынов страны. Даже сократив войну только на полгода, мы сбережём 48 миллиардов долларов, потратив всего 11 миллиардов, а кровь наших солдат, слезы наших матерей оценить вообще невозможно». Отдельно заметим, что это слова непосредственного участника событий, а не позднейших интерпретаторов и публицистов.

Можно до посинения спорить о том, насколько ценными были поставки по ленд-лизу, но американский сенатор сформулировал главное: Америка выкупала у нас жизни своих солдат. Учитывая, что стоимость он назвать затруднился, выкупала довольно дёшево. По сути, перечень товаров, вооружений, штук и тонн – это своеобразный «Список Сталина» (по аналогии со списком Шиндлера). В нём нет имён, но примерное количество людей в этом списке можно прикинуть исходя из средних потерь ВС США начиная с дня высадки в Нормандии.

Это ни плохо, ни хорошо. Это факт. И одновременно ответ на все попытки спустя годы произвести ревизию нашего вклада в победу.

Автор статьи ЗАЦАРИН ИВАН

https://histrf.ru/read/article...liend-liza

|

Тема: СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА В ИРАНЕ

11.03.2025, 13:54

Персидский коридор для Советского Союза.

Откуда и куда

Как известно, ленд-лиз – это программа США, Великобритании и Канады по оказанию военной помощи своим союзникам во Второй мировой войне, в том числе и Советскому Союзу, боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьём, включая нефтепродукты. Маршрутов, по которым к нам поступала эта помощь, было несколько. Обычно все вспоминают знаменитые «арктические конвои». Именно о них имеется большое количество исторической и художественной литературы, сняты художественные и документальные фильмы. Но путь морем до Молотовска (ныне Северодвинск) или Мурманска был не единственным маршрутом, по которому в СССР поступала союзническая помощь.

Был ещё очень эффективный тихоокеанский маршрут, который обеспечивал почти половину поставок по ленд-лизу. До 7 декабря 1941 года (день нападения Японии на Пёрл-Харбор) этот маршрут был относительно безопасным, а вот после этого перевозки осуществляли только советские моряки. Все пути контролировались японцами, наши корабли принудительно досматривались, а иногда просто топились. Маршрут был хорош и тем, что составлял всего 18-20 суток от американского побережья до дальневосточных портов и дальше по Транссибирской магистрали.

Трансиранский маршрут

А вот о том, что значительный поток грузов шёл через Иран, знают далеко не все. Для многих станет открытием, что этим путём объёмы поставок в СССР были больше, чем посредством полярных конвоев. Если брать весь объём грузов, то на долю северного маршрута пришлось 22,6%, а на южный – 23,8%.

Правда, чтобы организовать этот маршрут, пришлось решить один небольшой вопрос – оккупировать Иран. Дело в том, что иранские власти и сам шах Реза Пехлеви явно склонялись на сторону Гитлера. И здесь мы должны рассказать о совместной советской и английской операции, которая получила название «Операция «Согласие». В августе 1941 года советские и английские войска вошли в Иран. Особых споров не было, английские войска оккупировали южные районы Ирана, а Советский Союз – северные территории. Операция прошла почти бескровно. Иранское правительство потеряло всякий контроль над страной, а шах вынужден был отречься от престола (он в 1944 году умер в Южной Африке). На престол вступил его 21-летний сын Мохаммед Реза Пехлеви, предпочитавший договариваться с союзниками и даже объявивший в 1943 году войну Германии. Напомним, что именно в столице Ирана Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года прошла первая в истории конференция «Большой тройки» – СССР, США и Великобритании (вспомним и известный советский фильм «Тегеран-43»).

А к осени 1941 года, как казалось, все вопросы были решены и можно было осуществлять поставки по ленд-лизу. Но в тогдашнем Иране практически не было дорог – одни только направления. Никакие транспортные перевозки в больших объёмах там осуществлять было нельзя. Проблему взялись решить американцы. За короткое время были построены Трансиранское шоссе, железная дорога и два порта в Персидском заливе. Сами американцы называли этот маршрут «персидским коридором» (Persian Corridor). Дорога ещё не была закончена, а поставки в Советский Союз были начаты. В самые критические дни ноября 1941 года по дороге прошло около 3000 тонн грузов, в дальнейшем этот поток только возрастал и к маю 1942 года достиг 80 тысяч тонн ежемесячно. В 1943 году этот объём достиг уже 200 тысяч тонн в месяц.

Опасные перегрузки

Технология процесса была довольно простой. Американцы доставляли грузы в порты Персидского залива, здесь их перегружали на железнодорожный или автомобильный транспорт и везли в порты Каспийского моря. Здесь уже подключалась советская Каспийская флотилия. Часть грузов перевозилась на автомобилях, транспорт шел своим ходом через Иран в советские республики Азербайджан или Туркмению. Надо отметить, что доставка грузов через Каспийское море до конца 1942 года была делом довольно опасным. Немецкие самолёты могли долетать до маршрутов транспортировки и доставляли большие неудобства. Гитлеровцы так уверились в своём успехе, что даже назначили своего адмирала командующим флотом Каспийского моря. Правда, после разгрома нацистов под Сталинградом иранский маршрут стал полностью безопасным.

Из поставок по ленд-лизу по персидскому коридору особенно надо отметить морское оборудование и автомобили. Только для нужд Красного флота было доставлено свыше 40 тысяч тонн грузов, среди них были автоматические зенитные пушки, пулемёты, зенитные автоматы. За годы войны американцы поставили в СССР 400 тысяч автомобилей, а только по персидскому коридору их поступило 184 тысячи.

Про поставки автомобилей можно было бы сделать целый отдельный рассказ. Американцы – люди предприимчивые и, чтобы оптимизировать процесс, построили в Иране несколько сборочных автомобильных фабрик. Корабли привозили детали, в Иране собирались машины, которые затем отправлялись в воюющий Советский Союз. Маршруты были таковы: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе. Одной из самых востребованных машин стал грузовик «студебеккер». Именно на их шасси до конца войны воевали знаменитые реактивные установки «катюши». 20 тысяч «катюш» на базе надёжных в эксплуатации «студебеккеров» приближали нашу победу.

Программа ленд-лиза распространялась на Советский Союз до победы над Японией. 20 сентября 1945 года эти поставки были завершены. Заканчивалась работа и персидского коридора. По предварительным договорённостям, союзники должны были покинуть Иран. Был момент, когда Сталин попробовал оставить за собой часть занятых иранских территорий (южный Азербайджан), но в итоге был вынужден от этих планов отказаться. В мае 1946 года советские солдаты вернулись домой. А созданная союзниками инфраструктура ещё долгое время помогала Ирану развивать экономику.

Обложка: тысячи Студебеккеров готвых к отправке в СССР из Ирана. Источник: mix.tn.kz

https://histrf.ru/read/article...l574008469

|

Тема: ЦГИА РБ

21.03.2024, 10:59

>> Ответ на сообщение пользователя fosa от 20 марта 2024 22:10

Спасибо. Я всё понимаю, но на деле реализовать поиски не получается.

|

Тема: ЦГИА РБ

20.03.2024, 19:51

Вот ещё Мухаметхасан.

|

Тема: ЦГИА РБ

20.03.2024, 19:41

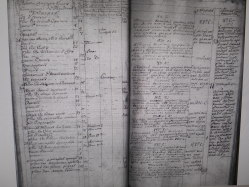

Пытаюсь найти Мухаметхасана - отца Мухаметкамала. В РС 1859 года есть два Мухаметхасана и один Хасан. Помогите, пожалуйста, разобраться.

|

Тема: ЦГИА РБ

20.03.2024, 18:58

>> Ответ на сообщение пользователя fosa от 20 марта 2024 14:02

Мухаметкамал - сын Мухаметхасана. Мухаметхасан - сын Фатхутдина. Фатхутдин - сын Ильяса.

Если как вы говорите: Мухаметкамал Мухаметхасанов Ильясов, тогда имя Фатхутдин вообще теряется?

Пытаюсь найти отца Мухаметкамала в ревизских сказках, но он 1890 г.р., его старший брат 1870 г.р., а РС только 1859 года. Получается разрыв. Это документ из переписи 1917 года. Мухаметкамалу 28 лет. (1917-28=1889г.р.)

Минимальный возраст его отца Мухаметхасана должен быть лет 18. От года рождения старшего брата 1870-18=1852г. То есть, он должен быть в этой ревизской сказке.

|

Тема: ЦГИА РБ

20.03.2024, 11:13

Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как присваивались фамилии у башкир.

"Ильяс Габбасов имел трех сыновей: Фатхутдина, Шайхутдина и Шарафутдина. У Фатхутдина сыновья Мухаметхасан и Хайрутдин. У Шайхутдина сыновья: Тазитдин, Фазиутдин, Сейфутдин, Садрутдин."

Может ли быть, чтобы дальше у Мухаметхасана сын Мухаметкамал имел уже фамилию Мухаметхасанов?

А Мухаметхасан тогда имел фамилию Фатхутдинов?

|

Тема: Русско-японская война 1904-1905 гг

2.02.2024, 11:22

Фельдфебель написал:[q]

AlvinaA написал:

[q]

Нет. Он вернулся. И был расстрелян в 1938 году в возрасте 76 лет как враг народа. Позднее реабилитирован.

[/q]

Следственное дело смотрели? Там может быть полезная информация.[/q]

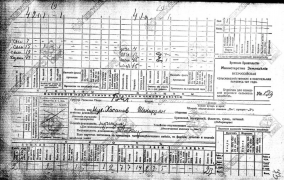

Да, я делала запрос в ФСБ. Но на период с 1897 г по 1904 никакой информации больше нет. Есть расхождение в отчестве жены: она Ивановна, а в документе 1904 г. стоит Васильевна. Всё остальное: состав семьи и даты рождения +- 2-3 года сходятся. Ошибка? Или это не мой предок? Какова вероятность того, что в одной и той же деревне есть ещё один Фёдор Васильевич, у которого члены семьи и их возраст совпадают?

ПЕРЕПИСЬ 1897г.

Черепанов Василий Тимофеевич, 54 г. (1843 г.р.)

Его жена Черепанова Авдотья Ильина, 56 лет, из Тюкалинского округа Тобольской губернии.

Черепанов Фёдор Васильевич, 32 г. сын. н.ч.зап. (нижний чин запаса?) (1865 г.р.)

Жена Фёдора Прасковья Ивановна, 36 лет. (1861 г.р.)

Сын Фёдора Черепанов Степан Фёдорович, 8 лет. (1889 г.р.). Родился в Акмолинской обл. г. Омск. (может быть не сам Омск?)

Дочь Фёдора Черепанова Авдотья Фёдоровна, 2 г. (1895 г.р.)

Воспитанница Бачина Екатерина Андреевна, 12 лет. ( 1885 г.р.) из д. Погорелка Челноковской волости Ишимского уезда.

СПИСОК ЛИЦ, призванных на действительную военную службу в мобилизацию 1904 г.

д. Ощепкова

ЧЕРЕПАНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, женат, 40 лет, призван 5 февраля 1904 г., не возвратился. Сам домохозяин, жена Прасковья Васильевна, 42 г., дети: Степан, 16 лет, (1888г.р.), Авдотья, 17 лет, (1887 г.р.), Пелагея, 5 лет (1899 г.р.). Других родственников вместе с ними не проживает. Жена находится дома, не ушла на заработки. Пособие не получает. Есть участок: на одну душу 5 десятин. Живёт в своём дворе. Имеет 5 лошадей, 8 коров, 5 овец, хлеба нет? Другой собственности не имеет. Засеяно 1 д. пшеницы, 1 д. яр?, 1 д. овса, род занятий - хлебопашество, в пособии не нуждается. Отказано по журналу 29 ноября.

Из ответа ФСБ: ЧЕРЕПАНОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1862 г.р., жена Черепанова Прасковья Ивановна, 78 лет, сын Черепанов Степан Фёдорович, 50 лет.

Дочь Пелагея, моя бабушка, к тому времени была замужем.

|

Тема: Русско-японская война 1904-1905 гг

1.02.2024, 20:15

Фельдфебель написал:[q]

Ефрейтор - это нижний чин.

Согласно документу, Ваш предок не вернулся с войны. Получается, что попал, все же, на ТВД.[/q]

[/q]

Нет. Он вернулся. И был расстрелян в 1938 году в возрасте 76 лет как враг народа. Позднее реабилитирован.

|

Тема: Русско-японская война 1904-1905 гг

1.02.2024, 14:57

>> Ответ на сообщение пользователя Фельдфебель от 1 февраля 2024 9:07

Спасибо большое за информацию. У меня только вот такой документ, где ему в пособии отказано.

Ещё в переписи 1897 года записано:

Черепанов Фёдор Васильевич, 32 г. сын. н.ч.зап. (нижний чин запаса?).

Ефрейтор - это уже не нижний чин?

|

Тема: Русско-японская война 1904-1905 гг

31.01.2024, 12:46

>> Ответ на сообщение пользователя abv от 30 января 2024 22:00

Спасибо большое. Бомбардир из Пермского края не наш. Рядовой из д. Балахонки тоже. Может быть младший унтер-офицер, но смущает Камышловский округ. Надо искать.

|

Тема: Русско-японская война 1904-1905 гг

30.01.2024, 14:45

Здравствуйте. Нашла список призванных на действительную военную службу 5 февраля 1904 г. Среди них мой прадед Черепанов Фёдор Васильевич, 40 лет, д. Ощепково Челноковской волости Ишимского уезда Тобольской губернии. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть является ли он участником Русско-Японской войны. С войны он вернулся, прожил до 1938 года. Спасибо.

У него записаны дети: Степан, 16 лет (1888 - 1889 г.р.), Авдотья, 17 лет, 1887 г.р., Пелагея, 5 лет, 1899 г.р.

В переписи 1897 года указано, что Степан родился в Акмолинской обл. г. Омск. (может быть не из самого Омска?)

Среди участников Первой Мировой войны нашёлся Черепанов Фёдор Васильевич из Акмолинской области.

Но... призывался Фёдор Васильевич в 1904 году из Ощепково, и в переписи 1897 г. записан в Ощепково. Такая вот загадка.

|

Тема: Шмаковы

22.07.2022, 17:35

>> Ответ на сообщение пользователя znoelena от 30 апреля 2022 21:38

Спасибо! Это ещё раз подтверждает связь Шмаковых из Абацкой слободы Тобольской губернии и Шмаковых из Алтайского края.

|

Тема: Помогите прочитать текст (РУССКИЙ старинный до ХХ века)-2022

31.05.2022, 14:12

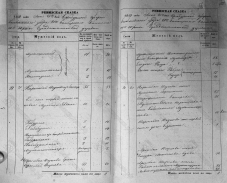

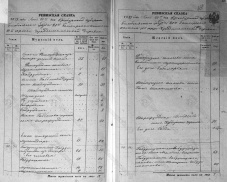

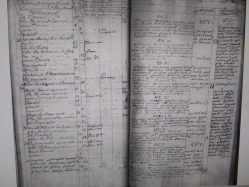

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, прочитать на левой стороне листа запись 37. Росписи Абацкой слободы на 1798 год.

Не уверена, что прочитала правильно.

Иван Ефимов Шмаков, 39

жена его Марфа Зотишна, 41

дети Антон Захаров, 21

Семён, 15

Филипп, 13

Параскева, 10.

Брат его родной Иван, 33

жена его Параскева Ивановна, 23

дочь ??? 2 или 9

Вот здесь

|

Тема: Шмаковы

27.05.2022, 17:20

На левой стороне листа запись 37. Росписи Абацкой слободы на 1798 год.

Иван Ефимов Шмаков, 39

жена его Мавра Зотикова, 41

дети Антон Захаров, 21

Семён, 15

Филипп, 13

Параскева, 10.

Брат его родной Иван, 33

жена его Параскева Ивановна, 23

дочь Параскева 2

|

Тема: Челноковская волость Ишимского уезда

25.04.2022, 9:58

>> Ответ на сообщение пользователя ZeElena от 20 апреля 2022 20:12

Спасибо большое. В этом списке Шмаковых мои: Игнатий Николаевич и Федора Николаевна - мои прадеды. Брат Игнатия Ефим Николаевич с женой Агафьей Ивановной. Возможно и Яков Захарович - мой родственник. А с Зенковыми самая большая сложность найти родство Зенковых и Шмаковых или Зенковых и Черепановых, то есть, отправную точку, доказывающую родство.

|

Тема: Челноковская волость Ишимского уезда

8.02.2022, 18:20

Спасибо. Но эти имена пока мне ничего не говорят. Надо смотреть всю цепочку. Сейчас вот в ревизских сказках 1747, 1782 годов нашла Петра и Савелия Константиновичей Шмаковых в Шевырино, а в Абатском Константина и Степана Филипповичей, Ефима Константиновича. Должны быть мои, но нигде имён Филиппа и Константина раньше не встречала. Такая вот загадка. А из Яузяка Шмаковых вообще не трогала. Там их очень много. Скорее всего тоже родственники, но пока отслеживала только свою ветку из Ощепково. То, что можно доказать. Про Зенковых кроме фотографии ничего не знаю, никаких имён. А Зенковых, также как Шмаковых, очень много. Увы.

|

Тема: Челноковская волость Ишимского уезда

8.02.2022, 13:20

У меня прабабушка из д. Погорелка: Безбородова Федора Николаевна. Больше, к сожалению, ничего не знаю. Только скупые данные из метрических книг.

|

Тема: Ишимский архив (Тюменская область)

7.02.2022, 13:12

Есть ещё Перечень дел фонд Р293 опись 2 и ещё 8 листов с архивными номерами дел за 1931 - 1933 годы. Если надо, выложу.

|

|

|