| Nika1979 Петрова Вероника Петровна Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений Nika1979Тема: Чернышевы

20.03.2025, 12:32

По материнской линии (рассказ от Петрова Петра Петровича нашего папы)

По материнской линии я вообще почти ничего не знаю. Знаю только, что дед был из казаков. То ли из Бурлацкого, то ли из Спасского...откуда-то из этих районов. Исходя из фамилии, он был какой-то не простой. Поскольку у предков казаков в то время возможно не было фамилий, а были только прозвища. А фамилию потом давали от их прозвищ. А поскольку он был Чернышов, то прозвище у него было Черныш. А черныш у казаков считалось очень достойно. По рассказам он был очень веселый и с чувством юмора. В начале войны его забрали на фронт , там он заболел воспалением легких (туберкулез) , т.к. во время боевых действий приходилось спать под открытым небом на голой земле. А однажды переходить холодную реку Бух. По этой причине в 1944 году он попал в госпиталь, а позже его комиссовали домой. С этой болезнью он прожил еще 11 лет и умер в 1955 году.

Папа мой Петров Петр Иванович 1927 года рождения. Когда война началась, ему было 14 лет.

Со слов бабушки Петровой Марии Петровны:

У деда Терентия была земля, были два быка, плуг, это был зажиточный крестьянин. Было семь детей.

После революции все деды, бабушки, родители работали в колхозе. Жили на Ленинской и Пролетарской улицах.

В войну брали и детей работать - прорывать рядки кукурузы, полоть, на перевалку (ток) веять зерно веялкой ( чистить от мусора), дети были маленькие, не доставали до веялки, ставили ящички.

Когда немцы взяли село, они грабили местных, забирали яйца, зерно, выпасали лошадей в садах и на огородах, кто успевал - прятал, а кто-то не успевал и голодал.

У Анны Кириловны было трое детей и это было везенье в войну, они все выжили, у кого было больше, дети гибли от голода. Она часто делала ладики (оладушки) из травы, листьев, свеклы, сурепки. Иногда было просо, кукуруза, которую мололи на маленькой мельнице из двух камней. Часто в печи готовили тыкву, с нее стекал тыквенный мед и для детей это была самая сладкая сладость в войну.

От немцев прятались, закрывали окна, выключали свет, сидели вечером с коптилкой.

Когда мой отец выучился на шофера, бабушка переживала, что у него очень опасная профессия. Она всегда ставила в пример другого деда Алексея, который пас овец… «пасти овец-хорошая профессия, мясо будешь кушать» и однажды он через дорогу перегонял овец и в отару бросился оазик. Овцы перепугались и затоптали его.

Четвертый дед Владимир Иванович был тракторист. Его позвали в соседнее село помогать. И он неправильно завел трактор, через пускач. И трактор завелся тогда, когда не должен был завестись. Он начал догонять трактор, прыгнул на ступеньку и соскользнул и трактор его задавил.

Пятая сестра 1936 г.р. моя крестная.

|

Тема: Чернышевы

20.03.2025, 11:49

История моей семьи, без прикрас и выдумок

Янас Вокрич

Один из моих прадедов по материнской линии Терентий Чернышев происходил из рода зажиточных старообрядцев, которых наряду с казаками, государственными крестьянами, служилыми людьми, опальными дворянами, инородцами и всякого рода "смутьянами", активно переселяли на Кавказ с 1825 года по 1850 год. История фамилии Чернышевых происходит из служилых людей-однодворцев Харьковской губернии. Ближайшая родственная фамилия-это Фокины, среди них в 19 веке были личные дворяне, служилые люди, слободские и посадские жители. Терентий родился в селе Сотниковском Благодаринского уезда Ставропольской губернии. Его отец Фока (греческое - Тюлень) Алексеевич Чернышев был небольшим землевладельцем, или кулаком, как их еще тогда называли в конце 19- начале 20 веков. У него было семь детей. Самого младшего звали Терентием. Речь в этом повествовании пойдет только о нем. Терентий рос крепким и сильным. Он обладал чудовищной силой и во всех битвах “на кулачки “, “стенка на стенку”, перетягивании каната и прочих мужских забавах непременно выходил победителем. Он был известным кулачным бойцом. За что, не раз, награждался денежными и другими призами. Когда Терентий женился в 1900 году, его отец выделил ему несколько десятин земли, построил хутор на окраине села, наделил хозяйством. Был огромный двор: -конюшни, амбары, мельница, много скота. Жернова от мельниц лежали во дворе и в 2-х тысячные годы. Да и жену ему выбрали подходящую - Степаниду Шакину, дочь Михаила Шакина, местного жителя, (в те времена предпочитали жениться на ровне). У прадеда Терентия с прабабкой Степанидой было 18 детей, 16 своих и двое приемных. Раньше в селах не было брошенных детей, ребенок в селе считался помощником, а не обузой или лишним ртом, как в городе. Разница между первым и последним ребенком составляла 26 лет. Прабабушка Степанида имела несколько царских медалей "за материнство". Из 18 детей до преклонного возраста дожили только семь: 5 братьев и 2 сестры, одни умерли от болезней, (некоторые еще в младенчестве,) другие- погибли на войне. Прадед был ярым поборником домостроя. Если он только появлялся на окраине села и ворота во двор не были открыты, “как пить дать”, огреет тяжелым кнутом, густо смазанным дегтем и жену и детей, достанется и собакам. Домочадцы должны его встречать. Он не был самодуром, тогда так жили все, дисциплина и почитание старших были поставлены “во главу угла”. Советскую власть Терентий невзлюбил с самого начала, и не потому что она трижды его грабила: во время Гражданской войны, продразверстки, коллективизации, но из-за того что она порушила все устои, державшиеся столетиями. Взрывала и грабила храмы, заставляла бесплатно отдавать то, что было приобретено потом и кровью, а главное, что человеческая жизнь в то время, не стоила и ломаного гроша. Прадед открыто выражал свое недовольство, поэтому был в списке врагов новой власти. Однажды в село пришел отряд знаменитого на северном кавказе есаула Конаря. Конарь не был в составе(ВСЮР)-Вооружённые силы Юга России, он успел после Первой мировой войны послужить красным, затем, обидевшись на Советскую власть, просто стал обыкновенным бандитом. Таких было много-бывших красных, ставшими зелеными. Грабили прикрываясь идеями о новой жизни. Терентий не очень был удивлен, когда ему передали приказ явиться к обеду на центральную площадь (когда за ним приходили, он был далеко в поле). О бегстве не могло быть и речи, c таким количеством детей далеко не убежишь. Пока он переодевался во все чистое, прощался с домочадцами, на пол упала огромная икона. Состоящая из 4-х частей, она была сделана в конце 19 века в Варшаве. Прадед замешкался, перекрестился, стал поправлять треснутый оклад, в общем, когда он явился на площадь, c врагами новой власти все было кончено. А власть менялась и не раз. (Красные, Белые, Зеленые.) Так эта икона спасла ему жизнь, прадед приказал ее беречь “как зеницу ока”, и никому, никогда не отдавать. Икона находится у моей двоюродной сестры. Иконе сейчас более 120 лет, и я надеюсь, что она еще цела,(сестра брала ее на реставрацию) она не представляет особой ценности, но для семьи имеет огромное значение. Позже прадед не стал так открыто высказывать, свое недовольство, жалел семью, родственников. У него отобрали скот, землю, лишили хутора, в общем, раскулачили его, по полной. Оставили ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Плуги, бороны и прочие сельхоз -орудия, прадед тайно закопал в землю.

Новая власть еще не раз грабила его, устраивая всевозможные денежные реформы. К старости он работал пастухом-пас скот имеющийся в личной собственности у местных жителей. Но был все так же силен и имел крутой нрав. Прадед стал жить отдельно от семьи в летней кухне, готовил себе сам, сам себе стирал. Когда он заболел, младший сын взял его к себе. Умер Терентий Фокич в возрасте под восемьдесят лет. После его смерти нашли припрятанный мешок денег, которые ничего не стоили после реформы 1961 года. Дом, в котором жили мой прадед и моя прабабушка, а также их дети и внуки, и разумеется, некоторое время и я, простоял 113 лет и был в 2013 году разобран на строительный материал. В некоторых документах прадед был записан как Фоканович. Так со смертью этого дома закончилась история одной семьи, но не закончилась история моего рода.

|

Тема: Кучины

16.11.2022, 21:01

soph-k написал:[q] Мои предки — Кучины из села Ногуши Златоустовского уезда Уфимской губернии, переехали в Челябинскую область.[/q]

а когда был переезд?

|

Тема: Субботины

16.11.2022, 20:24

Петрова Лариса Николаевна - дочь Субботина Николая Ефимовича

|

Тема: Чернышевы

5.11.2022, 19:29

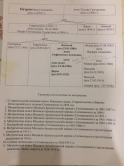

ВЕТКА МАМЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ

Петров Петр Петрович, 1954 г р

родители

Петрова (Чернышева) Мария Ивановна 1935 гр

Ее папа Чернышев Иван Терентьевич ( 25.05.1908-30.04.1955)

Мама Чернышева (Пескова) Анна Кириловна (05.02.1905-20.12.1974)

По Чернышевым Папа и мама Ивана

Чернышев Терентий Фоканович 1881 (его отец Чернышев Фокан Алексеевич)

Чернышева Степанида Михайловна (Шакина) 25.02.1883-07.12.1963

По Песковым папа и мама Анны

Песков Кирилл Михайлович прожил 84 года

Пескова Лукерья Афонасьевна

По этой ветке меньше всего информации, неизвестны года рождения, откуда прибыли в Сотниковское

|

Тема: Петровы

5.11.2022, 12:29

Изначально Петровы прибыли из Поляны.

Русаново и Поляна находились в одной волости.

РУСАНОВО, село Терновского района.

Основано в начале XVIII века однодворцами на правом берегу реки Савала. Входило в состав Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Центр Русановского района (1928-1932). Заселялось государственными крестьянами. Центр волости.

В конце XVIII века в селе Русаново имелись водяная мельница, 3 торговые лавки, 3 кузницы, казенный питейный дом, несколько постоялых дворов.

В 1886 году построена деревянная Введенская церковь.

В настоящее время в селе Русаново имеются средняя школа, библиотека, Дом Культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Население: 2 241 (1782), 5 498 (1864), 5 912 (1926), 1 509 (2007), 1 405 (2011).

Уроженцами села Русаново являются мемуаристка Т.Г. Кудерина-Насонова, А.М. Марков.

***

РУСАНОВО, село Терновского района.

Прямых указаний о времени его возникновения нет, но по косвенным свидетельствам можно судить; что оно появилось в самом начале XVIII века. Вот эти свидетельства.

Первое. В Центральном военно-историческом архиве в Москве имеется ведомость Тамбовской губернии 1801 года, где указаны категории крестьян, которые населяли Русаново. Тогда основу жителей села составляли однодворцы и дворцовые крестьяне. Были здесь также монастырские и крепостные крестьяне. Известно, что однодворцы и дворцовые крестьяне поселялись в данной местности в самом начале XVIII века.

Второе. В 1911 году в Тамбове было издано описание Тамбовской епархии под редакцией А.Е. Андриевского. В описании говорится, что приход русановской церкви к тому времени насчитывал 200 лет своего существования. Если считать, что приход возник в 1711 году, да принять во внимание, что посёлок был какое-то время без церкви, то он возник опять же в самые первые годы XVIII века.

Третье. В материалах периода Булавинского восстания говорится, что один из отрядов повстанцев в 1708 году приходил в деревню Русанову Поляну. Правда, по этому свидетельству есть одно сомнение: возможно, что в документе имеется в виду Русская Поляна, которая позднее стала называться Васильевкой и теперь находится в Грибановском районе.

Суммируя все приведённые данные, можно считать, что Русаново возникло в период с 1700 по 1705 год.

Далее Русаново начинает появляться во многих документах. Оно упоминается в материалах ревизской переписи 1762 года. А в архивах Москвы и Тамбова сохранилась целая серия документов о селе, относящихся к 1780-м годам. К этому времени из Русаново выделились деревни Поляна, Шинкость, Новорусаново( Ново-Русаново заселялось жителями Русаново). В самом, селе Русаново насчитывалось 275 дворов, 2 241 житель. Здесь были деревянная церковь, 3 торговые лавки, 3 кузницы, казённый питейный дом, несколько постоялых дворов на большой дороге. На реке действовала водяная мукомольная мельница.

Вся Воронежская земля (В.А. Прохоров, 1973 год)."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

село Поляна https://ru.esosedi.org/RU/VOR/4821428/polyana/

" История села Поляна. Село Поляна возникло в 1780 году, расположено в 3-х километрах от реки Савала, рядом с селом протекает р.Гнилуша. Местность в то время была заросшая лесом, среди которого находилась удобная полянка. На ней организовали строительство церкви.В честь этой полянки и получило село название Поляна.

Когда построили церковь, то люди стали строиться не только в низовье, но и на горе. Первыми жителями стали Николай Петрович Тепляков и Павел Иванович Жданкин.

До Великой Октябрьской революции с.Поляна состояло в Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Русановской волости. В Русановскую волость входили четыре села: Русаново, Поляна, Кандаилово, Скопино.

До революции в Поляне были единоличные хозяйства. Земля наделялась по 15 саженей и только на мужчин. Почву обрабатывали сохой и деревянным плугом, хлеб убирали серпами и косами, обмолачивали цепами. Тягловой силой служили лошади и волы. В селе было 3 мельницы: 2 ветряных и одна паровая.

В 1894 году построили школу (здание старой школы), заведовал которой учитель Григорий Акимович. Преподавались божий закон, арифметика и другие предметы. Дети обучались до 3-х классов. Книги выдавались в школе. Бумаги не было, писали на грифельной доске.

Материальное положение крестьян было плохим. Хаты маленькие, крытые соломой. Грамотных людей насчитывалось мало, не было библиотеки, кино, радио, электричества, лечили крестьян знахарки.

|

Тема: Петровы

5.11.2022, 11:22

Дедушка Иван Васильевич служил сержантом в РККА с 07.1942 года

Место службы: 571 сп 317 сд 18 А 1 УкрФ

Был награжден Орденом Красной Звезды

Дата подвига: 10.01.1944

Выдержка из Википедии

Совинформбюро. Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели районными центрами Ровенской области БЕРЕЗНО, ЛЮДВИПОЛЬ, районным центром Житомирской области ЛЮБАР, районными центрами Винницкой области ВОРОНОВИЦА. НЕМИРОВ, районным центром Киевской области МАНЬКОВКА, а также с боями заняли более 60 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты ГЛЕЗНА, ВЕЛИКИЕ ДЕРЕВИЧИ, СТРИЖЕВКА, КОВАЛЕНКИ, МОТРУНКИ, ПОЛЕВАЯ СЛОБОДКА, ПОДОРОЖНА, КРАПИВНА, ФРИДРОВО, ЮРОВКА, ВОЛЧИНЕЦ, ЧЕРНИЧКИ, КОМАРОВ, СТЕПАНОВКА, БАЙРАКОВКА, ХВОСТОВЦЫ, ЯРЫ, БАНДУРОВКА, КРАСНЕНЬКОЕ, ПОДВЫСОКОЕ, ВЛАДИСЛАВЧИК, ПОПОВКА КОНЕЛА, СОКОЛОВКА, НЕСТЕРОВКА, ИВАНОВКА, ПОДОБНА, КРАЧКОВКА и железнодорожную станцию

Село Фридрино сейчас переименовали и находится оно в Украине, Винницкая обл., Козятинский р-н, с. Терновка.

название Терновка дали после войны в честь погибшего там командира Тернова во время наступеления. Точной информации у нас нет, но не того ли самого командира, который погиб во время наступления и которого заменил дедушка Иван.

У деда Ивана был орден Красной звезды. Таким орденом награждали только офицеров, но мой дедушка не был офицером, получается он получил его за какие-то заслуги. Но мы , к сожалению, не знаем этой информации. В то время людей после войны было огромное количество, почти в каждом доме кто-то воевал и об этом было говорить не принято, потому что все воевали и несли этот крест.

После войны он работал в колхозе на зерновом току заведующим, т.к. у него было ранение руки. На пенсии он подрабатывал сторожем на бахче и виноградниках. А бабушка Анна Петровна работала в колхозе птичницей. Дед прожил до до 1964 года, бабушка пережила его только на два года.

|

Тема: Петровы

5.11.2022, 11:20

Петров Василий Гаврилович (1879 г-1973??). У него было 2 жены. Про первую жену, я , к сожалению, ничего не знаю. Вторую жену звали Груня. Жили они в доме, называющимся Землянка. Землянка была построена по старинной технологии. Смешивалась глина, полова и конский навоз. Всю эту массу кони перемешивали ногами, а потом люди формировали кирпичи. Из этих кирпичей и строили дом. Пол в этой землянке был земляной. В то время молодое поколение уже строило обычные дома из кирпича, полы деревянные, дома стали больше, крыши покрывали черепицей. а дедушка все еще жил в такой старинном. В доме стояла русская печь, на которой готовили еду, отапливали дом, она же и служила местом для сна. Дедушка прожил 94 года. При мне он уже больше 10 лет жил один.Последние годы он жил у младшего сына Василия Васильевича. Прадед очень любил в старости сидеть на крыльце с палочкой и смотреть на прохожих. И, если кто останавливался, он с удовольствием, с ними общался. Он был маленький, худенький и каждый день он выпивал по 50гр водки. Поскольку ему самому уже было сложно сходить в магазин, а дети, довольно негативно относились к этому, он частенько меня ловил и просил купить ему чакушку. Пенсии в то время были хорошие. Стоила она 1руб 37 коп. В этой чакушке было 250 гр водки. Прадедушка любил рассказывать про свою молодость и жизнь.

Рассказывал он про свою жизнь в советское время. Тогда в школах преподавали совершенно по-другому. Поэтому слушать, что мой дед кулак в то время мне было немного стыдно. Я был тогда пионером, поэтому много информацию я, к сожалению, не усвоил.

У него было много десятин земли, сейчас уже, к сожалению, не помню. По нынешним меркам, это считалось средний класс.

Позже я узнал, что мой дед получил свою долю земли от прадеда.И он тоже считался кулаком. На лето они нанимали небольшое количесво работников. Больше всех земли прадед оставил младшему Андрею. Дед мой был старший в семье. У прадеда 4 сына и 2 дочери. Дедушка мой немного злился на дедушку Андрея, потому что ему досталось больше всех земли, а он ее, по его словам профукал.

Несмотря на то, что дед Петров Иван Васильевич (_____-1902) мой был кулаком, бабушка моя была из бедной семьи батрачек (нанимались работать у кулаков). Она жила в соседнем селе Спасское. К сожалению, информации о ее семье я не знаю. Она работала за еду. Так соединились буржуи и батраки в моем роду.Поженились они в 1923 году. Бабушка у меня родилась в 1904, а дедушка в 1902 году. В 1924 году у них родился первый сын Николай, а в 1927 году родился мой папа Петр, в 1929 году ,31,35....всего у них было 6 детей, которые выжили и 2 детей, к сожалению, умерли. 30Х годах 20 века в стране началась коллективизация. Государство забирало "излишки продовольствия". В 1937 году к ним домой пришли красноармейцы из комитета бедноты забирать "излишки продовольствия". Ничего не нашли и начали уходить и когда дошли до калитки один красноармеец с винтовкой со штыком вернулся и ткнул им в стог соломы и таким образом обнаружил спрятанный мешок зерна. Дед его спрятал, чтобы как-то прокормить семью. Деда посадили в тюрьму, несмотря на то, что он был единственный кормилец в семье и дети были еще очень маленькие. На тот момент у него было 8 детей. Насколько посадили я не знаю, но предполагаю, что его выпустили только перед войной или в начале войны.

Когда началась война, несмотря на мобилизацию, деда моего не забрали. Когда немцы в 1942 году шли на Кавказ, на Баку ( в то время в Баку были главные запасы нефти и нефтеперерабатывающие заводы), они шли через наше село Сотниковсое. Шли немцы победоносно, быстро. Село советские войска отдали почти без боя, одна только немецкая бомба упала на окраине и все. Когда немцы зашли в село, они искали, кого выбрать в полицаи села. Дед наш отказался. Но, поскольку это было только самое начало войны и немцы были еще не озлоблены, то они брали на данную работу только добровольцев. Через какое-то время село освободили. Под оккупацией село было не долго. Когда село освободили, деда призвали в армию. Про армию дедушка никогда не рассказывал. Знаю только единственное, что его взяли в плен, в плену он работал на строительстве в Ростовской области из которого он сумел уйти и вернуться домой в село.

|

Тема: Петровы

5.11.2022, 11:11

Продолжение ветви Петровых в с. Сотниковское

Петров Иван Степанович (1818 года) и его жена Татьяна Григорьевна (1820 года).

Его сын Петров Гаврила Иванович (1841 года) - наш прямой предок, был женат два раза и его вторая жена Сунева Марфа Гавриловна (1848 года)

У Гаврилы Ивановича было 3 детей.

Федор( жена Сердюкова Варвара) Василий (наш прапра...дед) и Анастасия (Провоторов Иван Прокоф.)

У Петрова Василия Гавриловича было две жены. Первая Пескова Ефросинья Акимовна? , а вторая Валешняя Аграфена

было 6 детей

Зинаида (1898 года) муж Иван

Иван (1902 года) Жена Дьякова Анна Петровна (1904 года) наш прапра..дед

Михаил (1904 года) жена Астахова

Федор, 1907? жена Анастасия

Василий (1911 года) жена Валешняя Любовь Федоровна

Дарья (1919) муж Балахонов Иван Михайлович?

Мария, муж Резников?

Мариша? 1917 муж Самусенко Иван

Андрей 1922 года, жена Пескова Екатерина, Мария Зеленская, две жены

У Петрова Ивана Васильевича (1902 года) было шесть детей.

Николай 1925 года жена Фролова Антонина 1929?

Петр 1927 года жена Чернышева Мария Ивановна 1925 года (наш дед)

Алексей 1929 года жена Богушевская Любовь Александровна 1927 года

Владимир 1936 года две жены, вторая Валентина?

Любовь 1939 года муж Крутько 1934 года

Александр 1943 года жена Шевчук Тамара?

У Петрова Петра Ивановича двое детей

Петров Петр Петрович 1954 года ( переехал в г. Тольятти Самарская обл.)

Петров Николай Петрович 1959 года (переехал в г. Ставрополь)

|

Тема: Петровы

5.11.2022, 10:54

Петровы прибыли в с. Сотниковское Ставропольской губернии. Наш предок Петров Иван Степанович.

Петров Федор Лукич, 64 лет в 1835 году, умер в 1844 году. Семья № 15. Переселенцы из деревни Поляны Борисоглебского

уезда Тамбовской губернии, причислены 26 ноября 1849 года

предписанием № 11003. 47 48

Его сын Петров Степан Федорович, 45 лет

в 1835 году, умер в 1849 году. У него три сына: Максим, Егор

и Иван. Первый сын – Петров Максим Степанович, 21 год

в 1835 году, отдан в рекруты в

1837 году. Его дочь Устинья Максимовна, 16 лет. Его 1-

й сын Петров Иван Максимович, 20 лет. Его жена Наталья Марковна, 20

лет. Их сын Петров Никита Максимович, 3 года. 2- й сын Максима

Степановича – Петров Василий Максимович, 19 лет. Его жена

Акилина Дмитриевна, 18 лет. Их дочь Марья, 2 недели.

Второй сын – Петров Егор Степанович, 25 лет в 1835 году, умер

в 1847 году. Его 1- й сын Петров Петр Егорович, 21 год. Его жена

Прасковья Михеевна, 20 лет. Их сын Петров Илья Петрович, 6

месяцев. 2-й сын Егора Степановича – Петров Лукьян Егорович, 19

лет. Его жена Анна Ивановна, 18 лет. Их дочь Надежда, 1 год.

Третий сын – Петров Иван Степанович, 32 года. Его жена

Татьяна Григорьевна, 31 год. Их дети: Анна, 11 лет; сын Петров

Гавриил Иванович, 9 лет.

Полная перепись в книге: https://cloud.mail.ru/stock/fe4YuEcGEZMgxRKNR6oj39Xu

|

Тема: Суневы переселение в Алешню-Довжик-Сотниковское

5.11.2022, 10:51

И теперь мы смотрим перепись 1850 г. в . Сотниковское Ставропольской губернии и видим причисление нашей семьи.

И наша прапра..бабушка Марфа здесь есть, ей два года:

Сунев Игнат Моисеевич, 64 года. Семья № 20. Переселенцы

Харьковской губернии Лебединского уезда Должанского общества,

причислены 17 июля 1847 года предписанием № 4147. Дочь Дарья,

16 лет; сыновья Петр, Иван, Степан, Пантелеймон и Александр.

Первый сын Сунев Петр Игнатович, 31 год в 1835 году, умер в

1847 году. Жена Петра – Домна Трофимовна, 45 лет. Их дети: сын

Сунев Игнат Петрович, 2 года в 1835 году, умер в 1842 году; сын

Сунев Григорий Петрович,27 лет. Его жена Анна Ивановна, 25 лет.

Их дочь Марфа, 2 года.

Второй сын Сунев Иван Игнатович, 41 год. Его жена Марья

Игнатовна, 33 года. Их сыновья: Сунев Василий Иванович, родился

в 1835 году, умер в 1842 году; Сунев Михайло Иванович, родился в

1849 году.

Третий сын Сунев Степан Игнатович, 31 год. Его жена Лукерья

Гавриловна, 30 лет. Их сын Сунев Алексей Степанович, 6 месяцев.

Четвертый сын Сунев Пантелеймон Игнатович, 28 лет. Его жена

Авдотья Петровна, 27 лет. Их дочки: Ефросинья, 3 года; Акилина, 2

недели. Пятый сын Сунев Александр Игнатович, 9 лет в 1835 году,

в 1846 году отдан в рекруты.

Здесь выложена вся книга с полной переписью: https://cloud.mail.ru/stock/fe4YuEcGEZMgxRKNR6oj39Xu

|

Тема: Суневы переселение в Алешню-Довжик-Сотниковское

5.11.2022, 10:41

И перепись 1850 года, в которой мы видим, что наша семья Суневых покинула края и уехала в Ставропольскую губернию. И здесь же мы видим, что наши предки относились к государственным крестьянам.

|

Тема: Петровы

4.11.2022, 22:54

>> Ответ на сообщение пользователя john_st от 12 июня 2020 15:55

не получается зайти с госуслуг почему то

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

4.11.2022, 22:27

Nika1979 написал:[q] >> Ответ на сообщение пользователя Владимир Пузиков от 28 декабря 2021 18:07

Подскажите, а перепись после 1850 года по Сотниковскому существует?[/q]

Не могу соединить своего предка Пескова Михаила с Песковыми 1850 г

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

4.11.2022, 22:17

>> Ответ на сообщение пользователя Владимир Пузиков от 28 декабря 2021 18:07

Подскажите, а перепись после 1850 года по Сотниковскому существует?

|

Тема: Суневы переселение в Алешню-Довжик-Сотниковское

1.09.2022, 16:07

Об Олешне

Про само село мало что можно встретить в интернете. Все что я знаю взято из обсуждений на форуме и в соцсетях. Алешня когда то была крупным приграничным городом, на службу в который и были отправлены наши предки. Скорее всего черкассы. (Черкассами называли в основном украинских казаков) Раннее упоминание в ревизии 1718 года.

Одним из результатов заключения Поляновского мира (1634 г.) между Русским царством и Речью Посполитой стало размежевание границ, которое проводилось до 1648 г. и явило собой уступку поляками части земель, утраченных Россией во время Смутного времени начала XVII века. Тогда земли, где находится Алешня и перешла России.

В 1647 году Олешня была отдана без населения польской стороной царю Алексею Михайловичу. Согласно межевой записи 25 июня 1647 года в большом остроге было 403 пустых двора. Правительство было вынужденно начать заселение пустого города служилыми людьми. Первыми на службу вместе с князем Ю.Н. Барятинским в пустой город приехали курчане: 41 сын боярский, 34 стрельца и 26 казаков. В городе после размежевания оставались 42 севских стрельца, которые затем самовольно ушли в Севск. В августе 1647 года в Олешню пришли «выходцы на государево имя» 107 человек черкас из Литвы, которые просили разрешения поселиться в городе. Однако, правительство этого не разрешило и отправило их обратно в Литву. В декабре 1647 году планировалось направить в Олешню 180 человек детей боярских (самых «семьянистых» и зажиточных) из служилой корпорации Мценска. Но служилые люди не поехали. Их место заняли дети боярские из служилой корпорации Рыльска, однако их тоже было недостаточно. 28 марта 1648 года в Карачеве на имя царя подали челобитную карачевские казаки стародубские выходцы в числе 100 человек. Казаки сами просили царя разрешения поселиться «на вечное житье» в Олешне. Разрешение было дано, и уже 21 апреля по зимнему пути они выехали из Карачева. Жены и дети должны были приехать в Олешню позже, после продажи дворов и имущества в Карачеве. Таким образом, первыми поселенцами стали русские служилые люди из двух корпораций: дети боярские из Рыльска и карачевские казаки (стародубские) выходцы из Карачева. Изначально сведенцы из Рыльска считались выше по социальному положению нежели сведенцы из Карачева, что вызвало местнические споры между этими корпорациями. Однако, в 1655 году карачевские городовые казаки были пожалованы в дети боярские и две эти корпорации уравнены в правах.[9] Представители этих служилых корпораций с незначительной долей выходцев из других городов Русского государства составляли русское население Олешни до реформ Петра I, служа городовую, рейтарскую, солдатскую, пушкарскую службы. После реформ Петра I русское население Олешни переходит в сословие однодворцев. При этом, русское население Олешни сохраняло свой уклад жизни, говор, браки были внутри своего сословия. Русское население проживало в однодворческой (великороссийской) слободе Олешни и подчинялось воеводе.

Черкасское (малороссийское) население Олешни складывалось немного позже заселения русскими служилыми людьми. Черкасы проживали в своей части («черкасской слободе») Олешни. Первыми поселенцами были 30 человек из соседних Камышей, которые наравне с русскими служилыми людьми упоминаются среди защитников города во время осады Олешни гетманом Иваном Выговским в 1659 году. Остальные черкасы уходили в Грунь во время осады. В целом, черкасское население было непостоянным и переходило во время военных угроз, неурожаев в соседние регионы, затем снова возвращалось. В 1666 году черкасы Олешни были переподчинены новому полковнику Ахтырского слободского казачьего полка, на что жаловался Сумской полковник Г. Кондратьев, которому они ранее подчинялись. С этого времени Олешня становится сотенным местечком Ахтырского слободского полка. Черкасское население подчинялось своему сотнику и Ахтырскому полковнику. И лишь в 1765 году в связи с расформированием Слободских полков казаки были обращены в войсковых обывателей.

Наши предки имели земельные наделы сосредоточенные в районе нынешнего Довжика. Собственно так и образовалось село, выходцами из Алешни, имевшими земли. В Сотниковское было отправлено много людей из Довжика для основания и заселения.

Из Олешни наши предки переселились в Довжик, который находился непосредственно рядом, переселялись, так как там были выделены наделы земли.

Село Довжик (Должик (Ахтырский район)) было не большим. Образовалось выходцами из Алешни в период с 1835 по 1845. По началу своей церкви не имело. Жители ходили по прежнему в Алешню. Примерно в 1860 году была построена церковь к которой отнеслись хутор Росховатый, Гончаровка, Довжик и кажется ещё что-то. Население состояло из служилых людей казаков. Многие имели большие земельные наделы и могли нанимать работяг на обработку земли.

|

Тема: Суневы переселение в Алешню-Довжик-Сотниковское

1.09.2022, 15:59

Почему я об этом пишу подробно.

У нашего пра..прадеда Петрова Василия Гавриловича мама была Сунева Марфа Григорьевна, в с. Сотниковское она в 1850 году прибыла в возрасте двух лет из Сумского района, села Довжик со всем семейством Суневых.

В Довжик же они перебрались за 30 лет до этого из Олешни в связи с тем, что в Довжике выделялись хорошие наделы земли.

До этого по переписям мы видим Суневых в Олешне вплодь до 1780 годов.

Теперь о самой Олешни.

Образование Олешни

Дикое Поле — так назывались эти обширные земли, раскинувшиеся на территории современных Украины и России. Сейчас они густо заселены, но еще несколько веков назад встретить там хоть какое-то поселение было почти невозможно. Люд боялся этих мест.

Как все начиналось

На Диком Поле хозяйничали скифы, сарматы, печенеги, тюрки и половцы. Последние создали в этих степях свое собственное государство, которое в летописях называли Половецкой степью. В 1093-1111 годах Владимир Мономах несколько раз организовывал военные походы в эти края. Войска русичей возвращались домой «полониша скоты, и кони, и вельблуды, и челядь». В 1223 году через Дикое Поле промчались войска Чингисхана. Потом спустя 20 лет на этой земле побывал его сын Батый, включивший Дикое Поле в состав Орды.

Неудивительно, что крупных поселений на границах этих земель практически не было. В местах, близких к морю, даже греческие колонисты умудрились построить полис Ольвию, которую навещал отец истории Геродот. Приграничные же районы долго оставались пустыми, поскольку для того чтобы заниматься земледелием и строить дома, необходимы спокойные соседи. А если через границы то в одном, то в другом направлении бродят войска, смысла в основании поселений нет.

И вплоть до 1550 года Половецкая степь была местом битв между Великим Литовским княжеством, Золотой Ордой и Московской Русью. Муравский шлях от Перекопа до Тулы был огромной проблемой, поскольку по нему шли завоеватели в глубь Руси. После них, как писал иеродиакон Игнатий, «Не видно ни града, ни села, ни одной души!» Ордынские войска численностью в 20-80 тысяч доходили до границы Дикого Поля одним войском, а затем рассеивались небольшими отрядами, грабя и убивая всех, кто попадался на пути. В то время бытовало выражение «выбрать село», то есть убить стариков и маленьких детей и угнать в плен всех остальных.

Укрепление границ

1550 год ознаменовался переломным моментом в создавшейся ситуации - началось строительство Большой засечной полосы. Это фортификационное сооружение представляло собой ряд рвов, валов, преград из поваленных деревьев (засек), которые затрудняли путь вражеским войскам. Кроме таких препятствий были построены сторожевые башни. Засечная черта тянулась от Харькова до Заволжья.

Строились новые города и поселения.

Пограничных служивых нужно было кормить. Да и набирать новых людей на государеву службу намного проще из местных жителей. Поэтому переселение в эти места поощрялось властями. Например, тем, кто перебирался в пограничную зону на постоянное место жительства, разрешалось беспошлинно заниматься винокурением и соляным промыслом. Переселенцев освобождали от всех податей. Им разрешалось создавать органы местного самоуправления. Выделялся надел земли, причем безвозмездно.

Поскольку самыми первыми в зоне укреплений появлялись солдаты и те, кого в срочном порядке привлекали к службе, правительство требовало от них в обязательном порядке заниматься земледелием, иначе бы пришлось платить «хлебное жалование». Так появились однодворцы — служивые, а впоследствии и их дети, поместье которых состояло из одного двора. В XVIII веке граница Русского государства отодвинулась глубже в Дикое Поле, на месте таких застав стали возникать города. В это же время однодворцы уже начали платить подворовую, а затем и подушную подать.

Заселению Дикого Поля способствовали запорожские и донские казаки. Они основали Харьков, Сумы, Изюм, Чугуев, Белгород и множество других городов. Шляхтичи тоже участвовали в создании поселений, в частности, Олешни и Ахтырки. Городское управление строилось на основе военной системы и подчинялось воеводе, которого назначали из Москвы. Постепенно стали заселяться и другие территории Дикого Поля, превратившегося в Новороссию в результате русско-турецких войн XVIII века.

|

Тема: Петровы

20.08.2022, 21:12

laena123 написал:[q]

victory написал:

[q]

Откликнитесь, у кого предки-Петровы из Тамбовской области

[/q]

Есть такие Целая деревня Поляна Петровых и все - "мои"[/q]

Добрый день, предполагаю, что ваши Петровы из Поляны и мои предки, так как наши Петровы переселились оттуда в Сотниковское в 1849 году.

Быть может у вас есть данные по ним до 1849?

И интересно, знают ли ваши, откуда они в поляну переселились?

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

20.08.2022, 21:07

>> Ответ на сообщение пользователя Владимир Пузиков от 21 января 2022 18:27

Благодарю, нашла в этом описании и в вашей книге своих

Третий сын – ПЕТРОВ Иван Степанович, 32 года. Его жена Татьяна Григорьевна, 31 год. Их дети: Анна, 11 лет; сын ПЕТРОВ Гавриил Иванович, 9 лет.

Они из Поляны, переселились в 49 году.

Где теперь можно поискать данные в Поляне?

И подскажите, былили переписив с. Сотниковское после 1850 г?

|

Тема: Лебединский уезд Харьковской губернии

20.08.2022, 15:55

Добрый день всем. Сегодня узнала, что мои предки Суневы были выходцами села Довжик Лебединского уезда Харьковсой губернии.

Сунев Игнат Моисеевич, 64 года. Семья № 20. Переселенцы

Харьковской губернии Лебединского уезда Должанского общества,

причислены 17 июля 1847 года предписанием № 4147. Дочь Дарья,

16 лет; сыновья Петр, Иван, Степан, Пантелеймон и Александр.

Первый сын Сунев Петр Игнатович, 31 год в 1835 году, умер в

1847 году. Жена Петра – Домна Трофимовна, 45 лет. Их дети: сын

Сунев Игнат Петрович, 2 года в 1835 году, умер в 1842 году; сын

Сунев Григорий Петрович, 27 лет. Его жена Анна Ивановна, 25 лет.

Их дочь Марфа, 2 года.

Второй сын Сунев Иван Игнатович, 41 год. Его жена Марья

Игнатовна, 33 года. Их сыновья: Сунев Василий Иванович, родился

в 1835 году, умер в 1842 году; Сунев Михайло Иванович, родился в

1849 году.

Третий сын Сунев Степан Игнатович, 31 год. Его жена Лукерья

Гавриловна, 30 лет. Их сын Сунев Алексей Степанович, 6 месяцев.

Четвертый сын Сунев Пантелеймон Игнатович, 28 лет. Его жена

Авдотья Петровна, 27 лет. Их дочки: Ефросинья, 3 года; Акилина, 2

недели. Пятый сын Сунев Александр Игнатович, 9 лет в 1835 году,

в 1846 году отдан в рекруты.

Быть может вы знаете что-то еще об этой семье? Переселенцы в Сотниковское

И подскажите, где можно почитать историю возникновения хутора.

|

Тема: Писковы (Песковы) села Сотниковского

3.01.2022, 23:08

Добрый день, есть ли тут родственники Пескова Анна Кириловна (1905 г., Сотниковское), муж Чернышев Иван Терентьевич

Отец Анны Песков Кирилл Михайлович, его жена

Пескова Лукерья Афонасьевна.

|

Тема: 🗺️ Сотниковское — СК

27.12.2021, 22:02

Добрый день, знает ли кто-то здесь

Песков Кирилл Михайлович, жена Пескова Лукерья Афанасьевна. Годы жизни увы не знаю.

|

|

|