| repressii1933Создайте аккаунт или войдите, чтобы отправить личное сообщение этому пользователю и увидеть его полные контактные данные |

Последние 30 сообщений repressii1933Тема: Подписанные фотографии с барахолок

13.01.2021, 13:52

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3629105.htm#pp3629105

Dododo написал:[q] 4546

Архив Кубаровских, Нижний Новгород

1. Н. Кубаровский, Фотограф В.Г.Федоров, 1901, Нижний Новгород — тут, "Дорогому брату на добрую память"

2. Леонид Кубаровский, Универсальная фотография, Нижний Новгород — тут

3. Анна Никанорова Кубаровская, "по мужу Плотникова, моя тетка, сестра отца", Санкт-Петербург — тут

4. Платонов Сергей Федорович, 1902, Фотограф М. Дмитриев, Нижний Новгород — тут, "Надежде Авдеевне Кубраровской на добрую память"

В описании лота: "Подарена известной Нижегородской писательнице Кубаровской Надежде Авдеевне. Платонов Сергей федорович: https://ru.wikipedia.org/wiki/Платонов,_Сергей_Фёдорович " [/q]

Надежда Авдеевна Кубаровская ( там же о сыновьях Леониде, Никаноре, Василии и дочери Елизавете ( в замужестве -Поливанова)

(1856 – 1916)

Поэтесса, педагог, общественный деятель – такой знали нижегородцы Надежду Авдеевну Кубаровскую, чья жизнь и творчество, начиная с 1884 г. была тесно связана с Нижним Новгородом и которому она посвятила не одно свое стихотворение

Красуйся, Нижний, процветая

Среди Поволжской стороны,

Как верный страж родного края –

Наследье славной старины.

Н.А. Кубаровская (урожденная Городцова) родилась 19 (31) января 1856 г. в Кайданах Ковенского уезда Ковенской губернии в семье педагога А. Городцова. Ее мать умерла, когда маленькой Наде Городцовой было всего два года.

Один из ее братьев, женившись на польке, участвовавшей в Польском восстании 1863–1864 г.г., последовал за женой в ссылку. Именно ему впоследствии Кубаровская посвящает свое стихотворение «Брату»:

[more]…Было время, когда все казалось вокруг

Полно радости, мира и счастья,

Когда в ближнем являлся мне любящий друг,

И рвалось к нему сердце с участьем.

О, прости мне, далекий страдалец, мой брат,

Что на миг твой покой я нарушу.

В эту тихую ночь мне так хочется вновь

Воскресить те далекие годы,

Когда душу мою охраняла любовь

И спасала от яда невзгоды

Когда Наде исполнилось 11 лет, умирает отец, а вскоре другой старший брат кончает жизнь самоубийством. Девочка остается одна. Дальние родственники переводят ее в Ковенскую женскую гимназию, которую она закончила в 1873 г. с золотой медалью.

Под влиянием гимназического преподавателя-словесника Н.П. Сперанского молодая девушка начинает систематически заниматься литературой, а также встречаться с революционно настроенной молодежью.

«Семидесятые годы, «эпоха Нечаева» не обошли и меня, и кто знает, куда увлекла бы волна мою пылкую голову при неограниченной моей свободе, если бы не вмешалась судьба» – вспоминала Надежда Авдеевна. Ее «судьбой» стала начальница гимназии М.Я. Энгель, сыгравшая решающую роль в формировании личности Кубаровской. Под ее влиянием она отошла от радикально-демократических идеалов и устремлений и усвоила консервативно-религиозные взгляды, которым она уже не изменяла никогда. В 1875 г. Надя Городцова выходит замуж за нижегородского дворянина Георгия Кубаровского и в 1883 переезжает в имение мужа в село Ратунино Княгининского уезда Нижегородской губернии. Замужество заставило ее на время оставить писательство. После смерти мужа Н.А. Кубаровская в 1884 году переезжает со своими детьми (три сына и дочь) на место жительство в Нижний Новгород. Своих сыновей она определяет в Нижегородский Дворянский институт имени Александра II. Сама же Надежда Авдеевна стала учительствовать в различных школах и пансионах Нижнего Новгорода. А с 1896 г. определилась на должность преподавателя русской словесности в Александровское Первое женское начальное училище, где ей с семьей предоставили жилье.

Здесь Надежда Авдеевна проработала до самой смерти.

По воспоминаниям современников и ее учениц она была человеком энергичным, увлекающимся, отзывчивым, «с огнем в груди».

В стенах родного училища Кубаровская постоянно организовывала разнообразные вечера с привлечением учениц, используя и свое поэтическое дарование.

С большим успехом прошел в училище школьный праздник, посвященный столетней годовщине А.С. Пушкина, где Кубаровская выступила не только как организатор праздника, но и как поэтесса.

Кто на Руси не отзовется

Почтить великий юбилей?!

Чье сердце русское не бьется?!

Поэта вечный мавзолей.

Венчанный славой лучезарной,

Кому не дорог, не любим.

И кто, с слезою благодарной,

Теперь не склонится над ним?!

На этом празднике Кубаровская обратилась к детям с очень теплой, простой и задушевной речью в честь А.С. Пушкина, как в прозе, так и в стихах:

О, дети, слово Пушкина-поэта

Пускай вас к правде просветит!

Пускай тень его из царства света

Вас на добро благословит!..

О, как родное имя это

Сияет светлою звездой!

И память Пушкина-поэта

Век будет жить в земле родной

Стихи Н.А. Кубаровской прозвучали в училище и на празднике, посвященном памяти П.И. Мельникова-Печерского в 1898 г., к 15-летию со дня его смерти:

Он наш. Он сердцем и душой

Служил всю жизнь родному краю…

Нижегородец – нам родной

Он наша гордость вековая…

Таких людей бессмертно имя,

И память их священна в-век –

Пусть прах покоится в могиле –

Но жив в деяньях человек.

Стихи Кубаровской в стенах ее Александровского училища звучали часто. Вот отрывок из ее стихотворения «К детям» – при выпуске их из школы:

Три года быстро пролетели –

Не правда ль, милые друзья?

В последний раз мы собрались

Все здесь, как дружная семья.

Прощайте, детки! Разбредетесь

Теперь по разному пути.

Из школы нашей разойдетесь.

Дай Бог вам счастие найти.

Путь добрый! Но не забывайте

Училище добра, любви…

о нем частенько вспоминайте!

Прощайте же, друзья, мои!

Но и в своем доме Надежда Авдеевна часто устраивала домашние литературно-музыкальные встречи, куда приходили ее ученицы, друзья детей, молодежь. Эта домашняя гостиная была наполнена поэзией, музыкой, театром.

Здесь читали стихи, музицировали, спорили, ставили театральные сценки и т.п. В этой обстановке росли и ее дети (о них ниже).

Много сил отдавала Кубаровская просветительской деятельности – активно сотрудничала с Нижегородским Обществом Распространения Народного Образования, которое имело огромное значение в общественной и культурной жизни города. Членами Общества были в разные годы такие выдающиеся люди России как Короленко, Горький, Боборыкин, Чириков и др. Надежда Авдеевна активно участвовала в подготовке мероприятий Общества, таких как:

– организация вечерних и воскресных школ для обучения грамоте,

– общеобразовательных и профессиональных курсов,

– общедоступных спектаклей, концертов, литературных вечеров,

– выставок и экскурсий,

– детских площадок, елок, конкурсов,

– читален и библиотек и др.

В этих случаях Н.А. Кубаровская вместе с другим членом Общества известным актером и антрепренером нижегородского театра Н.И. Собольщиковым-Самариным брали на себя, пожалуй, самую черновую и ответственную работу: оповещение членов Общества о мероприятиях, приглашение гостей, сбор аудитории, поиск помещения и т.п.

За свою активную общественную деятельность Надежда Авдеевна в 1909 г. была избрана членом Нижегородской Губернской Ученой архивной Комиссии, в которой также принимала активное участие.

Н.А. Кубаровская как поэтесса была широко известна в Нижнем Новгороде.

Ее можно назвать типичной «городской поэтессой», она откликалась на все замечательные события города: юбилеи, кончины, гастроли знаменитостей, различные празднества и пр.

Вот отрывки из некоторых стихотворных посвящений:

– «Юбилейный привет «Нижегородским Губернским Ведомостям»

Пионеры местной прессы.

Положившему ей след

По пути добра, прогресса –

Юбилейный шлем привет.

Были люди, что открыто

Восставали против зла…

Имена их не забыты,

Память добрая жива.

Юбилейный год встречая,

Тех людей труды почтем…

Имена их уважая,

Память их благословим!

– «Прощальный привет труппе артистов нижегородского театра»

(15 февраля 1898 г.)

Привет, поклон, благодарим

И уваженье труппе всей…

О вас, друзья, воспоминанье

Мы долго в сердце сохраним,

Сказать позвольте на прощанье:

Благодарим, благодарим.

– «Песнь курсистов» (при закрытии педагогических курсов, проходивших в Нижнем Новгороде в июне 1890 г.)

Слава знанью, просвещенью!

Слава всем борцам за свет!

Мы здесь в дружеском общеньи,

Шлем сердечный им привет.

И, держа, высоко знамя

Дела славного в руках,

Дух любви и веры пламя

Сохраним в своих сердцах!

Многие свои стихи Кубаровская посвящала конкретным людям-нижегородцам:

– «Прощальный привет» (Н.И. Собольщикову-Самарину) (Прочитан на сцене городского театра 26 февраля 1899 г.)

Собольщиков-Самарин будет

Душою нам всегда родной,

И долго Нижний не забудет

Артиста с чуткою душой…

Прощайте, честный, незабвенный

Артист и лучший из людей!

Примите наш привет смиренный

От почитающих друзей.

Поэтесса часто использовала и такую форму стихотворения как акростих, например, в стихотворении посвященном артисту Далматову, гастролировавшему в Нижнем Новгороде:

Д ля целей истинно высоких

Артисты призваны судьбой:

Любя добро, страдать глубоко

Мышленьем, сердцем и душой

Анализируя страданья,

Тоску и боль души сжигать

Огнем священного призванья…

Венец терновый, путь кровавый –

Удел жрецов бессмертной славы.

Следует отметить, что к литературной деятельности Н.А. Кубаровскую привлек с 1897 г. редактор «Нижегородских Губернских ведомостей» Г.П. Демьянов.

Под псевдонимом «Сфинкс» и собственным именем Кубаровская публиковала свои стихи в его газете «Нижегородские Губернские ведомости», «Волгаре», в «Нижегородских епархиальных ведомостях», газете «Колокол», журналах «Странник», «Монастырь» и др., помещая в них главным образом стихи и поэмы религиозного содержания (напр. «Апостол Петр», «Канон св. Серафиму Саровскому» и др.).

В 1901 г. в Нижнем Новгороде вышел первый том стихотворений Н.А. Кубаровской. Он носил название «Отголоски», т.е. отклики на злободневные события страны, Нижнего Новгорода и отдельных лиц. В него вошло 102 ее поэтических произведения, в т.ч. все выше перечисленные стихи.

Сборник был посвящен Александру Михайловичу Меморскому, городскому голове, товарищу председателя Общества Распространения Народного Образования, близкому другу семьи Кубаровских.3

Вам, просвещенный представитель

Идей труда на благо края,

Друг просвещенья и ревнитель –

Мой первый труд я посвящаю

Рецензент из «Нижегородских Губернских ведомостей» писал об этом сборнике (1901, 19 дек.):

«В них нет гражданских мотивов… одни чувства, понятные всякому из нас».

Но отголоски гражданских мотивов все же звучат в ее стихотворении «19 февраля 1861 г.», посвященном отмене крепостного права в России:

О, как священен день тот в памяти народа,

Когда был снят с него тяжелый гнет оков,

И над родной страной зажегся луч свободы,

Проливший яркий свет на мрак судьбы рабов!

Могучий русский дух, живым теплом объятый,

Восстал, как богатырь, от векового сна.

Тому, что было в нем подавлено, сокрыто

Под тяжким бременем позорного ярма –

Могучей силе той повсюду вновь открыты

Пути заветного свободного труда.

И дальше:

Проходит время год за годом –

И все смелей идет вперед

Навстречу свету, как свободный

И равноправный наш народ.

Н.А. Кубаровской не чужды были и лирические настроения:

«Летняя ночь» (отрывок)

Чудной тишиною все полно кругом

Словно очарован, спит старинный дом…

В неге томной ночи чутко дремлет сад.

Освещен луною лип столетних ряд.

Иногда в поэзии Кубаровской слышались и почти надсоновские настроения разочарованности и неудовлетворенности окружающим миром:

Мне в душу просятся сомненья,

Чего искать, куда идти?

Где жизни смысл, где назначенье?

Как пристань верную найти?

Кто разрешит мои сомненья?

Куда идти, чего искать?

Где правый путь, где заблужденья?

Кто даст мне истину познать?

(из стихотворения «На развалинах прошлого»)

Надежда Авдеевна Кубаровская умерла в 1916 году.

Как завещание молодым дарованиям звучит ее стихотворение «Юному поэту»

Берите лиру вашу в руки

И пыл души дарите ей.

Она вкусит, даст сладость муки,

Блаженство тайное скорбей,

Источник чистых наслаждений

В струнах поэзии сопряг.

При звуках лиры вдохновенной

Над миром властно дух царит…[/more]

Дети Кубаровской также увлекались литературой и пробовали свои силы на поэтическом поприще. Они воспитывались в семье, атмосфера которой была наполнена литературой, поэзией, театром. Все это не могло не сказаться на их интересах.

Старший сын, Леонид Кубаровский, проявил наиболее яркие литературные способности. Еще учась в Александровском дворянском институте, он активно участвовал в литературно-музыкальных вечерах института, читал свои стихи, печатался в местной печати.

Но, несмотря на увлечение литературой, он, решив сделать военную карьеру, поступил в Тифлисское юнкерское училище, которое закончил в 1899 г. и остался служить на Кавказе. После выхода в отставку Леонид возвращается в Нижний Новгород и назначается в 1906 г. земским начальником Семеновского уезда.

Увлекаясь с ранних лет театром, он пробует себя в драматургии. В 1912 г. издает свою драму «Софья Бартенева». Темой стала модная в те времена проблема – исследование женской психологии.

С первых дней I мировой войны он был призван в действующую армию. 5 ноября 1914 г. Леонид Георгиевич Кубаровский геройски погиб в бою. В газете «Нижегородский листок» был помещен некролог и стихотворение матери – Н.А. Кубаровской, посвященное памяти сына.

Вот отрывок из стихотворения «Памяти Л.Г.К.»4

Спи, мой милый, сын любимый,

Баю-баюшки-баю!

Я тебе, мой незабвенный,

Свою песенку спою.

Грустно шепчут над могилкой,

Где сыночек мой лежит,

Леса старого вершины:

«Вот и ты, и ты убит!»

…Скоро, друг мой незабвенный,

Я приду к тебе, склонюсь

Головой на холм священный

И с тобой я помолюсь.

Помолюсь за всех отдавших

Жизнь за счастье, мир, людей,

Своей кровью увенчавших

Славу Родины своей.

Средний сын Никанор окончил Дворянский институт в 1901 году. Получив юридическое образование в Казанском университете, он был одним из лучших присяжных поверенных в Нижнем Новгороде. Свои увлечения литературой не оставил и нередко в местной прессе публиковались его произведения.

Младший сын Василий окончил Дворянский институт в 1904 г. и поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1914 г. был призван в армию и в одном из боев получил контузию, после которой был комиссован из армии.

После революции жил в Ташкенте.

Дочь Надежды Авдеевны – Елизавета Георгиевна Кубаровская (по мужу Поливанова) также имела поэтический талант.

До революции и после нее, работая педагогом в Семенове, Елизавета Георгиевна издала два сборника своих стихов. Первый из них был посвящен ее мужу – Владимиру Викторовичу Поливанову, служившему в Красной армии и умершему от тифа.

Тебе я сумерки души и плач

мой отдаю,

Тебе – мою тоску, тебе – печаль мою…

Тебя – ушедшего – я

сердцем буду ждать,

И образ твой… Меня он будет

вдохновлять.

В 1922 г. в Нижнем вышел второй ее сборник стихов «Черная рамень» в пользу голодающих Поволжья. В нем двадцать пять стихотворений – одно из них было посвящено ее братьям, участвовавшим в I мировой войне, другое – посвящено памяти матери.

«Два брата» (сонет)

В неведомую даль ушли два брата…

И каждому свой жребий дан судьбой.

Один – исчез из жизни без возврата,

Другой – контужен чьей-то злой рукой.

Родного сердцу тяжкая утрата

Ничем не заменит уже собой…

А там, взамен убитого солдата –

Ему на смену выступит другой.

За что ж погибла молодая сила?..

https://textarchive.ru/c-1796904-p2.html

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

21.06.2020, 21:38

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3403978.htm#pp3403978

xrompik написал:[q] 3616

Москва Опитц 1914 г

источник

Комиссаров Михаил Герасимович

Комиссаров Сергей

Комиссарова Надежда

Комиссарова Мария Петровна

Комиссаров Шура, Гаря [/q]

Михаил Герасимович Комиссаров, (1867, с. Дубасово, Судогодский уезд (ныне Гусь-Хрустальный район), Владимирская губерния — 15 сентября 1929, Москва) — предприниматель, юрист, меценат, надворный советник, публицист, землевладелец, депутат I Государственной Думы от Владимирской губернии; личный дворянин. https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%B8%D1%87

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

17.06.2020, 8:28

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3399853.htm#pp3399853

alexgrin написал:[q] 3600

Алек.Лавр. Трегубов

1894

фотограф Высоцкий, Киев[/q]

Алекса́ндр Лавре́нтьевич Трегу́бов (1874 — после 1917) — член Государственной думы от Киевской губернии, священник.

Биография

Православный. Имел 42 десятины церковной земли.

По окончании Киевской духовной семинарии в 1895 году, в течение трех лет состоял сельским учителем. В 1898 году был рукоположен в священники. Священствовал в селе Кашперовка Бердического уезда.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от Киевской губернии. Входил во фракцию «Союза 17 октября», с 3-й сессии — в группу правых октябристов. Состоял секретарем комиссий по переселенческому делу и о чиншевом праве, а также членом комиссий: по вероисповедальным вопросам, по исполнению государственной росписи доходов и расходов. Был докладчиком комиссии по переселенческому делу.

Для ознакомления с жизнью и религиозными нуждами переселенцев совершил ряд поездок в Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую и Сырдарьинскую области (1909), а также в заселяемые районы Сибири (1913). Опубликовал две книги с впечатлениями от поездок. Кроме того, публиковался в «Церковных ведомостях» и «Киевских епархиальных ведомостях», газетах «Колокол», «Земщина» и других.

В 1912 году был переизбран членом Государственной думы от Киевской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 — в группу сторонников П. Н. Балашова. Состоял секретарем комиссий по переселенческому делу и по исполнению государственной росписи доходов и расходов, а также членом комиссий: бюджетной, распорядительной, по направлению законодательных предположений.

Судьба после 1917 года неизвестна. Был женат, имел троих детей.

Сочинения: Переселенческое дело в Семипалатинской и Семиреченской областях: Впечатления и заметки по поездке летом 1909 г. — Санкт-Петербург, 1910.

По новым местам: Переселение в Сибирь в 1913 г., впечатления и заметки по поездке в заселяемые районы Сибири. — Санкт-Петербург, 1913.

|

Тема: Болезни, от которых умирали наши предки

16.06.2020, 12:21

Tata 777 написал:[q] "Убийство с кручи обрыва [/q]

, возможно, имели ввиду "убились" - разбились упав с кручи обрыва. Видимо, было расследование ( нар. следователь) причины смерти. Возможно самоубийство, но не доказано.

Как раз период голода в Советской России:

Голод 1927-1928 годов:М. Таугер. "Зерновой кризис или голод?" (основной акцент в статье сделан на ситуации на Украине, поэтому в тексте ей уделяется большее внимание) "Материалы ЦК ВКП(б) и ГПУ (Главного политического управления), а также письма в прессу, публиковавшиеся в период с апреля по июль 1928 г., сообщали о дефиците продовольствия и резких скачках цен в городах и сельских районах, огромных очередях в продуктовых магазинах, забастовках рабочих в Московской и Ленинградской областях, на Украине, Урале, в Сибири и прочих регионах. Во многих сельских районах, в том числе и в Украине, сообщалось о случаях голодания крестьян, питании суррогатами, о болезнях и гибели взрослых и детей и даже о самоубийствах, вызванных голодом." [Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 46—51, дискуссия Политбюро об импорте продовольствия] https://www.belrussia.ru/page-id-3239.html

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

15.06.2020, 15:05

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3397179.htm#pp3397179

alexgrin написал:[q] 3574

Екатерина Меркурьевна Эндаурова, двоюродная сестра Елизаветы Дмитриевны Купреяновой (Кузминой)

фотограф Бергамаско, Петербург

[/q]

Она была дочерью Пошехонского помещика, коллежского асессора Меркурия Николаевича Эндаурова. Меркурий Николаевич Эндауров (1816–1906), родился в Вологде, учился в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, в 1833–1840 годах служил в лейб-гвардии Московском полку, с 1840-го по 1850 год служил в Санкт-Петербурге в Комиссариатском департаменте Военного министерства помощником бухгалтера. В 1850 году он уволился со службы в чине коллежского асессора и переехал с семьей в имение – сельцо Щепцово Пошехонского уезда Ярославской губернии. Мать Е. М. Бём Юлия Ивановна (1820–?) – дочь чиновника 6-го класса Богуславского полка. Оба родителя были большими любителями искусства, отец – страстным меломаном и театралом.

Всего в семье было шестеро детей: Екатерина (1841–?), Елизавета (1843–1914), Николай (1848–?), Александр (1851–1918), Любовь (1853–?), Александра.

Елизавета Меркурьевна Бём (в девичестве — Эндаурова; 24.02.1843, Петербург — 1914, там же), русская рисовальщица, силуэтист, происходила из старинного рода. Её предки, татары, носили фамилию Индигир, означавшую — «индийский петух». Грамотой, дарованной роду Иваном III, фамилия была изменена на Эндауровы.

Александр стал директором Мальцовского хрустального завода, на котором его сестра Елизавета создавала позже свои произведения из стекла. Любовь тоже стала художницей, приверженкой русского стиля, но не такой знаменитой, как сестра. Она прославилась акварелями растений, и Община Св. Евгении выпустила несколько серий ее открыток, на которых строки стихов окружали полевые цветы.

В ее родне было немало известных людей, в том числе по материнской линии дядя Алексей Афиногенович Ильин (1834—1889) — генерал и учредитель известного во всей Европе Санкт-Петербургского картографического заведения, печатавшего в технике литографии, он издавал различные атласы, популярные журналы «Природа и люди», «Всемирный путешественник». Его издательство выпустило в свет большое количество силуэтов художницы.

"Жизнь Елизаветы Меркурьевны Бём" https://nuker82.livejournal.com/37691.html

На фото отрывок из статьи "Шесть поколений дворянского рода Купреяновых: новые материалы из государственного архива Костромской области" Н.А. Разманова

|

Тема: Болезни, от которых умирали наши предки

9.06.2020, 8:47

Loyko написал:[q] Прошу подсказать, что означает причина смерти от запаления. Ковенская губерния, 1867 год.

Поначалу думал, от пожара, но потом закрались сомнения... [/q]

Правильно закрались сомнения

, т.к. причина смерти-воспаление!

"Из польского zapalenie термин запаленье в значении «воспаление» проник в русские говоры Прибалтики: «Пръстуд'йлъс' и зъпал'эн'щь и пам'орла»" Словарь русских народных говоров [Текст] / под ред. Ф.П. Филина. - Л.: Наука, 1969. - Вып. 4.

Названия болезней и их симптомов в метрических книгах первой половины XIX века Тюменского Духовного Правления (часть третья, об умерших) Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение» Белькова Анна Евгеньевна

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

1.06.2020, 8:46

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3374217.htm#pp3374217

alexgrin написал:[q] 3532

Надежда Черкасова

1879

фотограф Таубе, Петербург

[/q]

Надежда Константиновна Клодт фон Юргенсбург (Черкасова)

английский (по умолчанию): Nadezhda Konstantinovna Clodt von Jürgensburg (Cherkasova)

Дата рождения: 1875

Смерть: 1942 (66-67)

Ближайшие родственники:

Дочь Константина Семёновича Черкасова и Анны Ивановны Черкасовой

Жена Барона Георгия Адольфовича Клодта фон Юргенсбурга и Николая Васильевича Баранова

Мать Константина Клодта фон Юргенсбурга; Александра Георгиевича Клодта; Бориса Георгиевича Клодта; Private; Private и ещё 2

https://www.geni.com/people/%D...1752221991

Друзья детства. Театр. «Наутилус»

Еще одним моим другом детства, тоже с самых ранних лет, была Надичка Черкасова. В ту пору семья Черкасовых была самой близкой моему отцу. Константин Семенович Черкасов был военный инженер, георгиевский кавалер и раньше служил в Туркестане, откуда и идет знакомство и дружба моего отца с ними. Его жена, Анна Ивановна, керченская гречанка (Митрова), в молодости была совершенная красавица (помню у них ее большую овальную фотографию 70-х годов с длинным шлейфом и с розой в волосах — такою я всегда себе потом представлял Анну Каренину). Жили они на Выборгской стороне, недалеко от нас, на той же Симбирской улице, и дом их, как говорится, был «полная чаша», они были люди со средствами. Черкасов превосходно рисовал, и, если бы ему не мешала служба, он мог бы стать, наверно, замечательным художником. [more]Я всегда с интересом рассматривал разрисованные им крышки двух круглых столиков. Под толстым зеркальным стеклом были изображены небрежно брошенные карты, какой-то счет и разорванный конверт с адресом и маркой и т. д. Сделано все было с замечательной иллюзией, «как живое». Один из этих столиков, столь памятный с детства, я видел и взрослым и мог оценить, как искусно сделаны эти «trompe-l'oeil»*. Помню у них на стене также сочные акварели Петра Соколова «Тройка зимою» и «Тройка осенью», восхищавшие меня. Отец называл Черкасовых «святое семейство», и действительно, это была на редкость уютная и дружная семья. Мой отец в своем одиночестве, вероятно, не мог не завидовать такому полному счастью, и естественно, что его тянуло греться у этого foyer d'autrui**. Они его любили как родного, всегда звали «дядей». «Дядей» стали звать моего отца и другие немногочисленные его друзья, и помню, что на донышке своей фуражки, где офицерами принято было печатать золотом свои инициалы, он ставил «дядя». Еще с Туркестана отец также дружил и с братом Черкасова, Фединькой Черкасовым, как все его звали, казачьим артиллери- стом, воспоминание о котором тоже тесно связано с моим детством. Я его называл «дядя Федя длинный» — в отличие от маминого брата — «дяди Феди тонкого» и папиного брата — «дядя Феди толстого». Он был моим крестным отцом. Был он невероятно высок, с огромной бородой почти до пояса (отец называл его «Черномор») и облачен был в длиннейший казачий офицерский сюртук без пуговиц, на крючках. Мне было забавно, что на его золотых погонах значилось «О», и я думал, что это «номер ноль», потом узнал, что это означает «Оренбургское казачье войско». Смотрел он сквозь свои золотые очки строго, но я его совсем не трусил, только замирал от восторга и ужаса, когда меня, совсем маленького, он подбрасывал до поднебесья. Наездами он приезжал из Оренбурга и всегда внезапно и с шумом появлялся у нас, он гремел уже в передней, обращаясь к отцу и дяде Гоге: «Едем!» — «Куда?» — «Все равно — едем!» Был он, как говорили, «театрал» и «балетоман», слова тогда для меня не совсем ясные. Тогда-то и стал появляться на моем горизонте загадочный «Савосов»1, к которому мой отец якобы уезжал. Надичка Черкасова, одного со мной возраста, была веселая черноглазая девочка с длинной шейкой, на которой сидела черная родинка, и с толстой косичкой, хохотушка и насмешница; она всегда меня тормошила и дразнила и считалась моей невестой. Однажды родители подслушали наш разговор, когда мы, совсем крошечные, сидели рядом на горшочках: «Когда мы будем венчаться, — говорила Надя, — то я поеду в золотой карете», а я сказал ей: «В бриллиантовой». В семье всегда об этом со смехом вспоминали. Но романа в дальнейшем у нас так и не получилось, первая же моя любовь (безнадежно неразделенная) была красавица с картины Ганса Маккарта, в широкополой шляпе со страусовым пером, — иллюстрация в «Живописном обозрении». Мы с Сережей Саблиным оба в нее влюбились и по очереди целовали в губы и даже замусолили картинку, так что боялись, что это увидят. Одно время мы с Надичкой в компании с другими детьми начали учиться танцам у высокого и стройного танцора имп[%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE] балета Троицкого. Уроки он давал в зале у одних из соседей по нашему дому, и мы с Надей были самая маленькая пара. Уроки продолжались недолго, мы выучили только несколько балетных позиций и после этого напевали «На паркете в восемь пар мухи танцевали, Увидали паука — в обморок упали» (я пел «в омморок»). Лет десяти я решил влюбиться в Надю, но это выражалось лишь в дурачествах, и раз, когда у нее собралось много маленьких гостей, я разыграл целую сцену «обожания», и Надичка, и вся компания очень веселились. Но мы ни разу, даже в шутку, и после не поцеловались, дружба же осталась на всю жизнь, хотя взрослыми мы встречались сравнительно редко. Она рано вышла замуж, и ее жизнь прошла тоже мимо моей, как и Меричкина.[/more ]Мстислав Добужинский. Воспоминания

http://dobuzhinsky.com/text/vo...tilus.html

Баранова Надежда Константиновна, 1875 г. р. После ссылки в Казахстан, вернулась в Ленинград.Место проживания: Ковенский пер., д. 14, кв. 10. Дата смерти: 1942. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 2)http://visz.nlr.ru/blockade/book/2/10080

Клодт Александр Георгиевич

Клодт Александр Георгиевич, 1900 г. р., уроженец хут. Паркопцы Тираспольского у. Херсонской губ., немец, из дворян, сын полковника царской армии, служил в армии Деникина, окончил Военно-топографическое училище, военный топограф 1-го разряда 3-го Военно-топографического отряда, проживал: г. Ленинград, Ивановская ул. Арестован 8 мая 1930 г. Коллегией ОГПУ 18 июля 1931 г. осужден по ст. ст. 58-6-10-11 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Белбалтлаге, работал топографом. Тройкой НКВД Карельской АССР 20 сентября 1937 г. приговорён по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 8 октября 1937 г.

О БРАТЕ, О РОДНЫХ, О ДРУЗЬЯХ

памяти Александра Георгиевича Клодта

Мой старший брат Александр Георгиевич Клодт был старше меня на 12 лет. Был милейший и очень добрый человек, глубокой порядочности и всецело преданный своему занятию топографией, требующему большого внимания и тщательности выполнения расчетов и составления топографических карт. Осуждён известными органами к расстрелу, состоявшемуся 8 октября 1937 года где-то в районе Медвежьей Горы.

Это было давно… Или, быть может, совсем не бывало? Нет, было. К сожалению, в действительности.

Родился я в 1912 году 28 июля в городе Гатчина (в 40 км от нашей бывшей столицы Петербурга) – это когда-то был чистенький придворный городок, известный как резиденция русских царей Павла I и, затем Александра III. Там, в дворцовом парке, расположен удивительно красивый дворец – творение знаменитого архитектора Бренна.

Сам город Гатчина был застроен преимущественно очень красивыми и разнообразными деревянными жилыми домами. Исключение составляли общественные здания: больницы, школы, военные городки (казармы), храмы, оба железнодорожных вокзала. Город утопал в зелени. Моя мать, Надежда Константиновна, была старшей дочерью военного инженера генерал-майора Константина Семёновича Черкасова и Анны Ивановны Черкасовой (в девичестве Митровой, уроженки г. Керчь). Семья дедушки и бабушки со стороны моей мамы нашла некоторое отражение в книге известного русского художника М. В. Добужинского «Воспоминания» (М., 1987), знавшего в детстве мою маму и её родителей. Первым мужем мамы был тоже военный инженер – барон Клодт фон-Юргенсбург, как мне говорили, внучатый племянник известного скульптора Клодта, чьи великолепные кони до сих пор украшают Аничков мост через Фонтанку на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. (Как тогда почему-то было принято, военные инженеры составляли некую касту, свой круг даже после завершения военного образования, поддерживали дружеские отношения, роднились…).

В 1905 году мама овдовела, оставшись с шестью детьми в Одессе, где тогда жила семья. Мамины дети: Елена, Константин, Сергей, Александр, Борис и Татьяна – мои единоутробные братья и сёстры – впоследствии, в силу событий в России (война, революция), оказались разбросанными по белу свету.

Мой отец – второй муж моей мамы Баранов Николай Васильевич – тоже военный инженер, работавший до войны в Кронштадте, участвовал в Первой империалистической войне 1914 года в чине полковника русской армии. Он арендовал довольно большой одноэтажный дом на Берёзовой улице в г. Гатчина, где я родился и прожил все детские и юношеские годы.

Отец скончался от брюшного тифа в г. Могилёве, в военном госпитале, 29 марта 1917 года. Его я почти не помню, т. к. пока я рос, он был постоянно на фронте и домой приезжал очень редко. Смутно вспоминаю его похороны. Его привезли в Гатчину в запаянном цинковом гробу. Собралось большое число родных и друзей, чтобы почтить его память. По рассказам мамы, мой отец был очень строгим и порядочным человеком. Его отец (мой дед) В. В. Баранов был железнодорожником – служил на Нижегородской железной дороге в качестве начальника дистанции.

[more]У отца были братья и сестры, среди них были и инженеры, и врачи, и военные. Один из них, которого я больше всех помню, был Василий Васильевич Баранов – до революции он был капитаном интендантской службы русской армии, весельчак и балагур.

В нашей семье кроме меня при маме остались лишь старшая моя сестра Лёля, бывшая замужем за А. Г. Карпенко с двумя дочерями Марией и Ольгой, родившимися в 1923 и 1925 годах, брат Саша и сестра Таня.

Константин – офицер, артиллерист, участник наступления Добровольческой Белой армии был, как говорили, по приказу одного из революционных вождей – Троцкого, расстрелян на Перекопе в числе многих пленных офицеров. Братья Сергей и Борис, гостившие в то смутное время у бабушки в Ессентуках, будучи отрезаны событиями от Севера, где жила мама, попали в возрасте 18–20 лет за границу. В Праге они сумели получить высшее образование архитекторов, и в дальнейшем работали в этой области. (Интересно отметить, что Сергей одно время жил в Эфиопии, где был придворным архитектором короля Хайле-Селассие I, а Борис, попав за океан, долго преподавал в каком-то Нью-Йоркском колледже русскую архитектуру. Оба они умерли в 80-х годах.)

Своё детство вспоминаю как самую светлую пору своей жизни. Наш дом со всех сторон был окружён густыми зарослями жасмина и сирени, под окнами каждое лето цвели нарциссы и пионы. Меня окружали любящие меня добрые люди, в доме постоянно звучала музыка (все мои братья играли: кто – на скрипке, кто – на виолончели, кто – на гитаре или на пианино).

Со смертью моего отца наступила трудная пора. Мама поступила на работу в железнодорожную школу учителем иностранных языков. В 1921 году скончалась от туберкулеза лёгких моя сестра Таня. Её здоровье нечем было поддержать – всё было недоступно. В 1919 году я поступил в школу, в классах сидели в пальто – так было зимой там холодно. Вскоре меня перевели в другую школу – бывшее реальное училище, где когда-то учились мои братья.

С большой благодарностью вспоминаю своих школьных учителей: учительницу русского языка и литературы Т. М. Ольдерогге, математика А. С. Кротова, физика Н. П. Раевского и других. Школу я закончил в 1929 году. Мой старший брат Саша в начале 20-х годов закончил Военно-топографическое училище и работал в зимнее время в Ленинграде, а в летние месяцы – в Смоленской, Псковской и Новгородской областях на натурных съёмках местности. Мы с мамой ежегодно во время летних каникул ездили к нему в гости, добираясь от ближайшей железнодорожной станции в деревенскую глушь на наёмной телеге.

Случилось так, что осенью 1929 года мой дядюшка Василий Васильевич предложил моей маме, сложившись средствами, произвести ремонт какой-то части некогда большой квартиры на Ивановской улице в Ленинграде. И мы туда вскоре перебрались жить, т. е. мама, Саша и я (в Гатчине осталась только семья моей старшей сестры Лёли).

Я вскоре поступил на работу лаборантом в научно-исследовательский институт «Механобр», что находится на 21-й линии Васильевского острова.

Беда наступила в 1930 году, когда был арестован мой брат Саша – Александр Георгиевич Клодт. Волна арестов, прокатившаяся ещё тогда, поглотила его на целых 10 лет (он был посмертно реабилитирован в хрущёвские времена). Он в качестве заключённого работал тогда на строительстве канала Москва-Волга, а затем – на Беломорско-Балтийском канале топографом. Мы с мамой один раз даже ездили к нему на свидание на ст. Медвежья Гора в 1932 году. Саша всегда был и сохранился в моей памяти как милый и добрейший человек, заслуживающий доверия и дружеского отношения у всех его окружающих людей. Но у мерзавцев, лишивших его свободы, были, очевидно, иные мерки.

В 1932 году я поступил в Заочный политехнический институт и перешел на работу в пирометрическую лабораторию военного завода «Большевик», где успешно проработал до весны 1935 года. Как известно, 1 декабря 1934 года был убит видный и весьма популярный среди рабочих партийный и общественный деятель С. М. Киров. Этот террористический акт, как потом стало известно, имел своим заказчиком тогдашнего генсека Сталина, видевшего в Кирове своего политического соперника.

Затем, буквально с начала 1935 года в тогдашнем Ленинграде поднялась волна массовых политических репрессий (ведь надо было создать впечатление о неблагополучной обстановке в городе, где произошло указанное политическое убийство!). Пошли в ход доносы, составляемые на порядочных людей всякой нечистью, которой и в те времена было достаточно. Не было в городе семьи, не ждущей в тревоге ночного звонка в дверь представителей известного учреждения в военных шинелях с малиновыми петлицами...

Этот звонок прозвучал и в нашу квартиру в ночь с 6-го на 7 марта 1935 года. Явились в сопровождении дворника два военных.

Мамы в тот день дома не было (она была в Гатчине, у дочери), а у нас тогда жила шестилетняя девочка, наша родственница. Упомянутые «герои» сделали ночной обыск: вывернули на пол содержимое всех шкафов и полок в поисках каких-нибудь уличающих предметов. Не найдя ничего предусмотрительного, они не смогли меня тут же увезти в места столь отдаленные – мешала эта маленькая девочка, они не имели права оставить её одну. Мама, ничего не подозревавшая, заявилась домой около 3 часов дня и, увидев учинённый развал, сразу всё поняла. Меня тут же увезли в тюрьму «Кресты», что на Выборгской стороне, и посадили в одиночную камеру, где уже были пять человек – товарищей по несчастью. «Урожай» был обилен, и все тюрьмы были переполнены. Время было страшное... Через несколько дней меня почему-то переотправили в знаменитую тюрьму на Шпалерную улицу т. н. «Шпалерку», где поместили в большую камеру, там было не менее 60 человек, часть из которых спали ночью на дощатых щитах раскладываемых на ночь прямо на полу. Мне тогда было всего 22 года и мне, собственно мальчишке, было даже забавно всё это на себе переносить, как не имеющее ко мне никакого отношения. Помню одну интересную встречу в этой тюремной камере. Ложась вечером спать на этот деревянный настил, я промурлыкал один любимый мной вагнеровский лейтмотив Зигфрида, вдруг слышу чей-то голос: «Кто это так хорошо пропел?». «Это я» – говорю в ответ. «Завтра будем говорить!» – был решительный ответ. Так я познакомился с Фаддеем Яковлевичем Тиграновым, замечательным, умнейшим человеком, знающим и любящим настоящую музыку и поэзию. Ему уже тогда было далеко за пятьдесят, сёдые кудрявые волосы обрамляли армянское лицо энергичного и смелого человека. Он, как и я, чрезвычайно любил музыку Рихарда Вагнера, на почве чего и началось наше знакомство.

Через несколько дней мне было объявлено, что меня с мамой отправляют в административную высылку из Ленинграда на срок 5 лет. Причин, вернее поводов к этому у этих деятелей оказалось достаточно, чтобы таким вот образом расправиться с нами: я – сын полковника царской армии, брат – в заключении, два брата – за границей, мама – дочь царского генерала. И мы, распродав за бесценок всё, что у нас было, взяли билеты в плацкартный вагон и отправились к месту назначенной ссылки в Казахстан – станцию Челкар, чтобы далее следовать на верблюдах за 400 км в г. Тургай. Как выяснилось по прибытии в Челкар, в Тургай, к счастью, нам ехать не надо – там, как говорили, находились в то время семьи казнённых видных военачальников, общение нас с которыми кому-то показалось недопустимым.

Итак – Челкар: маленький одноэтажный городок около большого Челкарского озера. Кругом – голая степь, где весной цветут дикие тюльпаны, а потом пустыня, где там и сям видны скелеты скотины и даже людей, заносимые летом – песком, зимою – глубоким снегом. Можно себе представить, как я обрадовался, когда туда же попал Ф. Я. Тигранов со своей женою, очень милым и приветливым человеком. Ссыльные в этом самом Челкаре, преимущественно ленинградцы, составили заметную прослойку среди местного населения, поддерживающую между собой дружелюбные отношения и моральную, и деловую взаимную помощь. Среди ссыльных было очень много по-столичному образованных людей высокой культуры.

Я, конечно, сразу же поступил на нехитрую работу, которой гнушаться я не был приучен, да и зарабатывать какие-то гроши на жизнь было крайне необходимо. Работал я и чернорабочим, и маляром, и монтёром телефонной станции, и техником в местной Приаральской станции Ленинградского института растениеводства. Так прошло почти 3 года.

Осень 1937 года, по чьей-то команде буквально в один или два дня были арестованы все ссыльные мужчины, и я в том числе. Спустя пару дней содержания в какой-то саманной примитивной тюремной камере нас всех отправили куда-то в теплушках, как потом мы узнали – в г. Актюбинск, в пересыльную тюрьму. Со мной попал туда и один молодой (моих лет) ссыльный Гриша Чавчавадзе, на редкость приветливый и порядочный человек, мастер по всевозможным отделочным работам. Буквально через два-три дня начали формировать этап. Маму я последний раз увидел сквозь щёлку теплушки. Она вся в слезах стояла среди собравшейся толпы, провожавшей своих братьев, сыновей и мужей (куда – неизвестно). Среди прочих арестованных попали туда и мы с Гришей. Говорили потом, что все пожилые ссыльные, схваченные одновременно с нами и доставленные сначала в Актюбинскую тюрьму, были отправлены на лесозаготовки, где почти все погибли, не выдержав этой тяжелой работы среди суровой зимы. Наш эшелон, составленный из теплушек, двигался медленно, подолгу выстаивая на каких-то станциях, но мы понимали, что едем в направлении европейской части России. Охрана, как могла, издевалась над заключенными: кормили солёной рыбой, а пить подолгу не давали... Но, наконец, поезд встал. Куда же мы прибыли? Всех высадили из теплушек, велели сесть на свои брошенные на снег скудные вещи. Как мы поняли, нас привезли в г. Углич. Сидели мы, в ожидании дальнейшего, около опустевших теплушек. Какие-то чины шли вдоль многочисленных арестантов и зачитывали «приговоры». Кругом стояли конвойные, с немецкими овчарками, тут же пулемёты, на всякий случай. Дошли чины и до нас, зачитали мне и Грише Чавчавадзе: «Тройкой при Особом совещании (был тогда такой безответственный орган, распоряжающийся судьбами многих тысяч ни в чем не повинных людей) назначен срок по 8 лет!». Кругом, мы слышали, чаще всего звучала цифра 10! Мы даже засмеялись, так нелепо было слышать такой приговор! Но мы были молоды и полны сил, и даже та жестокая несправедливость, искусственно применённая к нам, казалась легко преодолимой нелепостью. Подумаешь, статья 58 УК, пункт 10 «Контрреволюционная агитация» – что это? кого мы агитировали? Потом в ходу была поговорочка: «Бойся числа 58, даже если ты не суеверен!». Но лагерная жизнь, так или иначе, началась. Через замёрзшую Волгу нас, построенных в длинную колонну, в сопровождении конвоя повели на левый берег в лагерь, расположенный там – мы попали на строительство Угличской ГЭС.

После пары дней отдыха – работа. От темноты до темноты. Надо было с помощью совковых лопат перекидывать песок с места на место. Видимо, ранее копавшийся там шагающий экскаватор не добрал, и нам нужно было что-то выравнивать. Угнетала бессмысленность этого нашего действия. Но время шло, и вскоре нашу бригаду, состоящую из прибывших этапом из Актюбинска (среди нас уголовников не было) перевели на правый берег, где был размещён другой лагерь. Там мы были использованы для работ по сооружению здания самой ГЭС и железобетонной плотины. Стояла по-прежнему очень морозная зима 1938 года, но работы, поручаемые нам, стали более осмысленными, т. к. уже намечались контуры строящейся электростанции. Долбили кирками промёрзшую морену, катали тачки с песком на перемычке, кругом – примитивные механизмы, краны, самосвалы, у которых платформа с землей от толчка съезжала на бок, ссыпая землю в отвал. Вскоре среди нас, заключённых, начали искать специалистов, т. к. стройка постепенно электрифицировалась. Вербовал специалистов один, тогда довольно молодой, инженер-электрик И. П. Калмыков – тоже заключённый. Я тоже попал в поле его зрения (студент 3-го курса как-нибудь!) и был назначен для исполнения электромонтажных работ – сначала незначительных (мне до заключения довелось работать электромонтером), а потом я уже стал возглавлять бригаду электромонтеров, занятых на монтаже сначала временных установок на основном сооружении (здание ГЭС), а потом и постоянных (щитов управления ГЭС, кабельной сети и пр.).

На Угличской ГЭС мне довелось познакомиться и поработать вместе с одним инженером-электриком весьма высокой квалификации – Генрихом Каэтановичем Шикером, тоже заключённым и тоже ленинградцем. Угличская ГЭС – маленькая электростанция всего на 2 агрегата со шлюзом, размещённым на левом берегу, созданным для пропуска судов, идущих по Волге. Вместе с Г. К. Шикером нам пришлось монтировать первый в СССР кабель-кран. Это сооружение применялось там для подачи бетона и прочих материалов и конструкций с берега в любую точку строящейся ГЭС и плотины. Площадь, охватываемая этим удивительным механизмом, представляла собою круговой сектор с радиусом примерно 400 м – равным расстоянию между двумя высокими башнями: неподвижной, на левом берегу Волги, и подвижной, движущейся по круговому наклонному рельсовому пути на правом берегу. Вершины обеих башен были связаны двумя толстыми тросами (в руку толщиной), по которым бегала тележка, на которую подвешивался груз. Как видите, несмотря на униженное и угнетённое состояние заключенного, инженерный интерес к совершаемому поддерживал меня «на плаву». Довелось мне монтировать в машинном зале ГЭС и электрическую часть двух мостовых кранов, которые, наверное, и сейчас обслуживают станцию. Окружали меня тогда мои товарищи электромонтеры, такие же ни за что осуждённые, прекрасные и добрые люди – их я не могу не вспомнить. Это и И. С. Козленко, В. С. Косолапов, С. А. Белицкий и другие. Угличская ГЭС была введена в эксплуатацию незадолго до войны, и её электроэнергия, передаваемая по двум линиям 220 кВт в Москву, сыграла значительную роль в поддержании жизнедеятельности столицы в те трудные военные годы...

В 1940 году меня этапировали на сооружение Рыбинской ГЭС, где я также участвовал в монтаже агрегатов, продолжая свой срок заключения. Какие удивительные люди были там рядом со мной – талантливые инженеры, среди которых мне особенно запомнился инженер-механик Серафим Гавриилович Ларин, с которым мы коротали свои лагерные дни. Река Волга в том месте, где строилась ГЭС, слилась с рекой Шексной, превратившись в мощную водяную артерию. Обе реки, оказавшиеся перегороженными плотиной, кишели рыбой. Поскольку рабочая зона, где строилась станция, была охраняемой – имелась возможность бесконвойного пребывания в этой зоне. Уже шла война, и нам часто приходилось видеть в небе летающие немецкие самолеты с чёрными крестами на крыльях, бомбившие городские объекты – бензохранилища и пр. Поскольку в лагере с едой было туго, мы с С. Г. Лариным занялись рыбной ловлей: смастерили себе лодку, связали сети и в ночное время, после завершения рабочего дня, снова выходили из лагеря и ловили рыбу. Попадались и щуки, и всякая другая мелкая рыба. Сами были предельно сыты и поддерживали других заключённых, которые в этом особенно нуждались.

Так текли годы... Война приближалась к победному завершению. Во время войны переписка заключённых с родственниками была запрещена и о смерти мамы я узнал значительно позднее, когда моя старшая сестра сообщила мне, что мама умерла в блокаду в апреле 1942 года от голода.

Ежедневная интересная работа по монтажу агрегатов ГЭС скрашивала ставшую уже привычную лагерную жизнь. Как ни странно, никакого озлобления на беспощадность тогдашних властей в моей душе как-то не осело. Тут причина была и в моей тогдашней сравнительной молодости, и увлекательной работе, принёсшей мне практические навыки для дальнейшей моей инженерной деятельности после освобождения. Меня освободили в феврале 1945 года, за 9 месяцев до завершения восьмилетнего срока заключения – «за высококачественную работу и отличное поведение» (так было в документе по этому поводу).

Обзаведшись после освобождения семьей (у меня три дочери), я поступил сразу же в проектную организацию, а в 1951 году – снова поступил на I курс Северо-Западного заочного политехнического института на факультет «гидроэлектрические станции». Таким образом, я свою жизнь посвятил и строительству гидроэлектрических станций (вынужденно), а затем и проектированию всех вопросов, связанных с электрообеспечением строительства этих станций, сначала Угличской и Рыбинской (в качестве заключенного), а затем Горьковской, частично Павловской на р. Уфе, а потом на р. Ангаре: Братской, Усть-Илимской и Богучанской ГЭС. Работаю и до сих пор, хотя мне, вроде бы и пора заканчивать свой трудовой (а быть может, и земной!) путь. Но так жаль расставаться с сияющим солнцем, лазурным небом и пением птиц, и, главное, с окружающими меня добрыми людьми!

Алексей Николаевич Баранов

(Воспоминания написаны в 2002 году, когда отец жил в Братске,

теперь он живёт с нами –

Надежда Алексеевна Баранова, старшая дочь, С.-Петербург)

В январе 2002 г., по приглашению питерских коллег, я принял участие в презентации 5-го тома «Ленинградского мартиролога». И во время этой презентации вручил Надежде Алексеевне Барановой книгу «Поминальные списки Карелии», в которой опубликовано имя расстрелянного топографа Александра Георгиевича Клодта. «Судила» его Карельская тройка. Из протокола заседания: «Отбывая МСЗ (меру соцзащиты. – Ю. Д.) в ББЛАГе (Белбалтлаге. – Ю. Д.), группировал вокруг себя к/р элементы Миньковского, Серапина и др. Оба оформлены в порядке приказа НКВД № 409. Распространял всевозможные клеветнические измышления в отношении экономического состояния Советского Союза и всячески восхвалял строй фашизма, заявлял, что: «только при фашизме может быть хорошая нормальная жизнь», а также выражал настроения повстанческого характера. Вредительски относился к порученной ему работе по топографической съемке трассы, за что лишен зачетов рабочих дней за все время нахождения в лагере. Лагадминистрацией охарактеризован отрицательно». Вот и весь суд. Расстрелян в Сандармохе. Там же расстрелян Владимир Михайлович Миньковский, помянутый в 5-м томе «Ленинградского мартиролога».

Я побывал в гостях у питерских потомков Клодтов, написал в Братск Алексею Николаевичу Баранову. Он откликнулся: «Та «кривда», по Вашему меткому выражению, была состряпана палачами для собственного оправдания их преступления, но подтвердила только их ничтожество и лживость».

Низкий поклон Алексею Николаевичу за воспоминания.

Юрий Алексеевич Дмитриев, составитель Книги памяти «Поминальные списки Карелии», г. Петрозаводск

Надежда Константиновна Баранова, 1875 г. р., отбыв ссылку, вернулась в Ленинград. Помянута в Книге памяти «Блокада, 1941–1944. Ленинград».

В «Кировском потоке» вместе в матерью и сыном Барановыми были высланы также князь Георгий Леванович Чавчавадзе (1873 г. р.) и его сын Георгий, 1907 г. р. В Челкаре Георгий работал маляром. Был арестован УНКВД по Актюбинской обл. и осуждён на 10 лет лагерей.

Фаддей Яковлевич Тигранов (1885–?) – музыковед, автор книги «Кольцо Нибелунга» (СПб., 1910), был выслан в Челкар вместе с женой, Надеждой Константиновной, 1899 г. р.

Техник-конструктор Генрих Каэтанович Шикер (Шиккер), 1906 г. р., арестовывался в 1930 г., затем в 1935-м. Был осуждён, отбывал наказание в Белбалтлаге и Угличском ИТЛ, освобождён в 1942, отправлен на поселение. Вернулся в Ленинград в 1959 г. Умер в Москве в 1993 г. Помянут вместе со своим репрессированным братом Каэтаном (Константином) в Книге памяти «Мартиролог Католической церкви в СССР (М., 2000).

Кроме Александра Георгиевича Клодта в Ленинграде были репрессированы и другие Клодты.

31 мая – 2 июня 1935 г. Военным трибуналом ЛВО по делу «контрреволюционной террористической белогвардейской организации» были приговорены к расстрелу 7 дворян, арестованных после убийства Кирова; среди них правнук скульптора Клодта – техник-экономист Георгий Алексеевич Клодт фон Юргенсбург, 1898 г. р., бывший прапорщик Павловского полка. Все семеро расстреляны 2 июня 1935 г. Будут помянуты в 13-м томе «Ленинградского мартиролога». Жена Георгия Клодта – Любовь Александровна Клодт, 1894 г. р., арестована в 1938 г. в г. Меленки как «член семьи изменника родины» и осуждена на 5 лет лагерей. В 1951 г. была арестована вновь. После реабилитации вернулась в Ленинград. Помянута в Книге памяти жертв политических репрессий Владимирской области «Боль и память» (Т. 2. Владимир, 2003).

В ночь на 4 марта 1938 г. были арестованы бухгалтер завода фонарей Ленштамптреста Вольдемар-Николай Александрович Клодт и его жена Алиса Эдуардовна. Оба расстреляны 22 октября 1938 г. по так называемому Списку немецких шпионов № 17. Будут помянуты в 11-м томе «Ленинградского мартиролога».

Анатолий Разумов

[/more]

http://visz.nlr.ru/person/show/221031

На фото: Надежда Константиновна Клодт фон Юргенсбург и её дети: Елена, Константин, Татьяна, Александр, Борис, Сергей. 1907 г.

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

11.05.2020, 8:25

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3330684.htm#pp3330684

alexgrin написал:[q] 3469

видимо, учитель. Не разберу

фотограф Федоров, Пермь

[/q]

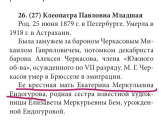

Анна Николаевна Попова (1863 г.р.). Муж- Николай Афиногенов Синицын. ............

1881 г. Управление губернского воинского начальника. Уездные воинские начальники и офицеры, состоящие при управлениях: …., Кунгурский, подполковник Афиноген Борисов Синицын (ПК и АК ПГ)

1888 г. Рождество-Богородицкая церковь г. Пермь Зап. 49 о рождении 24 марта Сергий. Наставник Пермской классической гимназии Николай Афиногенов Синицын и законная жена его Анна Николаева, оба православного вероисповедания. Восприемники: священник Успенской церкви г. Кунгура Николай Павлов Попов и жена полковника Акилина Ивановна Синицына (Ф.37.Оп.6.Д.336/ ф. 179)

Наставник Пермской классической гимназии Николай Афиногенов Синицын, сын Кунгурского уездного воинского начальника, полковника Афиногена Борисовича Синицына и его жены Акилины Ивановны.

Успенский некрополь Старого кладбища (1832-1904). 295. Синицын Афиноген Борисович, полковник, р. 1819 г., умер 1889 г. (КБД, ПН. С.96) (Летопись православных храмов на Егошихинском кладбище города Перми. Книга 1: 1783-1917 Пермь 2007)

1891 г. Рождество–Богородицкая церковь г. Перми. Зап. 6 о рождении 8 января Анна. Преподаватель Пермской женской гимназии Николай Афиногенов Синицин и законная жена его Анна Николаева, оба православного вероисповедания. Восприемники: священник Кунгурской Успенской церкви Николай Павлов Попов и жена врача Анна Стефанова Ижевская (Ф.37.Оп.6.Д.340/ ф.182).

Памятные книжки и Адрес-календари Пермской губернии 1888 – 1889 г.г. Пермская классическая гимназия. Воспитатели пансиона, состоящие в 8 классе: Николай Анфиноген. Синицын.

1890 – 1892 г.г. Пермская Мариинская гимназия. Преподаватели: словесности, истории и географии - сост. в 8 классе Николай Афигоненов Синицын, - он же секретарь педагогического совета.

1893 - 1896 г.г. Дирекция народных училищ. Инспекторы народных училищ: Чердынского – н.с. Николай Афиног. Синицын

1897 – 1902 г.г. Дирекция народных училищ. Инспекторы народных училищ: Камышловск. У. - с.с. Николай Афиногенов Синицын

"Кунгурские предки из старого альбома прабабушки Анны Павловны Митюхляевой (Поповой)

ИСТОРИЯ И ГЕНЕАЛОГИЯ КУНГУРА :: Генеалогические исследования :: Поиск кунгурских предков" https://kungur.forum2x2.ru/t265p100-topic

"Отчет Попечительного и Педагогического советов о состоянии Пермской Мариинской женской гимназии за 1887 год" https://e.gorkilib.ru/node/174619

|

Тема: Помогите прочитать текст - 2020 (АРХИВНАЯ тема)

9.05.2020, 18:11

Diana_19 написал:[q] Сегодня в 17:49 [/q]

Красным написано:

Читать тебе

дарю напамять

жилаеш смот…

на миня

храни до гроба мою

карт…

Простым карандашом : мой папа

Таня

Зелёным цветом поверх красного текста:

Соед. Т.К.

Павлово д.15 кв.5

Кынжаков?( Книжаков?) Л.А.

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

8.05.2020, 15:29

alexgrin написал:[q] 3462

В.Трубецкой

1895

фотограф Семененко, Петербург

тут

Комментарий модератора:

На добрую память Анне Николаевне Замятиной

Но что-то мне не видится этот товарищ мещанином..... стек мешает

[/q]

т.е. нужно искать что-то связанное с лошадиной выездкой и скачками? Я правильно понимаю? Конюха, например?

|

Тема: Подписанные фотографии с барахолок

7.05.2020, 8:53

https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3325105.htm#pp3325105

alexgrin написал:[q] 3456

В.Казанов ?

1907

фотограф Лобовиков, Вятка

[/q]

В. КазаКов

Казаков Василий Владимирович (1859 – ?) – преподаватель математики и космографии Вятской Мариинской Женской Гимназии с 1882 года и председатель педагогического совета этой гимназии с 1907 года. Кандидат Казанского университета по физико-математическому факультету, статский советник. В ВМЖГ учились дочери В. В. Казакова – Елизавета и Любовь. В 1920-х годах – преподаватель физики и космографии, член хозяйственной комиссии 1-го Вятского школьного городка Университетского района (с 1920 года – имени III Интернационала). (Там же. С. 104 – 105; См. также: Пономарева К. А. Девичий дневник как источник бытописания жителей Вятки конца XIX – начала ХХ вв. // Личность и время. Материалы региональной научной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения П. В. Алабина. – Киров, 2005. С. 61.)

А подписано фото выпускнице ВМЖГ 1908 г Валентине Короваевой

Ей же подписано вот это фото: https://forum.vgd.ru/post/86/84759/p3323837.htm#pp3323837

|

Тема: Казусы и интересности в метрических книгах

6.05.2020, 21:50

Любчинова написал:[q] и две следующие - о дураках... [/q]

, мне как-то попалось запись "дурак" у умершего, предположу, что священнослужители имели ввиду психически неполноценных людей ("деревенский дурачок"), но умерших от другой патологии

У детей м.б. врождённые дебильность, имбицильность , идиотия.

|

Тема: Помогите прочитать текст - 2020 (АРХИВНАЯ тема)

6.05.2020, 13:22

AnnaUlanova2019, странно, написано Николаевская область , а город Актюбинск?! -Казахстан, Актюбинская область?!. Или Ахтубинск-тогда Астраханская область?!

А специальность, может быть, пашец?!

|

Тема: Определение формы по фото конца XIX-начала XX в. (2006-21)

5.05.2020, 19:24

trapezzia, у нас в архиве тоже есть фото родственника, служившего в 1-й Леб-гвардии артилл. бригаде Петербург.

Считаю, что ретушь сделана поверх обычной формы,подрисована парадная форма с сохранением звания. Видимо, у них такая фишка была

|

Тема: Обернибесовы

2.05.2020, 17:45

Наверное, знаете, но вдруг....

|

Тема: Вопросы к ревизиям и исповедным росписям

1.05.2020, 17:53

lorren написал:[q] В исповедных ведомостях в 1838 году родственник приписан к семье как Годованник[/q]

годова́ть (несов. неперех. устар.)- жить, находиться где-либо в течение года.https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C

может что-то в этом русле?

|

Тема: Болезни, от которых умирали наши предки

22.04.2020, 8:31

sg59 написал:[q] "от грудной болезни" -[/q]

думаю, что это "грудная жаба" или , в настоящее время, стенокардия. А умер, от осложнения стенокардии-инфаркта.

|

Тема: Болезни, от которых умирали наши предки

19.04.2020, 19:28

vedra написал:[q] слабость, бледность. [/q]

, к сожалению такие симптомы могут быть при многих заболеваниях..... Очень скудный анамнез заболевания  Сердечно-сосудистые заболевания, лёгочные заболевания, отравления, гастро - энтерологические, ревматологические и системные заболевания и.т.д. и т.п........ Сердечно-сосудистые заболевания, лёгочные заболевания, отравления, гастро - энтерологические, ревматологические и системные заболевания и.т.д. и т.п........

|

Тема: ПОИСК в 2019-2021 гг.

19.04.2020, 10:37

Leonid1955, написано младший ординатор, т.е. врач, то по логике вещей д.б. лазарет...

|

|

|